17 minute read

Les marchés des crédits carbone

Une contribution à la neutralité carbone

Avec la tenue de la COP 26 et la flambée des prix de l’énergie, la question du climat est le sujet phare du moment. L’occasion de revenir sur les émissions de gaz à effet de serre (GES), et en particulier sur les marchés qu’elles ont créés. Emissions négatives, émissions évitées, puits de carbone, compensation, neutralité carbone, crédits, quotas, Emissions Unit Allowances, marché obligatoire, marché volontaire, …, quand l’environnement passe dans le filtre de la finance, le lixiviat est-il toujours vert ? Pour répondre à cette question, une première tentative d’éclairage sur ce « marché de la décennie », comme le qualifie l’ancien Trader, Paul Sébastien, de Climate Neutral Commodity (CNC), rencontré par Swiss Small Hydro en novembre 2021.

Advertisement

1.5 DEGRÉ ET 26ÈME COP

Du 31 octobre au 12 novembre 2021, s’est tenue, à Glasgow (Royaume-Uni), la 26ème conférence de l’ONU sur les changements climatiques. La Suisse y a pris part, représentée par le président de la Confédération Guy Parmelin et les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga.

Le but de la conférence était d’adopter des mesures efficaces pour mettre en œuvre les accords de Paris, qui visait la réduction des émissions de gaz à effet de serre et un réchauffement de la planète limité à 1.5 degré par rapport à l'ère préindustrielle. Un objectif correspondant à une neutralité carbone d’ici 2050, comme articulé en 2018 par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), mandaté par la Convention des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Et pour ce faire, différents outils ont été mis en place. Parmi eux : les marchés carbone.

LES MAINS INVISIBLES ET VERTES DES MARCHÉS

Système d’échange de quotas d’émissions, système de permis d’émissions négociables, Emissions Trading Schemes (ETS), marché des crédits carbone, bourse du carbone …, et d’autres noms encore circulent pour se référer au marché carbone. Ou plutôt aux marchés carbone, au pluriel, avec, pour entrer dans le vif du sujet et sa complexité, une répartition en deux familles, qui, paradoxalement, n'ont rien en commun : • les marchés obligatoires avec des droits à polluer et des crédits émis par le régulateur de chaque marché Si l’Union européenne (UE) a le sien depuis 2005, l’ETS, c’est également le cas d’une quarantaine de pays hors UE, chacun avec ses propres critères. Même la Chine s’y est mise, avec un objectif de neutralité carbone à 2060. • les marchés volontaires de compensation, de gré à gré Ici, l'offre de crédits dépend du développement de projets et le prix est fonction de l'offre et de la demande, du coût de développement des projets eux-mêmes, et de la réputation des certifications.

De nombreuses notions commerciales donc et un défi dans le présent article que de tenter de les fluidifier, avec, ici, un penchant pour les marchés volontaires.

Mais, si on revient au début de l’enjeu, les marchés carbone ont été mis en place pour mesurer, contrôler et réduire les émissions de GES. La philosophie utilisée pour atteindre les objectifs climatiques est donc celle de la finance. La finance pour encourager à la fois la réduction des émissions, mais également la séquestration de carbone, sans oublier une notion un peu subtile : l’émission évitée. D’aucuns y verront également un marché du « droit à polluer », même si d’autres comptent sur la main invisible du marché d’Adam Smith pour résorber les émissions de gaz à effet de serre.

FOCUS N°1 : RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE DANS L’ATMOSPHÈRE

A la source de la problématique : les gaz à effet de serre, ceux déjà émis et ceux à venir. Parmi eux, le CO2, mais aussi le méthane, CH4, le protoxyde d’azote, N2O, l’ozone troposphérique, O3, et les halo-carbures, dont les CFC (et la vapeur d’eau). Pour comptabiliser la spécificité de chacun de ces gaz en termes d’effet de serre et de changement climatique, un équivalent a été créé : la tonne de CO2, également appelée crédit carbone (ou quotas d’émission ou quota carbone). Cette unité est devenue une marchandise échangée sur les marchés carbone, pour permettre les transactions en lien avec le changement climatique.

Modules d’extraction de CO2 développés par la société zurichoise Climeworks Climeworks

La définition de ces équivalences est un progrès en soi : celui d’avoir créé des indicateurs pour mieux analyser et comparer l’évolution des sources de pollution. Car il s’agit de garder en ligne de mire l’objectif des Accords de Paris : la neutralité carbone. Et pour ce faire, notamment, le développement de deux types de projets : • les séquestrations de GES présents dans l’atmosphère • les projets dits bas carbone qui réduisent ou

« évitent » les émissions de GES.

Les séquestreurs – pour des émissions négatives La séquestration du dioxyde de carbone de l’air se fait naturellement dans les forêts, les sols, les océans, les marais à mangroves, les marais salants, les herbiers marins, ... On parle alors de puits de carbone, qu’on cherchera à préserver ou à développer.

En parallèle à ce processus naturel, de plus en plus technologies de séquestration industrielle se perfectionnent et sont commercialisées. Comme celle du stockage dans les sols, dans laquelle s’est lancée la société Climeworks AG, basée à Zurich. Le principe est résumé dans une vidéo de moins d’une minute disponible sur leur site Web (www.climeworks.com/co2-removal). En bref, il s’agit de capturer le CO2 de l’air pour le stocker dans la roche (processus de minéralisation), en utilisant de l’énergie verte.

Citons également la capture par des filtres à solvant installés directement sur les cheminées des usines polluantes. Les éviteurs – pour des émissions évitées L’autre moyen d’atteindre la neutralité carbone est de réduire ou d’éviter les émissions de GES. Ce principe implique de comparer une situation de référence à une situation future pour démontrer que les émissions de GES sont moindres. On distingue deux gradients : 1. L’utilisation plus efficiente de l’énergie 2. Le recours à une énergie renouvelable

Les projets à base d’une énergie renouvelable entrent sur les marchés carbone lorsqu’ils respectent, notamment, le critère d’additionnalité : sans la vente des crédits carbone, le projet n’aurait pas été réalisé, ou il aurait été réalisé en générant des GES.

L’ESTAMPILLAGE D’APTITUDE AUX CRÉDITS

La grille de notation N’émet pas des crédits carbone qui veut. Le projet de séquestration ou de compensation doit être reconnu comme tel, en répondant à un certain nombre de critères, tels les 4 principaux suivants : 1. L’additionnalité : comme déjà évoqué, sans le projet, le scénario dit « de référence » aurait donné lieu à des émissions de GES ou n’aurait pas permis la séquestration de carbone. 2. Mesurabilité : la quantité de CO2 évitée ou séquestrée peut être mesurée sur la base d’une méthodologie reconnue. 3. Vérifiabilité : l’évitement ou la séquestration effectifs des tonnes de CO2 vendues comme crédits carbone peuvent être vérifiés et comptabilisés tous les ans pour s’assurer notamment de l’unicité des crédits carbone.

4. Permanence : l’évitement ou la séquestration de carbone doivent avoir lieu sur une certaine durée (en général 7 ans au minimum).

Ces critères, et d’autres encore, sont vérifiés par des organismes de certification, comme, suivant les marchés visés, Gold Standard ou Verra, deux labellisateurs internationaux, parmi les plus exigeants.

Dans la pratique, l’obtention des certificats liés au crédit carbone demande une certaine envergure financière et technique. Il est donc clair qu’un petit exploitant n’aura pas accès seul et directement au marché carbone pour y vendre ses crédits carbone, tout autant vertueux que puisse être son projet. Mais il pourra se tourner vers une des nombreuses sociétés plus ou moins locales dédiées aux démarches de certification neutralité carbone (cf. sources en fin d’articles).

D’ailleurs, le développement des marchés carbone a entraîné avec lui celui de tout un panel de sociétés de facilitateurs, d’auditeurs et autres experts, étant donné la nécessité de constituer des dossiers, mais également de régulièrement mesurer et monitorer les émissions séquestrées ou évitées.

PHOTO À NOVEMBRE 2021 DE LA CERTIFICATION GOLD STANDARD

Pour la Suisse : 1 projet de biogaz Un premier survol des registres de certification disponibles en ligne de Gold Standard et Verra, et on s’aperçoit rapidement que les projets verts se trouvent surtout dans les pays non occidentaux, dans les pays en développement, ce qui était effectivement l’objectif de l’ONU.

Ainsi, en novembre 2021, Verra ne compte aucun projet en Suisse. Chez Gold Standard, un seul projet : Biogas PoA Switzerland. Mené par Oekostrom Schweiz comme maître d’œuvre, et South Pole Carbon Asset Management Ltd, un développeur suisse de projets carbone de premier plan au niveau mondial, ce projet regroupe 27 centrales à biogaz. Situées sur plusieurs cantons, ces

Un des 27 sites de biogaz certifié Gold Standard : Cotting, Arconciel (FR), 445 kW – selon le monitoring de 2019 Cotting SA

installations utilisent du fumier et des co-substrats pour produire de la chaleur et de l'électricité.

Pourquoi uniquement le biogaz ? Car la compensation carbone est directe : si le biogaz n’était pas capté pour la production d’électricité, il serait bel et bien rejeté dans l’atmosphère. De plus, il évite l’utilisation d’énergie thermique pour le chauffage. Et il s’avère plus difficile en Suisse de démontrer que l’éolienne, le panneau photovoltaïque ou/et la petite centrale hydraulique remplacent une nouvelle centrale au gaz (encore que …).

Les 27 sites de 30 à 755kW totalisent une puissance installée de 7450kW. En 2019, la production électrique totale effective était de 37GWh, tandis que la réduction des émissions est calculée à 7770 tonnes d’équivalent CO2, en prenant en compte notamment 279000 litres de fioul non utilisés. Autre critère considéré : le nombre d’emplois correspondant, soit 23 en 2019. Autre détail important : la période d’émissions de ces crédits sur le marché, qui s’étend de 2017 à 2024.

QUID DE L’HYDROÉLECTRICITÉ EN NOVEMBRE 2021 CHEZ GOLD STANDARD?

Projet péruvien sur le marché carbone en 2023 La liste « small low-impact hydro » (petite hydro à impact faible) de Gold Standard consultée en novembre 2021 totalise 161 projets, avec des puissances de quelques MW à une trentaine, la plupart se trouvant en Chine, en Turquie, au Viêt-Nam, au Pérou. Aucune installation en Europe, ni en Afrique. Les rapports de certification sont également consultables.

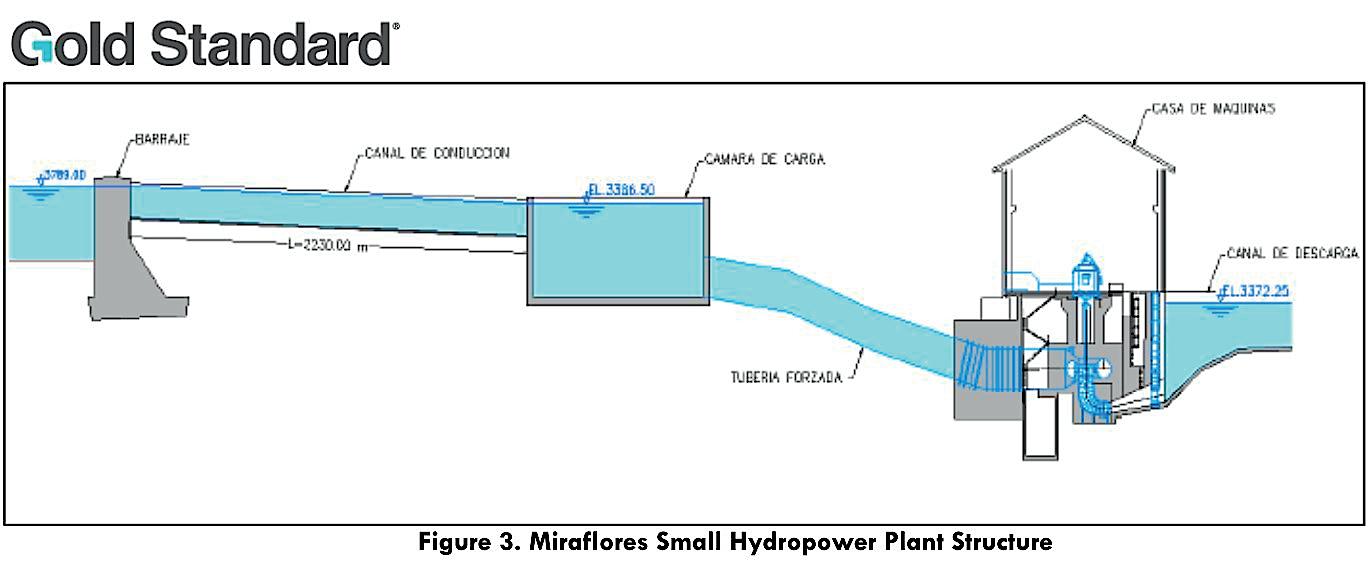

Parmi ces 161 projets, celui, par exemple (qui arrive en tête de liste) de Miraflores, situé au Pérou, de 11MW, équipé de deux turbines Kaplan sous 13.7m de chute. Avec une production électrique de 69630MWh/an

injectée sur le réseau national, il permet de réduire l’électricité d’origine thermique. Le projet met également en avant la création d’emplois locaux lors de la construction de la centrale et pour son exploitation, et la participation à la croissance économique de la région.

Afin que le projet puisse obtenir la certification de Gold Standard et entrer sur le marché carbone, il est contrôlé que : • le site ne se trouve pas dans une zone à haute valeur écologique, • l’utilisation de l’eau (débit maximal de 90m3/s) de la rivière Mantaro n’entre pas en compétition avec d’autres besoins • l’impact du projet sur les eaux souterraines est négligeable De plus, le débit résiduel de 4.46m3/s, enregistré quotidiennement, respecte bien les réglementations nationales en vigueur.

Le rapport de labellisation d’une soixantaine de pages qui présente le projet et dont sont issues les informations reprises ici, formule également des recommandations. Concernant la migration des poissons, la faune qui pourrait être affectée par le projet devra faire l’objet d’une étude, même s’il est mentionné qu’aucun poisson migrateur n’a été identifié. Et concernant les sédiments, un plan de gestion devra être défini. Enfin, il inclut évidemment le calcul des émissions de CO2 évitées. Au total : 27002 tonnes par année, résultat d’une démonstration d’une dizaine de pages d’équations. Datant de 2017, ce document conclut à l’éligibilité du projet à la certification, pour une période de validité de 2023 à 2028. DES ACTEURS SUISSES POUR UNE CENTRALE HYDRAULIQUE INDONÉSIENNE CERTIFIÉE GOLD STANDARD DEPUIS 2007

Sur l'île de Sumatra en Indonésie, la petite centrale hydraulique « Salido Kecil » (780kW, 6.2GWh/an en moyenne) a été certifiée Gold Standard il y a 15 ans. Le projet a été mis en œuvre par PT Entec Indonesia (une filiale de la société suisse Entec AG de l'époque), et a également reçu un soutien financier supplémentaire de la Suisse. Les certificats d'émission sont commercialisés par le biais de la société suisse « myclimate ». La période de validité des crédits carbone, se basant sur un invariant de 0.679 tCO2eq/MWh, soit en moyenne 4200 tonnes de CO2 évitées par année, s’étend de 2007 à 2022.

La centrale de plus de 100 ans aujourd’hui, avait été entièrement rénovée à l'époque. Elle a survécu à plusieurs tremblements de terre (se reporter aux sources pour en savoir plus).

En résumé, la certification ressemble beaucoup à une étude d’impact sur l’environnement mise sous une autre forme, avec un approfondissement assez conséquent du calcul des émissions de gaz à effet de serre évitées. Donc à la base des marchés carbone, de véritables projets, solides, surtout pour ceux issus des certifications reconnues. Et face à eux : la finance et les prix du crédit carbone.

La centrale de Miraflores 11 MW, certifiée par Gold Standard, coupe longitudinale (https://registry.goldstandard.org/projects/details/2680) Gold Standard

LES PRIX DU CRÉDIT CARBONE

Marchés obligatoires / marchés volontaires La substantifique moelle des marchés carbone est évidemment le prix du crédit carbone, qui peut être défini en euros ou en dollars par tonne de dioxyde de carbone, CO2, suivant sur quel marché on se trouve. Car le fait que les émissions de GES n’aient pas de frontière permet l’établissement de marchés internationaux. Comme déjà évoqué, deux familles de marché coexistent : l’obligatoire et le volontaire.

Pour l’Europe, l’ETS est obligatoire et couvre actuellement les producteurs d'électricité et les industries gourmandes en énergie (ciment, acier, aluminium, engrais, ...), soit 40 à 45% des émissions du continent, suivant les sources. Environ 12000 sites industriels situés en Europe ont ainsi l’obligation de mesurer et reporter annuellement leurs émissions de GES et de rendre autant de certificats carbone (EUA, Emissions Unit Allowances, équivalant à des droits à émettre des émissions) que d’émissions émises.

Pour les marchés volontaires, ils réunissent, en gré à gré, ou sur une bourse d’échanges : • Des vendeurs de crédits-carbone, dont les projets ont été au préalable certifiés, • Des acheteurs : investisseurs privés, organisations et entreprises qui souhaitent contribuer à la neutralité carbone. L’achat peut se faire directement auprès des porteurs de projets ou par l’intermédiaire d’entreprises spécialisées possédant un portfolio de crédits carbone, mais n’ayant aucun rôle dans la mise en œuvre des projets. En bref, sur les marchés volontaires, un crédit carbone s’apparente à un crédit de « compensation carbone » (une nomination assez critiquée), alors que sur les marchés obligatoires, il s’agit plutôt d’un « droit à polluer ».

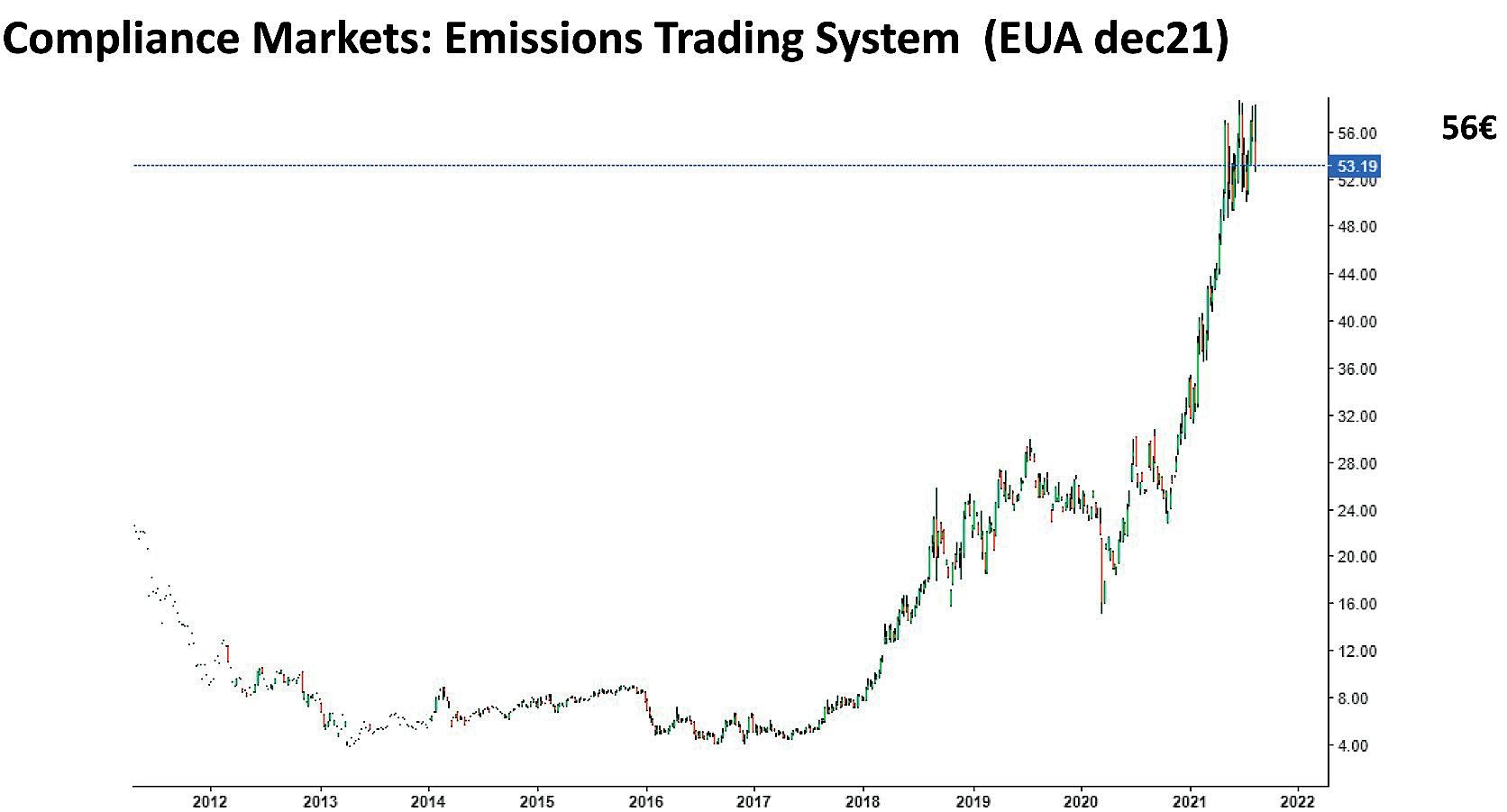

Variétés des prix et boum des marchés A chaque crédit carbone, son prix. Par exemple, le marché obligatoire (ETS) a vu le prix du carbone s’envoler et être multiplié par 10 en 3 ans (de €5 à près de €60 par tonne de CO2). Cette hausse des prix est la conséquence d’une politique institutionnelle du régulateur. Elle vise à restreindre le nombre d’EUA mises sur les marchés lors d’enchères émises par les pays participants et par l’Union Européenne, elle-même.

Etant pour sa part, ni organisé, ni standardisé, le marché volontaire se caractérise par une très forte disparité des prix : de $0.5 à plusieurs centaines de dollars par tonne de CO2 (jusqu’à $950). Ci-après un premier florilège. En 2019, le prix moyen du crédit carbone pour un projet d’énergie renouvelable est de $1.4, contre $3.9 pour un projet d’efficacité énergétique (Source : présentation CNC, Smart Energy 2021). Pour 2020, l’Ecosystem Market Place annonce un prix moyen global (avec également d’autres types de projet) de $2.51 la tonne de CO2.

Car, outre une vaste variété de types de projets (de séquestration, de réduction, d’évitement), de coûts de développement, de qualités de certification, derrière la tonne d’émission de CO2, se cachent également des

Le prix de la tonne de carbone sur le marché obligatoire Présentation de CNC, SmartEnergy 2021 – Data ICE EUA Dec21

La centrale de Salido Kecil, sa conduite forcée et son capteur de sédiments Gabe an Swiss Small Hydro

Im Zusammenhang mit der COP26 in Glasgow erläutert der Artikel verschiedene Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen und geht dabei auch auf den Markt für Emissionszertifikate ein. Der Ertrag aus diesem Emissionshandel reicht zwar bei weitem nicht, um bspw. ein neues Kleinwasserkraftwerk finanzieren, er kann aber einen beträchtlichen Teil der erforderlichen Investition decken. Projekte, welche mit dem «Gold Standard» zertifiziert wurden, sind zudem auch betreffend ihrer Nachhaltigkeit sorgfältig geprüft.

Auf der Insel Sumatra in Indonesien wurde bereits vor 15 Jahren das Kleinwasserkraftwerk «Salido Kecil» (780kW) mit dem Gold Standard zertifiziert. Das Projekt wurde durch die indonesische pt. Entec (eine Tochterfirma der damaligen Schweizer Entec AG) geplant und gebaut, und erhielt auch weitere finanzielle Unterstützung aus der Schweiz. Die Emissionszertifikate wurden über die Schweizer «myclimate» vermarktet. Das über 100-jährige Wasserkraftwerk wurde damals totalsaniert und hat in der Zwischenzeit, auch dank lokaler Wartung und Betriebsführung, mehrere, teils schwere, Erdbeben überstanden. notions de marketing et des contextes économiques propres à chaque région, à chaque pays concerné. Par exemple, il est moins coûteux de compenser 1 tonne de CO2 par un projet renouvelable dans un pays émergent que de séquestrer 1 tonne de CO2 par un projet de reforestation en Europe.

Aujourd’hui, les marchés carbone volontaires s’avèrent être en plein boum. Selon le co-directeur de CNC, Paul Sébastien, dans son intervention lors de la journée Smart Energy 2021 organisée par Cleantech Alps et the Ark, « le marché carbone volontaire constitue le marché de la décennie et nous pouvons estimer le volume de ce marché être multiplié par 15 d’ici 2025 ; et les prévisions les plus ambitieuses prévoient même qu’il pourrait aller jusqu’à dépasser le marché du pétrole en volume d’ici la prochaine décennie ».

ALORS, CE LIXIVIAT, TOUJOURS VERT ?

On peut avoir des doutes sur l’efficacité verte des marchés carbone, en particulier pour ce qui concerne les crédits d’émissions compensées (marché volontaire). Quelle est la transparence du système ? Sa solidité scientifique ? Quelle est l’étendue du système à considérer par rapport au cycle de vie d’un site ? Les principes comptables à la base du système sont discu-

tables : quelle équivalence entre l’effort de réduction des émissions et l’achat de crédit ? Et la complexité du système ne met-elle pas le cache sur le focus de neutralité carbone ?

Alors arrêter tout ? Non, l’outil est là, il s’agit bien de le questionner encore et de l’améliorer encore. Pour Paul Sébastien, contacté par Swiss Small Hydro en novembre 2021, « il faut harmoniser le marché, il y a besoin de gouvernance, d’une feuille de route : l’article 6 des Accords de Paris (COP21) appelait à la mise en place d’une gouvernance robuste et indépendante des marchés volontaires afin d’apporter transparence, et standardisation des méthodologies sur lesquelles reposent les émissions de crédits carbone. » Passer par le filtre de la finance, l’outil crédit carbone reste vert, plus ou moins clair, plus ou moins foncé, suivant les perspectives.

Aline Choulot pour Swiss Small Hydro Novembre 2021

Et remerciements pour sa collaboration à Paul Sébastien, co-fondateur de Climate Neutral Commodity, ancien trader de gaz, d’électricité et d'émissions carbone et expert en transition énergétique auprès d'agences nationales et d'institutions (ONU).

SOURCES :

Communiqué du 25.10.2021 du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche : www.bit.ly/3xnVGzZ

DETEC, Conférence de Glasgow sur les changements climatiques : www.bit.ly/30Q4Etw

Ministère de la transition écologique, France, 03.08.2021 : www.ecologie.gouv.fr/marches-du-carbone

Journée SmartEnergy 2021 organisée par CleanTechAlps et theArk : www.eventsmartenergy.ch/conference-room avec notamment les intervenants suivants : - Climeworks, Société zurichoise pour la séquestration de CO2 : www.climeworks.com - Centre de compétence en durabilité,

Université de Lausanne, - Climate Neutrale Commodity

Trade Direct, 19.10.2021 : Le marché carbone européen à l'épreuve de la crise de l'énergie www.bit.ly/3CDdgks

Exemples de sociétés de services aux entreprises pour les questions de neutralité carbone : - en Suisse : www.climateneutralcommodity.com - en France : www.bit.ly/3l7oTdF - au Canada : www.planetair.ca/les-credits-carbone www.bit.ly/30QmEE0

http://data.ecosystemmarketplace.com

Emission de radio sur les marchés de compensation, France Culture, 29.09.2021 : www.bit.ly/3cDcYzl

Verra : liste des projets : www.bit.ly/2ZkrCsi

Gold Standard : - projet biogaz : www.bit.ly/2ZmH87b - liste des projets d’hydroélectricité : www.bit.ly/3nKPFKg - Centrale hydraulique de Miraflores (Pérou) : www.bit.ly/3cVrKSx - Centrale hydraulique de Salido Kecil (Indonésie) : www.bit.ly/3DNGVZM

MHP Salido Kecil in Gold Standard Liste : https://registry.goldstandard.org/projects/ details/716

Plus d’informations sur la centrale hydraulique Salido Kecil : www.bit.ly/3FF0Mea