8 minute read

parallélépipède au

Pour celui qui prend en main un driver du bon vieux temps, c'est clair: impossible de bien toucher une balle avec ça. Le bois trois d'aujourd'hui a une plus grosse tête que le driver en persimon des années huitante. Alors que l’on a connu autrefois de longues périodes sans évolutions techniques significatives, les fabricants d’aujourd’hui présentent chaque année des nouveautés. Il vaut donc la peine d'aller jeter un coup d'œil dans sa cave. Car celle du golfeur ordinaire contient généralement une collection de clubs propre à illustrer de manière complète l'histoire du matériel au cours de ces 20 dernières années.

La fabrication de clubs en bois était un art qui nécessitait de très nombreuses opérations. Il n'était pas sans analogie avec la sculpture sur bois helvétique. Il s'agissait d'abord de sélectionner un tronc ou une racine et d'y scier un bloc. Celui-ci devenait une tête de club après avoir été façonné au moyen d’outils toujours plus fins et trouvait sa forme définitive par un polissage au papier de verre. Il fallait encore le savoir-faire de l'artisan pour vernir et laquer la surface ainsi que pour fixer le manche avec de la colle. L'objet était enfin séché à l'air chaud pour qu'il puisse bien durcir.

Advertisement

Pour la face de club, on a souvent utilisé des matériaux synthétiques et du métal pour la semelle. Dans les deux cas, ces protections étaient vissées au bois afin de garantir une certaine durabilité. Il n'existait alors, naturellement, aucune possibilité de modifier la répartition de la masse à l'intérieur de la tête. Et sa grosseur était prédéterminée par le poids maximum donné. Il aurait été inimaginable de fabriquer une tête de club creuse en bois, ne serait-ce que pour des raisons de solidité.

Une tête en persimon pesait environ 200 grammes. Les diverses épaisseurs du bloc, même du bois le plus dur, rendaient impossible la fabrication de drivers ayant des caractéristiques absolument identiques. Avec le shaft en acier (125 grammes), on était à la limite supérieure de poids pour que le club reste jouable. Impossible donc d’avoir une tête plus grosse, ni un shaft plus long que 43 pouces.

De tels drivers permettaient-ils de jouer convenablement?

Certainement. Mais avec le volume réduit de la tête (environ 190 cm3) et un très petit sweetspot, la frappe était tout un art aussi. En comparaison, on dirait également aujourd’hui que c’était tout un art de skier avec des lattes de deux mètres de long, munies de fixations Kandahar, et des souliers en cuir. Les deux sports ont connu une véritable révolution dans le matériel et la technique. Pour le débutant, c’est beaucoup plus facile d’accéder maintenant à un niveau raisonnable.

Deux Taylor Made – le Burner original est clairement plus petit qu’un bois 3 actuel et se montre beaucoup plus difficile à manoeuvrer. On voit également le r7 de la saison 2003 (qui existe désormais en versions 425 et 460), qui est beaucoup plus efficace; il dispose des visses qui permettent de faire varier la répartition du poids, donc les trajectoires. (Photos grandeur nature).

Le génial Ely

Pendant des décennies et jusque vers 1980, les drivers bois ont été fabriqués, pour l'essentiel, selon le même modèle. Cela ne veut naturellement pas dire qu'on n’essayait pas d’obtenir des clubs plus faciles à jouer. Mais ce sont les matériaux synthétiques, tout spécialement, ainsi que les alliages métalliques de toutes sortes qui ont donné des ailes aux chercheurs. Les têtes de clubs composites, en résines et fibres ou en poly-carbonates n'ont cependant pas convaincu le marché. Les fabricants japonais, plus particulièrement, comme Mizuno ou Daïwa, ont multiplié les essais avec de nouveaux matériaux, mais ils ont enregistré flop sur flop. Des têtes en persimon avec des inserts en liège ont même été testées pour obtenir davantage de volume. Mais ni le bois ni les composites n'ont réussi la percée. Celle-ci n'a souri qu'à Ely Callaway en 1991 avec la «Big Bertha» en acier. Il y avait bien eu auparavant de nombreuses têtes en acier, en aluminium ou en une combinaison de divers métaux. Taylor Made a sorti en 1980 le premier driver en acier, le M-1; le Burner a suivi en 1986, mais son volume n'atteignait cependant que 170 cm3. Donc encore moins qu'un driver en bois! Il était particulièrement difficile de jouer avec ce club qui était, en fait, destiné aux pros. Les procédés de fonte que l’on utilisait au début des années 80 permettaient, en gros, de mouler les trois parties (face, semelle, talon) et de les souder ensuite. Les alliages (acier 17-4) exigeaient une certaine épaisseur des parois pour éviter la casse. Si l'on pense qu'en 1969 déjà l'homme avait marché sur la lune, ces techniques nous paraissent aujourd'hui assez archaïques et singulières. Ce qui a certainement joué un rôle dans ce relatif retard, c'est que la fabrication de clubs était cantonnée alors dans de petits ateliers et relevait en somme du bricolage haut de gamme. Le contraste avec la situation actuelle est assez saisissant.

C'est un personnage nommé Edy Callaway qui a changé tout cela. Lui et ses ingénieurs ont surtout réussi une chose: fondre des têtes de clubs avec des parois beaucoup plus minces, répartir ainsi le poids sur une plus grande surface et obtenir un volume bien supérieur, soit 300 centimètres cubes. Callaway appela astucieusement son driver surdimensionné Big Bertha (un canon allemand géant de la première guerre mondiale avait été surnommé ainsi...). Aussi géniale qu'ait été la trouvaille d'Edy Callaway, il a fallu des années jusqu'à ce que la marque maîtrise parfaitement les problèmes de ruptures liées aux parois minces. Les shafts en graphite des premières générations de Big Bertha étaient eux aussi bien trop fragiles.

Le titane en vedette

Bien que ces drivers surdimensionnés n'aient pas fait immédiatement un malheur, Callaway n’en avait pas moins déclenché une véritable avalanche. A Carlsbad (Californie), il mit sur pied une fabrication en série, rassembla une nuée d'ingénieurs qui n'avaient rien d'autre à faire que de développer encore et toujours des nouveautés, mettant ainsi la pression sur tous ses concurrents. Les ventes de clubs Callaway ont alors connu une progression fulgurante. Ils partaient comme des petits pains, au point de

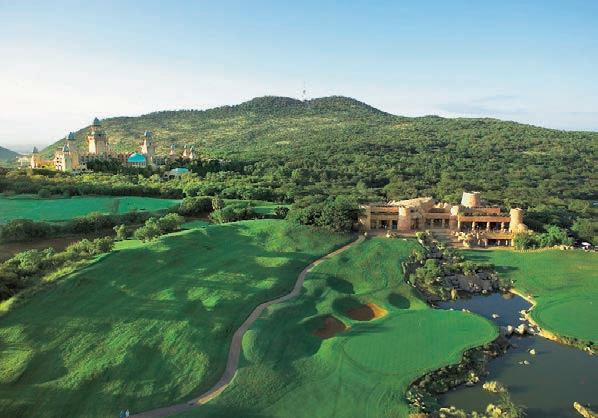

Présentation du Diners Club Golf Trophy 2007

Tournois de qualification pour le Pro-Am Classic 2007 en Afrique du Sud en Suisse et quatre tournois de qualification, une finale nationale et une finale mondiale sont de nouveauau programme.

Outre Limpachtal et Neuchâtel, deux nouveaux lieux ont été choisis pour les tournois de qualification: les parcours de golf de Kyburg et Sempachersee, situés dans d'agréables paysages, représentent un défi aussi pour les joueurs ambitieux.

C'est au Tessin que les choses deviendront vraiment passionnantes pour les vainqueurs des différents tournois lors de la finale nationale, le «Diners Club Swiss Golf Final 2007» au golf Gerre Losone. Les trois finalistes partiront pour l'Afrique du Sud fin octobre et participeront au «Diners Club International® Pro-Am Classic 2007» avec les meilleures équipes de plus de 15 nations dans le but de remporter le titre de «champion du monde» Diners Club.

Diners Club Golf Trophy 2007

Mercredi 23 mai 2007Golf Sempachersee

Vendredi 1er juin 2007Golf & Country Club Neuchâtel

Mercredi 13 juin 2007Golf Kyburg

Jeudi 12 juillet 2007Golfclub Limpachtal

Finale nationale Diners Club Golf 2007

Vendredi 31 août 2007Golf Gerre Losone

Diners Club International® Pro-Am Classic 2007

Lundi 29 octobre – Jeudi 2ème novembre 2007

Sun City Resort, Afrique du Sud, Gary Player Country Club et Lost City Golf Club.

Sont autorisés à participer au Diners Club Golf Trophy 2007 tous les titulaires d'une carte/ carte supplémentaire Diners Club (avec domicile en Suisse/au Liechtenstein) émise par Diners Club Switzerland Ltd. Tous les participants aux tournois doivent être membres de l'ASG, de l'ASGI ou d'un club de golf affilié à l'Association fédérale. L'âge minimal requis est de 18 ans. Le handicap maximal lors de l'inscription est un exact handicap 36.

Inscription

La brochure d’information est disponible sous www.dinersclub.ch ou au 058 750 80 08 ainsi que dans toutes les succursales de Golfers Paradise ou sous demande écrite (Diners Club Switzerland Ltd., Mme Nadine Hildebrand, Case postale 2198, Seestrasse 25, 8022 Zurich)

Cosponsors: mettre en difficulté nombre d’autres marques renommées. Elles ne s'en sont d'ailleurs pas toutes remises. C'était au début des années nonante. La publicité faite par la branche golfique avait entre temps éveillé la curiosité des consommateurs. Les Shows que menait Karsten Solheim, de Ping, devant l'USGA et dans lesquels il était question de la forme des rainures de fers ont contribué à montrer à quel point le matériel mis entre les mains des amateurs pouvait concourir à la réussite d'un coup. Il s’en est suivi un véritable boom dans la demande de nouveaux clubs, meilleurs et plus tolérants. Cette évolution a été elle-même renforcée par la montée en flèche de la popularité des tournois, que l'on doit surtout aux télévisions américaines. Une nouvelle génération de golfeurs, plus moderne, est arrivée au premier plan, avec des figures charismatiques comme Greg Norman, Nick Price, Nick Faldo, Fred Couples, Tom Kite ou Seve Balesteros. Leur style était plus coulé, plus athlétique, leur comportement plus «people» aussi que celui des anciens comme Palmer, Nicklaus ou Player. Et John Daly, nouveau phénomène surgi de nulle part, gagna en 1991 le PGA Championship. Les années nonante ont été une période véritablement charnière dans le golf. Ce fut aussi l'époque où la plupart des nouveaux projets de parcours ont été lancés et réalisés, en Suisse comme ailleurs, et où le nombre des membres de l'ASG a grosso modo doublé.

Extrême: le premier Big Bertha a connu quelques malheurs à sa sortie, avec des shafts qui cassaient facilement. Quant à Wilson, il a présenté à la fin des années 90 le FatShaft, extrêmement robuste et stable, mais qui ne s’est pas imposé sur le marché.

Callaway, Ping, Titleist, Cobra, Taylor Made, Wilson, Spalding: ces entreprises se sont développées à la vitesse grand V et elles ont bombardé chaque année le marché de leurs nouveautés. Le titane a rapidement tenu la vedette.

C'est un métal très dur et très léger, mais difficile à travailler. Les fabricants de Mountain Bikes l'avaient aussi remarqué et les cadres en titane sont arrivés en masse. Des alliages chers ont été développés pour l'exploration spatiale. Mais après la chute de l'Union soviétique, de grandes quantités de titane à prix cassé sont arrivées sur le marché en provenance des ateliers de production russes. Pour les fabricants de drivers, le titane s'est révélé être le matériau parfaitement adéquat. Il permet des parois extrêmement minces sans que la solidité n'en souffre. Et les premiers problèmes rencontrés lors des soudures n'étaient que de simples défauts de jeunesse couverts par la garan- tie, cependant que les ruptures de cadre des vélos pouvaient, elles, provoquer de graves accidents. Bientôt toutes les marques connues eurent leur Ti-Driver au programme et les têtes en acier disparurent aussi vite que l'avaient fait auparavant les têtes en bois!

Le développement des shafts

Depuis la découverte du shaft en acier il y a une centaine d'années - ils furent durant 20 ans illégaux! - ce sont essentiellement des manches chromés «True Temper» qui ont été montés sur les têtes de clubs. Ils étaient stables, ce qui n’était pas le cas des premiers shafts en matériaux synthétiques apparus avant les années 90. ces derniers étaient certes plus faciles à jouer, mais c’était aussi des «bêtes à chagrin»: bris fréquents quelle qu'ait été leur composition, durcissement dus à la chaleur etc. Ces défauts ont conduit Wilson à mettre au point les «Fat Shafts»: sensiblement plus épais, ils ont eu alors enfin une stabilité comparable à celle des shafts acier tout en restant plus confortables à jouer. Mais, à cause de leur esthétique et de la faible attractivité de la marque, les Fat Shafts, bien qu’excellents, n'ont jamais réussi à s'imposer (Wilson a été, aux USA, soumis à une concurrence effrénée de la part des magasins bon marché). Mais le shaft, on le sait, a une grande importance pour un driver, et cette branche-là s'est considérablement développée ces dernières années. Tous les fabricants offrent maintenant des options «custon-fitting», qui permettent au joueur de se singulariser par la couleur - et donc le modèle et la marque - de son shaft.

(Addenda: Les informations contenues dans cet article sont loin d’être complètes. Elles sont inspirées d'un choix de drivers fait dans la vaste collection de clubs usagés appartenant à l'auteur lui-même).

■ Urs Bretscher