5 minute read

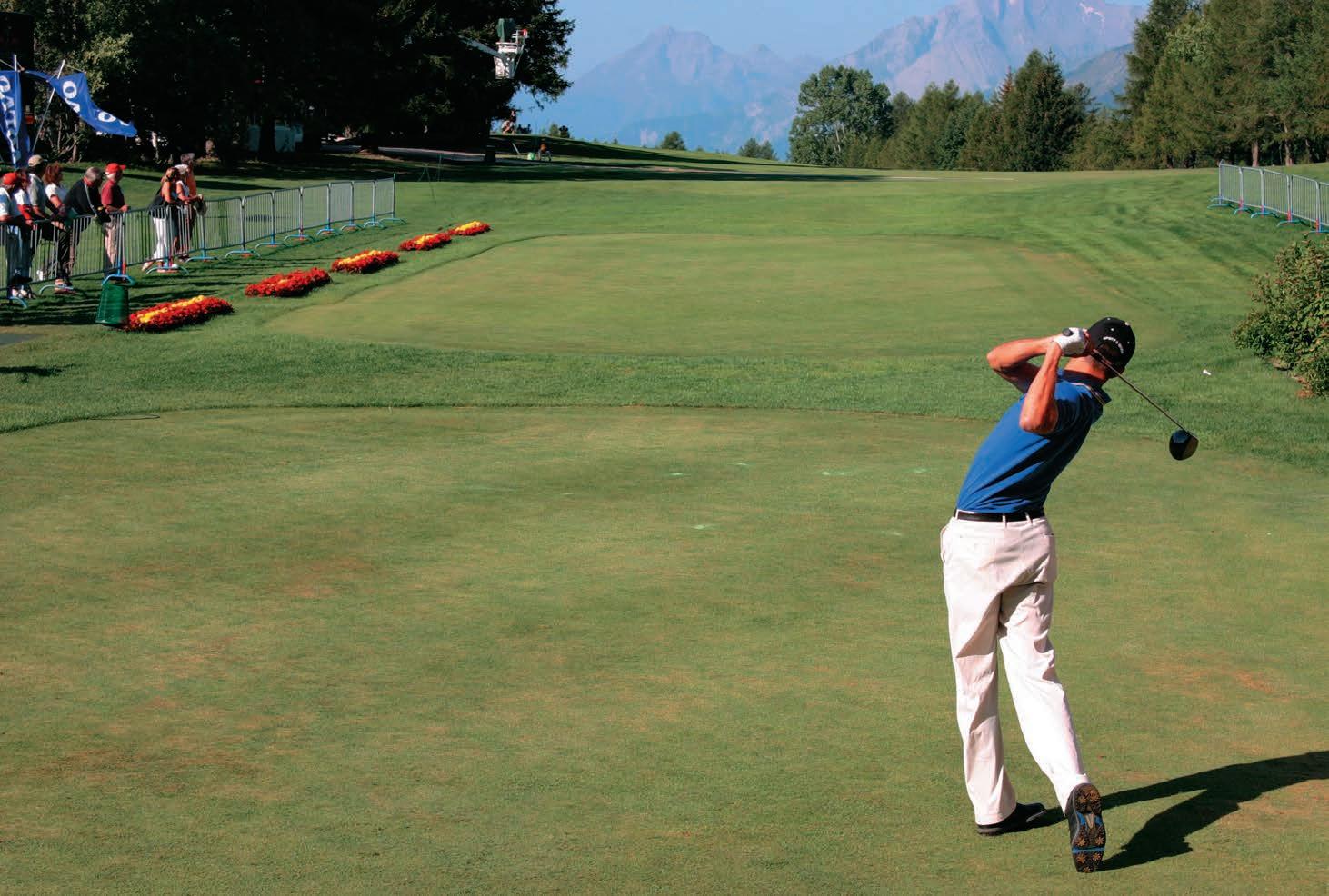

Aus der Sicht des Players

Marc Chatelain ist einer der schweizerischen Playing Pros, die seit Jahren darum kämpfen, international Fuss zu fassen. Nach einer erfolgversprechenden Amateur-Karriere und überzeugenden vier Jahren an einer amerikanischen Uni trat er zu den Pros über, ohne sich hier aber dauerhaft durchzusetzen. Im Alter von 29 Jahren stellen sich Gedanken und Fragen zur eigenen Zukunft und analytische Überlegungen zu den gemachten Erfahrungen ein. Aber er beschränkt sich nicht auf Kritik, sondern hat auch Vorschläge, wie der schwierige Schritt aus dem Amateur- ins Profilager erleichtert werden könnte. Golf Suisse hat Marc Chatelain Platz eingeräumt, um seine Meinung zu äussern zu einem der heikelsten Bereiche im schweizerischen Spitzengolf; weil eine breite Diskussion der Sache, der Zielsetzung nur förderlich sein kann.

«Die Lektüre der verschiedenen Golfmagazine der Schweiz ist vor allem am Ende des Jahres hochinteressant. Jahresrückblicke, Statistiken, Analysen, Highlights aber auch eine Vorschau auf das kommende Jahr sind Bestandteil jeder Fachzeitschrift in dieser Jahreszeit. Die Schweizer Golf-Presse hat in ihrer Bilanz 2004 festgestellt, dass auf Amateurbasis grosse Erfolge gefeiert werden, während bei den Berufsspielern bestenfalls von einer Stagnation die Rede ist.

Advertisement

Während im Amateurlager gemäss Nationalcoach Graham Kaye «Aufbruchstimmung» herrscht, wird im Profilager Ursachenforschung zur fehlenden Karriereentwicklung der helvetischen Playing Professionals betrieben. Dabei liegen die Probleme eigentlich recht offensichtlich auf der Hand: Was bei den Amateuren in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren an Strukturen zur Förderung der Nachwuchskräfte geschaffen wurde, existiert bei den Professionals überhaupt nicht, oder besser nicht mehr. Wer den Sprung von den Amateuren zu den Professionals wagt, wird ins kalte

Wasser geworfen. Kaum ein Amateur kann einschätzen, was ihn erwartet im Leben als Touring Pro, und viele lassen sich vielleicht gerade deshalb abschrecken, diesen Schritt überhaupt zu machen. Dabei sollte dieser Schritt nur die logische Folge in der Karriere eines ambitionierten Amateurs sein. Durch verbesserte Zusammenarbeit im Amateur- und Profibereich sollte diese Hürde einfacher zu meistern sein und die momentane Diskrepanz der Erfolgsmeldungen zwischen Amateuren und Professionals verschwinden.

Vom Amateur zum Pro

Die Strukturen, welche der Schweizerische Golf Verband (ASG) seit der Amtsübernahme von Nationalcoach

Graham Kaye im Nachwuchs- und Amateurbereich geschaffen hat, sind in der Tat bemerkenswert. Anfang der 90-er Jahre existierte in der Schweiz die Nachwuchsarbeit nur auf nationaler Basis mit je drei Nationalmannschaften bei den Herren und Damen: Die Amateur-Nationalmannschaft, die Junioren/Innen-Nationalmannschaft, und die Boys/Girls-Nationalmannschaft. Gute Resultate auf nationaler Ebene resultierten in einer Aufnahme in einer dieser Nationalmannschaften und den darauf folgenden Aufgeboten zu internationalen

Anlässen. Diese Struktur war ein sehr loses Gefüge mit ständig wechselnden Captains und Coaches, meist im Jahresrhythmus, so dass keine Kontinuität entstehen konnte. Zudem war die koordinierte Arbeit auf regionaler Ebene so gut wie überhaupt nicht vorhanden. Die Resultate an internationalen Turnieren in dieser Zeit waren dementsprechend nicht sehr gut. Schweizer Spieler oder Schweizer Equipen klassierten sich bei internationalen Anlässen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, vornehmlich in der zweiten Ranglistenhälfte.

Seit der Amtsübernahme von Nationalcoach Graham Kaye hat sich die Nachwuchsförderung drastisch verbessert. Die Talenterfassung auf Clubebene und durch die Regionalkader ist heute effizienter, im Coaching-Bereich ist eine gewisse Kontinuität vorhanden durch teilzeitangestellte Coaches bereits in den Regionen, und die jungen Nachwuchsspieler in der Schweiz haben bereits früh die Möglichkeit, sich mit der internationalen Konkurrenz zu messen. Dies führte zu den hervorragenden Resultaten der letzten Jahre, mit dem 4. Rang der Herren Nationalmannschaft bei der letztjährigen Weltmeisterschaft in Puerto Rico als vorläufigem Höhepunkt.

Bei den Professionals verlief die Entwicklung interessanterweise in die an- dere Richtung. Während den mageren Jahren im Amateurlager verzeichnete das Schweizer Profigolf seine grössten Erfolge. Mitte der 90-er Jahre waren mit Paolo Quirici und André Bossert zwei Schweizer Fixstarter auf der European Tour, und weitere fünf oder sechs Spieler waren auf der Challenge Tour in der Lage, um den Sieg mitzuspielen. In diese Zeit fielen mit dem Sieg André Bosserts bei der Cannes Open 1995 und den Siegen von André Bossert, Paolo Quirici, Juan Ciola und Dimitri Bieri auf der Challenge Tour auch die grössten Erfolge im schweizerischen Profigolf.

Man darf behaupten, dass die Gründung der Swiss Golf Foundation 1993 die Basis war für die Erfolge in dieser Zeit. Mit Jan Blomqvist hatte man während mehreren Jahren einen erfahrenen und kompetenten Nationalcoach, der nur für die Playing Professionals zuständig war. Das Swiss Golf Team profitierte von der finanziellen Unterstützung der Credit Suisse, aber auch von anderen Sponsoren wie Subaru, Swissair und Audemars Piguet. Die Profis fanden in diesen Jahren aber auch sehr viel logistische Unterstützung, und gemeinsame Trainingslager halfen mit, einen gewissen Team Spirit zu kreieren. Nach dem Tod von Jan Blomqvist begann dieses gut funktionierende Gerüst langsam zu zerfallen. Auf dem Posten des Nationalcoaches fand man keine zufriedenstellende Lösung, und bald einmal war dieser Posten vakant. Das eigentliche Team zersplitterte in verschiedene Gruppen, einzelne Sponsoren verliessen die Swiss Golf Foundation, und schon bald einmal zerfiel dieses lose Gefüge des Swiss Golf Teams in einen Haufen Einzelkämpfer. Unter dem Schirm der Swiss Golf Foundation erhielten diese zwar weiterhin grosszügige finanzielle Mittel, ansonsten aber konnten sie auf keine der Strukturen zurückgreifen, von welchen das schweizerische Berufsgolf vorher so stark profitieren konnte. In dieser Situation befinden wir uns schon seit Beginn dieses Jahrtausends, und es ist deshalb nicht verwunderlich, dass es keinem schweizerischen Playing Pro seit 1999 gelungen ist, ein Turnier auf der European Tour oder der Challenge Tour zu gewinnen.

Schwieriger Schritt

Es gibt also eine offensichtliche Diskrepanz in den Strukturen der Bereiche Amateure und Professionals. Die Analyse der letzten 15 Jahre zeigt, dass die Resultate jeweils positiv waren, wenn die Strukturen der jeweiligen Abteilungen Kontinuität versprachen, und wenn auf den Posten der Coaches kompetente und erfahrene Fachkräfte am Werk waren. Bei den Playing Pros war dies vorher der Fall, bei den Amateuren hingegen erst in den letzten acht Jahren. Wer nun sagt, dass die Einstellung eines neuen Nationalcoaches für die Professionals und die Durchführung von ein paar gemeinsamen Trainingslagern genug wäre, um das helvetische Profigolf aus der Talsohle zu führen, der verkennt die wahren potenziellen Verbesserungsmöglichkeiten. Natürlich würde den heutigen Playing Pros solche logistische Unterstützung zugute kommen, aber für die Zukunft des schweizerischen Spitzengolf im Allgemeinen wäre vielmehr eine verbesserte Zusammenarbeit im Amateur- und im Profibereich vonnöten. Beide Seiten könnten von einer intensiven Zusammenarbeit profitieren, auch wenn heute vor allem die Berufsgolfer der Schweiz nicht die Resultate bringen, die man sich von ihnen erhofft. Die mangelhaften Strukturen sind nämlich nicht der Hauptgrund dieser anhaltenden Er- folglosigkeit bei den Playing Pros; das eigentliche Problem heute ist nämlich vielmehr, dass der Schritt vom Amateur zum Professional sehr schwierig zu vollziehen ist.

Der talentierte und ambitionierte Amateur profitierte während mehreren Jahren von den immer besser werdenden Strukturen innerhalb der ASG: der Turnierkalender des gesamten Jahres ist auf seine Bedürfnisse abgestimmt, die Organisation der einzelnen Turniere und Trainingslager im In- und Ausland wird erledigt, und die finanziellen Auslagen werden übernommen. Die Führungskräfte innerhalb der ASG fungieren als Manager der jungen Amateure in der Schweiz und übernehmen deren Karriereplanung, solange diese im Amateurlager bleiben.

Sollte sich ein Amateur jedoch für den Sprung zu den Professionals entscheiden, muss er plötzlich auf all das verzichten. Als Professional ist er auf sich allein gestellt, muss sich sein Jahr selber planen, muss die Organisation der Turniere selber übernehmen, und muss dies auch alles selber finanzieren. Das Jahresbudget reicht in den meisten Fällen nicht aus, um sich einen Manager leisten zu können, der die