SPURENSUCHE

Wie nachhaltiger Urlaub funktionieren kann

GIPFELGLÜCK HEIMATKUNST

Berge erklimmen für alle machbar

Malen zwischen Herkunft und Entschleunigung

SPURENSUCHE

Wie nachhaltiger Urlaub funktionieren kann

GIPFELGLÜCK HEIMATKUNST

Berge erklimmen für alle machbar

Malen zwischen Herkunft und Entschleunigung

Und mit einem Rucksack voller Erlebnisse wieder zurück

Mitarbeitende dieser Ausgabe

Mitarbeitende dieser Ausgabe

1 Ob nachhaltiger Tourismus tatsächlich möglich ist? Nicht nur eine Floskel bleiben muss? Zu Beginn ihrer Recherche zeigte sich Autorin Susanne Pitro durchaus skeptisch. 10 Gespräche, 28 vollgeschriebene Notizblätter und 1.740 Reportagewörter später sagt sie: „Es bewegt sich tatsächlich etwas. Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Menschen spürbar Lust haben, Dinge anders anzugehen, Bewusstsein für ökologische Zusammenhänge entwickeln und sich selbst mit ihren Ideen einbringen wollen.“

2 Stefanie Unterthiner ist diesem Magazin von der ersten Ausgabe an verbunden. Erst von Kundenseite aus, da entschied sie mit, dass es COR geben soll. Dann als

Leserin, nun ist sie Teil der Redaktion – als Projektmanagerin. Welcome back! Auf viele spannende, schöne, gemeinsame Ausgaben!

3 Micky Maus war stets mehr als „nur“ eine Comicfigur. Denn Micky Maus war stets dafür, dass am Ende das Gute gewinnen wird. Micky Maus als Graffiti an einem Ort, der einst für den Krieg geschaffen wurde. In Zeiten wie diesen. Ein hoffnungsfrohes Zeichen. Peace!

Cor. Il cuore. Das Herz. Das Herz der Finsternis, in dunkler Vergangenheit erschaffen, zeugt rund um Brixen und Klausen noch manches Mahnmal von schlimmen Zeiten. Herz des Lichts. Bunker, einst für den Krieg errichtet, werden heute für Schönes genutzt: für die Kunst, für den Genuss. Wir tauchen ein in das Früher, lassen uns faszinieren vom Heute. Wir genießen das Leben, im Wissen, dass wir auf unsere Welt aufpassen müssen. Aufeinander aufpassen müssen. Im Großen, im Kleinen. Mit Herz. Und Verstand. Mit Liebe.

Herzlich, Ihre Redaktion

Impressum

HERAUSGEBER

Brixen Tourismus Genossenschaft Tourismusgenossenschaft Gitschberg Jochtal Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders Tourismusgenossenschaft Natz-Schabs Tourismusverein Lüsen

KONTAKT info@cormagazine.com

REDAKTION Exlibris

exlibris.bz.it

PUBLISHING MANAGEMENT

Valeria Dejaco, Stefanie Unterthiner (Exlibris)

CHEFREDAKTION

Lenz Koppelstätter ART DIRECTION Philipp Putzer farbfabrik.it

AUTORINNEN UND AUTOREN

Lisa Maria Gasser, Bettina Gartner, Amy Kadison, Daniela Kahler, Lenz Koppelstätter, Debora Longariva, Judith Niederwanger und Alexander Pichler (Roter Rucksack), Susanne Pitro, Stefanie Unterthiner

FOTOS Coverfoto: Caroline Renzler; Brandnamic (14, 17, 62-63), Edition Raetia (43), Manuel Ferrigato (12), Alex Filz (5, 16, 62-63, 79, 81), Gemeinde Vahrn/Stefan Plank (34-35), Getty Images/Roger Viollet (55), Gitschberg Jochtal (17, 41), Hofburg/Dejaco (81), Julia Hofer (35), Meike Hollnaicher & Thomas Schäfer/Farmfluencers of South Tyrol (20-21), Armin Huber (3), Amy Kadison (67), Tobias Kaser (40-41), Katholisches Sonntagsblatt/Martina Rainer (16), Kellerei Moling (65), KONI Studios (5, 36-37, 76), Manuel Kottersteger (15), Erich Larcher (76), Augustin Lechner (80-81), Michael Messner (79), Alex Moling (8, 32-33), Thomas Monsorno (6), Hannes Niederkofler (18-19, 39, 64-65, 77, 80), Manni Nössing (64), Michael Pezzei (5, 22-30, 79), Benjamin Pfitscher (15, 78), Caroline Renzler (3, 45-48, 50-51, 52-61), Thomas Rötting (14, 35, 79), Roter Rucksack/Judith Niederwanger & Alexander Pichler (82), Rotwild (15), Andre Schönherr (16), Angelika Schwarz (10), Shutterstock (42, 77), Stadtarchiv Brixen/Bestand Archiv Goldenes Kreuz Brixen (69-74), Carmen Stieler (43), Laurenz Stockner (77), Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde (43), Tiefrastenhütte (15), Touriseum (71, 74), Unsplash/Anna (21), Marika Unterladstätter (38-39), Vintlerhof (21), Harald Wisthaler (37, 76), Oskar Zingerle (15)

ILLUSTRATIONEN

Laura Neuhäuser (4, 66)

ÜBERSETZUNGEN UND LEKTORAT

Exlibris (Helene Dorner, Sarah Franzosini, Alison Healey, Debora Longariva, Milena Macaluso, Charlotte Marston, Federica Romanini, Stefanie Unterthiner, The Word Artists)

DRUCK Lanarepro, Lana

Mit freundlicher Unterstützung von:

6 So weit, so nah Das Glück der Vielfalt

14 Neu und gut Wissenswertes aus der Umgebung

18 Schwung und Schlag Ein Museumsstück im Fokus

20 Drei Fragen an … Miriam Zenorini, die den ersten Biosozialhof Südtirols leitet

22 Nachhaltig, aber richtig! Auf touristisch-ökologischer Spurensuche

32 Radelnd zum Genuss Die Evolution des Radfahrens

34 Wunderbar wanderbar Vier Gipfel und ihre Besonderheiten

42 Was unser Körper braucht Tipps zum achtsamen Kräutersammeln

44 Tief verankert und verwurzelt Künstlerin Marlies Baumgartner im Interview

52 Licht ins Dunkel Drei Bunker füllen sich mit neuem Leben

62 Die Fane Alm Rückzugsort, Käsehochburg und Filmkulisse

64 Der Selbermacher Zu Besuch bei Manni Nössing

66 Südtirol für Anfänger Folge 7: Die Anmut des Imkerns

67 Südtirol-Lexikon, das Dialekt verständlich gemacht

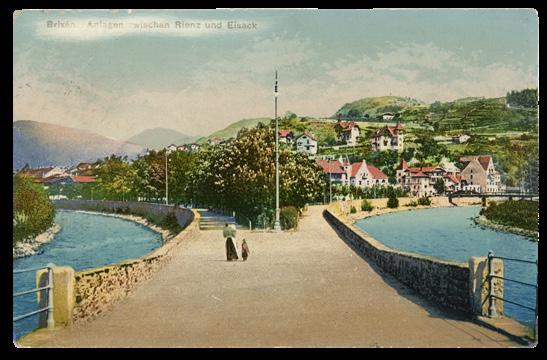

68 Mit Gruß und Kuss Urlaubseindrücke aus fernen Tagen

76 Schön und gut Produkte aus der Umgebung

78 Lieblingsorte Stille finden im Winter

82 Pyramiden im Wald Die Geschichte hinter dem Lieblingsfoto

Welch ein Ausblick auf den Peitlerkofel – vom Fenster der Kreuzwiesen Alm aus, die auf dem DoloramaWeitwanderweg durch die Dolomiten zur Einkehr einlädt. Hier reift auf 1.924 Meter über dem Meer würzig-herzhafter Käse, von dem man gar nicht genug bekommen kann.

Imposante Blicke auf Berge und Wälder. Städte, wie fürs Radfahren gemacht. Genuss, ganz traditionell. Schönheit, die staunen lässt. Es ist die Vielfalt, die uns Glück beschert.

Welche Zukunft! Es muss nicht immer das Auto sein. Mit dem Rad zum Bahnhof und weiter mit dem Zug. Wie hier in Brixen ist ganz Südtirol im Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit, was den Tourismus und damit auch die Fortbewegung anbelangt. Gut so!

Welche Pracht! Die Stiftskirche im Kloster

Neustift vereint in sich mehrere Stile: Romanik, Spätgotik, süddeutschen Spätbarock. Ein lichtdurchfluteter und farbenfroher Sakralraum voller Engelsdarstellungen –einfach himmlisch.

Welch ein Genuss! Das Törggelen hat Tradition in Südtirol. Ganz besonders im Eisacktal, wo es seinen Ursprung hat. Wie hier, oberhalb von Klausen. Bei Bauernkost, jungem Wein und Apfelsaft und – natürlich! – gebratenen Kastanien kommen Alt und Jung und Einheimischer und Gast zusammen.

Wissenswertes aus der Umgebung

LIGHT & MUSIC MEETS FATHER OF DISCO: Die Light & Music Show feiert 2025 ihre 10. Ausgabe. Auch diesmal werden spektakuläre immersive Bildinstallationen über die Mauern im Innenhof der Hofburg Brixen tanzen. Die Show ist neu – und dem Anlass entsprechend noch magischer. Die Musik dazu komponiert Giorgio Moroder, preisgekrönter Produzent und Komponist und gebürtiger Südtiroler. Im Zeichen der Solidarität geht die Veranstaltung zum Jubiläumsjahr eine Partnerschaft mit UNICEF Italien ein, ein Teil des Ticketpreises wird gespendet.

Wo? Hofburg Brixen

Wann? 21.11.2025–6.1.2026

Wussten Sie, dass … in Verdings das Birmehl als einheimisches Superfood gedeiht?

REICH AN BALLASTSTOFFEN UND ZINK, sehr kalorienarm und eine 4,5-mal höhere Süßkraft als Zucker! Birmehl ist eine ideale Alternative für alle, die auf eine nährstoffreiche Ernährung setzen. Einst der erschwingliche Ersatz zu teurem Zucker, hat sich Birmehl inzwischen zu einem seltenen Schatz entwickelt. Die Herstellung ist nach wie vor sehr aufwendig: Die Ferchbirnen – eine alte, heimische Sorte – werden zuerst in mehreren Vorgängen schonend getrocknet und anschließend zu Mehl gemahlen. Das Dorf Verdings, das für seine hohe Dichte an Birnenbäumen bekannt ist, lässt diese Tradition wieder aufleben. Im Buch „Inser Verdinner Birmehl. Altbewährtes wiederentdeckt“ (erhältlich in der Bar Gosser in Verdings) wird dieses lokale Superfood näher vorgestellt, begleitet von faszinierenden Hintergrundgeschichten zur Herkunft. Für alle, die selbst kreativ werden möchten, enthält das Buch zahlreiche Rezepte – von klassischen Birmehl-Schlutzkrapfen über ein raffiniertes Birmehl-Chutney bis hin zu einem süßen Topfen-Birmehl-Dessert.

Montag:

BIKE & YOGA

Tief einatmen – und die Aussicht genießen! Yoga am Astjoch auf 2.194 Metern schenkt innere Ruhe und erdet: Keine Ablenkung, nur das Rauschen des Windes und der Ausblick auf die umliegenden Berge. Hinauf geht es mit dem E-Bike über das Hochplateau der Rodenecker-Lüsner Alm.

Dienstag:

DIE WELT DER BIENEN

Was ist der Schwänzeltanz? Und wie wird der Honig aus der Wabe geschleudert? An einem Vormittag schauen die Teilnehmenden einem Imker über die Schulter und erfahren, warum Bienen für unser Ökosystem unverzichtbar sind. Abgerundet wird das Erlebnis mit einer Honigverkostung.

Mittwoch:

WÄHREND ALLES NOCH SCHLÄFT

Schritt für Schritt durch Wald und Wiesen wandern und dabei die Ruhe am Morgen genießen. Die Morgenwanderung führt zur Tiefrastenhütte in Terenten auf 2.312 Metern. Oben angekommen, gibt es ein Bergfrühstück mit Blick auf die umliegenden Berggipfel.

Eine Frühlingswoche mit Aktivitäten zum Auftanken und Aufblühen

Donnerstag:

DIE SINNE BELEBEN

Das weiche Moos unter den Füßen spüren, dem Gezwitscher der Vögel lauschen, den Duft der Kiefern einatmen. Beim Waldbaden in Obervintl stehen das Innehalten und eine bewusste Atmung im Mittelpunkt. Die Energie des Wasserfalls sorgt abschließend für eine belebende Frische.

Freitag:

IM BLÜTENMEER

Zartrosa leuchten die Apfelblüten, ein leicht süßer Duft liegt in der Luft. Bei einer geführten Wanderung durch die Anlagen in Natz-Schabs kann man den Knospen beim Sprießen zuschauen und gleichzeitig Wissenswertes über den Apfelanbau erfahren.

Mehr Frühlingserlebnisse bei der Südtiroler Almblüte. gitschberg-jochtal.com natz-schabs.info

FÜR DIGITALE NOMADINNEN UND NOMADEN und alle, die es werden wollen: „Workation“ kombiniert „work“ und „vacation“ – der Arbeitsplatz wird an einen Urlaubsort verlegt. Und zwar für mehrere Wochen oder gleich mehrere Monate. Die Vorteile? Motivation und Inspiration aus der Umgebung ziehen. Zur Homebase wird ein Hotel, das sich auf das Workation-Erlebnis spezialisiert, längere Aufenthalte akzeptiert „und das passende Ambiente für einen produktiven Aufenthalt bietet“, sagt Johanna Huber vom Hotel Pachers in Neustift, das im Gemeinschaftsbereich Arbeitsnischen mit Steckdosen und guten Lichtverhältnissen eingerichtet hat. Nach getaner Arbeit: Kultur, Radtour oder ein Aperitivo im neuen Stammcafé.

Wo noch? Im Hotel Seehof in Natz-Schabs stehen Bibliothek und Sitzungsräume für die Stunden am Laptop zur Verfügung, und das Arthotel Lasserhaus in Brixen ermöglicht mit einem Residency-Projekt Kunstschaffenden inspirierende Aufenthalte.

Wenn es an der Tür klingelt, öffnet er. „Ich bin nicht als Einsiedler bestellt, sondern als Pilgerseelsorger“, sagt PATER KOSMAS THIELMANN aus dem Stift Heiligenkreuz bei Wien, der seit dem 1. September 2024 allein auf Säben wohnt. Als Seelsorger steht er für Gespräche bereit, nimmt die Beichte ab und hält täglich einen Gottesdienst in der Klosterkirche. Drei Jahre nach dem Auszug der Benediktinerinnen kehrt wieder Leben in das über 300 Jahre alte Kloster oberhalb von Klausen ein. Die Innenräume bleiben wie in den Jahrhunderten zuvor, in denen die Schwestern hier in strenger Klausur lebten, für die Öffentlichkeit verschlossen. Gäste sind bei Pater Kosmas aber gern gesehen. Allerdings nicht im Winter, da das Heizen der alten Gemäuer unmöglich ist. Wer den Aufstieg zum Kraftort Säben wagt, müsse Bewegung lieben, sagt der Geistliche, der selbst ehemaliger Marathonläufer ist. Zweimal am Tag geht er in die Stadt, um sich auszutauschen. Seinen kleinen Geländewagen nutzt er selten. Er darf bis zur Klosterpforte fahren, für alle anderen sind die letzten Meter nur zu Fuß zu bezwingen. „Paketdienst und Pizza-Lieferservice schaffen es leider nicht bis ganz nach oben“, erzählt Pater Kosmas. klostersaeben.it

„MAMA, SIND WIR SCHON DA?“ Wandern mit Kindern kann zur Geduldsprobe werden – muss aber nicht! Am Sonnenpark am Gitschberg die Riesenrutsche nach unten sausen, Elfe Lili durch den dichten Wald in Vintl begleiten und gemeinsam Tierspuren lesen oder beim Kneippen im Altfasstal die Zehen ins eiskalte Bergwasser tauchen – mit dem neuen adventure book von Gitschberg Jochtal gehen Klein und Groß auf Medaillenjagd und sammeln fleißig Prägungen an zehn Stationen. Alle Routen sind kindgerecht, und der nächste Spielplatz in der Nähe ist stets eingezeichnet. Neben jeder Menge Spaß vermittelt das Booklet auch wertvolle Tipps zum respektvollen Umgang mit der Natur: Wie verhalte ich mich gegenüber Wildtieren? Welche Pflanzen oder Pilze darf ich pflücken? Nicht fehlen dürfen spannende Rätsel und ganz viel Platz zum Ausmalen.

Nachhaltigkeit

Wanderer und Bikerinnen, Weide- und Waldtiere – und drumherum die Natur: Ein Tag am Berg lebt von Begegnungen. Fünf Tipps für ein achtsames Miteinander.

Eine Spur leiser. Rehe und andere Waldtiere reagieren sehr sensibel auf laute Geräusche oder Rufe. Deshalb pssst! Verhalten wir uns einfach einmal etwas ruhiger. Und: Bleiben wir auf den markierten Wegen.

Keine Mülldeponie. Auf dem Berg gilt die einfache Regel: Was ich mitbringe, nehme ich auch wieder mit nach Hause – und entsorge es dort richtig. So bleibt die Natur sauber und geschützt für kommende Wandersleute – und kommende Generationen.

Bewundern auf Distanz. Auch wenn sie niedlich ausschauen – Weidetiere möchten nicht gestreichelt werden. Besonders bei Mutterkühen ist Vorsicht geboten, da sie ihre Jungtiere beschützen.

Bitte lächeln. Ein freundlicher Gruß, kurz zur Seite gehen und Platz machen: Es sind die kleinen Gesten, die uns nicht viel kosten und gleichzeitig Begegnungen mit anderen zu schönen Erinnerungen machen.

Entschleunigen. Möglichst schnell von A nach B kommen? Nicht am Berg! Nehmen Sie sich bewusst Zeit, um die Natur zu beobachten und den Moment zu genießen. Denn nur so finden Sie Ruhe.

Auf dem Milchsteig zur Fane Alm wandern, die Aussicht auf der Plattform Steinermandl genießen oder die menschliche Sonnenuhr am Gitschberg entdecken: Mit dem adventure book wird Wandern mit der Familie gleich viel spannender.

Datierung: ca. 1850 – 1920

Größe: 95 × 60 cm; ca. 120 kg Material: massives Eisen

EIN MUSEUMSSTÜCK IM FOKUS

Klar und kraftvoll hallt es durch die Schmiede, als der Hammer auf das Eisen am Amboss trifft. Es folgt ein zweites Krachen, ein drittes, ein gleichmäßiger Rhythmus entsteht. Im Hintergrund ist der Blasebalg zu hören, der Luft ins Kohlenfeuer bläst. Konzentriert schaut der Schmied auf das rot glühende Eisen, das er mit einer Zange auf dem Amboss festhält. Jeder Schlag hat seinen Zweck – formt das Rohmaterial mehr zu dem, was es werden soll: ein Hufeisen.

Draußen ist es eisig kalt, den Kaserbach zieren Eiszapfen. Doch in der alten Schmiede in Lüsen herrscht reges Treiben. Die Arbeit häuft sich, wenn die Bauern tagsüber ihre Pferde zum Beschlagen bringen. Im Winter müssen die Hufeisen alle zwei bis drei Tage gespitzt werden, damit die Tiere auf den vereisten Wegen sicheren Halt finden. Eine Arbeit, die dem Schmied Vorsicht und Feingefühl abverlangt. Anschließend sitzt er oft noch bis spät in die Nacht über Musleisen und Zapinen, die für die Feldarbeit im Sommer gespitzt und geflickt werden müssen.

Viele Jahrzehnte lang war dies der Alltag, der sich in der alten Schmiede in Lüsen abspielte. Etwas abseits vom Dorfkern erbaut, verdankt sie ihre Entstehung der Kraft des Wassers. Der Kaserbach trieb die gewichtigen Maschinen an, darunter zwei große Schwanzhämmer und den Blasebalg. Die notwendige Holzkohle wurde in der benachbarten Köhlerei aus Fichtenund Laubholz hergestellt.

Heute sind die Hammerschläge verstummt, der Wandel der Zeit hat den Beruf des Schmieds überholt. Reihenweise Zangen, Schlüssel, Haken und Gewindeschneider erinnern an die Arbeit, die hier einst verrichtet wurde, fein säuberlich angeordnet auf der originalen Werkbank. Einzig ihre Farbe verrät, dass sie aus vergangenen Tagen stammen: Sie sind kohlrabenschwarz.

Alte Schmiede in Lüsen:

+ Bereits 1253 taucht das Schmiedhaus in Lüsen erstmals in Aufzeichnungen auf. In der Huf- und Wagenschmiede wurde fast 750 Jahre lang gehämmert und gewerkelt: Generationen von Schmieden beschlugen Pferde, stellten Metallwerkzeuge für die Holzarbeit her und reparierten sie, ebenso wie Räder für Fuhrwerke oder Pflüge. Alois Ragginer war der letzte Lüsner Schmied, der die Schließung im Jahr 2000 miterlebte. 2024 wurde die Schmiede als Museum wieder eröffnet und soll nun Einblick in ein fast vergessenes Handwerk geben. Zu Fuß ist sie am Kaserbach über den Lüsner Kulturwanderweg erreichbar.

Text — STEFANIE UNTERTHINER Fotos — HANNES NIEDERKOFLER

Miriam Zenorini, 39, die in Brixen den Vintlerhof, den ersten Biosozialhof in Südtirol, leitet

Am Vintlerhof trifft Landwirtschaft auf Sozialarbeit. Wie zeigt sich dieser soziale Aspekt? Im Rahmen von Arbeitsintegrationsprojekten begleiten wir bis zu 16 Personen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten auf ihrem Weg zurück in die Arbeitswelt – sei es nach einer Suchtproblematik, psychischen Problemen oder Jugendliche mit Schwierigkeiten im Schulsystem. Manche bleiben nur ein paar Monate, andere mehrere Jahre. Nachmittags bieten wir Tiertherapie für Kinder an und arbeiten mit unseren Eseln, Schafen oder Hasen. Zudem gibt es noch den Waldkindergarten und die Hof-Kita, wo die Kinder ihren Alltag möglichst naturnah verbringen.

Sie achten darauf, so ökologisch wie möglich zu arbeiten. Wie funktioniert das? Auf unserem Gemüseacker verzichten wir seit zwei Jahren komplett auf den Traktor und bearbeiten stattdessen den Boden von Hand – in Zukunft hoffentlich mit Pferden. Außerdem tauschen wir unsere Produkte mit benachbarten Höfen, zum Beispiel Schaffleisch gegen Rindfleisch. Am Hof verarbeiten wir fast ausschließlich eigene Erzeugnisse. In Zukunft möchten wir deshalb Zuckerrüben anbauen, um der Selbstversorgung noch näher zu kommen.

Die Arbeit im Gemüseacker, der Hofladen, die Tiertherapie – ihr Alltag scheint sehr intensiv. Wo tanken Sie wieder Kraft? Ich war schon immer ein Vereinsmensch und engagiere mich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen. Zudem liebe ich Brettspiele – deshalb gibt es am Vintlerhof rund 600 Spiele! Und wenn ich wirklich entschleunigen möchte, gehe ich mit unserer Eselin Jana spazieren. Mit ihr kann selbst ein kurzer Weg eine Stunde dauern – die perfekte Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen.

Interview — STEFANIE UNTERTHINER

Fotos — MEIKE HOLLNAICHER & THOMAS SCHÄFER / FARMFLUENCERS OF SOUTH TYROL

+ Schon als Mädchen wusste Miriam Zenorini, dass sie Bäuerin werden will. Doch: ohne Hof keine Bäuerin. So entschied sie sich zunächst für ein Studium der Sozialen Arbeit und Sozialpädagogik. Es folgten zwei Jahre in Indien, wo sie in einer Milchgenossenschaft Frauen beim Lesen- und Schreibenlernen begleitete. Diese Erfahrung führte sie zurück in der Heimat dazu, sich mit sozialer Landwirtschaft auseinanderzusetzen. 2016 überzeugte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Mirco Postinghel bei der Ausschreibung zur Führung des Vintlerhofs mit ihrer Idee vom ersten Biosozialhof in Südtirol. Sechs Jahre später erhielt Zenorini für ihr Engagement einen Förderpreis für Pionierinnen in der nachhaltigen Landwirtschaft.

vintlerhof.it

Mutige Bäuerinnen und Bauern, die für Nachhaltigkeit brennen und ihren Weg gehen: Das Projekt Farmfluencers of South Tyrol erzählt ihre Geschichten.

Hand aufs Herz: Urlaub im Einklang mit Natur und Umwelt – kann das wirklich funktionieren? Ja, wenn Politik, Wirtschaft und Bevölkerung Kreisläufe schaffen. Und Gäste und Gastgeber es wirklich wollen. Eine touristisch-ökologische Spurensuche

Interview — SUSANNE

Fotos — MICHAEL

Biologische Landwirtschaft, kleine Kreisläufe, Direktvermarktung vom Bauern: In vielen Ecken Südtirols ist der Wandel hin zur im Großen gelebten Nachhaltigkeit in vollem Gange.

EEs ist einer jener goldenen Oktobertage, an denen die Welt in ihre wärmsten Töne getaucht ist. Am Marxenhof, am Stadtrand von Brixen, ist Jungbauer Matthias Klammer mit der Ernte beschäftigt. Obwohl der Sommer längst vorbei ist, wirkt das Gemüsefeld in seinen unterschiedlichen Grün- und Gelbschattierungen geradezu üppig. Mit einer breiten Grabegabel lockert der 27-Jährige den Boden, um gelbe und lila Karotten aus der Erde zu holen. Dann geht es weiter zu Blumenkohlköpfen, Grünkohl und Wirsing. Hinter dem Zaun öffnet sich die Klappe eines Hühnerhauses, die Hühner stürmen heraus und ziehen in Richtung Hofstätte.

rungen. Während manche noch auf E-Bikes und kleinere Maßnahmen setzen, zeigt sich andernorts, wie nachhaltiger Genuss auch im Großen gelebt werden kann. Biologische Landwirtschaft, kleine Kreisläufe, Direktvermarktung vom Bauern zum Kunden: In vielen Ecken ist der Wandel in vollem Gange. Nicht zuletzt der Generationswechsel führt dazu, dass Innovation und Entwicklung in immer mehr Betrieben Hand in Hand mit sozialer und ökologischer Verträglichkeit gehen.

Der biodynamische Marxenhof ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig. Verkauft wird im Hofladen sowie an zwei Lebensmittelläden und die lokale Gastronomie.

Idyllisches Landleben – auf diesem biodynamischen Hof, der bis vor wenigen Jahren ein klassischer Südtiroler Apfelanbaubetrieb war. Matthias Klammers Eltern betrieben ihn im Nebenerwerb, bereits seit 1999 im biozertifizierten Anbau. Als der studierte Agrarwissenschaftler nach dem Tod seines Vaters entschied, das elterliche Erbe gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin anzutreten, waren sich beide einig: Wir wollen vom Hof leben können und brauchen Abwechslung und Vielfalt. „Wir suchten ein Modell, das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig ist“, erzählt Klammer. Die Lösung? Für ein Grundeinkommen sorgen die vier Ferienwohnungen des Hofs, der Rest wird über Direktvermarktung erwirtschaftet. Dafür mussten rund die Hälfte der Apfelbäume biodynamisch angebautem Gemüse und Kartoffeln Platz machen. Verkauft wird im eigenen Hofladen sowie an zwei Lebensmittelläden und die lokale Gastronomie.

Nachhaltigkeit? Ist für viele Tourismusbetriebe in Südtirol und darüber hinaus ein Balanceakt zwischen hohen Ansprüchen und alltäglichen Herausforde-

NACHHALTIGKEIT! Beispielhaft konsequent wird dieser Begriff auch bei einem der treuesten Abnehmer des Marxenhofes gelebt. Gerade einmal zwei Kilometer von Klammers Gemüsegarten entfernt liegt das Brixner Restaurant Fink. Ein traditionsreiches Gasthaus in historischen Mauern, das die vierte Generation auf neue und nachhaltige Beine gestellt hat. Mit einer achtsamen Generalsanierung der alten Bausubstanz mit ökologisch produzierten und lokalen Materialien, der Erweiterung des Gasthausbetriebs um neun Suiten samt schlichtem Spa-Bereich sowie einer neuen Küchenphilosophie. „Wir haben vier Kinder und machen uns natürlich Gedanken über ihre Zukunft und jene unserer Welt“, sagt Chefin Petra Hinteregger. Die Konsequenz? Nur wenige Jahre nach der Übernahme trägt der Traditionsbetrieb das Silber-Abzeichen von EarthCheck, einer der weltweit führenden Zertifizierungsgesellschaften für nachhaltigen Tourismus. Das Ergebnis einer konsequenten Überprüfung aller betrieblichen Entscheidungen auf ihre ökologische und soziale Verträglichkeit – vom Wareneinkauf über das Energiekonzept bis hin zu einem zweiten wöchentlichen Ruhetag des Restaurants als Benefit für das eigene Personal.

Wenn Matthias Klammer mit noch erdigen Händen sein frisches Gemüse in die Restaurantküche trägt, ist die Küchenmannschaft nicht immer genauso glücklich darüber wie Chef Florian Fink. Kleine Kartoffeln, Karotten in unterschiedlichsten Größen, zu viele rote Rüben. „Ich muss mir von meinen Leuten immer wieder sagen lassen, dass wir nicht die effizienteste Küche sind“, sagt der 41-Jährige und schmunzelt, während er Blumenkohlröschen in einer Pfanne anröstet. In vielen Restaurantküchen werden heute selbst die Zwiebeln geröstet angeliefert. In dieser Küche wird dagegen alles selbst geschält, geschnippelt und auf vielerlei Arten verarbeitet. Übermengen werden eingekocht oder eingelegt, Küchenabfälle →

„Wir haben vier Kinder und machen uns Gedanken über ihre Zukunft und unsere Welt.“

Petra Hinteregger vom Restaurant

Fink

Standardware hat hier einen schweren Stand. Alles beruht auf vorwiegend pflanzenbasierter Küche, mit saisonalen Gemüsen von Klöstern und Biobauern aus der Umgebung.

auf das Minimum reduziert. Die Schalen der bunten Karotten vom Marxenhof werden frittiert, das Karottengrün wird zu Pesto weiterverarbeitet. Gezielt spielt Fink mit Farben und Formen. Standardware hat hier einen schweren Stand. „Je mehr Diversität, desto besser“, sagt der Küchenchef, während er die zweifarbigen Blumenkohlröschen liebevoll auf einem Teller mit Kartoffelgnocchi drapiert. Verfeinert wird eines der heutigen Mittagsgerichte mit einer Fichtenbutter, die der Hausherr im Frühjahr aus den frischen Sprossen in den Wäldern um Brixen zubereitet.

Klosterküche nennt sich das Konzept, mit dem die Juniorchefs dem Gasthaus in den Brixner Lauben eine neue Philosophie verliehen haben. Statt klassischer Südtiroler Hausmannskost gibt es eine vorwiegend pflanzenbasierte Küche, mit saisonalem Gemüse von Klöstern und Biobauern der Umgebung. Die Grundlagen dafür gab Fink bereits seine Mutter Antonia mit, die vor ihm die Küche führte. Besondere Inspiration fand er bei der mittelalterlichen Universalgelehrten Hildegard von Bingen, der die Gäste des Lokals nicht zuletzt einen Kräutersud vor den Mahlzeiten zu verdanken haben. Dass Speisen wie Übernachtung im rundum erneuerten Gasthaus ihren Preis haben, versteht sich. Denn: Nachhaltigkeit gibt

„Je mehr Diversität, desto besser.“ Küchenchef Florian Fink

es nicht zum Schleuderpreis. Weder beim Einkauf bei rund 40 lokalen Zulieferern des Betriebs noch auf der Restaurantkarte. Dass so manche Einheimischen ihr gutes altes Gasthaus deswegen heute meiden, ist ein schmerzlicher Nebeneffekt. „Man kann dagegen rebellieren oder nicht, doch ehrliche Nachhaltigkeit ist in unserem aktuellen System noch ein Luxusgut“, sagt Hinteregger. Um dem eigenen Betrieb eine Zukunft zu geben und voll und ganz hinter dem eigenen Produkt zu stehen, sieht das Unternehmerehepaar jedoch nur diesen Weg. Und die volle Gaststube zeigt, dass ihn immer mehr Gäste suchen und schätzen. →

„Es braucht viele kleine Schritte und Aufklärung, um die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen.“

Gemeindereferentin

Brigitte Vallazza

Von klimaneutralen Drucksorten bis zu einem durchdachten Abfallmanagement, von Energieeffizienz bis zur Ermöglichung einer umweltfreundlichen Anreise: All das wird bei immer mehr Events in Südtirol mitgedacht und -plant.

WAS IST EINE NACHHALTIGE DESTINATION , wie wird Nachhaltigkeit echt und lebendig? Ohne Zweifel braucht es dafür Anreize, einen Rahmen wie die Nachhaltigkeitsstrategie der Landesregierung oder Projekte wie das Nachhaltigkeitslabel Südtirol. Am wichtigsten sind aber viele einzelne Menschen, die in ihrem jeweiligen Wirkungsbereich beginnen, neu zu denken, alternative Wege einzuschlagen, Ressourcen so zu nutzen, dass Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft langfristig im Einklang stehen. So wie die beiden Frauen, die sich vor einer gewaltigen Apfelkrone auf dem Dorfplatz von Natz miteinander über genau diese Herausforderungen unterhalten: Gemeindereferentin Brigitte Vallazza und die Geschäftsführerin der örtlichen Tourismusorganisation Karin Suen. Politikerin Vallazza ist die treibende Kraft hinter dem Projekt, die 3.400-Seelen-Gemeinde Natz-Schabs zur KlimaGemeinde zu machen. Suen hat jahrelange Erfahrung bei der Organisation von Green Events. Bei den vielen Festen, die auf dem Hochplateau an der Grenze zwischen Eisacktal und Pustertal gefeiert werden, können auch mehrere Hundert Gäste von Porzellantellern essen und aus Gläsern trinken. Gereinigt wird das Geschirr in eigens angekauften Gastro-Geschirrspülern. Doch für das Siegel, das die Landesverwaltung ausstellt, reicht es nicht, Wegwerfgeschirr zu vermeiden. Von klimaneutralen Drucksorten bis zu einem durchdachten Abfallmanagement, von Energieeffizienz bis zur Ermöglichung einer umweltfreundlichen Anreise: All das wird bei immer mehr Events im Urlaubsland Südtirol mitgeplant und -gedacht. Wer einmal beginnt, aus der Nachhaltigkeitsperspektive auf die Welt zu sehen, findet ohnehin ständig neues Verbesserungspotenzial, sind sich die beiden Entscheidungsträgerinnen einig. Gemeindereferentin Vallazza und ihr Ausschuss haben in den vergangenen drei Jahren eine Fotovoltaik-Offensive gestartet: Auf zwei Gemeindegebäuden wird Strom bereits mit Sonnenkraft erzeugt; sieben weitere sind geplant, darunter der neue Kindergarten in Schabs. Auch die neu eröffnete Kindertagesstätte ist als Klimahaus zertifiziert. In der KlimaGemeinde wird auch in vielen anderen Bereichen für einen sorgsamen Umgang mit Ressourcen sensibilisiert: von der Mülltrennung über Flohmärkte bis zu einer Karte mit allen Trinkwasserbrunnen des Dorfes, um Plastikflaschen zu reduzieren. „Es braucht viele kleine Schritte und viel Aufklärung, um die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen“, sagt die 50-Jährige. „Von oben herab etwas vorzuschreiben, bringt nichts, das wird nicht akzeptiert.“ Ein besonderer Erfolg ist die Aktion „Bike to Work“, bei der die Gemeinde der Bevölkerung 40 E-Bikes zu einem Unkostenbeitrag zur Verfügung

stellt. Ein starker Anreiz, das Auto zu Hause stehen zu lassen und den neuen Radweg über Neustift zu nutzen, um den Arbeitsplatz im sechs Kilometer entfernten Brixen zu erreichen.

NACHHALTIGE MOBILITÄT – gerade in einer alpinen Region ein Kernthema aller Nachhaltigkeitsbestrebungen. Dabei gilt es, die lokale Bevölkerung genauso wie die Gäste, die das Land alljährlich bereisen, für einen Umstieg von Auto auf Zug, Bus oder Rad zu begeistern. Dabei leistet Südtirols Gästekarte gute Dienste. Joachim Dejaco, Generaldirektor beim Nahverkehrsdienstleister Südtiroler Transportstrukturen AG, spricht von einem deutlich spürbaren Anstieg der Nutzung von Bussen und Zügen infolge der landesweiten Einführung des Modells: In ganz Südtirol werden jährlich 20 Millionen Euro erwirtschaftet und in die Mobilität investiert. Gäste können ohne Mehrkosten Bus und Bahn nutzen. Motiviert werden sie dazu auch von den Hoteliers selbst, die viel in die Gästekarten investieren. Ein positiver Kreislauf, der auch das Angebot öffentlicher Verkehrsmittel für Einheimische verbessere, so Dejaco. „Denn aufgrund der steigenden Nachfrage potenzieren wir das Angebot auf vielen Strecken laufend.“

DENNOCH BLEIBT der Durchzugsverkehr in vielen Gemeinden eine Belastung. Stirnrunzelnd blickt Mariano Paris auf die PKW, die sich durch die engen Straßen von Feldthurns zwängen: „Unser Dorf braucht endlich Verkehrslösungen, und wir sind aktiv dabei, uns mit Vorschlägen zur Mobilität beim neuen Gemeindeentwicklungsplan einzubringen.“ Wir, das ist der Klimakreis Feldthurns, sieben engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich 2021 bei einer Vorstellung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in der Dorfbibliothek kennenlernten und gemeinsam beschlossen, in ihrer Gemeinde zu ihrer Umsetzung beitragen zu wollen. →

Viele einzelne Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in der gesamten Provinz nicht zuletzt in Klimakreisen dafür, positive Veränderungen in ihrem Umfeld anzustoßen.

Es sind nicht nur Landwirte, Betriebe, die Politik und Institutionen, die zu einer nachhaltigen Destination beitragen. Auch viele einzelnen Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in der gesamten Provinz nicht zuletzt in Klimakreisen dafür, positive Veränderungen in ihrem Umfeld anzustoßen. „Mir ist das Klima schon immer am Herzen gelegen, und ich bin enttäuscht, dass von oben einfach immer noch viel zu wenig passiert“, sagt Bibliotheksleiterin Waltraud Marcher Kerschbaumer. Auch sie war von Anfang an beim Klimakreis dabei. Einmal im Monat trifft sich die Gruppe. Der kontinuierliche Austausch hat bereits zahlreiche Früchte getragen: vom Bepflanzen des Dorfplatzes mit heimischen Bäumen und Sträuchern bis zum Angebot einer Permakultur-Beratung für Privatgärten, von einer Artikelserie zum Thema im Dorfblatt zur gemeinsamen Müllsammelaktion. Vom bisher größten Erfolg des Klimakreises zeugt ein Plakat neben dem Eingang des örtlichen Tourismusvereins. Kastanien, Kürbisse, Sellerie, Salate – alles, was in Feldthurns zu dieser Zeit des Jahres auf den Höfen von acht lokalen Bauern wächst, kann hier und in der WhatsApp-Gruppe der Plattform „Frisch, Lokal, Gesund“ inseriert werden.

Selbst wenn es anfangs einige Überzeugungsarbeit der Klimakreis-Mitglieder brauchte – heute sind viele Feldthurnerinnen und Feldthurner glücklich, frisches Bio-Gemüse vor der eigenen Haustür holen

zu können, statt mit dem Auto in einen Supermarkt zu fahren. Gerade weil die Produkte selbst bei den Bauern abgeholt werden, steigt die Wertschätzung für die lokale Lebensmittelproduktion. Selbst bei Kindern, die auch mal bei der Ernte mitmachen dürfen, samt gemeinsamem Kochen danach. „Bürgerinnen und Bürger sind die kleinste Einheit“, sagt Paris. „Wenn immer mehr von ihnen dazu beitragen, unsere Welt nachhaltiger zu machen, sind wir auf dem richtigen Weg.“

Eine Aussage, die genauso gut auf alle anderen Player einer touristischen Destination zutrifft: von Tourismusbetrieben und -vereinen bis zu Landwirten, von Politik und Verwaltung bis zum Gast selbst. Echte Nachhaltigkeit kann entstehen, wenn viele Menschen gute Entscheidungen treffen, sich voneinander inspirieren lassen, gemeinsam Veränderungen wagen.

Am Nachhaltigkeitslabel Südtirol erkennst du die Ferienregionen, Unterkünfte und Gastronomiebetriebe, welche verantwortungsvolles Reisen tatkräftig mitgestalten. Lerne sie kennen und begleite Südtirol in eine nachhaltige Zukunft.

suedtirol.info/nachhaltiger-urlaub

Früher hieß Urlaub gut essen, gut trinken – und außerdem: möglichst nix tun. Tempi passati. Unlängst verfielen Frau Urlauberin und Herr Urlauber dem Radlfieber. Raufradeln die Berge, runterradeln die Berge. Der Müßiggang? Blieb auf der Strecke. Nun bahnt sich ein Kompromiss an. Gut so!

»Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft«, sprach dereinst der tschechoslowakische Ausnahmeleichtathlet Emil Zátopek, den sie „Lokomotive“ nannten. Ja, ja, der Mensch läuft vielleicht, aber der Urlauber, diese holidayeske Abwandlung des Menschen im Normalzustand, radelt mittlerweile. Seit ein paar Jahren nun schon. Immer und überall, so scheint es einem. Aber warum denn bloß? Es mutet ja gar so an, als wäre ein Urlaub ohne tägliche Radtour – ob mit bloßer Muskelkraft oder unter Zuhilfenahme von elektrischer Energie – gar kein richtiger mehr. Als müsse man, kehrte man nach getanem Workout … äh … Urlaub nach Hause zurück, der dortigen Urlaubsbehörde bei nicht genügend mit der intelligenten Radleruhr aufgezeichneten geradelten Kilo- und Höhenmeter, eine Urlaubsstrafe zahlen.

Früher, ja früher, war das einmal anders. Klar, ein paar Bewegungsverrückte, die sich, als das Radln noch weniger en vogue war, Bergsteiger nannten, gab es immer schon. Solche, die glaubten, ein Berg würde schöner zu betrachten sein, wenn man auf dessen Spitze steht. Aber die meisten? Waren doch anders. Früher, ja früher, wurde der Urlaub dadurch genossen, dass man sich möglichst überhaupt nicht bewegte. Essend! Trinkend! Nichts tuend! Urlaub hieß: nicht in die Pedale treten, nicht kraxeln. Viel lieber Schlutzer und Knödel essen – Herr Ober, bitte noch einen! Und auch noch eine Halbe Lagrein. Danach: am Pool dösen. Nein, nicht vor dem Frühstück ein paar Bahnen ziehen. Nur da drin regungslos liegen, die Berge anschauen. Und hatte man nach den zwei Wochen drei Kilo mehr drauf, dann hatte man das Gefühl – dann und nur dann: Das war nun aber mal richtig erholsam. Jetzt bin ich wieder gerüstet für den Wahnsinn, der sich Alltag nennt. Aber zuletzt? Zuletzt zählte der zeitgeistige Urlaub – in dem sich der Zeitgeist stets am deutlichsten ausdrückt –nur als solcher, wenn nach der Rückkehr in den Wahnsinn mindestens drei Kilo radelnd runter waren.

Es darf nun neuerdings allerdings und durchaus mit einigem Wohlgefallen ein eintretender Kompromiss im Urlaubsverhalten dieser unserer verrückten Spezies Mensch beobachtet werden. Und zwar einer jenseits des einen und des anderen Extremurlaubsgebarens. Die Radler radeln zwar nach wie vor rauf auf die Pässe, hindurch durch die Schluchten – das Ziel allerdings ist ein Genussort. Das Gasthaus, der Törggelehof, die Weinkellerei. Ja! Ja, lasst uns am Ende des Urlaubs fröhlich sein, wenn wir weder zugenommen haben. Noch abgenommen. Lasst uns – damit wir auf jeden Fall fröhlich sind – einfach gar nicht auf die Waage steigen. Adler flieg, Bachforelle schwimm, Zátopek lauf, Urlauberin und Urlauber: Radelt wie Lokomotiven, wenn ihr mögt –aber esst und trinkt danach über die Maßen und liegt am Pool, dass es nur so eine Freude ist. Lasst uns allesamt Genussradler sein!

Hoch hinaus? Unbedingt! Aber bitte ohne zu großes Risiko und mit mäßiger Anstrengung. Warum nicht! Wanderempfehlungen mit Gipfel –ohne Kletterpartien und mit weniger als 1.000 Höhenmetern Aufstieg

JULIA HOFER unterrichtet online Deutsch in der Erwachsenenbildung. „Als Ausgleich dazu bin ich gern als Wanderleiterin in den Bergen unterwegs, so habe ich auch mal persönlichen Kontakt mit Menschen.“

FLORIAN HUBER ist hauptberuflich Maschinenbautechniker, nebenberuflich Bergführer. „Ich war immer schon viel und mit Freude in den Bergen unterwegs. In meinem Kollegenkreis gab es schon einige Bergführer. Das hat mich dazu angespornt, die Ausbildung zu machen.“ 1

Hier begegnet man oft stundenlang keinem Menschen: Vom Wieserhof bei Schalders (1.550 m) geht es einsam durch einen Zirbenwald bis zur Waldgrenze. Dann weiter über sanfte Bergwiesen und die letzten zwei Kilometer einen Grat entlang zum Gipfelkreuz der Karspitze (2.514 m). Wichtig: Unbedingt umkehren, wenn schlechtes Wetter aufzieht, denn auf dem letzten Teil des Weges gibt es keinen Unterstand. Bei gutem Wetter allerdings eröffnet sich eine grandiose Fernsicht auf die Sarntaler Alpen, die Texelgruppe, die Pfunderer Berge, die Dolomiten und bis weit ins Pustertal. Besonders stimmungsvoll ist diese Tour als Sonnenaufgangswanderung. Wem nach so viel Stille und Gelegenheit zum Nachdenken gerne wieder nach Gesellschaft zumute ist, kann für eine Stärkung einen Abstecher zur Zirmaitalm machen.

Frau Hofer, was gibt es auf dem Weg zum Gipfelkreuz zu sehen? Auf den Königsanger hinauf führen mehrere Wege, aber der schönste beginnt beim Kühhof, hier hat man bald eine gute Aussicht auf den Peitlerkofel, die Villnösser Geisler und den Schlern, weil es nicht lange durch den Wald geht. Besonders schön ist die Strecke im Juni: Während der Alpenrosenblüte färbt sich die Landschaft rosa!

Vom Gipfel geht es hinunter zum See. Was kann man dort machen? Wer nicht kälteempfindlich ist, wagt an warmen Tagen einen Sprung in den Radlsee – wenn ich oben bin, sehe ich immer wieder Wandersleute, die sich dort abkühlen und schwimmen. Besonders lange bleiben die meisten allerdings nicht im Wasser, dafür ist es zu frisch.

Bei der nahe gelegenen Radlseehütte gibt’s jede Woche den Knödeldonnerstag. Auf der Speisekarte stehen dann nicht nur klassische Speckknödel, sondern auch ganz besondere Kreationen wie Lachs- oder Pizzaknödel. Der Knödeldonnerstag geht bis zum Abendessen, also kann man auch nach der Arbeit noch zur Hütte wandern. Wenn es im Juni spät dunkel wird, geht das noch bei Tageslicht, sonst unbedingt eine Stirnlampe mitnehmen. Achtung allerdings: Besser nicht zu spät starten, denn abends sind die Knödel irgendwann aus!

Die Wanderung beginnt beim Kühhof oberhalb des Bergdorfs Latzfons. Nach einem kurzen Abschnitt auf dem Forstweg Richtung Klausner Hütte biegt bei einem Wegkreuz ein weiterer Pfad bergauf ab. Diesem durch lichten Nadelwald etwa 1,2 Kilometer folgen, bis er auf den Wanderweg mit der Markierung 14 trifft. Der 14 bergan folgen bis über die Waldgrenze und zur nicht bewirtschafteten Brugger Schupfe auf 2.000 Metern. Nach links, weiter der 14 folgen, bis zur Kuppe des Muntscheggele (2.154 m), die mit einem auffälligen Steinmännchen gekennzeichnet ist. Nun zweigt der direkte Weg zur Königsangerspitze mit der Markierung 10A Richtung Norden ab. Nach insgesamt etwa drei Stunden Gehzeit ist das Gipfelkreuz auf 2.436 Metern erreicht. Abwärts geht es über einen anderen Steig: Der Markierung 7 nordostwärts folgend, führt ein Weg hinunter zum Radlsee und Radlseehaus (2.284 m), die beide bereits vom Gipfel aus sichtbar sind. Bis zum See ist es ein knapper Kilometer. Der Rückweg folgt dem Weg 8/10 nach Süden. Kurz vor dem Muntscheggele trifft dieser Pfad auf den aufwärts benützten Weg, auf dem es wieder hinunter bis zum Kühhof geht.

Start- und Endpunkt: Parkplatz beim Kühhof (1.560 m) · Gipfel: Königsangerspitze (2.436 m)

Gehzeit: 5 h · Strecke: 12 km · Aufstieg: 964 hm · Anfahrt ohne Auto: von Mitte Mai bis Ende Oktober gibt es auf Anmeldung einmal wöchentlich einen Wanderbus von Klausen bzw. Latzfons zum Kühhof

Immer wieder wagen Wanderer und Wanderinnen den Sprung in den Radlsee. Das kühlt ab und erfrischt.

+ Noch mehr Bergseen gefällig? Etwas weiter südlich liegen der Totensee und nicht weit davon das Gipfelkreuz des Villanderer Bergs. Die Wanderung beginnt bei der Gasser Hütte (1.756 m) auf der Villanderer Alm. Der Weg führt über die weiten Wiesen der Alm und vorbei an Zirben und Latschen zum Totenkirchl und Totensee, einem kleinen Hochgebirgssee. Vom dort steigt der Pfad weiter an, bis der Villanderer Berg (2.509 m) erreicht ist. Am Gipfel blickt man im Osten ins Eisacktal und auf die Dolomiten, während sich im Westen das Sarntal erstreckt. Die Route ist technisch einfach, erfordert aber eine gute Grundkondition.

Herr Huber, was ist wichtig, über die Tour zum Astjoch zu wissen? Landschaft und Aussicht sind schön. Statt mit Schneeschuhen kann man die Wanderung auch mit Tourenski machen oder ganz normal wandern, denn es gibt einen präparierten Weg, der allerdings nicht ganz bis zum Astjoch führt. Auf der Alm sind auch im Winter mehrere Einkehrgelegenheiten geöffnet, die sich statt des Gipfels als Ziel anbieten.

Was ist das Besondere an der Natur im Winter? Je nach Schneelage ist die Landschaft im Winter immer wieder neu. Wenn ich zehnmal unterwegs bin, ist die Umgebung zehnmal anders. Im Neuschnee entdecke ich außerdem die Spuren der Tiere, die in der Nacht unterwegs waren. Gerade im Winter sollte man besonders auf die Tiere achtgeben, denn es ist die Zeit ihrer Winterruhe: sich rücksichtsvoll verhalten, nicht die üblichen Pfade und Spuren verlassen. In dieser Jahreszeit ist auch Sonnenaufgangswandern besonders schön – und erträglicher, weil man nicht so früh los muss.

Die Winterwanderung beginnt am Parkplatz Zumis (1.750 m) oberhalb von Rodeneck. Von dort führt ein breiter Weg in Richtung Roner Alm. Nach wenigen hundert Metern biegt ein Pfad links ab und folgt der Markierung 4 durch den Wald bis zur Hütte. Anschließend geht es entlang der Markierung 2 bis zur Starkenfeldhütte. Vor der Hütte weiter auf dem Almweg bleiben und hinauf auf einen Hügel, dann hinab zur Astalm, über die weite Almfläche, kurz nach Süden durch einen kleinen Wald aus Lärchen und Zirben und schließlich Richtung Osten. Noch ein knapper Kilometer – für diesen Teil besser mit Schneeschuhen wandern – und das Astjoch (2.194 m) ist erreicht. Der flache Gipfel ist bekannt für seine Aussicht: Zillertaler Alpen und Rieserferner, der Kronplatz und die Gadertaler Dolomiten wirken zum Greifen nah. Der Abstieg erfolgt über den Bergrücken mit der Markierung 2 und über den gespurten Weg in südwestliche Richtung zurück zur Roner Alm und zum Ausgangspunkt.

Auf dem Weg zum Astjoch: Landschaft und Aussicht sind beeindruckend.

Start- und Endpunkt: Parkplatz Zumis (1.750 m)

Gipfel: Astjoch (2.194 m) · Gehzeit: 3 h · Strecke: 10 km

Aufstieg: 500 hm

Ob beim Winteroder Schneeschuhwandern – je nach Schneelage ist die Landschaft in dieser Jahreszeit immer wieder neu.

+ Eine Skitour oder Schneeschuhwanderung auf den wenig besuchten Klein Gitsch (2.262 m) beginnt am Parkplatz (1.580 m) am Eingang des Altfasstals oberhalb von Meransen. Von dort folgt man zunächst dem präparierten Winterwanderweg in Richtung Moserhütte, die in etwa einer Stunde erreicht wird. Ab der Hütte führt der markierte Steig Nummer 6 über eine kleine Anhöhe mit Kreuz und Sitzbank. Weiter geht es entlang des Kamms über Großberg und Rumaul bis zum Gipfel des Klein Gitsch.

Frau Hofer, was ist das Besondere an dieser Wanderung? Das Latzfonser Kreuz ist seit dem 18. Jahrhundert ein Wallfahrtsort, der höchste in Südtirol. Zu Sommerbeginn, immer am vorletzten Samstag im Juni, findet eine Prozession statt: Die Gläubigen tragen ein Kruzifix, den schwarzen Herrgott, von Latzfons herauf. Den Sommer über steht er in der Heilig-KreuzKirche. Aber auch im Herbst lohnt sich die Wanderung: Dann färben sich die Lärchenwälder gelb und orange.

Ein Einkehrtipp unterwegs? Mein Tipp ist der Kaiserschmarrn bei der Klausner Hütte, der draußen vor der Hütte zubereitet wird. Aber, ach, eigentlich schmeckt dort alles gut.

Lässt sich die Wanderung zur Zwei- oder Mehrtagestour erweitern? Ja, es führt zum Beispiel die bekannte Hufeisentour am Latzfonser Kreuz vorbei. Wer die Tour – oder einen Teil davon – unternehmen möchte, braucht eine gute Kondition und Trittsicherheit. Sie besteht aus insgesamt sieben Tagesetappen und führt durch den gesamten Bogen der Sarntaler Alpen.

Diese Tour startet beim Kühhof (1.560 m) oberhalb von Latzfons in Richtung Nordwesten über den Schotterweg Nr. 1. Dem Weg durch Bergwald und Almen bis zur Klausner Hütte (1.920 m) folgen. Auf demselben Weg weiter taleinwärts und nach oben zum Latzfonser Kreuz, zur Heilig-Kreuz-Kirche und zum gleichnamigen Schutzhaus daneben (2.296 m) mit Einkehrmöglichkeit. Ab hier dem Pfad Nummer 9 über Bergwiesen und durch Geröllfelder folgen. Bis zum Gipfelkreuz der Kassianspitze (2.581 m) sind es noch knapp 1,5 Kilometer. Von hier aus sieht man die Dolomiten vom Peitlerkofel bis zum Latemar. Daneben bietet sich ein grandioser Ausblick auf die Sarntaler Alpen und bei guter Fernsicht bis zum Alpenhauptkamm. Danach zurück auf demselben Weg.

In der Klausner Hütte schmeckt einfach alles gut, Speckbrettl oder auch Kaiserschmarrn.

Start- und Endpunkt: Parkplatz beim Kühhof (1.560 m) · Gipfel: Kassianspitze (2.581 m) · Gehzeit: 5h 30 min · Strecke: 15 km · Aufstieg: 1.020 m ·

Anfahrt ohne Auto: von Mitte Mai bis Ende Oktober gibt es auf Anmeldung einmal wöchentlich einen Wanderbus von Klausen bzw. Latzfons zum Kühhof

+ Das Terner Joch (2.405 m) ist nicht der höchste Gipfel oberhalb von Terenten, doch der 360-Grad-Ausblick auf die Zillertaler Alpen und die Dolomiten lohnt sich. Zunächst verläuft der Weg, der beim Parkplatz am Schneeberg (1.600 m) beginnt, vorbei an der bewirtschafteten Pertinger Alm hin zum Hühnerspiel (2.064 m), einem ersten Gipfelkreuz, von dem sich ein beeindruckender Weitblick eröffnet. Ab dort lässt man die Baumgrenze hinter sich, während der Pfad sanft über den Bergrücken hinauf zum Terner Joch ansteigt. Bemerkenswert ist auch der Teufelsstein, ein großer Findling mitten im Wald, der der Sage nach vom Teufel höchstpersönlich dorthin verfrachtet wurde.

„Die Natur gibt uns, was wir brauchen“

Bauern und Doktoren Wie in vielen anderen Ortschaften gab es auch in Lüsen im 18. Jahrhundert keinen Arzt. Von Generation zu Generation übertragenes Wissen und einfach verfügbare Heilmittel aus der Natur hatte daher einen umso wichtigeren Stellenwert. Besonders bekannt für ihre volksmedizinischen Kenntnisse waren die Familie Ragginer. Am Gargitthof in Kleinkarneid praktizierten drei Generationen als Heilkundige. Joseph Ragginer, der erste sogenannte Bauerndoktor, behandelte ab 1780 sowohl Menschen als auch Tiere. Der letzte Vertreter der Dynastie, Sebastian Ragginer (im Bild), praktizierte seine Medizin in ganz Südtirol. Die überlieferten Schriften der Familie gewähren faszinierende Einblicke in vergangene Zeiten. Tipp: Eine Kräuterwanderung in Lüsen gibt tiefe Einblicke in die Naturheilkunde von früher.

Plantago lanceolata

Steckbrief

• wirkt entzündungshemmend, reizlindernd und stärkt das Immunsystem • besonders empfehlenswert bei Atemwegserkrankungen mit Husten oder für Wundheilung • Sammelzeitpunkt: von Mai bis September • höchste Wirksamkeit bei jungen Blättern im Frühsommer

Zum Selbermachen:

Traditioneller Hustensirup

2 Handvoll Spitzwegerichblätter

1 Handvoll frische Fichtentriebe

• Zucker

Die frisch gesammelten Spitzwegerichblätter grob zerkleinern, ebenso die Fichtentriebe. Dann in etwa 1 cm hohen Schichten abwechselnd in ein Marmeladeglas füllen: eine Schicht Spitzwegerichblätter, darauf eine Schicht Zucker, darauf eine Schicht Fichtentriebe, wiederum eine Schicht Zucker usw. Wichtig ist, die einzelnen Schichten gut anzudrücken. Die oberste Schicht sollte Zucker sein. Anschließend das volle, gut verschlossene Glas für einige Wochen in den Kühlschrank geben. Nach etwa 4 Wochen den gewonnenen Sirup in kleine, saubere Flaschen abfüllen. Im Kühlschrank gelagert, ist der Sirup 6 Monate haltbar. Mehrmals täglich 1 Teelöffel des Sirups eignet sich bei trockenem krampfartigem Husten und Heiserkeit.

Eine Ringelblumentinktur für Hautverletzungen, die Schlüsselblumenbonbons für Halsschmerzen. Im Buch „Wickel, Salben und Tinkturen. Das Kräuterwissen der Bauerndoktoren in den Alpen“ (erschienen bei Edition Raetia, 4. Auflage, 2024) hat sich der Apotheker Arnold Achmüller auf Spurensuche in der Bauernmedizin begeben. Alte Hausmittel werden kombiniert mit Neuem aus der Forschung.

Die Kräuterpädagogin und Natur- und Landschaftsführerin

Carmen Stieler gibt Tipps zum achtsamen Umgang mit der Natur – und welches Kraut wann am besten hilft

Was gilt es beim Kräutersammeln zu beachten? Das Wichtigste ist: Nur pflücken, was man auch sicher bestimmen kann. Dafür am besten klassisch auf Bestimmungsbücher oder eine Ausbildung zurückgreifen, statt sich auf Apps zu verlassen. Ein Beispiel: Bärlauch und das giftige Maiglöckchen sehen sich sehr ähnlich. Außerdem rate ich, nur in unbelasteten Orten zu sammeln: fern von gespritzten Feldern, Baustellen oder Straßen. Eine Stofftasche oder ein Korb eignet sich gut zur Aufbewahrung, da die Pflanzen so atmen können.

Wie gehe ich beim Sammeln schonend mit der Natur um? Die Blüten können mit einem kleinen Taschenmesser oder einer Schere vorsichtig abgeschnitten werden. Nichts aus dem Boden ausreißen bitte, nur weil die Blüte einer Pflanze verwendet wird. Blätter vor dem Stängel abzupfen, und ganze Pflanzen nah am Boden abschneiden. Außerdem ist es sinnvoll, nur so viel zu pflücken, wie tatsächlich benötigt wird – so bleibt genug übrig, damit sich die Natur regenerieren kann.

Wann ist der beste Zeitpunkt im Jahr für Kräuter? Ganzjährig eigentlich. Denn die Natur gibt uns zu jedem Zeitpunkt das, was unser Körper gerade braucht. So blühen im Frühjahr Frischpflanzen, wie Brennnessel oder Sauerrampfer, die uns mit Vitaminen oder Bitterstoffen versorgen. Der Herbst hingegen ist ein idealer Moment, um Wurzeln oder Früchte zu sammeln, die uns die notwendigen Reserven für die Winterzeit geben.

Was ist Ihr Lieblingskraut? Und was stellen Sie daraus her? Am liebsten pflücke ich Johanniskraut für ein Öl oder eine Tinktur, die bei Hautverletzungen oder auch bei Sonnenbrand wirken. Ansonsten sammle ich gern Himbeer-, Brombeeroder Erdbeerblätter. Getrocknet lässt sich daraus eine Haustee-Mischung herstellen, die man das ganze Jahr über trinken kann.

+ Wie in vielen anderen Ortschaften gab es auch in Lüsen im 18. Jahrhundert keinen Arzt. Von Generation zu Generation überliefertes Wissen und einfach verfügbare Heilmittel aus der Natur hatten daher einen umso größeren Stellenwert. Besonders bekannt für ihre volksmedizinischen Kenntnisse war die Familie Ragginer. Am Gargitthof in Kleinkarneid praktizierten drei Generationen als Heilkundige. Joseph Ragginer, der erste sogenannte Bauerndoktor, behandelte ab 1780 sowohl Menschen als auch Tiere. Der letzte Vertreter der Dynastie, Sebastian Ragginer (im Bild), praktizierte seine Medizin in ganz Südtirol. Die überlieferten Schriften der Familie gewähren faszinierende Einblicke in vergangene Zeiten. Tipp: Eine Kräuterwanderung in Lüsen gibt tiefe Einblicke in die Naturheilkunde von früher.

Er war der letzte Bauerndoktor in Lüsen: Sebastian Ragginer (im Bild mit seiner Familie) verstarb 1899. Der Nachlass ist heute im Südtiroler Volkskundemuseum in Dietenheim ausgestellt.

Die Künstlerin Marlies Baumgartner schafft Bilder in ihrem ureigenen Rhythmus, spricht über Kunst und Heimat, darüber, wie das Malen das Leben entschleunigt –und wie es ist, in einer Almhütte ohne Strom zurechtzukommen

Marlies Baumgartner (30) lebt und arbeitet in Vahrn – entweder in ihrem Atelier oder dem familieneigenen Käseladen DEGUST einen Stock tiefer. Ihre künstlerische Ausbildung begann 2009 an der Kunstschule „Cademia“ in St. Ulrich in Gröden. Nach dem „Maestro d’Arte“- und Matura-Abschluss absolvierte Baumgartner ein dreijähriges Studium in Bildender Kunst und Malerei an der Libera Accademia di Belle Arti in Florenz mit Studentenaustausch an der SFA Stephen F. Austin State University in Nacogdoches in Texas (USA).

„ICH FOLGE EINEM BEDÜRFNIS DER GEBORGENHEIT, DAS DIE NATUR UND DIE BERGE IN MIR HERVORRUFEN.“

Frau Baumgartner, warum malen Sie?

MARLIES BAUMGARTNER: Malen erscheint mir als die beste Möglichkeit, mich in dieser Welt auszudrücken. Ich bin ein visuell veranlagter Mensch und brauche Bilder, um meine Themen tiefer zu ergründen.

Wie sind Sie zur Kunst gekommen? Immer schon hatte ich das Bedürfnis, mich kreativ auszuleben. Schon als Kind habe ich einfach drauflosgemalt.

Erinnern Sie sich an Ihre ersten Bilder? Am eindringlichsten erinnere ich mich an Frauenkleider, mit Holzfarben gezeichnet. Es war mein Kindheitstraum, Schneiderin zu werden. Sehr gerne habe ich auch mit Materialien experimentiert, bis heute. Ganz früh hatte ich ein Wow-Erlebnis, als ich für ein Mohnfeld Wasserfarbe über Wachsmalstiften verwendet habe und die Farbe abperlte. Es war magisch zu sehen, wie unterschiedlich lösliche Farben miteinander reagieren und unkontrollierte sowie überraschende Effekte entstehen.

Malen hätte zum Hobby, Sie Schneiderin werden können. Doch Sie sind an die Kunstschule in St. Ulrich in Gröden gegangen.

Die Entscheidung für diesen Weg war die beste, die ich hätte treffen können. Sie ist intuitiv gefallen. Genauso wie die, nach der Matura zum Studium nach Florenz zu gehen. Alles, was irgendwie mit Malen zu tun hat, hat mein Bauchgefühl ganz spontan für mich entschieden.

Südtirol wird gerne als Land gemalt, das einengt, wenig offen ist für Neues, Junges. Haben Ihre Kunst und Kreativität im Eisacktal und darüber hinaus Platz?

Ich finde schon. In Südtirol passiert und bewegt sich viel, im großen Künstlerbund wie in kleinen Galerien. Sicher, Südtirol ist nicht Berlin, aber ich frage mich: Muss es das sein?

Welche Vorteile bietet die Provinz?

An Südtirol finde ich besonders schön, dass die Natur direkt vor der Haustür, noch so greifbar ist. Davon abgesehen leben wir in einer Zeit der unendlichen Möglichkeiten – ein großes Glück, das zugleich eine große Herausforderung sein kann. Wenn alles möglich scheint, geht oft der Blick fürs Wesentliche verloren. Deshalb finde ich mich in einem kleinstrukturierten Umfeld besser zurecht, das einen engeren Austausch mit anderen erleichtert.

„HEIMAT

Wie nehmen Sie das Selbstbewusstsein der jungen Kunstszene in und um Brixen wahr?

In meiner Generation und auch unter Jüngeren wird Kunst ein immer größeres Thema. Viele Berufsfelder erfordern Kreativität, weshalb sie heute oft nicht mehr als brotloser Job abgetan wird. Und es gibt Kontakt und Kooperationen, auch generationenübergreifend. Neue Initiativen und Projekte werden gemeinsam geplant.

Verändern Orte Künstlerinnen und ihre Kunst?

Natürlich beeinflusst dich der Ort, an dem du gerade bist. Zugleich aber bleibt man dieselbe. Diese spannende Erfahrung habe ich während des Studiums in Florenz gemacht. Meine Mitstudierenden kamen aus allen Regionen Italiens, jeder mit ganz eigenen Herangehens- und Arbeitsweisen, ganz eigenen Themen. So habe ich viel Neues lernen können und zugleich zum ersten Mal gemerkt, was Wurzeln sind: Wo man herkommt, das ist so tief verankert, dass es in der Arbeit immer wieder herauskommt. Nicht umsonst waren Strömungen in der gesamten Kunstgeschichte immer auch ortsgebunden.

Wie beeinflussen Sie Ihre Wurzeln?

Ich folge einem großen Bedürfnis nach Geborgenheit, das die Natur und die Berge, in denen ich aufgewachsen bin, in mir hervorrufen. Sie lassen mich nicht los. Als ich in Florenz war, spürte ich, dass ich mir den Ort, den ich verlassen hatte, auf irgendeine Art wieder herholen musste, und habe mich mit dem Territorium von Südtirol auseinandergesetzt. Malen ist ein Urbedürfnis, sodass die Grundlage wohl nur der Ursprung sein kann.

Mit Ursprung meinen Sie einen Ort, die Heimat?

Heimat ist mehr als ein Ort. Es sind vielmehr kleine Empfindungen, die in dich hineingehen und das Gefühl auslösen, aufgehoben zu sein: Gerüche, Geschmäcke, Geräusche. Für mich spielt zum Beispiel Wärme eine Rolle. Wenn es warm ist, fühle ich mich geborgen. Und überall, wo es grünt.

Was geht in Ihnen vor, wenn Sie vor einer leeren Leinwand stehen?

Manchmal weiß ich ganz genau, was passieren wird, manchmal weiß ich es gar nicht. Oft ist es so, dass ich nach der Arbeit an einem streng strukturierten Bild, das ich plane und nach Vorlagen anfertige, das Bedürfnis habe, mit der Restfarbe etwas völlig frei und nach Gefühl zu malen. Aus einem figurativen Bild entsteht dann ein abstraktes. →

Und auch entschleunigend?

Auf jeden Fall. Mit meiner Technik nehme ich Schnelligkeit aus dieser sich immer rasanter drehenden Welt: Jeden der rot-grün-blauen Striche im Raster meiner Bilder – sie symbolisieren die Pixel des Bildschirms – setze ich einzeln. Diese Art zu arbeiten kann der Rhythmus meines Herzens mithalten.

Lassen Sie sich allein vom Herzschlag beim Malen begleiten?

Meistens benötige ich absolute Stille, in der ich sehr konzentriert bei mir bin und meinem Rhythmus folge. Dann wird das Malen zur Meditation und ich kann meine Gedanken besser hören. Andere Male brauche ich elektronische oder sanft melodische Musik, die den Takt beim Malen vorgibt.

Wie viel Selbstvertrauen braucht es, um sich an eine Arbeit zu wagen, bei der nicht klar ist, was herauskommt?

Für mich ist es mehr eine Frage des Respekts. Ich möchte nichts vom Material verschwenden. Die besten spontanen Bilder entstehen auf Leinwänden, die ich im Laufe der Jahre schlecht präpariert und in Fetzen geschnitten habe, mit ganz vielen Knicken, gezeichnet von der Zeit. Weil diese Materialien nicht perfekt sind, nehmen sie mir die Angst davor, planlos irgendetwas zu malen.

Angst spielt eine Rolle in Ihren rezenten Werken, in denen Sie sich mit dem Bildschirm und dem Bezug der Menschen dazu beschäftigen.

Seit einigen Jahren befasse ich mich intensiv mit der Frage, warum dem Menschen der eigene Körper und sein Umfeld nicht genügen und er laufend versucht, noch mehr Platz zu erobern. Der Mond und das Universum reichen ihm nicht mehr, jetzt wendet er sich dem digitalen Raum zu. Der ist perfekt gegen seine Platzangst, denn er scheint grenzenlos. Was aber passiert, wenn der Mensch immer mehr von seinen Fähigkeiten in den digitalen Raum auslagert? Antworten darauf und diese menschliche Platzangst möchte ich darstellen.

Gelingt es Ihnen, sich nicht von der Beklommenheit, die in Ihren Bildern zutage tritt, übermannen zu lassen?

Das beklemmende Gefühl lässt mich in dem Moment los, wenn ich es auf der Leinwand externalisiert habe. Insofern ist die Malerei eine Art Befreiung.

Musik und Körperbewusstsein sind auch abseits der Malerei für Sie wichtig: Seit Ihrer Kindheit tanzen Sie. Tanzen ist seit Langem einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens. Ich mache hauptsächlich Ausdrucks-, Improvisations- und zeitgenössischen Tanz. Das Tanzen gibt mir sehr viel Energie. Wenn ich erschöpft bin, lädt es mich immer wieder auf.

Erschöpft von der Malerei?

Auch. Malen braucht viel Energie. Aber ich spüre: Ich brauche es. Wenn das Malen nicht ist, fehlt etwas ganz stark. Mittlerweile schaffe ich es, mir mehr Zeit dafür zu nehmen.

Daneben arbeiten Sie mit Ihren Eltern und Schwester Antonia im Familienbetrieb DEGUST, wo seit über drei Jahrzehnten Käse veredelt wird. Ich liebe gute Lebensmittel und gutes Essen, weshalb es großen Spaß macht, damit zu arbeiten. Hauptsächlich kümmere ich mich um den Detailverkauf hinter der Theke, betreue Verkostungen und den Kreativbereich. Der Kontakt mit den Menschen ist der notwendige Ausgleich zum Malen, wo ich oft alleine und ganz intensiv mit mir selbst bin.

Haben Käse und Kunst etwas gemeinsam?

Käse ist an sich bereits ein Kunstwerk, denn er ist das Ergebnis des perfekten Zusammenspiels von Natur, Tier und Mensch – eine Einheit alles Lebendigen. Und Käse ist ein Produkt mit enormer Ausstrahlungskraft hinter dem, der Kunst gleich, eine Welt an Formen, Farben, Strukturen, Facetten steckt.

Wo finden Sie Inspiration fürs Malen?

Oft inspirieren mich kleine Dinge: übrig gebliebene Farbe oder Materialien, ein Spaziergang, ein Gespräch, Räume, in denen ich ausstellen darf.

Haben Sie manchmal Lust auf Großstadt?

Mir gefällt der Trubel der Großstadt, wo es viel und ganz andere Inspiration gibt. Deshalb hätte ich mir gut vorstellen können, nach Florenz oder in eine noch größere Stadt zu gehen. Wegen des Lockdowns habe ich diesen Gedanken wieder verworfen und meinen Platz in Südtirol gefunden.

Wie sind Sie dem Stillstand der Pandemie begegnet?

Er hat es mir ermöglicht, mich intensiver der Kunst zu widmen und sie als festen Bestandteil in meinen Alltags einzubauen. Zugleich habe ich die Zeit für eine meiner wertvollsten Erfahrungen bisher gefunden: Ich bin mit meinem Partner Felix auf eine Alm, eine urige Hütte ohne Strom, ohne Handyempfang, völlig abgelegen.

Eine Herausforderung?

Anfangs machte es mich sehr nervös, dass alles langsam geht. Um zu kochen, mussten wir zuerst Holz suchen und damit ein Feuer machen. Aber eigentlich haben wir die Tage nach dem natürlichen menschlichen Rhythmus verbracht, den wir ja gar nicht mehr kennen: draußen, im Wald, mit der Natur. Während dieser Zeit kam dann der Punkt, an dem ich verstanden habe, dass ich doch hier sein möchte, wo ich auch aufgewachsen bin. Dass es so jetzt für mich passt.

Mehr zu Hansi Baumgartner und dem Käsebunker von DEGUST.

„SEIT EINIGEN JAHREN BEFASSE ICH MICH MIT DER FRAGE, WARUM DEM MENSCHEN DER EIGENE KÖRPER UND SEIN UMFELD NICHT GENÜGEN.“

In dunklen Zeiten wurden sie errichtet, lange standen sie leer, nun füllen sie sich mit Leben. In manchem Bunker rund um Brixen reifen Wein und Käse heran, auch Kunst ist zu bewundern – drei Begehungen

Die beiden Diktatoren gebärden sich wie Freunde. Zumindest vor der Kamera gaben sich Adolf Hitler und Benito Mussolini staatsmännisch geeint. Hinter den Kulissen war der italienische Ministerpräsident allerdings skeptisch: Würden all die Pakte und Bündnisse halten, die sie geschlossen hatten? Es siegte das Misstrauen. Die Folge: Entlang des Alpenhauptkammes, der sich als natürliche Grenze gen Norden erhebt, ließ der Duce Hunderte Bunker bauen – allein in Südtirol waren es rund 440. „Vallo Alpino“ – Alpenwall – wurde die Verteidigungslinie genannt. In den Stein gesprengt, als Bauernhaus getarnt oder in Gestalt von Betonklötzen haben die Bunker die Zeit überdauert. Viele von ihnen befinden sich mittlerweile in Privatbesitz. Anstelle von Soldaten und Munition sind in manchen kulinarische Köstlichkeiten und Kunstwerke in die meterdicken Mauern eingezogen. Ein Besuch an drei Orten, an denen die Geschichte eine wohltuende Wendung genommen hat.

„Wir wollen auf vielfältige Weise die drei Leben nachzeichnen, die typisch für Südtiroler Bunker sind“, sagt Esther Erlacher, Kuratorin der Ausstellung „Eingebunkert“ in der Franzensfeste.

I

n der Franzensfeste steht ein Panzer. Nichts Ungewöhnliches für eine Festung, die vor fast 200 Jahren errichtet wurde, um die Nord-Süd-Route im Habsburgerreich zu sichern. Skurril wird die Sache dann, wenn der Panzer pink ist, gepolstert, weich. In Gestalt eines Sofas dient er nicht dem Angriff, sondern der Entspannung.

Der pinke Panzer bildet den Abschluss einer Ausstellung, die seit drei Jahren in der Franzensfeste ihren Platz gefunden hat: „Eingebunkert“ erzählt die Geschichte des Südtiroler Alpenwalls. Untergebracht ist die Ausstellung in den stärksten Schutzräumen, die es in der Festung gibt: den unterirdisch angelegten Kasematten. Diese gewölbeartigen Räume sind von meterdicken Granitmauern umschlossen und zum Teil mit Ziegelsteinen – mit „mattoni“ – ausgekleidet.

Den Eingang zur Ausstellung markiert ein gigantischer Papierflieger aus weiß lackiertem Stahl. Wie zufällig scheint er dort gelandet zu sein und macht deutlich: Hier geht es nicht nur um die Vermittlung von Informationen, auch die Kunst hat ihren Platz.

„Wir wollen auf vielfältige Weise die drei Leben nachzeichnen, die typisch für die Südtiroler Bunker sind“, sagt Esther Erlacher, eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Drei Leben? Erlacher nickt. „Zum einen den Bau der Bunker in den späten 1930er- und frühen 1940er-Jahren, dann ihre Reaktivierung und Aufrüstung im Kalten Krieg und schließlich ihre Nutzung in der Gegenwart.“

Die Ausstellung umfasst acht Räume. Man steht, schaut, staunt. Über die beheizten Infotafeln, die nicht nur Geschichten erzählen, sondern auch die kühlen Räume erwärmen. Über das aufklappbare Bunkermodell, das unter anderem die Schlafräume, den Erste-Hilfe-Posten und das „Brauchwasserdepot“ zeigt. Über die Graffiti, die an die vergangenen Jahrzehnte erinnern, als Jugendliche in den Bunkern Partys feierten und ihrer Kreativität freien Lauf ließen.

„Linea non mi fido“ („Ich-trau-dir-nicht-Linie“) wurde Mussolinis Verteidigungswall im Volksmund spöttisch genannt. Italienischen Firmen brachte der Bau jede Menge Aufträge ein, dem deutschen Geheimdienst jede Menge Arbeit. Spionageaufnahmen zeigen, dass die Deutschen sehr wohl wussten, was der Duce an der Grenze trieb.

Der Zweite Weltkrieg stoppte den Bunker-Boom, da man Menschen und Material anderweitig benötigte. Das Ende des Alpenwalls als Verteidigungsanlage ließ allerdings weiter auf sich warten. Als der Kalte Krieg die Welt in Atem hielt, wurde es im Osten Südtirols besonders brenzlig. In Natz – rund zehn Kilometer von der Franzensfeste entfernt – wurde ein Nato-Areal eingerichtet und mit Atomraketen bestückt. Mussolinis Bunker wurden als Munitionslager und für Militärübungen genutzt. Sollten die Sowjets von Osten her durch das Pustertal einmarschieren, wollte man kompromisslos reagieren. Was das für die Bevölkerung vor Ort bedeutet hätte, verdeutlicht eine Schießscharte in der Ausstellung. Schaut man hindurch, blickt man in einen Spiegel. Will heißen: Egal, wen man angreift, am Ende trifft man immer auch ein Stück weit sich selbst. →

s gibt Orte, die wie gemacht sind für gruselige Geschichten. Orte, die nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen Angst einjagen. Einer davon liegt oberhalb von Mühlbach, im Wald. Zwischen den Bäumen erhebt sich ein schwarzer Koloss aus Beton. Fenster gibt es keine, nur Schießscharten, um den Feind zu treffen.

Wer sich mit den Bunkern des Alpenwalls beschäftigt, kommt aus dem Staunen nicht heraus: wie viele es sind, wie unterschiedlich geformt. Der Bunker in Mühlbach ist monströs: außen kompakt, innen eng und verwinkelt. Ein intensiver Kellergeruch schlägt dem Besucher entgegen. Ein Gruß aus der Hölle? Im Gegenteil. Biegt man um die Ecke, scheint sich das Paradies aufzutun. Zumindest für all jene, die Käse lieben. Auf Holzstellagen liegt Rotschmierkäse, Schafskäse, Schnittkäse. Daneben Bergkäse, wagenradgroß. Er wird hochkant gelagert, wie anderswo das Schüttelbrot. „Seit drei Jahren reift er hier schon heran“, sagt Hansi Baumgartner und tippt vorsichtig auf die dicke Patina, die sich auf der Rinde des Bergkäses gebildet hat.

Baumgartner, Jahrgang 1961, ist Inhaber der Firma „DEGUST“ in Vahrn, die Käse veredelt und geschmacklich verfeinert. Whisky, Kräuter und Heu kommen dafür zum Einsatz – oder eben das einzigartige Klima im Bunker. Es ist feucht und kühl. Die Temperaturen sind konstant. All das tut dem Käse gut. „Die Rinde muss feucht bleiben, damit sie atmen kann“, erklärt der Experte.

Selbst noch ein Dreikäsehoch, hatte Baumgartner in den Bunkern des Alpenwalls gespielt. Zum Käsekenner herangewachsen, wollte er seine Produkte in dem besonderen Ambiente lagern. Er pachtete den Bunker oberhalb von Mühlbach vom nahe gelegenen Strasshof. Die Architektur der Anlage ist ideal: Es gibt viele kleine Räume, die wie Separees wirken. Dort können die Käsefamilien unter sich bleiben, damit sich Mikroorganismen, Hefen und Edelschimmel nicht vermischen.

Es ist, als hielte der Bunker für jede Art von Käse ein geeignetes Plätzchen bereit. Der Hartkäse wird in Nähe der Ausgänge und Luftschächte untergebracht, wo die Temperaturen zwischen zwölf und 14 Grad liegen. Der Weichkäse muss kühler gelagert werden, in Ecken mit acht bis zehn Grad, damit die Enzyme in ihm nicht zu schnell arbeiten.

Baumgartner hat die Räume des Bunkers individuell gestaltet: ein bestimmter Fußboden hier, eine besondere Farbe dort. Das verbindende Element sind die Kupferstreifen entlang der Wände. „Weil Käsekessel traditionell aus Kupfer bestehen“, sagt er.

Das Käselabyrinth erstreckt sich über zwei Stockwerke. Man mag sich kaum vorstellen, dass Soldaten hier einst ausharren mussten. Ohne eine moderne Belüftungsanlage, die erst der heutige Nutzer einbauen ließ. Ohne das Wissen, sich bald wieder aufwärmen zu können. Früher wurde hier Munition gelagert. Heute kommt jeden zweiten Tag der eigens engagierte Bunkermeister vorbei, um beim Käse nach dem Rechten zu sehen, die Laibe zu wenden und einige von ihnen mit einer speziellen Salzlake einzureiben. Das hat zwar den intensiven, an Ammoniak erinnernden Geruch im Bunker zur Folge, gibt dem Käse aber einen unverwechselbaren Geschmack. →

Einst musste Soldaten im Bunker in Mühlbach ausharren, heute erstreckt sich hier Hansi Baumgartners Käselabyrinth über zwei Stockwerke.

Die dunkle Vergangenheit versteckt sich im Berg. Tausende Autos brausen täglich vorbei an der Raststätte Lanz, die an der Pustertaler Straße unweit von Brixen liegt. Hunderte Besucher halten an, um sich die Beine zu vertreten und einen Espresso zu trinken. Doch kaum einer weiß, dass nur wenige Schritte entfernt der Krieg seine Spuren hinterlassen hat: Ein unterirdischer Bunker zieht sich rund 200 Meter durch den Felsen. Er ist Teil des Alpenwalls, den Mussolini Ende der 1930er-Jahre hatte bauen lassen.

Der Feind sollte davon nichts wissen. Entsprechend gut wurden die Anlagen getarnt: als Burgruine, als Scheune, als Teil der Landschaft. „Hier ist einer der Eingänge“, sagt Matthias Lanz und deutet auf eine unscheinbare Stelle im Gebüsch. Der dahinterliegende Stein tritt leicht hervor. Ließe er sich tatsächlich öffnen, um ins Innere des Berges zu gelangen?

„Nicht mehr“, erklärt er. Der 46-Jährige, der sowohl Raststätte als auch Bunker sein Eigen nennt, geht weiter. „Das Militär hat alle sechs Eingänge zugeschüttet oder zugemauert.“ Der Sicherheit wegen. Und vielleicht auch, um die Erinnerung an ein unnützes Mammutprojekt auszulöschen.

Die Bunker, die einen möglichen Angriff Hitlers abwehren sollten, kamen nie zum Einsatz. In den 1990er-Jahren gab das italienische Militär die Anlagen auf. Das Land Südtirol stellte 20 Bunker unter Denkmalschutz, andere wurde verkauft. Lanz’ Vater bekam den Zuschlag für den Bunker, neben dem heute seine Raststätte liegt.

Der unterirdische Bunker von Matthias Lanz zieht sich über rund 200 Meter durch den Felsen. Bald könnten hier Hochzeiten stattfinden. Oder eine Lichtinstallation Einzug halten.

Lanz handelt mit Südtiroler Spezialitäten. Vor gut zehn Jahren kam die Idee auf, selbst Wein herzustellen und im Bunker zu lagern. Ein Riesling sollte es werden, „Julian“, benannt nach dem ältesten Sohn. Um Platz für die Weinfässer zu schaffen, ließ Lanz die Verteidigungsanlage ausbauen. Ein Architekt gestaltete das Entree mit elegantem Eisentor und imposantem Vordach. Eine Baufirma sprengte den ursprünglich schmalen Eingangsbereich und sicherte den Granit mit Stahlgittern und Spritzbeton.

Im großzügigen Gewölbe, das sich heute hinter dem Eingangstor auftut, gäbe es Platz für dutzende Weinfässer, doch nur eine Handvoll ist zu sehen. Was ist aus Lanz’ Vision geworden? Wo sind die Weinflaschen, die er im Bunker horten wollte?

Schnurgerade Gänge führen durch den Untergrund. Neun Räume umfasst die Anlage. In einem davon liegen sie: rund 1.000 Weinflaschen, auf Stellagen aneinandergereiht. Doch dann der Dämpfer: „Die sind nicht mehr zu verkaufen“, sagt der Bunkerbesitzer.

Beim Näherkommen offenbart sich der Grund. Dunkle Flecken ziehen sich über die Etiketten. Die Schrift ist schwer zu lesen. Während der langen Lagerzeit hat sich Schimmel angesetzt. „Es ist einfach zu feucht hier“, erklärt Lanz. „Im Winter liegt die Luftfeuchtigkeit bei 70 Prozent, im Sommer bei 90 Prozent.“ Einige Flaschen sind in Klarsichtfolie eingewickelt, ein Versuch, des Problems Herr zu werden. Doch die Schlacht scheint geschlagen. Und so reifen statt des Weins nun neue Ideen für die Nutzung des Bunkers heran. Er könnte als Ambiente für Hochzeiten dienen, als Raum für eine Lichtinstallation. Lanz ist alles recht. „Hauptsache, der Bunker wird nie wieder für seinen ursprünglichen Zweck verwendet.“

Wie aus dem Film: Über 40 Holz- und Heuhütten und eine Kapelle gehören zur Fane Alm. Ein idyllisches Ensemble, das architektonisch hervorsticht.

Schon Beda Weber war fasziniert vom „ruhigen Alpendörflein in zierlichster Bergeinsamkeit“: Auf 1.740 m Höhe, am Ende des Valler Tals, befindet sich die Fane Alm. Ein Besuch hoch oben in den Pfunderer Bergen

Auf den ersten Blick wirkt das alles wie ein Ort aus vergangener Zeit. Über 40 kleine Holzhütten reihen sich nebeneinander, die Schindeln am Dach noch wie damals mit Steinen beschwert. Almdörfer mit einer solchen Dichte an Hütten sind selten in Südtirol. Einst zog es im Sommer die gesamte Bevölkerung von Vals zur Arbeit auf die Fane Alm. Heute sind es vermehrt Wanderer, die sich sommers wie winters dorthin aufmachen.

Schutz hoch oben

Zufluchtsort oder Krankenlager? Wilde Geschichten erzählt man sich über die Fane Alm in Zeiten von Pest- und Cholera. Unklar ist dabei, ob die Talbewohner vor den Seuchen auf die Hochalm flüchteten oder ob das Almdorf als Lazarett für Erkrankte diente. Historisch ist beides nicht belegt, doch fest steht: Abgeschottet war das Hochtal zu dieser Zeit sicher, so wurde die erste befahrbare Straße zur Fane Alm erst im Jahr 1968 gebaut.

Frau mit Vision

Der Bau der schlichten Bergkapelle geht auf das Jahr 1898 zurück. Bauherrin war Helene Masl, die die Kapelle nach dem Tod ihres Bruders Franz in Auftrag gab. Es war kein leichtes Unterfangen für die alleinstehende Frau, in dieser Zeit eine Kapelle zu errichten. Doch Masl ließ sich nicht vom Plan abbringen und setzte ihren Willen um – bis ins letzte Detail. So wurden die Glocken der Kapelle auf ihren Wunsch in Ljubljana hergestellt und mit der Bahn bis nach Mühlbach transportiert.

Käse mit Geschichte

Seit dem 16. Jahrhundert wird auf der Fane Alm frische Milch zu schmackhaftem Bergkäse und Butter verarbeitet. Als Zeichen der Qualität trugen die Käselaibe damals Wappen der Herren von Wolkenstein. Heute sind es täglich rund 1.000 Liter Milch, aus denen ein Senner zwischen Mitte Juni und Mitte September hochwertige Produkte herstellt.

Beeindruckende Filmkulisse

Die besondere Architektur der Fane Alm zieht nicht nur Ausflügler an, sondern auch Filmschaffende. Giorgio Diritti, renommierter Regisseur aus der Emilia-Romagna, wählte das Almdorf im Herbst 2022 als Drehort für seinen Film Lubo. Für diesen verwandelte sich die Fane Alm drei Wochen lang in eine Schweizer Ortschaft, in der der Protagonist seinen Militärdienst leistet. 2023 war Lubo im Rennen um den Goldenen Löwen bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig.

Abschied vom Sommer

Zahlreiche Bräuche ranken sich um die Fane Alm. Einzelne sind in Vergessenheit geraten, andere werden heute noch am Leben gehalten. So auch der Brauch der „Schelle“. Am Mittwoch vor dem offiziellen Almabtrieb ziehen die Hirten mit Schellen geschmückt und unter Geläut und Juchzen ins Tal. Der Almsommer wird mit diesem Umzug beendet, die Unversehrtheit der Tiere, die wieder ins Tal ziehen, gefeiert.

+ Tipp: Die Fane Alm eignet sich als Ausgangspunkt, um die Pfunderer Berge zu erkunden, wie zum Beispiel die Wilde Kreuzspitze (3.135 m). Nachher zur Stärkung eine Brettljause mit Käse genießen!

Manni Nössing ist ein Pionier der freien Winzerszene. Obwohl er anfangs kaum eine Ahnung hatte, geriet sein erster Tropfen zur Sensation. Über einen, der die Freiheit liebt –und für den Wein ein facettenreiches Kulturgut ist

DER WINZER MANNI NÖSSING schaut zum Fenster seines Hofes hinaus, auf seine Weinreben und seine Stadt, Brixen, die unten im Tal liegt. Über ihm, seinem Hof und der Stadt sticht die Sonne vom blauen Himmel herab. Neben dem Fenster hängt ein Foto an der Wand, ein Bild, es zeigt in Schwarz und Weiß, wie der Hof früher war. Auf den ersten Blick hat sich nichts verändert, könnte man meinen, seit der heute 53-Jährige als kleiner Junge hier herumlief – und doch ist es viel.

Es gab eine Zeit, da sorgten ein paar junge, wilde Winzer in Südtirol für Aufsehen. Weil sie aus den altehrwürdigen Kellereien austraten. Weil sie auf qualitative Nischen setzten. Ihr eigenes Ding machen wollten. Weil sie sagten: Ich versuch’s allein! Im Eisacktal war Nössing so einer, einer der Pioniere, ganz sicher einer der wildesten. Immer schon. Bei allem. Beim Skifahren auf den Hängen der Plose. Beim Feiern unten in den Spelunken der Stadt. Feiern mit dem Manni, dass sagen sie heute noch, die, die damals mitgefeiert haben, das sei was gewesen!