Il était une fois est le magazine historique de la Société historique de Saint-Lazare publié 3 fois par année, soit en janvier, mai et septembre.

Le contenu de cette publication peut être reproduit avec mention de la source à la condition expresse d’avoir obtenu, au préalable, la permission de la Société historique de Saint-Lazare.

Éditeur: Paul LavigneL’adhésion est totalement gratuite pour devenir un membre civil à vie de la Société historique de Saint-Lazare. En devenant membre à vie, vous recevrez le lien électronique vers notre magazine 3 fois par année et vous bénéficierai de tarifs préférentiels pour nos événements.

Vous trouverez le formulaire d’adhésion sur notre site web www.shsl.ca sous la rubrique Devenez membre.

Les tarifs pour devenir membre corporatif ou institutionnel de la Société historique de Saint-Lazare sont les suivants:

Membre OR (Publicité 1/4 page): $150.00 par année

Membre ARGENT (Publicité 1/8 page): $100.00 par année

Membre BRONZE (Publicité 1/16 page): $50.00 par année

Pour devenir membre corporatif ou institutionnel, veuillez vous informer au info@shsl.ca et nous vous présenterons tous les autres avantages.

L’aéroport de Saint-Lazare, jadis appelé Aviation Cooper, est en activité au centre-ville de la municipalité depuis plus de 50 ans.

Norman Cooper, ancien pilote officier dans la RCAF lors de deuxième guerre mondiale, n’a jamais vu les atrocités du conflit, mais n’avait jamais mis de côté non plus son rêve de piloter. Norman et ses frères Charlie et Jimmy étaient propriétaires d’un détaillant Ford à SainteAnne-de-Bellevue et par la suite à Baie-d’Urfé. Norman et son épouse achètent en 1956, une fermette sur le chemin Sainte-Élisabeth afin de permettre à ses filles de pratiquer leur passe-temps favori, l’équitation.

En 1962, Norman acquiert une ferme sise sur le chemin Sainte-Angélique et en 1967, il obtient de nouveau son brevet de pilote privé, érige une première piste d'atterrissage en herbe, achète son premier aéronef et l’aéroport Cooper de Saint-Lazare est officiellement inauguré.

Après la vente du garage familial quelques mois plus tard, il décide d’en construire un sur sa terre. À la suite d’un malheureux événement qui détruit complètement le garage en juin 1970, Norman le rebâtit et l'exploitera dorénavant comme un hangar destiné à l’entretien mécanique des aéronefs.

L’aéroport acquiert de la notoriété au cours des années subséquentes et suite à l'appui de l’Association des aéronefs expérimentaux (Experimental Aircraft Association) et des fermiers pilotes (Flying Farmers), l’aérodrome prend son envol et devient une destination prisée dans la région.

Pendant plusieurs années, un événement annuel attire de nombreux pilotes du Québec et de l’Ontario à Saint-Lazare. Le fameux Fly-In Breakfast, un rendezvous classique parmi les aéroports régionaux du Québec, est une activité souvent caritative, où la population est invitée à déguster un merveilleux petitdéjeuner, offert par une armée de bénévoles tout en admirant les aéronefs garés sur le tarmac. On pouvait facilement servir jusqu’à 800 repas lors d’un tel événement à l'aéroport Cooper.

Au cours des années 2000, l’aéroport subit une cure de rajeunissement avec l’ajout de nouveaux hangars, l’asphaltage du stationnement d'aéronefs, de la voie de circulation ainsi que la piste d’atterrissage principale. Parfait pour les tournages

Fait inusité, l’aéroport de Saint-Lazare a été le théâtre de plusieurs productions cinématographiques dont les longs métrages The Spirit of Adventure : Night Flight avec Trevor Howard (1979), Sans motif apparent (No Good Deed) avec Samuel L. Jackson (2002) et Les Plouffe de Gilles Carle (1981). L’aéroport a même été utilisé pour le tournage d’une publicité par la compagnie Chevrolet lors du lancement de la Chevrolet Impala et du service On Star en 2017, visionnée pour la première fois au cours du Super Bowl cette année-là.

Malgré le décès de Norman en 1996 et de son épouse Ethel en 2000, l’aéroport poursuit sa vocation sous l’égide de sa fille Judy Cooper et son mari Jack Brown. Ayant éprouvé un ralentissement au cours des années 2010, l’aéroport de nos jours connaît un essor, suite à la fermeture de l’aéroport de Les Cèdres et à l’implantation d’une nouvelle école de pilotage, Air Prestige, qui offre des cours de pilotage sur des Cessna 150 et 172.

Par Anick Chevrier

Par Anick Chevrier

Une idée soumise par madame Carole Marcoux, résidente et présidente du groupe Les Sages branchés, d’aménager une halte repos a suscité un vif intérêt auprès de la municipalité et des citoyens.

Créer un espace vert, propice pour une pause et nous permettre de contempler la beauté de notre milieu au cœur de notre village a fait écho au point où l’idée s’est concrétisée au cours de l’été 2022 et peu à peu la halte-repos a pris forme ; le magnifique aménagement paysagé constitué de vivaces, d’arbustes et de spécimens rustiques, la construction d’une pergola et l’installation de bancs crée un espace sublime au centre du village qui nous invite à y poser non seulement notre regard, mais aussi à aller s’y poser pour quelques instants de contemplation, de détente et d’échanges avec nos concitoyens.

Pour égayer la halte-repos, une idée formidable a été mise de l’avant : réaliser une œuvre d’art mural sur le mur du bâtiment du commerce chez Maurice visible de la halte-repos et de la rue.

Un comité de travail a été formé et constitué de gens de divers horizons : Geneviève Lachance, mairesse, Marc Tremblay, directeur du service des Loisirs, Alexandra Lemieux, directrice du service d’urbanisme, Gisèle Lapalme, artiste réputée et citoyenne de Saint-Lazare, Carole Marcoux, présidente des Sages branchés de Saint-Lazare ainsi qu’Anick Chevrier vice-présidente de la Société historique de Saint-Lazare.

Une première à Saint-Lazare : une œuvre de type murale

C’est en collaboration avec le regroupement d’artistes d’art mural : Mu Montréal que nous avons mené à bien ce projet d’envergure, mais ô combien stimulant! Nous avons été guidés par madame Julie Lambert, directrice de production chez MU, pour arriver à l’œuvre finale. Nous avons étudié et découvert divers portfolios et artistes et avons élaboré notre vision et notre intention derrière l’œuvre murale à intégrer à la halte repos : une œuvre qui évoque Saint-Lazare d’hier et d’aujourd’hui. Le choix du comité s’est arrêté sur l’artiste muraliste Mélissa Del Pinto.

Un travail de recherche historique et de photos d’archives soumis par Anick Chevrier et des suggestions apportées par le comité quant aux spécificités qui caractérisent Saint-Lazare ont été transmis à l’artiste. Inspirée par les notes et les photos soumises, Mélissa Del Pinto nous a proposé une esquisse qui a charmé et enchanté le comité en nous donnant une idée générale de ce à quoi allait ressembler la murale. Finalement, c’est une œuvre magistrale et d’une beauté sans égal que

Mélissa Del Pinto a réalisée avec la participation bénévole d’artistes de Saint-Lazare qui ont participé au projet. La murale évoque 3 thèmes marquants de notre histoire : la gare, l’exposition agricole et ses populaires concours hippiques ainsi que la première église du village qui fût détruite à la suite d'un incendie en 1942. Les pins blancs, les champs et l’orée des bois de feuillus, la flore, les monarques, les oiseaux y sont évoqués avec une grande beauté ; tous les éléments brillamment illustrés font ressortir naturellement le lien entre le passé et le présent de notre belle municipalité.

Notons que 3 artistes de Saint-Lazare se sont portés volontaires et bénévoles pour prêter mainforte à l’artiste muraliste. L’œuvre de Mélissa Del Pinto marque l’histoire de Saint-Lazare par cette première réalisation d’art mural dans notre ville. La famille Chartrand, propriétaire du bar Chez Maurice, a accepté que l’œuvre soit réalisée sur le mur de leur bâtiment et qu’elle y soit conservée pour la postérité.

Originaire de Montréal, Melissa Del Pinto est connue pour ses peintures grand format d’oiseaux et ses cadres méticuleusement sculptés. L'artiste a exposé et a collaboré sur de nombreuses murales tant au Canada qu’aux États-Unis. Des institutions prestigieuses telles que le Musée des beaux-arts de Montréal et l’Orchestre symphonique de Montréal lui ont commandé des œuvres.

*Nous remercions Mu Montréal et sa directrice de production, Mme Julie Lambert, de nous avoir permis d’intégrer au calendrier la photo de l’esquisse de la murale ainsi que la brève biographie de l’artiste Mélissa Del Pinto.

Une grande partie de la famille Chartrand entourée à gauche par l’artiste Melissa del Pinto ainsi

’à droite de Geneviève Lachance, mairesse, Anick Chevrier vice-présidente de la Société historique de Saint-

toutes trois ayant siégé sur le comité de travail.

Une résolution municipale a été votée le 9 août 2022 afin de nommer la halte repos La place Maurice-Chartrand. La SHSL salue cette initiative de rendre hommage à monsieur Chartrand (15 janvier 1930 - 8 septembre 2021).

Monsieur Chartrand est celui qui à l’origine, a lancé le Bar chez Maurice, devenu une véritable institution, une référence dans la région et bien au-delà. Chez Maurice est depuis bon nombre de générations, le lieu de rassemblement, de diver-

et

tissement et du spectacle. C’est aussi pour honorer l’apport de monsieur Chartrand à la vie culturelle, commerciale et communautaire de Saint-Lazare que son nom a été donné à la halte-repos.

Cette place commémorative est située sur le chemin Sainte-Angélique, à Saint-Lazare, en Montérégie. Plus précisément, elle se trouve entre l'avenue Bédard et la rue Poirier.

Son nom rappelle la mémoire de Maurice Chartrand (1930-2021), époux de Jeanne Turcotte (1928-2013). Homme d’affaires impliqué dans sa communauté, ce dernier a participé au rayonnement de la ville de Saint -Lazare.

Il est notamment le fondateur du bar Chez Maurice, qui est adjacent à la place commémorative. Ce commerce, d'abord connu sous le nom d'Hôtel Lavigne, avait été acquis par son père, Roméo Chartrand (1900 -1969), en 1938. Succédant à son père en 1949, Maurice Chartrand a transformé l'établissement en un magasin général, hôtel, restaurant-bar et taverne.

Au début des années 1900, les instruments pour l’agriculture n’étaient pas aussi modernes et confortables (roues et sièges en acier…) que ceux de nos jours. Ici, on peut voir un instrument de fanaison dont la fonction était de retourner le foin pour l’aider au séchage. Le principe était d’amasser assez de foin pour le remplir, d’actionner un levier qui faisait lever puis vider le râteau.

Ce râteau à foin de la marque Cockshutt était à l’époque tiré par un cheval. On peut constater que celui-ci a été transformé pour être tiré par un tracteur. Les cultivateurs modifiaient leurs équipements, quoique ceux-ci demeuraient aussi serviables après toutes ces années de service, pour suivre un peu l’évolution, dont l’arrivée des tracteurs. Aujourd’hui, on utilise plutôt ce qu’on appelle un râteau de côté.

La marque Cockshutt de la Cockshutt Farm Equipment Limited était très recherchée au 19e siècle dans le monde entier. Elle s’est vendue pendant plus de 85 ans

et était très populaire au Canada et dans les États américains. Nous devons cette marque au rêve de James G. Cockshutt, fils d’un riche marchand de l’époque.

On peut voir ci-dessous, deux instruments aratoires (outils qui servent à travailler le sol). Je m’excuse pour l’anglicisme, mais après plusieurs recherches, je n’ai pas réussi à trouver le nom exact. Tout ça pour vous expliquer que ces instruments étaient tirés par un cheval pour creuser la terre. J’ai déjà entendu dire que des objets comme ceuxci ont participé au creusage du canal de Soulanges. Pas besoin de vous dire qu’après une journée de travail, l’opérateur n’avait pas besoin d’aller au gym ni de compter les moutons pour s’endormir.

Les instruments de fanaison et aratoires que je vous ai fait connaitre sont tous de Saint-Lazare. Ils ont appartenu à monsieur Jacques Rozon, père de monsieur Gérard Rozon du chemin Saint-Louis et ils ont servi à la culture de notre territoire au début des années 1900. Le râteau a été acheté par la Société historique de Saint-Lazare qui en a fait don à la ville de Saint-Lazare. Celui-ci sera exposé au printemps sur le territoire de notre ville. Ma sœur et moi avons fait l’achat des autres instruments afin de préserver notre histoire, notre patrimoine.

Voici un autre instrument aratoire, un sarcleur. Celui-ci servait à sarcler la terre, plus précisément à enlever les mauvaises herbes entre les rangs de culture. Comme on peut voir au centre, il y a un bras qui sert à élargir ou rétrécir tout selon la largeur des rangs de culture. Ça me rappelle de très beaux souvenirs puisque mon grand-père maternel en possédait un pareil qu’il avait modifié pour être tiré par son tracteur. Je me souviens d'avoir conduit le tracteur pendant que lui manœuvrait le sarcleur.

La 3e exposition dans le cabinet vitré de la SHSL sera installée dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville d’ici quelques semaines et aura pour thème : les écoles de Saint-Lazare. Si vous passez par l’Hôtel de Ville, arrêtez-vous pour y jeter un coup d’œil! Plusieurs artéfacts et photos y sont présentés. Nous en profitions pour remercier toutes les personnes qui nous ont fait don ou prêt d’archives, de photos et de souvenirs afin de les partager et les faire connaître au plus grand nombre!

La dernière rétrospective portait sur le thème des anciens combattants ayant pris part à un ou plusieurs des grands conflits mondiaux. Cette exposition, mise en place dans le cadre de l’événement commémoratif tenu en novembre 2021 pour leur rendre hommage, avait été développée afin de soutenir l’inauguration du mémorial érigé au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville.

Par Anick Chevrier

Par Anick Chevrier

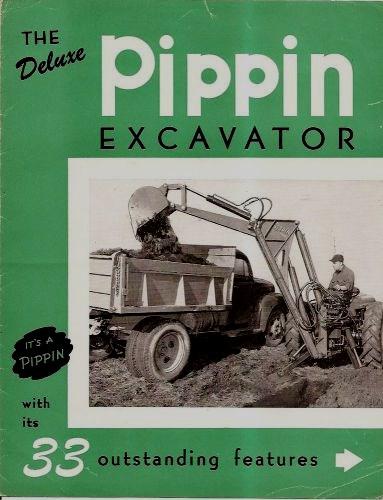

Le dictionnaire québécois Usito donne au mot pépine une origine inconnue et le fait remonter à 1974, dans un glossaire de mots relevés en Beauce par le professeur de langue Maurice Lorent. Le glossaire en question cite une petite annonce du journal L’ÉclaireurProgrès et indique, sans cependant étayer l’affirmation, que le mot pépine proviendrait de piping, l’équivalent anglais de tuyauterie. Cette étymologie populaire est relayée par d’autres sources, dont le dictionnaire du linguiste Lionel Meney. Celui-ci glose piping avec l’indication : qui installe des canalisations. On trouve aussi cette source dans le logiciel de correction Antidote depuis 2006. Un dépouillement approfondi des principales sources de référence disponibles permet de trouver un relevé de pépine légèrement antérieur à celui de Lorent. Le mot a effectivement fait l’objet d’observations métalinguistiques dès 1966 dans le bulletin de l’Académie canadiennefrançaise, qui présente lui aussi une proposition d’étymologie :

Texte original de Gabriel Morin reproduit avec autorisation de la revue Histoire Québec

Pour creuser les tranchées dans lesquelles passent des canalisations (les oléoducs et les gazoducs), on se sert d’un excavateur que les manœuvres ont baptisé ici pépine. Le nom exact de la machine leur étant inconnu, ils n’ont rien trouvé de mieux que de la nommer selon le travail auquel elle sert. Et c’est ainsi que pipeline s’est mué en pépine.

Par la suite, dans la documentation plus spécialisée, quelques linguistes font furtivement allusion à l’étymologie de pépine, indiquant qu’il s’agirait d’un nom de marque anglaise d’une marque de commerce ou d’un emprunt sans fournir de détails ni de preuves.

Plus récemment, le chroniqueur de langage Jacques Lafontaine a mené sa propre enquête sur le Web et auprès du lectorat du Journal de Montréal pour retrouver l’origine du mot. Ses conclusions synthétisent efficacement les hypothèses qui circulent le plus fréquemment dans la population.

Quelle est l’origine du terme pépine, qui désigne dans le langage courant une chargeuse-pelleteuse? Peut-être de l’anglais piping (tuyauterie), selon une source anonyme sur Wikipédia. Pas sûr. Certains affirment que le mot pépine viendrait de l’anglais peep in. Voici l’explication : lorsque l’engin creusait une tranchée, le contremaître demandait à un des travailleurs de vérifier la présence d’obstacles en lui criant Peep in! D’autres viennent plutôt confirmer la version selon laquelle pépine viendrait de Pépin, nom de famille du constructeur de cet engin de terrassement.

Les informations présentes dans la documentation disponible se contredisent à certains égards. En effet, pépine ne peut pas venir à la fois de pi-

peline, piping, peep in, Pépin et du nom d’une mystérieuse marque de commerce anglaise. Qu’en est-il donc?

Un retour à la documentation de première main, notamment le dépouillement d’anciens journaux québécois, permet d’élucider l’étymologie du mot une fois pour toutes.

Il s’avère que le québécisme pépine provient du nom de la Pippin Construction Equipment company, une ancienne compagnie basée à Hartford au Vermont. L’entreprise se spécialisait dans la vente de pelles mécaniques pouvant être ajoutées à des tracteurs afin de les transformer en rétrocaveuses (backhoes). Le nom de la compagnie provient du patronyme de son fondateur, Marcus J. Pippin, comme confirmé à l’auteur par son fil en 2021.

La Pippin commence à publiciser sa machinerie au Québec dès le début des années 1950. La compagnie se taille une certaine place sur le marché alors émergent des pelles hydrauliques. Le premier brevet de pelle rétrocaveuse a été déposé aux ÉtatsUnis le 25 juin 1947 par Vaino J. Holopainen et est entré en vigueur le 7 février 1950. Dès cette époque, les pelles Pippin étaient montées sur les tracteurs de marques comme Ferguson, Ford, Inter-

Dans la bouche des francophones, le nom commercial Pippin est rapidement adapté en pépine, comme le relève une petite annonce de 1956 dans laquelle il est question d’un Tracteur Ford avec loader et pelle hydraulique de marque Pépine. Sous l’effet de l’usage, le nom propre se transforme en nom commun, et s’emploie notamment comme synonyme générique de pelle rétrocaveuse. Cet onomastisme, c’est-à-dire ce mot issu d’un nom propre, apparait de manière récurrente dans la documentation à partir des années 1960. Nous l’avons retrouvé pour la première fois dans une annonce classée de La Presse en 1963, qui mentionne un tracteur équi-

Le nom pépine s’ancre progressivement dans l’usage informel et général du français québécois au courant des décennies qui suivent. Au fil du temps, il en vient non plus tant à désigner les pelles rétrocaveuses ajoutées aux tracteurs, mais bien les véhicules qui en sont équipés.

Cette petite contribution sur le mot pépine montre combien les étymologies qui circulent dans la documentation s’avèrent parfois trompeuses et perfectibles. La combinaison de la méthode historique avec celle de la linguistique permet cependant d’essarter des zones du savoir jusqu’alors laissées en broussaille. Nous sommes heureux de présenter l’édition 2023 du calendrier commémoratif soulignant les 148 ans de Saint-Lazare! Depuis 2020 que nous nous efforçons de partager avec tous des photos et des images qui relatent les pans de notre histoire, de notre patrimoine et des familles fondatrices. Voici la couverture des 4 dernières parutions que nous avons commencé à produire en 2020. Nous avons pour objectif de générer un calendrier commémoratif jusqu’en 2025 : année qui marquera le 150e anniversaire de notre belle municipalité!

*Erratum : Dans l’édition du calendrier commémoratif 2023, une erreur s’est glissée à la page du mois de juin dans laquelle on y retrouve le cheval de course sous harnais Pointer Grattan. Veuillez noter qu’il s’agit de monsieur David Larocque, le maître aux commandes du champion et non Jean-Louis Larocque. Nous nous excusons de cette erreur et vous remercions pour votre compréhension.

Le concept de brasserie est très prisé dans les années 70 et 80. Saint-Lazare n’est pas en reste, et plusieurs se souviendront, entre autres, de la Brasserie Des Sables, située au cœur du village de Saint-Lazare, dont monsieur Yves Beaulne était propriétaire. Peu de gens se souviendront, cependant, de la Brasserie du Village qui, elle, était située sur la Côte Saint-Charles, à l’opposé du restaurant Mon Village (2760 Côte Saint-Charles).

Cette brasserie était la propriété des Entreprises D.W.B., qui était également propriétaire du Restaurant Mon Village. Cette brasserie n’a eu qu’une très courte vie alors qu’elle est ouverte à l’automne 1978 et qu’elle passera au feu le 24 décembre 1978. La ville de Saint-Lazare n’avait pas de service de sécurité incendie à cette époque et ce sont les pompiers de Vaudreuil, assistés de leurs confrères de Hudson qui arriveront sur place et qui constateront que l’immeuble est perdu.

Le terrain est aujourd’hui toujours vacant, la brasserie n’ayant jamais été reconstruite. Le restaurant Mon Village, lui, est toujours au même endroit dans l’ancienne ferme de la famille Parsons.