ETUDE D’IMPACT

HYDROGEOLOGIE

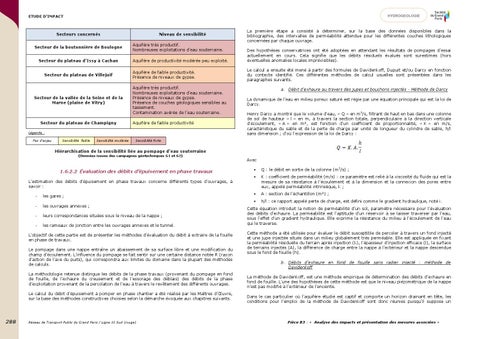

Secteurs concernés Secteur de la boutonnière de Boulogne Secteur du plateau d’Issy à Cachan Secteur du plateau de Villejuif

Secteur de la vallée de la Seine et de la Marne (plaine de Vitry)

Secteur du plateau de Champigny

Niveau de sensibilité Aquifère très productif. Nombreuses exploitations d’eau souterraine. Aquifère de productivité modérée peu exploité. Aquifère de faible productivité. Présence de niveaux de gypse. Aquifère très productif. Nombreuses exploitations d’eau souterraine. Présence de niveaux de gypse. Présence de couches géologiques sensibles au tassement. Contamination avérée de l’eau souterraine. Aquifère de faible productivité

Légende : Pas d’enjeu

Sensibilité faible

Sensibilité modérée

La première étape a consisté à déterminer, sur la base des données disponibles dans la bibliographie, des intervalles de perméabilité attendue pour les différentes couches lithologiques concernées par chaque ouvrage. Des hypothèses conservatrices ont été adoptées en attendant les résultats de pompages d’essai actuellement en cours. Cela signifie que les débits résiduels évalués sont surestimés (hors éventuelles anomalies locales imprévisibles). Le calcul a ensuite été mené à partir des formules de Davidenkoff, Dupuit et/ou Darcy en fonction du contexte identifié. Ces différentes méthodes de calcul usuelles sont présentées dans les paragraphes suivants. a. Débit d’exhaure au travers des jupes et bouchons injectés - Méthode de Darcy La dynamique de l’eau en milieu poreux saturé est régie par une équation principale qui est la loi de Darcy. Henry Darcy a montré que le volume d'eau, « Q » en m3/s, filtrant de haut en bas dans une colonne de sol de hauteur « l » en m, à travers la section totale, perpendiculaire à la direction verticale d'écoulement, « A » en m², est fonction d'un coefficient de proportionnalité, « K » en m/s, caractéristique du sable et de la perte de charge par unité de longueur du cylindre de sable, h/l sans dimension ; d'où l'expression de la loi de Darcy :

Sensibilité forte

Hiérarchisation de la sensibilité liée au pompage d’eau souterraine (Données issues des campagnes géotechniques G1 et G2)

1.6.2.2 Évaluation des débits d’épuisement en phase travaux L’estimation des débits d’épuisement en phase travaux concerne différents types d’ouvrages, à savoir : -

les gares ;

-

les ouvrages annexes ;

-

leurs correspondances situées sous le niveau de la nappe ;

-

les rameaux de jonction entre les ouvrages annexes et le tunnel.

L’objectif de cette partie est de présenter les méthodes d’évaluation du débit à extraire de la fouille en phase de travaux. Le pompage dans une nappe entraîne un abaissement de sa surface libre et une modification du champ d’écoulement. L’influence du pompage se fait sentir sur une certaine distance notée R (rayon d’action de l’axe du puits), qui correspondra aux limites du domaine dans la plupart des méthodes de calculs. La méthodologie retenue distingue les débits de la phase travaux (provenant du pompage en fond de fouille, de l’exhaure du creusement et de l’essorage des déblais) des débits de la phase d’exploitation provenant de la percolation de l’eau à travers le revêtement des différents ouvrages. Le calcul du débit d’épuisement à pomper en phase chantier a été réalisé par les Maîtres d’Œuvre, sur la base des méthodes constructives choisies selon la démarche évoquée aux chapitres suivants.

288

Réseau de Transport Public du Grand Paris / Ligne 15 Sud (rouge)

Avec

Q : le débit en sortie de la colonne (m3/s) ;

K : coefficient de perméabilité (m/s) : ce paramètre est relié à la viscosité du fluide qui est la mesure de sa résistance à l’écoulement et à la dimension et la connexion des pores entre eux, appelé perméabilité intrinsèque, k ;

A : section de l’échantillon (m²) ;

h/l : ce rapport appelé perte de charge, est défini comme le gradient hydraulique, noté i.

Cette équation introduit la notion de perméabilité d’un sol, paramètre nécessaire pour l’évaluation des débits d’exhaure. La perméabilité est l'aptitude d'un réservoir à se laisser traverser par l'eau, sous l'effet d'un gradient hydraulique. Elle exprime la résistance du milieu à l'écoulement de l'eau qui le traverse. Cette méthode a été utilisée pour évaluer le débit susceptible de percoler à travers un fond injecté et une jupe injectée situés dans un milieu globalement très perméable. Elle est appliquée en fixant la perméabilité résiduelle du terrain après injection (k), l’épaisseur d’injection efficace (l), la surface de terrains injectés (A), la différence de charge entre la nappe à l’extérieur et la nappe descendue sous le fond de fouille (h). b. Débits d’exhaure en fond de fouille sans radier injecté : méthode de Davidenkoff La méthode de Davidenkoff, est une méthode empirique de détermination des débits d’exhaure en fond de fouille. L’une des hypothèses de cette méthode est que le niveau piézométrique de la nappe n’est pas modifié à l’extérieur de l’enceinte. Dans le cas particulier où l’aquifère étudié est captif et comporte un horizon drainant en tête, les conditions pour l’emploi de la méthode de Davidenkoff sont donc réunies puisqu’il suppose un

Pièce B3 : « Analyse des impacts et présentation des mesures associées »