Sesc São Paulo

Av. Álvaro Ramos, 991

03331–000 São Paulo – SP

Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br

volume 35 número 89 julho/2025

Sesc São Paulo

Av. Álvaro Ramos, 991

03331–000 São Paulo – SP

Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br

volume 35 número 89 julho/2025

SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Administração Regional no Estado de São Paulo

PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL

Abram Szajman

DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL

Luiz Deoclecio Massaro Galina

SUPERINTENDÊNCIAS

TÉCNICO - SOCIAL

Rosana Paulo da Cunha

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ricardo Gentil

ADMINISTRAÇÃO

Jackson Andrade de Matos

ASSESSORIA TÉCNICA E DE PLANEJAMENTO

Marta Raquel Colabone

ASSESSORIA JURÍDICA

Carla Bertucci Barbieri

GERENTES

ESTUDOS E PROGRAMAS SOCIAIS Flávia Andréa Carvalho ARTES GRÁFICAS Rogério Ianelli

COMISSÃO EDITORIAL

Adriana Reis Paulics, Alan Dias Fernandes, Aline Tafner Moreira, André Dias, Debora Cravo, Dulci Lima, Gustavo Nogueira de Paula, Juliana Fernandes Silveira, Juliana Viana Barbosa, Neide Alessandra Périgo Nascimento, Paula Caroline de Oliveira Souza, Ricardo Tacioli, Rosângela Barbalacco, Suellyn Ortiz Camargo, Teresa Maria da Ponte Gutierrez, Tiago Marchesano, Zulaie L. Breviglieri da Silva

coordenação geral Flávia Andréa Carvalho coordenação executiva André Dias e Rosângela Barbalacco editoração Humberto Mota produção digital Rodrigo Losano fotografias pág. 8: Gabriela Mendes; pág. 11: Adauto Pierin; pág. 18: Ingrid Veloso; pág. 23: Bruna Damasceno; pág. 84, 85, 86, 89 e 92: Lenise Pinheiro; pág. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103: Emídio Luisi; pág. 104, 107, 108, 110, 111, 113 e 122: Bruna Damasceno; pág. 114: Silvia Machado. revisão Samantha Arana projeto gráfico Cesar Albornoz

Artigos para publicação podem ser enviados para avaliação da comissão editorial no seguinte endereço: revistamais60@sescsp.org.br

Mais 60: estudos sobre envelhecimento / Edição do Serviço Social do Comércio. –São Paulo: Sesc São Paulo, v. 35, n. 89, Julho 2025 –. Quadrimestral.

ISSN 2358-6362

Continuação de A Terceira Idade: Estudos sobre Envelhecimento, ano 1, n. 1, set. 1988-2014. ISSN 1676-0336.

1. Gerontologia. 2. Terceira idade. 3. Idosos. 4. Envelhecimento. 4. Periódico. I. Título. II. Subtítulo. III. Serviço Social do Comércio. CDD 362.604

reportagem

Mestres e Mestras da Cultura Popular Brasileira por Deyvis Drusian e Vanessa Pinheiro

Envelhecimento Artista na Longevidade – Relato de uma Experiência Vivida com o Sr. Manoel por Cinthia Lucia de Oliveira Siqueira

O Tempo na Formação da Subjetividade dos Sujeitos que Estão na Fase da Velhice e que Têm a Arte como Ofício por Rodrigo Geraldo de Oliveira e Débora Wilza de Oliveira Guedes

Narrativas sobre Memória e Envelhecimento: O Trabalho Social com Pessoas Idosas no Projeto Cidadania Ativa no Ceará Por Cristina Maria da Silva, Thaís Andrade Silva, Lucas Pinheiro Tenório Farias, Thaís Castro Monteiro, Claudeiza Coelho Carvalho da Costa, Gabriela Brilhante Rabelo, Poliana Mesquita de Brito e Maria Samira da Silva Monteiro

painel de experiências

Entre Romeus e Julietas: Uma Experiência de Jogos

Teatrais para Pessoas Idosas no Sesc Ipiranga por Olívia Tamie Okasima

entrevista

Othon Bastos

protagonismos

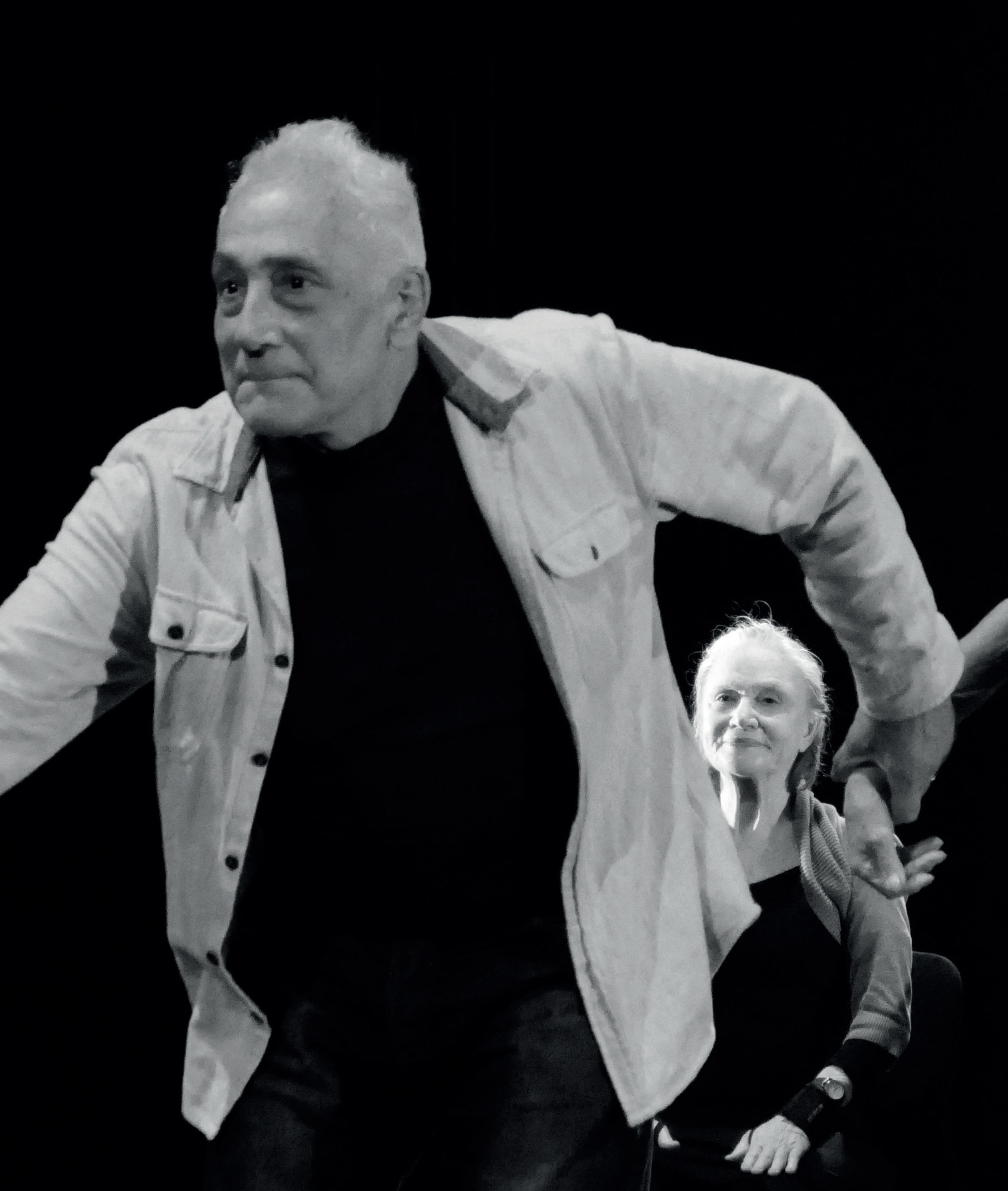

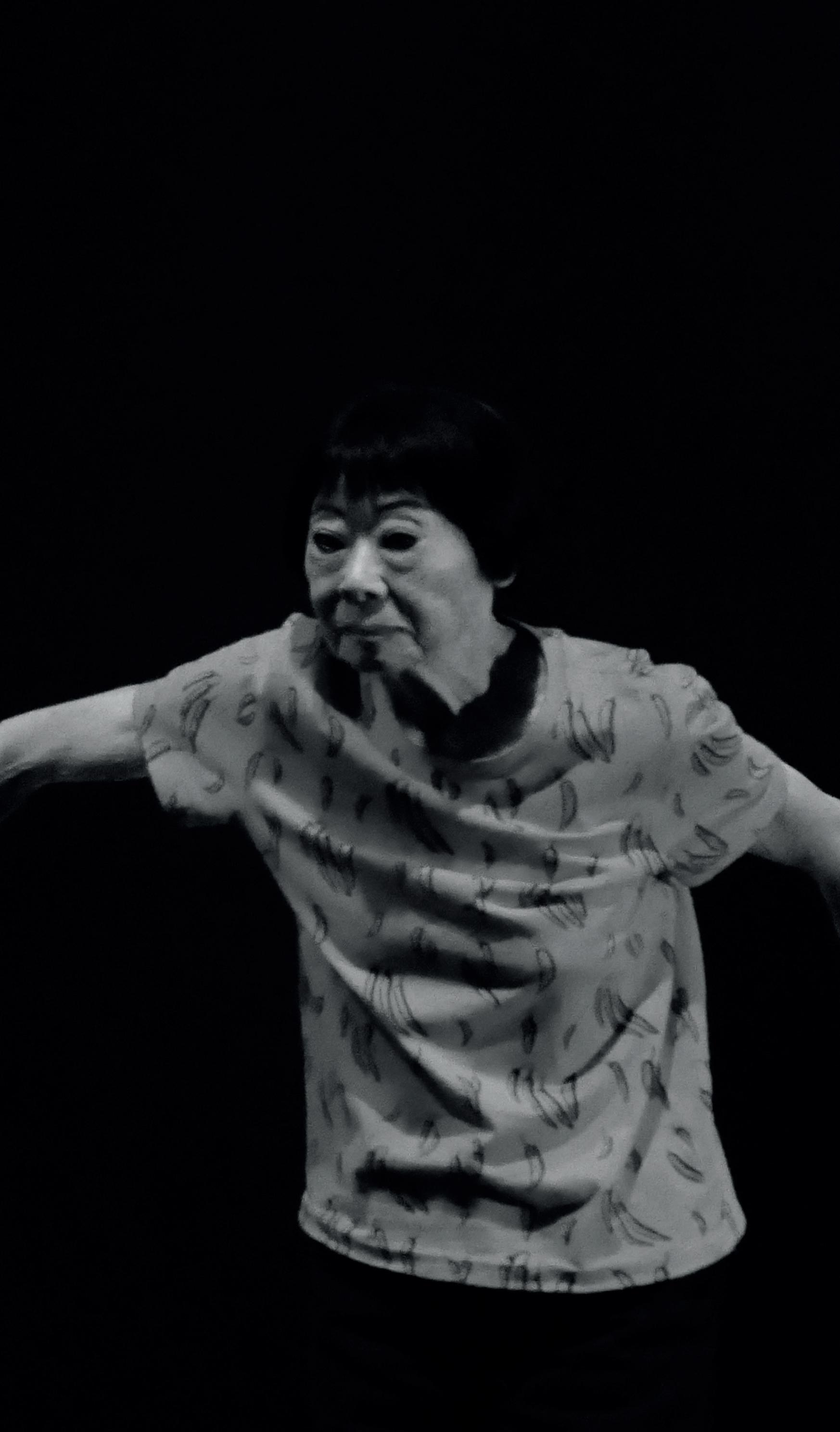

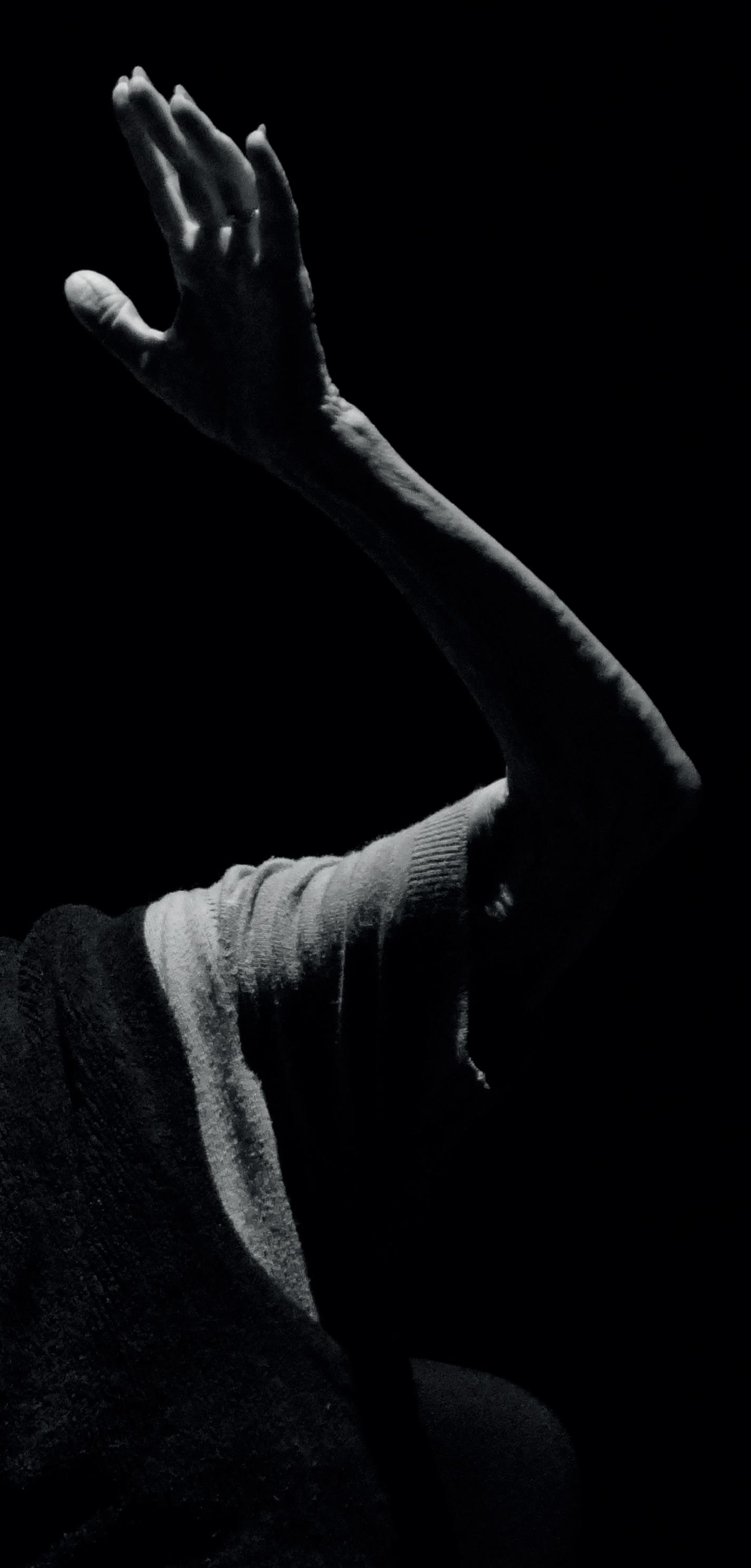

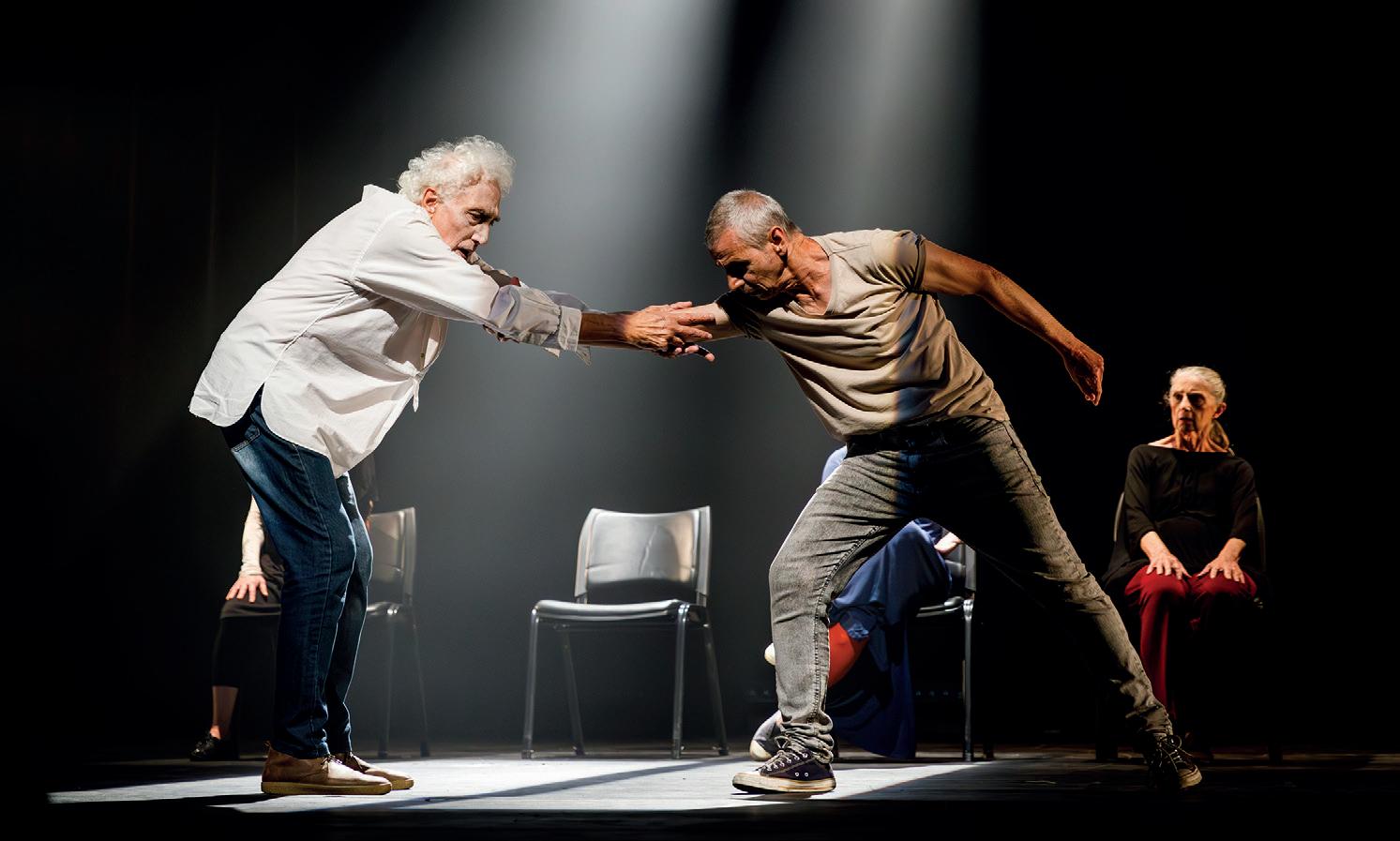

Corpos Velhos – Para que Servem? por Emídio Luisi

envelhecemos

Corpos Velhos que Dançam! por Luis Arrieta

lançamento

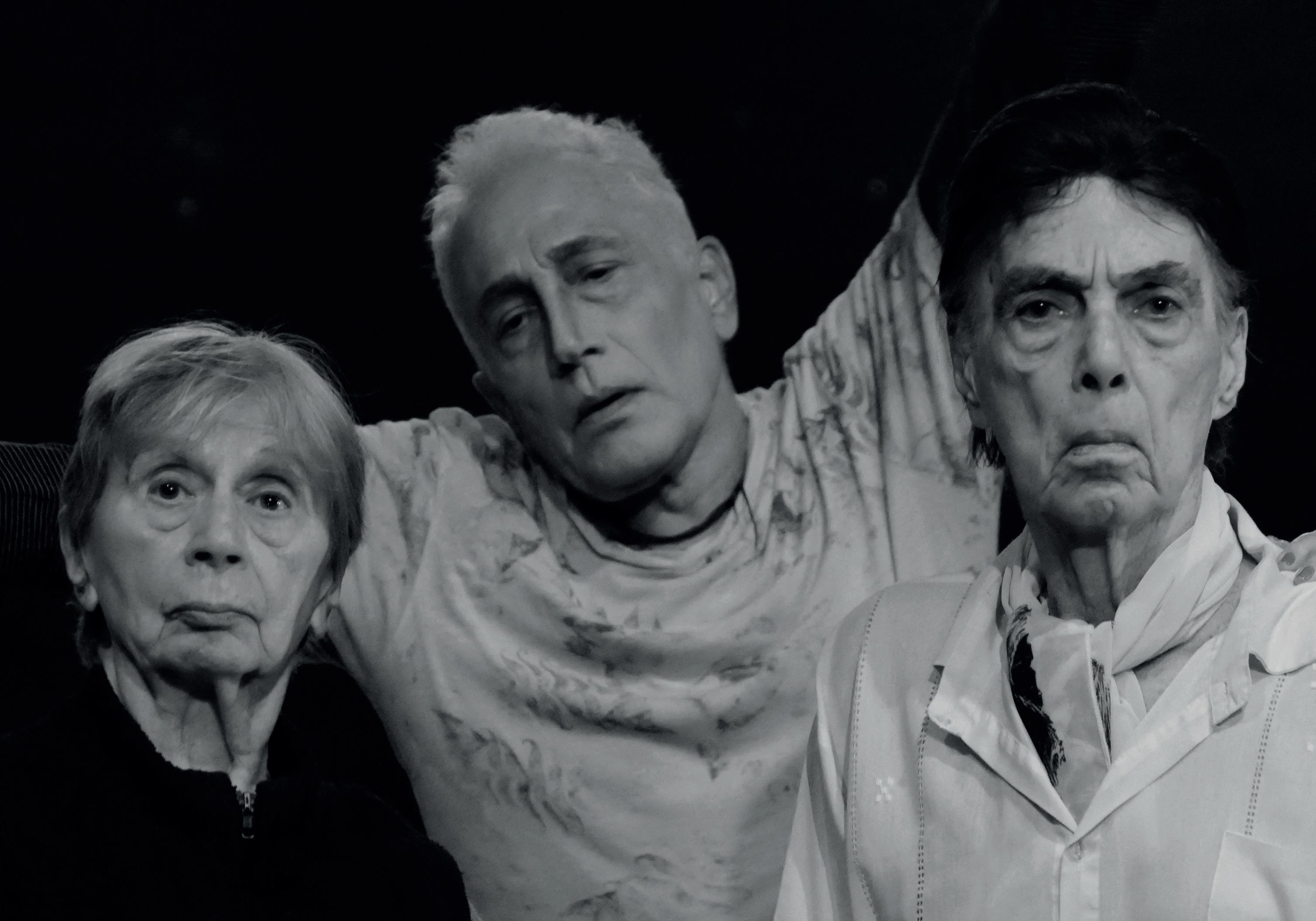

No Teatro Oficina, Zé Celso Ampliou Seu Ciclo Criativo na Maturidade por Claudio Leal

resenha

Da Infância à Velhice: O Fenômeno Cultural das Gerações por Lucas Pelegrini Nogueira de Carvalho

O envelhecimento vai muito além dos processos biológicos. Pertencente a uma das etapas da vida, segue permeado por dinâmicas sociais e suas representações. Na contemporaneidade, o termo velhice compreende condicionantes que atendem a necessidades específicas de um grupo, além de carregar consigo normatizações e finitudes que cercam seu comportamento.

As artes, por sua vez, constituem ambientes sensíveis e significativos para a interlocução com a sociedade e para um protagonismo contínuo, superando a ideia que limita os modos de ser e perceber as velhices e as pessoas idosas.

Nas ações do Sesc, as expressões artísticas possibilitam a construção de saberes junto aos púbicos e se configuram como espaço potente para expressão de manifestações culturais e humanas, considerando suas mobilidades e suas transformações. Presentes desde o início do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), em 1963, as expressões artísticas estão inseridas no diálogo da instituição com as questões do envelhecimento, como forma de valorização das vivências e da diversidade de conhecimentos, da ampliação das discussões acerca do envelhecer e da longevidade.

Desta forma, o TSPI, com suas ações permanentes e em rede, contribui com a democratização, a autonomia e o acesso às manifestações artísticas, especialmente das pessoas idosas. Em atenção às questões em torno da arte, cultura e envelhecimento, a revista Mais 60 – Estudos sobre Envelhecimento propõe olhares reflexivos de pesquisadores e artistas dedicados a essa relação.

Os textos desta edição apresentam pessoas idosas como agentes ativos na produção de saberes e conhecimentos, conectando passado, presente e futuro.

A reportagem de abertura

Mestres e Mestras da Cultura

Popular Brasileira evidencia um panorama dos fazeres artísticos e tradicionais preservados e disseminados pelas pessoas mais velhas, que ocupam o papel de guardiães em territórios e comunidades indígenas e quilombolas, entre outros locais que fortalecem a cultura popular.

Em Envelhecimento Artista na Longevidade, defende-se um envelhecer criativo. Destacando a arte como oportunidade para que a pessoa idosa seja protagonista e que reinvente suas condições de vida no envelhecer, sem disfarçar sofrimentos, mas transcendendo estereótipos.

O artigo O Tempo na Formação da Subjetividade dos Sujeitos que Estão na Fase da Velhice e que Têm a Arte como Ofício investiga o desenvolvimento da subjetividade de artistas na velhice e sua relação com o tempo, fundamentado na psicanálise e no pensamento sociocultural.

Othon Bastos é o entrevistado desta edição. O ator, que completou 92 anos em maio, e 72 de carreira, levou a peça baseada em sua trajetória Não me Entrego, Não! ao palco do Sesc 14 Bis em março deste ano.

Na resenha, Claudio Leal, crítico, jornalista e organizador do livro O Devorador: Zé Celso, Vida e Arte (Edições Sesc), apresenta o texto No Teatro Oficina, sobre Zé Celso, artista que ampliou seu ciclo criativo na maturidade, em que analisa a produção do diretor no envelhecimento.

O envelhecimento dos corpos que dançam é o tema do espetáculo Corpos Velhos –Para Que Servem? de Luis Arrieta, bailarino e diretor. Na editoria Envelhecemos, ele reflete sobre sua criação e concepção, e como percebe o envelhecimento dos corpos na dança.

Boa leitura.

Pessoas mais velhas ocupam o espaço de guardiães de saberes tradicionais e artísticos e fortalecem laços comunitários, colaborando com as próximas gerações.

Deyvis Drusian Jornalista e pesquisador musical, especialista em gestão de comunicação, escritor. drugom@hotmail.com

Vanessa Pinheiro Advogada e pedagoga, especialista em direitos humanos, coautora do livro Educação de Alma Brasileira redesvanessap@gmail.com

A Companhia Carroça de Mamulengos é uma trupe formada por uma família de brincantes, atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços que há 35 anos viaja pelo Brasil apresentando a sua arte. Formada por três gerações.

De Norte a Sul do Brasil, homens e mulheres dedicam suas vidas a preservar e valorizar tradições e saberes ancestrais em suas comunidades. São, em sua maioria, mestres e mestras com mais de 60 anos, que promovem a transmissão intergeracional de conhecimento, preservam a memória e as manifestações culturais locais, fortalecendo laços sociais.

De acordo com Márcia Rollemberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC), a estimativa é de que haja cerca

de 25 mil grupos de cultura popular no país, apesar de não haver um censo que dê maior precisão aos números. Muitos desses coletivos têm mestras e mestres como protetores e disseminadores dos saberes tradicionais. São músicos, dançarinos, artesãos, atores, escritores, artistas circenses e tantos outros que fortalecem com a sua arte os territórios da cultura brasileira. Além disso, são guardiães de tradições orais, de práticas religiosas e filosofias populares que contribuem para cuidar, ensinar e mobilizar as novas gerações para saberes e afetos fundamentais para a vida em comunidade.

Estima-se que existam cerca de 25 mil grupos de cultura popular no país. Muitos desses coletivos têm mestras e mestres como protetores e disseminadores dos saberes tradicionais, de acordo com Márcia Rollemberg, secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura (MinC).

Em suas singularidades, tais grupos merecem proteção, valorização e promoção. “São tradições que muitas vezes são transmitidas por oralidade e contação de história. Então, é enorme a importância das pessoas mais velhas nesse processo de transmissão e valorização da nossa memória. Isso tudo traz muito o sentimento de identidade, de várias identidades, mas também da nossa identidade nacional”, avalia Márcia.

Segundo a secretária, o programa Cultura Viva1, que completou 20 anos, é um marco histórico no país em termos de políticas públicas, ampliando direitos culturais ao conjunto da sociedade. Atualmente, mais de 1.200 municípios têm acesso aos cerca de R$ 430 milhões anuais destinados para o fomento à produção cultural no país. Apesar de ser a porta de acesso ao apoio popular, o Cultura Viva1 não é a única forma de incentivo, já que há recursos de outras fontes, como Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, além de outras legislações estaduais e municipais.

“Uma política cultural nacional vai além de possibilitar acesso ao fomento, devendo também viabilizar formação, conexão dos seus integrantes em rede, dando visibilidade e reconhecimento às suas práticas culturais. Isso ajuda a reforçar a sua identidade, o seu sentimento de pertencimento, revitalizando a sua memória”, afirma. E alerta: “Se a gente não fortalecer essas culturas tradicionais e populares, justamente protegendo o grupo de pessoas mais idosas, podemos ver a transmissão de saberes ancestrais se perdendo”.

“Dizem que o artista tem que ir aonde o povo está. No meu caso, eu vivo onde o povo está”, afirma o mestre bonequeiro Carlos Gomide, 70 anos. Com essa frase, ele sintetiza a importância de estar conectado à base da população. Mas a vida de artista popular tem suas dificuldades: depois de ter tomado a decisão de viver de arte, aos 21 anos, enfrentou situações desafiadoras, como ter de dormir na rua. “Eu não me importava como eu ia viver, onde ia dormir, o que ia comer”, conta.

1 http://culturaviva. cultura.gov.br

Para Márcia Rollemberg, mais do que incentivos financeiros aos grupos, é fundamental pensar de forma mais ampla e estrutural.

Mas, ao fim, o povo vinha em seu socorro: “Sempre chegava alguém e oferecia a casa para tomarmos um banho.

Ou, quando estávamos doentes, apareciam para fazer um chá. Eu costumava dizer aos meus filhos: abaixo dos poderes celestiais, a maior graça está nos braços do povo”.

Há 48 anos na estrada com a companhia artística itinerante Carroça de Mamulengos, Carlos apresenta espetáculos que mesclam teatro de bonecos, dramaturgia, circo e música. O que começou como um projeto solo em 1977, foi crescendo na medida em que se casou com a atriz Schirley França, 64 anos, e tiveram oito filhos.

Hoje, a companhia é formada por três gerações de artistas: atores, músicos, bonequeiros, brincantes, contadores de história, palhaços e arte-educadores.

Maria Gomide, a filha primogênita do casal, começou a atuar muito cedo. “Saí do berço e já fui para o palco”, conta. Seu primeiro papel foi interpretar a personagem de uma burrinha, quando tinha um ano e poucos meses de idade. Hoje, tem a felicidade de ver a sua filha e sobrinhas interpretando a mesma personagem. “Como mãe, escolhi a pedagogia da Carroça de Mamulengos para criar a minha filha. Porque não é sobre ser artista, subir num palco, aprender a cantar, dançar ou tocar um instrumento.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 8.441 localidades quilombolas, com 1,3 milhão de pessoas vivendo nesses territórios.

É sobre fazer da arte um modo de vida, um modo que faz a gente refletir sobre o mundo, fazer escolhas frente a esse mundo consumista”, avalia Maria.

Segundo ela, o tempo consolidou o Carroça de Mamulengos como uma escola de transmissão de saberes. “Se todos os filhos foram formados, se todas as netas foram formadas, é notório que existe um modo de ensinar e de aprender que é completamente diferente das escolas. Talvez, isso remeta às corporações de ofício da Idade Média, onde o mestre ensinava o aprendiz pela prática”.

A vida artística de Carlos Gomide está profundamente ligada à história do Sesc. Quando começou a trabalhar com teatro, estava em Brasília e foi no Sesc 913 Sul onde fez as suas primeiras apresentações. Já no Sesc Tijuca, no Rio de Janeiro, foi onde conheceu o mestre paraibano Antônio do Babau, em 1977 – ele seria a maior referência para a Carroça de Mamulengos, que estava prestes a ser fundada. “A gente pode dizer que a companhia praticamente surgiu no Sesc”, afirma.

Por ter a oportunidade de morar com seu mestre, Carlos pôde se aprofundar no mundo mágico do teatro de bonecos – ou mamulengos. “Antônio do Babau construiu uma grande dramaturgia. Ele representava o povo em forma de boneco. Você tem todas as classes sociais em cena: o fazendeiro, a polícia, o padre, os camponeses, você tem toda essa sociedade e seus conflitos. Ele era um Shakespeare do teatro de boneco brasileiro”, afirma. E hoje, Carlos e sua família seguem levando os ensinamentos de seu mentor para todos os cantos do país, transmitindo a cultura popular às próximas gerações – e “sempre nos braços do povo”.

Cuidar do próprio povo e protegê-lo é uma das funções importantes da cultura popular. E, neste sentido, é inevitável que se olhe para comunidades quilombolas como culturas de autopreservação. Segundo Makota Kidoialê, mestra e professora no Programa de Saberes Tradicionais da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em sua origem, os quilombos não foram apenas um espaço para que seu povo fugisse da escravidão.

“Mas também porque a gente acreditava que existisse um modo de vida diferente, onde

nós pudéssemos contar mais com os outros e compartilhar mais do próprio território, sem pensar como propriedade, mas como pertencimento”, explica.

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 8.441 localidades quilombolas, com 1,3 milhão de pessoas vivendo nesses territórios. E cada quilombo possui características culturais diversas. “Tem comunidade que está firmada a partir do reinado, outras a partir do samba, algumas não têm tanta referência religiosa, já outras se organizam a partir do terreiro de umbanda, como é o nosso caso”, exemplifica mestra Makota.

Moradora do quilombo Manzo Ngunzo Kaiango, em Belo Horizonte, ela nasceu em 1969, um ano antes de o terreno da comunidade ser adquirido. “É como se eu tivesse aberto os olhos dentro do quilombo”, conta. Depois de ser fundado pela mãe, o território recebeu a avó, as tias e, aos poucos, foi aquilombando outras pessoas. Hoje, conta com 32 famílias consanguíneas e 78 com vínculo ancestral. “São todas famílias que acabam não só acessando o terreiro para o cuidado, mas também para o compromisso de preservar a tradição como um princípio de vida”.

Entre os preceitos fundamentais do quilombo está o cuidado com a terra: nada é plantado ou modificado no ambiente sem que haja uma reflexão sobre o assunto.

Além disso, a preservação cultural é outra das bases que permeia as gerações. E outro princípio é o da divisão de papéis: as mulheres são responsáveis pela vida e pelo cuidado com o povo, enquanto os homens protegem o território e fazem mediações externas. “Então, tudo que está relacionado à vida e à manutenção dela é de domínio das mulheres”, explica.

Mais do que um objeto musical, no quilombo Manzo o tambor é um instrumento pedagógico. É nele que os integrantes da comunidade aprendem a se comunicar para além da boca. “Quando a gente quer fazer um chamado, a gente toca o tambor, quando a gente quer passar uma mensagem, também. O tambor aqui é a nossa voz, é como se fosse o nosso momento de oração quando nós colocamos o tambor na roda”, afirma Makota.

E não apenas os instrumentos tradicionais são usados para comunicar, mas também os mais tecnológicos.

Ela conta que seu neto Luan, com apenas seis anos, produziu um curta-metragem durante a pandemia. Com um celular na mão, ele fez um vídeo de 15 minutos com cenas do terreiro. A criação foi inscrita no edital do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e foi premiada. “Eu falei com meu neto: a gente precisa dar um nome para o seu filme, porque ele vai ser passado no Festival de Ouro Preto. Aí ele me disse: vai chamar Olhos de Erê, porque é assim que eu olho para o terreiro”.

Makota Kidoialê define a arte como a possibilidade de contar a história de seu povo, permitindo maior protagonismo ao grupo. Para ela, é fundamental por possibilitar a desconstrução de estigmas, do racismo e por colaborar no processo contracolonial. “A arte possibilita abrir o espaço para que a sociedade possa caminhar nessas encruzilhadas. A arte traz uma forma mais compreensiva para as pessoas compreenderem essa história”.

CAPOEIRA: LUGAR DE LUTA E ACOLHIMENTO

Símbolo de cultura de resistência no Brasil, a capoeira enfrentou muitas barreiras ao longo de sua história. Surgida no século XVII no país como forma de combate à violência a qual os escravizados eram submetidos, sua prática foi criminalizada entre 1890 e 1937.

“Ela entrou para o Código Penal Brasileiro como sendo crime, com detenção de seis meses a um ano.

E não só a capoeira, o samba, o candomblé, qualquer prática de matriz africana era proibida. Tivemos de resistir muito e ainda seguimos resistindo até hoje”, afirma Mauro Porto da Rocha, conhecido como mestre Maurão.

Ainda muito jovem, foi no Candomblé da Dona Carmem, na zona leste de São Paulo, que Maurão conheceu o mestre Ananias, pioneiro da capoeira em São Paulo e uma das maiores figuras da cultura popular. “Eu nem sabia quem ele era, mas eu estava ali vendo ele cantar, tocar, estava naquele ambiente. Esse tipo de aprendizado ficou para a vida”, conta. Pouco tempo depois, foi iniciado na capoeira pelo mestre Valdenor, em um projeto social em Santo André, fato que mudaria a sua vida dali para frente.

Outra grande referência foi o mestre Caiçara, figura icônica da capoeira e do candomblé baiano, para quem ele teve a felicidade de levar uma carta quando jovem e com quem pôde conviver por duas semanas em Salvador. Na época, Maurão estava lendo o livro Capitães da Areia, de Jorge Amado. “Aquela história penetrou na minha alma.

Então, quando fui à Bahia e encontrei o mestre Caiçara, eu andava no Pelourinho de chinelo, sem camisa, só de calção. Eu queria ser o personagem do livro, o Gato”.

Jovem, negro e periférico, foi por meio da sabedoria dos mais velhos que Maurão finalmente se sentiu abraçado. “O mestre é um orientador, ele vai te mostrar os caminhos, vai te acolher. Essa é a coisa dos mestres populares, sobretudo das culturas de matriz africana e indígena também. No caso da capoeira, é lugar de roda, de ciclo, de igualdade, de estar todo mundo no mesmo plano. É lugar de acolhimento e o mestre tem esse papel”.

E foi a acolhida que recebeu quando jovem que lhe possibilitou ter uma profissão respeitável, podendo viajar o mundo difundindo a cultura da capoeira nos Estados Unidos, na Ásia e Europa. “A capoeira transformou a minha vida. Sinto que tive sorte, pois de onde vim nem todos tiveram oportunidade, meus três melhores amigos morreram aos 23 anos, foram assassinados”. E agradece: “Devo muito à capoeira por minha saúde mental e física, pela confiança que tenho hoje e pelo esclarecimento sobre a vida, a sociedade brasileira e o mundo. Estou completando 60 anos e amo jogar capoeira, tocar, cantar e praticar”.

Para retribuir o que a vida lhe deu, no começo dos anos 1990 fundou o Grupo Mandinga, uma associação social de capoeira.

“Ali acolhemos, damos um impulso aos jovens, uma direção. Eu falo que nem todos precisam ser capoeiristas, mas precisam ser pessoas com dignidade, com trabalho, e que consigam articular suas vidas, o que seria um direito de todos no Brasil, mas infelizmente não é”.

Manoelzinho Salustiano é um dos grandes das tradições pernambucanas e, desde 2020, é reconhecido como doutor honoris causa e doutor notório saber em cultura popular pela Universidade de Pernambuco (UPE). Filho mais velho do renomado mestre Manoel Salustiano, foi com a mãe, Tereza Maria Soares, que foi inicialmente introduzido na cultura popular. Durante a infância, no município pernambucano de Paulista, Manoelzinho via no bar da mãe uma série de gêneros tradicionais, como ciranda, coco, maracatu e cavalo-marinho.

Quando o pai criou o Maracatu Piaba de Ouro, ainda nos anos 1970, o filho, ainda criança, passou a ter contato com os festejos tanto na bodega da mãe quanto nas ruas.

Em sua origem, os quilombos não foram apenas um espaço para fugir da escravidão. Mas também se acreditava num modo de vida diferente, onde pudéssemos contar mais com os outros e compartilhar mais do próprio território, sem pensar como propriedade, mas como pertencimento", conta Makota Kodaialê.

“Tive o privilégio de nascer em um terreiro de resistência. Meu pai foi o homem mais criativo que eu vi da cultura popular. Ele sonhava de noite e fazia de dia”, conta.

Ainda jovem, aos 18 anos, Manoelzinho Salustiano foi convidado a dar aulas em uma escola de cultura popular da cidade, onde lecionou por seis anos. Foi então que intensificou sua pesquisa junto aos grandes mestres dos saberes tradicionais. “Meu pai me disse: a partir de agora, você vai conversar com os mais velhos."

Aí, eu tinha um gravador e andava com ele gravando as histórias com aquelas fitas-cassete. E meu pai dizia: quanto mais velho, mais uma pessoa tem o que ensinar”, relembra.

Aos 28 anos, já como liderança do Maracatu Piaba de Ouro, foi acolhido pelos mestres que o indicaram para presidir a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, onde esteve à frente por oito mandatos alternados. Desde então, Manoelzinho é uma grande referência na cultura popular na região metropolitana de Recife e trabalha para preservar as tradições da Zona da Mata pernambucana.

Em maio, lançou no YouTube a webssérie Que Baque Solto Eu Sou?, que registra conversas preciosas com guardiães da cultura popular. “Todo meu trabalho é nessa luta de dar protagonismo aos mestres mais velhos para que eles não morram levando a nossa cultura. Eles têm que ser estimulados a ensinar, a falar, são os protagonistas dessa história, que resistiram”, afirma.

COMO RITUAL:

O Maracatu Piaba de Ouro, também conhecido como Maracatu de Baque Solto, é uma cultura ancestral indígena que remonta ao século XIX e que, no fim do século XX, passou a ter influências afro-brasileiras.

Dentro da tradição, a arte se mescla com mitos e rituais religiosos, sempre em conexão com a natureza, como legado dos povos indígenas e africanos.

Manoelzinho conta que, para preparar a lança de um dos personagens centrais do maracatu, conhecido como caboclo de lança, há um ritual repleto de simbologias. “O mestre vai por sete semanas seguidas à floresta e, a cada semana, dá uma lapada com um facão na árvore, que só vai cair na sétima noite.

Isso tudo em noite escura e não pode ter lua cheia. É toda uma conexão com a floresta e com os caboclos da mata.”

Outro ritual é o da preparação para o Carnaval. “A primeira regra é não dormir com a esposa por sete dias antes do festejo. E tem mestres que passam 15 dias dormindo na sala. E a sua alimentação é feita por ele próprio, buscando a purificação. Aí, no sábado, prepara o azougue, que é uma bebida usada no ritual, para tomar no domingo de Carnaval, para brincar protegido nos três dias. Isso é religião indígena”, explica.

Além de grande preservador e divulgador da cultura popular, Manoelzinho é respeitado internacionalmente pelo seu trabalho como artesão, construindo lindas golas, que são mantos artísticos e sagrados usados pelos caboclos de lança. Em exposições nos Estados Unidos, na França e em vários estados brasileiros, ele apresenta a arte da Zona da Mata pernambucana. “Eu sempre falo que uma gola de um caboclo de lança é uma obra de arte. Porque aquilo ali não é uma máquina que faz. Aquilo ali é um ser humano que está pegando uma lantejoula, uma miçanga, são muitas noites de sono.”

“O mestre é um orientador, ele vai te mostrar os caminhos, vai te acolher. Essa é a coisa dos mestres populares, sobretudo das culturas de matriz africana e indígena também."

Mauro Porto da Rocha, o Maurão.

OS MESTRES E AS MESTRAS

A admiração pela obra e o afeto pelo mestre Salustiano são citados por Antônio Nóbrega como razões para considerá-lo uma referência de vida. Para ele, outros grandes guias foram: Nascimento do Passo (frevo); Aldenir (reisado); Capitão Pereira (bumba-meuboi) e Zé Alfaiate (caboclinho Sete Flexas). “Mestres são pessoas que deixaram um legado que transcende o ensinamento formal que passaram para mim”, comenta.

Em 1972, o escritor e dramaturgo Ariano Suassuna convidou Antônio Nóbrega para compor um grupo de música instrumental brasileira chamado Quinteto Armorial, com o objetivo de mesclar instrumentos da música popular com elementos eruditos, juntando rabeca, viola caipira, pífano, violão e zabumba com violino, viola e flauta transversal. A partir de então, Nóbrega fortaleceria sua carreira como multiartista, unindo o erudito e o popular, e Suassuna seria visto por ele como uma raiz artística para suas criações.

A dança, o canto, os instrumentos musicais, o teatro e a literatura são ferramentas utilizadas por Antônio Nóbrega para se expressar. Nascido em Recife, em 1952, assimilou manifestações culturais pernambucanas durante a infância e a juventude e, ao se casar com a curitibana Rosane Almeida, ambos passaram a disseminar o conhecimento dos mestres e mestras da cultura popular brasileira em São Paulo, onde criaram o Instituto Brincante, em 1992. “E nós começamos a tentar transpor essa linguagem de uma maneira que ela tanto fosse de utilização para o artista quanto para processos educacionais”, conta.

Para Rosane Almeida, as manifestações populares podem ser vistas como uma prática que remete à infância e que nos humaniza. As brincadeiras convidam o adulto a vivenciar o lúdico, a imaginação, a sensibilidade e a criatividade, que são aspectos humanos que não envelhecem. “Essa afirmação da vida não vem com uma promessa de paraíso, ela vem numa prática de humanização desse dia a dia que a gente tem.” Aprofundando a reflexão, Rosane complementa:

“Entendo que o ser humano é uma espécie que constrói conhecimento. A abelha faz o mel, a formiga faz o formigueiro, a aranha faz a teia. E o ser humano tem ideias. Então, dentro dessas práticas artísticas e culturais, é mais possível você cultivar ideias”.

Tradição centenária na cultura popular brasileira, a Folia de Reis, também conhecida como Reisado, preserva os saberes das pessoas mais velhas. O costume que remonta à devoção católica na Idade Média chegou ao Brasil com os portugueses e se instalou, com o passar do tempo, principalmente em zonas rurais. Ao longo dos últimos séculos, todos os anos, milhares de grupos espalhados pelo país iniciam um festejo que dura de 25 de dezembro a 6 de janeiro.

Durante esses dias, o cortejo sai pelas vias rurais e ruas de cidades em um trajeto que imita o caminho realizado pelos três reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar, em direção a Jesus.

E, para a manutenção desta cultura ao longo das gerações, o mestre de bandeira é fundamental.

Tradição centenária na cultura popular brasileira, a Folia de Reis, também conhecida como Reisado, preserva os saberes das pessoas mais velhas.

O costume que remonta à devoção católica na Idade

Média chegou ao Brasil com os portugueses e se instalou, com o passar do tempo, principalmente em zonas rurais.

Ele é a figura espiritual central do festejo e o responsável por entoar canções e organizar o grupo. “No início, ele faz uma promessa e o grupo depois vai passando pelas casas de devotos e esses devotos também fazem promessas e pagam essas promessas ao grupo através de donativos, seja comida, bebida ou dinheiro. E com isso, no fim, fazem uma grande confraternização”, explica Rafaela Sales Goulart, doutora em história pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e integrante do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste.

Além do mestre de bandeira, outras figuras são fundamentais na festa, como a mestra de cozinha, que é muito importante para alimentar o grupo em todo o festejo. Já os mestres e contramestres musicais e os palhaços ajudam a conduzir as apresentações artísticas que fortalecem a comunhão do grupo com a sociedade. “E sempre quem tem mais conhecimento da tradição vai passando para os mais novos”, comenta a pesquisadora.

Muitas vezes, um atrativo para as novas gerações é a música, já que muitos jovens desejam aprender a tocar viola caipira ou tambor.

Além disso, uma certa flexibilização da tradição permite uma maior participação do gênero feminino.

“Antigamente, os grupos normalmente eram só de homens, apenas eles podiam circular com a bandeira. Hoje, já há muitas mulheres tocando, cantando e participando.”

No entanto, segundo a especialista, o festejo vem perdendo força entre as novas gerações. Como o apoio da Igreja Católica e de municípios é escasso ou pontual, geralmente os grupos têm dificuldade de se manter. Segundo Rafaela, um sinal positivo é que a Folia de Reis está em processo de patrimonialização pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Depois que a gente tiver a festa registrada como patrimônio imaterial do Brasil, aí talvez alguns municípios comecem a repensar os grupos que estão ali na sua cidade e a valorizar um pouco mais a tradição”, avalia.

Segundo Krenak, os povos indígenas enxergam o fazer artístico como entrelaçado ao próprio cotidiano. “Se tem uma correspondência no sentido universal da arte, é a experiência de estar vivo. Quer dizer, estar vivo é arte”, afirma o filósofo. Para ele, os seres humanos podem potencializar esta que seria a maior beleza estética. “Viver tendo cuidado consigo e com o mundo, talvez esta seja a grande arte.

Mais do que se pintar, mais do que se adornar, mais do que essa transfiguração, a experiência artística é fazer a vida ser arte”.

Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras (ABL), ocupando uma cadeira desde 2024 entre os grandes nomes das línguas faladas no Brasil, ele critica a própria ideia de imortalidade. “Nós estamos perdendo a capacidade de experiência radical da vida. Estamos banalizando a experiência de estarmos vivos quando a gente quer esticar a vida indefinidamente”, afirma. Na sua visão, mais importante do que a longevidade excessiva é a forma como vivemos: “A vida deve ser uma dança cósmica. E a poética de existir não pode ser trocada por uma mera duração da vida”.

A cadeira de Ailton Krenak na ABL possui o nome de “Língua-mãe", fato que representa uma inovação. Isso porque, historicamente, a academia era espaço de difusão da lusofonia, e, com a inclusão de idiomas indígenas de povos que habitam o país, torna-se uma sinfonia de línguas plurais. “No caso das sociedades indígenas, são estimados no Brasil 305 povos, com 270 línguas. E todas elas com alguma perda histórica, exatamente porque foram desprezadas, reprimidas duramente pela colonização, mas que agora estão ganhando vigor, estão ganhando expressão”.

“Antigamente, os grupos normalmente eram só de homens, apenas eles podiam circular com a bandeira. Hoje, já há muitas mulheres tocando, cantando e participando”, explica Rafaela Sales Goulart.

Para Olívio Jekupé, do povo guarani, ao utilizar-se da escrita, os povos indígenas não perdem a essência da oralidade, mas a complementam, valendo-se de mais uma forma de preservar sua história e identidade cultural. Assim como Eliane Potiguara, citada anteriormente, Olívio é um dos grandes divulgadores da cultura indígena por meio da literatura: “A intenção nossa é tentar publicar para que os livros cheguem nas escolas, para que as pessoas possam valorizar a gente. O indígena é visto como atrasado e nós não somos atrasados”, enfatiza. Autor de mais de 20 livros, entre romances, poesias e obras de não ficção, tanto em português como em guarani, seu trabalho tem por objetivo amplificar a voz da cultura nativa.

A cadência do surdo, o “telecoteco” do tamborim e o ronco da cuíca são, nas escolas de samba cariocas e paulistas, amparados por uma ampla rede comunitária de trabalho. Ela possibilita o funcionamento da bateria, da comissão de frente, das diversas alas, como das baianas e passistas, além de figuras centrais como mestre-sala e portabandeira. São mulheres e homens que, há cerca de cem anos, cozinham, costuram, lavam, passam, tomam

decisões de gestão, criam carros alegóricos, fantasias, compõem canções e enredos, cuidam uns dos outros e da quadra da escola. E sambam.

Um dos grandes símbolos dessa rede comunitária é Neuma Gonçalves da Silva, conhecida como Dona Neuma. Nascida em 1922, era filha de Saturnino Gonçalves, um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira e seu primeiro presidente. Ela fez de sua casa ponto fundamental de articulação da comunidade do Morro da Mangueira: ali os moradores costuravam fantasias, treinavam passos de dança, faziam festa, davam vida a projetos sociais e acolhiam crianças, oferecendo-lhes educação e oportunidades.

“Ela criou muitas pessoas na casa dela e dava aula para elas. Alfabetizava com palavrão, porque dizia que a criança não podia sair do universo dela", conta Déia Maria Ferreira, 74 anos, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e atual conselheira do Conselho da Mangueira. Além disso, artistas e bambas do samba, como Jamelão, Mussum, Chico Buarque e Tom Jobim também costumavam frequentar a célebre casa de Dona Neuma. Após sua morte, em 2000, o legado e a vocação do espaço passaram a ser mantidos por suas filhas.

Ao lado da casa de Dona Neuma estava a residência de Dona Zica e Cartola. O amor destes dois sambistas, porém, apenas floresceu quando ambos já tinham mais de 40 anos de idade. Antes disso, Dona Zica faria história na comunidade de Mangueira com seu trabalho de costureira de fantasias. “Dona Zica pegou a tesoura, os tecidos e levou para a casa da minha mãe. Lá as duas criaram juntas a ala das baianas como a conhecemos hoje e eu aprendi a costurar”, conta Ceci,

uma das filhas de Dona Neuma, em depoimento para a Memória Oral da Ancestralidade Matriarcal da Mangueira, parte do acervo virtual da escola.

Atuando juntos, Dona Zica e Cartola tornaram-se um dos casais mais conhecidos do mundo do samba. A habilidade culinária dela, conhecida por seus temperos e quitutes, unida ao refinamento musical do poeta, deu origem ao Bar Zicartola, reduto do samba carioca na década de 1960 e que inspirou as novas gerações de sambistas.

Há milênios habitando as Américas, os povos indígenas cultivam a ancestralidade como parte fundamental de sua compreensão sobre o mundo. Eles entendem que o ser humano está integrado a rios, mares, florestas e montanhas e reverenciam os mais velhos como sábios e sábias que preservam a história e a identidade cultural do grupo. “A fortaleza que reside nos idosos é que eles mantêm a nossa ancestralidade viva”, diz Eliane Potiguara, 76 anos, liderança indígena que hoje coordena a Casa de Cultura Tupinambá, em Saquarema (RJ). “As pessoas mais velhas de um povo são a nossa sabedoria, elas são as nossas bibliotecas”, complementa.

Ailton Krenak, 74 anos, líder indígena, filósofo, ambientalista e escritor brasileiro, chama a atenção para o fato de que o futuro comum depende da capacidade humana de “ouvir” a Terra, respeitá-la, preservá-la e agir com base na sabedoria que a natureza oferece. “Essa observação de que somos Terra, que nós não somos um organismo separado da Terra, ela é a percepção mais forte, para mim, de um futuro ancestral. É o nosso vínculo com a origem, com essa origem da vida aqui no planeta”, comenta, em entrevista exclusiva para a revista Mais 60.

Poucas experiências podem estar tão atreladas à imortalidade como a criação artística. E isso é importante para os mais velhos, na medida em que podem fortalecer a relação entre passado, presente e futuro. “É um processo gerativo e que pode permanecer de geração em geração.

A arte é uma forma de a gente se eternizar no mundo a partir das nossas histórias, memórias e sentimentos”, afirma Diego Félix Miguel, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

Se por um lado os mestres e mestras da cultura popular alimentam a sociedade e o futuro com seus saberes, por outro, eles próprios se beneficiam do fazer artístico. E um dos ganhos dessa prática é o estímulo da capacidade cognitiva.

“Ao passo que a pessoa está estimulando novos caminhos cerebrais, novas oportunidades de raciocínio, de resolução de problemas, ela manterá ativa sua capacidade cognitiva, gerando mais autonomia”, avalia Diego.

Ao mesmo tempo, o fazer artístico trabalha a criatividade e o autoconhecimento. E, de acordo com o especialista em gerontologia, a pessoa que faz arte se permite acessar o desconhecido e, a partir desse desconforto frente ao estranhamento, consegue reestruturar ideias, pensamentos e inspirações. “É um momento em que você se volta, se enxerga, se sente e, a partir disso, vai materializar aquilo que te provocou. Isso favorece o autoconhecimento”, explica.

Para ele, práticas artísticas corporais, como teatro e dança, ajudam no maior domínio da mobilidade. E, quando uma pessoa percebe o que o próprio corpo é capaz ou não de fazer e experimenta novos movimentos, ela pode conquistar maior segurança. “Entendo que esse é um processo que pode contribuir, por exemplo, para prevenir quedas”, avalia Diego. Além disso, práticas corpóreas contribuem para a autoestima e sexualidade – por meio de experiências ricas, como o toque e contato visual, é possível estabelecer novas descobertas. “Isso faz com que as pessoas se percebam vivas e pensem: ‘eu estou aqui, os outros estão me vendo, estão me tocando, estou sentindo o corpo de outra pessoa’. É uma forma de colocar em xeque muitos tabus e ajudar a estimular o desejo.”

Já práticas literárias podem ajudar no processo de revisão de sentimentos. Seja por meio da poesia, prosa ou letra de canções, é possível despertar memórias autobiográficas. “Isso possibilita reflexões sobre vivências e experiências com base nas suas histórias, do seu repertório pessoal, que é um ponto de confiança e identidade, a partir do qual a pessoa possa caminhar”, avalia o especialista.

Outro benefício da prática artística é o fortalecimento de laços sociais. Neste sentido, ela funciona como pretexto para a criação de vínculos positivos e de tolerância. “É um processo de ressignificação, em que as pessoas diferentes, e que às vezes não teriam afinidade, começam a enxergar afinidade até nessa diferença”, pontua Diego. Ao mesmo tempo, proporciona uma rede de suporte social, que é fundamental na velhice. “Numa atividade em grupo, a comunidade se preocupa quando uma pessoa falta num encontro. Quando essa pessoa não te liga, você vai ligar para saber o que está acontecendo. E tudo isso é um suporte social que é proporcionado por espaços de convivência e que a arte favorece.”

“Ao passo que a pessoa está estimulando novos caminhos cerebrais, novas oportunidades de raciocínio, de resolução de problemas, ela manterá ativa sua capacidade cognitiva, gerando mais autonomia”, avalia Diego Miguel.

1 Uma versão deste texto foi publicada na Kairós Gerontologia, 22(3), 153-174, 2019. Para esta edição o texto foi revisto e modificado.

Cinthia Lucia de Oliveira Siqueira Docente na Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) e coordenadora da Universidade Aberta à Terceira Idade na mesma instituição. cinthiasiqueira@unicentro.br.

resumo

Na atualidade, fala-se muito em qualidade de vida e bem-estar na velhice. Tais conceitos carregam certa subjetividade sobre o envelhecer que, a nosso ver, precisaria ser reavaliado. Neste sentido, no lugar do afamado envelhecimento ativo, este trabalho defende um envelhecimento artista, que se traduz em uma atitude estética na longevidade. Objetivo: destacar a arte como fomento para o deslocamento humano e para a reinvenção de nossas condições de vida, além de vislumbrar um longeviver que transcenda os estereótipos negativos associados ao corpo envelhecido. Materiais e métodos: relato de experiência com um senhor participante da oficina de teatro realizada em um centro cultural voltado a pessoas idosas. Resultados: o teatro possibilitou ao senhor idoso ultrapassar os limites do óbvio, deslizar sobre sua condição física e saborear uma nova possibilidade de existir. Considerações finais: experimentar o envelhecimento atravessado por uma atitude estética é liberar-se para o infinito da vida – em eterno devir – o que incentiva a inclusão de vivências artísticas em programas voltados a pessoas idosas.

palavras - chave Arte, estética, envelhecimento ativo, teatro, pessoas idosas.

abstract

Nowadays, there is much talk about quality of life and well-being in old age. Such concepts carry a certain subjectivity about aging that, in our view, needs to be reevaluated. In this sense, instead of the famous active aging, this work advocates an artistic aging, which translates into an aesthetic attitude in longevity. Objective: to highlight art as a stimulus for human movement and the reinvention of our living conditions, in addition to envisioning a longevity that transcends the negative stereotypes associated with the aging body. Materials and methods: report of an experience with a gentleman who participated in a theater workshop held at a cultural center aimed at the elderly. Results: theater allowed the elderly gentleman to go beyond the limits of the obvious, to glide over his physical condition and to savor a new possibility of existence. Final considerations: experiencing aging through an aesthetic attitude is to free oneself for the infinity of life – in eternal becoming – which encourages the inclusion of artistic experiences in programs aimed at the elderly.

keywords

Art, aesthetics, active aging, theater, elderly people.

Não é de hoje que o discurso poético sobre a velhice propala experiência e sabedoria, entretanto, no ideário social, o corpo velho ainda remete à decadência e repulsa, como se a pessoa idosa fosse um ser estranho, com o qual não podemos e não desejamos nos identificar e sequer nos reconhecer. As modificações físicas que acompanham o envelhecer são comumente vinculadas à impotência e feiura, levando as pessoas a recusá-la, afastar-se dela ou ensaiar destrui-la – uma espécie de exorcização do futuro (MOTTA, 2002; BEAUVOIR, 1990).

Esforço frustrante diante do andamento natural e inegável que, mais cedo ou mais tarde, atinge a todas/ os – cabelos brancos, pele flácida, dorso curvo, visão e audição diminuídas, passos vagarosos – processo que, para quem muito vive, pode tardar, mas não costuma falhar. Todavia, a maior parte de nós prefere antes nunca do que tarde – não queremos as marcas que o espelho denuncia, nem as limitações físicas que nos assombram e, para trajar o figurino da “nova velhice”, busca-se camuflar os apelos do corpo que não conseguem frear o tempo.

Conforme sublinha Andrews (1999), essa atitude para com a velhice continua florescendo e, enquanto todos os outros estágios da vida são planejados e construídos social e culturalmente, a velhice é colocada à margem, de maneira que não existem conflitos para eliminar a infância, a adolescência e a idade adulta do panorama do desenvolvimento humano, mas da velhice todos tentam escapar – ao mesmo tempo em que as pessoas querem viver muito, não querem ficar (parecer) velhas.

Tal ideia fica clara em enunciados que elogiam a pessoa idosa por características avessas à longevidade como: velha muito conservada ou velho com espírito jovem, o que demonstra uma necessidade social de negar a velhice tal como ela é e de valorizar aquilo que ela disfarça (BARRETO, 1992). A regra é não envelhecer e os traços do envelhecimento tornam-se, cada vez mais, humanidades destituídas de valor (CORREA, 2009).

Acontece que o aumento dos anos de vida revela algo curioso – ao lado da negação da velhice, a sociedade tem se esforçado para alongar a vida; queremos viver o máximo e envelhecer o mínimo – grande contradição, afinal, só não envelhece quem não está vivo (MONTEIRO, 2005).

Todavia, no lugar de experimentar uma velhice que aceita sua condição e faz dela matéria-prima para uma extraordinária escultura existencial, somos induzidas/os a dissimular sinais cronológicos, de modo que as pessoas que não se enquadram no modelo jovial “são responsabilizadas pela má gestão de si mesmas, pelas suas doenças, fracassos, assim como servem de alerta para as demais no controle de suas condutas” (TÓTORA, 2015, p. 84).

Diferentemente deste ideário, nosso texto busca oferecer outra vista sobre o processo de envelhecimento – um esgotar da vida que não se restrinja ao bem-estar, muito menos disfarce os sofrimentos inerentes às pessoas que envelhecem, mas faça deles potências de existir. Em vez de pautar-nos na compensação do que falta e almejar o afamado envelhecimento ativo e saudável, sugerimos a liberação das pessoas idosas para o acontecimento vital em sua plenitude – um envelhecer criativo, ou aRtivo, que assim denominamos para nos referirmos ao envelhecimento protagonizado por idosas/os artistas e vivas/os – entregues à livre invenção de si e do mundo – longe de qualquer modelo pré-existente (TÓTORA, 2017).

Nesta perspectiva, a arte relaciona-se a um modo singular de subjetividade, uma resistência poética aos discursos produzidos na atualidade sobre velhice e envelhecimento.

Assentindo com a autora, enunciamos que uma operação artística de viver refere-se à estética da existência – à possibilidade de tornar nossa vida uma obra de arte – no sentido de nos constituirmos a cada momento, nos transformarmos e fazermos da longevidade uma atividade criativa. Nesta perspectiva, a arte relaciona-se a um modo singular de subjetividade, uma resistência poética aos discursos produzidos na atualidade sobre velhice e envelhecimento. Para Tótora (2015), envelhecer com arte é poder experimentar nuances de vida impulsionadas pela tonalidade dos afetos, os quais escapam a todo e qualquer controle e/ ou previsão e permitem a construção do inédito.

Mais do que entreter, divertir ou tratar, defendemos que a arte precisa provocar uma experiência estética, ou seja, deslocar, estremecer, proporcionar construção e reconstrução do mundo e de si próprio em suas possibilidades e impossibilidades, de modo ímpar e imprevisível (ZANELA et al., 2006)

Assim, ao tomarmos a relação entre arte e envelhecimento, procuramos afastar a idealização de que a arte precisa estar associada à melhora da qualidade de vida e ao bem-estar da pessoa idosa. Não negligenciamos estes benefícios, mas eles não são nosso objetivo primeiro. Isso porque, ao que nos parece, há um sutil desmerecimento do envelhecimento quando se entende que toda a atividade voltada à pessoa idosa precisa salvaguardá-la de suas desventuras – como se a velhice fosse sinônimo de carência de vida e alegria.

Mais do que entreter, divertir ou tratar, defendemos que a arte precisa provocar uma experiência estética, ou seja, deslocar, estremecer, proporcionar construção e reconstrução do mundo e de si próprio em suas possibilidades e impossibilidades, de modo ímpar e imprevisível (ZANELA et al., 2006). É necessário, inclusive, um certo mal-estar e desconforto existencial para que a arte protagonize em nossas vidas e figure como uma possibilidade de movimentar-nos em direção a novos modos de pensar, ser e estar no mundo.

Para Dewey (2010) é por meio da arte que atingimos a forma mais intensa da experiência estética, porque ela organiza e disponibiliza os elementos

do cotidiano de modo sensível e significativo. Para ele, a arte não necessariamente se refere a algo distante ou elevado –mas diz respeito às coisas simples e rotineiras vividas com intensidade. Para o autor, é arte aquilo que possibilita a vivência de forças estéticas, aquilo que amplia a própria vida.

Finalmente, Pereira (2011) sugere que, para que se fomente experiências e atitudes estéticas perante a vida, é necessário um investimento no sujeito fruidor, capaz de explorar e experimentar o existir de diferentes maneiras – “possibilitando uma abertura à diversidade de sentidos do mundo – ou seja, de formas de sentir a realidade” (PEREIRA, 2011, p. 119).

Isto posto, nosso objetivo aqui é destacar a arte como fomento para o deslocamento humano e para a reinvenção de nossas condições de vida, além de vislumbrar e incentivar um longeviver que transcenda os estereótipos negativos associados ao corpo envelhecido. Para tanto, este artigo apresentará a experiência de um idoso participante de uma oficina de teatro, cujas limitações físicas impostas a ele transformaram-se em mola propulsora para experiências criativas e impensáveis, contrariando preceitos do envelhecimento bem-sucedido que se pautam exclusivamente no binômio saúde/doença.

Antes de passarmos ao relato propriamente dito, destacamos que, a nosso ver, a linguagem teatral (ao lado de outras expressões artísticas) se faz privilegiada no sentido de transgredir os códigos existentes na sociedade, porque, como aponta Cordeiro (2015, p. 74), os participantes podem “enxergarem-se como sujeitos, como agentes e produtores de cultura, capazes de atuar num palco, de criarem textos e peças teatrais, de perceberem que a própria forma da sociedade encarar a velhice depende de contextos históricos e é passível de modificação”.

Nosso posicionamento é que se deve buscar a estética do fazer artístico, na dimensão do poético, do simbólico –aspectos capazes de promover o diálogo profícuo entre a atriz/ ator idosa/o e seu público e de contribuir para a desmistificação dos mitos negativos associados ao envelhecimento. Através do teatro, acreditamos que a pessoa idosa pode mergulhar em sua verdade absoluta, “sem racionalizar o certo ou errado, divertindo-se como alguém que experimenta o novo e goza do prazer de sentir-se livre dos pré-conceitos sociais que limitam seu poder criativo”

(MIGUEL, 2012, p. 15).

Se, como aponta Nietzsche (1995), a arte existe para que a verdade não nos destrua, de modo que ela não esconde ou nega o sofrimento, mas o transcende e lhe dá forma e beleza, argumentamos que as pessoas mais velhas se beneficiam de atividades artísticas, porém, não somente elas e, sim, todas/ os nós. No lugar de declarar que o teatro acrescenta qualidade de vida à pessoa idosa, como se fosse uma via de mão única, enfatizamos que, de outro lado, a pessoa idosa acrescenta qualidade estética ao teatro, uma vez que os gestos e a voz do corpo envelhecido inauguram narrativas e signos que outros corpos não conseguiriam fazê-lo. Dessa forma, procuramos cuidar para não vincularmos o fazer artístico à promoção de saúde e/ou à prevenção de doenças; também abdicamos de discursos como resgate da cidadania, da autoestima e reinserção social, pois não significamos a velhice em desvantagem.

Entendemos ser necessário marcar este posicionamento porque, não raro, encontramos trabalhos que insistem nesta ideia de arte como benevolência ou salvação. É o que revela uma revisão de literatura realizada por Bernard e Rickett (2017). Na pesquisa, que compreendeu artigos de língua inglesa (em especial do Reino Unido e dos Estados Unidos), publicados entre os anos de 1979 e 2015, as autoras observaram que, em geral, os trabalhos que contemplam oficinas de artes

cênicas voltadas a pessoas idosas apontam como finalidade principal a promoção de saúde, o bem-estar e a ampliação de relações interpessoais. Uma quantidade menor dos trabalhos destaca o aprendizado e a criatividade como objetivos e um número quase inexpressivo sinaliza a importância do fomento à atitude estética e à formação dramática das pessoas mais velhas.

Para Bernard e Rickett (2017), a falta de atenção ao valor estético do teatro sênior chama a atenção para a necessidade de melhorar a nossa compreensão acerca da doação cultural ofertada por pessoas mais velhas. Acreditamos ser este um aspecto significativo, porque desloca a pessoa idosa da ausência de vitalidade para a abundância de recursos – do lugar de quem necessita de compreensão e auxílio para o lugar de quem contribui com a constituição cultural das gerações vindouras e, ao fazê-lo, promove a mudança de si e de outras pessoas.

O estudo de Silva, Vianna e Bezerra (2013) reforça esta mesma ideia – após análise dos autorretratos de Rembrandt, observaram que as melhores pinturas foram as produzidas no fim de sua vida. Em seus escritos eles também chamam a atenção para outros artistas que expressaram na velhice estilos refinados e sofisticados, e concluem que “a constatação

de um estilo tardio, com todas as suas polêmicas ou incongruências, vem dar força à possibilidade de ser possível começar ou recomeçar na velhice, reforçar ou redirecionar a atividade criativa” (SILVA, VIANNA & BEZERRA, 2013, p. 86).

Ressaltamos também trabalhos como os de Bezerra, Baldin e Justo (2015), que desenvolveram oficinas de fotografia e teatro junto a idosas com o objetivo de colocálas em prospecção – enquanto mulheres desejantes e autoras da própria história – protagonistas de seus desígnios. Relatam os autores que as encenações que as pessoas idosas criaram nas oficinas expressaram “a narrativa de si e do seu devir, interligando presente e futuro, com isso, tornando as limitações impostas por kronos insignificantes, diante da magnitude da existência vivida como kairós” (BEZERRA, BALDIN & JUSTO, 2015, p. 251).

Tais experiências nos remetem à concepção de arte como instrumento de bricolagem (tanto de nosso universo interno quanto externo), exercício que não estagna com o tempo, tampouco perde seu valor, porque há materiais envelhecidos tão raros quanto caros – que enriquecem a multiplicidade do ser e do universo que o circunda.

E foi com a convicção de que a atividade criadora é a essência de nosso processo de transformação

e, portanto, de humanização, que iniciamos uma oficina de teatro com pessoas idosas participantes de um centro cultural localizado em uma cidade do interior de São Paulo, sobre a qual discorreremos a seguir.

A oficina ocorreu ao longo de dois anos e, no mês de dezembro, previa-se uma apresentação voltada ao público externo. Participavam do grupo aproximadamente 32 pessoas (3 homens e 29 mulheres) com idades entre 65 e 89 anos. Os encontros eram semanais, com duração de 1h30m e aconteceram entre maio de 2017 e dezembro de 2018.

Todos os encontros foram registrados em diário de campo pela pesquisadora e também professora de teatro do grupo, a qual, na época, era estudante de um programa de doutorado. Assim, o recorte aqui compartilhado faz parte de uma pesquisa mais extensa e abrangente.

Os registros foram realizados de modo manual e ao final de cada encontro. O diário foi o instrumento eleito para registrar e sistematizar nossas observações e reflexões, especialmente porque ele “tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e ordenação das vivências e narrativas dos

sujeitos do estudo e como um esforço para compreendê-las” (ARAÚJO et al., 2013, p. 54).

Entendemos que o diário revelou-se como instrumento privilegiado para apreender o caráter subjetivo da pesquisa, justamente porque impregnado de impressões e sensações, o que lhe conferia caráter intimista. Sobre isso, Macedo (2010) comenta que, além de ser utilizado como instrumento reflexivo para o pesquisador, o gênero diário é, em geral, “utilizado como forma de conhecer o vivido dos atores pesquisados, quando a problemática da pesquisa aponta para a apreensão dos significados que os atores sociais dão à situação vivida” (MACEDO, 2010, p. 134).

Para a análise dos dados registrados no diário, escolhemos separar os registros por unidades de compreensão, ou unidades de sentido (conforme sugere Ardoino, 1995). Assim, dentro do processo vivenciado no centro cultural, pinçamos situações que nos foram significativas e que consideramos relevantes para os objetivos da pesquisa. Para a descrição das vivências, apoiamo-nos na sugestão de descrição densa, referenciada por Geertz (2008), segundo a qual é necessário escolher uma, entre diversas estruturas de significação, para então determinar sua importância.

Não estamos com isso exaltando a doença, que sabemos penosa, mas considerando que enfrentar as adversidades, ao invés de apenas evitálas, é também abrir-se à vida – criar-se, “constituir-se a si mesmo a cada momento, saber se transformar, produzir-se, modificar-se, em suma, fazer da relação consigo mesmo uma relação criativa” (FOUCAULT, 1995, p. 262)

Diferentemente de ser significado de antemão por sua condição de velho, como é de costume acontecer com as pessoas idosas, Sr. Manoel assumiu a posição de um sujeito-artista – singular e único –, escorregou sobre a idade e a doença e se fez belo e robusto.

Neste relato apresentaremos uma situação vivenciada com o Sr. Manoel2 durante as aulas de teatro, pois entendemos que ela bem representa o que desejamos sustentar – a possibilidade de deslocamento e livre invenção da pessoa idosa quando atravessada pela dimensão estética da vida que, neste caso, foi fomentada por meio de uma experiência com as artes cênicas.

Para fins de publicação, vale dizer que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) de uma universidade do estado de São Paulo e aprovada sob o número 1.870.288; dessa forma, o estudo se fez com o conhecimento e o consentimento escrito de todos os participantes da oficina.

2 O estudo omitiu por razões éticas o verdadeiro nome do Sr. Manoel, no entanto, com o falecimento do mesmo antes dessa publicação, a família autorizou a publicação do nome verdadeiro, presente na foto que o identifica.

Cientes de que nossas interpretações eram de segunda ou terceira mão porque falamos por alguém (e de alguém) que reside em um tempo e espaço diverso do nosso, construímos uma possibilidade de interpretação em torno das situações vividas, “que não se trata de falácia, mas de uma interpretação possível, por meio de descrições minuciosas que, ao invés de generalizar através dos casos observados, intenta generalizar dentro deles” (GEERTZ, 2008, p. 18).

Na época da pesquisa, o Sr. Manoel tinha 88 anos de idade e realizava um tratamento quimioterápico em virtude de um câncer de pele em estágio avançado, o qual acometeu, dentre outras regiões, todo o seu rosto. Por esse motivo, a expressão facial de Manoel possuía limitadas possibilidades de movimentação.

Ao longo do segundo ano da oficina de teatro escolhemos trabalhar com a pantomima e privilegiamos o exercício do espontâneo e da livre criação – para tanto, foi realizado um

planejamento que contemplou uma variedade de técnicas de mímica. Vale dizer que, a cada início de atividade os participantes eram lembrados sobre a livre escolha das atividades que gostariam participar – cada qual era convidado a respeitar suas bordas corporais/emocionais e arriscar-se nos exercícios até o limite que não lhes causasse desconforto. E assim seguimos, com uma adesão considerável de todos os participantes.

Chegou o dia em que estava previsto no cronograma o exercício com máscaras faciais. Mesmo antecipando-se que, dada uma possível limitação física do Sr. Manoel, talvez ele tivesse resistência e/ou restrição para desenvolver os exercícios, manteve-se o planejamento.

Curioso é que ele não somente aceitou entrar no jogo, como foi um dos primeiros a se lançar à atividade e, no esforço de movimentar a musculatura facial, construiu expressões surpreendentes, porque singulares e destacadas dos colegas.

Enquanto a maioria das/os participantes empenhou-se em produzir caras e bocas cômicas, porém estereotipadas, Manoel despendeu laborioso trabalho de contração muscular, tanto quanto possível. Ao fazê-lo, fugiu da expressão cristalizada e alcançou o inusitado – o artístico, no sentido de novos possíveis, “rompendo as cadeias

de uma dada identidade, hábito ou subjetividade” (TÓTORA, 2015, p. 27). Neste dia, o grupo todo se divertiu um bocado com as caretas de Manoel, o que o impulsionou a repetir diversas vezes sua performance, sempre com a mesma aceitação e apreciação das/os outras/os participantes.

Evidente que o Sr. Manoel não o fez deliberadamente, com a intenção do excepcional – esse foi consequência do esforço físico, da experimentação do corpo transformado pela doença. Quando aceitou brincar com a mímica facial, ele ampliou suas possibilidades criativas, ultrapassou os limites do óbvio – deslizou sobre o problema, o sofrimento, a dor e a doença – e o limite físico revelou uma nova possibilidade de existir – potência de vida.

E nos parece que é justamente esse desinteresse da ação, ou seja, a falta de um propósito externo à própria realização da atividade que a torna uma atitude estética. Afinal, o ato estético não considera o produto ou a conclusão da tarefa, porque “não se trata nem de produção nem de uma tarefa, mas de uma ação que é livremente realizada, ou seja, cuja motivação e realização derivam de seu próprio impulso” (MAILLARD, 1998, p. 92, tradução nossa). Para a autora, a atitude estética se define por sua ludicidade e liberdade, de modo que sua finalidade é a própria atividade em si, dando origem a um intenso prazer.

Não estamos com isso exaltando a doença, que sabemos penosa, mas considerando que enfrentar as adversidades, ao invés de apenas evitá-las, é também abrir-se à vida – criar-se, “constituir-se a si mesmo a cada momento, saber se transformar, produzir-se, modificar-se, em suma, fazer da relação consigo mesmo uma relação criativa” (FOUCAULT, 1995, p. 262).

Vida artista, segundo Foucault (1995), é inventar-se fora de qualquer concepção preexistente. E o que se esperaria de Manoel senão uma dificuldade em realizar a atividade? Ao contrário de frágil, ele deixou-se atravessar por sua força vital – experimentou um envelhecimento aRtivo – como o artista que livremente arquiteta sua casa interna e externa.

De acordo com Pereira (2012), para que se viva uma experiência estética é preciso antes adquirir uma atitude estética, que implica em uma disposição contingente e uma abertura circunstancial ao mundo, não tanto para o acontecimento ou a coisa em si, mas para os efeitos que a experiência provoca em nós, em nossa percepção e em nosso sentimento.

Foi notória a disposição do Sr. Manoel e o quanto essa experiência o deslocou no grupo, a ponto de, no final do ano, quando organizamos a montagem teatral voltada ao público externo, ele escolheu protagonizar a pantomima de mímica facial. A turma toda assentiu em voz alta, uma participante, inclusive, anunciou: “Com certeza Sr. Manoel, esta cena é sua, ninguém a faz melhor do que você, vai fazer a plateia rachar de rir!”. E a cada novo ensaio, seus gestos e movimentos se aprimoraram.

No dia da apresentação, combinamos fazer a maquiagem no centro cultural. Sr. Manoel escolheu pela primeira vez passar batom – queria realçar a expressão de seus lábios; queria potencializar-se, ser artista de sua própria vida –“e ser artista da própria vida é tornar as coisas belas, até mesmo as mais ínfimas banalidades do cotidiano” (NIETZSCHE, 1996, p. 299). Sr. Manoel esgotou as possibilidades de sua expressão facial naquela apresentação e provocou um efeito formidável em todos os que o assistiam – o que só foi possível pela qualidade estética de sua face envelhecida.

Sr. Manoel não foi poupado e/ou subestimado por sua condição física, porque o que se pretendia era que ele se apresentasse em sua totalidade, em sua potência humana, esgotando todos os seus recursos poéticos e estéticos. Assim, o que se viu no palco não foi um senhor debilitado que necessitava de aplauso piedoso ou generoso por uma suposta condição sofrida e decadente – ao contrário, o que se assistiu foi um protagonista com vigor e força artística, capaz de transportar o público para efeitos e afetos diversos. Diferentemente de ser significado de antemão por sua condição de velho, como é de costume acontecer com as pessoas idosas, Sr. Manoel assumiu a posição de um sujeito-artista – singular e único –, escorregou sobre a idade e a doença e se fez belo e robusto.

Na semana seguinte, realizamos um encontro final (pós-apresentação) para partilharmos efeitos e impressões de todo processo. Sr. Manoel revelou que o teatro propiciou que as crianças da família (netas e netos) se aproximassem mais dele – o que não acontecia anteriormente. Disse que, após elas o terem assistido no palco, passaram a pedir que as ensinasse sobre mímica e teatro. Também comentou que na sala de sua casa a esposa pendurou um quadro dele com o figurino do espetáculo e que, agora, ele era conhecido como o ator da família. Finalmente, nos revelou que seu modo de falar e olhar para as pessoas havia se modificado – era “de presença”, ele dizia.

Ao longo de todo o processo, foi notável também o deslocamento, a energia e a entrega do Sr. Manoel nos ensaios –como se ele estivesse aos poucos experimentando e se apropriando dos infindáveis contornos e expressões de seu corpo! Assim, ao que nos parece, o teatro flexibilizou não somente a expressão externa de sua face, mas a expressão interna de sua existência, isso porque a arte lhe permitiu recuperar o instinto criativo e construir um outro mundo ao redor e, ao fazê-lo, refez-se infinitamente – afinal, criar o mundo nada mais é do que criar-nos a nós mesmos (MAILLARD, 1998).

Nas atividades desenvolvidas durante as aulas de teatro aqui descritas, as pessoas idosas muitas vezes foram compelidas a se arriscarem em atividades ainda não experimentadas, a entrarem em contato com o mundo do desconhecido e a se colocarem em devir, porque as novas experiências traziam a necessidade de se criarem outras formas de agir e pensar. Como no caso do Sr, Manoel, que se deslocou e buscou um outro sentido à nova realidade que se apresentava. A partir do momento em que ele toma consciência deste movimento, se recoloca, se transforma – se reinventa.

Sr. Manoel fez da relação consigo mesmo – com seu corpo debilitado e envelhecido, uma atividade criativa – recriou-se como obra de arte, surpreendendo e contrariando qualquer previsão. Ao expressar a verdade de sua máscara facial, experimentou a singularidade que sua condição física lhe oferecia, inaugurou um mundo de possíveis e rompeu o restrito espaço que o cotidiano, muitas vezes, insiste em reservar às pessoas que envelhecem.

Tal indício corrobora a ideia que pretendíamos defender neste relato – a de que a experiência com a arte na velhice pode fomentar uma maneira de estar no mundo que nos esquiva de estereótipos e nos permite a constituição de novos possíveis.

Consideramos então que a existência é sempre obra de arte inacabada e, portanto, a reinvenção de nós mesmos fora de qualquer concepção pré-estabelecida; nesse sentido, experimentar o envelhecimento atravessado por uma atitude estética é liberar-se para o incalculável da vida – em eterno devir.

Para que isso aconteça, reforça Pereira (2011), é fundamental que se invista na ampliação do repertório cultural e das experiências sensíveis em nosso dia a dia, pois isso contribui para a ampliação de nossa percepção e para a compreensão ante as infinitas possibilidades de existência. Ora, diria Tótora (2015, p. 64), “e não seria a velhice o momento privilegiado para simplesmente ‘ser’ livre dos códigos e modelos que aprisionam os viventes na sociedade?”. Pois, então, que se incentive, cada vez mais, a inclusão de vivências artísticas – estéticas e poéticas – em programas voltados a pessoas idosas.

ANDREWS, M. The seductiveness of agelessness. Ageing and Society, v. 19, n. 3, 1999, p. 301-318. Disponível em: https://www.researchgate.net/ publication/231842051_The_seductiveness_ of_agelessness. Acesso em: 29 abr. 2025.

ARAÚJO, L. F. S. et al. Diário de pesquisa e suas potencialidades na pesquisa qualitativa em saúde. Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde, Vitória, Espírito Santo, v. 15, n. 3, p. 53-61, jul.-set. 2013. Disponível em: https://periodicos. ufes.br/rbps/article /download/6326/4660 /14272. Acesso em: 29 abr. 2025.

ARDOINO, J. Multiréferentielle (analyse). In: Le directeur et l’intelligence de l’organization: repéres et notes de lectura. Ivry: Andesi, 1995, p. 7-9.

BARRETO, M. L. Admirável mundo velho: velhice, fantasia e realidade social. São Paulo: Ática, 1992.

BEAUVOIR, S. de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.

BERNARD, M.; RICKETT, M. The cultural value of older people’s experiences of theater-making: a review. The Gerontologist, n. 57, v. 2, p. 1-26, 2017. Disponível em: https://academic. oup.com/gerontologist/article-abstract/57/2/ e1/2631952?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 29 abr. 2025.

BEZERRA, P. V.; BALDIN, T.; JUSTO, J. S. Oficinas de psicologia com idosos e as possibilidades de ressignificações do presente e futuro. Kairós Gerontologia, v. 18, n. 3, p. 433-455, 2015. Disponível em: https:// revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/ view/29333. Acesso em 29 abr. 2025.

CORDEIRO, A. P. Por mares de sonho e criação, de “fragmentos da vida” vamos “tecendo esperanças”: a história das oficinas de teatro da Unati (Universidade Aberta à 3ª idade). Unesp de Marília. In Cordeiro, A. P.; Dátilo, G. M. P. A. Envelhecimento humano: diferentes olhares, p. 69-94, 2015.

CORREA, M. R. (2009). Cartografias do envelhecimento na contemporaneidade: velhice e terceira idade. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009.

DEWEY, J. Arte como experiência. Tradução: Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. Apêndice da segunda edição. Michel Foucault entrevistado por Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow. In Dreyfus, H., & Rabinow, P. (org.). Michel Foucault: uma trajetória filosófica , p. 251-278. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. 1. ed. 13. reimpressão. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

MACEDO, R. S. Etnopesquisa crítica: etnopesquisaformação. Brasília: Liber Livro, 2010.

MAILLARD, C. La razón estética Barcelona: ed. Laertes, 1998.

MIGUEL, D.A prática teatral no envelhecimento: um caminho para o autoconhecimento, para a autonomia e para a inclusão social. A terceira idade, v. 55, p. 7-18, 2012. Disponível em: https:// portal.sescsp.org.br/online/artigo/6563_a pratica teatral no envelhecimento um caminho para o autoconhecimento para a autonomia e para a inclusao social. Acesso em: 29 abr. 2025.

MONTEIRO, P. P. Somos velhos porque o tempo não para. In: Arcuri, B.; Côrte, B; Mercadante, E. F. (org.). Velhice e envelhecimento: complex(idade), 2005, p. 57-82. São Paulo: Vetor.

MOTTA, A. B. Visão antropológica do envelhecimento. In: Freitas, E. V.; Py, L. (org.). Tratado de geriatria e gerontologia, 2002, p.7882. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

NIETZSCHE, F. A gaia ciência. Lisboa: Guimarães, 1996.

PEREIRA, M. V. Contribuições para entender a experiência estética. Revista Lusófona de Educação, v. 18, n. 18, p. 111-123, dez. 2012. Disponível em: https://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/ article/view/2566. Acesso em: 29 abr. 2025

SILVA, L. J.; VIANNA, L. G.; BEZERRA, A. J. C. Reflexões sobre o envelhecimento e sobre processos criativos na maturidade a partir dos autorretratos de Rembrandt. Revista Kairós Gerontologia, n. 16, v. 2, p. 77-91, 2013. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/ kairos/article/view/17633. Acesso em: 29 abr. 2025.

TÓTORA, S. Velhice: uma estética da existência São Paulo: Educ: Fapesp, 2015.

TÓTORA, S. Envelhecimento ativo: proveniências e modulação da subjetividade. Kairós-Gerontologia, v. 20, n. 1, p. 239-258, 2017. Disponível em: https:// revistas.pucsp.br/index.php/kairos/article/view/2176901X.2017v20i1p239-258. Acesso em 29 abr. 2025.

1 Partes deste artigo foram utilizados no 1º Seminário Internacional das Cidades Amigas da Pessoa Idosa, que aconteceu no dia 26 de novembro de 2024 na Univap. Foram publicados no dia 26 de novembro de 2024 nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.youtube. com/watch?v=VPk9KGU1s0&t=29168s (8:06) e https://saopaulotimes.com. br/nos-somos-feitos-de-nos.

Rodrigo Geraldo de Oliveira Músico, artista plástico e psicanalista. Pesquisador no Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Envelhecimento, Longevidade e Velhice da Universidade do Vale do Paraíba (Nepe/Univap). Mestrando em planejamento urbano e regional no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento (IP&D/Univap). Pesquisador no Laboratório de Psicopatologia: Sujeito e Singularidade da Universidade de Campinas (LaPSuS/Unicamp). domrodrigocasagrande@gmail.com

Débora Wilza de Oliveira Guedes Assistente social e gerontóloga. Mestra em gerontologia social e família pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Doutora em planejamento urbano e regional (IP&D/Univap). Coordenadora do Nepe/Univap. Coordenadora da Faculdade da Terceira Idade na mesma universidade. debora.guedes@univap.br

resumo

Este artigo investiga a formação da subjetividade de artistas na velhice e sua relação com o tempo, fundamentado na psicanálise e no pensamento sociocultural. Com base em Freud e Lacan, analisa-se como a temporalidade impacta a experiência subjetiva do envelhecimento e como a arte possibilita a permanência ativa desses sujeitos. O tempo, para esses artistas, não é apenas cronológico, mas simbólico e imaginário, permitindo a continuidade da sua produção artística e cultural. A arte funciona como registro e transmissão, evidenciando que o sujeito do inconsciente é atemporal. Também são abordadas questões sociopolíticas, como etarismo e desigualdade no acesso à longevidade, compreendendo a velhice como construção social.

O estudo traz exemplos de artistas que ressignificam o envelhecimento e discute a temporalidade em Lacan, a construção social da velhice em Simone de Beauvoir e a arte como espaço de liberdade segundo Hélio Oiticica e Hans-Georg Gadamer. Por fim, reflete-se sobre o futuro da longevidade e como a relação entre tempo, arte e subjetividade questiona a hegemonia da juventude como padrão de valor na sociedade.

palavras - chave Envelhecimento, subjetividade, tempo, arte, psicanálise.

abstract

This article investigates the formation of subjectivity in aging artists and their relationship with time, based on psychoanalysis and sociocultural thought. Drawing on Freud and Lacan, it examines how temporality impacts the subjective experience of aging and how art enables these individuals to remain active and relevant. For these artists, time is not merely chronological but also symbolic and imaginary, allowing for the continuity of artistic and cultural production. Art functions as a medium of recording and transmission, revealing that the unconscious subject is timeless. The study also addresses sociopolitical issues such as ageism and inequality in access to longevity, understanding aging as a social construct. The research presents examples of artists who redefine aging and explores Lacan’s concept of temporality, Simone de Beauvoir’s perspective on aging as a social construct, and the idea of art as a space of freedom according to Hélio Oiticica and Hans-Georg Gadamer. Finally, the article reflects on the future of longevity and how the relationship between time, art, and subjectivity challenges the hegemony of youth as a societal value. keywords

Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece

Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão

Caetano Veloso, Força Estranha

A música Força Estranha foi composta em 1977 por Caetano Veloso a pedido de seu amigo Roberto Carlos. Em 2025, 48 anos após essa criação, Caetano Veloso, hoje com 82 anos, encerrou uma turnê, ao lado de sua irmã, também cantora, Maria Bethânia, com 78 anos. Eles se apresentaram em estádios com lotação máxima, com vendas que se esgotaram em poucas horas e a necessidade de criação de datas extras para atender todo o público que se apressou em vê-los no palco. Roberto Carlos continua sustentando o título de rei da música brasileira e, com 83 anos, segue sua carreira com shows no Brasil e no mundo. Gilberto Gil, também aos 82 anos, estreou em março de 2025 a turnê Tempo, em que reúne quatro gerações de sua família no palco para produzir e apresentar esta que, segundo o artista, é sua última turnê nestes moldes.

Aos 94 anos, Tony Tornado mantém a agenda de shows musicais e participações em novelas e filmes. Milton Nascimento, longe dos palcos, mas perto do público graças a suas interações em redes sociais, aos 82 anos concorreu novamente ao Grammy Awards (2025) por seu último disco de jazz, gravado com a artista Esperanza Spalding, de 40 anos.

No campo das artes cênicas, Fernanda Montenegro, aos 95 anos, entrou para o Guinness Book por ter alcançado o recorde mundial de público com uma leitura filosófica. A atriz leu textos de Simone de Beauvoir no dia 18 de agosto de 2024, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. A leitura foi do livro A Cerimônia do Adeus e contou com a participação de 15 mil pessoas. Antes disso, a temporada de apresentação do espetáculo no Sesc, em São Paulo, teve 10 mil ingressos vendidos e esgotados em 30 minutos (UOL, 2024). A atriz ainda esteve com sua filha, Fernanda Torres, que, aos 59 anos, trilha um percurso semelhante ao da mãe e colhe, junto com o diretor de cinema Walter Salles, diversos prêmios pelo filme Ainda Estou Aqui, entre eles um Globo de Ouro (2025), repetindo o êxito da mãe há 25 anos, e o Oscar de Melhor Filme Internacional.