Sesc São Paulo Av. Álvaro Ramos, 991 03331–000 São Paulo – SP

Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br

volume 34 número 88 dezembro/2024

Sesc São Paulo Av. Álvaro Ramos, 991 03331–000 São Paulo – SP

Tel.: +55 11 2607 8000 sescsp.org.br

volume 34 número 88 dezembro/2024

sesc – serviço social do comércio Administração Regional no Estado de São Paulo

presidente do conselho regional

Abram Szajman

diretor do departamento regional

Luiz Deoclecio Massaro Galina

superintendência

técnico - social

Rosana Paulo da Cunha comunicação social

Ricardo Gentil administração

Jackson Andrade de Matos

assessoria técnica e de planejamento

Marta Raquel Colabone

assessoria jurídica

Carla Bertucci Barbieri

gerentes

estudos e programas sociais Flávia Andréa Carvalho artes gráficas Rogério Ianelli

comissão editorial

Adriana Reis Paulics, André Dias, Carla Lira Mantovani, Dulci Lima, Gustavo Nogueira de Paula, Juliana Fernandes Silveira, Juliana Viana Barbosa, Neide Alessandra Périgo Nascimento, Paula Caroline de Oliveira Souza, Rosângela Barbalacco, Suellyn Ortiz Camargo,Teresa Maria da Ponte Gutierrez, Zulaie L. Breviglieri da Silva

coordenação geral Flávia Andréa Carvalho coordenação executiva André Dias e Rosângela Barbalacco editoração Humberto Mota produção digital Rodrigo Losano fotografias pág. 9: Clarice Castro - Ascom/ MDHC; pág. 14: Dyana Souza; pág. 19, 25, 31 e 36: Ricardo Ferreira; pág. 38, 43 e 53: Hildeana Nogueira Dias Souza; pág. 82, 85, 86: Ayane Melo; capa, pág. 89, 90, 92, 93, 94 e 95: Matheus José Maria; pág. 110: M. Mercedes Zerda Cáceres; pág. 116 e 127: Bruna Damasceno revisão Samantha Arana projeto gráfico Cesar Albornoz

Artigos para publicação podem ser enviados para avaliação da comissão editorial no seguinte endereço: revistamais60@sescsp.org.br

Mais 60: estudos sobre envelhecimento / Edição do Serviço Social do Comércio. –São Paulo: Sesc São Paulo, v. 34, n. 88, Dezembro 2022 –. Quadrimestral.

ISSN 2358-6362

Continuação de A Terceira Idade: Estudos sobre Envelhecimento, ano 1, n. 1, set. 1988-2014. ISSN 1676-0336.

1. Gerontologia. 2. Terceira idade. 3. Idosos. 4. Envelhecimento. 4. Periódico. I. Título. II. Subtítulo. III. Serviço Social do Comércio.

CDD 362.604

artigo principal

Envelhecer nos Territórios – Um Direito que Precisa ser Garantido para Todas as Pessoas Idosas

por Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa

Envelhecer com Dignidade nas Favelas É Possível?

por Alexandre Ernesto Silva, Bettina Turner, Jeane Pereira da Silva Juver, Matheus Rodrigues Martins e Raquel Laine Alves Santos

No Rastro da Capitoa: “O Poder” da Mulher Velha nos Rituais da Marujada em Território Amazônico por Hildeana Nogueira Dias Souza

Conversando sobre Questões de Envelhecimento em Quilombos por Ana D’Arc Martins de Azevedo, Carmen Pineda Nebot, Carla Joelma de Oliveira Lopes e Eduardo Silva dos Santos

Feminização da Velhice: Desigualdades de Gênero e Impactos no Processo de Envelhecimento por Naylana Rute da Paixão Santos

entrevista

Lia de Itamaracá

fotos

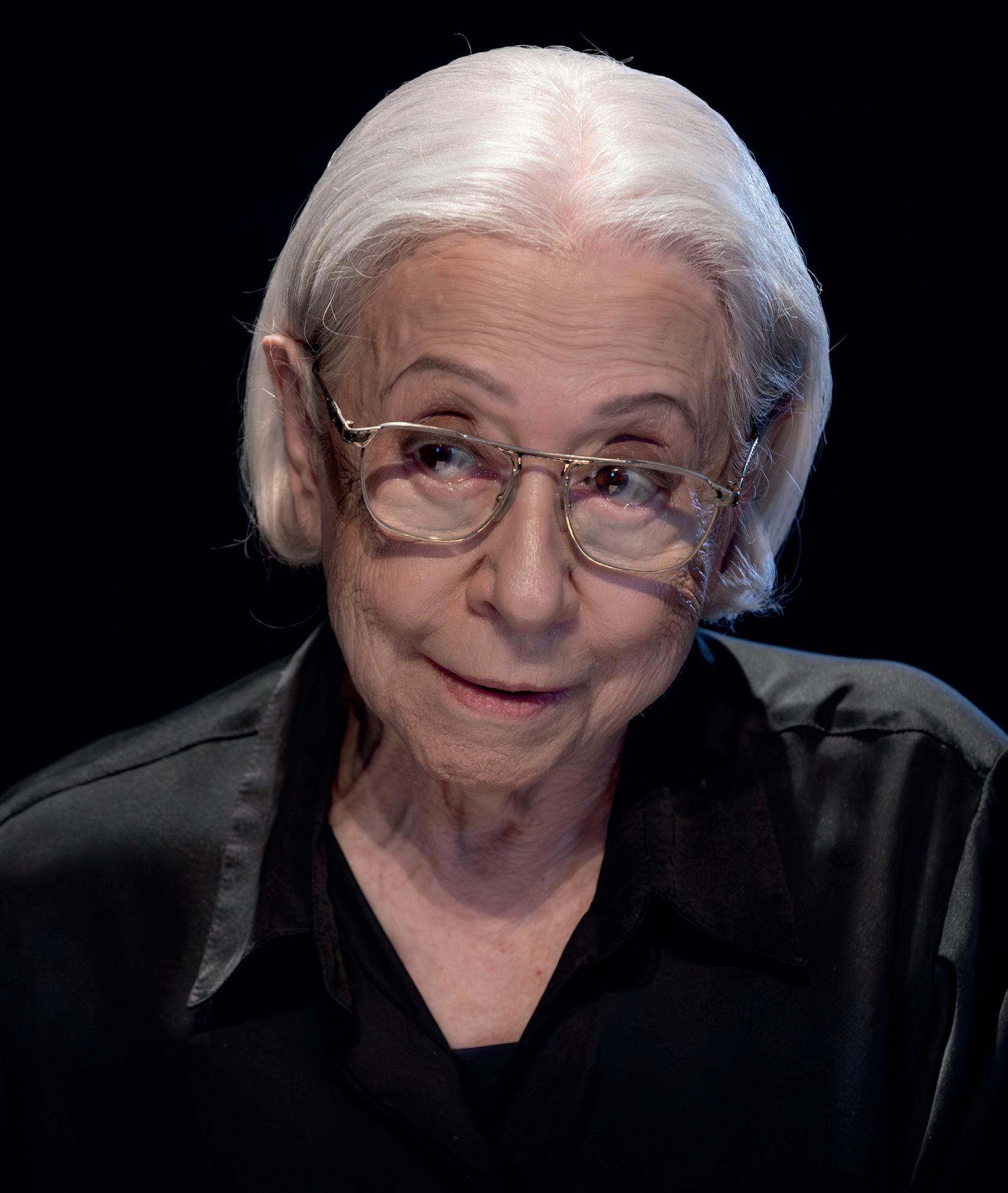

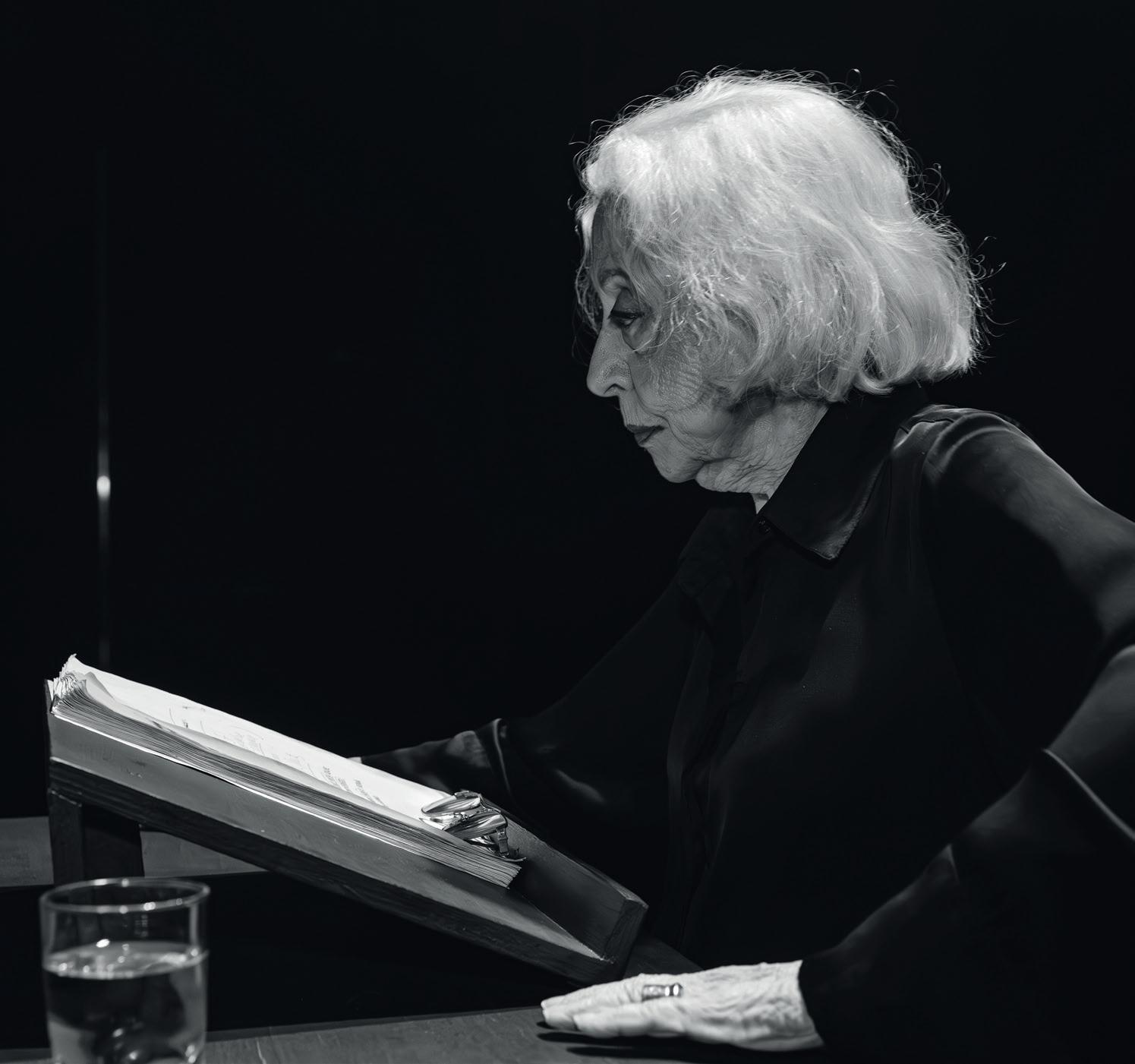

Fernanda Montenegro Por Matheus José Maria

resenha

Não se Nasce Fernanda Montenegro, torna-se

Fernanda Montenegro: a Relação da Atriz com o Pensamento de Simone de Beauvoir por Mirian Goldenberg

painel de experiências. especial américa latina.

A Comunidade Awicha – Gerontologia Comunitária Aimará por M. Mercedes Zerda Cáceres

envelhecemos

Coração de Criança Não Morre – Sobre Rugas e Espinhas por Sérgio Vaz

editorial

Uma das questões que acompanham o envelhecer é a noção de pertencimento. O lugar ao qual pertencemos, e que também nos pertence, se torna uma referência importante na velhice, pois nos proporciona a sensação de fazer parte de uma comunidade, de um grupo. Tal sensação é tão importante na velhice que se manifesta, inclusive, nas pessoas que habitam territórios em que há vulnerabilidade. Diante desses cenários, o pertencer valoriza a história vivida e confirma a importância da participação social e das redes construídas de afetos.

Assim, a revista mais60 apresenta o valor do território no envelhecimento, seja na vida de artistas, como Fernanda Montenegro e Lia de Itamaracá,

ou em coletividades unidas pelo afeto, como a Favela Compassiva no Rio de Janeiro ou a Comunidade Urbana Aymará na Bolívia.

Podemos dizer que o território de Fernanda Montenegro é o Teatro. Diferentemente da maior parte das artistas que temem o envelhecimento, ela o enfrentou aberta e publicamente em seu lugar de origem: o palco. Tal postura parece ter sido decisiva na consolidação de seu papel como referência pública. Nesta edição, a pesquisadora Mirian Goldenberg reflete sobre a trajetória da atriz, tendo como pano de fundo o texto Cerimônia do Adeus de Simone de Beauvoir, apresentado em forma de leitura dramática entre os meses de junho e julho no teatro Raul Cortez, do Sesc 14 Bis.

O artigo acompanha um ensaio fotográfico inédito da atriz para a revista mais60 – Estudos sobre Envelhecimento.

A entrevistada da edição é Lia de Itamaracá, que traz em seu nome o local de pertencimento. Com seus 80 anos completados em 2024, a Rainha da Ciranda é uma mulher negra e nordestina, que divulga a cultura brasileira no país e no mundo, conquistando fãs em todo o Brasil, especialmente os jovens. Lia começou a sonhar em ser cirandeira quando ainda era menina e não imagina sua vida sem a dança.

O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Alexandre da Silva, assina artigo no qual discorre sobre o programa Envelhecer no Território do Governo Federal. A iniciativa busca assegurar Direitos Humanos às pessoas idosas em sua própria região, contando com agentes que estão em contato com aqueles que envelhecem e suas demandas.

O artigo Envelhecer com Dignidade nas favelas, É Possível? descreve uma das iniciativas voltadas à implementação dos cuidados paliativos em territórios vulneráveis. Ação desenvolvida pela Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, caracteriza-se por ser um movimento comunitário, associado ao desenvolvimento de políticas públicas e que oferece suporte à pessoa idosa que adoece e suas famílias.

Ainda falando de território, o artigo A Comunidade Awicha – Gerontologia Comunitária Aimará conta sobre o envelhecimento de uma comunidade urbana em La Paz, Bolívia, criada por mulheres idosas originárias que se perceberam sozinhas e que recuperaram o controle de suas vidas para envelhecer em conjunto e contribuir com a sociedade.

Conversando Sobre as Questões de Envelhecimento nos Quilombos traz uma análise acerca do envelhecimento em territórios quilombolas. Destaca-se que, no caso dos trabalhadores idosos, alguns estiveram à margem do sistema produtivo durante todo o percurso de vida e nunca tiveram registro em Carteira de Trabalho e na Previdência Social, pois foram excluídos da possibilidade de crescimento profissional e de melhoria na qualidade de vida.

Para a maior parte das pessoas, o envelhecimento ideal parece acontecer na mesma cidade, bairro e residência, ou seja, no mesmo território. Esse desejo é explicado pela segurança trazida pelo sentimento de pertencimento. Nos territórios, inclusive naqueles habitados por contradições, estão também as memórias, as vivências e os afetos que nos constituem como seres humanos. Atualmente, valorizar o envelhecimento no território é uma das principais maneiras de lidar com o aumento expressivo de pessoas idosas no Brasil.

Boa leitura!

Alexandre da Silva Secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vice-presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e conselheiro no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Possui especialização em gerontologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), doutorado em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) e mestrado em reabilitação pela Unifesp. cndpi@mdh.gov.br

O Brasil é um país de dimensões continentais, que divide fronteiras com outras nações e que também agrega diversidades geográficas e culturais. Essa riqueza é comprovada pelas milhares de espécies de árvores, de animais, pelos metais e pelos desenhos arquitetônicos predominantes em diferentes locais. Este contexto de múltiplos fatores torna dinâmico qualquer processo demográfico ocorrido ou em andamento, seja no âmbito municipal, estadual ou nacional.

Quanto à nossa constituição cultural, o Brasil abriga tudo que já existia desde o início da sua criação, tudo o que veio de outros países e tudo o que se transformou ao chegar nesse território. Todos esses saberes e práticas presentes transformam nossa forma de viver, de nos constituir e de nos entendermos como pessoas brasileiras ou como pessoas que aqui residem e passam a fazer parte dessa sociedade, cada vez mais democrática e digna de direitos.

Segundo o Decreto 6.040, de 2007, que instituiu a Política

Nacional de Desenvolvimento

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define-se que esses povos e comunidades são culturalmente

diferenciados entre si. Eles se identificam por meio dessas particularidades, que geram formas próprias de organização social, de uso e ocupação territorial para a reprodução cultural, social, religiosa, econômica e ancestral por meio dos seus conhecimentos, inovações e práticas transmitidos, principalmente, pela tradição. Exemplos de povos e comunidades tradicionais incluem as pessoas indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas. Esses povos e comunidades, juntamente com os diversos grupos sociais que

O território é o espaço onde ocorrem as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e vai muito além das

condições e espaços físicos, sejam naturais ou construídos, planejados ou não. É nesse ambiente dinâmico, que envolve tanto o meio natural quanto o das coisas presentes, que o envelhecimento da comunidade e das pessoas idosas deve acontecer

chegaram dos continentes de África, da Europa, dos países vizinhos, da Ásia, da América Latina e de tantas outras nacionalidades, formam a sociedade brasileira. Esses processos migratórios, além de responsáveis pelo aumento da diversidade cultural do país, são também um dos fatores da desigualdade histórica presente, que ultrapassa diversas gerações e repercute na forma de envelhecimento de milhões de pessoas até os dias atuais.

O território é o espaço onde ocorrem as dinâmicas sociais, econômicas, políticas e vai muito além das condições e espaços físicos, sejam naturais ou construídos, planejados ou não. É nesse ambiente dinâmico, que envolve tanto o meio natural quanto o das coisas presentes, que o envelhecimento da comunidade e das pessoas idosas deve acontecer. Infelizmente, na maioria das vezes, é necessário reivindicar o direito de escolher um local para envelhecer.

A pouca visibilidade de um povo que envelhece se manifesta na qualidade, no acesso e no uso dos serviços, nos equipamentos e nas relações estabelecidas entre todas as pessoas que constituem a comunidade de um bairro ou a população de

um município. Nem sempre os territórios, considerando os aspectos físicos e as relações sociais, são capazes de acolher respeitosamente as demandas das pessoas idosas e o seu desejo de envelhecer nesse local de seu afeto ou da sua escolha. Nesse ponto, a presença do Estado, por meio de políticas públicas e ações concretas, é essencial, embora, muitas vezes, não seja suficiente para mudar essa realidade desagradável. Isso se deve à forte presença do idadismo, que é a discriminação baseada na idade, e que reproduz ou mantém práticas que impedem o pleno exercício da cidadania das pessoas mais velhas que ali habitam.

Há também as políticas voltadas para as pessoas idosas que ainda não estão atualizadas para garantir os direitos relacionados às suas atuais demandas. Além disso, muitos programas e políticas voltados para grupos específicos, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, pessoas privadas de liberdade e povos e comunidades tradicionais também não garantem direitos ou ações específicas para as pessoas idosas, perpetuando essa invisibilidade. Em muitos desses grupos, ainda é um sonho alcançar a marca

dos 60 anos ou mais, pois a mortalidade é muito alta antes de se chegar à velhice. O que mais nos entristece é que muitos desses fatores são passíveis de mudanças, pois se referem a condições socioeconômicas, formas de cuidado e mudanças culturais relacionadas aos preconceitos e às discriminações acumuladas ao longo das décadas de vidas.

Segundo os dados atuais do Censo, são mais de 32 milhões de pessoas idosas no Brasil, o que corresponde a 15,8% da população total. Esse momento demográfico, que já defino como a Revolução da Longevidade, foi possível graças à implementação de políticas que consolidam direitos, equipamentos e serviços de saúde e assistência social, ou seja, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Outras políticas e ações também são responsáveis pelo aumento da população idosa e da sua expectativa de vida (em 1940, a expectativa era de 45,5 anos e, atualmente, está em torno de 76,6 anos). Entre essas políticas, destacam-se aquelas voltadas para a previdência social, o trabalho, a educação, o transporte e a moradia, por exemplo.

E, ainda que se tenha grandes expectativas de que as políticas e ações públicas atendam a todas as necessidades e demandas da população idosa brasileira, não se pode deixar de valorizar tudo o que já foi conquistado. A partir disso, devemos seguir avançando nas conquistas pactuadas e dialogadas com a participação social que defende os direitos das pessoas idosas.

Milton Santos definiu território como uma construção social, resultado de interações, transformações e significados de diversos elementos, condições e momentos históricos, políticos, religiosos, econômicos e culturais. Nele, ocorre a manifestação de poderes, a legitimação de identidades e de práticas culturais. Quando consideramos as pessoas idosas, o contexto de vida de quem se tornou idoso e viveu sua velhice em um mesmo território é diferente daquele de uma pessoa idosa que escolheu um novo local, por vezes ainda desconhecido, para viver sua velhice. No primeiro caso, considera-se o que foi construído e destruído ao longo das décadas de vida da pessoa e do território escolhido ou imposto para o envelhecimento.

No segundo caso, surge uma nova condição para a pessoa idosa e para o território, muitas vezes também envelhecido, cujas marcas – como as dores das violências, os sentimentos decorrentes dos processos migratórios, as conquistas obtidas – precisam se conectar e transformar-se em um local onde direitos e cidadania possam estar assegurados.

O território produz e reproduz relações sociais que, no processo de envelhecimento, podem reforçar ou repetir práticas idadistas prejudiciais à criação de espaços e ações voltados para pessoas idosas, como a permanência de pessoas não idosas. A priorização da construção de creches, em vez de espaços destinados às pessoas idosas, como centros de convivência e centros-dia, é um exemplo dessa constatação.

O embasamento de dados e de evidências na construção de ações estratégicas para pessoas idosas no Brasil foi, por décadas, focado principalmente nas produções acadêmicas e nas experiências de gestão oriundas das grandes cidades ou das áreas urbanas. Isso representou uma escolha ou um viés que

precisou ser revisado, pois, segundo dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o fenômeno do envelhecimento afetou também as cidades pequenas do interior e as áreas rurais do país. São nesses territórios que residem muitos grupos sociais historicamente vulnerabilizados pela pobreza, baixa escolaridade, pelas poucas oportunidades de empregabilidade, insuficiência de infraestrutura e dificuldade de acesso aos benefícios previdenciários, como pensão e aposentadoria. Essa precariedade torna os municípios menos atraentes para milhões de pessoas jovens e adultas, o que reduz a presença de familiares na vida cotidiana das pessoas idosas que ali residem. Essa situação provoca a diminuição da rede de apoio e proteção, compromete a transmissão de saberes e tem um impacto econômico negativo nas cidades, podendo até reduzir o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma fonte orçamentária essencial para que os serviços públicos não deixem de funcionar.

Esses processos migratórios de pessoas não idosas geram uma nova dinâmica para os municípios: por um lado há a necessidade de criar ou ampliar os serviços e equipamentos destinados às pessoas de

60 anos ou mais, por outro, é preciso investir em ações que estimulem o convívio intergeracional e melhorem as condições para quem deseja envelhecer nesses territórios.

Por essas exposições acima, pode-se afirmar que nem todas as cidades brasileiras com grande número de pessoas idosas indicam que ali se envelhece bem. Para isso, alguns dos parâmetros utilizados no Programa Envelhecer nos Territórios, que será apresentado mais adiante neste texto, consideram indicadores relacionados às privações socioeconômicas em conjunto com outros indicadores referentes à população para identificar os munícipios com maiores chances de violações e de precariedade das condições de vida das pessoas de 60 anos ou mais.

Um aspecto central da discussão sobre território e pessoas idosas é: como garantir um bom território para se viver? Seriam condições voltadas, prioritariamente, para as questões de acessibilidade, saúde, lazer e mobilidade?

Seria um local onde as práticas culturais fossem

Esses processos migratórios de pessoas não idosas geram uma nova dinâmica para os municípios, ora pela necessidade de criação ou ampliação dos serviços e equipamentos para as pessoas de 60 anos ou mais, ora no investimento nas ações que estimulem o convívio intergeracional e melhores condições para quem deseja envelhecer nesses territórios.

respeitadas e dignificadas sem qualquer ameaça de apagamento, depreciação ou de apropriação inadequada?

Seria um local onde membros de uma mesma geração, família ou grupo de amigos compartilhassem dos mesmos espaços públicos, as mesmas melhorias nas ruas e uma distância segura e reduzida entre suas moradias? Ou seria uma região onde as condições básicas de existência – como a presença de água limpa, esgoto, serviços e transporte – estivessem disponíveis para toda a comunidade?

De forma ampliada, complexa e, por que não, complicada, a existência de territórios que não legitimam a presença e o protagonismo de pessoas idosas também não o será para quem hoje tem menos de 60 anos. Nos mais diversos contextos apresentados acima, os impactos negativos do idadismo e do capitalismo geram migrações de pessoas adultas, jovens e crianças para outros lugares e, por vezes, para outros municípios e estados do país. Isso porque, nesses locais, as condições de envelhecimento são precárias, criando “vazios intergeracionais ou espaços não acolhedores para as pessoas idosas”, o que resulta em mais violações de direitos.

O Programa Envelhecer nos Territórios foi criado em 2023, conforme a Portaria nº 561/2023, considerando os contextos social, histórico, cultural, demográfico e econômico atual, bem como as evidências e as demandas das pessoas idosas, de movimentos sociais e acadêmicos, das ausências ou ineficiências de programas voltados para esse público, sempre na perspectiva dos direitos humanos. A partir dos diversos territórios presentes em um mesmo município, foram consideradas as

potencialidades e fragilidades territoriais, tanto no que se refere à gestão e à participação social organizada, quanto à presença de equipamentos e serviços públicos, além da força do terceiro setor, ao interesse e à forma de acesso aos serviços e equipamentos privados – enfim, todo o cenário hoje disponível para um cidadão ou cidadã que deseja envelhecer com dignidade. Esse envelhecer, no entanto, não pode ser pensado a partir dos 60 anos, pois, para muitos grupos sociais, a consolidação de vulnerabilidades e acúmulo de discriminações restringirão a efetividade de qualquer bom programa ou política de Estado.

Uma das principais características deste programa é a garantia de melhor acolhimento para a pessoa idosa que sofreu algum tipo de violação, por meio da busca ativa no bairro onde ela reside. Dessa forma, acredita-se na redução do tempo de sofrimento, na agilidade do encaminhamento e no desfecho mais célere das demandas dessa pessoa idosa. Outra característica importante, que visa reduzir sofrimentos, é a possibilidade de ações para a proteção e promoção dos direitos das pessoas de 60 anos ou mais.

Uma das inovações deste programa é a criação dos Agentes de Direitos Humanos, pessoas selecionadas na própria região onde residem as pessoas idosas a serem atendidas. Esses agentes são escolhidos e passam por uma formação teóricoprática antes de iniciar as visitas. A partir desse trabalho, surgem os encaminhamentos e acompanhamento dos problemas identificados. Cada agente poderá atender de 150 a 200 pessoas idosas por ano.

Outro aspecto importante que precisa de aprimoramento contínuo é que o encaminhamento para uma rápida resolução dependente da existência de uma rede de defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa. Nesse contexto, o Agente de Direitos Humanos desempenha um papel crucial, conectando os profissionais das áreas de saúde e assistência social, entre outros. Essa rede deve englobar espaços e profissionais das gestões municipais, estaduais, distrital e federal, além das delegacias, promotorias, defensorias, conselhos municipais, estaduais, distrital e nacional, bem como entidades, instituições filantrópicas, privadas e do terceiro setor, todos comprometidos eticamente com a promoção da cidadania e dos direitos das pessoas idosas.

O estímulo da participação social também é um ponto de interesse do Programa Envelhecer nos Territórios. Por meio do incentivo da criação ou fortalecimento de Conselhos Municipais, esse programa vai articulando outros atores sociais importantes para a garantia de direitos das pessoas idosas e prevenção de violações.

Atualmente, o Programa Envelhecer nos Territórios está presente em 43 municípios de 13 estados, abrangendo as cinco regiões do país. A partir dos atendimentos realizados pelos Agentes de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, estima-se que o programa atenderá cerca de 114 mil pessoas idosas até o final de 2024. Em razão do desastre climático ocorrido no Rio Grande do Sul, foi criada uma ação especial para apoiar mais de 20 municípios do estado, com a previsão de capacitar 390 agentes para atender 58.500 pessoas idosas que necessitam de atenção imediata. Essa flexibilidade do programa demonstra sua capacidade de se adaptar às demandas específicas dos territórios do nosso Brasil.

O incentivo à gestão local, por meio da institucionalização de um espaço específico para tratar da pauta das pessoas idosas, é também um objetivo do programa. Em centenas de munícipios, há uma sobreposição de ações desenvolvidas para diferentes grupos sociais, como pessoas idosas, LGBTQIA+, negras, mulheres e pessoas com deficiência, que são tratadas em um único local e, muitas vezes, sob a responsabilidade de um único profissional. Isso limita a construção de planos de gestão efetivos para cada um desses grupos sociais.

O estímulo à participação social também é outro ponto de interesse do Programa Envelhecer nos Territórios. Por meio do incentivo à criação ou fortalecimento de conselhos municipais, o programa articula-se com outros atores sociais importantes para a garantia dos direitos das pessoas idosas e prevenção de violações. Tanto o incentivo à gestão local, quanto os conselhos municipais ocorrem por meio de um outro programa já criado no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania: o EquipaDH.

A formação em direitos humanos para as pessoas idosas finaliza as ações centrais do programa. O respeito à biografia e singularidade de cada pessoa idosa participante determinará a adequada proposta pedagógica para a transmissão e troca de saberes construídos em conjunto, visando contribuir para o letramento e, o que é mais importante, para a autonomia da pessoa na busca e na defesa dos seus direitos.

O Programa Envelhecer nos Territórios tem três metas importantes que busca alcançar. A primeira é fortalecer ainda mais o programa com as contribuições advindas das articulações com outros ministérios, visando à construção do primeiro e histórico Plano Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Já é possível perceber, nos municípios onde o programa está em operação, a grande força de indução que estimula outras ações, seja de ministérios, seja das gestões estaduais e municipais, agregando serviços e profissionais para esse trabalho conjunto com os Agentes de Direitos Humanos.

A segunda meta é incluir o programa no grupo de experiências exitosas das Comunidades ou Cidades Amigas da Pessoa Idosa, da Organização Mundial de Saúde (OMS). As negociações já estão em andamento.

A terceira e mais estratégica meta é transformar o programa em uma política de Estado, ou seja, torná-lo mais robusto e estável. Dessa forma, outras gestões poderão aprimorá-lo ainda mais, e as pessoas idosas jamais ficarão sem uma ação que garanta seus direitos, o pleno exercício de sua cidadania e a promoção efetiva de seu protagonismo.

BRASIL. Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 8 fev. 2007.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portaria n. 561, de 4 de setembro de 2023. Institui o Programa Envelhecer nos Territórios para promover o direito de envelhecer a todas as pessoas e garantir os direitos humanos das pessoas idosas no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 33, 5 set. 2023. Disponível em: https://www.gov. br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/ institucional/portarias/portaria-no561-de-4-de-setembro-de-2023. Acesso em: 13 nov. 2024.

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Portaria n. 222, de 3 de abril de 2024. Regulamenta o Programa de Equipagem, de Modernização da Infraestrutura e de Apoio ao Funcionamento dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas Atuantes na Promoção e na Defesa dos Direitos Humanos - EquipaDH+. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 28, 4 abr. 2024. Disponível em: https:// www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n222-de-3-de-abril-de-2024-551753610. Acesso em: 13 nov. 2024.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2006.

Alexandre Ernesto Silva Líder da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. alexandresilva@ufsj.edu.br

Bettina Turner Jornalista, responsável pela comunicação da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. turnercom@uol.com.br

Jeane Pereira da Silva Juver Presidente da Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. jeanejuver@gmail.com

Matheus Rodrigues Martins Doutorando em enfermagem na Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). matheusrodrigues355@ gmail.com

Raquel Laine Alves Santos Acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). raquellaine1721@gmail.com

E será sempre vital e necessário para nós saber que somos todos muito mais do que nossas diferenças, que não é apenas o que compartilhamos organicamente que pode nos conectar, mas o que passamos a ter em comum porque desempenhamos o trabalho de criar comunidade, a unidade dentro da diversidade, que exige solidariedade dentro de uma estrutura de valores, crenças e desejos que sempre transcendem o corpo, desejos que estão relacionados a um espírito universal.

Bell Hooks, Ensinando a comunidade, uma pedagogia da esperança, p. 117.

resumo

Este artigo traz um breve panorama no qual se observa a construção de uma história recente, que se dá no contexto e na singularidade da Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, no Rio de Janeiro. Uma iniciativa voltada à implementação dos cuidados paliativos para populações vulneradas em que a questão urgente do rápido envelhecimento da população brasileira se apresenta, gerando implicações significativas na perspectiva da saúde. Com o aumento da longevidade, cresce o índice de doenças crônico-degenerativas com necessidades de cuidado que se tornam imperativas. Envelhecer por si só já é um desafio, mas o desafio se amplifica quando os mais velhos residem em áreas de vulnerabilidade social. Utilizou-se para a elaboração do artigo metodologia empírica e teórica, referências bibliográficas, relatos de experiência e revisão de literatura. São apresentados alguns dados do contexto do envelhecimento e acesso aos cuidados paliativos em populações vulneradas das favelas da Rocinha e do Vidigal, onde o desenvolvimento de comunidades compassivas, associado a políticas públicas específicas, representa uma oportunidade concreta de melhoria no processo de envelhecimento digno e com qualidade.

palavras - chave Cuidados paliativos; saúde do idoso; áreas de pobreza; assistência domiciliar; coesão social.

abstract

This article provides a brief overview in which we observe the construction of a recent history, which takes place in the context and uniqueness of the Associação Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, in Rio de Janeiro. An initiative aimed at implementing palliative care for vulnerable populations where the urgent issue of the rapid aging of the Brazilian population arises, generating significant implications from a health perspective. With increasing longevity, the rate of chronic degenerative diseases increases, with care needs that become imperative. Aging is already a challenge in itself, but the challenge is amplified when older people live in areas of social vulnerability. Empirical and theoretical methodology, bibliographic references, experience reports and literature review were used to prepare the article. Some data are presented on the context of aging and access to palliative care in vulnerable populations in the favelas of Rocinha and Vidigal where the development of compassionate communities, associated with specific public policies, represents a concrete opportunity to improve the process of dignified and quality aging.

keywords

Palliative care; health of the elderly; poverty areas; home nursing; social cohesion

Nas projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida dos brasileiros em 2060 será de 81 anos. Não resta dúvida que o envelhecimento traz desafios que precisam ser pensados por meio de políticas públicas voltadas para o preparo da sociedade a fim de proporcionar uma vida digna aos idosos.

Curiosamente, segundo os dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o envelhecimento populacional ocorre de forma mais acelerada na América Latina e Caribe. Esse dado é de grande importância visto que nessas regiões existe um grande risco de a população não receber atenção às necessidades básicas, de modo a assegurar uma velhice digna e com participação ativa na sociedade.

Algumas doenças são mais prevalentes nas faixas etárias mais elevadas, e algumas delas trazem grande impacto na qualidade de vida dos pacientes: as doenças do sistema cardiovascular, o câncer e as demências (NORONHA, 2023). Segundo a International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC), pacientes com doenças ameaçadoras

à continuidade da vida devem receber um tipo de atenção à saúde denominado cuidados paliativos, que tem como objetivo principal o incremento na qualidade de vida de pacientes, familiares e cuidadores por meio do controle de sintomas nas várias dimensões: física, emocional, social e espiritual.

Na população idosa, esse atendimento em cuidados paliativos torna-se crescente, haja vista o forte acometimento de condições crônicas de saúde e sem possibilidade de cura que ocorre em decorrência do declínio das funções orgânicas, levando-a à circunstância de terminalidade da vida (FRATEZI, GUTIERREZ, 2011).

Por conta dessa complexidade vivenciada por pacientes e familiares, no transcorrer de doenças ameaçadoras da vida, os cuidados paliativos devem ser exercidos por meio de equipes multidisciplinares, a fim de que o indivíduo seja atendido de forma holística.

Este é o foco das ações da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, cuja implementação se tornou referência no Brasil: levar a abordagem dos cuidados paliativos aos pacientes que moram em zonas de alta

1 Disponível em: https:// academic.oup.com/qjmed/ article/106/12/1071/1633982. Acesso em: 30 jul. 2024.

vulnerabilidade, permitindo que sejam cuidados de forma integral e oferecendo apoio também aos respectivos cuidadores e familiares.

Embora em sua essência as comunidades compassivas já existissem de forma natural nas muitas culturas desde o início da convivência humana, suas bases atuais foram resgatadas pelo australiano Allan Kellehear, sociólogo, professor e médico de saúde pública, cujos interesses de ensino, pesquisa e prática se concentram na morte, no morrer e nos cuidados de final de vida. No artigo Cidades Compassivas: Saúde Pública e Cuidados de Fim de Vida1 ele defendeu a ecologia social e as estratégias de desenvolvimento comunitário como componentes elementares de qualquer abordagem de saúde pública em cuidados paliativos.

No entanto, mesmo antes de ter contato com os conceitos de Kellehear, Alexandre Ernesto Silva, enfermeiro paliativista brasileiro, deu início de forma espontânea às comunidades compassivas nas favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro, em 2018, sensibilizado pela realidade social com que se deparou enquanto pesquisava para a sua tese de doutorado sobre cuidados paliativos.

Para além da carência social, o que chamou positivamente a atenção do pesquisador foi a solidariedade que havia entre os vizinhos dentro da comunidade. Os moradores se socorriam mutuamente, compartilhando um prato de comida, buscando um remédio, trocando palavras e olhares conhecedores da mesma realidade. Alexandre vislumbrou ali um potencial a ser estimulado e, em meio a uma realidade dura, o que parecia ser uma teoria distante passou a ser uma prática que vem se tornando um valor essencial para as pessoas da comunidade.

Dentro de uma comunidade compassiva, há o aprendizado e a expansão do sentimento de compaixão. O conceito de compaixão que abrange não somente uma sensação de empatia ou cuidado com a pessoa que sofre, mas que é também uma determinação prática e contínua em fazer tudo o que for possível e necessário para aliviar os sofrimentos dela. “A compaixão como força motriz em prol do alívio do sofrimento humano dentro da comunidade”, segundo Alexandre. Cidadãos juntos criando uma rede que se mobiliza num processo de autocuidado comunitário contínuo. Segundo o mestre tibetano Sogyal Rinpoche:

[...] a compaixão só é verdadeira quando é ativa. Avalokiteshvara, o Buda da Compaixão, é comumente representado na iconografia tibetana com mil olhos que veem a dor es em todos os recantos do universo e mil braços para alcançá-los todos e estender-lhes sua ajuda (RINPOCHE, 2013, p. 256).

COMO FUNCIONA A FAVELA COMPASSIVA

Na prática, não há romantização. As necessidades humanas são permeadas pelos desafios do fazer coletivo, uma vez que saber conviver em comunidade é uma construção sobre a qual a sociedade está caminhando. Por outro lado, já se vê que é possível, pois ações concretas estão dando bons resultados e outras comunidades compassivas inspiradas pelo projeto do Rio de Janeiro foram implementadas em Belo Horizonte, Brasília, Goiás e São Paulo.

O projeto é totalmente sustentado pelo voluntariado, contando com as pessoas residentes na comunidade e com equipes multidisciplinares de profissionais da área da saúde, que formam uma rede de apoio social informal.

A compaixão só é verdadeira quando é ativa.

Avalokiteshvara, o Buda da Compaixão, é comumente representado na iconografia tibetana com mil olhos que veem a dor em todos os recantos do universo e mil braços para alcançá-los todos e estender-lhes sua ajuda.

Importa ressaltar que nada acontece sem a participação dos próprios moradores, os voluntários locais. São pessoas que já atuavam espontaneamente cuidando de seus vizinhos e agora recebem capacitação e recursos para desempenhar com mais eficiência o papel de cuidadores voluntários e se tornam agentes compassivos. Eles passam a identificar as pessoas da comunidade que têm doenças ameaçadoras à vida e que se encontram vulnerabilizadas e depois as acompanham e apoiam, buscando minimizar o sofrimento delas. Ficam atentos também às necessidades de remédios, alimentos e material de higiene, fazendo interface com o sistema de saúde pública local.

Uma vez que o paciente indicado pelo morador local seja elegível para o projeto, entram em cena as equipes multidisciplinares com os profissionais da saúde especializados em cuidados paliativos – também voluntários. Considerando que os cuidados paliativos pressupõem o princípio da multidisciplinaridade da equipe, somado aos princípios da extensão universitária na área da saúde, profissionais de diversas especialidades se juntam para as visitas mensais aos pacientes.

Visando garantir a continuidade do cuidado junto à rede pública de saúde, a Associação Favela Compassiva possui um forte vínculo com a Clínica da Família, que atende à Rocinha e ao Vidigal, fazendo os encaminhamentos necessários e repassando todo o cuidado que foi ofertado a cada paciente.

A partir desta base de sustentação, se estabelece um processo de autocuidado comunitário contínuo, juntamente com a parceria das entidades públicas e privadas locais. A inserção dos cuidados paliativos nas comunidades compassivas não substitui os deveres do poder público e funciona como um braço de apoio.

Além de contar com a participação contínua e comprometida dos agentes compassivos locais e das equipes profissionais, as ações da Favela Compassiva são sustentadas por vários apoiadores que doam recursos financeiros, materiais, medicamentos e suporte de logística.

Diante da necessidade de melhor compreensão sobre a temática dos cuidados paliativos voltados à

pessoa idosa no contexto de comunidades vulneradas de favelas, realizou-se uma revisão de literatura a fim de se conhecer as evidências científicas publicadas no cenário nacional e internacional. Dessa forma, foi realizado um levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual de Saúde, SCOPUS, Web of Science e USA National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed).

Quanto aos critérios de inclusão abordados nesta pesquisa, utilizou-se artigos disponíveis na íntegra, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, no período de janeiro de 2012 a março de 2022. Adotou-se como critérios de exclusão os artigos duplicados e os manuscritos que não abordaram as temáticas de saúde do idoso e os cuidados paliativos em comunidades vulneradas.

No que se refere à construção da estratégia de investigação, optou-se pela utilização do acrônimo PICo, que se constitui como um método de recuperação de evidências científicas, considerando a população, o paciente ou o problema (P), o fenômeno de interesse (I) e o contexto (Co) (ARAÚJO, 2020).

Esse método permite a

identificação de pesquisas qualitativas alicerçadas nas experiências humanas, bem como os fenômenos sociais envolvidos (STERN, JORDAN, MCARTHUR, 2014). Dessa forma, formulou-se a seguinte questão norteadora: Como estão organizados os cuidados paliativos à pessoa idosa em comunidades vulneradas? Tendo como P: Pessoa Idosa; I: Cuidados Paliativos; Co: Comunidades Vulneradas. Assim, foram utilizados termos controlados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), bem como termos livres (palavraschave). O levantamento dos artigos encontrados ocorreu nos meses de março e abril de 2022.

Eles passam a identificar as pessoas da comunidade que têm doenças ameaçadoras à vida e que se encontram vulnerabilizadas e depois as acompanham e apoiam, buscando minimizar o sofrimento delas.

As pesquisas encontradas evidenciam que ambientes urbanos segregados e distante dos grandes centros, como os aglomerados urbanos (KAYSER et al., 2014) e as comunidades rurais (ROWER, JOHNSTON, 2022), apresentam barreiras para a implementação e o acesso aos cuidados paliativos. Dentre essas barreiras, destacam-se as características de vulneração, relacionadas às condições concretas de desigualdades sociais, associadas ao perfil sociodemográfico e de segurança pública, de forma que os indivíduos inseridos nesses contextos são incapazes de se defenderem sozinhos e não possuem condições necessárias para o enfrentamento dessas dificuldades com o apoio de instituições vigentes (SCHRAMM, 2008). Entretanto, o cuidado em saúde realizado por meio da participação de indivíduos da comunidade emergiu como potencial modelo para mitigar as disparidades em saúde encontradas nesses ambientes (TZIRAKI et al., 2020; ZAMAN et al., 2017).

No que se refere às características de vulneração relacionadas aos aspectos sociodemográficos, observou-se que muitas delas levam à redução do acesso aos cuidados paliativos, como idade, raça/cor, renda, região

geográfica de habitação, falta de moradia e conhecimento limitado sobre os princípios dos cuidados paliativos, incluindo o saber do paciente e o saber dos profissionais de saúde (ROWER, JOHNSTON, 2022). Assim, pacientes idosos, com baixa renda e baixo status de educação apresentaram maior grau de sofrimento multidimensional no fim de vida, o que inclui sofrimento físico (com controle ineficaz da dor), redução da funcionalidade e maior sofrimento espiritual e social em comparação com pacientes mais jovens e aqueles de famílias com alto nível econômico e com maior escolaridade (MALHOTRA et al., 2020).

Com relação às diferenças raciais, pacientes negros têm recebido menores taxas de cuidados paliativos em comparação a pacientes brancos. Outros determinantes sociais que geram disparidades no acesso aos cuidados paliativos estão relacionados à região geográfica de habitação, com destaque para moradores de áreas rurais que, muitas vezes, apresentam limitações de acesso aos cuidados paliativos por estarem distantes dos grandes centros urbanos. Além disso, a distância geográfica dos grandes centros urbanos apresenta-se como um limitador no que concerne à capacitação profissional, haja

vista a restrição de tempo que os profissionais apresentam para o desenvolvimento e a manutenção dos cuidados paliativos para os moradores dessas áreas (ROWER, JOHNSTON, 2022).

No que diz respeito à falta de moradia, essa vulneração não está relacionada apenas às pessoas em situação de rua, mas abrange aqueles que possuem acomodações transitórias, temporárias e instáveis, que utilizam algum tipo de abrigo ou que estão sujeitos a situações habitacionais precárias. Tais aspectos apresentam-se como barreiras logísticas para a efetivação dessa abordagem de cuidado, uma vez que é preciso lidar com a falta de habitação para receber cuidados domiciliares, falta de telefone para marcação de consultas e falta de transporte para locomoção até as unidades de saúde (PURKEY, MACKENZIE, 2019).

Em relação às questões de segurança pública, um estudo realizado com 33 participantes, incluindo profissionais de saúde, cuidadores e pacientes em cuidados paliativos de cinco comunidades vulneradas, evidenciou que as fragilidades na segurança dos profissionais de saúde para atuarem nesses cenários contribuem para a redução da oferta de cuidados

que proporcionem melhor qualidade de vida. Essas fragilidades também limitam a disponibilidade de opioides e narcóticos, em decorrência da alta criminalidade (KAYSER et al., 2014), ocasionando controle ineficaz do sofrimento físico, como a dor e a dispneia.

A revisão realizada traz alguns dados congruentes com a realidade na qual a Associação Favela Compassiva está situada, nas favelas da Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro.

A Rocinha é a segunda maior favela do país, com densidade demográfica de 48,3 mil pessoas a cada km² e população estimada de 72.154 pessoas, segundo o Censo IBGE 2020, embora conste 100 mil habitantes no Censo das Favelas realizado pelo governo fluminense, em 2017, sabendo-se que este número ainda é subestimado, pois muitos moradores nem sequer possuem documentos nem registros, e sua ocupação se deu de forma desordenada na encosta do morro.

A proximidade com as residências de classe média alta desses bairros cria um profundo contraste urbano na paisagem da região. Embora as duas favelas estejam situadas na zona sul da cidade, as pessoas têm muita dificuldade de acesso ao transporte

2 Veja mais em: https:// www.ciespi.org.br/projetos/ concluidos/cartografia/ historico-rocinha-1038. Acesso em: 22 jul. 2024.

público e ao atendimento emergencial, pois carros e ambulâncias têm dificuldades em transitar pelas ruas estreitas, vielas e escadarias. Existem muitas habitações insalubres que carecem de iluminação solar, têm ventilação inadequada, sofrem pela falta de fornecimento de água, luz e saneamento básico, o que favorece a proliferação de doenças e uma alta taxa de casos de tuberculose.2

A pobreza, a falta de infraestrutura, o crescimento desordenado e o acesso precário à saúde e à educação têm gerado mobilizações comunitárias organizadas em mutirões e manifestações que levam a conquistas de algumas melhorias urbanas, como a canalização de valas de esgoto. Em 1982 foi criado o Posto de Saúde Albert Sabin, que era o único em funcionamento para atender a demanda de saúde de toda a comunidade naquela ocasião. Hoje em dia conta-se com mais duas clínicas da família.

A fragilidade nas questões de segurança também se apresenta para que os profissionais de saúde possam atuar nesse cenário. No entanto, no que diz respeito às equipes atuantes na Favela Compassiva Rocinha e Vidigal, a convivência é amistosa, a postura é de respeito aos objetivos do

projeto, os voluntários se movimentam apenas para as visitas domiciliares e com discrição, usando as camisetas com o logo do projeto de forma a serem facilmente identificados e não houve até o momento registro de incidentes.

Diante deste cenário, entende-se que a presença e a função da Favela Compassiva no local se justificam plenamente tanto na Rocinha quanto no Vidigal, que apesar de menor, com 15.112 moradores segundo o Censo de 2020, concentra problemas similares aos da Rocinha.

A Favela Compassiva Rocinha e Vidigal surgiu da necessidade de ofertar cuidados paliativos para a população que reside em comunidades, onde o acesso a esse tipo de serviço era escasso ou inexistente. Conforme supracitado, diversos fatores interferem no acesso aos serviços de saúde, em especial nos cuidados paliativos, como segurança pública, moradia, diferenças raciais e vulneração.

Em locais onde os serviços públicos não atendem de forma necessária às necessidades da população, a vulneração ganha espaço, indo além

do risco (vulnerabilidade).

Desse modo, quanto maior a vulneração, mais necessários se tornam os serviços que busquem oferecer equidade à população. Sendo assim, a população se une em prol de cuidar de si mesma, apoiando e dividindo o que têm com o próximo que está ao seu lado.

O espírito de voluntariado permeia e fortalece as ações do projeto, dessa forma, os moradores voluntários se tornam o coração e a alma do projeto, sendo a ponte entre famílias e pacientes. A própria população faz com que a engrenagem do projeto rode e dessa forma as pessoas possam ser ajudadas e acompanhadas.

Contudo, não se deve romantizar a pobreza e a escassez, visto que essas pessoas, por direito, merecem o acesso aos serviços públicos e não os têm. Entretanto, também não se deve ignorar a resistência e sobrevivência de uma comunidade que atua de forma unida visando cuidar dos seus. Quem cuida hoje sabe que em caso de necessidade, será cuidado amanhã. E, desse modo, o voluntariado cresce e a compaixão também, sendo um a força motriz do outro.

Com o intuito de minimizar as disparidades e ofertar esse cuidado, o projeto atua

capacitando os próprios moradores (voluntários locais) para orientar e apoiar as famílias de pacientes que necessitam desses cuidados. Além de contar com o auxílio de profissionais voluntários e doadores, a iniciativa atua também como projeto de extensão, contando com o apoio dos extensionistas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

O

A escolha do público-alvo da Favela Compassiva Rocinha e Vidigal teve que atender a critérios pré-estabelecidos a fim de contemplar o princípio do atendimento, o modelo por meio do voluntariado e as condições locais. Os pacientes elegíveis para o atendimento via projeto são: pacientes com doenças ameaçadoras à vida e que estejam precisando de cuidados paliativos de forma predominante ou exclusiva.

A forma predominante remete a pacientes que ainda podem receber tratamento modificador da doença, mas precisam de cuidados específicos em mais de 50% do tempo. Em contraste, no modo exclusivo

O espírito de voluntariado permeia e fortalece as ações do projeto, dessa forma, os moradores voluntários se tornam o coração e a alma do projeto, sendo a ponte entre famílias e pacientes.

estão os pacientes para os quais a terapia destinada a alterar o curso da doença foi suspensa ou encerrada, direcionando o foco no controle de sintomas e no alívio do sofrimento.

Os pilares dos cuidados paliativos são controle de sintomas e comunicação, e isso ocorre através do trabalho interdisciplinar das áreas da saúde, para que seja assegurado o maior conforto possível. Desse modo, o atendimento é realizado por meio do trabalho voluntário dos diversos profissionais de diferentes áreas da saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, farmacêuticos, capelães, odontólogos e outros, visando oferecer acesso à integralidade em saúde para esses pacientes.

Os pacientes são referenciados pelos voluntários locais, que recebem um treinamento específico para identificar aqueles que possam necessitar do cuidado. Após a identificação, o paciente e seu grupo familiar são abordados pelo voluntário local para uma apresentação inicial do projeto e agendamento da primeira visita, que contará com a presença de profissionais voluntários do projeto.

No dia previamente agendado, um breve relato do caso clínico é repassado para o grupo de profissionais, que serão direcionados para a residência do paciente e realizarão o primeiro atendimento e avaliarão se ele atende aos critérios de inclusão.

Mesmo que o paciente não seja admitido no programa, recebe orientações gerais e é incentivado a dar continuidade ao seu tratamento regular.

No caso de o paciente ser eleito a continuar no projeto, as visitas são agendadas mensalmente no contexto de mutirões de atendimento dos profissionais voluntários, com o direcionamento dos profissionais que mais se adequem às necessidades dos sintomas a serem controlados.

Após as visitas, uma nova discussão dos casos clínicos é realizada com o grupo formado por todos os voluntários profissionais e voluntários locais que compõem o mutirão, com o objetivo de incrementar possíveis ações e discutir as necessidades dos pacientes, além do âmbito da saúde física, como a necessidade de auxílios financeiros ou de fraldas e medicações.

O plano terapêutico traçado é repassado ao núcleo familiar (paciente, familiares e cuidadores) e voluntários locais.

Alexandre Ernesto Silva, enfermeiro paliativista brasileiro, deu início às comunidades compassivas

Esses últimos são responsáveis pelo acompanhamento da execução do planejamento e por reportar à equipe de profissionais dúvidas e dificuldades que possam advir durante a prática.

Os atendimentos não excluem a necessidade de atendimento da rede pública de saúde, local (atenção primária) e/ou em outros níveis hierárquicos do Sistema Único de Saúde (SUS).

A necessidade da continuidade no atendimento pelo SUS decorre de não ser o objetivo do projeto uma substituição do sistema de saúde pública pela incapacidade de realização de exames e por não dispor de unidades de atendimentos (ambulatoriais e/ou hospitalares).

Desse modo, a Associação Favela Compassiva (AFC) possui uma relação sólida com o sistema público de saúde, em especial a Clínica da Família, integrando uma rede entre comunidade, SUS e AFC. Para que os cuidados sejam continuados pela unidade pública de saúde, todos os procedimentos e planos terapêuticos realizados são repassados para a Clínica da Família. Sendo assim, quando há necessidade de cuidados específicos, como exames, já é feito o encaminhamento pela equipe de saúde da unidade.

Além da parceria com os serviços públicos de saúde, a área de assistência social (Centro de Referência da Assistência Social – Cras

O exemplo é uma das melhores formas de incentivar o outro a se tornar compassivo no lugar em que vive, saindo de espectador do processo de desigualdade e atuando como

engrenagem da mudança de uma realidade de vulneração.

e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas) também possui um forte vínculo com o projeto. Dessa forma, quando tais órgãos públicos encontram pacientes aptos a serem acolhidos pelo projeto, fazem a indicação para início do processo de inclusão. Do mesmo modo, quando há necessidade de a assistência social atuar junto ao projeto e ao sistema público de saúde, são feitos os encaminhamentos necessários.

Recentemente, todo o processo teve um ganho no que tange à execução, ao compartilhamento de informações e à análise de dados com o desenvolvimento do prontuário compassivo.

O prontuário compassivo é uma ferramenta em que os atendimentos são relatados em um programa e salvos em nuvem. Isso trouxe uniformidade e facilidade no acesso às informações dos pacientes, de modo que a orientação dos voluntários e núcleos familiares se tornou mais objetiva e simples. Dentro do prontuário compassivo são registrados os procedimentos realizados nas visitas dos profissionais voluntários, a prescrição de medicamentos que o paciente está seguindo e os sinais vitais que foram

aferidos, entre outras informações. Após as visitas e o preenchimento do prontuário compassivo, é feito o relatório de todos os atendimentos pelo sistema e encaminhado diretamente para a Clínica da Família, alimentando a rede de parceria entre os serviços.

Diante da crescente necessidade de instrumentos sociais com o intuito de minimizar a desigualdade ao acesso à saúde, os exemplos positivos de projetos que estão conseguindo construir essa rede são importantes. O exemplo é uma das melhores formas de incentivar o outro a se tornar compassivo no lugar em que vive, saindo de espectador do processo de desigualdade e atuando como engrenagem da mudança de uma realidade de vulneração.

Desse modo, um dos objetivos da Associação Favela Compassiva é a criação de conteúdo científico ou motivador para que outras comunidades compassivas possam ser iniciadas e mais pacientes possam ser beneficiados pelo modelo.

CUIDADOS PARA IDOSOS ADOECIDOS E VULNERADOS NA FAVELA COMPASSIVA

Heidegger, em Ser e Tempo, tocou na questão do cuidar

por meio da fábula milenar de Higino: o ser humano surge moldado em barro pelas mãos de um ser chamado Cuidado, portanto, enquanto existir o ser humano, ele pertence ao Cuidado, até que volte à terra que é a sua origem (HEIDEGGER, 2012).

O conceito de comunidades compassivas nos religa a essa origem, ao ideal de humanidade e solidariedade, trazendo em sua raiz aquilo que nos é comum: comunidade, compaixão, estar com, fazer com. Leonardo Boff, teólogo, afirma em seu livro Saber Cuidar, que o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano. Ele fala da importância de nos conectarmos com a essência do cuidar. É um relembrar do que já sabemos, é um reaprendizado de um saber ancestral que garante a nossa existência enquanto seres realmente humanos.

Se a ação comunitária é parte da essência humana, cabe-nos resgatar essa capacidade ancestral e fortalecer seu poder para permitir que o desenvolvimento social se torne de fato um movimento consistente em favor de toda a sociedade.

Como já mencionado, na abordagem paliativista os seres humanos são

compreendidos como multidimensionais, portanto, considera-se que o envelhecimento também exige essa atenção integral. A partir desta perspectiva, os cuidados paliativos nas comunidades compassivas de favelas, embora não abranjam somente as pessoas idosas, as incluem, tornando-se naturalmente uma iniciativa positiva para essa parcela da população. Os prontuários compassivos indicam que, na Rocinha, 62,5% dos pacientes atendidos têm renda familiar de até 1 salário-mínimo e 58,8% têm mais de 60 anos. No Vidigal, a fragilidade financeira se mostra ainda maior: 92,3% dos pacientes têm renda familiar de até 1 salário-mínimo e a média de idade se iguala à Rocinha, sendo 58,8% dos pacientes atendidos com mais de 60 anos. Portanto, os idosos representam mais da metade dos pacientes vulnerados com doenças graves em cuidados paliativos na Favela Compassiva. Este fato é relevante para além do tratamento humanizado a que têm acesso e ao alívio da dor nas suas várias dimensões, pois socialmente agrega ganhos relevantes em relação ao envelhecimento não só entre os idosos em cuidados paliativos.

Pode-se aferir que as ações de letramento, psicoeducação, informação e capacitação referentes à saúde que são oferecidas aos agentes compassivos, familiares, cuidadores e abertas a todos os moradores da comunidade se irradiam e expandem o conhecimento, além de gerar atividades inclusivas que têm colaborado com a melhoria da qualidade de vida e a ampliação da consciência do cuidado com o outro e consigo mesmo.

Mensalmente são disponibilizadas capacitações em saúde para a comunidade, em especial para os voluntários locais. Nessas capacitações são abordados temas pertinentes ao cotidiano dos voluntários, cuidadores e familiares de pacientes em cuidados paliativos, como cuidados com a higiene e a pele, alimentação oral e por sondas, entre outros.

Tais capacitações são importantes para aprimorar as práticas diárias da comunidade em contato com esses pacientes, visando transformar a linguagem científica em uma linguagem clara e acessível para todos os públicos e possibilitar que o cuidado ofertado não seja leigo, mas sim treinado e aperfeiçoado com base em técnicas previamente validadas pela ciência.

É necessário ressaltar que a prática de educação em saúde com a comunidade deve refletir a realidade vivida por essa população. A teoria deve ser adaptada para se alinhar à prática real que pode ser oferecida na realidade específica da comunidade, em vez de se manter rigidamente vinculada aos conceitos teóricos.

Estas atividades oferecidas continuamente fomentam discussões e práticas sobre temas relativos ao bem-estar e à saúde, fortalecendo os vínculos comunitários e o sentimento de pertencimento.

O envolvimento social é considerado elemento central do envelhecimento ativo e saudável. Na proposição da política do envelhecimento ativo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) enfatizou a otimização da saúde, da funcionalidade, da atividade e da participação social como requisitos para a boa qualidade de vida na velhice (GEORGE, 2011).

Outro ponto salutar são as conversas abertas sobre a morte e os cuidados paliativos – uma mudança de paradigma. Quando se fala sobre a morte nas comunidades compassivas de favelas, trata-se de uma fala sobre morte digna, mas, antes

disso, de uma vida mais digna no processo de evolução da doença até o seu desfecho. Ainda há vida, e é dela que se está cuidando. Vê-se que a população idosa, em princípio mais próxima da finitude que se avizinha, muito se beneficia ao tomar consciência de que a morte digna é um direito de todos. Pesquisas mostram que idosos que têm consciência da morte morrem melhor. Ignorar a morte ou tratá-la como tabu traz mais sofrimento durante o processo de envelhecimento.3

Em 2010, o Brasil foi considerado um dos países com pior qualidade para se morrer, segundo levantamento da publicação The Economist. Há um longo caminho para que se possa mudar este panorama, mas a terra parece estar fértil para enraizar as mudanças.4

No dia 7 de maio de 2024, por meio da Portaria GM/ MS n° 3.681, foi instituída no Brasil a Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP), que visa trazer verba para que o SUS oferte cuidados paliativos dentro do serviço público de saúde. A instituição da PNCP foi um ganho para a população como um todo, mas principalmente para as pessoas que não conseguem custear os cuidados paliativos (que são necessários para todos aqueles que possuem

3 Disponível em: https:// jornal.usp.br/ciencias/ ciencias-da-saude/ idosos-que-se-preparampara-a-morte-vivemmelhor-mostra-estudo/. Acesso em: 20 ago. 2024.

4 Disponível em: https:// exame.com/mundo/ esses-sao-os-melhores-epiores-paises-do-mundopara-morrer/. Acesso em: 20 ago. 2024.

uma doença que ameace a continuidade da vida), em especial àqueles que estão em fase de final de vida (BRASIL, 2024).

Além de contemplar pontos importantes, como a Diretiva Antecipada de Vontade (DAV), oferta de cuidados paliativos precoce, autonomia do indivíduo, entre outros, a PNCP contempla também as comunidades compassivas, sendo estas definidas como “iniciativas

de cunho voluntário e comunitário destinadas a apoiar pessoas com doenças que ameacem a continuidade da vida e seus familiares” (BRASIL, 2024).

Portanto, as comunidades compassivas, a partir de então, estão asseguradas dentro da Política Nacional de Cuidados Paliativos para receber apoio e fomento, reafirmando o compromisso com a luta pela equidade entre as diferentes realidades sociais presentes no Brasil.

ARAÚJO, W. Recuperação da informação em saúde: construção, modelos e estratégias. ConCI: Conv. Ciênc. Inform. v. 3, n. 2, p. 100-134, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n° 3.681, de 7 maio de 2024. Brasília, 2024.

BOFF, L. Saber cuidar : ética do humano-compaixão pela Terra. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.

CENTRO INTERNACIONAL de Estudos e Pesquisas sobre a Infância – Ciesp. Site. Cartografia. Disponível em: https://www.ciespi.org.br/projetos/ concluidos/cartografia/historicorocinha-1038. Acesso em: 21 ago. 2024.

FRATEZI, F. R.; GUTIERREZ, B. A. O. Cuidador familiar do idoso em cuidados paliativos: o processo de morrer no domicílio. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 16, n. 7, p. 3.241-3.248, 2011.

GEORGE, L. K. Still happy after all these years: research frontiers on subjective well-being in later life. J. Gerontol B. Psychol. Sci. Soc., 2010; v. 65 B(3), p. 331-339.

HEIDEGGER, M. Ser e tempo. Campinas: Petrópolis: Unicamp: Vozes, 2012.

HOOKS, B. Ensinado a comunidade: uma pedagogia da esperança. São Paulo: Elefante, 2021.

KAYSER, K. et. al. Delivering palliative care to patients and caregivers in inner- city communities: Challenges and opportunities. Palliative and Supportive Care, v. 12, p. 369-378, 2014.

KELLEHEAR, A. Compassionate communities: end-of-life care as everyone’s responsibility. QJM: An International Journal of Medicine, v. 106, i. 12, Dec. 2013, p. 1.071-1.075.

MALHOTRA, C. et al. Socio-economic inequalities in suffering at the end of life among advanced cancer patients: results from the APPROACH study in five Asian countries. International Journal for Equity in Health, v. 19, n. 158, 2020.

NAVARRO, M. Idosos que se preparam para a morte vivem melhor, mostra estudo. Jornal da USP, 13 ago. 2008. Disponível em: https://jornal.usp.br/ ciencias/ciencias-da-saude/idosos-quese-preparam-para-a-morte-vivem-melhormostra-estudo/. Acesso em: 21 ago. 2024.

NORONHA, José Carvalho de; CASTRO, Leonardo; GADELHA, Paulo (org.). Doenças crônicas e longevidade: desafios para o futuro. Rio de Janeiro: Edições Livres, 2023. 337 p. Disponível em: https://portolivre.fiocruz.br/doencascronicas-e-longevidade-desafios-parao-futuro. Acesso em: 31 de jun 2024.

PURKEY, E.; MACKENZIE, M. Experiences of palliative health care for homeless and vulnerably housed individuals. J. Am. Board Fam. Med., v. 32, n. 6, p. 858-867, 2019.

ROWER, J.; JOHNSTON, F. Surgical palliative care disparities. Ann Palliat. Med., v. 11, n. 2, p. 862-870, 2022.

RUIC, G. Esses são os melhores (e piores) países do mundo para morrer. Exame, 14 out. 2015. Disponível em: https:// exame.com/mundo/esses-sao-osmelhores-e-piores-paises-do-mundopara-morrer/. Acesso em: 21 ago. 2024.

SCHRAMM, F. Bioética da proteção: ferramenta válida para enfrentar problemas morais na era da globalização. Revista Bioética, v. 16, n. 1, p. 11-23, 2008.

SOGYAL, R. O livro tibetano do viver e do morrer Trad. Luis Carlos Lisboa. São Paulo: Palas Athena, 2013.

STERN, C.; JORDAN, Z.; MCARTHUR, A. Developing the review question and inclusion criteria: The first steps in conducting a systematic review. AJN, American Journal of Nursing, v. 114, n. 4, p. 53-56, 2014.

TZIRAKI, C. et. al. Rethinking palliative care in a public health context: addressing the needs of persons with non-communicable chronic diseases. Prim. Health Care Res. Dev., v. 15, n. 21, 2020.

ZAMAN, S. et al. Palliative care for slum population: a case from Bangladesh. European Journal of Palliative Care, v. 24, n. 4, p. 156-160, 2017.

Hildeana Nogueira Dias Souza Graduada em educação física pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Especialista em pedagogia da dança pela FIBRA e em gerontologia pela Faculdade Internacional de Curitiba (Facinter), mestra pelo Programa de Pós-Graduação de Estudos Antrópicos da Amazônia (PPGEAA/UFPA), doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA/UFPA), titulada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Analista da atividade Trabalho Social com Grupos (TSPI Sesc/PA). Membro do movimento Vidas Idosas Importam e Velhices Cidadãs. hildeanageronto@gmail.com

resumo

A Festividade de São Benedito, realizada na cidade de Bragança no mês de dezembro, na Amazônia paraense, reúne uma multidão de fiéis que ao longo dos dias participa de vários ritos que fazem parte desse ritual maior, dentre os quais está a marujada – o mais importante – em que a capitoa possui um papel de destaque. O objetivo deste trabalho é descrever a estrutura da marujada e analisar as percepções das marujas neste ritual no qual se destaca a capitoa. Os dados etnográficos resultam de parte da pesquisa realizada para conclusão da dissertação de mestrado. Na análise, utilizamos conceitos de poder, festa e ritual: a festa é pensada como um evento que contém uma estrutura, regras, símbolos e significados (GUARINELLO, 2001; SILVA, 2013; PEREZ, 2012); o ritual é aqui pensado enquanto “sistemas culturalmente construídos de comunicação simbólica” (PEIRANO, 2003); e o exercício do “poder” é pensado como prática na sociedade que se sustenta pelo jogo de relações entremeadas por interesses e anseios de prestígio (WEBER, 1982). Na conclusão, mostramos que a capitoa exerce papel fundamental na organização dos ritos, expressão do feminino e também de autoridade, pois todos(as) a reconhecem como uma mulher, velha e comandante da marujada.

palavras - chave Marujada; Bragança; marujas; capitoa.

abstract

The São Benedito Festival held in the city of Bragança, in the Amazon of Pará, in the month of December, brings together a crowd of faithful who throughout the day participate in various rites that are part of this larger ritual, among which is Marujada, the most important, where the Captain, plays a prominent role. The objective of this work is to describe the structure of the marujada and analyze the perceptions of the marujas in this ritual where the Capitoa stands out. The ethnographic data results from part of the research carried out to complete the master’s thesis. In the analysis we use concepts of power, party and ritual, where the party is thought of as an event that contains a structure, rules, symbols and meanings; (GUARINELLO, 2001; SILVA, 2013; PEREZ, 2012); ritual is thought here as “culturally constructed systems of symbolic communication” (PEIRANO, 2003) and also thinking about the exercise of “power” as a practice in society and which is sustained by the game of relationships interspersed by interests, desires for prestige (WEBER, 1982). In conclusion, we show that the Captain plays a fundamental role in the organization of the rites, expression of the feminine and also of authority, as everyone recognizes her as a woman, old and commander of the Marujada.

keywords Marujada; Bragança; sailors; captain.

O município de BragançaPará, localizado na região denominada Bragantina, abriga uma grande manifestação religiosa chamada Festa de São Benedito, que ocorre no mês de dezembro. A exemplo de outras festas populares de caráter religioso que acontecem no Brasil, a festividade de São Benedito compreende um conjunto de atividades rituais que tem seu momento de ápice no mês de dezembro, mas que se inicia do mês de abril com as saídas dos santos, quando os fiéis e devotos, de forma individual ou coletiva, fazem oferendas para agradecer a São Benedito pelas graças alcançadas. Essas atividades podem possuir características sagradas ou religiosas, e também profanas.

Esta festa contém em sua estrutura uma série de pequenos rituais, como a procissão, as missas, o arraial, a chegada da última comitiva1 de esmoladores ou, ainda, a alvorada, que é a queima de fogos no momento em que o mastro é hasteado. A marujada, que se tornou o principal destaque da festa, e é considerada como uma das principais manifestações de cultura popular que ocorrem na região, se destaca como o espaço onde são fortalecidos os laços de solidariedade e o

sentido de comunidade entre os participantes, simbolizados pela parceria que existe entre a capitoa e as marujas. Assim, tanto a Festa de São Benedito quanto a marujada são duas manifestações que são acionadas para a afirmação da identidade dos moradores de Bragança, na medida em que contribuem para a construção de um sentimento de pertença, ou de “bragantinidade”2 (FERNANDES, 2011).

A festa, como um todo, pode ser considerada como uma celebração coletiva que marca um momento de passagem na vida dos fiéis devotos de São Bendito e que se aproxima do que Van Gennep chama de um rito de calendário (2011). Os moradores de Bragança – ao criar esses intervalos na vida social (LEACH, 1974), realizando esses rituais que fazem parte de um calendário de manifestações de cunho religioso e também profano, como a festa de São Bendito e a marujada, que são anuais (PRADO, 2007) – atribuem significados aos rituais e também criam um tempo social (ELIAS, 1998) para celebrar, reforçar laços de solidariedade e de troca de dádivas, tanto entre os fiéis como entre eles e o santo.

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar o protagonismo da mulher velha na marujada, que é um ritual

1 Há três comitivas (comitiva do santo dos campos, das colônias e da praia) que, durante grande parte do ano (abril a novembrodezembro), realizam esmolações em áreas geográficas determinadas. A comitiva do santo da praia é a última a chegar, no dia 8 de dezembro, e vem pelo rio Caeté, desde a vila do Camutá, comunidade que se situa na outra margem do rio, onde foi erguida a primeira capela para São Benedito. É um dia muito simbólico (FERNANDES, 2011).

2 Fernandes (2011) usa esse termo em seu livro, citando o poeta Gerson Guimarães, para se referir à identidade dos moradores de Bragança.

que acontece dentro da Festa de São Bendito, com destaque para a personagem da capitoa. A capitoa exerce papel fundamental na organização e realização desse ritual, podendo ser considerada como uma personagem que contém atributos considerados como característicos do gênero feminino, como a dimensão estética e, ao mesmo tempo, agrega atributos culturalmente associado ao masculino, como o exercício da autoridade e “poder”, pois as demais personagens lhe reverenciam e a reconhecem como comandante da marujada. A análise pretende mostrar o lugar que as mulheres ocupam na marujada, especialmente sobre o protagonismo da capitoa e das marujas, procurando demonstrar como as mulheres se percebem e qual é o significado do personagem maruja que elas protagonizam no ritual.

O material etnográfico analisado resulta de um recorte de pesquisa realizada entre os anos de 2020-2023 para elaborar uma dissertação de mestrado (SOUZA, 2021), cuja coleta ocorreu a partir da realização da observação participante, que permitiu a convivência e a aproximação com os sujeitos principais que realizam a Festa de São Benedito em distintos momentos da festividade e a realização de

entrevistas formais e informais. Dentre as interlocutoras estão sete mulheres-marujas que participam ativamente da produção, organização e realização dos ritos dessa festividade.

Para realizar a análise desses rituais buscamos nos situar no debate que envolve a discussão sobre o conceito de festa e ritual, destacando o conceito de festa pensado como um evento que contém uma estrutura, contém regras e apresenta um conjunto de símbolos e significados que são utilizados para reforçar elementos da vida de uma coletividade, expressando sua identidade (GUARINELLO, 2001; SILVA, 2013; PEREZ, 2012); o de ritual como “sistemas culturalmente construídos de comunicação simbólica” (PEIRANO, 2003); e o exercício do poder como prática na sociedade que pode ter algumas roupagens que se sustentam pelo jogo de relações entremeadas por interesses e anseios de prestígio (WEBER, 1982).

Na antropologia, vários autores se debruçaram na abordagem dos ritos como parte da estrutura social de determinadas comunidades e como parte da dimensão simbólica e de valores que formam a cultura

dessas comunidades. Dentro de uma sociedade complexa, algumas formas de expressão e de celebração religiosa que buscam reverenciar e celebrar o sagrado – materializado na figura dos santos que fazem parte do panteão da religião católica – têm sido denominadas como manifestações de cultura popular, caracterizadas por serem uma forma de expressão de certos grupos que não dominam ou controlam os espaços de produção hegemônica de símbolos e valores que formam uma determinada sociedade. O estudo sobre essas manifestações, como as festas em homenagem aos santos católicos, desperta crescente interesse de pesquisadores, uma vez que se busca estudar as pluralidades culturais tomando os espaços tradicionais e o universo simbólico, tornando-se material de análise de sistemas de crenças, costumes, saberes e relação com o sagrado e expressando o modo de vida de determinadas sociedades. Autores como Durkheim, Lévi-Strauss, Edmund Leach ou, ainda, Mariza Peirano, contribuíram com a construção da teoria de ritual na antropologia, nos levando a pensar o ritual como uma possibilidade para compreender aspectos da vida social, como a maneira de pensar e viver, aproximando esses dois polos, o

que fica claro em Leach ao dizer que ritual serve para dizer coisas sobre o modo de vida de social.

Peirano (2006, p. 10) chama a atenção para a natureza coletiva dos rituais que “podem ser vistos como tipos especiais de eventos, mais formalizados e estereotipados, mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis à análise porque já recortados em termos nativos”. Esses rituais, por serem estruturados, são ricos materiais para a análise antropológica dos modos de vida dos que neles estão inseridos e no meio em que estão inseridos, pois os ritos e outros comportamentos sociais não se separam, eles revelam os conflitos e as visões de mundo dos grupos onde ocorrem. Neste trabalho, ao analisarmos a marujada e o contexto maior que é a Festa de São Benedito, estamos buscando os sentidos que esses ritos possuem para seus praticantes, compreendendo as visões que permeiam o universo cultural desses ritos.

Tomamos aqui a discussão de Peirano (2003) sobre ritos, quando a autora procura mostrar que, na visão da sociedade moderna, ritual é considerado um fenômeno ultrapassado, com noções negativas. Na sua análise ela procura destacar o quanto os rituais estão presentes nas representações sociais rotineiras, não ocorrendo apenas

em eventos extraordinários. Situa a antropologia como a disciplina capaz de analisar as “tonalidades e nuanças” (p. 7) a respeito do ritual, mostrando como o conceito de ritos se pautou na dicotomia entre comportamentos racionais, utilitários e profanos de um lado e não racionais, místicos e sagrados de outro, sendo os últimos considerados ultrapassados por alguns autores, enquanto outros acreditavam ser uma possibilidade de explicar as formas de sociabilidade. Posicionados desse lado estavam Durkheim e Marcel Mauss (p. 13), para os quais rituais e representações eram indissociáveis e determinantes na vida de uma sociedade. Portanto, a sobrevivência de um ritual depende de uma comunidade unida em torno de determinados valores.

Ainda segundo Peirano (2003), outro importante autor a discutir ritos e mitos foi LéviStrauss, que também faz a analogia mito-representações ao evidenciar a racionalidade nos povos “primitivos” e, assim como Durkheim, posiciona de um lado as ações, de outro o pensamento; uma antinomia do ser humano: o viver e o pensar. Um autor que trouxe novas contribuições para esse debate foi Edmund Leach (1996), que a partir de Durkheim, Mauss e também Lévi-Strauss, avança na

discussão sobre o conceito de mito e ritual, os considerando como sendo a mesma coisa e defendendo que pensamos e vivemos de forma similar, ou seja, para Leach “ritual é uma declaração simbólica que diz alguma coisa sobre os envolvidos na ação” (p. 76).

Para este trabalho, considerando os rituais como um complexo de palavras e ações, uma espécie de linguagem, nos termos de Peirano, buscamos compreender a partir do olhar “nativo” o que o ritual da marujada diz para quem dele participa e para quem o observa.

A Festividade de São Bendito é organizada desde 1798 pela igreja católica em atuação conjunta com a Irmandade da Marujada de São Benedito de Bragança, que é responsável pela organização da marujada (ALENCAR, 2013). Essa organização polarizada (religiosa e profana) gerou uma série de conflitos entre essa irmandade –cuja origem remonta às antigas irmandades constituídas no Brasil Colonial. Elas tinham um duplo objetivo: por um lado, foram criadas como espaços de devoção para catequizar os(as) negros(as) e mantê-los(as) sob controle e, por outro, se configuravam como espaços