As atuais aspirações e capacidades inventivas podem encontrar vias de realização naquilo que as gerações anteriores deixaram como legado – sendo que este também resulta da reelaboração de heranças ainda mais remotas. Trata-se de dinâmica de transmissão e preservação dos mais diversos ramos do conhecimento por meio da reunião de soluções avulsas. Hoje, a despeito das convergências das obras colaborativas, como a Wikipédia e outras ferramentas da era da informação, o almanaque mostra-se um atrativo suporte de incentivo às pesquisas e experimentações criativas.

Acessível a diferentes idades, os almanaques, historicamente, têm conferido leveza a assuntos que, de outra maneira, pareceriam sérios demais. Ao sistematizar diversos saberes e fazeres com as possibilidades didáticas, o FestA! visa promover um ponto de equilíbrio entre o prazer e o fazer artísticos, convidando toda a família a se descobrir em alguma prática. Tal escolha reflete a premissa de possibilitar o diálogo entre dimensões complementares: tradição e inovação, memórias afetivas e novas experiências em prol de vivências significativas.

Combinando curiosidades, jogos, modos de fazer e estímulos à criação, esta reedição do Almanaque reforça o propósito de prolongar a atmosfera festiva do FestA! – Festival de Aprender, iniciado em 2017. O princípio orientador dessa ação anual do Sesc reside no reconhecimento e valorização do potencial criador de cada um nós, independente de quaisquer outros fatores e/ou motivações externas. É ele que, aliás, abre caminho para a expressão poética, valendo-se de repertórios artísticos e recursos tecnológicos fornecidos tanto pela contemporaneidade como pela tradição.

Lançado, originalmente, em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, como uma experiência de aproximação e relacionamento com os diferentes públicos, o Almanaque FestA! volta a ser impresso com o objetivo de ampliar o acesso de mais pessoas aos seus conteúdos e propostas. Que os saberes e modos de fazer aqui reunidos funcionem como impulso de abertura para incorporar o desejo de (re)invenção e experimentação que acompanham a trajetória humana ao longo da história.

Bem-vindo e bem-vinda. Permita-se experienciar um pouco de tudo o que virá nas páginas a seguir!

Luiz Deoclecio Massaro Galina Diretor do Sesc São Paulo

Boa festa tem gente, animação e presente. Tem também música, decoração, brincadeiras, entre vários outros elementos da cultura que fazem com que a gente tenha certeza de que está numa celebração.

O FestA!, nosso Festival de Aprender realizado no Sesc desde 2017, é um evento vibrante e participativo. Nele, o público é o protagonista, criando com imaginação e habilidades, usando materiais como papel, argila, tecido e ferramentas para se expressar poeticamente. O FestA! é marcado por mais de 400 atividades que celebram a arte, a criatividade, as manualidades, os encontros e o aprendizado coletivo.

Nesta edição, resolvemos extrapolar as unidades e levar até você, que está trabalhando em uma empresa parceira, toda essa experiência. Dessa forma pensamos no melhor jeito de levar o nosso FestA! até sua casa e sua família, e preparamos com muito carinho esse Almanaque, que agora chega em suas mãos.

Nas próximas páginas queremos compartilhar com você o prazer de aprender coisas novas e dar vazão à criatividade e à expressão. Nosso único combinado é: tem que ser divertido! E para isso, não economizamos nas cores, nas ilustrações e nas informações.

Se você está se perguntando quem foi que pensou em você, a ponto de fazer um presente assim, tão incrível, acredite: foi muita gente! Pessoas do Sesc São Paulo que passaram meses elaborando formas para fazer desse Almanaque um material rico e potente, interessante e divertido, para deixar você,

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima e conheça os bastidores da criação deste Almanaque.Você também pode baixar a versão digital em sescsp.org.br/almanaquefesta seus familiares e amigos intrigados a se lançarem nos desafios que só a arte proporciona!

Reunimos arte-educadores do Sesc, especialistas convidados e artistas de diversas linguagens para criar cada detalhe deste Almanaque, pensado desde o início para ser vivido em família. Ele foi feito para ser lido e explorado coletivamente, com muitas mãos e olhares redescobrindo o mundo por meio da arte.

O Almanaque é dividido em sete seções, cada uma como um universo artístico, repleto de técnicas, curiosidades, histórias, fotografias, jogos e propostas criativas. Não é preciso ter conhecimento prévio para explorá-lo — basta curiosidade, vontade e olhos abertos para a arte que espera por você em cada página.

Em um mundo cada vez mais cheio de telas e dispositivos eletrônicos, propomos uma pausa prazerosa, um respiro na rotina, um momento especial que possa servir como inspiração para chamar alguém que a gente gosta para aprender e experimentar algo novo juntos.

Esperamos que esse manual, que é também um guia, que é um livro, que é um tabuleiro de jogos e que também é uma revista e um diário...enfim, esse Almanaque, traga, crie e deixe boas lembranças.

Esse Almanaque FestA! é para você e esperamos que você goste.

Equipe Almanaque FestA!

E se quiser, e puder, não deixe de compartilhar suas criações e fotos utilizando #AlmanaqueFestaSesc

VOCÊ SABIA? Para imprimir, offset 10

ARTE NO TEMPO Extra, extra! 12

FESTA EM CASA Gravura em isopor 13 MÁQUINAS MARAVILHOSAS Prensa para gravura 14

ENSAIO VISUAL Eduardo Ver 15

JOGOS Uma impressionante impressoteca e outros 16

VOCÊ SABIA? Não se perca neste emaranhado 22

ARTE NO TEMPO Eram as deusas tecelãs? 24

FESTA EM CASA Tear alternativo 25 MÁQUINAS MARAVILHOSAS Tear de pente liço 26

ENSAIO VISUAL Sônia Paul 27

JOGOS Trama de papel e outros 28

VOCÊ SABIA? Penso, logo rabisco 36

ARTE NO TEMPO Você está aqui 38

FESTA EM CASA É arte na fita! 39

ENSAIO VISUAL Montez Magno 40

JOGOS Desafio do desenho e outros 42

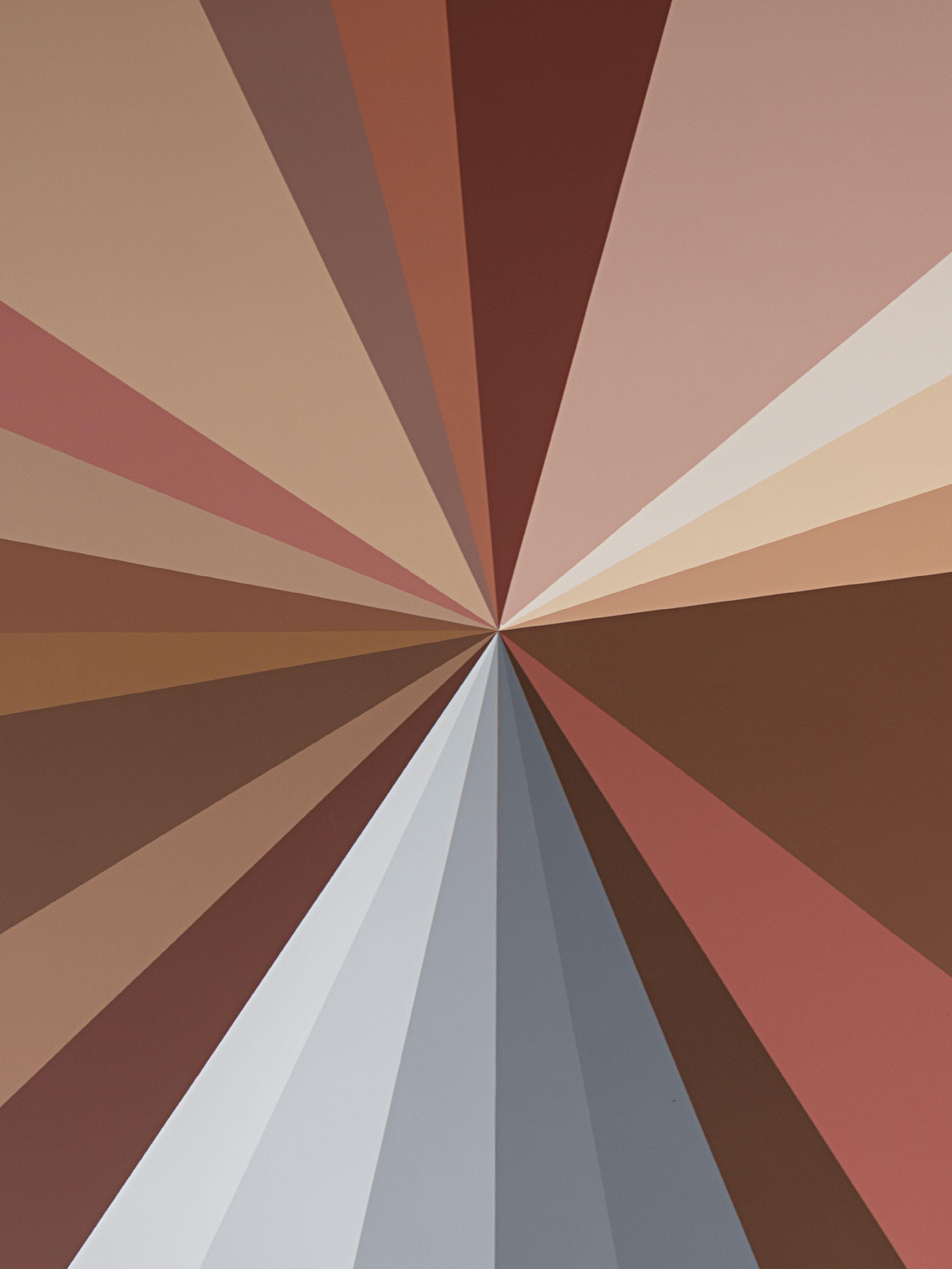

VOCÊ SABIA? As cores da identidade 48

ARTE NO TEMPO Aventura em cores 50

FESTA EM CASA Tintas que vêm da cozinha 51 MÁQUINAS MARAVILHOSAS Máquina de tatuagem 52

ENSAIO VISUAL Adriana Varejão 53

JOGOS Cor a cor e outros 54

VOCÊ SABIA? Do barro ao vaso 60

ARTE NO TEMPO Todas as formas 62

FESTA EM CASA Você é quem esculpe 63

MÁQUINAS MARAVILHOSAS Impressora 3D 64

ENSAIO VISUAL Eduardo Frota 65

JOGOS Acervo pessoal e outros 66

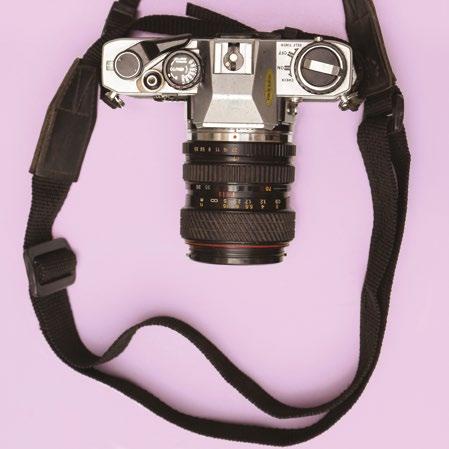

VOCÊ SABIA? A magia que fez o mundo rodar 72

ARTE NO TEMPO Escrita com luz 74

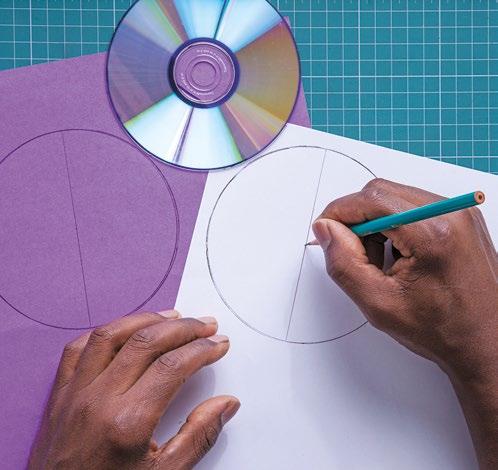

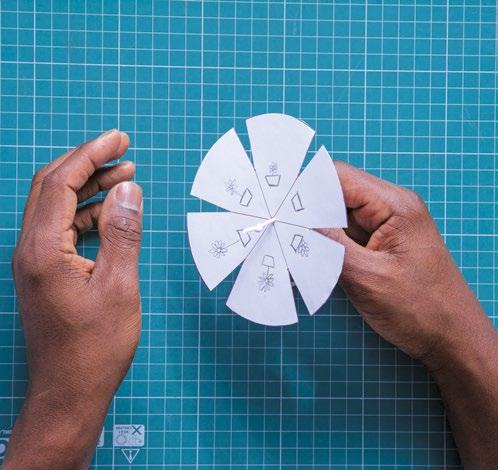

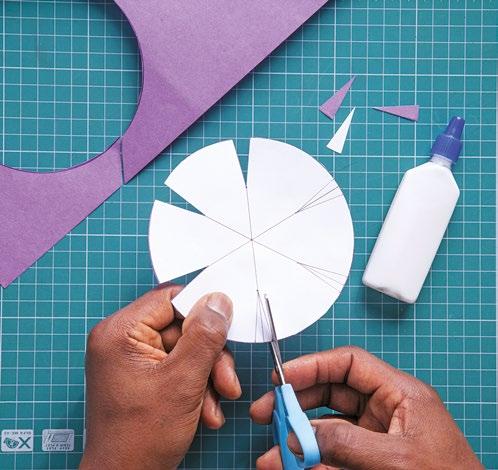

FESTA EM CASA Brinquedo óptico 75

MÁQUINAS MARAVILHOSAS Cinematógrafo 76

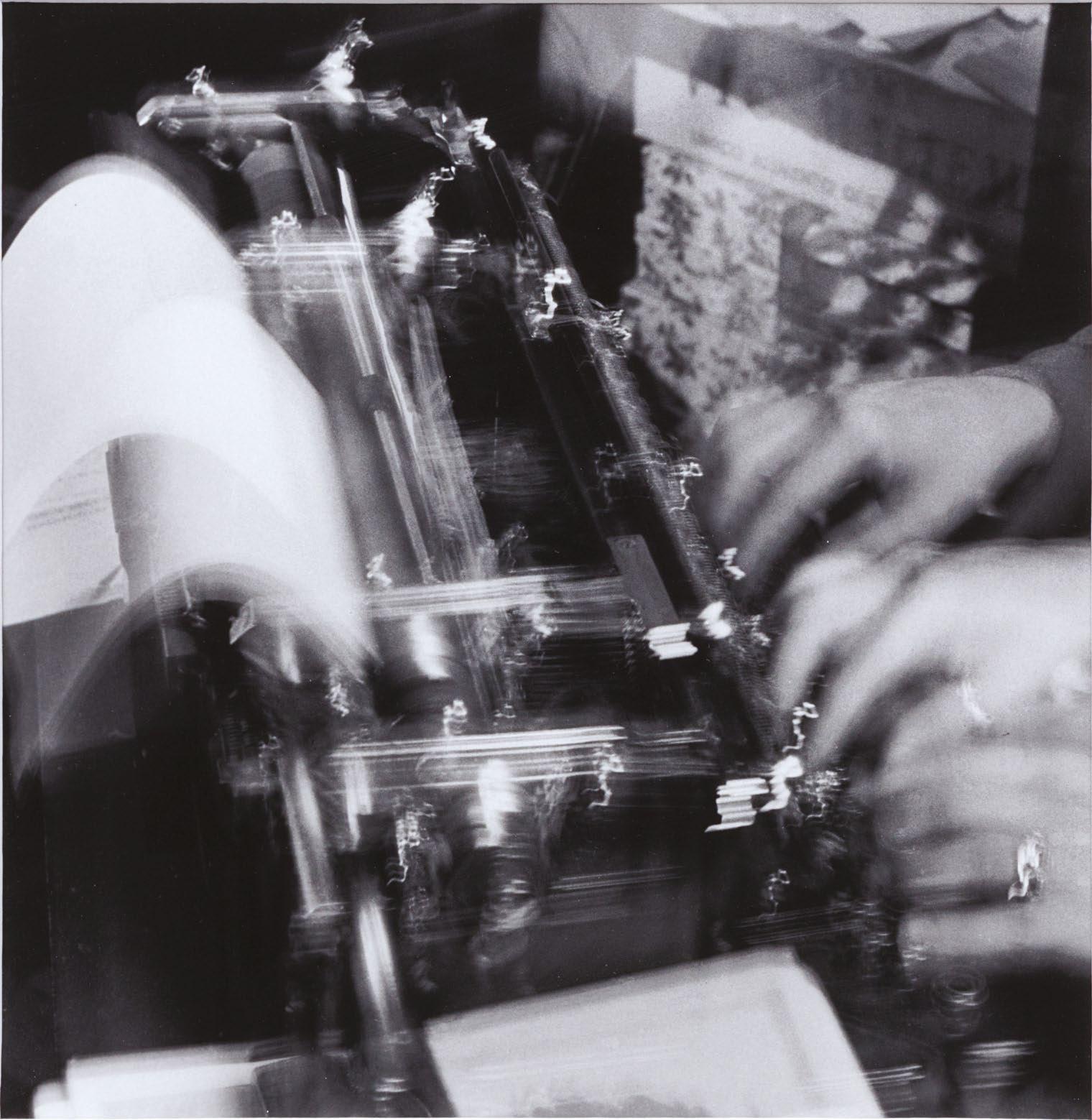

ENSAIO VISUAL Geraldo de Barros 77

JOGOS Flipbook e outros 78

VOCÊ SABIA? Criamos e inventamos 84

ARTE NO TEMPO O hip hop e a filosofia do remix 86

FESTA EM CASA Tudo se aproveita! 87

MÁQUINAS MARAVILHOSAS CNC Router 88

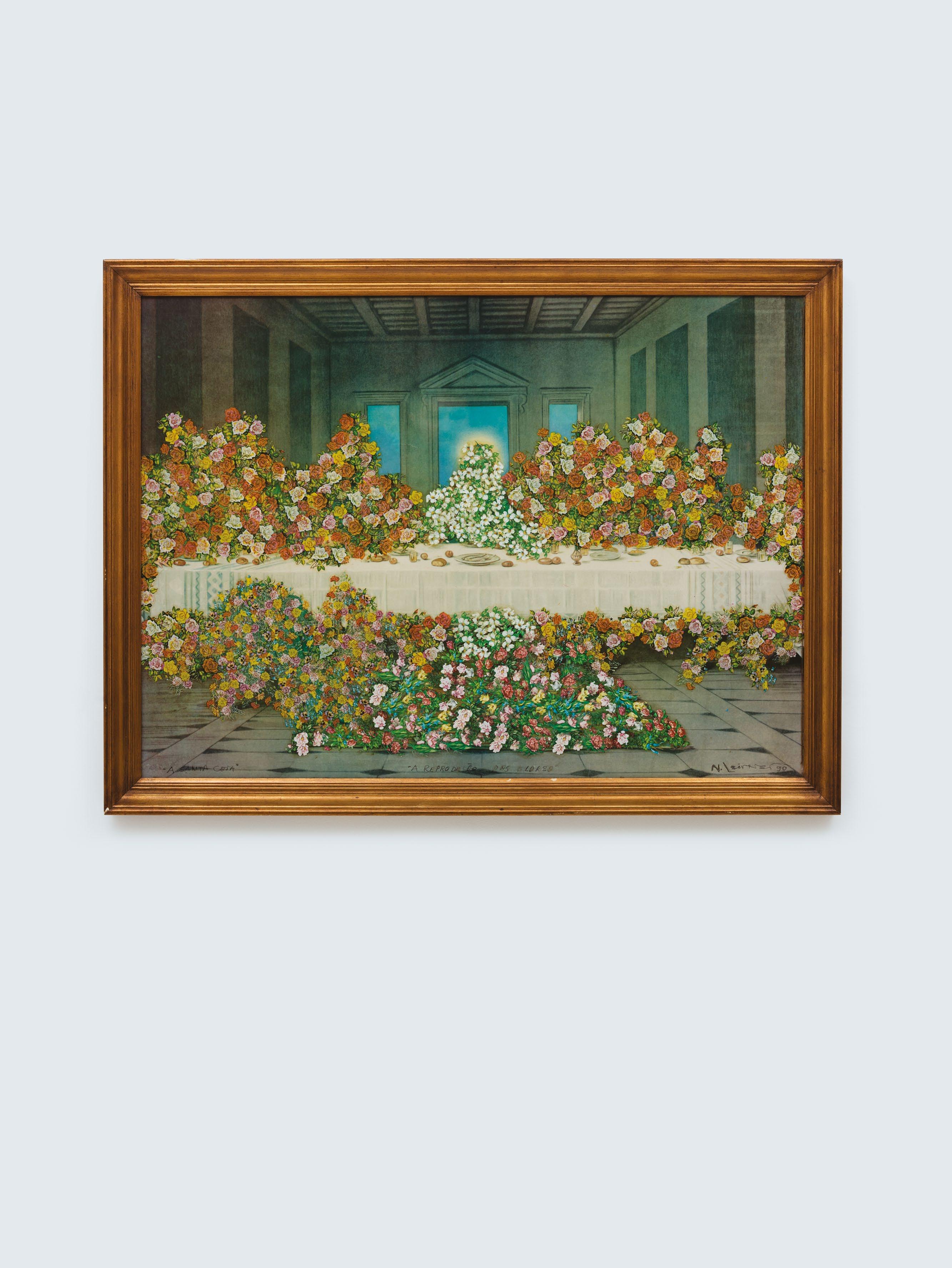

ENSAIO VISUAL Nelson Leirner 89

JOGOS Parla! e outros 90

Respostas 94

Quem fez o que no Almanaque? 95

A

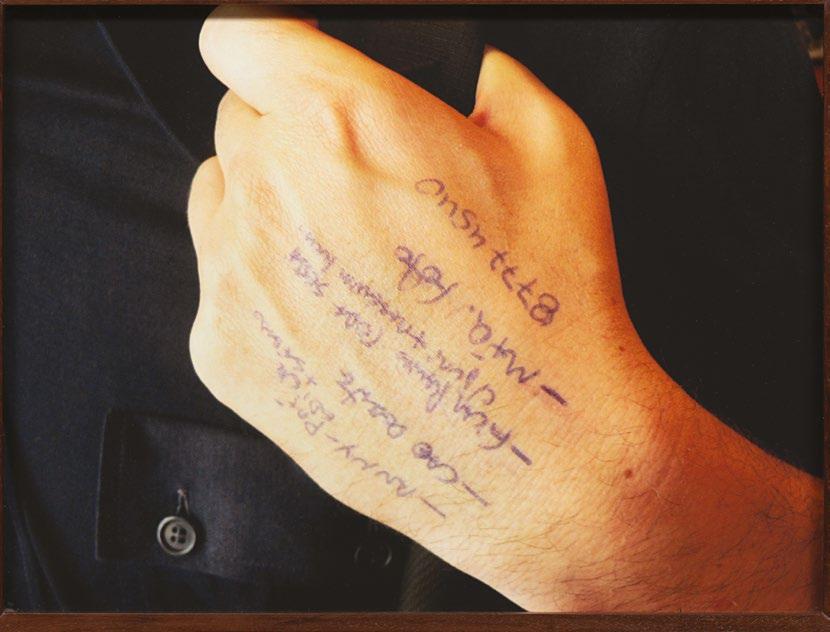

“Assim como o porto é bem-vindo para o marinheiro, a última linha também é para quem escreve.” Esse é um exemplo das anotações deixadas pelos chamados copistas nas margens de manuscritos da Idade Média. Às vezes, se resumiam a comentários reflexivos; em outras ocasiões, eram reclamações desaforadas.

Até 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, o único jeito de conseguir um livro era por meio de uma cópia feita à mão. Em grande parte, cabia aos monges (que integravam a limitada parcela alfabetizada da população) a difícil tarefa de produzir esses exemplares.

O monge copista ficava em silêncio, confinado em uma sala dedicada ao ofício da escrita – em latim, chamava-se “scriptorium”, o que deu origem à palavra “escritório”. Sentava-se em um assento duro, diante de uma mesa parecida com um púlpito de igreja. Sem eletricidade, aproveitava a luz do Sol durante o dia e recorria a velas quando avançava noite adentro. Fazia isso diariamente, ao longo de semanas, meses, até no frio do inverno europeu. Não é surpresa a tentação de deixar recadinhos nas páginas.

As péssimas condições de trabalho favoreciam o engano. Letras e palavras podiam ser trocadas e frases inteiras chegavam a ser perdidas, o que prejudicava a leitura ou até mudava o sentido do texto. Muitas vezes, essas

falhas acabavam sendo mantidas e disseminadas, já que reproduções com erros davam origem a outras cópias.

A fim de mecanizar o processo e permitir a reprodução em série, Gutenberg desenvolveu uma máquina de impressão que usava tipos móveis de metal (ou seja, letras em relevo que podiam mudar de lugar). Formava-se um molde com o texto de cada página, cobria-se de tinta e pressionava-se contra o papel. A invenção do alemão permitiu que todas as cópias saíssem iguaizinhas, reduzindo bastante a possibilidade de erros. Assim, os livros passaram a ser confiáveis.

Poucas décadas depois, eles se tornariam populares também, com cada vez mais pessoas alfabetizadas. Em 1500, calcula-se que já havia em torno de 13 milhões de exemplares em circulação na Europa. Os números só aumentaram, resultado de inovações como a prensa rotativa movida a vapor, criada no século 19, e o desenvolvimento do offset (pág. 10), no início do século 20.

O grande legado da impressão não foi o livro em si, mas a possibilidade de distribuir informação e cultura para mais gente, com mais agilidade, bem como acumular conhecimento. Afinal, toda grande descoberta, toda obra artística importante, todo pensamento transformador passaram a ser registrados, permanecendo sempre à disposição, como fonte de ensinamento e inspiração. E é claro que ninguém reclama de não ter de copiar tudo à mão. Os monges respiram aliviados.

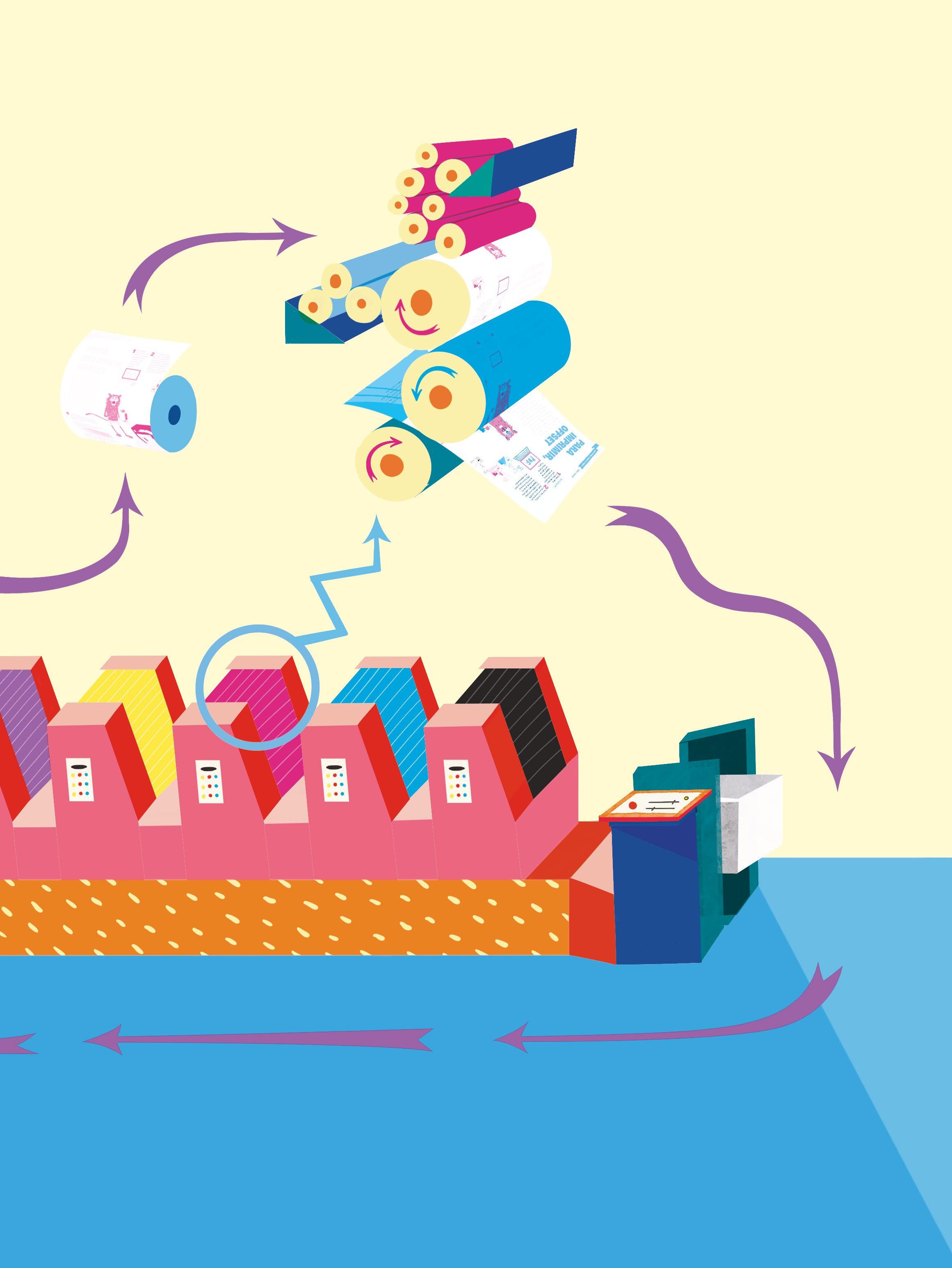

Já faz mais de um século que o offset se disseminou dos Estados Unidos para o mundo e ainda hoje é o método mais utilizado para reproduzir livros, revistas, jornais e muitos outros produtos gráficos – incluindo este Almanaque. O processo offset que conhecemos é igual ao inventado em 1903 pelo norte-americano

Ira Washington Rubel: a matriz gravada é disposta em um cilindro que recebe a tinta, a qual, por sua vez, é transferida para um cilindro de borracha e dele para o papel.

Dessa forma, textos e imagens que hoje são gerados pelo computador se transformam em uma publicação física, palpável. Vamos conhecer melhor o funcionamento desse sistema?

Acompanhe as etapas no infográfico.

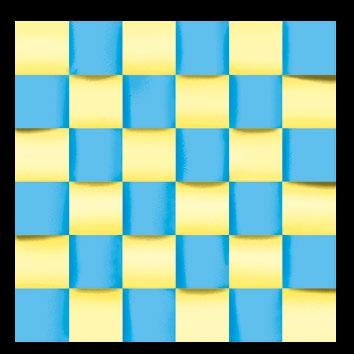

ILUSÃO DE ÓPTICA

Na pré-impressão, textos e imagens de um PDF são convertidos em retículas, ou seja, pontos. Elas, então, são gravadas em diferentes matrizes: uma cor, uma chapa.

Na impressão com apenas tinta preta, temos a ilusão de enxergar o cinza pelo espaço não preenchido pelas retículas pretas (veja abaixo)

O mesmo acontece na impressão colorida, combinando retículas de ciano, magenta, amarelo e preto. O segredo: cada cor fica em um ângulo diferente. Assim, quando todas ficam sobrepostas, a imagem se forma aos nossos olhos.

O arquivo digital em PDF é enviado para a gráfica, onde um software de pré-impressão faz a ripagem, ou seja, converte pixels em pontos chamados de retícula.

Para a impressão colorida, cada página é decomposta em quatro cores da escala CMYK: ciano, magenta, amarelo e preto. É possível também usar as chamadas cores especiais, que são tons específicos fora dessa escala CMYK. Cada cor exige a gravação de uma matriz de alumínio.

Após a impressão, começa a secagem, que pode combinar diferentes métodos. Mas os principais e mais comuns são a aplicação de jatos de ar quente e de um pó que cria microespaços entre as folhas. Após a secagem completa, vêm as outras etapas de acabamento, que podem incluir dobra, aplicação de verniz, colagem, costura e capa.

3

INÍCIO DO PROCESSO DE IMPRESSÃO

Cada chapa gravada (matriz) vai para uma unidade de impressão, também chamada de castelo: é este conjunto de cilindros aqui à direita. É preciso um castelo para cada cor.

4 5 6 7 8

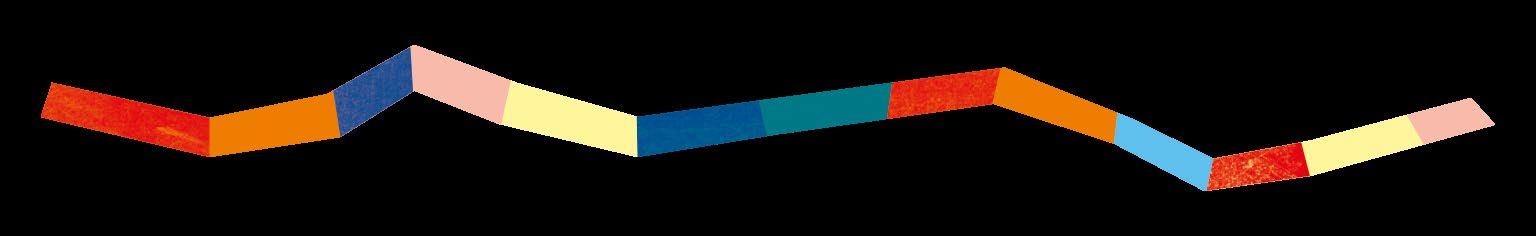

A primeira cor a ganhar o papel costuma ser o preto. Depois, esse mesmo papel passa pelos demais castelos, sempre na mesma sequência: ciano, magenta e amarelo. Quando há uma cor especial – neste Almanaque, por exemplo, foi usada a cor 2592 do sistema Pantone –, ela inicia ou encerra a impressão, dependendo de fatores técnicos.

O cilindro com a matriz recebe a tinta pelo alto, fornecida pelo rolo entintador; por baixo, chega a água, proveniente do sistema de molha. A tinta oleosa não pega nas áreas molhadas, justamente aquelas que não devem ser impressas.

O cilindro com a matriz transfere a tinta para o cilindro de borracha (ou blanqueta) quando ambos são pressionados.

Entre a blanqueta e o cilindro de contrapressão passa o papel , que, ao ser comprimido, é impresso.

O papel é puxado pela impressora offset, que pode ser rotativa ou plana. No primeiro caso, ela é alimentada por grandes bobinas de papel e, no segundo, por folhas planas (o tamanho mais comum é 66 x 96 cm). Extremamente rápido, o sistema rotativo é mais indicado para grandes tiragens.

A invenção da imprensa deu voz a muita gente: com a possibilidade de imprimir textos, tomamos gosto por manifestar ideias e disseminar informações

Era uma vez um mundo em que não havia quase nada para ler. Até existiam livros, mas eram um raro artigo de luxo, pois precisavam ser escritos à mão, exemplar por exemplar. Para se informar, o jornal não chegava pelo celular nem pela banca de revistas. Era preciso ir até o espaço público onde as novidades se expunham, pregadas em uma parede ou coladas em um poste.

Essa era a realidade há menos de 500 anos, quando a maior parte da população não sabia ler nem escrever e tinha acesso apenas ao que se transmitia boca a boca.

Uma mudança da água para o vinho iniciou-se na Europa medieval, por volta de 1450, quando o alemão Johannes Gutenberg adaptou uma prensa de espremer uvas para construir uma prensa de apertar letrinhas contra o papel, isto é, uma máquina capaz de produzir livros rapidamente com custos baixos (para a época).

A imprensa de Gutenberg se baseava em um sistema de tipos móveis: pequenos blocos de metal com letras e símbolos moldados em relevo, que podiam ser trocados de lugar para compor qualquer texto. Bastava usar um caixilho de ferro, chamado rama, com o formato da página e, dentro dele, montar as palavras, como num quebra-cabeça.

Depois, era só cobrir com tinta e gravar esses escritos no papel com a ajuda do mecanismo da prensa, processo que ficou conhecido como impressão.

Essa tecnologia não tardou a se espalhar por todo o continente europeu. Era o pontapé inicial de uma grande revolução na comunicação.

O primeiro livro impresso foi a Bíblia, mas nos anos seguintes a invenção se popularizou e obras de diversos temas apareceram. O número de adultos alfabetizados cresceu pela primeira vez e até a ciência foi beneficiada, já que cientistas passaram a trocar conhecimentos por meio de publicações especializadas.

Após sofrer poucas alterações em quase três séculos, a máquina ganhou uma versão totalmente reformulada no começo do século 19, de carona na Revolução Industrial. Foi quando surgiu a impressora a vapor com sistema rotativo, que fazia mais de mil impressões por minuto e, por tal agilidade, permitiu a criação de diversos jornais diários.

Desde então, inúmeros avanços tecnológicos simplificaram os métodos de impressão. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ir até uma gráfica e encomendar a produção de um cartaz, um panfleto, um cartão de visita, um adesivo...

Outra opção é utilizar equipamentos mais simples, como uma impressora digital, uma máquina de xerox ou um mimeógrafo, para reproduzir cópias de um trabalho confeccionado em casa, no melhor estilo “faça você mesmo” – ou “maker”, para usar um termo mais atual.

Graças à democratização das técnicas de impressão, muitos autores e artistas passaram a lançar suas próprias publicações independentes, sem ficar condicionados a grandes editoras e livrarias. Se no passado o invento de Gutenberg deu voz a alguns para falar com muitos, agora há vozes muito mais plurais se espalhando por aí. O resultado são livros, revistas, zines e gibis que tratam dos mais variados assuntos e transbordam criatividade.

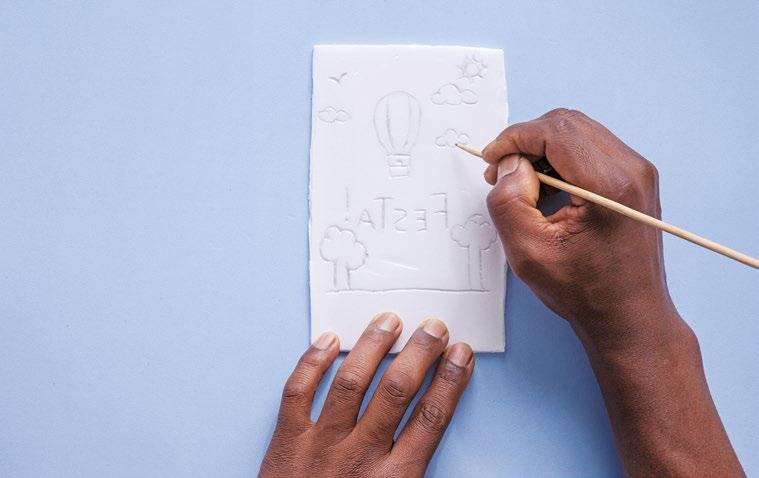

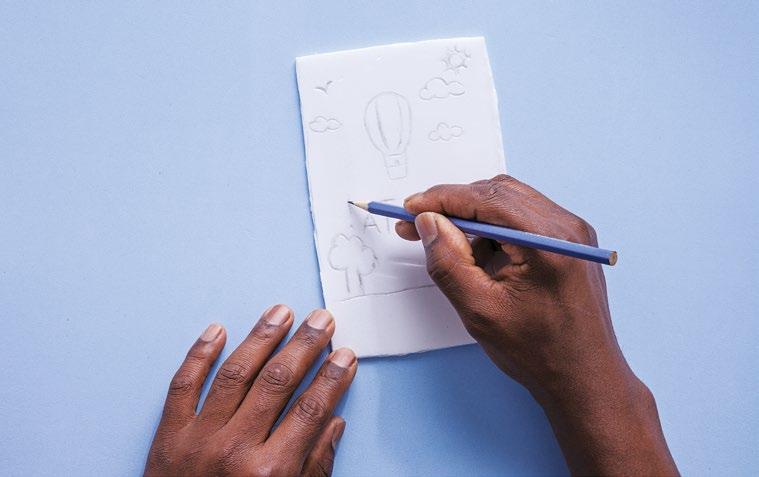

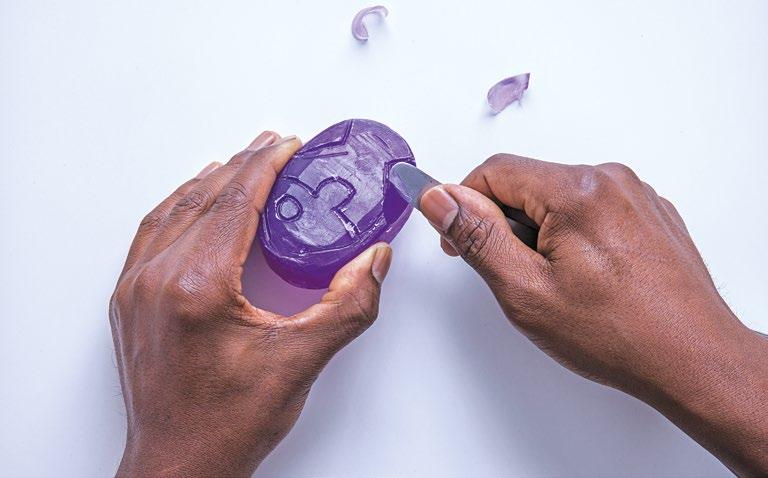

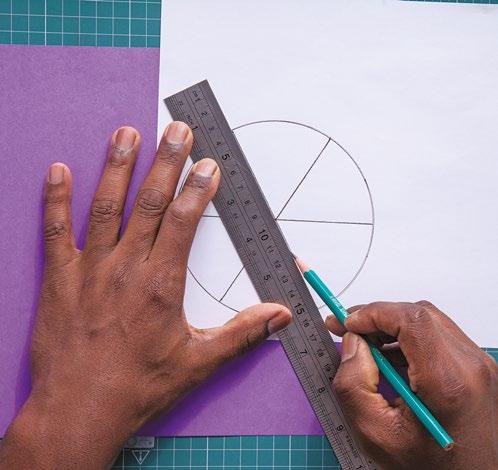

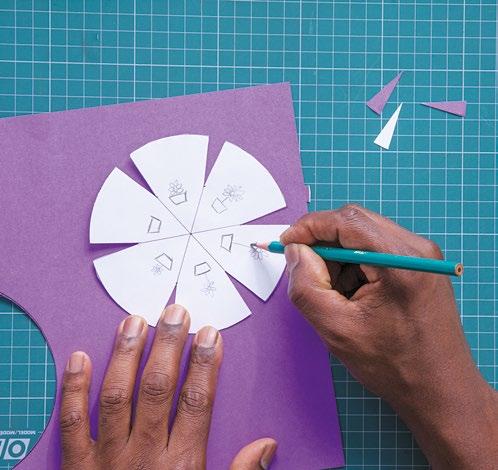

Você não precisa de uma prensa como aquela da pág. 14 para fazer gravuras em casa. A sugestão do educador Miguel Alonso é experimentar a isogravura, técnica feita em isopor.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• Bandeja de isopor (aquelas usadas para embalar comida)

• Tesoura sem ponta

• Lápis ou caneta

• Palito de churrasco

• Tinta guache em uma ou mais cores

• Rolinho de espuma ou esponja

• Prato

• Folhas de papel

• Colher de pau

1 Lave a bandejinha e recorte as bordas. Você vai precisar apenas de um pedaço de isopor plano, semelhante a uma folha, para desenhar a matriz da gravura.

3 Finalize a matriz reforçando o traço com um palito de churrasco (ou lápis bem apontado ou caneta): é hora de fazer pressão para afundar a superfície do isopor, sem transpassá-lo.

5 Coloque uma folha de papel sobre a matriz e, com a barriga de uma colher de pau, pressione o papel contra o isopor. Note que é o contrário de usar um carimbo.

2 Sem calcar o isopor, trace o desenho ou palavra. Atenção: letras e palavras precisam estar espelhadas (como no avesso de uma folha escrita), pois a impressão sairá invertida.

4 Ponha um pouco de guache no prato, umedeça o rolinho (ou esponja) na tinta e aplique-a na matriz. Não exagere na quantidade de guache porque isso pode atrapalhar a impressão.

6 Retire a folha com cuidado para não borrar, espere secar e está pronto! Para reproduzir várias cópias da sua obra, passe mais guache na matriz quando a impressão ficar fraca.

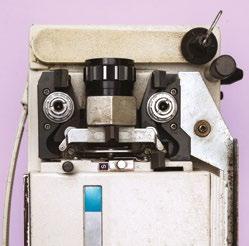

O sistema desta máquina de impressão é simples: papel e matriz são prensados ao passar entre dois cilindros giratórios, que funcionam como rolos compressores

1 Um rolo vai em cima e o outro, embaixo. Pressionados um contra o outro, imprimem movimento a uma chapa plana, que se locomove entre eles de um lado para o outro.

2 O sistema manual de acionamento por manivela convive atualmente com as prensas elétricas, que giram automaticamente ao toque de um botão.

Os inventores dos primeiros equipamentos de impressão eram mesmo bons em cópias! Assim como Gutenberg adaptou uma máquina de espremer uvas para criar uma impressora de tipos móveis (relembre na pág. 12), outros artesãos da Idade Média copiaram o mecanismo de um moinho para grãos para desenvolver a prensa cilíndrica.

Atualmente, ela é uma faz-tudo, sendo usada em diferentes tipos de gravura, que é o método pelo qual se transfere uma imagem gravada em uma matriz para outro suporte, geralmente papel ou tecido. Mas esse aparato nasceu para fazer gravura em metal, a calcogravura, desenvolvida nos ateliês de ourivesaria do século 15 na Europa medieval.

Os ourives eram hábeis artesãos que produziam joias e diversos objetos com matérias-primas preciosas.

COMO FUNCIONA

A GRAVURA EM METAL?

O desenho é gravado em uma chapa metálica (em geral de cobre), com um instrumento de ponta afiada. A tinta é aplicada nos sulcos riscados e, depois, transferida para o papel pela pressão exercida por uma prensa cilíndrica.

3 Sobre uma placa de apoio rígida, chamada de cama ou berço, é depositada a matriz com o papel por cima. Um pedaço de feltro cobre e protege o conjunto.

4 Os parafusos no alto regulam a altura do cilindro superior, que sobe para que seja possível encaixar a placa de apoio entre os dois rolos.

Foi para divulgar e valorizar trabalho tão minucioso que eles passaram a preparar chapas metálicas em que gravavam desenhos realistas e ampliados das peças produzidas, como brasões e adornos. Depois imprimiam os contornos no papel, compondo um catálogo que facilitava a visualização dos detalhes e seduzia ainda mais os clientes.

É bem provável que os ourives tenham se inspirado em uma técnica praticada na China desde o século 2, a xilogravura, ou seja, a gravura em madeira. Essa, porém, depende apenas de prensagem manual, o que não funciona bem com as obras em metal. Para obter uma impressão de qualidade pelo método calcográfico, só mesmo com uma pressão muito mais forte entre o papel e a chapa. Daí a prensa!

MEU CORPO MEU TEMPLO TERRITÓRIO CONSAGRADO

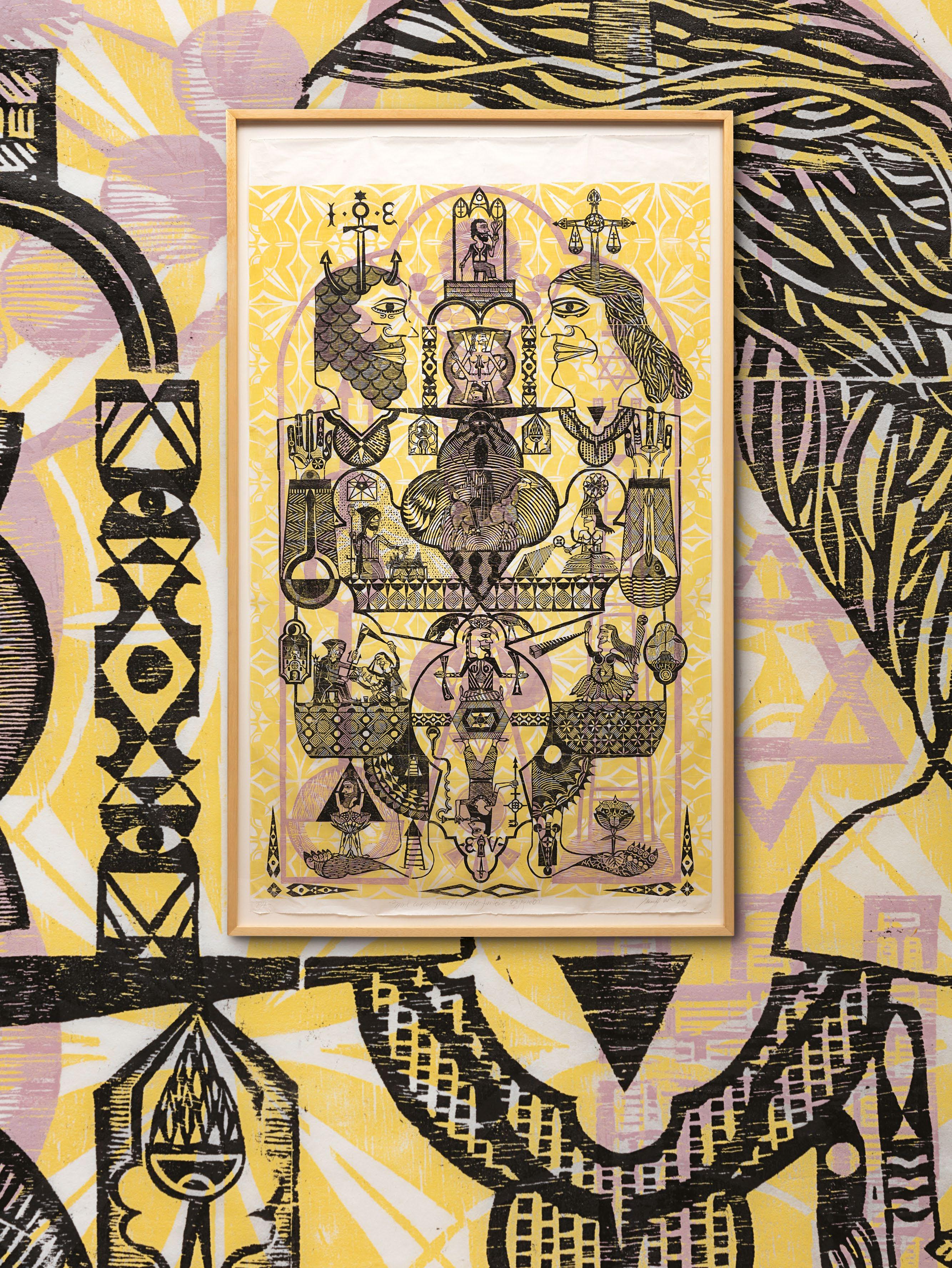

Eduardo Ver

O artista Eduardo Ver (São Paulo/SP, 1979) leva até quatro meses entalhando suas matrizes de madeira utilizando apenas um instrumento metálico, a goiva. Depois de

prontas, elas recebem tinta e, usando uma colher de pau, Eduardo pressiona o papel contra elas para obter as reproduções, ou seja, as xilogravuras. Foi assim que fez em 2015 Meu Corpo Meu Templo Território Consagrado, peça de 1,06 x 1,78 m que traz símbolos sagrados da umbanda, religião afro-brasileira. A obra foi exposta na 13ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, no Sesc Piracicaba.

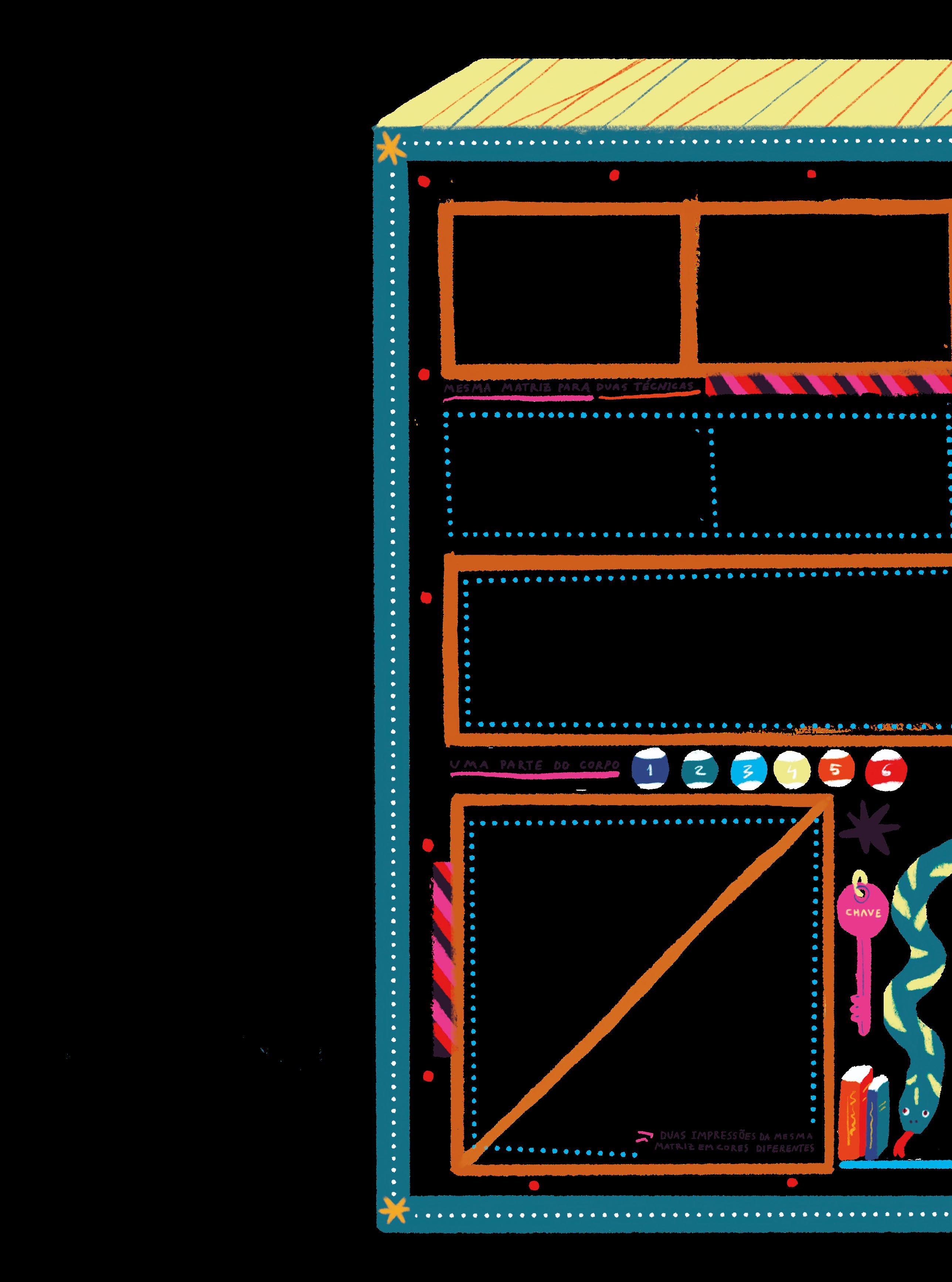

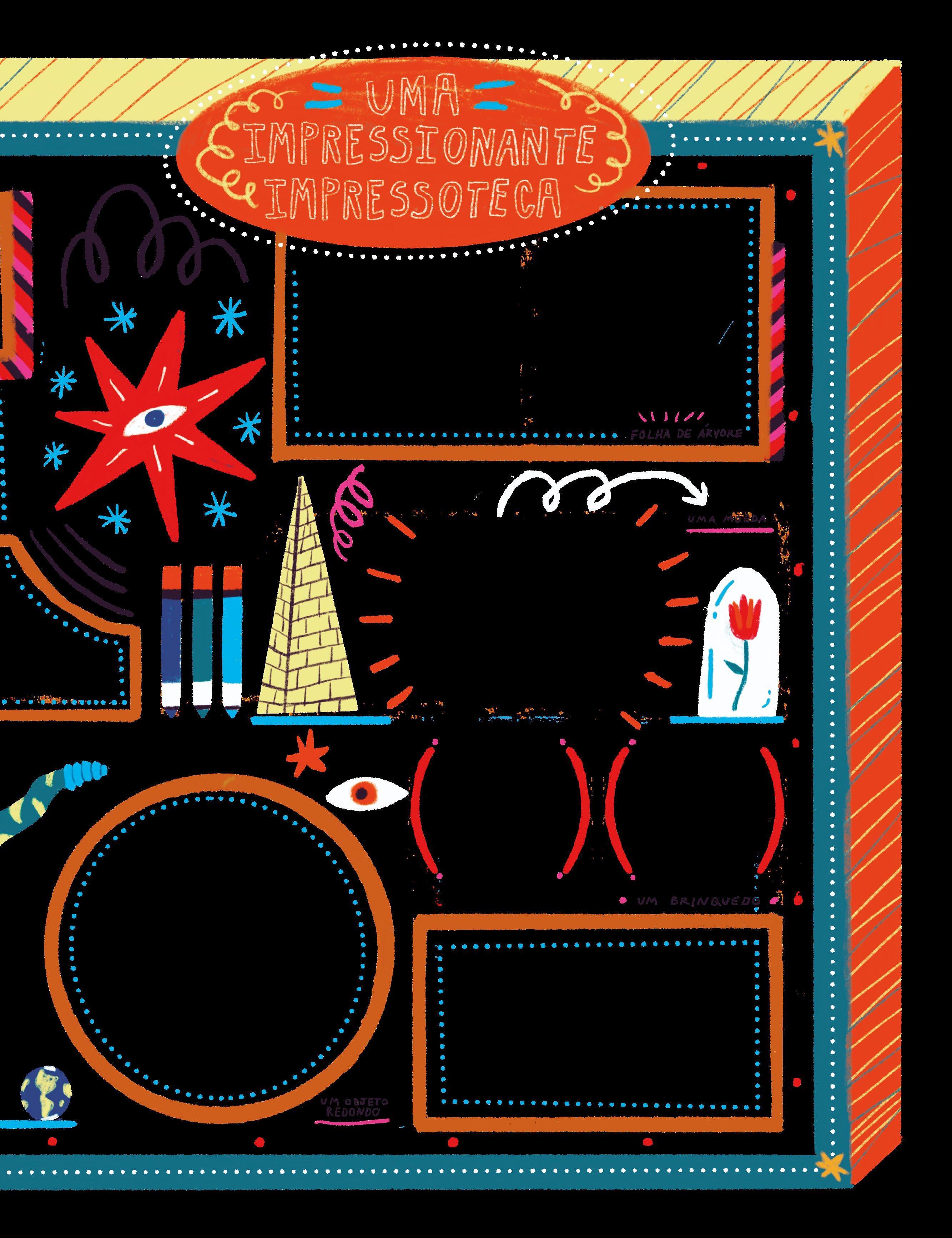

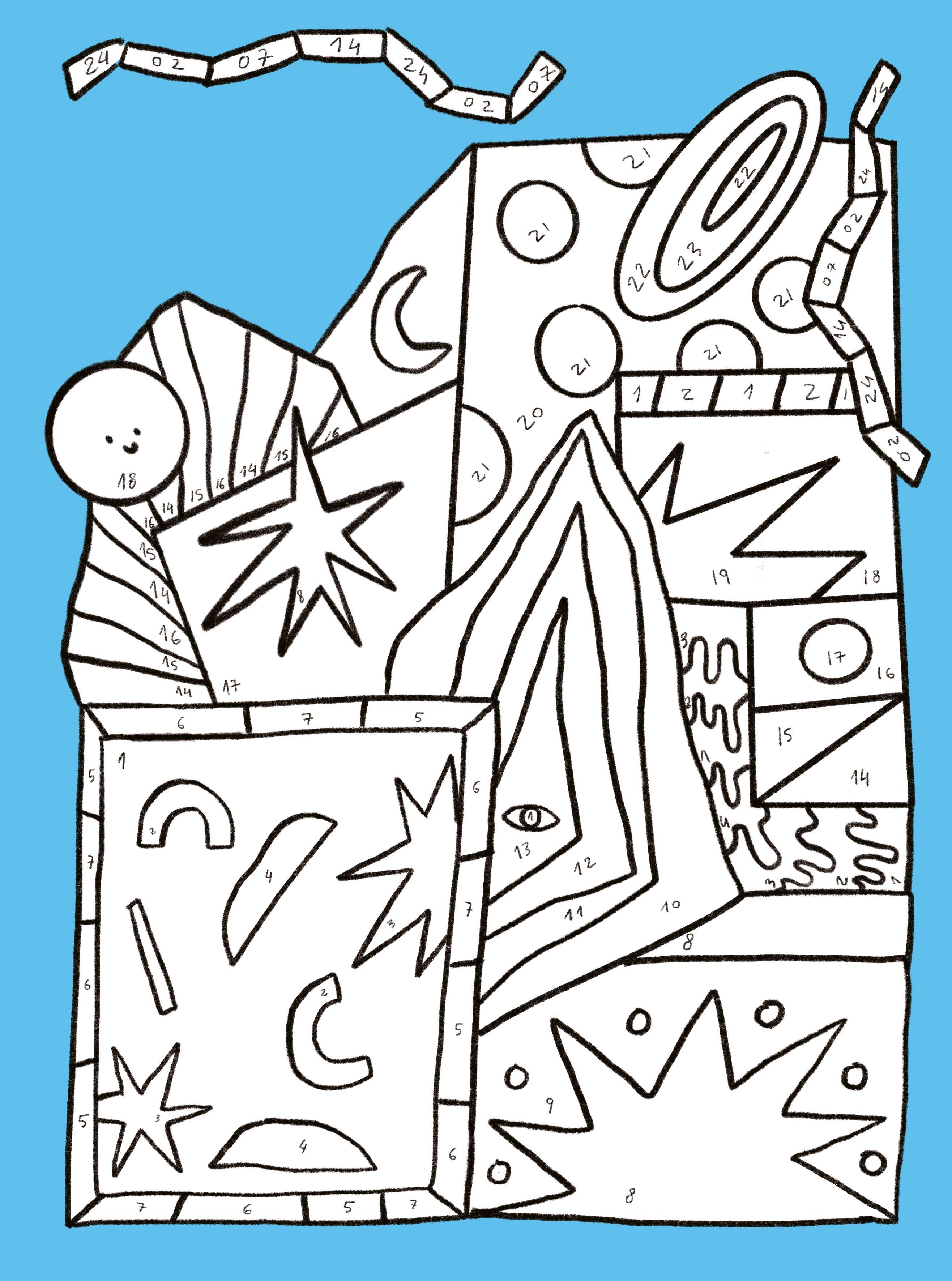

QUE TAL CRIAR UMA COLEÇÃO DE MATRIZES?

Sua missão é sair pela casa ou pelo jardim procurando pequenas matrizes, ou seja, tudo o que pode gerar cópias impressas: se quiser, comece pelas sugestões deixadas no desenho ao lado. É nele mesmo que você vai reproduzir suas matrizes, porém, para saber quais geram efeitos mais legais, vale testá-las em uma folha à parte. Você pode usar duas técnicas:

CARIMBAGEM

Com guache ou canetinha, pinte a matriz e depois pressione-a contra o papel.

FROTAGEM

Escolha uma matriz mais achatada, coloque-a debaixo do papel e friccione-o com lápis ou giz de cera para registrar a textura do objeto.

OLHO NA MATRIZ!

Que tal convidar mais gente para conhecer e identificar as matrizes da sua impressoteca?

Jogadores: 2 a 4 | Duração: 10 min Preparo: O nome de todas as matrizes da impressoteca deve ser escrito em pedaços de papel, que serão recortados, dobrados e colocados em um recipiente qualquer.

Como jogar: Um jogador retira um papel e lê o nome da matriz. Todos devem procurar a cópia na impressoteca: quem encontrar primeiro marca 1 ponto. Os outros papéis devem ser retirados até que um dos jogadores complete 8 pontos, vencendo a partida.

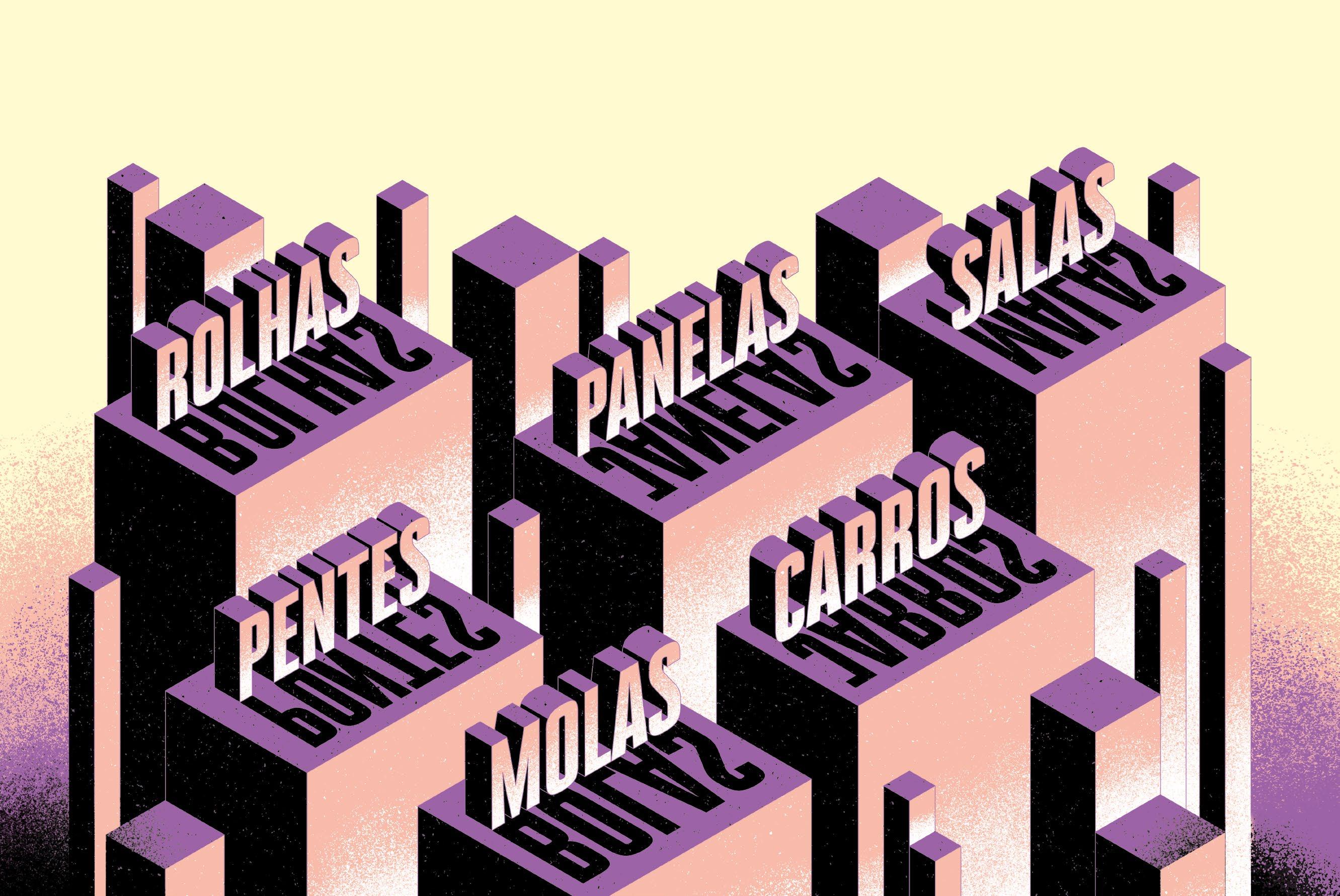

O Carimboverso é um universo de planetas formado por carimbos de objetos redondos.

Lembre-se de que as matrizes podem ser rolhas, moedas, tampas e embalagens redondas descartadas (de suco, requeijão, bastão de cola, potinhos…). Coloque a imaginação para trabalhar e teste a impressão dos objetos antes de reproduzi-los aqui.

Ah, para a atividade ser mais desafiadora, seu universo deve ter:

• Planetas de tamanhos diferentes

• Um sol bem grandão

• Um planeta bicolor (de duas cores)

• Um planeta pequeno na frente de um grande

• Um planeta com oito luas

• Uma chuva de meteoros

• O que mais você imaginar!

Já pensou que a sola do chinelo pode ser um carimbo? E que seu corpo e qualquer objeto podem ser matrizes?

Já pensou que a impressão da ponta dos dedos também é um carimbo que identifica cada um de nós? Que o dedo é uma matriz com linhas diferentes, única para cada pessoa?

Já pensou que as notas de dinheiro também são impressas por uma matriz? Onde será que ela fica? O que uma nota de dinheiro tem de diferente em relação a outros papéis impressos?

A imagem ao lado mostra como seria a matriz de madeira de um caça-palavras se fosse impresso em xilogravura. Será que mesmo estando tudo invertido você consegue encontrar 15 palavras escondidas aí?

Dica: Todas as palavras são objetos feitos com impressão (ou usam a técnica de impressão em suas estruturas ou embalagens).

Exemplo:

impressão, frotagem, matriz, carimbo, gravura, cópia, jornal, goiva, livro, gráfica, relevo, cordel, invertido, imprensa, comunicação. Confira a resposta na pág. 94.

Estruturas delicadas e robustas nascem de elementos que se entrelaçam: de teias de aranha, tecidos e cestarias a sociedades e rede de computadores. Tudo é trama!

Éfascinante imaginar como as palavras podem ter surgido. Na aurora da língua portuguesa, alguém deve ter tentado descrever a construção de uma história e, para isso, usou um termo originário do latim, “trama”, que se refere a um dos conjuntos de fios que formam um tecido.

Dá para entender a associação de ideias. Assim como os fios na tecelagem, os acontecimentos e as ações dos personagens se entrelaçam para compor a narrativa. Nesse sentido, um de seus sinônimos, “enredo”, seguiu caminho semelhante, já que vem de “rede”.

Não é preciso saber costurar ou tricotar para “tecer” comentários, “alinhavar” pensamentos, “alfinetar” desafetos, se sentir “embaraçado” ou com um “nó” na garganta. São tantos os termos do universo têxtil presentes em expressões do dia a dia que é fácil perder o “fio da meada”.

As tramas compõem os diferentes aspectos da vida humana há milênios, desde que descobrimos como tecer – e olha que isso faz tempo! Arqueólogos encontraram fibras de linho usadas para esse fim há mais de 30 mil anos.

Desde então, desenvolvemos diversas técnicas, usando um fio, dois ou mais, com ou sem a ajuda de ferramentas (veja mais nas págs. 22 e 23 ). Exploramos materiais de origem animal (pelos de ovelha e alpaca ou o filamento produzido pelo bicho-da-seda, entre outros), vegetal (algodão, juta, sisal e outras plantas) e, mais tarde, fibras artificiais (a exemplo de poliéster

e náilon). E criamos equipamentos manuais, como o tear (pág. 26 ), e suas versões mecanizadas.

Aproveitando diferentes formas de tramar, confeccionamos roupas, mantas, redes de pesca e de dormir, cestos para transportar e guardar. Sem falar em itens decorativos, como a trabalhada tapeçaria europeia da Idade Média, cujas imagens (veja só!) contavam uma história.

A importância da tecelagem e dos demais métodos não se resume à funcionalidade dos produtos. Eles também contribuíram para impulsionar outras atividades, como o comércio. Da Antiguidade até o século 15, a Rota da Seda ligou o Mar Mediterrâneo à China e foi percorrida por peregrinos que traziam elaborados tecidos e outras mercadorias do país oriental ao Ocidente.

Não menos valioso é o que essas técnicas representam em termos culturais. Um exemplo bem familiar está no trabalho das mulheres rendeiras em diversas cidades do Nordeste brasileiro. Seu ofício é tanto uma forma de sustento quanto um saber transmitido de geração a geração, que ajuda a definir a própria identidade do povo local.

Mesmo que a gente não se dê conta, as tramas se estendem por toda parte. Elas estão na maneira como vivemos em sociedade, com inúmeras relações (em casa, na escola, no trabalho, na rua) que se entrelaçam. Estão também na internet, rede mundial de computadores conectados por fios visíveis e invisíveis.

E tem trama até aqui neste texto – palavra que vem do latim “textus” e significa “que foi tecido”.

Pode acreditar: uma toalhinha de renda é parente mais próximo de um cesto de palha do que de um casaco de tricô. Para entender, esqueça o material e pense apenas no método de produção. As peças de tricô (e também as de crochê) são feitas com um fio que dá voltas em si mesmo para formar os pontos. Já na cestaria, nas rendas, na tecelagem e no macramê, a trama é consequência do cruzamento de vários fios ou fibras.

TÉCNICAS DE FIO CONTÍNUO

TÉCNICAS DE CONJUNTOS DE FIOS

Vinda do francês, a palavra “crochet” significa “pequeno gancho”. E é esse ganchinho na ponta da agulha de crochê que puxa o fio e o entrelaça, compondo um arranjo que lembra uma malha rendada. Para chegar ao desenho pretendido, é preciso um gráfico indicando os diferentes tipos de ponto e a posição que cada um deles deve ocupar na trama. Trabalha-se o tempo todo com um fio: se for acrescentar outra cor, é preciso emendar uma nova linha.

Principais pontos: correntinha (abaixo), ponto alto, ponto baixo e ponto baixíssimo. Os chamados pontos fantasia juntam esses primeiros para formar desenhos específicos, como estrela, trança, leque e abacaxi.

TRICÔ

Em vez de uma, esse primo do crochê usa duas agulhas, daquelas longas e com a ponta afilada. À medida que se tricota, os pontos são transferidos de uma agulha para a outra, formando camadas que resultam em uma estrutura geralmente mais fechada. Isso não significa, porém, que ela seja rígida. Aliás, a elasticidade caracteriza as tramas de tricô e crochê, que por isso são chamadas de malha – em oposição a tecido plano, nome técnico dado às composições tecidas em tear (ao lado).

Principais pontos: meia e tricô (veja ambos abaixo) O ponto meia é aquele que quase sempre aparece no lado direito da peça, enquanto o ponto tricô fica visível no avesso. Mas há também losango, arroz, trança, algodão...

PONTO MEIA

TECELAGEM

Junte um modelo de tear (existem vários, entre manuais e elétricos), dois conjuntos perpendiculares de fios, um gráfico com o padrão desejado e você poderá confeccionar um tecido. Chamado de tecido plano, ele é menos elástico que a malha, pois tem fios verticais (urdidura ou urdume) e horizontais (trama). Essas linhas podem se cruzar de muitos modos, gerando estruturas – ou padrões – que, em alguns casos, chegam a ser decorativas, sem que haja a necessidade de combinar fios de outras cores.

Principais estruturas: o padrão tafetá (abaixo) – que intercala um fio da urdidura com um fio da trama – dá origem aos demais padrões, como sarja e cetim, que figuram entre os mais antigos.

CÓDIGO BINÁRIO DE JACQUARD

Quanto mais complexos eram os tecidos no século 18, mais esforço exigiam de quem operava o tear – principalmente dos ajudantes infantis, responsáveis por erguer os fios da urdidura para formar o desenho planejado. Até que, em 1801, um desses ex-ajudantes, o francês Joseph-Marie Jacquard, inventou um sistema de cartões perfurados que permitia ao tear reproduzir a padronagem automaticamente – cada cartão correspondia a uma linha do desenho. A revolução foi tamanha que o tear de Jacquard virou propriedade pública e é considerado um antepassado do primeiro computador.

Nem só de linhas, barbantes e lãs vivem as tramas. E muito menos só de algodão, seda, linho e pelos de ovelha. Graças a desenvolvimentos tecnológicos, a variedade de matérias-primas vegetais, animais, sintéticas e artificiais cresce, enquanto a criatividade leva à inovação no modo de utilizá-las. Daí surgem crochê e tricô de fio de malha, macramê de palha de buriti e peças de tear feitas de fibra de bananeira. Experimentar é a palavra da vez!

MACRAMÊ

Se você nunca ouviu falar dessa técnica (que alguns consideram como um tipo de renda), saiba que ela serve até para confeccionar redes de pesca! O negócio é ir dando diferentes tipos de nó para criar tramas bem gráficas. Exclusivamente manual, o método de amarração surgiu no mundo árabe no século 13. Desembarcou em outros países de navio, pois era usado por marinheiros para fazer xales e utensílios. Em tempos recentes, nos anos 1970, ficou tão associado ao movimento hippie que, quando esse acabou, o macramê sumiu. Agora, porém, retorna em valorizados painéis de parede, suportes de plantas, cintos e bijuterias.

Principais nós: laçada (é o nó inicial), duplo ou quadrado (abaixo), festonê e espiral. Para fazer o nó duplo, o artesão usa dois fios e dá uma laçada em cada um para prendê-los no suporte, ficando com quatro fios, um ao lado do outro. Os externos – um por vez – enlaçam os internos, formando os nós.

Todo tecido que forma desenhos com base no entrelaçamento de fios pode ser considerado uma renda. Explicando de forma tão fria, nem parece que estamos falando de tramas delicadas que exigem meses de trabalho, conforme o tamanho. Ponto por ponto, laçada por laçada, rendeiras que aprenderam o ofício com a mãe tecem rendas labirinto, frivolité, de abrolhos, de bilro, filé, renascença, irlandesa... Isso só para falar nas variedades mais comuns no Brasil.

Sim, essa prática artesanal entra na categoria de tramas têxteis. Afinal, não é domando e trançando fibras vegetais flexíveis – como taboa, sisal, bambu e palha – que os artesãos confeccionam cestos, balaios e peneiras? E confeccionam, também, baús, tapetes, esteiras e mais um monte de objetos que em outros tempos foram estritamente utilitários e hoje são itens de decoração que celebram nossas raízes. Muitos povos têm a sua cestaria típica.

Ainda que tenha vindo de fora, com os portugueses e açorianos, essa renda se tornou símbolo do Ceará e de Florianópolis, capital catarinense. Em almofadas grandes e arredondadas, mulheres alfinetam um papel com o molde (que leva o nome de pique) e sobre ele vão deslocando os vários fios necessários para cumprir o desenho. Cada fio fica enrolado em uma peça de madeira, o bilro.

A começar no cordão umbilical, parece haver um vínculo mágico entre os fios e o feminino – a atividade da tecelagem é a perfeita materialização dessa ligação

No princípio, era o fio. Em diversas tradições antigas, a criação do Universo é relacionada a uma Grande Mãe que fia e entrelaça caprichosamente cada uma das linhas que formam a estrutura do Universo.

Na mitologia grega, essa função é dividida entre as Moiras: Cloto, Láquesis e Átropos, as três deusas irmãs a quem cabe, respectivamente, fabricar, tecer e cortar o fio da vida de todas as pessoas. Em outro mito grego, Penélope, que é uma mortal, se vê forçada a um novo casamento enquanto espera que seu marido desaparecido, Ulisses, volte da guerra. Na tentativa de adiar ao máximo o matrimônio, ela promete ao pai aceitar um pretendente tão logo conclua uma peça em seu tear. Assim, durante o dia Penélope tecia na frente de todos e, à noite, secretamente, desfiava boa parte do que havia feito.

Para além do imaginário poético, é fato que as técnicas têxteis se desenvolveram em mãos femininas, uma vez que nasceram para suprir os cuidados com a família, papel historicamente imposto e assumido pela mulher. Assim, a tecelagem de roupas e peças para a casa evoluiu como um fazer doméstico, tão invisível social e economicamente como cuidar de filhos, cozinhar e lavar.

Com o surgimento dos primeiros mercados de trocas da Antiguidade, em vez de confeccionar apenas o bastante para o próprio lar, algumas mulheres passaram a produzir itens a mais, que eram trocados por outras mercadorias. Eis o embrião do que se tornaria um ofício importante até hoje, fonte de trabalho para elas e de renda para toda a família.

Da Antiguidade à Revolução Industrial, as tramas evoluíram de uma produção caseira rústica para minuciosas técnicas ensinadas de mãe para filha e consagradas em tradições locais. A exceção parece ter sido a tapeçaria, que, apesar da presença também no universo doméstico, floresceu nas confrarias masculinas medievais desde que se inventou o tear com pedal. Isso porque o equipamento era muito mais rápido de operar e facilitava a confecção de peças grandes e pesadas, como os tapetes que cobriam pisos e paredes de igrejas e palácios.

Atualmente, com a indústria têxtil suprindo nossa demanda utilitária, a tecelagem manual assume uma nova conotação e é aos poucos reconhecida por seu valor artístico e cultural. É o que acontece, por exemplo, quando as rendeiras de Ouro Preto, em Minas Gerais, são declaradas Patrimônio Imaterial do Brasil. Ou, ainda, quando um estilista tão famoso quanto Ronaldo Fraga leva para as passarelas a coleção #SomosTodosParaíba, composta de peças que valorizam a renda renascença e foram produzidas com a participação de mais de 100 rendeiras do litoral nordestino.

Na moda e na arte contemporânea, há espaço infinito para aliar elementos da tecelagem manual a novos formatos, técnicas, materiais e intenções –independentemente do gênero do artista ou tecelão, diga-se de passagem. O que conta é a sensibilidade para enxergar o potencial dos fios como expressão poética, matéria-prima mais que perfeita para alinhavar ideais, costurar cicatrizes e enlaçar afetos.

É hora de experimentar a arte da tecelagem. Seguindo este passo a passo idealizado pela educadora Marcela Pupatto, você produz o seu próprio tear e cria enfeites personalizados.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• Papelão: um retângulo de cerca de 11 x 20 cm e um pedaço menor (uns 3 x 12 cm) para a navete (agulha). As medidas são apenas sugestões

• Lápis (ou caneta)

• Régua

• Tesoura

• Fita adesiva

• Linhas ou lãs diversas

• Garfo ou pente de cabelo de plástico

• Gravetos (ou palito de churrasco)

1 Nas pontas menores do papelão grande, faça marquinhas de 1 em 1 cm e corte fendas com 1 cm de profundidade.

4 Recorte o papelão pequeno na forma de um H para fazer a navete e use-a para enrolar o fio que vai tecer a trama.

7 Use o garfo para aproximar cada nova camada feita. Para trocar de cor, corte a linha e emende outra, dando um nó.

2 Usando fita adesiva, prenda a ponta da linha no verso do tear e passe-a para a frente através do primeiro corte.

5 Antes de começar a tecer as camadas, prenda o fio da trama no verso do tear utilizando fita adesiva.

8 Interrompa a trama a uns 4 cm do fim do tear. Corte um fio por vez e os amarre aos pares, formando a franja.

3 Puxe o fio até a primeira fenda do lado oposto e volte pela seguinte. Ao completar a urdidura, fixe a linha no avesso.

6 Com a régua, erga fios alternados. Passe a navete pelo vão até sair do outro lado. Inverta a posição dos fios e passe a navete de volta. Repita.

9 Solte a trama do papelão e passe um graveto pelas argolas que restaram no topo, escondendo a ponta do fio inicial.

Este equipamento simples serve para produzir diversos tipos de tecido e criar peças de decoração, roupas e até obras de arte

1 Do rolo traseiro saem os fios que alimentam a urdidura e, do lado oposto, o trabalho pronto é enrolado no rolo da frente. A tensão entre ambos mantém as linhas esticadas.

2 Uma agulha específica ajuda a inserir os fios da urdidura nos furos e fendas. O fio da trama fica enrolado na navete, que vai de um lado ao outro, por dentro da cala, formando as carreiras.

Um tecido não é feito embolando fios de qualquer jeito. É preciso entrelaçar da maneira certa, mantendo as linhas esticadas e organizadas, o que só se consegue com a ajuda de um suporte. Esse suporte, seja ele básico ou complexo, é o que chamamos de tear.

Desde os primeiros modelos, feitos há milhares de anos com quatro pedaços de pau, até as grandes máquinas elétricas de hoje, o princípio de funcionamento permanece o mesmo.

O principal objetivo do tear é facilitar o cruzamento de dois conjuntos de fios perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus. O conjunto vertical recebe o nome de urdidura ou urdume, enquanto o horizontal é a trama. O que pode variar (e muito) são o tamanho, o formato, a capacidade

TEIA MÁGICA

A urdidura é formada por fios paralelos presos de modo bem firme no tear. Depois vem a trama, um fio único que passa alternadamente por cima e por baixo de cada uma das linhas da urdidura para formar a teia do tecido.

3 Os fios da urdidura passam pelo pente alternadamente através de furos e fendas. Ao subir ou descer, o pente puxa uma parte dos fios, abrindo um espaço vertical chamado cala, que é por onde passa o fio da trama.

4 Os pés de cavalete são opcionais. Muitos teares de pente liço são formados somente pelo quadro e podem ser apoiados sobre uma mesa comum.

de criar desenhos diferentes e a velocidade de produção de cada equipamento.

O tear de pente liço predomina na tecelagem manual, pois é versátil, tem preço acessível e é mais ágil que outros modelos artesanais, como o de pregos. Ele se resume a um quadro com um rolo em cada ponta e, entre eles, uma barra cheia de furos e fendas, que é o tal pente liço. Geralmente de madeira, o equipamento mede de 20 cm a 1 m ou mais de largura: repare nessa dimensão, pois ela determina a largura máxima das peças tecidas, enquanto o comprimento só depende da quantidade de fio disponível.

Lãs variadas, fibras de sisal, tiras de couro, fitas de cetim e outros materiais podem ser combinados no tear de pente liço para elaborar os mais variados trabalhos. É só liberar a criatividade!

Sônia Paul

O tricô remete a uma malha macia e quentinha, em geral de lã ou algodão. Agora, imagine tricotar usando uma fita metálica no lugar da linha. Pois foi essa a experiência

inusitada da artista Sônia Paul (Siqueira Campos/PR, 1937) ao dar vida a Paradoxo, obra de tricô de aço, de 1986. O título é o arremate perfeito, pois “paradoxo” é a figura de linguagem que brinca com ideias contraditórias. A peça pode ser vista no Sesc Pinheiros e mede 1,40 m de altura, com largura de 0,90 m na parte superior e 1,10 m na inferior.

TRAMA DE PAPEL

O desafio aqui é montar uma trama de duas cores intercalando tiras de papel. Você precisará de tesoura e cola. Antes de começar, leia as instruções.

4

Cole as demais tiras amarelas, sempre alternando uma por cima e a outra por baixo da tira azul.

2

Recorte as 12 tiras que estão na aba (ou orelha) da capa do Almanaque e separe-as conforme a cor.

Posicione uma tira azul na horizontal e uma amarela na vertical. Cole a tira amarela na azul, no primeiro campo onde estiver escrito “cole aqui”.

3

A próxima tira amarela deve ser fixada por baixo da azul, no lado avesso.

5

Agora você fará o mesmo com as outras tiras azuis, só que na horizontal: cole a segunda azul sobre a primeira amarela e prossiga com as demais, revezando em cima e embaixo.

6

Depois de fixar todas as tiras azuis na primeira amarela, faça a trama. O objetivo é criar uma composição que intercale quadrados amarelos e azuis

Seu quadriculado ficou certinho?

Então use cola para grudar as pontas de todas as tiras. A trama está pronta!

Ao ver sua criação, o que você acha que ela poderia ser?

Um jogo americano para as suas refeições? Um tabuleiro para jogos? Um tapetinho?

TRAMANDO BATALHAS

Jogadores: 2 | Duração: 10 a 15 min

Preparo: Recorte os gabaritos (palheiros) e as figuras da página ao lado. Cada jogador ficará com dois palheiros e um kit de materiais de costura. Reserve lápis e borracha para fazer as anotações em um dos gabaritos.

Descrição: Você é capaz de encontrar uma agulha em um palheiro?

E todo o material de costura?

O jogo Tramando Batalhas funciona como o Batalha Naval. Porém, em vez de bombardear navios, você deve localizar a tesoura, a linha, a fita métrica, o alfineteiro, a agulha e o dedal que estão escondidos no palheiro do seu oponente.

Como jogar: Sem que um participante veja o jogo do outro, cada um deve posicionar as seis figuras em um dos gabaritos, ocupando casas na horizontal ou na vertical, mas nunca na diagonal. Também não vale sobrepor itens nem mexer na sua localização depois que a partida começar.

O jogo inicia com alguém tentando adivinhar onde está um dos

objetos do oponente. Para isso, é só dar as coordenadas: uma letra e um número do gabarito. Se não acertar em nada, o outro dirá “PALHA!”; se acertar em uma das figuras, o outro dirá “ACHOU!”. Os erros podem ser marcados com um x no segundo gabarito e os acertos com uma bolinha, por exemplo.

Os jogadores vão se revezando. Quando um deles encontrar a totalidade de um objeto (a tesoura inteira, por exemplo), o outro deve dizer: “Você achou a tesoura!”. Vence a partida quem localizar primeiro os seis objetos do outro.

Para jogar de novo, é só apagar os riscos feitos a lápis.

Já pensou em todas as tramas que encontramos por aí?

Sabia que os animais também tecem e tramam? Tramam tanto que até constroem ninhos, teias e tocas!

Aposto que você trama também, e tão bem que pode inventar tantas teias quanto tentar.

Que tal construir uma teia artística? Bastam barbante e um tanto de travessura. Já pensou?

Você consegue encaixar todas estas palavras do universo têxtil nesta grande trama? Dica: Tente contar a quantidade de letras para encaixá-las adequadamente.

Você já tramou enquanto jogava? Aqui, além de tramar estratégias, você poderá tramar com cores no papel.

Esta página reúne três jogos para dois participantes ou mais, sendo que alguns deles podem ser jogados mais de uma vez.

Nas partidas, cada jogador escolhe uma cor de lápis, que pode ser repetida depois. Ao término de todos os jogos, observe a trama

visual feita de cores e traços que vocês criaram – com certeza vão se surpreender! No fim, também podem colorir os espaços em branco.

Preparo: Separar uma caixa de lápis de cor. Aqui, ele é melhor que a canetinha, pois não mancha o verso do papel.

JOGO DA VELHA

Jogadores: 2 | Duração: 1 a 3 min

Exemplo: jogo vencido pelo azul

Jogo empatado: “velha colorida”

Jogadores: 2 a 4 | Duração: 5 a 10 min

Descrição: Neste jogo tão conhecido, em vez de marcar X e O, a ideia é usar cores.

Como jogar: Para brincar no tabuleiro de três linhas por três colunas, cada participante escolhe um lápis de cor diferente. A cada jogada, um deles pinta um quadrado vazio. O objetivo é conseguir três casas da mesma cor em linha – horizontal, vertical ou diagonal –, enquanto se impede o oponente de fazer o mesmo. Se ninguém completar uma trinca, a partida termina em empate, ou melhor, em “velha colorida”!

Descrição: Ganha o jogo quem fechar e pintar mais quadrados!

Como jogar: Cada participante joga com uma cor, ligando pontos em um tabuleiro. Quem inicia faz um traço para juntar dois pontos vizinhos na horizontal ou na vertical – não vale diagonal nem pontos distantes. O próximo jogador repete a ação em qualquer parte do tabuleiro. Quando alguém fechar um quadrado, deve pintá-lo com sua cor e jogar novamente: se conseguir completar outro, joga mais uma vez e assim por diante. A partida termina quando não houver mais pontos para ser ligados. E vence quem tiver mais quadrados com a sua cor.

Exemplo: por enquanto, o placar é de 2 a 1 para o vermelho

S.O.S.

Jogadores: 2 a 5 | Duração: 10 a 15 min

S O S O S O S S O S O S O O S S S O S S O

Exemplo: neste jogo incompleto, o azul está em vantagem

Descrição: Forme mais SOS que seu oponente e se salve de perder a partida!

Como jogar: No tabuleiro de 15 x 8 quadrados, cada jogador usa uma cor para escrever “S” ou “O” em um quadrado vazio, alternando-se. O objetivo é criar uma sequência contínua de S-O-S, na vertical, horizontal ou diagonal (veja no exemplo). Os participantes se revezam e quem completar a palavra repete a jogada até que não consiga formar mais nenhum SOS ao acrescentar apenas uma letra. Então passa a vez ao próximo, e assim a brincadeira prossegue. A cada SOS formado, o participante o risca com a sua cor. Quando os quadrados em branco acabarem, acaba a partida. Vence quem tiver o maior número de SOS.

Dica: Como se trata de uma trama, cada letra pode fazer parte de vários SOS. Não vá se confundir: OSO não vale, somente SOS!

Se até letras e números escritos num papel são uma maneira de desenhar, então tudo é desenho, e provavelmente seríamos incapazes de viver sem ele

Bichos e pessoas que combinam graça e monstruosidade, com formas distorcidas, membros esticados, feições exageradas e alguns olhos a mais – ou a menos. Boa parte das criações infantis caminha por aí e ignora técnicas essenciais de desenho, como proporção e perspectiva. Só que isso não faz a menor falta às crianças. Sua intenção não é, necessariamente, a de reproduzir com fidelidade o que está à volta, mas, antes, passar para o papel o que está na imaginação.

Quando crescem, muitas desistem de se expressar por meio do traço, talvez pela frustração de se compararem a padrões quase inalcançáveis. Nem todas serão um Leonardo da Vinci – aquele que pintou o mais famoso quadro de todos os tempos, a Mona Lisa, de 1503 –, mas se as técnicas não fazem falta às crianças, também não precisam ser cobradas de quem já é crescidinho. Então, vamos combinar que todo mundo sabe desenhar? Sem contar que o desenho não é uma ferramenta exclusiva da arte.

Estilistas, cineastas e arquitetos fazem os chamados croquis para mostrar suas ideias para uma roupa, uma cena e uma casa. Assim como os primeiros cientistas dependiam do lápis, séculos atrás, para retratar plantas e animais que iam descobrindo (veja nas págs. 36 e 37)

Desenhamos porque precisamos nos comunicar. Os primeiros sistemas de escrita nasceram de desenhos – eram conjuntos de símbolos que representavam objetos do dia a dia, partes do corpo e elementos da natureza. Exemplo disso são os

hieróglifos da época dos faraós egípcios, que incluíam vasos, mãos espalmadas e besouros.

Mesmo após a criação dos alfabetos atuais, os traços são imbatíveis para dizer muito com pouco. Pense na sinalização de trânsito: uma seta revela a direção a seguir, um carro cortado por um risco na diagonal avisa que a passagem é proibida a veículos, uma linha tracejada no asfalto indica que a rua é de mão dupla. Foram necessárias 36 palavras para transmitir as mesmas informações que três símbolos figurativos! E não é preciso saber ler para entender o recado.

A tecnologia transformou a maneira como nos comunicamos e, curiosamente, resgatou ideias do passado: as figurinhas nos aplicativos de celular tomam o lugar das palavras, tal qual nos alfabetos da Antiguidade. Ao mesmo tempo, numa época em que a digitação substituiu a escrita à mão, a arte da caligrafia é revalorizada na personalização de mensagens no ambiente eletrônico.

Essa crescente necessidade de expressar algo pessoal, único é mesmo uma marca da modernidade. Chega à exposição pública. O espaço urbano é tomado por figuras e letras coloridas grafitadas nos muros, em mensagens sociais que vão além dos desenhos em si (veja mais na pág. 86)

Estudiosos acreditam que desenhar nos ajuda a memorizar as informações observadas, organizar o que foi aprendido, concretizar as ideias e entender o mundo. É um jeito de pensar visualmente. E tudo isso pode começar com um bichinho torto com olhos a mais ;-)

O traço não é apenas instrumento da arte: é também poderoso aliado do conhecimento. O desenho nos ajuda a organizar ideias, a visualizar problemas e soluções, a registrar um aprendizado e, mais tarde, passá-lo adiante. Mesmo no fazer artístico, ele é parte do ferramental de criação de uma obra, ou seja, dos meios necessários para chegar a ela, como o planejamento e o detalhamento de sua execução. Da ciência à cultura, uma longa lista de atividades humanas não teria saído do papel sem o desenho à mão.

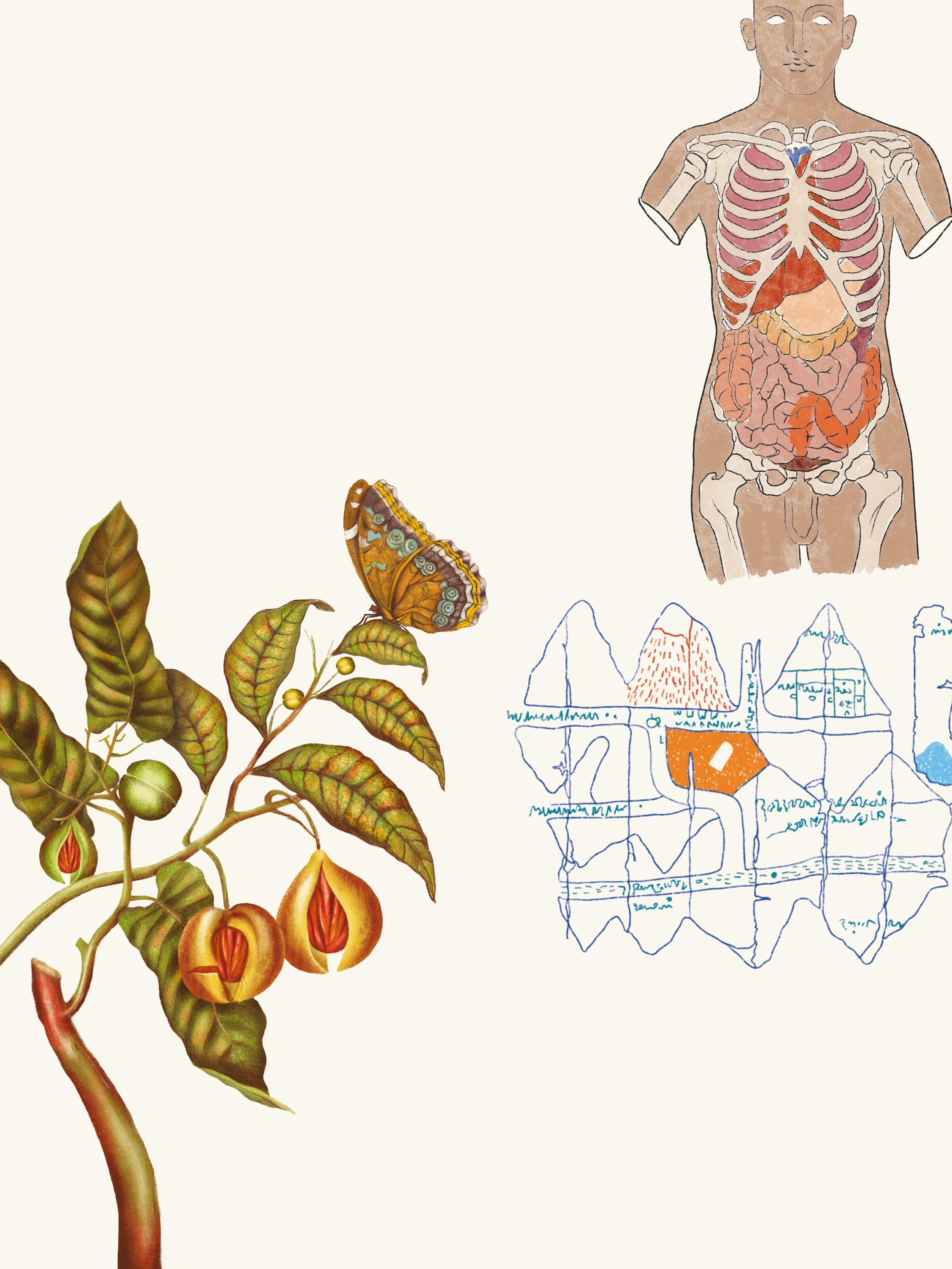

Descrever, organizar e dar nomes a plantas, fungos e animais são tarefas do ramo da ciência chamado taxonomia. Parte do trabalho é ilustrar esses seres (para referência e consulta), e o desenho com lápis de cor, giz e nanquim, entre outras técnicas, continua importante. Ele é melhor que a fotografia quando se deseja simplificar e detalhar uma estrutura ou mostrar uma parte interna.

Um dos mais antigos mapas que conhecemos é um papiro com estradas e montanhas, traçado com pincel há mais de 3 mil anos, no Egito. Hoje, a arte de criar mapas, ou cartografia, é toda digital, baseada em dados de satélites. É uma evolução, um processo que durante muitos séculos contou apenas com ilustrações à mão, como as cartas de navegação que trouxeram os europeus à América moderna.

Sem radiografias, os gregos da Antiguidade tinham de observar e desenhar o corpo humano para entender seu funcionamento. Tal ciência, batizada de anatomia, avançou na Europa nos séculos 14 e 15 graças a diversos sábios. Entre eles, Leonardo da Vinci, que, usando a sanguínea (um tipo de giz avermelhado), fez dezenas de ilustrações precisas de músculos, veias e órgãos. Desenhos admirados e analisados até hoje.

Passarela ou guarda-roupa: qualquer que seja o destino de um figurino, tudo começa na cabeça do estilista. Geralmente munido de caneta hidrográfica, ele faz um desenho, conhecido como croqui, para estudar cores, tecidos, corte, caimento e relação com outros itens da coleção. Em seguida, cria uma versão mais técnica da ilustração, que serve como manual para quem costura as peças.

De maneira parecida com o que ocorre na moda, um prédio nasce dos rabiscos que o arquiteto faz a lápis, também chamados de croqui. É ali que o profissional decide formatos, volumes, o modo como a construção se apresentará no espaço e a aparência que terá. Depois disso, ele inclui medidas e dados técnicos, até chegar ao projeto final, elaborado com o auxílio do computador.

O roteiro de um filme traz as falas dos personagens, indica o local da ação e conta o que será mostrado. Já a maneira como tudo isso será filmado é definida pelo storyboard. Trata-se de uma sequência de desenhos (quase sempre feitos a lápis pelo próprio diretor) em que cada cena é planejada: a posição de atores e objetos, a iluminação, os ângulos e movimentos das câmeras.

O ser humano tem usado o desenho para se expressar e se localizar. Às vezes, para as duas coisas ao mesmo tempo, como mostram a evolução dos mapas e nossa relação com eles

Talvez você já tenha visto alguns dos desenhos que nossos antepassados pré-históricos fizeram há dezenas de milhares de anos em paredes de cavernas. Na maioria dos casos, retratam animais como touros, cavalos, cabras e antílopes.

No meio de parte dessas imagens, os arqueólogos encontraram pontos que reproduzem fielmente grupos de estrelas que podiam ser vistos nos céus. Essa descoberta sugere que nossos ancestrais tinham conhecimentos básicos de astronomia. Para especialistas, as representações do céu também ajudavam a marcar a passagem do tempo.

Os desenhos ainda contribuem para a localização no espaço de maneira prática. Os primeiros mapas surgem na Antiguidade (pág. 36), a partir de 4000 a.C. Concentravam-se naquilo que se enxergava ao redor. Nada mais natural, já que a função de tais representações era registrar um novo lugar ou caminho, de modo que o autor pudesse memorizá-lo ou ensiná-lo a alguém. Assim, o mais importante era mostrar pontos de referência facilmente reconhecíveis, como montanhas, vales e rios.

Com o tempo, melhoramos na tarefa. E veio algo curioso: enquanto os dados geográficos ficaram mais precisos, outro tipo de informação passou a dar as caras. Em alguns mapas europeus da Idade Média, por exemplo, Jerusalém, a Terra Prometida dos cristãos, ocupava lugar de destaque como se fosse o centro do mundo.

No período das grandes navegações, a partir do século 15, o desenho dos oceanos incluía criaturas monstruosas que, segundo se imaginava, ameaçavam as embarcações. Ou seja, os mapas começaram a mostrar também as crenças e imaginação da época.

Avanços tecnológicos revolucionaram esse campo do conhecimento, como a fotografia aérea, a informática e as imagens por satélite. Em consequência, se antes os mapas tinham ao menos um toque artístico, desde então eles se tornaram puramente científicos. Só que isso não diminuiu a presença das pessoas neles. Ao contrário, só a destacou, por meio de estradas, pontes, represas e cidades – construções feitas por mãos humanas.

Hoje, com a navegação por GPS ao alcance do dedo, na tela do celular, nossa relação com os mapas mudou. Os pontos de referência continuam lá, porém como ícones padronizados: talheres para indicar restaurantes, bomba de combustível para postos de gasolina, cama para hotéis e por aí vai. Como tudo é apresentado quase em tempo real, quem usa os aplicativos de trânsito sabe na hora se há acidentes e obras que podem prejudicar a circulação – ícones de carros batidos e homens trabalhando se juntam às demais informações na tela.

Basta uma conexão de internet para ninguém ficar perdido, é só seguir o traço colorido no software. Mas se acabar a bateria, as estrelas continuam lá no céu, prontas para nos ajudar a encontrar a rota correta.

Sabia que dá para desenhar com fita isolante? Chamada de “tape art”, a técnica sugerida pela educadora Erika Kogui de Moura é ótima para decorar paredes: se enjoar, é fácil de tirar.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• Trena ou fita métrica

• Folha de papel sulfite

• Régua

• Lápis

• Borracha

• Apontador

• Rolo de fita adesiva colorida

• Rolo de fita isolante

• Rolo de fita crepe (ou pequenos papéis adesivos)

• Tesoura

• Estilete

1 Meça a altura e a largura máximas que o desenho terá na parede usando múltiplos de 10. Exemplo: 90 x 130 cm.

4 Com fita adesiva, marque na parede a área do desenho.

7 Certifique-se de que a fita isolante não está muito esticada para que não descole com o tempo. Siga até terminar.

2 Trace um quadriculado no papel, seguindo as proporções que mediu: 90 x 130 cm se transformam em 9 x 13 quadrados.

5 Faça o quadriculado com fita adesiva. Identifique linhas e colunas com números e letras escritos em fita crepe.

8 Corte as sobras de fita isolante ou reduza sua largura para afinar o traço. Retire a fita adesiva do quadriculado.

3 Crie o desenho: use apenas linhas retas, pois na parede ele será feito com fita. Tudo bem se sobrar espaço.

6 Tomando o quadriculado como guia para saber onde começa e termina cada reta do desenho, aplique a fita isolante.

9 Se preferir, mantenha a fita adesiva em partes do desenho, de modo a criar detalhes interessantes. Pronto!

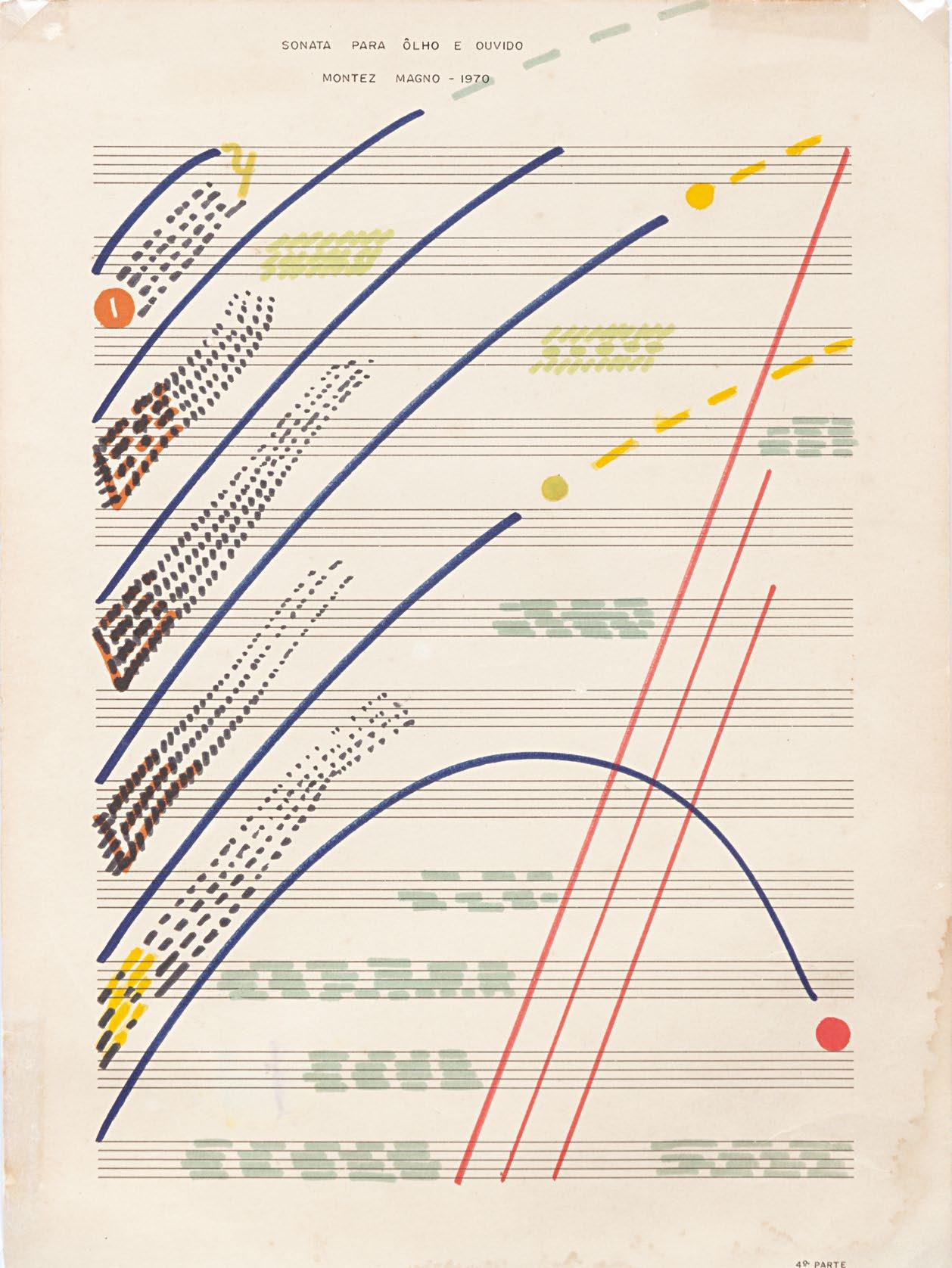

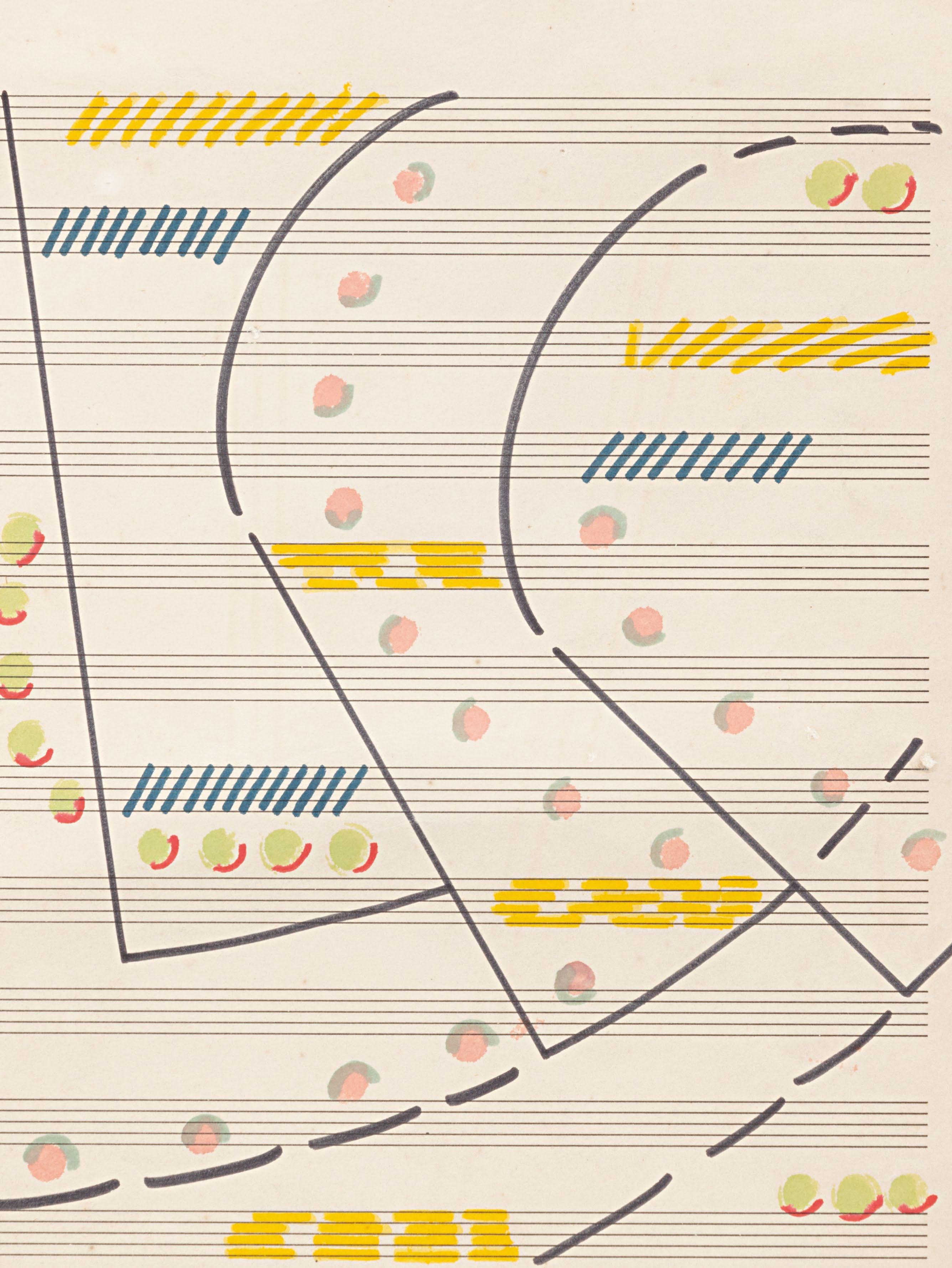

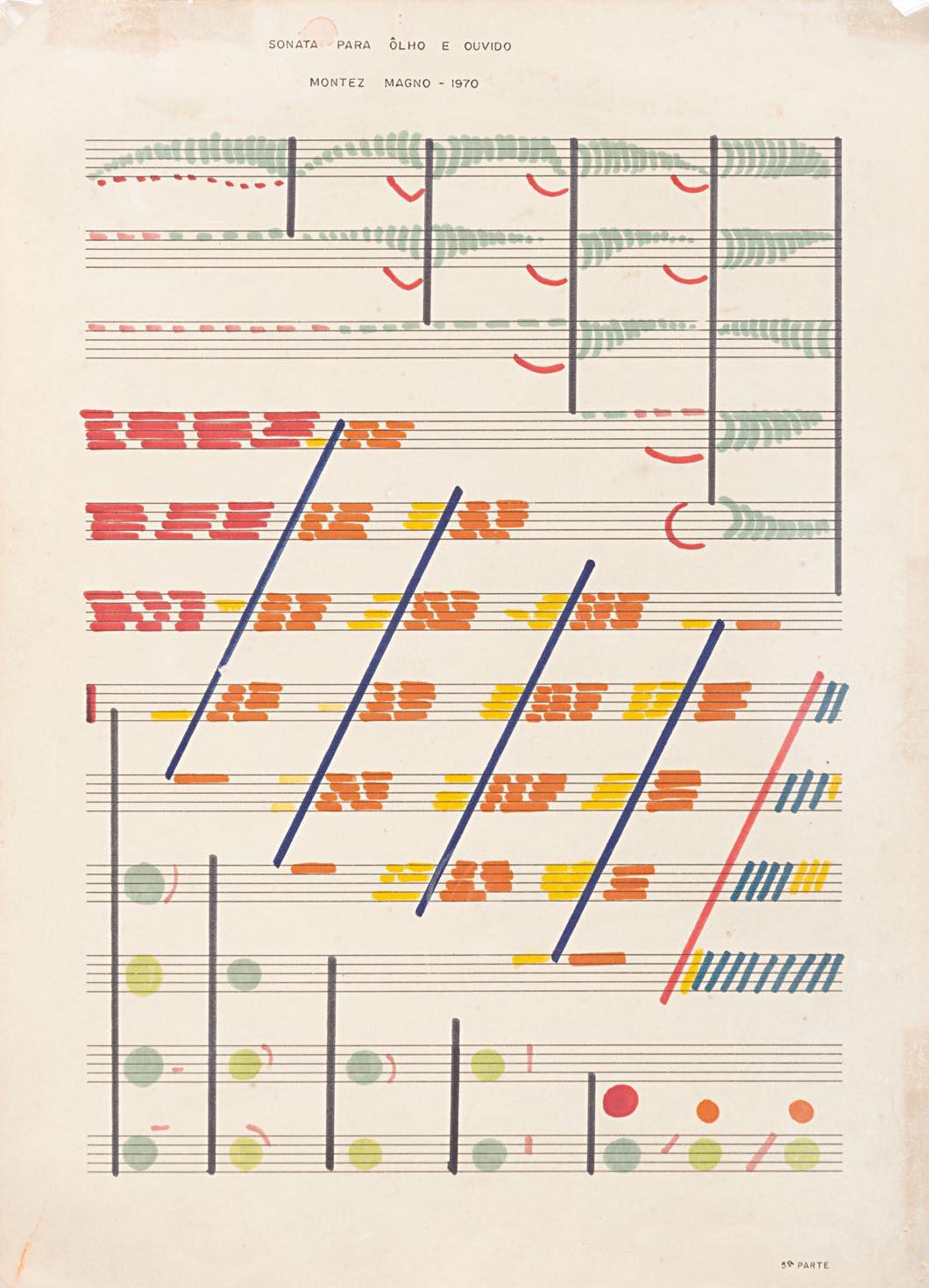

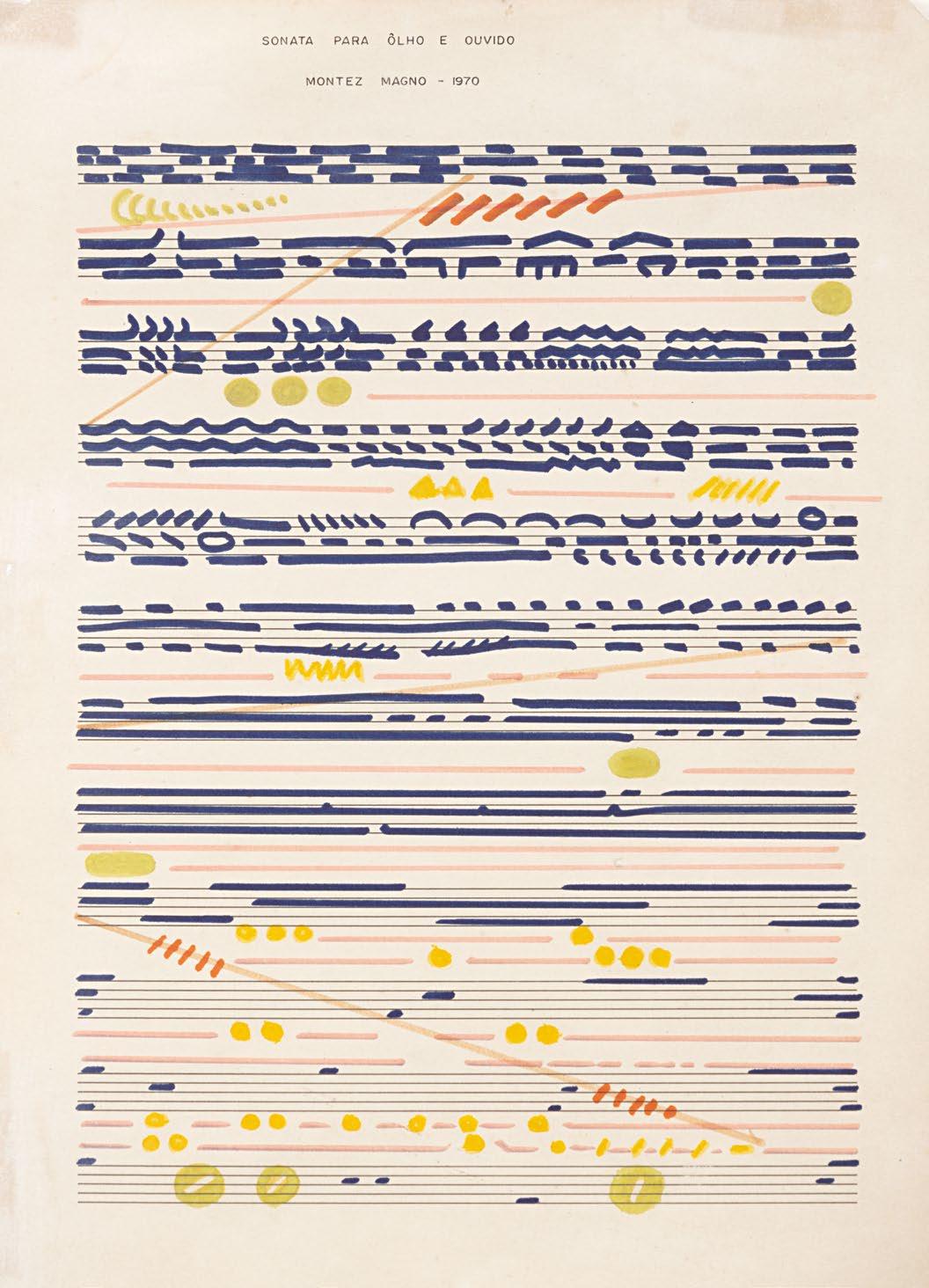

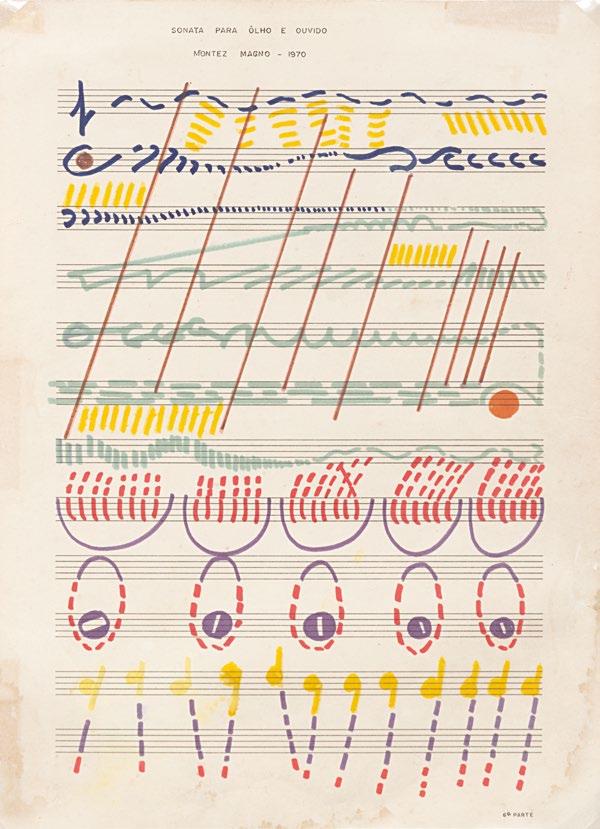

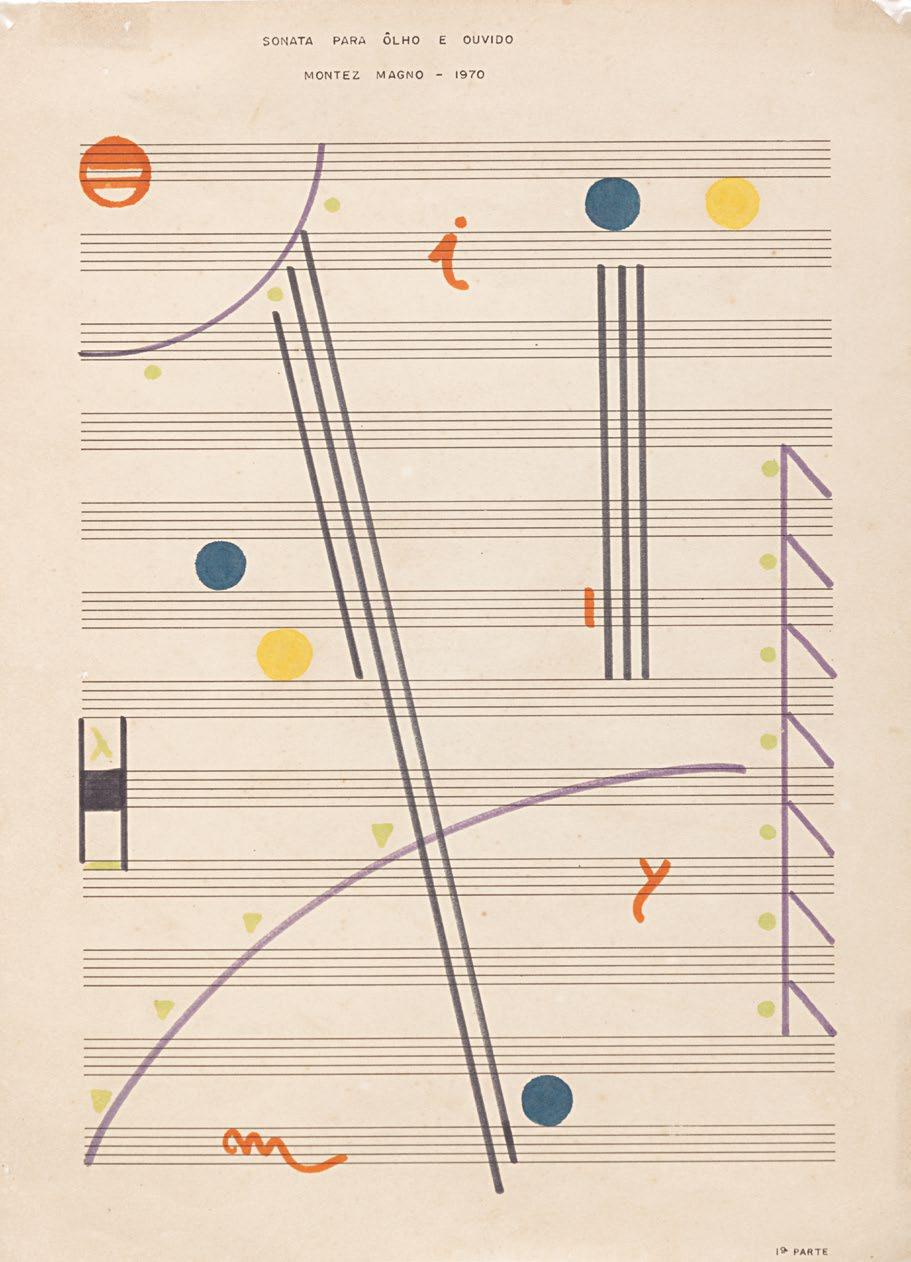

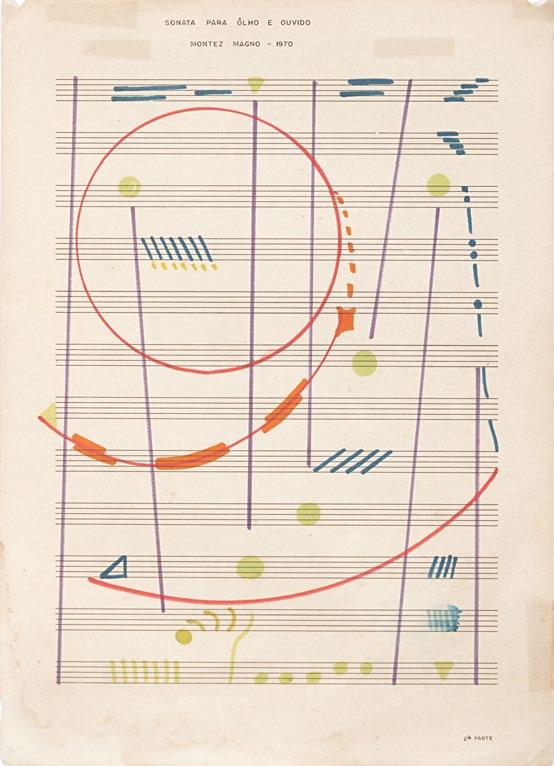

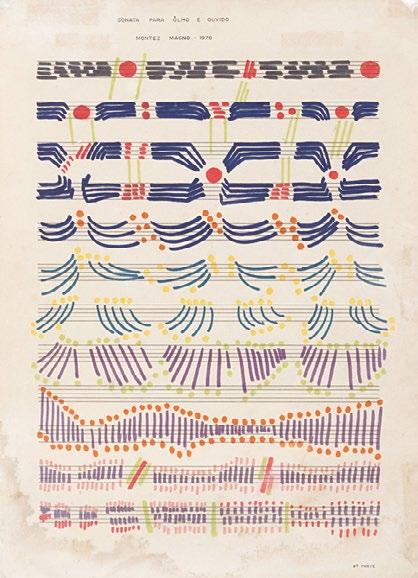

SONATA PARA OLHO E OUVIDO Montez Magno

A arte abstrata expressa em um bocado de formas e cores livres. Essa é uma das especialidades do pintor, escultor e poeta Montez Magno (Timbaúba/PE, 1934). Exemplo disso são as obras Sonata para Olho

e Ouvido Parte 1 e Parte 2, de 1970, que integram a série Notassons , dedicada à música. Para criar cada exemplar de 23,5 x 32,5 cm, o artista valeu-se de caneta hidrográfica e papel pautado, o mesmo usado por quem escreve partituras. Assim, os traços se somam à superfície em que foram pintados, compondo um balé visual que lembra notas musicais. As obras estão instaladas no Sesc Guarulhos.

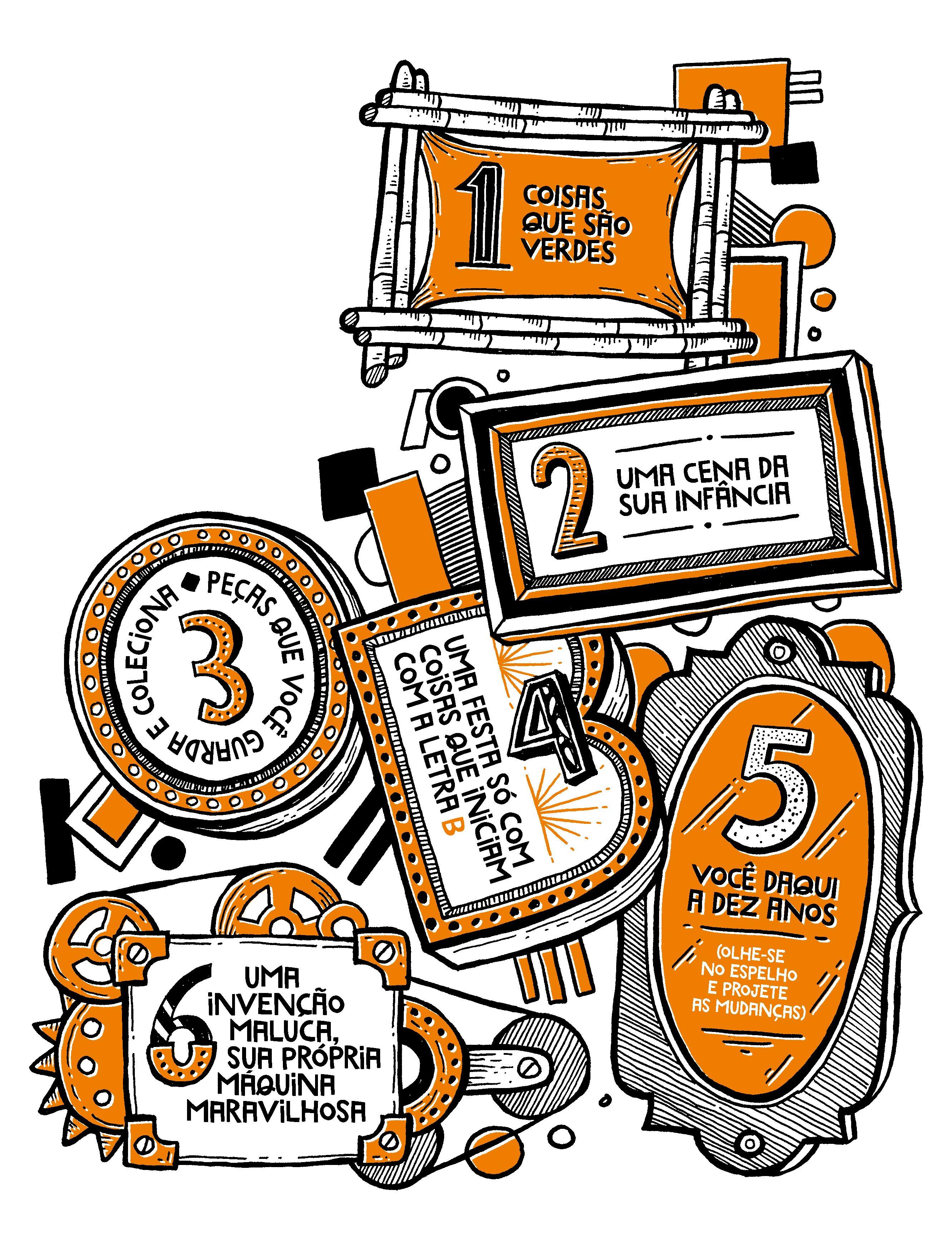

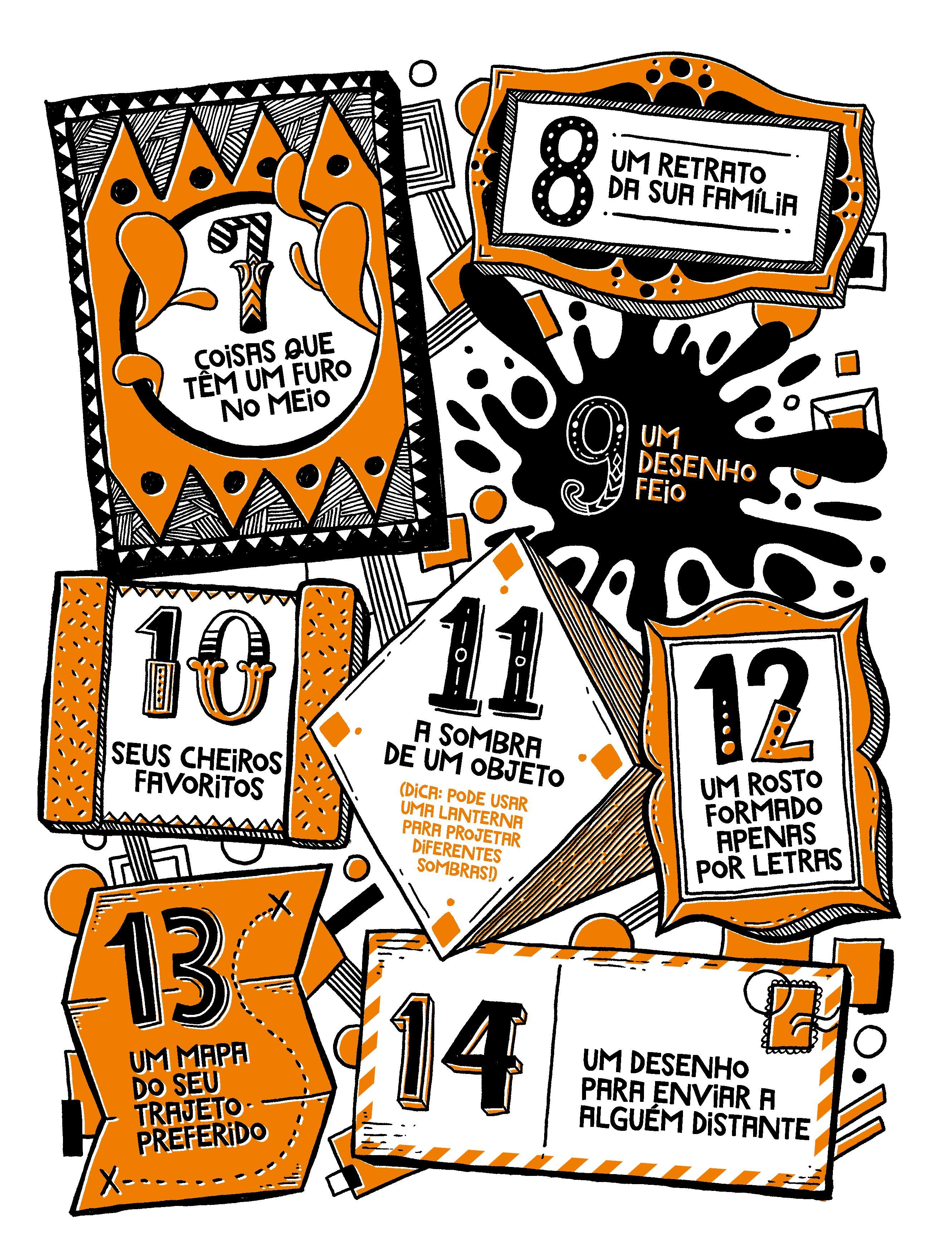

O que você acha de fazer um desenho por dia, durante duas semanas?

A proposta é soltar o traço de diferentes maneiras, sem pensar se o resultado ficou bonito ou não.

Confira as sugestões desta página e embarque no desafio. Para isso, você vai precisar de folhas de papel, lápis, giz ou canetinha.

Sua missão é se divertir enquanto desenha!

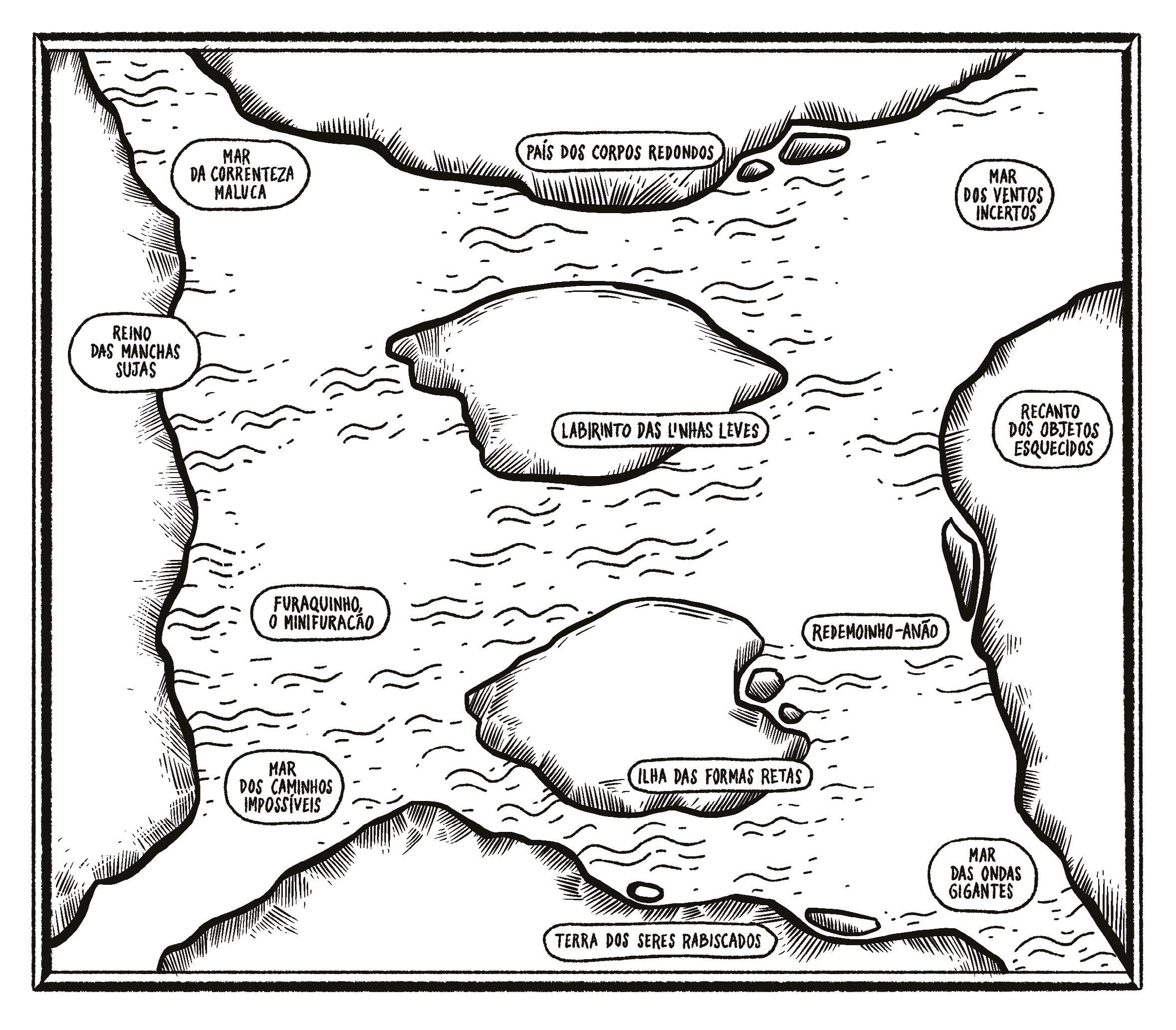

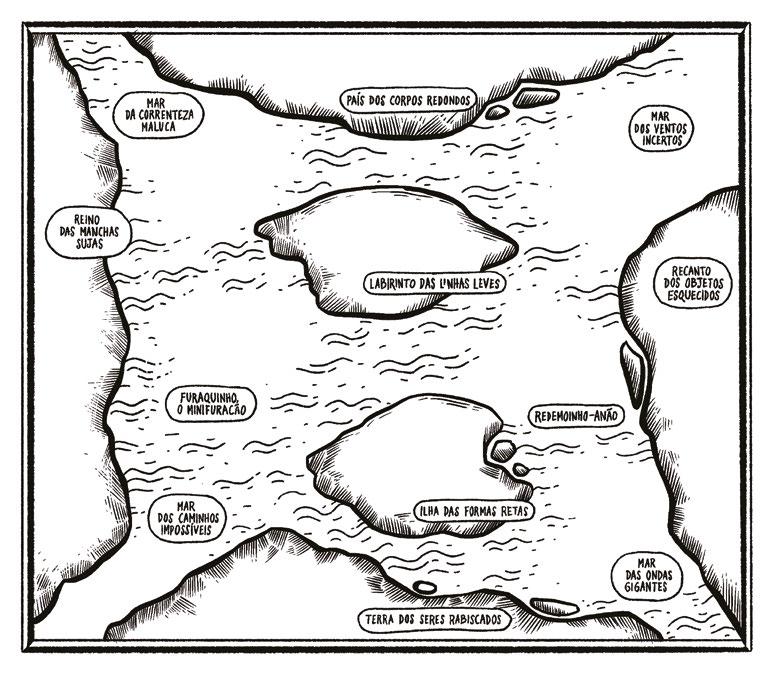

Você sabia que, muito antigamente, o desenho foi fundamental para construir mapas, representar territórios e retratar habitantes de terras desconhecidas?

Aqui você vai experimentar um pouco disso por meio de um novo desafio: completar este mapa.

Que tal começar povoando cada território? Quem vive na Ilha

das Formas Retas? Como são os moradores do Reino das Manchas Sujas? Deixe sua imaginação viajar enquanto desenha os habitantes dessas nações.

Em seguida, indique no mapa como são os mares que o compõem, mas você só pode fazer isso usando traços. Como seriam as linhas do Mar dos Ventos Incertos? E as do Redemoinho-Anão?

Para finalizar, desenhe as rotas marítimas que ligam os territórios de mesma cor. Mas tem um detalhe: as rotas não podem se cruzar.

Quer uma dica? O Reino das Manchas Sujas e o Recanto dos Objetos Esquecidos são grandes navegadores, portanto, deixe essa duplinha por último!

Já pensou no primeiro desenho feito no mundo? Como será que era o traço? Quem fez? Com o quê? Alguém viu?

São tantas as perguntas e desenhos… Isso leva a outras questões: afinal, por que desenhamos? É possível uma sociedade nunca desenhar?

Já pensou em um mundo sem desenhos? Por que são criados desenhos tão diferentes em épocas e lugares variados?

Já pensou que não existe apenas um jeito de desenhar? Que seu jeito de traçar linhas é único?

Já pensou mesmo? Então desenhe a resposta como só você pode!

Este emaranhado de palavras e traços esconde seis frases ditas por artistas. Passeie pelas linhas em busca dessas frases enquanto pensa sobre a arte de desenhar. Se estiver inspirado, trace outros caminhos e encontre novas definições. Veja as frases de artistas famosos que nos inspiraram para este jogo na pág. 94.

Entre rochas trituradas, moluscos fervidos e tubos de ensaio, não poupamos esforços para deixar a vida mais colorida. Haja imaginação e ciência!

Hora de um jogo: tente imaginar uma coisa mais valiosa que ouro. Pensou em um enorme diamante? Ou em um metal de nome curioso, feito paládio? Quem sabe uma substância rara, como plutônio? Em qualquer dos casos, parabéns, acertou na mosca.

Agora, se você vivesse antes do século 19, um palpite certeiro seria uma peça de roupa roxa. Isso mesmo: tecidos dessa cor eram tão caros que apenas nobres e reis os vestiam. O motivo da supervalorização estava no corante necessário para tingi-los.

Chamava-se púrpura tíria, pois vinha da cidade de Tiro, na Fenícia (atual Líbano), onde era produzido desde a Antiguidade. A matéria-prima era um caramujo (!), apanhado aos milhares e fervido durante dias. O longo, trabalhoso e fedorento processo só rendia um pouco daquela substância roxinha. Não é de espantar que fosse vendida por pequenas fortunas.

As cores nos fascinam tanto que, já em tempos remotos, nossos antepassados descobriram formas de extraí-las da natureza, triturando rochas, amassando plantas, esmagando insetos e outras criaturas, só para produzir corantes e pigmentos.

A diferença entre os dois é sutil. Corantes podem ser dissolvidos em água e são absorvidos pelo material que se quer colorir, por isso servem para tingir tecidos. Já pigmentos não podem ser dissolvidos e precisam da ajuda de um aglutinante (como gema de ovo, goma arábica ou óleo) para grudar na superfície desejada. As tintas são um exemplo de mistura de pigmento e aglutinante.

Um marco na busca por novas tonalidades veio em 1856, quando o químico inglês William Henry Perkin descobriu, por acaso, um composto que batizou de mauveína, o primeiro corante artificial do mundo. Era roxo, o que fez despencar os preços de tecidos nesse tom e salvou a vida de incontáveis caramujos.

A partir daí, a indústria avançou bastante e tornou possível fazer tintas em qualquer tonalidade – há tabelas e catálogos com centenas de opções. O que não significa que as cores perderam importância. Pelo contrário, continuamos a dar enorme significado a elas, muitas vezes até relacionando-as a emoções.

O azul é triste, o amarelo alegra. Há várias teorias sobre simbolismo e efeitos de cada tom. Mas é preciso cautela ao pensar nessas associações, pois elas mudam com o tempo. Vimos que o roxo já foi ligado à riqueza; hoje, poucos pensariam isso. A cultura também influencia: o branco era adotado por viúvas na França e ainda é a cor do luto entre alguns povos do Oriente.

A própria percepção da cor pode ser diferente entre as pessoas. O épico Odisseia, de Homero, composto por volta do século 8 a.C., narra o retorno do herói Ulisses à terra natal. Embora grande parte da história se passe no oceano, a palavra grega para “azul” simplesmente não aparece no texto – para o poeta, o mar tinha cor de vinho.

Interpretações à parte, corantes e pigmentos acompanham o ser humano desde o princípio, ajudando-o a se expressar e a deixar o mundo mais bonito. Isso, sim, vale mais que ouro. Ou que uma sopinha de caramujo.

Crenças religiosas, fases marcantes da vida, status na comunidade, valorização da beleza, rituais de preparo para situações como guerras e casamentos. Ao pintar o rosto e o corpo, proclamamos nossa identidade individual ou de grupo, expressamos sentimentos e intenções momentâneos e contamos nossa história pessoal. É assim desde que a humanidade aprendeu a usar terra, plantas e pedras para colorir a pele, destacando traços naturais e reproduzindo grafismos e figuras por meio de pinturas temporárias e definitivas.

GRAFISMOS INDÍGENAS

Das sementes de urucum vem o vermelho; da argila clara, o branco. Já o tom preto que permanece na pele por uma a duas semanas vem da polpa do jenipapo misturada a carvão. Bastam três cores para produzir incontáveis grafismos que identificam culturalmente cada uma das cerca de 300 etnias indígenas do Brasil. Além de traços que indicam a função de cada integrante no grupo, há padrões para cerimônias religiosas, casamentos e guerras.

TATUAGEM JAPONESA

Os grandes desenhos que cobrem partes inteiras do corpo serviam originalmente como distinção social e proteção espiritual. Daí as figuras cheias de significados: dragões (sabedoria e poder), carpas (coragem) e serpentes (evolução espiritual). Uma das técnicas de tatuagem mais tradicionais no Japão, a tebori utiliza um pigmento à base de plantas e pedras moídas, que é aplicado com agulhas ligadas a uma haste de bambu.

CRIMES MARCADOS NA PELE

Se até hoje a tatuagem é controversa na sociedade japonesa é porque durante muitos séculos foi usada para assinalar rostos e braços de criminosos. A prática, só proibida em 1870, aconteceu pela primeira vez em 720 a.C., quando o imperador da época poupou um rebelde da pena de morte, mas o condenou a ser tatuado.

TATUAGEM MAORI

Para esse povo da Nova Zelândia, a tatuagem é uma autobiografia. Os acontecimentos mais importantes na vida são lembrados em desenhos simétricos, com grossas linhas pretas e espirais. Para fazê-los, eles primeiro cortam a pele e depois injetam a tinta. Não surpreende que quanto mais tatuado o rosto, mais corajoso e poderoso é considerado o homem maori –às mulheres só é permitido tatuar o queixo.

CULTURA DA HENA

Essa pasta de tom castanho-avermelhado é popular na Índia e em países do norte africano, como Marrocos, e Oriente Médio, caso da Turquia. Símbolo de saúde e sorte, o pigmento é extraído do arbusto hena. Entre muitos usos, a coloração serve para desenhar delicados arabescos e mandalas em mãos, no punhos, pés e tornozelos de noivas durante a Festa da Hena, um ritual que antecede a cerimônia de casamento nesses países.

CLEÓPATRA E MAOMÉ

O que a famosa rainha egípcia teria em comum com o fundador do islamismo?

A hena. Segundo historiadores, Cleópatra (69 a.C.-30 a.C.) não tinha a beleza que o cinema eternizou, porém era vaidosa e usava a planta como cosmético para cuidar da pele, dos cabelos e das unhas. Já o profeta Maomé (570 d.C.-632.) tingia a barba com hena.

MATRIZ AFRICANA

No Vale do Rio Omo, na Etiópia, vivem populações mundialmente conhecidas por sua arte corporal, na qual usam materiais tão simples quanto um calcário branco, fácil de moer, e argilas com tons que vão do ocre-claro ao amarelo-avermelhado. Muitos povos africanos têm, para cada ocasião, um tipo de pintura. Serve para embelezar, para atestar uma posição social, como rito de passagem ou ainda como conexão com forças espirituais.

MAQUIAGEM MODERNA

De um lado fica a maquiagem social, usada no dia a dia e em festas para valorizar os traços naturais. Do outro, estão as técnicas conceituais e artísticas, que causam impacto em desfiles de moda, shows e ensaios fotográficos, geram efeitos especiais (como no cinema) e caracterizam drag queens. Você sabia que, por mais que a indústria evolua, alguns corantes ainda vêm de pedras semipreciosas, como o lápis-lazúli?

Da arte rupestre ao grafite, a pintura artística se desenvolveu com a evolução das tintas. Vamos fazer uma viagem no tempo para conferir essa história?

Nossa primeira parada é há 45 mil anos, quando homens e mulheres pré-históricos registravam cenas de caça em cavernas e rochas.

Para que isso fosse possível, foi necessário inventar a tinta, que é basicamente a mistura de um pigmento (pó colorido) e um aglutinante (espécie de cola que fixa a cor na superfície).

Os pigmentos pré-históricos eram a terra, o carvão e rochas moídas. O aglutinante, por sua vez, podia ser qualquer substância meio grudenta que estivesse à mão, incluindo saliva, sangue, gordura animal e até fezes de morcego.

Já no Egito antigo, por volta do século 2 a.C., os artistas a serviço dos faraós usavam seis cores (vermelho, azul, verde, amarelo, branco e preto) para decorar palácios, monumentos e tumbas. Os tons vibrantes vinham de minerais, como a pedra malaquita (verde) e o óxido de ferro (vermelho), aos quais se adicionava uma resina extraída de árvores, a goma arábica.

Ajustando nossa máquina do tempo para 1512, deparamos com o italiano Michelangelo dando as últimas pinceladas nas famosas pinturas no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Nessa técnica chamada de afresco, o pigmento puro, diluído em água, é aplicado sobre uma parede ou teto que tenha acabado de receber uma camada de gesso, ou seja, uma superfície em que o gesso ainda está fresco – daí o nome “afresco”. Assim, as cores penetram na massa, o que garante sua durabilidade. O problema é que o artista precisa pintar rapidamente antes que a massa seque e não tem como corrigir eventuais erros.

No mesmo período, alguns pintores começaram a utilizar a gema de ovo como aglutinante de tintas usadas em telas de madeira, desenvolvendo a têmpera. Se por um lado essa técnica é melhor que o afresco por permitir correções, por outro resiste menos ao passar dos anos.

Em meados de 1600, o óleo de linhaça substituiu o ovo. As tintas ficaram brilhantes e com textura mais suave. Os quadros, consequentemente, ganharam camadas de cores, transparências e sobreposições. Muito usada sobre telas de tecido, a tinta a óleo revolucionou o mundo das artes e foi a primeira a ser vendida em bisnagas, possibilitando aos artistas impressionistas do século 19, como o francês Claude Monet, levar seus cavaletes para fora dos ateliês e pintar cenas que aconteciam à sua frente.

Já na década de 1940, em uma rápida passagem pelo México, flagramos pintores que, a exemplo de Diego Rivera, criaram grandes murais artísticos empregando um material que, até então, só tinha fins imobiliários e industriais, a tinta acrílica.

Assim chamadas porque levam resina acrílica como fixador, as colorações desse tipo foram tão aceitas no meio artístico que hoje são encontradas em várias embalagens, como bisnagas profissionais, potinhos de guache e até latas de spray.

Aliás, não fosse por esse tubo metálico – que pode ser transportado no bolso e usado para pulverizar centenas de cores em qualquer superfície –, talvez o grafite não tivesse surgido. Se bem que certamente descobriríamos outra forma de decorar os muros das cidades, assim como fizeram nossos ancestrais com as pinturas rupestres.

Há muitos jeitos de obter uma tinta natural. A receita indicada pela educadora Jéssica Rampim é criar uma aquarela com ingredientes que temos em casa, como água, café e temperos.

VOCÊ VAI PRECISAR DE:

• Água morna

• Café instantâneo em pó (o mesmo que café solúvel –1 colher de chá)

• Cúrcuma ou curry (1 colher de chá)

• Colorau ou páprica (1 colher de chá)

• Colher de sopa

• Colher de chá

• Potinhos para preparar as tintas

• Fôrma de gelo

• Pincéis

• Pote com água para limpar o pincel

• Papel grosso

1 Aqueça a água para facilitar a diluição dos pigmentos. Para fazer a tinta marrom: misture 2 colheres de sopa de água morna e 1 colher de chá de café instantâneo.

3 Para fazer a tinta laranja: misture 3 colheres de sopa de água morna e 1 colher de chá de colorau (feito de urucum) ou páprica (feita de pimentão).

5 Usando a fôrma de gelo, junte mais água ou corante às tintas e experimente pinceladas mais claras ou escuras: esse é o grande barato da aquarela! Vale misturar as três cores.

2 Para fazer a tinta amarela: misture 4 colheres de sopa de água morna e 1 colher de chá de cúrcuma (açafrão-da-terra) ou curry.

4 As tintas ficam aguadas, então funcionam melhor quando aplicadas em papéis grossos e absorventes, como papel reciclado caseiro e papel para aquarela. Evite o sulfite.

6 Cansou da brincadeira e quer continuar outro dia? É só guardar a fôrma com as tintas no congelador e lembrar de avisar a família para que ninguém use os cubinhos no suco.

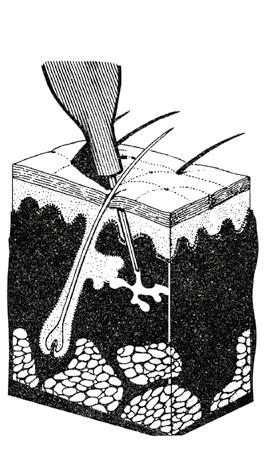

A arte de fazer pinturas permanentes no corpo se divide em antes e depois da invenção deste aparelho elétrico

1 Plugado a uma fonte de energia, o pedal é o botão de liga/desliga da maquininha. O tatuador só precisa pisar para que ela funcione e soltar o pé quando quiser parar.

2 O que chamamos de agulha é, na verdade, uma haste com 3 a 15 (em geral) microagulhas de aço inox descartáveis. Ao fim de cada sessão, elas vão para um recipiente de lixo especial.

3 A parte onde o tatuador segura é a biqueira, acessório parecido com uma lapiseira no qual a agulha vai encaixada como se fosse o grafite.

O marco zero da história da máquina de tatuagem é o momento em que as pessoas aprenderam a marcar a pele com pigmentos de forma definitiva – usando agulhas de pedra, madeira e até ossos de animais.

Durante milênios, essa tarefa se manteve puramente artesanal, mas tudo mudou bem rápido quando o norte-americano Thomas Edison entrou nessa história.

O que o inventor da lâmpada elétrica tem a ver com a tatuagem? Muita coisa! Em 1875, Edison criou um utensílio batizado de caneta para estêncil: acoplada a um motorzinho eletromagnético, sua ponta era como uma agulha que furava o papel enquanto se escrevia. Assim, podia-se fazer um molde vazado para produzir cópias de qualquer texto desejado.

A caneta de Edison não foi um sucesso de vendas, mas inspirou outro norte-americano, o tatuador Samuel

MARCAS ETERNAS

As tatuagens não saem porque a agulha penetra a pele por 1,5 mm a 2 mm. É o suficiente para o pigmento ultrapassar a camada superficial, que leva o nome de epiderme, e chegar a um nível intermediário, a derme, que não sofre desgaste nem renovação.

4 As bobinas, coração da máquina, atuam como ímãs que sobem e descem conforme o campo magnético acima delas – esse movimento cíclico ativa todo o conjunto.

5 Os pigmentos, específicos para tatuagem, são colocados em potinhos e sugados pela agulha. Para mudar de cor, é só limpar a ponta na água, como fazemos com um pincel.

O’Reilly, a desenvolver, em 1891, a primeira máquina de tatuagem. Dela evoluíram todos os modelos que conhecemos hoje, entre eles o de bobina, que é um dos mais comuns e aparece na ilustração desta página.

Uma máquina de tatuar é, basicamente, uma caneta elétrica feita para pintar a pele em profundidade, dando mais de 100 agulhadas por minuto. Controlada pelo tatuador, que a manuseia do mesmo modo que segura um lápis, ela utiliza um motor que vibra para cima e para baixo, movendo uma agulha que perfura a pele e injeta a tinta, tudo ao mesmo tempo.

Com esse equipamento, que facilita a obtenção de sombras e outros efeitos de traço e pintura, é possível criar desenhos cada vez mais detalhados. Além disso, o processo de tatuar o corpo fica mais rápido e um pouco menos doloroso (ufa!) que nos primórdios.

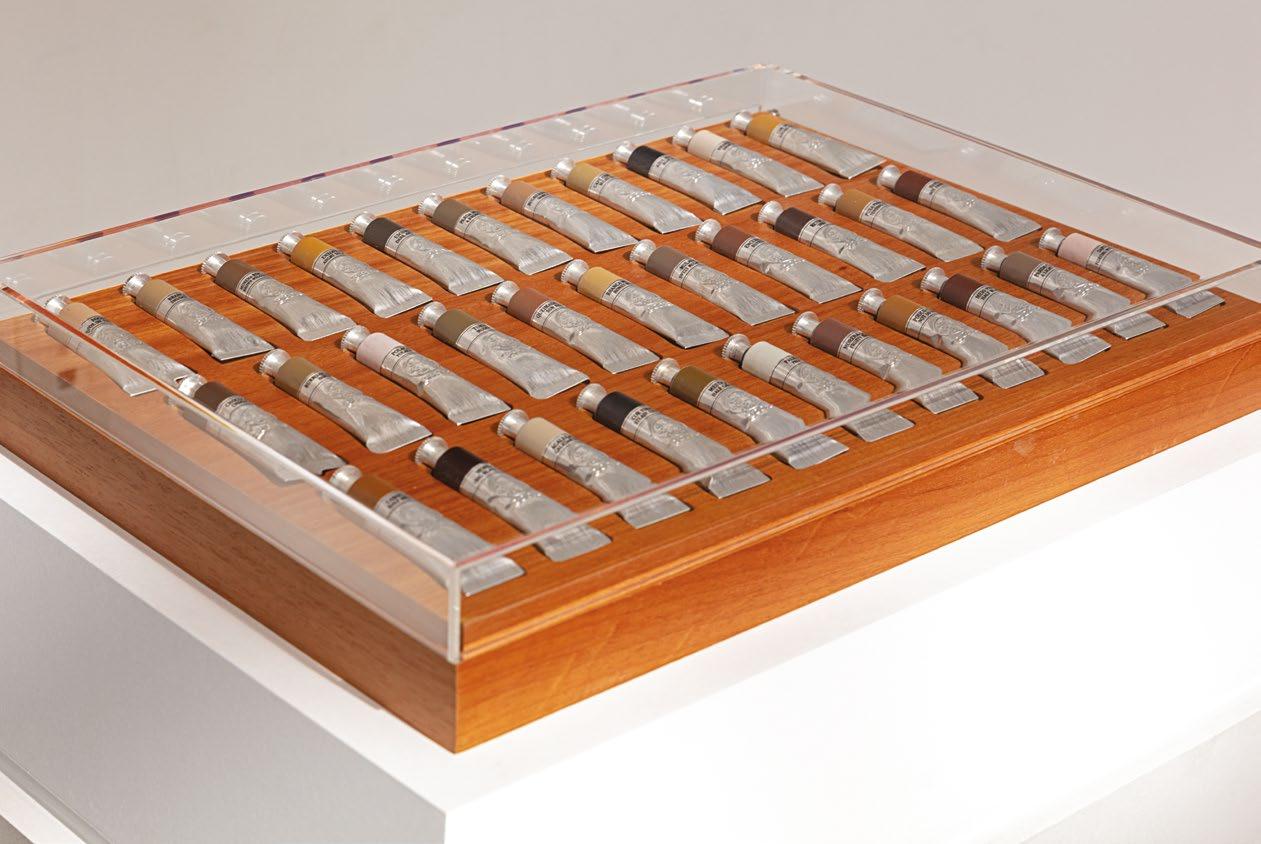

Adriana

Varejão

A inspiração veio do censo demográfico de 1976, que trouxe a pergunta aberta: “Qual é a sua cor?”. Além do óbvio, vieram respostas como “burro-quando--foge”, “morena-bem-chegada” e “fogoió”. A artista Adriana

Varejão escolheu 33 desses nomes para criar um conjunto de tintas e, com ele, produziu diversas obras que expressam os tons de pele dos brasileiros. No Sesc Guarulhos, criou o mural acrílico Cores Polvo (2013-2019), com círculos de até 51 cm de diâmetro. Batizada de Tintas Polvo (2013), a caixa de madeira com as bisnagas de tinta a óleo também pode ser vista na mesma unidade.

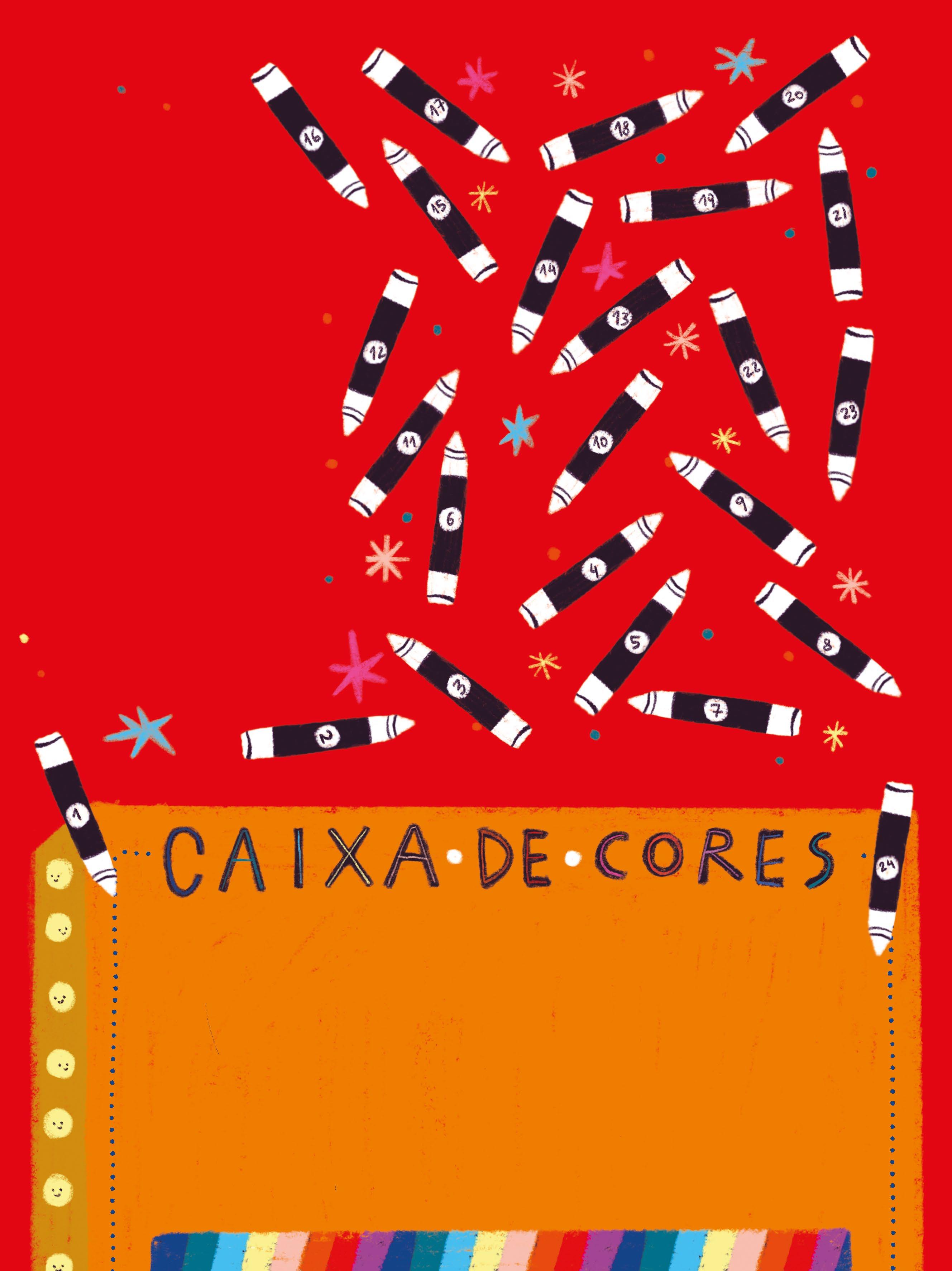

Como você percebe as cores? Como elas estão presentes na sua vida? Esta página é um espaço de autoconhecimento e investigação sobre o ambiente ao seu redor.

A caixa abaixo contém 24 instruções para você imaginar cores e usá-las para colorir o lápis do mesmo número (exemplo: instrução 1, lápis 1).

Quando terminar, sua caixa estará pronta e, se quiser, você pode até inventar nomes para as cores!

Dica: Você pode misturar cores para chegar o mais próximo possível da tonalidade em que pensou – esse é um método muito interessante de descobrir novos tons. Para esta atividade, o lápis de cor é melhor que a canetinha, pois permite muitas misturas e não marca o verso da folha.

ESTA CAIXA DE LÁPIS DE COR PERTENCE A

E CONTÉM:

1 Sua cor preferida

2 A cor de um monstro legal

3 A cor de um brinquedo bacana

4 A cor de uma comida gostosa

5 A cor de um belo entardecer

6 A cor dos seus olhos

7 A cor do mar

8 A mistura de duas cores bonitas

9 Uma cor que você lembra de cor

10 A cor que mais tem na sua casa

11 Uma cor que está quase virando outra

12 A cor mais forte de todas

13 Uma cor bem estranha

14 A cor de uma coisa da sua escola

15 A cor do amor

16 A cor do céu agora

17 Uma cor que lhe dá coragem

18 A cor do medo

19 A mistura das cores do seu time de coração

20 A cor da sua pele

21 Uma cor da sua vizinhança

22 Uma cor de que você nem gosta tanto

23 Uma cor da qual você ainda não sabe o nome

24 A cor de uma lembrança feliz

Agora é hora de pintar usando as cores da caixa de lápis que você formou no exercício anterior. Como será que a sua paleta de cores vai ficar neste desenho?

Você se lembra daqueles territórios malucos do mapa na página 44? Eles acabaram de virar países e fizeram uma encomenda muito especial para você: desenvolver uma bandeira colorida para cada um deles!

A capa de trás do Almanaque tem uma aba com faixas coloridas para você recortar. Combine-as sobre a base das bandeiras impressas aqui, brincando com contrastes e harmonias. Quando chegar a um resultado do seu gosto, é só colar as faixas na área de cada bandeira.

Já pensou em quantas cores existem? Sabia que elas são tantas que precisam de nome e sobrenome? Só de azul tem um monte: azul-royal, azul-bebê, azul-cobalto, azul-piscina, azul-marinho...

E se você inventasse uma cor que não existe? Como ela se chamaria? Já pensou que, quando você a descrevesse, outra pessoa poderia imaginar uma cor diferente?

Mas será que a gente pode mesmo imaginar uma cor que nunca viu?

Quais são as cores ao seu redor? Que tal descobri-las por meio de um jogo? Chame um amigo ou amiga, ou alguém da sua família, e, juntos, escolham um lugar da casa ou da vizinhança.

Com lápis e papel, cada um vai listar todas as cores que estiver observando.

Marque nas etiquetas abaixo quem identificou mais cores. Como todo mundo tem direito à revanche no jogo, é possível repetir a brincadeira.

Dica: Cada cor pode ter muitas variações. A elas damos o nome de tonalidade ou tom. Faz parte do jogo descrever minuciosamente a cor.

Desde que descobrimos como tirar lascas de uma rocha e manipular uma porção de barro, temos modelado o que nos cerca conforme nossa vontade