Semper

Stell dir vor, du gehst deinen Weg

Magazin der Semperoper Dresden

Stell dir vor, du gehst deinen Weg

Magazin der Semperoper Dresden

Die Menschen an der Semperoper Dresden erschaffen mit Leidenschaft und Engagement kulturell Herausragendes. Seit mehr als 30 Jahren setzen wir als Stiftung Semperoper – Förderstiftung die Akzente, die große Inszenierungen unvergesslich machen – in der Spielzeit 2025/26 etwa bei „Falstaff“ von Giuseppe Verdi, „Parsifal“ von Richard Wagner oder „Onegin“ von John Cranko.

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr: Der renommierte Rudi-Häussler-Preis, gestiftet von unserem Gründer und Stifter Senator h. c. Rudi Häussler, wurde in diesem Jahr an die Sächsische Staatskapelle Dresden verliehen. Damit würdigen wir eines der traditionsreichsten Orchester der Welt für seine außer-gewöhnliche künstlerische Strahlkraft. Darüber hinaus reicht die Arbeit unserer Stiftung von der Premierenförderung bedeutender Werke über Stipendien bis hin zum Curt-TaucherFörderpreis für hochbegabte junge Künstler*innen.

Was uns antreibt? Die Liebe zu Musik und Kultur – und zu „unserer“ Semperoper.

Mein Hirn ist Nordpol Eis Aus meinem Aug fällt Kälte weiß Dezemberwind über dich her Hungrige speis ich mit Eisblumenkost Frierende hüll ich in Frost In meinem Aug vereist Schnee

Das Werk von Adolf Endler (1930–2009) war stark von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen geprägt. Er galt als Vertreter der von Georg Maurer beeinflussten Sächsischen Dichterschule. Seine Entwicklung vom politischen Agitator zu einem unabhängigen kritischen Dichter spiegelt die komplexe Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert wider. Adolf Endlers erfolgreichstes Werk, Tarzan am Prenzlauer Berg, sowie die späteren Veröffentlichungen Nebbich Eine deutsche Karriere und Krähenüberkrächzte Rolltreppe machten ihn einem breiten Publikum bekannt.

… deine Entscheidung zählt.

Die großen Fragen des Lebens: Wofür leben wir – und was sind wir bereit zu opfern? Wir begegnen Mut und Loyalität bei Blanche de la Force, inspiriert von der wahren Geschichte der Karmelitinnen von Compiègne. Gerda nimmt uns mit auf ihren Weg und zeigt, wie die Kraft des Herzens und die Verbundenheit zu Kay sie antreiben, ihn aus den Fängen der Schneekönigin zu retten. Und die märchenhafte Erzählung von Jacob und dem sprechenden Fisch erinnert daran, wohin Gier führen kann.

Lassen Sie sich von diesen Geschichten zum Nachdenken anregen.

1

Vertrauen in unruhigen Zeiten S. 14

2

Immo Karaman inszeniert The Snow Queen S. 20

3

Die Äbtissin Petra Articus und Regisseurin Jetske Mijnssen S. 26

4

Klanggewalten zwischen Chin und Mahler S. 32

5

Ein Abend voller Bräuche – Silvester mit der Sächsischen Staatskapelle S. 33

6

Daniele Gatti dirigiert das 6. Sinfoniekonzert S. 34

7

Eine junge Musikerin erzählt S. 36

8

Mit Herz und Hingabe –Semperoper Ballett S. 37

9

SemperOpernball 2026 Film ab! S. 43

10

Vom Wünschen, Wollen und dem wilden Meer S. 44

Stell dir vor, dein Blick erzählt von Liebe und Verlust Nagasaki im frühen 20. Jahrhundert: Hier lebt Cio-Cio-San, die junge Geisha „Butterfly“. Ihre Begegnung mit dem amerikanischen Marineleutnant Pinkerton scheint ein Traum zu sein: Eine Kurzzeitehe, die für sie Liebe und sozialen Aufstieg verspricht. Doch während Pinkerton die Beziehung als flüchtiges Abenteuer sieht, ist Cio-Cio-San aufrichtig verliebt. Die kulturellen Missverständnisse zwischen ihnen führen zu tragischen Konsequenzen. Puccinis Madama Butterfly, inszeniert von Amon Miyamoto, zeigt die emotionale Tiefe und den Schmerz dieser Liebesgeschichte.

1

Symbiose

Herbert Blomstedt

Herbert Blomstedt, Ehrendirigent der Sächsischen Staatskapelle, verkörpert eine besondere Verbindung zur Musik. Seine Bruckner-Interpretationen gelten als Maßstab, geprägt von geistiger Strenge und klanglicher Transparenz. Unter seiner Leitung entsteht eine einzigartige Symbiose, in der alle Musiker*innen ihre Rolle im Ganzen erkennen. Blomstedts Einfluss ist tiefgreifend und verbindet technische Perfektion mit emotionaler Dichte, die sowohl Musiker als auch Publikum inspiriert. Im Januar wird Herbert Blomstedt an die Semperoper kommen, um die Sinfonie Nr. 5 von Anton Bruckner im Rahmen des 5. Sinfoniekonzerts zu dirigieren.

4

Feingefühl

Jetske Mijnssen

Die niederländische Regisseurin Jetske Mijnssen kehrt in der Saison 2025/26 an die Semperoper Dresden zurück –mit Francis Poulencs ergreifendem Werk Dialogues des Carmélites. Nach Humperdincks Königskinder inszeniert sie nun das bewegende Drama über Glauben, Angst und Mut. Ihre Züricher Inszenierung dieses Werks wurde für ihre besondere Feinfühligkeit und eindringliche Personenführung gelobt. Mijnssen, bekannt für ihre psychologischen Opernlesarten, setzt damit einen weiteren Höhepunkt in ihrer internationalen Karriere. Ihre Rückkehr an die Semperoper Dresden verspricht, ein besonderes Ereignis zu werden.

2

Jahreswechsel

Pretty Yende

Die südafrikanische Sopranistin Pretty Yende hat bisher eine außergewöhnliche Karriere durchlaufen – von ersten Gesangsstunden in Kapstadt bis hin zu gefeierten Auftritten an den bedeutendsten Opernhäusern weltweit. Ihre Laufbahn steht nicht nur für künstlerische Exzellenz, sondern auch für Überwindung gesellschaftlicher Grenzen. Sie steht für eine neue Generation südafrikanischer Künstler*innen, die mit Leidenschaft und Hingabe auf den internationalen Bühnen stehen. Yende verkörpert Hoffnung, Mut und die Kraft, Träume zu verwirklichen. Beim Silvesterkonzert der Sächsischen Staatskapelle wird sie als strahlende Solistin zu erleben sein.

5 Lebenseinstellung

Jessica Niles

Jessica Niles ist eine aufstrebende Sopranistin. Ihr Lebensmotto lautet: „Das Leben ist das, was du daraus machst. Also denke positiv!“ In der Saison 2025/26 stehen ihr bedeutende Debüts bevor, die ihre Vielseitigkeit und ihr einzigartiges Talent unter Beweis stellen werden: An der Oper Köln in der deutschen Erstaufführung von George Benjamins Picture a Day Like This, an der Dutch National Opera & Ballet in Claus Guths Inszenierung von Händels Semele, außerdem in Gerald Barrys The Stronger bei der Nederlandse Reisopera. An der Semperoper singt sie die Gerda in The Snow Queen von Hans Abrahamsen.

3 Junges Ensemble

Natasha Gesto

Die uruguayisch-australische Sopranistin Natasha Isabella Gesto ist seit der Spielzeit 2025/26 Teil des Jungen Ensembles an der Semperoper Dresden, wo sie u. a. als Sandmännchen in Hänsel und Gretel, humanoid, Die Zauberflöte, La traviata sowie bei der Semper Bar – Das Junge Ensemble stellt sich vor zu erleben sein wird. In der Semper Bar auf Semper Zwei haben die jungen Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, sich im ungezwungenen Rahmen dem Publikum zu präsentieren, Einblicke in ihre Persönlichkeiten und künstlerische Entwicklung zu geben und Auszüge aus den Produktionen der Saison vorzustellen. Gesto wurde 2025 Preisträgerin des American Australian Arts Fund und war Mitglied der Internationalen Meistersinger Akademie.

6

Selbstfindung

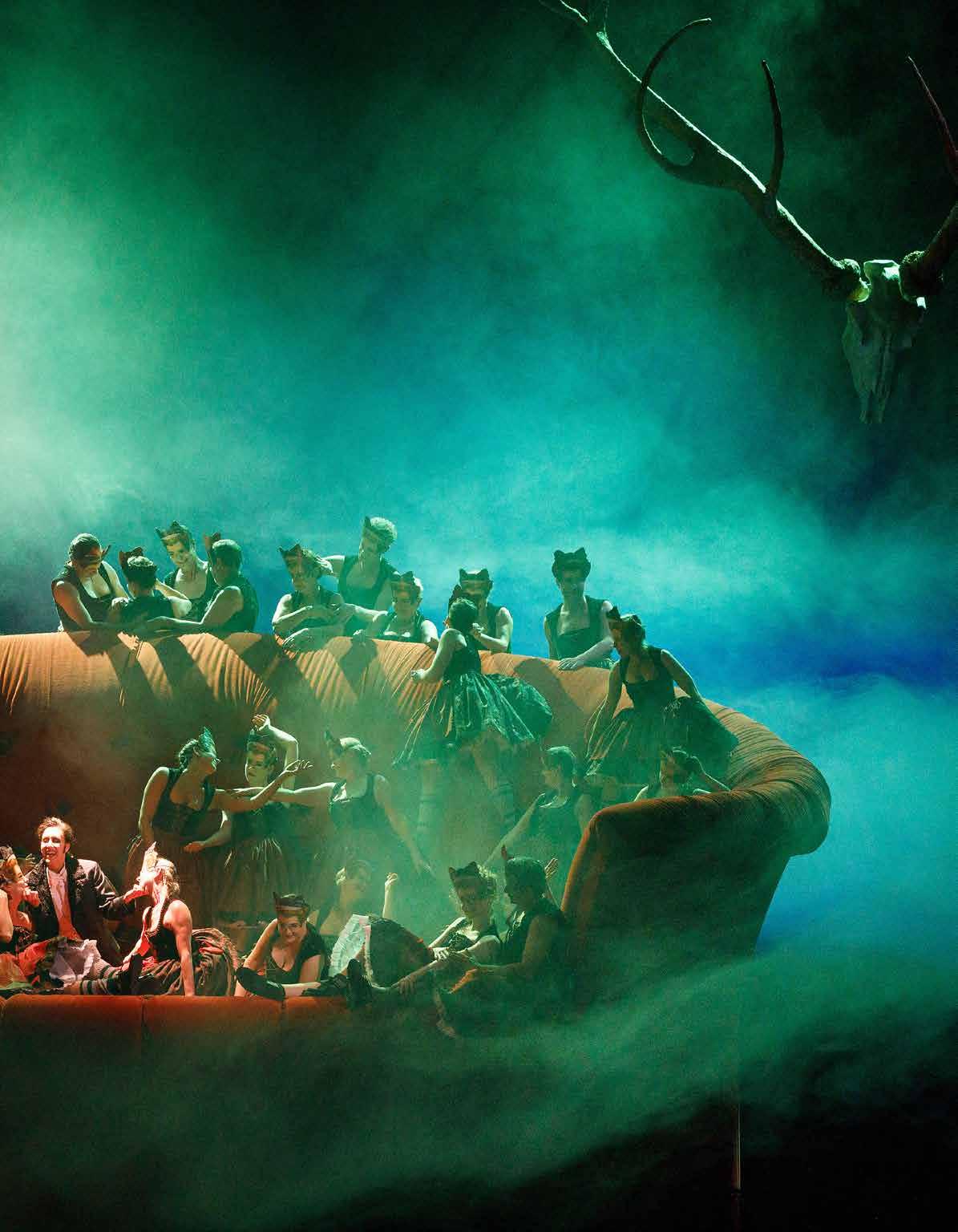

Akram Khan

Akram Khan zählt zu den meist gefragten und spannendsten Tänzern und Choreografen seiner Generation. An der Semperoper Dresden ist aktuell seine Choreografie Vertical Road im Rahmen des zweiteiligen Ballettabends Wings and Feathers zu sehen. Das Stück ist inspiriert von einem Gedicht des persischen Mystikers Rumi. Die Choreografie vereint Elemente aus indischem Kathak, westlichem Tanz, um eine universelle Reise der Selbstfindung darzustellen. Vertical Road wird zusammen mit Stephanie Lakes Colossus aufgeführt, einem spannungsreichen Werk, das einen Mikrokosmos an Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zeigt.

Vielfalt und Begegnung im HAUS DER BRÜCKE

Im September hat das HAUS DER BRÜCKE seine Türen geöffnet. Bis zu elf Organisationen gestalten hier ihre Büros und kreativen Projekte. Die offene Gemeinschaftsküche und das gemütliche Begegnungscafé laden ein, ins Gespräch zu kommen und neue Ideen zu teilen.

Rähnitzgasse 8, 01097 Dresden

Ein winterlicher Hörgenuss

Zum Start ins neue Jahr Lust auf zauberhafte Klänge der kalten Jahreszeit?

Am 4. Januar erklingen bei der Semper Matinée – Winterträume u. a.

Lieder von Schubert, Strauss und Britten, die den Winter erträglich machen werden.

Briefmarkenikone

Die Sonderpostwertzeichen-Serie „Historische Bauwerke in Deutschland“ mit der Semperoper als neuestem Mitglied ist nicht nur eine Hommage an die Architektur, sondern auch ein Blick in die bewegte Geschichte dieses beeindruckenden Bauwerks. Die Kombination aus traditioneller Schönheit und modernen Technologien macht diese Briefmarke zu einem besonderen Sammlerstück.

Winterschlaf

So spannend und dramatisch die Welt der Oper auch sein mag, eröffnet sie zugleich Raum für kreative Verknüpfungen von Geschichten. Die Kombination von „Nessun dorma“ (Turandot) und Dornröschens Schlummer im Ballett in dieser kalten Jahreszeit lässt uns schmunzeln und regt zum Nachdenken an. Vielleicht ist es an der Zeit, auch die eigenen Ruhe- oder Innehaltsmomente zu hinterfragen – um dann mit einem kraftvollen Aufruf zum Erwachen in den Frühling zu starten!

Schneekristalle als Kommunikationsmittel Der Winter birgt faszinierende wissenschaftliche Entdeckungen. Der japanische Physiker Ukichiro Nakaya revolutionierte unser Verständnis von Schnee und bezeichnete Schneeflocken als „Briefe aus dem Himmel“. Ihre Form und Struktur geben Aufschluss über die Entstehungsbedingungen. Nakayas Ansatz vereint analytische Wissenschaft mit kreativer Poesie und verrät uns viel über die ästhetische wie wissenschaftliche Qualität der Schneekristalle.

Weihnachten durch alle Genres

Das

Kaleidoskop von Weihnachtsliedern reicht von klassischen

Melodien über moderne Hits bis hin zu alternativen Klängen. Eine solide Grundlage, um deinen Feiertags-Sound zu entdecken.

Giuseppe Verdi Ave Maria 1896

Nat King Cole The Christmas Song 1946

Darlene Love Christmas (Baby Please Come Home) 1963

Donny Hathaway This Christmas 1970

The Smiths Please, Please, Please Let Me Get What I Want 1984

Dolly Parton Hard Candy Christmas 1982

The Waitresses Christmas Wrapping 1981

Run-D.M.C. Christmas in Hollis 1987

The Pogues Fairytale of New York 1988

Placido Domingo/ Luciano Pavarotti Cantique de Noel 1999

Fiona Apple Frosty the Snowman 2003

LCD Soundsystem Christmas Will Break Your Heart 2007

Lust reinzuhören?

Alle Songs finden Sie hier als Spotify-Playlist

Unsere Weihnachtsgrüße klingen so vielfältig wie die Opern- und Ballettwelt selbst – sie verbinden die Sprachen und Kulturen unserer Künstler*innen zu einem festlichen Klang.

Frohe Weihnachten

Deutsch Buon Natale

Italienisch

Joyeux Noël

Französisch

Merry Christmas Englisch

Russisch

Glædelig Jul

Dänisch

Feliz Navidad

Spanisch

Meri Kirihimete

Māori Mutlu Noeller

Türkisch

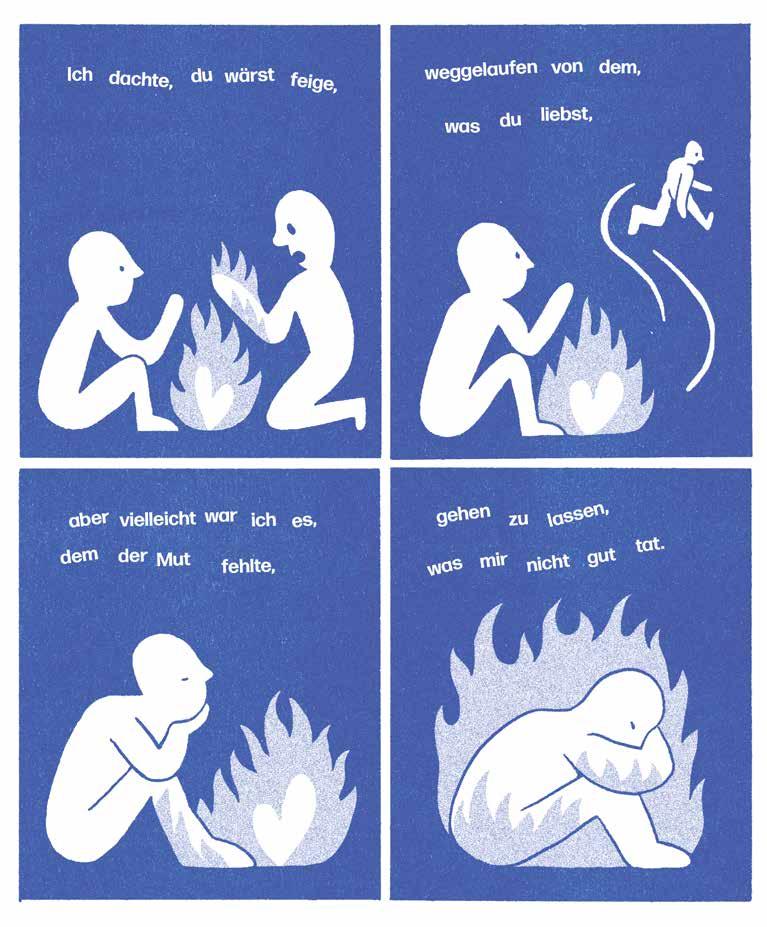

Stell dir vor, du fühlst die Verletzlichkeit des Künstlers

Vaslaw Nijinskys Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, von zehn Jahren des Wachsens, Lernens und Tanzens, denen 30 Jahre Dunkelheit folgten. John Neumeier, seit seiner Jugend fasziniert von Nijinskys Lebenswerk, hat im Jahr 2000 ein Ballett kreiert, das kongenial die Seele dieses Jahrhunderttänzers einfängt. Es verwebt Erinnerungen und Empfindungen und lässt die Magie Nijinskys auf der Bühne lebendig werden. Fragmentierte Rückblicke auf seine Familie und sein Ringen um eine neue choreografische Sprache werden tänzerisch thematisiert. Nijinskys Wahnsinn vertieft sich, während Erinnerungen an die Kindheit und den Ersten Weltkrieg verschwimmen. Das Ballett endet mit Nijinskys letztem Tanz – dem Kampf mit sich selbst.

Über Angst, Hoffnung und Vertrauen in Zeiten der Zerrüttung

Text

Christian Schüle

Bilder

Christian Holze

Nehmen wir die von Zweifeln erschütterte Blanche de la Force aus den Dialogues des Carmélites. Die Französische Revolution tobt, und sie frisst ihre Kinder. Die Guillotine steht bereit, die Revolutionstribunale richten, im Terror der Säuberungen ist das Ideal der fraternité ebenso zerstört wie das der liberté. Blanche, Tochter aus aristokratischem Hause, leidet unter Weltfurcht und Sündenangst. Die Ordnung ist erschüttert, das Fundament erodiert. Blanche ist haltlos und sucht Heil. Ihr Heil. Sie, deren Mutter bei ihrer Geburt starb, verlässt Vater und Bruder und tritt ins Konvent der Karmelitinnen von Compiègne ein, um in der Oberin eine Ersatzmutter und in der Glaubensgemeinschaft höhere Gewissheit zu finden.

Und nehmen wir die ebenso von Zweifeln getriebene Gerda aus The Snow Queen. In klirrender Kälte begehrt sie die Wärme der

Liebe, sucht ihren besten Freund Kay und mit ihm Geborgenheit. Unerbittlich riskiert sie ihre Existenz, setzt ihr Leben ein und geht –ohne Gewähr, ohne Garantie, ohne doppelten Boden – aufs Ganze. Blanche wie Gerda leiden an sich und den Umständen ihrer jeweiligen Zeit; beide sind auf ihre Art heroisch und doch verletzlich. Der Zweifel macht sie schwach, seine Überwindung am Ende stark. Ist die aus Zweifel geborene Selbstsuche nicht die Parabel auf das Leben als solches? Im alltäglichen Ringen um Anerkennung und Sinngebung trifft das Exerzitium der Existenzerschütterung vermutlich auf so gut wie jeden Menschen in jeder Epoche zu. Fragt nicht jede und jeder: Werde ich geliebt? Gäbe ich mein Leben für Andere? Auf wen kann ich mich verlassen? Wären Blanches Aufrichtigkeit und Gerdas Unbeugsamkeit eine Inspiration für alle Frauen (und darüber hinaus alle Menschen), so wären Hoffnung und Liebe auch in Zeiten der Zerrüttung möglich. Immer aufs Neue, von Epoche zu Epoche, von Generation zu Generation, stellt die Frage aller Fragen alles infrage: Woran glaubt der Mensch?

Über die vergangenen zwei Jahrhunderte hinweg hat die Emanzipation des Individuums in einen letztlich radikalen Individualismus geführt. Der Glaube an Selbstbefreiung und Selbstermächtigung mündete in die Überzeugung (und womöglich Illusion) einer nahezu ungehinderten Entfaltung des eigenen Ichs. Als Bürger mit verbrieften Rechten schlüpfte der Mensch peu à peu – zumindest in Europa – unter den Schutzschirm der doppelten Freiheit: der Freiheit von Fremdbestimmung und der Freiheit zu Selbstbestimmung. Seit Ende der Französischen Revolution war das Ringen um Rechte in einer Republik verbunden mit Rückschlägen, Niederlagen, Blutzoll, Leid und Tod, und im Rahmen relativer Sicherheit nach Ende des Zweiten Weltkriegs geriet der soziale Alltag in westlichen Demokratien zunehmend zum Resonanzraum eines quasiheiligen Privat-Evangeliums, und der Glaube an die eigene Vervollkommnung brachte einen so stolzen wie zugleich zerbrechlichen Egoismus hervor. Im Herrschaftsbereich der ökonomischen Logik permanenter Steigerung und Effizienz wurden sogar Gefühle, Beziehungen und Emotionen einem Kosten-NutzenKalkül unterworfen: Was bringt mir die Beziehung zum Anderen? Inwiefern profitiere ich von meiner Hingabe? Was gewinne ich durch Liebe?

In den postheroischen Gesellschaften des liberalen Westens – in die seit Kurzem wieder Heldenmythen samt Krieger-Ethos zurückkehren – ist durch die Sehnsucht nach sozialer Anerkennung, nach Bestätigung, Selbstwert und grundsätzlicher Bewunderung in den sozial-medialen Resonanzkammern des Digizäns eine Ära des Selfie-Individualismus entstanden, in der trotz gelegentlicher Selbstverherrlichung der mächtigste Dämon des Menschen aufs Neue aufsteigt: Angst. Angst vor Auslöschung. Angst vor Apokalypse. Angst vor Krieg und Terror. Angst vor Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen. Angst vor der Ungewissheit. Je verbundener der Smartphonemensch in seinen digitalen Netzwerkgruppen zu sein glaubt, desto isolierter fühlt er sich in der analogen Realität. Ironischerweise kehren auf dem vermeintlichen Zenit der individuellen Optimierung Unsicherheit und Ich-Kränkung zurück: Werde ich gesehen? Hört mich jemand? Bin ich gemeint?

Inwiefern profitiere ich von meiner Hingabe? Was gewinne ich durch Liebe?

Das sind Kernfragen der Religion, und Religion als Ressource der Sinnstiftung gegen die Sinnentleerung der entzauberten Moderne war selbst in säkularsten Zeiten nie verschwunden. Im Zeitalter der Vernunft, rationaler Mess- und Vermessbarkeit, hat vor allem individuelle Religiosität jenseits des Gottesbezugs einen oft erstaunlich festen Glauben hervorgebracht. An irgendetwas glaubt jeder. Veganer etwa pflegen einen gelegentlich dogmatischen Glauben an den Purismus der eigenen Ernährung; Investoren glauben an das künftige Wachstum ihres Geldes durch gesteigerte Rendite, Ingenieure

an die revolutionäre Antriebstechnik; die Lehrerin glaubt an den Fortschritt des Menschen durch Bildung, der CEO an die Akkumulation von Kapital, die Astrologin an die Macht des Uranus. Die Linke glaubt an die Revolution, die Rechte an die Nation, der Libertäre an die Anarchie. In der Rushhour ihres Erwerbslebens fliegen Karrieremenschen zu schamanischen Reisen nach Hawaii und buchen Seminare auf Spirituellen Sommerakademien mit dem Titel „Aus der Fülle des Nichts“, um in Meditationen, Kontemplationen, Tanz und Shiatsu an den Ursprung ihres Seins zu kommen. Und wer barfuß über glühende Kohlen geht, glaubt an den Triumph des eigenen Willens über den Schmerz. Immer ist es also ein Glaube, und immer ist dieser Glaube eine Herausforderung, den eigenen Zweifel zu bewältigen.

Über Jahrtausende, Kontinente und Kulturen hinweg sind die Sehnsüchte und Techniken gleich geblieben. Unabhängig von Gottesbezug und Glaubensinhalt bietet die Kulturanthropologie fünf Kriterien für die Entstehung der Religion an: Sie erklärt, warum es das Böse und das Leiden gibt; sie lässt den Menschen die eigene Sterblichkeit besser akzeptieren; sie mindert Angstgefühle und bietet ein komfortables Weltbild an; sie stellt soziale und moralische Ordnung her und sie entlastet den Einzelnen auf seiner Suche nach Gewissheit. Religiosität wiederum – jenseits der institutionalisierten Religionen – hat mit veränderten Bewusstseinszuständen zu tun: Wenn sich Menschen im weltlichen Schlamm suhlen, auf heilige Berge rennen oder in Taufbecken mit heiligen Wassern in Trance geraten, hoffen sie auf irdisches Heil und spirituelles Wachstum.

Die gute Nachricht lautet ja: Nie war der Einzelne freier als heute. Sei, wer du bist!, ruft uns der Zeitgeist zu. Du bist das Wichtigste! Auf Dich kommt es an! Mach was aus Dir!, heißt der für viele verführerische Dreiklang des zeitgemäßen Individualismus, den die Werbeund Marketingindustrie mit dem Ziel anbietet, vorab stimulierte Bedürfnisse zufällig sogleich mit passgenauen Produkten zu erfüllen. Seit 2007 ist der Konzern Apple ein Meister der Predigt auf das Heilsversprechen der individuellen Selbststeuerung: das „i“ in i-Pod, i-Mac und i-Phone steht für das unabhängige, jederzeit sendende und empfangende, permanent mobile ICH. Der Tanz ums Goldene Selbst befördert den Glauben des spätmodernen Zeitgenossen an das grenzenlose Glück seines Lebens durch den Mythos der Technik und die Verlockung inflationärer Likes. Noch steuert der „i-Mensch“ die Maschine, doch die Künstliche Superintelligenz des Transhumanismus wartet – zur Machtübernahme bereit – längst am Horizont.

Die schlechte Nachricht lautet: Nie war der Druck, frei zu sein, größer als heute. Der i-Mensch – der westliche Konsument zumal –scheint zum Glück verdammt. Wer versagt, souffliert der Zeitgeist, hat selbst Schuld und wer die Inflation der Optionen nicht nutzt, verpasst das Leben. In Erwartung sofortiger Erfüllung all seiner Ansprüche will das gelegentlich narzisstische und also narzisstisch kränkbare ICH jederzeit die unverzügliche Befriedigung seiner Wünsche und lebt doch im labilen Zustand permanent unbefriedigten Begehrens. Der Imperativ des Dauerdrucks lautet: Optimiere dich! Aber weiß der apathisch auf Displays starrende “i-Mensch” überhaupt noch, wer und was genau er ist?

Womöglich ist die Sinnfrage noch nie so radikal gestellt worden und zugleich so unbeantwortet geblieben wie heute. Die Zersplitterung des Ganzen in Fragmente, in Echokammern, Ego-Kapseln und voneinander losgelöste Subsysteme hat dem aufgeklärten Subjekt so gut wie jede Illusion genommen, es gebe etwas, das die

Welt im Innersten zusammenhält. Der Mensch ist nicht mehr Herr im eigenen Haus, und draußen zählt, was zählbar ist. Nichts gilt mehr, weil alles zugleich gilt. Der Einzelne wird berechnend, weil er ständig berechnet wird. Jeder Andere ist potenzieller Konkurrent, jeder Konkurrent ein potenzieller Feind. Die traditionellen sozialen Beziehungen lösen sich auf, die Rate der Singles ist so hoch wie die der Scheidungen, der Einzelne brennt aus. Die einst eingemeindenden Großerzählungen der Moderne haben sich in der Spätmoderne weitgehend erschöpft: die politischen von Freiheit und Einheit; die ökonomischen von stetem Wachstum für alle; die technischen von ungebrochenem Fortschritt. Der Zeitgenosse fühlt sich gehetzt von den Umständen, über deren Bedingungen er nichts Genaues weiß. Letzte Wahrheiten gibt es nicht mehr, die Institutionen bröckeln, der Staat scheint für immer weniger Bürger ein verlässlicher Partner zu sein. Der reizüberflutete Mensch vereinsamt auf seinen SharingPlattformen, büßt Selbstwirksamkeit ein, verliert Handlungsfähigkeit, und die Kirchen – durch Massenmissbrauch in den moralischen Morast unglaublicher Sünde gesunken – vermögen auf das Sinndefizit des Menschen keine zeitgemäßen Antworten mehr zu geben. Warum lässt Gott das Böse zu? Und warum schon wieder?

Der Mensch glaubt, weil er gar nicht anders kann als glauben.

Wo nun wäre bei all den Verhängnissen und Verheerungen – Corona, Krieg und Krise – das Gute zu finden? Eine Antwort: in der Kohärenz. Kohärenz meint den sinnstiftenden Einklang von Ich und Außer-Ich, von Mir und meiner Umwelt. Sie macht das Mehrdeutige der Wirklichkeit eindeutig und versöhnt durch Reduktion von Komplexität die Widersprüche. Kohärenz eröffnet jeder seelisch unbehausten Existenz den Geborgenheitsraum einer höheren Heimat. Man muss nicht Katholik sein, um anzubeten; man muss sich nicht zum Protestantismus bekennen, um den Nächsten lieben zu können. Der Mensch glaubt, weil er gar nicht anders kann als glauben. Er ist von Natur aus religiös, weil er an den guten Gang der Dinge glauben muss, um weiterleben zu können. Und wer glaubt, er komme ohne Glauben aus, der glaubt schließlich auch. Insofern ist auch der Atheist ein homo naturaliter religiosus, also muss der Glaube gewünschte Gratifikationen haben. Evolutionsbiologisch betrachtet, besteht ein wesentlicher Vorteil des Glaubens im Coping. Will heißen: Als Bewohner einer kohärenten Heimat (egal welcher) wird das einzelne und vereinzelte ICH mit den Zumutungen und Bedrohungen des Alltags besser fertig. Im Glauben bewältigt man seine Zweifel, insofern werden in Religiosität und Religion die einzig funktionierenden Techniken erkannt, Egoismus zu reduzieren. Glaube vermittelt immer Beziehung, setzt immer in Beziehung und verleiht immer Sicherheit, ohne dass der Einzelne mehr tun müsste als ihm, dem Glauben, treu zu sein. Mit Blick auf die Verhaltensforschung ist verblüffend, wie stark die Bereitschaft, eine überindividuelle

Bezugsgröße zu verehren, von Menschen aller Kulturen bejaht wird. Der Glaube an eine höhere Wirklichkeit, das Niederwerfen vor einer Vater- (weit seltener Mutter-) figur, scheint selbst das eigenmächtigste Subjekt zu erheben. Warum? Weil offenbar jeder denkende Mensch in einem höheren Zusammenhang aufgehoben sein will. Jede und jeder will erkannt sein und angenommen werden und sich selbst wenn nicht überwinden, so doch überschreiten. Erkenntnissen aus der Anthropologie zufolge lässt sich das Wesen des Menschen in einem Wort beschreiben: Transzendenzbefähigung. Transzendenz ist Überschreitung, Selbstüberschreitung. So kompliziert das Leben ist, so wild, widersprüchlich und machtvoll-bedrängend die Wirklichkeit geworden sein mag – Transzendenz ist das Versprechen einer überrationalen Beheimatung des rational beschränkten Ichs. Diese Heimat versteht sich von selbst. Sie muss nicht übersetzt werden. Sie steht nicht zur Disposition in einer Zeit, da so gut wie alles disponibel geworden ist. Heimat ist über den je geografischen Ort hinaus ein Geborgenheitsraum mit kostenloser Gewissheit. Wenn aus Tochter Blanche de la Force schließlich Schwester Blanche de l’agonie du Christ wird, ist die Suche nach außerweltlicher Heimat im Gebet vollzogen und das Karmelitinnenkonvent zum Ort einer erfolgreichen Selbstbeheimatung geworden. Statt im Zweifel leidend hin und her zu schlittern, lebt Blanche im Heroismus der Demut: Sie verschreibt sich dem Königreich des Himmels auf Erden und kehrt freiwillig zurück, um sich am Ende selbstbestimmt unters Schafott zu legen. Der Mut, im Kampf gegen Zweifel und Angst die eigene Überzeugung zu behaupten, die Beharrlichkeit, dem eigenen Weg treu zu bleiben, auch wenn er steinig ist, hält letztlich die herrliche Botschaft der Freiheit bereit: Nichts sein zu müssen, aber alles sein zu können. Könnte denn das Leben, könnte die Gesellschaft, könnte die Welt ohne Haltung, ohne Hingabe und ohne Treue funktionieren? Vermutlich nicht. Um in einer hochdifferenzierten, auf fragilen Übereinkünften basierenden Umwelt zu überleben, muss der Mensch sich auf den guten Gang der Dinge verlassen. Um überleben zu können, muss er dem Leben vertrauen. Die eigentliche Währung jeden Glaubens ist also Vertrauen und das Wort ‚vertrauen‘ ein Synonym für ‚glauben‘. Wer nicht vertrauen kann, wird seine Freiheit nicht gewinnen. Nehmen wir Blanche und Gerda: Vorbildlich lehren sie uns die Kraft der Unerschütterlichkeit durch die innere Reise auf den Grund der Erschütterung.

Autor: Christian Schüle ist ein deutscher Schriftsteller und Essayist. Nach dem Studium der Philosophie, Soziologie, Politischen Wissenschaften und Theologie in München und Wien arbeitete er bis 2005 als Redakteur bei Die Zeit. Seitdem ist er freier Autor.

Bilder: Christian Holze ist ein deutscher Künstler, der Malerei, Skulptur, Fotografie und digitale Medien kombiniert. Seine hybriden Arbeiten hinterfragen Urheberschaft, Kopie und Kommerzialisierung und verbinden kunsthistorische Bezüge mit zeitgenössischer Installation. Hier zu sehen: Do we already know who did it? (2025), Rendergrafik Künstlerische Forschung zu den Stifterfiguren des Naumburger Doms, gefördert durch die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt.

Ein Porträt über den Regisseur

Immo Karaman

Text

Benedikt Stampfli

Immo Karaman ist einer der gefragtesten Regisseure unserer Zeit und inszeniert seit mehr als 20 Jahren an Häusern wie der Deutschen Oper am Rhein, der Finnischen Nationaloper in Helsinki, der Staatsoper Unter den Linden in Berlin, der Oper Leipzig, der Oper Dortmund oder dem Staatstheater Nürnberg. Als Sohn türkischdeutscher Eltern ist er im Ruhrgebiet aufgewachsen. Nach einem Studium der Musikwissenschaften begann er seine Theaterlaufbahn am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, wo er 2001 für sein Regiedebüt mit Béla Bartóks Oper Herzog Blaubarts Burg mit dem Kunstförderpreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wurde.

An der Semperoper hat er bereits 2022 Torsten Raschs Uraufführung Die andere Frau in Szene gesetzt und kehrt nun mit einer weiteren Oper aus der Gegenwart – Hans Abrahamsens erste Oper The Snow Queen – zurück. „Ich bin davon überzeugt, dass das Musiktheater heute überaus relevant ist und einen wesentlichen Teil unserer Kultur ausmacht. Seit Entstehung der Oper hat jede Zeit den Werken ihre Philosophie, Sprache und Farbe als DNA mitgegeben. Selbstverständlich ist es in Inszenierungen immer wieder spannend, unsere Jetzt-Zeit in den Kontext vergangener Epochen und deren Drama- und Musiksprache zu stellen: Das führt immer wieder aufs Neue zu frappierenden Einsichten. Es ist aber mindestens von ebenso großer Bedeutung, dass auch unsere Zeit Werke

und Kompositionen für die Bühne hervorbringt, die die Themenkomplexe und Konflikte unseres Daseins unmittelbar reflektieren und dafür ihre zeitgenössischen Sprachen finden – dabei hat es das ‚Neue‘ immer schwerer als das ‚Bekannte‘: Den Menschen diese Werke zu vermitteln, liegt auch in meiner Verantwortung als Regisseur und damit auch, ob die Oper als Genre weiterhin lebendig und bedeutend bleibt.“

Abrahamsens Musiksprache entwickelt einen Sog und gleichzeitig eine Beunruhigung, die ja auch der Erzählung innewohnt.

In der Vorbereitung auf The Snow Queen hat sich Immo Karaman intensiv mit dem dänischen Dichter Hans Christian Andersen, der die Vorlage, das Märchen Die Schneekönigin, geschrieben hat, auseinandergesetzt. „Nach dem, was über Andersen biografisch in Erfahrung zu bringen ist, war er Zeit seines Lebens ein sehr einsamer Mensch. Viele Hoffnungen auf Zweisamkeit haben sich in seinem Leben zerschlagen, teilweise wird ihm auch eine gewisse Bindungsunfähigkeit nachgesagt: Er war offenbar häufig in einer fundamentalen Identitätskrise. Bedenkt man, wie viele Menschen er mit seinen sehr persönlichen Märchen und Geschichten Zeit seines Lebens erreicht hat, steht die private Einsamkeit in großem Widerspruch zu dem millionenhaften Zuspruch, den er als Künstler erfahren hat. Er hat sich dennoch immer als Außenseiter gefühlt.“ Eines dieser Werke ist das 1844 veröffentlichte Märchen Snedronningen (Die Schneekönigin): „Die Schneekönigin ist ein ungemein schillerndes Werk, das je nach Blick ganz neue Assoziationen und Perspektiven aufmacht. Es fasziniert, wie sich zum Teil mit einer einfachen, fast naiven, aber überaus poetischen Schilderung schleichend lebensphilosophische Abgründe auftun, die einem durchaus einen Schauer über den Rücken jagen können. Es ist eine Geschichte voller Sehnsucht – aber auch vieler Gefahren, Bedrohungen und Verführungen. Aber es ist insbesondere die Angst vor dem Verlust des Geliebten, die uns Menschen universell berührt.“

Mit seinem Hund kann Karaman endlose Spaziergänge machen und sich dabei szenische Vorgänge im Kopf ausdenken, und trotzdem ist diese Vorbereitungsphase maximal die Hälfte seiner Regiearbeit. Essenzieller für ihn ist während des Probenprozesses die Zusammenarbeit mit den Darstellenden. In den Begegnungen mit den anderen Künstler*innen entstehen die Figuren, die gespielte Körperlichkeit, die schlussendlich auch den musikalischen Ausdruck mitbestimmt.

Der dänische Komponist Hans Abrahamsen, der unter anderem privaten Kompositionsunterricht bei György Ligeti genoss, fand seine eigene musikalische Sprache. Eine Musik mit inneren Spannungen, eine Musik, die in x-fachen Schichten gegliedert ist, eine Musik, die packend und berührend zugleich die Zuhörerschaft mitnimmt. „Die Musik schafft es auf ihre ganz eigene Art und Weise,

den scheinbaren Widerspruch zwischen anmutiger Einfachheit und komplexer, fast metaphysischer Ebene vergessen zu machen. Es entsteht ein schillernder Kosmos, in dem sich Klangebenen feinnervig überlagern und dabei extrem stimmungsvoll Atmosphären und Bewusstseinszustände abbilden. Die Geschichte der Schneekönigin wird dabei nie vernachlässigt, im Gegenteil: Abrahamsens Musiksprache entwickelt einen Sog und gleichzeitig eine Beunruhigung, die ja auch der Erzählung innewohnt. Ich war überrascht von der Fragilität: Es wirkt zeitweise so, als ob ich in der Musik wie durch dünnes Eis einbrechen kann. Ich freue mich jetzt schon, diese Farben mit allen szenisch umsetzen zu können.“

Immo Karaman sucht zusammen mit seinem Team nicht nur nach Bildern, sondern nach einer bestimmten Erzählweise: „Das richtige Biotop für das Stück anlegen. Hier ist es zum einen das Bild des Spiegels. Die Rahmenhandlung in der Schneekönigin erzählt von einem Spiegel, der das Hässliche in den Menschen sichtbar macht. Der Spiegel zerbricht und dringt in die Herzen ein – damit wird das verzerrte Abbild zur Realität. Und das Spiegelbild kann sich im Spiegel auch unendlich duplizieren. Die andere wesentliche Frage ist die nach der kindlichen Welt der beiden Hauptfiguren Gerda und Kay. Wie können wir die Perspektive der beiden einnehmen, wie können wir uns mit beiden auf eine Reise begeben, die vielleicht gar keine ‚echte‘ Reise ist? Am Ende der Erzählung staunen die beiden, dass ihre Stühle und Betten nun viel zu klein geworden sind.“ Märchen sind zeitlos, insbesondere auch die Reise von Gerda zu Kay. Parallelen zu unserer Zeit, zu soziologischen Begebenheiten sind nicht von der Hand zu weisen. Nicht wir ‚erklären‘ das Stück – diese Aufgabe sollte man den Zuschauenden niemals abnehmen, sofern überhaupt das Bedürfnis nach Erklärung besteht. Als Kinder nehmen wir viele Dinge, die uns das Märchen erzählt, einfach hin –als Erwachsene ist das zumeist mit mehr Distanz und Hinterfragen verbunden. Aber wenn es noch Orte gibt, an denen auch Erwachsene mit den Augen eines Kindes wieder staunen und in die Geschichte einsteigen können, dann ist es das Kino oder das Theater.“

Gespräch Benedikt Stampfli

Christa Mayer und Georg Zeppenfeld besuchten die Sonderausstellung „Hans Christian Andersen in Dresden, Maxen und in der Welt der Literatur“ im Kügelgenhaus.

Hans Christian Andersen ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Märchenschöpfer. Was erscheint Ihnen besonders am Leben des dänischen Nationaldichters?

Georg Zeppenfeld — Man findet viele Berührungspunkte im Leben von Andersen, die ihn als Menschen zum Künstler gemacht haben. Die dauerhaft empfundene Depression, das Gefühl, zurückgewiesen zu sein, seine schwierige Kindheit, persönliche Ablehnung, vielleicht auch aufgrund seiner Äußerlichkeiten – Clara Schumann soll ja gesagt haben, dass er der „hässlichste Mann“ sei, den sie je gesehen habe –, führt zu einem unheimlichen Leidensdruck. Doch Andersen schafft es, daran nicht zugrunde zu gehen, sondern aus seiner Situation künstlerische Werke zu schöpfen, die viel Autobiografisches in sich haben. Toll ist natürlich auch, dass Andersen in seinem Leben so oft Dresden besucht hat.

Wann sind Sie das erste Mal mit seinen Werken in Berührung gekommen?

Christa Mayer — Ich hatte quasi einen Fehlstart mit Hans Christian Andersen. Ich dachte lange, dass das wunderbare Märchen Des Kaisers neue Kleider die Gebrüder Grimm geschrieben haben. So wusste ich gar nicht, dass ich schon sehr früh ein Werk des Dänen kennenlernen durfte. Später las ich gern seine Märchen Die Nachtigall, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern und natürlich Die kleine Meerjungfrau. Ich schätze seine Sprache sehr, die ja so viel Tiefgründiges in sich hat.

Was berührt Sie an der Geschichte der Schneekönigin?

CM — Die Rahmenhandlung beeindruckt mich, dass dieser teuflische Spiegel das Schlechte in den Menschen hervorruft. Die Splitter verteilen sich in den Augen, ein sehr schmerzhafter Vorgang. Diese Haltung, Dinge negativ zu betrachten, obwohl es doch viel Positives gibt – leider ist auch das

The Snow Queen kurz gefasst

Die beiden Kinder Gerda und Kay spielen unbeschwert, als die Schneekönigin erscheint und mit Kay zu ihrem Eispalast fliegt. Ab dann ist nichts mehr, wie es einmal war. Gerda begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um Kay wiederzufinden, auf ihrem Roadtrip begegnet sie märchenhaften Gestalten, die auch sie in Gefahr bringen. Als die beiden Kinder schließlich wieder zusammenkommen, sind sie durch ihre Erlebnisse zutiefst verändert.

The Snow Queen ist die erste Oper des dänischen Komponisten Hans Abrahamsen (*1952) und wurde 2019 in Kopenhagen (dänisch) und München (englisch) uraufgeführt.

sehr aktuell. Manchmal braucht es den Impuls von außen, dass jemand kommt und sagt: Mensch, schau doch mal, vielleicht kann man es auch anders sehen. Allein kann man wie Kay diesem Gefangensein nicht entfliehen, man benötigt die Hilfe von Außenstehenden – das finde ich sehr stark an diesem Märchen. In Abrahamsens The Snow Queen wird diese Vorgeschichte von Gerda erzählt. Somit wird klar, dass Gerda dieses Wissen in sich trägt – was für den Verlauf der Handlung von großer Bedeutung ist.

Und wann haben Sie das erste Mal Die Schneekönigin kennengelernt?

GZ — Als Kind habe ich einen Stapel von Märchenbüchern von meiner Mutter bekommen. Und eines davon war Die Schneekönigin. Als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, lag ich krank im Bett –irgendwie bezeichnend. Und dabei habe ich Frakturschrift lesen gelernt, da es sich um eine sehr alte Ausgabe gehandelt hat.

Hans Christian Andersen war ein Reisender, sein Leben quasi ein Roadtrip. Erkennen Sie auch in der Schneekönigin eine Reise – vielleicht auch ins Innere?

GZ — Absolut. Das ist übrigens ein sehr romantischer Gedanke und spiegelt sich in der Geschichte auch wider – wie ein Gleichnis: Wenn man sich überlegt, was dieser Spiegelsplitter im Herzen eines Menschen verändert, die geistige Sphäre des Menschen unterdrückt und dafür die Ratio, also die Vernunft, in den Vordergrund stellt. Nachdem Kay Opfer der Splitter wird, wird er nicht nur böse, sondern in erster Linie beginnt er, rational zu denken. Das Rechnen wird plötzlich ganz wichtig. Und am Ende, wo er erlöst wird von diesen Scherben, da kommen ihm wieder die Tränen; er erinnert sich an menschliche Beziehungen. Ich habe mich gewundert, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Rationalität und Emotionalität derart in Verbindung gebracht wurden.

Seit mehr als 20 Jahren singen Sie die großen Partien Ihres Fachs an der Semperoper, sind auch sehr gefragt im internationalen Opernbetrieb als Gast, und doch kommt immer wieder etwas Neues dazu. Welche Bedeutung haben für Sie diese drei Partien (Großmutter · Alte Frau · Finnenfrau) aus The Snow Queen?

CM — Ich singe drei Partien in einer Oper von gerade mal eindreiviertel Stunden Dauer, also ein kurzweiliger Abend. Dank der Kostümanproben und den Fotos des Bühnenbildmodells habe ich bereits eine Vorstellung, in welche Richtung die Reise geht: ein bezauberndes Kaleidoskop. Meine drei Figuren sind Facetten einer ähnlichen Emotion, denn alle drei Frauen meinen es gut mit Gerda und Kay und wollen helfen. Empathisch und von Herzen auf der Bühne zu agieren, schafft mir meist den schnellsten Zugang zu einer Inszenierung und einer inspirierenden Arbeit mit dem Regisseur.

Georg Zeppenfeld, Sie singen viele Partien aus Opern von Richard Wagner, Richard Strauss, Giuseppe Verdi und viele weitere Opernfiguren. Was ist das Spezielle an der Titelpartie in diesem Werk?

GZ — Man würde für eine Schneekönigin eher eine Frauenstimme erwarten, als einen Basssänger – das ist ein theatralisch wirksamer Gag. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich singe ja noch das Rentier, dem bin ich dramaturgisch noch nicht so auf die Spur gekommen. Das hat so bestimmte Eigenheiten,

die sich mir noch nicht ganz erschlossen haben. Und eine Standuhr? Die Komplexität des Stückes ist für uns alle eine große Herausforderung und daher freue ich mich auf das Erarbeiten der Figuren mit dem Regisseur und dem Dirigenten.

Was ist das Besondere oder vielleicht auch das Herausfordernde an der Musik von Hans Abrahamsen?

CM — Also bei den ersten musikalischen Proben habe ich mich zurückversetzt gefühlt in das Rhythmik-Seminar meines Studiums, da die musikalische Struktur zunächst doch sehr vertrackt und schwierig scheint. Ganz klar eine Herausforderung für die grauen Zellen, wenn man sich, wie wohl die meisten Opernsänger*innen nicht ständig in synkopischen Welten von fünfAchtel- und elf-Viertel Takten bewegt. Immerhin ist es Erholung für meinen Kehlkopf. Der sängerische Zugang ist bei meinen Partien sehr weich und mittellagig; es tut immer gut, die Stimme da zu pflegen. Und unser Publikum wird am Ende wohl kaum etwas hören von den rhythmischen Fallstricken, die die Partitur so in sich hat, sondern einen lautmalerischen, bunten und sehr vielfältigen Abend erleben.

Hans Abrahamsen

The Snow Queen

Oper in drei Akten

Premiere 7. Dezember 2025

Musikalische Leitung

Titus Engel Inszenierung

Immo Karaman

Mit u. a.

Jessica Niles

Valerie Eickhoff

Christa Mayer

Georg Zeppenfeld

Simeon Esper

David DQ Lee

Jasmin Delfs

Mario Lerchenberger

Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Sächsische Staatskapelle Dresden

Kügelgenhaus Dresden: Mehr als Märchen

Hans Christian Andersen in Dresden, Maxen und in der Welt der Literatur 5. April 2025 bis 15. März 2026

kuegelgen-dresden.de

Gespräch

Dorothee Harpain

Die Äbtissin Petra Articus und die Regisseurin Jetske Mijnssen sprechen anlässlich von Dialogues des Carmélites über die Rolle von Glauben, Gemeinschaft, Zweifel und Angst.

Frau Articus, Sie haben vor über 50 Jahren Ihr Ordensgelübde abgelegt und sind seit Kurzem Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters St. Marienthal. Was hat Sie dazu bewegt, ins Kloster einzutreten?

Petra Articus — Den Gedanken, ins Kloster zu gehen, hatte ich schon seit meiner Schulzeit. Meine Lehrerin hat uns damals die Liebe zu Jesus und Gott vermittelt und ich habe später Sozialpädagogik studiert und war als Erzieherin tätig. Es war mein Wunsch, etwas von meiner Dankbarkeit gegenüber Gott weiterzugeben und ganz für ihn, für Kinder und für die Jugend da zu sein. 1969 bin ich in die Abtei Seligenthal eingetreten und habe 1971 mein Ordensgelübde abgelegt.

Frau Mijnssen, die weibliche Hauptfigur in Dialogues des Carmélites, Blanche, hat wiederum ihre ganz eigenen Gründe, ins Kloster zu gehen … Jetske Mijnssen — Das Interessante ist, dass Blanche eine erfundene Figur von Gertrud von Le Fort ist. Alle anderen Nonnen in dieser Oper sind historische Personen, die tatsächlich gelebt haben und 1794 singend aufs Schafott gestiegen sind. Blanche ist auf eine Art traumatisiert: Ihre Mutter wurde von einem rasenden Mob verfolgt und starb bei ihrer Geburt. Blanche wurde von ihrem Vater und ihrem Bruder erzogen und passt eigentlich nicht so recht in dieses Leben hinein. Ich habe die erste Szene als Rokoko-Ball inszeniert: Es gibt schöne Lüster, Möbel, Rokoko-Kleider, Figuren, die tanzen. Man hat das Gefühl, dass Blanche eigentlich ein glückliches

Mädchen sein müsste, dem es gut geht und das alles hat. Aber sie hat Angst vor dem Leben, kann sich nicht zu ihrer Rolle, zu ihrem Vater, ihrem Bruder verhalten und ist eigentlich ein verletzter Mensch in Seelennot. Und sie glaubt, dass sie im Kloster Schutz finden kann und diese Angst nicht spüren wird. Doch bei ihrem Aufnahmegespräch mit Madame de Croissy, der Priorin, sagt diese ihr direkt, dass sie auch hier ihrer Angst begegnen muss. Ich glaube, Angst ist das zentrale Thema dieser Oper: Es gibt die private Angst von Blanche, die ihr Leben kaum aushält, die Todesangst von Madame de Croissy, die im Sterben ihren Glauben verliert. Und es gibt die Angst der Nonnen vor dem Grande Terreur, vor dem Tod durch die Guillotine. Ich glaube, zusammen mit der Musik Poulencs wird die Angst auf vielen Ebenen spürbar und das führt dazu, dass diese Oper so wahnsinnig unter die Haut geht.

Gertrud von Le Fort schrieb, sie habe Blanches „zitterndes Dasein“ aus ihrem eigenen Innern geschöpft, um 1931 in der Ahnung kommender Ereignisse die „Todesangst einer ganzen zu Ende gehenden Epoche“ darzustellen. Frau Articus, glauben Sie, dass das Kloster wie für Blanche eine Art Zufluchtsort sein kann?

PA — Man kann nicht vor seinen Ängsten fliehen. Ich erlebe viele Menschen, die bei uns Sicherheit, Heilung oder Trost suchen. Manche erleben Gott, andere sind enttäuscht, dass sich die Gottesbeziehung im Kloster nicht unbedingt spürbar intensiviert. Für mich war eher das Gegenteil der Fall: Ich habe die Novelle Die Letzte am Schafott von Gertrud von Le Fort als junge Frau gelesen und mich weniger mit Blanche als mit der Schwester Constance identifiziert, mit ihrer Lebensfreude. Mein Wahlspruch als Äbtissin lautet: „Die Freude an Gott ist unsere Kraft.“ (Nehemias 8,10) Für mich war die Freude an Gott, die Liebe zu Gott die treibende Kraft, ins Kloster einzutreten. Etwas, das mir an der Novelle und auch an deren Verfilmung – Opfergang einer Nonne – sehr gefallen hat, ist, dass die Schwestern in ihrer Menschlichkeit, mit all ihren Stärken und Schwächen gezeigt werden. Denn das Leben im Kloster ist völlig normal und natürlich, mit allen Höhen und Tiefen des menschlichen Lebens.

Dialogues des Carmélites kurz gefasst Paris, 1789. Blanche de la Force leidet unter Angstzuständen und sucht Zuflucht bei den Karmelitinnen von Compiègne. Doch die Klostermauern bieten keinen Schutz vor den Schrecken der Französischen Revolution. Blanche gelingt es zu fliehen, bevor ihre Ordensschwestern festgenommen und zum Tode verurteilt werden. Doch in der Stunde der Hinrichtung kehrt sie plötzlich zurück … Basierend auf der wahren Geschichte der Karmelitinnen von Compiègne, die am 17. Juli 1794 hingerichtet wurden, schuf Francis Poulenc mit seiner 1957 an der Mailänder Scala uraufgeführten Oper ein eindringliches Werk über Angst, Glauben und Selbstüberwindung.

Auch in der Oper werden die Frauen von Poulenc sehr individuell gezeichnet und wir nehmen Anteil an ihren Sorgen und Nöten. Madame de Croissy beispielsweise, die sich angesichts des Todes von Gott abwendet. Gehört Zweifel zum Glauben dazu?

PA — Als Jugendliche habe ich mich schon gefragt: Warum hat eine so fromme Frau Angst vor dem Sterben? Ich habe einige Mitschwestern beim Sterben begleitet, viele hatten vorher Angst, aber wenn es soweit war, ist die Angst einer Ruhe gewichen. Ich denke, Glauben heißt nicht, dass wir eine hundertprozentige Sicherheit haben.

JM — In den meisten Opern sterben Menschen, aber die Sterbeszene der Madame de Croissy ist einzigartig. Diese Angst, die diese Frau ergreift, diese Schmerzen – sie kann es nicht akzeptieren, dass sie stirbt und sie wendet sich tatsächlich von Gott ab.

Evelyn Herlitzius, die diese Rolle bereits in Zürich verkörperte, wird sie auch hier in Dresden spielen. Sie hat die Fähigkeit, sowohl stimmlich als auch schauspielerisch, die Gefühle dieser Frau so existenziell, so drastisch zu zeigen, dass es einem absolut unter die Haut geht. Das war schon im Probenprozess sehr emotional und ruft viele persönliche Gefühle hervor. Und ich finde es so unglaublich mutig von Francis Poulenc, dass er so eine Szene komponiert hat und uns als Künstler*innen und als Publikum damit konfrontiert. Ich habe das Gefühl, dass wir das durchleben müssen und dass es uns aber auch dabei hilft, uns mit unseren eigenen Ängsten und Schmerzen auseinanderzusetzen. Zumal es zumindest in dieser Szene noch keine Erlösung gibt.

Glauben heißt nicht, dass wir eine hundertprozentige Sicherheit haben.

Ähnlich ergreifend ist die Schlussszene, in der die Nonnen „Salve Regina“ singend aufs Schafott steigen …

JM — Das ist wirklich unfassbar ergreifend – man hört die Guillotine in der Musik: Jedes Mal, wenn das Beil fällt, verschwindet eine Stimme. In meiner Inszenierung gibt es keine Guillotine, sondern ich habe versucht, ein metaphorisches Bild dafür zu finden. Dieser Schluss ist einerseits unglaublich berührend und spendet andererseits so viel Trost und Hoffnung.

PA — Schon in der Novelle und im Film hat mich dieser Moment sehr bewegt – wir sehen die Entwicklung von Blanche, die sehr sensibel ist und die ihre Lebensangst auch im Kloster nicht einfach abschütteln kann. Aber der Glaube der Mitschwestern, die singend in den Tod gehen, bewegt Blanche, ihnen nachzufolgen und ihre Angst zu überwinden. Ich denke nicht, dass sie in diesem Moment bewusst wieder an Gott geglaubt hat, sondern dass sie getragen wurde vom Glauben, von der Hoffnung der anderen.

JM — Das sehe ich genauso! Es ist auch interessant, dass die Nonnen zuvor die Wahl haben – sie könnten auch ihren Glauben verneinen und ein normales bürgerliches Leben führen. Aber sie entscheiden sich dafür, für ihren Glauben und ihre Überzeugung in den Tod zu gehen.

Blanche war zuvor geflüchtet, sie hatte das Kloster verlassen, denn sie hatte soviel Angst und legt wieder ihre bürgerliche Kleidung an. Und dann kommt sie zurück und sieht, wie eine Schwester nach der anderen geht und das gibt ihr den Mut, sich dazuzustellen und als Letzte auch zu gehen. Da wird sie absolut getragen von den Stimmen und von der Anwesenheit der anderen.

PA — Ich glaube, auch die Hoffnung auf ein Leben danach kann einem in einem solchen Moment Kraft geben. In jedem Fall freue ich mich schon darauf, mit meinen Schwestern zur Premiere in die Semperoper zu kommen und zu sehen, wie dieser Schluss in der Oper und in Ihrer Inszenierung gestaltet ist!

Francis Poulenc

Dialogues des Carmélites

Oper in drei Akten

Premiere 31. Januar 2026

Musikalische Leitung

Marie Jacquot Inszenierung

Jetske Mijnssen

Mit u. a.

Michael Kraus

Marjukka Tepponen

Julien Dran

Evelyn Herlitzius

Sinéad Campbell-Wallace

Julie Boulianne

Rosalia Cid

Michal Doron

Nicole Chirka

Simeon Esper

Jürgen Müller

Vladyslav Buialskyi

Martin-Jan Nijhof

Anton Beliaev Yu He

Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Sächsische Staatskapelle Dresden

Eine Produktion des Opernhaus Zürich

„Zarte Linien und schwebende Leichtigkeit“

Francis Poulencs Dialogues des Carmélites ist für mich eine der ergreifendsten Opern des 20. Jahrhunderts. Ein Werk, in dem Drama, Spiritualität und Musik auf eine Weise verschmelzen, die das Herz und die Seele unmittelbar erreicht. Auch wir als Interpret*innen sind zutiefst bewegt von der emotionalen Kraft von Text und Musik. Francis Poulenc durchlebte während der Arbeit an den Dialogues des Carmélites eine Phase tiefer Depression und Angst, vor allem

wegen seiner starken Identifikation mit Blanche de la Force, dieser zerbrechlichen Heldin, die wie ein Spiegel seiner eigenen Todesangst wirkt. Er überwand diese Krise und vollendete die Oper 1956, ein Werk, das in seiner Schlichtheit und Eindringlichkeit die großen Fragen nach Tod, Glauben und existenzieller Angst zu einer erschütternden musikalischen Erfahrung verdichtet. Drei Szenen berühren mich dabei besonders:

Zuerst das Gespräch zwischen Blanche und Sœur Constance: Hier begegnen sich Angst und Unschuld. Constance spricht vom Tod, als sei er ein freundlicher Weggefährte, hell, leicht, fast kindlich. Poulencs Musik spiegelt das mit durchsichtigen Harmonien, zarten Linien und einer schwebenden Leichtigkeit. Eine musikalische Insel. Für mich ist das wie ein leuchtender Vorgriff auf das Ende, ein zartes Versprechen von Trost, das den ganzen Abend begleitet.

Hören Sie bei spotify rein –„Encore ces maudites fèves!“

Der Moment, wenn Madame Lidoine die Gemeinschaft übernimmt. Nach dem dunklen, erschütternden Sterben der alten Priorin bringt sie Ruhe, Ordnung und Glauben zurück. Poulenc schenkt ihr eine Musik von schlichter Reinheit: fast liturgisch, lichtdurchflutet, getragen von einer edlen Gesangslinie. Es ist, als würde er uns inmitten der Angst für einen Augenblick atmen lassen. Ein Augenblick des Friedens, der unendlich kostbar wirkt.

Hören Sie bei spotify rein –„Mes chères filles“

Das Finale: Die Karmelitinnen gehen „Salve Regina“ singend zum Schafott. Mit jedem Schlag der Guillotine verstummt eine Stimme, bis zuletzt Blanche den Mut findet, ihre Angst zu überwinden. Poulenc komponiert das mit größter Schlichtheit, fast ohne orchestralen Schmuck, und gerade dadurch von überwältigender Kraft. So entsteht am Schluss eine Stille im Zuschauerraum, die fast heiliger ist als jeder Applaus.

Hören Sie bei spotify rein –„Salve Regina“

Text Katrin Rönnebeck

Eine Galionsfigur mit Weitblick

Am Sockel des monumentalen Klangkörpers winden sich Delfine, die mit Dionysos, dem Gott des Rausches und der Ekstase, assoziierbar sind. Ordnung und Rausch –diese zwei scheinbar widersprüchlichen Pole künstlerischer Schöpfung –begegnen sich hier in vollendeter Harmonie und eröffnen ein interessantes Spannungsfeld: Denn nur da, wo Maß und Rausch, Struktur und Emotion, Licht und Dunkelheit in Dialog treten, kann wahre Kunst entstehen. Damit versinnbildlicht die Lyra ein Ideal, das sich unter ihr auf der Opernbühne ereignen soll. Diese „Spitzenposition“ bekleidet sie nunmehr seit fast 150 Jahren. Nachdem das von Gottfried Semper errichtete erste Hoftheater im Jahr 1869 abgebrannt war, wurden Sempers Söhne Manfred und Emanuel mit der Bauleitung des zweiten Hoftheaters nach Plänen ihres Vaters beauftragt. Emanuel Semper, das sechste Kind Gottfried Sempers und seiner Frau Bertha, war insbesondere für die Gestaltung der Baudekoration zuständig und beschäftigte sich ab 1874 mit dem Modell der Lyra. Das monumentale Zupfinstrument wurde bereits ein Jahr später in Eisen gegossen. Die Lyra hat eine Abmessung von 2,8 m Höhe, 2 m Breite und ein stattliches Gesamtgewicht von 1,9 Tonnen. Am 2. Februar 1878 wurde sie zusammen mit einer zweiten identischen Lyra, die man am hinteren Dachgiebel des Bühnenhauses befestigte, zur feierlichen Eröffnung des zweiten Königlichen Hoftheaters eingeweiht. Sie sollte den Dresdner Weitblick allerdings nur für die folgenden 67 Jahre behalten. Die Bombenangriffe im Februar 1945 zerstörten große Teile des Operngebäudes. Glücklicherweise blieben damals u.a. die Fassade und der vordere Giebel samt der Lyra erhalten. Außerdem konnten von der zweiten Lyra einzelne Fragmente in den Trümmern der Ruine geborgen und später restauriert werden. So wurde es möglich, dass beide Lyren seit der Wiedereröffnung 1985 bis heute wieder zwischen Himmelshöhen und Bühnengeschehen thronen –lediglich unterbrochen durch kosmetische Frischekuren in den Jahren 1998 und 2021. Wenn Sie das nächste Mal das Opernhaus nach einem Kunsterlebnis verlassen, dann halten Sie doch kurz einmal inne und blicken hinauf zu diesen Ikonen der Künste, die viel Vergangenes gesehen, Gegenwärtiges begleitet und vielleicht sogar schon einen Blick in die Zukunft gerichtet haben. So ist es kein Zufall, dass die Lyra das Cover unseres Spielzeitmagazins 2025/26 schmückt.

Hoch über der Semperoper, auf der Giebelspitze des Bühnenhauses, thront eine Ikone von stiller Anmut und bemerkenswerter Symbolkraft: Die Lyra, die seit jeher für Musik, Poesie und göttliche Inspiration steht.

Gekrönt wird das antike Saiteninstrument von einem strahlenumkränzten Haupt mit schulterlangem Haar –einem göttlichen Antlitz, welches Apollon, den Gott der Musik und des Lichts, assoziieren lässt.

Text Hagen Kunze

Ein Konzert kann wie ein Schlag treffen. Nicht im übertragenen Sinn. Vielmehr konkret: als jäher Impuls, der die Stille zerreißt, den Puls beschleunigt, den/die Zuhörer*innen aus der Passivität reißt. So beginnt subito con forza, ein Werk aus der Feder der Capell-Compositrice Unsuk Chin. Das Stück von kaum fünf Minuten Dauer, mit dem Daniele Gatti das 4. Sinfoniekonzert eröffnet, gleicht einer Sprengladung. Der Titel („plötzlich, mit Kraft“) ist mehr als eine Anweisung. Er ist eine Haltung. Klänge schießen hervor, wechseln abrupt die Richtung, lodern auf und brechen ab. Man hört Funken und Splitter einer sinfonischen Welt, die aus Beethoven gespeist ist, aber in die Gegenwart katapultiert wird. Chin, Schülerin von György Ligeti, schrieb subito con forza 2020 als Hommage an den Jubilar Beethoven. Aber es ist keine Verbeugung in Ehrfurcht. Stattdessen inszeniert die Südkoreanerin eine funkelnde Attacke: Der Klassiker wird zur lebendigen Energiequelle, frei vom Denkmalhaften.

Nach diesem Aufblitzen öffnet sich der Raum zur gewaltigen Klanglandschaft. In Gustav Mahlers 6. Sinfonie dehnt sich der Schlag zum Schicksal. Seine Wirkung währt nicht Sekunden, sondern entfaltet sich über 85 Minuten. Von der ersten Taktgruppe an (ein stampfender Marsch mit dem Schicksalsthema, das eisern gegen jede Hoffnung anläuft) liegt eine Grundspannung über der Musik. Die Sechste kennt kein Zurück, kein „trotzdem“ wie die Fünfte. Sie treibt in die Katastrophe. Hier wagt erstmals ein Komponist den Bruch mit der Tradition, eine Sinfonie im Jubel oder verklärend in stiller Schönheit zu beenden – Mahler verweigert beides. Im Finale seiner Sechsten, wenn die berüchtigten Hammerschläge fallen, bricht die Welt zusammen. Der Klang ist mehr als Musik. Er ist ein Ereignis körperlicher Präsenz. Jeder Schlag vibriert bis in den Magenraum, zwingt das Publikum, den Moment nicht nur zu hören, sondern auch zu spüren.

Beide Werke, das winzige und das monumentale, sind enger verwandt, als es auf den ersten Blick scheint. Chins Stück ist eine Lupe auf den Moment: Was Mahler als gewaltigen Bogen formt, staucht sie auf Sekunden und knisternde Energie. Beide setzen auf die Kraft des Einbruchs. Wo Chin das Blitzlicht entfesselt, entfaltet Mahler den Gewitterhimmel in voller Größe. Es sind zwei Extreme derselben Erfahrung: der Schlag, der erschüttert, und der Schlag, der vernichtet.

Auch Beethoven, der unsichtbare Dritte im Konzert, verbindet beide. Chin verweist explizit auf ihn, Mahler ringt zeitlebens mit seinem Schatten. In der Sechsten wollte er eine Sinfonie schaffen, die in ihrer Wucht an den Klassiker anschließt und zugleich den Abgrund der Moderne öffnet. Darum hört man in beiden Werken Beethoven stets mit: als Anstoß, Maßstab und Widerpart. Daniele Gatti, der mit diesem Programm den Mahler-Zyklus der Sächsischen Staatskapelle fortsetzt, setzt hier einen Kontrapunkt, der ebenso Spiegel ist: Das Blitzlicht der Gegenwart und das Gewitter der Jahrhundertwende treffen subito con forza aufeinander.

4. Sinfoniekonzert

Dirigent

Daniele Gatti

Unsuk Chin subito con forza

Gustav Mahler

Sinfonie Nr. 6 a-Moll

14. Dezember 2025, 11 Uhr & 15., 16. Dezember 2025, 19 Uhr

Sächsische Staatskapelle Dresden

Benjamin Appl

„Für mich gehörte in meiner Kindheit Dinner for One untrennbar zu einem gelungenen Silvesterabend. Einmal jedoch nahm ich die Sendung auf Video auf und sah sie in solcher Endlosschleife, dass ich mich für die kommenden Jahrzehnte daran sattgesehen hatte. Heute gestaltet sich der Jahreswechsel durch meine Konzerttätigkeit stets anders, jedes Mal an einem anderen Ort. Entscheidend ist für mich dabei nicht der Rahmen, sondern die Menschen, mit denen ich diesen Abend teilen darf: jene, die mir nahestehen. Ebenso wichtig ist mir innezuhalten, das vergangene Jahr dankbar zu betrachten und – im besten Fall – voller Vertrauen und Zuversicht in das neue zu gehen.”

Andrés Orozco-Estrada

„Wenn ich an Silvester denke, sehe ich sofort die bunten, lauten Nächte meiner Kindheit in Kolumbien vor mir –ein Fest voller Freude und Musik. Oft verbringe ich den Jahreswechsel aber auf der Bühne: Musik teilen, Energie spüren, den Übergang feiern.“

5Silvesterkonzert der Staatskapelle Dresden

Dirigent

Andrés Orozco-Estrada

Mit Gautier Capuçon Pretty Yende Benjamin Appl

Mit Werken von Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Joseph Haydn, Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Leonard Bernstein, Frederick Loewe, Nacio Herb Brown, Stephen Sondheim, Arturo Márquez

31. Dezember 2025 & 1. Januar 2026

Sendetermin

31. Dezember 2025, 17.30 Uhr ZDF

Gautier Capuçon

„Für Silvester wünsche ich mir nichts weiter, als mit meiner Familie und den Menschen, die mir am Herzen liegen, zusammen zu sein – und gemeinsam mit Freude, Lächeln und Liebe den Jahreswechsel zu begehen.“

Gespräch Misha Aster

Zwei Glaubensbekenntnisse in Klang: Daniele Gatti verbindet Strawinskys Messe mit Bruckners Neunter Sinfonie.

Maestro Gatti, Strawinskys Messe gehört nicht zu seinen am häufigsten aufgeführten Werken. Was hat Sie dazu bewogen, sie bei diesem Gedenkkonzert zu dirigieren?

Daniele Gatti — Es stimmt, die Messe wird oft übersehen, vielleicht weil sie außerhalb des Strawinsky liegt, den die meisten Menschen kennen – weder der Primitivismus von Le Sacre du Printemps noch der Neoklassizismus von Pulcinella. Für mich ist es jedoch eines seiner tiefsinnigsten Werke. Was mich daran fasziniert, ist seine absolute Aufrichtigkeit. Strawinsky komponierte die Messe nicht als Auftragswerk oder Vorzeigestück, sondern als Ausdruck seines tiefen Glaubens. Es ist ein bescheidenes, ein strenges Werk, das dennoch eine außergewöhnliche spirituelle Kraft besitzt.

Strawinskys Messe ist ein bemerkenswertes Beispiel für eine reduzierte Orchestrierung. Was denken Sie über diese einzigartige Klangwelt?

Strawinskys Messe ist ein Meisterwerk der Zurückhaltung. Er vermeidet bewusst die Opulenz, die wir mit sakralen Chorwerken verbinden. Es gibt keine Streicher, keine romantischen Klangfarben. Stattdessen komponiert er für doppeltes Bläserquintett und Chor und schafft so einen trockenen, transparenten und ritualistischen Klang.

Strawinsky komponierte dieses Werk, nachdem er zum russisch-orthodoxen Glauben zurückgekehrt war, aber er vertonte den lateinischen Text der katholischen Messe. Wie beeinflusst das Ihre Interpretation?

Strawinskys Spiritualität ist nicht dogmatisch. In der Messe sucht er nach einer universellen Sprache der Hingabe – und findet sie durch Ordnung und Klarheit. Die Strenge der Orchestrierung – das Timbre der Blasinstrumente, insbesondere die Kombination aus Oboen, Fagotten und Trompeten, die an frühe Polyfonie erinnert, fast wie eine Pfeifenorgel – die Zurückhaltung der Chorpartitur – all dies spiegelt seine Überzeugung wider, dass sakrale Musik dem Gebet dienen muss, nicht den Emotionen. Das Ergebnis ist etwas fast Mittelalterliches. Strawinsky war ein Meister der Ordnung; in der Messe wird diese Ordnung zu einer spirituellen Architektur.

„Spirituelle Architektur“ ist auch ein Ausdruck, der zur Beschreibung von Bruckners sinfonischem Werk geeignet wäre. Wie drückt sich

seine Gläubigkeit in Form musikalischer Architektur aus?

Bruckners sinfonische Welt ist wie eine Kathedrale aufgebaut – immens, aber präzise strukturiert. Jede Phrase, jede Modulation ist ein Stein in diesem Bauwerk. Die Herausforderung besteht darin, das Gefühl der Architektur zu bewahren und gleichzeitig der Musik Raum zum Atmen zu geben. Man kann Bruckner kein Drama aufzwingen, es muss organisch wachsen, von innen heraus.

Die Musik scheint sich in etwas aufzulösen, das außerhalb unserer Reichweite liegt.

Viele Dirigenten sprechen über die spirituelle Dimension von Bruckners Musik. Wie interpretieren Sie diesen Aspekt?

Bruckners Glaube war absolut – nicht intellektuell, sondern gelebt. Er betete vor den Proben; er sah Musik als einen Gottesdienst. Diese Hingabe ist hörbar. Selbst wenn die Musik turbulent ist, ist sie niemals tragisch im romantischen Sinne; sie strebt immer nach dem Heiligen. Als Dirigent muss man sein Ego aufgeben. Bruckner verlangt Demut. Das Orchester und ich werden Teil von etwas, das größer ist als wir selbst – ein Gefäß für diesen Glauben.

Bruckners Neunte Sinfonie wird oft als sein „Abschied vom Leben“ beschrieben. Was bedeutet dieses Werk für Sie persönlich?

Es ist eines der bewegendsten Vermächtnisse der Musik. Bruckner war ein alter Mann, als er mit der Neunten begann –kränkelnd, tiefreligiös und sich bewusst, dass er das Werk möglicherweise nicht vollenden würde. Er widmete die Sinfonie „dem geliebten Gott“, und das spürt man in jedem Takt. Es gibt keine Sentimentalität, kein Selbstmitleid – nur eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Ende des Lebens und mit der Ewigkeit. Für mich ist es kein Stück über den Tod, sondern über Akzeptanz und Transzendenz.

Die Sinfonie ist bekanntlich unvollendet – nur die ersten drei Sätze wurden fertiggestellt. Wie gehen Sie mit dieser Unvollständigkeit um? Ich betrachte die drei vollendeten Sätze als eine perfekte, in sich geschlossene Struktur. Natürlich hatte Bruckner einen vierten Satz geplant, und es gibt Skizzen dafür, aber er hat es nicht geschafft, ihn zu vollenden. Was übrig bleibt, ist im Geiste vollständig. Insbesondere das Adagio fühlt sich wie ein Abschluss an –ein letztes Gebet oder vielleicht ein Eintritt in die Stille. Wenn ich es dirigiere, spüre ich nie das Fehlen eines Finales. Die Musik scheint sich in etwas aufzulösen, das außerhalb unserer Reichweite liegt.

Beide Komponisten enden in Stille – Strawinsky durch Kürze, Bruckner durch Unvollständigkeit. Was hoffen Sie, dass das Publikum durch die Kombination dieser gewaltigen Bruckner-Sinfonie mit der sparsamen Strawinsky-Messe, die ihr vorausgeht, erleben wird?

Strawinskys Stille ist die eines Rituals –nach dem letzten Agnus Dei gibt es nichts mehr zu sagen. Bruckners Stille ist die der Transzendenz – das Adagio verschwindet in der Ewigkeit. In beiden Fällen schwebt der Zuhörer zwischen Erde und Himmel. Für mich ist das die Verbindung zwischen den beiden Stücken: Am Ende herrscht Stille – und in dieser Stille vielleicht auch der Frieden.

6. Sinfoniekonzert

Zum Gedenken an die Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945

Dirigent

Daniele Gatti

Igor Strawinsky – Mass

Anton Bruckner – Sinfonie Nr. 9 d-Moll

Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Sächsische Staatskapelle Dresden

13. & 14. Februar 2026

Interview

Julia Gläßer

Die Giuseppe-Sinopoli-Akademie der Sächsischen Staatskapelle Dresden bietet jungen Musikerinnen und Musikern eine einmalige Chance: Während einer zweijährigen Praxisausbildung werden sie aktiver Teil eines der ältesten und traditionsreichsten Orchester der Welt. Akademistinnen und Akademisten teilen sich Pulte mit Spitzenmusiker*innen, lernen den unverwechselbaren Klang der Staatskapelle kennen und vertiefen die spezielle Spielweise – und das unter der Leitung namhafter Dirigentinnen und Dirigenten. Neben dem wöchentlichen Unterricht bei einem persönlichen Mentor gibt es zahlreiche Zusatzangebote: Probespieltraining, Mentalcoaching oder Atemtherapie helfen den jungen Musiker*innen, ihre Fähigkeiten umfassend zu entwickeln.

Was verbinden Sie mit der Giuseppe-Sinopoli-Akademie?

Charlotte Thiele – Die Akademie ist für mich schnell zu einer Art Zuhause geworden. Vielleicht liegt das auch an meinem persönlichen Bezug zur Semperoper: Einen großen Teil meiner Kindheit habe ich hier im Kinderchor verbracht und meine Leidenschaft für die Oper entdeckt. Besonders schön ist es, mit meinem Bruder Friedrich im Orchester zu spielen – das fühlt sich nach Heimat an. Aber auch ohne diese Verbindung hätte ich hier Menschen getroffen, die inspirieren und einen mitnehmen. Was uns alle verbindet, ist die Liebe zur Musik, zur Oper. Selbst wenn es mal Reibungen gibt, ist es die Musik, die uns wieder zusammenführt – wie ein gemeinsamer Atem, der uns im Zweifelsfall an denselben Ursprung erinnert.

Was ist das Wichtigste, das Sie aus zwei Jahren als Konzertmeisterakademistin mitnehmen?

Ich habe gelernt, mit offenen Ohren und Empathie auf Menschen und Situationen zuzugehen und die eigenen Befindlichkeiten manchmal hintenanzustellen. Dass man führen kann, ohne laut zu sein. Und dass Haltung nicht damit beginnt, wie man auftritt, sondern wie man zuhört. Egal, wie die Umstände sind: Das Beste draus zu machen und möglichst viele Menschen auf dem Weg positiv mitzunehmen – das ist vielleicht die wichtigste Lektion.

Was war das Schönste?

Als Geigerin träumt man immer davon, die großen Konzertmeister-Soli spielen zu dürfen. Für mich war es ein Geschenk, gleich zu Beginn meiner Akademiezeit und dann auch zum Abschluss mehrmals die Soli in Tschaikowskys Schwanensee zu spielen. Diese Soli haben mich begleitet wie ein innerer Monolog. Mit der Zeit wurden sie zu einer Stimme, die immer mehr zu mir gehörte. Dabei konnte ich zeigen, was ich gelernt habe, und entdecken, wie sehr mentale Vorbereitung das Spiel prägt. Es war ein spannendes Langzeitprojekt für mich.

Interview

Julia Bührle

In der Spielzeit 2025/26 bereichern drei Tänzer*innen das Semperoper Ballett als neue Erste Solist*innen. James Kirby Rogers, Hyo-Jung Kang und Jun Xia erzählen von ersten Eindrücken, besonderen Rollen – und warum Tanzen für sie immer bedeutet, das Publikum zu berühren.

Du bist letzte Spielzeit von den USA nach Dresden gekommen. Was waren Deine ersten Eindrücke?

James Kirby Rogers — Schon beim Vortanzen hat mich die Semperoper mit ihrer Fassade begeistert. Später hat mir Kinsun Chan das Haus gezeigt und etwas von seiner Geschichte erzählt – das fand ich faszinierend. Die USA sind ja ein junges Land, dort gibt es nicht dasselbe kulturelle Erbe wie hier. In Deutschland spürt man Geschichte auf Schritt und Tritt – dieser Kontrast inspiriert mich.

In Deiner ersten Spielzeit hier hast Du sehr viel getanzt: Der Nussknacker, Nijinsky, Wonderful World, Schwanensee, Noetic, November … Was waren Deine Höhepunkte?

JKR — Besonders schön war es, neue Kolleg*innen kennenzulernen und mit spannenden Choreograf*innen wie Kinsun Chan, Martin Zimmermann oder den van Opstals zu arbeiten. Ein Highlight war die Hauptrolle in Nijinsky. Und dann natürlich die Ernennung zum Ersten Solisten: Ich hatte damit gar nicht gerechnet. Nach einer Vorstellung stand plötzlich die Direktion mit Blumen in der Kulisse – da ahnte ich, dass sie für mich sein könnten. Vor dem Publikum befördert zu werden, war ein unvergesslicher Moment.

Lass uns über Vaslaw Nijinsky sprechen. Wie hast Du Dich auf diese Rolle vorbereitet?

JKR — Ich habe seine Tagebücher und eine Biografie gelesen. Mein Schauspielcoach empfahl mir außerdem The Divided Self von R.D. Laing, in dem er erklärt, wie Schizophrenie auch als gesunde Reaktion auf eine „verrückte“ Welt verstanden werden kann. Das hat mir geholfen, Nijinskys Handlungen als logisch zu begreifen, statt nur Halluzinationen darzustellen. Diese Texte haben mir auch ermöglicht, John [Neumeiers] Sichtweise auf Nijinsky besser zu verstehen.

Gerade probst Du Akram Khans Vertical Road. Worum geht es darin?

JKR — Akram verbindet darin klassischen indischen mit europäischem Tanz. Er zeigt, wie sich die beiden Stile ergänzen, und lädt das Publikum ein, die eigene Realität zu hinterfragen. Ein Thema ist das Unsichtbare – die Kräfte, die unser Leben bestimmen, die wir aber nicht direkt wahrnehmen können.

Was hat Dich an die Semperoper geführt?

Hyo-Jung Kang — Ich habe Kinsun Chan einmal in Korea getroffen und bin später nach Dresden gekommen, um die Company kennenzulernen. Als er mir dann mit so viel Begeisterung von seinen Ideen erzählt hat – vor allem davon, wie er Klassik und Zeitgenössisches verbinden will – wusste ich: Hier möchte ich hin. Ein weiterer Grund war das Publikum. Ich habe eine Vorstellung der Classics besucht und die Energie im Saal gespürt.

Du hast ein sehr vielseitiges Repertoire getanzt. Was für besondere Momente gab es in Deiner Karriere?

HJK — Ein besonderer Moment war mein erstes Dornröschen. Ich war im Corps de Ballet in Stuttgart und hatte noch keine große Rolle getanzt. Zu meinem Erstaunen wurde ich als Aurora besetzt, aber in Klammern, als Reservebesetzung. Da sich eine Tänzerin, die eigentlich tanzen sollte, sechs Tage vor der Premiere verletzt hat, bekam ich plötzlich überraschend eine Vorstellung.

Und jetzt tanzt Du in Dresden wieder Dornröschen, in einer anderen Fassung.

HJK — Ja, ich habe das Stück oft getanzt, und es hat eine spezielle Bedeutung für mich. Was mir an der Inszenierung von Aaron S. Watkin besonders gefällt, ist der neue Pas de deux, nachdem der Prinz Aurora aufgeweckt hat. Es ist eine Szene, die ich sehr schön finde. In anderen klassischen Fassungen küsst der Prinz Aurora, und in der nächsten Szene sind sie verheiratet. Dieser Pas de deux baut gewissermaßen eine Brücke und zeigt den Moment, in dem sie sich verlieben.

Worauf freust Du Dich in dieser Spielzeit besonders?

HJK — Ich bin sehr glücklich, dass John Crankos Onegin nach Dresden kommt. Onegin ist eines meiner Lieblingsballette. Das Tolle an Crankos Stücken ist, dass man einfach nur der Choreografie folgen muss; sie erzählt die Geschichte auf eine Weise, die das Publikum versteht und berührt.

Warum bist Du von Finnland nach Dresden gekommen?

Jun Xia — Deutschland wollte ich schon lange erleben – hier haben Kunst und Musik einen besonderen Stellenwert. Von der Semperoper und ihrem Orchester hatte ich schon als Jugendlicher gehört. Als ich Anfang des Jahres zum Vortanzen kam, war ich überwältigt von der Schönheit des Hauses. Kinsun bot mir einen Vertrag an, und ich habe sofort zugesagt.

Du probst gerade den Gemahl der Zuckerfee im Nussknacker. Warum ist dieses Ballett so beliebt?

JX — Es ist eine Weihnachtstradition. Jeder kennt die Geschichte und Tschaikowskys Musik. Das Stück verbreitet Freude, es ist für die ganze Familie. Kinder wachsen damit auf – später bringen sie ihre eigenen Kinder mit und geben die Tradition weiter.

Wie ist es, das Stück immer wieder zu tanzen?

JX — Ich mag die Rolle sehr, denn sie ist nie ganz gleich – die Beziehung zu meiner Partnerin oder den anderen Tänzer*innen verändert sich jedes Mal. Es ist ein bisschen wie bei einem Instrument: Man spielt dieselbe Musik, aber der Klang ist immer anders. Auch wenn ich einen Prinzen tanze, kann er heute so und morgen anders sein. Wichtig ist mir, dass das Publikum berührt wird und spürt, dass wir Menschen mit einem Herzen sind.

Worauf freust Du Dich in dieser Spielzeit besonders?

JX — Auf Onegin und Nijinsky. Cranko und Neumeier gehören zu meinen Lieblingschoreografen – ihre Ballette sind voller Emotion und spiegeln das echte Leben. Je mehr man erlebt hat, desto besser kann man diese Rollen tanzen. Lensky, Onegin oder auch Nijinsky zu verkörpern, wäre für mich eine große Ehre.

Das vollständige Interview lesen Sie hier:

Stell dir vor, wie wir im Jetzt vereint sind

Wings and Feathers ist ein zweiteiliger Ballettabend, der Choreografien von Stephanie Lake und Akram Khan präsentiert. Stephanie Lake, ab der Spielzeit 2025/26 als Artist in Residence in Dresden tätig, feierte mit ihrer groß angelegten Choreografie Colossus für etwa 50 Tänzer*innen einen internationalen Erfolg.

Diese Choreografie hat sie gemeinsam mit dem Ensemble und Studierenden der Palucca Hochschule rekreiert.

Akram Khan hingegen bereichert den Abend mit Vertical Road, das von einer Taxifahrt in Sydney inspiriert ist. Er thematisiert Spiritualität und die Überwindung der Grenzen der irdischen Existenz und lädt das Publikum zur Reflexion über das Ungreifbare und Unsichtbare ein.

Stell

vor,

Am Nikolaustag 2025 wird die Semperoper zur Bühne für ein besonderes Erlebnis:

Rund 1.200 Kinder erleben Tschaikowskys Der Nussknacker – viele von ihnen zum ersten Mal. Ermöglicht wird dieser Nachmittag durch Spenden. Die Sächsische Semperoper Stiftung übernimmt die Differenz zum regulären Ticketpreis und verwandelt jede Spende in ein kleines Weihnachtswunder. „Wenn sich der Vorhang hebt und Kinder zum ersten Mal die Magie des Balletts erleben, spürt man, wie tief Kunst berühren kann“, sagt Gerhard Müller, Vorstandsvorsitzender der Stiftung.

Kreativität erleben: Stephanie Lake und Kolossus Kids

Die Australierin Stephanie Lake zählt zu den prägendsten Choreografinnen des zeitgenössischen Tanzes. Mit Beginn der Saison 2025/26 ist sie Artist in Residence des Semperoper Ballett. Parallel zur Neuerarbeitung ihres Werks Colossus mit der Ballettcompany für den neuen Ballettabend Wings and Feathers entstand auf Semper Zwei Kolossus Kids. Schülerinnen und Schüler der Palucca Hochschule für Tanz Dresden, des Heinrich-Schütz-Konservatoriums und des Puck e.V. erarbeiteten mit dem Team von Stephanie Lake eine eigene Variante des Stücks. Die Unterstützung der Stiftung ermöglicht die Begegnung eines internationalen Kreativteams mit Dresdner Kindern und Jugendlichen, die auf diese Weise die integrative Arbeitsweise von Stephanie Lake erleben.

Stell dir vor, Kultur kommt direkt zu dir Direkt zu den Kindern kommt Tanz mal!. Bei dem tanzpädagogischen Kooperationsprojekt der Palucca Hochschule für Tanz und der Semperoper, gemeinsam unterstützt von der Stiftung Kinderförderung von Playmobil und der Sächsischen Semperoper Stiftung kommen Tanzpädagog*innen in die Bildungseinrichtung und entdecken mit den Kindern, was Rhythmus, Ausdruck und Bewegung bewirken können.

Diese Initiativen zeigen, was das Ziel der Sächsischen Semperoper Stiftung ist: Kunst dorthin zu bringen, wo Menschen leben und Begegnungen zu schaffen, die über soziale und kulturelle Grenzen hinausreichen.

Schenken Sie einem Kind den Besuch des Balletts Der Nussknacker – mit Ihrer Spende von € 25 schaffen Sie eine leuchtende Erinnerung, die über den Tag hinaus wirkt.

Spendenkonto

Sächsische Semperoper Stiftung

IBAN DE23 8505 0300 0221 2285 60 Ostsächsische Sparkasse Dresden Verwendungszweck Nussknacker für Kinder www.saechsische-semperoper-stiftung.de/spenden Ermöglicht wird dieser Nachmittag auf Initiative der Sächsischen Semperoper Stiftung, gemeinsam mit der Semperoper Dresden und der KulturLoge Dresden e. V.

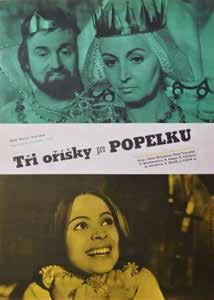

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (1973)

Regie Václav Vorlíček

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist ein zeitloser Weihnachtsklassiker, der in der Vorweihnachtszeit für festliche Stimmung sorgt und die Herzen der Zuschauer erwärmt. Der Film erzählt die bezaubernde Geschichte von Aschenbrödel, gespielt von Libuše Šafránková, und ihrem romantischen Abenteuer mit dem Prinzen, dargestellt von Pavel Trávníček. Ein Höhepunkt des Films ist der prachtvolle Ball, auf dem Aschenbrödel ihren Prinzen kennenlernt.

Gerade für Singles, die auf der Suche nach Liebe sind, könnte ein solcher Ball – wie der berühmte Opernball – eine ähnliche, magische Möglichkeit bieten, Tanz- und Traumpartner*innen zu finden.

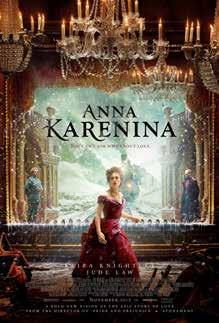

Anna Karenina (2012)

Regie Joe Wright

Der Film mit Keira Knightley erzählt die tragische Liebesgeschichte einer verheirateten Frau, die sich in einen jungen Offizier verliebt, nach dem Roman von Tolstoi. Besonders herausragend ist die Ballszene: Choreograf Sidi Larbi Cherkaoui entwickelte dafür eine Variation des Walzers, die verbotene Sinnlichkeit und gesellschaftliche Sprengkraft spürbar macht.

Ein Muss für Ballett- und Theaterfans: Cherkaouis Erfolgsstück Noetic, das diese Spielzeit erneut als Teil des Ballettabends Vice Versa zu sehen sein wird.

SemperOpernball 2026

Sächsische Staatskapelle Dresden Dirigent Jonathan Darlington

Sächsischer Staatsopernchor Semperoper Ballett

Künstler*innen

Jonathan Tetelman, Anastasia Kobekina, Dick Brave u. a.

Tickets semperopernball.de

Poor Things (2023)

Regie Yorgos Lanthimos

Poor Things mit Emma Stone erzählt die Geschichte einer wiederbelebten Frau in einer surrealen Welt voller Abenteuer. Die Tanzszene von Constanza Macras ist im Film zwar eher klein gehalten, gewinnt aber im Kontext unserer Betrachtung von Tanz im Film an Relevanz. Wochenlange Proben, tägliches Training und ein 12-stündiger Drehtag mit über 60 Wiederholungen stecken hinter dem knapp zweiminütigen Ergebnis.

Für Fans von visuell starken, originellen Filmen – hier trifft schwarzer Humor auf kraftvolles, modernes Kino.