Geschichte und Theorie der Kunst

Herausgegeben von Claudia Blümle, Markus Klammer und Ralph Ubl

Band 2

Aurea Klarskov Leben und Determinismus Lebensphilosophie und Wissenschaftstheorie bei Marcel Duchamp

Die Druckvorstufe dieser Publikation wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.

Open Access: Wo nicht anders festgehalten, ist diese Publikation lizenziert unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Jede kommerzielle Verwertung durch andere bedarf der vorherigen Einwilligung des Verlages.

Der Verlag behält sich das Text- und Data-Mining nach § 44b UrhG vor. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Aurea Klarskov, veröffentlicht durch Schwabe Verlag Basel, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel, Schweiz

Korrektorat: Anja Borkam, Langenhagen Gestaltungskonzept: icona basel gmbh, Basel Cover: Schwabe Verlag Berlin

Satz: Daniela Weiland, Textformart, Göttingen

Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza Printed in Germany

Herstellerinformation: Schwabe Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Printausgabe 978-3-7965-5292-2

ISBN eBook (PDF) 978-3-7965-5293-9

DOI 10.24894/978-3-7965-5293-9

Das eBook ist seitenidentisch mit der gedruckten Ausgabe und erlaubt Volltextsuche. Zudem sind Inhaltsverzeichnis und Überschriften verlinkt. rights@schwabe.ch www.schwabe.ch

Zwei

Das «Grosse Glas», betrachtet durch die «Grüne Schachtel»

EINLEITUNG

Dieses Buch widmet sich zwei Fragestellungen, die jeweils epistemisch und ästhetisch untersucht werden. Die erste ist eine künstlerische Untersuchung des Verhältnisses zwischen Körper und Bewusstsein. Die zweite behandelt Determinismus, zunächst verstanden als wissenschaftstheoretische Annahme, die ausgeweitet wird zur ästhetischen Analysekategorie. Determinismus wird dabei jeweils in Bezug zu dem anschaulich, was sich einem deterministischen Zugriff auf die Welt entzieht. In diesem Buch ist das der Zufall, das Zyklische der biologischen Welt, die Frage nach dem freien Willen und, als weitläufigste Gegenüberstellung, das Leben. Das damit gemeinte Leben ist wiederum doppelt bestimmt als einerseits das natürliche Leben in seiner Vollständigkeit, die gesamte Geschichte der Evolution, und andererseits als das Leben eines Individuums, in diesem spezifischen Fall das Leben und die Arbeit des Künstlers Marcel Duchamp.

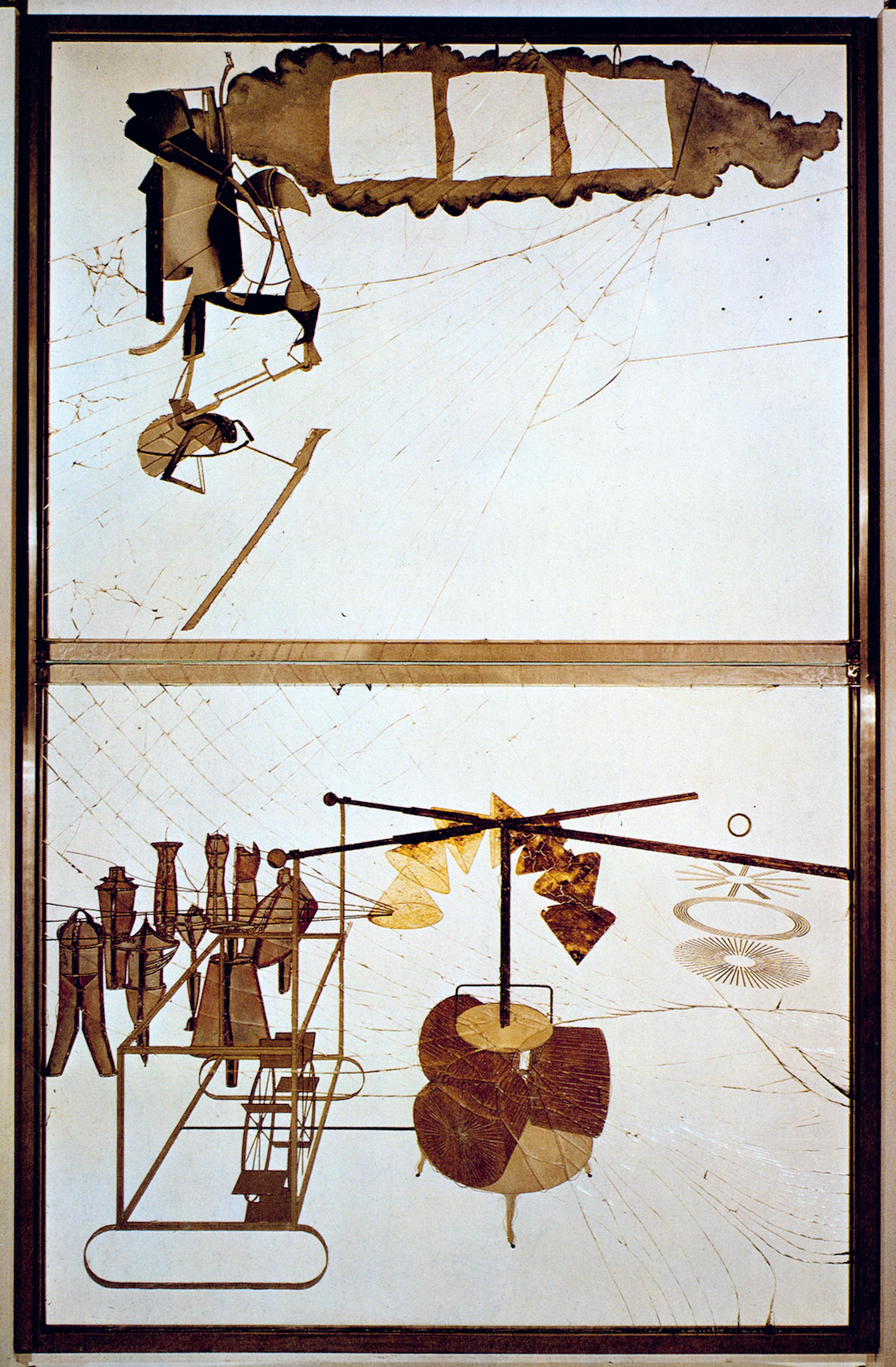

Die zweigeteilte Struktur, die sich im Titel «Leben und Determinismus» ankündigt, ist im untersuchten Material formal und inhaltlich angelegt und gefordert, denn es handelt sich um das Kunstwerk La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même oder das Grosse Glas (1915–1923) (Abb. 1) von Marcel Duchamp. Diese grossformatige Arbeit ist durch eine trennende Linie, die im narrativen Zusammenhang des Glases unterschiedliche Funktionen einnimmt, in zwei Hälften geteilt. Sie ist der Grund und der Antrieb für die dichotomische Struktur, die die in diesem Buch versammelten Überlegungen bestimmt hat. Wie vielfältig die Inhalte ausfallen können, die sich durch die trennende Linie gegenüberstehen, wird ebenso gezeigt wie die Momente des Übergangs und des Austausches zwischen den Hälften – die Gegenüberstellungen sind nicht hermetisch zu denken.

Die nächste Gegenüberstellung, die sich hier anschliessen lässt, ist die zwischen manifestem Kunstwerk, zu betrachten im Philadelphia Museum of Art, einbetoniert in den Boden der Gallery 282 der Abteilung moderner und zeitgenössischer Kunst, und den Erklärungen zu dem materiellen Werk, das sprachliche Beiwerk, das den Schlüssel liefert, denn die Grundlage für die unter den Begriffen Leben und Determinismus versammelten Fragestellungen dieses Buches wurden durch ausführliche Analysen von Duchamps Schriften erarbeitet. Was ist mit Duchamps Schriften gemeint? Ab 1912 sammelte Duchamp Notizen, Skizzen und Fotografien, die einerseits seine Überlegungen beispielsweise zum Konzept der Ready-mades festhalten, zum grössten Teil aber die genauen Funktionen der

verschiedenen Elemente des Grossen Glases erläutern. 1934 veröffentlichte Duchamp diese Entwurfsnotizen unter dem Namen La Boîte verte, also der Grünen Schachtel (Abb. 2) in einem aufwändigen Reproduktionsverfahren.1 1966, kurz vor seinem Tod, lieferte er ein zweites Konvolut an Notizen aus der Entstehungszeit des Grossen Glases nach, die À l’Infinitif oder Weisse Schachtel (Abb. 41) genannt wird.2

1. Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même, 1915–1923, Ölfarbe, Lack, Bleifolie, Bleidraht, Menninge, Spiegelfolie und Staub auf Glas, 277,5 × 175,9 × 8,6 cm, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.

2. Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses Célibataires, même (La Boîte verte), 1934, Karton Schachtel mit 93 Faksimiles, 33,2 × 28 × 2,8 cm, Philadelphia, Philadelphia Museum of Art.

Leben und Determinismus als titelgebende Begriffe haben sich aus der Lektüre der Notizen aus der Grünen Schachtel und der Weissen Schachtel ergeben, die einerseits Duchamps Arbeits- und Denkprozess dokumentieren, andererseits als sprachlicher Teil seiner künstlerischen Praxis einen Status zwischen erläuterndem Begleitkatalog und einem eigenständigen Kunstwerk einnehmen. Die Lust zur Lektüre wurde auf weitere close readings von Texten dreier Autoren ausgeweitet, mit denen Duchamp nachweislich vertraut war: Le Rire (1900) und L’Évolution créatrice (1907) des Philosophen Henri Bergson, die wissenschaftstheoretischen Schriften des Mathematikers und Ingenieurs Henri Poincaré und den satirischen Sciencefictionroman Voyage au Pays de la quatrième Dimension (1908–1912) des Journalisten und Verlegers Gaston de Pawlowski. Es handelt sich bei der vorliegenden Arbeit also um eine vielschichtige Quellenstudie, wobei es auch um die Verbindungen zwischen den Texten geht und die epistemischen Motive, die durch die thematischen Überschneidungen auftauchen. Der zweite Untersuchungsbereich, der sich unter den Begriffen Leben und Determinismus ordnen lässt, ist Duchamps

künstlerische Praxis, die sich zunächst durch eine Reihe an präzisen Übertragungsverfahren auszeichnet, die unterschiedliche Stadien zwischen Entwurf und Ausführung besetzen: Vor allem in den Schachteln werden Skizzen, Modelle, Notizen, technische Zeichnungen und Fotografien einerseits als ephemere Zufälligkeiten ausgestellt, andererseits durch akribische, zeitaufwändige Reproduktion fixiert und konserviert. Zudem legte Duchamp durch die Aufbewahrung des Entstehungsprozesses seiner Arbeiten sein eigenes, selektives Archiv an und wurde zum unzuverlässigen Verwalter seines Werkes. Durch die ausgedehnte, portionenweise Publikation und das umständliche Druckverfahren erweist sich Duchamps Praxis als zeitlich expansiver, langatmiger Prozess, was auch an den Arbeitszeiten seiner Langzeitprojekte deutlich wird: Am Grossen Glas arbeitete er über acht Jahre, an Étant donnés (1946–1966) (Abb. 10), Duchamps letzter grosser Arbeit und Schwesterwerk zum Grossen Glas, zwei Jahrzehnte im Geheimen. Präzision und Dauer, über das Leben ausgedehnte, geplante und akribisch reproduzierte Langzeitprojekte zeichnen Duchamps Arbeits- und Kunstleben aus.

Die analytischen Bemühungen dieser Arbeit wurden also auf das Grosse Glas und die dazugehörigen Arbeiten gerichtet, indem ich den Funktionsweisen und semantischen Feldern des Grossen Glases nachgegangen bin, um diese dann an künstlerische, wissenschaftliche, philosophische und literarische zeitgenössische Diskurse und Motive rückzubinden.3 Das bedeutet, dass auch der historische Fokus der Arbeit sich auf die Entstehungszeit des Grossen Glases richtet, ergänzt durch von der Werkstruktur vorgegebene «Ausläufer» bis zu Étant donnés. Weil die Befunde zur lebensphilosophischen und wissenschaftstheoretischen Verortung von Duchamp so reichhaltig waren, bleibt die historische Ambition schmal. Sie richtet sich weder auf die Duchamp-Rezeption der Künstler*innen der Folgegenerationen (Jasper Johns, John Cage, Hannah Wilke, Eva Hesse etc.), die Duchamp erst zum heute ikonischen Duchamp werden liessen, noch auf die breitere historische Aufarbeitung des Umfelds des jungen Duchamp. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, den philosophischen und wissenschaftshistorischen Kontext von Duchamps künstlerischer Arbeit auszuleuchten.

Fragen der Zeit

Die vorliegende monographische Arbeit zu Marcel Duchamp versteht sich als unzeitgemässe Intervention in die Forschung zu Duchamp – unzeitgemäss meint hier, dass ich mich durch den Fokus auf das Grosse Glas mit derjenigen Arbeit Duchamps beschäftigt habe, die neben den Ready-mades sicherlich seine bekannteste Arbeit ist, die schon sehr früh und anhaltend rezipiert und analysiert worden ist.4 Ich habe mich also dem Etablierten, bereits Bekannten zugewandt, statt zu weniger kanonischen Arbeiten oder Tätigkeitsbereichen zu recherchieren5 oder wenigstens mein Analysekapital für die Arbeit Étant donnés aufzuwenden, die, wie Elena Filipovic gezeigt hat, in der Forschung lange stiefväterlich behandelt worden sei.6 Ich habe mich auch nicht auf die Anteile des «Mythos Duchamp» fokussiert, die aktuellere Anknüpfungspunkte zum kulturellen Diskurs bieten, wie beispielsweise Duchamps gender-bending Alter Ego Rrose Sélavy. 7 Warum also das Grosse Glas, warum Duchamp?

Ausgangspunkt dieses Buches war das theoretische und ästhetische Interesse an der Zeitlichkeit des Kunstwerks. In diesem Interesse kreuzt sich ein Alltagserlebnis, eine grundlegende Erfahrung des Lebens mit der theoretischen Erfassung davon, die detailliert und präzise sein muss, da das betrachtete Phänomen gleichzeitig unumgänglich, dringend präsent und flüchtig, fliessend, schwer zu erfassen ist.8 Es ist die Erfahrung, in der Gegenwart eingekesselt zu sein,9 die heimgesucht wird von der Vergangenheit, die sich in Form von Erinnerungen oder äusseren Gegenständen und Artefakten in die Gegenwart hineindrängt. Gleichzeitig richtet sich das Bewusstsein auf die Zukunft aus, entwirft und verwirft immer wieder neue Handlungspläne. Um die Zeit, die einfach da ist, als Trägerin der eigenen Existenz, als ungreifbare Vertraute und Voraussetzung des Lebens, um diese Zeit sprachlich zu erfassen, muss, so scheint es, theoretisch solides Geschütz aufgefahren werden, müssen sorgfältige Sprach- und Denkarbeit geleistet werden.

Diese merkwürdige Kreuzung der Zeit als intuitiv, unmittelbar, nah und gleichzeitig unendlich schwer zu fassen öffnet eine Leerstelle, über die sich mit Kunstwerken, zumindest bestimmten Kunstwerken, besonders gut nachdenken lässt, denn Kunstwerke können diesen Fragen materielle Reflexionsobjekte bieten: zunächst als historische Artefakte, deren Material von ihrer Entstehungszeit zeugen und, wenn die historische Arbeit der Kunsthistoriker*in geleistet wird, in Geschichte(n) übersetzt

werden. Bildräume öffnen sich, und Spuren vergangener Intentionen, Verhandlungen, Machtansprüche oder Affekte werden in die immer neuen Gegenwarten transportiert.10 Parallel dazu eröffnen sich vielfältige medientheoretische Ansätze, die über Zeit als Augenblick, Dauer, Sequenz, Spur, Archiv, Speicher, Synchronie oder Achronie reflektieren. Gerade in Film und Fotografie und neueren Medien wie Video, Performance und digitaler Kunst wird Zeit formal und inhaltlich zum Thema, wenn ein bestimmter Augenblick oder eine Sequenz von Augenblicken fixiert wird.11

Um dieses gleichzeitig so unmittelbare und theoretisch-philosophisch anspruchsvolle Interesse an der Zeit auf ein konkretes Material zu fokussieren, habe ich mich Duchamps Arbeiten zugewandt und kann dadurch eine neue Seite seines Werkes aufzeigen. Über vier Ansätze bietet sich die Möglichkeit, den Fragen nach der Zeitlichkeit des Kunstwerkes nachzugehen: erstens über die Vielfalt der von Duchamp verwendeten Medien wie Fotografie, Film und vor allem Drucktechnik, die über (mechanische) Abbildgenauigkeit operieren; zweitens über Duchamps künstlerische Praxis, die sich im Blick zurück als eine Ansammlung von Langzeitprojekten beschreiben lässt, die ihn jeweils so viel Zeit kosteten, dass es sich lohnte, sie aufzubewahren.12 Die vergehende Zeit verdichtet sich zu einem Leben oder, mit Duchamp formuliert: «Mein Kapital ist Zeit, nicht Geld.»13 Als dritter Punkt ist Duchamps Integration der vierten Dimension in seine Arbeiten zu nennen, die ihm über zeitgenössische wissenschaftstheoretische Schriften (Poincaré) und die Weiterverwendung dieser Ideen in der Sciencefictionliteratur (Pawlowski) zugänglich waren, denn neben der Lesart der vierten Dimension als weiterer Raumdimension kann diese auch als Zeitdimension verstanden werden. Im vierten und intellektuell ergiebigsten Ansatz bin ich den Verbindungen zwischen Duchamp und Henri Bergson nachgegangen, der einen psychologisch-philosophischen Zeitbegriff (Erfahrung) der wissenschaftlichen Art, die Zeit zu berechnen, gegenübergestellt hat (durée und temps).

Innerhalb der Duchamp-Forschung lässt sich für diese Fragen auf schon angelegte Interpretationsschneisen zurückgreifen, die allerdings nicht explizit auf das Problem der Zeit ausgerichtet worden sind. Jean Clair hat in den 1970er Jahren zur Rolle der Perspektive bei Duchamp14 und Linda Dalrymple Henderson zur vierten Dimension in der Kunst des 20. Jahrhunderts und zum technisch-naturwissenschaftlichen Kontext

von Duchamps Arbeiten publiziert.15 Und es entstehen immer mehr Forschungsbeiträge zu Zeit als Analysekategorie.16 Die systematischste Untersuchung von Zeitlichkeit bei Duchamp findet sich aber bei Sebastian Egenhofer.17

Zu Duchamps Werk und Stellung innerhalb der Kunsttheorie, -geschichte und -praxis wird anhaltend und aus den unterschiedlichsten Richtungen geforscht.18 Entgegen einiger bisheriger Ansätze, Duchamps Kunst und Arbeitsweise als Anwendungsfall einer philosophischen Position zu beschreiben, zur positivistischen Anwendung naturwissenschaftlicher Prinzipien zu verkürzen19 oder seine Kunst als von den historischen Kontexten losgelöste, genialische Geste auf dem Konto der autonomen Kunst zu verbuchen, hat mich die Lektüre der Werknotizen zurück zu den Grundlagen geführt. Dadurch kann ich das Verhältnis Duchamps zu Wissenschaftstheorie, Philosophie und deren literarischen Verarbeitung und Verbreitung auch philologisch absichern.20

Da es kein singuläres, hermetisches Interesse an Duchamp war, das zu diesem Buch geführt hat, sondern ursprünglich die –es lässt sich nicht anders beschreiben – tiefe Faszination für die Zeit, liefere ich eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem Grossen Glas, darüber hinaus aber vor allem zeitgenössische intellektuelle und künstlerische Reflexionen zu Körper und Bewusstsein sowie zu Determinismus als wissenschaftstheoretische und ästhetische Analysekategorie, die sich aus der vertieften Quellenlektüre ergeben haben. Mit anderen Worten: Die Arbeit ist aus der Frage heraus interdisziplinär ausgerichtet, leistet zwar einen Beitrag zur (deutschsprachigen) DuchampForschung, ist aber auch ein Beispiel für disziplinenübergreifende geisteswissenschaftliche Forschung, die aus der Quellenlage gegeben und gefordert ist. Dieses Buch ist also weniger und mehr als eine monographische Arbeit zu Duchamp. Ich löse keine Fragen, die sich aus einer Duchamp’schen Binnenlogik stellen, und entferne mich ausdrücklich von allgemeinen kunst- oder bildtheoretischen Überlegungen, die sonst berechtigterweise in Verbindung mit Duchamp durchgearbeitet werden. Dass die künstlerische Arbeit mehr transportiert, als die Künstler*in bewusst damit intendiert haben mag, hat Duchamp in der Formel des «Kunstkoeffizienten» formuliert: «[D]er persönliche ‹Kunstkoeffizient› ist wie eine arithmetische Relation zwischen dem Unausgedrückten-aber-Beabsichtigen und dem Unabsichtlich-Ausgedrückten.»21

Das vorliegende Buch bietet also eine Neulektüre von in der Duchamp-Forschung inzwischen kanonischen Quellen. Gerade Bergson wird immer wieder erwähnt als Fokus zeitgenössischer Debatten, die an Duchamp nicht vorbeigegangen sind, von denen er sich aber auch distanziert haben soll.22 Auch zu Duchamps Interesse an Poincarés Schriften zu nichteuklidischer Geometrie, Konventionalismus und mathematischen Analysen sind bereits in den 1980er Jahren Forschungsarbeiten verfasst worden.23 Dass Pawlowski ihm für seine Vorstellungen der vierten Dimension Vorlagen lieferte, hat Duchamp 1966 im Gespräch mit Pierre Cabanne bestätigt.24 Diese Quelle ist von diesen dreien die am wenigsten bearbeitete, was sicherlich daran liegt, dass es sich um einen satirischen Fortsetzungsroman handelt.

Für meine Hermeneutik schlage ich folgende Metapher vor: Über eine Auswahl der belegbaren und wahrscheinlichen zeitgenössischen Texte und Diskurse, die auf Duchamps Ideen- und Werkgenese eine Auswirkung hatten, habe ich ein Netz ausgeworfen. Ich habe es zunächst breit und dann vereinzelt tief ausgeworfen. In ihm blieben epistemische Motive hängen, die ich immer enger und näher an das Grosse Glas gezogen habe, um es mit dessen Formen und Ideen abzugleichen und die Passgenauigkeit zu überprüfen, in einem Wechsel aus long shot und close up. In der Bearbeitung des bekannten Materials, in mehreren close readings, haben sich dabei zwei Hauptthemen ergeben, die durch die Wiederholungen in den unterschiedlichen Quellen immer mehr interpretatorische Plausibilität erhalten haben. Bei der Netzmethode handelt es sich so um eine philologisch abgesicherte, philosophisch ambitionierte Diskursanalyse.

Am Ende meiner analytischen Lektüren stehen zwei Themenfelder: einerseits das mit unterschiedlicher Gewichtung befragte Verhältnis von Körper und Bewusstsein und andererseits der Begriff des Determinismus, zu dem mich ein Motiv geführt hat, auf das ich bei der Lektüre von Duchamps Quellen wiederholt gestossen bin: der Laplace’sche Dämon. Bei Bergson und Poincaré wird mehrfach eine Intelligenz mit übermenschlichen Rechenkräften beschrieben, die, weil sie alle Naturgesetze der kausal ablaufenden natürlichen Welt kennt, bei genügend präzise und umfassend erhobenen Daten und ausreichenden Rechenkapazitäten die Bewegungen des kleinesten Atoms bis zu den Umlaufbahnen der Planeten voraussagen und in einer grossen Formel miteinander verrechnen könnte. Diese Intelligenz,

die in der Rezeption zur epistemischen Figur des Laplace’schen Dämons verdichtet wurde, geht auf den französischen Mathematiker und Astronomen Pierre-Simon Laplace zurück, der sich im Vorwort seines Essai philisophique sur les probabilités (1814) eine übermenschliche Intelligenz vorstellte, die in einer Weltformel alle Naturgesetze miteinander verrechnen könne und für die weder Vergangenheit noch Zukunft ungewiss seien.

Auch bei Pawlowski taucht in satirischer Verdrehung der Begriff des Determinismus auf, als oberflächliche Anwendung naturwissenschaftlicher Konventionen in der Kunst. Und bei Duchamp, so möchte ich zeigen, besteht ein Spiel zwischen Determinismus und dem, was sich dem deterministischen Zugriff entzieht. Seine Praxis ist durch präzise definierte, wiederholbare Einzelschritte geprägt, durch idiosynkratische Regeln, in deren Rahmen er aber zum Beispiel den Zufall als unbestimmte Leerstelle integriert hat. Die ästhetische und inhaltliche Formfindung vor allem im «Klima»25 des Grossen Glases erfolgt durch vorangegangene Setzungen, durch wiederholbare Verfahrensförmigkeit, die der Prämisse «wenn dann» folgt. Duchamp schloss sich der avantgardistischen Revolte gegen die Regeln der etablierten Medien und Gattungen des Kunstkanons durchaus an, setzte sich aber offenbar selbst neue, idiosynkratische Regeln und Bedingungen des Kunstmachens.

Als grösseren intellektuellen Kontext des Determinismus, der sich als regelgeleitetes Verfahren in der ästhetischen Praxis äussert, schlage ich vor, in der Figur des Laplace’schen Dämons, der für ein System ohne Abweichung steht, in dem die Zukunft stabil aus der Gegenwart prognostiziert werden kann, einen Vorläufer für die Imaginationen der mathematischen und datengetriebenen Beherrschbarkeit der Welt zu sehen.26 Mit dem ästhetischen Determinismus nach der Logik «wenn dann» stellt Duchamp sich so als frühe Reflexionsfigur des algorithmischen Lebens heraus.

Was im Spiel zwischen Determinismus und dem, was sich ihm entzieht, verhandelt wird, ist nun eine der grossen philosophischen Fragen, die selten zugunsten der einen oder anderen Seite bewiesen werden kann, die aber immer wieder neu befragt und bedacht wird: die Aushandlung zwischen Determinismus oder Freiheit – eine Frage, die sich im hier analysierten Material für psychologische Vorgänge genauso stellt wie für Abläufe in der materiellen Welt, denn: Wie frei oder determiniert ist der Wille des Menschen? Aber auch: Wie frei oder determiniert sind die Bewegungsbahnen von Gasmolekülen? Die These ist,

dass die epistemische Verlockung des Laplace’schen Dämons, die Zukunft genau aus der Datenlage der Gegenwart voraussagen zu können, im Zuge technologischer Neuerungen immer wieder neu ausgehandelt wird, wenn durch eine immer weiter zunehmende Rechenkraft und eine immer präzisere Datenlage die Zukunft voraussagbar und damit beherrschbar zu werden verspricht.27 Weit entfernt von den heutigen technischen und rechnerischen Kapazitäten ist die Frage nach Voraussagbarkeit, Determinismus und Freiheit dennoch der aktuelle Anschluss und Antrieb der historischen Analyse.

Die, erstens, auffälligen Häufungen von automatischen, mechanischen oder deterministischen Prozessen und Begriffen in den analysierten Quellen Duchamps, die, zweitens, in Verbindung zu Modellen von Körper und Bewusstsein auftauchen, haben dazu geführt, die Maschinerie des Grossen Glases, die aus effizienter Technik und organischer Körperlichkeit besteht, auf determinierte und freie Anteile des Körpers und des Bewusstseins zu analysieren bzw. die Impulse, die die Maschine zum Laufen bringen, daraufhin zu befragen, ob sie frei – und das meint hier unvorhersehbar – sind oder ob sie automatisch und vorhersehbar, also deterministisch ablaufen.

An dieser Stelle möchte ich noch einige Bemerkungen zur Netzmethode ergänzen: Um den im Netz eingeholten Fang nicht als Zufälligkeit wieder über Bord werfen zu müssen, sind die abgefahrenen Schleifen relativ weitläufig. Weniger metaphorisch meint das: Methodisch folge ich den narrativen Schlaufen der Befunde in meinen Quellen manchmal ausgiebiger, als es für die Analyse streng nötig wäre, besonders bei Bergson. Dabei werden aber die semantischen Übereinstimmungen veranschaulicht. Es geht darum zu vermeiden – was in der Forschung zu Duchamp durchaus der Fall sein kann –, die Artefakte in Theorien einzupassen oder disparate und allgemeine Theorieversatzstücke mit Duchamp in Verbindung zu bringen. Die weiten Schleifen, die grosszügigen Ausführungen haben Methode: sie haben das Ziel, ein vorschnelles Identifizieren zu verzögern. Wenn die Beschreibungen etwas atmen dürfen, muss nicht jedes Detail des Glases einer eindeutigen Entsprechung in den jeweiligen Theorien oder Texten zugeordnet werden.28 Dann können eine Mehrdeutigkeit und Vielschichtigkeit aufgebaut werden, die durch umsichtige Beschreibungen dennoch nicht in Beliebigkeit enden müssen. Die ausführliche Werkbeschreibung, das close reading, das hier wirklich aus Lektüre besteht, speist sich aus der Überzeugung, dass Ekphrasis Teil der kunstwissenschaftlichen Praxis ist.

Gliederung der Argumentation

Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. In Kapitel 1 werden erstens zwei französische doppelte Adjektive eingeführt, tout fait und infra mince, die im Verlauf des Textes eine operationale Funktion einnehmen. Zweitens werden die motivischen und ästhetischen Übereinstimmungen zwischen Henri Bergson und Marcel Duchamp anhand der Analyse von Bergsons Schrift über die (gesellschaftliche) Funktion von Komik und Lachen, Le Rire (Das Lachen) aufgezeigt. Zwischen der feinsinnigen Analyse der Komik, die Bergson in Das Lachen vorlegt, und der freundlich-ironischen Distanz der Person Duchamps gibt es offensichtliche Übereinstimmungen, die aber im Hintergrund mitlaufen. Das analytische Ziel des Kapitels besteht in einer sprachlichen und motivischen Engführung, die in der Bezeichnung, der Namensgebung, einer zu dem Zeitpunkt völlig neuen, unterdeterminierten künstlerischen Erfindung Duchamps auftaucht, den Ready-mades. In einem Brief an seine Schwester Suzanne Duchamp in Paris schrieb er 1916 von New York aus, dass er für Objekte in seinem Atelier, die er als «sculpture[s] toute[s] faite[s]» behandle, den englischen Namen «readymade»29 gefunden habe. Dieser Wechsel von «tout fait» in zu «readymade» führt zurück zu Bergson, denn in Das Lachen wird dichotomisch das Verhältnis zwischen einem mechanischen, automatischen oder stereotypen Impuls und einer lebendigen, unerwarteten Bewegung oder einem neuen Gedanken durchgespielt. Dabei wird die fixierte Seite dieser Gegenüberstellung eben als «tout fait» bezeichnet, was ins Deutsche (etwas holprig) als «fixfertig» übersetzt werden kann. Die schönste Formulierung Bergsons in dieser Gegenüberstellung ist die Bezeichnung von Wörtern als «Konfektionsanzug»30, der dem «Gedanke[n]», der «lebt»31 mehr oder weniger passend übergezogen werden müsste, damit auf Konventionen beruhende Kommunikation stattfinden könne.

Mit der Spurensuche für die Namen der «sculpture[s] toute[s] faite[s]» wird deren Funktionsweise als Fixierung und Entfaltung formalisiert. Die Fixierung, gedacht als Wahl, Benennung und Datierung eines davor unmarkierten, fabrikfertigen Objekts, wie Duchamp die Erfindung der Ready-mades beschrieben hat, verbindet sich mit deren Entfaltung in der Zeit, die die gewählten Objekte durch die Rezeption erst zu Kunstwerken werden lässt (Zeitstruktur der Ready-mades). In Duchamps Beschreibung des Prozesses der Wahl findet sich

auch die erste Reflexion darüber, wie die Vorgänge des Bewusstseins ablaufen könnten, denn diese Wahl soll im Zustand der ästhetischen Indifferenz getroffen werden, das Bewusstsein wird gewissermassen reduziert oder betäubt, und «das Unbewusste [übernimmt] die Auswahl».32 Diese ästhetische Anästhesie sei die Bedingung für die Wahl, dann «wählt [das Readymade] gewissermassen Sie aus».33 Aus dem Teil des Bewusstseins, auf das die wählende, diskriminierende Intelligenz keinen Zugriff hat, taucht das Objekt auf, das durch die Wahl fixiert wird. Dem entspricht die Beschreibung der komischen Logik in Das Lachen, die durch eine «allgemeine[…] Lockerung der Regeln»34 das Bewusstsein einnehmen kann und woraus zum Lachen reizende Wortspiele, absurde Gedanken- und Wortkombinationen auftauchen, die den ironieresistenten Regeln der Logik entwischen und dadurch, so Bergson, Stereotype und Klischees aufzeigen und -brechen könnten.

Was durch die geographisch von Paris nach New York verlaufende Bewegung von tout fait zu ready-made aber vor allem gezeigt werden kann, ist, wie Bergsons Sprache in Duchamps Praxis und Motiven wieder auftaucht, denn die in Das Lachen aufgebaute Gegenüberstellung von Mechanismus, Automatismus, dem Seriellen und Stereotypen zu Bewegung, Neuem und Leben bereitet vor, was Bergson in Schöpferische Evolution und Duchamp im Grossen Glas mehrdimensional durchspielen. Le tout fait, das Fertige, das Mechanische, das Stereotype, bereitet auch den (ästhetischen) Determinismus vor.

Die Wiederholungen des immer Gleichen in der seriellen Produktion, beispielsweise in industriellen Herstellungsverfahren, deren Objekte tout fait aus der Gussform kommen, verweisen zudem auf die Duchamp’sche Wortfindung infra mince, die minimale, hauchdünne, über die Sinne kaum wahrnehmbare Differenzen beschreibt – wie die Differenz eines Objekts «von einer Sekunde auf die andere des Intervalls»,35 so Duchamp in einer Notiz aus dem Nachlass.

Das Leben der Braut, die Mechanik der Junggesellen

Kapitel 2 ist eine grosszügige Einführung in das Grosse Glas, die über die Notizen der Grünen Schachtel erfolgt, es ist also der Blick auf das Grosse Glas über die Sprache der Grünen Schachtel. Strukturell ist das Glas ein Schichtwerk, mit unterschiedlichen Namen für ähnliche Vorgänge, die auf unterschiedliche

Erzählungen hin gelesen werden können. Die grundsätzliche narrative Spannung entsteht durch die Teilung in die obere und untere Hälfte, in die Zuständigkeitsbereiche von Braut und Junggesellen, die auf sexuelle, technische und philosophische Kommunikation aus sind. Um die Abläufe dieser angestrebten Kommunikation und die damit einhergehenden semantischen Felder zu veranschaulichen, beschreibe ich, wie die einzelnen Elemente interagieren und wie die Energiespeicher, Übertragungs- und Antriebsmomente funktionieren. Die untere Hälfte der «Junggesellenmaschine» ist schon durch den Namen einer technischen Sphäre zugeordnet, aber auch die Braut ist in ihrer Veranlagung als «Motor-Braut»36 Teil einer Welt der Maschinen, vor allem durch ihre Fähigkeit, Energie zu übertragen und umzusetzen. Doch die Vermögen der Braut werden um organische und psychologische Antriebe ergänzt, denn sie ist Teil einer botanischen Sphäre der Blüten, Filamente und Insekten, die sich durch Osmose und Sekrete infra mince verändert, sie ist sensibel für die Veränderung des atmosphärischen Drucks und ist unberechenbaren Wetterereignissen ausgesetzt. Hingegen müssen sich die Abläufe der «Junggesellenmaschine» endlosen Wiederholungen unterwerfen, die Bewegungen verlaufen nach oben und unten und hin und her, denn das Material der Maschine ist mit Eigenschaften wie «oszillierender Dichte»37 und «reintegrierter Reibung»38 ausgestattet, die dazu führen, dass die einzelnen Maschinenteile immer wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren müssen und in einer endlosen Wiederholung gefangen sind. Das «Leuchtgas» durchläuft während seiner Reise durch die Maschinerie zwar eine Reihe an Transformationen und verändert seinen Aggregatzustand, die Veränderung wird aber angetrieben durch die rekursive Bewegung der einzelnen Maschinenteile. Diesem mechanischen Determinismus entspricht der psychologische Determinismus der sexuellen Obsession der Junggesellen. Die im Material der Maschine integrierte Ableitbarkeit stellt die «Junggesellenmaschine» unter die Chiffre des Algorithmischen: Wenn das Material der Maschine mit «reintegrierter Reibung» ausgestattet ist, dann muss die Bewegung hin automatisch wieder zurück erfolgen. Wenn das Material der Maschine mit «oszillierender Dichte» ausgestattet ist, dann muss die Bewegung herunter automatisch wieder hoch erfolgen. Lather, rinse, repeat. Das ist die Gebrauchsanweisung auf Shampooflaschen, die zum sprichwörtlichen endlosen Loop wird. Sie ist auch ein Algorithmus.