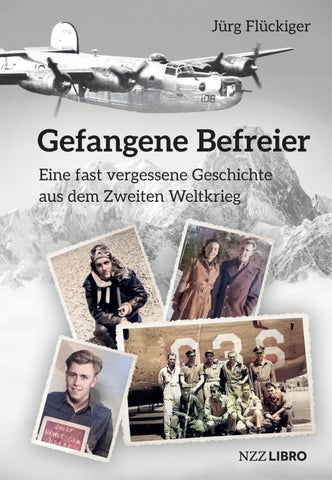

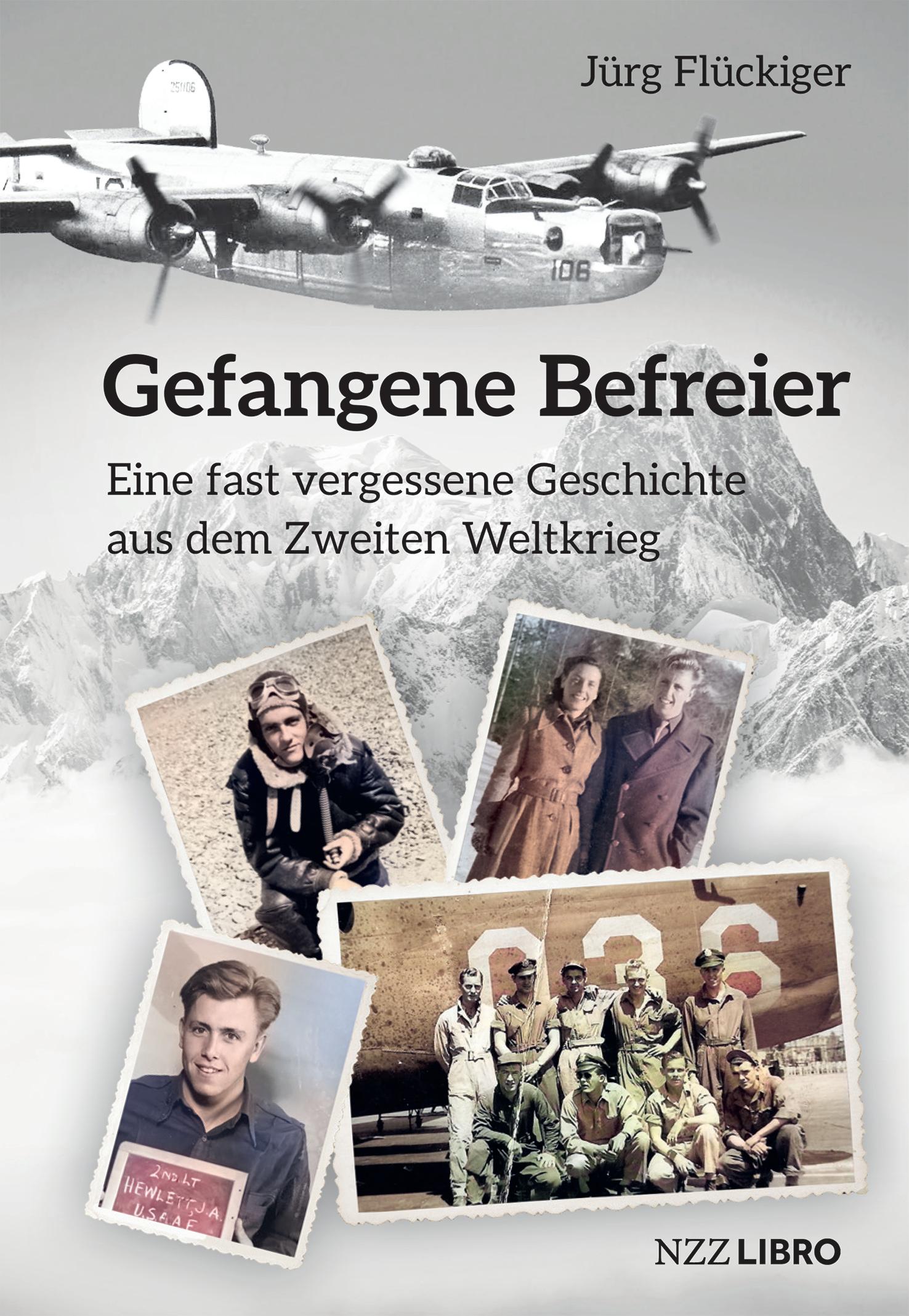

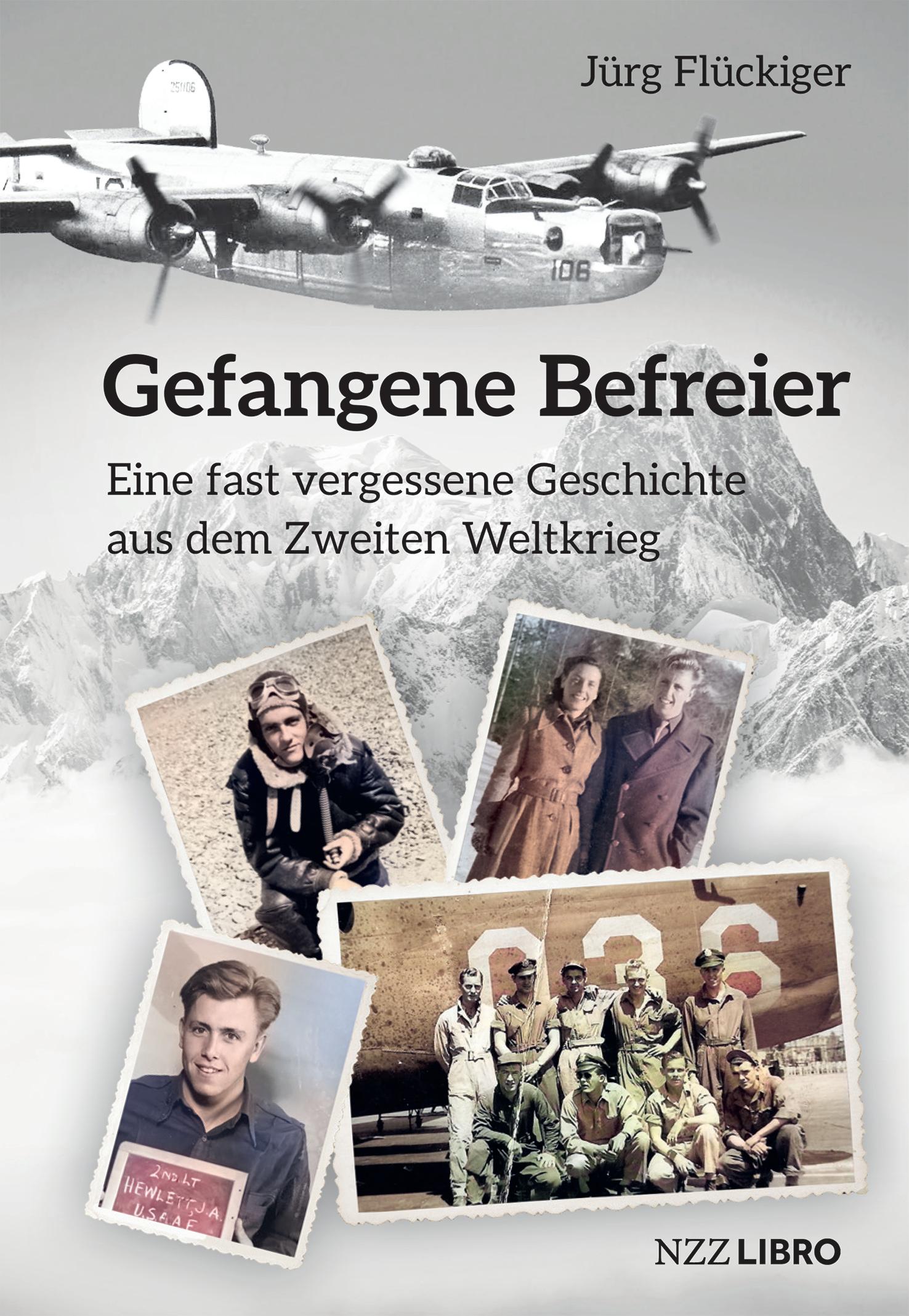

Gefangene Befreier

Eine fast vergessene Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg

Der Verlag NZZ Libro wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2025 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Das Werk einschliesslich seiner Teile darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in keiner Form reproduziert oder elektronisch verarbeitet, vervielfältigt, zugänglich gemacht oder verbreitet werden. Die Verwendung des Inhalts zum Zwecke der Entwicklung oder des Trainings von KI-Systemen ist ohne Zustimmung des Verlags untersagt.

Abbildungen Cover: von o. l. im Uhrzeigersinn: vgl. S. 16, 104, 26, 41. Flugzeug: vgl. S. 21; Berge: © istockphoto.com/cdbrphotography

Covergestaltung: Weiß-Freiburg GmbH, Freiburg i. Br.

Korrektorat: Julia Müller, Leipzig

Layout, Satz: mittelstadt 21, Vogtsburg-Burkheim

Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza

Printed in Germany

Herstellerinformation: Schwabe Verlagsgruppe AG, NZZ Libro, St. Alban-Vorstadt 76, CH-4052 Basel, info@schwabeverlag.ch

Verantwortliche Person gem. Art. 16 GPSR: Schwabe Verlag GmbH, Marienstraße 28, D-10117 Berlin, info@schwabeverlag.de

ISBN Print 978-3-03980-012-4

ISBN E-Book 978-3-03980-013-1

www.nzz-libro.ch

NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.

Dieses Buch ist den Menschen gewidmet, die während des Zweiten Weltkriegs ihre Jugend opferten und ihr Leben riskierten, um die Welt aus den Klauen des Faschismus zu befreien. Möge ihr Licht in unsere Zeit hinüberscheinen.

Vorbemerkung

Dies ist kein Roman. Die hier geschilderten Ereignisse haben sich zugetragen und sind mit Quellen belegt. Alle erwähnten Personen haben gelebt und in den hier beschriebenen Rollen daran teilgenommen. Ihre Geschichte wird aus ihrer persönlichen Perspektive erzählt, hauptsächlich entlang von Tagebüchern, die sie der Nachwelt hinterlassen haben. Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, wird darauf verzichtet, als Nachweis alle Stellen in diesen Tagebüchern einzeln zu referenzieren. Sie wurden vom Autor transkribiert und übersetzt. Er kann allfällige Fragen dazu beantworten.

Wie Menschen ihre Lebenssituation wahrnehmen, lässt sich oftmals nur verstehen, wenn man die äusseren Umstände kennt, die dazu geführt haben. Darum wird an gewissen Stellen – wie mit einem Zoom-Objektiv – die persönliche Mikroperspektive verlassen und der Fokus auf den historischen Kontext gelegt. Die Quellen und die Literatur, die dazu verwendet werden, werden im Text referenziert und am Schluss des Buches aufgelistet.

«We’re here in Switzerland by chance, (Glad we didn’t land in France)

But we’re quite dejected even though we’re free:

’Cause the languages are new

And the female Swiss are few

No, we Yanks aren’t quite what we used to be.

Cheese and soup are off our list.

And we clench a mental fist

Everytime the porter serves unsugared tea.

And our washing without soap

Doesn’t give us any hope

That’s why we Yanks aren’t what we used to be.

But all the while ‹la Suisse›

Proves a most ungentile miss,

Even though she’s just as kind as she can be

But in a most uncanny way

We prefer the U. S. A.

Where we Yanks can be the Yanks we used to be.»

(George William Michel, Ode to the Swiss Yank, Juli 1944)

«Man hat einen zu guten oder zu schlechten Ruf; nur den Ruf hat man nicht, den man verdient.»

(René Probst, Sektionschef des Eidgenössischen Kommissariats für Internierung und Hospitalisierung, April 1947)

Ein Bomber in den Bohnenstangen – Vorwort

Es war heiss am 17. August 1943. Werner Steffen sass in einem Kirschbaum im bernischen Koppigen. Vor ihm lag die weite Ebene zwischen Kirchberg und Utzenstorf. Sie hatte schon lange keinen Regen mehr gesehen. Er sah, wie die Bauern Kartoffeln ernteten, und vernahm ein fernes Brummen. Am anderen Ende der Ebene, bei Utzenstorf, erntete Frau Imhof ihre Stangenbohnen. Das Brummen wurde lauter und als Frau Imhof aufsah, entdeckte sie über Kirchberg ein riesiges Flugzeug. Es verlor dramatisch an Höhe, als es näherkam, und die Bauern auf dem Kartoffelacker vor ihr warfen sich vor Schreck in die Ackerfurchen. Auch Frau Imhof konnte nicht mehr fliehen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als den Bohnenkorb über den Kopf zu stülpen und sich auf der Stelle zu ducken. Das Flugzeug setzte auf und kam auf dem Bauch in einer Wolke aus Staub und Kartoffeln auf sie zugerast. Mit einem beängstigenden Geräusch kam der graue Riesenvogel genau über ihr in den Bohnenstangen zum Stehen. Werner Steffen, der blitzartig von der Leiter gestiegen und mit dem Velo herbeigeeilt war, besah sich das fremde Flugzeug, das auf der Flanke einen Stern hatte und an der langen Nase die Aufschrift «Battle-Queen – Peg Of My Heart». Zusammen mit den Bauern, die mittlerweile wieder aufgestanden waren, wartete er, was als nächstes passieren würde. Als sich der Staub gelegt hatte, öffnete sich die Flugzeugtür und zehn junge Männer in abenteuerlicher Kluft kamen heraus, einer nach dem anderen. Sie sahen aus wie von einer anderen Welt.1

Diese Geschichte wird in Utzenstorf seit über achtzig Jahren überliefert. Sie erregte auch meine Neugier, als ich vor ein paar Jahren meinen Lebensmittelpunkt aus der Stadt Bern in das beschauliche Dorf im weiten Emme-Delta zwischen Burgdorf und Solothurn verlegte. Bald fand ich heraus, dass Utzenstorf kein Einzelfall war. Mit der Umsetzung der von den Westalliierten am 21. Januar 1943 an der Konferenz von Casablanca beschlossenen «Combined Bomber Offensive» veränderte sich der Zweite Weltkrieg entscheidend. Britische Lancaster-Bomber, die in der Nacht deutsche Städte mit verheerenden Bombenteppichen überzogen, wechselten sich ab mit riesigen Verbänden von bis zu 1'200 amerikanischen Bombern des Typs B-17 «Flying Fortress» und B-24 «Liberator», die tagsüber

strategische Ziele wie Flugplätze und Rüstungsbetriebe in Deutschland bombardierten.2 Wenn sie beschädigt wurden und es nicht mehr zu ihrer englischen Basis zurückschafften, wichen sie oftmals in neutrale Länder aus. Damit begann auch in der Schweiz eine neue Wahrnehmung des Kriegs. Vier Tage vor der «Battle Queen» war am 13. August 1943 die erste B-24 mit dem Übernamen «Death Dealer» in der Nähe von Wil im Kanton St. Gallen notgelandet. Sie wurde von ihrer Besatzung, die nicht wusste, was sie in der Schweiz erwartet, umgehend in Brand gesetzt. Ihr folgten 165 weitere, teils schwer havarierte «Liberators» und «Flying Fortresses», die bis zum 20. April 1945 in der Schweiz Zuflucht suchten.

An ihren Notlandeplätzen machten die Fliegenden Festungen einen gewaltigen Eindruck auf die Bevölkerung. Kurz nachdem in Utzenstorf Frau Imhof direkt unter der Tragfläche unter ihrem Bohnenkorb hervorgekrochen war, war das Flugzeug bereits von Neugierigen umringt, die aus den Nachbardörfern herbeigeeilt waren. Jeder wollte der Erste sein. Nach Gruppenfotos mit der sichtlich stolzen Bevölkerung wurde die erschöpfte Mannschaft von der Ortswehr in den Gasthof Bären gebracht und dort erst einmal verpflegt, bevor sie von der mittlerweile angekommenen Heerespolizei befragt wurde. «Noch spät am Abend hörte man das glückliche Lachen der Amerikaner», so die Überlieferung im Dorf.3 Sie hatten ihre B-17, die nach dem Bombenabwurf über Regensburg von deutschen Jagdflugzeugen stark beschädigt worden war, in sieben Metern Höhe über dem Bodensee in die rettende Schweiz gebracht, wo sie nach langer Suche auf der weiten Ebene im Berner Mittelland einen Notlandeplatz gefunden hatten.4 Die Tageszeitung «Der Bund» titelte: «Fliegende Festungen notgelandet bei Utzenstorf und Dübendorf» und vermutete, «dass sie von Sizilien herkamen».5 Am 8. Oktober legte die «Schweizer Illustrierte Zeitung» nach und berichtete über «die Luftkämpfe, die am vergangenen Freitag über unserem eigenen Hoheitsgebiet stattgefunden haben». In deren Verlauf hätten die Amerikaner «einen Apparat infolge eines Volltreffers durch unsere Flab» verloren. Neben Bildern der «Battle Queen» erklärte sie ausführlich, wie diese «fliegenden Ungeheuer», für die sich «jedermann interessiert», aufgebaut, bestückt und bemannt waren. In der Regel waren neun oder zehn junge Amerikaner an Bord, mit bemalten Lederjacken, Kaugummi im Mund und Swing im Kopf. Sie hatten trotz ihres jugendlichen Alters von kaum mehr als zwanzig Jahren die Hölle eines Luftkrieges erlebt und bisweilen nur eine Chance von eins zu vier gehabt, ihre durchschnittlich 25 Einsätze zu überleben.6 Die Meldungen in der Presse zogen Scharen von Schaulustigen an. Die Heerespolizei musste die Notlandeplätze mit Stacheldraht absperren und bewachen.

Die offizielle Schweiz hielt sich streng an ihre Maxime der bewaffneten Neutralität und duldete keine Verletzungen ihres Luftraumes. Dies war einerseits dem enormen Druck aus Deutschland geschuldet, der bereits am 7. November 1940 – gegen den Willen von General Henri Guisan – den Bundesrat bewogen hatte, eine Verdunkelung ab 22:00 Uhr anzuordnen, um den britischen Bombern die Orientierung zu erschweren. Andererseits ergab es sich auch aus einer realen Bedrohung, die von dem immer näher an der Schweizer Grenze stattfindenden Luftkrieg ausging. Am 4. April 1944, drei Tage nach der verheerenden irrtümlichen Bombardierung von Schaffhausen durch die Amerikaner, die vierzig Tote und mehr als tausend zerstörte Gebäude zurückliess, erliess Guisan den Befehl, auf alle eindringenden fremden Flugzeuge das Feuer zu eröffnen, es sei denn, sie seien eindeutig in Schwierigkeiten oder zeigten die Absicht, auf Schweizer Boden zu landen. Angesichts solcher Ereignisse hörte auch der Bundesrat auf General Guisan und beschloss am 12. September 1944, die Verdunkelung aufzuheben und «eine deutliche, weit sichtbare Kenntlichmachung der Grenze», sowohl in der Nacht wie am Tag, anzuordnen, worauf überall entlang der Grenze Fahnen gehisst und Schweizerkreuze auf die Dächer gemalt wurden.7

61 Amerikaner fanden während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz den Tod, entweder durch Abschüsse und Abstürze oder während der Internierung. Für sie wurde in Münsingen bei Bern eigens ein amerikanischer Soldatenfriedhof geschaffen.8 Die 1'511 Besatzungsmitglieder der amerikanischen Bomber, die lebend in der Schweiz angekommen waren, wurden als «Truppen der kriegführenden Heere» angesehen und gemäss dem in Den Haag am 18. Oktober 1907 vereinbarten «Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs» in abgelegenen Bergkurorten interniert. Für 597 Offiziere war das Davos, für die übrigen 914 – meist Unteroffiziere im Rang eines Sergeant – entweder Adelboden oder Wengen.9 Dort schrieben sie nicht selten Tagebücher.10 Diese zeigen den Blick junger Amerikaner auf eine Lebenswelt in den Schweizer Bergen, die den meisten von uns wahrscheinlich heute so fremd erscheint wie damals ihnen: als sei sie von einem anderen Erdteil.

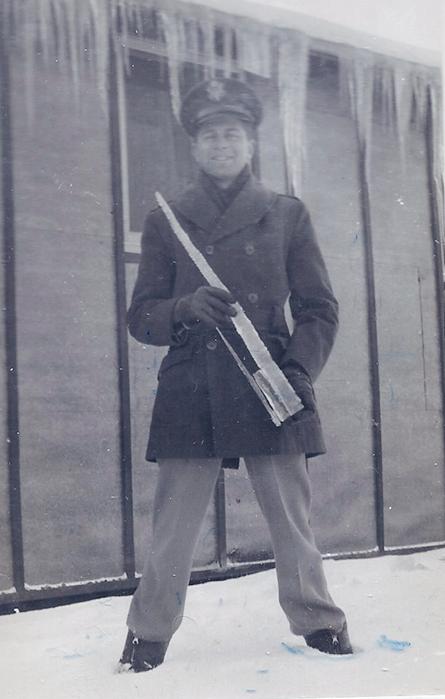

Zwei dieser Tagebücher sind während meiner Recherchen auf verschlungenen Wegen aufgetaucht. Sie berichten in Handschrift von den Erlebnissen von George Michel und Jim Hewlett. Beide fielen im Juli 1944 kurz nacheinander vom Himmel über der Schweiz und verliessen das Land anfangs 1945 wieder – so viel sei jetzt schon verraten – auf sehr unterschiedliche Art.

In Tagebüchern findet sich, wie es der Schriftsteller Friedrich Glauser einst ausgedrückt hat, «jenes Unfassbare, Unbestimmte, das zwischen den Zeilen, zwischen den Worten haust und mit Zaubergewalt eine vergangene Zeit wiederentstehen lässt, mit den Menschen dieser Zeit und den Worten, die sie sprachen, den Gedanken, die sie dachten».11 Zwischen den Worten von Jim Hewlett und George Michel «haust» überdies noch eine für ein neutrales Land wie die Schweiz unerwartete Perspektive: Diejenige von Kriegsgefangenen – in einem Land, das offiziell am Krieg gar nicht beteiligt war. Anders als die Schweizer Behörden betrachteten sie ihren Aufenthalt in den Schweizer Bergen nicht als Asyl bis zum Ende des Krieges, sondern nur als notgedrungene Zwischenlandung. Eine Zwischenlandung, die ihr Leben und das einiger anderer Menschen für immer verändern sollte. Dies ist ihre Geschichte. Nichts ist dazuerfunden.

Der Pfirsich wird gepflückt

Dass es morgens um vier Uhr gebratene Eier und frische Orangen zum Frühstück gab, war kein gutes Zeichen. George Michel wusste das aus Erfahrung. Vor kurzen Einsätzen erhielten sie immer nur pampige Pancakes und verbrannten Toast. Nur wenn es weit nach Deutschland hinein ging, wurden sie auf der Luftwaffenbasis 118 der 8. US-Luftflotte «für die Schlacht gemästet», wie er es ausdrückte. Bereits am Vorabend hatte er erfahren, dass für diesen Tag, den 11. Juli 1944, wieder eine Bomber-Mission geplant war. Es musste eine lange sein. Die Basis lag in Wendling, in der britischen Grafschaft Norfolk, nordöstlich von London, unweit des Ärmelkanals. Seit einem Monat war er nun schon hier, exakt seit seinem zwanzigsten Geburtstag am 10. Juni 1944. Neun Einsätze hatte er in dieser Zeit

Abbildung 1: Inferno in der Luft und am Boden: Ein Bomber des Typs B-24 «Liberator» wirft Bomben über Deutschland ab. (George Michel’s Wartime Log)

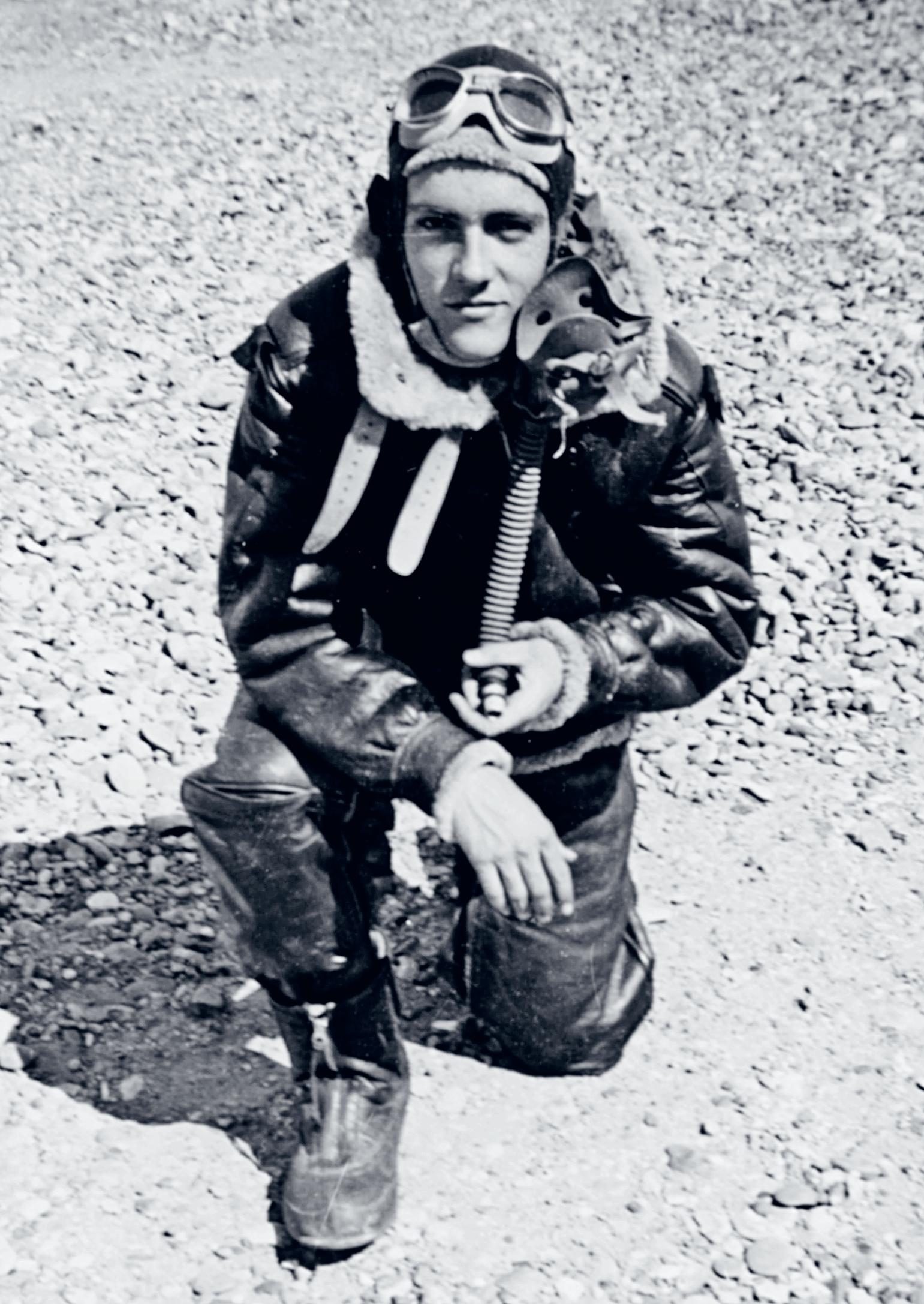

Abbildung 2: Mit neunzehn Jahren freiwillig in den Krieg: George William Michel während seiner Ausbildung auf dem Stützpunkt Blythe in Kalifornien, April 1944. (George Michel’s Wartime Log)

geflogen. Die ersten hatten ihn in die Normandie gebracht, hinter die Front der Invasion vom 6. Juni, und in die Umgebung von Paris. Dann war es immer weiter ins Feindesland hinein gegangen: Hamburg, Potsdam, Magdeburg. Es war jedes Mal die Hölle. Zuerst flogen sie durch einen Himmel voller kleiner schwarzer Wolken, mit denen die Geschosse der Flugabwehrkanonen explodierten. Ihre Splitter durchschlugen die Aluminiumhaut der B-24 wie Papier und zerfetzten alles, was sie trafen. Schutz boten einzig die acht Kilogramm schweren Flak-Anzüge, die anstelle des Fallschirms um den Oberkörper geschnallt werden konnten. Wenn die Flak-Wolken nachliessen, stieg die Angst. Denn das hiess in der Regel, dass die deutschen Messerschmitt-Jäger auftauchten und einen um den anderen der schweren Bomber vom Himmel holten. Als Funker hatte Technical Sergeant George William Michel auch die Aufgabe, über einen mechanischen Hebel den Bombenschacht zu öffnen, wenn sie ins Zielgebiet kamen. Dazu musste er sich zwischen die Bomben auf einen schmalen Steg zwängen, den sie «Cat Walk» nannten. Er war das Einzige, was ihn von der grossen schrecklichen Leere bis zum Erdboden trennte, wenn die schweren Türen des Bombenschachts offen waren, und bot eine schwindelerregende Aussicht auf die Detonationen der abgeworfenen Bomben, deren Erfolg er per Funk melden musste.1

Viel war passiert, seit sich George und drei seiner Schulfreunde freiwillig für den Kriegsdienst gemeldet hatten. Aus dem neunzehnjährigen, schmächtigen Teenager aus Saginaw, Michigan, war ein Soldat geworden, der jeden Handgriff seiner Aufgabe an Bord der B-24 im Schlaf beherrschte. Er hatte das Elternhaus, das sein Vater Jacob, ein russischer Einwanderer, für sich, seine Frau Laura und die drei Kinder eigenhändig gebaut hatte, gegen Baracken getauscht, zuerst in Florida für die militärische Grundausbildung, dann auf dem Blythe Army Airfield in der kalifornischen Wüste, als Mitglied der zehnköpfigen Crew einer B-24 mit dem Übernamen «Georgia Peach».

Fast alle Besatzungen gaben ihren Bombern Übernamen und da zwei der Männer an Bord aus Georgia stammten, entschlossen sich der Pilot Siegvart («Sig») Robertson, der Copilot Vincent Willis, den sie alle nur «Dumbo» nannten, der Navigator John Gates, der Bombardier Chester Drake, der Bordingenieur Gerald Landry, die beiden Seitenschützen Frank Kintana und Joe Burdette, der Kugelturmschütze Peter Borraccini, der Heckschütze J. T. Preston Moore und er, ihre Liberator B-24 H mit der Nummer 251106 auf den Namen der Symbolfrucht dieses US-Bundesstaates zu taufen: Pfirsich aus Georgia – «Georgia Peach». An diesem 11. Juli 1944 waren sie um 03:30 Uhr aus ihrem unruhigen Schlaf auf den

Abbildung 3: Die neun Besatzungsmitglieder der «Georgia Peach» am 11. Juli 1944. Von oben links nach unten rechts: Joe Burdette, Chester Drake, Vincent «Dumbo» Willis, John Gates, Frank Kintana, Gerald Landry, George Michel, J. T. Preston Moore, Siegvart «Sig» Robertson. Der Kugelturmschütze Peter Borraccini war an diesem Tag nicht im Einsatz. (George Michel’s Wartime Log)