Mai-Juni 2 025

6 9 707 I 6,50 Euro

www.dmm. t ravel

Geschäftsreisebranche setzt auf neue Regierung •••

Mai-Juni 2 025

6 9 707 I 6,50 Euro

www.dmm. t ravel

Geschäftsreisebranche setzt auf neue Regierung •••

Klimafreundliche

Mobilität •••

Eine To-do-Liste für Mobilitätsmanger

Neue VielfliegerSteuer für Europa ••• Wer viel fliegt, soll auch mehr bezahlen

Hotellerie-Siegel für Nachhaltigkeit •••

Check der Stiftung Warentest

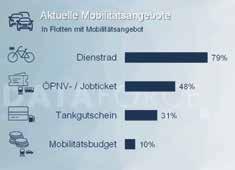

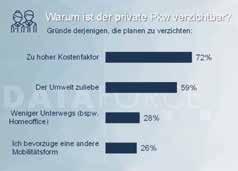

Mobilitäsbudget statt Dienstauto ••• Immer mehr Firmen steigen um

Der geschäftliche Tourismus steht vor einem Neuanfang. In der Ära nach Corona erwartet Sie ein attraktives Feature mit „Wir sind Business Travel“ Unter diesem Motto steht unser neuer virtueller DMM-Online-Marktplatz.

Die Wahl der richtigen Partner für alle Mobilitäts- und Eventbereiche eines Unternehmens ist zu einer großen und verantwortungsvollen Aufgabe geworden: Von Flugreisen über Bahnfahrten, vom Geschäftswagen über das Mietfahrzeug und Carsharing, von der Wahl des passenden Geschäftsreisebüros bis hin zum gewünschten Hotel und Restaurant, vom effektivsten Kommunikationsmittel bis zur richtigen Software. Für alles, was die Planungs- und Organisationsabläufe des betrieblichen Mobilitätsmanagements erleichtern soll, brauchen unsere Leser verlässliche Ansprechpartner und Experten.

Mit „Wir sind Business Travel“ präsentieren Sie Ihr Unternehmen in all seinen Facetten für eine Dauer von jeweils 12 Monaten.

Wie so etwas aussehen kann? Ein Beispiel: www.dmm.travel/virtueller-marktplatz/ automobilhersteller/opel/

Im Rahmen der neuen Partner-Aktion bieten wir Ihnen ein attraktives Format an:

„Wir sind Business Travel“

• Dauerpräsenz im Marktplatz auf dmm.travel (Firmenporträt, Business-Kontakte, B2B-Angebote)

• Regelmäßige Logo-Darstellung auf der Startseite

• Preis für 1 Jahr: 7 750 Euro

Mit Ihrer Teilnahme präsentieren Sie Ihr Unternehmen einer exklusiven Zielgruppe und unterstützen die unabhängige Berichterstattung aus der gesamten Mobilitäts- und Geschäftsreise-Branche.

K ONTAKTIEREN SIE EINFACH:

Jürgen Dölling

+49 (0) 511 8550 2643 | juergen.doelling@schluetersche.de

Mit der Bundestagswahl 2025 sind die politischen Weichen für die kommenden Jahre gestellt. Was Deutschland braucht ist eine wieder florierende Wirtschaft und ein Ende der illegalen Migration. Bekommt Friedrich Merz beides nicht in den Griff, ist laut Politikwissenschaftlern nicht ausgeschlossen, dass 2029 eine AfD-Regierung an die Macht kommt. •••

Der Verband Deutsches Reisemanagement (VDR) hofft nun auf konstruktive Gespräche im Hinblick auf eine zukunftsfähige betriebliche Mobilität für Deutschland. Denn Geschäftsreisen sind ein bedeutender

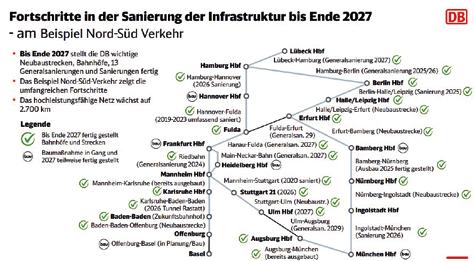

Wirtschaftsfaktor: Sie treiben Innovation, Wachstum und internationale Vernetzung voran.

Unternehmen und Geschäftsreisende brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie und Investitionen in moderne Mobilitätslösungen. Alles nichts Neues, das klang schon vor 20 Jahren so. Nur diesmal wird es ein ganz anderer Kraftakt, Deutschlands internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Dem stehen aber Donald Trump mit seinen Zöllen und Abkehr vom Westen, Wladimir Putin mit seiner Kriegslüsternheit und Xi mit seiner inzwischen unglaublichen Wirtschaftsmacht entgegen.

Fahrradwege vor Autobahnen? Für CDUChef Friedrich Merz (69) war die Einigung mit den Grünen ein wichtiger Schritt Richtung Kanzlerschaft, da er die Grünen für die Zweidrittelmehrheit gebraucht hat, um das Grundgesetz zu ändern, die Schulden aufzunehmen und sich mit der SPD auf eine Regierung zu einigen. Erstmals findet der Begriff der Klimaneutralität nun ausdrücklich Eingang in das Grundgesetz. Um Deutschlands Klimaziel zu erreichen, könnte unsere Verfassung implizit vorschreiben, dass künftig. Fahrradwege vor Straßenbau gehen. Das heißt aber auch, dass die staatlichen Organe verpflichtet sind, die Klimaziele unbedingt und mit allen Mitteln erreichen zu müssen. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Denn es gilt seit jeher, ohne einen gewissen Druck können Ziele nicht erreicht werden. Möglicherweise hilft das auch der E-Mobilität.

„Jetzt kommt es darauf an, Mobilität als zentrale wirtschaftspolitische Aufgabe zu begreifen“, appelliert VDR-Präsident Christoph Carnier. „Eine leistungsfähige und zuverlässige Verkehrsinfrastruktur, steuerliche Anreize für eine nachhaltige geschäftliche Mobilität sowie der Abbau administrativer Hürden sind entscheidend, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. „Der VDR will als Partner und Impulsgeber bereitstehen, um gemeinsam die Weichen für eine nachhaltige, effiziente und wirtschaftlich tragfähige Mobilitätsstrategie zu stellen.“

Luftverkehrs- und Frequent-Flyer-Steuer. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft fordert von der neuen Bundesregierung ein klares Bekenntnis zum Luftverkehrsstandort Deutschland. Ziel ist es, die massiven Wettbewerbsverzerrungen zulasten der heimischen Luftverkehrswirtschaft zu beseitigen, attraktive Standortbedingungen für den Luftverkehr zu schaffen und die Anbindung der deutschen Wirtschaft an ihre internationalen Märkte zu stärken. Wettbewerbsverzerrungen, wie hohe staatliche Standortkosten, einseitige EU-Regulierungen sowie höhere Kosten im EU-Asien-Verkehr aufgrund der Sperrung des russischen Luftraums, belasten den Luftverkehr hierzulande enorm. Zu den sechs Kernforderungen des BDL zählt die Abschaffung der Luftverkehrsteuer. Aber schon erscheinen neue dunkle Wolken am Horizont. In Brüssel und zuvor schon in UK ist

von der notwendigen Einführung einer Vielfliegersteuer die Rede.

Bergab. Die deutschen Autokonzerne haben in 2024 vor allem wegen des miesen Geschäfts in ihrem wichtigsten Markt China teils massive Gewinneinbrüche vermelden müssen. Grund: Die Chinesen wollen keine Verbrennerautos mehr und VW, Audi, BMW, Mercedes und Porsche können selbst mit ihren BEV den aufstrebenden Chinesen technisch nicht mehr das Wasser reichen. Zudem besteht die Gefahr, dass BYD, XPeng & Co. so manch‘ deutschen Autobauer aus den Firmenuhrparks verdrängen.

Preise steigen, Pünktlichkeit sinkt. Wir kennen es von der Deutschen Bahn. Aber auch die Airlines sind kaum besser. Für die bei der Bahn jährlichen, bei den Fluggesellschaften auch unterjährigen Preissteigerungen bekommen die Passagiere aber nicht etwa eine bessere Leistung. Im Gegenteil: die Pünktlichkeit sinkt. Und mit der Servicequalität ist es bei den Airlines auch nicht mehr weit her. Hoffen wir auf eine Änderung im positiven Sinn.

Freuen Sie sich auf eine spannende Lektüre und schauen Sie auch auf dmm.travel, das Infoportal für Unternehmensmobilität.

Gernot Zielonka Chefredakteur

Silberstreif am Horizont

Die Geschäftsreisebranche setzt alle ihre Hoffnungen auf die neue Bundesregierung. Aber seitens der schwarzroten Koalition ist im Koalitionspapier immer nur vom „Wir wollen“ die Rede und so gut wie nicht vom „Wir werden“.

Klimafreundliche Mobilität

Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute mehr als ein Trend. Sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Besonders in der betrieblichen Mobilität bietet sie enormes Potenzial, um nicht nur den CO2-Ausstoß zu reduzieren.

Das Dienstrad hat Konjunktur

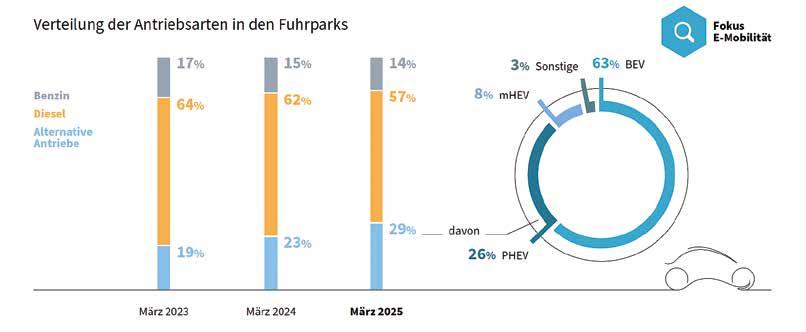

Die Bedeutung des Fahrrads als resilienter Wirtschaftsfaktor nimmt zu. Gut eine Viertel Million der Unternehmen in Deutschland gibt seinen Beschäfigten die Möglichkeit, ein Dienstrad zu leasen. Infos dazu auch auf der Eurobike.

Trendmonitor

5 I Resturlaub mit Bleisure nutzen

News

6 I Wissenswertes in Kürze

Titelstory

12 I Silberstreif am Horizont Geschäftsreisebranche setzt alle ihre Hoffnungen auf die neue Regierung.

Geschäftsreise

18 I Teuer, intransparent, dreckig Autobahn-Rastanlagen, ob bewirtschaftet oder nicht, sind nicht nur für Geschäftsreisende eine Zumutung.

21 I Bonusprogramme April-Juni 2025 Dienstreisende können neuerdings auch ITA-Points sammeln.

22 I Kommt eine Vielfliegersteuer? Klimaorganisationen und UK wollen eine neue Luftfahrt-Abgabe.

24 I Klimafreundliche Mobilität Nachhaltigkeit ist für Unternehmen heute mehr als ein Trend.

27 I Elegante Suiten am Himmel Air France und die neue La Premiere First Class.

28 I Komfortablere Dienstreise Eine neue "TGVinOui"-Generation soll in Frankreich starten.

30 I 13 Generalsanierungen der Bahn Seit der Bahnreform 1994 ging es mit der Pünktlichkeit bergab. Erneuerte Strecken sollen‘s richten.

33 I Ranking der Bahnunternehmen Trenitalia und Regiojet bieten die beste Performance.

34 I Das Dienstrad hat Konjunktur Die gesündeste und umweltfreundlichste Form der Mobilität.

Hotel & MICE

38 I Check-in mit gutem Gewissen Stiftung Warentest nahm sich Nachhaltigkeitssiegel der Hotellerie vor.

Geschäftswagen

40 I Mobilitätsbudget als Benfit Attraktive Alternativen für den Dienstwagen gibt es zuhauf.

44 I Stromtanken ist viel zu teuer Der VDA übt heftige Kritik an den überzogenen Ladesäulen-Tarifen.

45 I Firmen flotten mehr BEV ein Batterieelektrische Autos landen bei immer mehr Unternehmen.

46 I Ein famoses E-SUV Audi‘s Q6 e-tron hat uns in nahezu allen Belangen überzeugt.

48 I Ein souveränes Flaggschiff EQS SUV- Ein fantastisches E-Mobil, groß, aber leider sehr teuer.

50 I Kompaktes intelligentes SUV BYD und seine absolut überzeugende Alternative: Der Atto 2.

Recht & Steuern

52 I Info-Pflicht bei Flugbuchungen Das oft ärgerliche Problem mit den Mietwagenreservierungen.

Vorbild & Modell

54 I Der Tarurs wird 25 1016, 1116 uns 1216 bringen zig Businesstraveller sicher ans Ziel.

Geschäftswagen

56 I Gewerblicher Markt Q2 2025 Was die Autohersteller alles planen und was sonst noch passiert.

Inside

57 I Köpfe & Skurriles

Vorschau

58 I DMM 07-09.2025 und Impressum

ZUR OPTIMIERUNG IHRES BUSINESS: IN JEDER AUSGABE DIE AKTUELLEN BRANCHENTRENDS IN ZAHLEN

Aktuelle Markt- und Preisentwicklungen im Business Travel Marktbeobachtungen von DMM

Der Markt I Mai–Juni 2025

Mobilitätsmanager/Business Traveller sollten ihren Urlaub für 2026 schon jetzt planen und die Gelegenheit nutzen, um anstehende Geschäftsreisen mit privaten Aufenthalten zu verbinden. Diese Bleisure-Reisen sind kein Nischentrend mehr. Eine SAP-Concur-Studie ergab, dass über die Hälfte der deutschen Geschäftsreisenden ihre Business-Trips um einen privaten Urlaub verlängern wollten (52 %). Ob die Kombination von Geschäftsreisen und Freizeit sich in der Arbeitswelt etablieren wird, man wird sehen. Vor allem Vielreisende interessieren sich für diese flexible Form des Reisens. Die Motivation ist dabei unterschiedlich: Während zwei von fünf Reisende laut DRV die Gelegenheit nutzen möchten, neue Orte zu erkunden, statt nur durchzufahren (44 %), steht für andere die Erholung nach intensiven Geschäftsterminen im Vordergrund (34 %). Mobilitätsmanager können diesen Trend nterstützen – etwa durch flexible Reiserichtlinien und transparente Regelungen zur Kostenübernahme.

1. Zeitliche Abgrenzung: Ein klar definierter Übergang zwischen Geschäftsreise und privatem Aufenthalt ist die Basis für erfolgreiche

Bleisure-Trips. Mitarbeitende und Vorgesetzte sollten von Anfang an festlegen, wann der geschäftliche Teil endet und die private Reisezeit beginnt.

2. Reisetyp und Destination: Die Art der Geschäftsreise eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten für die private Verlängerung. Konferenzen und Messen sind durch ihren festen Zeitrahmen perfekt für ein verlängertes Wochenende, während Kundentermine meist flexibler geplant werden können. Auch im Frühjahr locken viele Destinationen mit attraktiven Freizeitmöglichkeiten: die ersten Strandtage an der Küste Spaniens, Wandern entlang des Starnberger Sees nach einem Termin in München oder ein entspannter ThermenBesuch am nächsten Tag.

3. Unterkunftswahl: Eine GBTA-Studie zeigt, dass 82 % der Dienstreisenden für den privaten Teil in derselben Unterkunft bleiben – das vereinfacht die Organisation und ermöglicht eine stressfreie Verlängerung des Aufenthalts. Bei der Auswahl sollten Faktoren wie Lage, Ausstattung und Eignung für beide Reisezwekke berücksichtigt werden: zentral für Geschäftstermine, aber auch gut angebunden für Freizeitaktivitäten.

4. Professionelles Kostenmanagement: Für die steuerliche Behandlung von Reisekosten ist eine saubere Trennung von geschäftlichen

und privaten Ausgaben unerlässlich. Ebenso sollte eine eventuelle Kostenübernahme durch den Arbeitgeber transparent geregelt sein. Immerhin übernehmen laut DRV bereits 53 % der Unternehmen die An- und Abreisekosten bei Bleisure-Reisen, z. B. durch eine spätere An- oder Abreise zum Geschäftsreiseziel. Digitale Lösungen für die Reisekostenabrechnung unterstützen dabei durch automatisierte Prozesse und eine übersichtliche Aufschlüsselung der Ausgaben, durch die private Reiseteile nicht in die Abrechnung einfließen.

Bleisure: Ein Gewinn für beide Seiten. Wenn Mitarbeitende Geschäftsreisen und Urlaub miteinander verbinden können, steigert das ihre Zufriedenheit und Produktivität, glaubt man jedenfalls. Unternehmen gewinnen dadurch motivierte Teams und zeigen, dass sie moderne und flexible Arbeitsweisen unterstützen. Wer die Möglichkeit auf Bleisure hat, reist gerne geschäftlich – das macht Unternehmen auch für neue Talente attraktiv. Mit dem Frühling endet in vielen Unternehmen die Frist für den Resturlaub. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um Geschäftsreisen mit übriggebliebenen Urlaubstagen zu kombinieren, neue Orte zu entdecken oder stressige Phasen unterwegs mit einem privaten Tapetenwechsel auszugleichen. •••

Turkish Airlines: „SmartMic" hilft bei Verständnisfragen

Turkish Airlines hat an Flughäfen in der Türkei neue SmartMic-Übersetzungsgeräte eingeführt, mit denen Passagiere auch ganz ohne Englischkenntnisse problemloskommunizieren können. Die flächendeckende Einfürung idt erfolgt. Die Geräte übersetzen in 52 Sprachen und 72 Akzente und ermöglichen Passagieren, mit dem Personal der Airline in ihrer Muttersprache zu kommunizieren. Über zwei 7-Zoll-Bildschirme können sowohl Passagiere als auch Turkish Airlines Mitarbeitende das Gespräch in Echtzeit verfolgen, sodass die Reisenden die benötigten Informationen schnell und unkompliziert erhalten. Turkish Airlines hat 100 SmartMic-Geräte an ihrem Heimatflughafen in Istanbul sowie an den türkischen Regionalflughäfen Adana, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman und Izmir installiert. Die Geräte sind auch in Großbritannien am LHR. CEO Bilal Eksi: „Wir freuen uns, dieses innovative SmartMic-Gerät vorstellen zu können, mit dem unsere Fluggäste im Transit durch die Türkei in ihrer eigenen Sprache mit unserem Personal sprechen können. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Passagiere unabhängig von ihrer Nationalität eine reibungslose und nahtlose Reiseerfahrung haben.” Die flächendeckende Einführung der SmartMic-Geräte ist bereits erfolgt. Die Airline fliegt derzeit 130 Länder und 346 Ziele auf fünf Kontinenten an.

••• Luftfahrt

Air Astana: 32LR für Flüge Frankfurt-Astana-Frankfurt. Ab 10. 05.2025 B767-300 ER mit mehr Sitzplatzkapazität.

Air China: Seit dem 04.04.2025 auf der Strecke Peking – Frankfurt 2x/Wo wieder größere B7478 statt B777-300 ER.

Air France-KLM: Vereinbarung mit Amadeus. Kunden können so einfacher Änderungen an ihren Reisen und Zusatzleistungen vornehmen.

Air Transat: Berlin-Toronto vom 19.06. bis 24.10.2025.2xWo.

British Airways: Lounge Seattle Tacoma nach umfassender Renovierung wiedereröffnet. Sie ist Teil eines Modernisierungsprogramms, das auch Lounges in

••• United Airlines

Am internationalen Flughafen

George Bush in Houston hat United Airlines einen neuen United Club Fly eröffnet. Der hochwertige Grab-and-Go-Service richtet sich an United-Passagiere, die zwischen zwei Flügen sich auf die Schnelle einen Snack oder etwas zu trinken holen möchten. Zugang haben Mitglieder des United Clubs sowie alle United-Passagiere in Premiumklassen. Für den Eintritt müssen sie lediglich ihre Bordkarte am Automaten scannen. Im United Club Fly erwartet

sie eine große Snackauswahl mit warmem Süßgebäck, Sandwiches, Salaten und Wraps sowie Softdrinks, frisch gepresstem Orangensaft u.a.m.. Ein Barista bereitet Kaffeespezialitäten frisch zu. Der United Club Fly in Houston ist bereits der zweite Standort dieses Konzepts. Der erste ist in Denver. In Houston befindet sich der Club an der Südseite des Terminalbereichs B. Sein modernes Design erinnert an das Image der Stadt als Space City. Insgesamt investiert UA in

DB und Condor kooperieren enger

Houston rund 2,6 Mrd. USD, u.a. in die Renovierung und Vergrößerung von Terminal B sowie in einen neuen United Club (Eröffnung 2026). Auch an anderen Flughäfen engagiert sich UA für zusätzlichen Komfort der Fluggäste. So erweitert die Airline die Polaris Lounges an den Airports von Chicago und New York/ Newark. In Denver wurde die Erneuerung der United Clubs abgeschlossen. Einen ganz neuen United Club kündugt UA in 2026 für San Francisco an.

Die Deutsche Bahn und die Fluggesellschaft Condor bauen ihre Zusammenarbeit aus und bieten künftig weitere Möglichkeiten für eine Anreise zum Rhein-Main-Airport an. So können künftig bereits bei der Flugbuchung auf Condor-Langstreckenflüge angepasste Zugverbindungen ausgewählt werden. Wo immer Luftfahrt und Bahn kooperieren, verzeichnet die Schiene zweistellige Wachstumsraten. Durch den Codeshare profitieren Gäste von einer einfacheren Buchung von Zug und Flug in einem Vorgang, einer kostenfreien Sitzplatzreservierung im ausgewählten Zug, optimierten und abgestimmten Umsteigezeiten, einer kostenlosen Umbuchung bei Verspätungen sowie Zugang zu DB Lounges für Condor Business Class Gäste.

Singapur, Washington, Lagos und London Gatwick umfasste.

Condor: Ab Ende Oktober zwei Mal/Tag Frankfurt -Wien.

Emirates: Neues TelemedizinSystem von Parsys, das auf 300 Flugzeugen installiert wird. Die Technologie ermöglicht hochauflösende Videoübertragung, Fernuntersuchungen und ein 12-Kanal-EKG, wodurch medizinische Notfälle effizienter behandelt werden können.

Korean Air: Neue Lackierung der Jets.

Lufthansa City Airlines: Sechs neue Routen ab München: Barcelona, Dublin, Oulu, Paris, Rom und Sevilla. Bis Juli 2025 bis zu 122 Flüge/Wo. auf 13 Routen.

Nigeria: Regierung erwägt Gründung einer neuen nationalen Airline. 2024 scheiterte das ursprüngliche Projekt Nigeria Air.

Qantas: Modernisierung der Kabinen von 42 der 75 B737-800:. Neue Sitze in Business und Economy, größere Gepäckfächer.

Qatar Airways: Ab 10.07.2025 21x/Wo und damit durchgehend drei Mal täglich von Berlin nach Doha.

Ryanair: In Dortmund, Dresden, Hamburg und Leipzig/Halle wird das Angebot reduziert. Seit 30. März von Lübeck nach London, Malaga und Mallorca.

SAS: Flüge von StockholmArlanda nach Keflavik auf Island vom 22.06. – 11.08.2025.

Singapore Airlines: Passagiere dürfen seit dem 01.04.2025 weden Powerbanks an den USBPorts der Flugzeuge laden noch ihre eigenen Geräte damit während des Fluges betreiben. Gilt auch bei Thai Airways.

Southwest: Ab dem 28.05.2025 Gebühren für aufgegebenes Gepäck. Kostenlos bleibt es für Rapid Rewards A-List Preferred Mitglieder und Passagiere mit Business Select Tickets. A-List Mitglieder sowie Kreditkarteninhaber des Rapid Rewards Programms erhalten ein kostenloses Gepäckstück.

Wizz Air: Ab dem 02.06.2025 verbindet sie 3x/Wo Friedrichshafen mit der serbischen Hauptstadt Belgrad.

••• Lindner

Der Generalbevollmächtigte der insolventen Lindner Hotels AG, Frank Kebekus, berichtet, dass bei den Verhandlungen mit Verpächtern derzeit konstruktive Lösungen erzielt werden. Somit hätten kurzfristige Schließungen von Hotels verhindert werden können. Arbeitsplätze in den Häusern seien erhalten geblieben. Die Sanierung der Lindner Hotels AG schreite zügig voran und verlaufe bisher planmäßig. Der gesamte operative Betrieb innerhalb der Gruppe läuft stabil. Als nächster Schritt werden die Sanie-

rungsbeiträge der Gläubiger gebündelt und in einem Insolvenzplan zusammengefasst. Dieser soll im zweiten Quartal 2025 finalisiert und dem Amtsgericht Düsseldorf zur Abstimmung vorgelegt werden. Ziel ist es weiterhin, im Sommer 2025 das Eigenverwaltungsverfahren planmäßig über einen Insolvenzplan abzuschließen. Dem Antrag auf Eigenverwaltung hatte das Amtsgericht Düsseldorf am 16. Dezember 2024 zugestimmt, die Verfahrenseröffnung erfolgte zum 01. März 2025.

Das Triest in Wien wird ein Radisson Blu

Die Radisson Hotel Group wird das Wiener Hotel „Das Triest“ wiedereröffnen. Das Haus, das 1995 als erstes Designhotel der Stadt eröffnete, wird nach Renovierung als „Radisson Blu Das Triest Hotel, Vienna“ firmieren. Das neue Hotel bringt auch die berühmte Silver Bar in der Lobby zurück. Fünf Tagungsräume für Meetings und Events mit bis zu 284 Personen. Fitnessraum und Sauna bieten Raum für Sport und Erholung. Die Radisson Hotel Group hat in Österreich aktuell über 10 Hotels im Betrieb oder in der Entwicklung. In Graz wurde im Sommer das Radisson Hotel Graz als erstes Haus der Upscale-Marke in der Alpenrepublik eröffnet. Weitere Hotels und Projekte unter den Marken Radisson RED, Radisson Individuals, Park Inn by Radisson und Prize by Radisson sind in Innsbruck, Linz, Salzburg und Wien zu finden.

••• TFE

Vor wenigen Tagen eröffnete das neue A by Adina (eine Marke der australischen TFE Hotels) Vienna Danube, in Wien. Das Apartment-Hotel befindet sich im 180 m hohen Danubeflats Wolkenkratzer. Das Hotel bietet 120 Studios, One- und Two-Bedroom Apartments mit flexiblen Wohnbereichen inklusive Küche und Arbeitsbereichen. Zur Ausstattung gehören ein Infinity Pool, Saunen, ein Fitnessbereich und australische Speisen im Lottie’s, der hauseigenen Bar mit kleinem Restaurant. Das in Zusammenarbeit

mit BWM Designers & Architects entworfene A by Adina Vienna Danube verbindet europäische Ästhetik mit schlichter Eleganz. Die öffentlichen Bereiche überzeugen durch ein durchdachtes Design - warm und einladend. Asli Kutlucan, Chief Executive Officer Europe, TFE Hotels: „Wir freuen uns sehr, A by Adina mit diesem außergewöhnlichen Haus in einer wirklich erstklassigen Lage in Europa einzuführen. A by Adina verbindet stilvollen Hotelservice mit der Privatsphäre eines durchdacht gestalteten Apartments.“

PROFESSIONELLE FLOTTENLÖSUNGEN FÜR ALLE UNTERNEHMENSGRÖSSEN

Für die individuellen Anforderungen Ihrer Flotte stehen wir Ihnen gerne zur Seite: Hotline: +49 (0)961 63186666 Internet: atu-flottenloesungen.de

Mehr Infos zur Elektromobilität:

BeNEX ist neuer Eigentümer von Abellio Deutschland

Nach Abschluss der wettbewerbsrechtlichen Prüfung und Zustimmung aller Aufgabenträger gehört die ATH Rail Transport Beteiligungsgesellschaft Deutschland GmbH nun dem auf regionalen Bahnverkehr spezialisierten Mobilitätsdienstleister BeNEX. Die Transaktion umfasst die Eisenbahnverkehrsunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland (Halle / Saale) und WestfalenBahn (Bielefeld) sowie die Servicegesellschaft PTS (Neuss). BeNEX übernahm Mitte Oktober 2024 100 % der Gesellschafteranteile an Abellio Deutschland von der niederländischen Staatsbahn. BeNEX baut mit der Übernahme von Abellio Deutschland das Angebot für umweltfreundliche Mobilität weiter aus und wird seine Fahrgastzahlen steigern. Abellio Rail Mitteldeutschland und WestfalenBahn werden dabei weiterhin ihre verkehrsvertraglich vereinbarten Leistungen erbringen. An den aktuellen Angeboten und Fahrplänen ändert sich für die Fahrgäste durch die Übernahme nichts.

••• Deutsche Bahn

Die Baureihe 406, die den ICE 3 vor 25 Jahren zum ICE International machte, ist am 12. April 2025 nach einer Sonderfahrt von Hannover nach Amsterdam in Rente gegangen. Vor einem Vierteljahrhundert läutete der ICE 3M eine neue Ära des internationalen Bahnverkehrs ein. Mit ihrem ersten Einsatz zur EXPO 2000 im internationalen Fahrgasteinsatz, begann die Erfolgsgeschichte von ICE International, die in diesem Jahr 25 Jahre wird. Der 406 machte den ICE-Verkehr nach Amster-

Neue Gepäckregeln für TGV

Geschäftsreisende mit Mehrtagesreisen zu Zielen in Frankreich, die ab Frankfurt, Stuttgart oder München TGV-Züge nutzen, müssen sich umstellen. Denn die französische Bahn SNCF hat neue Reisegepäckregeln eingeführt. In die TGV Hochgeschwindigkeitszüge dürfen nur noch zwei Gepäckstücke mit an Bord genommen werden, dazu noch ein kleines Handgepäck. Die zugelassenen Dimensionen in der Kategorie "Essentiel" – der Economy-Klasse der SNCF – betragen 90 x 70 x 50 cm für das größere Stück und 40 x 30 x 15 cm für

••• Bahn

DB Fernverkehr: Die noch vorhandenen 58 Garnituren der ersten ICE-Generation (IC1) sollen mindestens bis 2036 im Einsatz bleiben. Anstelle des vormaligen ICE fährt ein IC2 Dosto das Pendler IC-Paar 2081/2080 Nürnberg (ab 6.16 Uhr) – München (an 08.08 Uhr, ab 16.07 Uhr) – Nürnberg (an 17.59 Uhr). Das ist ideal für Geschäftsreisende.

DB Fernverkehr und SNCF: München-Paris über Stuttgart: 5 Zugpaare ab Dez. 2026.

DB Regio: Moderne vierteilige Siemens Mireo Triebzüge jetzt auf der Strecke NürnbergRegensburg-München-Flughafen.

EC-Verkehr Berlin-Warschau: PKP Intercity stellt Kulturwagen

(Konferenzwagen) in EC ein. An Bord Lesungen, Workshops, Konzerte. Projektpartner sind die Städte Berlin, Posen, Warschau.

Hochrheinbahn: Ausbau und Elektrifizierung der 75 km langen Strecke Basel-Erzingen. 3 neue Haltepunkte, 16 werden modernisiert. Schweiz steuert 50 Mio. Euro zu den Baukosten (430 Mio. Euro) bei. Baubeginn 2026.

Strecke Cottbus-Lübbenau: Zweigleisiger Wieder-Ausbau der seit 1945 eingleisig von den Russen zurückgebauten 29 km langen Strecke planfestgestellt. Inbetriebnahme Ende 2027.

Regio S-Bahn Ortenau: Auf den Linien Offenburg-Freudenstadt, Offenburg-Bad Griesbach, Offen-

dam, Brüssel und Paris erstmalig möglich – schnell, komfortabel und grenzenlos. Nutzer auf diesen Verbindungen waren hauptsächlich Geschäftsreisende. Denn mit den ICE 3M waren sie ab Frankfurt meist schneller in Paris, in Brüssel oder Amsterdam als mit dem Flugzeug. Aktuell hat die DB die Flottenmodernisierung im internationalen Schnellverkehr abgeschlossen. Die Baureihe 408 hat übernommen. Vom 406 hatte Siemens 17 jeweils achtteilige Einheiten gebaut. Die ICE-3M-Zü-

ge (darunter drei der NS) verkehrten bis 2024 hauptsächlich nach Amsterdm und Brüssel. Sechs Züge wurden 2007 für den Verkehr nach Frankreich umgerüstet und als ICE 3MF bezeichnet. Mit Vmax 330 km/h sind sie gemeinsam mit den 403 die schnellsten Reisezüge in Deutschland. Im Betrieb erreichen diese ICE in Deutschland planmäßig bis zu 300 km/h. Während des Einsatzes auf der LGV Est européene waren sie mit 320 km/h zwischen Straßburg und Paris unterwegs.

das kleinere. Dazu ist noch ein Handgepäckstück erlaubt. Die Maße wirken auf den ersten Blick eher großzügig. Wer sich allerdings nicht daran hält, muss seit März 2025 eine Geldstrafe von 30 bis 50 Euro berappen. Der Schritt nährt den Verdacht nährt, die Bahn wolle Reisende schrittweise an die Gepäck-Restriktionen von Billigfliegern gewöhnen. Ein Sprecher der französischen Bahngesellschaft rechtfertigte die neue Regel mit dem Verweis auf den „Komfort“ der Reisenden: Allzu oft versperrten Koffer den Mittelgang oder fielen gar aus den Ablagen herunter. Die neuen Normen lägen zudem „weit über den in Flugzeugen geltenden Limits“.

burg-Straßburg, Ofenburg-Riersbach setzt die SWG (mit Ausnahme Offenburg-Straßburg) 20 batterieelektrische Triebzüge Siemens Mireo Plus B ein.

S-Bahn Hamburg: Vollständig digitalisiertes Netz ab 2030. Mit Einführung von ATO (Automatic Train Operation) Und ETCS2 (European Train Control System) können 30 % mehr Züge fahren.

NWL: Angeschlagene Eurobahn für 1 € übernommen.

Bochum Hbf: Zweite Vollsperrung vom 05.09-31.10.2025.

DSB: Noch in 2025 zwei Tageszugpaare Kopenhagen-Oslo mit neuen Talgo-Garnituren der Dänischen Staatsbahn.

ÖBB: Nach dem ausgelieferten 13 neuen Nightjet-2-Zügen (siebenteilig) baut Siemens 20 weitere Garnituren.

RZD: Siemens ICE3-Pendants Velaso RUS „Sapsan“ werden 2028 durch neue russische selbst entwickelte Züge ersetzt.

SBB: Fern- und Regionalverkehr war 2024 pünktlich wie noch nie. 93,2 % aller Züge waren weniger als 3 Minuten verspätet. 98,7 % aller Anschlüsse wurden erreicht.

Trenitalia-France: Fernverkehr Paris Gare de Lyon - Milano Centrale mit Frecciarosse-Zügen wieder aufgenommen. 2x täglich. Zusätzlich 3 FrecciarosseZugpaare/Tag Paris-Marseille.

Bayern erlaubt kostenloses Parken für

und PHEV

Mit einer teilweisen Befreiung von Parkgebühren will die bayerische Staatsregierung den Umstieg auf Elektroautos attraktiver machen. Seit 01. April 2025 isr für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge auf öffentlichen Verkehrsflächen in Bayern für die ersten drei Stunden keine Parkgebühr fällig. Bernd Bukkenhofer, Geschäftsführer des Bayerischen Städtetags, lehnt eine Verpflichtung der Kommunen ab. Es müsse jeder Stadt im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung weiter überlassen bleiben, wie sie die Parkraumbewirtschaftung auch unter Berücksichtigung des Klimaschutzes gestalten wolle. Das kostenfreie Parken für BEV, PHEV und H2-Autos ist vorerst bis Ende 2026 befristet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann räumte ein, dass die Neuerung bei Kommunen zu Einnahmeausfällen führen könne. Aufgabe von Kommunen sei im Kern aber nicht, durch die Bewirtschaftung von Parkplätzen Einnahmen zu erzielen, "sondern die Parkplätze zu bewirtschaften". Die Gebührenbefreiung für E-Autos habe einen positiven Effekt, auch wenn er sich finanziell schwer messen lasse. Die Regelung werde die Innenstädte beleben und E-Autos attraktiver machen. "Und das ist etwas, was natürlich auch die Kommunen wollen." Denn auch für die Städte sei es von Vorteil, wenn mehr Elektroautos als andere Fahrzeuge unterwegs seien, allein schon der Umwelt zuliebe.

••• Luftfahrt

2025 wird Jahr der E-Mobilität: Die Preise für BEV fallen bei allen Herstellern, damit die E-Skepsis vieler potenzieller Kunden weicht.

Autobauer aus China: Nach dem verkorksten ersten Anlauf 2023/24 mit nur geringen Neuzulassungen wollen BYD, GWM, Lynk, NIO & Co. ihren Vertrieb in Deutschland forcieren.

Agenturmodell: Bei der Neuausrichtung des Vertriebs kommt die Rolle rückwärts. Nach Jaguar und Ford, Stellantis und VW bröckelt die Agentur-Euphorie.

BMW: Neue Klasse startet mit iX3 (auch Allradversion) und kurz danach mit dem 3er. 800 VoltSystem; 30 % höhere Reichweite,

Lange hat sich Mazda Zeit gelassen, ein Modell im C- bzw. D-Segment, das batterieelektrisch angetrieben wird, anzubieten. Mit dem neuen Mazda6e schlägt der japanische Hersteller das nächste Kapitel in der Designentwicklung der Marke auf. Mazda’s erstes vollelektrisches Mittelklassemodell erscheint als Mazda6e EV (Batterie 68,8 kWh) mit einer Reichweite von max. 479 km. Der Mazda6e EV Long Range mit einer 80 kWh Batterie soll eine Reichweite von bis zu 552 km bieten. Kunden haben die Wahl aus zwei Ausstattungslinien: TAKUMI und TAKUMI PLUS. Das durchdachte Kabinenlayout bietet höchsten Komfort, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Zu den Highlights gehören ein großes Head-up-Display (HUD), das aktive, fahrrele-

vante Informationen in die Windschutzscheibe projiziert. Ergänzend steht im Innenraum ein digitales 10,25-Zoll-Kombiinstrument zur Verfügung. Ein 14,6-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole bietet darüber hinaus den Zugriff auf Kommunikationsund Unterhaltungsfunktionen. Die schwebende, horizontale Armaturentafel erstreckt sich über die gesamte Breite des Innenraums und vermittelt ein Gefühl von Leichtigkeit. Überflüssige Knöpfe und Bildschirme werden durch eine intuitive, durchdachte Anordnung der Bedienelemente ersetzt.Das Mittelklassemodell verbindet eine dynamisch-elegante Ästhetik mit hoher Praktikabilität und einem minimalistischen, aber hochwertigen Innenraum. Die sportliche Silhouette ist von

einem Coupé inspiriert und mündet in ein kurzes Heck, das dem Wagen ein limousinenartiges Erscheinungsbild und gleichzeitig die Praktikabilität eines fünftürigen Schrägheckmodells verleiht. Serienmäßig ist ein PanoramaGlasdach. Die Ambientebeleuchtung mit 64 individuell einstellbaren Farben sorgt mit sanfter, indirekter Beleuchtung für eine hochwertige Atmosphäre. Die Monoform-Vordersitze mit integrierten Kopfstützen verbinden moderne Eleganz mit außergewöhnlichem Komfort. Mehrere hochwertige Polsterungen stehen zur Wahl: weißes oder schwarzes Kunstleder in der Ausstattung TAKUMI sowie eine luxuriöse Kombination aus Nappaleder und Velourledernachbildung in der Linie TAKUMI PLUS.

30 % schnelleres Laden, 25 % höhere Effizienz,neues innovatives Bedienkonzept.

Ford: Der elektrische Explorer läuft nicht wie geplant, weil zu teuer. 2024 wurden nur 3.071 Einheiten in Deutschland zugelassen. Rausreißen soll’s der neue Puma Gen-E. Was Ford fehlt, ist ein wettbewerbsfähiges kleines E-Auto.

Northvolt: Der angeschlagene schwedische Batteriehersteller produziert vorerst weiter. Die Aktionäre (u.a. VW) stimmten gegen die Liquidierung und damit für die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens.

Megadealer nach US-Vorbild: Zunehmend werden auch die

großen Autohändler zum Kaufobjekt. Die Interessenten kommen alle aus dem Ausland. Der niederländische Branchenriese Van Mossel will in Deutschland ebenso durch Aufkäufe wachsen wie die österreichische PappasGruppe oder die britische Pendragon Group, die zum US-Riesen Lithia Motors gehört. Die Letzt genannten wollen sich alle Mercdes-Niederlassungen unter den Nagel reißen.

Porsche: Die überzogenen Listenpreise und die Vertriebsflaute in China könnten dem Sportwagenbauer gefährlich werden. Neuer E-Macan und Taycan verkaufen sich eher schlecht als recht. Auch der 911 ist zunehmend ein Ladenhüter. Ob der neue

Cayenne als BEV kommt wie geplant, ist derzeit unklar. Der Abbau von bis zu 8.000 der 42.000 Jobs steht im Raum.

Toyota: Platz 8 bei den Neuzulassungen 2024. Auch nach Marktanteilen das beste Ergebnis seit 2009. Am stärksten legten die Kleinwagen Yaris und Aygo zu.

Volkswagen: In den deutschen Werken sollen ca. 25 % weniger Fahrzeuge gebaut werden. Bis 2030 sollen 35.000 Jobs entfallen. Golf wird ab 2027 nur noch in Mexiko für den Weltmarkt produziert. In Wolfsburg soll ab 2029 ein Elektro-Golf vom Band laufen. Passat nur noch aus Bratislava. Keine Zukunft haben Osnabrück und die Gläserne Manufaktur Dresden.

Die Bundesautobahnen sind gewissermaßen die Arterien des motorisierten Individualverkehrs in Deutschland, die genau wie ihre menschlichen Gegenstücke auch mal verstopfen können, wie die Staubilanz 2023 zeigt. Entsprechend gibt es auch politische Kräfte, die sich für ein weiteres Zubetonieren Deutschlands durch den Ausbau des Fernstraßennetzes einsetzen. Dass das ein eher mühsames Geschäft ist, zeigen Daten des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Denen zufolge ist das Autobahnnetz in den letzten zwei Jahrzehnten netto um 1.135 km gewachsen. Davon entfallen 249 Kilometer auf den Freistaat Bayern und jeweils 169 km auf Thüringen und Sachsen-Anhalt. Außerdem knacken noch Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen die 100-km-Marke, wie der Blick auf die StatistaGrafik zeigt. Dagegen wurden im Westen vergleichsweise wenige Autobahn-Kilometer zugebaut - in Baden-Württemberg und Hamburg ist das Netz sogar leicht geschrumpft.

EU-Kommission

Die EU-Kommission kommt der Autoindustrie, vor allem der deutschen, bei der Berechnung der Klimaziele 2025 entgegen. Danach wird das EU-Gesetz zum Verbrenner-Aus 2035 bei der Revision des Gesetzes Ende 2025 wohl kippen. Es sieht ganz danach aus, als ob sich die Leugner des Klimawandels, also die Gegner des Verbrenner-Aus in Brüssel, durchsetzen. In einer ersten Version des Dokumentes gab die EU-Kommission noch ein klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus ab. Doch diese Passage wurde nun auf Druck des Kabinetts von

Neue Audi A6 Limousine

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestrichen. Die Verkaufserfolge von BEV sind mit Ausnahme aller skandinavischen Länder, von Belgien, den Niederlanden, von Großbritannien und anderen mehr, in Europa überschaubar. Die Neuzulassungen von Elektroautos in Europa verläuft bislang eher uneinheitlich und ist stark davon abhängig, welche staatlichen Fördermittel es gibt.

Zuletzt hatten immer mehr Autobauer ihre sehr hohen Verkaufsziele für E-Fahrzeuge der tatsächlichen Kunden-Nachfrage

anpassen müssen. Die E-Mobilität wächst zwar deutlich, aber noch nicht in dem Tempo, mit dem sich Brüssel das wünscht: „Es mangelt für die Erreichung der Flottengrenzwerte und den erfolgreichen Hochlauf der Elektromobilität offensichtlich an den Rahmenbedingungen – ob mit Blick auf Ladeinfrastruktur, Energiepreise oder auch Rohstoffversorgung“, fasst es der deutsche Autolobbyverband VDA in einer aktuellen Mitteilung zusammen. Bei dieser Ausgangslage sieht sich die EU nun offenbar gezwungen, ihre bisherige Strategie anzupassen.

Audi erweitert die A6-Modellreihe um eine Business-Limousine. Sie setzt Maßstäbe in Design und Aerodynamik, macht Innovation und Komfort in der Premium-Oberklasse in jedem Detail erlebbar. Ihr cw-Wert von 0,23 ist der beste eines Serienmodells mit Verbrennungsmotor in der Geschichte von Audi. Für erhöhte Effizienz bei gesteigerter Performance sorgen Benzin- und Dieselmotoren mit der Mild-Hybrid-Technologie MHEV plus. In Kombination mit ausgefeilten Fahrwerkstechnologien spielt die A6 Limousine ihre Alltags- und Langstreckenqualitäten aus: Sowohl das Luftfederfahrwerk als auch die Allradlenkung verbinden Fahrkomfort und agiles Handling in höchstem Maße. Viele Dinge, die Geschäftsreisen noch komfortabler machen, sind aufpreispflichtig. Die Auslieferung startet im Sommer.

NIO ET9 stellt deutsche Luxusautos in den Schatten

Allen wirtschaftlichen Turbulenzen zum Trotz geben sich die Chinesen ganz selbstbewusst und greifen mit ihrem neuen Flaggschiff ET9 nach den Sternen. Noch ist nicht entschieden, ob das Luxusmodell nach Europa kommt. Das Top-Modell liegt nicht nur preislich gute 20 % unter der deutschen Konkurrenz, ist aber in allen Belangen überlegen. Mit der spektakulären Fahrwerkstechnik "SkyRide" kann man die Fahrt im NIO mit einem Flug durchs All vergleichen. In Sachen Antrieb installiert Nio vorne 245 und hinten 462 PS (zusammen 707 PS und 700 Nm). Und obwohl der ET9 an jeder der über 3.500 Wechselstationen in China binnen 3 Minuten einen vollen Akku bekommt, sind innovativste Batterien mit 100 oder 120 kWh verbaut. Im Innern sitzt man in einer Luxuslounge aus Lack und Leder. Nio leistet sich den Luxus eines kaum 5 cm hohen 5K-Bildschirms quer durchs Cockpit. Alles was wichtig ist sieht man auf dem großen Tablet davor und natürlich auf dem HUD mit Augmented-RealityTechnik. Bei 3,25 m Radstand sind die Platzverhältnisse phänomenal. Lässt man sich chauffieren, erledigt man Arbeiten auf einem ausklappbaren Sekretär.

VW vereint Ladekarten- und Tankgeschäft

Die bisherige Tankkartentochter Logpay wurde mit dem Ladekarten-Bereich der Konzernsparte Elli zusammengefasst. Laut VW ging die neue Tochter unter dem Namen „Elli Mobility“ an den Start. Hauptsitz ist der bisherige Logpay-Standort in Eschborn bei Frankfurt. Mit der Zusammenlegung sollten u.a. Doppelstrukturen reduziert werden. Außerdem wollte man Kunden, vor allem Flottenbetreibern, den Umstieg von Verbrenner auf Elektro erleichtern. Logpay war 2002 gegründet worden und gehört seit 2019 zu 100 % zu Volkswagen Financial Services. Neben klassischen Tankkarten für VerbrennerFlotten bietet das Unternehmen bereits Ladekarten auch für umweltfreundliche Elektrofahrzeuge an, bei denen mit Elli kooperiert wird. Die Ladenetzmarke Elli hatte VW 2018 aufgelegt.

Gut sechs Wochen nach der Bundestagswahl haben sich die Union und die SPD auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag für eine schwarz-rote Regierung geeinigt. In dem Papier ist fast immer nur von „Wir wollen… “ die Rede, so gut wie nie von „Wir werden…“ Dennoch hoffen die wichtigen Player der Geschäftsreisebranche auf lange vermisste Verbesserungen.

Deutschland steht vor historischen Aufgaben. Angesichts der drängenden wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen braucht es jetzt entschlossenes Handeln. Dafür wurde mit dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD eine starke und verlässliche Grundlage geschaffen – aus Verantwortung für Deutschland, wie die Koalitionäre betonen.

Teilweise Zweifel. Die Reaktionen auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD fallen sehr unterschiedlich aus. Vertreter von Linken, Grünen und AfD übten scharfe Kritik, während die Big Player der Geschäftsreisebranche weitgehend positiv gestimmt sind. Als „ambitionslos und in Teilen sogar rückschrittlich“ werten die Grünen die Koalitionsvereinbarung. Viele zentrale Aufgaben vom Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis zur nachhaltigen Entwicklung würden konterkariert, wichtige Erfolge der Ampelkoalition rückabgewickelt. Die AfD spricht von einer Kapitulationserklärung. Von der Kernkraft sei keine Rede mehr. Und die Steuersenkungen bleiben minimal. Die Linke bezeichnet den Koalitionsvertrag als „Dokument der Verantwortungslosigkeit“. Verbände loben zwar wichtige Impulse, doch es gibt auch Zweifel. Besonders von den Gewerkschaften kommt Kritik. „Der Koalitionsvertrag enthält wichtige Punkte für dringend nötige Strukturreformen, etwa auf dem Arbeitsmarkt, zum Bürokratieabbau und beim Thema Steuern“, erklärte Christian Sewing, Chef des Bundesverbandes deutscher Banken und der Deutschen Bank. Der Anfang sei gemacht, mehr Mut müsse folgen, forderte die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK).

BDL-Statement. „Die künftige Bundesregierung hat den Ernst der Lage in der Luftfahrtbranche erkannt und möchte erste Schritte einleiten, um den Luftverkehr in Deutschland wieder auf die Erfolgsspur zu bringen, bilanziert Jens Bischof, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) den von CDU/CSU und SPD vorgelegten Koalitionsvertrag.

„Die neue Koalition will unsere schwächelnde Wirtschaft wieder in Gang bringen und dazu gehört ein starker Luftverkehr. Erste richtungsweisende Maßnahmen wie die Senkung der Luftverkehrsteuer reichen jedoch nicht aus. Spürbare Entlastungen sind nötig, damit Deutschland am Aufwärtsschwung des Luftverkehrsmarktes teilnimmt.

Um langfristig Luftverkehr nach Deutschland zurückzuholen, braucht es entweder eine komplette Streichung der Luftverkehrsteuer oder eine Halbierung der Steuerlast plus eine Beteiligung des Staates an den Flugsicherungskosten und der Luftsicherheitsgebühr. Erst dann werden wir wieder wettbewerbsfähig und können die Abwanderung von Flugzeugen aus Deutschland aufhalten.“

Auch beim Klimaschutz müssen Wettbewerbsnachteile für deutsche und europäische Airlines dringend abgebaut werden. „Dass die widersinnige nationale, europarechtswidrige PtL-Quote abgeschafft werden soll, ist überfällig. Die Airlines sollen laut der Quote ab 2026 synthetischen Kraftstoff (Power-to-Liquid, PtL) tanken, obwohl es ihn auf dem Markt faktisch nicht gibt. Sonst drohen saftige Strafzahlungen.

„Die Geschäftsreisebranche setzt alle Hoffnung auf die neue Bundesregierung.

Doch da ist ja noch Trump ...“

Gernot Zielonka I CEO zic

Die Koalition schlägt auch bei der Beseitigung von Wettbewerbsverzerrungen zulasten europäischer Airlines den richtigen Weg ein. Bischof: „Es ist gut, dass die künftige Bundesregierung sich auf EUEbene dafür einsetzen will, dass es keine Wettbewerbsnachteile für europäische Airlines gegenüber der außereuropäischen Konkurrenz gibt. Die aktuelle Gesetzgebung der EU verzerrt den Wettbewerb zugunsten außereuropäischer Airlines. Die Folge: Flugverkehr verlagert sich nur und damit auch CO2-Emissionen. Dem Klima ist damit nicht geholfen. Die Bundesregierung sollte sich für eine Evaluierung und Reform des EU-Klimaschutzpakets „Fit for 55“ einsetzen. Wir haben als Verband bereits konkrete Vorschläge vorgelegt, wie Wettbewerbsverzerrungen beseitigt werden könnten.“

Der BDL-Präsident kündigt an: „Wir werden die künftige Bundesregierung konstruktiv, aber kritisch begleiten. Ziel muss es sein, den Luftverkehr in Deutschland als zentralen Baustein unseres Wirtschaftsstandortes wieder in eine Spitzenposition zu bringen.“

der neuen Bundesregierung, die wettbewerbsverzerrenden Sonderbelastungen abzubauen. Insbesondere die geplante Abschaffung der über die europarechtlichen Vorgaben hinausgehenden PtL-Quote (Powerto-Liquid) noch im Jahr 2025 sowie das angekündigte Gleichbehandlungsprinzip bei Sustainable Aviation Fuel (SAF) schaffen Planungssicherheit und entlasten deutsche Fluggesellschaften im internationalen Vergleich.

Zudem begrüßt der BDF die angestrebte Modernisierung in der Luftfahrtindustrie und des Luftverkehrs im Sinne der Dekarbonisierung und des fairen Wettbewerbs.

89 %

der Unternehmen in Deutschland sprechen laut DIHK von einer verschlechterten Lage in den letzten vier Jahren.

BDF. Der Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften sieht im neuen Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft des Luftverkehrs in Deutschland. Geschäftsführer Dr. Michael Engel: „Der Koalitionsvertrag von CDU/ CSU und SPD markiert eine wichtige Weichenstellung für den Luftverkehrsstandort Deutschland. Die Rücknahme der Luftverkehrsteuererhöhung ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und sendet ein wichtiges Signal an die Branche. Doch um wirklich effektive Wachstumsimpulse für die Luftfahrt zu setzen und die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf europäischer Ebene zu sichern, bedarf es weitergehender Maßnahmen. Nur mit einer spürbaren Reduzierung der staatlichen Standortkosten und einer echten Entlastung der Luftfahrtunternehmen können wir langfristig den Luftverkehr stärken und die Position Deutschlands als attraktives Luftverkehrsdrehkreuz sichern.“ Positiv bewertet der BDF die Ankündigung

„Diese Maßnahmen weisen in die richtige Richtung“, so Dr. Engel. „Jetzt kommt es darauf an, die angekündigten Vorhaben zügig und ambitioniert umzusetzen. Der Luftverkehr ist Rückgrat der deutschen Exportwirtschaft, fördert den Tourismus und verbindet Menschen weltweit. Nur durch verlässliche und wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen kann der Luftverkehr in Deutschland wieder durchstarten.“ Der BDF will diesen Weg konstruktiv begleiten und sich weiterhin für eine starke Luftfahrt in Deutschland einsetzen.

VDA. Nicht zufrieden mit den Plänen von Union und SPD ist die Autoindustrie. Dass die Koalitionäre sich nun auf einen Koalitionsvertrag geeinigt haben, ist zwar begrüßenswert, betont VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Das Programm von Union und SPD setzt erste wichtige und richtige Akzente, bleibt in einigen Bereichen allerdings auch hinter den dringenden Notwendigkeiten zurück – insbesondere die Finanzierungsvorbehalte, die sich an vielen Stellen durch den Koalitionsvertrag ziehen, lassen viele Fragen offen.

Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität müssen Leitmotiv der neuen deutschen Bundesregierung sein – das ist für die Zukunft der deutschen Schlüsselindustrie, der deutschen Automobilindustrie – von entscheidender Bedeutung. Nur dann gelingt es auch, das von der Koalition gesetzte Ziel, das Potenzialwachstum zu erhöhen, tat-

Neue E-Förderung – bis jetzt Fehlanzeige.

sächlich zu erreichen. Die Einrichtung eines Deutschlandfonds kann positiv dazu beitragen, den Zugang zu Kapital – insbesondere für Investitionen von Mittelstand und Scale-ups – zu verbessern. Das Bekenntnis zum Auto, die klare Leitlinie, dass Deutschland Industrienation und Mittelstandsland ist, ist die Grundlage für einen Politikwechsel, mit dem Berlin die zuletzt überwiegend belastende Politik für den deutschen Wohlstandsmotor hinter sich lassen kann. Dieses Bekenntnis wird durch wichtige Punkte im Detail untermauert. Positiv ist, dass bei der Förderung von E-Autos auf steuerliche Anreize gesetzt wird. Die Verlängerung der Kfz-Steuer-Befreiung für E-Autos bis 2035, die Anhebung des Bruttolistenpreisdeckels bei der Dienstwagensteuer und die Einführung einer Sonderabschreibung sind wichtige Impulse und unterstützen den Hochlauf der E-Mobilität. Gleiches gilt für die vorgesehene allgemeine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß, die einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Ladestrompreise darstellt.

••• Tourismus

Der Tourismus in Deutschland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, der vielen Menschen Beschäftigung gibt, gerade auch in ländlichen Regionen. Dazu benötigt der Tourismus ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Es soll eine neue nationale Tourismusstrategie erarbeitet werdenn, die sowohl wirtschaftliche als auch nachhaltige Aspekte berücksichtigt und die Themen Tourismusakzeptanz, Lebensraumgestaltung und Digitalisierung in den Fokus rückt. Über die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) sollen die vorhandenen Wirtschaftspotenziale bestmöglich gehoben werden: Die institutionelle Förderung der DZT, die mindestens auf dem Niveau des Jahres 2024 liegen sollte, soll weiter gefördert werden. Es sollen Maßnahmen ergriffen werden, um die Anbindung und Konnektivität der Reisedestination Deutschland zu sichern, u.a. durch den Ausbau des Schienen- und Flugverkehrs. Um qualifizierte Fachkräfte muss sich das Gastgewerbe, etwa durch verbesserte Ausbildungsanstrengungen, verstärkt bemühen. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur muss mit den vorhandenen und bewährten Förderinstrumentarien wieter unterstützt werden.

Die Flughafengebühren in Deutschland nerven Airlines und Verbände.

Zentral ist dabei auch der stärkere Fokus auf den Ausbau der Lade- und H2-Tankinfrastruktur, sowohl für Pkw als auch für Nfz; wenngleich auch hier noch Konkretisierungsbedarfe bestehen. Außerdem muss die Ankündigung von Programmen für Haushalte mit kleineren Einkommen schnellstens geklärt werden, sonst werden Kaufentscheidungen verschoben. Die Anhebung der Entfernungspauschale ist sachgerecht. Das klare Bekenntnis zur Technologieoffenheit muss noch mit konkreten Ableitungen unterlegt werden – insbesondere auch mit Blick auf anstehende Entscheidungen in Brüssel hinsichtlich der CO2-Flottenregulierung. Auch bei der angekündigten Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie bedarf es in dem Zusammenhang zügiger Konkretisierungen. Deutschland als Spitzenstandort für digitale Zukunftstechnologien zu etablieren, speziell im Bereich der KI, ist ein richtiges Ziel, das natürlich mit konkreten Maßnahmen unterlegt werden muss. Die Koalition hat sich angesichts der geopolitischen Verschiebungen und Herausforderungen vorgenommen, sich für eine pragmatische und regelbasierte Handelspolitik, für die zügige Ratifizierung von EU-Abkommen sowie den Abschluss weiterer Freihandelsabkommen einzusetzen. Dies sind gerade für eine Exportnation wie Deutschland entscheidende Hebel, bei denen es dringend einer Beschleunigung bedarf. Auch dass mit den USA ein Freihandelsabkommen geschlossen werden soll, ist ein richtiges Signal. Gleichzeitig müssen auch die Beziehungen zu China umsichtig ausgestaltet werden. Insgesamt setzt der Koalitionsvertrag richtige Impulse und Akzente, unterlässt allerdings in vielen Bereichen auch die notwendigen grundlegenden Strukturreformen. Wichtig ist jetzt, dass die beabsichtigten Vorhaben schnell und unkompliziert umgesetzt werden, dass die teils vagen Absichtserklärungen mit konkreten Maßnahmen – auch z.B. bei der Reform der Sozialsysteme –unterlegt werden und die neue Bundesregierung damit die Grundlage setzt, eine wirtschaftliche Trendwende und eine entsprechende Aufbruchstimmung zu ermöglichen.“

VDIK. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) kritisierte die Punkte zur Elektromobilität, und dabei etwa die genann-

Unabhängiger werden. BMW baut riesiges Batteriewerk.

ten steuerlichen Anreize, die den E-Autoabsatz ankurbeln sollen, als zu vage. Unsicherheit und Kaufzurückhaltung werde bei den Kunden nicht weichen. „Der gewünschte Ruck wird nicht unmittelbar einsetzen“, ergänzte der Importeursverband. Die E-Mobilität bleibe in der Warteschleife.

Allianz pro Schiene. Die Allianz pro Schiene sieht im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung viele wichtige Weichenstellungen, um die Schieneninfrastruktur für die rekordverdächtige Nachfrage im ÖPNV fit zu machen. Geschäftsführer Dirk Flege mahnte jedoch an, es dürfe mit Schwarz-Rot in der Verkehrspolitik kein Weiter-so einer autozentrierten Verkehrspolitik geben. Die Menschen in Deutschland machten immer wieder deutlich, dass sie eine starke Schiene wollten. Die Allianz pro Schiene begrüßt insbesondere, dass die Koalition sich zu höheren Investitionen in die Schieneninfrastruktur bekennt und für mehr Planungssicherheit einen Eisenbahninfrastrukturfonds schaffen will. „Das ist das richtige Signal in die Branche und auch für die Bauunternehmen, dass die großen Baustellen im Netz in den nächsten Jahren angepackt werden können und die Schiene für die hohe Nachfrage weiter ausgebaut werden soll“, so Dirk Flege. Auch dass es nun das lange geforderte Bekenntnis zum Deutschlandticket gebe, sei eine gute Nachricht für die Menschen im Land. „Das bedeutet, all diejenigen, die jetzt schon das Deutschlandticket nutzen, können sich darauf verlassen, dass es dieses tolle Angebot auch weiterhin geben wird. Für all jene, die bislang noch gezögert haben, ist die angekündigte Preisstabilität bis Ende 2029 ein gutes Argument, den ÖPNV nun stärker zu nutzen und das Auto öfter stehen zu lassen. Mehrere Studien haben ja zuletzt das große Potenzial des Deutschlandtickets für die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene belegt.“

Zuletzt hatten sich 74 % der Menschen in einer von acatech beauftragten repräsentativen Umfrage des Allensbach-Instituts (https://www. acatech.de/allgemein/pm-mobilitaetsmonitor-2025/) dafür ausgesprochen, dass das Schienennetz in Deutschland ausgebaut wird. Noch hat der Pkw-Verkehr jedoch einen Marktanteil von 83 %. „Die Bun-

••• Koalitionsaussagen rund um das Thema Verkehr

Das Koalitionspapier steht unter dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ und beschreibt auf 146 Seiten, wie es mit Deutschland wieder aufwärts gehen soll. In der Planung für die kommende 21 Legislaturperiode spielt das Thema Mobilität eine vergleichsweise überschaubare Rolle. Dabei ist Grundlage vernünftiger Mobilität eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Sie sichert Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit.

Automobilindustrie: Die künftige Regierung will auch in Zukunft eine starke Automobil- und Zulieferindustrie als Schlüssel-Industrie und Arbeitsplatzgarant. Alle drei Koalitionäre bekennen sich klar zum Automobilstandort Deutschland und seinen Arbeitsplätzen. Dabei setzen sie auf Technologieoffenheit und wollen sich aktiv dafür einsetzen, Strafzahlungen aufgrund der Flottengrenzwerte abzuwehren. Eine Elektrifizierung der Fahrzeugflotten begrüßen sie grundsätzlich, eine pauschale gesetzliche Quote lehnen sie jedoch ausdrücklich ab. Bemerkenswert: Sie wollen die E-Mobilität wieder mit Kaufanreizen fördern. Zudem wollen sie folgende Maßnahmen ergreifen:

• Eine steuerliche Begünstigung von Dienstwagen durch eine Erhöhung der Bruttopreisgrenze bei der steuerlichen Förderung von E-Fahrzeugen auf 100.000 Euro.

• Eine Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge.

• Die Kfz-Steuerbefreiung für Elektroautos bis zum Jahr 2035.

• Ein Programm für Haushalte mit kleinem und mittlerem Einkommen aus Mitteln des EU-Klimasozialfonds, um den Umstieg auf klimafreundliche Mobilität gezielt zu unterstützen.

• Eine Förderung von Plug-In-Hybrid-Technologie (PHEVs) und Elektrofahrzeugen mit Range-Extender (EREV).

• Den beschleunigten Ausbau und die Sicherstellung der Finanzierung eines flächendeckenden, bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen Ladenetzes und des Schnellladenetzes für Pkw und Lkw.

• Sie wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass autonomes Fahren in den Regelbetrieb kommt.

• Sie wollen den Aufbau der Batteriezellfertigung inklusive der Rohstoffgewinnung, des Recyclings und des Maschinen- und Anlagenbaus fördern.

• Sie wollen prüfen, wie die Umrüstung und Ertüchtigung vorhandener Werke für die Bedarfe der Verteidigungsindustrie unterstützt werden können.

Luftverkehr: Ziel ist es, die Modernisierung in der Luftfahrtindustrie und des Luftverkehrs in Richtung fairer Wettbewerb und Dekarbonisierung zu gestalten. Die Koalition setzt sich dafür ein, die internationale Konnektivität deutscher Flughäfen zu verbessern. Die über das europarechtlich Notwendige hinausgehende Power To Liquid (PtL)-Quote soll noch 2025 abgeschafft werden. Mit geeigneten Instrumenten soll dafür gesorgt werden, dass europäische Fluggesellschaften bei der Sustainable Aviation Fuel (SAF)-Quote nicht schlechter gestellt werden als außereuropäische. Bis Ende 2025 soll eine Strategie entwickelt werden, die die Fragen der zivilen Luftfahrtindustrie sowie die Stärkung des Luftverkehrsstandortes zusammendenkt.

desregierung muss zeigen, dass sie Klimaziele und Verkehrsverlagerung ernst nimmt und ihre Verkehrspolitik danach ausrichtet. Ein Weiter-so darf es keinesfalls geben – das wäre auch nicht im Interesse der Bürger“, so Flege.

Die Bundesregierung sei darüber hinaus gefordert, schnellstmöglich übergeordnete Ziele für den Schienenverkehr in Deutschland zu erarbeiten. „Schon lange fordern wir von der Bundesregierung eine Strategie, wie sie sich den Schienenverkehr der Zukunft vorstellt. Wie viele Züge sollen auf dem Schienennetz Platz haben? Wie viele Menschen und Güter wollen wir von A nach B bringen? Welche Rolle soll die Eisenbahn im gesamten Verkehrssystem spielen? Nur mit einer klaren Strategie kann der Bund das Schienennetz in Deutschland gestalten und entwickeln. Er muss Ziele vorgeben und deren Einhaltung steuern. Das ist viel wichtiger als ein symbolischer Personalwechsel.“

DEHOGA. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bundesverband) begrüßt die zügige Einigung von CDU, CSU und SPD 45 Tage nach der Bundestagswahl. „Deutschland braucht gerade jetzt eine handlungsfähige Regierung“, erklärt DEHOGA-Präsident Guido Zöllick. „Der Koalitionsvertrag enthält wichtige Verbesserungen für die Branche – wie die

Umsatzsteuerreduzierung für Speisen in der Gastronomie zum 01. Januar 2026 auf dauerhaft 7 %, die Wochenarbeitszeit und Bürokratieabbau. Damit werden wichtige Weichen für die Zukunft der 200.000 gastgewerblichen Betriebe und ihrer 2 Mio. Beschäftigten gestellt. Eine Entscheidung von besonderer Relevanz für die Branche ist die vereinbarte dauerhafte Geltung der 7 % Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie. „Diese Maßnahme sorgt endlich für fairen Wettbewerb und beendet die steuerliche Benachteiligung der Branche gegenüber anderen Anbietern von Essen“, betont Zöllick. „Es geht um die Zukunftssicherung die häufig familiengeführten Cafés, Wirtshäuser und Restaurants. Dafür haben wir jahrzehntelang gekämpft und gute Argumente für die einheitliche Besteuerung von Essen mit 7 % vorgebracht“, so Zöllick. „Die 7 % Mehrwertsteuer sind eine Entscheidung für die heimischen Gastgeber, die täglich mit Leidenschaft für ihre Gäste da sind, sie sichern Existenzen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie die kulinarische Vielfalt – in der Stadt wie auf dem Land.“ Die Absichtserklärungen, Bürokratie abzubauen, begrüßt der DEHOGA-Präsident ebenso.

100.000

Einzelvorschriften lähmen den Mittelstand in der Bundesrepublik.

„Die Parteien haben den Ernst der Lage im Gastgewerbe erkannt. Jetzt muss daraus verbindliche Politik werden“, sagt Zöllick abschließend. „Nach fünf Jahren mit realen Verlusten kommt es für unsere Branche mehr denn je auf die richtigen wirtschaftspolitischen Impulse an, um wieder durchstarten zu können – für lebendige Innenstädte und Regionen, gastronomische Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt.“

Bitkom. Der Digitalverband bezeichnete die Einrichtung eines Ministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung als „Meilenstein für Deutschland und das lange erwartete Aufbruchsignal der neuen Bundesregierung“. Richtig ausgestaltet, könne es die digitalpolitischen Themen im Bund in einer Hand zusammenführen und so zu einem echten Treiber für die Digitalisierung werden. „Mehr denn je müssen wir jetzt wettbewerbsfähig, innovativ und digital handlungsfähig werden.“ •••

Autobahn-Rastplätze, ob bewirtschaftet oder unbewirtschaftet, sind oft eine Zumutung. Automobile Geschäftsreisende können ein Lied von den Unzulänglichkeiten singen. Nicht immer sind die Brummikapitäne die schwarzen Schafe. Auch scheinen viele Pkw-Fahrer zu glauben, die Außenanlagen seien Müllabladeplätze.

Jahr für Jahr testen Automobilverbände wie der ADAC Autobahnrastanlagen und sie kommen immer wieder zum gleichen Ergebnis: wenig Erholung, viel Dreck. Rastplätze an den deutschen Autobahnen sind ein einziger Saustall, erleben private wie automobile Geschäftsreisende Tag für Tag und Nacht für Nacht. Abfälle wild verstreut, Millionen achtlos weggeworfene Zigarettenkippen und oft genug an den Rändern der Rastanlagen menschliche Hinterlassenschaften. Und auch die WC-Anlagen sind häufig eine Zumutung: Ekel erregende Zustände wohin man blickt, man achte z.B. nur einmal auf die oft genug herumliegenden mit Urin gefüllten Flaschen. Immer wieder erreichen den ADAC Beschwerden seiner Mitglieder über den meist furchtbaren Zustand der rund 1.500 unbewirtschafteten Rastanlagen an den deutschen Fernstraßen. Geändert hat sich bis heute nichts. Das liegt u.a. daran, dass es offensichtlich kaum Personal gibt, das aufräumt und reinigt, was gewissenlose Elemente hinterlassen. Es gibt auch keinerlei Überwachung geschweige denn hohe Strafen.

Laut ADAC bekommt mehr als jede fünfte Anlage die Noten „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“. Nur ganz wenige dieser Rastan-

lagen schneiden mit „sehr gut“ ab. Viel zu tun gibt es für die Betreiber dieser Parkplätze an den Fernstraßen in puncto „Persönliche Sicherheit“ und „Sanitäre Anlagen“ – in diesen Kategorien gibt es die schlechtesten Bewertungen. Indes sind es auch die bewirtschafteten Rastanlagen, auf denen es nach umfangreichen Erfahrungen von DMM wenige Meter abseits der eigentlichen Rasthäuser und Shops aussieht, wie in den schlimmsten Elendsvierteln dieser Welt.

Beste Rastplätze im Test waren Engelmannsbäke an der A 1 in Niedersachsen und Plater Berg an der A 14 in Mecklenburg-Vorpommern. Am schlechtesten schnitten die beiden in Hessen gelegenen Rastplätze Stadtwald an der A 3 und Brühlgraben an der A 5 ab. Sie ließen alles vermissen, was Geschäfts- und Privatreisende bei einem Zwischenstopp an der Autobahn vorfinden sollten – saubere Sani-

81 %

der Sanitäranlagen gaben Hinweise auf mangelnde Reinigung.

tär- sowie gepflegte und beleuchtete Außenanlagen.

Der Sauberkeit in den Sanitäranlagen auf Rastplätzen eilt ein schlechter Ruf voraus. In einem ADAC-Test fielen 14 Anlagen mit mangelhaft oder sehr mangelhaft durch, nur bei knapp der Hälfte aller Tests gab es in puncto optische Sauberkeit geringe oder keine Beanstandungen. Die Hygieneproben waren allerdings lediglich bei 18 % unbedenklich, bei 81 % gab es aber Hinweise auf mangelnde Reinigung. Zwei Rastplätze wurden durch eine K.O.-Wertung in der Kategorie „Sanitäre Anlagen“ auf null Punkte gesetzt, da Toiletten dauerhaft und ohne Hinweis an der Autobahn gesperrt waren und es keine Alternative gab. DMM ist vergleichsweise oft auch in Deutschland (> 100.000 km/Jahr) auf den Straßen unterwegs. Wir beobachten immer wieder dieselben Schweinereien: Wasser funktioniert nicht, meist gibt es keine Seifenspender oder Trockner, und wenn ja, funktionieren auch sie nicht. Nicht selten sind Toiletten verstopft oder anderweitig verdreckt, oft fehlt Toilettenpapier und die Pissoirs kann man guten Gewissens kaum aufsuchen.

Über alle Plätze hinweg gilt das persönliche

„So manche AutobahnRastanlage löst einen Wutanfall aus. Vor allem an den Abenden, wenn Fluten von Lkw alle Zufahrten und auch so gut wie alle PkwStellplätze blockieren. Ganz zu schweigen von den hohen Preisen.

Sicherheitsempfinden der Nutzer als die schlechteste Kategorie im Test – fast ein Drittel der Rastplätze ist mit „mangelhaft“ oder „sehr mangelhaft“ durchgefallen. Zehn Anlagen verfügten über keinen Notruf, und mehr als die Hälfte der Pkw- und Lkw-Parkplätze waren nicht oder nicht ausreichend beleuchtet. Ganz brutal: Ab den Abendstunden sind auch alle Pkw-Plätze durch Lkw versperrt, oft ist es gar nicht erst möglich, wegen wild parkender Lkw die Rastanlagen anzufahren. Und noch etwas, was wir beobachtet haben: Lkw-Fahrer stellen mit ihren Riesengefährten oft genug die Parkbuchten an den E-Ladesäulen zu.

Mangelnde Kontrolle. Bemerkenswert ist, dass weder ADAC, noch das Bundesverkehrsministerium, noch die Autobahnpolizeiwachen etwas gegen den Lkw-Wahnsinn auf den Fernstraßen unternehmen. Denn

• Lkw erschweren (oder blockieren sogar) in den Abend- und Nachtstunden die Zufahrten zu den Rastanlagen und verfielfachen das Risiko für Pkw-FahrerInnen.

• Lkw blockieren in den Abend- und Nachtstunden die bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen oft komplett

• Pkw-Fahrern werden vor allem auf den unbewirtschafteten Rastanlagen sämtliche Stellplätze in den Abend- und Nachtstunden versperrt. Wer da mal zur Toilette muss, hat Pech gehabt.

• Lkw-Fahrer blockieren verbotenerweise selbst die Parkbuchten an den Ladesäulen für Elektroautos

• Lkw parken abends und nachts oft unbeleuchtet auf den Standstreifen der Autobahnen und sorgen durch so verursachte schwere Unfälle für Leid und Tod.

• Lkw-Fahrer werfen meist ihren Abfall an den Auf- und Abfahrten der Autobahnen ins Freie. Entsprechend versaut sieht es dort aus.

So geht Sauberkeit. Ganz anders sieh es in der Nachbarländern aus:. Schweiz, Österreich, Dänemark, Niederlande, aber auch Tschechien und selbst Polen fallen durch ihre verstärkte polizeiliche Präsenz auf und drohen Schmutzfinken mit drakonischen Strafen. Die Parkplätze dort sind i.d.R. sehr ordentlich und

••• DMM-Tipps für günstige Stopps

Wie den hohen Preisen entgehen, um sich nicht die Stimmung verderben zu lassen

• Längere Autobahnfahrten so planen, dass nicht an Autobahnraststätten getankt werden muss.

• Zeit für Tankstopps einplanen, um von der Autobahn abzufahren, Autohöfe oder alternativen Tankstellen anfahren. Oft ist es nur ein kleiner Umweg, der eine Menge Geld spart.

• Ist der Tankstopp an der AutobahnRaststätte unumgänglich, dann nur so viel nachtanken wie nötig und später abseits der Autobahn volltanken.

• Schon vorab an den kleinen Hunger zwischendurch denken: Eine geschmierte Stulle und Wasser von zuhause spart den teuren Griff ins Raststättenregal. Das Bundeskartellamt empfiehlt zudem, günstige Tankoptionen z.B. via SpritpreisApp ausfindig zu machen: „Das spart Zeit, Geld und Nerven während der Fahrt“. Tank und Rast weist übrigens die Vorwürfe möglicher Vorteile und überhöhter Preise stets zurück. Die meisten Raststätten würden von den jeweiligen Pächtern betrieben und diese würden letztlich auch die Preise vor Ort festlegen.

sauber; auch die Toilettenanlagen sind meist vorbildlich. Am besten aber sehen die Rastanlagen in USA und Kanada aus. Dort könnte man, bildlich gesprochen, selbst in den WCAnlagen essen. Keine Zigarettenstummel, kein Müll, alles wunderbar. Warum aber funktioniert das ausgerechnet in Deutschland überhaupt nicht?

Weil sich in den letzten Jahrzehnten kaum positive Veränderungen ergeben haben, erwartet der ADAC von der Autobahngesellschaft als Betreiberin der Rastplätze, dass sich der Gesamtzustand der Rastanlagen deutlich verbessert. Dazu ist es notwendig, dass auf allen Plätzen ein hohes Maß an Sauberkeit, Sicherheit und Erholung geboten wird.

BEWIRTSCHAFTETE RASTANLAGEN SIND EIN TEURES VERGNÜGEN

Tanken an der Autobahn ist sehr teuer. Geschäftsreisende wissen um die drastischen Unterschiede zu Tankstellen, die sich nicht an der Autobahn befinden. Auch das Bundeskartellamt bestätigt:

Autobahntankstellen haben im Schnitt 39 Cent höhere Benzin- und 36 Cent höhere Dieselpreise im Vergleich zu Tankstellen abseits der Autobahn. Dass Autobahn-Raststätten nicht deutlich teurer sein müssen, zeigen beispielsweise Österreich oder die Schweiz. Dort gibt es keinen so gut wie gar keine Preisunterschiede bei identischem Serviceangebot. Und die Spirtpreise bleiben ganztags stabil, d.h., sie werden nicht verändert.

Die allermeisten Tankstellen und Raststätten an deutschen Autobahnen gehören ein- und demselben Konzern, nämlich Tank und Rast. Rund 360 Tankstellen und 412 von 420

viele Rastanlagen nicjt.

bewirtschafteten Rastanlagen sind Teil des Unternehmens. Eine echte Konkurrenz gibt es nicht und damit auch keinen Wettbewerb.

Das Bonner Unternehmen Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG betreibt 412 Rastanlagen mit 360 Tankstellen und 50 Hotels. Die Gruppe gehört einem Unternehmenszusammenschluss aus verschiedenen Investoren. Neben der Allianz Capital Partners GmbH und der Munich Re haben auch ein staatlicher Pensionsfond aus Kanada (Omer Infastructure) und ein offizieller staatlicher Vermögensfonds aus China (China Investment Corporation, Beteiligung 15 %) Anteile an Tank und Rast.

Tank und Rast wird nicht nur aufgrund seiner vollkommen überzogenen Treibstoffpreise, sondern auch wegen überteuerter Waren und satter Essenspreise kritisiert. Das alles muss nicht sein. Die Wege des Herrn führen auch mal runter von der Autobahn. Dorthin, wo Deutschland schön ist: in Dörfer, zu kleinen Landgasthöfen, Obstbauern oder Winzern. Rasten statt Ausrasten, Reisen statt Rasen – die Zeit sollten wir uns nehmen.

„Autohöfe z.B. bieten den identischen Service, verkaufen Kraftstoffe und Essen/Trinken in der Regel aber deutlich günstiger, sagt z.B. die Verbraucherzentrale Bundesverband. Aber auch da winkt Ungemach: Tank und Rast bemüht sich aktuell, auch die etwas abseits der Fernstraßen gelegenen Autohöfe zu übernehmen, auf die schon viele (Geschäfts)Reisende ausweichen. Trotz Privatisierung der Rastanlagen (1998) muss sich der Bund immer noch um Bau und Instandhaltung der Infrastruktur, um die Zufahrten, die Parkplätze, den Müll kümmern – was viele Millionen Euro im Jahr kostet. Steuergeld, das den Weg zu Tank

& Rast ebnet. Vater der verkorksten Privatisierung: der damalige Bundesverkehrsminister und spätere Autolobbyist Matthias Wissmann.

Unangenehme Feststellungen an den bewirtschafteten Rastanlagen:

• Irre hohe Spritpreise. Durchschnittlich 42 Cent Aufschlag bei Super E10 ermittelte der ADAC im vergangenen Jahr an Stationen von Tank & Rast im Vergleich zu Tankstellen abseits der Autobahn.

• Wucher beim Reisebedarf. 3,29 Euro für eine Bifi, 6,90 Euro für eine Packung Pringles oder 8,18 Euro für eine Tasse Cappuccino – so etwas ist völlig inakzeptabel.

• Negativ fällt auf, dass die Preise sowohl im Shop als auch in der Gastronomie häufig erfragt werden müssen, da die Produkte

nicht ausgezeichnet waren. Auffällig waren auch die Preisdifferenzen zwischen den Rastanlagen.

• WC-Abzocke. Ein Euro für den Gang zur Toilette – nennt sich Sanifair, ist aber saniunfair. Den Euro-Wertbon schmeißt man angesichts der Preise im Shop am besten gleich weg. Und auch die Toilettenkabinen sind nicht immer so sauber, wie man es als Gegenleistung für einen Ein-Euro-SanifairBon erwarten würde. Für das menschliche Bedürfnis zu kassieren, um die Rendite zu steigern, halten auch Politiker, Verbraucherschützer und Autoclubs für unseriös. P.S.: In den USA und Kanada ist das Kassieren von Gebühren für den WC-Besuch verboten. Und trotzdem sind die dortigen WVs blitzsauber, zu jeder Tages- und Nachtzeit. •••

••• Ladeinfrastruktur an Rastanlagen verbesserungswürdig

Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos an deutschen Autobahnen ist nach wie vor verbesserungswürdig. Das zeigt ein ADAC Test an 40 Rastanlagen entlang der wichtigsten Autobahnrouten. Während an 37 der getesteten Rastanlagen eine Ladeinfrastruktur immerhin vorhanden war, zeigen sich bei genauer Betrachtung doch erhebliche Unterschiede, die sich auf den Komfort und die Praxistauglichkeit der E-Mobilität auf Langstreckenfahrten auswirken.16 dieser 37 Anlagen, also 43 %, boten ausschließlich Ladesäulen mit unter 150 kW Ladeleistung an, mehrheitlich konnte Strom hier sogar nur mit bis 50 kW geladen werden – zu wenig, um kurze Ladezeiten zu ermöglichen. 2024 ist die Zahl jener Rastanlagen mit Schnellladesäulen mit mindestens 150 kW sowie High-Power-Charging mit über 300 kW gewachsen. Eine unangenehme Erscheinung sind immer wieder Falschparker mit ihren klimaschädlichen Verbrennerautos, die temporär zumindest einen Ladeplatz blockieren. Der ADAC bemängelt auch den fehlenden Komfort an den Ladesäulen. Überdachte Ladeplätze, die Autofahrer bei Regen schützen – Standard beim Tanken – sind selten, nur ganz wenige Rastanlagen bieten diese Möglichkeit. Kritisch sieht der ADAC die Bezahlmöglichkeiten: An Schnellladesäulen mit einer Leistung von mehr als 150 kW müssen E-Autofahrer für die Ad-hoc Bezahlung weiterhin einen QR-Code benutzen, um dann mit Debit- oder Kreditkarte zahlen zu können. Dies birgt Sicherheitsrisiken, da Kriminelle mit gefälschten QR-Codes durch sogenanntes „Quishing“ an Kreditkartendaten gelangen können. Nur vereinzelt fanden die Tester bereits Kartenterminals an den Ladesäulen. Der ADAC fordert an Rastanlagen Ladeparks mit mindestens zehn Ladepunkten und einer Ladeleistung von mindestens 150 kW, deren Anzahl mit steigendem Bedarf erweiterbar sein sollten. Zudem sollten Ladeplätze überdacht und ausreichend beschildert sein.

Seit Kurzem können M&M-Mtglieder neben Meilen auch „Points“ für ihren Vielfliegerstatus auf Flügen von ITA Airways sammeln. Durch das Erfliegen von „Points”, “Qualifying Points” und – in der BC – „HON Circle Points” haben Frequent Flyer mehr Möglichkeiten, einen Vielfliegerstatus der LH-Group zu erhalten oder zu erreichen.

Iberia

ITA Airways

JetBlue

Lufthansa

Qantas

Skyteam

Angesichts des gemeinsamen Eigentümers IAG ist es kaum eine Überraschung, dass Iberia es British Airways nachmacht und ihr Programm nicht nur in Club Iberia Plus umbenannt, sondern die Statusqualifikation auch auf eine Umsatzbasis umgestellt hat. Überraschend ist jedoch, dass die notwendigen Umsatzwerte Iberias unter jenen des BA-Clubs liegen, aber man kann auch bis zu 30 % der Statuspunkte mit Non-Air Partnern sammeln. Auch die Flüge mit oneworld-Partnern werden stärker gewichtet. So kann man den Gold-Status z.B. mit nur zwei Hin- und Rückflügen mit Qatar Airways in der BC von West-Europa nach Fernost erhalten. Noch drastischer fällt der Vergleich für BA-Flüge aus: Fliegt man zu einem flexiblen Economy-Tarif für 400 € (vor Steuern und Gebühren) hin und zurück innerhalb Europas, benötigt man im BA-Programm jetzt 23 Hinund Rückflüge pro Jahr um die Silber-Stufe zu erreichen. Um die äquivalente Gold-Stufe im revidierten Iberia-Programm zu erhalten, wird man dort hingegen nur 14 Flüge benötigen.

Die Anzahl der „Points“ wird auf Flügen von ITA-Airways nach derselben Systematik vergeben wie bei allen anderen Lufthansa Group Airlines und den mitherausgebenden M&M-Airline-Partnern. M&M-Teilnehmende haben bereits die Möglichkeit, Meilen auf ITA-Flügen zu sammeln und einzulösen. Zudem können Mitglieder von Volare, dem ITA-Vielfliegerprogramm ebenfalls „Volare-Points“ bei Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines sammeln und einlösen. Volare wird wohl Ende 2025 beendet.

Sollte sich die Gerüchte bewahrheiten, dsss United an einer Übernahme der JetBlue interessiert sei, düfte JetBlue ein Kandidat für die Star Alliance werden. Inzwischen hat JetBlue eine gegenseitige Vielfliegerpartnerschaft mit Star-Partner TAP Portugal gestartet. TrueBlue-Mitglieder können somit bereits auf drei Star-Gesellschaften Punkte sammeln, zusätzlich zu TAP mit Singapores Airlines und South African. Weitere relevante Airline-Partner sind Qatar Airways, Etihad, Icelandair und Hawaiian Airlines.

Ab 03. Juni 2025 wird M&M die Preisgestaltung für Prämienflüge bei Lufthansa, Austrian und Swiss auf eine vollständig dynamische Preisgestaltung umstellen. Es wird eine massiven Erhöhung der Prämienpreise geben. Die Preise für Partnerfluggesellschaften werden weiterhin auf einer veröffentlichten Prämientabelle basieren und steigen insbesondere in der BC und First, aber größtenteils auf moderatem Niveau. Brussels Airlines, Eurowings, Discover und ITA Airways werden bei einer festen Preisgestaltung bleiben.

Der Carrier aus Down Under wird die Prämienhöhen im Frequent Flyer um rund 10 - 20 % erhöhen. Dies stellt die erste Prämienerhöhung seit 2019 dar, tritt aber erst zum 05. August in Kraft, was noch entsprechend Zeit lässt, Prämien noch zu den alten Preisen zu nutzen.

SkyTeam-Statuskunden können ab sofort die wichtigsten Lounges auch den Partner-Mitglieder nutzen. Zwei wichtige Ausnahmen: Flughafen-Lounges, die nicht von den Airines selbst betrieben werden. Hier wird es mehr oder weniger ein Glücksfall bleiben, ob man hereingelassen wird. Wenig überraschend bleibt auch die zweite Ausnahme, die Delta-Lounges. Hier wird man nach wie vor nur zugelassen, wenn man einen internationalen Anschlussflug mit einer SkyTeamGesellschaft hat, vor oder nach dem betreffenden Inlandsflug.

Die britische Regierung liebäugelt mit der Vielfliegersteuer.

Vielflieger wären eine wichtige Stütze im Kampf gegen den Klimawandel, so der Vorschlag des britischen Climate Change Committees (CCC) zur Einführung einer „Mehr fliegen, mehr bezahlen“-Abgabe. Auch die Klimakonferenz COP29 der Vereinten Nationen schlägt eine solche Abgabe vor. „Diese Steuer steigt mit der Anzahl der Flüge einer Person“, erklärt das CCC-Gremium, das die britische Regierung bei der Emissionsreduzierung berät und den Weg zu einem Netto-Null-Luftverkehr bis 2050 vorgibt.

In seinem siebten CO2-Budget, das im Februar veröffentlicht wurde, argumentiert der CCC, dass Fliegen eine Wahl und keine Notwendigkeit sei. Daher sollten sich „die Kosten der Dekarbonisierung des Luftverkehrs in den Flugkosten widerspiegeln“. Während der erste Flug des Jahres von der Abgabe ausgenommen wäre, würden nachfolgende Flugreisen von Business Travellern mit einer Steuer belegt, die auf den CO2-Emissionen jedes Fluges basiert. Die vorgeschlagene Abgabe soll schrittweise und mit jedem Flug steigen. Eine von Forschern der London School of Economics erstellte Modellierung lässt darauf schließen, dass die zweite Reise innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten – wobei jede Reise als Hin- und Rückflug gezählt wird – mit 50 Pfund pro Tonne ausgestoßenem CO2 verbunden sein könnte.

Ein Hin- und Rückflug London-Paris in der Economy Class mit einem Airbus A320 verursacht laut dem CO2-Flugrechner von MyClimate.org 0,289 Tonnen CO2. Bei einem zweiten Flug im Jahr auf dieser Verbindung käme eine zusätzliche Gebühr von 14,40 £ hinzu –kein großer Aufschlag gegenüber einem durch-

schnittlichen British-Airways-Tarif von 440 £. Aber je mehr und je weiter vielfliegende Geschäftsreisende fliegen, desto höher steigt diese „Kohlenstoffsteuer“.