SCHLOSSSEITEN

SCHLÖSSER, ARCHITEKTUR, INTERIORS, KUNST UND HANDWERK

SCHLÖSSER, ARCHITEKTUR, INTERIORS, KUNST UND HANDWERK

ITALIENISCHES FLAIR IN DEN ALPEN

erhalten, Verantwortung beweisen. Seit 1994.

Schloss Neudau, erbaut 1740, versichert seit 1994. partner of

kotax.com

SCHLOSSSEITEN – AUSGABE 1/2025

Liebe Leserinnen und Leser!

Der Frühling hält Einzug – eine Zeit des Neubeginns, des Lichts und der Inspiration. Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen die Natur wachküssen, erleben wir eine ganz besondere Energie. Diese Saison erinnert uns daran, wie eng Schönheit, Kunst und Lebensraum miteinander verwoben sind –sei es in der Natur, in der Architektur oder in der Fotografie.

Apropos Fotografie: Kaum eine Kunstform vermag es so sehr, das Flüchtige einzufangen und in einen zeitlosen Moment zu verwandeln. In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen besondere Perspektiven präsentieren – visuelle Reisen durch Räume und Stimmungen, festgehalten mit einem Blick für das Außergewöhnliche. Ein Meister seines Fachs, der diese Kunst beherrscht, ist Hubertus von Hohenlohe. Sein Gespür für das Besondere und sein Verständnis für Farben, Kontraste und Stimmungen spiegeln sich in seinen Arbeiten wider. Man könnte fast meinen, er sei der Erfinder des Selfies – definitiv sind seine Werke einzigartig: Seite 60. Auch Daisy Seilern berichtet von ihren außergewöhnlichen Erlebnissen in Afrika, wo sie unglaubliche Momente mit den Wildtieren der Welt einfangen durfte. Zudem hatte sie die Möglichkeit, ihre Kunst durch ihre Galerie auf der Art Miami zu präsentieren – und es gelang ihr, international wirklich zu punkten: Seite 70. Jamie McGregor Smith ist für mich aktuell ein Rising Star. Der gebürtige Engländer, der mit seiner Frau und seinen Kindern in Wien lebt, hat bereits für internationale Modekampagnen fotografiert. Außerdem sind seine beeindruckenden Aufnahmen von Kirchen und Industriegebäuden käuflich zu erwerben – ich empfehle Ihnen, jetzt zuzuschlagen!

Dass Interior-Design ebenfalls eine Form der Kunst ist, beweist uns Marie-Caroline Willms auf Seite 90. Räume erzählen Geschichten, sie sind Ausdruck unserer Persönlichkeit. Die hohe Kunst besteht darin, Stoffe und Interior harmonisch zu kombinieren und selbst in Altbauten zum Strahlen zu bringen. In dieser Ausgabe treffen wir zudem auf Herren, die jahrhundertealte Immobilien in die Gegenwart transformieren. Chris Müller, verantwortlich für die Projektentwicklung des Otto-Wagner-Areals in Wien, bezeichnet sich selbst als „charismatischen Visionär, Philanthropen und Vorreiter des digitalen Humanismus in Österreich“. Er berichtet uns von seinen Projekten. Paul Lensing, selbst Immobilienmanager mit dem Fokus auf nachhaltige Immobilien und Stadtentwicklung, wirft einen Blick nach Solomeo, den Geburtsort von Brunello Cucinelli. Der italienische Modedesigner hat das Dorf mit viel Feingefühl restauriert und in ein einzigartiges Juwel verwandelt –mit liebevoll renoviertem Altbestand und behutsamen Neuadaptionen, die sich nahtlos in den bestehenden Stil einfügen. Zudem wurden Arbeitsplätze für Kreative geschaffen und eine Schule für Handwerkskunst gegründet. Lensing meint: „Können wir nicht alle ein bisschen mehr wie Brunello Cucinelli sein?“

Ein hervorragendes Buch zur Geschichte und Bedeutung der Gründerzeithäuser ist „Das Gründerzeithaus – Bewahren. Restaurieren. Bewirtschaften.“ von Dr. Markus P. Swittalek. Es bietet einen umfassenden Überblick über den Gebäudetyp des Zinshauses aus historischer, kultureller und technischer, aber auch aus rechtlicher und wirtschaftlicher Perspektive. Wir trafen ihn zum Interview.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen – genießen Sie unsere SCHLOSSSEITEN!

Ihre Lisa Gasteiger-Rabenstein

Paparazzo seines Lebens

108 SOUND OF ...

Blue, Green, Tracht und Garten

116 HILSCHER KANN KULTUR

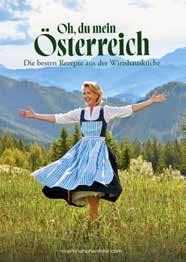

Juwelierkunst in München 118 SCHLOSS IM SALZKAMMERGUT ... sucht einen neuen Besitzer 122 OH, DU MEIN ÖSTERREICH

Martina Hohenlohe kocht 128

Wertschätzung für den besten Freund

GUSTAV Der Schlosshund

142 DER TOMATENPRINZ

In Frankreich bei Louis Albert de Broglie

150 GARTENINSPIRATIONEN 154 DIE PERFEKTE VERSICHERUNG ... für ihr Erbe 160 GROSSE FRÜHJAHRSAUKTION

Auf Schloss Ahlden

162 DRY DINNER GIBT ES NIE

Bei Teresa Pagitz 172 NEUES LEBEN IN ALTEM KLEID 174 CHRIS MÜLLER

Innovator von Orten

182 DIE RENAISSANCE UNSERES BAULICHEN ERBES

Paul Lensing lobt Brunello Cucinelli

188 DAS WIENER GRÜNDERZEITHAUS

Architektonisches Erbe

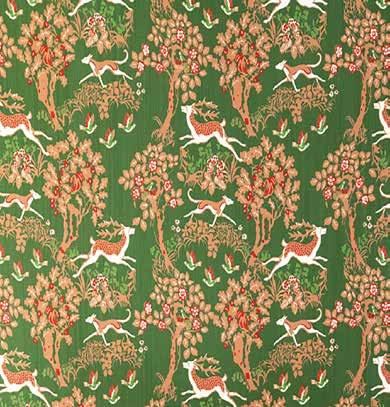

192 SANDERSON

Seit 100 Jahren königlicher Hoflieferant

196 EXQUISITE BÖDEN

Schubert Stone verbindet Tradition & Design

204 SCHLOSS HELLBRUNN

Lebenslust seit 1615

208 RAUM & KLANG Styriarte 2025

210 SALZBURGER HEIMATWERK Eleganz trifft Tradition

212 PLACES2GO Oberösterreich & Salzburg

216 SEEVIBES Chic im Salzkammergut

218 GRAND HOTEL KVARNER PALACE 130 Jahre Eleganz und Erholung

222 DANUBE PRIVATE UNIVERSITY

Wissenschaft, Forschung und Lehre

228 FRÜHLINGSGENUSS in Kitzbühel

230 BILDERWENDE. ZEITENWENDE Fotografie Rupertium

234 SIMULATED GAME DAYS Jagen 2.0

240 LORI ROSENBERG Im Reich der Kamele

246 DIENER SEIN DER HERREN KRANKEN Die Malteser in Österreich

254 VERBALE MÄNNERVERGRÄMUNG Kolumne von Eva-Maria von Schilgen

256 FREUNDSCHAFT Kolumne von Beatrice Tourou

ABO BESTELLEN E-Mail: abo@schlossseiten.at Telefon: +49 40 23670 308

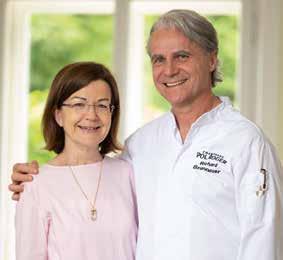

Franziska und Michael Liphart in einem der Wohnräume ihres Schlosses Mühlau mitten in Innsbruck

Das Ehepaar Liphart zog 2023 in das Familienschloss Mühlau ein und brachte damit neues Leben in die geschichtsträchtigen Mauern. Die SCHLOSSSEITEN besuchten das Ehepaar in Tirol und warfen einen interessierten Blick hinter die Fassade des spätbarocken Architekturjuwels.

Text: Beatrice Tourou, Fotos: Lisa Gasteiger-Rabenstein

Manchmal spiele ich schon mit dem Gedanken, wie es sich wohl anfühlt, wenn man in ein ganz leeres Haus einzieht, das man ganzjährig vollumfänglich heizen kann“, erklärt Hausherr Michael Liphart, als wir im Freskensalon des Schlosses stehen und über die weitläufige Gartenanlage blicken.

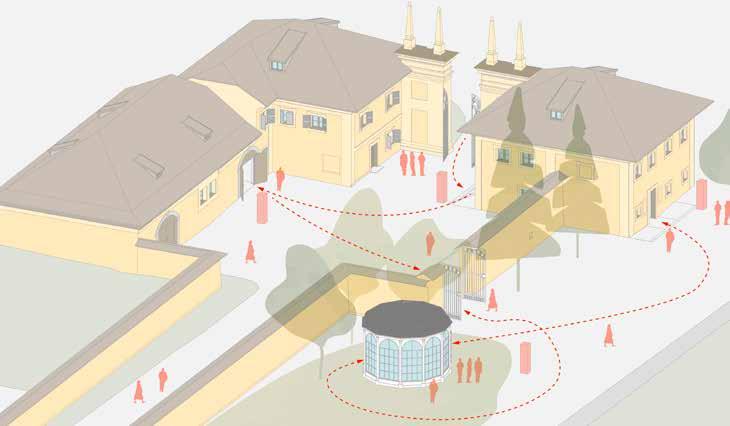

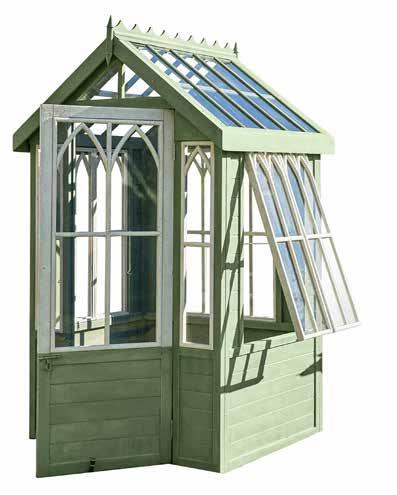

Zuvor haben wir das Schlossareal durchlaufen, in dem sich auch der private Bereich der Familie Liphart befindet. Zum Anwesen gehören außerdem eine große Kirche und eine kleine Kapelle sowie der ehemalige landwirtschaftliche Teil, der nun Mietwohnungen und ein Architekturbüro beherbergt. Und ein Pavillon, in dem im Sommer Trauungen stattfinden. Die alten Mauern erzählen viel Geschichte, den Rest flüstern die Möbel.

„Egal, welches Möbelstück man öffnet, überall findet man etwas. Die Nachkriegsgeneration hat ja nichts weggeworfen. Da gab es kistenweise Tischdecken mit Löchern, die sorgfältig beschriftet wurden. Aber eben alle kaputt. Allein die Sichtung des Bestands dauerte eine Ewigkeit. Das Entsorgen und Umstellen der Möbel, bevor wir überhaupt behutsam ans Werk gehen konnten, war eine richtige Mammutaufgabe“, erklärt Michael Liphart, dessen Urgroßmutter damals in die vor allem in Tirol und Südtirol bekannte Adelsfamilie Sternbach – und damit in das Schloss und das Erbe – einheiratete.

Das Anwesen liegt nur sieben Fahrradminuten von der Innsbrucker Innenstadt entfernt und ist ideal erreichbar für den gelernten Juristen, der sich gegenwärtig um die Verwaltung des Hauses, den Forst und die eigenen Lie

Ein einzigartiger Ausblick aus dem barocken Prunksaal über die Tiroler Alpenkette. Rustikale Festlichkeit, die man selten in dieser Kombination vereint sieht.

Rechts: Die neuen Schlossherren haben sich mit einer Ahnengalerie der anderen Art (wie der fröhlichen Tapete im Waschbereich) verewigt. Die Vespa ist das favorisierte Fortbewegungsmittel von Michael Liphart.

Wandgestaltung im Laufe der Jahrhunderte im Schloss Mühlau

Vom Boden bis zum Luster –allesamt Originale. Die Fresken und Wandmalereien gehören de facto zum Tiroler Kulturgut. Die Prunkräume werden in den warmen Monaten für Events vermietet.

„Mein

Hausherr Michael Liphart

genschaften kümmert. Franziska Liphart-Paumgartten, gelernte Bildhauerin und Goldschmiedin, konnte ihre Leidenschaft für das Organisieren von Veranstaltungen schon am ersten gemeinsamen Wohnsitz, der Thierburg in Fritzens, ausleben. Die neu organisierte Hochzeitsagenda übernimmt sie gemeinsam mit ihrer Schwägerin Lydia.

Wohnen im Schloss – Herausforderungen und Tradition

Tatsächlich nutzt die Familie Liphart privat eine Wohnung innerhalb des Schlosses. Diese wird mit einer Zentralheizung, unterstützt von Kachelöfen, auch im strengen Tiroler Winter gut gewärmt – allerdings kippt dann die Luftfeuchtigkeit gerne unter 30 %, was die alten Holzmöbel nicht sehr erfreut. „In einem so alten Haus ist es immer ein Abwägen, das lernt man schon als Kind. Es gibt zwar keinen Lift, aber dafür stramme Beine“, erklärt der Schlossherr lachend.

Wer sich eines Familienerbes dieser Dimension annimmt, weiß in der Regel, worauf er sich einlässt – in erster Linie auf den Erhalt des Anwesens. Es gilt, so wenig wie möglich zu veräußern und so viel wie möglich zu restaurieren. Denn der Porsche, der in der Gasse parkt, welche die beiden Anwesen Rizol und Grabenstein zur heutigen Anlage Schloss Mühlau verbindet, gehört einem Mieter. „Mein Porsche steckt in den Dächern“, meint Michael Liphart scherzhaft.

Es ist eine bewusste Entscheidung, die viele alte Familien treffen, wenn sie sich auf ein Leben in geschichtsträchtigen Gemäuern einlassen. Ein solches Haus ist auch immer eine Zeitachse in die Vergangenheit, an der man monarchisches Leben, Weltkriege, Aufstände und Glanzzeiten ablesen kann.

Schloss Mühlau und seine historische Bedeutung Meisterhafte Wandmalereien schmücken die Prunkräume, in denen heute auch Trauungen stattfinden, und bieten einen sagenhaften, unverbauten Blick auf die Gebirgsketten vor Innsbruck. Die barocke und selbstbewusste Frömmigkeit des Bauherrn um 1709 (mit der Familie Sternbach zog das große Vermögen in das Anwesen) ließ damals sowohl eine Schlosskirche als auch eine Schlosskapelle entstehen – ein übliches Merkmal großer Adelssitze und heute willkommenes Asset, um die großen Anwesen auch als Hochzeits-Location bespielen zu können.

Die Gestaltung der Gartenanlage war schon damals mit einem beträchtlichen Arbeitsaufwand verbunden. Umgrabungen auf verschiedenen Niveaus, kunstvolle Parterres,

Boskette sowie eine Gloriette machten den Schlossgarten zu einer beeindruckenden Anlage – auch wenn die Anlage damals gar nicht der tatsächliche Repräsentationssitz der Familie Sternbach war.

Denn Mühlau war niemals das gesellschaftliche Zentrum der Familie – dieses spielte sich in Südtirol ab. Das heutige Schloss Mühlau hatte immer einen eher bäuerlichen Charakter, mit Landwirtschaft und Hühnern im Erdgeschoss.

Höhen und Tiefen der Schlossgeschichte

Nach der wirtschaftlichen Blütezeit folgten schwierige Jahre: Die schrittweise Grundentlastung und die Aufhebung der privaten Gerichtsbarkeit brachten erhebliche Einnahmenverluste. Auch die Erträge aus den Bergwerken in Südtirol, aus denen die Familie Sternbach ursprünglich ihr Vermögen bezog, verloren an Bedeutung.

Während der Franzosenkriege um das Jahr 1809 wurde Theresa Sternbach (geb. Obholzer) zu einer der Hauptfiguren des Freiheitskampfes. Ihr mutiger Einsatz bei der Bewaffnung, Ausrüstung und Verpflegung der Kämpfer führte zu ihrer Verhaftung und Deportation nach Frankreich. Sie überstand alles mit „männlicher Tapferkeit“ und erhielt für ihre Verdienste eine hohe Auszeichnung des Kaisers.

Dennoch brachte ihre bürgerliche Herkunft Schwierigkeiten mit sich. Die finanziellen Verluste der Kriegstage waren beträchtlich, und die Plünderung des Schlosses hinterließ tiefe Spuren. Der langsame Niedergang begann.

Im Jahr 1931 starb der Mühlauer Zweig der Familie Sternbach aus. Erst als Michael Lipharts Großmutter in die Familie und in das Schloss einheiratete, wurde mit großen Anstrengungen daran gearbeitet, Schloss Mühlau

Picknick oder Ja-Wort? Wenn der Pavillon nicht gerade von einer Hochzeitsgesellschaft bespielt wird, dann vom Nachwuchs der Hausherren.

in seiner ursprünglichen Schönheit wieder zum Leben zu erwecken.

Besonders aber lagen Dr. Bernhard Liphart – Michaels Onkel und langjähriger Präsident des Österreichischen Burgenvereins – die Restaurierung sowie der Erhalt der prunkvollen Repräsentationsräume inklusive der Kapellen mit ihren Deckenfresken und Stuckarbeiten sehr am Herzen. Mit viel Engagement und Kunstverständnis seinerseits wurden diese der nächsten Generation in bestem Zustand überlassen.

Schloss Mühlau heute – eine Spurensuche Heute ist Schloss Mühlau eines der reizvollsten, aber weniger bekannten historischen Gebäude Innsbrucks, da es bis vor Kurzem der Öffentlichkeit so gut wie nicht zugänglich war. Die jetzigen Schlossherren, Franziska und Michael Liphart, vermieten bestimmte Teile des Schlosses, die barocke Schlosskapelle sowie die Gartenanlage für festliche Anlässe. So wird das historische Bauwerk in den warmen Monaten mit Leben gefüllt. „Vieles finden wir erst langsam heraus. Die Orangerie beispielsweise war damals mit einem eigenen Heizsystem ausgestattet worden“, erzählt Michael Liphart.

Das ist aber schon längst Vergangenheit, genauso wie der hauseigene Heizer, der gleichzeitig als Gärtner tätig war und nach seiner Einberufung in den Feldzug gegen Russland durch einen Traktor ersetzt wurde, der heute noch vom Schlossherrn höchstpersönlich gefahren wird.

Franziska kümmert sich um das Interior und die Wohnlichkeit der Privaträume. Die Liebe zur Farbe ist ersichtlich.

Einmal im Jahr werden die Hecken geschnitten, und punktuell wird zudem noch ein wenig Hilfe eingekauft, um den Garten in Schuss zu halten. Denn die wilde Weitläufigkeit allein in den Griff zu bekommen, erweist sich dann doch als eher schwierig. Selbst Hand anzulegen, ist für das Ehepaar aber selbstverständlich: „Wir haben tage-, wenn nicht sogar wochenlang alte Leimfarbe von den Wänden gekratzt und mussten an vielen Stellen neu verspachteln“, erinnert sich das Ehepaar Liphart. Und auch jetzt gibt es nach wie vor an zahlreichen Ecken und Enden ständig etwas zu tun, denn ein so altes Haus ist ja niemals komplett fertig. „Ist man dann endlich durch, muss man wieder von vorn anfangen.“ Aber das dürfte künftig die Aufgabe des Filius sein, der bereits heute von seinen Eltern lernt, was es bedeutet, ein Anwesen wie das Schloss Mühlau erfolgreich in die Zukunft zu führen.

SCHLOSS MÜHLAU

Jetzt auch für Hochzeiten, Taufen und private Events zu mieten: Sternbachplatz 1 6020 Innsbruck schlossmuehlau-events@gmx.at Tel.: +43 699 10374372 www.schloss-muehlau-events.com

Das Boutiquehotel mit exzellenter Küche versprüht eine einzigartige Atmosphäre. Diese verleihen nicht nur die alte Mauern des Hauses, denn das ganze Team empfängt mit Charme, welcher selten noch zu finden ist. Auch die liebevoll eingerichteten und mit Antiquitäten ausgestatteten Zimmer im originalen BiedermeierStil schaffen eine warme und stilvolle Umgebung.

Kulinarisch verwöhnt das erstklassige Restaurant mit raffinierten Gerichten, kreiert von Laura Pichler und ihrem Team. Regionale Zutaten stehen im Mittelpunkt – Wild kommt größtenteils aus der hauseigenen Jagd im Lungau, Obst, Gemüse und Eier stammen von Bauern aus der Umgebung. Besonders beliebt für ein Mittagessen ist der idyllische Garten – ein Tisch sollte unbedingt reserviert werden. Die Umgebung lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein – direkt nebenan liegt das verwunschene Schloss Anif. Das großzügige

Zimmerdesign kombiniert nostalgisches Flair mit modernem Komfort. Hier wird Gastfreundschaft großgeschrieben – ein perfekter Rückzugsort für Genießer.

INFOBOX

Schlosswirt zu Anif

Salzachtalbundesstraße 7, 5081 Anif T: +43 6246 72175

M: info@schlosswirt-anif.at schlosswirt-anif.at

Tirol PLACES TO GO

Könnten die Wände des Hotels Schwarzer Adler sprechen, würden sie von Kaisern, Rebellen und flüchtenden Prinzessinnen erzählen. Seit über 500 Jahren prägt das Haus Innsbrucks Geschichte. Hoteliersfamilie Ultsch bewahrt dieses Erbe seit dem Jahr 1918 – Inhaberin Sonja Ultsch teilt es gern mit ihren Gästen.

Das historische Wirtsschild mit dem Habsburger Doppeladler erinnert an die Zeit, als Kaiser Maximilian I. Innsbruck zur Finanzhauptstadt machte. In seiner Nähe ließ er das berühmte Goldene Dachl errichten. Die heutige Tiroler Landeshauptstadt war damals Dreh- und Angelpunkt des Adels. Wohlhabende Bürger wandelten die einstige Herberge in ein Patrizierhaus um. Im 18. Jahrhundert machte eine Prinzessin auf der Flucht den Schwarzen Adler zur königlichen Zuflucht. Maria Clementina Sobieska, die polnische Königstochter, versteckte sich hier vor

der britischen Regierung, um heimlich ihrem Verlobten, König James III., zu begegnen. In der Eile ließ sie ihre Kronjuwelen zurück – heute erinnert der Swarovski Signature Room mit funkelnden Kristallen an ihre Geschichte.

Auch der Tiroler Rebellenführer Andreas Hofer hinterließ Spuren im Hotel. 1809 lagerte er hier Beutegut nach seinem Sieg über die Bayern auf dem Bergisel. Bis heute passieren Gäste die Tische, an denen er einst mit seinen Mitstreitern saß.

INFOBOX

Hotel Schwarzer Adler Innsbruck Kaiserjägerstraße 2 6020 Innsbruck Tel.: +43 512 587109 info@deradler.com deradler.com

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

Aktuelle Ausstellung: „Der Himmel trägt Rosa heut Nacht“ von Künstler Johannes Kofler. Mit großer Beharrlichkeit treibt Johannes Kofler die Entwicklung seines Werkes voran, sich stets der Herausforderungen bewusst, einen eigenständigen Beitrag zur zeitgenössischen Malerei zu leisten.

Stay Away From Gretchen

Die Geschichte erzählt von der Beziehung eines deutschen Soldaten zu einer jungen Frau in einem von den Nazis kontrollierten Umfeld. Ihre Liebe wird durch Rassismus und die nationalsozialistische Ideologie erschwert, da die Frau einer anderen ethnischen Herkunft angehört. Gesellschaft und militärische Normen lehnen ihre Verbindung ab, was die tiefen Wurzeln der Rassenideologie verdeutlicht. Ein wunderschönes Buch, sehr berührend.

GASTHAUS ZUM WILDEN MANN

„Es ist immer eine gute Adresse für besondere Anlässe. Wenn wir internationale Freunde in Innsbruck zu Gast haben, fahren sie gerne nach Lans in das authentische Restaurant.“

www.wildermann-lans.at

Gründerin von thelineup.at

Die studierte Kunsthistorikerin, die an der Columbia University in New York studierte, hat ihren Lebensmittelpunkt in Innsbruck gefunden. Nach internationaler Tätigkeit in der Kunstszene gründete sie The Line Up, eine Plattform zur Förderung zeitgenössischer Kunst. Zuvor war sie Projektmanagerin bei Fürstenberg Zeitgenössisch, aktuell leitet sie Fundraising-Projekte am Tiroler Landesmuseum. Neben ihrer Arbeit als zweifache Mutter genießt sie Kultur und gutes Essen.

ANNA LERCHBAUMER

Die in Innsbruck geborene und in Wien lebende Künstlerin Anna Lerchbaumer erforscht in ihren Werken die Beziehung zwischen Umwelt, Mensch und Technologie. Sie kombiniert traditionell gedrechseltes Holz mit modernen Materialien wie 3D-Druck und Industriemetall und schafft so Skulpturen, die Verfall, Geschlecht und Konnektivität hinterfragen.

RESORT INNSBRUCK

Ein tolles Geschäft mit den verschiedensten Angeboten von Interiors über Duftkerzen bis Parfums. Aber auch besondere Accessoires kann man dort entdecken. Am liebsten gehe ich dahin, wenn ich ein Geschenk für jemanden benötige. Sehr inspirierend, und man findet immer etwas Passendes. Hier ein Duft von WienerBlut® namens „Hesperia“ – ein aromatischer Duft mit Zitrusnoten. www.resort-innsbruck.com

MARIA KÖFLER

Titel der Arbeit: „Silence“, Öl auf Leinwand, 220 x 160 cm, 2024 Was mich besonders an Maria Köflers Œuvre interessiert, ist ihre spielerische Art, tiefsinnige Themen zu bearbeiten. Silence ist eine deutungsoffene Einladung an seinen Betrachter, an der Grenze zwischen Landschaftsbild und Abstraktion.

A.E. Köchert

Neuer Markt 15 · 1010 Wien (43-1) 512 58 28

A.E. Köchert

Alter Markt 15 · 5020 Salzburg (43-662) 84 33 98 www.koechert.com

Dagobert Peche, Porträt, 1920

DAGOBERT PECHE UND SEINE SPUREN IN DER GEGENWART

Das „Ornamentgenie“ Dagobert Peche (1887–1923) ließ die Formensprache der Wiener Werkstätte (WW) gleichsam explodieren: Auf die Geometrie der WW-Gründer Josef Hoffmann und Koloman Moser antwortete er mit opulenten und poppigen, aus der Natur gewonnenen Dekoren. Gebrauchsgegenständen verlieh er eine Vielschichtigkeit, die Logik und Nutzwert bewusst unterlief.

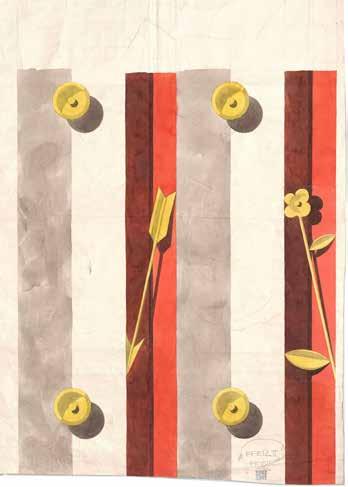

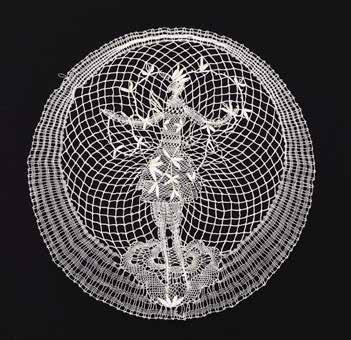

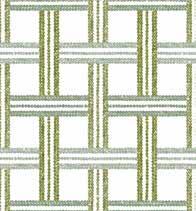

Links oben: Dagobert Peche, WW-Tapete „Pfeil“, 1921 | Rechts oben: Dagobert Peche, Spitzeneinsatz Frühling, um 1920

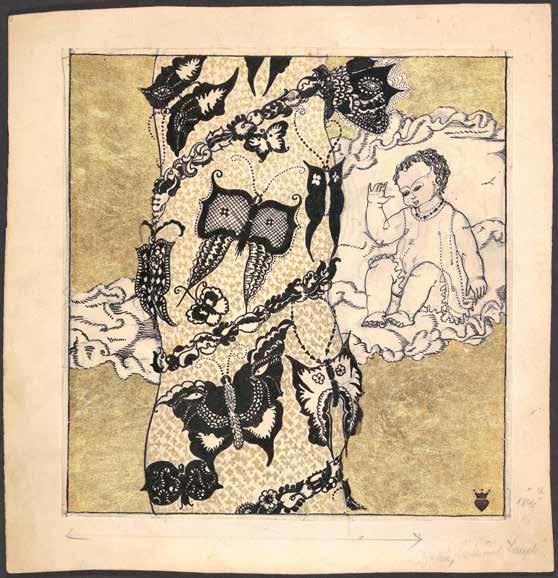

Links unten: Uli Aigner, OFFENE FORM 85 – Dagobert Peche und Ich – Die Überwindung der Utilität, 2018 Rechts unten: Dagobert Peche, Wiener Werkstätte, Tapete „Schilf II“, 1922

Dagobert Peche, Motiv aus dem Zyklus „Liebe und Tand“, 1912

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert widmet das MAK dem Visionär und „Enfant terrible“ der Wiener Werkstätte erneut eine Großausstellung. Rund 650 Objekte zeigen den unverwechselbaren Peche-Kosmos und die faszinierende Wirkung seiner Arbeiten auf das Design des 20. und 21. Jahrhunderts auf – vom Artdéco-Stil über die Postmoderne bis in die Gegenwart.

Es war Josef Hoffmann, der Dagobert Peche als „das größte Ornamentgenie, das Österreich seit der Barocke besessen hat“ bezeichnete – so erzählt es die Journalistin Berta Zuckerkandl 1923 in ihrem Nachruf auf den Künstler. Tatsächlich führte Peche die Formensprache der Wiener Werkstätte in eine gänzlich neue Richtung: weg von der Geometrie und hin zu opulenten Dekoren, die er aus der Natur gewann. Er arbeitete mit unterschiedlichen Materialien – Silber, Glas, Keramik, Leder und Papier –, entwarf Schmuck, Möbel und Ausstellungs-Displays sowie sensationelle Stoffmuster.

1887 in St. Michael im Lungau geboren, wächst Dagobert Peche in Oberösterreich auf und maturiert 1906 in Salzburg. Eigentlich will er Maler werden, studiert aber auf Wunsch des Vaters Architektur in Wien an der Technischen Hochschule sowie an der Akademie der bildenden Künste bei Friedrich Ohmann. Als Vertreter einer romantisch-malerischen Richtung fördert dieser Peches emotionalen Zugang zum Objekt sowie dessen zeichnerisches Talent. Bezeichnenderweise schlägt sich eine Reise nach England mit dem Architektenverein nicht in baulichen Entwürfen, sondern in deutlich von Aubrey Beardsley (1870–1898) beeinflussten Grafikzyklen nieder. Auf einer Reise nach Paris wiederum entdeckt Peche im Jahr 1912 die Kunstgewerbesammlungen des Louvre und kreiert nach der Rückkehr seinen „Ersten Sessel“ in der Art des Rokokos.

Nachdem ihn Josef Hoffmann 1915 als Entwerfer in die Wiener Werkstätte geholt hat, inszeniert Peche die Modeausstellung 1915/16 im ehemaligen Öster

Dagobert Peche, Möbel aus der Wohnung von Wolko Gartenberg

reichischen Museum für Kunst und Industrie (heute MAK). Er verwandelt die Säulenhalle in eine weißrosa Tüllwelt mit geheimnisvollen dunklen Umgängen. Wenig später wird er Leiter der neuen WW-Zweigstelle in Zürich und gestaltet das dortige Geschäft als Daphne-Paraphrase mit hängenden Fruchtgirlanden und sprießenden Blattmotiven.

Aus der Schweizer Idylle kehrt Peche 1919 zurück in das Nachkriegswien, wo er eine baufällige Wohnung beziehen muss. Der Architekt von Luxuswohnungen ist Opfer der Wiener Wohnungsnot und haust in einem maroden Loch. Spätestens jetzt kommt das Unheimliche in Peches Werk zum Vorschein: Die Formen verfestigen sich, das Ornament wird herb und scharfkantig. Er beschreibt sich selbst als „Mumie, die schon lange hat geruht in jenem Sarkophag, beklebt mit viel Papier, umwickelt mit den toten Blumen aus Brokat …“.

Doch bevor der „Künstler-Handwerker“, wie ihn der Peche-Biograf Max Eisler so treffend bezeichnet, 1923 an einer Krebserkrankung stirbt, hat er noch große Auftritte. Mit seinen monumentalen Kästen auf der Kunstschau 1920 spaltet er die Kritik, die entweder von „schrankenlosester Abgeschmacktheit“ spricht oder von der „erfrischenden Belebung des Wohnraums durch dekorativen Instinkt“. Außerordentlichen Erfolg hat Peche 1922 mit einer WW-Tapetenkollektion, ausgeführt von der Kölner Firma Flammersheim & Steinmann. Hier zieht er noch einmal alle Register, schichtet verschiedene Muster übereinander oder erfindet „elementare“ Motive wie „Das Wasser“ oder „Der Stein“. Das von ihm so geschätzte Ombré, ein Farbverlauf von dunkel zu hell, charakterisiert seine

letzten Wohnungseinrichtungen, etwa für den Wiener Architekten, Designer und Kunstsammler Wilhelm (Wolko) Gartenberg.

In Dialog mit Peches Werk treten in der Ausstellung Arbeiten unter anderem von: Uli Aigner, Richard Artschwager, Friedrich von Berzeviczy-Pallavicini, Götz Bury, Marco Dessí, Hans Hollein, Jakob Lena Knebl, Adolf Krischanitz, Claude Lalanne, Alessandro Mendini, Olaf Nicolai, Michèle Pagel, Gio Ponti, Nathalie du Pasquier, Bořek Šípek, Andreas Slominski, Robert Smithson, Ettore Sottsass, Philippe Starck, Robert Venturi, Franz West, Vivienne Westwood, Wiener Times, Maria Ziegelböck und Heimo Zobernig.

MAK Ausstellungshalle EG

Stubenring 5, 1010 Wien bis 11. Mai 2025

Di. 10–21 Uhr, Mi. bis So. 10–18 Uhr www.mak.at

Investieren Sie jetzt in ein Zinshaus von JP in bester Lage. Denn keine Anlageform ist aktuell so krisensicher wie ein Investment in Immobilien. Lassen Sie sich ausführlich von unseren Spezialist*innen beraten, und wir sind uns sicher: Gemeinsam finden wir das Richtige für Sie.

Erfahren Sie mehr über uns und unsere Projekte:

→ zinshaus@jpi.at

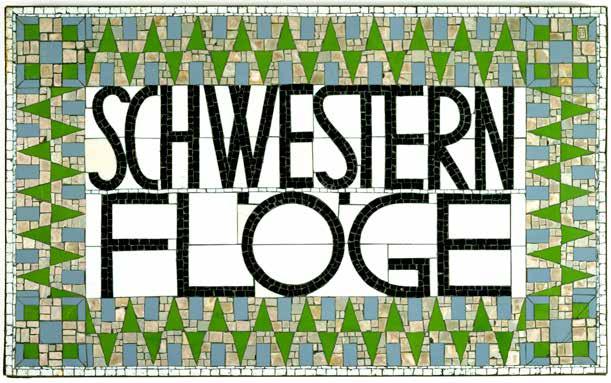

Atelier d’Ora, Emilie Flöge in einem Kleid aus dem Salon „Schwestern Flöge“

Der Serie 2. Teil

Gustav Klimt (1862–1918), einer der bedeutendsten Künstler des Wiener Jugendstils, war nicht nur für seine Kunst bekannt, sondern auch für zahlreiche Liebschaften. Meist waren es sehr junge Frauen aus einfachen Verhältnissen – Dienstmädchen, Näherinnen und Wäscherinnen –, die sich als Aktmodelle etwas dazuverdienten. Aktdarstellungen spielten eine zentrale Rolle in Klimts Werk, und so hielten sich in seinem Atelier häufig nackte Mädchen auf. Hier fertigte er jene Skizzen und Zeichnungen an, es sollen an die 4000 Blätter gewesen sein, die sie in sinnlichen, erotischen Posen zeigen. 250 Modelle notierte Klimt in seinem Notizbuch, ihre Namen kürzte er ab; drei davon sind als Mütter seiner Kinder bekannt. Aber auch einigen der von ihm porträtierten Damen der Gesellschaft sagte man eine intime Beziehung zu dem Maler nach.

Klimts Affären waren meist nur von kurzer Dauer – doch es gab eine Ausnahme: Mit Emilie Flöge pflegte der Maler bis zu seinem Tod eine enge Verbindung, die von tiefer Nähe und gegenseitiger Zuneigung geprägt war. Klimt und Flöge wohnten nie zusammen; er lebte bei seiner Mutter und zwei Schwestern, sie in einer eigenen Wohnung. Bis heute ist nicht eindeutig erwiesen, ob sie jemals eine intime Beziehung hatten.

Gustav Klimt ist 28 Jahre alt, als er die erst 16-jährige Emilie Flöge kennenlernt. Ihre Beziehung ist ein faszinierendes Beispiel einer künstlerischen und emotionalen Partnerschaft, die sich über die gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit hinwegsetzt. Die beiden werden so oft zusammen gesehen, dass Emilie in der Wiener Gesellschaft mit „Frau Klimt“ angesprochen wird. Mit ihren unkonventionellen Entwürfen, ihrem Engagement in der Wiener Avantgarde und ihrem ausgezeichneten Geschäftssinn wurde Emilie Flöge zu einer Pionierin der modernen Frau.

Emilie Flöge entstammte einer gutbürgerlichen Familie; sie war die jüngste der drei Töchter des erfolgreichen Drechselmeisters und Meerschaumfabrikanten Hermann Flöge, der seine Erzeugnisse bis nach England exportierte.

Gustav Klimt lernt sie um 1890 kennen, als sich sein Bruder Ernst mit ihrer Schwester Helene verlobt und diese im Jahr darauf heiratet. Im selben Jahr porträtiert Klimt Emilie Flöge zum ersten Mal als Zuschauerin in der Menschenmenge auf dem Ölgemälde „Der Hanswurst auf der Jahrmarktsbühne in Rothenburg ob der

Tauber“. Das Sujet verwenden die beiden Brüder für ein Deckengemälde im Stiegenhaus des Burgtheaters. Als Ernst 1892 stirbt, übernimmt Gustav Klimt die Vormundschaft für dessen Tochter Helene und unterstützt die Witwe seines Bruders.

Wie ihre Schwestern Pauline und Helene erlernt auch Emilie Flöge nach der Grundschule den Beruf der Schneiderin. Pauline eröffnet 1894 eine private Lehranstalt für Kleidermacher. Mit einem Großauftrag für die Arbeitskleidung der Teilnehmerinnen einer Kochausstellung erwirtschaften die Schwestern das Startkapital für einen eigenen Modesalon. Zu-

„Das reizvolle Antlitz, subtil und fein modellirt, wird durch die seltene Umrahmung noch gehoben, Das Haupt umgibt ein aureolartiger grün-blauer Blüthenkranz, der die Farbenmystik byzantinischer Hintergründe hat.“

Berta Zuckerkandl (1864–1945).

Wiener Salonnière und Kunstkritikerin, 1908

nächst befindet sich dieser in der Neubaugasse in Wien; 1904 übersiedelt die Werkstätte in die Mariahilfer Straße 1 in die erste Etage über dem bekannten Café Casa Piccola.

So innovativ wie Emilie Flöges Modeentwürfe ist auch das Unternehmenskonzept des Salons. Mit der Inneneinrichtung werden Kolo Moser und Josef Hoffmann von der 1903 gegründeten Wiener Werkstätte beauftragt; das Signet des Unternehmens entwirft Gustav Klimt. Vom Ladenschild über die Drucksachen, das Briefpapier und die Rechnungen bis hin zu den Stoffetiketten für die Kleider wird der Auftritt des Salons einheitlich gestaltet. Mit der Veröffentlichung von Fotografien von Kreationen aus dem Salon wird in Kunstzeitschriften in Österreich und Deutschland geworben.

Bald zählt der Modesalon „Schwestern Flöge“ zu einem der exklusivsten Wiens und beschäftigt zeitweise 80 Schneiderinnen sowie drei Zuschneider. Die Schwestern teilen sich die Arbeit: Helene ist für die Betreuung der Kundinnen zuständig, Pauline leitet das Büro, Emilie ist die Chefdesignerin. Die Architektin Liane Zimbler (1892–1987) wird als Modedesignerin engagiert; angefertigt wird ebenso nach Entwürfen der von Eduard Josef Wimmer-Wisgrill geleiteten Modeklasse der Wiener Werkstätte, und auch Gustav Klimt soll Ideen geliefert haben.

Neben der konventionellen Mode widmet sich Emilie Flöge dem sogenannten „Reformkleid“. Im Gegensatz zu den engen, taillierten Kleidern der damaligen Zeit verzichtet dieses auf Korsett und Schnürungen, betont weder Taille noch Brust und ermöglichte es den Frauen, sich freier zu bewegen. So wird das Reformkleid zu einem Symbol der Emanzipation und Ausdruck der modernen Frauenbewegung, die sich für mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit einsetzt.

Der Salon profitiert von den künstlerischen Kontakten Klimts. Er empfiehlt ihn den von ihm porträtierten Damen der Gesellschaft, darunter Adele Bloch Bauer (1881–1925), Margarethe Stonborough-Wittgenstein (1882–1958) und Berta Zuckerkandl (1864-1945).

Die Sommermonate verbringt Emilie Flöge von 1900 bis 1912 und von 1914 bis 1917 mit Gustav Klimt in der Villa Paulick in Seewalchen am Attersee. 1902 malt Gustav Klimt ein Ganzkörperporträt von ihr, das 1903 in der Secession erstmals ausgestellt wird.

Sowohl Emilie als auch ihrer Mutter gefällt das Bild jedoch nicht, und so verkauft es Klimt 1908 an das Niederösterreichische Landesmuseum; heute befindet es sich im Wien Museum am Karlsplatz.

Mehrmals im Jahr reist Emilie Flöge nach Paris, um sich bei internationalen Modehäusern über die aktuellen Trends zu informieren und Stoffe zu kaufen, viele davon mit kunstvollen, abstrakten Mustern. Manche Kunsthistoriker vermuten, dass Klimts berühmte, ornamental reich gestaltete Goldperiodenwerke von Flöges textilen Kreationen inspiriert worden waren.

1918 stirbt Gustav Klimt. Emilie Flöge soll danach im Atelier körbeweise Aufzeichnungen und Briefe verbrannt haben.

Während der Salon die Auswirkungen des 1. Weltkriegs fast unbeschadet übersteht, haben die Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre sowie der aufkommende National-

sozialismus gravierende Auswirkungen auf das Unternehmen. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich (1938) schließt Emilie Flöge das Geschäft, denn viele ihrer vermögenden jüdischen Kundinnen werden vertrieben oder ermordet. Sie übersiedelt mit einem Teil der Einrichtung des Salons in eine Wohnung in der Ungargasse 3, wo sie bis zu ihrem Tod bleibt. 1945 bricht in der Wohnung ein Brand aus, der einen Großteil ihrer Textilsammlung, fast sämtliche Möbel und viele wertvolle Gegenstände von Klimt zerstört. Am 25. Mai 1952 stirbt Emilie Flöge; ihr Grab befindet sich am Wiener Zentralfriedhof.

Emilie Flöge hinterließ Schmuck und Objekte der Wiener Werkstätte, außerdem eine Sammlung textiler Volkskunst, die sie in einer Vitrine des eleganten Empfangsraums ihres Modesalons präsentiert hatte. 369 Stücke dieser Sammlung bewahrt heute das Österreichische Museum für Volkskunde auf. Erhalten geblieben sind auch ca. 400 Briefe zwischen Flöge und Klimt aus der Zeit zwischen 1897 und 1917, jedoch lässt sich nur aus einem Schriftstück aus dem Jahr 1897 eine Liebesbeziehung zwischen den beiden erahnen.

„... morgen Freitag Wiedersehen mein Herz und nun schönes liebes Miderl schau diesen langen Kuss an und leb wol noch einmal“

Aus einem Brief von Gustav Klimt in München an Emilie Flöge in Wien, Poststempel vom 3.6.1897, Privatbesitz

Text: Eva von Schilgen

Gotischer Christus

Giovanni di Enrico da Salisburgo, Umkreis

Italien, zweite Hälfte

15. Jahrhundert

Höhe 157 cm, Breite 163 cm

Aus dem Arbeitszimmer des Maestros, zuvor Galerie St. Raphael, Wien

„Heiliger Georg und heiliger Florian“ Salzburg, um 1700 wohl Meinrad Guggenbichler

Höhe ca. 90 cm

Ehemals Sammlung

Schloss Oberköllnbach, Bayern

Kunstmesse Art&Antique, Residenz Salzburg, 12. – 21. April 2025, Konferenzsaal

ART

13 A-1010 Wien Telefon +43 1 512 88 03

office@lillys-art.com www.lillys-art.com

Von kunstvoller Handwerkskunst bis hin zu ausdrucksstarken Möbelstücken –diese erlesene Auswahl vereint Eleganz, Geschichte und Inspiration. Ob durch kunstvolle Schmuckstücke oder stilvolle Kunstwerke für das Zuhause – sich mit Schönheit zu umgeben, bereitet große Freude.

1. Seltener NAUTILUS POKAL, in SILBER, Deutsch punziert, Höhe 55 cm, von antik-strassner.com, um € 18.000 | 2. Artdéco-Sekretär, Frankreich (1930er-Jahre), von René Prou, um € 12.800 | 3. Paar signierte Eisensessel, Italien (2021), von Anacleto Spazzapan, um € 9.600 | 4. Brutalistischer Sofatisch in Eisen, Belgien (1960er-Jahre), um € 4.400 (alle Objekte 2.–4. bei studio5salzburg.com | 5. Steinfigur, Triton als Wasserspeier darstellend, nahezu Lebensgröße, Sandsteinguss, 19. Jh., vollkommen original, bei SCHAUER Antiquitäten, Pfarrplatz 13, 3500 Krems an der Donau, schauer.kunst@aon.at, um € 9.500 | 6. Kopfskulptur, aus Messing (späte 1970er-Jahre), Höhe 54 cm, Länge 43,5 cm, Breite 14,5 cm, Franz Hagenauer, Werkstätte Hagenauer Wien, von floriankolhammer.com, Preis auf Anfrage

Neuproduktion

23.01. / 27.01. / 30.01. Haus für Mozart

Mozarteumorchester

Salzburg

mozartwoche.at

Beschaulich liegt das Schloss Gumpoldskirchen am malerischen Kirchenplatz des gleichnamigen Weinortes. Die 4000-SeelenGemeinde vor den Toren Wiens besticht durch ihren historischen Kern. Wer durch die Wiener Straße zum Schloss schlendert, fühlt sich in eine andere Zeit versetzt: Hier dominieren keine Supermarktketten, sondern historische Altbauten, kleine Restaurants sowie gemütliche Weinlokale und Heurige, in denen Winzer ihre edlen Tropfen ausschenken. Eine idyllische Szenerie, die durch das Schloss Gumpoldskirchen mit seinem historischen Burggraben und dem beruhigenden Plätschern des Wassers perfekt ergänzt wird. Unmittelbar hinter dem Schloss erstrecken sich die traumhaften Weinberge der Region.

Ein Schloss mit bewegter Vergangenheit

Das Schloss Gumpoldskirchen ist heute ein Beherbergungsbetrieb und ein exklusives Seminarhotel. Es thront über dem Kirchenplatz und bildet gemeinsam mit der benachbarten Michaelskirche das Zentrum der Marktgemeinde. Die Anlage, deren Ursprünge auf eine

mittelalterliche Wehranlage mit zwei Befestigungstürmen zurückgehen, wurde im Jahre 1241 von Friedrich II. dem Deutschen Orden übergeben. Im Laufe der Jahrhunderte erfuhr das Schloss zahlreiche bauliche Veränderungen: 1931 wurde es umfassend umgebaut und aufgestockt. Eine besonders bewegte Zeit erlebte das Gebäude während des Zweiten Weltkrieges, als es

Die Zimmer des Ordensschlosses

Das vielseitige Angebot an Veranstaltungsräumen reicht vom großzügigen Festsaal (97 m², max. 120 Personen) bis zum gemütlichen Seminarraum (30 m², max. 15 Personen) –inklusive Gartensaal, Foyer, Schloss-Innenhof, Schlossgarten und Kapelle für unvergessliche Events.

zur Forschungsanstalt für Weinbau umfunktioniert und unter dem Namen „Erstes Reichsweingut“ geführt wurde. Zwischen 1998 und 1999 erfolgte eine aufwendige Generalsanierung, und seither wird das Schloss wieder als Gästehaus betrieben. Seit 2017 liegt die Leitung des Hauses in den Händen seines Pächters und Inhabers Ladislaus Edmund Batthyány-Strattmann – ein Name, den man eher im Burgenland als in Gumpoldskirchen vermuten würde.

Die Familie Batthyány – eine Dynastie mit Geschichte

Die Familie Batthyány zählt heute rund 60 Namensträger, Tendenz steigend. Der bekannteste Vorfahre, Dr. Ladislaus Batthyány-Strattmann, wurde 2003 seliggesprochen. Ladislaus Edmund Batthyány-Strattmann, ein Urenkel des seligen Ladislaus, ist das derzeitige Oberhaupt der Familie und der Gastgeber von Schloss Gumpoldskirchen. Als engagierter Malteserritter und Präsident des caritativen Sankt Stefan Vereins setzt er sich aktiv für wohltätige Zwecke ein. Auch die Erhaltung historischer Stätten liegt ihm am Herzen: So steht er als Kurator der Fürstlichen Burgund Klosterstiftung Güssing vor. Der gebürtige Wiener fand durch einen glücklichen Zufall seine Berufung als Gastgeber dieses historischen Hauses.

Ein Fürst als Gastgeber

Nach seiner Schulzeit (unter anderem im Wiener Theresianum) sammelte Ladislaus Edmund BatthyányStrattmann Erfahrungen in renommierten Hotels in ganz Europa. Seit über zwei Jahrzehnten widmet er sich mit Leidenschaft der Welt der Hotellerie. Seine Karriere führte ihn quer durch Europa – von den prestigeträchtigen Luxushäusern Londons, darunter das berühmte Ritz Hotel und die Savoy Hotel-Gruppe, über renommierte Stationen in Spanien, Irland und Ungarn bis nach Deutschland. Als letzte Station, bevor es nach Gumpoldskirchen ging, leitete er über drei Jahre lang das traditionsreiche 4-Sterne-Hotel Kummer an der Wiener Mariahilferstraße. Überall standen für ihn die Liebe zur Gastfreundschaft und die Suche nach neuen, spannenden Herausforderungen im Mittelpunkt.

In dem historischen Schloss, das er in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Orden als Pächter führt, hat er nun seine wahre Bestimmung gefunden. Diese altehrwürdigen Mauern bergen eine reiche Geschichte und sollen zu neuem Leben erweckt werden. „Als sich die Gelegenheit ergab, das Schloss als Pächter zu übernehmen, erkannte ich darin meine neue Berufung!“, so Batthyány-Strattmann. Heute führt er das kleine Seminarhotel mit seinen 18 individuell gestalteten Zim

Das idyllische und doch pulsierende Gumpoldskirchen ist der ideale „Stützpunkt“ für die Erkundung der schönen Gegend, der Weinberge und der Region. Und natürlich auch für einen Abstecher ins nahe gelegene Wien oder Baden. Egal, ob Sie sich der Kulinarik, dem Wein, der Unterhaltung, dem Sport oder einfach nur dem Genuss oder der „Entschleunigung“ hingeben wollen.

mern mit viel Leidenschaft und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse seiner Gäste. „Ein Haus wie dieses muss man lieben – es ist buchstäblich immer etwas zu tun. Unsere Philosophie ist es, die Einrichtung bewusst schlicht zu halten und uns voll und ganz auf die Bedürfnisse von Seminargästen und Erholungssuchenden zu konzentrieren. Hier erleben unsere Gäste eine wohltuende Ruhe und können vollkommen abschalten“, erklärt der Schlossherr. Sein Lebensmittelpunkt bleibt Wien, wo er mit seiner Frau Maria und den Kindern Klara und Tivadar lebt; im Sommer verbringen sie gerne die Wochenenden in Gumpoldskirchen. „Viele unterschätzen das Potenzial dieser Region. Dabei ist sie eine wahre Perle – perfekt für Ausflüge und Kurzurlaube!“

Exklusives Seminarhotel in einzigartiger Umgebung

Das Schloss hat sich als erstklassige Destination für kleine Gruppen etabliert, die nicht weit reisen wollen, aber dennoch in einem stilvollen Ambiente tagen möchten. Die Kombination aus historischem Flair, moderner Ausstat-

tung und ungestörter Atmosphäre macht es zum idealen Ort für Seminare, Teambuilding-Events und private Feiern. Die Gäste schätzen besonders die ruhige Lage und die hervorragende Schlafqualität – ein „Kraftort“, wie Batthyány-Strattmann es treffend beschreibt.

Genuss & Wein – ein Paradies für Feinschmecker Gumpoldskirchen ist ein wahres Paradies für Weinliebhaber. Die Hauptsorten der Region sind Weißburgunder, Neuburger, Zierfandler und Rotgipfler – edle Tropfen, die auf der kalkreichen Braunerde prächtig gedeihen. Auch Burgundersorten wie Chardonnay finden hier perfekte Bedingungen vor. Die zahlreichen Heurigen und Weingüter laden dazu ein, die lokalen Weine in stimmungsvoller Atmosphäre zu genießen. Fazit: ein Ort, der begeistert. Schloss Gumpoldskirchen ist mehr als nur ein Seminarhotel – es ist ein Kraftort, an dem Geschichte, Genuss und Gastlichkeit aufeinandertreffen.

Text: Lisa Gasteiger-Rabenstein

Hotel Schloss Gumpoldskirchen

Kirchenplatz 4, 2352 Gumpoldskirchen

Tel.: +43 676 3964185

E-Mail: direktion@schlossgumpoldskirchen.at www.schlossgumpoldskirchen.at

T E A W O R K P M U

M E D I Z I N ,

P H A R M A Z I E U N D

P F L E G E W I S S E N S C H A F T

U N T E R E I N E M D A C H .

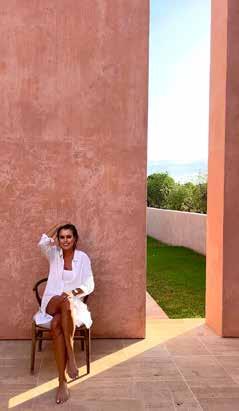

Ein Gespräch mit Sophie Neuendorf-Teba

Sophie Neuendorf-Teba ist eine der prägenden Stimmen im digitalen Kunstmarkt. Als Teil der renommierten Artnet-Familie vereint sie Tradition mit Innovation und steht für eine nachhaltige, transparente und zukunftsorientierte Kunstwelt. In einem exklusiven Interview mit den SCHLOSSSEITEN gibt sie spannende Einblicke in ihre berufliche Laufbahn, ihren persönlichen Stil und die Kunst, die sie umgibt.

Sie sind in eine Familie hineingeboren, die tief in der Kunstwelt verwurzelt ist. Wie hat Ihre Kindheit Ihr heutiges Verständnis und Ihre Leidenschaft für Kunst geprägt?

Ich bin mit Kunst aufgewachsen und habe früh gelernt, ihre kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung zu schätzen. Der tägliche Austausch über Kunst, Märkte und Sammlungen hat mir ein tiefes Verständnis für die Besonderheiten und Entwicklungen der Branche vermittelt. Diese Erfahrungen haben nicht nur meine Leidenschaft für Kunst geprägt, sondern auch mein Engagement für Innovationen in diesem Bereich gefestigt.

Artnet gilt als Pionier im Online-Kunsthandel. Welche aktuellen Trends beobachten Sie im digitalen Kunstmarkt, und wie positioniert sich Artnet in diesem sich ständig weiterentwickelnden Umfeld?

Ein wesentlicher Trend ist die zunehmende Digitalisierung im Kunstmarkt. Künstliche Intelligenz

spielt eine immer größere Rolle bei der Analyse von Preistrends und der Bereitstellung personalisierter Empfehlungen. Zudem wächst die Nachfrage nach transparenten und schnellen Online-Transaktionen. Artnet setzt genau hier an – mit innovativen Technologien, präzisen Datenanalysen und einer Plattform, die Käufern und Verkäufern gleichermaßen Vertrauen und Effizienz bietet.

Die Kunstwelt erlebt derzeit einen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und sozialem Bewusstsein. Wie integriert Artnet diese Themen in seine Geschäftsstrategie und welche Rolle spielen sie in Ihrer täglichen Arbeit?

Wir setzen uns für einen transparenten und zugänglichen Kunstmarkt ein, indem wir Wissen und Daten demokratisieren. Darüber hinaus tragen wir durch digitale Lösungen dazu bei, den CO₂-Fußabdruck des Kunsthandels zu reduzieren, indem physische Auktionen und Transporte minimiert werden. In meiner täglichen Arbeit geht es darum, nachhaltige

Innovationen voranzutreiben, die sowohl wirtschaftlich als auch ethisch sinnvoll sind.

Sie haben in verschiedenen Städten wie Frankfurt, New York, Berlin, London und Madrid gelebt. Wie beeinflussen diese kulturellen Erfahrungen Ihre Perspektive auf Kunst und Ihren Lebensstil?

Ich habe einen sehr nomadischen Lebensstil. Mein Vater gründete die Firma Artnet mit Headquarter in New York City, und so verbrachte ich dort meine Kindheit und Jugend. Später habe ich in London, Paris und Berlin gelebt. Ich bin sehr dankbar für diese vielseitige kulturelle Erfahrung und habe das Gefühl, dass ich dadurch der Kunst in all ihren Facetten sehr offen und neugierig gegenüberstehe.

Welche Künstler oder Kunstwerke haben derzeit einen besonderen Platz in Ihrem Zuhause, und warum?

Zu Hause in Madrid hängen einige Bilder, die mir persönlich sehr viel bedeuten. Zum Beispiel eines von meinem Großvater Georg Karl Pfahler. Er hat Deutschland auf der Biennale von Venedig sowie auf der Biennale von São Paulo vertreten. Ich stand ihm schon als Kind sehr nahe, habe oft mit ihm zusammen in seinem Atelier gemalt. Auch hängen dort ein Bild von dem herrlichen West Coast Pop Art Künstler Billy Al Bengston sowie eine Skulptur von dem mexikanisch-amerikanischen Künstler

Robert Graham. Kürzlich habe ich ein Werk der Künstlerin Danielle McKinney erworben, deren Bilder sehr sinnlich sind.

Mit welchen Persönlichkeiten – sei es aus der Kunstwelt oder anderen Bereichen – umgeben Sie sich gerne in Ihrer Freizeit?

Ich umgebe mich gern mit allen, die der Welt mit Neugierde, Humor und Freundlichkeit gegenüberstehen. Aber vor allem Künstler haben meist eine sehr besondere Einschätzung der Welt – es ist immer ein Vergnügen, sich mit ihnen zu unterhalten.

Sie haben während der Coronapandemie Kurse zum Thema nachhaltige Unternehmensführung in Oxford belegt. Wie hat dieses Wissen Ihren Ansatz in der Kunstbranche beeinflusst?

Ich sehe Nachhaltigkeit nicht nur als ökologisches, sondern auch als wirtschaftliches und soziales Konzept. In der Kunstwelt bedeutet das, langfristige Strategien zu entwickeln, die Transparenz, Effizienz und Fairness fördern. Bei Artnet setzen wir auf digitale Lösungen, die den CO₂-Fußabdruck reduzieren, indem physische Prozesse wie Auktionen und Katalogdrucke durch datenbasierte OnlineAlternativen ersetzt werden. Zudem stärken wir mit unseren Marktanalysen die Informationsfreiheit und ermöglichen es Sammlern, Galerien und Institutionen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Durch diesen bewussteren Ansatz integrieren wir nachhaltige Praktiken in unser Geschäftsmodell und tragen dazu bei, dass der Kunstmarkt langfristig widerstandsfähiger, effizienter und zugänglicher wird.

Welche Hobbys oder Leidenschaften, die vielleicht weniger bekannt sind, verfolgen Sie abseits der Kunst?

Ich gehe sehr gerne reiten und schätze vor allem die enge Beziehung, die ich zu meinem Pferd habe. Es ist ein wunderbares Vertrauensverhältnis. Er ist fast menschlicher als viele Menschen.

Welches war das erste Kunstwerk oder Foto, das Sie für sich selbst gekauft haben, und was hat Sie daran fasziniert?

Ehrlich gesagt, sammeln meine Brüder und ich schon sehr lange und tauschen uns vor jedem Kauf untereinander aus. Eines der ersten Bilder, das ich gekauft habe, war von dem sehr besonderen Künstler Tunji Adeniyi-Jones. Sein Werk ist stark durch seine westafrikanischen Wurzeln geprägt.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? Gibt es Rituale oder Hobbys, die Ihnen helfen, abzuschalten?

Für mich gilt: Strong body, strong mind. Ich mache sehr gerne Sport. Er hilft mir teilweise, um abzuschalten, aber auch, um nachzudenken und mit Stress umzugehen.

Haben Sie ein persönliches Motto oder eine Philosophie, die Sie im Leben und in der Arbeit leitet?

Knowledge is power. Ich habe viel erlebt und auch einige Fortbildungen gemacht. Jetzt unterrichte ich an der IE-Uni in Madrid und bin auch Mentorin, um andere in deren Werdegang zu unterstützen.

Wenn Sie ein Dinner mit drei historischen oder zeitgenössischen Künstlern oder Fotografen Ihrer Wahl veranstalten könnten – wen würden Sie einladen, und warum?

Artemisia Gentileschi, Tamara de Lempicka und Élisabeth Vigée Le Brun – drei Frauen, die sich als Künstlerinnen behauptet haben in einer Zeit, da nur sehr wenige es geschafft haben, diesen Beruf auszuüben.

Welche Faktoren machen ein Foto zu einem wertvollen Kunstwerk? Liegt es eher an der technischen Meisterschaft, der erzählten Geschichte oder dem kulturellen Kontext?

Die Wertigkeit der Fotografie ergibt sich aus einer Kombination verschiedener Faktoren. Technische Meisterschaft, erzählerische Tiefe, Relevanz innerhalb der Kunstgeschichte und kultureller Kontext spielen dabei eine entscheidende Rolle. Aber ihre Gewichtung kann je nach Werk und Betrachter variieren. Einige Bilder sind rein aufgrund ihrer Ästhetik begehrt, andere aufgrund ihrer emotionalen Tiefe oder ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Die größten Meisterwerke vereinen jedoch alle diese Aspekte in einem einzigen Bild.

Fotografie hat in den letzten Jahren einen immer höheren Stellenwert im Kunstmarkt erhalten. Wie sehen Sie die Rolle der Fotografie heute im Vergleich zu traditionellen Medien wie Malerei oder Skulptur?

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der technischen Reproduzierbarkeit der Fotografie, die den Markt beeinflusst. Limitierte Editionen und Zertifizierungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Wertbestimmung. Gleichzeitig ermöglicht die Fotografie eine besondere Art der Dokumentation und Reflexion zeitgenössischer gesellschaftlicher Entwicklungen, wodurch sie eine starke narrative Kraft entfaltet.

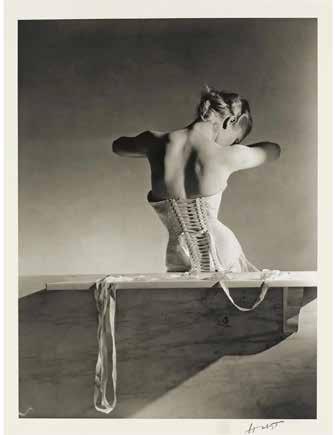

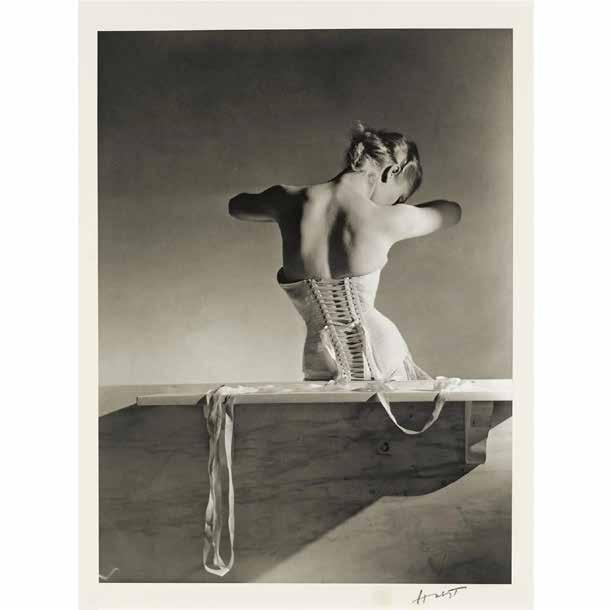

Welche Fotografen schätzen Sie persönlich besonders – sei es aus künstlerischer oder aus marktstrategischer Sicht?

Mir gefallen viele Fotografen, das ist eine schwere Entscheidung – aktuell vor allem Hiroshi Sugimoto, Sebastião Salgado und Horst P. Horst.

Artnet bietet eine umfassende Datenbank für Auktionspreise. Sehen Sie einen Trend, dass Fotografie zunehmend als Investitionsobjekt betrachtet wird?

Ja, es gibt tatsächlich einen klaren Trend, dass Fotografie in einem immer stärkeren Maße als Investitionsobjekt betrachtet wird. Unsere Auktionsdaten zeigen, dass etablierte Fotografen eine hohe Nachfrage und starke Wertsteigerungen verzeichnen. Dank der zunehmenden Anerkennung, institutionellen Unterstützung und Digitalisierung bietet Fotografie sowohl für traditionelle als auch für neue Investoren interessante Möglichkeiten. Artnet trägt dazu bei, diesen Markt transparenter und zugänglicher zu machen, indem wir umfassende Daten und Marktanalysen bereitstellen.

Ich umgebe mich gern mit allen, die der Welt mit Neugierde, Humor und Freundlichkeit gegenüberstehen. Aber vor allem Künstler haben meist eine sehr besondere Einschätzung der Welt –es ist immer ein Vergnügen, sich mit ihnen zu unterhalten.

GRÜNDUNG

1989 von Hans Neuendorf

BÖRSENNOTIERUNG

seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse

etwa 25 Millionen aus 239 Ländern

AUKTIONSERGEBNISSE

über 10 Millionen Euro aus den letzten 30 Jahren

rund 320.000

Sie haben in Städten wie London, Berlin und Madrid gelebt – allesamt Orte mit einer faszinierenden Mischung aus historischer Architektur und modernen Strukturen. Welche Stadt hat Sie architektonisch am meisten beeindruckt und warum?

In New York fühle ich mich wie zu Hause. Es ist eine sehr freie, inspirierende und beeindruckende Stadt – natürlich auch architektonisch. Als ich bis vor Kurzem dort lebte, war ich in einem von Frank Gehry entworfenen Gebäude zu Hause. Dadurch, dass unser Haus auf Mallorca von den Architekten John Pawson und Claudio Silvestrin entworfen wurde, fühle ich mich in der minimalistischen, modernen Architektur natürlich besonders wohl.

Viele Sammler kombinieren moderne Kunst mit historischen Räumen. Wie stehen Sie zu diesem Spannungsfeld zwischen alten Mauern und zeitgenössischer Kunst? Mir gefällt dieses Spannungsfeld sehr! Wir gestalten

CEO-WECHSEL

2012 übernahm Jacob Pabst

unser Zuhause in diesem Stil. Zum Beispiel hängt bei uns ein Bild von Cranach dem Älteren neben einem zeitgenössischen Bild – ich habe es auch bei Freunden und Bekannten schon sehr bewundert.

Sie sind viel in der internationalen Kunstszene unterwegs. Gibt es eine Galerie oder ein Museum, das Sie architektonisch besonders beeindruckt hat?

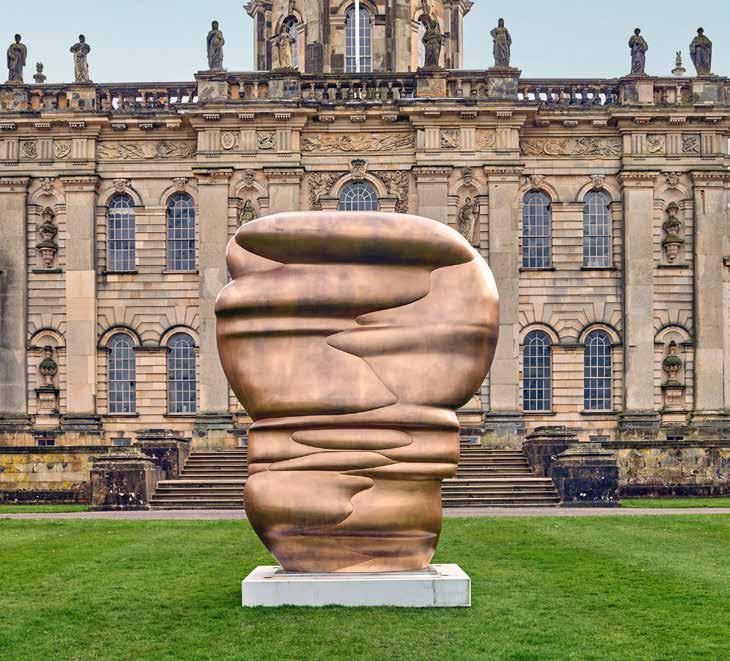

Besonders gut gefällt mir, wie die Galerie Hauser & Wirth sowohl mit Kunst als auch mit Architektur umgeht. Ich war sehr von ihrer Dependance auf Menorca beeindruckt. Dieses Jahr habe ich vor, ihr Schloss in Schottland zu besuchen.

Wenn Sie ein eigenes Kunstzentrum oder eine Galerie eröffnen würden – würden Sie einen modernen Bau bevorzugen oder lieber einen historischen Ort mit Geschichte umgestalten?

Das kommt ganz auf die Stadt an, in der die Galerie wäre. Wir überlegen, eine Galerie in Madrid zu eröffnen. Dann wäre es wahrscheinlich in einem Belle-Époque-Gebäude, aber vom Interior eher minimalistisch.

HERRENSTRASSE 1 | 96049 BAMBERG | TEL.: +49 (0) 951 52244 | WWW.FRANKE-KUNSTHANDEL.DE | INFO@FRANKE-KUNSTHANDEL.DE

FAMILIENPORTRAIT DER HERZOGIN HELENE ZU WÜRTTEMBERG-OELS,

GEB. PRINZESSIN ZU HOHENLOHE-LANGENBURG

Carl Rothe, Breslau um 1834

Das Gemälde zeigt die zweite Frau von Herzog Eugen II. v. Württemberg-Oels (Oels 1788 – 1857 Karlsruhe), Herzogin Helene (Langenburg 1807– 1880 Heinrichsruh bei Schleiz) mit drei ihrer vier Kinder. Höhe 136,5 cm, Breite 111 cm.

BayernPLACES TO GO

Das Münchner The Hotel , Teil der Rocco Forte Hotels, hat seine Zimmer und Suiten neu gestaltet und setzt dabei auf ein frisches, biophiles Design. Lady Olga Polizzi, Leiterin des Rocco Forte Design-Departments, ließ sich für die Farbpalette von der Natur des angrenzenden Alten Botanischen Gartens inspirieren. Zart gestreifte Tapeten verleihen den Räumen Leichtigkeit, während Akzente in Gelb und Türkis für Strahlkraft sorgen.

Bei der Neugestaltung lag der Fokus auf hochwertigen, nachhaltigen Materialien. Die Polstermöbel stammen aus Deutschland, die Stoffe aus Europa. Neben der Ästhetik spielte auch die Funktionalität eine zentrale Rolle: Kopfteile wurden neu gepolstert und mit flexiblen Leselampen versehen, größere Schreibtische bieten Platz für optimierte TV-Geräte,

und Bücherregale schaffen eine wohnliche Atmosphäre in den Junior-Suiten.

„Design kann zeitlos sein und dennoch mit durchdachten Entwicklungen begeistern“, so Polizzi. Das 5-Sterne-Superior-Hotel überzeugt mit seinem eleganten Stil und großzügigen Zimmern, die mit mindestens 40 Quadratmetern zu den größten in München zählen. Mit dem sanften Re-Design bleibt The Charles Hotel seinem Stil treu und schafft zugleich eine moderne, noch einladendere Atmosphäre.

INFOBOX

The Charles Hotel

Sophienstraße 28, 80333 Munich, Germany +49 89 5445550 info.charles@roccofortehotels.com www.roccofortehotels.com

Wien PLACES TO GO

Das The Amauris Vienna ist ein wahres Hoteljuwel im Herzen Wiens, das historischen Charme und modernes Design in perfekten Einklang bringt. Das prachtvolle Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert in bester Ringstraßenlage wurde nach sorgfältiger Renovierung zu einem exklusiven Luxury-Boutiquehotel, das anspruchsvolle Reisende und Kunstliebhaber gleichermaßen anzieht. Zwischen Wiener Kultur und Kunst vereint das Hotel meisterhaft zeitgenössischen Luxus mit traditioneller Eleganz. Die 62 Zimmer und Suiten bestechen durch ein stilvolles Interieur, das höchsten Komfort und Ruhe bietet. Gelebte Gastfreundschaft, gehobene Kulinarik und Nachhaltigkeit werden hier großgeschrieben. Der renommierte CEO Johann Breiteneder von der Breiteneder Immobilien Parking AG hebt hervor: „Unsere Philosophie basiert auf höchster Qualität in allen Berei-

chen. Die individuelle Betreuung unserer Gäste steht stets an erster Stelle.“ Diese Werte spiegeln sich auch in der Mitgliedschaft bei der exklusiven Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux wider, die für ihre hohen Standards bekannt ist. Das The Amauris Vienna ist nicht nur ein Ort des gehobenen Komforts, sondern auch ein einzigartiges Refugium für Liebhaber exquisiter Gastlichkeit. Ausgezeichnet mit zwei MICHELIN Schlüsseln, setzt das Hotel neue Maßstäbe für Luxus in Wien.

INFOBOX

The Amauris Vienna Kärntner Ring 8 1010 Wien +43 1 22122 vienna@theamauris.com www.theamauris.com

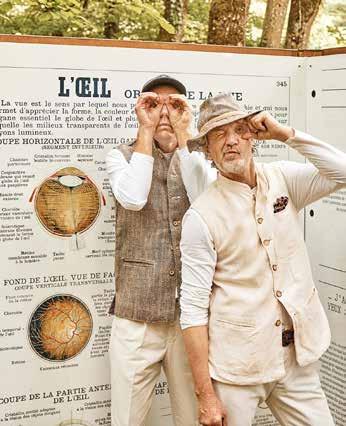

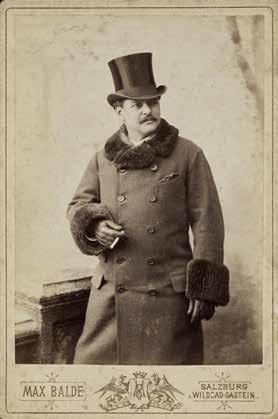

Hubertus von Hohenlohe, ein Dandy, eine schillernde Persönlichkeit, ein echter Weltbürger, der Kunst, Musik und Sport auf einzigartige Weise verbindet. Hochherrschaftliche Wurzeln und Jetset-Leben treffen bei ihm auf pure Lebensfreude, auf vorurteilsfreie Offenheit und Neugierde gegenüber allem Neuen.

Text von Clarissa Mayer-Heinisch

Karierte Hosen, ein Pulli mit bunten Applikationen, die Haare in wildem Durcheinander und ein strahlendes Lachen auf den Lippen. Das ist Hubertus von Hohenlohe. Er ist so etwas wie ein wandelndes Kunstprojekt, ein Tausendsassa mit Hang zur Kunst. Ganz sicher aber ist er ein Dandy, der sich nicht auf eine einzige Schublade festlegen lässt. Und das sieht man ihm auch an: Seine Outfits sind ebenso legendär wie seine Auftritte. Egal ob auf der Piste, mit einem Mikrofon auf der Bühne oder vor der Kamera – Zurückhaltung ist nicht sein Ding. Er ist überall und nirgends, seine Wohnsitze Marbella, Ronda, Cortina, Bologna, Vaduz und Wien spiegeln seinen Lebensstil wider – ein ständiges Pendeln zwischen Kunst, Musik, Sport und vermutlich auch der Frage: „Wo bin ich gerade?“

Musikalisch ist Hubertus von Hohenlohe kürzlich wieder ein großer Coup gelungen: Er veröffentlichte das Lied „Puente de Ronda“, eine Hommage an die spanische Stadt Ronda. Im dazugehörigen Musikvideo tummeln sich illustre Gäste wie Juan Motos, der Neffe des Flamenco-Sängers Diego El Cigala, sowie der ehemalige Stierkämpfer Francisco Rivera Ordóñez. Ein Skirennfahrer, ein Flamenco-Musiker und ein

Ex-Stierkämpfer gemeinsam in einer Musikvideoproduktion – das ist gelebte Kunst! Doch Hubertus wäre einfach nicht Hubertus, würde er sich nicht nach wie vor sportlich engagieren. Mit seinen 66 Jahren nahm er auch heuer wieder für das mexikanische Team an der Weltmeisterschaft in Saalbach teil. Es war sein insgesamt 21. Start bei einer WM, aber nicht nur für seinen Mut und seine Kondition, mit denen er sich die steilsten Pisten hinunterlässt, sondern auch für seine extravaganten Rennanzüge war und ist er immer schon berühmt.

Ob im mexikanischen „Mariachi“-Design oder mit Pop-Art-Motiven – er macht die Hänge kurzerhand zur Laufstegbühne. Im nächsten Winter will er mit einem Slalom Abschied vom professionellen Skisport nehmen. Mit Sicherheit wird er das in einem Rennanzug tun, der genauso auffällig ist wie seine Karriere.

Auch als Fotograf hat sich Hubertus von Hohenlohe längst einen Namen gemacht. Internationale Galerien stellen seine Bilder aus, Sammler aus aller Welt sind interessiert; und wer die riesengroßen Formate schon einmal gesehen hat, weiß: Hohenlohes Werke bestechen durch eine poppige Ästhetik und fangen

Hubertus von Hohenlohe ist ein Meister der visuellen Ästhetik.

Seine Fotokunst verbindet Popkultur, Farben und ironische Eleganz zu einzigartigen Werken, die den urbanen Zeitgeist einfangen. Mit seinem scharfen Blick für Details spielt er mit Licht, Perspektiven und Symbolik, wodurch seine Bilder eine unverkennbare Handschrift tragen.

Oft verschmelzen Retro-Elemente mit moderner Extravaganz, schafft er ikonische Motive, die Kunst und Gesellschaft auf kreative Weise reflektieren.

prominente Persönlichkeiten und urbane Szenen mit einem Augenzwinkern ein. Ob „Inside Gucci Chairs“ oder sein ikonisches Porträt von Zinédine Zidane –er versteht es, Luxus und Persönlichkeit in Szene zu setzen. Seine Bilder sind farbenfroh und oft ironisch. Man könnte meinen, er spielt mit seinem eigenen Image. Als Sohn von Alfonso Prinz von HohenloheLangenburg, dem Gründer des Marbella Club Hotels, und Prinzessin Ira von Fürstenberg, einer SocietyLady mit Hollywood-Flair, wuchs er in einem Umfeld auf, das Jetset und Glamour atmete und ihn prägte. Erst vor wenigen Jahren hat Hubertus von Hohenlohe auch privat sein Glück gefunden.

1994 lernte er bei den Olympischen Winterspielen in Lillehammer Simona Gandolfi kennen. Die beiden trennten sich für einige Jahre, fanden aber 2019 in Vaduz wieder zusammen – eine Romanze mit Happy End. Hubertus ist nicht nur Ehemann, Sportler, Musiker, Künstler oder Fotograf – er ist ein Gesamtkunstwerk. Ein Mann, der das Leben mit einer Mischung aus aristokratischem Charme, unbändiger Kreativität und einem guten Schuss Selbstironie genießt. Sein Motto: „Warum sich für eine Sache entscheiden, wenn man alles machen kann?“

Wir haben ihn zum Gespräch getroffen.

Wo erreichen wir Hubertus von Hohenlohe gerade?

HH: Ich war in Toblach in Südtirol und bin jetzt in Cortina. Ich habe die Skimeisterschaften organisiert, mit 150 Teilnehmern aus exotischen Skinationen wie Nepal, Taipeh, Hongkong, Iran oder Libanon. Für sie handelt es sich um das Highlight im Rennkalender. Es ist kein Juxrennen, denn es geht um die Qualifikation für die nächsten Olympischen Spiele. Als Vorläufer hatten wir den dreimaligen Olympiasieger Matthias Meyer. Es waren super Tage: hochkarätiges Skifahren und Megaparty.

Du hast selbst Kultstatus in der Ski-Welt, bist nicht weniger als sieben Mal bei olympischen Winterspielen und 21 Mal bei Weltmeisterschaften gestartet. Bist du in Toblach selbst auch mitgefahren?

HH: Natürlich. Aber einmal habe ich im ersten Slalom-Durchgang eingefädelt, und einmal bin ich im zweiten Lauf gestürzt. Pech.

Erst kürzlich ist ein neues Musikvideo von dir herausgekommen. Wie kam es dazu und warum spielt es im andalusischen Ronda?

HH: Die Idee kam, weil unsere Familie seit jeher zwischen Marbella und Ronda gelebt hat. Meine Urgroßmutter war eine wohltätige Person in Ronda, darum ist auch der Hauptplatz, die Plaza Duquesa de Parcent, nach ihr benannt. Sie hatte das schönste Haus hier, die Casa del Rey Moro. Später dann hat mein Vater eine Finca gekauft. Diese Gegend war also immer schon wichtig für unsere Familie. Ich selbst bin beeindruckt von der Stadt und der idyllischen Landschaft rundherum. In meinem Lied geht es darum, dass der Lärm der Welt die Liebe stört. Wenn du an einem schönen Platz bist, der von sich aus strahlt, besonders wenn du an der Brücke stehst, die über die tiefe Schlucht von Ronda führt, dir in die Augen schaust, dann musst du nicht viel sagen. Durch Instagram und Social Media vergisst man oft, die Schönheit der Dinge zu sehen. Ich möchte gerne der nächsten Generation, die 40 km von Ronda entfernt im turbulenten Marbella Partys macht, diese wunderbare Ortschaft ans Herz legen. Auch Rainer Maria Rilke und Ernest Hemingway waren zu ihrer Zeit hier und fanden Inspiration für ihre Texte.

Wie sind Lied und Video entstanden? Stammt alles aus deiner Feder?

HH: Nein, nicht ganz. Die Idee kam von mir. Ich habe in Wien begonnen und mit dem Bassisten Helmut Schachtelmüller, der auch für Hubert von Goisern produziert, an dem Konzept gefeilt. Dann ka-

men ein Flamenco-Sänger und ein Gitarrist dazu. Das Video hat Eva Nilsen gedreht, sie ist Fotografin und Regisseurin. Wir durften mit Drohnen und Kameras in das ehemalige Gefängnis von Ronda, das sich unter der Brücke befindet und eigentlich nie aufgemacht wird. So sind die spektakulären Aufnahmen entstanden. Der Clip wird über Universal Music promotet.

Was verbindet dich mit Marbella?

HH: Mein Vater, Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg, hat hier den legendären Marbella Club gegründet. Der Ort war damals nicht bedeutend und hatte zu Beginn einfach nur eine Bar. Marbella hat sich erst im Laufe der Zeit zu dem entwickelt, was es heute ist. Es war für uns als Kinder, wenn wir von der Schule in Österreich auf Ferien nach Marbella kamen, das Schlaraffenland. Man konnte hier von Minigolf bis Tennis spielen alles machen. Es gab das Hotel mit schönen Zimmern, einen Park mit Pool, alles ganz nahe vom Strand, und auch verschiedene Restaurants. Rundherum hatten berühmte Leute ihre Häuser, von Gina Lollobrigida bis Audrey Hepburn. Es war eine Mischung aus Rockstars, Musikern und Hollywoodstars. Nennen wir es einmal so: Es war ein Aufwachsen fernab von der wirklichen Realität.

Hast du in diesem Umfeld deine Talente, deine Kreativität entdeckt?

HH: Nein. Eigentlich hab ich es schon immer gespürt, dass ich zeichnen, Musik machen und auch fotografieren kann. Ich hatte stets so ein quirliges Kreativding. Der Moment, an dem ich dachte, ich möchte Künstler werden, kam, während ich bei Andy Warhol in dessen Factory war. Da hab ich mir gedacht: Wow, ist das cool – bildende Kunst zu machen oder vielleicht Musik, Videos, Filme ...

Wie ist es dir gelungen, zu Andy Warhol ins Atelier gehen zur dürfen?

HH: Mein Bruder absolvierte damals ein Praktikum in einem Hotel in New York. Er war mit einem Mädchen namens Carmen Delassio befreundet. Sie machte PR für das Studio 45, den berühmten Club in Midtown. Dort haben wir ihn kennengelernt. Warhol war ein Fan meiner Mutter, Ira von Fürstenberg, und wollte sogar ein Porträt von ihr machen – aber sie lehnte ab. Ich selbst war dann jedenfalls des Öfteren bei Andy Warhol im Atelier. Ich war für ihn der „fresh prince in town“.

Wie waren deine Anfänge in der Fotografie?

HH: Ich hab immer schon Fotos gemacht. Aber ich glaube, ich habe erst, als die Digitalkameras 2000 auf

den Markt kamen, gesehen, was in meiner Fotografie zu chaotisch oder schlampig war, was ich korrigieren kann. Ich habe allerdings auch entdeckt, dass ich ein gutes Auge für die Bildkomposition habe.

Welche Motive interessieren dich?

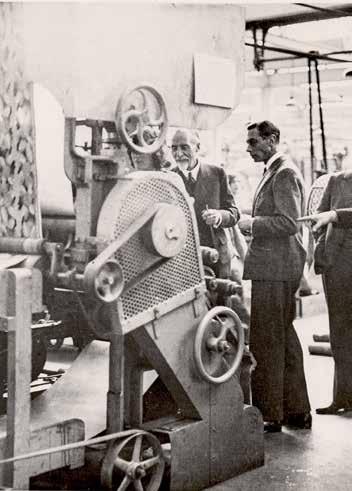

HH: Eigentlich bin der Paparazzo meines Lebens und der Zeit, in der ich lebe. Ich versuche, mein Leben widerzuspiegeln – mit Konsequenz, mit einem künstlerischen Auge und als Erzähler. Es gibt sicherlich auch ein voyeuristisches Moment, aber es ist halt die Wahrheit, weil die Szenen authentisch passieren und nicht gestellt sind. Manchmal geht es um mich, manchmal um andere Personen, manchmal um ganz anderes, zum Beispiel eine Kartonfabrik oder eine Landschaft. „Urban Jungles“, „Self-Portraits“ oder „Papiergeschichten“ sind einige der Titel meiner Serien.

Wie kann man sich dein Fotografieren vorstellen?

HH: Ich fotografiere, was ich sehe. Aber ich beschließe nicht, zu fotografieren, sondern es ergibt sich etwas.

Was ist für dich noch offen? Gibt es neben Sport, Fotografie, Musik und Social Life noch einen Traum, den du dir gerne erfüllen willst?

HH: Ich glaube, im Design könnte ich noch einiges machen. Ich habe schon ein paar Sachen designt, auch für wichtige Leute. Da habe ich meinen eigenen

Stil, eine Art angewandte Kunst aus dem, was ich fotografiere. Ich kann daraus Stoffe machen, Teppiche, Einrichtungsgegenstände. Ich glaube, da könnte ich ein Wörtchen mitreden und was Tolles machen. Ein Buch ist auch in Arbeit, ein großes Porträt-Buch mit Leuten, die ich getroffen und fotografiert habe. Ich suche gerade nach dem besten Herausgeber. Und in New York habe ich kürzlich einen Videoclip für ein Hotel gedreht, auf eine coole Art und Weise: nicht Zimmer für Zimmer oder Rezeption und Restaurant, sondern mehr Image, also Musik und good vibes.

Wie würdest du dich selbst beschreiben? Wer bist du und wie bist du?

HH: Ich bin frei und ich bin freundlich, ich bin talentiert, irgendwie das zu machen, was ich spüre, und fern von Vorurteilen. Ich lasse die Sachen auf mich wirken und ändere auch mal meine Meinung. Ich glaube, dass ich dem Leben offen gegenüberstehe, positiv und optimistisch. Das Leben muss zelebriert werden.

Neuer Song: hubertus.lnk.to/PuenteDeRonda INFOBOX

Hubertus von Hohenlohe www.hubertushohenlohe.com

Daisy Seilern

Fotografin

SALZBURG

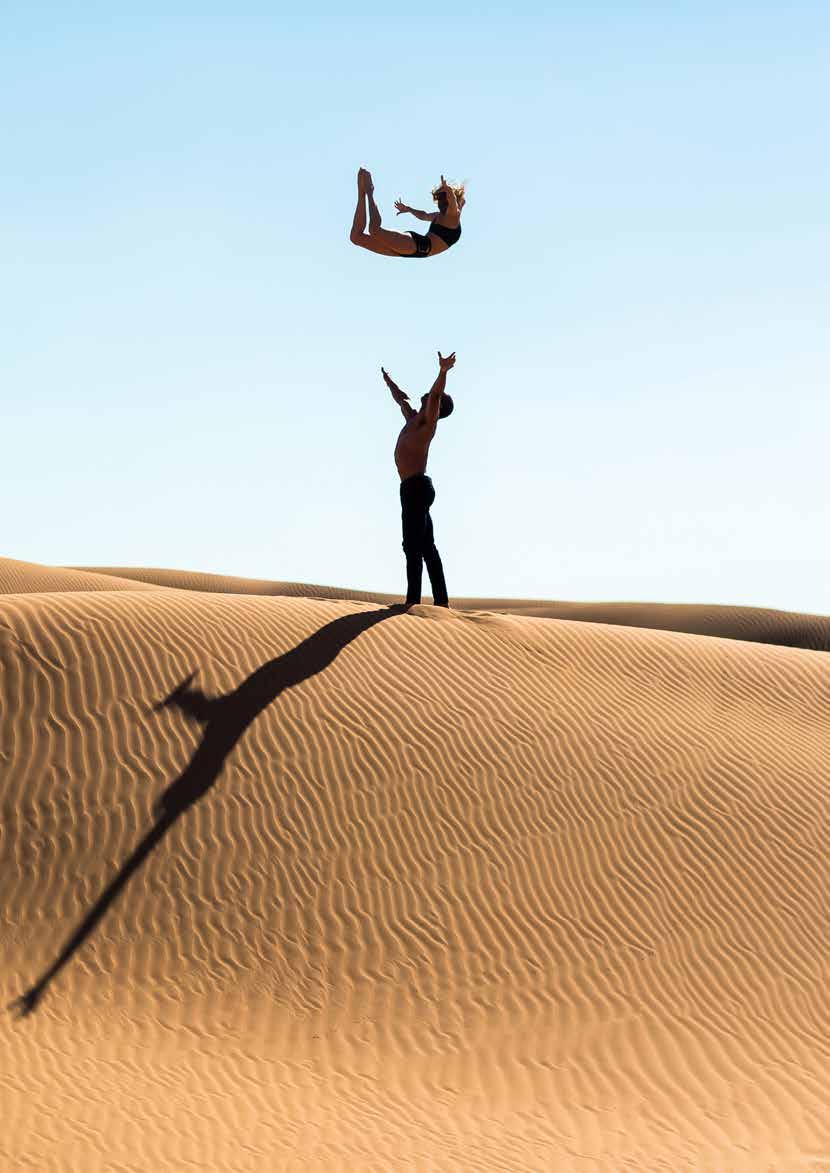

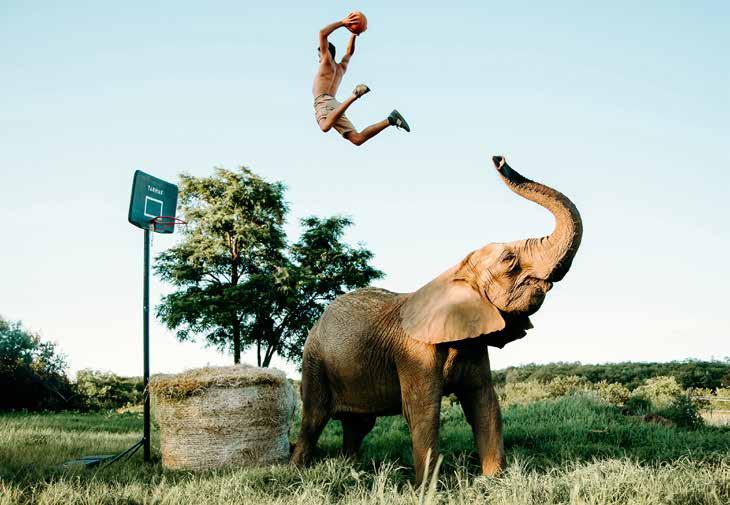

Daisy Seilern ist eine Fotografin, die das Licht nicht nur nutzt, sondern jagt. Die perfekte Balance zwischen Licht und Schatten ist das zentrale Element ihrer Kunst. Besonders in der Aktfotografie reizt sie die Spannung zwischen Sichtbarem und Verborgenem aus, spielt mit der Vorstellungskraft des Betrachters und schafft so Bilder von einzigartiger Intensität. In der Natur setzt sie auf das unberechenbare, magische Licht der Umgebung, während sie im Studio präzise mit künstlichen Lichtquellen arbeitet.

Ein weiteres Markenzeichen ihrer Arbeiten ist die Symmetrie. Perfekte Linien, sich wiederholende Muster und durchkomponierte Bewegungen sind wesentliche Bestandteile ihrer Bilder. Ihre Tänzerinnen müssen oft zahlreiche Sprünge und Posen wiederholen, bis der ideale Winkel getroffen ist – ein Aufwand, der sich lohnt, denn die Ergebnisse sprechen für sich.

Doch Daisy Seilern ist nicht nur Perfektionistin, sondern auch Abenteurerin. Für das perfekte Bild scheut sie keine Herausforderung – sei es ein waghalsiger Paragleitflug, das Klettern auf hohe Kräne oder das Fotografieren aus nächster Nähe vor einem wilden

Elefanten. Ihre Leidenschaft für Afrika und WildlifeFotografie lebt sie in ihrer Freizeit aus. Im März reist sie nach Kenia in den Amboseli-Nationalpark, um die letzten „Big Tusker“, die ältesten Elefanten mit den größten Stoßzähnen, zu fotografieren.

Bereits mit 15 Jahren begann Seilern mit der Kamera ihres Vaters zu experimentieren. Ihre ersten Fotokurse belegte sie mit 17, und schon bald zog es sie nach Florenz, wo sie am Istituto del Arte Lorenzo de’ Medici Fotografie und Videoproduktion studierte. Von Anfang an faszinierten sie die Darstellung von Frauen und die Magie des Lichts. Neben der Fotografie etablierte sie sich als Journalistin und schrieb fast ein Jahrzehnt lang für die Zeitschrift BUNTE

Mit der Geburt ihres Sohnes im Jahr 2009 verlagerte sich ihr Fokus auf Neugeborenen-Fotografie, doch nach Jahren in diesem Bereich sehnte sie sich nach neuen Herausforderungen. Die COVID-Pandemie brachte schließlich eine entscheidende Wende: Sie begann ein Buchprojekt über Tänzer, Extremsportler und Adrenalinjunkies, Menschen, die ihre eigenen Grenzen überschreiten. Doch schnell erkannte sie, dass sie dabei auch ihre eigenen Ängste überwinden musste.

Besonders eindrücklich war für sie ein Paragleitflug in 3.000 Metern Höhe – eine Herausforderung, da sie unter Höhenangst leidet. Doch der Moment, in dem sie trotz ihrer Angst das perfekte Bild erschuf, war auch für sie ein unvergesslicher Adrenalinkick.

Die letzten zwei Jahre waren für Daisy Seilern ein Triumphzug. Internationale Auszeichnungen, Ausstellungen in Paris und Mailand ... Die größte Überraschung erlebte sie jedoch auf der Art Miami, einer der renommiertesten Kunstmessen der USA, wo sie mit der renommierten Gallery Budja ausstellte. Ein Freund hatte sie vorgewarnt: Als unbekannte Künstlerin sei es unwahrscheinlich, beim ersten Mal etwas zu verkaufen. Also reiste sie mit ebendieser Erwartung an – doch es sollte ganz anders kommen: Innerhalb kürzester Zeit waren alle ihre Werke verkauft. Der Erfolg war überwältigend, aber noch bedeutender ist für sie die Unterstützung ihrer Familie. Ihr Mann hält ihr den Rücken frei, ihr Sohn widmet ihr sein Kunstprojekt, und ihre Töchter feiern ihre Erfolge mit ihren Freundinnen.

„Für mich fängt ein gelungenes Porträt die Essenz einer Person ein –nicht nur ihr Aussehen, sondern ihre Geschichte, ihre Ausstrahlung, ihr authentisches Selbst.“

Besonders bewegend war für sie der Moment mit einem 14-jährigen Mädchen, das sie als Vorbild bezeichnete, weil sie bewiesen habe, dass Frauen mit Mut und harter Arbeit alles erreichen können. Seilern erwiderte:

„Suche dir große Ziele – die trifft man leichter.“

Ein Satz, der ihre Philosophie perfekt zusammenfasst. Denn für Daisy Seilern gibt es keine Grenzen – nur neue Herausforderungen, die darauf warten, mit Licht und Leidenschaft erobert zu werden.

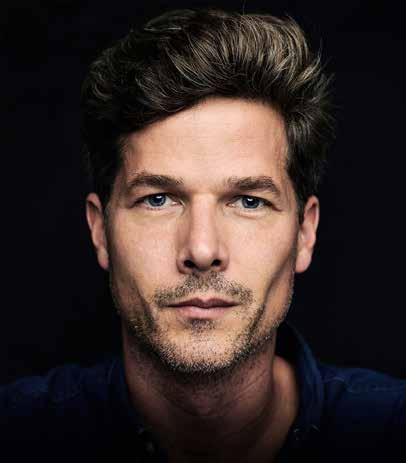

Jamie McGregor Smiths Arbeit basiert auf der Leidenschaft für dokumentarische Fotografie mit der Intention, die Dynamik von Natur, Architektur und sozialen Veränderungen zu erkunden.

Man geht am Mölker Steig in Wiens innerster Innenstadt das Kopfsteinpflaster steil bergauf, bevor man vor dem sogenannten „Dreimäderlhaus“ steht – einem barocken Juwel, in dem nicht nur der feine Ludwig Reiter Shop, sondern auch das Atelier des Fotografen Jamie McGregor Smith beheimatet ist. Die Tür in sein Reich öffnet sich. Zu entdecken ist ein strahlender, reflektierter junger Engländer inmitten seiner Kunst.

Großformatige Bilder, auf denen beeindruckende, menschenleere Kirchenräume zu sehen sind, detail-

verliebte Aufnahmen in europäischen Urwäldern, Architektur und Architektursünden aus Stahl und Beton in London, in Essex oder New York, atemberaubende Landschaften in Kalifornien, Kappadokien oder Madeira laden zu Reisen im Kopf ein. Bekannte Sujets, die Jamie McGregor Smith in Szene setzt. „Fotografie ist weit mehr als das Festhalten eines Augenblicks – sie ist ein Fenster in eine andere Welt, ein Medium, das Geschichten erzählt, Emotionen weckt und Botschaften vermittelt“, so der Fotograf, der inzwischen längst international renommiert ist und mit dem man bereits ab dem ersten Augenblick des Kennenlernens in medias res ist.

Ludwig Reiter „Maronibrater“-Campaign – 2024

Jamie McGregor Smith hat die Kunstform der Fotografie bereits auf vielfältige Weise erprobt. Sein Schaffen reicht von dokumentarischen Aufnahmen bis hin zur Arbeit für Luxusmarken, für Magazine wie Wallpaper, Architectural Digest, Vanity Fair und die New York Times, von Werbesujets bis zu Porträts, von Architektur bis zu Landschaften. Dabei bleibt er stets seiner Philosophie treu, die Welt mit Neugier, Geduld und einem unverstellten Blick zu betrachten. „Mir ist es schon sehr früh darum gegangen, Geschichten aufzudecken, die durch die Zeit hallen“, erzählt er.

Die Liebe hat ihn nach Wien getrieben. Anna ReiterSmith, die neben der gemeinsamen Kinderschar auch noch für das Marketing der Schuhdynastie Ludwig Reiter verantwortlich zeichnet, und er haben sich in London kennengelernt. Genau wie Anna war auch Jamie damals für Louis Vuitton tätig. Sein Weg hatte ihn von einer ländlichen Kindheit in Somerset und Cornwall über das Studium an der Staffordshire University schließlich ins hippe London geführt.

Hier probierte sich Jamie McGregor Smith vorerst einmal in der Welt der Mode. Anstatt die Realität einfach abzubilden, „lag der Fokus auf der Inszenierung und dem Spiel mit Emotionen. Große Teams, aufregende Sets und die Möglichkeit, visuelle Geschichten zu kreieren, machen diese Art der Fotografie zu einer faszinierenden Herausforderung“, empfindet er.

Insbesondere die Industrialisierung sowie ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und Stadtlandschaften wurden immer mehr zu einem zentralen Thema seiner Arbeit. „Meine Bilder bieten Einblicke und ermöglichen es dem Betrachter, selbst zu entscheiden, was er darin sehen möchte.“ Die Fotografien, die unter dem Titel „Motor City“ bereits während des Studiums entstanden sind und sich mit dem Verfall der einstigen Automobilmetropole Detroit beschäftigen, aber auch die Serie an Bildern, die Jamie McGregor Smith in dem seit dem Jahr 2004 ungenutzten und in Vergessenheit geratenen Athener Olympiastadion geschossen hat, zeugen von seiner Erkenntnis, dass Bauwerke

immer gesellschaftliche, politische sowie kulturelle Veränderungen widerspiegeln.

Ein großes Projekt in Jamies Karriere führte ihn in den letzten verbliebenen Urwald Europas, der sich zwischen Polen und Belarus erstreckt. Diese unberührte Wildnis mit ihren uralten Bäumen und einzigartigen Lichtstimmungen bot ihm eine ganz besondere Kulisse. Mit viel Geduld wartete er auf den perfekten Moment, um die Essenz dieses Ortes einzufangen. „Es geht nicht nur um das Bild, sondern um die Reise dahin“, betont er. Die Fotografie wird für ihn zu einer Art Meditation, zu einem Prozess des Verstehens und Verbindens, und es ist ihm wichtig, nicht nur auf die Schönheit des Urwaldes, sondern auch auf dessen Verletzlichkeit und die Notwendigkeit seines Schutzes aufmerksam zu machen.

Besonders eindrucksvoll ist die Werkserie „Sacred Modernity“, die im vergangenen Frühjahr beim Verlag Hatje Cantz als Bildband verlegt wurde. Darin geht

es um die dokumentarische Erkundung religiöser Architektur in Europa aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute. Sakrale Bauwerke auf ihre Gestaltung, Funktion und Symbolik hin zu betrachten, auf gewagte, oft experimentelle Designs hinzuweisen und das Verständnis von Spiritualität und Religion in einer sich wandelnden Welt aufzuzeigen, darum geht es dem Fotografen in diesem Projekt.

„Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Fotograf mitbringen muss, um mehr als nur Abbildungen entstehen zu lassen?“, frage ich Jamie McGregor Smith und bekomme sofort eine klare Antwort: „Geduld und eine konzentrierte Auseinandersetzung mit dem Motiv.“ Eine analoge Kamera und verschiedenste Objektive sind sein Werkzeug, mit dem er die „bewusste Reduktion auf subtile Details eines Motivs“ zu erreichen versucht. Auch der Bildausschnitt ist wichtig: „Man muss sich vorstellen können, wie ein Bild aussehen wird, bevor man es aufnimmt.“

Ein zentrales Element in Jamies Fotografie ist das Spiel mit Licht und Schatten. Er wartet oft stundenlang auf die richtige Beleuchtung, um eine Szene und die Atmosphäre eines Ortes einzufangen. „Das Licht ist der Schlüssel zu allem“, betont er. „Es kann eine alltägliche Szene in etwas Magisches verwandeln.“ In seinen wildromantischen Urwald-Bildern, wo Baumwurzeln kreuz und quer liegen, wo sich hohe Stämme in einem Flüsschen spiegeln und wo Unterwuchs samt

Moos grün leuchtet, kann man diesen Zugang ganz besonders gut erkennen.

Das nächste große Vorhaben ist schon in der Pipeline: Die Länder Osteuropas ziehen ihn an, er ist fasziniert von den kulturellen und politischen Veränderungen in dieser Region und möchte deren Auswirkungen auf Landschaft und Architektur dokumentieren. „Für mich ist Osteuropa eine riesige Schatzkammer an Geschichten“, schwärmt der Fotokünstler.

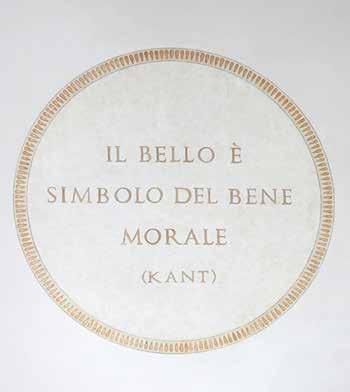

Für Jamie McGregor Smith ist Fotografie längst nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensweise. Seine Arbeit ist die ständige Suche nach neuen Perspektiven, nach Wegen, die Welt zu verstehen und zu dokumentieren. Ob in der Modewelt, in urbanen Landschaften oder in der wilden Natur – Jamies McGregor Smiths Fotografien sind stets von Leidenschaft und dem Gespür für Details geprägt. Mit jedem Bild erzählt er eine Geschichte und lädt den Betrachter ein, Teil dieser Reise zu werden. Seine Arbeiten sind im Atelier, aber auch in Ausstellungen und etlichen wunderschönen Bildbänden zu sehen. Jamie McGregor Smith Mölker Steig 1, 1010 Wien www.jamiemcgregorsmith.com jamie@jamiemcgregorsmith.com