Les plantes toxiques

Une histoire

insolite

Titre original : Heilsam bis tödlich © 2022 von dem Knesebeck GmbH & Co.

Verlag KG , Munich www.knesebeck-verlag.de

© Éditions du Rouergue pour l’édition et la traduction françaises, 2025

www.lerouergue.com

JAN GROSSARTH

Les plantes toxiques

Une histoire insolite

Traduit de l'allemand par Pierre Bertrand

Sommaire

Le monde des poisons

Le monde des poisons

Plus de trente-cinq années de ma vie se sont écoulées sans que je me soucie de la grande chélidoine, de l’if ou de la mandragore. Et pourquoi, d’ailleurs ? Je ne les remarquais pas et j’aurais été incapable de dire si on trouvait encore de la belladone. Cela a changé lorsqu’un livre sur les plantes toxiques m’est tombé entre les mains. Trois choses m’ont surpris : primo, la familiarité de nos ancêtres avec leurs voisines vénéneuses et la peur qu’ils en avaient en permanence. Deuzio, la valeur de ces molécules qui tuent à haute dose. Mais, au-delà, les plantes poisons m’ont simplement paru sympathiques : parce qu’elles avaient gardé leurs valeurs intérieures équivoques et tenaient le monde à distance afin de rester elles-mêmes – pas belles et hypersélectionnées comme la tulipe, pas utiles et simples comme la pomme ‘Golden Delicious’, mais impénétrables et mystérieuses, indifférentes à ce qu’on pense d’elles, aux méchancetés qu’on peut

Il y a donc matière à redécouverte. Mais avant de partir à la chasse à la belladone, avant d’entreprendre un voyage dans le monde fabuleux de la mandragore, avant d’explorer la botanique de la mort, de

sourire des empoisonneurs ratés et de nous pencher sur les réacteurs à plantes toxiques de la biotechnologie moderne, commençons par un sujet connu, la tomate.

De nos jours, on dit rarement du mal de la tomate. Mais ça n’a pas toujours été le cas. Car la tomate est elle aussi bourrée de substances antipathiques susceptibles de gâter la digestion des humains comme des animaux. Elle peut provoquer des vertiges et des maux de tête, et même tuer. Oui, vous avez bien lu : la tomate peut tuer 1 .

La tomate est une plante de la famille des Solanacées. Cette même famille qui accueille la belladone ou le datura. Un nom qui trahit donc une certaine noirceur. Mais là où il y a de l’ombre, il y a aussi de la lumière, dans le cas présent le fruit mûr. Étrangement, poison et santé sont souvent étroitement associés. Cela dépend de la dose et du point de vue : là où l’un voit du ketchup rouge, l’autre voit la mort verte.

Un plant de tomate contient plusieurs alcaloïdes, dont l’un porte le nom de tomatine ou « poison de tomate ». Mais d’autres glycoalcaloïdes présents dans les tiges et les feuilles sont plus dangereux.

Il fut un temps où la population avait une vraie peur des tomates, une peur exagérée. Au XIX e siècle, alors que la tomate, plante immigrée d’origine mexicaine, était déjà très répandue dans les jardins paysans d’Europe et que c’était un ingrédient courant de la cuisine familiale, elle était l’enjeu d’une guerre culturelle en Amérique du Nord. Beaucoup la rejetaient énergiquement, au motif qu’elle sentait mauvais et que son fruit rendait malade. D’autres se risquaient à la manger très cuite et tellement épicée qu’on n’en percevait plus le goût. Le fruit est certes joli, lisait-on dans les livres de cuisine et les articles de journaux modérés, mais son goût était décevant. On signalait de prétendus effets néfastes sur la santé. Un autre auteur argumentait exactement en sens contraire : la tomate était qualifiée pour des usages pharmaceutiques et devait donc être classée « dans la catégorie des substances médicinales » – uniquement sur ordonnance2.

monde des poisons

Rétrospectivement, ce scepticisme aux manifestations si diverses, qui a perduré un siècle entier principalement dans les États du nord des États-Unis, s’avère étrangement rétrograde. En particulier s’agissant de la patrie du Ketchup. C’est en 1869 que l’usine Ketchup fut fondée par Henry John Heinz. C’était le fils d’un immigrant allemand originaire du Palatinat et parent des ancêtres de Donald Trump, qui venaient du même village. M. Heinz n’avait peur de rien. Mais la population rurale des États-Unis resta longtemps méfiante, notamment envers la tomate crue.

Plus étrangement encore, la tomate, de nos jours, reste contestée. Beaucoup d’enfants s’en détournent instinctivement et certains adultes nourrissent toujours cette phobie. C’est ainsi que l’autrice autrichienne Klaudia Blasl a inclus très sérieusement la tomate dans son livre 111 tödliche Pflanzen, die man kennen muss*3. La tomate côtoyant les trompettes des anges, les renoncules et la belladone ! Nom d’une pipe !

Tout est une question de contexte. Du moins en ce qui concerne les USA du XIX e siècle. En ce temps-là, la tomate semblait attirer les malheurs. Des invasions de sphinx du tabac obscurcirent le ciel au-dessus des premières plantations de tomates. L’eau potable grouillait encore de bactéries, ce qui rendait en effet les tomates toxiques – du moins après lavage. On faisait aussi des erreurs de débutant en mangeant les fruits verts. Quiconque en a déjà mangé en est dégoûté à jamais. Car la tomate encore verte contient ladite tomatine. Mais la tomate est-elle pour autant une plante toxique ? On peut aussi mourir de manger des myrtilles et des orties. Il y a du poison dans le poivre, le café, le gin et le tonic et même dans une banale courge d’ornement. Est-ce une raison pour les ranger dans une liste générale des plantes poisons ?

* 111 plantes mortelles qu’il faut connaître, non paru en français. (Toutes les notes sont du traducteur.)

Non, certainement pas.

Le mot « poison » n’est pas un terme scientifique (voir chapitre 4). C’est bien plus le fruit sémantique de la peur : les plantes vénéneuses sont toutes celles que les gens redoutent comme telles. Or, ce genre de peur change avec le temps. Ses objets varient. Ce qui jadis provoquait la peur suscite aujourd’hui l’hilarité.

Le thème n’est pas avare de lectures à se taper sur les cuisses. Elles tirent leur charme des péripéties le plus souvent burlesques qui sont arrivées aux gens dans le commerce avec les belles vénéneuses. Mortelles, criminelles, sexuelles.

Il me paraît un peu plus intéressant de voir comment les auteurs des siècles passés parlaient des plantes poisons. Leur langage présente des traces remarquables de frisson, d’étonnement, de conte. Mais il n’y a pas que ça. Il est encore plus excitant de voir que tout cela s’enracine dans la réalité, l’expérience vécue et la peur. Jadis, il arrivait souvent qu’une vache ou un enfant meure d’avoir confondu une racine. Souffrance et fantaisie imprégnaient le quotidien. C’est peut-être ce qui rend ce vieux langage de la peur du poison curieusement touchant. C’est comme un miroir lointain dans lequel nous entrapercevons des fragments de vie conservés jusqu’à aujourd’hui. Par exemple, les auteurs (comme ici l’écrivain Julius Wolff) prenaient encore la mort au sérieux, comme une éventualité quotidienne. Tous les enfants connaissaient la baie de la belladone, ou cerise du diable :

Il prit le bouquet sur le sol pour le lui apporter. Ce faisant, le nœud trop lâchement noué se défit et les cerises du diable en tombèrent. Eike reconnut aussitôt le poison pourvoyeur de mort4.

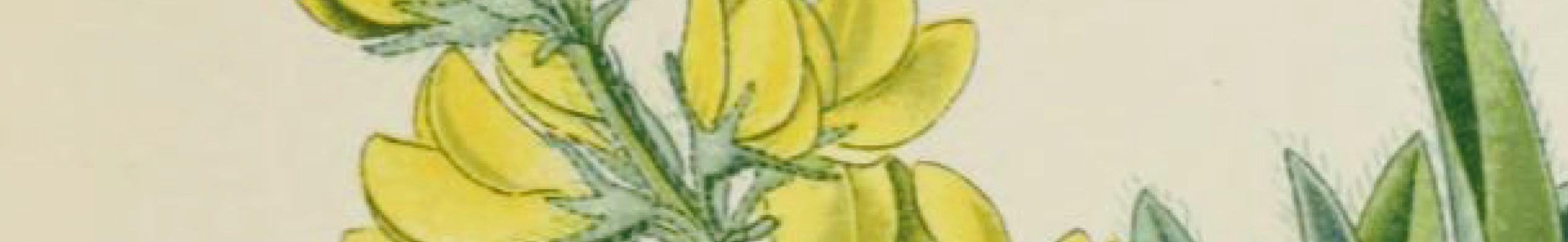

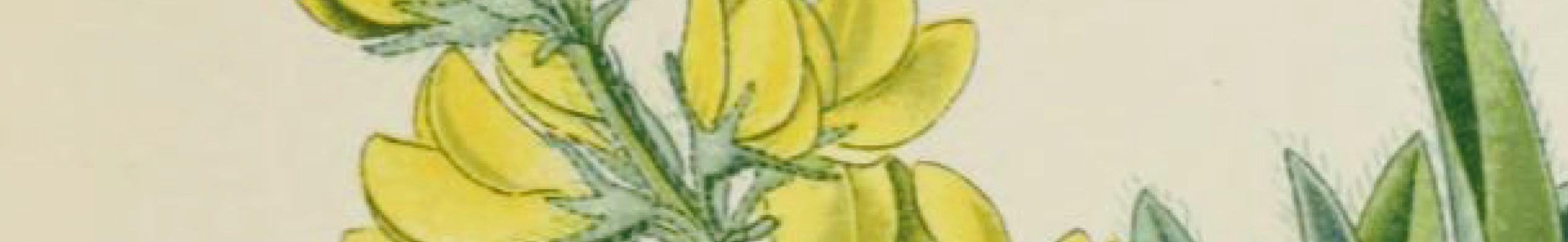

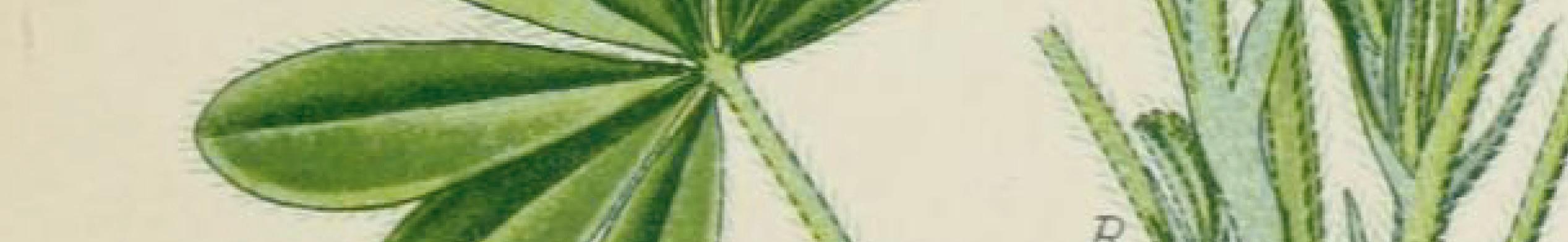

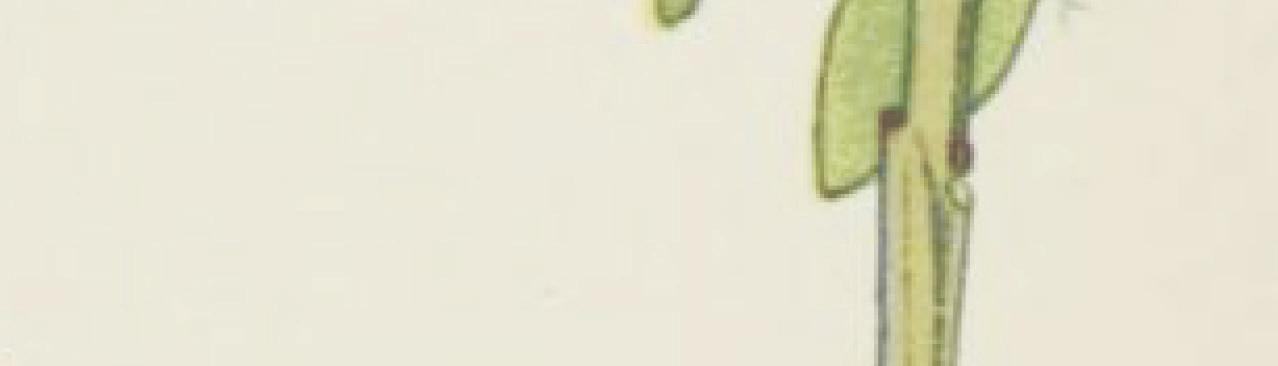

Tomate

Les fruits verts immatures sont toxiques. Pour en mourir, il faudrait en avaler au moins un kilo. Il y a des poisons nettement plus efficaces.

L’Européen et le Nord-Américain ont d’abord dû s’habituer à la tomate, qu’elle soit verte ou rouge. Dans un ouvrage général de botanique de 1839, elle est encore présentée (en allemand) comme une « pomme de loup » vénéneuse 5. Dans un livre de 1870 dégoulinant de plaisanteries racistes, écrit par un auteur antisémite oublié à juste titre, la tomate est associée aux « pays du Sud » et donc, à ses yeux, à l’inutile, à l’oisiveté et, métaphoriquement parlant, au toxique 6. Un demi-siècle plus tard, en 1912, la science était plus avisée, c’est-à-dire focalisée sur les substances : « Par sa teneur élevée pour les trois vitamines, la tomate est excellente, méritant une place particulière parmi les produits du monde végétal 7. »

Autres noms

Pomme d’or, pomme d’amour, morelle tomate, Solanum lycopersicon (« pêche de loup »).

Poisons présents

Tomatine et solanine ; flavonoïdes.

Effet sur l’être humain

La solanine est un glycoalcaloïde qui provoque vomissements et diarrhée, tachycardie, anxiété, détresse respiratoire, paralysie respiratoire et mort.

Utilisation

Les tomates vertes se préparent en pickles : mettre à confire dans le vinaigre, à la manière des cornichons et des petits oignons blancs.

La magie des poisons

La magie des poisons

Ceux qui sèment avec des larmes récolteront dans la joie. Si vous êtes triste, vous pouvez aussi bien acheter un billet d’avion pour l’ouest du bassin amazonien, au Pérou ou en Colombie. Là, vous tomberez sur l’ayahuasca, une liane toxique. L’extrait de sa racine ou de son écorce « modifie », comme on dit joliment, « la conscience », faciliterait la divination et aurait, d’après ses adeptes, un effet « thérapeutique ». Celui-ci ne provient cependant pas que des composés de la plante, mais également de la magie du chamane.

Vous avez cessé de croire aux chamanes ? Vous croyez encore sûrement au pouvoir de la littérature. Souvenez-vous un instant de William Shakespeare. Car la symbolique des plantes ne manque pas dans son œuvre11 :

Oh ! Combien efficace est la grâce qui réside dans les herbes, dans les plantes, dans les pierres et dans leurs qualités intimes ! 12

Ces vers sont prononcés par Frère Laurent dans Roméo et Juliette. L’astucieux moine exprime ici aussi le double visage des plantes :

La vertu même devient vice, étant mal appliquée, et le vice est parfois ennobli par l’action.

Le calice enfant de cette faible fleur recèle un poison et un cordial puissants.

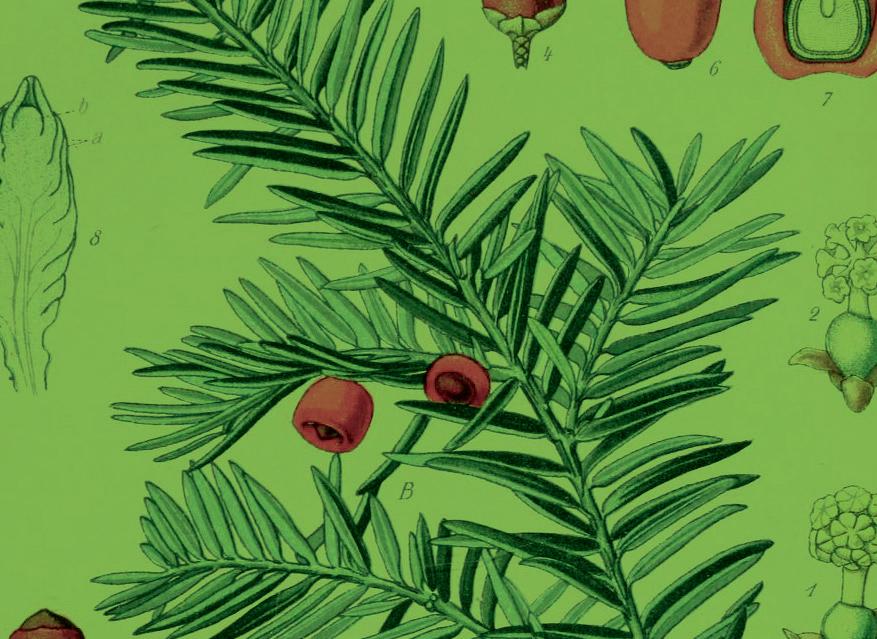

S’intéresser aux belles vénéneuses, c’est tourner le dos aux morales simples et porter le regard sur la nature complexe de la vie. En 2016, une exposition au jardin botanique de Berlin rappelait la richesse avec laquelle Shakespeare se sert de la symbolique des plantes pour exprimer la tragédie de la vie. Nombreux sont les chemins qui mènent à la chute. On a calculé que cent vingt plantes apparaissent dans l’œuvre de Shakespeare 13. Les visiteurs de l’exposition pouvaient apprendre par exemple que la nèfle y représente le vagin et la poire, le pénis (bourses incluses). Mais les plantes vénéneuses étaient beaucoup plus intéressantes que ces informations obscènes et marginales : l’hebona, un mystérieux poison végétal, provoque la mort du père de Hamlet. Mais de quoi s’agit-il ? De la jusquiame (henbane) ou de l’ébène (ebony) ? Ou de quelque chose d’autre ? Les spécialistes de Shakespeare s’écharpent là-dessus depuis plus de quatre siècles.

Longtemps, elle s’est enveloppée de mystère. Elle ne révèle sa dose létale que très tard. Avant, c’est l’incertitude. De plus, la belladone pouvait se métamorphoser. Je fais référence à ce fait que lorsqu’un humain en ingère, il meurt souvent de manière spectaculaire, en écumant de la bouche, alors que le lièvre la supporte sans problème. Or, si un être humain mange la chair de ce lièvre quelques heures à peine après son festin, il risque encore de s’empoisonner : n’est-ce pas là la plus grande des comédies ?

L’histoire des plantes poisons est une grande histoire de crime, de médecine et d’ivresse. La frontière entre la mort et la guérison y est fluctuante et la belladone y tient un des rôles principaux.

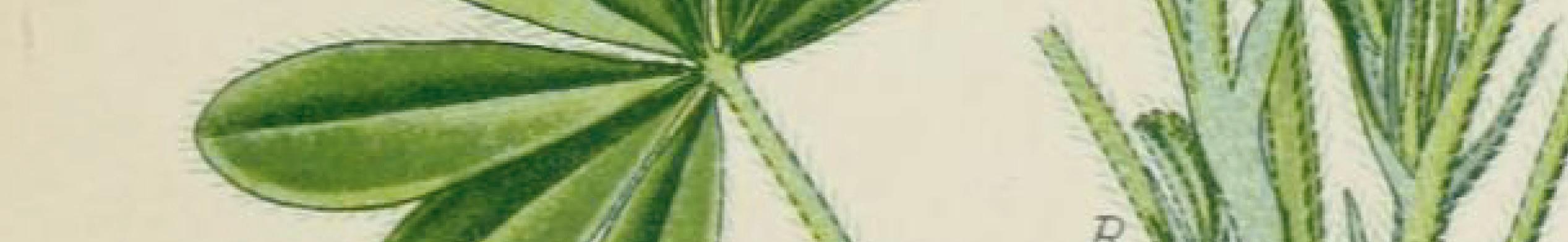

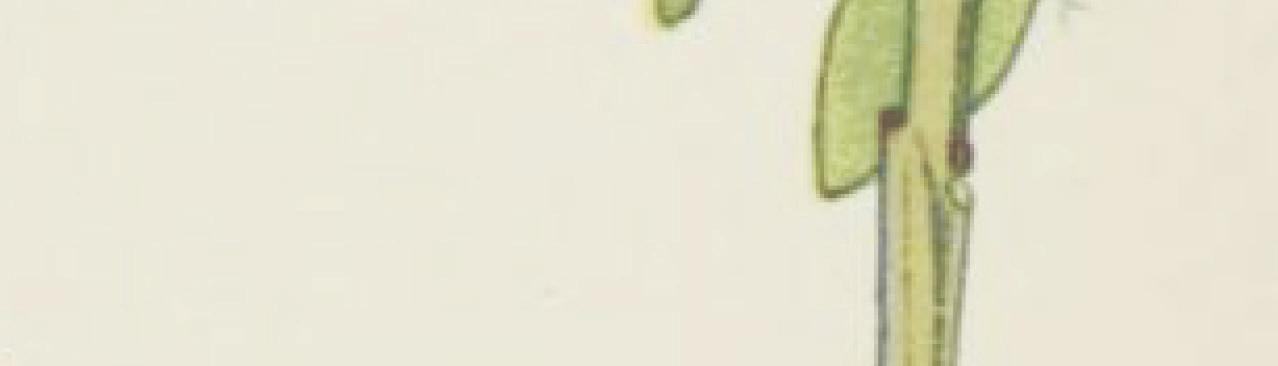

Ayahuasca

L’ayahuasca pousse dans l’ensemble de la région amazonienne, où il ne faut pas la chercher longtemps. Elle s’enroule autour des arbres géants telle un serpent constricteur en bois. Mais son développement n’obéit plus seulement aux règles de la nature. Non : depuis longtemps, les sociétés indigènes la plantent délibérément afin de préparer un breuvage. « D’après les conceptions des chamanes, l’effet du breuvage ne repose pas sur une substance végétale, mais sur l’âme de la plante, que la personne sous l’influence de l’ayahuasca voit comme un maître », explique Angelika Prenter dans son panorama scientifique sur les altérations de la conscience. L’ayahuasca nous permet alors d’espérer la guérison, d’apprendre les causes des maladies ou de recevoir des réponses à nos questions 14. Le secret de la liane se cache dans son bois, c’est là que se trouve toute son énergie, raison pour laquelle elle ne fleurit que rarement, et alors de manière très peu inspirée.

Autres noms

Laine des âmes (dans les langues indigènes du Pérou et de Bolivie), yagé, Banisteriopsis caapi.

Poisons présents

Principalement des alcaloïdes du groupe des bêta-carbolines (en particulier l’harmine) contenus dans les feuilles, les fleurs, les tiges et les racines.

Effets sur l’être humain

L’altération de la conscience provoquée par le breuvage repose sur la combinaison avec une plante de la famille du café (la charuna, Psychotria viridis), mélangée au breuvage. Celle-ci contient du DMT, un alcaloïde aux effets hallucinogènes.

Utilisations

La plante suscite des espoirs thérapeutiques dans le traitement de la dépression, mais aussi des troubles de l’estime de soi et de l’acceptation des émotions douloureuses. Sous certaines conditions, elle pourrait trouver un usage en traumathérapie 15 .