Joyce Wieland à New York, en mai 1964, photographiée par John Reeves. La rétrospective Àcœur battant débute le 8 février au Musée des beaux-arts de Montréal

Ce début 2025 est faste dans les galeries et musées : voici notre choix de six expositions très diférentes, mais à voir dès maintenant pour celles qui se terminent bientôt, ou très prochainement pour celles qui débutent sous peu

Publié le 11 janvier

STÉPHANIE BÉRUBÉ

La Presse

sombrant, 1963

Voici une proposition pleine de promesses : dès février, le Musée des beaux-arts de Montréal accueillera l’artiste canadienne Joyce Wieland. Àcœur battant est une rétrospective qui présente 40 ans de création : peinture, gravure, tapisserie, dessin et cinéma. L’exposition compte d’ailleurs un film expérimental qu ’elle a fait avec Pierre Vallières. « C’est une artiste qui a été un peu oubliée du grand public, concède le directeur général du musée montréalais, Stéphane Aquin, mais qui est très appréciée des amateurs d’art. C’est une pionnière des différentes avant-gardes au Canada dans les années 1950, 1960, 1970 et 1980. » La maladie a freiné sa carrière ensuite. C’est la première rétrospective posthume de cette envergure pour Joyce Wieland, une collaboration avec l’Art Galler y of Ontario. « C’est une icône », tranche Stéphane Aquin. Vraiment l’occasion de se frotter à l’art contemporain canadien du siècle dernier mais qui est très actuel.

Consultez la page de l’exposition

Collection de trophées de Marc-Antoine K. Phaneuf, 2009. Sur la photo, l’installation est vue à la Galerie d’art Leonard et Bina Ellen.

À la fin du mois de février, c ’est le retour du Jardin d’hiver dans la vieille capitale. Le thème cette année est L’écho des contes. Les expositions se tiennent à l’Espace Quatre Cents, dans le Vieux-Port, dans quatre bibliothèques (dont la magnifique bibliothèque Monique-Corriveau de Sainte-Foy) ainsi que dans la rue, avec des manifestations d’art public regroupées en trois parcours. Le registre sera assez large pour plaire tant aux amateurs d’art actuel qu’à ceux et celles qui ne vont pas dans les galeries.

« L’évènement se veut vraiment accessible, explique la commissaire Julia CaronGuillemette. Aux familles et aux enfants de tous les âges. Il va y avoir des audioguides et ils commencent tous comme si on racontait une histoire. » La commissaire a choisi des artistes qui ont le don de raconter des histoires dans leurs œuvres, qui laissent une grande place à celui qui reçoit leur travail. On y verra notamment Marc-Antoine

K. Phaneuf qui présente une collection de trophées, Myriam Lambert dont l’œuvre sonore présentée sur la terrasse Dufferin nous plongera dans l’univers des chiens de traîneau, et Jean Michel René qui va créer une constellation de personnages.

Consultez la page de l’exposition

PHOTO JUDY SERVAY, FOURNIE PAR LE CENTRE PHI

L’entrée est libre pour l’exposition Mixtape, mais il faut réser ver son billet

Le Centre Phi propose dès la mi-février Mixtape, un parcours multimédia et sonore qui compte cinq installations qui nous entraînent dans l’univers de Jean-Marc Vallée. On y verra des courts métrages du cinéaste et de la musique, bien évidemment Alexandra Stréliski, Michael Kiwanuka, Neil Young, Robert Charlebois et The Cure, notamment. Une installation multimédia monumentale va nous présenter des extraits de ses films et séries télé, ainsi qu ’ une maquette représentant la maison où il a grandi. La proposition interactive comprend des témoignages de gens avec qui JeanMarc Vallée a travaillé, telles Laura Dern, Vanessa Paradis, Reese Witherspoon et Evelyne Brochu. C’est tout ce que l’on sait pour l’instant, mais c ’est assez pour penser

que ça sera un hommage grandiose à ce réalisateur qui nous a quittés à Noël, en 2021. Beaucoup trop tôt.

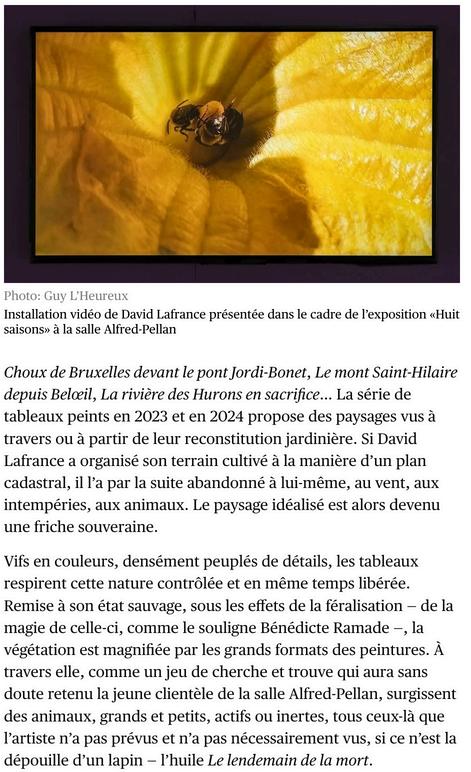

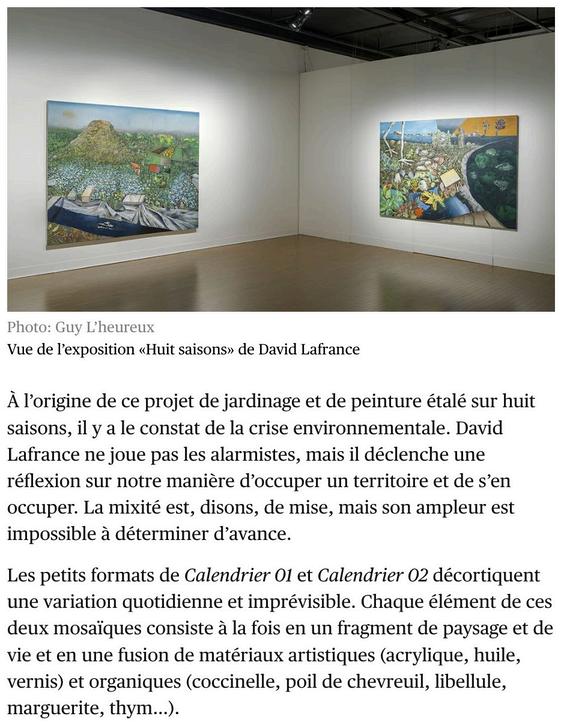

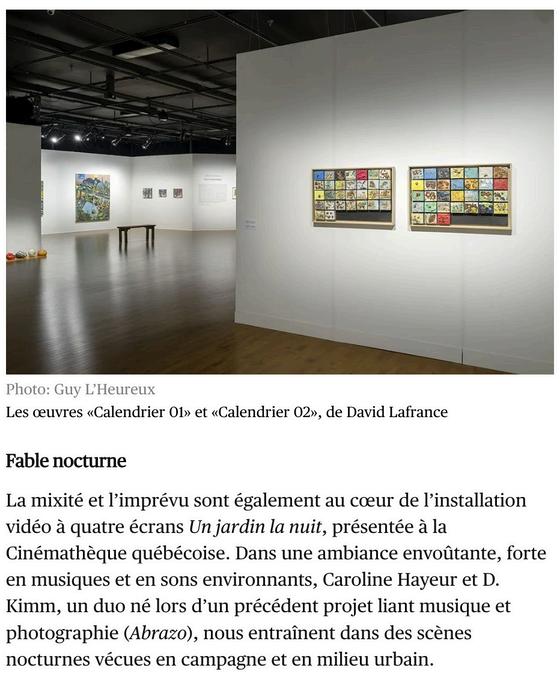

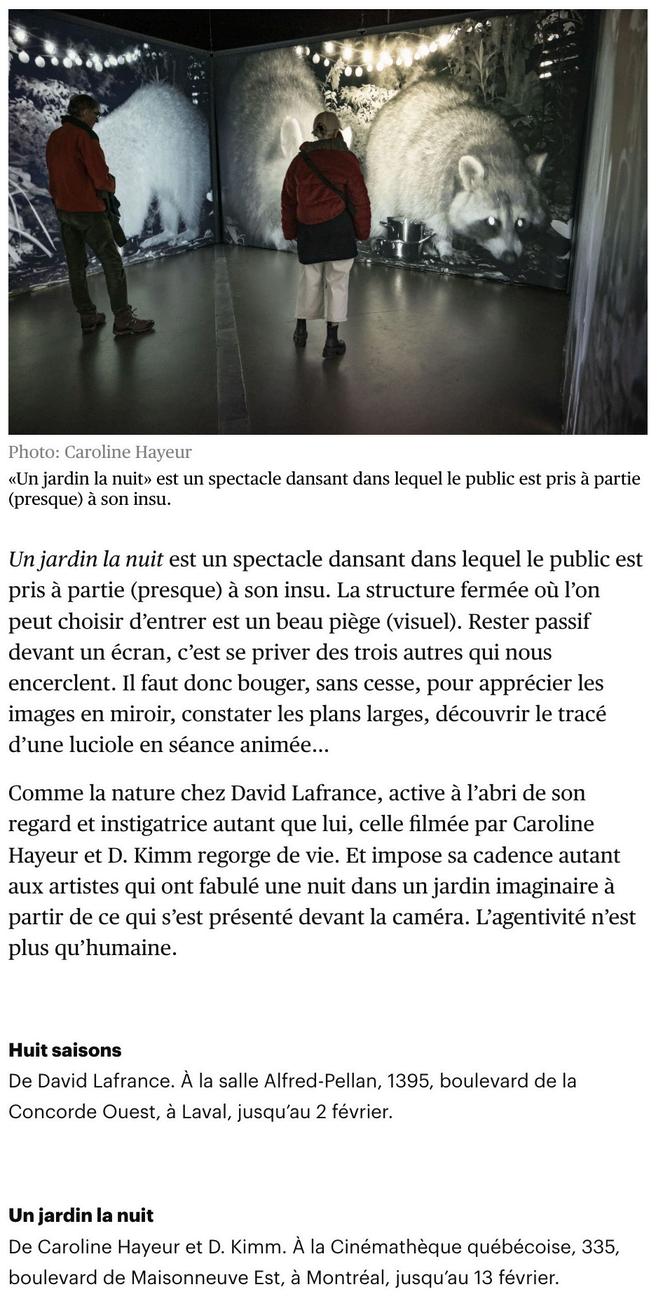

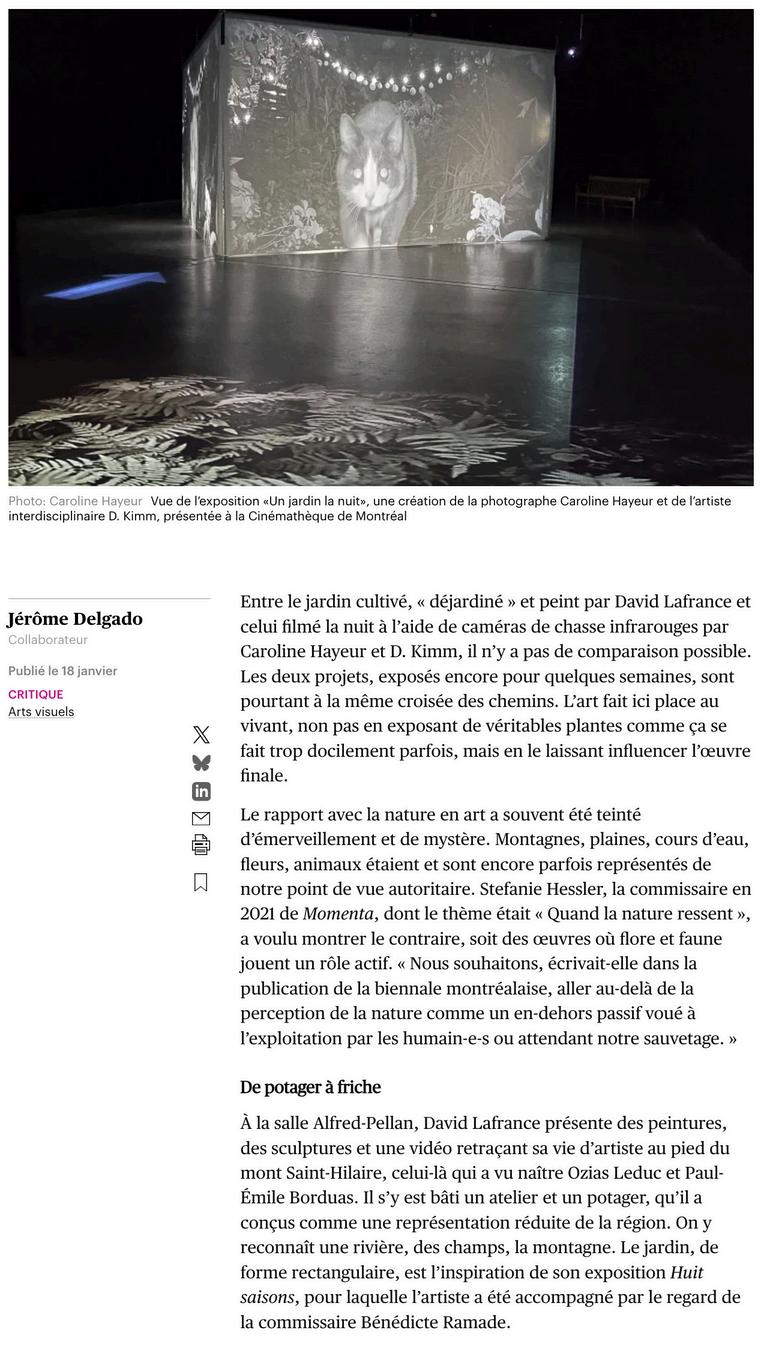

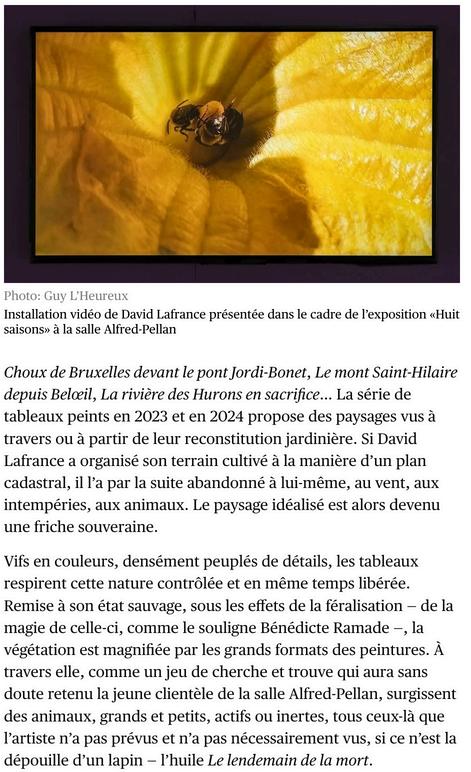

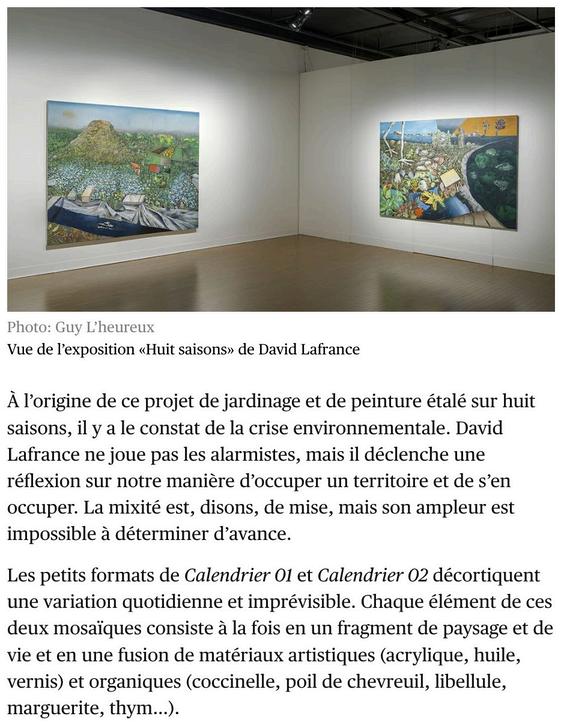

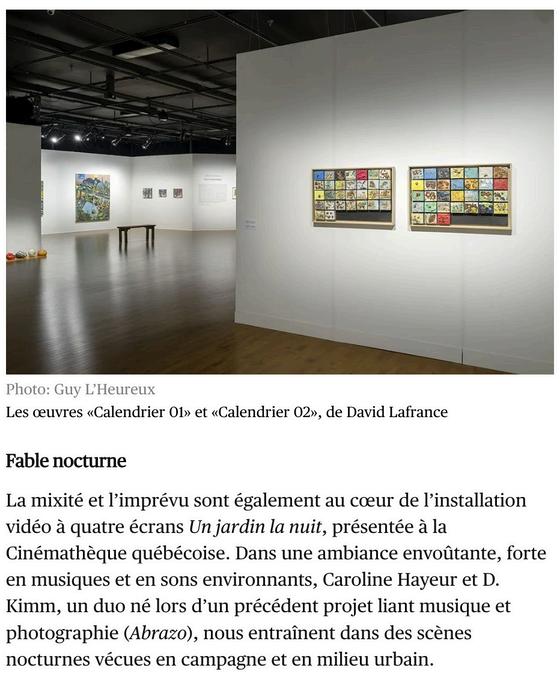

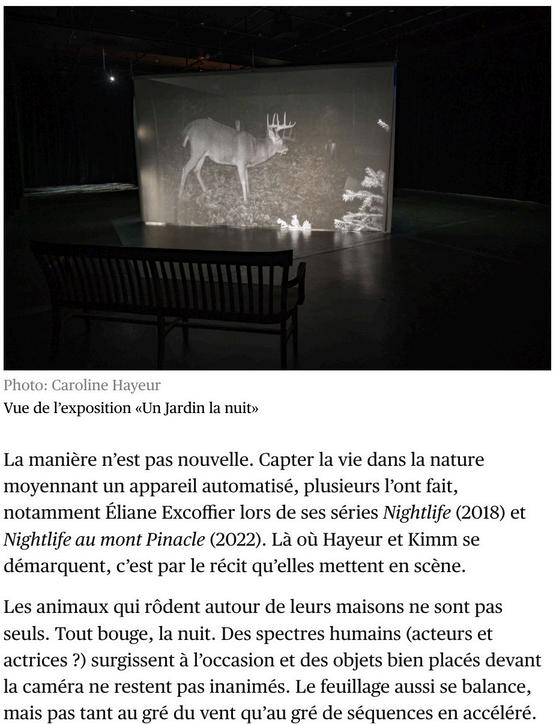

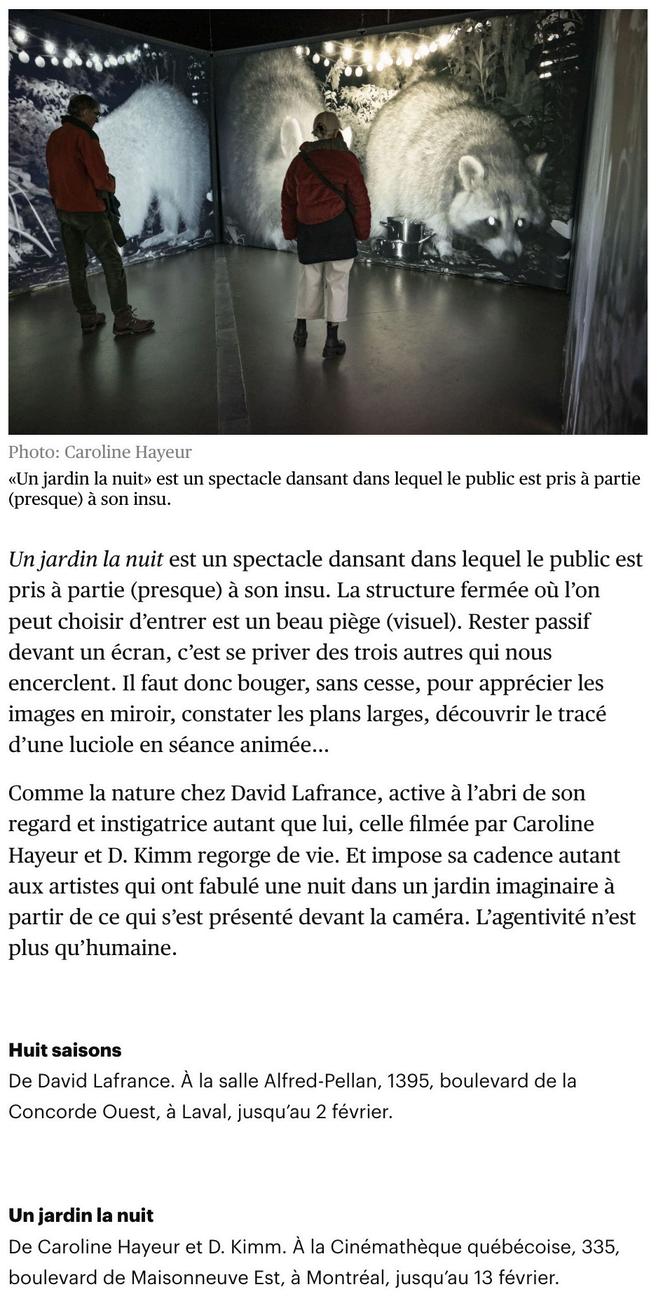

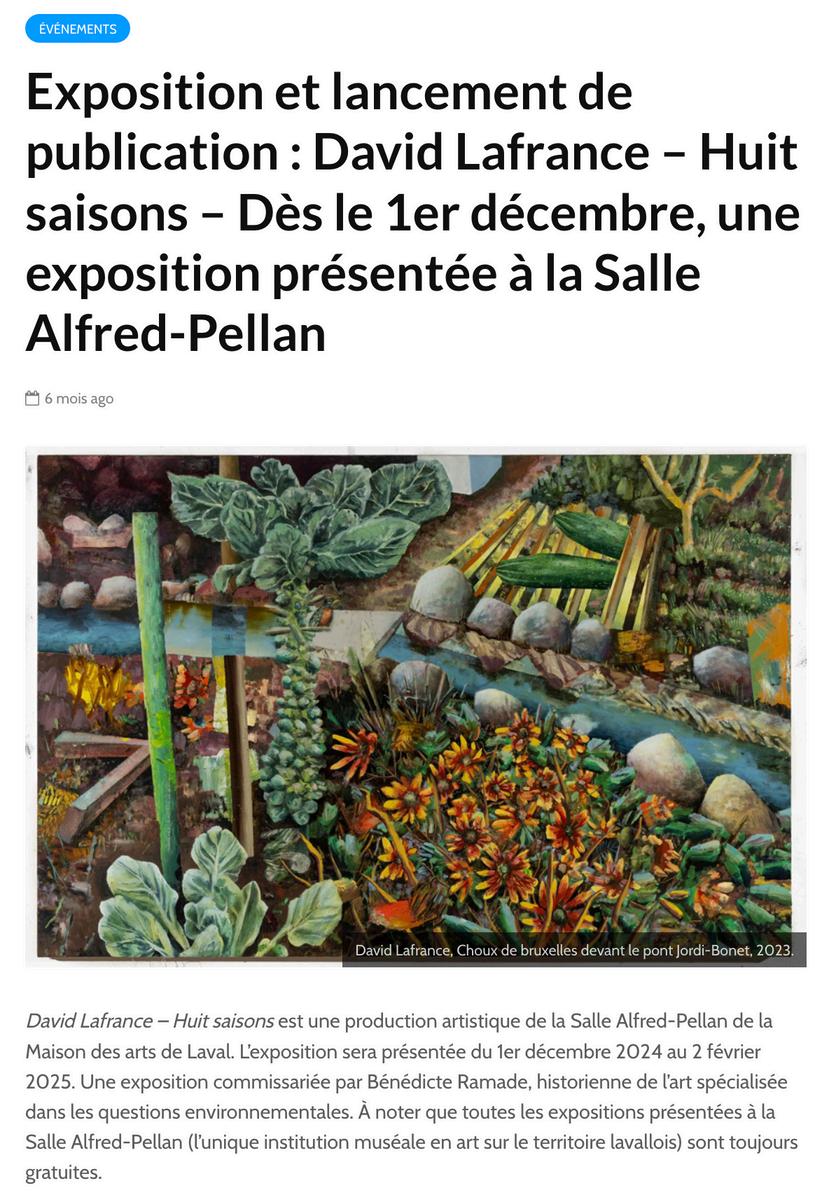

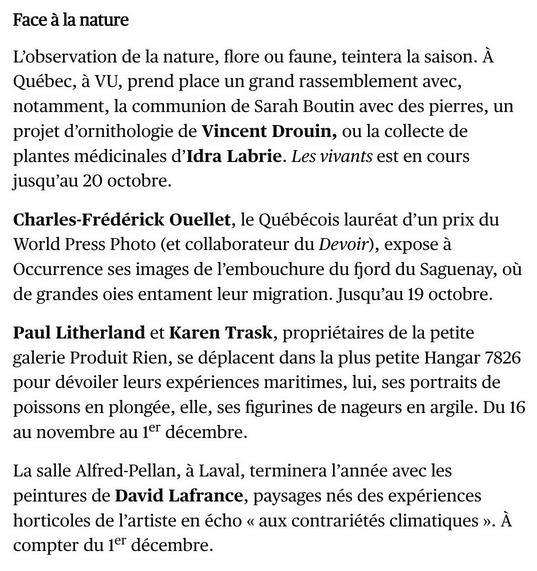

David Lafrance dans son atelier

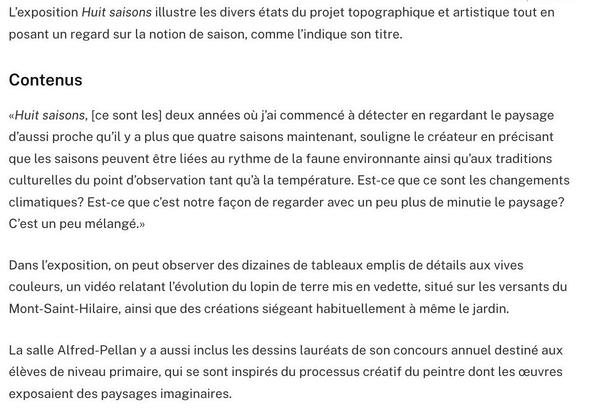

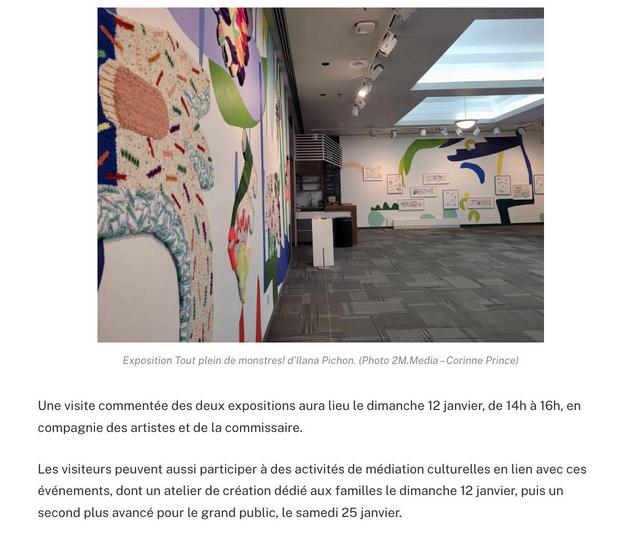

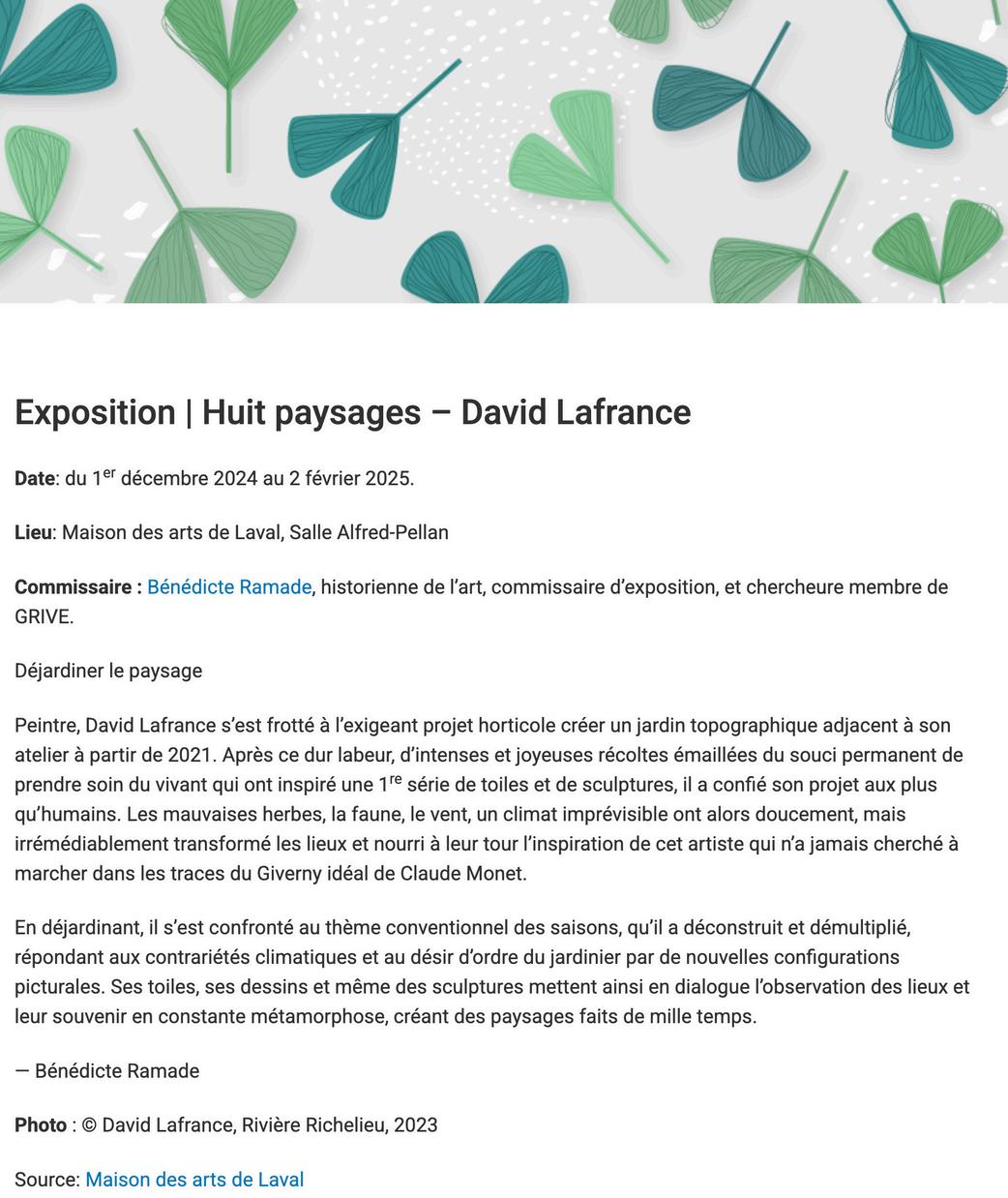

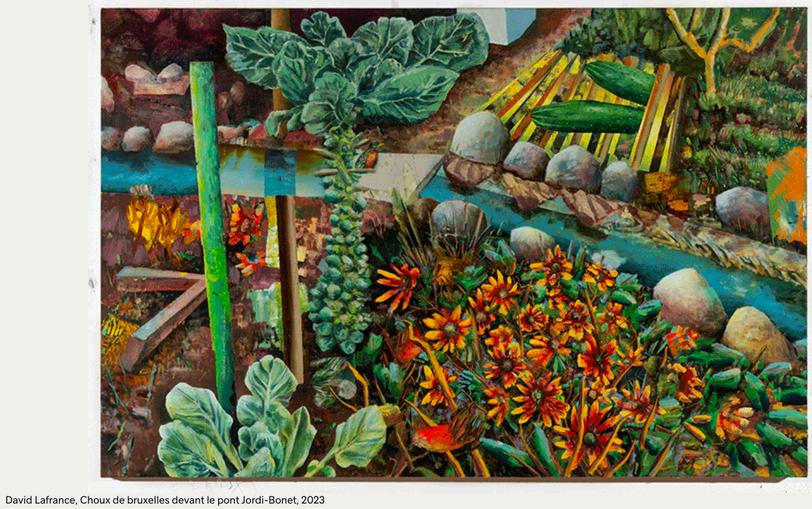

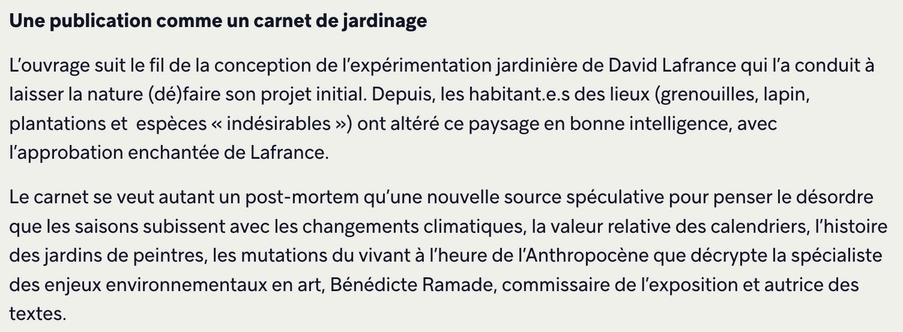

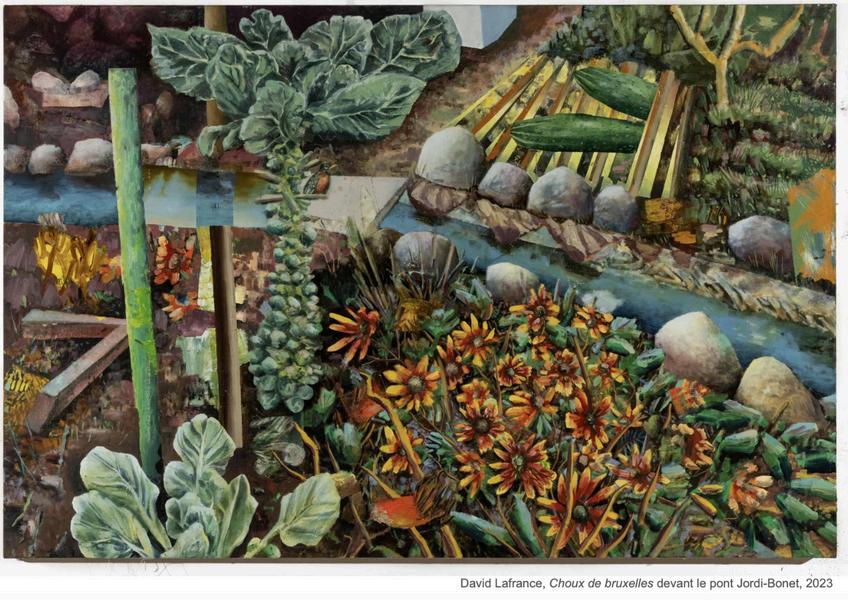

Huit saisons est une proposition hyper intéressante de l’artiste David Lafrance, qui travaille à Mont-Saint-Hilaire. On s’intéresse ici à son projet de jardin topographique et surtout à la façon dont il a laissé la nature y reprendre ses droits. Lafrance a un large registre. Ses toiles présentées dans cette expo sont aussi foisonnantes que son jardin doit l’être. Comme un choc qui réveille notre regard. La Maison des Arts de Laval se trouve à cinq minutes de marche du métro Montmorency.

la salle Alfred-Pellan jusqu’au 2 février

Consultez la page de l’exposition

Jean-Paul Jérôme à la maison de la culture Claude-Léveillée

Des œuvres de Jean-Paul Jérôme

À voir ou revoir, mais surtout à ne pas manquer, les œuvres du plasticien Jean-Paul Jérôme, peintre, sculpteur et dessinateur québécois. Cette exposition marque le 70e anniversaire du Manifeste des plasticiens, dont il était l’un des signataires, et le 20e anniversaire du décès de l’artiste. Une incursion dans son monde de formes, de textures, de lignes et de couleurs, avec des toiles qui datent du début de sa carrière ainsi que ses dernières œuvres. L’exposition présente les phases de création de Jérôme, très distinctes. Une leçon d’histoire de l’art.

Jean-Paul Jérôme : le plasticien intemporel, jusqu’au 23 février

PHOTO FOURNIE PAR PIERRE-FRANÇOIS OUELLETTE ART CONTEMPORAIN

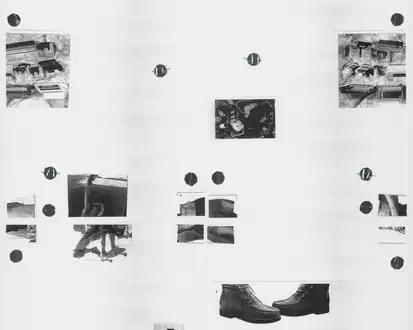

L’exposition Lookbook est une série de 64 collages et de paillettes sur du papier japonais.

L’exposition Lookbook est une série de 64 collages et de paillettes sur du papier japonais. C’est en fait un travail de recherche fait par l’artiste pour retrouver des images qui ont influencé le début de son adolescence. On y verra donc des images de magazines, de journaux ou de catalogues et pour les retrouver, August Klintberg est allé fouiller dans les archives familiales ou a fait des achats sur eBay et chez des bouquinistes. « Mon projet est de réunir les premières formes de culture visuelle que

j’ai croisées alors que je songeais à devenir un artiste », confie-t-il. À cette époque, toutes ces images, art et publicité, s ’entremêlaient pour lui. Cela a forgé sa personnalité et sa démarche professionnelle. « Je veux reprendre contact avec cette jeune version de moi-même », poursuit l’artiste.

Du 25 janvier au 1er mars

Consultez le page de l’exposition

© La Presse Inc. Tous droits réser vés.

Payal Kapadia parle du volet sociopolitique de son lm Au-delà de la lumière, son ode à l’amitié et à la solidarité féminine lauréate du Grand Prix à Cannes

FRANÇOIS LÉVESQUE

LE DEVOIR

Lauréat du Grand Prix à Cannes plus tôt cette année, Au-delà de la lumière (ou All We Imagine as Light, comme il fut présenté là-bas) marque les débuts en fiction de la cinéaste indienne Payal Kapadia, qui s’était déjà illustrée au Festival avec son documentaire A Night of Knowing Nothing, gagnant de L’Œil d’or. Trois femmes sont au cœur de cette ode à l’amitié et à la solidarité féminine : Prabha, une infirmière, sans nouvelles de son mari parti travailler en Allemagne ; Anu, sa jeune collègue et colocataire, qui entretient une histoire d’amour avec un musulman en secret de ses parents qui ont planifié un mariage arrangé ; Parvati, qui travaille dans le même hôpital et qui vient d’être chassée de son appartement par des promoteurs immobiliers. En exclusivité, on a parlé à la scénariste-réalisatrice. « J’avais cette image d’une femme qui s’est rendue quelque part avec une amie et qui, le soir venu, attend le retour de cette amie, mais tout en sachant dans son for intérieur que cette dernière ne viendra pas parce qu’elle est allée rejoindre son amant », révèle Payal Kapadia lors d’un entretien par visioconférence. « Je ne sais pas pourquoi, mais cette image m’emplissait de tristesse et de solitude. Et c’est, entre autres, de mon envie d’incarner ces sentiments dans un film que le projet est né. D’autres idées disparates m’habitaient, comme le sauvetage d’un homme de la noyade, ou encore, fantasmer le retour d’une

Portrait social au féminin pluriel

Dans ce portrait de société conjugué au féminin pluriel, on rencontre trois femmes diversement éprouvées par des diktats anciens dominant encore la société indienne moderne. En effet, en filigrane de son récit, la cinéaste Payal Kapadia explore, commente et critique diverses coutumes, sources d’iniquités pour les femmes indiennes qui sont, à titre d’exemple, infantilisées aux yeux de la loi et contraintes à des mariages forcés. Sans oublier l’éternelle question des castes, déjà traitée par la cinéaste dans son documentaire primé à Cannes, à l’instar de ce film-ci… Nerveuse, intimiste et quasi documentaire dans son souci de vérité, la caméra de Payal Kapadia évoque par moments celle de Claire Denis (35 rhums, Un beau soleil intérieur). Un ultime développement, renvoyant soudainement au réalisme magique, laisse perplexe, quoique la teneur de la séquence proprement dite soit fort émouvante et, à vrai dire, conforme à l’état d’esprit d’alors du personnage concerné. La cinéaste ménage en revanche un magnifique dénouement, lumineux au propre comme au figuré. Au-delà de la lumière

(V.O. s.-t.f. de All We Imagine as Light)

Drame

Au musée en pyjama

La réalisatrice Payal Kapadia RANABIR DAS

personne qui vous a complètement oublié… L’impulsion du scénario est venue de mon désir de relier tous ces points, si je puis dire. » Et de fait, tout cela se trouve dans le film.

D’entrée de jeu, Payal Kapadia montre comment Prabha (Kani Kusruti) veille sur Anu (Divya Prabha), malgré les cachettes que lui fait cette dernière. De la même manière, Prabha tente d’aider Parvati (Chhaya Kadam), qui se résignera à retourner vivre dans son village natal.

Cette décision fera vivre aux trois femmes, Prabha et Anu ayant décidé d’accompagner Parvati dans son déménagement en région rurale, près de la mer, un périple déterminant. Lequel périple constitue la seconde partie du film, la première se déroulant à Mumbai.

Le personnage de Prabha fut en l’occurrence le premier à émerger, suivi d’Anu, et enfin, de Parvati : en âge, la benjamine, la cadette et l’aînée, respectivement.

« Je tenais à cette amitié intergénérationnelle par l’entremise de laquelle on peut également voir la chronologie d’une seule vie. J’entends par-là que ça peut être lu comme les trois stades de l’existence d’une même femme confrontée à des choix. »

Marquant une pause, la cinéaste reprend : « J’ai mis énormément de temps à créer ces trois personnages. Dès le départ, je voulais que le film soit à propos de trois femmes très différentes les unes des autres, particulièrement Prabha et Anu, bien qu’elles vivent pratiquement dans la même pièce. Je trouvais fascinant d’explorer cette distance qui peut exister entre deux personnes malgré une évidente proximité physique. Ce qu’elles choisissent de se confier l’une à l’autre, ce qu’elles décident de taire ; leurs opinions aux antipodes quant au monde qui les entoure… » Ceci expliquant cela, Prabha manifeste une certaine réprobation envers les agissements d’Anu, qu’elle respecte néanmoins. En fait, à maints égards, ces deux femmes semblent être l’antithèse l’une de l’autre. Tandis que Prabha réprime ses émotions vis-à-vis d’un docteur qui la courtise et est dans le déni par rapport à son mari qui

semble avoir quitté plus que le pays, Anu, elle, vit son amour interdit au risque d’être reniée par sa famille. De préciser la cinéaste à ce propos : « Il faut savoir qu’en Inde, les relations familiales sont très codifiées : qu’est-ce qu’un père, qu’est-ce qu’une mère, qu’est-ce qu’un mari… ? » Pour incarner ces trois femmes arrivées chacune à une étape charnière de leur existence, Payal Kapadia souhaitait en outre collaborer avec des actrices qui ne viendraient pas simplement travailler ou « remplir un contrat ». « Il fallait qu’elles veuillent s’investir dans le projet. Nous avons beaucoup discuté et répété. C’était un peu comme monter une pièce de théâtre. J’ai encouragé les comédiennes à reformuler leurs dialogues et j’ai organisé des séances d’improvisation en les invitant à imaginer des situations alternatives à celles que j’avais écrites. Quelquesunes de leurs propositions ont fait leur chemin jusque dans le film. » Un espace de liberté Un autre aspect qui revêtait une importance cruciale aux yeux de la cinéaste était que les actrices choisies partagent les vues philosophiques et sociopolitiques exprimées dans le film. Par exemple ? « L’acceptation des personnes ne partageant pas la même identité que soi est un enjeu majeur en Inde. Et il y a le droit des femmes à être qui elles veulent être : un sujet qui n’est, disons, pas la tasse de thé de tout le monde… Je voulais m’entourer de collaboratrices qui partageraient mes vues sur ces enjeux. »

Sans oublier les thèmes centraux de l’amitié entre femmes et son corollaire, la solidarité féminine. D’ailleurs, Payal Kapadia a cette fascinante remarque sur l’amitié en Inde : « Contrairement aux relations familiales, l’amitié n’est pas codifiée : elle est définie uniquement par les personnes nouant cette amitié. Ça ouvre donc plein de possibilités. » Cela représente par conséquent un rare espace de liberté. Et c’est ainsi que, solidarisées autour de la situation de Parvati, Prabha et Anu sortiront justement plus libres de leur odyssée loin de la ville. Derrière l’apparente quiétude, des bouleversements majeurs auront à jamais uni ces trois femmes aux profils différents, mais pas tant. « Beaucoup de gens m’ont dit : “Oui, mais vous savez, il ne se passe pas grand-chose dans votre film.” Or, pour moi, le fait que ces trois femmes développent cette amitié profonde, mais aussi cette espèce d’entente tacite les unes par rapport aux autres, ça s’inscrit dans un processus menant au changement. C’est un processus qui les aura rendues plus fortes, ensemble, et qui les aidera à faire face à peu importe ce qui les attend après le film. » Voici donc Parvati, Prabha et Anu non seulement solidaires, mais porteuses de lumière.

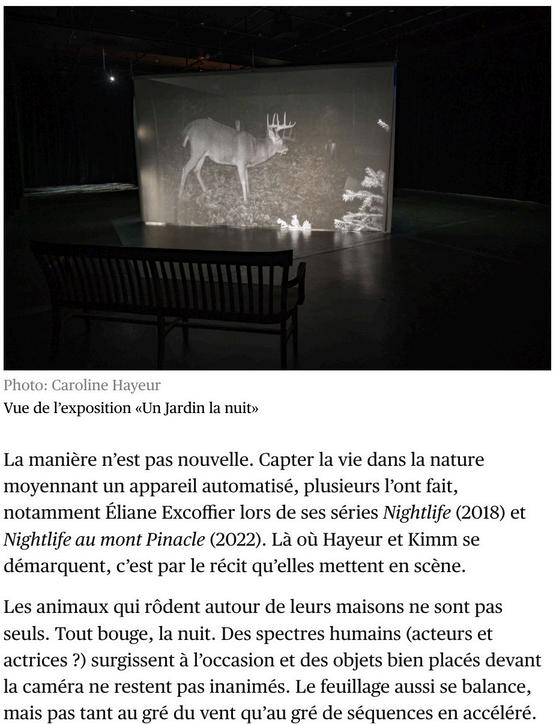

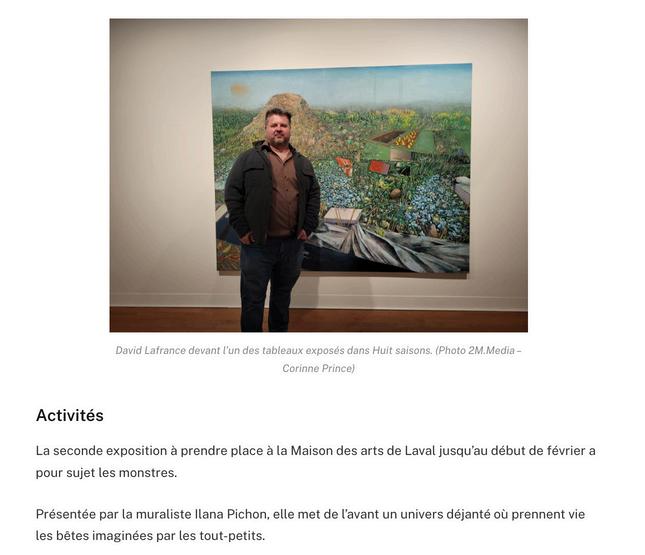

Le Musée McCord Stewart inaugure sa programmation des Fêtes ce samedi avec une journée de lancement un peu spéciale. D’abord parce que les visiteurs sont invités à revêtir leur plus beau pyjama, mais surtout parce que l’admission est gratuite pour toutes les expositions, dont Bals costumés. Habiller l’Histoire, 18701927 et Manasie Akpaliapik. Univers inuit. Il en est de même pour les activités spéciales proposées pour l’occasion, dont une lecture de contes autochtones en matinée et des ateliers de maquillage, de bricolage et de création en lien avec les récits inuits. Le chocolat chaud sera également servi gratuitement, jusqu’à épuisement des stocks. Il est recommandé de réserver en ligne. Un dimanche à Laval La Maison des arts de Laval bourdonnera d’activités en ce premier dimanche de décembre. On pourra assister au vernissage de deux nouvelles expositions temporaires. L’exposition David Lafrance. Huit saisons donne à voir les œuvres verdoyantes inspirées par le projet d’aménagement d’un « jardin topographique » sur le terrain adjacent à l’atelier de l’artiste au mont Saint-Hilaire. L’expo Ilana Pichon. Tout plein de monstres ! devrait parler aux jeunes esthètes amateurs de créatures plus flamboyantes et farfelues qu’effrayantes. Le jeune public est également convié au spectacle de théâtre musical de Sacré Tympan Dessinemoi une bouche, sur un texte de Simon Boulerice qui nous transporte dans une journée de classe pas ordinaire. Les fêtes avant les Fêtes Nous sommes maintenant aux portes de l’avent. L’offre culturelle en lien avec Noël et la période des Fêtes se bonifie encore un peu plus et il y en a pour tous les goûts ! Ainsi, on pourra vivre un Noël « Gospel » avec le Montreal Gospel Choir et le Jireh Gospel Choir, à la salle Pierre-Mercure, samedi et dimanche. Dans une veine plus symphonique et un brin « pop », on assistera au spectacle Un piano pour Noël, réunissant le pianiste Stéphane Aubin, le chanteur Vladimir Kornéev et un ensemble de 14 musiciens qui interprètent des classiques de Noël et des airs popularisés par André Gagnon et Robert Charlebois, entre autres. Au théâtre du VieuxTerrebonne samedi et à la Place des Arts dimanche.

Célébrer la tristesse La troisième édition du Festival triste, célébration « pour âmes sensibles », offre un bouquet d’événements jusqu’à dimanche à Montréal. Outre des spectacles de danse, des contes, de la poésie et une projection de films de famille sur pellicule, présentés gratuitement, on pourra assister aux concerts de Hawa B. et de Julie Byrne, à la Sala Rossa, et à une enfilade de groupes rock, dont Solids, aux Foufounes électriques. Le cinéma Moderne est aussi de la partie avec des projections d’œuvres aux accents mélancoliques, dont Love Streams, avec la regrettée Gena Rowlands, et un programme de courts métrages québécois.

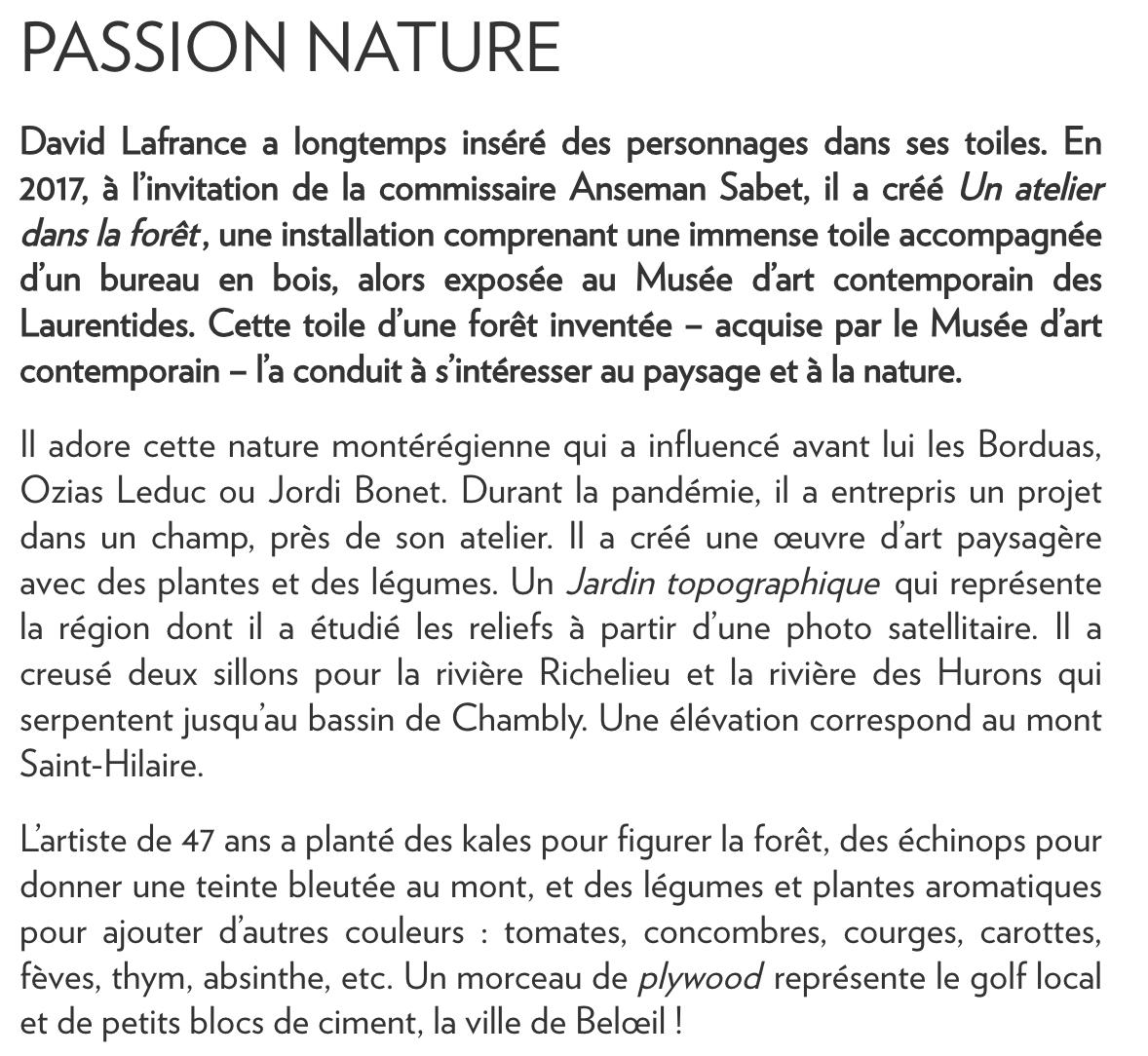

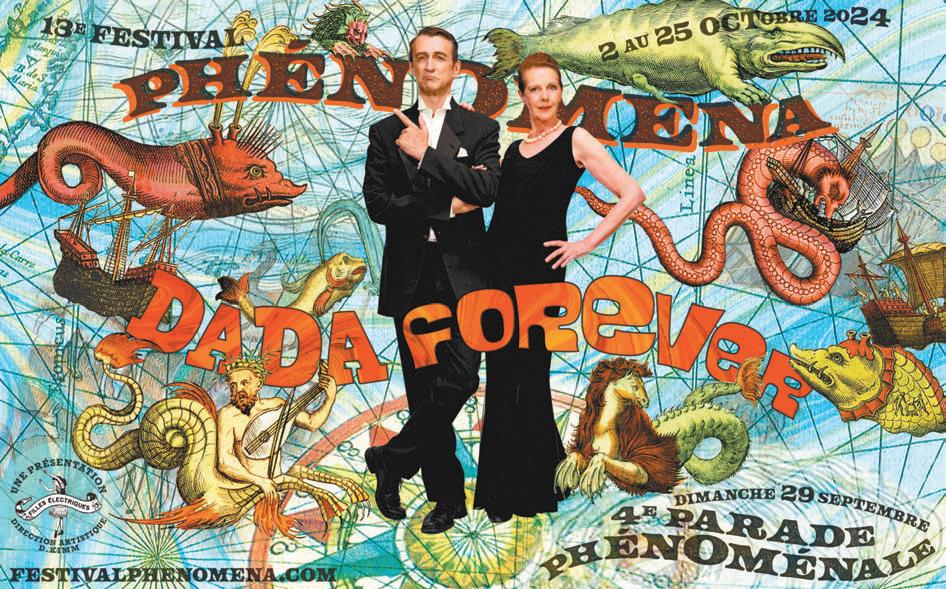

L’automne des galeries et des centres d’artistes sera marqué par les adieux de Caroline Andrieux à la Fonderie Darling. Un survol de Jérôme Delgado.

L’automne sera le dernier de Caroline Andrieux à la Fonderie Darling, lieu qu’elle a recyclé en centre d’art il y plus de vingt ans. Pour cette fin de cycle, qui appelle le début d’un autre, elle signe l’exposition Déliquescence et réunit dix artistes autour de l’entropie — les Lorna Bauer et Sébastien Cliche d’ici, les Gordon Matta-Clark d’ailleurs (et d’autrefois). Du 26 septembre au 8 décembre.

Le photographe Hubert Hayaud, qui collabora au Devoir, a suivi des carcasses automobiles des États-Unis jusqu’en Amérique centrale. Run & Drive est présentée à la Maison de la culture Janine-Sutto du 19 septembre au 3 novembre.

Une galerie qui en accueille une autre, des projets portés par l’attention à la nature, aux objets, à nos semblables, une biennale torontoise moins locale… La saison se déroulera sous le signe de l’hospitalité.

Ruines et décomposition ont attiré Natascha Niederstrass vers Poveglia, île abandonnée près de Venise, d’où elle a tiré les images de Ruinenlust À la galerie Patrick Mikhail du 28 septembre au 9 novembre. À la Galerie UQO de Gatineau, Milutin Gubash met fin, lui, à un cycle entamé en 2015 au même endroit. Exploration du processus de création et de ses contradictions, Désuétude du milieu de l’art. Zone sinistrée dans un décor de théâtre abandonné prendra la forme d’un monument d’objets. Du 20 novembre au 18 janvier.

Vue d’installation de l’exposition Here (2024), de l’artiste Jinyoung Kim, à la galerie Dazibao

MATHIEU

BROUILLARD

La question du logement et plus largement de l’habitat se manifeste de mille manières en art. La photographe Jinyoung Kim témoigne de ses sentiments d’appartenance à un lieu, alors qu’il est de plus en plus difficile de s’ancrer quelque part. Les images de Here sont à voir à Dazibao jusqu’au 26 octobre. Ludovic Boney fait d’un abri Tempo une maison longue pour préserver l’histoire et la culture matérielle autochtones. Rassemblement familial est à l’affiche du centre d’art Daphne, jusqu’au 14 décembre. Optimiste et futuriste, Daniel Corbeil propose ses solutions aux inondations avec une série de dioramas. Sauvés des eaux ! Réaménagement d’un territoire immergé sera présentée à la galerie B-312 du 1er novembre au 14 décembre. Enfin, le photographe du Devoir Valérian Mazataud se penche sur le phénomène de « l’écosystème de la peur » et retrace dans La colonia comment, au Honduras, on se dote de lieux de vie pour échapper à la violence. Au centre VU, à Québec, du 25 octobre au 15 décembre.

2024 GEORGE LI, piano

20 octobre 2024

BLAKE POULIOT, violon

10 novembre 2024

BENJAMIN GROSVENOR, piano

1er décembre 2024

VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE violoncelle

26 janvier 2025 KARINA GAUVIN, soprano 23 février 2025 GOLDMUND QUARTETT, cordes 16 mars 2025 FAURÉ QUARTETT piano et cordes

6 avril 2025 LEONKORO QUARTET, cordes

27 avril 2025 TRIO WANDERER piano et cordes

Il n’y a pas que du nouveau cet automne — tant mieux. À l’occasion du dévoilement de peintures et dessins récents de François Morelli, la galerie Chiguer ressort ses Body Politics, sculptures des années 1990 qui incarnent un « paradoxe puissant », selon le galeriste, tellement elles évoquent protection et agression. Du 3 octobre au 9 novembre. David Elliott a droit à son doublé à la galerie Nicolas Robert, qui juxtapose des boîtiers récents à de grandes peintures des années 1980 jamais exposées, sauf au Mexique. À compter du 31 octobre.

En haut : David Elliot, Caruso, 1986. À droite : Santiago Yahuarcani, Sesión de tabaco, 2022 DAVID ELLIOTT/BIENNALE D’ART DE TORONTO

Aux côtés « [d’]explorations récentes » de Karilee Fuglem, la galerie Pierre-François Ouellette art contemporain propose son « mur qui respire », intrigante installation de 1997 faite de latex et de ventilateurs. Du 16 novembre au 11 janvier. Le gros effort anti-amnésique vient cependant de Cozic, qui joue les commissaires pour le compte d’Agrégat, entité installée dans l’atrium du campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke. Morceaux choisis réunit sept artistes peu exposés, tels que Céline B. La Terreur, Peter Krausz, Thomas Corriveau ou Éric Lamontagne. Du 4 octobre au 1er décembre.

L’observation de la nature, flore ou faune, teintera la saison. À Québec, à VU, prend place un grand rassemblement avec, notamment, la communion de Sarah Boutin avec des pierres, un projet d’ornithologie de Vincent Drouin, ou la collecte de plantes médicinales d’Idra Labrie Les vivants est en cours jusqu’au 20 octobre.

Charles-Frédérick Ouellet, le Québécois lauréat d’un prix du World Press Photo (et collaborateur du Devoir), expose à Occurrence ses images de l’embouchure du fjord du Saguenay, où de grandes oies entament leur migration. Jusqu’au 19 octobre.

Paul Litherland et Karen Trask, propriétaires de la petite galerie Produit Rien, se déplacent dans la plus petite Hangar 7826 pour dévoiler leurs expériences maritimes, lui, ses portraits de poissons en plongée, elle, ses figurines de nageurs en argile. Du 16 au novembre au 1er décembre.

La salle Alfred-Pellan, à Laval, terminera l’année avec les peintures de David Lafrance , paysages nés des expériences horticoles de l’artiste en écho « aux contrariétés climatiques ». À compter du 1 er décembre.

Jusqu’en mai 2025

Près de chez vous et partout sur l’île!

Pour une rare fois, la troisième Toronto Biennial of Art aura des couleurs montréalaises avec la présence de 5 artistes (sur 36) — María Ezcurra, Manuel Mathieu, Karen Tam, Stina Baudin et Leila Zelli — et, bien sûr, de Dominique Fontaine, une des commissaires. Sur le thème de la précarité du bonheur (Precarious Joys, dit l’intitulé), la biennale sera moins locale que jamais. L’autre commissaire, le Péruvien Miguel A. López, est sans doute derrière le choix d’une importante délégation d’artistes latino-américains. Sous ces traits d’universalisme, l’événement s’annonce ouvert aux différences des pratiques, des générations, des discours. Du 21 septembre au 1er décembre.

Le CAM en tournée, c’est 422 représentations dans les Maisons de la culture de Montréal en passant par les bibliothèques et même dans les églises , les marchés, les ruelles et les parcs !

ARTS DE RUE ARTS DU CIRQUE ARTS NUMÉRIQUES

ARTS VISUELS CINÉMA ET VIDÉO DANSE LITTÉRATURE

MUSIQUE THÉÂTRE ET BIEN PLUS !

Consultez le calendrier

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

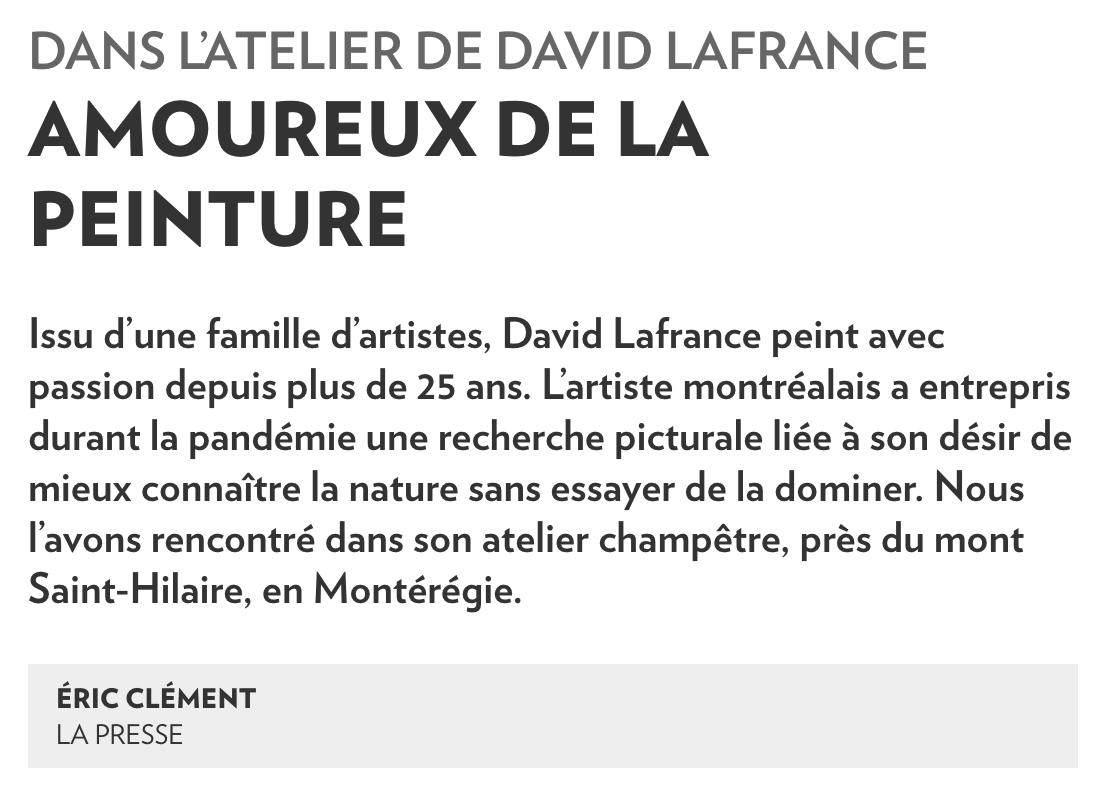

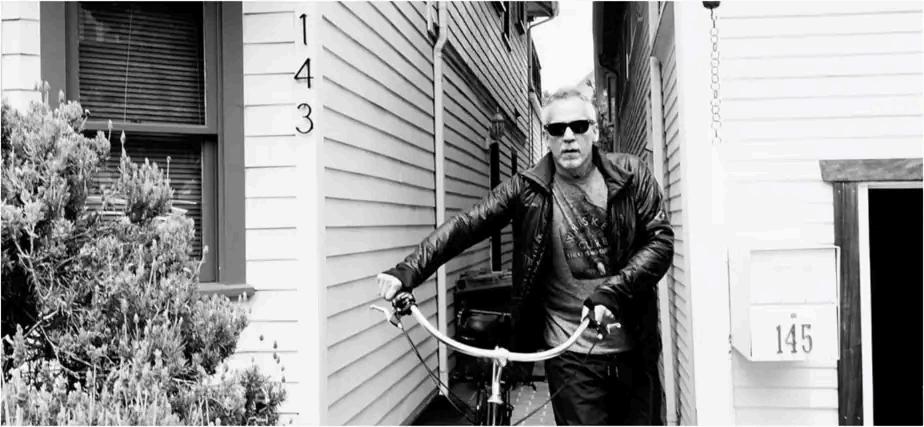

David Lafrance au pied du mont Saint-Hilaire

Issu d’une famille d’artistes, David Lafrance peint avec passion depuis plus de 25 ans. L’artiste montréalais a entrepris durant la

pandémie une recherche picturale liée à son désir de mieux connaître la nature sans essayer de la dominer. Nous l’avons rencontré dans son atelier champêtre, près du mont Saint-Hilaire, en Montérégie.

Mis à jour le 24 août 2024

ÉRIC CLÉMENT

La Presse

L’art au quotidien

Résidant de Pointe-Saint-Charles, David Lafrance vient peindre tous les jours dans son atelier montérégien. Et ce, depuis trois ans, après avoir été évincé, comme d’autres artistes, du 305, rue de Bellechasse, l’ancienne usine montréalaise Catelli qui leur ser vait de lieu de création. David Lafrance a toujours eu un atelier. Dans le sous-sol de sa grand-mère quand il était petit ou chez un voisin qui avait une pièce libre. « Ce que je fais ici près du mont Saint-Hilaire, je l’ai toujours fait, dit-il. J’ai toujours eu cet instinct-là. »

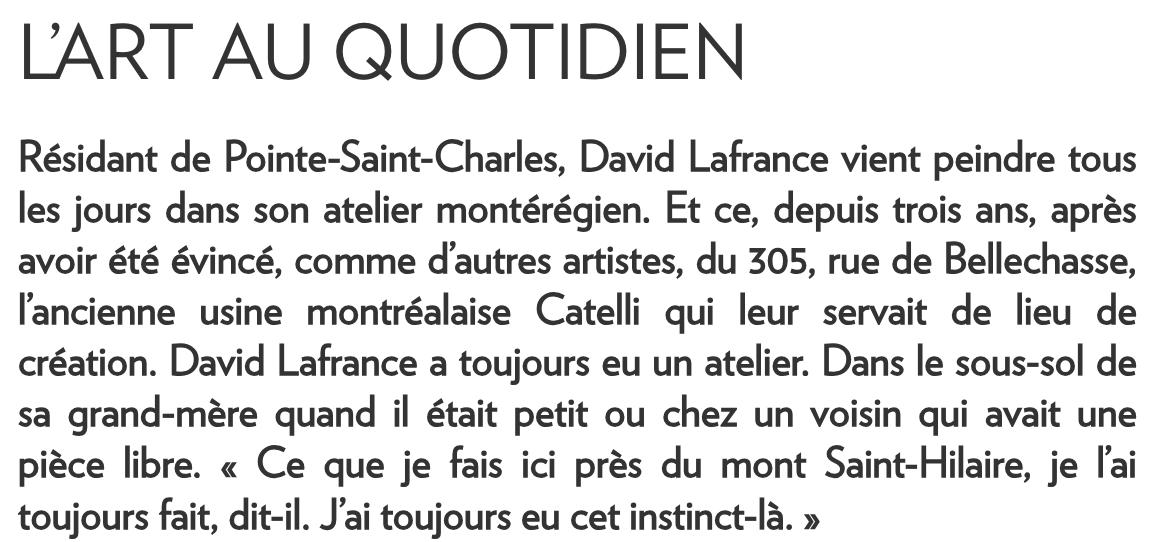

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

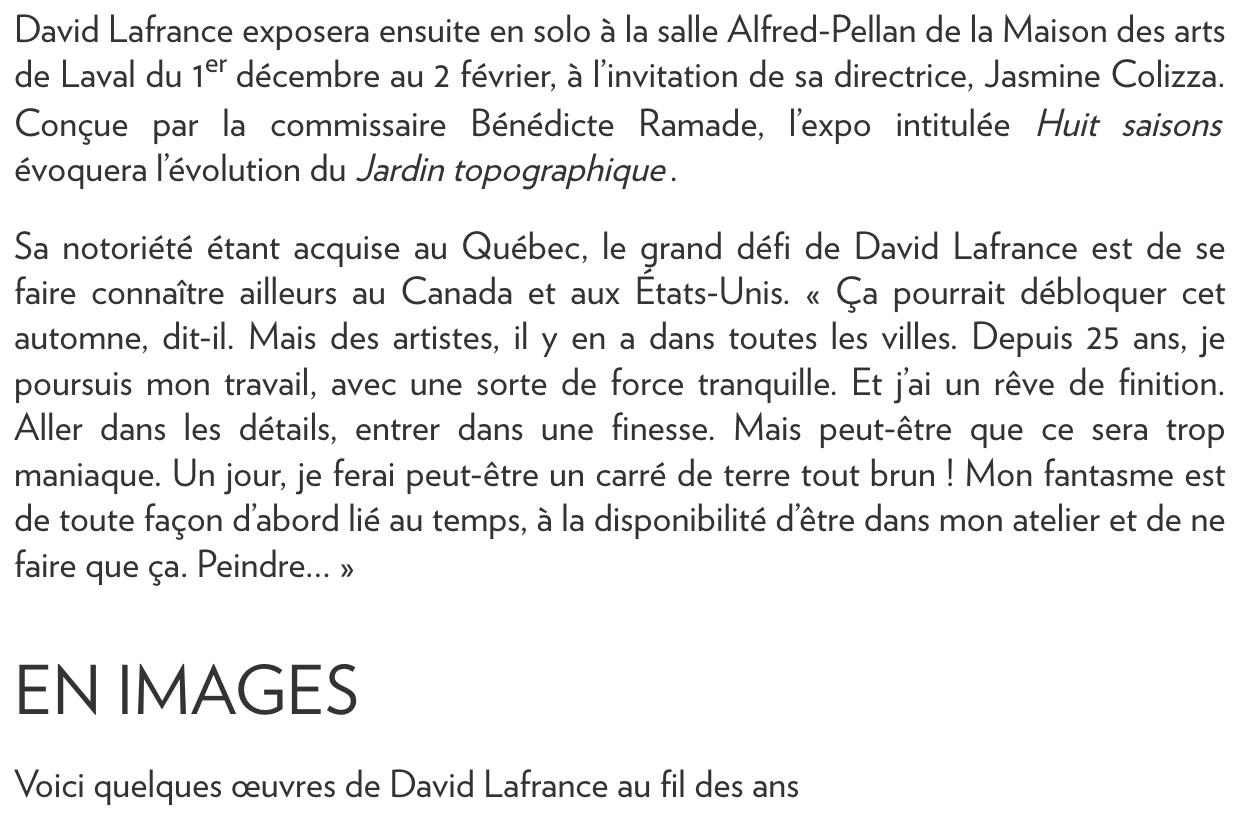

David Lafrance devant son atelier

Né à Saint-Jean-sur-Richelieu, il a grandi à Saint-Mathias. Son père, André Lafrance, a été professeur d’arts plastiques. Et ses trois frères sont, comme lui, branchés sur l’art. « Les matériaux, les maquettes, l’artisanat ont fait partie de notre quotidien, dit David Lafrance. Ma grand-mère, Georgette De Serres, a créé le Cercle des artisans du HautRichelieu. Elle avait un club de métiers à tisser. Petits, on allait dans les salons d’artisanat. Mon père fabriquait des objets en bois et ma mère, des vêtements pour enfants. Dans leur kiosque, avec mes frères, on vendait les petits objets qu ’ on créait. L’art a été présent comme quelque chose de normal durant toute notre jeunesse. » La famille a même fondé une fabrique de jouets en bois recyclé vendus dans les foires et les marchés de Noël. « Une occupation antidépressive ! », dit-il.

1/ 2

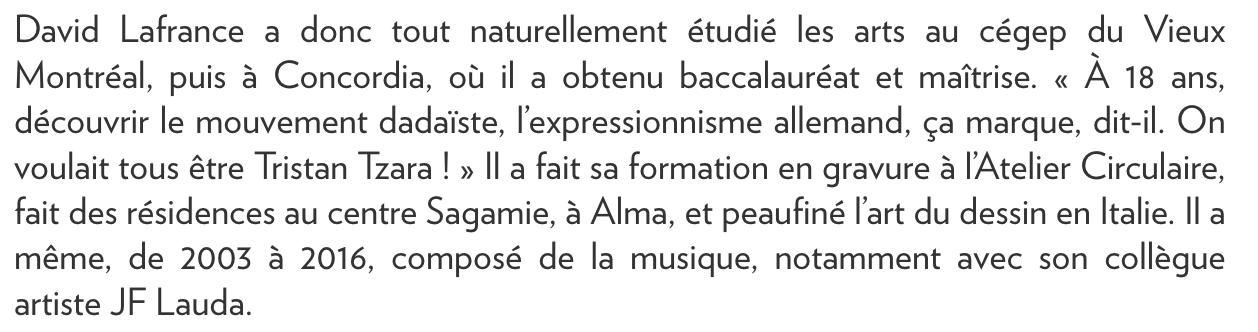

David Lafrance a donc tout naturellement étudié les arts au cégep du Vieux Montréal, puis à Concordia, où il a obtenu baccalauréat et maîtrise. « À 18 ans, découvrir le mouvement dadaïste, l’expressionnisme allemand, ça marque, dit-il. On voulait tous être Tristan Tzara ! » Il a fait sa formation en gravure à l’Atelier Circulaire, fait des résidences au centre Sagamie, à Alma, et peaufiné l’art du dessin en Italie. Il a même, de 2003 à 2016, composé de la musique, notamment avec son collègue artiste JF Lauda.

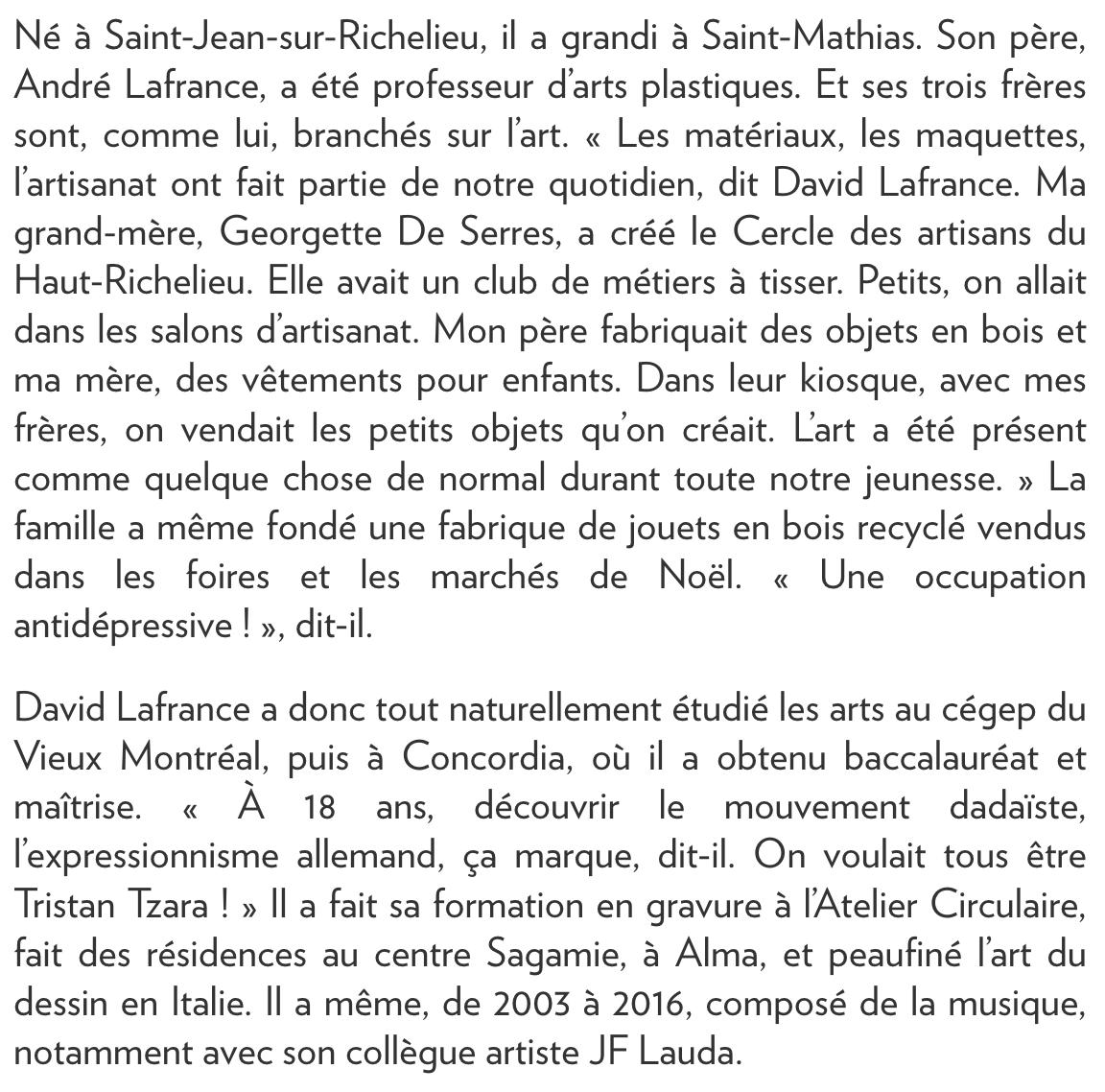

P iknic Électronik en 2012 en compagnie de JF

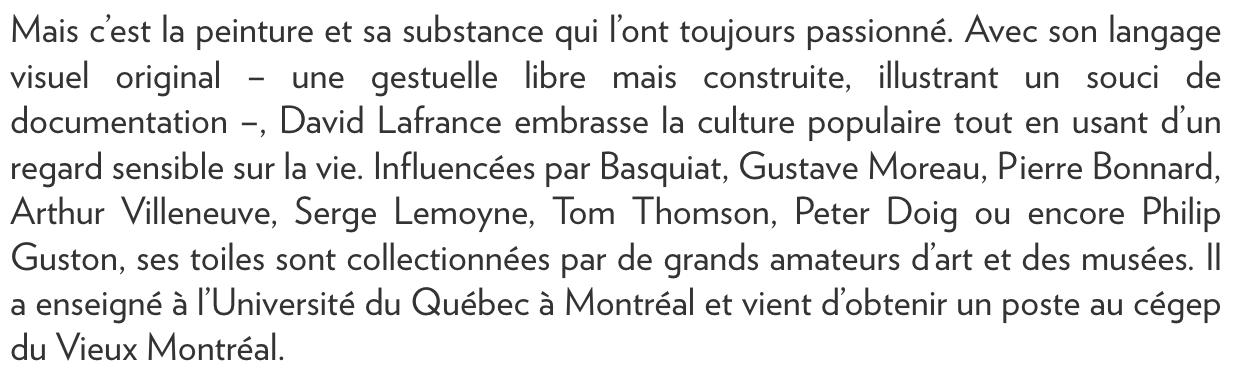

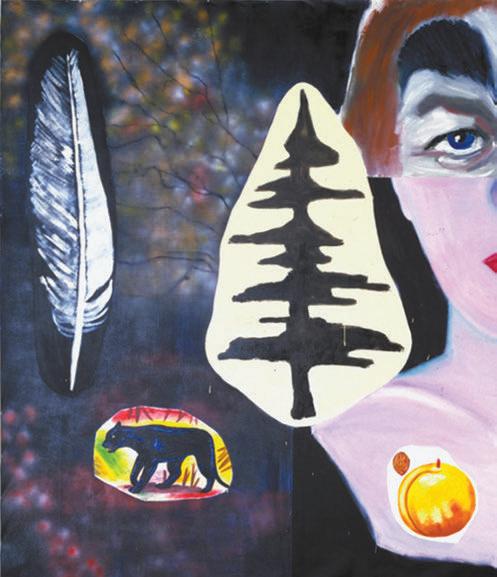

Mais c ’est la peinture et sa substance qui l’ont toujours passionné. Avec son langage visuel original – une gestuelle libre mais construite, illustrant un souci de documentation –, David Lafrance embrasse la culture populaire tout en usant d’un regard sensible sur la vie. Influencées par Basquiat, Gustave Moreau, Pierre Bonnard, Arthur Villeneuve, Serge Lemoyne, Tom Thomson, Peter Doig ou encore Philip Guston, ses toiles sont collectionnées par de grands amateurs d’art et des musées. Il a enseigné à l’Université du Québec à Montréal et vient d’obtenir un poste au cégep du Vieux Montréal.

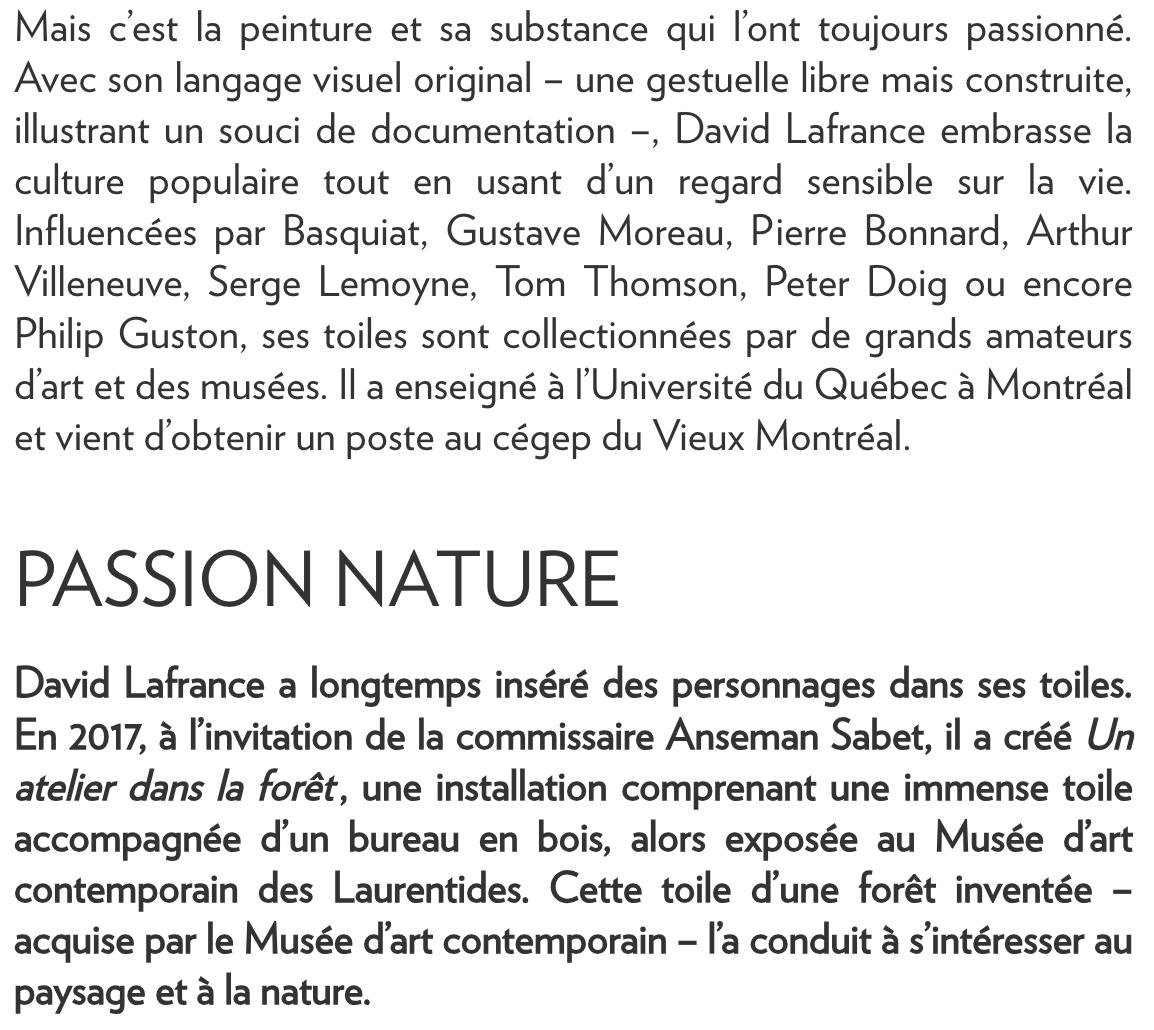

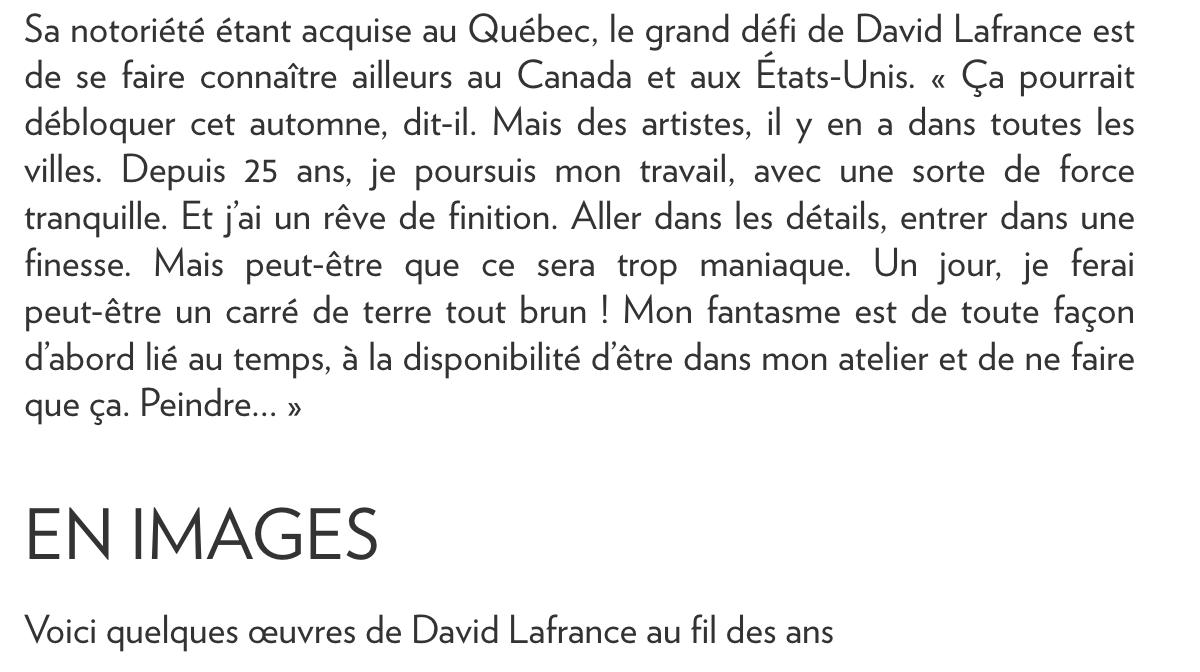

David Lafrance a longtemps inséré des personnages dans ses toiles. En 2017, à l’invitation de la commissaire Aseman Sabet, il a créé Un atelier dans la forêt, une installation comprenant une immense toile accompagnée d’un bureau en bois, alors

exposée au Musée d’art contemporain des Laurentides. Cette toile d’une forêt inventée – acquise par le Musée d’art contemporain – l’a conduit à s’intéresser au paysage et à la nature.

PHOTO FOURNIE PAR L’ARTISTE

Un atelier dans la forêt

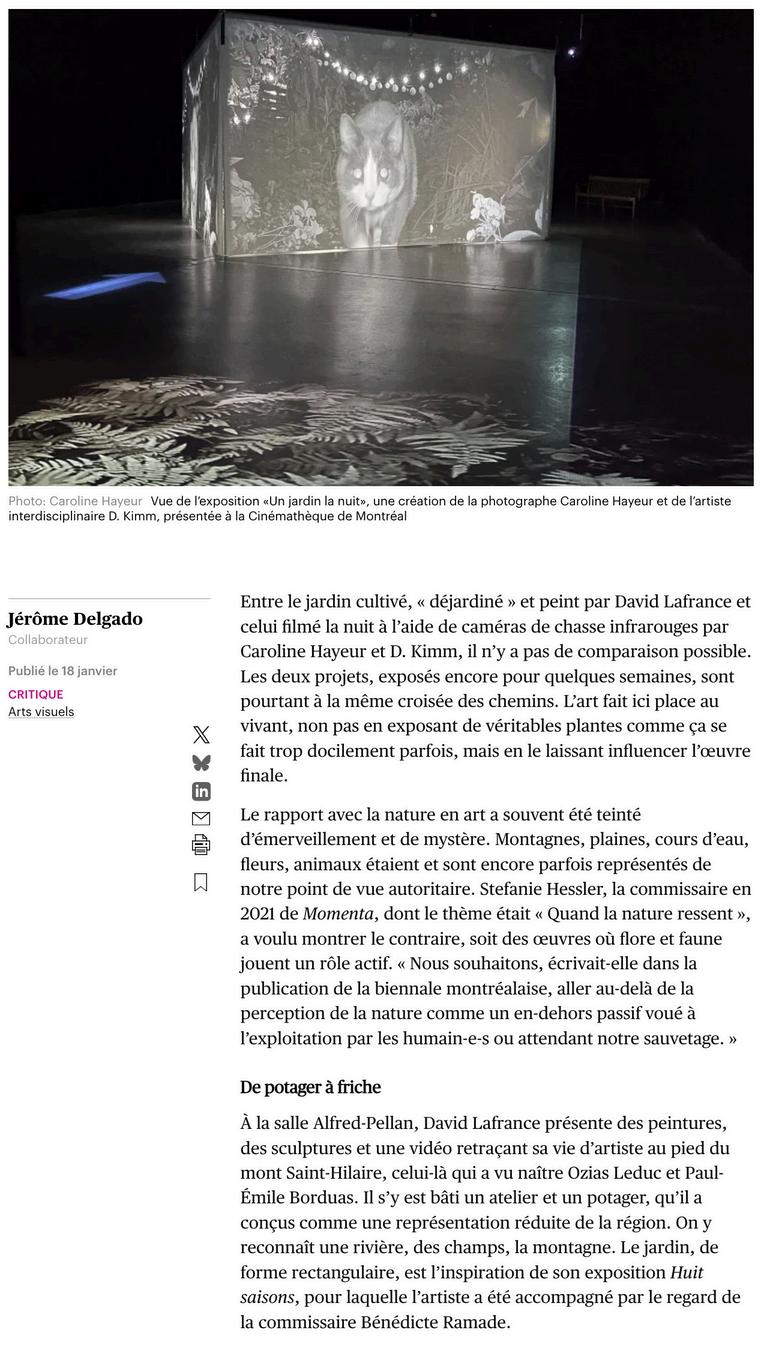

Il adore cette nature montérégienne qui a influencé avant lui les Borduas, Ozias Leduc ou Jordi Bonet. Durant la pandémie, il a entrepris un projet dans un champ, près de son atelier. Il a créé une œuvre d’art paysagère avec des plantes et des légumes. Un Jardin topographique qui représente la région dont il a étudié les reliefs à partir d’une photo satellitaire. Il a creusé deux sillons pour la rivière Richelieu et la rivière des Hurons qui serpentent jusqu’au bassin de Chambly. Une élévation correspond au mont Saint-Hilaire.

Le Jardin topographique, en 2021

L’artiste de 47 ans a planté des kales pour figurer la forêt, des échinops pour donner une teinte bleutée au mont, et des légumes et plantes aromatiques pour ajouter d’autres couleurs : tomates, concombres, courges, carottes, fèves, thym, absinthe, etc. Un morceau de plywood représente le golf local et de petits blocs de ciment, la ville de Belœil ! 1/ 2

L’entr e but d t le tra mona « bas l’artis p p p q déclinaisons lyriques du jardin.

Où voir ses œuvres

Son galeriste Hugues Charbonneau exposera, dès le 12 septembre, plusieurs de ses tableaux dans le cadre d’une expo à laquelle participeront les artistes Manuel Mathieu, Maria Hupfield, Rajni Perera et Cindy Phenix. Hugues Charbonneau a bien du respect pour son poulain. « J’ai exposé pour la première fois son travail en 1999, alors que j’étais le jeune directeur inexpérimenté de la galerie des étudiantes et étudiants de Concordia, dit-il. J’étais tombé en amour avec sa peinture fougueuse et inventive. Ses tableaux sont une célébration absolue de la peinture. »

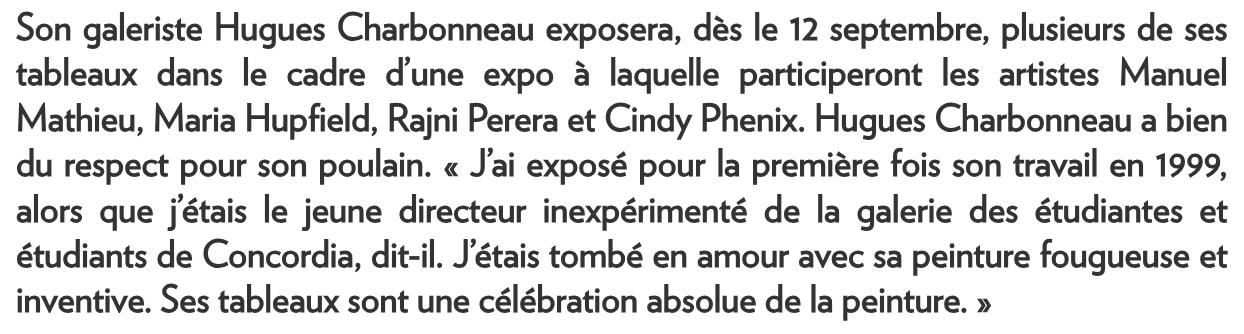

Une œuvre inspirée de son Jardin topographique

David Lafrance exposera ensuite en solo à la salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval du 1er décembre au 2 février, à l’invitation de sa directrice, Jasmine Colizza.

Conçue par la commissaire Bénédicte Ramade, l’expo intitulée Huit saisons évoquera l’évolution du Jardin topographique.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

David Lafrance avec deux de ses peintures

Sa notoriété étant acquise au Québec, le grand défi de David Lafrance est de se faire connaître ailleurs au Canada et aux États-Unis. « Ça pourrait débloquer cet automne, dit-il. Mais des artistes, il y en a dans toutes les villes. Depuis 25 ans, je poursuis mon travail, avec une sorte de force tranquille. Et j’ai un rêve de finition. Aller dans les détails, entrer dans une finesse. Mais peut-être que ce sera trop maniaque. Un jour, je ferai peut-être un carré de terre tout brun ! Mon fantasme est de toute façon d’abord lié au temps, à la disponibilité d’être dans mon atelier et de ne faire que ça. Peindre… »

Consultez le site de David Lafrance

En images

Voici quelques œuvres de David Lafrance au fil des ans

Aux sens lourds, œuvre de jeunesse

© La Presse Inc. Tous droits réser vés.