Este es el segundo número extraordinario que dedicamos en esta nueva etapa de la Revista a un ingeniero de caminos que nos ha dejado. El anterior se lo de dedicamos a José Antonio Torroja. A través de su coordinador, en este caso Fernando Ruiz, desfilan un sin número de colaboradores de Julio y de personas que le han conocido, para aproximarse a las dimensiones de su personalidad poliédrica, que no solamente abarcan el campo de la ingeniería civil y, en particular, el de las estructuras, tanto puentes como edificaciones, sino también sus esfuerzos para aproximarse a campos como el de la filosofía, la astrofísica, la música, la pintura y la poesía, aparte de su espíritu viajero para ilusionarse con aquello que veía en sus viajes e intentar difundirlo.

Nos sorprende y admira su obra inicial con José Antonio Fernández Ordoñez desde finales de los años 60; nos sorprenden sus publicaciones, desde su primerizo libro en el Instituto Torroja sobre Estructuras mixtas. Teoría y práctica (1966) hasta su Construcción Mixta. Hormigón y Acero (1978), que sirvieron para

introducir las estructuras mixtas en España, después del Puente de Tordera que había proyectado el propio Torroja. Su libro Puentes, estructuras, actitudes (2006) es una recopilación de sus proyectos de puentes, de sus colaboraciones en el campo de la arquitectura y de su búsqueda de actitudes a través de la música, la poesía, y la filosofía. Su deseo de aproximarse a nuevos campos de conocimiento nos lo muestran los tres tomos que publicó sobre la pintura del siglo XIX al final de su vida, que no agotaban su búsqueda, como ocurría cuando hablaba de astrofísica.

En sus primeros puentes, Julio era cinco años menor que José Antonio, y creo que la carga estética que tienen Juan Bravo y Martorell, por ejemplo, por encima de sus valores técnicos, está todavía muy presente por la influencia de José Antonio, que, aparte de su defensa de la prefabricación, por los libros y el seminario que organizó en este sentido, estaba la enseñanza y su conocimiento y amistad con numerosos artistas que formarían parte del Museo al Aire Libre de Juan Bravo.

José Antonio, cuando empieza a colaborar con Julio a finales de los años 60 en el concurso del puente de Cuatro Caminos y en el de Juan Bravo, tiene ya una historia de colaboración con Fernando Higueras desde finales de los 50, como manifiesta el magnífico catálogo de la obra de Higueras que publicó el Museo ICO en 2023. En él se ve cómo José Antonio había conseguido introducir la prefabricación (una de sus obsesiones de entonces) como parte de la arquitectura en la obra de Higueras.

En los puentes de José Antonio y Julio, está también muy presente el cuidado por las formas, con una aspiración escultórica, especialmente en las pilas, que, aunque no le fuera ajena a Julio, José Antonio posiblemente tomaba las principales decisiones. Todo ello no era posible sin una fuerte formación técnica en la construcción mixta y en el hormigón pretensado, con las combinaciones del hormigón blanco y el acero cortén, en las que las decisiones de Julio fueron fundamentales.

Fue esa colaboración entre la formación estética e histórica de José Antonio, con su apuesta por la escultura y la prefabricación, y la formación técnica de Julio, lo que permitió hacer esas primeras obras que nos siguen admirando entre los años 60 y 80, que tienen hitos como el Puente de Tortosa, en el que colaboró también Salvador Tarragó, el Puente de Alcoy y el Puente del Centenario en Sevilla en los 80, coincidente con la Exposición Universal de

1992, cuyo concurso de ordenación habían ganado con dos arquitectos.

En las colaboraciones que recoge este número extraordinario se muestra la iniciativa y la formación poliédrica de Julio Martínez Calzón. Pertenecía también al Consejo Editorial de la Revista de Obras Públicas, y en las últimas reuniones proponía hacer un monográfico sobre las infraestructuras de China, que él conocía desde su primer viaje en 1976, pero cuya escala había aumentado en las últimas décadas. Él se ocuparía de escribir sobre los puentes, y así aprobamos la redacción de ese número que reflejaba su admiración por las obras de ingeniería en aquel país, al que viajó en varias ocasiones, como se pone de manifiesto en las colaboraciones de este número.

Julio, en los puentes, reivindicaba la autoría, pero, en la edificación, con una amplia trayectoria de colaboraciones tanto a nivel nacional como internacional, con figuras como Arata Isozaki, Norman Foster, Juan Navarro Baldeweg, Enric Miralles, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, Tadao Ando, Carlos Rubio, Enrique Álvarez Sala, etc., limitaba su papel a ser un colaborador, una especie de hombre orquesta, cuando la estructura es una parte fundamental de la definición arquitectónica, más allá de la solución técnica. De la arquitectura no le preocupaban solo los problemas estructurales, sino también los sistemas constructivos de lo que proyectaba, como en una conferencia que dio en el COAM en el año 2007 dentro

de un ciclo sobre Arquitectura e ingeniería, en la que hacía referencia a los cambios ocurridos en el campo de las estructuras desde los años 60 del siglo XX hasta la actualidad. Curiosamente, Julio Martínez Calzón dibujaba los detalles de sus estructuras a mano, aunque, como indicaba al principio de su artículo, los planteamientos estructurales en la arquitectura de los grandes edificios hoy, se basan en el extraordinario desarrollo temático generado por el tratamiento con ordenador de los esquemas fundamentales de la teoría de estructuras, en combinación con la aplicación en paralelo de las recientes mejoras alcanzadas en las propiedades de los materiales clásicos. Un libro como el de Razón de ser de los tipos estructurales, de Torroja, resulta hoy casi obsoleto.

Cuando organizamos en el Colegio reuniones entre ingenieros de caminos y arquitectos, él intervino en una mesa con Juan Navarro Baldeweg, mostrando el diálogo compartido que habían sido sus obras, independientemente de la fuerza de la propuesta arquitectónica, en donde los Teatros del Canal, en Madrid, fue una de sus obras más complicadas. Esta otra faceta de

“Lo profundo sustante” muestra que Julio estaba mirando más allá de las estructuras

la obra de Julio Martínez Calzón serviría para llenar su trayectoria, más allá de los puentes, con una comprensión de las estructuras que reflejó en su libro. No era un hombre orquesta; era un creador de una parte fundamental del edificio, incluyendo los aspectos constructivos.

Todavía al final de su vida escribió un libro, cuyo título era Lo profundo sustante, que intentó convencer al Colegio para que lo publicara. Sus capítulos sobre el universo, la Tierra, la vida, la mente, el conocimiento, el misterio… muestran que Julio estaba mirando más allá de las estructuras, como una muestra de que sus intereses no se reducían a lo que había sido su principal interés profesional.

Sirva este número también de recuerdo de José Calavera, otro ingeniero de caminos, canales y puertos extraordinario, que nos dejó casi al mismo tiempo, a quien el Colegio dedicó un acto de homenaje, pero que también, por su trayectoria, hubiera merecido otro número extraordinario por su labor al frente de INTEMAC, entre otras actividades de proyecto, de publicación, de enseñanza y de construcción.

Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Coordinador del monográfico.

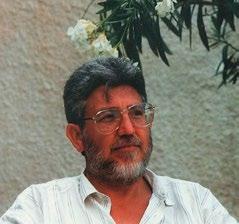

Julio Martínez Calzón nació en Valencia en 1938. Solía decir que fue un lugar de nacimiento casual, porque no tenía raíces en esa ciudad, pero que le alegraba poder considerarse mediterráneo.

Falleció en Madrid el pasado 26 de septiembre de 2023, el mismo día en que buena parte de sus amigos asistíamos al funeral de otro compañero muy querido: Pepe Calavera. Dies horribilis, podríamos decir, rememorando a la reina de Inglaterra.

Julio terminó la carrera en 1962 y en 2006 publicó lo que puede considerarse su biografía profesional: Puentes, estructuras, actitudes. En su presentación señalaba que pretendía hacer un balance y resumir su pensamiento y realizaciones. No sabía entonces que aún le quedaban diecisiete años para completar una vida profesional de una riqueza sin par.

Al final de la presentación del libro hizo referencia a José Antonio Fernández Ordóñez, «con quien mantuve largo tiempo una profunda relación de encuentro». El primer capítulo de este monográfico es fruto de aquella relación. En 1976 el Gobierno de la República China invitó a Fernández Ordóñez, en su calidad de presidente de nuestro Colegio, a una larga visita para ver las infraestructuras del país. José Antonio formó un grupo de expertos en diferentes disciplinas, entre los que se encontraba Julio, cuyas notas fueron el origen de la crónica del viaje. Para la preparación del resto del número, se ha contado con la impagable colaboración de dos ingenieros que acompañaron a Julio en largas etapas de su vida. Se trata de Francisco Millanes y Álvaro Serrano. Tras varias reuniones, confeccionamos la lista de nombres

que tenían mucho que decir sobre Julio y sus aportaciones, y las ordenamos en los tres capítulos que Julio nos propuso en su libro.

El primero de ellos, «Puentes», está encabezado por el propio Francisco Millanes, que conoció a Julio en 1973 como profesor de Estructuras Mixtas y que acabó como catedrático continuando su labor docente. Entretanto, desde MART2 —la empresa fundada por Julio—vivió intensamente los primeros años de actividad, con sus primeros puentes y estructuras singulares.

Nadie mejor que David Fernández Ordóñez, actualmente secretario general de FIB, podía hablarnos de la fructífera relación entre Julio y su padre, «unos magníficos ingenieros, cultos e ilustrados, pero con personalidades muy diferentes aunque complementarias» en palabras de Millanes.

Jesús Ortiz, otro de los compañeros en MART2 y con quien Julio escribió el libro con el que muchas generaciones de ingenieros han estudiado estructuras mixtas, nos relata el impacto que le produjeron las clases de Julio.

Jean-Marie Crémer y Vincent de Ville de Goyet, del Bureau d’Etudes Greisch de Bélgica, nos cuentan como en 1988 se reunieron en Lieja, con Julio y Francisco Millanes para poner en común de forma generosa sus conocimientos y descubrieron «un hombre elegante, distinguido, discreto pero cálido, que hablaba un francés perfecto».

De otras experiencias de puentes internacionales, concretamente en Uruguay, nos habla Jorge Kliche, que afirma poder hablar en nombre de los «colegas de la Dirección Nacional de Vialidad, los profesionales de las empresas contratistas, los ingenieros estructurales uruguayos que dieron apoyo durante la construcción, y los técnicos que participaron a pie de obra» en puentes como el del río Santa Lucía o el puente de las Américas. Jorge Bernabéu, profesor titular en la Escuela de Caminos de Arte y Estética de la Ingeniería, explica que las realizaciones de Julio «aúnan sofisticación tecnológica con una profunda sensibilidad estética», conciliando componentes aparentemente disociados: técnica y estética, clasicismo y modernidad, construcción y poesía, hormigón y acero.

En el prólogo de Puentes, estructuras, actitudes Julio hace referencia a los constructores con las siguientes palabras: «deseo reconocerles con toda gratitud el apoyo que me han otorgado en todo momento y en todas las obras, y con quienes creo haber podido alcanzar siempre una magnífica relación humana y armónica». Javier Asencio, Luis Peset y Felipe Tarquis fueron tres de esos constructores que colaboraron con Julio en diversas obras, y acaban su artículo diciendo: «Julio fue un hombre bueno y nuestro amigo. Así de sencillo».

En 2012 MC2 se integra en el Grupo TYPSA, que tiene una gran cartera de proyectos internacionales y puede potenciarse con la especialización y el prestigio de su fundador. Jose Luis Sánchez, el director del departamento de Estructuras, nos explica esta fusión.

Julio, tanto en su función docente, como proyectista, tuvo una relación activa con las asociaciones y, en concreto con ACHE, resultante de la fusión en 1999 de ATEP y GHEO merced al trabajo de una comisión gestora de la que Julio era miembro, tal y como nos recuerda Miguel Ortega.

Julio falleció cuando aún tenía muchos proyectos en la cabeza

Termina el capítulo dedicado a Puentes con Jose Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía en 2010, que acompañó a Julio en algunos de sus viajes y dice de él: «Julio me enseñó a mirar los puentes». Nos deja como muestra algunas de sus fotografías.

Encabeza el capítulo de Estructuras un artículo de Álvaro Serrano, que sucedió a Julio en su última y larga aventura empresarial, MC2, de la que actualmente es consejero delegado. Sus vivencias complementan, por razón de edad, las que se pueden leer de Francisco Millanes.

Ingenieros que coincidieron con Julio en MC2 fueron también Ginés Ladrón de Guevara y Miguel Gómez Navarro, que nos cuentan sus recuerdos en sendos artículos.

Al referirnos a «estructuras» ocupa un importante lugar la relación que Julio mantuvo con los arquitectos, con quienes encontró un espacio de respeto y colaboración fructífera. Son varios los que han respondido con entusiasmo a participar en este número. En primer lugar, Juan Navarro, sin duda quien tiene mayor número de obras compartidas, como el

Palacio de Congresos de Salamanca, o los Teatros del Canal de Madrid. De él dice: «En su profundo conocimiento e inteligencia encontramos muchos arquitectos el firme apoyo necesario para la concepción y realización de obras que eran singulares o especialmente difíciles desde el punto de vista estructural».

Francisco Domouso nos habla de las ocasiones en que llevó a Julio al COAM a debatir sobre arquitectura e ingeniería, mientras que Luis Fernández Galiano nos aporta el texto con el que prologó Puentes, estructuras, actitudes. Echamos de menos al otro prologuista, el filósofo Eugenio Trías, fallecido en 2013, a quien Xavier Güell se refiere más adelante.

Nilo Lletjós nos habla del intenso trabajo que supuso la construcción del Palau Sant Jordi, en cuyo diseño tuve la satisfacción de colaborar, siendo el momento en que conocí profesionalmente al profesor que me había causado admiración años antes en la Escuela.

Mauro Giuliani era un ingeniero con la carrera recién terminada en el Politécnico de Milán cuando en 1990 se incorporó a trabajar con Julio, estableciendo una relación que se prolongó con los años y con aficiones comunes, como la ópera y las visitas a las iglesias italianas.

El último artículo de este capítulo está escrito por Jose María Goicolea, actual director del departamento de Mecánica de los Medios Continuos, donde estaba adscrita la asignatura de Julio cuando abandonó definitivamente la docencia en 2003, a la que había dedicado parte de su esfuerzo desde 1965, cuando empezó como profesor encargado del curso Resistencia de Materiales, Elasticidad y Plasticidad. Fue en 1967 cuando comenzó a impartir las clases de Estructuras Mixtas de Hormigón y Acero, a las que hacen referencia varios de los autores.

El capítulo de Actitudes es el más diverso, ya que se refiere a las muy diferentes facetas que Julio abordó al margen de la técnica, lo que le convierte en un ingeniero verdaderamente singular. Nos introduce al capítulo Carlos Castañón, otro de los discípulos más queridos de Julio, que nos emocionó a todos en el funeral con sus interpretaciones de diferentes flautas. Su artículo es un rápido repaso por las diferentes facetas humanísticas y se profundiza en otras aportaciones. Previamente, dos eternos compañeros de Julio: su secretaria de toda la vida, María José Bastante, y su delineante de confianza, Antonio Mayor, nos hablan de cómo era Julio en la distancia corta.

Para hablarnos de su acercamiento a la filosofía, Carmen García-Ormaechea, doctora en Historia del Arte, escribe sobre los viajes que realizaron a India a partir de 1980, acompañados en ocasiones por María Corral y su familia además de otros amigos, como Juan Benet o Enrique Pérez Galdós. Asia fascinaba a Julio y le cupo la suerte, cerca del final de su vida profesional, de ocuparse del Pabellón de España para la Expo de Shanghái.

Teresa Oñate, catedrática de Filosofía, nos da cuenta en un extenso artículo —cuya versión completa puede leerse en la versión digital de la Revista— de cómo unas clases en las que ella enseñaba Filosofía devinieron un diálogo en el que Julio correspondía hablando de Física y Tecnología.

César Lanza, que compartió varias veladas con Julio en la Residencia de Estudiantes, tan querida por ambos, nos describe su dimensión poética.

De música nos hablan dos directores de orquesta.

Por un lado, Xavier Güell, que acercó a Julio a la radio para darnos a conocer sus gustos musicales y, por otro, Edgar Martín, que compartió con él el escenario del Teatro Real en mayo de 2023 para hablarnos de la relación entre la música y la ingeniería.

La pintura del siglo XIX es una monumental obra de tres tomos donde Julio nos aproxima a este arte; de ello habla José Manuel Bonet y nos aporta una fotografía

que ha soportado mal el paso del tiempo, pero en la que están presentes muchos artistas que habrían contribuido gustosos con unas líneas a este número: Chillida, Bonet Correa, Amalia Avia, Juan Genovés, Cristóbal Halffter, Juana Mordó, Lucio Muñoz, etc.

A Mikel González y a su agencia de viajes Mundo Amigo Julio le confiaba la organización de unos viajes de «Turismo Cultural con mayúsculas» (en sus propias palabras) en los que le gustaba juntar a sus amistades.

Julio dejó un escrito que constituye su testamento vital. Se trata de Lo profundo sustante cuyo borrador había pasado para su corrección a Mario Colleoni, con quien hacía planes para visitar Florencia. Mario nos habla de sus últimos encuentros.

Julio falleció cuando aún tenía muchos proyectos en la cabeza. En el mes de julio se acercó al Colegio para proponernos algunos al presidente y a mí. No sabíamos que teníamos tan poco tiempo y algunos se truncaron. En mi humilde aportación a este número he querido dejar constancia de ellos.

Sin duda faltan muchas plumas que habrían tenido cabida en esta recopilación de testimonios, pero la limitación de espacio impide que estén. Es preciso señalar que todos aquellos a los que se contactó pidiendo sus recuerdos, respondieron de forma entusiasta y generosa. Muchas gracias a todos.

Julio Martínez Calzón

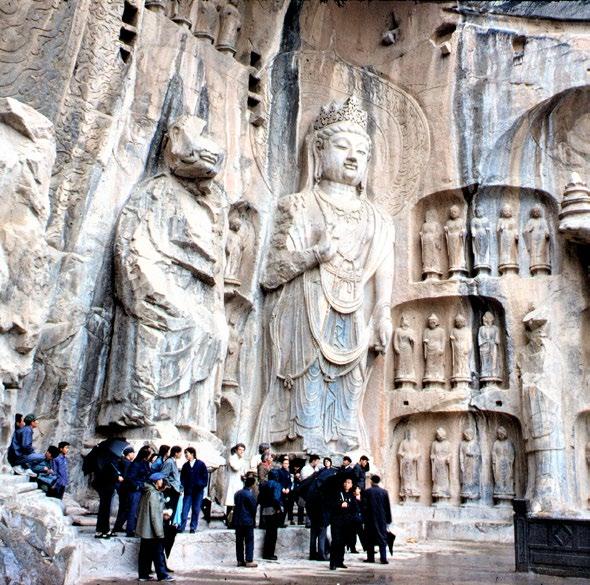

En abril de 1976, hace casi cincuenta años, por invitación del embajador de la República Popular China en Madrid, un grupo de diez ingenieros de caminos españoles, de muy diferentes disciplinas, llevamos a cabo un viaje de casi un mes en el que cruzamos de norte a sur gran parte del territorio de ese país, entonces bajo la presidencia de Mao Tse Tung (hoy, Mao Zedong). Sigue a continuación la presentación de ese viaje, que se realiza de forma muy resumida y en tono narrativo y distendido, con la idea de exponer con sencillez el contexto y las características de aquella travesía, extraordinariamente compacta y extensa. Los integrantes del grupo fuimos:

• José Antonio Fernández Ordóñez (JAFO), presidente del Colegio de Caminos y especialista en prefabricación y estética de la ingeniería;

• Javier Goicolea Zala, especialista en termodinámica y energía;

• Juan Benet Goitia, especialista en hidráulica y escritor;

• Clemente Sáenz Ridruejo, especialista en geología e historiador;

• Albert Vilalta González, especialista en ferrocarriles y político;

• Carlos Kraemer Heilperno, especialista en carreteras;

• Enrique Pérez-Galdós, especialista en túneles y obras subterráneas;

• Pascual Fariña, especialista en geotecnia y puertos;

• Julio Martínez Calzón, especialista en puentes y estructuras; y

• Jaime Sabater Albafull, especialista en gestión y administración públicas. El viaje se inició el día 6 de abril. Tras un viaje de 24 horas, a las doce y media del mediodía del día 7 aterrizábamos en Pekín, donde fuimos recibidos en una sala del aeropuerto por el equipo directivo del Colegio de Ingenieros de China, con su presidente el señor Cheng dándonos la bienvenida e informándonos de que tanto él mismo, como la doctora Li, comisaria política del grupo, y los dos traductores —el señor Tang y la señora Pao— nos acompañarían a lo largo de todo el viaje. JAFO esbozó una primera aproximación a nuestro deseo de colaborar con la ingeniería china y el entusiasmo con

que acudíamos a su invitación, por el gran enigma que aquel país representaba para todos nosotros.

Seguidamente fuimos trasladados al hotel Pekín, considerado entonces como el más importante de China, situado en la inmensa avenida Chang´an que cruza la impresionante plaza de Tiananmén, situada en el centro de la ciudad. El traslado se efectuó en los cuatro automóviles (que coloquialmente llamamos «la flotilla») que nos acompañarían por sistema en todos los desplazamientos que haríamos por carretera, adelantándose en las noches cuando el grupo viajaba en tren o avión.

A las cuatro y media de la tarde nos volvimos a reunir para conocer el programa del viaje que íbamos a realizar y exponerles nuestra propuesta acerca de las visitas que nos gustaría efectuar a los lugares más emblemáticos del pasado histórico de China, algo que JAFO había delegado en mí desde hacía tiempo. Al expresar esas ideas al señor Cheng, él nos indicó amablemente que muchos de aquellos lugares no sería posible incluirlos debido al minucioso plan de viaje

Itinerario

4.

5.

10.

7.

8.

9.

Nos dimos cuenta de que lo valioso de aquel viaje sería la comprobación de la realidad del país JMC

preparado, con todos los lugares de estancia y las visitas operativas. Sin embargo, nos aseguró que obtendríamos una visión histórica completa de China y que al final del viaje comprobaríamos que nuestra propuesta no tenía tanta importancia, porque lo que íbamos a ver sería para nosotros de mucho más interés y valor. Aunque entonces el grupo consideró esa respuesta una excusa, muy pronto comprobaríamos que era un acierto y las diferentes áreas monumentales y museos visitados relativos al pasado histórico de China fueron más que cubiertas. Por otra parte, las visitas realizadas a comunas, talleres, guarderías, ciudades, pueblos, campos, canales, etc. y los espectáculos de teatro y musicales nos servirían para captar de forma mucho más profunda el verdadero estado y espíritu de aquella nación que se encontraba al final de su período estrictamente revolucionario. Nos dimos cuenta de que lo valioso de aquel viaje sería efectivamente la comprobación de la realidad del país, su modesta pero activa organización, su gran igualdad y su capacidad de trabajo, además de la

circunstancia política general, que pudimos captar a través de los discursos y consignas de las reuniones técnicas y las cenas. El día se ha completó con una cena invitación del Colegio chino y un paseo del grupo español por Tiananmén donde, sobre las once de la noche, observamos el paso de largas comitivas que ocuparon la totalidad de la avenida Chang´an y permanecieron así durante toda la noche y gran parte del día siguiente. Más tarde supimos que festejaban el nombramiento de Hua Kuo Feng como nuevo secretario general del Partido Comunista Chino que, aquel mismo día 7, había sustituido al conocido y carismático Chou En-lai, fallecido a principios de ese año.

A partir del día siguiente —excepto los días que había desplazamiento a primera hora—, todas las mañanas entre las ocho y media y las doce y media se celebraban las reuniones de información e intercambio técnico entre el grupo español y las sucesivas representaciones de técnicos chinos, tanto de la Administración Central de Pekín, como de las administraciones locales de las

diferentes provincias, prefecturas o distritos en que se divide China; unas reuniones con exposiciones muy abiertas y operativas, con apreciables presentaciones técnicas de la actividad de la ingeniería española de aquellos momentos, notablemente más desarrollada que la china. En la visita a Nankín nos impactó la clausura total de las universidades, consecuencia de la reciente Revolución Cultural de 1966 en la que se decidió que los estudiantes y muchos profesores fueran enviados a las áreas rurales para impedir la creación de una clase referente.

A la una del mediodía, el grupo español solía almorzar en el hotel sin presencia china y luego comenzaba el programa sistemático de visitas de todo tipo. En torno a las seis y media de la tarde, se nos ofrecía una cena de protocolo con diez dirigentes chinos pertenecientes a las administraciones que durante el día nos habían recibido, incluidos el presidente señor Cheng y la doctora Li. Nos sentábamos de forma alterna por países, y siguiendo un preciso orden de importancia. Los dos traductores del grupo, a los que solía unirse un tercero local, permanecían

de pie detrás, trasladándose de un lado a otro para ayudar en las conversaciones parciales, y traduciendo en voz alta los discursos de carácter oficial.

Tras la cena, muy a menudo fuimos invitados a asistir a representaciones teatrales, musicales o circenses de todo tipo, pero predominantemente con argumentos políticos de gran ingenuidad o clara alabanza a las virtudes o poemas del gran líder Mao. Es justo hacer notar que, tanto en los discursos de las cenas como en los actos teatrales y musicales, los argumentos políticos se repetían una y otra vez a modo de consignas reiteradas, con veladas referencias históricas al pasado imperial. Cuando no se utilizaba este formato, se empleaban otros tópicos: Lin Biao y su camarilla contrarrevolucionaria; la banda de los cuatro; las tres grandes montañas, etc. También era muy apreciable la sistemática utilización de tríos de efectos positivos o negativos que se daban en la vida usual de la población.

A título de ejemplo, por su ingenuidad y expresividad, merece la pena exponer a continuación el discurso que, en la noche

En la visita a Nankín nos impactó la clausura total de las universidades, consecuencia de la reciente Revolución Cultural de 1966 JMC

del 15 de abril, pronunció en Lixién — una pequeña ciudad de la provincia de Honan (hoy Henan)— el jefe de Carreteras y Transportes de la ciudad. Está perfectamente trascrito, ya que había tiempo suficiente para escribir en parte durante la exposición de cada párrafo mientras era traducido al español y completarlo en ocasiones durante la expresión en chino del párrafo posterior:

La delegación del Colegio de Ingenieros encabezada por el señor Fernández ha venido a visitar nuestra ciudad y también una parte de las comunicaciones y obras hidráulicas. La permanencia de su Delegación ha sido corta. Cuando tengan otra oportunidad de venir a China deseamos que vengan como huéspedes. En la vieja China, la provincia de Honan sufría cuatro calamidades: inundaciones, sequía, langosta y el comandante Tang. La industria era atrasada y la producción agrícola se basaba en el esfuerzo humano. La vida del pueblo era miserable. En aquel entonces, la provincia de Honan era una de las provincias donde se sufría más bajo la dominación de las Tres Grandes Montañas: el feudalismo, el capitalismo y el

socialimperialismo. Debido a su situación en el centro de China, fue objeto de pelea entre caudillos militares y la población sufrió mucho por calamidades y desgracias humanas, y el pueblo vivía en el abismo del sufrimiento. En la vieja China la situación del transporte, como en todo el país, era muy pobre. No había ni una carretera presentable, con un solo puente de hormigón de un carril único que fue destruido por las tropas del Guomindang huyendo ante los japoneses.

Se enrojece el este, se levanta el sol. Bajo la dirección del presidente Mao el pueblo chino se liberó de las tres grandes montañas que pesaban sobre él. Las amplias masas populares, antes dominadas por las clases reaccionarias, se han convertido en dueñas del Estado. Siguiendo la línea del presidente Mao el pueblo de Honan ha procurado conjugar el espíritu de independencia y autosostenimiento, y ha logrado florecimientos en todos los frentes. Gracias a la Revolución cultural proletaria y a la crítica de Lin Biao y Confucio, la revolución socialista presenta un cuadro en el que cantan las oropéndolas y bailan las golondrinas y todo presenta una excelente situación.

Ahora en nuestra provincia hay carreteras de macadam bituminoso, los caminos llegan a la mayoría de las brigadas de construcción, formando una red que alcanza todos los rincones de nuestra provincia. En el curso del desarrollo del transporte prestamos atención a la plantación de árboles a lo largo de las carreteras que dan sombra frondosa. En cuanto a la construcción de puentes, el distrito Hui tiene un valor representativo y constituye un reflejo de la construcción de carreteras y puentes en nuestra provincia, que ha dejado de ser lo que era. Siguiendo los principios formulados por el presidente Mao —trabajo duro, autosostenimiento e independencia— se ha realizado la movilización de las masas para las construcciones y la utilización de los materiales locales. Queremos hacer permanentemente puentes y hacer, como dicen las masas: «Vivimos en las montañas, pero no andamos en las montañas, sino por caminos tallados como en la planicie». Siguiendo la enseñanza de nuestro gran líder el presidente Mao de que seamos modestos y prudentes, en nuestra construcción hemos logrado ciertos éxitos, pero es solo el primer paso para la gran marcha. No debemos darnos por satisfechos. Todavía tenemos muchos defectos. Nuestros amigos han hecho un largo viaje por nuestro país; queremos agradecer al señor Fernández y a los amigos de la delegación, al señor presidente, a amigos y camaradas su presencia. Nuestro país está desplegando una lucha contra el viento derechista destinado a

revocar los justos veredictos. Nosotros apoyamos las dos resoluciones del presidente Mao y del Comité Central del Partido para dar pasos aún más rápidos en la construcción de nuestra causa socialista.

Creo que los amigos, cuando vuelvan, verán que tenemos la decisión de llegar, o mejor, terminar de llegar, sobrepasando los niveles más altos del mundo. Señores Fernández y amigos españoles, pronto terminará la visita a nuestra provincia: muchos aspectos no los hemos hecho bien y les pedimos perdón. Cuando vuelvan lo haremos mejor para su visita y su estancia. Propongo un brindis por la salud y amistad entre los pueblos chino y español.

Por encargo de JAFO, yo debía anotar en una agenda todos los aspectos relevantes de la actividad; a resultas de ello, y como anécdota del viaje, durante los primeros días de la instancia fui ubicado en el coche cabecero junto con el señor Cheng y la señora Li, mientras que a JAFO lo situaban en el segundo vehículo, con los responsables locales. Era evidente que supusieron que yo era el secretario político del grupo. En cuanto se dieron cuenta de la realidad, JAFO fue ubicado en el primer coche. Desde el punto de vista técnico, y precisamente en el ámbito de los puentes, es donde nos hicieron notar los aspectos más interesantes y representativos de una actividad propia china, ya que en el resto realmente su estado era de parálisis completa. Tres fueron estas líneas específicas:

1) Continuación, en pleno siglo XX, de la realización de puentes arco de piedra, con multitud de obras con luces de entre 60 y 116 metros, siguiendo una tradición perenne. Además de en Henan, también se hacían en las provincias del sureste, esto es, Sichuan, Yunnan y Guizhou, donde existen piedras muy apropiadas para ello. Entre los días 14 y 16 de abril visitamos tres puentes de piedra especialmente importantes en las provincias de Hebei (hoy Hopei) y Honan:

• El puente de Zhaozhou (605, dinastía Sui). Arquitecto: Li Chun. De directriz circular, luz de 37 m, longitud de 50 m, flecha de 7.3 m (1/5) y ancho de 9 m. Es el puente de piedra más antiguo del mundo con tímpanos abiertos.

• El puente del Destacamento Rojo de Mujeres (1947), con una luz de 65 m. Construido íntegramente por mujeres.

• El puente del Viejo Tonto que Removió las Montañas (1970), con una luz de 102 m, directriz catenaria, espesor del arco de 1,76 m y rebajamiento de 1/10.

2) El día 20 de abril recorrimos un tramo del Gran Canal próximo a la ciudad de Wuxi para visitar los puentes de:

• 7 de Mayo (1971), con una luz de 60 m, directriz catenaria, rebajamiento de 1/10 y anchura de 4 m;

• Nuevo Arco Iris (1973), con una luz de 80 m., directriz catenaria, rebajamiento de 1/10 y anchura de 7 m. Y otro más en construcción de características análogas.

Los ingenieros responsables de sus diseños explicaron detenidamente que a ese tipo de puentes los denominaban de doble curvatura: una era por la directriz del arco y la otra era por la sección transversal abovedada de dicho arco, al cual se incorporaban por debajo diafragmas transversales coincidentes con los montantes de apoyo del tablero.

Esta disposición daba lugar a un ligereza extraordinaria, era de una gran facilidad constructiva y considerablemente económica, lo que había permitido realizar un gran número de obras en un tiempo muy breve. Aunque modestas desde el punto de vista de su empleo limitado, habían resuelto el gran compromiso de las conexiones a través de las vías fluviales de cierta importancia, con luces no superiores a los 120 m y anchuras pequeñas.

3) Esta misma tipología se aplicaría a puentes de tamaño mucho más reducido, inicialmente de 9 m hasta llegar hasta 20 m. y con disposiciones en planta variadas —lineales, en Y griega y en cruz— para conectar 2, 3 o 4 terrenos separados por canales. La importancia residía en que en estas zonas acuáticas

las parcelas están constantemente subdivididas por canales. Antiguamente el laboreo de los campos se realizaba mediante búfalos de agua, que cruzaban dichos canales al par que los trabajadores sin problema ninguno. Pero la llegada de la maquinaria agrícola hacía necesario tender rosarios de puentecillos para permitir el trabajo de la misma.

Los departamentos técnicos de puentes enviaron un ingeniero a cada ciertas extensiones con numerosas comunas. Estas entonces elegían personas que consideraban listas y capaces de entender los procesos de diseño y construcción de esas sencillas obras y sus cimentaciones; tras un breve cursillo, estos equipos (aplicando los cuatro principios y la triple integración del presidente Mao) llevaban desde 1964 realizando por sí solos, y sin ninguna intervención técnica adicional, los puentes necesarios en dicho territorio.

Así, en doce años se habían realizado más de 2500 puentes y una longitud superior a los 55 000 m, incluyendo los de luz mayor realizados por los ingenieros, con ello se llevó a cabo una revolución en la ejecución de puentes y se resolvió el importante problema originario.

Podríamos extendernos de manera indefinida en la exposición de las innumerables visitas y conversaciones mantenidas, pero creo que apenas tendría interés aparte del

humano, que estimo que ha quedado ya suficientemente reflejado. Es preciso y justo señalar que el viaje fue absolutamente modélico en cuanto al programa, los horarios, la organización, los recorridos en ferrocarril y avión y muy especialmente, la enorme amabilidad y disposición de todas las personas con las que tuvimos relación, así como la fantástica calidad de todas las atenciones recibidas, muy por encima de la que diariamente contemplábamos.

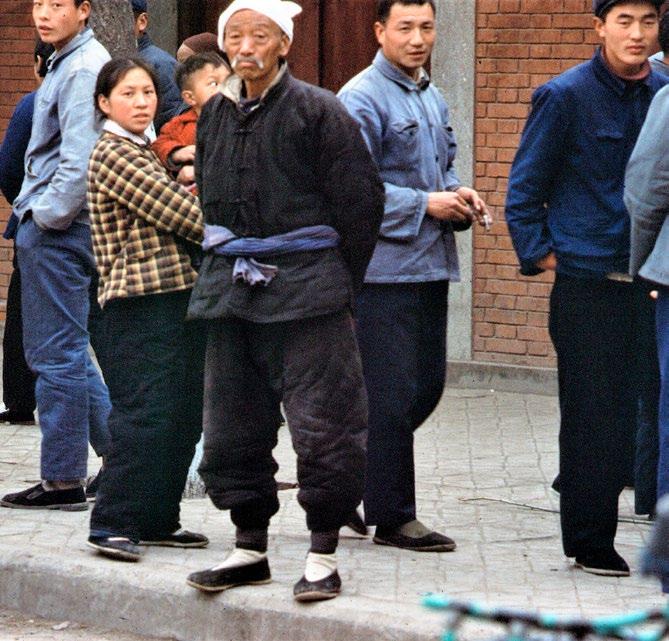

En las fotografías del viaje puede apreciarse la continua curiosidad con la que la gente nos miraba a causa de la práctica inexistencia entonces de gente occidental, y el modesto nivel de vida existente tanto en las grandes urbes como en las ciudades medianas y aldeas, equivalente tal vez al de los primeros años del siglo XX en España, donde estaba todo por hacer.

Pero es también obligado referirse a la aparente tranquilidad y felicidad vitales que se apreciaban en la gente y su gran capacidad de trabajo en los campos, fábricas y talleres visitados. Un día, Vilalta preguntó cuántos días de vacaciones tenían a la semana y la contestación es que no sabían qué era eso; las personas vivían trabajando todo el tiempo: en el campo unos días, otros haciendo de maestros, dos como conductores de autobús, etc. Su vida era el trabajo en comunidad.

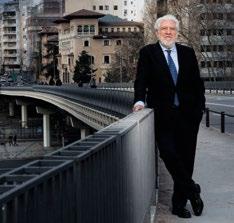

Portada Retrato de Julio Martínez Calzón por Estefanía

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

DIRECTOR DE REDACCIÓN

Daniel Rodríguez González

DIRECTOR DE ARTE Y DISEÑO

Manuel Estrada

EDICIÓN Y MAQUETACIÓN

Estrada Design

Enca Gismera

Natalia Giménez

La mirada más allá de las estructuras

Carlos Nárdiz Ortiz

Julio, uno de los jóvenes ingenieros que cambió la ingeniería estructural de nuestro país

Francisco Millanes Mato

Puentes, estructuras actitudes de Julio

Martínez Calzón

Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

Aquel viaje a China

Julio Martínez Calzón

Las obras creadas por Julio Martínez

Calzón y José Antonio Fernández Ordóñez

David Fernández-Ordóñez Hernández

Cómo transformaba

Julio a sus discípulos

Jesús Ortiz Herrera

Martínez Calzón, un ingeniero con pasión por las artes y las ideas compartidas

Jean-Marie Crémer

Vincent de Ville de Goyet

Carmen de Andrés Conde

Íñigo de la Serna Hernáiz

Isabel Pardo de Vera Posada

Ignacio García-Arango

Cienfuegos-Jovellanos

José Luis Marín López-Otero

José Trigueros Rodrigo

Miguel Aguiló Alonso

Pere Macias Arau

COMITÉ EDITORIAL Y DE REDACCIÓN

Alonso Domínguez Herrera

César Lanza Suárez

David Martínez Montero

Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

Francisco Esteban Lefler

José Romo Martín

José Manuel Vassallo Magro

Luis Irastorza Ruigómez

Maria Luisa Domínguez González

Manuel Menéndez Prieto

Rosa Arce Ruiz

Rosario Cornejo Arribas

Rosario Martínez Vázquez de Parga

Pablo Otaola Ubieta

Eugenio Pellicer Armiñana

SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Juan José Martínez López

PUBLICIDAD Rafael Macía–rmacia@ciccp.es

SUSCRIPCIONES

www.revistadeobraspublicas. com/planes-de-suscripción/ suscripcionesrop@ciccp.es

Tel. + 34 91 308 19 88

Calle Almagro 42 28010. Madrid

70

Conectar materia, técnica y espíritu de la construcción mixta

Jorge Bernabéu Larena

El ingeniero Julio Martínez Calzón y sus obras en el Uruguay

Jorge E. Kliche

Julio Martínez Calzón y su relación con ACHE

Miguel Ortega Cornejo

74

Un hombre bueno

Javier Asencio Marchante

Luis Peset González Felipe Tarquis Alfonso

Julio Martínez Calzón en el Grupo TYPSA

José Luis Sánchez Jiménez

Julio me enseñó a mirar los puentes

José Manuel Ballester

Que no caiga la pelota

El despertar de un ingeniero

Ángel Castillo Talavera

Julio Martínez Calzón, Colegiado de Honor del Colegio de Arquitectos

Juan Navarro Baldeweg

90

Recuerdos de Julio desde Sant Cugat del Vallès

Nilo Lletjós Masó 92

Aprendiendo de Julio Martínez

Calzón: generosidad, honestidad, claridad de ideas, amplitud de miras

Miguel Gómez Navarro

98 (…) actitudes. Julio Martínez

Calzón

Francisco Domouso de Alba

Tributo al maestro

Ginés Ladrón de Guevara Méndez

Julio en otoño

Luis Fernández-Galiano

110

Profondo con leggerezza

Mauro Eugenio Giuliani

114

Aportaciones y trayectoria de Julio Martínez

Calzón en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid

José María Goicolea Ruigómez

120

Julio Martínez Calzón: ese renacentista

Carlos Castañón Jiménez

126

Su obra escrita y dibujada

Del papel cebolla al CAD

Antonio Mayor Sánchez

Julio Martínez Calzón, un trabajador incansable

M.ª José Bastante Barrero

130

El último confuciano

Carmen García-Ormaechea

132

Un sabio humanista del siglo XXI: ingeniero, poeta y ontólogo

Teresa Oñate y Zubía

138

Un universo de poemas

César Lanza Suárez

140

A Julio In Memoriam

Xavier Güell

143

Música e ingeniería

Edgar Martín Jiménez

144

Julio Martínez Calzón, un amigo del arte

Juan Manuel Bonet 148

¿El último viaje?

Mikel González Galán

152

Año sabático en Arizona

Elena Rocchi

156

La semilla de Julio Martínez Calzón

Mario Colleoni

158

Sus últimas iniciativas colegiales

Fernando Ruiz Ruiz de Gopegui

No quiero empezar sin agradecer sinceramente al Colegio haberme invitado a participar en este número especial de la Revista de Obras Públicas en homenaje a Julio, con quien he tenido la inmensa suerte de coincidir y colaborar a lo largo de mis casi cincuenta años de vida profesional y, de forma más intensa y estrecha, en los primeros veinte años de la misma.

Julio no fue un ingeniero al uso, sino más bien una persona irrepetible, ilustrada y poliédrica, cuyas múltiples facetas abarcaban una gama vasta, casi completa, de disciplinas técnicas y humanísticas: ingeniería estructural, arquitectura, música, pintura, poesía, filosofía, astronomía y un largo etcétera, en cuya integración Julio se sumergía intensamente guiado por una irrefrenable pasión por reconciliar la técnica y el arte, la arquitectura y la ingeniería, el cálculo y las formas, de la misma forma y con la misma actitud y convencimiento con que —yo siempre he pensado que no era casual, sino más bien el carácter más intrínseco de su singular

personalidad— impulsó y llevó a niveles hasta entonces inimaginables el sincretismo entre dos tecnologías, el acero y el hormigón, que hasta entonces habían discurrido ajenas y dispares, elevándolas a una categoría superior: la construcción mixta.

Lo que resalta del carácter único e irrepetible de la figura de Julio es la unanimidad de testimonios de todos quienes hemos tenido la suerte de coincidir con él, personal o profesionalmente, en cualquiera de sus múltiples facetas, en el sentido de que nuestro contacto con él nunca nos resultó irrelevante o superficial, sino que, de una u otra forma, siempre nos dejó huella y enriqueció significativamente nuestra trayectoria personal y profesional.

De igual manera, su participación en diferentes proyectos y actividades dejaba siempre una impronta cualitativa especial, singular y única, que nos alejaba de lo irrelevante o rutinario.

Me centraré seguidamente en señalar algunos aspectos de la figura de Julio, quizás

algo menos conocidos por su mayor lejanía en el tiempo y la menor relevancia pública de su figura, durante la década de 1970 y 1980, una época en la que mantuve con él una intensa y muy cercana relación personal y profesional.

Mi primer contacto con Julio fue en 1973 como profesor de la asignatura de Estructuras Mixtas del último curso de especialidad en la ETSICCP de Madrid, en la cátedra de Juan Batanero, en aquel entonces director de la Escuela.

Él era un profesor joven muy diferente a los demás y su asignatura también lo era por lo novedoso de su contenido y planteamiento, muy alejados de las demás asignaturas, más convencionales. Hay que resaltar que en la década de 1970 prácticamente casi ninguna escuela internacional incluía Estructuras Mixtas en sus planes de estudios. Su asignatura era, para muchos de nosotros, la «asignatura estrella» de la especialidad, la que, en aquellos últimos años de la España autárquica del franquismo, nos

transportaba a los más modernos avances de las tecnologías de la construcción del mundo occidental.

Jesús Ortiz, uno de sus más renombrados discípulos, escribe en este mismo número un artículo titulado Cómo transformaba Julio a sus discípulos y explica que, después de una clase suya, él salió con vocación de ingeniero estructural pues había descubierto la pasión por proyectar y construir.

Jesús y, al año siguiente, yo mismo comenzamos a trabajar en el despacho de ingeniería de Julio, MART2, dedicado básicamente al proyecto puentes y estructuras mixtas de edificación; estaba vinculado a una fábrica en Vitoria que —gracias al conectador NEXTEN patentado por el propio Julio (en esa época, los actuales modernos conectadores tipo Stud no era viables económicamente por el sobrecoste de los royalties que debían pagarse a la patente alemana)— permitió desarrollar durante los años 70 y 80 del siglo XX unos sistemas mixtos típicamente españoles, compitiendo sorprendentemente con las construcciones de hormigón incluso en el ámbito de la edificación tradicional.

Entre los años 1972 y 1977 colaboré con Jesús en la encomienda, como siempre, tremendamente innovadora, que nos hizo Julio: mecanizar completamente, con ayuda de micro- y miniordenadores Hewlett Packard de no más de 20K —recién introducidos en la ingeniería en aquellos inicios de los años 70— la actividad integral de

cálculo y representación gráfica completa en planos de proyectos de edificación. Algo realmente sorprendente cuando todavía no se habían llegado a comercializar en el mundo los primeros programas de CAD. En aquellos años, entre 1973 y 1978, y con Jesús Ortiz como coautor, Julio escribió y publicó el que, en mi opinión, es el texto fundamental e irrepetible de los sistemas mixtos, el libro Construcción Mixta. Hormigón y Acero, que fue (y algunos consideramos que sigue siendo) la obra fundamental, todavía no superada, sobre los sistemas mixtos y que ha orientado la docencia en la ETSICCP, primero con Julio y luego conmigo mismo hasta la aparición de los Eurocódigos.

El proyecto de MART2, que contaba con un equipo de magníficos ingenieros jóvenes de gran proyección, colapsó bruscamente en 1979, como muchos otros de la España de aquella época, a consecuencia de la crisis mundial del petróleo. A ello también contribuyeron, y no poco, las severas restricciones que se establecieron en aquellos años en España en relación con la seguridad frente al fuego de las estructuras metálicas de edificación —una consecuencia del incendio en Zaragoza del Hotel Corona de Aragón cuando, para más inri, se hallaba alojada en él

D.ª Carmen Polo, esposa del entonces jefe de Estado—; unas restricciones que de pronto hicieron perder competitividad a las estructuras mixtas frente a las soluciones convencionales de hormigón.

La crisis se llevó por delante la fábrica de Vitoria y a todo el equipo de MART2, que básicamente quedó reducido a Julio, su secretaria M.ª José y su delineante Antonio Mayor. Julio quedó muy marcado por la quiebra, debida a factores externos, de un proyecto en el que había invertido su futuro y que le dejó además fuertemente condicionado durante años para hacer frente a las responsabilidades financieras de las obligaciones contraídas. Entiendo, y así me lo transmitió en varias ocasiones, que ese fracaso tan doloroso condicionó claramente la orientación de su futuro profesional, alejándolo de cualquier nueva aventura empresarial y centrándolo básicamente en sus capacidades profesionales personales, apoyado por un muy reducido equipo de su máxima confianza, en el que tuve la gran suerte de poder participar. En el año 1981, al volver de mi doctorado en París, volví a vincular mi futuro profesional con Julio en su nuevo proyecto de MC2, un pequeño estudio del semisótano de la calle Víctor de la Serna, donde, con una estructura mínima, hacíamos frente a los grandes proyectos que —coincidiendo con la fuerte reactivación de nuestro país en la década de 1980 fruto de nuestra entrada en Europa así como de los fastos del 92— le llegaban a Julio por parte de las grandes constructoras por el prestigio como proyectista que le daba su asociación con JAFO. Fue la época de los grandes proyectos que han marcado época en el mundo de la

ingeniería por las novedades tecnológicas y de diseño que todos ellos incorporaron en su día: los puentes atirantados de Alcoy y Centenario; el récord del mundo del puente mixto de Tortosa sobre el río Ebro; los desarrollos que se podían introducir en el mundo de la prefabricación aplicando ideas y conceptos de la construcción mixta; y el gran impulso a la colaboración con los arquitectos de mayor prestigio en la resolución de los aspectos estructurales y constructivos de sus grandes proyectos: avenida de la Ilustración, torre de Collserola, Palau de Sant Jordi, palacio de congresos de Salamanca y muchos otros. No quisiera terminar mi contribución sin hacer una referencia particular a lo que para mí supuso una oportunidad única que nunca llegaré a agradecer por completo, y que marcó, sin duda, mi posterior desarrollo profesional: haber podido asistir, aprender y formarme personalmente a través de la intensa y especial relación profesional entre Julio y JAFO, de la que surgieron proyectos como los antes citados, que marcaron un antes y después en la ingeniería de puentes de nuestro país y, por qué no, del ámbito internacional.

Julio y JAFO han sido dos ingenieros únicos e irrepetibles que encabezaron, junto con otros de su excepcional generación, la transición de nuestro aislado y hasta entonces atrasado país hasta las posiciones

de máximo prestigio y avanzadilla tecnológica de la ingeniería internacional. Ambos fueron unos magníficos ingenieros, cultos e ilustrados, pero con personalidades muy diferentes, aunque complementarias: Julio, más riguroso y teórico en el ámbito estructural; JAFO, más intuitivo e inclinado hacia la historia de la ingeniería y su relación con la sociedad. No es casualidad que el sincretismo entre ambos —que sin duda resultó esencial para su éxito profesional— nos recuerde también que las estructuras mixtas en las que ellos basaban los diseños de sus proyectos se fundamentan también en el sincretismo entre las tecnologías del hormigón y el acero, esto es, la superación de las limitaciones de cada una de ellas considerada aisladamente mediante su adecuada integración en un concepto estructural superior: los sistemas mixtos.

A finales del siglo XVIII, casi coincidiendo con la Revolución Francesa y el primer puente metálico de fundición de Coalbrookdale, la creación de las primeras Escuelas Técnicas, como la École Nationale des Ponts et Chaussées de París, abrió una profunda brecha entre los arquitectos y los ingenieros, ambos hasta entonces artesanos pontífices, de modo que su desarrollo profesional transcurrió a partir de entonces por caminos separados, paralelos, cuando no enfrentados, por polémicas inútiles y sin sentido.

Por otra parte, la tecnología de la construcción de estructuras de piedra fue progresivamente sustituida por la metálica y del acero, a partir del XIX, y la del hormigón, a partir del XX. Ambas tecnologías han discurrido también en paralelo, sin apenas mirarse ni influirse mutuamente tanto desde el punto de vista teórico y académico como desde el de los proyectistas y constructores. La aparición y desarrollo de las estructuras mixtas desde los años 70 del pasado siglo han permitido reconducir esta anomalía e impulsar el desarrollo de una nueva ingeniería estructural, mucho más creativa y atractiva. Quisiera cerrar esta contribución resaltando cómo el perfil profesional de la trayectoria de Julio, y también de JAFO, ha resultado fundamental y nos ha indicado el camino de la superación de estas dicotomías tan polémicas como innecesarias y poco enriquecedoras gracias a las ventajas del sincretismo hormigón-acero que alumbraron las estructuras mixtas. Un sincretismo que ambos ingenieros practicaron y desarrollaron en sus relaciones mutuas, tan enriquecedoras para ambos, creando e impulsando equipos mixtos con los más prestigiosos arquitectos, huyendo así de las controversias inútiles y potenciando las ventajas del «mestizaje» de las sensibilidades y formación de ambas profesiones. Quizás, yo estoy convencido de ello, éste sea el mejor legado que nos han dejado ambos ingenieros.

David Fernández-Ordóñez Hernández

A finales de la década de los años 60 y durante los años 70 y 80 había una confianza total en la ciencia a la hora de proyectar puentes. Era normal oír a proyectistas de estructuras y puentes el dicho que “lo que está bien calculado es estético”. Es justo en este momento cuando Julio Martínez Calzón y José Antonio Fernández Ordóñez se proponen proyectar y construir puentes juntos.

Empiezan a trabajar juntos por las tardes, como una actividad complementaria a la que les ocupaba profesionalmente a cada uno de ellos. Se presentan a concursos para poder realizar los proyectos y direcciones de obras de puentes. En el primer concurso quedaron segundos. Se trataba del puente de la Glorieta de Cuatro Caminos que ganó el gran ingeniero Carlos Fernández Casado. Sin embargo, ganan el segundo concurso al que se presentan para un puente urbano sobre La Castellana. Éste fue todo un alegato de lo que estos dos ingenieros excepcionales, tan distintos y tan complementarios, se disponían a concebir en las siguientes décadas.

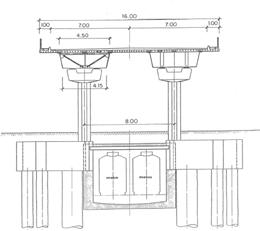

El trabajo que desarrollaron en este puente define de claramente como fue su colaboración. Julio completamente innovador en el cálculo en general y en particular de los puentes mixtos en España. De hecho, el Puente sobre el Paseo de la Castellana es el primer puente mixto en España, realizado además con acero cortén. Otra innovación técnica fue la solución de las pilas verticales descentradas sobre la bóveda del metro que evitó hacer pilas inclinadas y que proporcionó al puente una sensación de serenidad que está detrás de la imaginativa solución oculta a los ojos. José Antonio trasladó a esta obra su sólido conocimiento de la historia y del arte, así como de las técnicas de prefabricación. Su labor principal fue la del diseño conceptual de la obra y su implicación con el entorno. Aspectos importantes para el diseño de este puente fueron, además del concepto de estructuras mixtas, el uso por primera vez de hormigón blanco en las pilas de puentes, el uso de elementos prefabricados blancos para la losa de compresión o el

diseño de los capiteles con profundas referencias historias.

Otro aspecto que fue fundamental en el diseño de este puente fue la relación profunda de José Antonio con los artistas de su tiempo y con el mundo del arte en general lo que les permitió que Eusebio Sempere actuara como autor en el diseño de la barandilla y conjuntamente con ellos en el diseño del Museo de Escultura al Aire Libre en el que artistas de gran relevancia donaron las obras para ser expuestas en este singular museo.

A partir del éxito de esta primera obra vinieron otras en las que se reflejaba la complementariedad y el profundo diálogo entre ambos, cada uno aportando sus personalidades y su historia. Uno estuvo siempre más dedicado al diseño conceptual y el encaje de la obra en el entorno y el otro poniendo el foco en la introducción de técnicas de análisis y sistemas constructivos avanzados para las obras que ambos realizaban. El Puente del Diablo en Martorell es otro gran ejemplo de esta colaboración enmarcando un puente

con tablero mixto y pilas pretensadas de hormigón blanco tremendamente ajustado y esbelto con diseño de las pilas absolutamente singular y que además dialoga de forma respetuosa con el antiguo Puente del Diablo, situado unos metros aguas arriba.

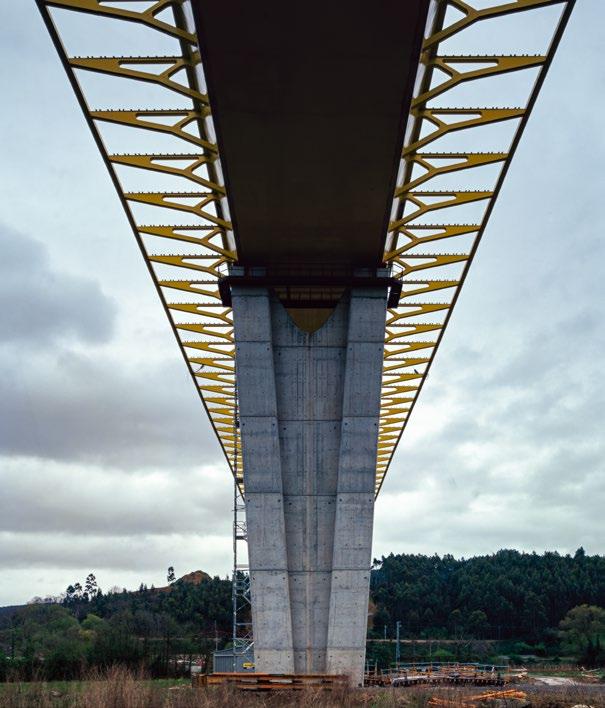

Su colaboración continuó con el Puente del Milenario en Tortosa en la que resolvieron un gran vano con una solución en pórtico, tan poco habitual por su complejidad, y con el diseño del tablero mixto de cortén y de las pilas en hormigón blanco de una plasticidad extraordinaria.

Entre otras de sus muchas colaboraciones están los primeros puentes atirantados con elementos prefabricados en España,

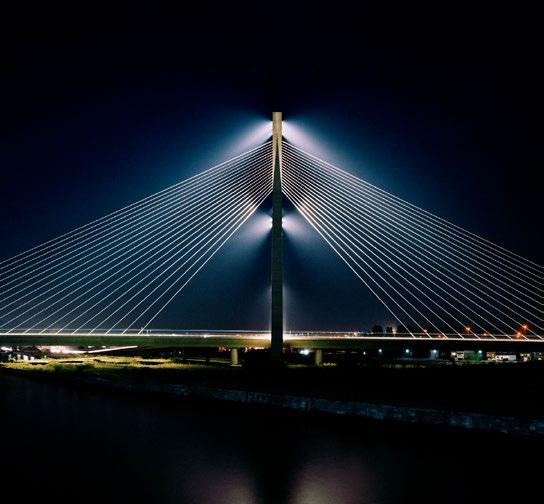

uno en Alcoy y otro en Sevilla, donde hallaron soluciones prefabricadas con técnicas muy avanzadas y complejas tanto en la fabricación como en las conexiones, no utilizadas hasta ese momento, combinadas con un especial detalle en el diseño de las pilas, con áridos y color de hormigón con tonos rosáceos en Alcoy y con una solución de pila mixta que hace referencia a la arquitectura sevillana en el Puente del Centenario en Sevilla.

Al principio de su colaboración su impulso era contra el uso común de la pura tecnicidad que se aplicaba casi en la totalidad del diseño de puentes en aquella época.

De hecho, era algo insólito que se plantearan

problemas y soluciones por motivos estéticos o históricos en el diseño de puentes. En las décadas siguientes el diseño de puentes evolucionó en España hacia una explosión de soluciones pretendidamente bellas o arriesgadas, con alarde de recursos visualmente espectaculares sin mucho análisis o soporte estético o histórico que lo justificara. Esto les llevó a plantear para el concurso del Cuarto Puente sobre el Urumea en San Sebastián una solución estricta formalmente, pero de una alta complejidad técnica y constructiva. Con este alegato por lo estricto ganaron el concurso y afortunadamente el puente se pudo construir unos años más tarde.

Puente del Centenario, Sevilla.

«El puente se asienta en dos conceptos técnico-históricos fundamentales en nuestro trabajo. En primer lugar, la superación en nuestra profesión de la antigua y arraigada división entre ingenieros metálicos e ingenieros hormigoneros; y en segundo lugar, la prefabricación, es decir, la utilización de grandes elementos estructurales previamente esculpidos para ser sabia y ordenadamente engarzados in situ».

Tres puentes, tres ciudades. Artículo de José Antonio Fernández Ordóñez. 1998

Cuarto puente sobre el Urumea, San Sebastián.

«Nuestro puente nace de un discurso técnico riguroso, despojado de toda pretensión estética. Esta es hoy la única vía para trabajar dignamente en nuestra profesión. Una ingeniería con una sobriedad y un rigor sin piedad en la elección de los medios de expresión, con una preocupación casi obsesiva por la exactitud en la elección de los materiales y la perfección técnica en la realización de los detalles, pero sin renunciar a que su planteamiento y apreciación global constituya una obra de total armonía y dignidad».

Memoria del Cuarto Puente sobre el Urumea en San Sebastián.

Jesús Ortiz Herrera

Dr. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Licenciado en C. Físicas, catedrático emérito de la UPM.

Estando yo en el último curso de la ETS de ICCP de Madrid, un buen día en que decidí asistir a clase (en general, prefería la biblioteca), entró un Julio jovencito con un carro de diapositivas que versaban sobre el diseño y proceso constructivo del paso elevado sobre el paseo de la Castellana, entre las calles de Juan Bravo y Eduardo Dato. Ante mis ojos atónitos desfilaron piezas de un acero estructural que no requería pintura; algo extraño llamado conectores; un proceso constructivo autoportante sin cortes del tráfico; unas prelosas prefabricadas que evitaban encofrados y que se pretensaban in situ… en fin, una sobredosis de ingeniería creativa y capaz de transformar la realidad «real» (¡qué absurda pero hoy necesaria redundancia!) no con humo sino de manera poderosa, tangible y útil. Cuando salí del aula, algo en mi interior gritaba: «¡Yo quiero hacer eso!». Había descubierto la pasión por construir. Algo que, con el aditamento de la capacidad para no replicar exactamente formas anteriores, nos caracteriza como especie. Entré yo al aula como físico teórico y salí con vocación de ingeniero estructural: una transformación prodigiosa en tan solo 50 minutos. Creo que sigo manteniendo la vocación por ambas cosas, pero sé diferenciar entre el rigor intelectual, i. e., lo que busca un buen físico teórico en la definición de los problemas, y la capacidad de resolverlos, que es lo que distingue al buen ingeniero estructural.

1975

En 1972 comencé a trabajar en su ingeniería, con una encomienda suya en aquel entonces tremendamente innovadora: la de mecanizar la actividad de cálculo y representación gráfica mediante el empleo de la informática digital, introducida en ingeniería durante la década anterior. Algo tan rompedoramente innovador en su momento como hoy lo sería reestructurar una empresa de proyectos de

ingeniería estructural con la implantación de la IA generativa.

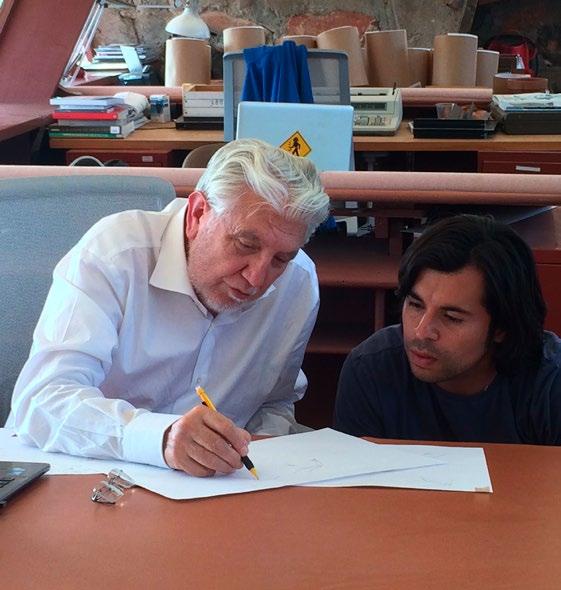

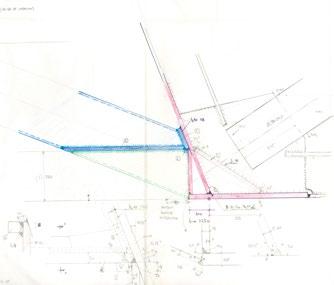

Después de tres años de fructífero y duro trabajo, me atreví a mencionarle que lo que yo realmente ambicionaba era que me enseñase a proyectar puentes. ¡Dicho y hecho! Julio se encerró en su despacho y, al cabo de unas horas, me entregó unos planos dibujados de su puño y letra, con el tablero de un puente cuyo proyecto acababa de empezar, para que lo analizase y corrigiera, en caso necesario, con mis programas informáticos. Al cabo de, más o menos, un mes, tras muchas horas al día de ordenador, llegué a la conclusión de que no habría prácticamente nada que corregir.

De nuevo, aquello fue la constatación de algo asombroso: que Julio era capaz de pasar «directamente de las musas al teatro» en el momento de proyectar estructuras, dibujando los planos sin cálculos (realmente no sé si hizo algunos, ni en qué consistieron), pero con acierto.

Otra vez: «¡Yo quiero hacer eso!»

Sin embargo, tras proyectar docenas de puentes y muchas otras estructuras, no he logrado aproximarme, ni de lejos, a aquello.

Hablábamos antes de la IA, algo que hoy todavía no es más que un estéril remedo que pasa por ser algo creativo, pero que aún no lo es. En realidad, consiste en hacer Mixed Copy/ Paste+Statistical Learning sobre bases de datos ingentes, pero sin aportar, en el fondo, ni un ápice de nuevo conocimiento.

El día —me atrevo a vaticinar que no será en las próximas décadas— en el que un algoritmo pase lo que podríamos denominar el «test de Turing sobre Ingeniería Estructural», esto es, hacer lo que Julio hizo aquella tarde, se extinguirá la participación humana en el proyecto de estructuras.

2018

Mantenemos una larga «conversación entre amigos» sobre el futuro de la ingeniería estructural.

Yo, profundamente enfadado con el sesgo de la docencia universitaria en el siglo XXI, tras haber visto en tiempo real el progresivo advenimiento a las aulas de una generación de universitarios sin capacidad de abstracción y con nulo espíritu crítico —salvo contadísimas excepciones—, y la implantación de criterios de selección de nuevos profesores numerarios sin la valoración de su práctica profesional. Y, en la práctica del proyecto, tras haber constatado la fosilización de los diseños estructurales, sin creación de nada conceptualmente nuevo, como en el siglo XX lo fueron el hormigón armado, luego el pretensado, las propias estructuras mixtas, los nuevos tipos estructurales de la edificación en altura y tantos otros diseños «creados de la nada». Hoy, con la regresiva Peer Review, tales creaciones quedarían en la papelera.

Julio me corrige, explicándome que hay que ser prudentes en las críticas sobre los cambios en la docencia universitaria, pues hubo conflictos similares en las escuelas de ingeniería en un determinado momento histórico, con severa repulsa de los ingenieros «constructores» contra la introducción de la Teoría de Estructuras en los planes de estudios. Pero fue de la suma de esta teoría y del espíritu constructor de donde salieron aquellas nuevas creaciones, concentradas en unas pocas décadas prodigiosas.

Una lección de humildad que me hizo recapacitar.

Quién sabe, tal vez de la IA y del desprecio de los jóvenes ingenieros estructurales por los conocimientos teóricos —entendiendo por tales la intelección de las relaciones «profundas» y «aparentemente ocultas» entre causas y efectos— surjan, después de todo, nuevos paradigmas fecundos que den paso a construcciones originales e innovadoras. Si eso fuere realmente así, por sus frutos los conoceremos.

Jean-Marie Crémer

Ingeniero en Bureau d'Études Greisch, Bélgica.

Vincent de Ville de Goyet

Dr. Ingeniero en Bureau d'Études Greisch, Bélgica.

En la segunda mitad de la década de 1980 el Bureau Greisch (Lieja, Bélgica) construyó algunos de los mayores viaductos de hormigón y acero y estaba en proceso de construir varios puentes atirantados sobre el río Mosa y el canal Alberto: los puentes de Lixhe, Lanaye, Wandre y Ben-Ahin.

A partir de principios de la década de 1970, comenzó un período en el campo de las estructuras de puentes que suscitó una multitud de preguntas: preguntas sobre el comportamiento defectuoso de muchas estructuras construidas después de la Segunda Guerra Mundial; reflexiones sobre las normativas que regían el diseño estructural en ingeniería; y la consideración de los nuevos avances en el conocimiento, principalmente en el ámbito del hormigón. Las reglas de aplicación y las formas de razonamiento estaban

evolucionando y daban lugar al surgimiento de nuevos conceptos y de numerosas innovaciones.

En el campo de las estructuras mixtas, los ingenieros suizos —en particular el profesor Dubas de la Universidad de Zúrich y su hermano— fueron los primeros en proyectar puentes mixtos continuos de gran envergadura con losas de hormigón fuertemente armadas a fin de evitar el pretensado a modo de alternativa a lo que entonces recomendaba la normativa alemana de la época, que era una referencia mundial.

Al mismo tiempo, la FIP (Federación Internacional de Pretensado) estaba considerando la posibilidad de una cierta tensión de tracción en el hormigón pretensado bajo ciertas condiciones de carga y cuantías de armadura pasiva.

La visión suiza del funcionamiento de las losas mixtas experimentó un gran avance con la construcción y monitorización sistemática de estos puentes, cuyo comportamiento era excelente. En contacto con ingenieros suizos, el Bureau Greisch pronto adoptó los mismos principios para el diseño de sus puentes mixtos. A mediados de la década de 1970, Reisch proyectó tres grandes viaductos mixtos aplicando las reglas de diseño de los nuevos puentes arco atirantados tipo bowstring, así como de un pequeño puente atirantado sobre el canal Alberto en Bélgica (Lanaye, 1982)

En España, en esos años el profesor Martínez Calzón proyectaba nuevas tipologías de estructuras mixtas que descubrimos unos pocos años después, cuando tuvimos la suerte de conocerlo.

En paralelo a estos progresos en las estructuras mixtas, a finales de la década de 1970 la construcción de algunos grandes puentes atirantados (en Francia: St. Nazaire, 1975 y Brotonne, 1977; en España: Rande, 1977; en EE. UU.: Pasco Kennewick, 1978, etc.) mostró el gran interés de este tipo de estructuras. Tanto los proyectistas como el público en general estaban descubriendo las nuevas posibilidades que ofrecían estas nuevas tipologías. La elegancia y audacia de estas estructuras llevaron rápidamente a un aumento de su demanda «política». Todos los ayuntamientos querían tener una estructura icónica referente que pusiera a su ciudad en el mapa. Por otro lado, las empresas vieron el interés económico de estas estructuras y los proyectistas, las nuevas posibilidades que ofrecían para salvar grandes vanos incorporando diferentes materiales. Hasta entonces las grandes

luces eran dominio exclusivo de las soluciones estrictamente metálicas. Más específicamente, el hormigón estaba limitado a un tipo de estructura generalmente compacta y de apariencia pesada, de difícil aceptación por parte del público. Gracias a los múltiples tirantes, este nuevo uso del hormigón se caracterizaba por su elegancia y ligereza. Fue principalmente el puente Brotonne sobre el Sena, en Francia, (1977) la obra que catapultó este fenómeno, confirmado luego por el puente Pasco-Kennewick un año después. En este contexto, las empresas especializadas en el suministro e instalación de cables pretensados identificaron posibles nuevos usos de sus productos como fue el caso de los cables de los tirantes, adaptándolos a los requisitos específicos de estas nuevas construcciones. Freyssinet estuvo al frente de esta investigación desarrollando nuevos productos para

puentes atirantados y considerando las características de resistencia a la fatiga provocada bajo los fenómenos dinámicos. Gracias al avance en las herramientas informáticas y en el software especializado que se iba desarrollando y también a la incorporación de estos recursos en las oficinas de ingeniería por parte de jóvenes ingenieros, los proyectistas empezaron a descubrir que podían proyectar y dimensionar estructuras cada vez más complejas, algo que hubiera sido imposible sin disponer de esas nuevas herramientas. Fue la tecnología informática la que permitió el estudio y el desarrollo de los puentes atirantados, un tipo de estructura esencial cuando se quiere utilizar hormigón para salvar grandes luces. Los primeros puentes atirantados (puente Rees-Kalkar, 1967) fueron construidos por ingenieros alemanes como continuación de sus proyectos

de primera generación. Sin embargo, fue el uso del hormigón en el puente atirantado de Brotonne lo que realmente abrió el camino para las estructuras atirantadas de hormigón usando nuevos tirantes. Era posible determinar con seguridad el ajuste de los cables y los esfuerzos en estas estructuras. Como resultado, surgió un enorme número de proyectos en todo el mundo y las empresas siguieron innovando para dar respuesta a esas nuevas oportunidades y ganar cuota de mercado. Para la construcción del puente atirantado de Wandre, en Lieja (198589), decidimos usar una nueva generación de tirantes desarrollados por Freyssinet que había desarrollado una intensa campaña promocional por toda Europa.

Después del puente atirantado Fernando Reig (Alcoy, Alicante, 1987), el profesor Martínez Calzón se involucró en el proyecto

del puente atirantado del Centenario (Sevilla, 1991). Contactado por Freyssinet, fue invitado para visitar el emplazamiento del puente de Wandre, en el que se estaban instalando unos nuevos tirantes engrasados y revestidos en el interior de unas vainas de acero inoxidable que daban a la estructura una apariencia elegante y aseguraban una mayor durabilidad.

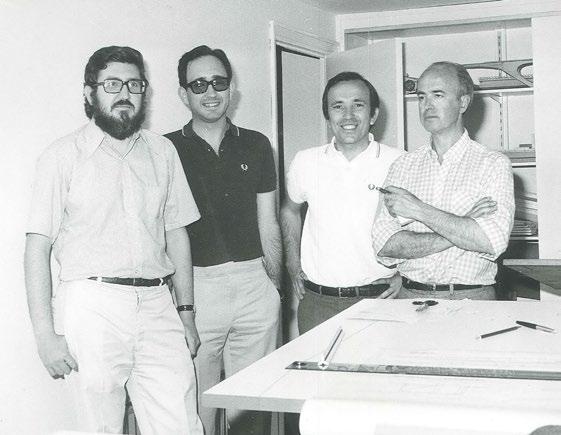

En 1988, nosotros, junto con el fundador de nuestro estudio René Greisch, nos reunimos con el profesor Martínez Calzón y su joven socio Francisco Millanes Mato. Antes de la visita, Freyssinet nos había informado de los interesantes proyectos que estaban realizando en su oficina MC2.

Los ingenieros españoles estaban interesados en las nuevas tecnologías de puentes atirantados y en los novedosos métodos de construcción utilizados en los puentes de

Wandre y Ben-Ahin. La visita fue más allá de este tipo de puentes y comprendió también estructuras mixtas de hormigón y acero, una especialidad de ambas oficinas.

De hecho, en ese momento, Julio Martínez Calzón ya había construido dos estructuras mixtas de hormigón y acero muy singulares: el puente del Diablo sobre el río Llobregat, en Martorell, Barcelona (1975), y el puente del Milenario sobre el río Ebro en Tortosa, Tarragona, en 1982. Estas dos estructuras mostraban una gran creatividad por parte de sus proyectistas, con especial atención a la forma y el uso de diferentes materiales, lo que ofrecía un particular interés para nuestra oficina.

Cuando nos reunimos en Lieja y visitamos las estructuras que le habíamos mostrado, descubrimos a un hombre elegante, distinguido, discreto pero cálido, que hablaba un

francés perfecto. Ya con las primeras palabras que pronunció fue patente que este gran proyectista era extremadamente sensible a la arquitectura de las estructuras, a las que daba gran importancia, y poseía además un conocimiento profundo de las posibilidades estructurales de los materiales que utilizaba. Percibimos que sus elecciones técnicas y arquitectónicas estaban fundamentadas en una reflexión profunda y una amplia y sólida formación cultural.

La publicación del libro Puentes, estructuras, actitudes, que tuvo la amabilidad de regalarnos, nos reveló otro aspecto de su personalidad. La tercera sección del libro, «Actitudes», un mundo de poemas, pensamientos sobre los filósofos de la Antigüedad, dibujos y textos, nos mostró una faceta aún más sensible de este hombre. Él era consciente de que aquello podía resultar sorprendente, y nos advirtió que podríamos encontrar extraño este enfoque al trabajo de toda una vida. Sin embargo, este filósofo, que podría pensarse que había extraviado su camino en una profesión que con demasiada frecuencia se manifiesta en comportamientos poco elegantes y a menudo oportunistas, ha logrado diferenciarse e imponer sus elecciones artísticas y técnicas. Su lado poético es mucho más sorprendente, aunque no demasiado dada la delicadeza de su carácter que pudimos percibir en las pocas reuniones que tuvimos. También su enfoque de los filósofos grecolatinos puede resultar sorprendente, pero debe hacernos reflexionar como ingenieros, que a veces estamos demasiado apegados a los números y los algoritmos. En Puentes, estructuras, actitudes nos dice:

La filosofía o las ideas pitagóricas fueron de gran interés, en una primera fase, para muchos pensadores de su época, ya que introducían una nueva posibilidad de descripción y ordenación del universo, asociada con utilidades prácticas inmediatas[…] Pero dio lugar a una esclerotización y a una dictadura del número, manipulada por unos cuantos en un proceso de dominio de los símbolos y los resultados aritméticos

Apasionado por los puentes y ávido por brindar a todos la oportunidad de presentar su trabajo, Martínez Calzón organizó varios simposios bajo el título Puentes Mixtos: Estado Actual de su Tecnología y Análisis. En dos ocasiones nos invitó a presentar las estructuras proyectadas por Bureau Greisch. Fue una gran oportunidad para conocer gente, intercambiar ideas y, sobre todo, (re) descubrir los puentes mixtos proyectados en España y en otros lugares mientras compartíamos nuestra propia experiencia. En 1995 y 2001, estos congresos nos permitieron presentar las estructuras que habíamos proyectado para el ferrocarril de alta velocidad en la línea del TGV Valence-Marsella; los viaductos de La Garde-Adhémar (Donzère), de Mornas y de Mondragon-Vénéjan, tres arcos atirantados bowstring con tablero mixto, y finalmente el viaducto en arco cerca de Aix-en-Provence (Francia).

Era una época de importantes obras de ingeniería civil en España y el enfoque técnico de nuestra oficina sobre la estabilidad transversal de los arcos despertó interés y curiosidad, al igual que los avances en el análisis del comportamiento dinámico de los viaductos mixtos bajo el paso de trenes de alta velocidad. Invitados a la jornada técnica de la ACHE en

Madrid en 2009, tuvimos nuevamente la oportunidad de presentar nuestras últimas estructuras mixtas, como el viaducto Savoureuse (la estructura más larga en la línea Rin-Ródano), el viaducto Moselle (1510 m de longitud), y los viaductos Bordeau y Sado, un puente en arco atirantado bowstring en Portugal.

En 2009, la APTA (Asociación para el Progreso Técnico del Acero) organizó una visita al viaducto de Millau, con la participación de alrededor de treinta ingenieros proyectistas españoles. Fue otra oportunidad para compartir nuestra experiencia en la ingeniería de estructuras de puentes. En todos estos encuentros, tuvimos la oportunidad de intercambiar nuestras experiencias en el campo del diseño y el comportamiento estructural. Fue particularmente interesante gracias a la apertura conceptual e innovación de la comunidad de ingenieros españoles. El respeto por el trabajo del otro no nos impidió intercambiar diferentes puntos de vista, lo cual siempre resulta enriquecedor.

Estos contactos han llevado a algunas relaciones de amistad más allá de lo profesional, incluida la de Francisco Milanes, en el pasado colega y socio del profesor Martínez Calzón. Hace dos años, lo invitamos a Lieja para impartir una conferencia en la universidad, donde demostró la amplitud de visión de la ingeniería española. Sin duda, la visita del profesor Martínez Calzón a Lieja a finales de la década de 1980 fue la que condujo a los contactos y relaciones que se han forjado desde entonces entre los ingenieros de Bureau Greisch y la ingeniería española.

Dr. Ingeniero de caminos, canales y puertos. Profesor titular. Universidad Politécnica de Madrid. Ingeniero de MC2 (1996-2002).

La obra de Julio Martínez Calzón concilia componentes aparentemente disociados: técnica y estética, clasicismo y modernidad, construcción y poesía, hormigón y acero. Ingeniero humanista, pionero de las estructuras mixtas en España, sus realizaciones aúnan sofisticación tecnológica con una profunda sensibilidad estética. Julio proyectaba dibujando a mano. Sus diseños siempre consideran los sistemas de ejecución; unos procesos constructivos eficaces y creativos, nunca exentos de emoción y belleza.

La ingeniería civil en España estuvo separada durante décadas en dos materias: hormigón y acero. Ingenierías y constructoras se repartían ambas especialidades sin apenas permeabilidad o interactuación mutua. Julio Martínez Calzón aunó estos dos mundos hasta entonces irreconciliables. Como joven ingeniero trabajaba por las mañanas en el Instituto Eduardo Torroja, donde descubrió y experimentó con el hormigón; por las tardes, proyectaba estructuras metálicas

en el estudio de Juan Batanero. Aún no había cumplido los treinta años cuando, en 1966, a partir de las referencias teóricas alemanas y de su labor experimental en el Instituto, publica el libro Estructuras mixtas. Teoría y práctica En él plantea el control tensional de la sección mixta hormigón-acero e incorpora, como novedad en el campo de las estructuras mixtas, una primera aproximación a los estados anelásticos; plantea la seguridad en estado límite

y el cálculo plástico de la sección. Además, patenta junto al arquitecto Jesús Martitegui, un sistema de conexión entre acero y hormigón mediante chapas soldadas en T.

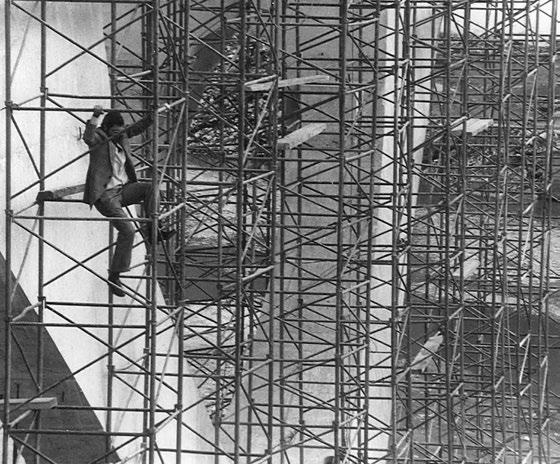

La primera realización mixta fruto de esos trabajos data de 1968 y fue un modesto emparrillado mixto de 16 m de luz en el paso inferior de la plaza de Roma en Madrid. También en 1968, en el anteproyecto para el concurso de paso superior en la glorieta de Cuatro Caminos del

Puente de Juan Bravo, Madrid

De izquierda a derecha, Sección transversal del puente de Juan Bravo: “el salto de la teoría a la práctica, del diagrama a la forma.”

(Martínez Calzón, 1978: 801)

El puente de Juan Bravo en construcción.

“Las estructuras mixtas aprovechan la facilidad de montaje de las estructuras metálicas y su capacidad portante para disponer las losas de hormigón en versátiles procesos de construcción.”

(Martínez Calzón, 2006: 40)

mismo año, el equipo formado por José Antonio Fernández Ordóñez (JAFO), Julio Martínez Calzón y Alberto Corral presentó una solución mixta pretensada de tres vanos de 35-50-35 m. Aunque la obra fue adjudicada a la propuesta de hormigón presentada por el equipo del estudio Carlos Fernández Casado, el anteproyecto mixto introducía ideas que serían aplicadas con posterioridad.