Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Al igual que en años anteriores, en esta nueva etapa de la Revista de Obras Públicas terminamos el año con un número monográfico dedicado a una ciudad española. El de este año, en que celebramos el bicentenario de la muerte de Agustín de Betancourt, está marcado por su lugar de nacimiento en Puerto de la Cruz, dentro de la isla de Tenerife.

Pablo Otaola, su coordinador, ha dividido su contenido diferenciando entre la isla y la ciudad de Santa Cruz de Tenerife; dos realidades que se alimentan, con el Parque Nacional del Teide presidiendo el perfil volcánico de la isla. Su forma triangular, con las distintas costas que la bordean en relación al clima

marítimo, conforman una realidad diversa en la que moverse desde el mar a la montaña, y recorrer su litoral es uno de sus atractivos.

El altiplano en el que se formó en el siglo XVI San Cristóbal de La Laguna, hoy Patrimonio de la Humanidad, con su estructura de calles reticulares que servirá de modelo a las Nuevas Poblaciones en América, es el origen de Santa Cruz cuando la ciudad descendió hasta el mar, pero la isla tiene villas maravillosas como La Orotava, Icod de los Vinos, Garachico e incluso la parte de Puerto de la Cruz que no ha sido colonizada por el turismo, frente a la costa suroeste de la isla, que sí ha sido colonizada.

Distinguir hoy, como ha hecho Pablo Otaola, los rasgos de identidad de la isla, no es fácil, y él los ha encontrado en el volcán, con su teleférico; en su litoral, con sus distintas costas, y en la solución que se ha dado al problema del agua, tanto para el abastecimiento a la población como para el riego. La entrevista a la presidenta del Cabildo de Tenerife ha ampliado esos rasgos a las telecomunicaciones y a la movilidad, especialmente en transporte público. Finalmente, la pasarela del Padre Anchieta, en la entrada de La Laguna, va a servir para solucionar el problema actual de movilidad peatonal con su atractivo diseño.

Tenerife tiene en los dos extremos del norte y del sur dos aeropuertos que hacen de principales atractivos de la movilidad, con dos autovías, la TF 1 y la TF 5, que los comunican y que tienen su continuidad por el norte hasta la altura de Puerto de la Cruz. El resto (excepto la prolongación por el oeste) son carreteras con constantes curvas para adaptarse a la topografía, que han actuado de soporte de los núcleos de población. Las

Hay un Tenerife desconocido formado por las galerías-túnel para conseguir el agua, realizadas por la iniciativa privada

que comunican con el parque natural del Teide son las que atraviesan las zonas arboladas, a cuya cima se accede desde el teleférico, como si toda la isla, incluido su litoral, dependiera topográficamente de este volcán.

Hay, sin embargo, un Tenerife desconocido formado por las galerías-túnel para conseguir el agua, realizadas por la iniciativa privada. Ante la insuficiencia de caudal, las administraciones tuvieron que apostar por estaciones desalinizadoras de agua de mar para el abastecimiento a la población turística creciente, y por las balsas para el riego, en distintas zonas de la isla, junto con la propia regeneración de las aguas reutilizadas para el riego. Un sistema, sin duda, innovador, en donde queda todavía un esfuerzo de conexión de alcantarillado para hacer frente a los numerosos núcleos dispersos.

Este esfuerzo de innovación lo vemos también en la ubicación en Tenerife del primer centro de satélites de Canarias y en la apuesta por la movilidad a través de

la ampliación de la flota de guaguas (como se conocen los autobuses) que gestiona la empresa TITSA y que recorren toda la isla. Este medio de transporte parece, sin embargo, insuficiente, y se piensa en trenes que conecten el norte con el sur, aunque la viabilidad financiera no esté clara.

De una isla que por su clima debiera ofrecer más posibilidades de playas, hay que irse a la costa oeste para disfrutarlas, mientras que, en la este y la norte, el mar arrasa a menudo las pocas arenas negras existentes, con fuertes oleajes, y habrá que llegar al extremo de Santa Cruz para encontrarse con una playa artificial como Las Teresitas, proyectada por los ingenieros de caminos Pompeyo Alonso y Miguel Pintor, con el asesoramiento de Ramón Iribarren, entre diques exentos, a poca distancia de la costa y abierta al público en 1973. Las grandes profundidades de la costa han determinado también que los puertos sean escasos y que una ciudad como Santa Cruz tenga casi todo su frente litoral ocupado por el puerto.

La ciudad de Santa Cruz corresponde a la segunda parte del monográfico. Es la consecuencia de los caminos y barrancos que descienden desde La Laguna hasta el mar. Hoy es difícil encontrar en torno al centro peatonal de esta ciudad las viviendas coloridas en planta baja que formaban parte de la estructura urbana del núcleo inicial, por el aumento de alturas que se ha producido en el centro de la ciudad. Por ese centro nos movemos con una transición en el barranco de Santos, marcado en su parte inferior por la iglesia de la Concepción, el mercado de Nuestra Señora de África y el TEA, como nuevo espacio de las artes de Tenerife, proyectado por Herzog y De Meuron.

Estos dos arquitectos ganaron a principios del siglo XXI el concurso de integración del puerto en la ciudad, que ha dado lugar a la actual Plaza de España, con su lago artificial, que ha ganado una cierta urbanidad como consecuencia del túnel que comunica la Avenida de la Constitución con la Avenida de Anaga, creando una transición peatonal hacia el muelle Sur,

de donde parten las compañías navieras que comunican con otras islas. Esta urbanidad parece que tiene carencias y que se debiera hacer algo más para integrar el puerto en la ciudad.

En la entrevista que Pablo Otaola ha realizado a su alcalde, nos cuenta cómo los 7 kilómetros del litoral más urbano de Santa Cruz los ocupa el puerto, y que han conseguido convertir esa desventaja en una oportunidad. Junto a las actuaciones ya llevadas a cabo al final de la Avenida de la Constitución, como el Auditorio de Tenerife, obra de Santiago Calatrava, está el Parque Marítimo César Manrique y el Palmetum, que destacamos en este monográfico, pero también la oportunidad que va a suponer la regeneración de los terrenos de la antigua Cepsa (en donde hoy se ubica una refinería en desuso), dentro de lo que el alcalde llama Santa Cruz Verde 2030 para el futuro del frente litoral.

Cerca del Auditorio de Tenerife se encuentra el intercambiador de transporte, de donde salen y entran

las guaguas en Santa Cruz, un espacio del cual parte también el tranvía hasta La Laguna. Esta obra, terminada hace 17 años, es hoy una pieza central de la movilidad de Santa Cruz y su unión con el área urbana de La Laguna. Entre Santa Cruz y La Laguna residen casi 400.000 habitantes en lo que, sin duda, es un área metropolitana, con el tranvía comunicando las dos áreas urbanas con sus hospitales y la universidad, superando un desnivel de 550 metros de altitud, con fuertes inclinaciones de su rasante. La línea 1 y la línea 2 estructuran esta área urbana que une la ciudad histórica con la capital.

La movilidad es, sin embargo, un reto de la ciudad. Junto a la localización de zonas de bajas emisiones y la regulación del aparcamiento en superficie, se apuesta por la definición de una nueva red de rutas de bicicletas y por la transformación digital de la movilidad. Igualmente, el puerto es un activo de la ciudad y, en la entrevista al presidente de la Autoridad Portuaria, aparecen nuevos retos, como la cesión a la ciudad de anteriores espacios portuarios o el puerto de Granadilla.

Quien visite hoy Santa Cruz se sorprende de la presencia de esculturas en la calle, con una concentración en torno al Parque García Sanabria y a la Rambla de Santa Cruz. Destacar la experiencia de la primera Exposición Internacional de la Escultura en la Calle, a finales de 1973, es poner en valor el impulso que el Colegio de Arquitectos dio a esta iniciativa, que hoy se ha convertido también en la imagen de la ciudad, al igual que la forma de los árboles del Parque García Sanabria.

Y si volvemos a Puerto de la Cruz, en él se localiza una de las grandes obras de César Manrique, en colaboración con los ingenieros de caminos Juan Alfredo Amigo y José Luis Olcina, el lago Martiánez, conjunto de piscinas elevado sobre el mar al lado del puerto en el que nació Betancourt. Estos ingenieros de caminos proyectaron también el Parque Marítimo de César Manrique, después de que muriera en un accidente de tráfico.

En el otro extremo, la ciudad sigue al puerto, hasta llegar a la playa de Las Teresitas, con el poblado de

Quien visite hoy Santa Cruz se sorprende de la presencia de esculturas en la calle

San Andrés, como una playa artificial en la que, por primera vez, la ciudad, ya sin el puerto, se pone en contacto con los espigones que la delimitan del mar. La carretera cortada interior faldeando la montaña es la huella de la anterior comunicación hacia Anaga, en la que se apoyó el crecimiento de Santa Cruz.

La referencia al planeamiento urbanístico es también necesaria, con el Plan General de 2013 de Santa Cruz anulado y el nuevo Plan solo en fase de avance, en donde las Ramblas se han convertido en una imagen de la ciudad capaces de conciliar la vialidad con la urbanidad, como debiera haber sido cualquier calle. Hoy, la imagen de Santa Cruz son sus Ramblas, con su arbolado y sus esculturas. Es la imagen del orden frente al desorden de los núcleos turísticos, especialmente en el suroeste, que crecieron también como una sucesión de planes generales y planes parciales, sin ningún elemento estructurador.

Finalmente, destacar el papel de José María Senante en la elaboración de este monográfico.

Hermoso vacío contrastado con un abigarrado espacio urbano. Portada Fotografía de Santi Burgos. Contraportada Fotografía de Pedro Frías. Colegio

una isla alrededor de un volcán

Edita: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

José Romo Martín

Francisco Esteban Lefler

Francisco Hijós Bitrián

César Lanza Suárez

José Manuel Vassallo Magro

Rosa Arce Ruiz

Ana Rivas Álvarez

Alonso Domínguez Herrera

Rosario Martínez Vázquez de Parga

La pasarela del Padre Anchieta

José Romo Martín 82

Santa Cruz de Tenerife, una ciudad unida a un puerto lineal

Pablo Otaola Ubieta 86 Entrevista

José Manuel Bermúdez Esparza

Entrevista

Pedro Suárez López de Vergara 110

La movilidad en Santa Cruz de Tenerife

Ofelia Manjón-Cabeza Cruz 116

El planeamiento como proceso

José Ángel Domínguez Anadón

El tranvía de Tenerife

Pedro Ribeiro 126

Entrevista

Juan Alfredo Amigó Bethencourt

José Luis Olcina Alemany 134

El Palmetum de Santa Cruz de Tenerife

Manuel Caballero Ruano

María Flores González-Moro

142

50 años de esculturas en Santa Cruz

Carlos A. Schwartz

Para los ingenieros de caminos, 2024 es el año de Agustín de Betancourt, ya que celebramos el bicentenario de su muerte. Nacido en 1758 en Puerto de la Cruz (Tenerife), fundó en 1802 la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales, que más tarde se transformaría en la actual Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Fue un auténtico hombre ilustrado que dejó huella de su quehacer en España, Francia y, sobre todo, en Rusia, donde falleció en 1824.

Para dar a conocer la figura de Agustín de Betancourt y conmemorar su bicentenario, el Colegio ha organizado muchas actividades, entre ellas, una exposición que comenzó en la Biblioteca Nacional y ahora recorre las distintas Demarcaciones del Colegio.

También la Revista de Obras Públicas ha dedicado un monográfico para dar a conocer su persona y su obra y, con el fin de completar la conmemoración, hemos querido que el monográfico de ciudades de 2024 también guarde relación con él.

Al principio, el monográfico iba a centrarse en Santa Cruz de Tenerife, la capital

de la isla de Tenerife; sin embargo, como Agustín de Betancourt nació en Puerto de la Cruz nos pareció conveniente referirnos también a la isla en su conjunto. Por otra parte, no es fácil referirse a Santa Cruz sin referirse a su relación con San Cristóbal de La Laguna, ya que ambas ciudades conforman lo que en Tenerife se conoce como el área metropolitana. Además, Santa Cruz mantiene una relación muy intensa con el resto de la isla, hasta el punto de que incluso algunos urbanistas aluden a ella como la isla-ciudad. Por todo esto, este monográfico tiene una estructura diferente a la de las anteriores ciudades y se divide en dos partes: la isla de Tenerife y la ciudad de Santa Cruz. Muchos conocemos Tenerife como destino de vacaciones por sus playas, sus paisajes, sus ciudades y su gastronomía. No en vano, en 2023 la isla recibió más de 6,5 millones de turistas. Pocos lugares que no sean la isla de Tenerife pueden presumir de aunar en un mismo espacio bosques de laurisilva, formaciones volcánicas milenarias, playas de arena negra, barrancos, acantilados, piscinas naturales, etc. Y, coronando la

isla, una joya natural que hace sombra a las demás atracciones de Tenerife: el Teide y su Parque Nacional, el más visitado de Europa. De los turistas que visitaron esta isla, más de un tercio visitaron su capital Santa Cruz. Una ciudad amable, llena de encanto y con muchos atractivos1, como sus plazas, sus parques y sus ramblas —todos ellos salpicados de esculturas de los principales artistas españoles e internacionales de la segunda mitad del siglo XX; sus espacios culturales, entre los que destacan el Tenerife Espacio de las Artes, el TEA, obra de los arquitectos suizos Herzog & DeMeuron, y el Auditorio, obra de Santiago Calatrava; sus espacios de ocio, como el Parque Marítimo —diseñado por el artista lanzaroteño César Manrique en colaboración con los ingenieros de caminos Juan Alfredo Amigó y José Luis Olcina— y

1. El puerto de Santa Cruz de Tenerife ha creado, junto a la Plaza de España, el Paseo de Visitantes Ilustres, formado por 91 figuras universales que recalaron en algún momento en la isla, que van desde Juan Sebastián Elcano hasta Jacques Cousteau, pasando por Julio Verne. De ellos, algunos se quedaron un tiempo a vivir en la ciudad y escribieron sobre Tenerife, como José Luis Sampedro, Premio Nacional de las Letras 2011, o Joan Margarit, Premio Miguel de Cervantes 2019.

el Palmetum, un jardín botánico que alberga la mejor colección de palmeras de Europa; y, por último, su famoso carnaval, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional.

A la hora de elegir los temas para cada una de las partes del monográfico, hemos procurado brindar una visión panorámica que permita conocer la isla de Tenerife y la ciudad de Santa Cruz, aunque somos conscientes de que no es posible hacerlo de una forma completa. Así, en la parte dedicada a la isla, tras la entrevista a la presidenta del Cabildo, hablaremos del agua, un aspecto muy importante en la isla; el paisaje, por medio del Parque Nacional del Teide; del litoral y sus múltiples facetas; de la movilidad y de dos obras públicas singulares: el teleférico del Teide y la pasarela del Padre Anchieta.

En la parte dedicada a Santa Cruz, tras las entrevistas al alcalde y al presidente de la Autoridad Portuaria, trataremos sobre el planeamiento, un elemento fundamental para entender el desarrollo de la ciudad; la movilidad, con énfasis especial en el tranvía; dos de las grandes actuaciones de

regeneración urbana: el Parque Marítimo y el Palmetum; y, para terminar, nos referire mos a las esculturas en la calle, un elemento diferenciador de la ciudad.

Para mí, este monográfico ha sido una labor apasionante, e ir avanzando en su contenido me ha permitido conocer a personas y proyectos de gran calidad y, a la vez, descubrir muchos aspectos que desconocía sobre la isla de Tenerife y su capital. Espero que su lectura resulte de interés y ayude a tener una visión más completa de este territorio realmente sorprendente. Mi agradecimiento especial a todos los articulistas y entrevistados por su trabajo, sus aportaciones y su paciencia conmigo. También a Luis Pintor, decano, y a Iván Solla, secretario de la Demarcación del Colegio, que han apoyado el proyecto desde su inicio. En este caso, además, he contado con la colaboración especial de José María Senante, compañero y amigo, que me ha acompañado desde que decidimos hacer este monográfico y me ha ayudado a entender la realidad tinerfeña. Muchas gracias, José María.

De origen volcánico, la isla de Tenerife conforma junto con las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Tiene una superficie de 2034 km² y una población de más de un millón de habitantes. Es la isla más extensa del archipiélago canario y la más poblada de España. Forma parte del conjunto de archipiélagos denominado Macaronesia. La isla está dividida en 31 municipios que se podrían agrupar en tres grandes zonas: al noreste, el área metropolitana en torno a Santa Cruz y La Laguna, la más poblada; la zona norte, con el valle de la Orotava, donde está situado el Parque

Nacional del Teide, y que incluye, además, Puerto de la Cruz y Los Realejos; y la zona sur, con la ciudad turística, principalmente los municipios de Adeje, Arona, Guía de Isora y Granadilla.

El territorio está marcado por el volcán del Teide1, uno de los más grandes de la Tierra y cuyo pico, de 3.715 metros, es el más elevado de España. Su situación central, sus importantes dimensiones, su silueta y el paisaje nevado le dotan de una

1. «El Teide, titán dominador del océano que enlaza dos blancuras inmortales: la de la espuma de las olas con la suspendida en las nubes». Extracto del prólogo de José Luis Sampedro al libro Santa Cruz de Tenerife (2003).

personalidad singular y lo convierten en el centro del Parque Nacional. La isla se desarrolla alrededor del volcán, lo que condiciona su funcionamiento.

La abrupta orografía de la isla y su variedad de climas crean múltiples paisajes, desde el Parque Nacional del Teide hasta los acantilados de Los Gigantes con sus paredes verticales, pasando por zonas semidesérticas con plantas resistentes a la sequedad en el sur, o por ambientes de carácter meramente volcánico, como son el Malpaís de Güímar o el de la Rasca. Para entender la isla de Tenerife, lo primero es hablar de su organización y, por

Zona Norte

3. La Orotava 42 454

4. Los Realejos 37 207

5. Puerto de la Cruz 30 849

Norte

Sur

1 2

Zona Metropolitana

1. Santa Cruz 209 395

2. La Laguna 159 034

Zona Sur

6. Arona 85 249

7. Granadilla de Abona 54 942

8. Adeje 50 167

9. Guía de Isora 22 301

lo tanto, del Cabildo Insular de Tenerife. Se trata de un organismo muy particular dentro de la administración local española, con muchas competencias y un gran presupuesto. Hemos entrevistado a su presidenta, Rosa Dávila, que nos ha explicado sus competencias y retos, entre estos, su apuesta por ser la sede del primer centro de satélites de Canarias y consolidar la isla como un referente en el sector espacial y tecnológico a nivel nacional e internacional. Asimismo, ella hace hincapié en todo lo relacionado con la movilidad y las obras públicas. Al acercarnos a Tenerife desde el aire lo primero que salta a la vista es su insularidad

y, por lo tanto, su litoral. Es una isla de forma triangular con 342 km de litoral repartidos en tres costas: norte, oeste y este.

Juan Antonio Afonso, ingeniero de caminos experto en puertos y costas, nos habla del litoral tinerfeño, o, mejor dicho, de sus diferentes litorales, introduciéndonos primero en lo que es la región insular de la Macaronesia. Nos presenta algunas de las 90 obras marítimas que hay en la isla (puertos, playas artificiales, defensas de costa y faros), así como las innumerables playas naturales, la mayoría de ellas, pequeñas y encajadas entre salientes rocosos y muchas de las cuales son ideales para la práctica del surf.

El agua ha sido un problema en Tenerife desde la llegada de los castellanos en el siglo XV y, a la vez, es un elemento que ha generado prosperidad en las islas, por eso le dedicamos dos capítulos en este monográfico. Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, nos cuenta la historia del agua en la isla, desde la construcción de los primeros pozos hasta los diferentes tipos de pozos y galerías que hoy conforman una red de casi 1500 kilómetros. La mayoría de ellos pertenecen a la iniciativa privada, que ha tenido y tiene una gran importancia en el sector del agua de Tenerife. También nos cuenta los

desarrollos realizados a partir de la Ley de Aguas de Canarias de 1990 y los retos para el futuro, que incluyen lograr el vertido cero al mar.

En el otro artículo, Ana Sánchez, gerente de la empresa del Cabildo BALTEN, nos presenta un buen ejemplo del ingenio canario a la hora de aprovechar un recurso tan escaso como el agua consistente en la construcción de unas balsas que regulan los excedentes invernales de las explotaciones agrarias; de este modo se evita que esa agua se pierda y la pone a disposición en verano, cuando las reservas resultaban insuficientes. Como podemos ver, el déficit

hídrico histórico de Tenerife ha hecho que la isla haya sido pionera en la implementación de nuevas técnicas para la obtención de agua. Otro de los elementos clave de BALTEN es la reutilización de las aguas depuradas que, tras un proceso de filtrado, se utilizan principalmente para el riego agrícola.

El paisaje de Tenerife es muy variado y mezcla costa y montaña. El Teide es el centro de uno de los Parques Nacionales más importantes de España y el más visitado de Europa, con 4,4 millones de visitantes en 2023. La gestión ordinaria del Parque está transferida al Gobierno de Canarias y,

desde hace siete años, la gestión ordinaria está delegada al Cabildo de Tenerife. Hemos entrevistado a su director conservador, Manuel Durbán, para que nos hable de los problemas y retos del Parque. Según afirma, este es un verdadero museo de vulcanología al aire libre ya que en muy pocos kilómetros es posible encontrar la práctica totalidad de estructuras, materiales y formas volcánicas.

En el Parque Nacional del Teide hay un teleférico que funciona desde 1972 y que acaba de poner en marcha un proyecto innovador para hacerlo más sostenible. El Teleférico es un sistema de vaivén con dos

Al acercarnos a Tenerife desde el aire lo primero que salta a la vista es su insularidad y, por lo tanto, su litoral

cabinas conectadas entre sí por un cable tractor que les da el movimiento. La diferencia de altitud recorrida es de 1200 metros, estando la estación superior a 3555 metros sobre el nivel del mar. Su director técnico, Luis Pintor, nos habla de la historia y funcionamiento del Teleférico y de su apuesta por un futuro sostenible ya que, desde el 24 de septiembre de 2024, solo utiliza para su funcionamiento energía renovable producida por paneles fotovoltaicos.

La estructura territorial de la isla de Tenerife, condicionada por el macizo del Teide y limitada por la costa, ha supuesto siempre un reto para la movilidad.

Hemos entrevistado a Fernando Davara, coordinador redactor del Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife, que nos explica que, aunque Canarias posee un modelo muy eficiente de movilidad interinsular, la movilidad interna en Tenerife presenta grandes desafíos, entre ellos el hecho de que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para mejorar el transporte público, la población sigue sin considerarlo una alternativa competitiva al vehículo privado.

Uno de los problemas puntuales de la movilidad en el área metropolitana estaba en la rotonda del Padre Anchieta de

La Laguna, que da acceso a su casco antiguo y que se encuentra situada junto a la Universidad y al intercambiador de Transportes. Para resolverlo, el Cabildo convocó un concurso de ideas del que resultó ganadora la propuesta de FHECOR. Su consejero delegado, José Romo, nos presenta el proyecto de una pasarela que, mediante un anillo metálico de cien metros de diámetro, facilita el tránsito peatonal y minimiza los conflictos con el tráfico vehicular. La pasarela, que se va a convertir en un nuevo icono de Tenerife, se está construyendo en la actualidad y está previsto que finalice en 2025.

Rosa Dávila Mamely

Presidenta del Cabildo Insular de Tenerife

“ El Cabildo de Tenerife es una gran locomotora que tiene una capacidad de tracción de la economía muy importante”

El Cabildo Insular de Tenerife es un es un organismo muy particular dentro de la administración local española. Tiene un presupuesto superior a los 1000 M€, equivalente a los de la ciudad de Valencia y la Diputación de Barcelona, y solo por debajo de los de Madrid, Barcelona y las tres diputaciones vascas. Rosa Dávila es presidenta del Cabildo de Tenerife desde el 3 de julio de 2023, y es la primera mujer en desempeñar este cargo. Ha sido vicepresidenta del Parlamento canario y consejera de Hacienda en el Gobierno de Canarias entre 2015 y 2019.

Nos estamos preparando para acoger un centro de la red mundial de seguimiento de satélites

¿Cuáles son las principales competencias del Cabildo?

El Cabildo de Tenerife es el gobierno de la isla, una institución muy arraigada y con una extraordinaria reputación en Canarias por el dinamismo y la capacidad de transformación socioeconómica que ha demostrado y sigue demostrando. Tenemos competencias claves en diversas áreas importantes para el desarrollo y bienestar de nuestros ciudadanos, y un presupuesto que nos permite tener una significativa capacidad de acción.

Entre las principales competencias se encuentran la gestión de infraestructuras y de servicios públicos, como el transporte, la sanidad, la educación y el medioambiente, además de la promoción del turismo, la cultura y el deporte, así como el apoyo al desarrollo económico y social de la isla.

El Cabildo de Tenerife es una gran locomotora que, con el desarrollo de políticas acertadas, tiene una capacidad muy importante de tracción de la economía, generando oportunidades para todos los tinerfeños y tinerfeñas. De hecho, hemos logrado, con políticas efectivas de inversión y de apoyo al empleo, tener la tasa de paro más baja de los últimos 20 años y desarrollar, por primera vez, una política de vivienda que nos permitirá poner a disposición de las familias y de los jóvenes más de 700 viviendas antes de que finalice este año.

¿Cómo van a afrontar la necesaria diversificación de la estructura económica de la isla?

Uno de los puntos cardinales de nuestra hoja de ruta es la innovación, y son muchos los proyectos que ya estamos madurando para referenciarnos en el mundo como un destino innovador. Por ejemplo, Tenerife será sede del primer centro de satélites de Canarias. El nuevo centro, que se ubicará en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), fabricará, desplegará y operará una flota de 66 satélites de telecomunicaciones diseñados y fabricados en Tenerife. Esta inversión consolidará a la isla como un referente en el sector espacial y tecnológico a nivel nacional e internacional.

¿Tenerife aspira entonces a constituirse como centro de satélites?

Sí, nos estamos preparando para acoger en Tenerife un centro de la red mundial de seguimiento de satélites, pues cuando se lanzan al espacio se necesitan al menos tres centros de seguimiento para que en su órbita siempre estén cubiertos. En este sentido, el proyecto de Arquimea implica situar uno en Nueva Zelanda, otro en California y el tercero en Tenerife, de tal manera que los satélites siempre tengan cobertura de estas zonas. Esperamos tener en breve noticias positivas.

¿Qué incentivos tienen las empresas innovadoras que quieren asentarse en Tenerife?

En Canarias tenemos un régimen fiscal muy favorable. En 2019 se aprobó una modificación del Reglamento Económico Fiscal cuyas medidas permiten al inversor que todo el gasto en I+D+i que haga aquí repercuta en que pueda recuperar hasta el 85% del total. Un incentivo que no existe en ningún otro territorio y que las empresas ya han visto. De hecho, estamos creciendo a un ritmo de entre 30 y 40 por ciento al año en empresas y proyectos I+D+i que se están desarrollando en Tenerife, lo que se traduce en unos 2400 empleos creados.

Y en Tenerife contamos con activos que nos hacen muy interesantes para las empresas con base tecnológica, como, por ejemplo, la red de comunicación por fibra óptica que,

objetivo es reducir la congestión del tráfico y las emisiones contaminantes

gracias a sus once cables submarinos, nos convierte en un punto tan conectado como cualquier territorio continental en Europa. Además, tenemos uno de los mayores supercomputadores de España, un centro de datos de primer nivel en el ITER. Igualmente, contamos con centros de investigación, como es el caso del Instituto Canario de Astrofísica, que han posibilitado que estemos entrando en sectores como el aeroespacial, algo que parecía inalcanzable para un territorio como el nuestro. Gracias a este impulso, el pasado noviembre se lanzó el primer satélite canario al espacio. Por ello, ahora estamos aprovechando ese tirón para implantar industrias vinculadas al sector aeroespacial en la isla, unas conversaciones en las que se está avanzando.

La movilidad ha sido una de las principales apuestas de su programa electoral y se está tramitando el Plan Insular. ¿Cuáles son las principales actuaciones que quiere poner en marcha?

En el ámbito de la movilidad estamos trabajando muy duro para resolver un problema histórico. Tenemos claro que es un desafío que pasa por múltiples soluciones que ya estamos implementando con nuestra apuesta por un sistema de transporte público más eficiente, accesible y gratuito –que incluye la ampliación de la flota de guaguas de TITSA con más de 250 nuevas guaguas ecosostenibles,

la ampliación de nuevas líneas de tranvías y la mejora de las infraestructuras viarias, así como por la inversión en nuevos medios de transporte, como trenes al norte y al sur– y, sobre todo, por un cambio de mentalidad de los viajeros. Nuestro objetivo es reducir la congestión del tráfico y las emisiones contaminantes, y así mejorar calidad de vida de los ciudadanos.

¿Qué le parece el proyecto piloto de Ashotel para dar transporte público gratuito a demanda a los trabajadores de los hoteles?

El proyecto piloto de Ashotel es una iniciativa muy positiva que puede tener un gran

impacto en la calidad de vida de los trabajadores del sector hotelero. Facilitar el acceso al transporte público a demanda y de forma gratuita no solo mejora la movilidad y reduce el uso de vehículos privados, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Apoyamos y, desde luego, estamos colaborando con esta iniciativa y esperamos que pueda extenderse a otros sectores y áreas de la isla. Aparte de potenciar el transporte público, también tienen proyectos para la mejora de la red de carreteras. ¿Cuál sería el más urgente?

La mejora de la red de carreteras es esencial para garantizar una movilidad eficiente y segura en toda la isla. Uno de los proyectos más urgentes es la ampliación y modernización de la autopista TF-1, que soporta un gran volumen de tráfico y es crucial para el desarrollo turístico y económico del sur de la isla. Además, estamos trabajando en la mejora de las vías secundarias y en la creación de circunvalaciones para descongestionar los núcleos urbanos y mejorar la conectividad entre municipios.

En los últimos meses, usted ha hablado de «trenes colgantes». ¿Es una solución que contempla?

Nuestro objetivo es convocar un concurso internacional de ideas antes de que acabe el año para diseñar la línea ferroviaria del norte de Tenerife. El concurso apostará por proyectos

vanguardistas basados en los trenes colgantes o los de levitación magnética, que están teniendo un gran éxito en países como Japón o China porque no consumen tanto suelo ni tanta energía como los convencionales. Tenemos que pensar a lo grande y para el futuro: soluciones elevadas, que transcurran por encima de la autopista sin consumir más territorio, trenes monorraíles suspendidos u otras tantas soluciones que ya existen y funcionan. Las infraestructuras elevadas pueden integrarse de manera más armoniosa en el paisaje tinerfeño, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo a una movilidad más fluida y eficiente.

En La Laguna, el Cabildo está construyendo una obra de ingeniería icónica. ¿Qué le parece la pasarela del Padre Anchieta? El gran anillo peatonal del Padre Anchieta será una de las infraestructuras más innovadoras de Europa, única en nuestro país por su diseño, dimensiones y capacidad para resolver los atascos en uno de los puntos más negros en cuanto a la congestión del tráfico se refiere. Esta pasarela facilitará el tránsito peatonal y mejorará la seguridad vial de 20 000 estudiantes que, a diario, se cruzan con 50 000 coches. También se convertirá en un referente ingenieril y un punto de encuentro para todos. Desde el Cabildo hemos invertido cerca de 9 millones de euros y prevemos que estará finalizada en el primer trimestre de 2025.

Este gran anillo peatonal es obra del ingeniero de caminos José Romo, CEO de FHECOR y uno de los ingenieros españoles con más prestigio en el panorama internacional. De hecho, ha sido premiado por el diseño del puente del Mersey en Gran Bretaña en los considerados como «premios Nobel» de infraestructuras, otorgados por la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería Estructural. Por lo tanto, Tenerife va a albergar una obra que llamará la atención en el mundo.

El Parque Nacional del Teide es uno de los grandes atractivos de Tenerife. ¿Cuáles son sus retos en la actualidad?

El Parque Nacional del Teide es el Parque Nacional más visitado de Europa y el noveno del mundo y se enfrenta varios retos, entre los que destacan la gestión sostenible del turismo y la conservación de su biodiversidad.

Es crucial encontrar un equilibrio entre el acceso de visitantes y la protección del entorno natural. Estamos obligados a mejorar aspectos como la vigilancia, la conservación y la seguridad en el principal espacio natural protegido de Tenerife y de Canarias. Estamos implementando medidas para regular el flujo de turistas, mejorar las infraestructuras de acogida y promover un turismo responsable. Además, trabajamos en la restauración de áreas degradadas y en la investigación científica para conservar las especies endémicas y los ecosistemas únicos del Teide. Tenerife lleva mucho tiempo trabajando en la gestión del agua con organizaciones como el Consejo Insular de Aguas de Tenerife y BALTEN. ¿Cómo ve el futuro?

La gestión del agua es una prioridad para el Cabildo y estamos comprometidos con la sostenibilidad y la eficiencia en su uso. Para ello, hemos creado dos organizaciones específicas y adaptadas a las particularidades de Tenerife, el Consejo Insular de Aguas y BALTEN. Con su colaboración hemos avanzado en la mejora de las infraestructuras hidráulicas, la optimización de los recursos hídricos y la implementación de tecnologías avanzadas para el ahorro y la reutilización del agua. El futuro lo vemos con optimismo, con proyectos en marcha para asegurar el suministro y la calidad del agua para las generaciones venideras y sin olvidar nuestro objetivo de lograr el vertido nulo para toda la isla.

Tenerife es una isla volcánica de forma triangular que tiene 342 km de litoral repartidos en tres costas —norte, oeste y este— en las que actualmente hay unas 90 obras marítimas e innumerables playas naturales, la mayoría, pequeñas y encajadas entre salientes rocosos y muchas de ellas ideales para la práctica del surf. El litoral de Tenerife, como el de casi todas las islas volcánicas, tiene algunas características físicas que lo diferencian del de los continentes; entre ellas destacan la reducida plataforma costera y la variedad de climas marítimos que le afectan.

La plataforma costera en las islas volcánicas

Una de las características físicas típicas de las islas volcánicas en general es que presentan una plataforma costera reducida, que contrasta con las grandes plataformas costeras de los continentes. Tenerife no es una excepción. Hay puntos de su costa en los que la batimétrica -1000 está a menos de una milla de la costa. Esta circunstancia hace que solo dos de sus 90 obras marítimas —en concreto, los puertos de Santa Cruz y de Granadilla,

ambos en la costa este—se hayan construido en aguas de transición, estando todas las demás ubicadas en aguas someras, por lo que quedan sometidas a situaciones de rotura en temporales.

Los archipiélagos de la Macaronesia La Macaronesia es una región insular ubicada al este del Atlántico Norte conformada por los archipiélagos de Azores, Madeira, islas Salvajes, Canarias y Cabo Verde. Las islas de la Macaronesia tienen muchas características comunes, geológicas, climatológicas, zoológicas y botánicas, con muchos endemismos. Son de origen volcánico, por lo que tienen plataformas costeras muy reducidas y las profundidades entre islas son de hasta 4000 m. En el siglo XV, cuando comenzó la época de los descubrimientos, Canarias era el único archipiélago de la Macaronesia con población aborigen por lo que fue conquistada. La conquista comenzó en mayo de 1402 con el desembarco en Lanzarote de los normandos Jean de Bethencourt y Gadifer de La Salle, que financiaban la incursión a cambio de privilegios sobre el territorio conquistado otorgados por Enrique III de Castilla. Los demás archipiélagos fueron directamente ocupados por los portugueses, que también tuvieron mucha influencia en Canarias. La población actual de la Macaronesia es de 3,3 millones de personas, de ellas el 67% vive en Canarias.

Los archipiélagos de la Macaronesia

región insular ubicada al este del Atlántico Norte

• Islas Azores:

9 islas habitadas

• Madeira:

2 islas habitadas

3 islas desiertas islotes

• Islas Salvajes:

3 isla desiertas islotes

• Islas Canarias:

8 islas habitadas

3 islas desiertas islotes

• Cabo Verde:

9 islas habitadas

1 isla desiertas

islotes

Los tres archipiélagos del norte son actualmente regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea. El archipiélago de las islas Salvajes, aunque está más cerca de Canarias que de Madeira, pertenece administrativamente a esta última. Cabo Verde se independizó de Portugal en 1975. Los archipiélagos de la Macaronesia han sufrido periodos intermitentes de aislamiento y de conexión entre sí. Las relaciones actuales son las mejores de la historia; hoy es posible viajar de Cabo Verde a las Azores sin salir de la Macaronesia.

En septiembre de 2019, se constituyó el Foro de las Asociaciones Insulares Atlánticas de Ingenieros (FAIA), cuyos miembros son las Asociaciones Profesionales de Ingenieros de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, entre las que se encuentras también las dos Demarcaciones canarias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. El Foro se reúne cada dos años, en un archipiélago distinto, para exponer y debatir temas de ingeniería que afectan a la región.

Los climas marítimos de Tenerife

Cualquier punto del litoral de un continente está afectado por temporales provenientes de los 180° del abanico de direcciones que le pueden llegar. Tiene, por tanto, un clima marítimo único.

En una isla, cada costa está afectada por temporales provenientes de los 180 ° que le afectan, pero considerando todas sus costas, la isla se ve afectada por los temporales provenientes de

los 360° del abanico. Por tanto, todas las islas oceánicas tienen varios climas marítimos, en función de la orientación de cada una de sus costas.

Tenerife tiene tres costas claramente diferenciadas respecto al clima marítimo que, por orden de la magnitud de los temporales que les afectan, son: norte, oeste y este.

La costa norte de Tenerife está sometida a los mayores temporales que afectan al archipiélago, provenientes del cuarto cuadrante

De arriba a abajo, Swell del hemisferio sur (Hs≈1 m, Tp=20 s) rompiendo en la defensa de escollera de San Andrés, en la costa este de Tenerife, el 28 agosto 2011 inundando el paseo marítimo y la vía litoral.

Swell del hemisferio sur (Hs≈1 m, Tp=20 s) en la playa de La Tejita, en la costa este de Tenerife, el 29 agosto 2011. Surfista: Pablo Afonso. Fuente: Rebeca P. de la Rosa.

(O a N), aunque también le llegan temporales notables del primero (N a E). Estos temporales son generados por las borrascas del Atlántico Norte, que se desplazan de oeste a este y eventualmente generan freakwaves1 , que se forman cuando se cruzan dos swells (mar de fondo) procedentes de dos borrascas coexistentes en el Atlántico y varias olas suman sus amplitudes.

La costa oeste de Tenerife se ve doblemente afectada por los swells del cuarto cuadrante (O a N) y por los generados por las borrascas de menor intensidad que se suelen formar al suroeste de Canarias. Todo ello hace que los temporales que afectan a esta costa oeste sean de menor intensidad que los que llegan a la costa norte de la isla.

La costa que disfruta de un clima marítimo más suave es la del este debido al abrigo que le proporciona tanto el archipiélago como la propia isla frente a los temporales que afectan a las otras dos costas. Pero se debe también a la proximidad del continente africano. Esta circunstancia ha hecho que los puertos principales de Tenerife se ubiquen en esta costa. Por contra, esa zona es muy ventosa y con fuerte mar de viento (sea) debido al alisio, que sopla desde marzo hasta las calmas del otoño, así como a las borrascas locales del área de Canarias propias del invierno.

1. Freakwave es un fenómeno excepcional para el que no cabe previsión, producido por el cruce de dos swells por contracorriente o de forma espontánea. Genera olas gigantes que causan grandes inundaciones costeras y naufragios en alta mar.

Es el puerto de conexión con las otras tres islas de la provincia (La Gomera, El Hierro y La Palma), de ahí el gran número de tráfico de pasajeros, vehículos y mercancías, impropios de un puerto tan pequeño y de tan poco calado.

Dique en talud con bloques Antifer de 60 t. Puede verse el pueblo de Garachico, el Roque a la derecha y al fondo, el cono volcánico de Taco, que tiene una balsa de agua para riego en su cráter.

Hay un fenómeno singular que afecta a toda la Macaronesia y, por ende, a las costas este y oeste de Tenerife: son los swells del hemisferio sur. Los generan las borrascas que se forman en el entorno de las islas Malvinas durante el invierno austral (verano boreal), y cruzan todo el océano hasta Groenlandia. Tardan entre siete y diez días en alcanzar Canarias, llegan con alturas de ola muy pequeñas, en torno a 1 metro, pero con periodos muy grandes, de hasta 25 segundos; esta combinación hace que, cuando las olas alcanzan la costa rompan en plunging (voluta o tubo), lo que da lugar a tres efectos: inundaciones en las costas este y oeste, resacas importantes en los puertos de estas costas y, por contra, excelentes olas para los surfistas. Las costas de Tenerife son un paraíso para el surf, tanto por los swell del hemisferio sur comentados, que afectan durante el verano las costas este y oeste como por los

del hemisferio norte, que afectan durante todo el año, pero especialmente en invierno, a las tres costas de la isla.

Los puertos de Tenerife

En los 342 kilómetros del litoral de Tenerife actualmente hay 23 puertos e instalaciones portuarias: 13 en la costa este, que tiene el clima marítimo más benigno; 6 en la oeste, que es el principal enclave turístico de la isla, y 4 en la norte, donde el clima marítimo es más agresivo. Los 3 puertos más importantes (Santa Cruz, Granadilla y Los Cristianos) están gestionados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; hay 16 que dependen del ente público Puertos Canarios, perteneciente al Gobierno de Canarias, que gestiona directamente 9 puertos e instalaciones portuarias; otros 5 son puertos deportivos, y 2 son clubes náuticos, todos ellos concesionados a particulares. Las 4 instalaciones

Ejemplos de playas de arena negra de perfil incompleto. Son unidades fisiográficas completas ya que tienen el transporte litoral interrumpido por los salientes rocosos naturales. Son ideales para la práctica del surf. Al fondo, el Teide y a la derecha, el puerto de La Cruz.

portuarias restantes tienen actividad pesquera o recreativa y dependen de otras administraciones.

El puerto de Santa Cruz, en la costa este, es la principal puerta de entrada para el abastecimiento y exportación de la isla, así como para el tráfico de cruceros. A causa de la reducida plataforma costera del litoral de Santa Cruz, el puerto ha tenido un desarrollo lineal y ocupa más de 8 kilómetros de costa; aunque todas sus dársenas están en la costa, tiene varios diques de abrigo con banquetas cimentadas a batimétricas inferiores a la -50.

De los 16 puertos que dependen del ente público Puertos Canarios, 3 han sido considerados de interés general por dicho ente (Garachico y Puerto de La Cruz en la costa norte, y playa San Juan en la oeste). De entre ellos, destacamos Garachico, que actualmente es un puerto deportivo con actividad pesquera artesanal.

Arena procedente del dragado de fondos marinos cercanos, su color claro denota un porcentaje elevado de bioclastos. Se apoya en una rasa rocosa costera indeformable. Espigones de escollera natural.

Plataforma costera muy reducida, con sus cuatro líneas de orilla perpendiculares a la costa. La estabilidad de la arena, procedente de machaqueo, la consiguen apoyándose en una rasa rocosa costera indeformable. Su color negro denota un porcentaje elevado de componente terrígena (mayoritariamente basaltos).

Arena procedente del Sahara, de ahí su color amarillo que se apoya en un repié sumergido, actualmente enterrado y rebasado por la arena. La estabilidad de la arena depende del dique exento. A pesar de su abrigo ya ha necesitado una recarga de arena debido al perfil de la costa «en barra».

En Tenerife hay un gran número de playas naturales. Son playas pequeñas, generalmente encajadas entre dos salientes rocosos, algunas apoyadas en uno solo. Debido a la reducida plataforma costera de la isla, ya mencionada, la mayoría de las playas naturales de Tenerife consiguen su estabilidad en perfil apoyándose en fondos frontales indeformables, a cotas superiores a la profundidad de cierre de la playa. Se trata, por lo tanto, de playas de perfil incompleto muy abundantes en las islas volcánicas en general. Además, en Tenerife, y en Canarias en general, es frecuente la existencia de playa estacionales, es decir, playas que en una época del año tienen arena y en otra, esta es sustituida por gravas y bolos. Esto se debe a que el perfil de la costa frente a la playa tiene una forma tal que para el régimen de temporales que se presente acumula sedimento en la orilla (perfil en escalón) durante una época

del año, mientras en el régimen de otra época erosiona el sedimento transportándolo hasta una barra sumergida. En alguna playa transporta la arena y en otras, las gravas.

El color de la arena de las playas naturales de Tenerife depende del porcentaje de sus componentes terrígena y bioclástica. En las playas de la zona norte de la isla predomina la componente terrígena (basaltos, obsidiana, olivinos, piroxenos, etc.) por los que la arena suele ser de color negro. Las playas del sur de la isla suelen tener un porcentaje mayor de bioclastos (fragmentos de conchas, foraminíferos, briozoos, corales, etc.) por lo que el color negro de la componente terrígena se aclara más o menos dependiendo de ese porcentaje. La mayoría de estas playas son adecuadas para la práctica del surf.

Playas artificiales

En Tenerife hay actualmente unas 21 playas artificiales —4 en la costa norte; 7 en la este

y 10 en la oeste, por ser la zona más turística— y las podemos clasificar en tres tipos diferentes.

Un primer tipo sería el de las playas apoyadas en una plataforma costera tan reducida que su línea de orilla es perpendicular a la línea de costa. Son playas de perfil incompleto. Como ejemplos podemos citar las playas de Radazul (El Rosario) y Las Caletillas (Candelaria), ambas en la costa este de la isla o la playa de Bajamar (La Laguna) en la costa norte.

Un segundo tipo de playas artificiales sería las que tienen su línea de orilla paralela a la de costa, pero la estabilidad de su arena depende de los fondos frontales indeformables en los que se apoya, aunque tengan espigones y diques de abrigo. También son playas de perfil incompleto. Como ejemplos podemos citar las playas de El Camisón (Arona), el Beril (Adeje), Puertito de Güimar (Güimar), y bastantes más.

De arriba a abajo, Dique exento de bloques de hormigón, defensa contra inundaciones por swells del hemisferio sur. En San Andrés (Santa Cruz de Tenerife), costa este. Fuente: Pablo Afonso.

Defensa de costa en Garachico, costa norte de Tenerife, con talud de accropodes (18 m3) y eccopodes (5,6 m3). Es la primera y única obra en el mundo con eccopodes, a cuyo hormigón se le dio un colorante negro para asemejarlos al color del basalto. A la izquierda, el pueblo de Garachico y la ladera de lava del volcán de Trevejos, que sepultó parte del puerto y del pueblo el 5 de mayo de 1706. Al fondo, el cono volcánico de Taco, en cuyo cráter hay una balsa de agua para riego. Fuente: Pablo Afonso.

Embarcadero de Masca, costa oeste, premio Agustín de Betancourt a la mejor obra de ingeniería civil de Canarias acabada en el periodo 2019-2023. Destaca la gran dificultad constructiva, toda por medios marinos y en un espacio natural aislado y protegido.

Fuente: Sergio Afonso.

piscinas naturales, paseos marítimos y un amplio etcétera. De todas ellas citaremos la más reciente, el embarcadero de Masca, en el acantilado de Los Gigantes, que ha sido premiada con el premio Agustín de Betancourt a la mejor obra de ingeniería civil de Canarias acabada en el periodo 2019-2023, y las playas y charcas intermareales de La Jaquita, en Alcalá (costa oeste).

Los faros

No se puede hablar del litoral de una isla sin resaltar la importancia histórica que han tenido sus faros para la navegación, aunque actualmente hayan pasado a ser una referencia secundaria. En Tenerife hay un precedente singular de los faros: el Semáforo de Igueste, que se ha incluido en el Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas. La Atalaya de Igueste fue utilizada como punto de observación de la llegada de buques a la isla desde 1506. Los vigías se comunicaban con el castillo de San Cristóbal en Santa Cruz, enviando señales propias o repitiendo las que les remitían desde dos atalayas ubicadas más al norte. Encendían tantas hogueras como barcos venían y en Santa Cruz se tocaba a rebato para prevenir a la población de la llegada de piratas, corsarios, armadas extranjeras, o de barcos con bandera amarilla (portadores de epidemias). El edificio actual fue construido, en la misma atalaya histórica de Igueste, por el Ministerio de Fomento en base a la Real Orden del 9 de junio de 1884. Aparte del precedente expuesto, en la isla de Tenerife hay 7 faros: 4 históricos (del siglo XIX) y 3 modernos (de los años 90).

Javier Davara Méndez

La historia del agua en la isla de Tenerife es una narrativa rica, compleja y, en algunos casos, dramática, que refleja la evolución de las necesidades y del ingenio humano en un entorno geográfico y geológico único. Desde la llegada de los castellanos en el siglo XV, el agua ha sido un elemento que genera prosperidad en una tierra bendecida por la climatología. Al disponer de abundante cantidad de agua, Tenerife fue durante siglos la isla más desarrollada del archipiélago. De hecho, hasta el siglo XIX contaba con varias corrientes superficiales continuas de agua de las que actualmente solo queda una.

A partir del siglo XIX, las aguas superficiales, algunos pozos costeros y los de la Vega de La Laguna así como los manantiales naturales no pudieron cubrir la demanda del desarrollo agrícola y el crecimiento de la población, y hubo que disponer de más recursos provenientes de las entrañas de la tierra. De ahí que, a partir de principios del siglo XX mucho se predijo por parte de científicos

e ingenieros nacionales y extranjeros sobre el comportamiento de las aguas subterráneas a fin de dar con la forma más productiva de extraerlas. Incluso alguna hipótesis, como La teoría de las aguas ascendentes y la isostasia en Canarias, fue publicada en 1924, en el número 2416 de esta misma revista, por el ingeniero de caminos Eugenio Suárez Galván. Fue quizás un licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios llamado Ramón de Ascanio y León quien, en 1921, con su publicación Tenerife y sus aguas subterráneas. Apuntes de Geología e Hidrografía, más se acercó a la actual explicación científica y técnica del comportamiento de las aguas subterráneas insulares y a la existencia de un gran acuífero basal. En una primera época (mediados del siglo XIX) se perforaron pequeñas galeríasnaciente, abiertas tanto dentro como en el entorno de algún núcleo de manantiales; entre 1841 y 1915 se abrieron más de 100 obras de este tipo que apenas incrementaron la

disponibilidad hídrica en 11 hm3/año (22 en 1841, y 33 en 1915). La galería-túnel Los Catalanes, cerca de la capital Santa Cruz, fue la primera perforación horizontal que irrumpió en el gran acuífero profundo de la isla: el acuífero basal, pero no fue sino a partir de 1924 cuando la galería «convencional» (llamada así para diferenciarla de las galeríasnacientes) de Los Huecos, en Arafo, y otras de la zona e incluso del norte iniciaron la explotación del mencionado acuífero.

A diferencia de las galerías-naciente, las «convencionales» son largas perforaciones (algunas de más de 5000 metros) casi horizontales, con una leve pendiente para que el agua pueda circular hacia el exterior una vez alcanzado el acuífero basal en el frente de la galería. También avanzado el siglo XX se empezaron a perforar los llamados pozos convencionales o canarios que, con un diámetro de 3 m y con galerías de fondo en busca del acuífero basal, recuerdan, en parte, el sistema de extracción de la minería carbonífera asturiana.

En 1965 el caudal conjunto alumbrado por las galerías superaba los 220 hm3/año, el cual ,junto con el aportado por pozos y nacientes, daban una disponibilidad de 255 hm3/año, que es la oferta máxima histórica de agua en la isla, conformada en su totalidad por recursos «convencionales» que, en la actualidad, se ha reducido a 145 hm3/ año. Desde 1875, año de la restauración borbónica, hasta finales del siglo XX, los métodos utilizados para alumbrar aguas subterráneas no han sido otros que los propios del laboreo

Interior de una galería horizontal donde se observa la conducción de ventilación en el hastial izquierdo y la de aire comprimido en el derecho. Fuente: CIATF.

de minas. Son ejemplo de ello los 65 kilómetros de los 289 pozos canarios y los casi 1500 kilómetros de las 500 galerías.

La iniciativa privada en el agua

Todas las obras citadas fueron realizadas por la iniciativa privada, con una extraordinaria participación de toda la sociedad, desde el humilde agricultor que necesitaba el agua para su sustento hasta la gran industria petrolífera que precisaba de garantías de suministro para su actividad industrial en la ya

extinta refinería de CEPSA en Santa Cruz. La Administración no participó en estas actuaciones salvo en contadas excepciones, como en la galería de Los Catalanes, impulsada por el Ayuntamiento de Santa Cruz a principios del siglo XX, o algunas canalizaciones tras la guerra civil. Por ello, podemos afirmar que hasta hace unas décadas el sector del agua en Tenerife era enteramente privado y la participación de la Administración se limitaba a ejercer de órgano regulador del recurso minero.

Tanquillas de Aripe, ejemplo de la atomización de la demanda y la oferta del mercado privado del agua sin un agente regulador que pueda establecer o planificar una mínima sinergia. Fuente: CIATF.

Como consecuencia de lo anterior, en Tenerife existe un mercado del agua, algo que puede resultar sorprendente para quienes no son locales. En este mercado, los propietarios de los derechos de explotación del agua tienen la libertad de vender el agua extraída al precio que acuerden con los compradores. Este mercado presenta todas las características típicas de cualquier otro mercado como la libre competencia, la existencia de monopolios u oligopolios, las fluctuaciones en los precios, y la compra y venta de acciones o

Año: 1925

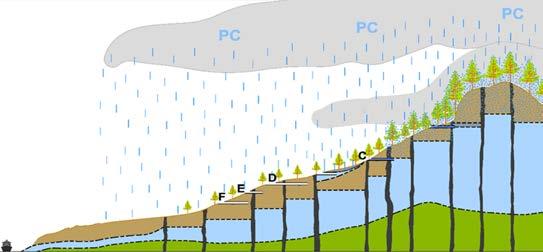

En esta representación de 1925 las galerías de la A a la F avanzan en busca del acuífero basal el cual, a su vez, está interceptado por diques verticales volcánicos de material impermeable, que, a modo de represas, forman depósitos de agua alimentados por la Precipitación Convencional (PC) y la Precipitación de Agua de Niebla (PAN) —también llamada lluvia horizontal— que recargan el acuífero basal. Algunas, como la E nunca alumbrarán, a pesar de la continua reperforación de su frente de labores, porque se verá afectada por la F que, al avanzar con mayor rapidez, ya vació los depósitos que aquella pretendía atravesar.

Fuente: J. J. Braojos Ruiz.

Año: 2000-2020

En la representación de 2020 se observa que las galerías de la A hasta la F, en color rojo, ya están agotadas (no extraen reservas) y que de la E, de color blanco, que nunca se extrajo caudal alguno al verse adelantada por la F a menor cota. Estos alumbramientos han provocado la disminución de las reservas de agua, puesto que la PC y la PAN no han logrado reponer las extracciones; no obstante, alguna de las galerías pudiera no estar totalmente seca por haber interceptado algún acuífero colgado (estaría extrayendo recursos). A menor cota, las galerías I y J también han dejado de extraer reservas, pero han tenido la fortuna de contactar con el piso del acuífero (el zócalo impermeable en color verde) que recibe ahora el agua de lluvia infiltrada que antes vertía sobre el techo del agua en los colmatados depósitos. Finalmente, las galerías L y G y la D en la vertiente contraria de la isla, son las únicas en la zona que extraen reservas de un acuífero reducido a su estrato más profundo.

La historia del agua en la isla de Tenerife es una narrativa rica, compleja y, en algunos casos, dramática

derechos. Como en cualquier otro tipo de mercado, ello ha generado, al fin y a la postre, enriquecimientos y empobrecimientos personales.

La defensa de estas singularidades a finales de los 80 movilizó a la sociedad tinerfeña, que se rebeló contra la Ley de Aguas estatal del año 1985 la cual, en cierto modo, establecía la expropiación de lo que eran los ahorros de miles de familias. La aprobación de la Ley de Aguas de Canarias, en 1990, permitió alcanzar la paz social en el mundo del agua.

Con estos antecedentes es entendible que Canarias haya necesitado una legislación propia en materia de aguas que reconozca las peculiaridades de las islas y le dote de un marco legal adaptado a sus circunstancias específicas. La Ley de Aguas de Canarias de 1990 estableció los fundamentos para una gestión autónoma e insular del recurso

hídrico y promovió el nacimiento de los consejos insulares de aguas, que administrativamente dependen de los Cabildos. En desarrollo de esa ley, el Cabildo de Tenerife creó en julio de 1995 el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), equivalente a las Confederaciones Hidrográficas de la península; es una administración pública cuya Junta General está compuesta por 50 consejeros, de los cuales 26 pertenecen a organizaciones de carácter privado (titulares de aprovechamientos, organizaciones agrarias y empresariales, etc.…), que ha desempeñado un papel crucial en la administración y planificación del agua en la isla desde su creación. No en vano Tenerife dispuso del primer plan de cuencas de España, el Plan Hidrológico de Tenerife de 1996. Lo primero que establecía el Plan era que el comportamiento del acuífero a la baja denotaba que, con el tiempo, la principal fuente de suministro iría perdiendo caudal debido a diversos factores: en

Corredores de agua regenerada

Corredores de distribución de agua regenerada previstos en el Plan Hidrológico de los cuales todos están en servicio excepto el del valle de la Orotava, que en breve se pondrá en marcha de forma parcial.

2. Noreste

1. Valle de la Orotava-Isla Baja

2. Noreste

3. Metropolitano

4. Santa Cruz-Valle San Lorenzo

5. Adeje-Santiago del Teide

6. Punta del Hidalgo

Fuente: Plan Hidrológico de Tenerife.

primer lugar, por el descenso de los niveles saturados, causante, a su vez, de pérdidas de carga hidrostática; también, la explotación por galerías en un subsuelo cada vez más profundo y, por tanto, más compacto y con menor capacidad de almacenamiento daba lugar a caudales alumbrados cada vez más bajos; por último, y no menos significativo,

la disminución del agua de recarga al acuífero, dada la constatada disminución de las precipitaciones (menos agua para recargar) y el aumento de la temperatura (aumento considerable de la evapotranspiración en detrimento de la recarga). Por otra parte, el agua extraída ha ido perdiendo calidad debido a diversos fenómenos, como la

intrusión marina en los pozos costeros o la contaminación natural a causa de la actividad volcánica de algunas zonas como la de las Cañadas del Teide.

Un problema añadido que se presentaba con las galerías era que, una vez se alcanzara la reserva de agua subterránea, el caudal no dejaría de aflorar hasta que no se drenara por completo el agua almacenada en ese depósito; a pesar de que se intentaron distintas soluciones de estancamiento en Tenerife estas nunca llegaron a funcionar por razones básicamente geológicas mientras que en la isla de La Palma sí tuvieron éxito. Esta incapacidad de regulación del caudal alumbrado por las galerías hacía que durante el invierno, cuando la demanda agrícola disminuía, el mercado no podía asumir tanta agua y, por tanto, esta se perdía a través de barrancos. Esta situación fue corregida con el diseño y la construcción de balsas en distintas zonas de la isla para que se pudieran almacenar dichos sobrantes. A fin de gestionar estas balsas y distribuir el agua almacenada en época estival, el Cabido creó en 1988 BALNORTE, que en 1992 pasó a denominarse BALTEN (Balsas de Tenerife), un organismo autónomo que ha funcionado con éxito a modo de gran comunidad de regantes a nivel insular, gestionando no solo las aguas subterráneas de las galerías sino las aguas residuales regeneradas ya a partir de 1993.

Ante el constante e irremediable descenso de la disponibilidad de agua subterránea se tuvo que apostar por el recurso de agua industrial para cubrir una demanda en crecimiento, tal y como quedó reflejado en el primer Plan Hidrológico Insular aprobado en 1996. Ese Plan ya puso de manifiesto que el sistema hidrológico en la isla, a pesar de que naciera para cubrir una necesidad municipal o incluso comarcal, tenía una clara proyección insular donde las sinergias y las

economías de escala podían jugar un papel trascendental. Por ello, la primera planificación agrupó a los 31 municipios de la isla en diversas comarcas y estableció que en el futuro estas comarcas debían estar interconectadas entre sí.

Depuración y desalinización

En el caso del abastecimiento, era un hecho que las zonas productoras de agua subterránea de la isla estaban conectadas con las zonas demandantes a través de canales, la mayoría de ellos financiados por la iniciativa privada, pero en el ciclo del saneamiento, depuración y regeneración el escenario era bien distinto. Un ejemplo son las numerosas depuradoras municipales, construidas a principios de los años 80, que nunca cumplieron su objetivo debido, entre otras razones, a la incapacidad de los ayuntamientos para gestionarlas. El Plan Hidrológico estableció la construcción de 13 sistemas de saneamiento y depuración comarcales, encargados de tratar el agua de varios municipios, permitiendo así su gestión por una entidad supramunicipal como el CIATF. Desde el principio, se previó que esas aguas depuradas se utilizaran para el riego y para ello –dado que las áreas productoras de agua regenerada, como el área metropolitana de Santa Cruz-La Laguna, no coincidían con las que la demandaban–, se construyó y se puso en marcha en 1993 un corredor de agua regenerada que, a través de 62 kilómetros, bordea el lado sur de la isla y que en 2005 se prolongó 30 kilómetros más por el borde oeste, completando dos lados del triángulo isósceles que forma la isla, y que fue gestionado por BALTEN. Este gran corredor se complementa con otros corredores menores en la zona metropolitana y noreste, así como uno en el lado norte de la isla. De manera similar, se planificó la producción y distribución de agua de mar desalada a través de las EDAM (Estaciones

Corredores de agua desalinizada

Corredores de agua desalinizada previstos en el Plan Hidrológico de los cuales, al menos de forma parcial, están todos en servicio salvo el número 1 (noreste) y 8 (isla baja).

7. Oeste

6. Adeje Oeste

5. Adeje-Arona

4. Abona

1. Noreste

2. Área Metropolitana

3. Valle de Güímar

4. Abona

5. Adeje-Arona

6. Adeje Oeste

7. Oeste

8. Isla Baja

9. Pto. de Sta. Cruz de Tenerife

Desalinizadoras de Agua de Mar) supramunicipales y de los corredores que, a modo de autopistas del agua, bordearían la isla. Y así, durante las últimas décadas, las fuentes de suministro proveniente de la producción industrial han ido ocupando el espacio dejado por la merma de las aguas subterráneas debido al agotamiento del acuífero.

El prodigioso crecimiento de la industria turística, que supone más del 30% del PIB de la isla, no hubiese sido posible sin la producción de agua de mar desalada. La primera desaladora pública y comarcal fue la del núcleo turístico de Adeje Arona, en el sur de la isla, el mayor de Canarias, donde se instaló para poder garantizar el

abastecimiento y dejar de derivar recursos hidráulicos subterráneos de otros usos, como el urbano o agrícola, con menor capacidad de poder pagar precios más altos. Claro ejemplo de que no todo son ventajas en un mercado libre.

Esta importante zona turística pasó de ser demandante de recursos a productora, ya que el autoabastecimiento con agua desalinizada se complementó con el agua residual regenerada de la depuradora comarcal de Adeje Arona, cerrando así el ciclo del agua. De este modo, el agua desalinizada que la propia industria turística produce, usa y depura a su coste la entrega a la agricultura en perfectas condiciones para su uso agrícola. De hecho, cuando en la pandemia de la COVID el turismo despareció de la isla hubo serios problemas para abastecer las zonas de regadío, que dependen de las aguas regeneradas generadas por aquel.

Este ejemplo es el que se ha querido repetir a lo largo de toda la isla y por ello el esfuerzo que, en estos últimos ocho años, la Administración pública ha desarrollado y del que se empiezan a ver los frutos. Tenerife pasará de disponer de 4 EDAR comarcales obsoletas –que solamente depuraban unos 55 000 m3/día–, a 9 EDAR con una capacidad de depuración y regeneración de 155 000 m3/día, lo que representa el 90% del agua residual generada en la isla.

A pesar de la realidad expuesta y de que se ha hecho un gran esfuerzo inversor por parte de las administraciones, aún falta mucho trabajo para optimizar estas inversiones; la red de alcantarillado insular no está completada en una isla donde los núcleos residenciales nacieron sin sistema de saneamiento interconectado y donde hay cientos de núcleos dispersos. Afortunadamente, las principales ciudades y núcleos turísticos sí disponen de un sistema ya completo. Nos enfrentamos pues a un futuro esperanzador en la isla de Tenerife respecto a la gestión del agua donde las medidas del Plan Hidrológico concluidas, iniciadas y por iniciar buscan un triple resultado positivo:

• Garantía del abastecimiento urbano y agrícola gracias a la red de depuradoras y desaladoras.

• Eliminación completa de vertidos al mar y al subsuelo, cerrando la economía circular del agua. El objetivo es conseguirlo al 95% en 2026.

• Disponer de un recurso imprescindible a un coste más asequible que en épocas anteriores, donde las energías renovables desarrollarán un papel crucial. Y todo ello sin olvidar y sin dejar de proteger las obras de captación y canalización de aguas subterráneas, en su mayoría privadas, que tanto han contribuido a la prosperidad de la isla de Tenerife.

El origen de BALTEN

La problemática del agua en Canarias no puede separarse de la escasez de recursos naturales, la fragilidad medioambiental, el impacto de actividades económicas y la elevada densidad de población. La existencia de un déficit hídrico histórico ha provocado que las islas hayan sido pioneras en la implementación de nuevas técnicas para la consecución de este recurso.

BALTEN es un buen ejemplo del ingenio canario a la hora de aprovechar un recurso tan escaso y necesario como el agua mediante la construcción de balsas para regular los excedentes invernales de las explotaciones

agrarias, evitar que esa agua se perdiera y poder disponer de ella en verano, cuando las reservas resultaban insuficientes.

Para facilitar y unificar la gestión completa de todas las infraestructuras hidráulicas desarrolladas, asociadas al Plan de Balsas del Norte de Tenerife (1980-1990), el Cabildo Insular de Tenerife creó en 1988 la Entidad Pública Empresarial Local Balsas del Norte de Tenerife (BALNORTE), cuya finalidad básica se ceñía al «abastecimiento de aguas para riego y conseguir una regulación temporal de las aguas disponibles».

Se le adscribían en aquel momento las diez balsas reguladoras que formaban parte

del referido Plan de Balsas y se zonificaba la vertiente norte en cinco zonas. En 1992, con vistas a asumir un año más tarde las infraestructuras incluidas en el Programa de Reutilización de las Aguas Depuradas de las Ciudades de Santa Cruz y La Laguna (1984-1994), así como a ampliar sus límites a todo el territorio insular, se aprobó una modificación de los estatutos de BALNORTE para adscribirle también el conjunto de obras incluidas en el referido Programa, creándose una zona más, denominada zona 6, con la que se abarcaba la totalidad de la isla. El organismo pasó a llamarse BALTEN y su finalidad era el servicio

de abastecimiento de agua para riego en la isla, conseguido a través de la regulación temporal de las aguas subterráneas (pozos y galerías) y superficiales (escorrentías, barrancos, etc.), disponibles mediante un sistema de balsas y depósitos reguladores, así como de una extensa red de tuberías. En 1996 se unieron a las aportaciones descritas las procedentes de la desalación de aguas subterráneas, una técnica de necesaria implantación en la isla debido a la mala calidad progresiva de las aguas subterráneas, causada entre otros motivos por la sobreexplotación.

Actualmente, la infraestructura BALTEN la compone un total de 21 balsas de riego, con una capacidad total de almacenamiento de más de 5,1 hm³; tres desaladoras con tecnología EDR (electrodiálisis reversible), dos de agua depurada y una de agua salobre; 1500 kilómetros de conducciones y tuberías de transporte y distribución; tres pozos; una galería de agua subterránea; y más de 11 500 abonados para el suministro de agua de riego en Tenerife. Es de destacar la importante dispersión de los más de 11 500 puntos de suministro gestionados por BALTEN y su distribución, concentrada entre la costa y la cota 600 m s. n. m.

El volumen de agua suministrado en 2023 a los regantes fue de 21,11 hm³, de los cuales el 90,1% se destinó a la agricultura y el resto, a los campos de golf. La mayor parte del agua se corresponde a aguas regeneradas, las cuales han experimentado un crecimiento del

70% en los últimos 10 años, lo cual da una idea bastante precisa del periodo expansivo vivido por BALTEN y su apuesta decidida por este recurso. Mención especial merece la incorporación de aguas procedentes de la desalación del agua de mar a los sistemas de suministro de agua agrícola, un recurso incorporado temporalmente y condicionado a la disponibilidad de capacidad de desalación, y en el que se da prioridad al abastecimiento urbano.

El «inmovilizado» adscrito a BALTEN comprende un total de 127 infraestructuras, que incluye las conducciones de transporte de agua para riego ejecutadas por el Estado a mitad del siglo XX; un total de 21 balsas; las infraestructuras relacionadas con el sistema de reutilización de aguas depuradas en la isla de Tenerife y las EDAS —las estaciones desalinizadora de agua salobre— de la Isla Baja.

30 años de reutilización de agua regenerada (1993-2023)

La experiencia en la reutilización de aguas residuales en Tenerife se inicia en el año 1984 con la realización del Estudio de Viabilidad de la Reutilización de las Aguas Depuradas de las Ciudades de Santa Cruz y La Laguna por parte del Cabildo de Tenerife y el Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

Ese estudio definió la infraestructura de la reutilización de las aguas depuradas de las ciudades de Santa Cruz y La Laguna una vez contempladas las diversas alternativas,

concluyendo que las alternativas más ventajosas eran reutilizar las aguas urbanas de Santa Cruz en el Valle de San Lorenzo, en el municipio de Arona de la zona sur de la isla, y las de La Laguna, en el Complejo de Valle Guerra, en el propio municipio de La Laguna, demostrándose su viabilidad técnica y su rentabilidad económica y financiera.

El estudio contemplaba también la construcción de dos embalses y 70 km de tuberías de impulsión hacia el vértice sur de la isla, así como una balsa de 50 000 m³ y 12 km de tuberías de transporte en el norte. Ambas actuaciones se encuentran en funcionamiento desde 1993, si bien en la zona norte se han venido utilizando aguas blancas hasta el año 2022, ya que hasta entonces la zona podía mantenerse con las disponibilidades existentes.

Con la incorporación del agua regenerada se consigue dar respuesta, en un momento de escasez del recurso, a una creciente demanda hídrica del sector agrícola, con criterios de calidad sanitaria y agronómica que cumplen con los estándares más exigentes, de una forma medioambientalmente sostenible para el conjunto insular, y contribuyendo a promover la economía circular.

El sistema de reutilización

Santa Cruz- sur de Tenerife

El primer sistema de reutilización en entrar en funcionamiento fue el de Santa Cruz-Valle de San Lorenzo; en la actualidad, continúa siendo un sistema fundamental para el riego agrícola y de campos de golf de aquella zona.

El proceso consiste en reutilizar las aguas que se depuran en la EDAR de Santa Cruz y que, tras un proceso de filtrado, pasan a una estación de bombeo desde donde se

impulsan hasta un depósito situado en El Tablero, en la cota 305 m s. n. m. Esta estación de bombeo es el punto de inicio de la reutilización y está gestionada por BALTEN, que desde enero de 1995 mantiene un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz por el que se regula la entrega a BALTEN del agua depurada por parte de la empresa municipal de aguas.

Desde ese depósito parte una conducción de 62 kilómetros de longitud que traslada por gravedad las aguas hasta la balsa del Valle de San Lorenzo, coronada en la cota de 202 m s. n. m. Este sistema lo conforman también una serie de balsas y depósitos intermedios que dan servicio a los regantes de otras zonas. La alta salinidad del agua procedente de Santa Cruz (con valores entorno a los 2000 µS/cm) dificultaba su uso, principalmente en el riego del plátano. Por ese motivo, se dotó a las instalaciones de la balsa de Valle de San Lorenzo de una estación desaladora por el procedimiento de electrodiálisis reversible (EDR) para tratar parte de las propias aguas depuradas.

Esta planta contemplaba como proceso más idóneo la desalinización del agua depurada mediante electrodiálisis reversible,

Con la incorporación de agua regenerada se consigue dar respuesta, en un momento de escasez del recurso, a una demanda hídrica creciente del sector agrícola

Volumen de agua aportada a los sistemas de reutilización de Tenerife

principalmente por su menor exigencia en los tratamientos terciarios previos a la misma y por el menor porcentaje de rechazo (< 15%) que producía. Hoy en día, la capacidad de producción de esta planta es de 16 500 m³/ día, y ofrece a los agricultores agua de gran calidad, que cumple con los requisitos mínimos exigidos en el R. D. 1620/2007, que establece el Régimen Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas en España.

El 15 de abril de 1993 llegaba la primera gota de agua depurada a la balsa de San Isidro, constituyendo así la fecha de inicio de la reutilización de agua regenerada en Tenerife. Existen también sistemas de reutilización en

el sur de la isla (Adeje-Arona) y en la zona noroeste.

Las futuras actuaciones del Cabildo contemplan el suministro a otras zonas de la isla a medida que vayan entrando en funcionamiento las depuradoras en ejecución y las proyectadas.

El uso agua regenerada en la agricultura representa un beneficio doble ya que, por un lado, se libera volumen de agua para destinarla a consumo humano y, por otro, se produce un beneficio medioambiental importante ya que se reduce el vertido de agua depurada al medio receptor. Además, el agua regenerada ofrece una calidad fisicoquímica y biológica

BALTEN es un buen ejemplo del ingenio canario a la hora de aprovechar un recurso tan escaso y necesario como el agua

excepcional para los cultivos y contribuye a reducir el uso de fertilizantes.