8 minute read

Pós-modernidade e pós-modernismo

from Relatorio TH4-B

by rjgfo

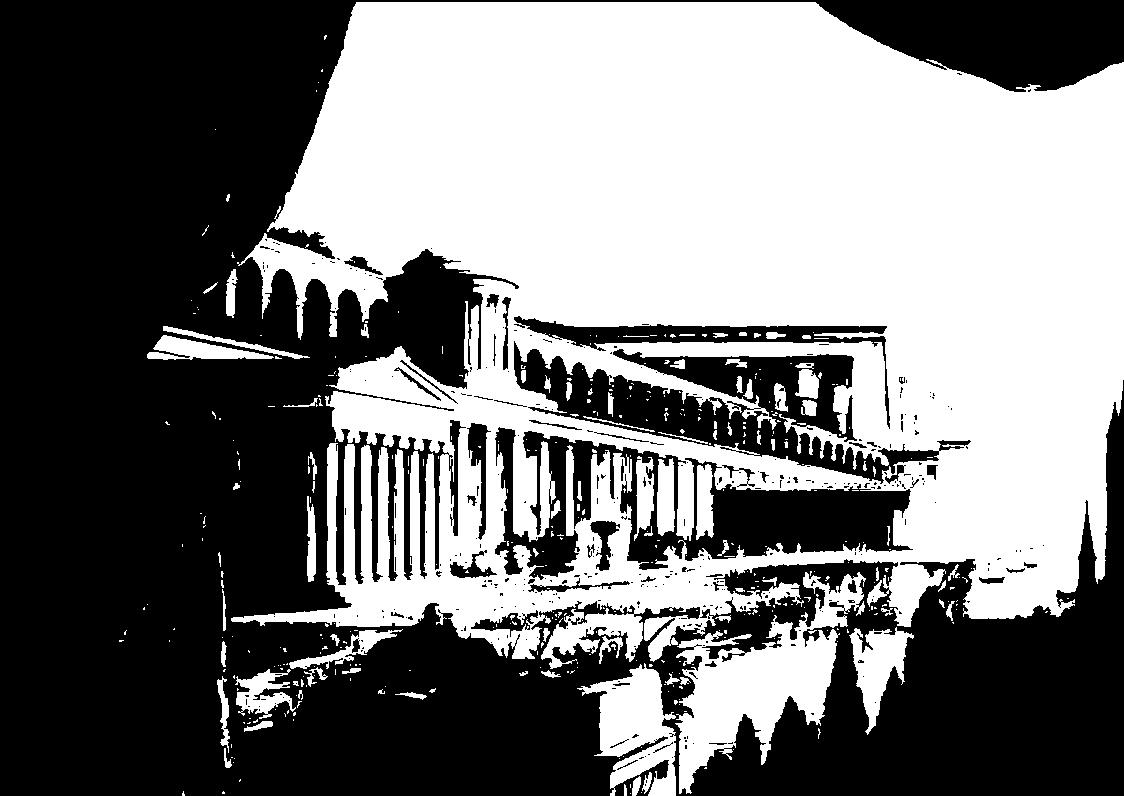

Demolição do conjunto habitacional Pruitt-Igoe Como toda transição entre períodos históricos e movimentos artísticos, é difícil estabelecer um momento específico que marcou a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Enquanto para a autora Felicity Scott não existe uma ruptura abrupta de um momento a outro e sim um longo processo de pós-modernização, para o autor Charles Jencks é decretada a morte da arquitetura moderna com a derrubada do conjunto habitacional Pruitt-Igoe, em 1972, considerado um ato simbólico e com grande caráter midiático, que parece indicar a superação do projeto moderno, no momento em que este não consegue mais atender às demandas sociais, políticas e econômicas que se propunha. Já para Fredric Jameson (1985), o mais característico traço do período é a dissolução de algumas fronteiras e divisões fundamentais, notadamente o desgaste da velha distinção entre cultura erudita e cultura popular, também conhecida como cultura de massas.

Talvez um grande problema enfrentado pelos historiadores que estudam essa transição seja a característica específica da pós-modernidade de ser algo muito amplo, que diz muito mais sobre o que não é do que o que é de fato, uma visão de mundo que mais se opõe e pouco se propõe. No campo cultural parece ser mais vasto e de difícil definição ainda. No sócio-econômico, enquanto a modernidade pode ser associada à políticas de bem-estar social, a pós-modernidade é fortemente marcada pela sociedade do consumo e pela adoção de medidas neoliberais.

Advertisement

Na modernidade, já havia a ideia de ruptura abrupta em relação ao período anterior. Para alguns autores, a pós-modernidade é a acentuação de aspectos já presentes na modernidade, e não necessariamente uma ruptura. Não seria uma superação, mas sim um desdobramento acentuado, já que a ideia de fragmentação, por exemplo, é por excelência moderna. O que muda é a intensificação desses desdobramentos, inclusive para questões que começaram a ser pensadas na modernidade. Utiliza-se dos próprios recursos da modernidade para questioná-la.

David Harvey (1992), introduz o pós-modernismo na cidade de maneira bastante contundente:

No campo da arquitetura e do projeto urbano, considero o pós-modernismo no sentido amplo como uma ruptura com a ideia modernista de que o planejamento e o desenvolvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga escala, de alcance metropolitano, tecnologicamente racionais e eficientes, sustentados por uma arquitetura absolutamente despojada (as superfícies “funcionalistas”

austeras do modernismo de “estilo internacional”). O pós-modernismo cultiva, em vez disso, um conceito do tecido urbano como algo necessariamente fragmentado, um “palimpsesto” de formas passadas superpostas umas às outras e uma “colagem” de usos correntes, muitos dos quais podem ser efêmeros. Como é possível comandar a metrópole exceto aos pedaços, o projeto urbano (e observese que os pós-modernistas antes projetam do que planejam) deseja somente ser sensível às tradições vernáculas, às histórias locais, aos desejos, necessidades e fantasias particulares, gerando formas arquitetônicas especializadas, e até altamente sob medida, que podem variar de espaços íntimos e personalizados ao esplendor do espetáculo, passando pela monumentalidade tradicional. Tudo isso pode florescer pelo recurso a um notável ecletismo de estilos arquitetônicos. (HARVEY, 1992, p. 69)

Algo que define a pós-modernidade como visão de mundo é a superação de grandes narrativas. As grandes narrativas são as narrativas que a modernidade instaurou na ordem social, que pautava a forma como se vivia, como por exemplo a ideia de verdade sobre as coisas, o que faz de um povo um povo, etc. As narrativas por si só tem a intenção de explicar fenômenos e construir verdades - que nada mais são do que narrativas que se sobrepõem a outras - e nesse momento elas se tornam instáveis e fragmentárias. A única grande narrativa que persiste, e sai até fortalecida, é a do capitalismo. A emergência da pós-modernidade está estreitamente relacionada à emergência desta nova fase do capitalismo avançado, multinacional e de consumo.

Jameson (1985) utiliza do termo esquizofrenia para explicar a incapacidade de interpretar e lidar com as verdades das narrativas do século XX e dificuldade de discernir a linha entre arte erudita e formas comerciais. Foucault questiona a narrativa das verdades construídas e objetividade total em relação a dados fenômenos, se opondo a verdades absolutas e apontando a existência de múltiplas faces de um mesmo fenômeno. Por exemplo, a ideia de povo não era pensada de maneira ampla e rica em diversidade de elementos, e sim reduzida à um grupo dominante, sem representatividade ou fidelidade à realidade. Com a fragmentação das narrativas, visões multifacetadas se fazem necessárias para entender a realidade, incorporando, inclusive, a precariedade da vida cotidiana. As ideias são questionadas, revisadas, fragmentadas e reinterpretadas.

O sonho do arquiteto. Thomas Cole, 1840

A velha, grande e única narrativa dá lugar a várias outras, o que parece abrir precedentes para distorções e interpretações frágeis sobre a realidade. Pós-verdades e pós-políticas são fenômenos decorrentes dessa fragmentação, e de forma ainda mais radicalizada a forte onda anticientificista.

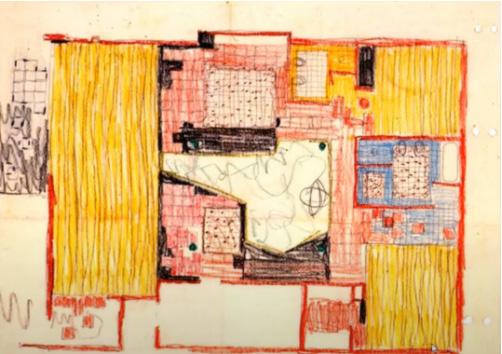

Referências à Bauhaus, Mies van der Rohe como exemplo de paródia É esse o pano de fundo que possibilita, também, o florescimento massivo do neoliberalismo como o caminho para se resolver os problemas econômicos e até sociais a partir de então.

Pode-se dizer que a arquitetura, de certa maneira, é solicitada para explicar a pósmodernidade, por conta do seu teor fortemente visual facilitar a compreensão de ideias de difícil enunciação. Enquanto a arquitetura moderna possuía um cliente ideal, o homem europeu, de 1,80 m, segundo Le Corbusier e seu modulor, na pós-modernidade ele também é fragmentado e sua leitura se torna múltipla, e as respostas às demandas, plurais. A arquitetura, mesmo sendo um conhecimento relativamente conservador, reconhece que certos dogmas simplistas deveriam ser questionados, incorporando a ideia de pós-modernidade cedo em seu repertório.

O pós-modernismo na arquitetura surfa, formal e esteticamente, numa imprecisão, em um estilo formado por “retalhos”, colagens de fragmentos, “falando de máscaras e de estilos mortos”, colocando a ideia de construção em xeque. Falar através de máscaras e de estilos mortos. Ao contrário do ecletismo, marcado pela mistura e experimentação formais, a arquitetura pósmoderna busca corroer a unidade, fugindo da universalidade. Essa diferença acontece justamente pelo fato de não ter existido uma arquitetura moderna antes da eclética, grande propulsora das ideias pós-modernistas. Segundo Harvey (1992), para Jencks “a arquitetura pós-moderna é anti vanguardista, isto é, não deseja impor soluções, ao contrário da tendência passada.”

Harvey prossegue: “ficção, fragmentação, colagem e ecletismo: todos infundidos de um sentido de efemeridade e de caos, são os temas que dominam as atuais práticas da arquitetura e do projeto urbano.”

Cabe aqui observar que a arquitetura moderna, em diversas situações, foi planejada a partir de um cunho evidentemente étnico e racial, identificado em edifícios planejados estritamente para famílias brancas ou negras, sem que se adequassem à convivência comum entre elas. Isso se observa na desvalorização de regiões habitadas pela população negra e pobre, por exemplo, e o inverso ocorrendo quando se dá a gentrificação de espaços, com a saída, normalmente compulsórias, dessa população, dando espaço a um público mais elitizado. Na demolição do Pruitt-Igoe, inclusive, é possível fazer esse tipo de interpretação, quando os dizeres de que “o espaço se tornou inabitável” são ambíguos e podem remeter tanto à precariedade física do edifício, quanto à precariedade social, reflexo de uma cultura altamente discriminatória, principalmente naquele momento da história e naquela região dos Estados Unidos, e que persistem até hoje, de certa maneira.

Dois conceitos apresentados por Jameson foram o da paródia e do pastiche, com o primeiro sendo o “aproveitamento da singularidade dos estilos para incorporar idiossincrasias e singularidades”, criando uma imitação que simula o original, de forma a ridicularizá-lo, e o segundo a imitação dos estilos, particularmente dos “maneirismos e tiques estilísticos, porém sem o impulso satírico da paródia, perdendo seu referente”. De forma prática, existe uma norma - o movimento moderno, por exemplo, com os 5 pontos do pensamento corbusiano - enquanto a paródia reconhece a legitimidade dessa norma, ao mesmo tempo que a subverte e deturpa seu aspecto original, o pastiche faz intervenções de forma que a referência - a norma - seja perdida, fazendo com que a paródia se torne genérica.

Tais conceitos podem ser personificados, por exemplo, no fenômeno da “disneyficação”, em que transforma tudo num parque de diversões, eliminando as imperfeições da referência original e criando um espaço sem nenhuma contradição. Outra alusão pode ser feita no uso da coluna, que durante o movimento moderno, se torna o piloti - componente quase onipresente depois da formulação dos 5 pontos da arquitetura de Le Corbusier. No pós-modernismo, a coluna ganha um papel estético e formal semelhante ao da coluna antiga, mas com o caráter de colagem e de paródia, típicos desse momento da arquitetura.

Muitos elementos da arquitetura pós-moderna possuem soluções meramente plásticas, formais e estéticas, que não se rebatem internamente, com os volumes externos e internos tendo relações muito distintas entre si. Observa-se um retorno da dimensão figurativa, superando um tipo de expressão plástica abstrata apreendida pelo intelecto e não pelo gosto e prazer estético superficial, culminando, por vezes, em um deleite estético apelativo e populista - talvez a expressão da lógica mais profunda do próprio sistema social desse momento. Nas palavras de Harvey (1992):

Enquanto os modernistas vêem o espaço como algo a ser moldado para propósitos sociais, os pós-modernistas o vêem como coisa independente e autônoma a ser moldada enquanto objetivos e princípios estéticos, que não têm necessariamente nenhuma relação com algum objetivo social abrangente, salvo, talvez, a consecução da intemporalidade e da beleza “desinteressada” como fins em si mesmas. (HARVEY, 1992, p. 69)

Sede dos estúdios Walt Disney, Burbank, Califórnia