PRÉFACE

Nous n’avons pas la prétention de l’éternel. Notre geste tient plutôt dans le désir simple qui précède la construction des cathédrales, des encyclopédies, des nuits de karaoké ou des documents Google partagés – bâtir modeste mais qui s’accorde au commun. Notre motivation est une fascination pour ce qui nous dépasse.

Là, quelque chose se dévoile. Une brèche se lève, souveraine, et nous accuse. Tendrement, elle pointe du doigt nos manies, ces pierres sur lesquelles nous avons érigé nos fragiles identités. La brèche parle de nos fantômes, nous rappelle notre devenir-cimetière. Elle nous attend, patiente, souterraine, jusqu’à l’éclosion irrémédiable de sa puissance tectonique.

C’est dans les fibres sectionnées que la lumière reflue. Là où s’unissent les surfaces se révèle une pâte sèche et friable. Le corps, de retour au même, est une danse qui trace un savoir circulaire, dépassant le verbe renversé – la profondeur est un jaillissement de fulgurances obscures.

Au pic des molaires saillit le doute, lueur astigmate. Le désir s’ébroue d’insomnie et nous mord. Gut instinct magnifié, nous pourchassons l’appel au vide pour nous tromper sciemment, pour nous offrir au vrai jour. La houle sous nos ongles mal peints nous montre ce qui protège. Elle jaillit au bout de nos doigts en fleurs et se plante au creux du nerf, dans la blessure originelle.

À travers la chair diaphane, nous apercevons le galbe des gouttes de peinture, ces corps tombés sur la toile devenus le dernier langage qui remue au chaud. Nous cherchons à tâtons la formule verticale de la pluie, chaque soir un rituel différent, une terre nouvelle où plonger nos doigts sales de la veille. Comment échapper au geste cyclique ?

Nous dédions cette fresque défrichée aux peaux muées et aux regards qui les écorchent. À celleux qui tournent les coins ronds et laissent des demi-lunes dans le creux des paumes. À celleux qui ramassent les pots cassés pour en faire des corps. À celleux qui revêtent leurs cellules mortes, qui s’acharnent à la mitose. Parmi les pigments terreux, vous existez, vous brillez. De votre chant se découvre une lame douce qui lentement se glisse sous la langue. Une ouverture où inventer.

Car la parole est une arme qu’on retourne dans son ventre. Elle couvre la nuit de sa béance. Le calme se fend, dans ses veines nous sentons respirer une vulnérabilité neuve – approchez, encore, sentez, juste-là. Des morceaux avivés en veilleuse trouvent nos langues naissantes au pied du bruit. La gorge s’éveille, la voix se fait cicatrice et la boucle se referme enfin. Il s’agit d’allumer le cri.

Gabrielle, Mathilde, Camille, Morgan, Jeanne et Robert

03

TABLE DES MATIÈRES

Mathilde Côté Le fracas est un bruit sourd ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ page 07

Aglaé Boivin Lointain-meurs. Il n’est que de vomir l’âme

Véronique Bisson Les rubans de thalle

page 15

page 21

Maxime Herbaut La brique page 25

Clémence Bergeron Si je t’appartiens, j’appartiens à tout le monde ⋅⋅⋅⋅⋅ page 31

Laura Cousineau L’impossible retour

LE PETIT ESPACE

page 39

Camille Colobert Nulle Part ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ page 45

Emilie Victor Ollivier Meuble ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ page 47

Charlotte Liguori Pulvérisé ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ page 51

Fanny Chenail Mouvoir l’horizon ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ page 52

Ella Stürzenhofecker Lee ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅ page 55

Samuel Malenfant Un billet mauve en polymère

Camille Bergeron Quintette pour journées tièdes

Anthony Fréchette C’est quoi cette manie de se suspendre

Barbara Lepeltier Faire parler les fleurs de peau

page 61

page 71

page 77

page 81

Britany Duquette Femme tombale page 89

Mégane Denicourt La dialyse est une forme de danse

page 95

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

05

LE FRACAS EST UN BRUIT SOURD

MATHILDE CÔTÉ

Un souvenir : j’ai 7 ans, c’est la nuit, j’ai fait un cauchemar et j’essuie les larmes qui fuient en silence sur mon visage avec les longues oreilles de mon toutou lapin.

Je ne le sais pas encore, mais plus tard j’essuierai mes larmes sans tissu duveteux, je laisserai les langues rugueuses d’hommes dont je ne connais pas le nom les lécher. Je laisserai leurs mains calleuses et leurs torses sans visages me les arracher comme une marguerite qu’on cueille en chemin pour la laisser flétrir sur un bord de fenêtre en août.

07

Lorsqu’ils s’effaceront d’eux-mêmes, car s’il y a une chose que les hommes savent bien faire, ce n’est pas l’amour, mais quitter, je trancherai l’eau qui coule de mes yeux avec l’arête aiguisée d’une réponse qui ne vient pas. J’en ferai des stalactites avec la froideur du silence. Je tarirai la source moi-même avec un couteau les soirs de pleine lune.

J’essuierai mes larmes avec des choses dures et cassantes pour éviter de me transformer en flaque d’eau. ‡

C’est une journée comme les autres, il fait chaud, le soleil brille. Le ciel est sans nuages, peut-être.

Quelqu’un, quelque part, cuit ses œufs un peu trop longtemps. Le jaune ne coulera pas.

Une autre dort profondément alors que retentit son alarme. Elle sera en retard au travail aujourd’hui.

Dans une banlieue du Québec, je viens à peine d’arriver au monde. J’ai un an, ma petite tête est sans cheveux, mes parents sont papa et maman pour la première fois et rien de mal ne peut arriver dans l’univers.

À Boston, l’aéroport grouille de vie malgré l’heure matinale. Il est 8h14. Un boeing quitte l’aéroport avec 16 minutes de retard.

À 8h42 deux hommes entrent dans le cockpit et tuent les deux pilotes chargés d’amener ce vol à Los Angeles.

À 9h03, le vol 175 United Airlines s’échoue dans le flanc Sud d’une tour jumelle, entre le 78e et le 84e étage.

Plus de deux cents personnes sont tuées sur le coup. Je me demande avec quoi les familles des victimes essuient leurs larmes lorsqu’elles apprennent la nouvelle.

Une confidence : j’ai une nouvelle amie. Elle m’avoue à demi-souffle que cela fait trois ans qu’un homme n’a pas vu son corps nu. Le dernier devant qui elle s’est dévêtue était son ex copain.

Elle me raconte que, le soir où elle a rompu avec lui, ils sont restés encore ensemble quatre mois. Elle me raconte qu’elle a dit : c’est fini. Et qu’il a dit : non. Comment on peut dire non ? Il a dit : non. Mon amie est une femme intelligente, nous le savons toutes les deux, mais elle est restée avec cet homme. Elle dit : il entrait dans des accès de colère quand un autre garçon venait me parler. C’était toujours ma faute.

Quand elle a rompu avec lui et qu’il a refusé, il a tenté de l’embrasser et de la dévêtir, elle a dit non, il a dit s’il-te-plaît je t’aime, elle a dit non, il a glissé ses mains sur ses hanches et sa langue dans sa bouche, elle a murmuré non, il a glissé ses doigts entre ses jambes, elle a soufflé non, il a forcé son érection dans sa fente comme un boeing dans un immeuble et même si elle avait dit non ça n’aurait rien changé, mais cette fois elle était fatiguée. Peut-être laisse-t-elle échapper un soupir. Elle ne dit plus rien et il jouit et ils continuent à être ensemble pendant quatre autres mois.

Mathilde Côté 08

‡

‡ 09

Un aveu : je suis de celles qui sont maudites, de celles qui pleurent quand ça fait mal, mais aussi parfois quand c’est trop beau, à cause de papa qui m’écrit bonne nuit même si j’ai 23 ans, même si je suis une adulte avec un appartement, ou à cause de pissenlits particulièrement jaunes un après-midi d’été.

Je suis de celles qui s’écorchent sur des confessions dites trop vite, crachées hors de soi comme un mucus collant et sale ; je suis de celles qui s’effritent au contact de ceux qui parlent fort et ne disent rien.

Je suis de celles qui se croyaient différentes et incomprises à 15 ans, avant de grandir et de se rendre compte qu’il n’y a rien de spécial à vouloir mourir, haïr le rose et passer trop de temps sur tumblr. Bien vite, on se rend compte que toutes les adolescentes sont dépressives et veulent ressembler à autre chose.

La seule chose qui me différencie de mes amies aujourd’hui est qu’aucun homme colérique ne m’a jamais aimée.

Un souvenir : j’ai 14 ans, je porte des jeans troués et des band tees (les vieux ce sont les meilleurs), j’écoute du rock et je n’ai plus de toutou lapin. À cet âge, je crois dur comme fer que la vulnérabilité est le plus grand des dangers.

J’essaie de me construire des murs d’acier blindés avec des marguerites et quelques bulles de savon. J’étais bien loin de m’ériger une carapace, je vivais au cœur d’une boîte en verre qui se fracasse dès qu’on hausse le ton ou qu’on oublie de m’inviter à la fête. Tout s’y réverbère très fort et je manque d’air.

À 14 ans, j’écoutais du rock comme si ça pouvait me rendre épineuse, mais je suis toujours restée une enfant découpée dans du papier de soie.

Une enfant maudite.

À 8h59, un message est envoyé dans l’air comme un avion kamikaze.

Un doute : je me fais une amie dans l’autobus qui se rend à l’école secondaire. Au milieu de la ferraille jaune nous sommes des pousses de femmes qui jouent à être grandes. Peut-être sommes-nous crédibles. Peut-être notre leurre est-il aussi évident que l’espace vide qui me nargue, lorsque j’essaie la brassière de maman.

Un jour, je remarque une ecchymose sur l’épaule de mon amie, c’est une marque bleue, arrogante, qui s’ouvre sur son bras comme une fleur au soleil. Je lui demande ce que c’est et elle ricane. Rien de grave, elle joue à se battre avec son copain et il y est allé un peu trop fort. Je ne ris pas. Elle m’assure que tout va bien. Peut-être qu’elle arrive à se croire.

Plusieurs mois plus tard, elle aura rompu avec cet homme et m’avouera qu’il l’empêchait de faire certaines choses, comme se maquiller ou porter des jupes ou aller au bar sans lui.

La marque orchidée refait surface dans mon esprit. Nous comprenons sans parler.

“Jules, this is Brian. Listen, I’m on an airplane that’s been hijacked. If things don’t go well, and it’s not looking good, I just want you to know I absolutely love you, I want you to do good, go have good times, same to my parents and everybody, and I just totally love you, and I’ll see you when you get there. Bye, babe. I hope I call you.1” ‡ 11

1 O’Kane, Caitlin, “Brian Sweeney’s voicemail to his wife gets shared on 9/11 every year. Here’s who he was.”, CBS News, https://www.cbsnews.com/news/brian-sweeney-september-11-voicemail-who-is/, 11 septembre 2023

10

‡

Mathilde Côté

‡

‡

Lorsque les tours jumelles se sont effondrées, lorsque leurs murs se sont lézardés jusqu’à se briser, je me demande ce qu’elles ont ressenti. Le feu au ventre, la surprise de la cassure, l’effondrement. Les jumelles ne savaient pas ce qu’elles allaient commencer, elles ne savaient pas que leurs débris seraient le point de départ d’un long écroulement, la justification d’une peur de l’Autre, regardez, on vous l’avait dit, ils sont tous dangereux, d’une invasion qui dévoilerait aux yeux de tous et toutes la haine et la violence, auparavant à peine camouflées dans les regards en coin et la croyance profonde que tout ce qui est érigé comme différent est forcément ennemi.

Mais tout le monde sait que les tours n’ont pas de sentiments ni de chair. C’est une bénédiction, peut-être. Elles ne sont faites que de béton, d’acier et de verre et moi, je ne m’élève pas à une centaine de mètres du sol. Personne ne me touche comme si j’allais me briser.

Une pensée intrusive : chaque fois que je rencontre une personne trop bien contenue, qui n’a jamais un éclat dans la voix ou n’explose jamais d’émotion pour un rien, j’ai une irrésistible envie de foutre le bordel. De saccager le calme plat de leur humeur et les mettre en rage, les faire pleurer violemment. J’ai besoin de voir la fissure, de me rassurer, c’est bon, je ne suis pas la seule qui frôle l’excès, qui habite l’urgence. Je ne suis pas la seule au prise avec cette malédiction.

Toutou lapin n’a plus d’enfant. J’ai grandi et je l’ai oublié, de la même manière qu’on oublie les hommes qui quittent. Ainsi vont les choses ordinaires de la vie. Mais je me demande qui essuie les larmes de ce lapin orphelin perdu dans un tiroir.

Je me demande si ses longues oreilles ternies par le temps goûtent toujours salé.

Un souvenir : j’ai 23 ans, je suis une adulte et j’essuie mes larmes toute seule comme une grande.

Je pleure dans les toilettes d’un bar ordinaire alors que tout le monde s’amuse. Peut-être qu’un verre à moitié vide m’attend sur le distributeur de papier de toilette. J’ai appris très tôt que les fêtes sont un point de friction où cohabitent dangereusement plaisir et oubli ; douleur et anonymat.

Quelqu’un m’a demandé si j’allais bien et peut-être voulait-il réellement savoir. Mais la réponse était non, alors que faire, sinon sourire et prétendre, tourner les talons puis, tasser la masse de corps chauds, semblable à une pieuvre à 1000 bras, sortir de cette marée qui engloutit et se réfugier dans le calme froid et sec de la céramique. La surface lisse, blanche et sans jugement d’une toilette. Car je suis un courant d’eau salée, tout glisse sur mon corps, je suis intouchable et exposée à la fois. La fissure est ouverte, je suis obligée d’essayer, de colmater, de stopper le déversement. Tout de moi est ouvert et à nu, comme une marque violette sur un bras en été.

Un apprentissage : j’ai une nouvelle amie. Je lui dis : c’est beau qu’on se soit découvertes, qu’on se soit ouvertes peu à peu l’une à l’autre, que ça ait pris du temps comme éplucher une clémentine. Elle dit : n’est-ce pas ainsi que cela se passe habituellement ? Je reste interdite car non. Non, j’ai plutôt l’habitude de me déverser d’un coup. Non j’appréhende l’amitié comme on fait les manèges, en vitesse et les yeux fermés, un peu à bout de souffle, et je m’arrête brusquement à la première douleur, au premier coup bas. Je suis une meilleure amie ou une parfaite étrangère, je suis dans le wagon au bord du précipice ou pas du tout. Je pratique l’esquive comme une athlète. L’effacement est un cri de ma blessure.

Une conclusion, peut-être : vivre dans mon corps, c’est toujours être dans un bâtiment en feu. ∂

‡

‡ Mathilde Côté 12 13

‡

‡

LOINTAINMEURS

IL N’EST QUE DE VOMIR L’ÂME

AGLAÉ BOIVIN

Les choses étaient là, elles occupaient l’espace avec naturel, comme s’il en avait toujours été ainsi. Elles y existaient. J’ai touché le chapeau, l’ai posé sur ma tête, il est tombé au sol. J’ai frôlé la jupe de mon pied, comme pour la salir. Elle est sortie de sous le lit pour mieux me narguer de sa présence. Je me suis tortillée sur le lit, désespérée de signifier ma présence à ces choses. Le chapeau demeurait là, immobile, plus vivant que moi malgré mes acrobaties. Les choses avaient créé leur place où je n’étais rien.

Je vis dans une toute petite pièce située dans l’ombre d’une tour immense. J’y accède en contournant les laveuses et les sécheuses. Jour et nuit, elles font leur travail à grands bruits, lavant et séchant et lavant et séchant, encore, le linge des habitants de l’immeuble.

15

Les matins sont sombres et le soir, le noir complet me fait oublier ma tête, avec mes yeux, mon nez et ma ride. Suis-je grande ou encore minuscule, très grosse ou alors maigrichonne ? Mon visage existe à peine, car la petite pièce existe, pleine de choses. Comment peutelle contenir toutes ces choses ? Si je possédais une âme, elle irait se perdre dans l’ombre des choses, s’infiltrerait par la porte du four, envahirait les tuyaux de la baignoire, boucherait ceux du lavabo. Mon âme circulerait dans les corridors de l’immeuble, gravirait l’escalier et forcerait les oreilles des habitants, ceux qui me piétinent de leurs rires et de leurs cris. Dans la matière, il n’y a pas de vide. Il y a la solitude et elle s’infiltre partout : dans les interstices des oreilles, dans celles des narines, entre les atomes de corps amoureux.

Malgré l’obscurité, la vitre sale et l’herbe haute qui envahit la fenêtre, je sens la présence de la tour de la faculté de médecine : c’est une entité angoissante à laquelle rien ni personne n’échappe. Aucune pensée ne pourrait m’en distraire. Aucune autre présence ne suffit à me faire oublier cette tour hideuse, cruelle. Certaines nuits, je me réveille en sursaut, éjectée de mon sommeil sous la pression de grandes racines ayant percé les murs jusqu’à gagner mon lit, où elles s’immiscent dans mon crâne et s’enchevêtrent dans ma cervelle pour me ravir l’âme.

Je suis la folle de l’immeuble. Je suis folle puisque les mots et les choses appartiennent à deux mondes bien distincts, hermétiques. Les professeurs affirment sans scrupule que le mot « âme » n’a rien à voir avec le mot « âne ». Moi, si j’avais à chercher l’âme quelque part, s’il me fallait prouver l’âme, j’irais d’abord voir dans l’âne. Question d’affinités, de pro-ba-bi-li-tés. Une lettre de différence peut-elle, en tout et pour tout, relever du hasard ? Voilà pourquoi je suis folle.

Ma psychiatre me refuse la folie, affirme que la folie n’existe pas. Elle parle de dérèglement, de neurotransmetteurs, de maladie et de trouble. Elle ajoute que je suis têtue comme l’âne. Je ne suis pas malade, je suis folle. Pour la convaincre, je lui parle de l’âne, de l’âme et de la lettre qui les sépare. C’est comme pour « mot » et « mort ». Si j’avais à chercher la mort, j’irais fouiller dans les mots plutôt que dans les fosses. Après un moment de silence, elle répète que je suis malade. Sauf que la maladie s’attrape n’importe où, n’importe quand, tandis que la folie est ardue. Devenir folle demande du travail. Il faut de la patience, une grande détermination pour arriver à dépouiller les mots de leurs habits, découdre les doublures pour y arracher les trésors. La folie farfouille le langage, creuse au plus profond des choses. Ce jour-là, j’apprends que je n’ai pas droit aux mots, que les mots sont un privilège dont seules certaines personnes jouissent, et que je ne fais plus partie de ces personnes. Il arrive qu’on confisque les mots aux gens, en leur ouvrant la bouche très grand, quitte à leur casser la mâchoire pour les leur extirper de force. Les psychiatres sont les ennemis du langage.

J’ai fait semblant de souffrir selon les grilles, pour voir. Mais arrivée dans la folie des autres, je n’ai trouvé personne. Seulement des visages comme les grands murs sans fenêtre de l’hôpital. À quelle hauteur sommes-nous ? J’imagine l’hôpital en grande tour, avec ma chambre au sommet, idéale pour le suicide. Une folle m’aborde à l’abreuvoir. Elle demande : est-ce qu’il en reste ? Sa voix me dévisage, d’abord moi, puis l’abreuvoir duquel sort une eau limpide et abondante. Est-ce qu’il en reste ? Est-ce qu’il en reste ? Elle a les feux de forêt dans les cheveux et l’inondation dans les yeux. Je ferme les yeux très fort pour éviter de voir la fin du monde. Elle répète, est-ce qu’il en reste est-ce qu’il en reste en poursuivant mon corps le long de ce corridor duquel je ne peux m’échapper, et à chaque portique je scrute l’ombre des chambres, cherchant ma folie dans celle des autres. Je décide de m’ouvrir le bras avec un crayon mine. Pas beaucoup, rien qu’un peu. Le sang coule et je dit est-ce qu’il en reste, est-ce qu’il en reste ?

16 Aglaé Boivin

17

Même dans la folie je fais semblant, j’imite. Avec mon bras rouge, j’essaie de me fondre dans le décor. Lorsque le rouge fane, il me faut inventer d’autres subterfuges pour exister. Alors je décide d’annoncer la fin et je brandis mes cicatrices en guise de preuve.

Je quitte les grandes fenêtres de l’hôpital pour retrouver ma petite pièce pleine de choses. Devant les laveuses et les sécheuses, je prends la décision de me gaver de somnifères. J’enfonce un sac plastique sur ma tête. J’attends. Je répète : Il n’est que de vomir l’âme, et le reste viendra, sans l’ombre d’un doute, serait-ce au cœur du chaos. Je rêve d’un lieu informe où l’angle des choses ne meurtrirait plus ma peau. Mais le chaos n’est que l’autre nom de la mort. La planche anatomique de la gorge me revient en mémoire : palais, luette, langue, épiglotte, cordes vocales, cartilage… Un long tuyau me traverse, le même par lequel sort, chez les autres, le langage en un long flux continu. Ma gorge bute sur chaque mot et je ressens une douleur vive, insupportable, comme lorsqu’on se cogne le petit orteil contre une chaise.

Je repense au pigeon à une patte, croisé chaque matin en me rendant à la faculté de médecine. À travers son plumage dégarni, j’apercevais des cicatrices sur son corps maigre, ça ressemblait à des brûlures de cigarettes. Il ne pouvait plus voler et les étudiants en profitaient. Un matin, je l’ai retrouvé mort. Je ne savais pas quoi en faire, je savais que ça n’avait aucune importance. Il n’était qu’une chose parmi d’autres. J’ai grimpé les escaliers de la grande tour où je connaissais un espace, un grand trou dans le plafond auquel on accédait par une échelle. Là se trouvaient de vieilles bières collantes, des cendriers poussiéreux et des chaises pourries… Je l’ai déposé dans un nid de poussière. Les choses n’en finissent jamais d’exister.

Au lieu de la lumière au bout du tunnel, je vois des images de nécroses. Les professeurs de médecine ne s’embêtent pas avec l’étymologie, ça n’intéresse pas les étudiants. C’est pourtant le plus important, j’ai cher- ché : nécrose vient du grec nekros, qui signifie mort. Le processus n’a rien de propre : la membrane cellulaire (l’équivalent microscopique de notre peau) se rompt et le contenu des cellules se déverse partout. Les débris se répandent en semant le chaos sur leur passage. Au dernier moment, je déchire le sac plastique et j’enfile mes pantoufles. Une fois par mois, j’emprunte l’escalier encombré de mon immeuble pour fumer sur le toit. C’est ce que je fais, légèrement étourdie par les somni- fères. Des chaussures de pointures variées jonchent les trois premières marches. Il y a aussi quelques semelles de feutre grugé et une vieille tuque de laine mouillée, piétinée à répétition par des bottes dégouli- nantes. Un chien aboie dans les aiguës et je m’arrête pour l’imaginer : très petit, un museau blanc et sale comme la sloche, avec des canines un peu rondes, usées à force de ronger des os de poulet entre deux séances d’aboiements. Des parapluies à moitié ouverts traînent à côté de la porte d’où proviennent les vocalisations canines. Les aiguillettes dépassent de toute part et m’égratignent la main. Un vélo barre le pas- sage sur quelques marches où je dois me plaquer contre le mur. Pour accéder au toit, il faut emprunter une échelle. Enfin le ciel - débarrassé de toutes ces choses.

Le soir avant d’aller au lit, je remplis des moules d’eau que je mets à congeler. Perché au-dessus de mon frigo trône le Cri de Munch, acheté dans une vente de garage. La mélanine commence à jaunir, mais le cri demeure : silencieux, informe. Je gèle toutes sortes de formes dans mes moules (des carrés, des cercles, des triangles, des cœurs, des roses, des Lego, des chiens, des chats, des dinosaures, et même des parapluies, des chaussures, des vélos), rien que pour les détruire. Au réveil, j’ingère vingt, trente, quarante glaçons. Pour le plaisir d’avoir le monde en morceaux, de sentir les contours fondre sur ma langue, les formes exploser sous mes dents. Je croque par peur ou par vengeance. Je croque jusqu’à ce que ma mâchoire devienne indolore, mes dents insensibles au froid, ma langue indifférente aux mots. Au lieu de me tuer je croque, lentement, et le cosmos se liquéfie ; le monde n’est plus qu’une masse informe dans laquelle je perds le contour des choses, jusqu’au chaos. ∂

18 Aglaé Boivin

19

LES RUBANS DE THALLE

VÉRONIQUE BISSON

tu existes au plus creux de moi où des veilles d’orages dispersent le parfum des églantiers

je respire les effluves salins de l’estuaire son intime haleine

même en retrait du monde tu restes avec moi

au bord des grands espaces tu m’orientes inévitablement vers le futur

tu rives mes frontières à peine émergées

ne te laisse pas emporter par mes lames de fond

21

des larmes ont tracé leurs sentiers dans mes paumes déluge des corps éphémères ces coulées

je les ai apprivoisées

sous les sédiments le limon se calme l’argile se pose

mes lèvres goûtent le sel de ma propre dessiccation

je vis normalement chaque jour inspire et expire avalant le même cri

en vieillissant j’apprends la résilience

comment me reconstruire après l’échouage j’écoute l’éboulement des galets

capable de déraciner les arbres ma colère s’apaise

des natures mortes m’ouvrent le ventre

l’odeur de friche de mes ongles me transperce comme une vérité

tu refermes les plaies là où j’ai creusé à mains nues

quand j’ai commencé à saigner chaque fois c’était horrible

je me tais l’aube m’attend

que le vent dans mes oreilles ce silence dit tout

dans ma poitrine les premières mesures de mon pouls se libèrent de leurs frontières je m’habitue petit à petit à l’absence d’enrochement

tu mouilles tes pieds entre mes escarpements enfin je cesse de pleurer ∂

22 Véronique Bisson

23

LA BRIQUE

MAXIME HERBAUT

Il y avait une fois un homme qui s’apprêtait à lire un bon livre au coin du feu, dans son fauteuil, un soir d’automne. Tout à coup, une brique traversa la fenêtre du salon pour atterrir à ses pieds, sur le tapis. Sur le moment, il n’y prêta pas vraiment attention : il ramassa les bris de verre, plaça un morceau de carton sur la vitre fracassée pour empêcher le vent de s’y engouffrer, et jeta la brique dans un grand tas de vieux débris à mettre aux encombrants, à la cave, parce qu’il hésitait à la mettre directement à la poubelle (en avait-on le droit ?). Puis il s’installa de nouveau confortablement dans son fauteuil et ouvrit son livre.

25

Cette nuit-là, il dormit un peu mal, et se réveilla plusieurs fois en sursaut, croyant entendre une autre vitre voler en éclats – bien qu’il eût pris soin de fermer toutes les persiennes avant de se coucher. Dans les jours qui suivirent, il fit remplacer le verre des fenêtres par du plexiglas.

Le quotidien reprit son cours. L’incident ne se reproduisit pas. Pourtant, la première partie de sa vie était bien terminée. Il ne le savait pas encore, mais ce que signifiait cette brique incongrue au milieu du tapis émaillé de copeaux de verre, c’était la fin de son innocence. Longtemps, il avait cru en un monde où les briques ne traversaient pas les fenêtres. Dorénavant, il ne trouverait plus le repos. Il venait d’ouvrir les yeux.

Cela commença par des questions qui se mirent à éclore en lui, à l’improviste, alors qu’il pensait à tout autre chose : qui ? Qui avait pu lancer cette brique ? Était-ce lui que l’on avait voulu atteindre –lui qui, si ses souvenirs étaient exacts, n’avait jamais causé de tort à quiconque, du moins pas récemment – ou seulement la vitre, pour l’amour de la nuisance anonyme ? Et pourquoi une brique ? Pourquoi pas une pierre, un pavé, un parpaing ? Y avait-il là un message ?

Après tout, la brique n’était-elle pas symbole du bâtir, l’élément de base de la fabrication (d’ailleurs, dans fabrique, il y a brique) ?

En la projetant dans son salon, avait-on cherché à lui dire quelque chose ? En détruisant sa fenêtre et sa tranquillité, essayait-on de l’inciter à construire, ou à reconstruire ? Et si oui, quoi ? Son existence ? Ses habitudes ? Ce qu’il tenait pour acquis ? Se façonner une nouvelle conscience du monde, plus exacte, plus vraie, en détruisant les fenêtres fictives de son ancienne vie ? L’allégorie de la caverne, en somme. Les fenêtres n’existaient pas, elles n’étaient que des ombres. La caverne n’était que fiction, elle aussi. Les murs étaient faux. Seule la brique était vraie.

Les semaines ont passé, mais il dort toujours mal. Car ce qui est entré dans la maison, avec la brique dont il s’est bien vite débarrassé, c’est l’idée de la brique, la possibilité perpétuelle d’un jet de brique — même intacte et restaurée, la fenêtre porte toujours, en filigrane, les contours invisibles de son ancienne brisure, le fantôme de l’instant où la brique l’a traversée. Sur le tapis, quand il y arrête le regard, se découpe toujours l’image du rectangle, décalque idéal du projectile disparu qui a brièvement séjourné là, et dont l’impression perdure grâce à cette persistance rétinienne particulière que l’on appelle mémoire. Le courant d’air qui s’est infiltré dans le salon par la vitre fendue y reste perceptible, même des années après réparation.

Ce que murmure cette brise spectrale, c’est l’idée que quelqu’un, n’importe qui, là, dehors, peut à tout moment lancer une brique, ou pire. Parfois une brique n’est qu’une brique, d’autres fois elle est un avertissement, une sentence, un point d’interrogation, une bombe à retardement. La maison, autrefois si sûre, ne l’est peut-être plus. Le refuge qu’elle offrait n’est peut-être pas aussi hermétique que l’on croyait. Peut-être est-il en fait traversé par des flux et des forces imprévisibles, comme l’extérieur ? Peut-être n’y a-t-il en définitive pas de différence entre intérieur et extérieur, peut-être l’intérieur n’est-il qu’une fiction ?

26 Maxime Herbaut

‡ 27

Au cœur même de la maison s’est lové un creux en forme de brique, extension du trou dans la vitre, qui grandit, grandit de semaine en semaine, enfle jusqu’à emplir chaque pièce. Quand il s’assoit dans son fauteuil, il lui semble sentir quelque chose de dur et de contondant sous le coussin. Quand il regarde par la fenêtre, il guette les passants qui portent la main à leur poche ou à leur sac, attendant celui qui en sortira quelque chose à lancer. Partout où il va, il s’efforce d’éviter ce vide béant, croissant, il en longe les contours, se déplace sur ses bords, s’applique à ne pas y tomber. Comme faite d’antimatière, la brique, qui semblait de prime abord être un solide, s’est muée en trou noir, qui grandit à mesure qu’il absorbe ce qui l’entoure. Il en a presque oublié la brique physique, toujours enterrée à la cave dans une montagne de bric-à-brac. Elle n’est plus pertinente. C’est désormais la brique métaphysique, née d’elle, qui la remplace et se glisse partout. Il n’y a désormais plus rien, dans toute son existence, qui ne soit sans mélange, qui ne contienne un peu de brique. Impossible de s’en défaire. Un simple marteau vient aisément à bout d’une brique ordinaire, mais quel marteau peut briser une brique métaphysique ?

Le plus insupportable n’est pas d’apprendre à vivre avec la brique (on s’habitue à tout), mais de voir les autres continuer à vivre dans l’insouciance béate de ceux qui croient aux fenêtres et aux murs. Alors, maintenant, il rôde la nuit aux abords des maisons bourgeoises et jette des briques dans leurs vitres avant de s’enfuir à toutes jambes, pour faire entrer chez les propriétaires cloîtrés la conscience de la brique. Un temps, il a voulu créer un mouvement, entraîner dans son sillage d’autres êtres éclairés, recruter une bande de messagers qui briseraient avec lui les fenêtres des rêveurs, porteraient avec lui la brique dans les foyers et les esprits, alerteraient leurs voisins sur le danger permanent et invisible qui les menace, mais il a bientôt dû se rendre à l’évidence que ce mode de propagation ne fonctionne que pour les religions, qui n’inquiètent que pour mieux rassurer par la promesse de quelque récompense, ou du moins d’une forme supérieure de stabilité, de cohérence au-delà de l’apparent arbitraire des choses. Tu es brique, et sur cette brique… La brique ne gagnait pas de fidèles, parce qu’elle n’avait à promettre qu’elle-même. Ainsi a-t-il dû se résoudre à poursuivre sa quête en solitaire, se cachant des autorités dans l’ombre entre deux réverbères, espérant que son message, si difficile à recevoir car sans contrepartie, serait entendu de quelques élus, que l’on ne pourrait plus qualifier d’heureux.

La seule fenêtre acceptable, en fin de compte, c’est peut-être l’eau, qui ondule et se referme spontanément après le passage de la brique. On ne jette pas deux fois sa brique dans le même fleuve. L’eau ne fait pas semblant d’être solide comme le verre des fenêtres : elle absorbe la brique, l’intègre à son volume, qu’elle adapte et redistribue autour d’elle. C’est encore ce qu’il y a de mieux à faire : éliminer de soi toutes les parties qui se prétendent solides, résistantes, ne garder que le fluide. C’est ce qu’il vous dira, si vous le rencontrez sous le pont où il habite à présent, et passe ses nuits à lancer dans le canal des briques volées sur des chantiers : on ne peut pas être une brique. On ne peut pas devenir brique. Rien n’est solide. Les murs ne sont jamais que d’autres formes de fenêtres. En dernière analyse, mieux vaut devenir de l’eau. S’y jeter comme la brique, la laisser nous recouvrir, nous envelopper, nous envahir. Car contrairement à la brique, nous sommes pénétrables, tout est pénétrable, la brique n’est que la fiction qui nous fait prendre conscience de cette inéluctable vérité. C’est ce qu’il dit toujours, sous son pont qui n’est peut-être que fiction, lui aussi, et qui pourrait bien finir par disparaître avec lui : qu’un jour, ou une nuit, il se jettera dans le canal, lui aussi, et qu’on ne le verra plus. Mais il ne le fait jamais. ∂

28 Maxime Herbaut

29

SI JE T’APPARTIENS, J’APPARTIENS À TOUT LE MONDE

CLÉMENCE BERGERON

tu couvres mes brûlures de baisers salés me retient juste au-dessus de ta cacophonie

je shake (applaudissements)

nos joues se frôlent pour mieux appuyer nos lèvres contre le reste du monde

tu retiens ton souffle jusqu’à bleuir me convaincs que tes seules inspirations sont celles que je ne prend pas

mes jambes si belles rangées sous le lit tu t’empares de mon silence

31

je garde la tête sous l’eau pour avoir pied c’est ici que les matins ne me font plus peur d’autre chose existe

assise au fond du fleuve je te laisse tout ce qui est au-dessus: le bruit l’amitié la lune les visages je garde la transparence des courants chauds et froids l’immobilité d’une berceuse ma folie

je chante tout ce que tu n’as jamais pu entendre

lourde payante furtive opaque glissante ton amour une craque de lumière

pendant trois jours et autant de nuit je t’ai imaginé brûler vif la haine m’empêchait de dormir

un redémarrage à coups de brûlures neurologiques d’idées de vengeance de ventre criard de filet de morve de verres vides de musique forte n’importe laquelle de jambes bâtons de gorge guillotine d’oreillers de métal de douches puissantes de mes doigts entrelacés d’appels à l’aide de l’image passeport de toi de villes qui brûlent de courriels indésirables de plafonds éternels de labyrinthes mentaux de lampe de chevet croche de barrage de porte de parfums interdits d’où est ma vulve d’étendage de vie de beurrage d’insultes de courage pas fière de jugements de boîtes de céréales de cils arrachés de bras fantômes d’alarmes de toast brûlée de pilules miracles de câlins au plancher de bouillons d’air sec de pulsions de vie comme quand tu portes la mort

32 Clémence Bergeron

33

Le feu atteint notre forêt dans un soulagement fournaise. Malgré la douleur, j’aspire son âpre vent, le crache vers nos vallées les plus profondes. Les flammes lèchent chacun de nos recoins.

La nuit rouge s’assouvit sans reprendre son souffle.

Je reviens dans ma chambre d’enfant comme je descends vers la rivière. Embrumée, je m’allonge entre ses berges. Le repli des flots attendrit ma nuque. Les roches roulent contre mon dos jusqu’à ce que les mots me calment. On me dit enfin qu’avec toi je m’efface.

mon ventre tout petit sous mes mains c’est ce que je veux il se purge de toi à chaque repas oublié

je préfère m’affamer le goût du vide tapisse mon enceinte m’absous de nos vertiges

avant de refaire mon nid je tisserai mes entrailles serrées elles seront enfin au chaud enfin à moi

sur la table d’opération (le tapis de yoga) ma colonne vertébrale se rétroverse ma mâchoire vierge se rompt sous l’engorgement du cri

je retiens mon diaphragme ouvert jusqu’au matin là où je me regarde au complet comme le béton si propre à peine sorti de terre

je n’ai plus besoin de miroirs ni du plafond pour savoir où je suis

34 Clémence Bergeron 35

je tresse mes effluves y insuffle tout ce qui se sépare de ton essence

ma compassion marsupiale tombe les tissus se déploient sous ma peau

entre mes jambes le fleuve se lève sans retenue

blottie aux creux des vagues je moule mes profondeurs jamais plus ne les abandonnerai à ton plaisir

je souhaite mon désir aster

qu’il jouisse anémophile devant la couleur fugace des cendres

je veux l’existence commune du héron que résiste son cou allongé sous le vent contraire ∂

36 Clémence Bergeron

37

L’IMPOSSIBLE RETOUR

LAURA COUSINEAU

Il arrive que l’on veuille croire en une destinée, une rencontre comme un appel. Il arrive que l’on pense écrire sa propre vie alors qu’elle s’écrit à notre insu : une histoire bête, vieille comme le monde. Je savais en te rencontrant que tu m’avais choisie. Ça m’a plu – mon goût pour la démesure te précédait de loin. Tu voulais me fixer au zénith de ta vie, je voulais vivre ce que je n’avais jamais vécu. Il n’en fallait pas plus pour dire : je t’attendais, tu m’attendais. Petit paon bavard, flatteur, je te pardonnais tout sur le compte de la maladresse. Si seu- lement j’avais su qu’il y avait erreur sur la personne, que tu cherches toujours et que tu trouves toujours, peu importe – encore une pour boucher ton ciel, encore une pour t’entendre discourir sur la lumière que tu n’as jamais vue.

39

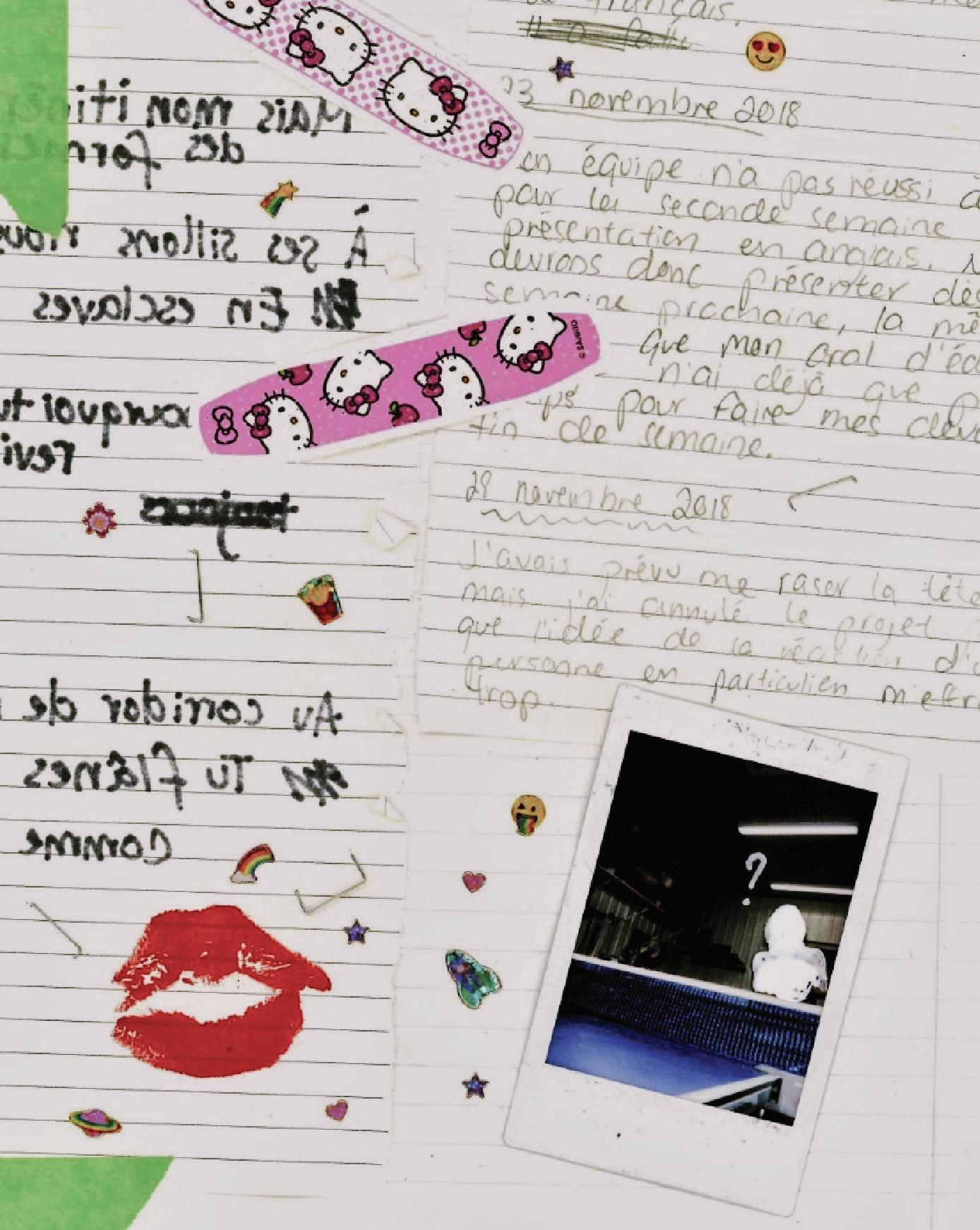

La violence commence à l’envers, on oublie souvent de le dire – avec les nuits de murmures et tes mains d’une infinie douceur. Le macabre se cache dans la tendresse à laquelle on a cru, dans l’abandon du premier mensonge. J’écrivais dans mon cahier blanc : j’adore ta tête bouclée sur mes genoux quand je lis et j’adore les larmes que tu verses en me regardant et j’adore être adorée tous les jours jusqu’au bout des ongles. Je me croyais invincible avec l’intelligence des mots – toi tu parlais comme une grande absence de cinq pieds onze, toujours les phrases plastique. Ça faisait ton charme, peut-être, cette manière d’enfler les choses, de tendre vers le grandiose en prétendant être raisonnable. Quoi que tu fasses, une partie de toi criait la blessure. Les fugues nocturnes, les silences butés : j’ai vite appris mon rôle. J’aurais pris ta détresse au complet, pauvre de toi. Et je te berçais comme ma petite chose, et tu m’apprivoisais comme ta petite chienne. C’était encore beau, encore tôt, toi et moi contre tes démons.

À peine quelques mois et je ne riais plus : je rentrais en claquant les portes, m’effondrais pour dormir. Je ne mens jamais, disais-tu après avoir dissimulé ; tu seras toujours libre, disais-tu après avoir puni. Jamais et toujours comme les passe-partout de ton vocabulaire, les cerises sur le gâchis, autant de larmes que je prenais pour des remords. Pendant ce temps, le soleil de mon nom brillait à ton cou – c’était ce que tu voulais, mais on ne te rassasiera jamais, on te fera toujours trop d’ombre à ton goût. Un soir, tu as jeté le collier, le temps d’un adultère. C’était sans conséquence : tu ne voyais pas où était le problème. Jusqu’à comprendre que j’allais te quitter. Jusqu’à annoncer que, cette fois, tu te tuerais pour de bon.

C’est ainsi que tu as appris à me mettre à genoux.

Une poignée de somnifères te suffisait pour me coincer au bord de mes forces. Je t’écrivais des mots d’espoir – or, l’histoire que nous ne racontions jamais est celle où je m’éteignais. À partir de ce jour, j’ai été séquestrée au fond de ton secret. Ce que personne ne savait : comme l’ordre des choses mourait aux frontières de ta personne, comme tes yeux devenaient creux en révélant ta rage. Tu posais ensuite ta main souriante sur mon cœur, prétendais ne l’avoir jamais lacéré. J’ai cessé de te reconnaître. Je t’aimais et t’aurais craché au visage ; je te détestais et désespérais de me blottir contre toi.

Quand verrais-tu enfin que j’étais en train d’attraper ta mort – qu’il te restait une chance de m’épargner ?

Tu ne l’as pas fait. Tu m’as poussée à dire oui, une fois de plus.

L’été venu, je t’ai laissé charger tes bagages dans ma voiture.

L’été venu, je suis allée jusqu’au bout de la route du Nord avec toi. Je suis allée jusqu’en enfer avec toi et j’en suis revenue seule, brûlée au cinquantième parallèle – à chaque kilomètre un centimètre de peau scalpé en plus. Je t’aimerai toujours, as-tu proféré comme une menace.

Je suis tombée à genoux devant le fleuve. La même plage où j’avais vu se lever, des années avant toi, une lune rouge sang.

Si rapidement, j’avais adopté ta langue : je m’étais mise à parler d’amour fou, sans relever l’oxymore. J’ai compris alors que dans ta bouche les opposés se rejoignent en leur centre comme des vases communicants. Avec toi il n’y a qu’un pas à faire entre amour et antipathie, un dernier encore pour brouiller les pistes. Et refermer le piège.

J’ai compris que personne ne me sauverait et que j’avais perdu la guerre.

L’été de ton désastre, j’ai quitté les rêves d’océan et d’archipel, pleuré ce que j’avais aimé bien avant toi. Mon havre souillé par tes pieds, par tes raccourcis de sens qui ne se privent d’aucune cruauté.

Je n’y reviendrai jamais. ‡

40 Laura Cousineau

41

Je n’y reviendrai jamais.

S’est ouvert le deuil d’une chambre de ville, dans une vie qui n’était pas à moi.

Ont passé ces longs mois où je ne pouvais me souvenir de la couleur de l’eau entre Anticosti et la longue pointe. Où j’ai dessiné les formes des pierres sans jamais voir d’image, un négatif sur la rétine. J’ai vécu hors lieu et hors temps, annulée par l’impossible retour.

Il m’aura fallu retrouver ce que le fleuve sait de moi que tu ignores – ce que le temps promet dans l’amnésie de ton nom.

Tu as eu ce que tu voulais. Tu as pris ce qui m’appartenait, dissimulé tes actes. Continue : fais de moi la coupable, la persécutrice. Souris, reprends les mêmes airs pour une nouvelle foule ; dis comme tu as été bon et honnête, dis-le et sache que les récits que tu rapièces ne tromperont personne d’autre que toi-même. Cent gestes d’écoute ont maintenant expulsé ta voix, sont venus à bout du mensonge qui n’habite rien. Sache qu’il y a longtemps que je ne suis plus seule face à toi – et que l’intelligence des mots est encore mienne. ∂

42 Laura Cousineau

LE PETIT ESPACE

Nulle Part

Le Petit Espace

Camille Colobert

45

Camille Colobert — Nulle Part 2023 (Montréal) huile sur toile, 90x120 cm

Jean Porteparole et Jean Portepièce entrent en scène dans un espace vallonné. Des monticules de gravats et de sable se dressent devant eux.

Le gris domine.

Un écriteau, tombé au sol, indique en lettres capitales “IMMEUBLE”.

JEAN PORTEPAROLE - En héraldique, un meuble désigne des représentations humaines, animales ou florales. En héraldique, la science des blasons, ce qui est meuble, n’est pas “partition” et n’est pas non plus “pièce”. En héraldique, les blasons doivent être réguliers, complets et brefs. Les meubles, c’est le dessin, les partitions, ce qui divise l’espace en zones géométriques. Les pièces, ce qui fait géométrie. Les partitions et les pièces sont traditionnellement désignées comme immeubles. Vous comprenez ? Les meubles sont meubles, alors lorsqu’on dit que la terre est meuble, je me demande ce qu’elle représente.

Meuble Emilie Victor Ollivier

47 Le Petit Espace

JEAN PORTEPIÈCE - C’est parce qu’il a plu.

JEAN PORTEPAROLE - Vous parlez de la terre ? Ou des éléments disposés sur l’espace du blason ?

JEAN PORTEPIÈCE - Parce qu’il a plu, tout a été abîmé. La terre, devenue meuble. Elle peut enfin représenter. Regardez.

(un temps) Les immeubles sont tombés.

JEAN PORTEPAROLE - En héraldique, les meubles ont une position, des habitudes de placement. Un endroit défini qui signifie pour eux. Ils relèvent, comme les mots, de la construction syntaxique.

JEAN PORTEPIÈCE - C’est parce qu’il a plu. On distingue mieux. Les espaces ont désormais l’habitude des modifications. Ca ruisselle parfois.

JEAN PORTEPAROLE - Meuble est un mot à la signification meuble. Il doute de sa propre position. Je doute aussi face à lui.

JEAN PORTEPIÈCE - Vous croyez qu’il pleut dans nos bouches quand on le prononce ?

JEAN PORTEPAROLE - Oui, et c’est presque toujours douloureux. Pour signifier, il faut mettre à mal.

JEAN PORTEPIÈCE - Vous voulez démonter les meubles ?

JEAN PORTEPAROLE - C’est comme si par la pluie, tout avait été déconstruit. Les meubles, rendus immeubles et effondrés.

JEAN PORTEPIÈCE - C’est elle qui a démonté les meubles ?

JEAN PORTEPAROLE - Démonté les mots, le langage, elle a comme interrogé sa propension à faire meuble. Celle de la terre à devenir immeuble, à porter un discours. Lorsque meuble peut vouloir dire, et soudain sa signification change.

JEAN PORTEPIÈCE - Cependant “meuble” ça veut dire. Ça signifie.

JEAN PORTEPAROLE - Oui, meuble c’est tout ce qui bouge ou pourrait le faire. C’est ce qui échappe à la destruction quand tout s’effondre, ce qui peut être reconstruit. Meuble c’est le langage, lorsqu’on prend des vieilles planches de bois et que l’on invente un objet nouveau. Le langage contient tous les meubles successifs qu’ont connus les planches de bois. Avec toutes les marques de clous.

JEAN PORTEPIÈCE - S’il est meuble alors il peut lui-même devenir un espace de stockage, de rangement. Une étagère ? Une bonnetière ? Un buffet. Une fois démonté, ou monté dans un autre sens, le langage peut accueillir des bibelots et des livres poussiéreux. Les mots peuvent être posés dessus.

JEAN PORTEPAROLE - Et alors seulement le langage s’apparente à un mur porteur.

JEAN PORTEPIÈCE - Non, il sera toujours quelque chose que l’on peut déplacer.

JEAN PORTEPAROLE - Malgré son pouvoir de construction ?

JEAN PORTEPIÈCE - Il serait comme des murs en carton. Et il pleut, et ils deviennent mous. Vous sentez ? Il faudra du scotch. De la colle, de la chaux et du sable pour renforcer.

JEAN PORTEPAROLE - Oui. Je sens tout cela. Mais j’ai perdu la notice. Avec l’ordre des choses, les étapes de construction.

JEAN PORTEPIÈCE - C’est parce qu’il a plu. ∂

48 Emilie Victor Ollivier

Le Petit Espace 49

Vous regarder c’est apprendre à perdre.

Vous n’avez pourtant rien de tout à fait convaincant.

Vous avez le charme. C’est beaucoup plus. En vous regardant, je me vide de tout savoir acquis.

Mes architectures se fragilisent et l’espace dans le corps prend une dimension inattendue. Colossale. Fragile. Immanente. Les piliers s’affaissent, les poutres tombent, chaque pierre résonne avant d’exploser en miettes, la jointure solide de mes membres fussent-ils vaillants et domptés se liquéfient en des résidus de matières éparses.

Quelque chose se prépare.

L’effondrement s’annonce cataclysmique. Face à vous, je suis une grande émotion.

Le sol tremble. Une fois. Une secousse.

Une secousse et je suis à vous. À l’instant, il vous suffira d’un spasme pour me pulvériser le cœur. ∂

62 Elise Denis Pulvérisé Charlotte Liguori 63 Le Petit Espace 51

Mouvoir l’horizon

Mouvoir l’horizon

Le Petit Espace

Fanny Chenail

LEE

ELLA STÜRZENHOFECKER

chaque matin le rituel le bruit du café monte dans la Bialetti rouge sur la vieille cuisinière à gaz

la texture du jour ramassée sur le carrelage

jusqu’à ce matin la cafetière balancée contre le mur de la cuisine dans les gouttes d’arabica les muscles crispés splashés au sol j’ai pensé à Pollock son ombre qui s’étend au-dessus de sa toile sa peinture en dripping acclamée parce que toute la puissance de l’acte créateur réside là dans le geste dans le corps d’un homme fort dans sa main qui tremble parfois en manque d’alcool

55

sa main tient aussi celle de Lee qui dans l’obscurité de sa chambre à l’étage de leur maison en périphérie de East Hampton ne peint presque plus

Lee qui taille les dahlias dans le jardin qui prépare l’omelette le café qui coupe les cheveux de son mari qui ramasse les morceaux de verre et applaudit au moment des vernissages faisant mine de ne pas voir Jackson remplir vider et remplir son verre de champagne

Pollock devient de plus en plus célèbre dans le milieu de l’art moderne les critiques louent sa peinture son ego s’étale en all over

au sol les taches de peinture sèchent n’en finissent pas de cicatriser

pendant ce temps Lee nettoie les poils de ses pinceaux lit les articles de Clement Greenberg

et déchire ses propres toiles en ravalant les lames qui pointent sous ses dents

ses doigts rapiècent le tissu tendu du quotidien ceux de ma mère recousent les jeans troués dans le bourdonnement de la radio, le vendredi après-midi

partout des mains de femmes réparent des hommes et des hommes se répandent en pigments

56 Ella Stürzenhofecker

57

un jour Lee reçoit un téléphone qui lui annonce le corps de son mari crashé dans un virage à Long Island son sang dilué au whisky qui goutte sur le siège passager

elle ne pleure pas ni après avoir raccroché ni dans l’avion en rentrant d’Europe elle regarde par le hublot

commande une vodka sans glace

à son retour elle s’installe dans ce qui était son atelier à lui

la vieille grange

avec ses fenêtres hautes qui laissent passer une lumière nouvelle qu’elle récupère au fond d’un seau en plastique pour la mélanger à sa peinture

elle recommence à peindre chaque jour des grands formats des motifs floraux aux couleurs de printemps

mais là où on est nous dans la cuisine il n’y a pas de fleurs juste un bout de plâtre arraché (au chambranle de la porte) sous le choc de l’impact

le père s’excuse et refait du café pendant qu’elle efface les taches sur le carrelage d’un coup d’éponge comme si de rien ∂

58 Ella Stürzenhofecker

59

UN BILLET MAUVE EN POLYMÈRE

SAMUEL MALENFANT

T’as longtemps dit que, dans la vie, le cash c’était pas important. Que toi, t’avais pas besoin de ça pour être heureux. Tu regardais de haut les gens qui en faisaient, du cash, pis tu te plaisais à dire que c’étaient des matérialistes. Même que t’as déjà ditch du monde parce que la réussite économique faisait partie de leurs valeurs. Dans leur dos, tu répétais qu’ils avaient rien compris, qu’ils passaient leur temps à stresser pour du vide. Toi, tu t’intéressais à des affaires plus grandes que ça.

61

‡

Sir John A. Macdonald est un homme d’état canadien né à Glasgow, en Écosse, le 10 ou le 11 janvier 1815 (les sources divergent : selon The Canadian Encyclopedia, sa famille célébrait son anniversaire le 11) et mort le 6 juin 1891. Il a cinq ans lorsque sa famille quitte l’Écosse pour s’installer à Kingston dans le Haut-Canada. C’est dans cette même ville qu’il fait ses débuts en droit et en politique. Au cours de sa carrière, Macdonald deviendra un acteur majeur dans l’expansion de l’Ouest canadien et dans la construction de la voie ferrée transcanadienne.

Avant la publication du livre La Destruction des indiens des plaines : Maladies, famines organisées, disparition du mode de vie autochtone en 2013 et le déboulonnement de la statue lui rendant hommage sur la Place du Canada, John A. Macdonald était surtout connu pour avoir été le premier des premiers ministres canadiens.

Y’a pas mal de monde au Super C. En général, tu travailles de soir, faque t’oublies toujours qu’à dix-sept heures, c’est le rush à l’épicerie, que les lignes aux caisses sont interminables. Si on était pas mercredi, tu laisserais faire, t’irais directement chez vous rejoindre ta blonde, mais là, t’as pas tellement le choix d’attendre : la circulaire finit ce soir pis t’es loin d’avoir le budget pour payer ta bouffe full price. Quand même, t’hésites. T’as faim pis tes bas sont mouillés à cause des fissures dans les semelles de tes bottes, tes vieilles bottes. En plus, il y a un dude aux caisses libre-service qui ralentit la file. Un grand slack avec une barbe mal trimmée pis des lunettes carrées avec des grosses montures noires. Il doit avoir à peu près ton âge. Tu sais un peu c’est qui, des fois tu le croises en allant à la job. Il traîne sur Ontario depuis un an, environ. Tu reconnais son hoodie rouge pis son manteau brunbeige qui te rappellent le swag d’Ol’ Dirty Bastard dans le clip de Proteck Ya Neck du Wu-Tang Clan. Ça fait un bout qu’il niaise devant la machine avec sa pile de Michelina’s — une piasse chaque dans la circulaire —, qu’il demande pis redemande de l’aide à la commis parce que, visiblement, il comprend fuck all comment ça fonctionne. Pauvre elle, pognée là toute la soirée à aider pis à checker du monde pour pas qu’ils sneak des affaires dans leurs sacs sans les avoir scannées. De temps en temps, quand il fait vraiment froid, le dude avec le swag d’ODB passe se réchauffer à la librairie où tu travailles. Chaque fois, ton boss te demande de garder un œil sur lui de peur qu’il parte avec de quoi sans payer. C’est vrai que vite de même, il a l’air louche, mais au fond, toi, t’as toujours trouvé qu’il faisait pitié. Dans la file, le monde roule des yeux pis lâche des soupirs. C’est la troisième fois que la commis lui répète la même affaire, en plus d’aider les autres clients. Les gens commencent à perdre patience, ils ont hâte d’arriver chez eux. Toi aussi.

62 Samuel Malenfant

‡

63

Ça prend du temps, mais ODB finit par catcher. Il pitonne vite, vite sur la machine pis se pousse avec ses sept, huit Michelina’s. Tu vas à la caisse qu’il vient de libérer. En scannant tes articles, t’aperçois un billet de dix piasses en polymère oublié dans le guichet. Vu que t’es broke, ton premier réflexe c’est de le prendre pis de le glisser dans ta poche. Sauf que tu penses au dude. Tu te dis que c’est clairement à lui, qu’il en a plus besoin que toi. T’aperçois sa tête de grand slack qui se dirige vers la sortie pis, dans un élan de courage — parce que ça prend un shit load de courage pour décliner du cash quand t’as pas une cenne —, tu l’interpelles : hey man ! hey ! Soit qu’il entend pas, soit qu’il pense que tu parles à quelqu’un d’autre, parce qu’il prend même pas la peine de se retourner. Il continue, passe la porte, disparaît. Tu te dis que tant pis, t’as essayé. Congrats, tu viens de te faire dix piasses.

Quand tu sors de l’épicerie, t’aperçois ODB assis sur un banc à même pas deux mètres de la porte, la capuche de son hoodie rouge sur la tête. Tu passes devant lui, sans le regarder pis tu t’éloignes en marchant vers chez vous avec tes sacs dans les mains. Tu fais une vingtaine de pas avant de t’arrêter, de te retourner vers lui. Il fait pas attention à toi. T’es rendu trop loin. Le trottoir est couvert de slotch. Tu peux sentir l’eau frette s’introduire dans tes bottes, tranquillement, comme absorbée par une vieille éponge à vaisselle dans la swamp de tes bas. Fuck off. Tu te traînes les pieds pendant une couple de pas pis tu t’arrêtes, encore, malgré toi. Tu te retournes. Tu le fixes.

Quand t’étais jeune, t’avais, en VHS, un vieil épisode de Walt Disney dans lequel Pluto a un shoulder angel parce qu’il est trop greedy pour share le spotlight, sa gamelle pis son coussin avec un chaton tout juste adopté par Mickey. Le petit diable lui conseille de faire disparaître le chat, de tout garder pour lui, vivre à trois c’est pas envisageable ; l’ange le prie de partager, d’être un bon chien. En ce moment, tu te dis qu’au fond, toi pis Pluto vous êtes pas ben ben différents, que t’es aussi greedy que lui. Il faut dire que ce billet-là augmente quand même de dix piasses ton pouvoir d’achat, que broke comme t’es, être lousse de dix piasses jusqu’à jeudi prochain, ça se prend ben en maudit.

Dans l’épisode de Walt Disney, l’ange réussit à faire entendre raison à Pluto pis tout finit par s’arranger ; toi, tu repars chez vous avec le cash de quelqu’un qui en a pas mal plus besoin que toi. C.R.E.A.M get the money, dollar, dollar bill y’all.

Faut croire que Pluto, le chien de Mickey Mouse, est mieux que ta petite personne. ‡

64 Samuel Malenfant

65

Un soir de novembre 1946, à New Glasgow en Nouvelle-Écosse, Viola Desmond, une femme d’affaires afro-canadienne, est arrêtée dans un cinéma, puis incarcérée parce qu’elle refuse de quitter la section réservée aux blancs. Le lendemain, elle est inculpée pour non-paiement de taxes en raison de la différence de prix entre les billets de chacune des deux sections. Il faut préciser que le personnel du cinéma aurait refusé de lui vendre un billet donnant accès au parterre et qu’à l’époque, cette section était réservée aux blancs. À l’aide d’un avocat, Desmond décide de contester. L’événement, repris et médiatisé par le journal

The Clarion, deviendra un fer de lance pour le mouvement des droits civiques, d’abord en Nouvelle-Écosse, puis dans le reste du Canada.

Environ soixante-dix ans plus tard, en réaction aux controverses entourant le scandale des pensionnats autochtones, le gouvernement fédéral prend la décision de retirer le portrait de John A. Macdonald des billets de dix dollars. En 2018, un nouveau billet entre en circulation. Sur ce dernier figure le portrait d’une femme : la première femme (mis à part la reine) à apparaître seule sur un billet de banque canadien.

C’est grosso modo ce qui est écrit sur la quatrième de couverture du livre

Viola Desmond : Her Life And Times, un livre que tu places de temps en temps, à ta job, que t’as passé cette semaine à la caisse.

La bibliothèque du parlement, un extrait de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et liberté, une photo du Musée canadien pour les droits de la personne, une plume, une feuille d’érable, la map du quartier North End d’Halifax, un por- trait de Viola Desmond qui date de 1940. Tout ça est imprimé sur le billet mauve que tu montres à ta blonde pas longtemps après être entré chez vous : check ça ce que j’ai trouvé ! tu dis, fier. À peu près cinq minutes plus tôt, en marchant, quand tu t’en venais, t’as conclu que t’étais mieux de garder tout ça pour toi, de rien dire, qu’anyway, ça serait loin d’être la première fois que des facts ayant rapport à des bil- lets de banque seraient volontairement oubliés, que l’Histoire en est pleine, qu’elle a beau être sweet comme ça se peut pas, ta blonde, c’est sûr qu’elle te trouverait cheap en tabarnak en apprenant ce que tu viens de faire. T’aurais dû te douter que t’as la gueule trop grande pour garder un secret, pis ça, même si t’es la seule personne au monde qui a avantage à ce que ce secret reste un secret. Comme on dit : t’es pas le Pogo le plus dégelé de la boîte.

66 Samuel Malenfant

‡

67

C’était dans le guichet à l’épicerie, aux caisses libre-service, t’ajoutes. Tu pourrais t’arrêter là, tu devrais t’arrêter là, mais c’est plus fort que toi, tu viens de trouver du cash pis t’es content — même si t’as honte de l’être. Il faut que t’en parles à quelqu’un. C’est le gars qui est passé avant moi qui l’a oublié là, tu continues en enlevant tes bottes pis tes bas. J’ai essayé de lui redonner, mais y’était rendu trop loin pis fallait que je paye. Je l’ai revu dehors, mais y’était déjà à l’autre bout de la rue pis avec les sacs, ben je pouvais pas sprinter dans slotch, tu renchéris. T’es incapable de t’arrêter de donner des détails. Tu voudrais surtout pas avoir l’air de ce que t’es vraiment : un voleur. Ouain, c’est vrai qu’avec des sacs c’est un peu tannant, elle dit. Le fait qu’elle réponde à ton mensonge t’aide à y croire. Ça te réconforte même. Je me sens un peu mal, par exemple, le gars fait un peu pitié, c’est pas la première fois que je le vois, y’est toujours sur Ontario, tu poursuis. Pourquoi tu l’as pas donné aux personnes à l’épicerie ? elle demande. En accrochant ton manteau pis ta tuque, tu réponds que t’as aucune idée, qu’ils l’auraient sûrement gardé pour eux faque tu t’es dit que tant qu’à… Ben, tu sais pas, elle t’interrompt en marchant vers la salle de bain, peut-être qu’il passe souvent là pis qu’ils savent un peu c’est qui. Tu réponds pas. Tu commences à vider les sacs de bouffe pis à ranger le stock. Comment tu sais que c’était à lui ? elle lance, du fond de l’appartement. Elle a raison. Qu’est-ce qui prouve que c’était à lui ce dix piasse-là ? Ça pourrait très bien être à la personne qui est passée avant pis que, ODB, perdu comme il était, l’a juste pas vu. Ça serait possible. Ça ferait ben du sens même, tu penses, en rangeant tes cannes de légumineuses Cedar — quatre pour cinq dollars dans la circulaire — dans l’armoire à droite du frigo. Tu te souviens pas de l’avoir vu payer. Tu te souviens même pas de l’avoir vu déposer ses affaires sur la balance ni de l’avoir vu pogner sa facture. C’est à se demander s’il a pas profité du rush pour faire son mêlé pis sacrer son camp avec ses TV dinners sans payer. Imagine si tu lui avais rendu le billet. C’est clair qu’il se serait pas posé de questions pis qu’il l’aurait pris. Tu commences à te dire que tu feel guilty pour probablement fuck all, à cause de lui. Le crisse. Si ça avait été l’inverse, ton cul qu’il aurait essayé de te redonner ton dix piasses. Même un millionnaire aurait rien dit pis se serait contenté de glisser le billet dans sa poche.

C’est too bad, mais qu’est-ce que tu veux… c’est de même. Anyway, c’est son problème. Il avait juste à pas l’oublier là, son dix piasses.

Ton dix piasses.

T’as longtemps dit que, dans la vie, l’argent c’était pas important, que c’est pas ça qui rend heureux, que les gens qui font du cash sont stressés pis que toi, t’avais pas besoin de ça. Le genre de discours un peu naïf qu’on tient quand on manque de rien, quand on est élevé dans la ouate. Cash rules everything around, même toi. ∂

68

Samuel Malenfant

69

POURQUINTETTEJOURNÉES TIÈDES

CAMILLE BERGERON

je voulais écrire le jour et l’été le soleil qui coule sur le poil de mes mollets je voulais parler de lumière dans le ciel dans la fenêtre sur le coin de la table j’aurais aimé que tu lises mes mots comme une chaleur juste au creux du cou

mais l’encre suinte de mes doigts elle parle de la nuit et de l’automne et de la pluie le cristie de daylight saving time de tous les secrets et non-dits cachés entre les craques je suis prise dans ces instants de pénombre

71

on dit que le temps des femmes e s t c i r c u l a i r e on dit que la linéarité a p p a r t i e n t a u x h o m m e s

avec leurs livres et leurs grands auteurs leurs grands mots d’esprit leurs grands grands grands touts grands besoins grands moi grands privilèges grands je détiens le verbe de mes ancêtres grands tout le temps du monde au creux de la main

mon temps lui est brisé il tourne s’arrête avance flotte stagne recommence il me ramène à toutes ces vieilles histoires de b o n n e s f e m m e s

elles plombent mes os de leur tristesse lourde comme du ciment frais j’ai un petit squelette de béton je m’érode de l’intérieur

les rayons du soleil d’après-midi frappent mon bureau et les feuilles éparses trainent moitié de lumière sur fond de bois

le thé froid répand son odeur de lavande et d’orange — et de pluie

ton épaule dépasse des couvertures pâles l’ombre de ta poitrine se dessine à peine tes cheveux sombres s’éparpillent sur l’oreiller sur ton visage

une muse préraphaélite protégée de leur regard

si la vie pouvait être faite de ça de ces instants fragments figés dans des éternités qui ne finissent pas ne s’écoulent pas dans le quotidien

mais le temps tourne et les oiseaux chantent et elle se retourne et je me détourne

j’observe le jardin le soleil poursuit sa course dans le ciel disparaît –enfin

me laisse m’occuper de mes petits gouffres sans fond

tu chantes ta voix casse je danse

72 Camille Bergeron

73

je voudrais prendre le temps d’aimer tout ce qui grouille sous la terre dans les coins poussiéreux des maisons à l’automne

nous sommes nature nous sommes corps bourdonnant entrailles gluantes trous béants et sombres où naissent toutes les créatures de ce monde

mais c’est plus fort que moi je ne suis pas cette fabulation je suis faillible j’échoue à la tâche de l’amour j’écrase l’araignée le scutigère le ver — même à soie la honte et je jette le mouchoir dans la toilette tire la chasse d’eau après seulement la culpabilité

je ferai mieux la prochaine fois

le ciel est gris à présent gris nuage gris perle gris je n’ai pas déjeuné ce matin je n’ai pas faim pas envie de vivre une autre journée à regarder la pluie remplir les craques sur le trottoir éviter les miennes gris défaite gris je voudrais rester ensevelie à jamais

dans mon sac les feuilles éparses se fanent les seules traces du soleil d’un après-midi de cheveux sur l’oreiller de la honte des secrets insectes grouillants et les taches d’encre poisseuse sur mes doigts ∂

74 Camille Bergeron

75

C’EST QUOI CETTE MANIE DE SE SUSPENDRE

ANTHONY FRÉCHETTE

je suis vraiment un homme chanceux1 les plateaux d’argent débordent ma garde-robe oxydent ma raison ce soir je n’écris pas je songe ma trahison

les germes batifolent entre les rides de mes doigts fatigués des douches répétées de la page blanche qui se présente comme la perfection il faut parler

1 bill callahan, small plane

77

ça veut dire quoi

rentrer un samedi ensoleillé s’arrêter faire les courses un grand tote bag bien rempli

dériver jusqu’à l’âtre jusqu’au côté de guermantes I écrire pour dormir sans artefacts sans nuisibles

ça veut dire quoi

grignoter son safe space à l’abri du monde dans sa gêne bien commode heure de coucher heure de repas

à quelque part ça ne veut rien dire à quelque part quelqu’un n’a pas fait sa job à quelque part ça doit être moi

c’est quoi cette manie de se suspendre au risque d’abîmer de se faire entendre comme si la voix se devait de ni fendre ni révéler

comme porteuse de trop d’attentes

(tu ne peux même pas t’imaginer)

puis de s’y abandonner d’abord juste un peu pour découvrir avec réconfort le timbre des autres

même si dans ces mots-là c’est bien notre nom qui résonne ∂

78 Anthony Fréchette 79

FAIRE PARLER LES FLEURS DE PEAU

j’aime quand c’est rough, quand c’est tough, quand le vent vient torpiller les viscères et te faire recracher sur sa roche les vomissures d’une enfance mal digérée

51

I

BARBARA LEPELTIER

Je n’ai jamais pu m’empêcher de triturer mes plaies. Ça rendait folle ma grand-mère, les fins filets de sang qui zébraient le tibia et tachaient les vêtements. J’avais gratté ma croûte. Surtout, prendre garde à ne pas en mettre partout.

‡

Sur l’épiderme en rouge et blanc, les stigmates de moustiques rassasiés depuis longtemps. On dit que je cicatrise mal, et très lentement. C’est de famille. Chez nous, le goût de ce qui ne guérit pas se transmet de père en fille.

‡

Sur mes cuisses, je traque les bourgeons de chair, qui s’infectent entre mes pulpes. Depuis que je sais me servir de mes pouces opposés, j’appuie, je perce, je crève, je plaie. Aux amoureux·ses qui me questionnent, je raconte que les coupables sont les insectes. Enfant, je voulais être entomologue.

‡

Dans mon rêve, une grosseur douloureuse fait pression sous la pommette. J’ai une morgue en maxillaire. J’y incise une fente, en exhume à la main des débris putréfiés. Derrière la nausée, un soupir d’aise. J’ai récupéré mon visage.

‡

J’ai quelque chose comme sept ans et le corps couvert d’hématomes. Ma peau comme un bouquet s’exprime en gerbes violacées. Les doutes du médecin s’évaporent dans l’hypothèse. Il ne sait pas que la violence peut s’abattre par le verbe.

‡

Mon corps est un site de fouilles. Archéologue née, je sais d’expérience que ça se passe dans le ventre, mais aussi sous l’urgence qui pourrit dans la gorge. Ce qui se tait, juste là. Mes trouvailles consignées dans des poèmes trop grands pour moi.

passion pas si simple passion passé simple d é c o m p o s é et le présent, (v)indicatif

82 Barbara Lepeltier II

83

Dans la bande-son de la catastrophe annoncée, le tempo bat la mesure de mon déni délibéré. Je préfère apprendre par cœur le balancier de son corps quand il me le raconte.

‡

Chaque retour à lui : arracher la croûte, en mettre partout, se prendre un mur à pleine vitesse. Jouir fort et mourir un peu. Je cicatrise mal, et très lentement.

‡

L’incendie attisé par le bout de ses doigts déferle à la lisière de mon corps trop étroit. Incandescente, je m’ouvre en deux. Il se fait pyromane, je suis la poudre aux yeux.

‡

Amputée de ma parole, j’invoque celle des femmes qui savent. France Gall chante de nos jours, y a des accidents d’amour, Monique Wittig écrit les intestins fumants et l’odeur de la merde. C’est la même chose et je les aime pareil. ‡

Je me révèle sous sa morsure. Ou l’inverse. J’ai de la misère à savoir qui a dévoré l’autre.

‡

Il m’a pris la main tendrement pour l’engouffrer dans mes entrailles jusqu’à toucher là où ça donne envie de mourir. Il triture ma plaie, armé de mon propre corps et entre deux sanglots d’enfant je dis vas-y encore encore. S’il part, je meurs ; s’il reste, aussi.

‡

Nous répétons le geste appris dans l’illusion de contrôler l’issue cette fois. Nous répétons le geste cassé qui creuse la blessure originelle jusqu’au nerf.

84 Barbara Lepeltier

85

torse nue sur la lande brûlante au centre de mon cercle une offrande

je suis une adulte et je n’ai plus peur de toi

Quand tu réaliseras que la blessure était auto-infligée, tu t’écrouleras. Tu t’es regardée ? Une carcasse faisandée sur un tapis de yoga. La per- sonne qui a orienté ta main vers la cible te dira qu’elle ne peut pas te sauver, c’est dégueulasse et vrai. ‡

Une fois le nerf à nu il te faudra choisir : t’entêter en surface ou traverser la faille et forcer ton système à changer ses schémas. On ne se lance pas dans la deuxième option sans douleur. C’est pourtant la seule qui vaille quand on décide de ne pas mourir.

‡

Tu cicatrises mal et lentement. Et alors ? Déleste-toi de ta honte et essaie encore. Au fond de ta gorge, repêche les vestiges de ta voix empêchée. Raccommode le langage qui deviendra ton bouclier.

Tu aboutis à une parole : ne plus jamais laisser personne se lover dans ta béance. À la place peut-être, la combler de tendresse pour l’enfant. Décore tes hématomes et porte-les fièrement.

‡

La faille enfin creusée, éprouvée à rebours, les mains tachées d’écla- boussures : rapaille tes morceaux but make it flamboyant, poudre d’or sur mélasse de caresses, céramique ancienne, en espérant que cette fois ça tienne.

‡

Nous préparons à notre rythme notre retour au monde nouveau. Nous transformons le geste appris pour faire parler les fleurs de peau. ∂

III

86 Barbara Lepeltier

‡

87

FEMME TOMBALE

BRITANY DUQUETTE

Je prétends connaître la texture de mes paroles. Le velouté de mes mots se faufile entre mes cuisses, s’échappe dès qu’on me lime les dents. En regardant les résidus de l’émail broyée, on me demande qui je suis. Je réponds à mon nom le souffle coupé pendant que la vérité se dérobe hors de moi. Je touche à tâtons mon visage, mais je n’arrive pas à m’attraper. La blessure devient trop grande, m’absorbe, me sort du moment. La substance visqueuse des sentiments hostiles s’introduit à ma peau. Les cellules sont laissées à elles-mêmes, s’entretuent. Il n’y a plus de régénération, encore moins de cicatrice, aucune guérison. Il y a un cercueil et mes pieds. Il y a l’expulsion de l’enfant et mes larmes rouges.

51 89

‡

Quand j’essaie de m’éteindre, je vois ces deux lignes roses et ce bâton de plastique dont l’addition écorche les recoins de ma tête. Ces deux lignes s’accrochent à mon dos et ne me quittent plus, leur franchissement ne m’est plus possible. Je ne connais pas la source de cette somme. J’ignore quelle queue a engendré la vie. Celle qui a traversé la pourriture de mon dedans pour y planter un souffle nouveau. Je voudrais l’identifier, la couper, prendre les moyens pour la soustraire. J’en ferais une boucle, dégoulinante de ma souffrance. Je l’épinglerais au-dessus de mon lit comme un avertissement : prenez garde, elle est fertile, cette pute, et elle mord.

On me dit en oracle ma fille, le corps sait toujours. Je suis pourtant gonflée d’incertitude. Je me demande si ma mère a pleuré en apprenant ma présence dans son corps. J’aimerais qu’elle me dise que oui, que ce soit normal d’avoir peur après tant de mensonges. En effleurant cette image, quelque chose éclate. Mon corps ne répond pas. Je ne respire que très lentement, l’œil ouvert. Hier, tu étais là, dans l’embrasure de la pièce. Depuis, je perds la voix, l’usage de mes mains ; les bouquets tombent, les fenêtres ne se referment plus : je ne te trouve plus.

Le corps sait toujours. Alors, mon corps s’ouvre, mes bras se déplient, laissent entrevoir la rivière, le bassin, l’impalpable. Dans mon corps poussent des bourgeons qui sortent par mon nombril, du lichen colorant ma peau. Je ne distingue plus ce qui m’appartient de ce qui est emprunté, ce qui vit de ce qui s’enlise vers la mort. Entre la verdure et la sécheresse, mon corps ne sait plus de qui il est la fille.

Je suis le ventre et le tissu ; l’ombilical et le scalpel. Je suis la cassure et la main de mon père ; le clou dans son poignet et la ride qui se creuse. Je suis le cri et le silence qui le coupe; la césarienne et le sang qui gicle. Je suis la bouche de ma mère qui dit ce n’est pas ma fille en me regardant.

J’avorte de mes cris et des nuits blanches, de toutes les langues qui ont fait leur apparition dans mes trous, des sons qui ont forcé mes oreilles et percé mes seins. J’avorte d’une vie où mes lèvres seraient cousues. J’arrache mes cils avec mes ongles. Un par un, j’extrais, j’expulse, je reproduis ce qu’on fait de moi quand je ne regarde pas. Puis, le soir tombé, je coupe les parties de ma vulve qui sortent du cadre, ce sur- plus de tissu qui s’introduit avant mon nom dans une pièce. Je jette les ciseaux ensanglantés, enfile une culotte en dentelle qui se salit au contact de mon sexe. Je suis prête ; venez, entrez en moi, la table est mise.

En écoutant l’histoire de l’expulsion, il dépose une main sur son cœur, l’autre près de mon oreille. Il s’approche doucement vers ma figure, embrasse une goutte qui ruisselle sur ma joue, goûte mon sel et mon sang. La lumière du lampadaire éclaire nos yeux vitreux. L’habitacle se montre sous des lueurs écarlates. En cette nuit, il me dit qu’il m’aime. Vide d’enfant et de larmes, je prends la fuite, n’ayant plus rien à offrir que la dépossession. Je comprends que l’on apprend à s’aimer pour ensuite se laisser mourir.

90 Britany Duquette

‡

‡ 91

‡

‡

‡

L’eau bouillante me coule sur la nuque. Des plaques rouges s’y dessinent comme des fleurs. Je me nettoie sur la pointe des pieds, en évitant les racoins trop obscurs. Épuisée, je me cherche toujours ; je me guette telle un fauve qui attend sa proie. Des traces de ce corps m’échappent, sombrent dans le drain de la douche. Je fais mon territoire dans l’évanescence. Je ne fuis plus. Je me dévoile dans la perte. Il y a en moi une mémoire de destruction qui se construit.

Je suis une terre humide. Femme tombale, on entre en moi comme on enterre quelqu’un. On gratte la surface du sol, on creuse plus loin. Les doigts se recouvrent d’humus et les phalanges s’abîment. Pourtant, on agrandit l’ouverture, on s’avance, laissant même échapper un gémissement. On abandonne les ombres ensevelies.

Sur le rebord de la fenêtre git un kaléidoscope qui se révèle là comme un songe. À travers les formes triangulaires m’est reflétée l’image d’un bébé que l’on échappe dans les escaliers, qui nous glisse hors des bras. Entre les reflets de verres colorés : la succession d’un crâne encore mou se fracasse sur le bois. Sur son sommet se dresse un duvet châtain. Une joue rebondie. Un baiser qui tente de s’y déposer. Un cou rompt avec le reste de la charpente. On s’enlise vers le néant. C’est quelque chose de mauve qui se fait entendre. La fracture apparaît en miroitant sous nos yeux. C’est un fragment où nait la brunante, c’est le flot d’une enfant qui devient bleue, qui pleure à s’époumoner, à perdre sa mère dans les marches. Dans ce kaléidoscope meurent les contours d’une enfant que personne ne viendra consoler.

L’interruption de ma parole se fait très tôt, à l’aube. L’effritement de ma pensée ne me lâche pas, ses morceaux s’incrustent au large de mes frontières. L’incapacité de nommer, la peur de bégayer, d’entendre quoi ? à la suite de mes mots piétinent toute ambition de franchise. C’est cette honte qui me pousse vers l’écriture; une urgence d’expulser ce qui fermente à l’intérieur, ce qui s’accumule le long de la jugulaire.

‡

Il y a une femme dans mon cœur : elle se cache dans le creux du muscle. Je ne connais pas son visage ni ce qu’elle me cache. Je ne connais pas les lignes de ses mains ni le relief de sa pensée. Nous sommes étrangères et pourtant, nous habitons le même corps. Après toutes les fins, il ne restera plus qu’elle ; la femme qui peuple mon cœur. Je ferme les yeux pour entendre son rou- coulement haleté. Je l’ai blessée. Il n’y avait pas juste moi que l’on pelait. J’offre des excuses sans savoir à qui les adresser. Les sono- rités me reviennent et je pleure en silence. Opaque est le vide qui coule entre nous, je me remplis de l’absence ronde. Il ne me reste qu’à la construire dans un imaginaire d’encre. Ça doit sentir comme grand-maman à l’intérieur. Des odeurs de sentiments.

Je marche en somnambule dans les quartiers de mon être. Je me vois boire le lait maternel, prendre le sein pour ne plus le lâcher. Je me promets de ne plus déposer les lèvres sur autre chose que le mamelon de naissance. Je m’éventre dans l’immunité, je hurle maman pour finalement me reconnaître dans l’écho des cris. Dans cette nuit, on s’agrippe par la main, on brave le noir ensemble, on fait des alliances avec nos corps en se regardant dans les yeux. On se trouve, se devine dans la friabilité de nos voix. On y entend le doute et la joie. On se rase les cheveux, découvre le crâne qui tient au bout de notre cou. On se met à marcher à quatre pattes, esquivant les asticots et les fruits péri- més. On est juteuses. Surtout, on est libres. ∂

‡ 92 Britany Duquette

‡

‡

93

LA DIALYSE EST UNE FORME DE DANSE

MÉGANE DENICOURT