Kompromisslos zweckorientiert

Audi A7 Sportback 50 TDI Eleganter Langstreckenläufer

Audi A7 Sportback 50 TDI Eleganter Langstreckenläufer

gegründet 1948 von F. Mersch

éditions revue s.a.

Belval Plaza I 7, Avenue du Rock‘n‘Roll L-4361 Esch/Alzette

Tel.: 49 81 81-1 / Fax: 48 77 22 / R.C. B24654

Administrateur délégué, Chargé de direction: Nic Nickels

Autoren in dieser Nummer: Jean-Paul Hoffmann, Nic Nickels, Frank Ziegler, Eric Hamus, Amp.net, Cen

Layout: Daniel Paulus, Marie-Claire Caiado, Dario Herold

Werbung

Liette Peters [liette.peters@revue.lu] Tel.: 49 81 81-303 • Fax: 48 77 22

Werbevermarktung: • für Luxemburg: éditions revue S.A. 7, avenue Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette Tel: +352 44 44 33-1

E-Mail: contact@espace-medias.lu

Einzelverkaufspreis: € 3,00 Abo-Verkaufspreise für REVUE, TéléREVUE, und AutoREVUE für das Jahr 2023: Jahresabo: 130,00 €

Druck:

Est Imprimerie, Moulins-lès-Metz, Frankreich

Bankverbindungen:

BCEE LU20 0019 1100 6763 6000

BGLL LU10 0030 3367 0350 0000

BILL LU36 0026 1106 2250 0000

CCPL LU97 1111 0836 5137 0000

Zuerst kam die Warnung vom statistischen Amt Statec, dann wurde sie von den Energielieferanten bestätigt: 2025, wenn der Preisdeckel wegfällt, ist mit einem drastischen Anstieg der Preise zu rechnen. Beim Strom, so errechnet Statec, droht eine Hausse von 60 Prozent! Encevo erklärt sich wie folgt, wie dieser Tage im Tageblatt zu lesen war: „Im Jahr 2023 seien die Strompreise an den Börsen zwar wieder niedriger gewesen als 2022. Trotzdem seien sie immer noch spürbar (50 bis 100 Prozent) über den Preisen der Vorkrisenzeit.“

Trotz dieser angespannten Lage erzielte das Unternehmen, das zu fast 75 Prozent dem Luxemburger Staat gehört, – die restlichen Anteile sind in chinesischer Hand – letztes Jahr Rekordergebnisse. Der Umsatz stieg von 3,4 Milliarden Euro (2022) auf satte 5,1 Milliarden im Geschäftsjahr 2023. D er Gewinn schwoll von 107 auf 171 Millionen Euro an. Was es dem Betrieb ermöglichte, 72 Millionen an Dividenden auszuzahlen. Das mal so nebenbei bemerkt, während der Konsument am Ende viel tiefer in die Tasche greifen muss als bisher.

Weshalb interessiert es hier, in einem Mobilitätsmagazin? Mit fortschreitendem Druck nach Elektrifizierung des Fuhrparks werden auch die Autofahrer von dieser Kostensteigerung betroffen sein. Bei allen Incentives, die bisher in die Waagschale geworfen wurden, werden die Autokäufer demnächst ihre Berechnungen neu machen müssen. Wird es sich in Zukunft noch lohnen, auf Elektromobilität umzusteigen?

D ie bisher vorgegebenen Ziele erweisen sich in der Zwischenzeit schon a ls überambitioniert: Die Absätze an Elektrofahrzeugen entsprechen bereits ohne Kostenexplosion nicht den Planvorstellungen und es ist zu befürchten, dass die in Aussicht gestellten Energiekosten die Akzeptanz weiter abkühlen werden.

Dies soll beileibe kein Plädoyer für den Verbleib bei fossilen Energien sein. Es soll eher ein erneuter Aufruf sein, weiter in Richtung alternativer Antriebsmethoden zu gehen, welcher Art sie auch seien. Wasserstoff, e-fuels, und was einem sonst noch einfällt, sollten weitererforscht und entwickelt werden. Die Mobilität, und übrigens andere energie-intensiven Bedürfnisse, müssen technologieoffen angegangen werden.

Bei der aktuellen Fokussierung auf CO2 -Reduktionen durch elektrische Energie, und damit auch gesteigerte Nachfrage nach Strom aus der Leitung, begeben wir uns auf ein gefährliches Feld. Der Bedarf an Energie könne nur durch Atomenergie abgedeckt werden, behaupten große Länder heute schon.

Aber vielleicht trägt mehr Technologieoffenheit ja auch dazu bei, dass AKWs überflüssig werden.

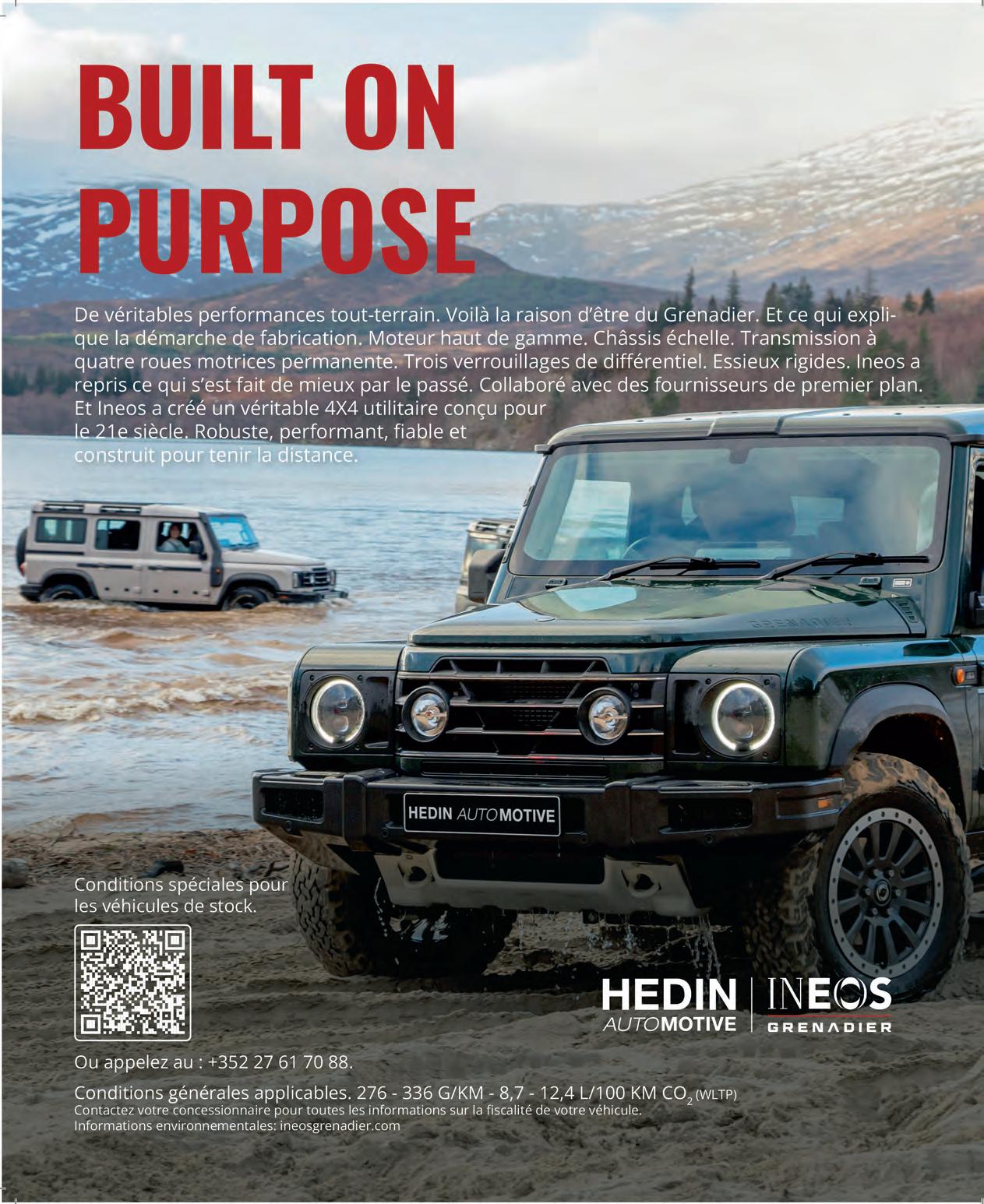

Der klassische Aufbau mit Starrachsen ermöglicht beeindruckende Achsverschränkungen.

Ineos Grenadier

Spätestens beim Schwung auf den Fahrersitz und dem anschließenden Blick auf die Kommandozentrale am Dach mit den massiven Knöpfen, die so ausgelegt sind, dass man sie auch mit Arbeitshandschuhen bedienen kann, tritt bei jeder (un-) erwachsenen Person unwillkürlich ein Willhaben-Effekt ein.

Text Frank Ziegler Fotos Tania FellerDas Rezept für ein klassisches Geländefahrzeug bleibt seit über 70 Jahren unverändert.

Kaum jemand wird wohl Probleme haben, den Ineos Grenadier einer Fahrzeuggattung zuzuordnen. Die Formsprache ist mehr als deutlich: Hier kommt ein purer Offroader der besonders harten Art. G-Klasse, Wrangler, Hummer kommen einem da in den Sinn, aber vor allem werden Erinnerungen an den bis 2016 gebauten Landrover Defender wach. Kein einfaches Spiel für Ineos, da Fuß zu fassen. Die meisten Interessenten sind hartgesottene Fans eines dieser Modelle, und haben der Marke ewige Treue geschworen.

Leider hat Landrover diese Gemeinschaft vor eine harte Probe gestellt: Die Fans des Defender müssen entweder auf das neue, mit Elektrohilfen „verweichlichte“ Modell wechseln und auf mechanische Differentialsperren verzichten, oder ihren geliebten alten Defender so gut es geht am Leben erhalten. Genau diese unzumutbaren Umstände brachten Sir Jim Ratcliffe dazu, den Ineos Grenadier zu entwickeln.

Das Rezept für ein klassisches Geländefahrzeug bleibt seit über 70 Jahren unverändert. Beim Grenadier bedeutet dies: Eine eckige, übersichtliche Karosserie auf einen Leiterrahmen aufbauen, mit soliden Starrachsen von Carraro versehen, eine Multilink-Aufhängung mit Eibach-Federn und Stoßdämpfern von ZF verbauen, die für schwere Lasten ausgelegt sind; dazu erprobte Sechszylinder von BMW... Robustheit ist Trumpf!

Eine Mitteldifferentialsperre ist immer vorhanden. Hinten und vorne sind die Sperren abhängig von der Ausstattungslinie oder optional erhältlich, wobei deren Notwendigkeit bei hartgesottenen Geländewagen selbstver-

ständlich ist. Man lasse das Ganze vom absoluten Experten auf dem Gebiet - bei Magna in Ö sterreich - gut durchmixen und erhält einen Offroadcocktail, der jedem Fahrer, der auf Schlamm und Felsen steht, schmecken sollte.

Eine Woche lang durften wir den Ineos im Alltag testen - also genau in dem Umfeld, für das er nicht gebaut wurde! Aber auch der Hersteller des Grenadiers ist sich bewusst, dass ein Offroader auf dem Weg ins unwegsame Gelände zunächst über die Straße bewegt werden muss. Egal, ob man sich den Wagen als Expeditionsfahrzeug, als Arbeitsgerät oder als Spielzeug für die Schlammgrube zulegt: Ein Großteil der Strecken wird trotzdem auf befestigten Wegen zurückgelegt. Und den Spagat zwischen Alleskönner im Gelände und Reisemobil mit akzeptablem Komfort bewältigt der Ineos Grenadier überraschend gut.

Der Grenadier beschleunigt, dank der kräftigen Sechszylinder, in allen Lagen ordentlich.

An die fehlenden Rückstellkräfte der Lenkung gewöhnt man sich rasch. Abhilfe aber schaffen Lenkungsdämpfer aus dem Zubehörhandel. Der Einstieg ist hoch, doch der Einstieg gelingt recht flott. Das Platzangebot ist üppig, die Ergonomie ist um Welten besser als beim alten Defender. Überhaupt vergisst man den Vergleich zum geistigen Vorgänger im Innenraum schnell. Alles macht einen sehr langlebigen Eindruck und vermittelt ein Gefühl von Sicherheit. Die beiden Sechszylinder aus dem Hause BMW (B57-Diesel und B58-Benzin) sorgen für ordentlichen Vortrieb und die Achtgangautomatik von ZF ist hervorragend auf diese Motoren abgestimmt. Einzig der riesige Wendekreis von über elf Metern fällt im städtischen Verkehr negativ auf. Doch ist das nichts, womit man nicht leben könnte, wenn man ein solches Fahrzeug braucht.

Angesichts eines Durchschnittspreises von 80.000 bis 90.000 Euro kann man wohl kaum von einem günstigen Wagen reden. Wegen der Qualität bei der Verarbeitung und des konsequenten Einsatzes bewährter Komponenten ist der Preis aber gerechtfertigt. Angesichts der aktuellen Gebrauchtpreise alter Defender könnte man das Geld bedenkenlos auf den Tisch legen. Als Käufer sollte man sich allerdings bewusst sein, was man sich zulegt. Der Grenadier ist kein Lifestyle-SUV, sondern ein echter Allradler vom alten Schlag, mit einem Gesamtgewicht von über 2,7 Tonnen und einem Verbrauch über 12 Litern (Diesel).

Wer ab und an schwere Anhänger von bis zu 3,5 Tonnen ziehen muss, kommt am Ineos nur schwer vorbei. Glücklicherweise ist der Nutzwert nicht der einzige Faktor beim Autokauf. Genau die Eigenschaften, die solche Geräte für den harten Arbeitseinsatz qualifizieren, machen diese Autos auch für andere attraktiv. Wo die Grenzen eines Autos liegen, das so kompromisslos für einen Zweck gebaut wurde, ist nur schwer abschätzbar. Deswegen mussten

wir zusagen, als Hedin Automotive uns anbot, den Ineos im Gelände zu testen.

Nicht nur das Aussehen, sondern auch die Entstehungsgeschichte des Grenadiers schüren die Erwartungen in schwerem Gelände. Sogar Einsteiger können vom ersten Moment an Vertrauen ins Gefährt fassen – keine Selbstverständlichkeit auf einer Motocross-Piste, die nach tagelangem Regen kaum zu begehen ist. Dass man den Großteil der Strecke nur mit eingelegter Geländeuntersetzung durchfährt, ohne die Sperren zu aktivieren, lässt nur erahnen, was alles möglich ist. Steil abwärts hilft das

4,90 x 2,15 x 2,04 m

Diesel Euro 6D 8-Gang Automatik

249 PS

550 Nm

16,3-17,3 kWh/100 km 12-13l/100km

Für solchen Strecken ist der Grenadier gebaut worden, trotzdem ist er auch auf befestigten Wegen ein angenehmer Begleiter.

Dieses Cockpit weckt das Kind in jedem Mann! Am Dachhimmel liegen Schalter für Offroadmodus, Differentialsperren, Zusatzscheinwerfer und mehr.

Durch die kantige Form kann man die Größe gut einschätzen und den Ineos sicher durch enge Passagen führen.

„Hill Descent Control“, das schwere Gefährt sicher in der Spur zu halten.

Mit dem kräftigen Sechszylinder kann man mühelos Schwung aufbauen und die Geschwindigkeit auch bergauf aufrechterhalten. Doch die beeindruckendste Kostprobe der Offroadfähigkeiten bot sich in der Verschränkungspassage. Angesichts der Außenmaße des Grenadiers hätten wir es für unmöglich gehalten, eine tiefe, eng verwundene Passage zu durchfahren. Immer wieder hebt er ein

Der Ineos Grenadier ist Sir Jim Ratcliffes ausgestreckter Mittelfinger an Landrover. Der Gründer eines riesigen Chemiekonzerns, Anteilhaber mehrerer Fußballvereine (u.a. Manchester United), Besitzer eines Rad-Teams und vermutlich reichster Brite der Welt ist eigentlich ein Fan des legendären Defenders. Als 2016 jedoch dessen Ende verkündet wurde, raffte Sir Ratcliffe Mut und Geld zusammen, um dem Hersteller ein Angebot zu unterbreiten. Nur hatte dieser schon andere Zukunftspläne. In einem Pub namens Grenadier beschloss der Brite, den Bau eines würdigen Nachfolgers selbst in die Hand zu nehmen. Die Idee wurde innerhalb von sechs Jahren mit viel Durchhaltevermögen und dem nötigen Kleingeld umgesetzt.

Bein, während der andere Reifen fast einen halben Meter tief im Schlamm steckt. Hier kommen dann auch die Differentialsperren vorne und hinten zum Einsatz, um trotz dieser Bedingungen für Vortrieb zu sorgen. Wir sind überwältigt und können nur ansatzweise einschätzen, wo die Grenzen dieses Fahrzeugs in Händen eines geübten Offroadfahrers liegen. Vor diesem Hintergrund würden wir jedem Besitzer raten, einen Lehrgang zu absolvieren, wenn er ausloten will, was mit dem Ineos Grenadier alles möglich ist.

Mit

seinen

20 Jahren, mehr als neun Millionen verkauften Exemplaren und 180 weltweit errungenen Preisen hat sich der Suzuki Swift im Segment der Kleinwagen etabliert. Seit April flitzt die siebte Generation des kompakten Japaners über Luxemburgs Straßen. Und gibt dabei eine gute Figur ab.

Text Eric Hamus Fotos Suzuki, Eric Hamus

Eine Erfahrung wollen die Japaner aus Hamamatsu ihren Kunden mit dem neuen Swift vermitteln. Es sei mehr als nur ein Produkt, versprach Chef-Ingenieur Masao Kobori bei der Präsentation der neuen Generation des Kleinwagens Anfang März in Bordeaux. Eine Woche lang wurden Journalisten aus aller Welt in die Weinregion geflogen, um sich den neuen Swift etwas genauer anzuschauen. Und gleich vorweg: Seinen Preis ist der kompakte Flitzer definitiv wert.

„Waku waku“ wollen die Japaner vermitteln, übersetzt heißt das in etwa so viel wie „Ich bin glücklich“. Ein Auto sei aufregend und vermittele ein Lebensgefühl, so Kobori, der keinen Hehl daraus machte, welche Zielgruppe man mit dem Swift anzusprechen versuche: junge Paare mit Kindern, die einen kompakten Zweitwagen für die Stadt benötigen.

Getestet haben wir den Swift allerdings auf dem Land, in einer verkehrs-

armen Weinregion. Ob es wohl am Setting und dem herrlichen Frühlingswetter lag oder am Wagen selbst: Der kleine Japaner bringt es tatsächlich fertig, reichlich Fahrspaß zu vermitteln.

Mit einem klaren Design, fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen und überzeugendem Handling markiert die Neuauflage die konsequente Weiterent-

Ob es wohl am Setting lag? Der neue Swift kann beim Test bei Bordeaux überzeugen. Wein ist allerdings nicht geflossen!

wicklung der Reihe. Schon von außen weiß der Kleinwagen mit sportlichen Konturen zu gefallen. Man bleibt zwar in der Kontinuität der Vorgänger, offenbart aber auch etliche Neuerungen.

Der Kühlergrill in Klavierlack-Optik fällt besonders ins Auge in der Seitenansicht setzen eine markante Schulterlinie und muskulöse Konturen das Profil in Szene. Das trapezförmige Heck mit den dreidimensionalen Rückleuchten verleihen dem Swift ein stabiles und zugleich dynamisches Aussehen.

Im Cockpit sind alle Bedienelemente ergonomisch um den Fahrer herum angeordnet, sodass sie bequem zu erreichen sind. Die zweifarbige Armaturentafel in Schwarz und Hellgrau erstreckt sich bis in die Türen, was für zusätzliche optische Breite und einen dynamischen Look sorgt. Der hochauflösende Touchscreen (9 Zoll) wurde gegenüber dem Vorgänger (7 Zoll) aufgewertet und gewährt einen schnellen Zugang zum Multimedia- und Navigationssystem. Neben allgemeinen Fahrzeuginformationen umfasst das System eine kabellose und kabelgebundene Smartphone-Einbindung für Apple und Android, WiFi- und USB-

Innen punktet der Swift mit viel Raum, nur bei der Verarbeitung der Konsole gibt es Abstriche.

Die Farbpalette besteht aus neun einfarbigen und vier zweifarbigen Varianten, darunter das neue Frontier Blue Pearl Metallic.

Konnektivität, Spracherkennung sowie Bluetooth-Musikwiedergabe.

Die Technik kann mit etlichen Assistenten aufwarten, die für umfassende Sicherheit sorgen sollen, darunter eine Dual-Sensor gestützte aktive Bremsunterstützung mit Frontalaufprall- und Q uerverkehrserkennung, ein Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, ein Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff und ein Toter-Winkel-Warnsystem. Allerdings reagieren manche Systeme übersensibel, was bei lautstarken Warnungen schnell die Nerven strapaziert.

Unter der Motorhaube arbeitet indessen ein neuer 1,2-LiterDreizylinderBenziner mit Dualjet-Einspritzung und 61 kW/82 PS. Im Vergleich zum Vorgängermodell zeichnet er sich durch ein höheres Drehmoment (112 Nm) bei niedrigeren Drehzahlen (4.500 U/ min) aus, was das Ansprechverhalten verbessert.

Der Motor wird von einem 12-VoltMildhybridsystem unterstützt, das die beim Bremsen erzeugte Energie umwandelt und in einer Lithium-IonenBatterie speichert. Neben einer verbesserten Beschleunigung trägt auch dies

zu einer hohen Kraftstoffeffizienz bei, die sich schon beim Test bemerkbar machte. Der Verbrauch lag auf etwas mehr als 200 Kilometern über Land, auf der Autobahn und im stockenden Stadtverkehr bei 4,6 Litern.

Für einen Kleinwagen begeistert der neue Swift mit einer stabilen Straßenlage und einem reaktiven Fahrgefühl. D ie 82 PS reichen aus, um den leichten Flitzer rasch auf Betriebstemperatur zu bringen. Auf 3,86 Metern Länge bietet der Swift ein überraschend geräumiges Interieur. Nicht nur der Fahrer, sondern auch die anderen Insassen können sich an reichlich Beinfreiheit und Komfort erfreuen.

Abstriche gibt es bei der Verarbeitung im Innenraum mit reichlich Kunststoff, dem etwas spärlichen Stauraum im Kofferraum (285 Liter, doch zwei große Koffer passen da nicht rein) und der mäßigen Soundausstattung vom Fließband. Angesichts des Umstands, dass man für einen Preis ab 21.270 Euro ein solides Fahrzeug erhält, das beim Fahren auch noch Spaß bereitet und dazu gut aussieht, ist das aber Meckern auf allerhöchstem Niveau.

2022 hat Mazda dem Mazda 2 erstmals den Mazda 2 Hybrid zur Seite gestellt. Der Yaris mit Mazda-Badge hat sich, als einziger Vollhybrid-Mazda, mehr als 20.000 Mal verkauft. Grund genug, die Kooperation mit Toyota auch in der neuen Generation weiterzuführen. Den brandneuen Mazda 2 Hybrid konnten wir uns im sonnigen Barcelona anschauen.

Text und Fotos Frank ZieglerDie Einführung der neuen Generation erfolgt also fast gleichzeitig mit dem baugleichen Toyota Yaris. Da macht es Sinn, dass die Abteilung für kosmetische Chirurgie dem 2 Hybrid ein eigenes Gesicht verpasst hat. Ein freundlicheres Gesicht, das laut Jo Steenhuit, Chefdesigner bei Mazda Europe, besser zum Charakter des Autos passt. So wirkt der Mazda 2 Hybrid weniger aggressiv in der Frontansicht als sein Zwilling - dessen Frontgrill den Eindruck erweckt, als wolle er die Straße verschlingen.

Der Verzicht auf die untere Chromeinfassung des Kühlergrills, die sich bei den meisten Modellen des japanischen Herstellers bis unter

die Scheinwerfer zieht, kündigt wohl das Design zukünftiger Mazda-Modelle an. Wie sportlich und elegant ein Mazda-Gesicht ohne Chromspange sein kann, hat schon die Designstudie Iconic SP eindrucksvoll bewiesen, die Mazda auf dem letzten Autosalon in Tokio vorgestellt hat. Abgesehen von der Front aber ändert sich beim kleinen Mazda nichts im Vergleich zum Yaris. Mit den breiten Kotflügeln sieht der 2 Hybrid sportlich aus.

Technisch ist der Mazda 2 Hybrid zu 100 Prozent baugleich mit dem Yaris. Für den Antrieb sorgt ein 1,5 Liter Dreizylinder mit 92 PS/68 kW, dem ein elektrischer Motor mit 59 kW zur Seite steht. Mit der Systemleistung von 116 PS erfolgt der Sprint von 0 auf 100 in 9,7 Sekunden. Das ist zwar kein Raketenstart, aber die NASA hat bis jetzt auch noch keine Rakete mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,2 Litern auf 100 Kilometern gebaut.

Bei moderater Geschwindigkeit kann man den Vollhybriden im städtischen Verkehr rein elektrisch fahren. Tritt man aufs Gaspedal, sorgt der thermische Antrieb für den nötigen Vortrieb. Dieser Vorgang stört keineswegs und es geht besser voran, als die Beschleunigungswerte

vermuten lassen. Allerdings lässt das CVT-Getriebe den kleinen Dreizylinder dermaßen um Erbarmen schreien, dass es wenig Spaß bereitet, den kleinen Flitzer aus den Kurven heraus zu beschleunigen. Dies ist umso bedauerlicher, da der Mazda 2 mit MacPherson-Federbeinen und Verbundlenker-Hinterradaufhängung ansonsten sehr agil auf den katalonischen Serpentinen wirkt. Auch der niedrige Schwerpunkt und der verhältnismäßig lange Radstand von 2,56 Metern bei einer Länge von 3,94 Metern tragen zum sicheren Fahrverhalten bei. Überhaupt soll der Kleine zusammen mit dem Yaris neue Sicherheitsstandards für die Klasse setzen. Fünf Sterne im EuroNCAP Crashtest, das i-Activsense umfasst ein PCS mit Fahrzeugerkennung und Fußgängererkennung bei Tag und bei Nacht, eine adaptive Geschwindigkeitsregelung, Verkehrszeichenerkennung und einen Spurhalte- sowie einen Notfallbremsassistenten ... das alles gibt es serienmäßig!

Bei der Konfiguration des Mazda 2 Hybrid erwarten den Käufer keine langen Optionslisten. Es werden aber fünf Linien angeboten, um die Ausstattung zu erweitern: Prime-line, Centreline, Exclusive-line, Homura und Homura Plus.

Der Mazda 2 Hybrid startet bei 26.871 Euro. Wer also bei der Komfortausstattung genauso genügsam ist wie der kleine 2 beim Spritkonsum, hat zum mittlerweile üblichen Einstiegspreis in dieser Klasse einen Kleinwagen, der in puncto Sicherheitsausstattung zu den Besten gehört. Die Centre-line bietet zusätzlich zur Grundausstattung ein verbessertes Soundsystem mit sechs Lautsprechern, Leder an Lenkrad und Schalthebel, elektrische Fensterheber hinten, einen Regensensor, Spiegel in den beiden Sonnenblenden sowie eine Sitzheizung vorne und einen Spoiler am Heck. Bei der Exclusive-line kommen dann automatisch einklappbare Seitenspiegel, Parksensoren vorne und hinten, Lordosenstütze und Höhenverstellung beim Beifahrersitz und Smartkey hinzu. Den Homura erkennt man nicht nur an den getönten Scheiben, sondern auch an den 17 Zoll-Felgen, am LED-Licht rundum und an den glänzend schwarzen Applikationen. Außerdem wartet Homura mit automatisch abblendendem Rückspiegel, einem vergrößer-

ten Display mit einem Durchmesser von 7 Zoll, kabelloser Handyaufladung und Sportsitzen aus Halbkunstleder auf.

Wer auf das schöne große Panoramadach nicht verzichten will, muss zu Homura Plus greifen. Die Linie bietet zusätzlich ein noch größeres Display sowie ein exzellentes Head-Up Display an, das auch die wichtigsten Navigationsinfos anzeigt. In dieser Konfiguration steigt der Preis dann allerdings auch auf 35.690 Euro. Für das gleiche Geld gibt es beim gleichen Hersteller einen gut ausgestatteten Mazda 3, einen CX-30 oder den Plugin-Hybriden MX-30, den wir in der letzten Ausgabe im Test hatten. Sogar ein MX-5 ist für das Geld zu haben. Der ist zwar nicht ganz so sparsam, macht aber wesentlich mehr Spaß beim Beschleunigen. Wer einen Kleinwagen will, der kann aktuell allerdings auch noch den Mazda 2, mit dem gewohnten Mazda-Interieur und dem 90 PS 1.5 Mildhybrid, zu moderaten Preisen kaufen.

Nur in der Frontansicht kann man den Mazda 2 Hybrid von seinem Zwillingsbruder unterscheiden.

Vollhybrid

1,5 Liter Benziner: 92 PS

E-Motor: 80 PS

Systemleistung: 85/116 kW/PS

120 Nm

Beschleunigung: 9,7s 0-100

Endgeschwindigkeit: 175 km/h

KGM Torres EVX

Aus der Ssangyong Motor Company wird KG Mobility: Nachdem das koreanische Automobilunternehmen im September 2022 von der heimischen KG-Gruppe übernommen wurde, erfolgte im März 2023 die Namensänderung. Nun will das Unternehmen vier Elektroautos auf den Markt bringen: den Torres EVX, dem ein mittelgroßer Pick-up und ein weiteres SUV (F100) folgen. Auch ein kompaktes SUV (KR10) ist geplant. Für alle entwickeln KG Mobility und andere Töchter der Gruppe eine EV-Plattform.

KG-Gruppe

Die Unternehmensgruppe KG besteht aus 19 Tochtergesellschaften.

Diese sind in den Bereichen Chemie, Stahl, umweltfreundliche Energie, IT, Medien und Bildung tätig. Die neue Submarke KG Mobility soll global aktiv werden.

F ür die Vorstellung des ersten SUV unter dem neuen Markennamen, dem Torres EVX, hatten die KGM-Verantwortlichen Istanbul und Umgebung ausgewählt. Die verschiedenen vorgeschlagenen Routen ermöglichten es den Autojournalisten, das Gefährt auf Herz und Nieren zu prüfen.

Zum Antrieb zuerst: Der Torres EVX ist mit einem leistungsstarken 3-in-1-EV-Antriebsstrang und einem 152,2 kW starken Motor ausgestattet, der ein Drehmoment von 339 Nm

liefert. Die Energie dazu liefert eine LithiumEisen-Phosphat-Batterie (LFP), wie sie auch von anderen Herstellern von Elektrofahrzeugen verwendet wird, um Sicherheit, Langlebigkeit, Brandgefahr und Schutz vor starken äußeren Einflüssen zu gewährleisten.

Die neue Technologie dieser Batterie der nächsten Generation, bekannt als „Cell to Pack", montiert die rechteckigen Blade-Zellen direkt in das Batteriepaket, um eine höhere Energieeffizienz und verbesserte Sicherheit zu gewährleisten, während ein Wärmepumpensystem dazu beiträgt, die Auswirkungen niedriger Winter-

Zum Test hatte KGM nach

Unser Fazit:

Unaufgeregt, kraftvoll und zuverlässig.

temperaturen auf die Reichweite zu minimieren. Damit kann eine Reichweite von 462 Kilometern (WLTP) erreicht werden. Für ein Gefährt dieser Ausmaße gar nicht mal so schlecht!

Für Fahrer und Passagiere bietet sich viel Raum dank der großzügigen Innenraumhöhe und -breite mit 1.047 mm Kopffreiheit und 916 mm Beinfreiheit viel Platz in der zweiten Sitzreihe. Die Sitze lassen sich zudem von 27,5 Grad auf 32,5 Grad verstellen und bieten so Komfort auf langen Fahrten.

Es wäre wohl müßig, alle Sicherheits- und Assistenzsysteme aufzuzählen, die heutzutage Standard bei allen Wagen dieser Klasse sind. Nur soviel: Der Torres hat sie auch. Das Ladevolumen von 703 Litern (mit Gepäckbrücke, VDA213) bzw. 839 Litern einschließlich aller versteckten Ablagemöglichkeiten wird Bedürfnissen für unbegrenzte Freizeitaktivitäten gerecht.

Und weil es halt ein echter SUV ist, sollten die 169 mm Bodenfreiheit, die offroad vieles ermöglichen, nicht unerwähnt bleiben. Wie fährt sich der Torres EVX? Unaufgeregt und zuverlässig in jeder Situation, nicht sportlich, aber kraftvoll in jeder Situation, mit viel Komfort für

alle Insassen. Was gibt es mehr dazu zu sagen? Kleiner Wermutstropfen dennoch: Beim Beschleunigen fehlt es an Bodenhaftung auf der Vorderachse. Vielleicht ist daher die Standardbereifung zu überdenken.

Ssangyong war in der Vergangenheit in etliche Turbulenzen geraten. Das lag jedoch nie an der Qualität der Fahrzeuge. Und so ist auch der Torres EVX anzusehen. Wie er sich auf dem Markt behaupten kann liegt nicht an den Eigenschaften des Wagens, sondern an der Akzeptanz der Marke und an der Preisgestaltung. Mit rund 46.000 Euro liegt der Torres EVX merkbar unter den Preisen seiner Mitbewerber.

4,71 x 1,89 x 1,72 m

SynchronElektromotor, vorn 152 kW / 207 PS

339 Nm

8,1 s 0-100 km/h

18,7 kWh/100 km 462 km

Seit dem ersten Erscheinen im Jahr 2001 konkurrierte Skodas

Flaggschiff Superb mit dem Konzernbruder VW Passat, kam ihm in Sachen Praktikabilität und Komfort mit jeder Generation näher und stahl mit dem besseren Preis-Leistungsverhältnis mehr als nur den einen oder anderen Kunden.

Auch bei Skoda wissen sie, dass die Zeiten ihrer Bestseller mit Verbrennerantrieb gezählt sind und deren „Segment nicht im Wachstum begriffen ist“, sagt Baureihen-Leiter František Drábek. Deshalb habe man nach Synergien gesucht – und sie offensichtlich bei VW gefunden, die trotz Akzeptanz- und Absatzproblemen ihre Elektromobilitätsstrategie vorantreiben und ebenfalls gerade ihre letzten Verbrenner-Generationen auf den Markt bringen.

Weil aber zugleich Wettbewerber wie Opel Insignia Sports Tourer und Ford Mondeo Turnier verschwunden sind, ist Drábek „fest überzeugt, dass dieses Segment weiter florieren wird“. Nie war Skodas VerbrennerFlaggschiff praktischer, komfortabler und ja, auch eleganter als in der neuesten Generation. Obwohl in den Dimensionen nur um Millimeter gewachsen, bietet der nun 4,90 Meter lange Riesen-Räumer noch mal mehr Platz für Passagier und Gepäck. Dank Feinschliff und aktiver Kühlerjalousie ist er mit dem cW-Wert von 0,25 auch das bislang aerodynamischste Kombimodell der Marke.

Vorne schaut jeder Superb-Fahrer auf ein zehn Zoll großes Digital-Cockpit. Der Gang-

Der Kombi ist aktuell die meistverkaufte Variante in Europa.

hebel ist an die Lenksäule gerückt und schafft so Platz für eine große, aufgeräumte Mittelkonsole. Ins Auge fällt das freistehende Infotainment-Display, das je nach Ausstattung zehn bis 13 Zoll misst. Darunter drei digitale Drehregler, die per Fingerdruck schnell und intuitiv unterschiedliche Funktionen aktivieren.

Neu an Bord ist auch eine Phone Box, die geeignete Smartphones mit bis zu 15 Watt induktiv auflädt und sie zeitgleich kühlt. Auch Nie war Skodas Flagschiff praktischer, komfortabler und eleganter als in der neuesten Generation.

1,5 TSI mHEV

4,90 x 1,85 x 1,48m

Mild-Hybrid, FWD, 7-Gang-

DSG-Automatik

110 kW / 150 PS

250 Nm

222 km

9,0 s 0-100 km/h

8,5 l/100km

131 g/km

Sprachassistentin Laura fährt nun immer mit –und soll schon bald auf ChatGPT zurückgreifen können, um auch spontan einfallende NonAutomotive-Fragen zu beantworten.

Ebenfalls neu: die Ergo-Komfortsitze inklusive Massagefunktion mit zehn Luftkissen in der Topversion L&K, die darüber hinaus mit Lederpolster, offenporigem Holz-Blenden und jeder Menge Assistenzsystemen den selbst ernannten Premium-Modellen auf die Pelle rückt.

Auch was diese gerne als modernen, weil nachhaltigen Luxus verkaufen wollen, beherrscht der Superb. Alle Textilien bestehen inklusive des Dachhimmels aus recycelten Materialien und das Leder wird mit Abwässern aus der Olivenverarbeitung gegerbt.

Bei den Antrieben bietet Skoda für die voraussichtliche letzte Superb-Generation noch einmal die gesamte Vielfalt moderner und effizienter Verbrenner-Technologie: Diesel, Benziner, Mildhybride, Plug-in-Hybride. Die neue adaptive Fahrwerksregelung DCC Plus (Serie in L&K)

schluckt dazu jede noch so tückische Verwerfung des Untergrunds, lässt den großen Wagen sänftengleich über Querfugen und Asphaltausbrüchen schweben, zieht auf Tastendruck aber auch Zügel und Dämpfer stramm, um den Wagen sportlich durch die Kurven zu dribbeln. Aber auch den neuen Plug-in-Hybrid-Antrieb aus dem VW-Konzern bietet Skoda im Superb Combi iV an. In der zweiten Auflage kombiniert der Teilzeitstromer einen 85 kW-Elektromotor mit dem 150 PS (110 kW) starken Benziner zu einer Systemleistung von 150 kW (204 PS).

Unterm Strich hat Skoda den Superb Combi auf seine voraussichtlich letzte Runde bestens vorbereitet. Ob mit Karosseriefeinschliff, nahezu konkurrenzloser Geräumigkeit, klassenübergreifender Ausstattungskomfort oder dem vielfältigen Motoren- und Antriebsprogramm – in seiner vierten Generation zeigt sich das tschechische Flaggschiff noch einmal von seiner besten Seite.

Die neue adaptive Fahrwerksregelung schluckt jede noch so tückische Verwerfung des Untergrunds.

Volvo EX 30

Manch einer experimentiert gerne in der Küche. Dann werden oft auch Aromen aus verschiedenen Kulturen in einem Gericht vermischt. Trifft der Mix aus schwedischem Design und chinesischer Technik den Geschmack oder ist er doch eher ein fragliches Kochexperiment? Wir haben den Volvo EX30 gekostet.

Der Volvo EX30 ist das erste Modell der schwedischen Marke, das von Anfang an als reines Elektrofahrzeug konzipiert wurde. Antriebstechnik und Fahrgestell stammen vom chinesischen Konzern Geely und sind baugleich mit dem Smart #1 und dem Zeekr X. Die

klare Formensprache ist typisch für die skandinavische Automarke.

Eine tadellose Verarbeitung beherrschen aber nicht nur die Schweden: Was uns der chinesisch-schwedische Konzern mit dem kleinen SUV auf-

tischt, könnte also durchaus zum Trendfood werden.

Das Format ist interessant. Trotz des elektrischen Antriebs im Heck kann der Volvo mit einem ordentlichen Kofferraumvolumen von 330

Text Frank Ziegler Fotos VolvoLitern aufwarten. Auch auf der Rücksitzbank bleibt genug Platz, sodass er sich zweifellos für eine dreiköpfige Familie eignen könnte. Es empfiehlt sich dann auf ein kürzeres Ladekabel zu setzen, das in den winzigen 7-LiterFrunk passt, um den Kofferraum in Gänze nutzen zu können.

Der Innenraum besteht aus recycelten Materialien, die zwar schön anmuten und erstklassig verarbeitet wurden, deren Haptik allerdings verbesserungsfähig ist. So mag der puristische Innenraum zwar dem Auge gefallen, in der Bedienung aber bleibt er umständlich. Zumindest für die Steuerung von Radio und Klimaanlage hätte man eigene Knöpfe vorsehen können.

Die Verlagerung der Fensterheber in die Mittelarmlehne ist ebenfalls keine praktische Lösung, zumal die Passagiere auf der Rückbank die Fenster überhaupt nicht mehr bedienen können. Die aktuellen Einsparungen – ein Knopf und ein paar Meter Kabel – sind minimal, doch die Komforteinbußen sind dafür umso größer.

Eine realistische Reichweite von 400 Kilometern qualifiziert den kleinen SUV zwar für längere Autobahnfahrten, sein Revier sind aber eher Innenstadt und Landstraßen. Dann kann man auch den Verbrauchswert von 17kW/h annähernd erreichen. D er Durchschnittsverbrauch im Test lag, bei hohem Autobahnanteil, bei sehr akzeptablen 21 kW/h. Die Kraft von 200 kW für den 1.850 Kilogramm leichten Hecktriebler reichen in allen Situationen; nur wenn man die zulässige Anhängelast von 1,6 Tonnen braucht, muss man zum teureren Twin Motor Performance Ultra AWD mit 428 PS greifen.

Im städtischen Verkehr gefällt der EX30 indessen durch seine Wendigkeit und leicht abschätzbare Abmessungen helfen, ihn in so manche Parklücke zu bugsieren. Auch wenn der Straßenzustand zu wünschen übrig lässt, weiß der Volvo mit einer Aufhängung zu glänzen, die einen guten Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit bietet. Bemerkenswert ist unter diesen Umständen auch die Ruhe im Auto. Die Abwesenheit von Knarz-Geräuschen zeugt von einer guten Verarbeitung.

Dass kleine oder mittlere SUV für viele Fahrer ein attraktives Format darstellen, hat nicht nur Volvo erkannt. So

Heckantrieb

69kWh

200kW/272 PS

343 Nm.

5,2 s 0-100km/h

17kWh/100km

472km Autonomie (WLTP)

Der EX30 wird in China gebaut und braucht sich hinsichtlich der Verarbeitung nicht vor den Markenbrüdern von Volvo zu verstecken.

sind die beiden Konzernbrüder bei weitem nicht die einzigen Alternativen im Elektroumfeld. Stellantis (Citroën DS3 E-tense, Jeep Avenger, Peugeot E-2008), BYD Atto 3, MG 4 X-Power und Hyundai Kona sind nur einige Konkurrenten, die sich im gleichen Preissegment behaupten wollen.

Bei einem Preis von 49.545 Euro schafft es der Testwagen auch abzüglich der staatlichen Prämie knapp nicht unter die 40.000-Grenze. Wem das aufgeräumte Interieur gefällt, der findet im EX30 Single Motor Extended Range ein sehr attraktives Angebot. An der Fahrdynamik und an der Verarbeitungsqualität gibt es jedenfalls nichts auszusetzen.

Eine Tachoeinheit oder ein Headup-Display im Sichtfeld des Fahrers sind sinnvoller als eine Nanny, die uns ständig ermahnt.

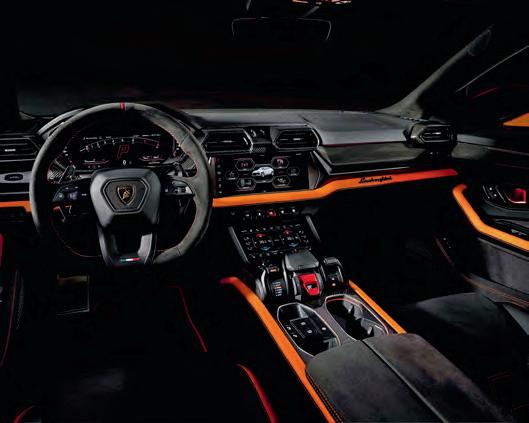

Vergessen Sie alles, was Sie bisher über leistungsstarke SerienElektroautos gehört oder jemals erfahren haben. Es geht noch viel extremer. Porsche bringt mit dem Taycan Turbo GT sein bisher stärkstes Serienfahrzeug auf den Markt.

Text Guido Borck/cen Fotos Porsche Porsche Taycan Turbo GTDie Leistung beträgt 580 kW (789 PS), im Overboost mobilisiert der Turbo GT stramme 760 kW (1.034 PS) und für zwei Sekunden gipfelt der Peak sogar bei 815 kW (1.108 PS). Nicht minder beeindruckend ist das maximale Drehmoment von gewaltigen 1.340 Newtonmetern, das neben der immensen Power weitere Urgewalten auslöst.

Nüchtern betrachtet, ist der neue Porsche Taycan Turbo GT die Antwort auf den bis zu 1.020 PS starken Tesla Model S Plaid. Doch es ist anders. Mit ihrem neuen Topmodell hebt die Mannschaft aus Zuffenhausen die E-Mobilität auf ein neues, bisher einzigartiges Level und legt in vielen Belangen noch eine ordentliche Schippe drauf. Herausgekommen ist das bisher stärkste Serienfahrzeug der Marke.

Auf der Rennstrecke Monteblanco im Süden Spaniens können wir den Porsche Taycan Turbo GT zum ersten Mal ausprobieren. Auf dem abgesperrten Terrain lässt sich der Grenzbereich sicher ausloten. Daher muss es bei unserem ersten Rendezvous auch gleich die heftigere Ausführung des Turbo GT sein. Denn Porsche bietet sein schärfstes E-Kraftpaket auch in einer Variante mit Weissach-Paket an.

Der Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket setzt auf eine optimierte Aerodynamik u nd Leichtbau. Vor allem durch den Einsatz von Kohlefaser setzten die Ingenieure ihn auf Diät. Angefangen bei den Blenden der B-Säule, den Oberschalen der Außenspiegel oder etwa den Einlegern der Seitenschweller bis hin zum feststehenden Heckspoiler. Abgespeckt wurde auch im Innenraum. Die Vollschalensitze bestehen ebenfalls aus Carbon und die Rückbank samt Sicherheitsgurten flog aus Gewichtsgründen raus. Hier befindet sich nun eine Verkleidung aus CFK mit einer Ablage. Somit ist der Turbo GT mit Weissach-Paket ein reiner Zweisitzer.

Außerdem wurde ein Teil der Geräuschdämmung geopfert, während die Keramikbremsen um zwei Kilogramm leichter wurden. Spezielle 21-Zoll-Schmiederäder sparen wei-

teres Gewicht. Hinzu kommen Carbon-Flaps a n den vorderen Stoßfängern, die für Abtrieb sorgen. Im Vergleich zum bisherigen Topmodell, dem Taycan Turbo S, ist der GT mit Weissach-Paket 75 Kilogramm leichter. Im direkten Vergleich mit dem herkömmlichen GT sind es immerhin 22 Kilo. Das konsequent auf die Rundstrecke abgestimmte Performancepaket bietet Porsche zum ersten Mal aufpreisfrei an. Daher bleibt der Preis mit 240.000 Euro für beide GT-Versionen gleich.

Ohne Weissach-Paket sprintet der Taycan Turbo GT in beeindruckenden 2,3 Sekunden auf Tempo 100, erreicht die 200-Marke nach nur 6,6 Sekunden, und ist 290 km/h schnell. Mit Weissach-Paket sind es mit 2,2 Sekunden nochmals ein Zehntel weniger und in der Spitze 15 Stundenkilometer mehr. Ähnlich wie in der Formel E gibt es zudem einen „Attack Mode“, der auf Knopfdruck für jeweils zehn Sekunden eine Zusatzleistung von 120 kW (163 PS) bereitstellt und für einen weiteren Kick beim Ritt mit dem Porsche sorgt.

Dementsprechend vehement geht es zur Sache. Die brachiale Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist extrem und reißt selbst mit hohen 200 Km/h nicht ab. Das enorme Leistungspotential ist jederzeit im Überfluss vorhanden und flößt Respekt ein. Selbst auf der langen Geraden auf der Strecke in Andalusien will es

4,97 x 2,0 x 1,38m

2 E-Motoren

1-Gang-Getriebe

580 kW / 789 PS

1.340 Nm

305 km/h

2,2 s 0-100 km/h

Die brachiale Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ist extrem.

Abgespeckt wurde auch im Innenraum.

Die Vorderachse bietet einen enormen Gripp.

Die Vollschalensitze bestehen aus Carbon.

nicht abreißen. Und an der kurzen Steigung, wo der Fahrer in Monteblanco praktisch blind den Hang hinaufschießt, stockt uns kurz der Atem. Das ist selbst für einen erfahrenen Autotester richtig spektakulär.

Das bei den GT-Varianten serienmäßige Active-Ride-Fahrwerk hat mit der hohen Power keine Probleme. Die neue Luftfederung passt sich auf die Fahrbahnbeschaffenheit in Millisekunden an und eliminiert unerwünschte Brems- und Nickbewegungen. In Kurven lenkt der Porsche sehr präzise ein. Der Fahrer spürt jederzeit und sehr transparent, was das Auto macht. Die Vorderachse bietet einen enormen Gripp, während das Heck kontrolliert einlenkt.

Die hohe Querdynamik erweist sich bei der Jagd nach schnellen Rundenzeiten als überaus dienlich. Eindrucksvoll auch mit welch einer hohen Traktion der Allrad-Porsche am Scheitelpunkt herausbeschleunigt. Dabei fährt er sich stets sicher.

Sowohl der Turbo GT als auch die Leichtbauvariante mit Weissach-Paket zeigen Motorsport-Gene und sind eigentlich reinrassige Rennwagen mit Straßenzulassung. Doch erweisen sie sich auf öffentlichen Straßen als ausgewogen und vollkommen alltagstaugleich. Lässiges Cruisen stellt beide Varianten vor keine große Herausforderung. Bisher gibt es den stärksten Serien-Porsche ausschließlich als viertürige Limousine. Der Kombi Sport Turismo sowie der höhergelegte Geländeableger C ross Turismo gehen dagegen in Sachen GT leer aus. Aber vielleicht schärft Porsche ja hier noch ebenfalls nach.

Euro + Versandkosten

VERSANDKOSTEN: nach Luxemburg: 4,00 Euro ins Ausland: 7,00 Euro

· Gebunden · mit Schutzumschlag · 192 Seiten · viele großformatige Fotos · 30 x 22,6 cm

Zu bestellen durch Überweisen von 45,00 Euro zuzüglich den Versandkosten auf das Postscheckkonto der éditions revue: (CCPLLULL) LU97 1111 0836 5137 0000 mit dem Vermerk „Autos, die in Luxemburg Geschichte machten - Citroën“. Bitte nicht vergessen Namen und Adresse anzugeben!

Peugeot hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum kommenden Jahr will die Marke das breiteste Angebot an Elektroautomobilen aller europäischen Marken zu den Händlern rollen.

Text Walther Wuttke/cen Fotos PeugeotDaran kann auch aktuell die merkliche Kaufzurückhaltung der Kundschaft nichts ändern, und mit dem neuen E-3008 baut Peugeot das Angebot weiter aus. 2030, so die aktuellen Planungen, sollen nur noch Elektromodelle abgesetzt werden. Wie der Vorgänger kommt der E-3008 mit der Silhouette eines SUV-Coupés

auf den Markt, die von der Marketingabteilung in Paris allerdings zu einem „Fastback-SUV“ umgewidmet wurde. Die Baureihe hat sich in den vergangenen sieben Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt, von dem mehr als 1,32 Millionen Exemplare in 130 Ländern auf die Straße rollten. Der neue Fastback E-3008 nutzt

die neue flexible Plattform STLA Medium, die Reichweiten bis zu mehr als 700 Kilometer ermöglicht, die der später im Jahr folgende Allrad E-3008 erreichen soll.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wurde der neue E-3008 von Beginn an als Elektromobil entwickelt. Zunächst kommen die Frontantriebversionen 157 kW (213 PS) und die Allradvariante mit 170 kW (230 PS) starken Antrieben auf den Markt, die beide, so die Verbrauchsnorm WLTP, erst nach 524 Kilometern an die Ladesäule rollen müssen. Und dort an einer 160 kW starken Schnellladestation rund eine halbe Stunde stehen, bis der Akku 80 Prozent erreicht hat. Die im Herbst folgende Version „Long Range“ mit Allradantrieb muss dann erst nach 700 Kilometern neu geladen werden. Aktuell stammen die Batterien noch von BYD, doch von Sommer an wird der E-3008 mit in Frankreich produzierten Energiespeichern ausgestattet sein. Auch der Elektromotor und das Getriebe sind „Made in France“.

Mit dem E-3008 führt Peugeot eine neu Frontpartie ein, die rund um das neu gestaltete Markenzeichen entwickelt wurde. Die kompakten LED-Scheinwerfer (Serie für alle Varianten) sind in einer schlanken Linie platziert und passen sich automatisch der Verkehrssituation an. Dem neuen Design mussten alle Chromteile weichen, und überhaupt verzichteten die Kreativen auf dekorative Akzente, was dem Gesamteindruck aber nicht schadet. Im Innenraum der GT-Variante blickt der Mensch hinter dem immer noch kleinen Lenkrad auf eine umfangreiche Informationszentrale, die sich über einen 21 Zoll messenden Bildschirm erstreckt. In der Basisversion Allure geht der Blick auf zwei jeweils zehn Zoll messende Bildschirme.

Dank seines Radstands von 2,73 Metern bietet der E-3008 großzügige Raumverhältnisse auch im Fond, und das Gepäckabteil ist mit 520 Liter auch für den Familienurlaub geeignet. Und wenn das nicht reicht: Der Fastback-Stromer darf bis zu 1.300 Kilogramm ziehen. Einmal in Fahrt zeigt sich der Peugeot E-3008 als

typischer, komfortbetonter Vertreter der Marke. Das überabeitete Fahrwerk (neue Front- und Hinterachse) stellt den lenkenden Menschen nicht vor Probleme, solange im Rahmen der physikalischen Gesetze gefahren wird.

Für die Fahrt stehen vier Einstellungen bereit: „Normal“, „Eco“, „Sport“ und demnächst auch der „4WD-Modus“. Der 4,50 Meter lange E-3008 ist dank eines überschaubaren Wendekreises von 10,6 Metern das wendigste Elektro-SUV auf dem Markt. Für das Rangieren empfiehlt sich allerdings die Rückfahrkamera, die es aber nur als Option gibt. Der E-3008 rollt mit den üblichen Assistenzsystemen auf den Markt. Als Verbrauch verspricht Peugeot 17,7 kWh, ein durchaus realistischer Wert. Nach einer kurzen Ausfahrt rund um Rüsselsheim mit einem großen Autobahnanteil zeigte der Bordcomputer 17,9 kWh.

Neben der zweijährigen Garantie können E-3008-Kunden die Gewährleistung auf acht Jahre verlängern.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger wurde der neue E-3008 von Beginn an als Elektromobil entwickelt.

Eine umfangreiche Informationszentrale erstreckt sich über einen 21 Zoll messenden Bildschirm.

4,54 x 1,1,89 x 1,64m E-Motor, FWD

157 kW / 213 PS

345 Nm

170 km/h

8,8 s 0-100 km/h

16,8–17,7 kWh/100 km

Nicht lange her, da war Reichweite eines Automobils kein Thema. Selbst durstige Benziner schafften 500 Kilometer mit einer Tankfüllung, für manchen Diesel kam gar die 1.000-Kilometer-Marke in Sicht.

Text Michael Kirchberger/cen Fotos cenI m Zuge der Elektrifizierung ist es damit vorbei. Langstrecken sind nur mit sorgsamer Planung der Ladepunkte im halbwegs angemessenen Zeitfenster zu bewältigen. Die letzten ihrer Art schert das nicht. Wir waren mit einem von ihnen sehr entspannt und doch emotional geladen unterwegs, dem Audi A7 Sportback 50 TDI, dessen 63 Liter Diesel Tankinhalt beinahe für 900 Kilometer reicht. Für den Vortrieb sorgt ein Dreilitermotor, der sich wie ein sanfter Riese aufs Zupacken versteht und 210 kW (286 PS) leistet, vor allem aber mit seiner bulligen Dreh-

momentspitze in Höhe von 620 Newtonmeter die Schar seiner Anhänger mehrt.

Der A7 Sportback gehört zur Riege der Viertürer mit einem coupéartigen Karosserieschnitt, die zweifellos zu den eleganteren Vertretern der oberen Mittelklasse gehören, ihre Eleganz zumeist aber teuer verkaufen. So sacken sich die Ingolstädter bereits vor dem Start die erste Kritik ein. Schon der Grundpreis von 72.300 Euro ist überaus stattlich. Wer ungezügelt die feineren Zutaten aus der Optionsliste wählt,

Der A7 Sportback gehört zur Riege der Viertürer mit einem coupéartigen Karosserieschnitt.

Das Cockpit ist voll digitalisiert.

wozu unter vielem anderen eine Allradlenkung und Luftfederung gehören, kommt mühelos auf 104.380 Euro. Soviel sollte unser Testwagen kosten.

Aber: der Fahrkomfort und die Agilität gewinnen hierdurch erheblich. Die zusätzliche Lenkung der Hinterräder verhindert Seitenneigungen in Kurven nahezu vollständig und stabilisiert die Karosserie ebenso zuverlässig bei schnellen Spurwechseln und hohem Tempo auf der Autobahn. Und die Luftfederung vertreibt die schlechte Laune, wenn so manche Straße im Hinterland eher Gemeinsamkeiten mit einem frisch gepflügten Rübenacker als mit einer asphaltierten Verbindungsstrecke hat.

An der Kraftentfaltung gibt es ebenfalls wenig auszusetzen. Zwar stemmt der Sechszylinder seine maximales Drehmoment erst bei 2.250 Umdrehungen und auch die große Spontanität beim Beschleunigen ist nicht seine Lieblingstugend, weil der Turbolader konventionell mit Hilfe des Abgasstroms arbeitet und trotz der 48-Volt-Mildhybridtechnik nicht mit elektrischen Antrieb. Für kurze Überholvorgänge oder schnelles Einfädeln ist jedoch allemal genügend Durchzugsvermögen vorhanden.

Genügsam zeigt sich der Audi beim Konsum. Ein Durchschnittsverbrauch von nur wenig mehr als sieben Liter sind für einen zwei Tonnen schweren Fünfmeterwagen beileibe nicht zu viel, zumal sich schon bei geringfügig

4,97 x 1,91(2,26) x 1,42

7,0 Liter

210 PS (286 kW)

@ 3500 U/min

620 Nm

@ 2250 U/min

5,7 s 0-100 km/h

gefühlvolleren Aktionen des rechten Fußes erhebliches Sparvermögen auftut. Wer sanfter beschleunigt und auf der Autobahn öfter mal Richtgeschwindigkeit hält, drückt den Verbrauch des A7 auf deutlich unter sieben Liter. D ank des 48-Volt-Netzes, mit dem sich auch bei abgestelltem Motor alle Servoaggregate betreiben lassen, legt die Elektronik die Maschine beim Gaswegnehmen still. Selbst bei Tempo 160 kommt der Diesel zur Ruhe, um sich danach harmonisch zuzuschalten, wenn wieder Leistung gefordert wird.

Geduld und Übung ist bei der Bedienung gefragt. Denn viele der ehemaligen Drehsteller und Tasten sind verschwunden. Das Cockpit ist voll digitalisiert, bisweilen erscheint der Weg durch die Menüs endlos, etwa wenn der Klang der Stereoanlage verändert oder einer der gefühlt 100-fach anwesenden Assistenten stillgelegt werden soll. Der guten Federung sei es gedankt, dass der Finger beim kreisenden Suchen auf dem Zentralbildschirm nicht allzu oft das Ziel verfehlt. Der A7 TFI 50 gehört zu den eher schweren Vertretern seiner Klasse. Bei einem Leergewicht von 2.047 Kilogramm sind 580 Kilogramm Zuladung erlaubt. Und auch seine Qualitäten als Zugfahrzeug sind beachtlich, er darf immerhin 2000 Kilogramm ins Schlepp nehmen. Das Kofferraumvolumen ist angemessen, es liegt bei 525 Liter, wer die Rückbank umklappt, kann fast 1.400 Kilogramm über die 64 Zentimeter hohe Ladekante an Bord hieven. Die Fond-Passagiere können sich ebenfalls nicht über Platzmangel beschweren.

Ist das noch ein Kompakt-SUV oder schon Mittel- bis Oberklasse? Die zweite Generation des Skoda Kodiaq überschreitet Klassengrenzen: Mit 4,76 Metern ist er sechs Zentimeter länger als der Vorgänger und auf Wunsch.

Text Guido Reinking/cen Fotos SkodaAuch die mögliche Innen- und Komfortausstattung hat eher Oberklasse-Niveau: Eine Drei-ZonenKlimaautomatik steht genauso in der der Liste der wählbaren Optionen wie cognacfarbenes Leder mit Kontrastnähten oder ein Head-up-Display. Aus dem Kodiaq, eigentlich Konzernbruder des VW Tiguan, ist ein kleiner Touareg geworden. Dessen erste Generation war exakt genauso lang.

Unter der mit scharfen Bügelfalten akzentuierten Motorhaube des Kodiaq stehen fünf Motorisierungen zur Wahl – vom 1,5-Liter Benziner mit milder Hybridisierung und 150 PS (110 kW) bis zum Plug-in-Hybrid, der 204 PS (150 kW) liefert. Auch ein Zwei-Liter Benziner mit 204 PS ist im Angebot. Zwei Dieselmotoren mit 150 PS und 193 PS (142 kW) bedienen die wiedererwachte Nachfrage der Kundschaft

Fahrdynamisch hilft dem Kodiaq ein Fahrwerk, dessen Dämpfer je nach Straßenzustand und Fahrweise gesteuert werden.

z um sparsamen Selbstzünder. Dabei ist auch der PHEV ein Sparfuchs: Elektrisch betrieben fällt der Kodiaq iV nicht nur durch viel Drehmoment (340 Newtonmeter) und geräuschfreie Fortbewegung auf. Auch der Stromverbrauch ist für einen PHEV beachtlich gering: Die „über 100 Kilometer“ elektrische Reichweite, die Skoda verspricht, erscheinen nicht ganz unrealistisch. Der Teilzeitstromer ist nicht nur flott auf der Straße, sondern auch an der Ladesäule: Mit 50 kW Gleichstrom geladen, ist die Batterie in nur 25 Minuten auf 80 Prozent gefüllt. Jetzt macht Schnellladen auch m it einem PHEV Sinn.

Der jeweils stärkste Benziner und Diesel ist mit Allrad bestückt. Ansonsten ist Frontantrieb Standard. Alle Modelle sind serienmäßig mit einem Doppelkupplungsgetriebe ausgerüstet. Dessen Gangwahlhebel sitzt jetzt an der Lenksäule. Ein Kundenärgernis vieler aktueller Modelle ist die nervige, von der EU aber vorgeschriebene Warnung vor zu hoher Geschwindigkeit. Obwohl sie im Kodiaq recht zuverlässig Tempolimits erkennt – sofern eine

Aus dem Kodiaq, eigentlich Konzernbruder des VW Tiguan, ist ein kleiner Touareg geworden.

Nachhaltigkeit macht sich auch im Innenraum bemerkbar.

Mit 50 kW Gleichstrom geladen, ist die Batterie in nur 25 Minuten auf 80 Prozent gefüllt.

vernünftige Beschilderung vorhanden ist – und eher unauffällig warnt, wenn dieses überschritten wird, lässt sich der „Geschwindigkeitsassistent“ mit zwei Handgriffen an Lenkrad oder Bildschirm abschalten.

Der Kodiaq kann nicht nur automatisch einparken und sich sogar den Weg in der heimische Garage merken, um ihn dann ohne Fahrer zurückzulegen. In der Stadt hilft das System sogar bei der Suche nach einem freien

Ideen bestückt – wie dem zweiten Handschuhfach vor dem Beifahrer oder dem Regenschirmfach in der Fahrertür. An allen vier Türen fährt beim Öffnen ein Kantenschutz aus. Und in der Mittelkonsole ist ein Display-Reiniger zum Entfernen von Fingerabdrücken versteckt.

Parkplatz. Auch das ist übrigens aktiver Umweltschutz, denn in manchen Städten ist ein Drittel des Verkehrs Parkplatz-Suchverkehr. Nachhaltigkeit macht sich auch im Innenraum bemerkbar. Mikrofaser, zum Teil aus recycelten Kunststoffen gewonnen, machen Sitzbezüge und Armaturenbrett zur haptischen Freude und lassen den Wunsch nach einer Lederausstattung vergessen.

Wie bei den anderen Skoda-Modellen ist auch der Kodiaq mit kleinen aber praktischen „Simply Clever“-

Fahrdynamisch hilft dem Kodiaq ein Fahrwerk, dessen Dämpfer mit nun zwei Ventilen je nach Straßenzustand und Fahrweise gesteuert werden können. In Kurven neigt sich der 1,66 Meter hohe Wagen kaum zur Seite. Selbst auf kurvenreichen Strecken wird den Mitfahrenden hinten nicht schlecht. Familienfreundlich ist auch der Kofferraum des gewachsenen Kodiaq: Zwischen 910 Litern und im Falle des iV 745 Litern fasst er bei fünf Sitzen und dachhoher Beladung. Bei umgeklappten Rücksitzen wächst der Laderaum auf umzugsfreundliche 2105 Liter. Bemerkenswert: Selbst die siebensitzige Variante bietet hinter der dritten Sitzreihe noch 340 Liter Stauraum. Der sechste und siebte Sitzplatz eignet sich – anders als beim Vorgänger – nicht mehr nur für Kinder.

Ab 1. Juni übernimmt Dr. Verena Landgraf-Freudenreich (45) die Leitung des Teams Marketing und Kommunikation. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der deutschen und luxemburgischen Werbebranche, davon sieben Jahre lang als Creative Director und Brand Strategist agenturseitig im Auftrag für Losch, erfüllt sie alle Voraussetzungen, die Marketingstrategie und Kommunikation erfolgreich weiterzuführen und diese auf ein neues Level zu bringen. „Wir freuen uns sehr, Verena Landgraf-Freudenreich in der Losch Familie willkommen zu heißen. Sie kennt die Marke Losch und das Mindset, das unser Unternehmen

ausmacht. Wir sind überzeugt, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Wahrnehmung der Marke Losch bei unseren Kunden spielen wird, die wir über den Kernbereich unseres Automobilgeschäfts hinaus in das gesamte Spektrum unserer Leistungen einbinden wollen“, erklärt Thierry Beffort, CEO, Losch Luxembourg. Auch Michael D’Agostino, COO Import, Losch Luxembourg, sieht das klare Ziel der Marketingaktivitäten in einer emotionalen und nachhaltigen Kundenbeziehung, verteilt über die Konzern-Marken, von Volkswagen über Audi, Porsche, SEAT, Cupra, Skoda bis hin zu Lamborghini, Bentley oder MAN, die das Image von Losch im Laufe der

Jahre geprägt haben. „Eine nationale Marke wie Losch Luxembourg braucht Kontinuität und Kohärenz in ihrer Markenführung. Wir wünschen uns, dass sich unsere Kunden noch mehr mit uns und unseren Werten identifizieren können. Die Expertise von Frau Landgraf-Freudenreich wird uns bei dieser Mission unterstützen“, Michael D’Agostino, COO Import, Losch Luxembourg. Frau Landgraf-Freudenreich erwartet eine komplexe Herausforderung im Rahmen der Marketing- und Presseaktivitäten des Unternehmens, vom Importgeschäft über den Handel bis hin zu den neuen Geschäftsbereichen wie Cube48 oder LDL.

Sixt hat mit der Einflottung von Porsche-Fahrzeugen begonnen. Kunden können ab sofort in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München verschiedene Modelle des Sportwagenherstellers mieten. Verfügbar sind unterschiedliche Fahrzeuge der Baureihen 911, Panamera, Cayenne, Taycan und Macan. Sixt will in den nächsten Jahren in Deutschland eine höhere dreistellige Anzahl an Fahrzeugen von Porsche übernehmen.

Nissan bietet ab Sommer den X-Trail auch in der neuen Version N-Trek an, die den robusten Charakter des SUVs noch einmal unterstreicht. Dazu gehören wasserabweisende Sitzpolster, serienmäßige Gummifußmatten und eine beidseitig verwendbare Kofferraumschale. Der Kühlergill ist statt in Chrom in einem dunklen Finish gehalten. Schwarze Außenspiegelkappen und ein dunkelgrauer hinterer Stoßfänger sind weitere Merkmale. Optional steht der 1,5-Liter-e-Power-Motor, bei dem ein Benziner den Strom für den Elektromotor liefert, auch in Verbindung mit Allradantrieb und etwas mehr Leistung zur Verfügung.

Bei Volkswagen ist der weitreichend überarbeitete Golf jetzt auch als GTI bestellbar. Mit 265 PS (195 kW) leistet er 20 PS mehr als der Vorgänger. Der sportliche Kompaktwagen mit Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe liefert ein maximales D rehmoment von 370 Newtonmetern, verfügt über eine elektronisch geregelte Quersperre an der Vorderachse und beschleunigt in 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. D as digitale Cockpit wurde weiterentwickelt, das Infotainmentsystem mit Sprachsteuerung und Chat-GPT sowie die beleuchteten Touchslider sind weitere neue Merkmale.

Aston Martin hat auf Basis des Vorgängers einen neuen V12 entwickelt. Der Twinturbo liefert 835 PS (614 kW) und ein maximales Drehmoment von 1000 Newtonmetern. Zu den technischen Merkmalen zählen ein verstärkter Zylinderblock und verstärkte Pleuel, neu gestaltete Zylinderköpfe mit reprofilierten Nockenwellen sowie neue Einlass- und Auslasskanäle. Neu positionierte Zündkerzen und neue Einspritzdüsen mit höherer Durchflussrate sorgen für eine optimierte Verbrennung. Darüber hinaus sorgen neue Turbolader mit höherer Drehzahl und geringerem Trägheitsmoment für eine höhere Leistung und verbesserte Gasannahme. Vorgesehen ist der Antrieb für die exklusivsten, limitierten Modelle der Marke. Ein entsprechendes erstes Modell wird im Laufe des Jahres vorgestellt.

Der chinesische Elektroautohersteller Leapmotor macht sich bereit für Europa. In Amsterdam hat sich das Gemeinschaftsunternehmen Leapmotor International gegründet, an dem Stellantis zu 51 Prozent beteiligt ist. Zunächst sollen im September die Modelle T03 und C10 auf den Markt kommen. Eine Expansion in weitere internationale Märkte außerhalb Europas wird bereits angestrebt. CEO ist

Tianshu Xin, ehemals Leiter des China-Geschäfts von Stellantis. Der Leapmotor C10 ist als Familienfahrzeug im D-Segment angesiedelt und hat eine Reichweite von rund 420 Kilometern. Der T03 ist ein kleines fünftüriges Stadtfahrzeug im A-Segment und kommt mit einer Akkuladung bis zu 265 Kilometer weit. (bisher 55 Nm). Der Heckmotor arbeitet zudem als Generator für das regenerative Bremssystem.

Nach sechs Jahren schickt Lexus den UX gründlich überarbeitet an den Start. Mit Ausnahme eines vergrößerten Logos an der Frontpartie blieb das Design unverändert. Die wichtigsten Veränderungen betreffen den Hybridantrieb, der einen Zwei-Liter-Vierzylinder mit einer verstärkten elektrischen Unterstützung kombiniert. Die Systemleistung steigt dadurch von 184 PS (135 kW) auf 199 PS (146 kW), und der UX 250h

mutiert nun zum UX 300h. Für Freunde des Allradantriebs kuppeln die Lexus-Entwickler einen zweiten Elektromotor an die Hinterachse. Der Permamentmagnetmotor leistet 30 kW (41 PS), eine gegenüber dem Vorgänger knapp um das Sechsfache gesteigerte Leistung. Sein Drehmoment steigt ebenfalls deutlich auf 84 Newtonmeter (bisher 55 Nm).

Der Heckmotor arbeitet zudem als Generator für das regenerative Bremssystem.

Sechs Jahre nach dem Start der Marke erneuert Cupra mit Formentor und Leon seine zwei wichtigsten Modelle. Äußerlich ist die Modifizierung von vorne sofort zu erkennen. „Shark Nose“ (HaiNase) nennen die Cupra-Designer die scharf gezeichnete Front zwischen den beiden LED-Scheinwerfern.

N

eue Antriebe und ein neues Cockpit sollen die Erfolgsgeschichte der beiden Modelle fortschreiben. „Der Cupra Formentor und Leon sind die treibenden Kräfte hinter dem Markenerfolg“, sagt Cupra-Chef Wayne Griffiths bei der aufwendigen Präsentation der neuen Modelle in Madrid.

Ursprünglich als Sport-Variante von Seat auf den Markt gekommen, hat sich Cupra zu einer eigenständigen Marke entwickelt und entscheidend dazu beigetragen, dass Seat zu den profitabelsten Herstellern im VW-Konzern gehört.

600.000 Cupra wurden seit 2018 verkauft. Und die Marke eilt von Rekord zu Rekord: Cupra

Cupra gehört zu den schnellst wachsenden

Marken auf dem Markt.

gehört damit zu den schnellst wachsenden Marken und hat sich in Europa einen besonders jungen Kundenstamm gesichert.

Das provokante Design mit scharfen Kanten und dem großen, kupferfarbenen Logo auf der Front polarisiert, was durchaus gewünscht ist. „Nicht jeder wird mögen was wir tun, aber einige werden es lieben“, beschreibt Wayne Griffiths das Erfolgsmodell, das nun in neue Märkte expandiert.

Insbesondere in Nord-, Mittel- und Südamerika soll die Seat-Tochter den Erfolgsweg fortsetzen. Der Marktstart in den USA ist Ende des Jahrzehnts vorgesehen.Cupra-Käufer sind 10 bis 15 Jahre jünger als der durchschnittliche Autokäufer, und auch häufiger weiblich. Beliebtestes Modell ist der Formentor. Ihn gibt es wie den Leon als Plug-in-Hybrid mit jetzt 100 Kilometern elektrischer Reichweite und 272 PS (200kW) Leistung – was sportliche Fahrleistungen verspricht. An der Ladesäule tanken die

„Nicht jeder wird mögen was wir tun, aber einige werden es lieben.“

Teilzeitstromer aus Barcelona mit 50 kW neue Energie für die Fahrbatterie.

Stärkste Motorisierung ist künftig der neue, 333 PS (245kW) starke TSI-Benziner. Brembo-Bremsen sorgen für angemessene Verzögerung. Der bei Firmenwagenfahrern beliebte Diesel bleibt im Programm. Ihn wählen i n Deutschland noch immer 40 Prozent der Leon- und 25 bis 30 Prozent der FormentorKunden. Die Kombivariante (Sportstourer) des Leon verkauft sich etwas besser als die Limousine. Rund 15 Prozent der Kunden griffen bisher zum Plug-in-Hybrid. Alle Modelle schalten über eine DSG-Automatik.

Im Innenraum von Formentor und Leon hat sich ebenfalls einiges getan: Über einen 12,9 Zoll großen Bildschirm lässt sich das Infotainment steuern. Die Anzeige vor dem Fahrer ist vollständig digital. Eine neue, aufgeräumte Mittelkonsole mit einem kleinen Automatik-Wählhebel, neue Sportsitze und ein Lenkrad mit Tasten für Motorstart und Fahrmodi sind optische und technische Highlights des Innenraums. Ein Soundanlage mit zwölf Lautsprechern wurde geneinsam mit Sennheiser entwickelt.

Mit dem kompakten SUV Duster begann für Dacia vor 14 Jahren eine neue Zeitrechnung. Der rumänische Renault-Ableger wagte sich in das SUV-Segment, und die Kunden stiegen begeistert ein. Bis heute wurden 2,2 Millionen Duster verkauft, und nun rollt die dritte Generation des Erfolgsmodell vor. Mit dem kleinen SUV zeigte Dacia, dass die Marke nicht nur die Produktion preiswerter Fahrzeuge beherrschte, sondern dass auch Lifestyle in die Angebotspalette passte.

Walther Wuttke/cen Fotos Dacia

I n den vergangenen Jahren hat Dacia auch das Design der Modelle ständig verfeinert, und die dritte Generation des Duster rollt jetzt mit einem vollkommen neuen Auftritt zu den Kunden. Wobei den Designern in Bukarest und Paris das Kunststück gelang, eine neue Form zu entwickeln, die gleichzeitig

Der neue Duster tritt deutlich stämmiger auf.

die typischen Elemente des Vorgängermodells übernimmt. Der neue Duster tritt nun deutlich stämmiger auf, die Motorhaube wirkt wesentlich markanter, und obwohl sich die Abmessungen nur minimal verändert haben, kommt die dritte Duster-Generation erwachsener auf den Markt.

Der Innenraum wurde gründlich überarbeitet.

Je nach Stellung der Heckbank variiert der Kofferraum zwischen 492 und 624 Litern.

Die sachlich gestaltete Informationszentrale besteht aus einem digitalen Bildschirm vor dem Lenkrad sowie einem zentralen 10,1 Zoll Monitor.

Auch der Innenraum wurde gründlich überarbeitet. Zwar sind die Materialien wie bisher eher einfach, aber sauber verarbeitet, pflegeleicht und robust. Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf eine sachlich gestaltete Informationszentrale, die aus einem digitalen Bildschirm vor dem Lenkrad (ab den Versionen Expression und Extreme) sowie einem zentralen 10,1 Zoll messenden Monitor besteht, über den sich die Abteilungen Infotainment und Navigation steuern lassen.

Der neue Duster nutzt die Konzernplattform CMF-B, die zuerst beim aktuellen Sandero eingesetzt wurde und die eine Elektrifizierung ermöglicht. Daher konnten die Entwickler den zuerst im Jogger eingesetzten Hybridantrieb nun auch in den Duster transplantieren. Die Kombination von Elektro- und Verbrennerantrieb summiert sich auf 140 PS (103 kW). Dazu verbündet sich der 1,6-Liter-Vierzylinder (94 PS /69 kW) mit zwei Elektromotoren (ein 49 PS/31 kW starkes E-Aggregat und einem Hochspannungs-Startergenerator) sowie einem nahtlos

schaltenden kupplungslosen Multi-Mode-Automatikgetriebe. Die elektrische Energie speichert eine 1,2 kWh starke Batterie.

Einmal in Fahrt wechselt die Antriebstechnik je nach Fahrzustand automatisch vom Verbrenner- zum Elektroantrieb, ohne dass die Menschen im Duster den Wechsel bemerken. Der Duster Hybrid gehört zu den angenehmen Vertretern seiner Art und startet stets im Elektromodus. Beim Beschleunigen arbeitet die Antriebskombination nahtlos und dank der Rekuperation lässt sich das elektrische Fahren entsprechend verlängern. Der Duster gehört zu den akustisch zurückhaltenden Hybridmodellen. Und wenn es einmal beim Überholen schneller sein darf, bringt der E-Antrieb zusätzlichen Schub. Erst nach 130 km/h machen sich Windgeräusche bemerkbar. Bei 160 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Das Fahrwerk ist angenehm abgestimmt, schluckt die meisten Defizite der Infrastruktur. Lediglich kurze Bodenwellen machen sich bemerkbar. Der Duster ist kein Kurvenräuber, stellt den Menschen hinter dem Lenkrad aber nicht vor Probleme.

Neben dem Hybridantrieb kommt der neue Duster auch als TCe mit einem neuen 1,2-LiterTurbodreizylinder plus 48 Volt-Starter-Generator. Die Kraftübertragung übernimmt ein angenehm schaltendes Sechsganggetriebe. Diese Variante lässt sich auch mit einem Allradantrieb kombinieren. Im Gelände zeigt der Duster seine robusten Qualitäten, wobei der Fahrer von der Terrain Control unterstützt wird. Dabei stehen die Einstellungen Auto, Snow, Mud/ Sand und Off-Road zur Wahl. Bei Auto verteilt das Getriebe die Leistung automatisch auf die Vorder- und Hinterachse, bei Snow greifen ESP- und Antischlupfeinstellungen, und Mud/ Sand ist für wechselndes Gelände gedacht. Zusätzlich unterstützt die Bergabfahrhilfe den Menschen hinter dem Lenkrad.

Als einziger europäischer Hersteller bietet Dacia seine Modelle auch mit Autogas an. Der Duster ECO-G 100 kommt auf einen Energievorrat von jeweils 50 Litern Gas und 50 Liter Benzin, was sich in eine Reichweite von bis 1300 Kilometern übersetzt.

Ein 4,41 Meter langer und 1.500 Kilogramm schwerer Crossover im C-Segment.

Vor rund 60 Jahren kam mit dem Renault 16 ein vollkommen neues automobiles Konzept auf den Markt, das mit dem bis dahin üblichen Design aufräumte und von den Kunden begeistert aufgenommen wurde.

Vor allem Familien erkannten die praktischen Werte wie die weit öffnende Heckklappe für das Urlaubsgepäck und die variable Rückbank.

Diese Tradition greift nun der Symbioz auf, der im Laufe des Jahres auf den Markt rollt und dessen Name Pro-

gramm ist. „Unser zukünftiges Modell sollte einen Namen tragen, der sich um die Menschen in seiner Umgebung dreht und um die tiefe Verbindung einer Familie zu ihrem Fahrzeug“, liefert Sylvia dos Santos, Head of Naming Strategy in der Renault Marketing

Abteilung eine fast schon poetische Erklärung für die Namensfindung.

Ganz nüchtern betrachtet steht die Modellbezeichnung für einen 4,41 Meter langen und 1.500 Kilogramm schweren Crossover im C-Segment,

der das Angebot der Franzosen in dieser abrundet. Als Antrieb dient die bewährte Hybridtechnik der Marke wie sie auch bei Dacia im Jogger und Duster arbeitet. Die Systemleistung von 145 PS (107 kW ) teilen sich ein Elektromotor, ein 18-kWHochspannungsstarterGenerator und ein 1,6-Liter-Verbrennungsmotor. Renault verspricht einen elektrischen Anteil von bis 80 Prozent im Stadtverkehr. „Eine vollelektrische Version wird es vom Symbioz nicht geben“, erklärt Chefingenieur Alain Maillot bei der Vorstellung des Modells in Paris. „Im kommenden Jahr werden zwei weitere Versionen mit Verbrennungsmotoren auf den Markt kommen.“Renault beschreibt den Symbioz als „eine neue Ära der voitures à vivre“, also Autos zum Leben und entsprechend familienfreundlich fährt der kompakte Crossover vor.

Dazu gehört die variable Rücksitzbank, die sich um 16 Zentimeter verschieben lässt und so Platzverhältnisse im Fond erzeugt, wie sie sonst in k lassenhöheren Modellen üblich sind. Je nach Stellung der Heckbank variiert der Kofferraum zwischen 492 und 624 Litern. Sind die Sitze im Fond vollständig umgeklappt vergrößert sich das Volumen auf 1.582 Liter. Praktisch ist auch die elektrische Heckklappe, die sich auch von innen öffnen lässt. Beim Design entwickelte die Mannschaft um die Chefdesignerin Paula Fabrégat eine „neue Formensprache für Familienautomobile“.

Dazu zählen die scharf gezeichneten Scheinwerfer, und das großzügig gestaltete Logo in der Mitte der Frontpartie. „Das soll dem Symbioz eine eigenständige Persönlichkeit vermitteln. Beim D esign haben wir Dinge gewagt, die wir noch nie gemacht haben“, erklärt Paula Fabrégat. Die 19-Zollräder für die Versionen Esprit Alpine und Iconic wurden wie die 18-Zoll-

räder für die Ausstattungslinie Techno exklusiv für den Symbioz entworfen. Trotz seiner überschaubaren Größe ist der Innenraum des Symbioz großzügig gestaltet, so dass vier erwachsene Menschen auch für längere Strecken ausreichen Platz finden. Auch im Fond herrscht trotz der abfallenden Dachlinie eine ausreichende Kopffreiheit. D as „Solarbay-Panorama-Glasdach“, erstmals beim Rafale gezeigt, kommt auch beim Symbioz zum Einsatz. Auf Wunsch lässt sich das Dach verdunkeln. Den passenden Sprachbefehl setzt der Google Assistent um, oder ganz analog ein Druck auf eine Taste.

Der Mensch hinter dem Lenkrad blickt auf einem Instrumententräger, der ähnlich gegliedert ist wie beim neuen Captur. Über den 10,4 Zoll messenden Monitor lassen sich insgesamt 60 Apps und die Navigation steuern sowie andere wichtige Reisebegleiter. Einige Anwendungen wie Waze,

Amazon Music, Radioplayer for Renault, Easypark und Sybel wurden eigens für Renault entwickelt oder angepasst. Die Software kann in allen Versionen „over the air“ aktualisiert werden. Das Infontainmentsystem Open R Link ist bei allen Varianten an Bord. Ein Safety Coach „berät“ den Menschen hinter dem Lenkrad mit Tipps, um den Energieverbrauch zu verringern und sicher zu fahren.

Insgesamt besitzt der Symbioz 29 Assistenten, darunter der „Active Driver Assist“, der autonomes Fahren auf Stufe 2 ermöglicht. Über eine Taste am Lenkrad kann der Fahrer seine bevorzugten Assistenten (bis zu sechs) aktivieren oder deaktivieren. Unter anderem besitzt der Symbioz einen Notbremsassistenten, ToterWinkel-Warner und einen Spurhalteassistenten, sowie einen Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer und einen Querverkehrswarner hinten.Von Juni an nehmen die Renault-Händler Bestellungen entgegen.

Über den 10,4 Zoll messenden Monitor lassen sich insgesamt 60 Apps und die Navigation steuern.

Je nach Stellung der Heckbank variiert der Kofferraum zwischen 492 und 624 Litern.

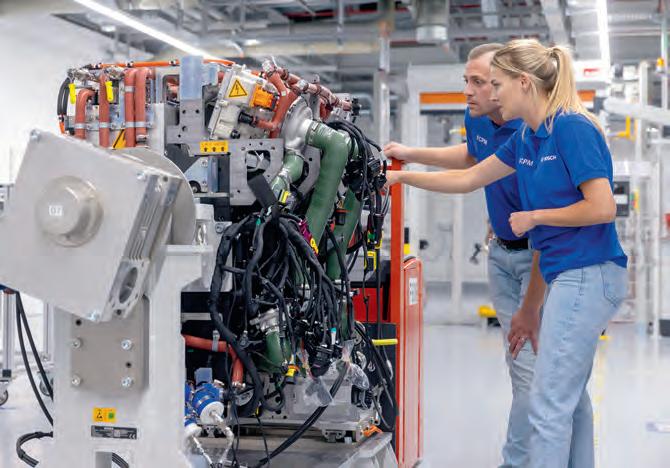

Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung

Bosch

Text Guido Reinking/cen

ABosch geht davon aus, dass in wenigen Jahren die große Mehrheit der in Europa neu zugelassenen Autos elektrisch fahren muss. „Wenn 2030 nicht 70 Prozent der Neuwagen elektrisch sind, wird man die nötige CO2-Reduzierung nicht erreichen“, sagte Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung bei der Vorstellung der Bilanz von 2023.

ber er machte auch klar: „Man kann nicht 70 Prozent der Konsumenten dazu zwingen, ein Elektroauto zu kaufen.“ Derzeit deuten die Absatzzahlen für Elektroautos nicht darauf hin, dass die 70 Prozent in sechs Jahren erreicht werden. Damit steht Bosch vor dem gleichen Dilemma wie die gesamte europäische Automobilindustrie: Die Politik schreibt eine Technologie

vor, aber viele Kunden wollen sie nicht kaufen. Ergebnis: Die Werke für Verbrenner-Komponenten sind derzeit bei Bosch voll ausgelastet, was man für die Produktion von Teilen fürs Elektroauto nicht sagen kann. Dabei muss Bosch nicht nur den europäischen Markt im Blick haben, wo das Unternehmen 2023 fast die Hälfte des Umsatzes von 91,6 Milliarden Euro erzielt hat.

27,9 Milliarden kommen bereits aus Asien-Pazifik, vor allem aus China und Indien. Dort gehen die Uhren anders: Während Europa vor allem auf den batterieelektrischen Anrieb für Pkw und Lkw setzt, ist man in China und Indien breiter aufgestellt. „In Indien kommt in diesem Jahr ein Wasserstoffmotor mit unserer Technologie im Nutzfahrzeug auf die Straße“, sagt Hartung. Bosch hat mitgeholfen, diesen Antrieb zu entwickeln. Wasserstoff verursacht bei der Verbrennung keine Abgase und kann klimaneutral erzeugt werden.

In der Wasserstoff-Technologie sieht Bosch ohnehin die Zukunft. Das Unternehmen baut nicht nur Brennstoffzellen, die aus Wasserstoff abgasfrei elektrischen Strom erzeugen, sondern steigt in den Markt für Elektrolyse-Anlagen ein, in denen Wasserstoff erzeugt wird. Hartung: „Bis 2030 kann unser Umsatz mit WasserstoffTechnik voraussichtlich fünf Milliarden Euro erreichen.“ Doch auch hier werde der Leitmarkt, wie beim Elektroauto, zunächst China sein.

In allen drei Bereichen (Verbrenner, Brennstoffzelle und batterieelektrischer Antrieb) wollen sich die Stuttgarter engagieren. Die Mobilitätssparte macht 56,2 Milliarden Euro des Umsatzes aus, der im vergangenen Jahr währungsbereinigt um 6,9 Prozent gewachsen ist. Damit bleibt Bosch die Nummer eins weltweit. Zweitgrößter Bereich sind Konsumgüter wie Waschmaschinen (129,9 Milliarden Euro), gefolgt von Energie- und Haustechnik (7,7 Milliarden Euro) sowie der Industrietechnologie (7,4 Milliarden Euro). 2023 hat Bosch mit seinen 429.416 Mitarbeitern ein operatives Ergebnis von 4,8 Milliarden Euro erzielt, eine Milliarde mehr als 2022. Doch die Zahl der Beschäftigten wird sich voraussichtlich nicht halten lassen: „Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen wir auch Strukturen verändern und Stellen abbauen“, sagt Bosch-Chef Hartung. Wie viele Stellen verloren gehen, hängt auch von politischen Entscheidungen ab. Hartung: „Wir können die Arbeitsplätze, die zum Beispiel mit dem bevorstehenden Aus von Verbrennungsmotoren in europäischen Neufahrzeugen verlorengehen, nicht eins-zu-eins mit neuen Technologien ersetzen.“ Bosch müsse sich nicht nur um das ökologische, sondern auch

um das gesellschaftliche Klima kümmern. Hartung: „Zwar ist es eine gute Nachricht, dass wir 2023 besser abgeschnitten haben als erwartet. Aber 2024 ist erneut anspruchsvoll.“

Um die deutschen Standorte und Arbeitsplätze wettbewerbsfähig zu halten, investiert Bosch in diesem und im nächsten Jahr vier Milliarden Euro in Anlagen, Forschung und Entwicklung. Einer der Schwerpunkte ist hier die Künstliche Intelligenz (KI). Tanja Rückert, verantwortlich für Digitalisierung bei Bosch, beschreibt an einem Beispiel, wie KI schon jetzt eingesetzt wird: Bleibt ein Auto liegen, kann der Fahrer oft die Pannenhilfe nicht sofort erreichen, weil das Callcenter überlastet ist. „Wir haben einen Assistent Chat Bot entwickelt, der in einer natürlichen Sprache spricht, Dialekte und Fremdsprachen versteht. So kann ein Großteil der Anfragen sofort beantwortet und das Problem gelöst werden, ohne Wartezeit. Die Zufriedenheitsrate der Nutzer beträgt 98 Prozent. Damit verdienen wir heute schon Geld.“ Bosch sieht daher künstliche Intelligenz als die Zukunftstechnologie, die alle Bereiche beeinflussen wird. Stefan Hartung: „Kein Unternehmen hat in Deutschland im vergangenen Jahr so viele Patente angemeldet wie Bosch – auch bei KI liegen wir hier an der Spitze.“

Bosch-Produktion einer WasserstoffBrennstoffzelle in Feuerbach bei Stuttgart.

In langen Bahnen laufen die Aluminium-Folien durch die Fertigungsstraße in Kengzi, einem Stadtteil von Shenzhen im Süden Chinas. Man sieht dem Werk an, dass es nicht mehr ganz neu ist. Obwohl schon 2008 errichtet, ist es immer noch so geheim, dass Fotografieren streng verboten ist.

Text Guido Reinking / cen

Die Maschinen sind eine Eigenentwicklung von BYD, dem mittlerweile vor Tesla größten Elektroautohersteller der Welt. Hier werden die Anoden und Kathoden der Eisen-PhosophatAkkus bedruckt, bei 100 Grad getrocknet, in kleine Pakete gefaltet, in Gehäuse gesteckt und mit der Elektrolyt-Flüssigkeit gefüllt. In Kengzi bauen 6.000 Mitarbeiter Eisen-Phosphat-Batterien, mit denen BYD den Siegeszug auf dem Weltmarkt fortsetzen will – auch in Europa.

1995 als Batteriehersteller gegründet, ist BYD zum globalen Player der Autoindustrie geworden. 700.000 Mitarbeiter beschäftigt der Konzern, mehr als Volkswagen. In 30 Werken bauen sie neben Batterien auch Tablet-PCs, medizinisches Gerät, Handygehäuse, Busse und Autos. Mehr als drei Millionen Pkw waren es im vergangenen Jahr, 70 Prozent davon rein elektrisch, 30 Prozent als Plug-in-Hybride zumindest teilweise elektrisch unterwegs.

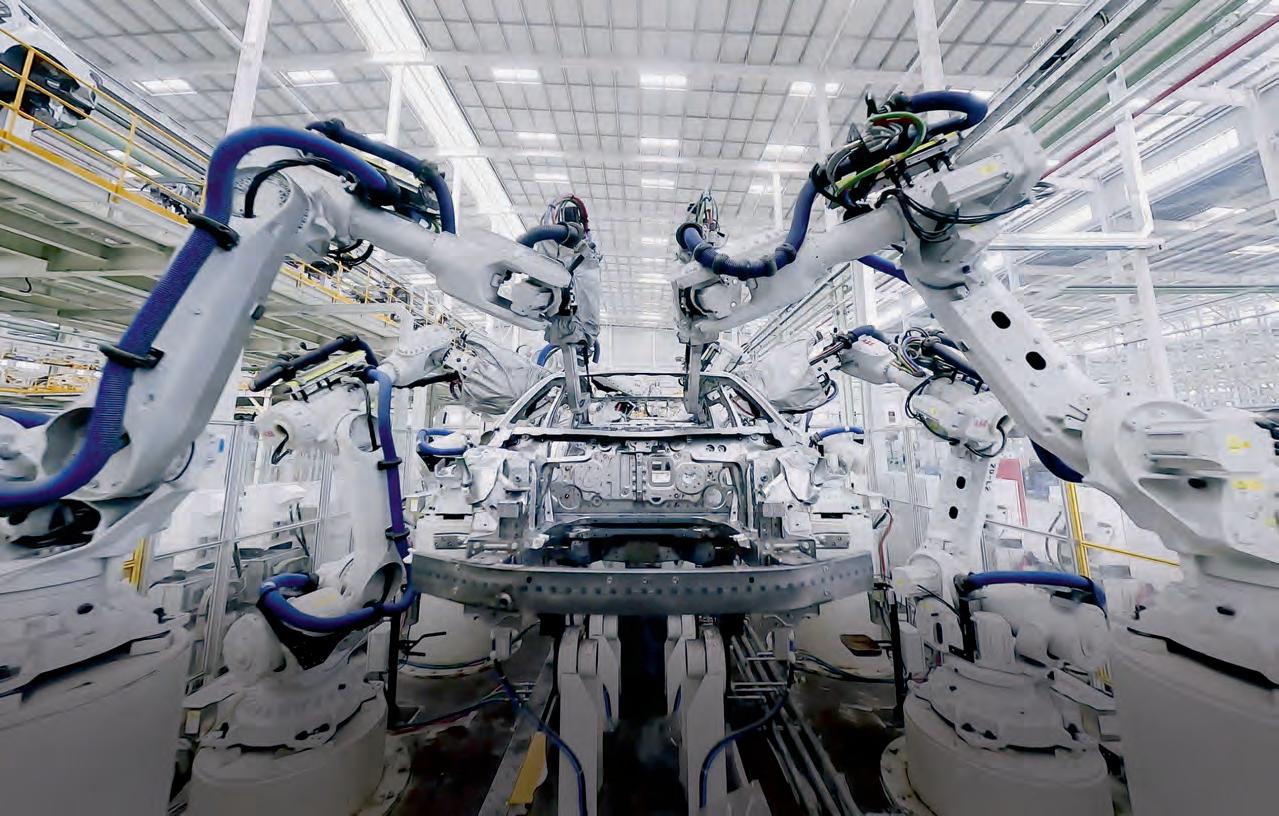

Autoproduktion bei BYD

Stella Li, BYD-Vorständin für EuropaBYDs Eisen-Phosphat-Batterie ist ein Baustein der Strategie, die Autowelt zu erobern, zumindest die elektrische. Oder will BYD auch der größte Autohersteller werden, vor Toyota und VW? „Jeder träumt davon, die Nummer eins zu werden“, sagt Stella Li, für Europa zuständige Vorständin von BYD. 15.644 Autos hat BYD 2023 in Europa verkauft, davon 4.139 in Deutschland, bisher alle in China gefertigt.

Die Zahl dürfte sich mittelfristig mehr als verzehnfachen, denn 150.000 Autos will BYD ab nächstem Jahr allein im neuen Werk in Ungarn fertigen, das derzeit errichtet wird. Die Kapazität kann auf 300.000 Autos verdoppelt werden. Dem Wachstum scheinen keine Grenzen gesetzt. Das erste europäische Werk ist noch nicht eröffnet, das denkt Stella Li schon an eine zweite Fertigung, wie sie im Gespräch mit deutschen Journalisten sagt. Der Standort steht noch nicht fest. Auch ein Design- und Entwicklungszentrum in Europa ist geplant. Das könnte auch in Deutschland entstehen: „Deutschland ist ein extrem wichtiger Markt für uns“, sagt Li. Hier sei der Wettbewerb am größten, hier ist die Heimat von Mercedes, BMW und Volkswagen, mit denen sich BYD messen will. Li: „Wer hier erfolgreich ist, kann es überall schaffen.“ Kostenseitig wäre es sicher einfacher für BYD, weiter Autos nur in China zu bauen, wo die Arbeiter eine 54-Stunden-Woche haben und die Energiekosten niedrig sind. Aber BYD denkt nicht an den schnellen Gewinn: „15 Jahre

haben wir gebraucht, bei Elektroautos Nummer eins zu werden. Wir denken langfristig“, sagt Li. Deshalb stört es Frau Li auch nicht, dass sich Elektroautos in Europa derzeit nicht gut verkaufen. Unbeeindruckt von dem Nachfragerückgang startet BYD nun mit zweite weiteren Marken in Europa: Denza soll oberhalb von BYD, im Premiumsegment etabliert werden, Yangwang mit einem robusten Geländewagen kommen. Der Kostenvorteil, den BYD gegenüber den europäischen Herstellern hat, ist auch hausgemacht. Die wichtigste Innovation im Auto-Bereich, die Eisen-Phosphat-Batterie, ist in der Produktion deutlich billiger als LithiumIonen-Batterien. In langen, schmalen Einheiten, so genannten Blades verpackt, sind die Batterien kompakter als herkömmliche Antriebsakkus. 120 Blade-Zellen stecken in der 400 Kilogramm schweren 54 kWh-Batterie eines Kompaktautos wie dem BYD Seal. Ein Nachteil der Eisen-Phosphat-Akkus: Sie können nicht ganz so schnell geladen werden. Die Kunden stehen länger an der Ladesäule. Dafür halten sie 3.000 Ladezyklen aus, was für 1,2 Millionen Kilometer reichen soll. Aber ihr größter Vorteil: Dank der Technik kann BYD seine Elektroautos mindestens 20 Prozent günstiger verkaufen als der Wettbewerb.