11 minute read

Arqueolizándonos, Vol 02, N°4

ENTREVISTA AL DR. JAIME DEZA RIVASPLATA

LEYENDO EL DESIERTO

La arqueología nos permite desentrañar los misterios de las civilizaciones antiguas y comprender la evolución de nuestras sociedades. En esta ocasión, tuvimos el privilegio de conversar con el Dr. Jaime Deza Rivasplata, un destacado arqueólogo y antropólogo peruano cuya trayectoria académica y profesional ha dejado una huella indeleble en el estudio del patrimonio cultural de nuestro país.

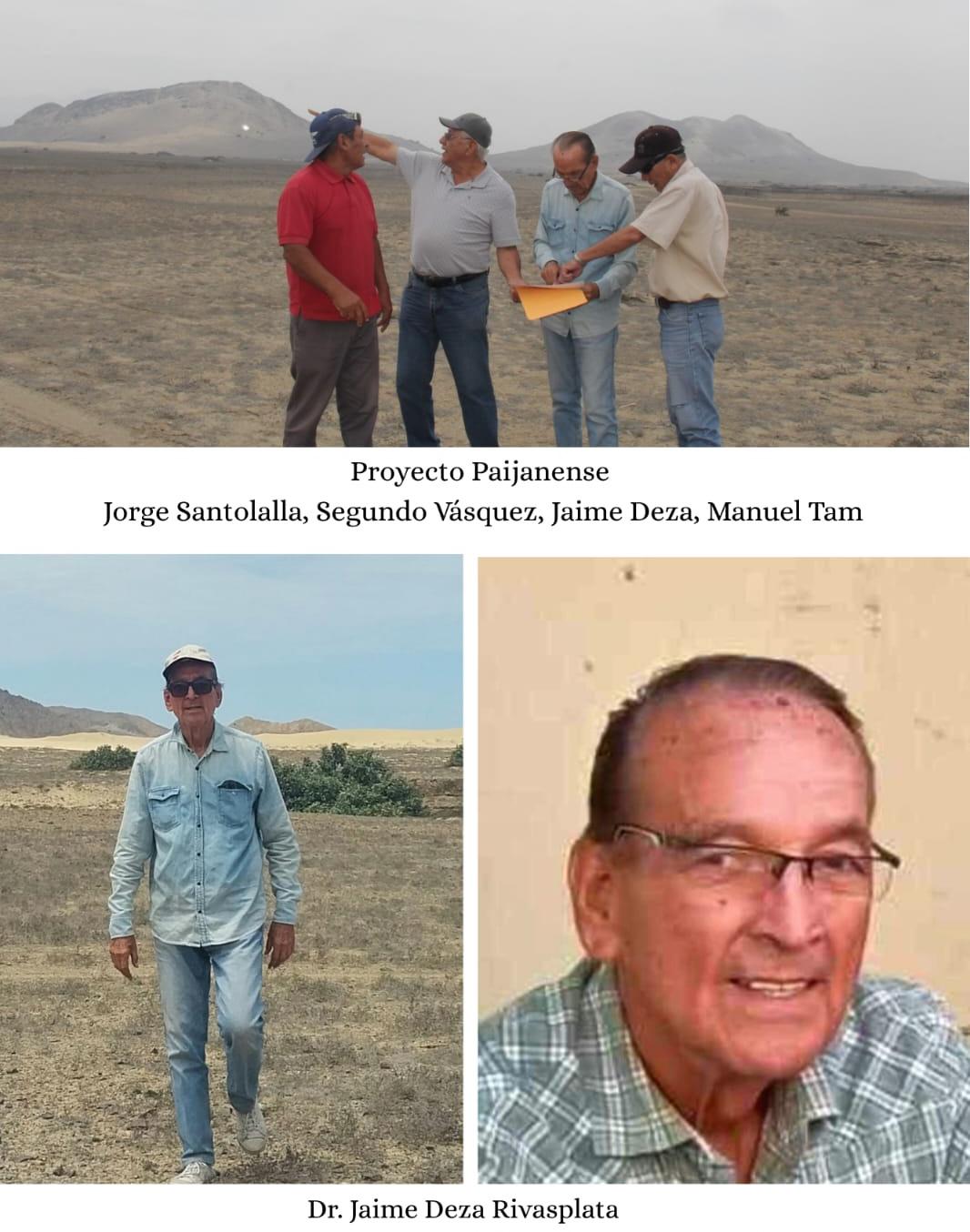

El Dr. Deza Rivasplata ha dedicado más de cinco décadas a la investigación arqueológica y antropológica. Ha ejercido la docencia en prestigiosas universidades peruanas, como la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Centro del Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, se desempeñó como director de investigación en la Universidad Alas Peruanas, donde también dirigió la revista científica “Ciencia y Desarrollo”. Entre sus contribuciones más notables se encuentra el descubrimiento del “Hombre de Paiján” en 1969, evidenciando una cultura paleolítica en la costa peruana. También ha realizado estudios sobre los cambios climáticos a partir de restos arqueológicos y la desertificación, destacando su investigación sobre el lago en el desierto de Sechura. Su labor ha sido reconocida con distinciones como la de Miembro Vitalicio del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú. En esta entrevista, exploraremos su experiencia en el campo, sus investigaciones y su visión sobre la arqueología en el Perú.

1.¿Qué lo motivó a estudiar arqueología y antropología?

La investigación, el misterio. Conocer mis raíces. Recuerdo que, de niño, me sentaba a los pies de mi abuelo, para que me cuente pasajes históricos de la guerra con Chile en la que él participó. Nadie me motivó, al contrario.

2.¿Cómo fueron sus primeros años como investigador en el Perú? No existía la profesión de arqueología, era antropología social, en la que se hacía arqueología. Los “arqueólogos” eran aficionados a la colección de cerámica, que aportaban sus ideas y experiencias, amantes respetuosos del pasado; pero también había algunos negociantes de arte precolombino y colonial. Conocí en directo dos respuestas cuando se enteraban de que estudiaba arqueología: La negativa, “de qué vas a vivir” -[…] ¡Termina yaaa con ese huaquero!, ¿con qué te va a mantener? - Le dijo su madre a la chica con la que salía. Otros pensaron que era hijo de millonarios, porque consideraban ocupación de ricos; Rafael Larco Hoyle y el museo Chiclín era el referente […] -[…] Por otro lado, un grupo de jóvenes universitarios de distintas carreras, nos juntábamos para discutir teorías sociales, organizábamos partidas de exploración de campo, nos prestábamos los pocos libros de arqueología que había, es decir casi ninguno. No pensábamos de qué íbamos a vivir, éramos felices en lo nuestro, leíamos a Vere Gordon Childe y la revolución neolítica y abrazamos el existencialismo de Camus y Sartre […]

3.¿Hubo algún mentor o figura clave que influyó en su camino académico?

Soy de campo. Todas mis clases han sido prácticas básicamente y teóricas. Proponía que el estudiante debe salir al campo desde el primer ciclo, para que defina su vacación. Descubrí que muchos se cambiaron, pero otros se integraron. En distintas universidades, la respuesta siempre ha sido tal, esa es mi mejor influencia. No busco modelos; la ciencia no tiene caudillos, menos aún la arqueología que se debate entre Hollywood, disciplina y ciencia. Entre arqueología descriptiva para catálogos de museo o ciencia social. ¿Mentores? Si, la honradez de mis maestros.

4.En 1969, descubrió el “Hombre de Paiján” en el Cerro Yugo. ¿Cómo fue ese hallazgo y qué impacto tuvo en la arqueología peruana? El paleolítico de la costa norte ya había sido descubierto en la Pampa de los Fósiles y publicado por Rafael Larco en 1948. Para mi tesis me propuse buscar el lugar donde se fabricaron tales instrumentos señalados por don Rafael, sospechando de un estrato de riolita que se ve en el Cerro Yugo (Paiján) desde la carretera Panamericana. Resultó, atinamos. Además de tres canteras registramos ciento tres talleres, de cien a mil metros cuadrados de área, cada uno, como un petate rosado con millones de restos: lascas, raederas, cuchillas, bifaces, despellejadores, puntas de proyectil de hasta quince tipos, en las orillas de cinco ríos secos cuya cuenca se encuentra en el mismo lugar. Debo explicar que los vientos trasladan las dunas Oeste - Este y que el sitio había estado cubierto, tenemos fotografías. Nosotros encontramos los documentos limpios

con la laca del desierto, además de restos óseos de armadillo gigante y Equus. Nuevamente las arenas están cubriendo el lugar.

Tuvimos oportunidad de aprender de manera directa, en un escenario paleolítico que nos esperó diez mil años, cuando los museos, menos las universidades, no tenían restos paleolíticos a excepción de las veinte puntas de proyectil de Lauricocha dejadas por Augusto Cardich y que además fueron sustraídas del museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Pueblo Libre, Lima).

El escenario fue propicio para comprender que, para estudiar el proceso histórico social, debemos conocer las condiciones ambientales que coadyuvaron las contradicciones para ello. Propusimos

que las condiciones ambientales de la costa habían cambiado hace diez mil años. “Cuando los desiertos eran bosques” es uno de mis libros. Con los estudiantes de las cinco universidades donde hice docencia, nos dedicamos a buscar restos paleolíticos en las lagunas secas de la sierra y los ríos y fosas de la costa. Ríos que tienen cauce en temporadas cíclicas o eventos de lluvias fuertes.

5.Ha estudiado el impacto del cambio climático en las civilizaciones antiguas. ¿Cuáles han sido los hallazgos más sorprendentes en este campo? Demostrar que la costa ha sido bosque pleistocénico con cerca de 400 ríos de cuenca costeña cuyos indicadores sociales son la frecuencia de restos a sus orillas. Es importante por muchas razones, además del dato histórico, la prevención; porque estos ríos tienen ciclos de vida y constituyen peligros de inundaciones como las que observamos. Varias ciudades se han levantado a orillas de estos cauces, como Piura, Trujillo, Huarmey, Supe, Ilo, Moquegua, etc.

6.En 2003, descubrió el “lago La Niña” en el desierto de Sechura. ¿Cómo se llegó a este descubrimiento y qué implicancias tiene?

Lo descubrí sí, pero para la ciencia y fue mi doctorado durante diez años de estudios. Con las lluvias de marzo de 1998 toda la región desde Mórrope a Illescas se inundó. Diez meses después por las condiciones desérticas se filtró y evaporó. Tres años después el colchón hídrico afloró en la depresión Bayovar, que tiene 74 kilómetros de área y 34 metros de profundidad, que por la diferencia de niveles no se observa desde la Panamericana hacia Sechura. Necesitábamos más información para sustentar nuestra hipótesis de la costa como bosque pleistocénico; ahora sabemos que tiene un periodo cíclico, formado por los ríos secos Cascajal, Olmos, Mórrope con un área que oscila anualmente de 60 a 200 Km 2, y almacena en abril doscientos millones de metros cúbicos y que ha modificado el mapa del Perú cambiando el nombre del lugar de “Depresión Bayovar” al mal llamado “Lago de la Niña”. Todo nuestro informe de diez años de investigación con monitoreos de expansión reducción, agua, fauna lacustre, flora, etc. ha sido publicado y entregado al Instituto Geográfico Nacional, nunca nos agradecieron.

7.¿Cómo nació la idea de crear el Parque Paleolítico Paiján-Cupisnique?

La propuesta data de 1992 con una campaña del diario La Industria de Trujillo y la decisión política del Gobierno Regional de esos años. Se redactó la norma oficial, se organizó la conferencia de prensa en el mismo lugar; pero el 5 de abril que se aprobaba, vino el golpe de Fujimori y se archivó.

Ahora con nuevos aportes y documentos se ha retomado contando ya con la declaración de bien de interés público por el actual Gobierno Regional considerando que:

Es una unidad cultural que se desarrolló hace diez mil años. Es un desierto de 56 200 hectáreas en el que se registra cinco ecozonas de ocupación paleolítica que forman cinco ríos y tres lagunas actualmente secos. Presenta en superficie los restos paleolíticos de mayor intensidad y extensión en América (¿en el mundo?).Presenta en superficie los restos paleolíticos de mayor intensidad y extensión en América (¿en el mundo?).Conserva los fósiles de flora y fauna pleistocena desaparecida. Es un espacio de estudio de los cambios climáticos ocurridos en el país.

En síntesis, un laboratorio natural de investigación.

8.¿Qué objetivos persiguió este proyecto y cuál es su estado actual? El objetivo principal es el de identificar restos culturales y naturales asociados a poblaciones desaparecidas en los desiertos costeños, como indicadores de los cambios climáticos ocurridos desde fines del pleistoceno. Es un proyecto de arqueología ambiental que la realidad actual demanda. Su importancia felizmente la comprende el Gobierno Regional de La Libertad, que declara en Ordenanza Regional N° 00003-2024-GRLL-CR “(…) de Interés Regional la Creación del Parque Paleolítico Paiján/Cupisnique en la Región de La Libertad, como un Espacio Dedicado a la Preservación, Investigación, Difusión y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural y Arqueológico Asociado al Paleolítico Paijanense (…) y ofrece su apoyo a los pazos de conservación apropiados

en áreas por demás eriazas de dunas fósiles; pero de máximo interés para la ciencia y para las actividades turísticas dentro de un plan de desarrollo como lo indica la experiencia en los más grandes parques pleistocénicos del mundo (…).

9.¿Qué importancia tiene Paiján-Cupisnique para entender el poblamiento antiguo del Perú? En realidad, más que entender la antigüedad del hombre andino, que a mi parecer sólo tiene relevancia intelectual; es por ser talvez esta área arqueológica paleolítica la más extensa del mundo El área de estudio es una unidad geográfica y cultural, como escenario de las actividades y presencia del hombre

paleolítico en la región ubicada entre el valle Jequetepeque por el norte, el río seco de Mocan, vecino del valle Chicama por el sur y las primeras estribaciones a 45 kilómetros Este del litoral, La Libertad, Perú. Espacio que fuera regado por nueve ríos que formaron diez microcuencas en cuyos abanicos aluviales registramos 36 asentamientos paleolíticos que van desde 600 m2 a ocho hectáreas. Indiscutiblemente, que la vegetación y las pampas son elementos geográficos que favorecieron el inicio y desarrollo propio de las economías de recolección y caza. Su importancia como laboratorio natural, es que puede ser extensivo a los desiertos coste-

ños del país, cuya interrogante central de investigación plantea: ¿La costa peruana siempre tuvo las características desérticas que tiene en la actualidad?

10.Mirando hacia atrás, ¿qué proyectos o investigaciones lo hacen sentir más orgulloso? Todos, porque tanto los de antropología de selva como los de arqueología, circunscritos a la comunidad primitiva en el contexto ambiental de su época, me ayudan a comprender el proceso y alcances de los primeros pobladores andinos, específicamente el Paijanense, que logra desarrollar arte y talla con una típica psicomotricidad fina.

11.¿Cómo ve el futuro de la arqueología en el Perú? Depende de la calidad de los profesionales. Nosotros comenzamos de cero, siendo de provincia y considerados por otros como pitucos. El futuro dependía de nosotros. No nos formamos para ser empleados públicos. Teníamos un objetivo común: Contribuir a desarrollar la identidad y orgullo nacional, como base para un desarrollo sostenible, era utopía, tal vez; pero seguimos creyéndolo. Al respecto teníamos grandes polémicas con los dirigentes de la Federación Universitaria, pero estábamos preparados, algunos con los años se han hecho arqueólogos. El Perú como pocos países es muy rico en historia, en Antropología, Arqueología y necesita ser estudiado y conservar sus bienes; pero dentro de un contexto de revolución educativa, que valore y prepare para un futuro que rescate a las generaciones, cuyos valores culturales están siendo destruidos de manera acelerada, que es el primer paso para su extinción como país. O no se dan cuenta, el arqueólogo también debe conocer geopolítica.

12.¿Qué consejo le daría a los jóvenes arqueólogos y antropólogos que empiezan su carrera? Que se preparen bien, se titulen con tesis de hipótesis, no con exámenes ni informes de prácticas. Hagan campo por iniciativa u oficial, cuestionen todo. Sean rebeldes, no depositen o dejen sus iniciativas para ser acólitos de otros (escucho algunos hablar con dejo de “gringo”) así no vamos a desarrollar ciencia. Finalmente, quién dijo que la arqueología es la disciplina que desentierra damas, como está de moda. Tenemos solo en sistemas de riego toda la costa llena de canales de 40, 100 y más kilómetros, cientos de monumentos que poner en valor, turismo aplicado empresarialmente, servicios, edi-

torial y mucho más, verán que en la práctica encuentran el camino.

13.Si tuviera que describir su legado en una frase, ¿cuál sería?

Es la respuesta más difícil, sino imposible…tal vez sería: Aprendió a leer los desiertos.

Como Grupo “Arqueolizándonos” felicitamos y agradece al Dr. Jaime Deza quién gustoso colaboró con nosotros, brindando su tiempo y disponibilidad para esta entrevista, le deseamos lo mejor en sus investigaciones y éxito en todos los aportes que nos ha brindado respecto a su campo de estudio. Si quieren más información sobre las investigaciones del Dr. Deza pueden encontrarlas online.