13 minute read

CHACHANI Y PICHU PICHU

Cuando pensamos en los incas, solemos imaginar Machu Picchu, Sacsayhuamán o sus impresionantes caminos que conectaban el imperio. Pero ¿qué hay de aquellos sitios que no están en el valle ni en la costa, sino en las alturas extremas de los Andes? En este número, nos adentramos en una investigación fascinante que busca entender cómo los incas organizaron el espacio y la movilidad en la alta montaña, específicamente en los volcanes Chachani y Pichu Pichu. Este proyecto arqueológico no solo estudia la arquitectura de antiguos tambos—esos puntos de descanso estratégicos en la red vial incaica—sino que también busca comprender su rol en los rituales de la capacocha, una de las ceremonias más impactantes del mundo andino. ¿Qué función tenían estos espacios? ¿Cómo influyeron la altitud y el paisaje en su distribución? ¿Qué pistas nos dan sobre la forma en que los incas estructuraban sus peregrinaciones y su relación con las montañas sagradas? Para responder a estas y muchas otras preguntas, conversamos con la directora del proyecto, la Dra. Dagmara Socha una reconocida bioarqueóloga especializada en momificación, arqueología de América del Sur, arqueología de la infancia y la Cultura Nazca. Des- de el inicio de su formación académica, mostró un gran interés por la bioarqueología andina y las investigaciones sobre la organización social en el Perú precolombino. Es doctora por la Universidad de Varsovia, donde forma parte del Centro de Estudios Andinos. Ha trabajado en proyectos arqueológicos en Europa (Polonia y Ucrania) y Sudamérica (Perú y Bolivia), participando en importantes investigaciones como Condesuyos y Castillo de Huarmey en Perú. Dirigió el proyecto “Momias de Naz- ca”, que analiza la estructura social y la salud de la costa sur del Perú, y participa en el proyecto “Nasca”, dirigido por Giuseppe Orefici. Actualmente, lidera el nuevo proyecto “Capacocha. Un estudio multidisciplinario de los rituales incas de alta montaña”, financiado por el Centro Nacional de Ciencias de Polonia, en colaboración con la Universidad Católica de Santa María Desde 2018, encabeza el estudio de momias de niños sacrificados durante el ritual de Capacocha en el Museo Santuarios An- dinos – UCSM de Arequipa. Su enfoque interdisciplinario y su dedicación la convierten en una figura clave en el estudio de las prácticas mortuorias y sociales de las culturas andinas. La Dra. Dominika Sieczkowska-Jacyna, es una arqueóloga especializada en arqueología andina, arquitectura inca, culto al agua inca y etnohistoria andina. Ha participado en excavaciones arqueológicas en Polonia, Italia y Perú, destacándose su trabajo en Maucallacta (Arequipa) y el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. La Dra. Dominika Sieczkowska-Jacyna es una arqueóloga especializada en arqueología andina, arquitectura inca, culto al agua inca y etnohistoria andina. Ha participado en excavaciones arqueológicas en Polonia, Italia y Perú, destacándose su trabajo en Maucallacta (Arequipa), el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y, desde hace más de diez años, en el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu. Es doctora por la Universidad de Varsovia, donde forma parte del Centro de Estudios Andinos, y profesora en la Universidad Tecnológica de Silesia. Actualmente, su enfoque científico se centra en la cronología del Estado Inca, aplicando dataciones radiocarbónicas en sus investigaciones. Ambas nos llevan de la mano por los descubrimientos más recientes y los retos de investigar en estos impresionantes paisajes. ¡Acompáñanos en este recorrido por la arqueología de las alturas!

1.¿En qué consiste el artículo “ Análisis espacial de sitios en los volcanes Chachani y Pichu Pichu” y qué los motivó a iniciarlo? Nació de una pregunta clave: ¿cómo organizaban los incas los espacios rituales en la alta montaña? Sabemos que los volcanes Chachani y Pichu Pichu fueron escenarios de ceremonias de capacocha, una de las prácticas rituales más importantes del Tawantinsuyu, pero aún hay mucho por descubrir sobre la forma en que se estructuraban estos sitios. Es un análisis detallado de la arquitectura de dos tambos ubicados en estos volcanes. Estos tambos eran considerados como puntos estratégicos en el camino de los peregrinos que participaban en la capacocha, y lo que queremos entender es cómo funcionaban estos espacios: su distribución, su relación con el paisaje sagrado y las posibles diferencias en su uso. La confirmación de entierros de capacocha en las cumbres de ambos volcanes fue un factor clave para elegir esta zona de estudio. Este estudio piloto marca el inicio de un gran proyecto, “Capacocha. Un estudio multidisciplinario de los rituales incas de alta montaña”. Queremos enfocarnos en otras montañas utilizando tecnología no invasiva como LiDAR, georadar y fotos satelitales. Nuestra primera temporada de campo se realizó en noviembre de 2024 y actualmente estamos trabajando en los resultados y preparándonos para la próxima temporada en Otoño de este 2025.

2.¿Cuáles son los principales objetivos de esta investigación arqueológica en los volcanes Chachani y Pichu Pichu? Nuestra investigación se centra en los tambos situados en las laderas de los volcanes Chachani y Pichu Pichu, con el objetivo de entender su organización espacial y su relación con el paisaje sagrado. Buscamos determinar si los edificios estaban distribuidos según funciones específicas y cómo estos espacios se vinculaban al ritual de la capacocha. También analizamos el papel de este ritual en la consolidación del poder del Estado Incaico. Para ello, combinamos el estudio arquitectónico con análisis bioquímicos de artefactos, lo que nos permite rastrear el origen de los peregrinos y establecer una cronología de uso. Además, registramos otros sitios relacionados con la capacocha en la región para contextualizar mejor el sistema ritual incaico.

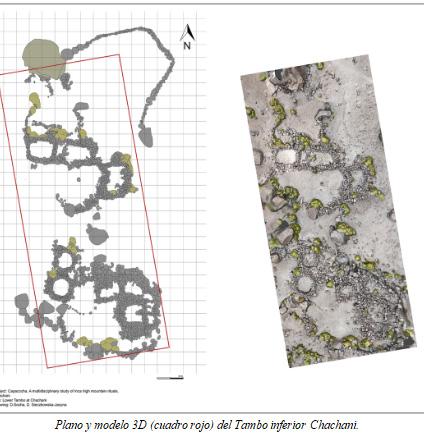

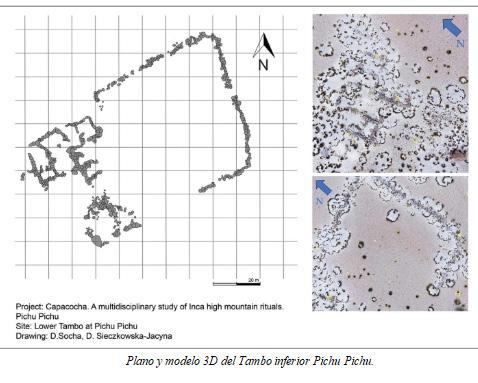

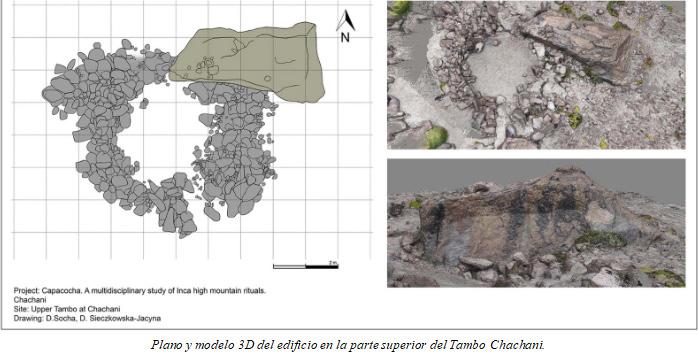

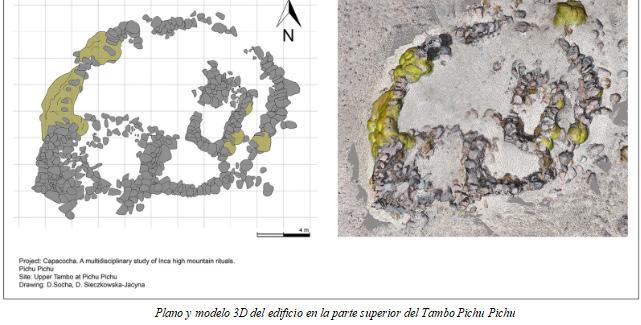

3.¿Qué tipos de sitios arqueológicos han identificado hasta ahora en estas zonas y qué características los definen? Hasta el momento, hemos identificado principalmente tambos en las laderas del Chachani y Pichu Pichu. Lo interesante es que estos tambos parecen seguir un patrón dual: En el Chachani, el tambo inferior cuenta con 14 edificios organizados en dos kanchas (conjuntos de casas alrededor de un patio) y una plaza ceremonial de 250 m². También hay dos estructuras ovaladas que recuerdan a los qollqas o graneros incas. Más arriba, encontramos un ambiente construido con el uso de un afloramiento rocoso, con una posible talla en la roca madre que posiblemente servía para dirigir el flujo de líquidos, además se han localizado varios pequeños refugios a lo largo del camino hacia la cumbre. En el Pichu Pichu, el tambo inferior cubre unas 0.15 hectáreas y tiene una plaza principal de 750 m² orientada hacia al valle. Hemos identificado ocho estruc- turas, aunque la vegetación y la ceniza volcánica dificultan la visibilidad total. También encontramos una concentración de petroglifos en la zona. En el tambo superior, hay un edificio con tres habitaciones separadas, y justo frente a él, una roca con huellas de talla en forma de la cumbre del Pichu Pichu, lo que sugiere que pudo haber sido tallada intencionalmente.

4.¿Qué metodologías están utilizando para el análisis espacial y por qué son las más adecuadas para este contexto? Nos apoyamos principalmente en la fotogrametría para generar modelos 3D detallados de las estructuras clave y su relación con el paisaje sagrado. También usamos imágenes de drones, satelitales y cartografía digital para documentar los sitios con precisión, permitiéndonos obtener medidas exactas y estimaciones de capacidad. El análisis espacial de estos mode- los nos ayuda a entender cómo se distribuían los edificios, si seguían patrones específicos de uso y cómo interactuaban con elementos naturales como rocas o la orientación de las cumbres. Estas herramientas son ideales para nuestro contexto porque nos permiten estudiar los sitios sin intervenir demasiado en ellos y obtener información detallada en un terreno difícil de explorar físicamente. Durante la temporada pasada, en noviembre de 2024, hemos utilizado LiDAR y Georadar. Fue la primera vez que se utilizó un Georadar a tal altitud (más de 5 mil metros sobre el nivel del mar). Nos ayudó a investigar las fases arquitectónicas en referencia a la ocupación del sitio. Gracias al LiDAR, pudimos detectar estructuras y trazos de los caminos desconocidos. Ahora contamos con una amplia documentación que podemos utilizar para realizar estudios más detallados, sin intervenir en la preservación de los sitios.

5.¿Cómo influyen la altitud y las condiciones geográficas de los volcanes en la conservación y distribución de los sitios?

La gran altitud y el clima extremo de los volcanes juegan un papel clave en la conservación de los sitios. El frío y la sequedad pueden ralentizar la descomposición de los materiales, pero al mismo tiempo ayudan a preservar estructuras y restos arqueológicos. Las capas gruesas de cenizas volcánicas también ayudan a la conservación de los artefactos. En cuanto a la distribución de los tambos, su ubicación no es casual: Los tambos superiores, al estar más cerca de las cumbres, eran las últimas paradas de los peregrinos de la capacocha antes de la ceremonia en la cumbre. Los tambos inferiores suelen ubicarse en mesetas naturales que facilitan el asentamiento, como en el caso del Chachani. La geografía volcánica también influyó en la selección de sitios para rituales específicos. Un ejemplo interesante es la estructura en el Chachani con un área tallada en la roca que parece haber canalizado líquidos, lo que podría estar relacionado con rituales de adivinación vinculados al agua.

6.¿Han encontrado evidencias de ocupación humana continua en estas zonas o se trata de asentamientos de uso esporádico? Todo indica que los tambos de alta montaña fueron usados de forma esporádica, principalmente como puntos de descanso en la peregrinación de la capacocha. Algo similar se ha visto en el tambo de Llullaillaco (Argentina), donde los restos sugieren una ocupación temporal ligada al tránsito ritual. En el caso del Chachani y el Pichu Pichu, los tambos superiores probablemente funcionaban como los últimos puntos de preparación antes de ascender a la cumbre para los sacrificios. Sin embargo, los tambos inferiores, con plazas más amplias, podrían haber tenido un uso más frecuente, sirviendo como puntos de reunión para grupos más grandes de peregrinos antes de la última etapa del recorrido.

7.¿Cómo se relacionan estos sitios con las redes de movilidad prehispánica y las dinámicas sociales más amplias de la región? Estos tambos formaban parte de la red de caminos reales incaicos (Qhapac Ñan), y varios de estos senderos llevaban directamente a las cumbres, lo que subraya la importancia de estos espacios en la esfera religiosa y política del imperio. Funcionaban como waystations (puntos de descanso) para los peregrinos que viajaban desde Cusco y otras provincias hacia los santuarios de montaña. Lo interesante es que la división en diferentes niveles sugiere que no todos los peregrinos tenían el mismo acceso a los espacios rituales. Esta posible segregación por rango social refleja la jerarquía del imperio incaico. Además, la capacocha no era solo un ritual, sino un evento que involucraba a diversas regiones y clases sociales: niños de familias de élite provinciales y acllas eran seleccionados para el sacrificio, lo que reforzaba la conexión entre Cusco y las provincias a través de la religión y el poder estatal.

8.¿Qué hipótesis manejan sobre la función de estos espacios en el pasado y qué indicios han encontrado para sustentarlas? Nuestras principales hipótesis so- bre la función de los espacios vinculados a los tambos en los volcanes Chachani y Pichu Pichu apuntan a una diferenciación en el uso de estos recintos según su ubicación. Consideramos que los tambos situados en las zonas más bajas habrían funcionado como puntos de reunión y descanso para grandes grupos de peregrinos antes del ascenso final. La presencia de amplias plazas sugiere que estos espacios pudieron albergar ceremonias colectivas, visibles para todos los participantes, y marcaban una etapa clave en el recorrido ritual. En contraste, los tambos ubicados en zonas más elevadas parecen haber tenido un carácter más restringido y privado. Es probable que fueran utilizados por grupos reducidos, como sacerdotes y los niños destinados al sacrificio de capacocha. Un indicio relevante es la existencia, en el Chachani, de una roca con posibles marcas de flujo de líquidos, lo que podría estar vinculado a prácticas de adivinación con agua, un elemento fundamental en los rituales incaicos. Finalmente, recordemos que estos espacios también estaban asociados a la veneración de huacas. En el Pichu Pichu se identificó una roca cuya forma recuerda notablemente la cumbre del propio volcán, lo que sugiere una posible intervención intencional para representar simbólicamente a la montaña sagrada y reforzar su carácter sacro dentro del paisaje ritual.

9.¿Cómo contribuye este estudio al conocimiento general sobre la organización territorial y el uso del espacio en sociedades prehispánicas de los Andes? Nuestro estudio aporta información clave sobre cómo los incas organizaron su territorio y usaron el espacio en entornos de alta montaña. Al analizar los tambos, no solo estamos estudiando infraestructura vial, sino también la forma en que se integraban los elementos arquitectónicos con la cosmovisión andina. Uno de los hallazgos más interesantes es que la distribución de los espacios dentro de los tambos parece reflejar la jerarquía social y las prácticas rituales del imperio. La presencia de kanchas, plazas ceremoniales y estructuras diferenciadas en función de la altitud sugiere una planificación meticulosa que combinaba logística, religión y poder. Además, nuestro estudio de estos santuarios de altura ayuda a entender mejor el papel de la peregrinación en la política incaica y en la construcción del paisaje sagrado.

10.¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación y qué impacto esperan que tenga en la arqueología andina?

A corto plazo, vamos a enfocarnos en dos líneas principales de investigación: Análisis bioquímicos y fisicoquímico de artefactos: Queremos identificar el origen de los peregrinos y establecer una cronología más precisa de la ocupación de los tambos. Documentación de otros sitios asociados con la capacocha: Esto nos permitirá reconocer patrones arquitectónicos y entender mejor la gestión ritual en estos espacios. como visibilizar la red de asentamientos asociados con el ritual. A nivel más amplio, esperamos que este estudio contribuya a una comprensión más detallada de cómo los incas diseñaron y usaron sus sitios rituales en la alta montaña. Al vincular la arquitectura con la movilidad y la estructura social del imperio, podemos ofrecer nuevas perspectivas sobre el papel de la capacocha en la consolidación del poder estatal. En última instancia, este tipo de investigaciones nos ayuda a reconstruir el paisaje sagrado incaico y a entender mejor la complejidad de sus rituales y su organización territorial. Si deseas ver el artículo original lo pueden encontrar en: https://www.cambridge.org/ core/journals/antiquity/article/ inca-human-sacrifice-and-sacred-pilgrimages-spatial-analysis-of-sites-on-the-chachani-and-pichu-pichu-volcanoes/7BD57BC30A69B7D75EB16701B1B9C24E

Grupo Arqueolizándonos agradece a la Dra. Dagmara y la Dra. Dominika por su tiempo y colaboración en esta entrevista, les deseamos más éxitos en el campo arqueológico y felicitamos su ardua labor.

El Reposo Eterno en el Antiguo Perú

CHACHANI Y PICHU PICHU

Explorando los caminos rituales de los incas