19 minute read

EditoriAl

OkTUbRE

Sin lugar a dudas tuvimos un mes agitado en términos políticos. Con la mira puesta en las Elecciones Generales del 27, celebradas el mismo día en que hace tres años fallecía nuestro entrañable Néstor Kirchner, nos enterábamos que Cristina debía permanecer en reposo; la preocupación nos invadió.

Advertisement

Este octubre celebramos otro 17, esa fecha tan cara para los peronistas, pero también concluyó el mes con la satisfacción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró constitucional la Ley de Medios tras cuatro años de espera.

El sábado 5, tras un chequeo, los médicos le indicaron reposo a la presidenta: le diagnosticaron una “colección subdural crónica”. El martes 8 se decide su intervención quirúrgica para evacuarle el hematoma del cráneo.

Más allá de la centralidad del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner –que a todas luces por estos días quedó manifiesto- no era posible poner en cuestión la institucionalidad ni menos hablar de acefalía, como lo hicieron otra vez, y con una irresponsabilidad preocupante, los medios hegemónicos y la dirigencia opositora (en ese orden). La Constitución Nacional es clara: asume interinamente la conducción del Ejecutivo el vicepresidente, en este caso Amado Boudou. Nada se cayó en este país; por el contrario, se ratificó la fortaleza del sistema y la solidez de la fuerza política en el gobierno.

Pero la posibilidad de horadar la figura presidencial no sería desaprovechada. “La Presidenta inició su reposo; dudas por asunción de Boudou”. Ése fue el título del diario del Grupo Clarín en Córdoba, La Voz del Interior, el lunes 7. Ya estaba en marcha a nivel nacional la operación política de los medios concentrados. Se comenzó a hablar de debilidad política del gobierno, de crisis de gobernabilidad. Una construcción mediática apresurada pretendió convertir en otra cosa, rayana con la desestabilización, la dolencia de Cristina.

El artículo 88 de la Constitución es claro: “En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación”.

“No creo que la sociedad lo permita”, afirmó un ignoto consultor (operador de la oposición, claro) en el programa de la estrella mediática Jorge Lanata, y sugirió movilizarse a Plaza de Mayo (?). Habría que explicarle a muchos que no todo pasa por enunciar catástrofes y que el pueblo hoy procesa mejor los mensajes apocalípticos.

Y llegó el 27, el día en que elegimos la renovación parcial del Congreso. Otra elección de medio término con sus particularidades.

Seríamos necios no reconocer el traspié del Frente para la Victoria en los mayores distritos (provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, Mendoza); tal vez se pueda arriesgar que se trata de conglomerados urbanos donde los medios de comunicación hegemónicos tienen mayor poder de penetración. Pero es una realidad con la que el peronismo tuvo que lidiar históricamente.Aunque de ahí a proclamar -otra vez- apresuradamente “el fin de ciclo” de este proyecto es solo una expresión de deseos.

Los necios son otros: el 27 de octubre quedó ratificado que el FpV, la fuerza política en el poder desde hace diez años, es la única con presencia en todos los distritos, la que exhibe mayor cohesión y fortaleza. El oficialismo obtuvo seis puntos más que en las PASO, consolidándose como primera minoría y con una buena ventaja sobre la fuerza que le sigue. Con el 32,50 % de los votos a nivel nacional, conserva con sus aliados la mayoría parlamentaria. Le siguió el conjunto de fuerzas, considerando a la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y otros aliados (que en no todos los distritos participaron en alianza), con el 22,31 % de los votos nacionales. El resultado en la provincia de Buenos Aires, que los medios presentaron como “la dura derrota del kirchnerismo”, si bien no puede desdeñarse, merece algún análisis. Sergio Massa, recogiendo votos de un amplio y heterogéneo espectro social fundamentalmente opositor al gobierno de Cristina, alcanzó el 43.92 %, contra el 32.18 % del Frente para la Victoria con Martín Insaurralde a la cabeza. El FpV obtuvo algo más que el “piso histórico” del peronismo bonaerense; es decir, lo que algunos eluden en sus análisis, es esto: el voto duro peronista lo conservó el oficialismo. Tal vez lo del Frente Renovador sea un fenómeno efímero, tal vez. ¿Dónde está De Narváez, que en 2009 se impuso a la lista encabezada por el propio Néstor Kirchner, presentándose como el sucesor de un poder en declive?

Pero volvamos a Córdoba y la excelente elección del Frente para la Victoria en este esquivo distrito. No es un dato menor que con el 15.25 % logrado, Carolina Scotto y Martín Gill accederán a la Cámara de Diputados. Se ponía en juego un escaño, se obtuvieron dos. La Lista 501 mejoró en casi 50 % el desempeño de las PASO. Quien resultó primero, Unión por Córdoba (el oficialismo en la provincia), cosechó casi cinco puntos menos que en agosto y la UCR, la segunda fuerza en la provincia, apenas pudo repetir los resultados de las PASO.

Es para festejar, pero también para pensar en un futuro no tan lejano. Este piso habilita a trabajar con el mayor ahínco para consolidar esta fuerza de cara al 2015, buscando ampliar la base electoral, interpelando al pueblo peronista y disputando el sentido de este gran movimiento a quienes hoy detentan su propiedad en Córdoba, colonizados por concepciones neoliberales tan lejos del sueño de Justicia Social que nos legaron Perón y Evita.

Finalmente, el 29 la Corte Suprema emitió el ansiado fallo sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, declarando la constitucionalidad de la norma. Una buena noticia cuando nos aprestamos a celebrar treinta años ininterrumpidos de democracia en Argentina, aunque deberá resaltarse que pasaron cuatro años desde la aprobación de esta ley en el Congreso. Un paso importante hacia la democratización de la comunicación. Un fallo que sentará precedentes para otras luchas que se vienen. Poner en cuestión el grave problema de los monopolios y la cartelización, nos llevará a debatir el papel que cumplen otros grupos concentrados en la economía, más allá de los medios de comunicación, y el peligro que acarrea para la democracia su propiedad concentrada.

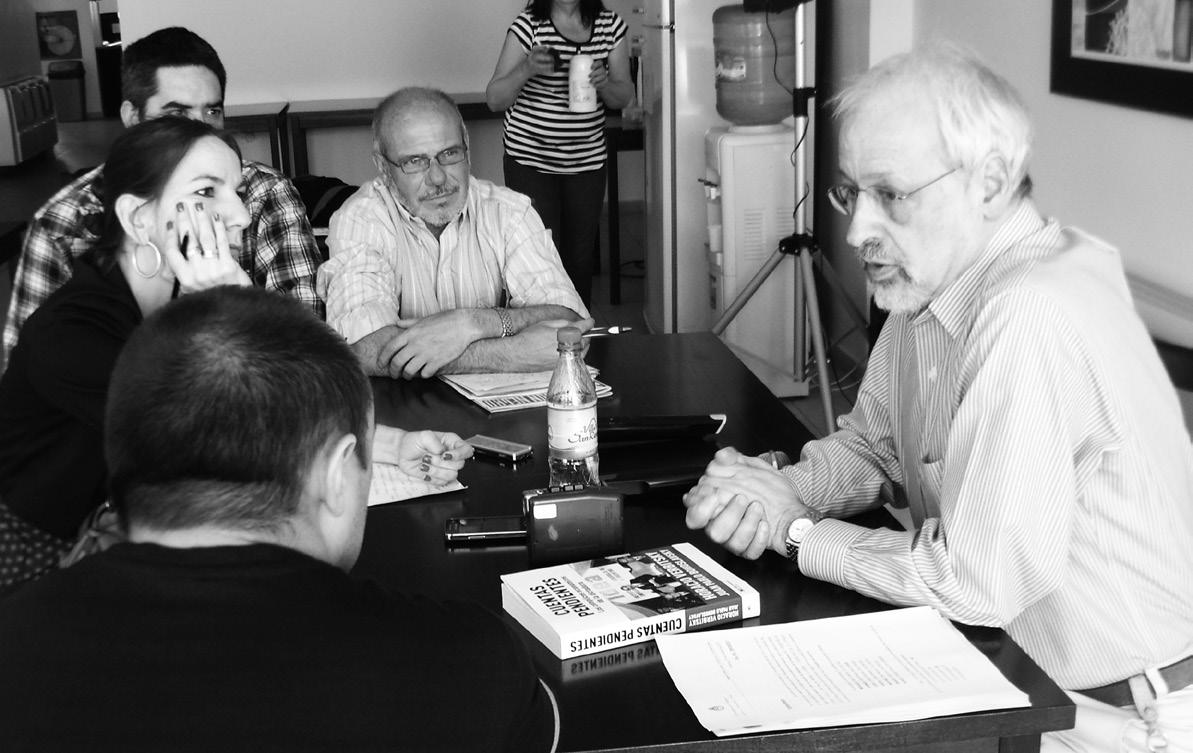

HORACIO vERbITSky EN CóRdObA “La democratización de la Justicia forma parte de la agenda, ya no se puede soslayar”

por Miguel AponteS, AlexiS olivA y pAblo torreS

FotograFía Eva gómEz NiEri

UN SEGURO dE vIdA CONTRA LAS PRESIONES dEL POdER ECONóMICO

“En la Argentina, el trabajo de la Conadep en el ´84, los juicios iniciados en el ´85, con retrocesos como el punto final, la obediencia debida y los indultos, la reapertura posterior y todo lo que se ha obrado hasta el presente, con cerca de 500 condenados en juicios transparentes, todo eso significa un seguro de vida de la democracia argentina contra la desestabilización y el golpe militar. Argentina es hoy el país de la región más protegido contra eso, por todo este proceso”, sostuvo Verbitsky.

El periodista de Página/12 expresó, sin embargo, que a pesar de que “en 2003 hubo un corte, el Estado asumió un rol distinto al de las dos primeras décadas de la democracia y tomó distancia del neoliberalismo”, hoy el país “no está protegido” contra las presiones del poder económico. En ese sentido, “con este libro y una comisión que sugerimos crear en un proyecto que está elaborando el diputado (Héctor) Recalde para presentar en el Congreso, proponemos que la democracia argentina tenga también un seguro contra la desestabilización por parte de los poderes económicos”.

¿A qué se refiere con cómplices civiles de la dictadura?

El libro tiende a hacer visible a un sector que fue parte activa del gobierno dictatorial y que no ha sido visibilizado como corresponde. El golpe de 1976 fue un golpe cívico militar que llevó a cabo un programa económico social preexistente al golpe, elaborado por sectores económicos que se beneficiaron con su aplicación. (Juan Pablo) Bohoslavsky y yo somos organizadores y compiladores del libro. Escribimos la introducción y el capítulo de conclusiones; además, cada uno escribió dos capítulos propios. Convocamos a veinte especialistas de distintas materias para dar un panorama completo de lo que ha sido la complicidad económica, que incluye tanto la instigación a cometer los crímenes como la participación necesaria en alguno de esos crímenes y el encubrimiento posterior, situaciones distintas que se estudian diferenciadamente en el libro. El trabajo, además, suministra un encuadre histórico y jurídico: la responsabilidad de los sectores económicos en los crímenes dictatoriales es un concepto que surge a partir del juicio de Nüremberg en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial. Se interrumpe ese enjuiciamiento cuando comienza la Guerra Fría, ahí se produce un realineamiento de fuerzas donde en vez de profundizar el proceso de justicia, los bloques enfrentados empiezan a competir por atraer para su bando a técnicos, militares y empresarios de Alemania. El caso célebre de Wernher von Braun, el inventor de los cohetes de larga distancia. Y otro, como el jefe del ejército alemán en el frente oriental, el general Reinhard Gehlen, que pasó a ser el jefe de inteligencia en la República Federal tras concluir la guerra interrumpiéndose los juicios en su contra. Esto pasó a ser la regla. Luego hay un desarrollo jurisprudencial y doctrinario posterior; hay un capítulo muy interesante de la Comisión Internacional de Juristas sobre la complicidad económica que la describe en términos teóricos; un capítulo de Eduardo Basualdo sobre las transformaciones macroeconómicas que la sociedad argentina sufrió durante la dictadura, qué cosas cambiaron en el modelo de acumulación de capital en Argentina, y hay capítulos específicos sobre determinados casos. Por ejemplo: la complicidad de las empresas Acindar, Techint, Mercedes Benz, Ingenio Ledesma. También se estudia en términos generales para qué sirvió el poder político del Estado; es decir, por un lado se aplicó para despojar a los trabajadores de derechos adquiridos durante la década previa (hay un capítulo del diputado Recalde donde analiza todas las reformas de leyes hechas ilegalmente para despojar de derechos a los trabajadores, el poder político del Estado puesto al servicio de incrementar las ganancias del capital y de perjudicar las posibilidades de defensa de los trabajadores); también se analiza el uso del poder punitivo del Estado para zanjar competencias internas dentro del propio sector capitalista. Un ejemplo es la empresa siderúrgica Grassi, de las más importantes en ese momento: sus directivos fueron secuestrados, llevados clandestinamente a Campo de Mayo e interrogados bajo tortura por personal de la Comisión Nacional de Valores para forzar la transferencia de su participación en esa empresa a

pensar un pais con justicia social

el periodista y escritor presentó el libro “Cuentas pendientes. los cómplices económicos de la dictadura”. El Avión Negro participó de la rueda de prensa previa a la disertación organizada por la uepC y el Centro tiempo latinoamericano. Complicidad del poder económico con la dictadura; los desafíos de la democracia y el reaseguro contra la desestabilización económica; la necesidad de democratizar la comunicación y la justicia.

Acindar. El proceso de concentración del capital también se sirvió del poder punitivo del Estado para la transferencia de empresas de unos grupos empresarios a otros. Hay una gran cantidad de información que los tres poderes del Estado han ido produciendo, pero en forma dispersa. Nosotros lo que proponemos es la sistematización de toda la información. Este libro es un primer intento. Nosotros proponemos, además, que esta sea una responsabilidad que asuma el Estado y para eso el libro concluye con la sugerencia de la creación de una comisión investigadora por ley del Congreso Nacional.

¿Hasta qué punto estos casos podrían llegar a ser juzgados como delitos de lesa humanidad?

Varios ya están siendo juzgados. Cuando digo que hay mucha información de los distintos poderes, entre otros me refiero al Poder Judicial. Hay una causa existente por la desaparición de los trabajadores de Ford Motors, también de Mercedes Benz, de Techint, de Acindar, Ledesma, La Veloz del Norte. Existen varias causas judiciales, lo que sucede es que se agotan en la causa en sí. En esta causa desaparecieron tales trabajadores… ¿quiénes tienen responsabilidad? Este gerente entregó a este jefe de regimiento la ficha con foto y domicilio para que lo secuestren, y ahí termina, se agota. Hay otra información producida por los otros poderes. El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Comercio Interior hizo una investigación sobre Papel Prensa que luego dio lugar a una denuncia en la Justicia iniciada por la Secretaría de Derechos Humanos; hay una causa abierta en la que están acusados los máximos directivos de Clarín y La Nación.

Ha costado más visibilizar a estos cómplices civiles

Esto tiene dos razones. Una es que cuando termina la dictadura en 1983, la democracia que surge es muy débil. En cambio, el poder económico se había consolidado mucho durante la dictadura y coincidía ese nuevo poder económico con una tendencia mundial de auge del neoliberalismo. En ese contexto, era impensable que pudieran pedirse cuentas pendientes a los cómplices económicos de la dictadura. El caso que mencioné de la empresa Grassi fue tratado en el Juicio a las Juntas de 1985, sus directivos fueron testigos. Lo que ellos contaron en ese juicio se usó para condenar a Videla, pero no se abrieron causas que involucraran a los cómplices económicos. No había condiciones para hacerlo. Yo recuerdo que en 1985, cuando comienzan las audiencias del juicio a los ex comandantes, la fiscalía de Julio César Strassera tenía muy pocos recursos. Había una carga de trabajo totalmente desmesurada y consiguieron que les donaran una fotocopiadora: se las donó un grupo económico beneficiario y cómplice de la dictadura. También recuerdo que el mismo día en que se inició el juicio, por la noche Raúl Alfonsín recibió en Olivos a los que se denominaban entonces los “Capitanes de la Industria”; los empresarios comprometieron su apoyo a los juicios y que no iban a desestabilizar, siempre y cuando hubiera un cambio de la política económica. Porque Alfonsín en el primer año había intentado remediar en alguna medida las políticas de la dictadura con Bernardo Grinspun. Los empresarios le habían contestado con un incremento de la inflación que generó mucho malestar social. Fueron claros: nosotros no fomentaremos un golpe ni desestabilización, pero usted cambia la política económica.

¿Qué lugar ocupan estos sectores económicos en la sociedad actual?

Un lugar muy importante. Hablamos del Ingenio Ledesma, Techint, Acindar, Mercedes Benz, Ford Motor, Papel Prensa, Clarín, La Nación… grupos empresariales que siguen teniendo gran poder y están en el centro de la escena política del país. Por estos días el Grupo Clarín lanzó una campaña para impedir que Amado Boudou asuma la Presidencia durante la enfermedad de Cristina Fernández. Está funcionando plenamente la institucionalidad democrática, hay tres poderes independientes y plena vigencia de la Constitución Nacional, pero el Grupo Clarín instala que Boudou no puede asumir. ¿Qué impedimento hay? Ninguno. Si esto no es desestabilización… El Grupo Clarín es el gran articulador de esos intereses. No es casual que después del conflicto con las cámaras agropecuarias la dirigencia política

Complicidad empresarial: en Córdoba también

en la rueda de prensa, el periodista Alexis Oliva comentó que algunos testimonios del juicio a La Perla afirman haber visto, nada menos que en la sala de torturas, fotos tomadas en Fiat a los trabajadores a su ingreso; preguntándose qué falta en la justicia. Verbistky no dudó al responder: “Falta que la fiscal se ponga en movimiento y promueva la investigación y que se abra una causa para determinar las responsabilidades. Pero eso dependerá también de cómo se organice la sociedad para exigirlo. Nada de lo que se ha avanzado hasta ahora ha sido porque sí, porque a alguien se le ocurrió, porque hay un juez… ¡no! Ocurrió porque desde 1976 hasta el presente, cada paso dado, cuando vino Amnesty International o visitó el país la Comisión Interamericana, aun cuando se formó la Conadep y después se reabrieran los juicios antes cerrados con la obediencia debida, todo ha sido producto de la lucha de sectores sociales que no se resignaron a la impunidad. Sin eso no pasa nada. La idea de que hay un mecanismo de relojería y la justicia se pone en marcha es una fantasía. La justicia se mueve si hay quien se mueve para reclamar: sean los organismos de derechos humanos, los sindicatos, las iglesias. Mágicamente no ocurre, tiene que haber alguien que lo exija, que lo impulse”.

En Córdoba no solo pasó en Fiat. El Sindicato Perkins es un caso excepcional: un gremio de empresa y no por rama. En febrero de 1973, la Lista Marrón alcanzó la conducción del gremio. Un grupo de jóvenes y combativos dirigentes impulsó la organización de los trabajadores de la fábrica de motores para obtener mejoras laborales como las que se plasmaron en el Convenio Colectivo firmado en julio de 1975. El sindicato integró junto a Agustín Tosco el “Movimiento Sindical Combativo”, también formó parte de la “Mesa de Gremios en Lucha” contra las políticas de ajuste del ministro Emilio Mondelli, denunciando la persecución de dirigentes sindicales y estudiantes.

Un ex sindicalista y obrero de Perkins dio su testimonio en la Mega causa La Perla. “Nosotros estamos absolutamente convencidos que la empresa posibilitó las detenciones y favoreció la represión”, afirmó Américo Aspitia y se quebró al recordar los compañeros del gremio que fueron asesinados por la dictadura: Pedro Ventura Flores, Adolfo Ricardo Luján, Hugo Alberto García, José Antonio Apontes, Víctor Hugo González, Abel Pucheta y César Jerónimo Córdoba.

Flores y Luján, miembros de la Comisión Directiva del Sindicato de Motores Diesel Livianos, fueron secuestrados el 9 de marzo de 1976. Apontes y García, tesorero del gremio y miembro de la Comisión Interna respectivamente, fueron llevados por la fuerza el 18 de mayo del mismo año desde el domicilio del primero en Alta Córdoba.

La fábrica de motores Perkins, surgida en 1961 como licenciataria de Perkins Engines del Reino Unido, se convirtió en un ícono de la industria metalmecánica cordobesa. Llegó a fabricar 500 mil motores diesel para pick-up y camionetas Ford y tractores. En su apogeo, la planta contó con cerca de 2 mil trabajadores. Hoy, bajo la denominación de Pertrak S.A su personal no supera el centenar, y se dedica a la mecanización de piezas para Fiat, Iveco, Volkswagen, Renault y Deutz; fabrica tapas de cilindro y autopartes. opositora haya comido en la casa del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, quien los instó a unirse contra el Gobierno nacional.

en la audiencia pública por la ley de medios en la Corte Suprema usted dijo una frase: “Hay dos partes acá, pero todo un país afuera”.

Sí. Cuando el presidente de la Corte, (Ricardo) Lorenzetti, cuestionó al Gobierno por la polarización, a mí me parecía lógico. Hay formas de polarización que pueden no ser las más convenientes. Pero cuando la Corte convoca a discutir la ley de medios y dice: “De este lado los de Clarín y de este los del Gobierno”, está haciendo exactamente lo mismo que critica: fomentar esa polarización. Yo dije que hay un país afuera porque ese esquema que planteaba la Corte lo dejaba afuera. Una ley que fue aprobada con una amplia mayoría de las dos cámaras del Congreso merecía un tratamiento más respetuoso. Es una ley de la democracia argentina de las que han tenido mayor consenso, y ha sido producto de una elaboración colectiva, con aportes de organizaciones de la sociedad y debates a lo largo de todo el país. Ahora la Corte tiene la obligación de pronunciarse por su constitucionalidad. Es escandaloso que, por decisiones judiciales, una ley con ese consenso demore cuatro años y no se pueda aplicar.

¿Qué significa la idea de que “hay un país afuera”, pensando en un eventual fallo desfavorable a la plena vigencia de esta ley?

No creo que el fallo vaya a ser desfavorable. Me parece que la enorme dilación obedece a que no hay posibilidad de que el fallo sea adverso. A lo sumo, lo que pueden hacer es ganar o perder tiempo, según como se enfoque.

¿y qué pasó para que exista en el país una preocupación pública sobre la comunicación, siendo que antes era algo que sólo preocupaba a los directamente involucrados?

En la Coalición por una Radiodifusión Democrática -formada por 300 organizaciones- hubo mucho debate y reflexión sobre estas cosas; también hubo muchas publicaciones y discusiones en medios alternativos y no alternativos -como el diario Página 12, donde yo escribo-, lo que generó una conciencia social bastante extendida en este sentido. Esto hizo posible que el gobierno de Cristina Fernández impulse la sanción de la ley. No es que un día Cristina se despertó y dijo: “Ah, vamos a hacer una ley de medios”. La necesidad de una ley de medios se discute en la Argentina desde que terminó la dictadura, y la conciencia ha sido cada vez mayor. Entonces, por un lado hubo una maduración social muy importante; y por otro, la visión de una gobernante que valoró ese tema, lo tomó como propio y lo puso en su agenda. Esto vale también para los juicios por los crímenes de lesa humanidad. El gobernante llega y toma los elementos que la realidad le ofrece, pero son otros los actores sociales que van generando las condiciones que luego le permiten a un gobernante ir por aquí o por allí. Las decisiones de los gobiernos no ocurren en el vacío. ¿Cree que están dadas las condiciones para democratizar la Justicia, o con los fallos adversos la posibilidad se ha diluido?

Creo que las condiciones están dadas. El procedimiento que el Gobierno siguió con la ley de medios es mucho más conveniente que el que siguió con la reforma de la Justicia. En el caso de la reforma judicial, el Poder Ejecutivo elaboró seis proyectos, convocó a un acto en la casa de Gobierno, los presentó y los mandó al Congreso. Y pretendió sancionarlos a toda velocidad en un mes. Por el contrario, con la ley de medios el Gobierno se montó en una elaboración colectiva que tenía mucho tiempo y muchos partícipes. La democratización y legitimación de la Justicia es un anhelo muy sentido, de sectores importantes de la sociedad, pero es necesario que esos sectores se manifiesten, organicen y reclamen. Hay una demanda por mejorar el acceso a la Justicia y acortar los plazos, pero estuvo mal canalizada en los proyectos del Ejecutivo y está mal canalizada en los proyectos de la Corte Suprema. Además, es incipiente todavía el movimiento de Justicia Legítima. Hay cosas válidas y profundas que tendrán que irse desarrollando, pero este tema ya forma parte de la agenda. Ya no se puede soslayar, ya está.

pensar un pais con justicia social