13 minute read

hACiA unA ConCEPCión nACionAl y PoPulAr dE nuEstrA MúsiCA

pensar un pais con justicia social

Advertisement

por gAbriel libro*

las siguientes líneas tienen como intención continuar un poco el debate, preguntarse y repreguntarse acerca del significado que le damos a nuestra música, cualquiera sea, y el porqué del calificativo “nuestra”, desde dónde se enuncia esa propiedad y qué significa. Cabe destacar que estamos hablando de música en el sentido más amplio posible. Es decir desde la perspectiva de quien la compone, de quien la ejecuta, de quien la escucha, de quien la aprende y de quien la enseña.

Para poder empezar sería necesario establecer qué definición vamos a tomar para términos tan amplios como lo son “nacional” y “popular”. Cuando decimos Nacional hacemos referencia a un conjunto, un conglomerado de realidades diversas con características propias que, sumadas y sin exclusión de ninguna, conforman un paisaje sociocultural definido, una totalidad: nuestro país. En cuanto a lo Popular, no estamos usando la palabra en el sentido que le imprime el mercado, tampoco en el sentido estricto de clases sociales, más bien podríamos definirlo como el enfoque a través del cual se aborda aquella totalidad. Un enfoque que haga eje, precisamente, en aquella diversidad pero tendiendo al acercamiento de las expresiones artísticas y musicales a la mayor cantidad de personas, entendiendo así al hecho musical como una herramienta de identidad y pertenencia, a su vez que un cohesionador de vínculos sociales.

NUESTRA MúSICA

Cada región, cada provincia, tiene un tesoro musical que es hijo de diversas circunstancias: geográficas, históricas, culturales y económicas. Todas ellas lo fueron moldeando, otorgándole un perfil específico que funciona como generador de identidad. Si comparamos esos tesoros entre sí constataremos la heterogeneidad existente. Heterogeneidad que se manifiesta en una multiplicidad de ritmos, formas, poesías, todos ellos diferentes en sus tiempos de gestación y en las funciones para las cuales fueron creadas. Esto, que muchos han visto como un factor disolvente, como un problema, es, en cambio, nuestra mayor ventaja. El hecho de comprender que vivimos en un país que es grande, diverso, complejo, es lo que se nos ha querido desdibujar desde hace mucho tiempo. No es tarea fácil, requiere de una determinada voluntad capaz de no marearse ante tal diversidad, pero dentro del campo cultural es la única opción posible. Es necesario dar un vistazo a cómo se ha clasificado esa variedad a la hora de definirnos en materia musical.

En el caso de lo identificado históricamente desde las elites intelectuales como música popular, se dividió en folklore por un lado (vale aclarar que el cuarteto y el chamamé hasta hace poco no entraban en esta categoría) y tango, una vez triunfante en París, por otro. ¿Cuál sería la razón para tal escisión? ¿Por qué englobar a tantísimas estéticas diferentes en un término y en otro a una sola? Creemos que la respuesta no es fácil, pero es determinante la visión unitaria de siempre que separa a la ciudad de Buenos Aires del resto del país, tomando a ese resto como un todo sin matices, sin diferencias, sin especificidades.

Es válido aclarar que esas tendencias están cambiando lentamente, la mayoría de las veces por iniciativa de los mismos músicos (generando puentes entre músicas de lugares tan diferentes) y de ciertas políticas estatales (Ley de Medios, cambios de plan de estudios, etc.). Pero, aún así, es preciso hacer hincapié en lo pernicioso de pensarse como nación desde esas perspectivas. Es la misma perspectiva del país chico, el que fijaba límites al terminarse la pampa húmeda y erigía una capital de estilo europeo que renegaba de lo que ocurría tierra adentro, o directamente, lo desconocía. ¿Qué relación precisa guardan una chayera de Salta o la Rioja con un bandoneonista de tango? Que ambos son argentinos y expresan sus vivencias personales y grupales a través de la música. Visto así, el tango, música nacida en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, debería ser parte integrante de lo que hemos dado en llamar folklore argentino, o, si se quiere, música argentina.

Cabe destacar que ninguna de estas estéticas tiene un origen puro. En algunas se nota más claramente la filiación hispano-aborigen; en otras el elemento gringo prepondera mezclándose, a su

vez, con lo criollo; otras veces, lo negro, lo gringo y lo criollo se amalgaman en diferentes dosis. Esto da prueba del carácter dinámico de toda cultura viva, en el sentido de creación y adaptación de cualquier tipo de elementos que sirvan para su cometido, echando por tierra ese nacionalismo de museo que pretende acartonar nuestra historia cultural, negando toda capacidad de innovación por parte del pueblo y anclando su concepción en un supuesto pasado idílico e inmóvil. A este y otros respectos, caben las palabras de Adolfo Colombres: “Una cultura no sólo se enriquece por creación, también crece por apropiación. La apropiación no es imposición ni aceptación indiscriminada, irreflexiva, sino un acto por naturaleza selectiva. (…) Pero rara vez el elemento ingresa tal cual, sin modificaciones, en otra cultura. Por lo común, a la adopción sigue una adaptación”.

Claramente no fue fácil para el rock nacional, desde sus comienzos tachado de extranjerizante y moda pasajera, poner los cimientos a una nueva música argentina. Si bien no en su totalidad, pero sí en gran parte, nuestro rock supo inscribir su mensaje rebelde, inconformista, dentro de una estética desprejuiciada y abierta, llegando, a medida que maduraba y se argentinizaba aún más, a altos grados de originalidad.

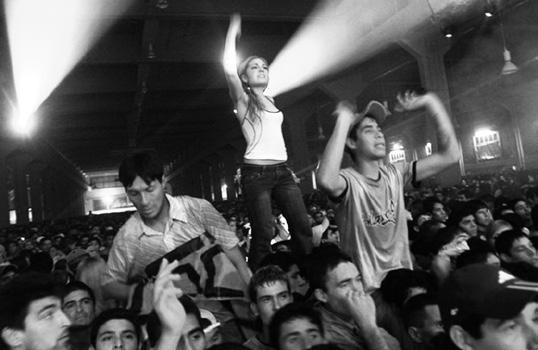

A esta altura, la polémica parece cerrada, el Rock nacional tiene su carnet de identidad y ha sabido, sobre todo en épocas de dictadura o procesos neoliberales, ser representativo de una gran porción de la población e interpelarlos y dejarse interpelar por ellos. Muchas de sus creaciones hoy forman parte del cancionero nacional y atraviesan a la sociedad toda. Lo más probable es que los términos folklore, tango y rock sigan vigentes en el mercado y en mucha bibliografía especializada, pero lo que venimos diciendo apunta a que no existan como divisiones tajantes dentro de la cabeza de los tantos actores culturales actuales, cualquiera sea su profesión.

Conocer en profundidad la esencia de cada una de estas músicas, respetándolas y tratándolas a todas en pie de igualdad es una necesidad impostergable. Una vez logrado esto, el camino queda allanado para utilizarlas como un arsenal estético a la hora de crear, recrear o enseñar. Sin miedo a mezclarlas, cambiarlas, adaptarlas, según nos lo exijan las circunstancias particulares o el propio gusto. Cuando una sociedad se va volviendo madura, segura de sí misma, lo mejor que le puede ocurrir a su tradición es que se la desarrolle.

EL ROL dE LAS INSTITUCIONES

Sería bueno reflexionar acerca del papel que juega la academia en cuanto a lo que enseña y legitima en materia musical. De allí salen los profesores que luego se desempeñan en colegios, conservatorios e institutos privados. Antes de comenzar, se hace necesario aclarar que nos estamos refiriendo a casos generales y a prácticas que vienen de hace tiempo.

Hoy en día, gracias a ciertos cambios de actitud por parte de músicos y profesores, y a varias reformas específicas en el campo de la enseñanza, la tendencia en muchos casos se está revirtiendo, aunque todavía falte mucho por lograr. Lo que se enseña en la mayoría de las instituciones musicales es lo que podríamos calificar como “música letrada” o “música culta”, es decir, toda una teoría, una técnica, un saber decantado a través de siglos en Europa e impuesto en estas tierras a partir la ocupación colonial. Existen crónicas de los Jesuitas que relatan con asombro la facilidad de los guaraníes a la hora de aprender el arte musical que ellos, conjuntamente con la religión católica, impartían. No está de más resaltar que los guaraníes, como todos los demás pueblos originarios de nuestra América, tenían, con anterioridad a la conquista, su propia música, asociada a sus usos y costumbres particulares. Esa técnica de la que hablamos dejó su imborrable huella en todo el territorio. Se manifiesta de diferentes modos, pero está presente en la adopción de instrumentos, de ritmos, de formas poéticas, etc.

Luego, ya en el siglo XIX y conformados como estado nación, ese mismo saber, asentado aún más en las academias europeas, es detentado por nuestra intelectualidad liberal como otra eficaz forma para arribar al tan anhelado progreso. Una vez más se recrea todo el aparato de prejuicios y sojuzgamientos a las expresiones nativas, criollas o indígenas, tachadas como portadoras de barbarie. Existe un breve período de exaltación del gaucho y su cultura por parte de esta misma elite, pero este cambio de actitud responde a causas perfectamente reconocibles y probadas: la necesidad de imponer algún tipo de simbología de tinte local, algo que oponer al “abrumador” avance de los inmigrantes y sus ideologías foráneas. Con todo, la elite siguió fascinada por Europa (París, Londres, Berlín, Viena) y de su criollismo repentino quedó tan solo una acartonada imagen para museo: el nacionalismo típicamente reaccionario al que hacíamos referencia en el apartado anterior y del cual es subsidiario gran parte de los discursos tradicionalistas que aún circulan.

A partir del siglo XX se van sucediendo las creaciones de conservatorios y universidades de música a lo largo y ancho del país. La literatura y los programas con los que se enseñaba hasta no hace mucho eran copiados, como en otros casos del quehacer cultural, directamente de los europeos o norteamericanos. Con suerte una o dos asignaturas eran dedicadas al estudio de nuestra música, y, casi siempre, abordándolas desde una perspectiva conservadora y dogmática, sin el más leve dinamismo. Esto generó, y aún genera, el fuerte contraste entre lo que se aprende con tanto esfuerzo -lo cual es absolutamente digno y valorable- y la realidad de donde emana dicho esfuerzo, el medio sociocultural del que proviene. De este hecho nacen actitudes, aún patentes en ciertos docentes y alumnos, de desprecio por músicas nuestras que califican de sencillas, carentes de dificultad, previsibles, repetitivas, y una fascinación por todo lo extranjero, al punto tal de sostener que nuestra sociedad no entiende las nuevas corrientes estéticas, que no está preparada para absorber todo aquello que no sea mero fenómeno rítmico, explicando así el distanciamiento del creador y del público. Estas posturas no son excluyentes de la música, ni siquiera del arte argentino en su conjunto. Son el resultado de una mentalidad semi-colonial que, a conciencia o sin ella, va generando otras mentalidades similares.

Pues bien, el problema no reside en el aprendizaje de una técnica extranjera, a esta altura la cultura europea ha sido impuesta en los lugares más lejanos del mundo. El problema está en el uso que le vamos a dar a ese saber. Si sirve para que la mayoría de alumnos y profesores, músicos y público piensen al país con mente europea, si sirve para sumar otro elemento más a la auto-denigración como argentinos, si sirve para fortalecer más las cadenas de dependencia cultural, pues habría que desecharlo. Si, en cambio, el aprender esa técnica se hace con el fin de enriquecer y fortalecer nuestro acervo musical, de dotarlo de nuevas perspectivas que generen sentido real en la sociedad, no hay a qué temerle. John William Cooke sostenía: “Prácticamente todas las ideas son exóticas, si nos atenemos a que no surgieron en nuestro ámbito geográfico. (…) Lo que hace que una idea sea foránea, extraña, exótica o antinacional no es su origen, sino su correspondencia con la realidad nacional y sus necesidades”. Debiéramos revestir esos saberes de un enfoque nacional y popular para que de esta manera jueguen un papel emancipador dentro de nuestro devenir como sociedad.

pensar un pais con justicia social

EL bOMbARdEO dE dISCURSOS

Los canales de circulación cultural han ido cambiando apresuradamente a lo largo del siglo XX, primero con el desarrollo de los medios masivos (la radio, el disco, la televisión), luego con la aparición de Internet. El siglo XXI nos encuentra atravesados por miles de mensajes provenientes de todas partes y actuando a toda hora. El efecto de apresuramiento del tiempo que esto genera se traslada a la vida cotidiana. La incidencia que esto tenga dentro de las culturas está lejos de preverse. Sin presentarnos como defensores o detractores a ultranza de esta forma de comunicación, podemos concluir que el impacto es grande, más aún en las sociedades que se encuentran en una posición de desventaja a la hora del intercambio de significados.

En estos casos la tarea de preservación cultural se hace imprescindible. Veníamos sosteniendo la necesidad de escapar a todo acartonamiento de la tradición, a todo discurso cosificador de prácticas que necesariamente tienen que ser dinámicas para generar sentido, pero esto no implica, de ningún modo, la no defensa de sectores de nuestra cultura que se encuentren amenazados, sea por presiones de índole simbólicas, sociales o económicas.

María del Carmen Aguilar sostiene que hay dos formas complementarias para preservar estas prácticas pasibles de sucumbir al discurso único: “protegiendo a la gente que la produce -en cuestiones elementales de supervivencia– garantizando su libertad de expresión, sin presiones ni interferencias,” y afianzando una educación que “desarrolle la capacidad de procesar la información, transformando al receptor pasivo en un interlocutor activo y reflexivo”. A este respecto, es muy esperanzador la perspectiva que abre nuestra nueva ley de servicios audiovisuales generando espacio en los medios (actores sociales poderosísimos dentro de las coordenadas actuales) para que sirvan a los fines de difusión y preservación de culturas originarias y sectores alternativos de las sociedades urbanas.

Cualquier actividad cultural, para ser genuina, debe entroncarse en una tradición, de la cual proviene y a la cual enriquece con los elementos que cree necesario utilizar. Para poder crear y recrear de esta manera, novedosa y atenta a las coyunturas específicas, es preciso, primero, contar con una. La línea que divide esta postura de aquel patrioterismo tradicionalista es clara, pero sigue siendo necesario insistir en la diferencia diametral de los conceptos que sustentan a una y a otra concepción. No queremos un relato de nuestras prácticas artísticas tan enajenado de la realidad que impida que se dialogue con él. Tampoco sustentamos la aceptación acrítica de nuevas tendencias por el hecho del cambio en sí. Toda actitud de cambio o conservación será real en tanto y en cuanto provenga de una necesidad de expresión emanada desde la comunidad. Esto nos lleva a estar atentos a la posibilidad de nuevas apropiaciones de elementos que no provengan de nuestra cultura pero que en un futuro contribuyan a enriquecerla y a reafirmarla, más aún teniendo en cuenta la inmensa cantidad de información que circula cotidianamente.

A MOdO dE CIERRE

Todo lo anteriormente dicho debiera llevarnos a sentir orgullo de nuestra tradición musical y a festejar la diversidad de ritmos, colores y poesías que como pueblo hemos podido crear. Tenemos una fuerte identidad en esta materia que, dentro del respeto a su historia, es preciso explotar. Explotar a la hora de crear, de recrear, de enseñar o de escuchar. Sin miedos ni prejuicios. Se pueden generar puentes con otras culturas, cualquiera sea, pero sabiendo de dónde venimos, conociendo nuestra esencia de nación latinoamericana y entablando relaciones culturales en absoluto pie de igualdad, defendiendo ante cualquier ataque primeramente lo nuestro. No existen músicas mejores o peores, no hay prácticas artísticas más o menos desarrolladas, simplemente existen pueblos que tienen lo suyo para decir y así aportar una visión original a toda la humanidad.

El Chango Farías Gómez proponía: “Convoco al desafío de dejar registrada la marca argentina en el mundo, en un mundo de economía globalizada y desde un país sufrido y amado. Pero desde un proyecto de país que nos permita volver a creer y hacer realidad aquello de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”. Ese proyecto es el que hace una década está en marcha en la Argentina, con lo logrado y con lo que aún falta, pero con profunda fe en nuestras posibilidades artísticas, sociales y económicas. Sea cual sea el lugar que cada uno ocupe en el quehacer cultural, es nuestro deber contribuir a la reafirmación de la identidad nacional y al estímulo de nuestras creaciones, generando estéticas nuevas o recreando las anteriores, todo en el marco de un federalismo bien entendido y abarcando la mayor cantidad de expresiones posibles.

*Músico, compositor, profesor de Música y militante de la Jauretche.