7 minute read

MIL FACES SECRETAS

MIL FACES SECRETAS

FORMAR LEITORES COM PAULO FREIRE*

Advertisement

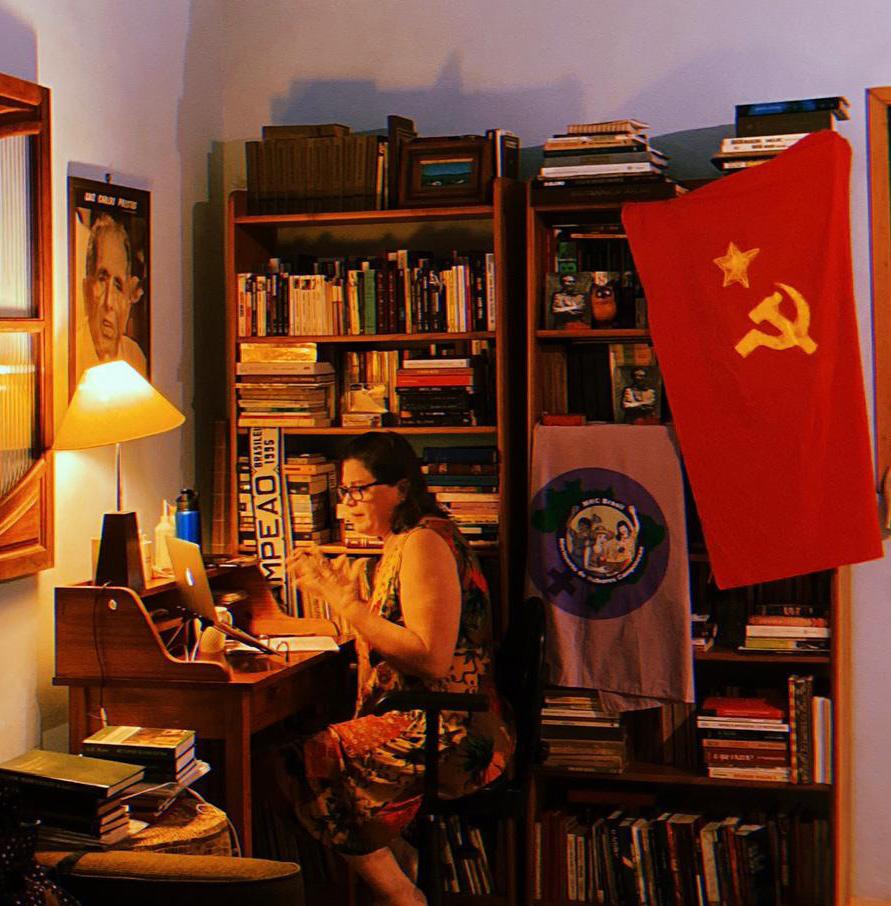

por Vima Lia de Rossi Martin

Na contemporaneidade, são muitas as vozes que se articulam no sentido de construir severas e legítimas críticas à escola, especialmente no que se refere ao modo como os saberes são distinguidos/recortados, transmitidos/impostos e assimilados (ou não) pelos alunos no interior das instituições escolares. Pierre Bourdieu, por exemplo, na obra Escritos de educação, chama a atenção para os processos de discriminação e exclusão provocados pela difusão de uma cultura unívoca, elitizada e sacralizada pelas e nas escolas francesas (e de grande parte do mundo). Partilhar das lúcidas críticas voltadas ao sistema educacional, tal como ele se consolidou em nossas escolas, é de fundamental importância para nós, educadores, inclusive para não incorrermos em posicionamentos ingênuos e mistificadores. Entretanto, essas críticas não devem nos dispersar ou paralisar, mas nos alertar e inspirar, a fim de que possamos agir de maneira resistente, interferindo na realidade imediata de modo a estabelecer um contraponto às sólidas estruturas excludentes reproduzidas e produzidas pela escola. Assumir essa postura, exigente e desafiadora, requer uma clareza de valores e conceitos, que embasam a forma como concebemos a educação escolar.

Paulo Freire, reconhecido mundialmente por suas concepções inovadoras e politicamente engajadas, defende, no livro Educação e mudança, a ideia de que os sujeitos têm potencial para transformar a realidade, uma vez que a própria noção de cultura se assentaria num gesto concreto de transformação do mundo:

O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é tudo o que é criado pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de saudação. A cultura consiste em recriar e não em repetir. O homem pode fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar o mundo e transformá-lo. (...) O homem não é, pois, um homem para a adaptação. A educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais.

A noção de cultura como tudo o que é criado pelo homem e que consiste em recriar e não repetir, transformar e não adaptar enfatiza a capacidade humana de modificar o mundo, a partir de necessidades e projetos específicos. Com esse pressuposto, de que educadores e educandos (ainda que tenham uma autonomia relativa) podem recriar modos de vida e de pensamento, a práxis educacional adquire um sentido emancipador, capaz de interferir na relação de causa/efeito de exclusão que o cotidiano escolar, via de regra, perpetua. A “recriação e não repetição”, de que nos fala Freire, pode ser compreendida como o empenho para (re)definição das próprias identidades e realidades, pessoais e coletivas, dos sujeitos envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem. Se consideramos que as identidades, sempre dialógicas e inacabadas, elaboram-se em função de dinâmicas sócio culturais, questões como quem sou/ o que quero ser; o que sei/ o que quero saber; o que faço/ o que quero fazer, assumem grande relevância num contexto educacional em que se reconhece a importância - e a possibilidade - de se auto transformar e de transformar o mundo a partir da prática do diálogo. De fato, para Freire, a educação problematizadora, crítica, (re)criadora de cultura, que se opõe à educação bancária (de caráter alienante, porque concebe os educandos como depósitos de palavras ocas que devem ser arquivadas), só se efetiva a partir do diálogo. Diálogo compreendido como uma exigência existencial, um direito de todos, que se “impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens”, conforme afirma em Pedagogia do oprimido. E continua:

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não a querem: entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito. É preciso primeiro que, os que assim se encontram negados no direito primordial de dizer a palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este assalto desumanizante continue.

A “palavra verdadeira”, de que nos fala Freire, refere-se ao discurso considerado a partir de suas dimensões - indissociáveis - de reflexão e ação, ou seja, o discurso elaborado a partir da capacidade humana de pensar e transformar a realidade. Esse seria o modo de operar uma denúncia das formas de alienação e de projetar possibilidades de existência mais humanizadas. Para tanto, o diálogo pautado na esperança, que sabe o que esperar, porque reconhece a realidade como processo, e não como algo estático, só é possível entre sujeitos que compartilham da convicção de que todo diálogo é um espaço de criação e recriação social e cultural: um encontro entre sujeitos mediatizados pelo mundo, pela realidade concreta que pode e deve ser transformada. Diálogo como direito e como resistência à desumanização. Pensamos que a perspectiva de Freire, vinculada ao seu objetivo maior de refletir sobre práticas educativas e propor estratégias para que os oprimidos possam se educar e libertar, pode embasar, de modo bastante consistente, o trabalho de formação de leitores literários, seja na educação básica, seja no ensino superior. Nesse sentido, parece-nos ser apropriado o estabelecimento de paralelos entre aspectos de sua concepção de educação e de uma abordagem renovada da literatura nos espaços institucionais. De maneira bastante objetiva, o que propomos é a efetivação da prática do diálo-

go entre os sujeitos - professores e estudantes - que se dispõem a compartilhar a leitura de textos literários. E a consideração desses próprios textos como os “mundos” que mediatizam o diálogo, mundos que são, substancialmente, representações metafóricas da realidade. Assim, considerados a partir de sua autonomia relativa em relação ao real, os textos literários podem dizer muito sobre o mundo e os sujeitos que o constroem - especialmente se a perspectiva das obras literárias forem identificadas e percebidas criticamente -, favorecendo o encontro ou o reencontro do leitor consigo mesmo. Ancorados na formulação de Candido, em O direito à literatura, de que a literatura “humaniza em sentido profundo, porque faz viver”, pensamos que dialogar sobre experiências de leitura literária é, de certo modo, dialogar sobre a própria vida, sobre as tensões e as contradições implicadas nas experiências pessoais e coletivas que a literatura apreende e recria estética e simbolicamente. Nesse sentido, retomando a Pedagogia do oprimido, ao mediatizarem o diálogo, os textos, de modo análogo à própria realidade, vão impressionar e desafiar os sujeitos leitores, podendo originar - tal qual o próprio mundo - visões e pontos de vista, impregnados de anseios, dúvidas, esperanças e desesperanças. Os leitores - alunos e professores - adquirem, com a prática do diálogo mediatizada pelo texto literário, a possibilidade de decodificar coletivamente a realidade do texto e do mundo a que ele se refere. Desse modo, a leitura pode constituir-se como um ato simultaneamente cognoscente e político, que recai sobre a representação de realidades existenciais e sociais, permitindo que cada leitor possa estabelecer relações e reflexões próprias, sobre si e sobre a realidade em que está inserido, que devem ser acolhidas e valorizadas pelo professor. Constrói-se, assim, uma ponte de trânsito livre entre a leitura do mundo e a leitura do texto, conforme a conhecida formulação de Freire, em A importância do ato de ler: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele.” Nessa perspectiva, a apreciação da literatura - o termo apreciar é aqui considerado tanto no sentido de prezar, gostar, admirar, como no sentido de examinar e avaliar - ganha sentido renovado no âmbito de uma educação dialógica. Inseridos no diálogo, os leitores adquirem consciência de sua inconclusão e do fato de que não existem nem ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Inseridos no diálogo, os leitores percebem que podem fazer e refazer conceitos e práticas. E percebem, sobretudo, que podem interferir e transformar, coletivamente, a realidade.

Vima Lia de Rossi Martin é professora da Universidade de São Paulo.

*O texto é parte modificada do artigo “A leitura literária na escola: educação dialógica e possibilidades emancipadoras”, publicado no livro Literatura e ensino: desafios contemporâneos, organizado por Cláudio Mello et alli (Guarapuava: UNICENTRO, 2019).