4 minute read

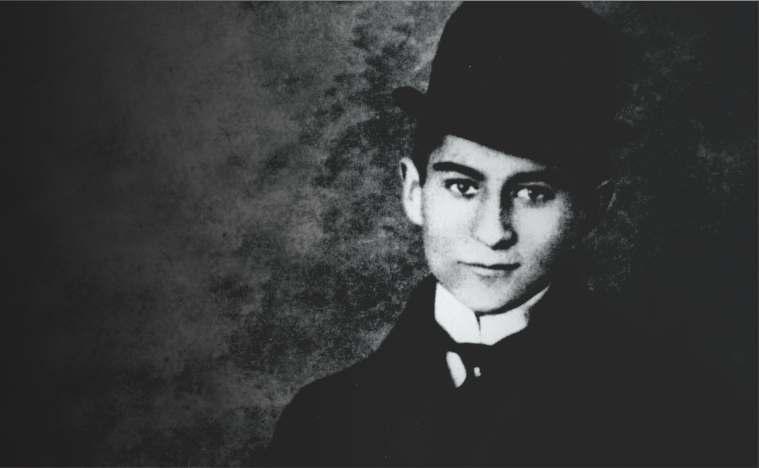

Franz Kafka: La escritura como sentido primordial

from Reflejos 101

Franz Kafka:

la escritura como sentido primordial

Advertisement

por Adrián Ferrero

Tengo toda la impresión de que al emerger de la obra de Kafka (1883-1924) efectivamente somos otros. Como lo somos al concluir el ensayo El mito de Sísifo (1942) y conocemos la noción de absurdo en Albert Camus (1913-1960), cuya obra se estima se vio influida por la del primero, al igual que la corriente del expresionismo alemán. Las fechas cambian, las personalidades, los países, los idiomas. Sin embargo, las coordenadas pasan a ser anodinas. Hay un atributo común a ciertos creadores, el don de nombrar determinados estados turbulentos de la mente, que los pone en sintonía porque han sido capaces, mediante un proceso de simbolización, de plasmarlos en fábulas, filosofías o ideas estremecedoras. Hemos atravesado por la experiencia de una cierta clase de sensibilidad (y no de otras) que ellos saben cómo identificar, formularlas y plasmarlas porque les resultan inconfundibles. En ocasiones tienen la capacidad visionaria de prever situaciones atroces, en tanto que inteligencias dotadas y virtuosas. Y esa misma sensibilidad a la que aludí compromete de modo sustantivo nuestra percepción de la existencia al leerlos, su sentido o su sinsentido últimos. Esa sensibilidad de ciertos creadores además de hacerles experimentar la vida desde una determinada perspectiva, en algunos casos también le permiten interpretarla. En otros simplemente la ponen de manifiesto narrándola. Acciones, episodios, capítulos, compases de historias significativas que se encadenan pero no siempre siguiendo una lógica causal. Puede esa misma causalidad estar desordenada y hasta no tenerla en absoluto. De modo que los libros se vuelven espejos distorsionados que dejan de revelar significados claros y unívocos para volverse polisémicos y sólo en apariencia confusos. Gracias a estos discursos literarios donde antes esa realidad era sospechosamente clara, ahora es incógnita, enigmática, secreta o misteriosa (según los casos). En ocasiones notablemente perturbadora. En otras situaciones, hemos leído libros que le han puesto palabras a experiencias por las que atravesábamos sin comprenderlas pero que nos comprometían. Porque estábamos sumidos en emociones, no en razones esclarecidas. Era necesaria otra inteligencia que les otorgara significados y sentidos a nuestra intimidad. Esas emociones solían ser estados negativos. Por lo general persecutorios. Por lo general paranoicos. Por lo general angustiantes. Por lo general intolerables. Por lo general captando el sinsentido. Producto de burocracias, incomprensión del entorno o estímulos arbitrarios. Puede que hubiera abulia o accidentes. Sentimientos de no correspondidos que nos

aquejan (como en Kafka, en ocasiones). El mundo perdía sus fines últimos. Nos encontrábamos frente a las preguntas propias de la condición humana de naturaleza última pero a las que no encontrábamos respuestas. Los creadores no las resuelven. Pero sí son capaces de brindar algunas pistas. Los filósofos edifican sistemas de ideas. Kafka, en cambio, lleva las experiencias angustiantes hasta puntos en ocasiones intolerables. Un extremo peligroso para escribir (en su caso) y un extremo peligroso para leer (en el nuestro, de este otro lado del texto). Su prosa, engañosamente simple y transparente en su comunicabilidad, en verdad es pura complejidad. En esto consiste la literatura. Nombrar de una determinada manera lo que a un creador lo estremece y lo motiva al sentarse a escribir. Y comunicarlo procurando producir idéntico efecto en un lector a partir de su imaginación creadora atento a volverla colectivamente significativa. Ignoro si Kafka pensaría en posteridad alguna. Me inclino a creer que no. Pero sí estoy seguro de que encontraba sentido en escribir por encima de cualquier fortuna que su escritura corriera. Evocamos inevitablemente a Kafka frente a determinados momentos sin retorno de nuestras vidas. Por lo general en los que nos afectan más perturbadoramente. Evocamos el adjetivo “kafkiano”. Nos aferramos a él como a un talismán porque condensa en un significante lo que resultaba abrumador. Logramos que una palabra defina un estado de cosas. En el caso de Kafka, hasta lo peor se vive con total naturalidad. Esa circunstancia es precisamente la condición más dramática de su ficción. Del orden de la experiencia pasamos entonces al orden de la representación. ¿Cómo olvidar esa mañana en que dos hombres irrumpen sin violencias ni motivación en la pensión en la que se aloja Joseph K. para detenerlo en su novela El proceso (1925)? ¿Cómo olvidar ese “monstruoso insecto” en el que se ha transformado casi de forma fantástica el protagonista de La metamorfosis (1915), en una casa que naturaliza su estado como si nada hubiera sucedido? ¿Cómo olvidar al personaje de K., atravesando los interiores de una inmensa arquitectura en la que se extravía indefinidamente en su novela El castillo (1926)? ¿Cómo olvidar el cuento “En la colonia penitenciaria” en el cual se graba con una máquina con una aguja sobre la piel de los presidiarios? Sensaciones, percepciones, precisamente imborrables. Nombrar, narrar, reflexionar: suponen dotar de sentidos a una existencia imaginaria. Con ello dotamos de sentido a la real. Ese es el gesto fundante de escritura: su sentido primordial.