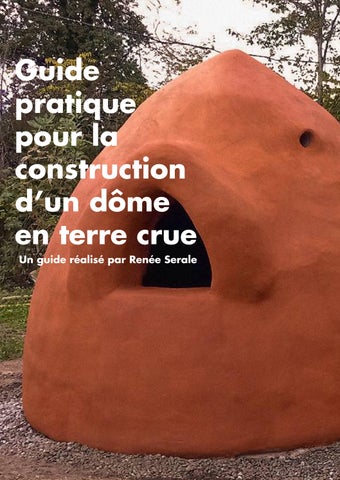

Guide pratique pour la construction d’un dôme en terre crue

Au cours de l’année 2023, j’ai eu l’opportunité de constru ire une coupole en terre crue lors d’un atelier organisé à Turin en collaboration avec le California Earth Institute et Vide Terra

En l’espace d’une semaine, un dôme de 2,30 m de haut et de 2,40 m de diamètre a été construit en utilisant la techni que de construction Superadobe.

Ce guide vise à illustrer étape par étape la construction d’un dôme en terre crue. L’objectif est de fournir des instructions détaillées pour la construction autonome d’une structure en ce matériau, compte tenu de la rareté des manuels illustrés sur le sujet.

Pourquoi construire en terre crue ?

La terre crue est un matériau utilisé depuis l’Antiquité pour la construction d’habitations. Actuellement, environ 35 % de la population mondiale vit dans des architectures en terre. Les pays où les structures en terre crue sont les plus présentes sont l’Afrique saharienne et subsaharienne, le Moyen-Orient, l’Amérique latine, la Chine et l’Inde.

Pourquoi construire avec ce matériau? Parce que la terre crue est écocompatible, abondante, facile à travailler et possède de nombreuses propriétés bénéfiques pour garantir le confort interne de la maison. La terre agit en effet comme un thermorégulateur car elle présente une bonne inertie thermique capable de retenir la chaleur et de la restituer lentement dans l’environnement, elle régule l’humidité interne des environnements, retient les odeurs présentes dans l’environnement car elle est un colloïde et présente également d’excellentes propriétés d’absorption phonique.

Techniques de construction en terre crue

Avant de nous plonger dans les détails de la construction d’un dôme avec la technique Superadobe, il est important d’illustrer les différentes techniques applicables à la réalisation de structures en terre crue.

Voici une liste des principales techniques de construction :

Superadobe

La technique du superadobe a été appliquée pour la première fois par l’architecte iranien Nader Khalili. Cette technique de construction consiste à remplir de terre de longs sacs qui sont ensuite empilés et compactés avec un marteau pour créer des structures porteuses et des coupoles.

Adobe

C’est une technique de construction qui consiste à créer un mélange de terre, d’eau et de fibres végétales qui est versé dans un moule en bois et laissé sécher au soleil pour obtenir des briques (figure A).

Rammed Earth

Dans cette technique, également connue sous le nom de pisé, le mélange de terre et d’eau est inséré dans un coffrage (généralement en bois ou en métal) et compacté (figure B).

Cob

La technique du Cob, également appelée bauge, consiste à utiliser un mélange d’eau, de fibres végétales et de terre qui est appliqué à la main par superposition de couches (sans utiliser de coffrage).

Torchis

Une grille en bambou ou en bois est créée, puis recouverte d’un mélange d’eau, de terre, de paille et de sable. Le mélange est ensuite laissé reposer entre 6 heures et 2 semaines. Un barbotine est appliqué sur la grille pour permettre à l’enduit d’adhérer plus facilement (figure C).

Blocs BTC ou CEB

Blocs de terre compressée sont similaires aux briques d’adobe, mais le mélange est versé dans une machine à presser qui permet d’obtenir des briques à haute densité (figure D).

Le dôme est un type de structure autoportante qui fonctionne par compression. Dans le cas d’un dôme réalisé avec la technique du superadobe, il sera nécessaire d’empiler successivement les couches comprimées formées par les sacs remplis de terre. Ce manuel expose les différentes phases de construction, en partant des éléments et matériaux nécessaires, puis en expliquant comment construire les fondations, les couches successives en incluant les joints mur-porte, les fenêtres, le système de ventilation et drainage, et enfin la finition extérieure.

Réaliser une coupole en Superadobe : les matériaux et les outils nécessaires

Ci-dessous, vous trouverez tous les éléments nécessaires à la construction d’une coupole de 2,40 mètres de diamètre et 2,30 mètres de hauteur.

Matériaux principaux:

La terre est l’élément principal pour réaliser la structure. Mais quel type de sol doit être utilisé pour cette opération ?

Tout d’abord, le sol ne doit pas être organique. C’est pourquoi il est nécessaire de prélever de la terre en dessous des 30 premiers centimètres de sol, appelée humus. Le soussol présente une série de sédiments qui se distinguent par leur granulométrie différente : gravier, sable, limon et argile. Les proportions optimales sont les suivantes :

• Argile: entre 10 et 20 %

• Limon: moins de 25 %

• Sable: entre 70 et 80 %

• Gravier: maximum 10 %

La réalisation d’une coupole de cette envergure a nécessité 9 mètres cubes de terre.

En outre, il y a une série de mesures liées au sol qu’il est bon d’avoir sur le chantier :

• Il est important que la carrière d’où provient la terre soit proche du chantier afin qu’elle puisse être facilement transportée;

• La terre doit être protégée par une bâche en plastique pour la protéger de la pluie et de l’humidité pendant la nuit (il est bon de travailler avec des terres sèches, sinon la terre devient boueuse et n’est donc pas travaillable);

• Si le climat est trop sec, il est bon de créer de petits trous et de les remplir d’eau afin qu’elle se répartisse sur le sol.

• Terre

La terre est insérée dans de longs sacs. Pour réaliser une coupole de cette taille, il faut environ 350 mètres de sacs d’une largeur de 35 centimètres, ce qui est idéal pour l’épaisseur du mur de la coupole. Le prix d’un mètre de sac en polypropylène est d’environ 0,40 à 0,50 centime d’euro.

Le type de sac à utiliser pour ce type de structure est un sujet très débattu. En général, les structures en Superadobe sont principalement réalisées avec des sacs en polypropylène tissé avec protection UV. La protection UV est très importante car sinon la structure peut perdre ses propriétés mécaniques en seulement quatre semaines.

En plus des sacs en plastique, qui peuvent être un choix peu écologique, il existe des alternatives comme les sacs fabriqués à partir de fibres végétales, comme le jute. Le jute a l’avantage d’être très résistant et naturel, mais il ne peut pas être utilisé au contact du sol car il pourrit. De plus, les sacs en jute sont fabriqués dans des largeurs plus grandes que ceux en polypropylène et sont plus chers.

Il est conseillé d’insérer du fil de fer barbelé entre chaque couche de sacs remplis de terre. En effet, la coupole est une structure qui fonctionne par compression et, grâce à l’insertion du fil de fer barbelé, elle travaille également par traction, ce qui permet une friction entre les sacs qui composent les différentes couches. Par conséquent, en cas de sollicitation sismique, la coupole sera plus stable. Quel type de fil de fer barbelé choisir ?

Pour réaliser des structures en Superadobe, il est conseillé d’utiliser du fil de fer barbelé à quatre pointes, dont deux seront insérées dans la couche inférieure et deux dans la couche supérieure.

Les dômes d’un diamètre supérieur à 3,60 mètres doivent avoir deux couches de fil de fer barbelé.

En certains points de la structure, il sera nécessaire d’ajouter de la chaux au mélange de terre pour obtenir un mortier stabilisé.

Toutes les parties en contact avec le sol, c’est-à-dire les couches qui composent la fondation, doivent être stabilisées car elles sont sujettes à l’humidité remontante. En plus des fondations, les joints entre le mur et les ouvertures doivent également être réalisés en terre stabilisée.

A quel point le mélange doit-il être stabilisé ? Pour une coupole de la taille mentionnée ci-dessus, il est nécessaire de stabiliser 10 % du mélange. Il sera donc composé de neuf parties de terre et une partie de chaux.

• Sacs • Fil de fer barbeléL’équipement de chantier

Deux bétonnières

Seaux

pour préparer le mélange pour transporter le mélange

Gravier Niveau à bulle

pour remplir la fondation pour niveler avec précision

Brouette

Gants

pour faciliter le transport pour insérer le fil de fer barbelé

Paille

pour la couche de finition extérieure

Deux compas

Une dame

pour élever la coupole pour tasser les couches de sacs

Coffrages Geotextile non tissé

pour réaliser les ouvertures

pour protéger la fondation pour la fondation pour la ventilation et le drainage

Bâche imperméable Tuyaux

Mélangeur électrique Pelle Une source d’eau

pour enduit mural à creuser pour réaliser les mélanges

Creuser la tranchée

Pour réaliser les fondations d’un dôme en Superadobe, la première étape consiste à creuser une tranchée. La profondeur minimale est de 30 centimètres, mais elle peut varier en fonction du type de terrain. En général, une profondeur de 50 à 80 centimètres est recommandée pour une meilleure stabilité.

La largeur de la tranchée doit être égale à la largeur d’un sac de terre (30 centimètres) plus 10 centimètres d’espace de chaque côté, soit 10 centimètres de plus que le rayon de la circonférence (figure A). Lors du creusement, il est important de niveler la tranchée avec un niveau à bulle pour obtenir une surface plane. Pour éviter l’accumulation d’eau, il est conseillé de réaliser un petit canal de drainage en pente à l’intérieur de la tranchée. La terre excavée peut être réutilisée pour remplir les sacs qui composeront la structure.

Remblaiement de la tranchée

Après avoir terminé le creusement, placez le compas au centre et vérifiez que le rayon est égal à tous les points. Ensuite, déroulez le géotextile le long du périmètre de la tranchée pour favoriser le drainage et empêcher le passage des particules fines du sol (figure B). Le géotextile est bloqué avec des pierres lourdes ou des briques pour le maintenir en place avant de remblayer la tranchée.

Au lieu d’utiliser des pierres plus grosses, la tranchée de fondation a été remplie entièrement de gravier (figure C). Cependant, la tranchée est généralement remplie de pierres plus grosses à la base et de gravier dans la partie supérieure.

Vérifiez à nouveau le niveau du gravier dans la tranchée avec un niveau à bulle et ajustez-le si nécessaire. Enfin, placez une bâche en plastique sur le gravier pour protéger les sacs de l’humidité remontante, formant ainsi une couche imperméable.

géotextile bâche en plastique

Figure A

Figure B

Figure A

Figure B

Après avoir terminé la tranchée de fondation, il est temps de réaliser les deux premières couches. Ces couches sont constituées de sacs de terre stabilisée, qui constituent la base solide et stable du dôme. Il faut au moins deux couches de sacs.

Calcul de la longueur du sac

Tout d’abord, il est nécessaire de calculer la longueur du sac. Pour ce faire, comptez les pas le long du périmètre extérieur du dôme, en ajoutant trois pieds de plus (environ 90 cm) pour les extrémités du sac, qui seront utilisées pour le fermer (figure D).

Préparation du mélange

Dans une bétonnière, préparez le mélange de terre stabilisée. Démarrez la bétonnière et versez 9 parts de terre et 1 part de chaux. Ajoutez progressivement de l’eau, jusqu’à obtenir un mélange humide et homogène. Le mélange est prêt lorsque, après l’avoir pris en main et légèrement compressé, il forme une boule compacte qui ne s’effrite pas et laisse un peu de terre sale sur les mains (figure E).

Remplissage des sacs

Placez le sac vide sur la couche imperméable de la tranchée et maintenez-le en place à l’extrémité avec un pied. Après avoir versé le mélange dans une brouette, utilisez des seaux pour remplir les sacs (figure F). Remplissez le sac complètement, en veillant à répartir le mélange uniformément.

Fermeture du sac

Une fois le sac rempli, fermez-le en tordant l’extrémité en excès et en la plaçant sous le sac. Répétez les étapes de remplissage et de fermeture pour tous les sacs nécessaires pour compléter les deux premières couches.

Tasser la terre

Après avoir rempli le premier sac avec le mélange stabilisé, il est nécessaire de presser l’ensemble de la couche pour obtenir une surface lisse et compacte. Une seule personne suffit pour effectuer cette opération. La dame est soulevée avec force puis relâchée, la faisant tomber verticalement sur le sac (figure G). La force de gravité et l’impact de la dame compactent la terre, éliminant les poches d’air et augmentant la densité du matériau. Le processus de soulèvement, de relâchement et de compactage est répété jusqu’à ce que le sac soit complètement rempli et que la terre soit bien tassée.

Figure D

Figure E

Figure D

Figure E

Pour obtenir une pression uniforme et une surface compacte, il est essentiel de relâcher la dame de manière contrôlée, en la faisant tomber perpendiculairement au sac. Il est ensuite important de vérifier la surface avec un niveau à bulle pour s’assurer qu’elle est plane.

Insertion du fil barbelé

Comme indiqué précédemment, le fil barbelé est un élément fondamental de la technique Superadobe, car il confère à la structure la capacité de résister aux forces de traction en plus de celles de compression.

Pour commencer, il faut mesurer la quantité de fil barbelé nécessaire. Pour cela, on piétine la partie centrale du sac aplati pour en mesurer la longueur et on coupe le fil barbelé à une longueur égale à la mesure précédente, plus une marge pour les extrémités.

Ensuite, on identifie le centre du fil barbelé et on le positionne au centre de l’anneau en Superadobe. On enfonce ensuite les deux extrémités à l’intérieur du sac pour le fixer. Cette opération est effectuée par deux personnes portant des gants de travail : une personne fixe le fil barbelé vers la gauche et l’autre vers la droite. Enfin, il est très important que le fil barbelé soit tendu sur toute la circonférence (figure H).

Le deuxième rang et la base pour la porte Après l’insertion du fil barbelé, on procède à la réalisation du deuxième rang de sacs constituant la fondation. Il est important que le deuxième rang commence à un point différent du premier rang. En plus des deux premiers rangs de fondation, il est également nécessaire de réaliser les rangs qui serviront de base à la porte. Pour cela, on utilise deux sacs de 60 cm de long et 30 cm de large. Les deux sacs sont placés parallèlement l’un à l’autre, espacés de 75 cm pour obtenir la largeur de la porte (figure I).

Une fois les rangs de fondation terminés, ils sont recouverts d’une bâche en plastique pour les rendre imperméables.

Figure G

Figure G

Ce paragraphe explique les étapes fondamentales pour ériger la structure du dôme. En plus de son élévation, il sera expliqué comment réaliser les contreforts.

La règle du compas

Après avoir enveloppé les deux premières couches de sacs de fondation avec une bâche en plastique imperméable, un autre couche est posée, qui ne sera pas enveloppée par la bâche.

Tout d’abord, une explication détaillée du fonctionnement de la règle du compas est fournie.

La règle du compas se compose de deux éléments distincts : le compas pour la circonférence de la coupole et celui pour la détermination de la courbure en hauteur

Compte tenu de la nature horizontale des sacs, qui ont tendance à rétrécir la circonférence au fur et à mesure que l’on monte en hauteur, on obtient une coupole à la forme ogivale caractéristique.

Le compas pour la détermination de la courbure en hauteur de la coupole (axe vertical) est placé sur l’extrados du troisième niveau, à proximité de la porte (A), au niveau de la ligne d’imposte.Il est obtenu en fixant une pioche à proximité du centre de la porte.

Le compas pour la définition de la circonférence (axe horizontal) est quant à lui placé au centre de la coupole (B)

Un sac témoin (un sac rempli de terre de petite taille) est préparé pour nous aider à simuler ce que sera ensuite la couche de sac faisant partie du mur.

Réglage du compas pour l’axe vertical:

Le compas pour la définition de la hauteur de la coupole est placé de manière à traverser le centre de la circonférence et atteindre l’intrados du troisième niveau du sac. Après cette opération, la longueur du compas restera inchangée pendant l’élévation de la coupole.

Réglage du compas pour l’axe horizontal:

Le compas placé au centre de la coupole subira une variation de longueur en même temps que l’élévation des couches successives. Cette modification est nécessaire pour s’adapter à la longueur du compas pour la définition de la hauteur. Les anneaux des deux compas doivent donc coïncider à chaque couche (figure C).

Par conséquent, pour chaque couche de sac, seul le compas qui détermine l’axe horizontal doit être réglé. Cette opération est réalisée en retirant l’anneau de l’extrémité de la chaîne et en le plaçant ensuite dans les anneaux arrière.

Lors de la pose du sac, il est essentiel de laisser deux doigts de distance entre l’anneau et l’intrados pour chaque couche. Cette précaution permet de récupérer la longueur perdue lors du pressage du sac.

Les contreforts sont des éléments structurels verticaux qui font saillie du mur d’un bâtiment, utilisés pour augmenter sa stabilité et sa résistance aux forces latérales, telles que celles du vent ou des tremblements de terre. Pour les structures comme les dômes en superadobe, il existe différents types de contreforts, qui se distinguent en fonction du type de porte choisi (à arc ou à système trilithique) et en fonction du diamètre de la coupole.

• Portes en arc

Pour les dômes de diamètre inférieur, la longueur du contrefort est d’environ 60 centimètres. Pour les diamètres supérieurs, une longueur de 90 centimètres est recommandée (figure A).

• Ouvertures à système trilithique

Dans les ouvertures de forme rectangulaire, il est prévu d’insérer un linteau. L’épaisseur des contreforts doit être d’au moins 30 centimètres, tandis que la hauteur doit être égale à au moins deux tiers de la hauteur de la porte (figure B).

• Contrefort sur tout le périmètre

Le linteau est nécessaire pour distribuire le charge de la structure au-dessus de l’ouverture et peut être ancré à la structure porteuse par différentes solutions, notamment du fil de fer barbelé, des supports en bois et des vis, ou un sac avec des armatures rondes insérées à l’intérieur. Les coupoles d’un diamètre supérieur à trois mètres ou dont la ligne d’imposte dépasse trois couches de sac au-dessus du niveau du sol nécessitent obligatoirement un contrefort périphérique.

Le fil barbelé, disposé en zig zag, assure la liaison entre le mur de la structure et le contrefort lui-même (figure C).

Pour réaliser les ouvertures, il est nécessaire de construire des coffrages, qui sont des supports structurels servant de guides pour la pose des sacs. Les coffrages peuvent être fabriqués en bois et doivent être stables pour garantir une exécution correcte des travaux. Leur robustesse est assurée par l’utilisation de clous et de planches.

Il est essentiel d’utiliser des coffrages de longueur adéquate pour réaliser les ouvertures. La circonférence de la coupole a tendance à se rétrécir à mesure qu’elle s’élève, donc le coffrage doit être suffisamment long pour remplir sa fonction sans interrompre la courbure de la coupole et pour pouvoir être extrait à la fin des travaux.

Le coffrage pour la fenêtre est posé sur les couches du mur déjà réalisées, tandis que pour la porte, il s’élève en hauteur avec une structure en bois. Cette dernière doit également comporter une petite fente pour permettre le passage du compas d’élévation même dans les dernières couches supérieures de la coupole (figure A).

Le positionnement correct des coffrages est essentiel pour la réussite de la construction. À cet effet, il est nécessaire d’effectuer des vérifications avec les compas.

Le compas pour l’axe vertical indique le point le plus haut du coffrage et la trajectoire du sac en élévation. Le compas pour la circonférence vérifie que les deux angles à la base du coffrage mesurent la même distance par rapport à l’anneau du compas (figure B).

Pour réaliser les couches de la fenêtre, on utilise des petits sacs remplis de terre stabilisée, empilés de manière à suivre la courbe des coffrages. Il est essentiel que les sacs soient bien pressés et exempts de plis pour garantir une bonne adhérence de l’enduit qui sera appliqué dans les phases ultérieures. Dans certains cas, les sacs peuvent être disposés en arc de cercle (figure C), mais cette technique est plus complexe et moins sûre que la superposition de sacs droits (figure D).

Figure D

Figure C

Figure A

Figure D

Figure C

Figure A

Tous les trois rangs, la jonction entre le mur et la porte doit être réalisée en insérant un sac plus long entre les anneaux du mur (figure E). Cette solution confère une plus grande flexibilité à l’ouvrage, réduisant la rigidité en cas de tremblement de terre.

Enfin, il est essentiel de stabiliser les premiers et derniers 30 cm des couches des anneaux qui composent le mur (figure F) pour garantir leur stabilité.

La conception des ouvertures doit respecter certaines règles spécifiques. La distance entre une fenêtre et une porte, ou entre deux fenêtres, doit toujours être d’au moins 90 centimètres (figure G). Concernant la distance entre deux portes, il est nécessaire de maintenir un angle de 90° entre les deux ouvertures (figure H). Cette disposition est fondamentale pour garantir la stabilité de la structure et la sécurité des utilisateurs.

Les dimensions des fenêtres sont généralement limitées à un maximum de 90 centimètres par 90 centimètres. L’hauteur de la porte, quant à elle, doit être égale aux deux tiers de la hauteur de la coupole.

30 cm de terre stabilisée

Figure E

Figure F

Figure G

Figure H

Figure E

Figure F

Figure G

Figure H

Ventilation intérieure

Un élément d’une importance capitale est le système de ventilation, qui est responsable du renouvellement de l’air à l’intérieur de la coupole et de la création d’un microclimat optimal. Sa réalisation se fait par l’utilisation de tuyaux en PVC, qui peuvent également servir de gaine technique pour le passage d’autres installations.

L’installation des tuyaux est possible à n’importe quel niveau de la coupole, en tenant compte du fait que la complexité de l’opération augmente avec la hauteur. Dans le cas présent, un tuyau en PVC a été installé après le cinquième rang de sacs et au vingtième niveau (figure A).

Pour éviter les infiltrations d’eau, les tuyaux peuvent être équipés de bouchons en PVC ou de grilles de protection. Alternativement, il est possible de choisir de les sceller avec de la terre.

Drainage des fondations

L’accumulation d’eau autour des fondations peut compromettre la stabilité et la longévité d’une structure. C’est pourquoi la mise en place d’un système de drainage efficace est essentielle.

Ce système consiste en un tuyau perforé, également appelé drain, placé le long du périmètre de la tranchée de fondation (figure B). La surface perforée du tuyau permet à l’eau de s’infiltrer et d’être évacuée vers l’extérieur.

Le drain est positionné sur l’angle de la tranchée, au-dessus du géotextile, et doit parcourir tout le périmètre de la fondation jusqu’à sa sortie (figure C).

En cas de terrain en pente, il est nécessaire de créer une autre tranchée à au moins un mètre des fondations pour favoriser l’écoulement de l’eau. Cette tranchée doit avoir une profondeur de 25 à 50 cm et être remplie de gravier pour garantir un drainage adéquat.

tuyau perforé

Aire de drainage

tuyau perforé

Figure A

Figure B

Figure C

Figure A

Figure B

Figure C

L’enduit extérieur de la coupole a été réalisé à l’aide d’une stratigraphie de différentes mélanges de terre. L’enduit, comme on le sait, a pour fonction de protéger la structure porteuse et est réalisé en superposant plusieurs couches.

Avant de commencer l’enduit, il est essentiel que la surface du mur soit propre et exempte de trous

La première couche, appelée gobetis, est constituée d’un mélange très liquide d’eau et de terre, appelé barbotine. Appliquée au pinceau sur la surface, cette couche favorise l’adhérence de la couche suivante (figure A).

La deuxième couche, appelée fond, est composée d’un mélange plus dense d’eau et de terre auquel est ajoutée de la paille. Les deux mélanges sont réalisés à l’aide d’un mélangeur électrique, un appareil qui garantit leur amalgame.

La paille sert à combler les fentes entre les sacs qui composent le mur, et le mélange est appliqué manuellement (Figure B).

Une fois le fond sec, on procède à la finition. Le mélange, composé de terre, d’eau, de paille et de chaux, est piétiné jusqu’à obtention d’une consistance très dense (Figure C). La surface de la coupole est humidifiée au pinceau pour favoriser l’adhérence de la finition, qui est ensuite appliquée et étalée manuellement.

La finition, comprenant la couche d’imperméabilisation, a été réalisée en cocciopesto. La coloration finale a été obtenue par l’application d’une terre rouge selon la technique de la fresque.

La couche de finition doit être protégée de la neige et de la pluie. L’eau, en particulier, représente une menace pour la stabilité et la durabilité de la structure si elle pénètre dans les sacs remplis de terre non stabilisée, provoquant des déformations permanentes. La forme de la coupole favorise naturellement l’écoulement de l’eau de pluie. Cependant, l’application d’une couche imperméabilisante est toujours nécessaire pour garantir une étanchéité complète et une protection contre les intempéries.

Autrefois, l’imperméabilisation était réalisée en immergeant des feuilles de polypropylène dans du bitume, puis en les collant à la surface et en les recouvrant de sable et de pierres.

Aujourd’hui, les technologies avancées offrent des solutions plus efficaces et durables, comme les peintures élastomères. Caractérisées par une haute imperméabilité et flexibilité, ces peintures s’adaptent aux déformations du support sans se fissurer, garantissant une protection durable dans le temps.

Outre les peintures élastomères, il existe des alternatives naturelles comme l’huile de lin cuite, la cire et le cocciopesto

Bien qu’elles soient plus écologique, ces options nécessitent un entretien plus fréquent en raison de leur moindre résistance. L’huile de lin cuite, par exemple, doit être appliquée au moins une fois par an et nécessite l’utilisation de fibres végétales ou de grilles en fibre de verre pour éviter la formation de fissures. Le cocciopesto, un mélange d’origine romaine utilisé pour les aqueducs, est composé de sable, de chaux, d’eau et de briques broyées.

Un des points critiques est la base de la coupole, où la configuration géométrique favorise l’accumulation d’eau. Pour cette raison, il est conseillé de réaliser une membrane de protection au niveau du joint en utilisant du mortier de chaux ou de ciment. Cette solution permet à l’eau de s’écouler vers le gravier présent dans la tranchée de fondation (figure A).

La coupole a été construite en utilisant la technique du superadobe, avec un total de 28 couches de sacs remplis de terre et compactés.

Au fur et à mesure que les couches s’ajoutent, la circonférence se rétrécit progressivement jusqu’à la dernière couche, qui est constituée d’un seul sac compacté de la même manière. La structure permet l’intégration de lucarnes circulaires par l’insertion de vitres.

Une vidéo illustrant les étapes clés de la construction est accessible via le QR code suivant.

Tous droits réservés. Reproduction interdite, même partielle, sans autorisation écrite de l’auteur.