Abilità e competenze per l’esame

Si dice si scrive

Grammatica italiana

• Abilità di base per l’esame

• Tipologie testuali

• Tracce guidate per la prova scritta

• Dopo l’esame: per una scelta consapevole

• Abilità di base per l’esame

• Tipologie testuali

• Tracce guidate per la prova scritta

• Dopo l’esame: per una scelta consapevole

Il LIBRO DIGITALE RAFFAELLO e STUDIO@CASA uniscono contenuti per una didattica moderna e inclusiva a strumenti utili per lavorare in classe con la LIM e per studiare, ripassare, approfondire ed esercitarsi a casa.

CONTENUTI DIGITALI

UTILIZZO DEI DEVICE

DIDATTICA INCLUSIVA PERSONALIZZA

CONDIVIDI

LIBRO DIGITALE

Grazie al libro digitale, il progetto didattico si arricchisce di: videolezioni, video di approfondimento, video tutorial, mappe, cartine e linee del tempo interattive, approfondimenti, esercizi autocorrettivi, lettura dei testi e tanto altro ancora. Per la didattica a distanza, il libro digitale presenta strumenti per la creazione dei contenuti e per la loro condivisione. Per garantire supporto e inclusione a tutti, oltre all’audiolibro completo letto da speaker professionisti, sono presenti strumenti che permettono la modifica del carattere dei testi, il dizionario interattivo e il servizio di traduzione multilingue.

Per attivare il libro digitale collegati a www.raffaellodigitale.it e installa l’applicazione Raffaello Player, seleziona il testo e inserisci il codice riportato sotto. Non è richiesta alcuna registrazione.

Il Raffaello Player è disponibile anche nella versione online (all’indirizzo rp.raffaellodigitale.it); inoltre, è presente su Google Play e nell’App Store.

I percorsi digitali di Studio@Casa sono materiali per ogni situazione didattica: videolezioni, contenuti interattivi, materiali di approfondimento e recupero. Questi percorsi sono stati pensati per intercettare tutte le esigenze didattiche sia dell’insegnante che dello studente. Possono essere utilizzati sia tramite dispositivi tecnologici collettivi (come la LIM di classe) che individuali (computer fisso, portatile o tablet).

www.raffaelloscuola.it

Per accedere ai contenuti, collegati al nostro portale e segui le indicazioni: ogni materiale è suddiviso per disciplina. Non occorre effettuare alcuna registrazione o inserire codici di attivazione.

Per richiedere assistenza, collegati al sito www.raffaellodigitale.it oppure scrivi a supporto@raffaellodigitale.it

Paola Brasini - Maddalena Santacroce

L’esame di Stato, che si tiene alla fine dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, comprende una serie di prove scritte e orali. È un momento importante perché rappresenta la conclusione del primo ciclo scolastico e quindi va affrontato con serietà, impegno ma allo stesso tempo con serenità e sicurezza nella propria preparazione. Il terzo anno della secondaria di primo grado è anche il momento per «tirare le somme» e per guardarsi dentro, cercando di capire quali sono le proprie capacità e i propri interessi nell’ottica di scegliere il percorso di studi più adatto per il secondo ciclo scolastico.

Durante l’esame di Stato dovrai sostenere tre prove scritte: una di italiano, una di matematica e una di lingue comunitarie. Infine affronterai anche il colloquio pluridisciplinare, una sorta di interrogazione su tutte le materie, nel corso del quale dovrà emergere la tua preparazione globale e la tua capacità di padroneggiare con disinvoltura tutto quello che nel corso dell’anno scolastico è stato studiato e ti è stato di insegnamento (quindi anche le visite di istruzione, i laboratori, le attività di gruppo ecc.), ma anche la tua capacità di riflessione e di esprimere opinioni personali.

Per arrivare tranquilli alle prove d’esame è ovviamente necessario avere padronanza degli argomenti affrontati dalle varie discipline nel corso dell’anno scolastico. Aver studiato passo passo e con metodo, durante l’anno scolastico, gli argomenti che gli insegnanti hanno proposto ed esercitato insieme a te è la cosa che deve rassicurarti e metterti in condizione di ripassare le singole discipline con la giusta serenità e lucidità. È infatti proprio questo lavoro costante la cosa su cui devi far leva per allontanare «la paura dell’esame». Arrivati all’ultimo mese di scuola è impensabile studiare tante cose ex novo, perché si è stanchi per il lavoro svolto; più sensato e utile, invece, è riprendere in mano gli argomenti trattati nel corso dell’anno e ripassarli con il metodo giusto, ottimizzando i tempi di studio e le risorse mentali che ogni esame che affronterai nella tua carriera scolastica «consumerà» ogni volta.

Per quanto riguarda gli scritti, ricorda che sarà importante saper gestire il tempo che avrai a disposizione e che il momento della comprensione delle tracce è quello forse più delicato: non avere fretta e leggi con attenzione quanto ti viene chiesto di fare, sottolinea le parole-chiave, trasforma il testo della consegna in uno schema o in una lista, cerca cioè di costruire una check-list di argomenti ai quali ti viene chiesto di rispondere con il tuo elaborato.

Ricorda inoltre che non è tempo perso quello che dedicherai alla lettura analitica delle tracce delle prove scritte: nel caso dello scritto di italiano, in particolare, una lettura attenta di tutte le tracce proposte per lo svolgimento ti permetterà di scegliere la traccia migliore per te, quella rispetto alla quale potrai meglio mostrare ciò che sai, ciò che pensi e come scrivi. Pensa che è come se dovessi acquistare una felpa: fai qualche prova prima di trovare quella che fa per te, che «ti sta bene», con la quale ti sentirai a tuo agio. È la stessa cosa: devi trovare la traccia che ti permetterà di essere a tuo agio nella scrittura per poterti esprimere al meglio. Come ben comprendi, per arrivare a fare quanto detto, devi leggere con attenzione tutte le tracce e fare delle ipotesi su tutte per poterne selezionare con certezza una, quella per la quale progettare la stesura in modo puntuale e per la quale, finalmente, iniziare a scrivere.

Per affrontare la prova scritta di italiano sarà fondamentale avere padronanza di due abilità, leggere e scrivere: puoi consolidare queste abilità nella sezione 2 di questo volume, che inizia a p. 17. Successivamente potrai ripassare le varie tipologie testuali inerenti all’esame (p. 45) e cimentarti nelle tracce con svolgimento guidato per prepararti alla prova scritta di italiano (p. 93).

A differenza delle prove scritte, nel colloquio orale non sarai insieme ai tuoi compagni ma da solo di fronte ai tuoi insegnanti e al Presidente di Commissione. Come durante una qualsiasi interrogazione che hai affrontato in classe durante l’anno, dovrai essere molto reattivo e saper affrontare con sicurezza le difficoltà che ti si presenteranno. Sarà soprattutto importante saper gestire le tue emozioni, in particolare una inevitabile agitazione, mantenendo la giusta lucidità. I professori sapranno metterti a tuo agio e saranno pronti ad apprezzare la tua preparazione così come la tua capacità di autocontrollo di fronte a questa situazione.

Se hai organizzato una traccia, tienila bene a mente perché sarà la tua guida: preparati anche a saltare da un punto all’altro, da una materia all’altra, a interrompere il discorso e a riprenderlo, e considera le possibili divagazioni che sono collegate a ogni argomento oggetto di discussione. Confida nelle tue capacità, non essere frettoloso nell’esposizione e cerca di ascoltare anche te stesso, utilizzando un tono chiaro, un linguaggio appropriato, un ritmo costante ma non monotono.

Il colloquio orale rappresenta un momento importante di un lungo percorso di crescita; nel corso di questa speciale interrogazione puoi dimostrare di aver raggiunto un buon livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità, ma anche di consapevolezza dei tuoi talenti.

Le abilità di base che ti saranno necessarie per affrontare il colloquio orale sono ascoltare e parlare: nella sezione 3 di questo volume (p. 129) potrai trovare molti suggerimenti utili per praticare e diventare esperto di queste abilità importanti a scuola come nella vita.

Durante il terzo anno di scuola secondaria di primo grado dovrai anche scegliere che cosa fare una volta terminato l’esame di Stato e concluso il primo ciclo di istruzione. Sarà quindi importante capire quali sono le tue aspirazioni, quali sono le tue competenze e quale percorso di studio vorrai intraprendere per poter svolgere la professione dei tuoi sogni. Sono scelte importanti e decisive ma, come sempre, sarà decisivo avere le idee chiare e conoscere bene le varie possibilità che avrai a disposizione.

Le schede presenti nella sezione 4 di questo volume (p. 145) ti offriranno tantissimi spunti per riflettere sulla scelta del tuo prossimo percorso di studio. Attraverso la lettura di brani e gli esempi di personaggi famosi – tra scienziati, scrittrici, atlete, attori – sarai accompagnato in un appassionante viaggio che ti porterà sempre più vicino a te e a quello che vorrai essere nella vita.

L’uso del linguaggio, orale e scritto, richiede quattro abilità linguistiche di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Tali abilità sono dette «di base» perché esse sono fondamentali, indispensabili all’uomo per comunicare. Le abilità di base non sono innate nell’individuo ma vengono apprese e rafforzate nel tempo. Ascoltare e parlare sono abilità naturali che si acquisiscono sin dalla primissima infanzia; leggere e scrivere invece sono abilità che vengono apprese generalmente con l’ingresso a scuola. Il loro sviluppo permette all’uomo di comunicare con gli altri e dà luogo ad abilità più complesse che ci consentono di comprendere ed elaborare qualsiasi tipo di testo. Ascoltare e leggere sono abilità di tipo fruitivo: chi ascolta o legge è destinatario del messaggio; parlare e scrivere sono abilità di tipo produttivo: chi parla o scrive è l’emittente del messaggio.

Prima di procedere è opportuno comprendere bene gli elementi della comunicazione, il processo che permette lo scambio di informazioni tra le persone. Perché si abbia una comunicazione, verbale (con parole) o non verbale (senza parole), è necessaria in primo luogo la presenza di sei elementi inseriti in un contesto. Osserva lo schema:

Emittente chi invia il messaggio

Canale mezzo di trasmissione

Codice

sistema di segni e di regole necessari a trasmettere e a ricevere messaggi

Messaggio contenuto della comunicazione

Canale mezzo di trasmissione

Ricevente chi riceve il messaggio

Referente argomento della comunicazione

Contesto situazione concreta in cui avviene la comunicazione

Tutti gli elementi sono importanti perché una comunicazione sia efficace, quindi è necessario prestare molta attenzione. Osserva questi due casi:

E adesso dividiamoci la torta! E adesso dividiamoci la torta!

Nei due esempi è il contesto che fa sì che si possano distinguere due diversi significati per la parola «torta» e quindi si abbiano due messaggi diversi. Prova a completare lo schema indicando quali potrebbero essere i due contesti.

Emittente

Caso 1:

Caso 2:

Codice

Messaggio

Casi 1 e 2 : E adesso dividiamoci la torta!

Referente

Caso 1: Spartirsi il bottino

Caso 2: Mangiarsi un dolce

Contesto

Caso

Caso

Caso

La comunicazione può essere espressa in vari modi per mezzo di segni, che sono costituiti da:

• un elemento percepibile e concreto, che trasmette il messaggio: il significante;

• il contenuto del messaggio, cioè il concetto o l’idea che si trova nella nostra mente: il significato.

Segno

Significante

Significato

luce rossa del semaforo ordine di fermarsi

nuvole scure temporale imminente

croce verde presenza di una farmacia

PALLA insieme di lettere (p/a/l/l/a) oggetto di forma sferica

fiocco rosa nascita di una bambina

A seconda degli organi di senso che li percepiscono, i segni sono:

• visivi, percepiti mediante l’organo della vista: i segnali stradali verticali e orizzontali, i razzi luminosi di soccorso, i cartelloni pubblicitari…;

• acustici, percepiti mediante l’organo dell’udito: il suono della campanella, della sveglia, delle campane, il fischio della pentola a pressione…;

• olfattivi, percepiti mediante l’organo dell’olfatto: l’odore dell’arrosto, di una torta di mele, del deodorante per il corpo, il profumo delle viole…;

• gustativi, percepiti mediante l’organo del gusto: il sapore del melone, il gusto fruttato di un vino, il sapore del torrone…;

• tattili, percepiti mediante l’organo del tatto: la morbidezza del velluto, il freddo del ghiaccio, una stretta di mano…

Sono detti segni naturali o indizi quei segni che comunicano dei messaggi, pur non essendo prodotti intenzionalmente per trasmettere delle informazioni: ad esempio, le foglie gialle alla base di un albero segnalano che la pianta sta andando in riposo, che la stagione è mutata ed è arrivato l’autunno; le orme lasciate sulla neve, in un bosco, segnalano che un animale o un cacciatore sono passati di lì. In essi il rapporto fra significante e significato non è regolato da nessuna convenzione. I segni artificiali sono invece volontari, vengono cioè emessi con il preciso intento di comunicare qualcosa a qualcuno rendendo possibile l’interazione con gli altri (ad esempio, i segnali stradali, le note musicali, una stretta di mano ecc.).

L’insieme dei segni e delle regole necessari per produrre e interpretare i messaggi è detto codice.

Per trasmettere un’informazione è indispensabile usare segni di cui sia chi invia il messaggio sia chi lo riceve conoscano il significato. I codici hanno sempre un valore convenzionale: i membri di una comunità si accordano affinché un determinato segno abbia lo stesso significato per tutti, e, dato che esistono segni diversi per natura e per forma, esistono anche codici diversi, fra cui, ad esempio:

• il codice lingua, i cui segni sono le lettere dell’alfabeto;

• il codice matematico, i cui segni fondamentali sono + – × :;

• il codice segnaletico stradale, costituito dai segnali stradali;

• il codice musicale, i cui segni sono le note. Quando l’emittente compone un messaggio, organizza i vari segni del codice compiendo un’operazione di codificazione. L’operazione del ricevente, che interpreta e comprende i segni del messaggio e quindi il suo significato, è una decodificazione.

Rifletti: per esprimere il significato di gli italiani si sono accordati per usare il significante s/e/d/i/a che, riconosciuto da tutti, è diventato un segno del codice lingua alla cui base sta l’alfabeto. Per usare con correttezza una lingua è necessario conoscere non solo le parole formate da un insieme di segni, ma anche le regole che ci informano su come usarle, ossia la morfologia e la sintassi, che garantiscono la precisione e la chiarezza della comunicazione. Non diremo o scriveremo: Ho i a tulipani novembre interrato bulbi che fioriranno dei in primavera. ma:

A novembre ho interrato i bulbi dei tulipani che fioriranno in primavera.

Avremo in tal modo dimostrato di conoscere e di saper usare il nostro codice lingua.

Il codice lingua è costituito da segni convenzionali, le parole, per i quali esistono norme precise che ne regolano l’uso.

Con particolare riferimento alla comunicazione che avviene di solito a scuola, devi tenere presente che ti troverai a utilizzare sia la comunicazione verbale sia quella non verbale.

In sede d’esame dovrai saper controllare la comunicazione verbale, che è quella che avviene attraverso il codice della lingua italiana, perché sarai chiamato a scrivere un testo e a esprimerti in sede di colloquio orale, ma dovrai anche saper gestire la comunicazione non verbale, cioè tutto ciò che trasmetterai alla commissione esaminatrice per esempio con i gesti, l’intonazione della voce e la postura che assumerai mentre parli.

Vale la pena ricordare altre due cose:

1) la lingua ha diverse funzioni, a seconda dello scopo che l’emittente si prefigge nel momento in cui produce un messaggio. Tali funzioni furono individuate dal linguista russo Roman Jakobson e sono le sei riportate in tabella.

È incentrata sul referente ed è usata per trasmettere informazioni oggettive.

Informativa o referenziale

Espressiva

o emotiva

Conativa o persuasiva

È incentrata sull’emittente, ne evidenzia le opinioni, le emozioni e gli stati d’animo facendo spesso ricorso a pronomi e aggettivi possessivi di prima persona (io, noi…) e a espressioni esclamative (oh!, che gioia!…).

È incentrata sul ricevente e mira a influenzarlo, a consigliarlo, a persuaderlo a compiere una determinata azione o a comportarsi in un determinato modo; fa uso dell’imperativo, dell’infinito, del congiuntivo esortativo o delle formule di cortesia.

• indicazioni stradali, insegne di negozi

• descrizioni, cronache, notiziari

• verbali di assemblee, circolari, relazioni

• manuali scolastici

• testi scientifici e storici

• inchieste, interviste radiofoniche e televisive

• diari, lettere, memorie, autobiografie, confessioni

• espressioni di dolore, di gioia, di noia, dichiarazioni di affetto

• relazioni, saggi critici, commenti giornalistici

• leggi, ordinanze, divieti, restrizioni, ordini, domande e richieste di lavoro

• istruzioni per l’uso

• discorsi politici, appelli elettorali, commemorazioni

• messaggi pubblicitari, rubriche di consigli, ricette

• prescrizioni mediche, inviti

Oggi: soleggiato su tutto il Nord. Al Centro cielo sereno con locali addensamenti nuvolosi sui rilievi appenninici. Al Sud cielo nuvoloso con rovesci isolati su Puglia e Calabria. Temperatura: stazionaria. Venti: moderati. Mari: poco mossi.

Cara Francesca, desidero molto rivederti. Che gioia ripensare ai momenti trascorsi insieme!

Non farmi arrabbiare, smetti di fare i capricci!

Fàtica

o di contatto

È incentrata sul canale e mira a mantenere o a rafforzare i contatti fra l’emittente e il ricevente. Serve per iniziare, tener viva e concludere una conversazione, per riempire i silenzi, per tentare gli approcci o per stabilire nuove relazioni.

• saluti e altre formule di cortesia

• formule intercalari usate nelle conversazioni telefoniche e nel discorso

• espressioni usate dagli insegnanti per tener viva l’attenzione degli studenti

Pronto Luca, mi senti? Pronto… ah! Ecco, allora ci vediamo in palestra, a presto!

Poetica

È incentrata sulla forma del messaggio, che si arricchisce di significati grazie alla scelta di termini connotativi, in grado di suscitare immagini ed emozioni mediante l’uso di rime, allitterazioni, espressioni figurate e di particolari costruzioni della frase.

Propria della poesia, ma presente anche in vari testi di prosa poetica: novelle, racconti, commedie, tragedie, miti, proverbi, filastrocche e in molti slogan della pubblicità.

La tenerezza tenerezza è detta / se tenerezza nuove cose dètta.

(S. Penna)

Metalinguistica

È incentrata sul codice; la lingua è utilizzata per spiegare se stessa o per riflettere sul proprio funzionamento. Viene applicata quando si spiega una parola servendosi di altre parole, quando si svolge l’analisi grammaticale o logica, quando si analizza o si valuta un testo o quando si chiedono spiegazioni.

Gli esempi più chiari di tale funzione della lingua sono le regole grammaticali. Testi metalinguistici per eccellenza sono i dizionari, le enciclopedie, le grammatiche, i testi di semantica, di semiologia, di linguistica e di critica letteraria.

emanazione [e-ma-nazio-ne] n.f. 1 Diffusione, fuoriuscita di qualcosa: Durante l’eruzione del vulcano si sono verificate emanazioni di gas e vapori. 2 Pubblicazione, promulgazione di un provvedimento legislativo. (da Dire di più, dizionario della lingua italiana, Raffaello)

Come avrai senz’altro notato, alcuni dei testi che produci per la scuola sono presenti nella classificazione di Jakobson: avere presente quale è la funzione di un testo descrittivo, per esempio, ti aiuterà a centrare la scrittura rispetto al suo scopo e dunque a non sbagliare l’elaborato che ti sarà stato richiesto!

2) esistono anche diversi tipi di registri linguistici, perché l’emittente sceglie, in base alla situazione comunicativa in cui si trova e al rapporto che ha con il ricevente, modalità espressive diverse per esprimere il suo messaggio.

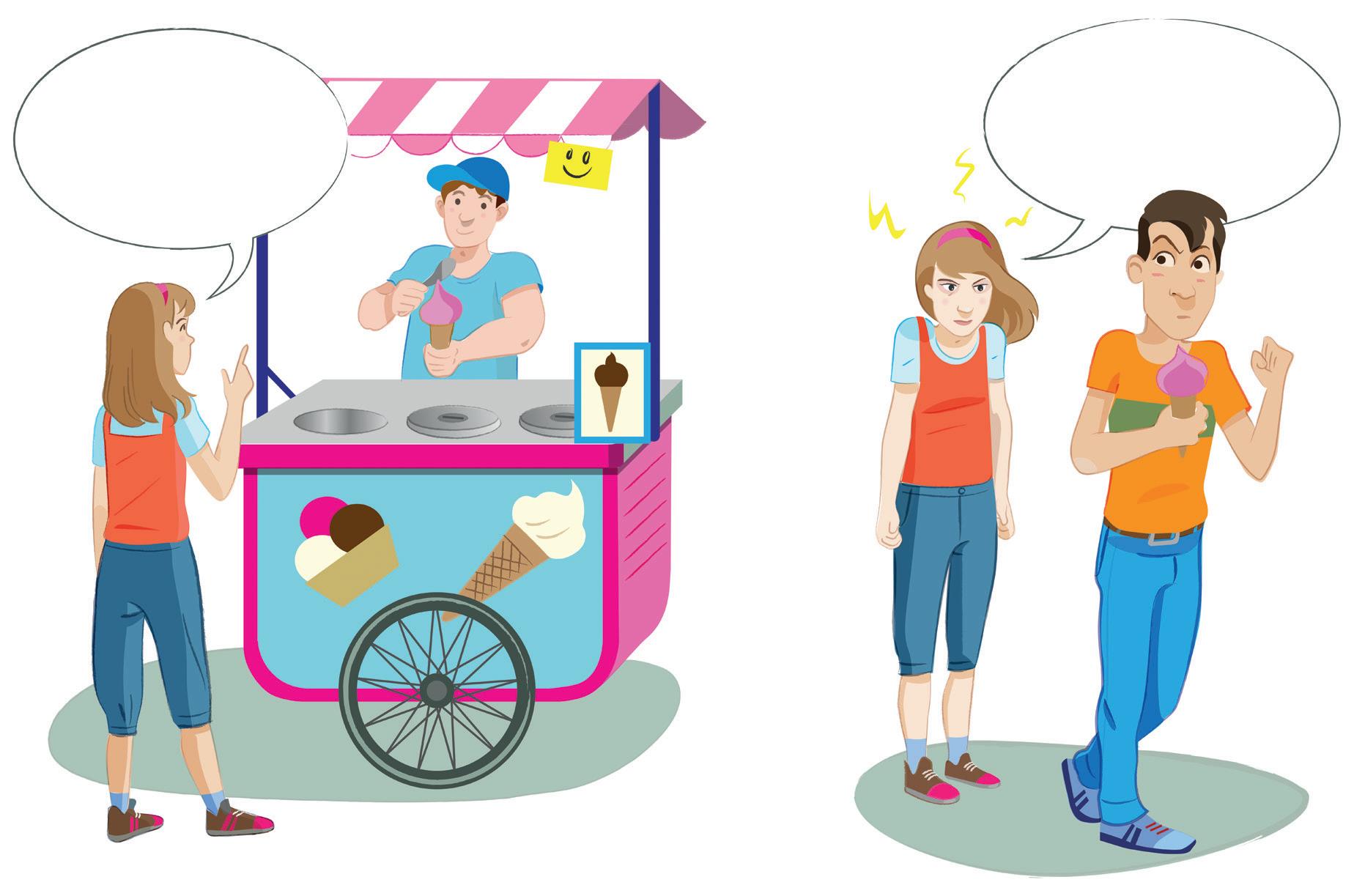

Osserva le seguenti situazioni:

Un gelato alla fragola, per piacere.

Dai! Dammi ’sto gelato alla fragola!

In tutti e due i casi le parole pronunciate da Giulia inviano al destinatario lo stesso messaggio, ma con modalità differenti perché diverse sono le situazioni comunicative (gli elementi che condizionano la comunicazione: il luogo, le persone, i rapporti sociali e le circostanze).

Nella prima situazione, Giulia, l’emittente, si rivolge a un ricevente con il quale non è in confidenza, il gelataio, usando un registro linguistico formale; nella seconda situazione, Giulia, in un contesto differente, si rivolge a un ricevente (il fratello) utilizzando espressioni più dirette e sbrigative, proprie di un registro linguistico informale, perché il destinatario è una persona con la quale ha un rapporto alla pari.

Giulia ha quindi usato registri linguistici diversi: si è servita del linguaggio verbale più adatto alla situazione in cui si è trovata.

Ricorda infine che esistono diversi tipi di registri linguistici, i principali dei quali sono:

• registro formale, cui si ricorre in situazioni ufficiali, nelle quali emittente e ricevente non si conoscono o il ricevente è un’autorità. Si possono distinguere un registro aulico e solenne, utilizzato nelle cerimonie ufficiali importanti, negli incontri fra personalità che occupano posizioni sociali di prestigio, e un registro formale colto, utilizzato negli interventi pubblici sugli argomenti più svariati e fra persone

che non hanno una particolare confidenza: Sento il dovere di esprimere agli illustri ospiti intervenuti il ringraziamento mio personale e dell’amministrazione comunale… (registro aulico e solenne) Farà cosa graditissima a me e ai miei collaboratori se interverrà all’inaugurazione del nostro nuovo punto vendita. (registro formale colto) Questo registro si avvale dell’uso di parole precise, espressioni e forme ricercate, periodi complessi ricchi di proposizioni subordinate e formule di cortesia, e fornisce informazioni chiarite da esempi e definizioni;

• registro medio o standard, utilizzato tra persone che si conoscono, ma fra le quali non c’è un rapporto di familiarità: Mi raccomando: si ricordi di inviare i nostri auguri a tutti i collaboratori dell’azienda. Questo registro ricorre a espressioni comuni, periodi semplici, frasi brevi ma ben collegate fra loro e parole ed espressioni non particolarmente ricercate;

• registro informale, utilizzato in ambito familiare o con amici, quindi con persone con le quali si ha particolare confidenza. Si possono distinguere un registro familiare-colloquiale e un registro intimo-confidenziale, utilizzato in situazioni in cui non è richiesto un particolare controllo (non solo in famiglia e con gli amici, ma anche con persone di modesta estrazione sociale): Tu Angelo sei troppo timido, impara da Michele; lui sì che non ha peli sulla lingua! (registro familiare-colloquiale) Chiara spera che oggi il prof non la becchi. (registro intimo-confidenziale). Il registro informale ricorre a periodi brevi, privi di proposizioni subordinate, parole comuni, termini semplici e generici di largo uso, espressioni popolari, dialettali e gergali; può inoltre presentare errori morfologici e/o sintattici, ripetizioni o intercalari (insomma, allora…).

1 Indica il ricevente sulla base dell’emittente e del messaggio forniti.

Emittente

Messaggio

Ricevente cliente Vorrei uno sciroppo per la tosse.

sacerdote Scambiatevi un segno di pace. hostess Allacciatevi le cinture di sicurezza. paziente Ho la gola e la testa doloranti.

meccanico Alzi la leva per aprire il cofano.

idraulico Non alzi il termostato oltre i 22 °C.

signora Vorrei il numero 37 di quelle scarpe. bambino Vorrei due quaderni a righe.

2 Collega ciascun messaggio della colonna A al contesto adatto espresso nella colonna B. A

1. Non avvicinatevi troppo alle opere d’arte esposte.

2. Sono distrutto, vado a dormire!

3. Qual è il numero del suo conto corrente?

4. Tenga il flacone del solvente fuori dalla portata dei bambini; è tossico!

5. Che sfortuna, anche domani pioverà.

6. Spegni il televisore; non riesco a concentrarmi!

a. Uno studente che l’indomani deve partire per una gita scolastica.

b. Il commesso di un negozio di vernici.

c. Il custode di una sala di un museo.

d. Giulio ai genitori dopo due ore di allenamento in piscina.

e. Il cassiere della banca al signor Pini che gli chiede di cambiargli un assegno.

f. Luisa, che sta svolgendo degli esercizi di geometria, al fratello.

3 PRODUZIONE Scrivi una comunicazione utilizzando i seguenti gruppi di elementi.

1. Emittente: Loretta

Ricevente: la mamma

Referente: richiesta di soldi

2. Emittente: la signora Drudi

Ricevente: la vicina di casa

Messaggio: il suo cane ha abbaiato tutta la notte

3. Emittente: Carla

Ricevente: Manuela

Codice: lingua inglese

4 Indica da quali segni puoi capire le seguenti situazioni.

1. Il cane ti ha riconosciuto: ....................................................................................................................................................................

2. La pianta deve essere annaffiata: ...................................................................................................................................................

3. Tuo fratello è raffreddato: ..................................................................................................................................................................

4. Sta calando la sera: .................................................................................................................................................................................

5. Carlo ha salito in fretta le scale: ......................................................................................................................................................

6. Nel salotto qualcuno ha fumato una sigaretta: ......................................................................................................................

7. Il fornaio sta sfornando il pane:

8. Un’auto di grossa cilindrata sta per essere rubata:

9. C’è stato un incidente stradale:

10. In quella casa è nata una bambina:

5 Completa lo schema sulla base dei significanti e dei significati forniti.

Significante

Significato

telefono occupato albergo di lusso

6 Individuate la funzione della lingua nei seguenti messaggi verbali, indicando con I se ha funzione informativa (3), con E espressiva (3), con C conativa (3), con F fàtica (2), con P poetica (2) e con M metalinguistica (1).

1. Brr, che freddo! ( ) 2. Chiudi subito quella finestra! ( ) 3. I passeggeri in partenza per Olbia sono pregati di presentarsi all’uscita n° 2. ( ) 4. Auguri Riccardo! ( ) 5. Ha la carnagione molto chiara, le consiglio questa crema protettiva. ( ) 6. Fai attenzione, ti prego, è molto fragile! ( ) 7. Fiesta ti tenta tre volte tanto. (........) 8. I mari: da poco mossi a mossi. (........) 9. Applica nell’apposito spazio sul coupon la prova di acquisto. (........) 10. Collina: rilievo del terreno che in genere non supera i 600 m. (........) 11. Moglie e buoi dei paesi tuoi. (........) 12. Mi senti Sara? Pronto? (........) 13. Caro diario, oggi è stata una giornata indimenticabile. (........) 14. Buongiorno, Eleonora, già al lavoro? (........)

7 In un testo le varie funzioni della lingua si intrecciano, anche se spesso una è prevalente sulle altre. Individua e scrivi le diverse funzioni della lingua nelle singole frasi e la funzione prevalente di tutto il testo.

Prendete carta e penna e scrivete la ricetta della Torta russa. (...........................................) Occorrono: 300 g di ricotta, 4 uova, 100 g di burro, 7 cucchiai di zucchero, 1 cucchiaio di farina, 2 cucchiai di fecola, 2 cucchiai di rum, 50 g di pinoli, 50 g di uvetta. (...........................................) Tutto qui, non sono molti gli ingredienti, non vi pare? (...........................................) Montate i tuorli con lo zucchero e il burro e aggiungete nel seguente ordine la ricotta, la farina, la fecola, il rum, l’uvetta, i pinoli e infine gli albumi montati a neve. Cuocete la torta in forno a 150 °C per un’ora. ( ) Vi piacerà sicuramente! ( ) Buon appetito! ( )

Funzione prevalente:

8 Indica se le seguenti frasi sono formulate secondo il registro aulico e solenne (AS) (1), formale colto (F) (3), medio (M) (2), familiare-colloquiale (FC) (2) o intimo-confidenziale (IC) (2).

1. Qua si sta da Dio, mille auguri alla Lella, baci, Pietro. (........) 2. Le rivolgo i migliori auguri per la sua salute. (........) 3. Non vedo l’ora di cavarmi d’attorno ’sti lavori. (........) 4. Sarebbe per noi un onore se Lei volesse cortesemente partecipare al nostro dibattito. (........) 5. Mandami subito due righe di conferma. (........) 6. La sollecito affinché provveda al saldo. (........) 7. Abbia la cortesia di indicarmi la via più breve per arrivare alla stazione. (........) 8. Cosa ne pensate dei programmi televisivi d’intrattenimento? (........) 9. Cari colleghi, vi porto i saluti più sentiti del nostro Direttore, assente per motivi di famiglia. (........) 10. Spostati, imbranato, lasciami passare! (........)

9 PRODUZIONE Riscrivi sul quaderno i seguenti messaggi utilizzando il registro linguistico indicato tra parentesi.

1. Desidero invitarti a cena con i tuoi genitori, domenica. (registro informale) 2. Che rottura ’sto documentario! Cambia canale! (registro medio) 3. Vi prego di tacere, il vostro compagno è in difficoltà. (registro aulico e solenne) 4. Non scherzare, spiegami come hai superato la prova. (registro formale colto) 5. La prego di venirmi in aiuto perché non riesco a uscire da questa strettoia. (registro familiare-colloquiale)

6. Ho la testa che mi scoppia, sento un male pazzesco nella parte alta del collo. (registro formale colto)

10 Indica qual è il registro utilizzato nei seguenti messaggi, poi trasformali in base ai registri indicati.

1. Prof, viene con noi a mangiare la pizza?

Registro: ........................................................................................................................................................................................................

a. registro aulico e solenne: ...............................................................................................................................................................

b. registro medio: .....................................................................................................................................................................................

c. registro formale colto: .....................................................................................................................................................................

2. L’avvocato l’attende, entri pure.

Registro: ........................................................................................................................................................................................................

a. registro aulico e solenne: ...............................................................................................................................................................

b. registro familiare-colloquiale: ....................................................................................................................................................

3. Dai, falla finita, piantala di lagnarti!

Registro: ........................................................................................................................................................................................................

a. registro formale colto: .....................................................................................................................................................................

b. registro familiare-colloquiale: ....................................................................................................................................................

4. Lo spavento è stato enorme, fortunatamente il soccorso è stato immediato.

Registro: ........................................................................................................................................................................................................

a. registro aulico e solenne: ...............................................................................................................................................................

b. registro intimo-confidenziale: .....................................................................................................................................................

c. registro formale colto: .....................................................................................................................................................................

11 PRODUZIONE Riscrivi le seguenti frasi, formulate secondo il registro informale, utilizzando il registro medio.

1. Non ho capito un’acca! .............................................................................................................................................................................................................................

2. Che barba la lezione di scienze! .............................................................................................................................................................................................................................

3. Carlo, il ragazzo di Mila, è un bestione. Peserà più di un quintale! .............................................................................................................................................................................................................................

4. Ho un male bestiale a ’sto dente davanti in alto.

5. Mi sto sciogliendo, apri la finestra.

6. Ma che accidenti di problema è questo?

12 PRODUZIONE Riscrivi le seguenti frasi passando dal registro medio a quello formale.

1. Il farmaco va tenuto fuori dalla portata dei bambini.

.............................................................................................................................................................................................................................

2. Subito dopo l’Unità d’Italia fu svolta una politica di diffusione della lingua italiana. .............................................................................................................................................................................................................................

3. Martoriato dall’inquinamento, il mare è anche impoverito dai pirati della pesca. .............................................................................................................................................................................................................................

4. Ognuna delle tre ragazze designate dal professore dovrà recitare una lirica di Montale. .............................................................................................................................................................................................................................

5. Molti ambienti naturali sono esposti al pericolo di una totale distruzione. .............................................................................................................................................................................................................................

6. Scrivete due frasi ellittiche del soggetto. .............................................................................................................................................................................................................................

13 PRODUZIONE Scrivi il seguente messaggio in tutti i modi possibili utilizzando i vari registri linguistici.

Chiedere che cosa significa la parola «stress».

Leggere significa essere in grado di decodificare un testo scritto – attraverso il riconoscimento e l’interpretazione dei segni linguistici che formano le parole – così da comprenderne il significato e poterne fruire (abilità fruitiva). Leggere è inoltre un’abilità che si apprende attraverso un insegnamento specifico e un esercizio continuo (abilità secondaria).

Nella vita di tutti i giorni, sia utilizzando supporti cartacei che digitali, si legge per scopi diversi:

• per ottenere informazioni su qualsiasi argomento, per farsi un’opinione, per partecipare a quanto avviene intorno a noi (quotidiani, riviste, libri…);

• per apprendere, imparare, studiare (testi scolastici, saggi, enciclopedie…);

• per piacere personale, per rilassarsi, divertirsi, provare emozioni.

La capacità di lettura può essere migliorata esercitando l’attenzione, la memoria e la percezione visiva; alcune tecniche e strategie possono trasformare un normale lettore in un «buon lettore», che «sa leggere», scegliendo fra la lettura ad alta voce e la lettura silenziosa.

A scuola di solito si legge ad alta voce per qualcun altro e in modo silenzioso per se stessi; la lettura ad alta voce può essere utilizzata anche per lo studio individuale, per comprendere meglio un contenuto o fissarne le informazioni principali. È quindi fondamentale sapere il motivo per cui si legge, tanto più se si è in vista di un esame. Nel corso dell’ultima classe della secondaria di primo grado, gli studenti sono chiamati a esercitare le competenze di lettura maturate nel corso della prova INVALSI e delle prove d’esame, non solo scritte ma anche durante il colloquio: per esempio, potrebbe essere chiesto al candidato di leggere una poesia a voce alta per poter esporre alla commissione quali pensieri essa abbia suscitato in lui.

lettura ad alta voce

La lettura ad alta voce è un tipo di lettura che coinvolge la persona che legge e la persona o le persone che ascoltano; il suo scopo è quello di far capire e conoscere a qualcuno il testo che si sta leggendo, interpretandolo senza forzature.

Per leggere bene ad alta voce:

• pronuncia le parole in modo chiaro e corretto;

• regola il volume della voce in base al luogo in cui ti trovi;

• regola il respiro per non rimanere senza fiato a metà di una frase e rispetta le pause indicate dai segni di punteggiatura che suggeriscono i cambiamenti di tono;

• regola la velocità di lettura;

• leggi in modo espressivo, scandendo cioè le parole o le espressioni più importanti che costituiscono l’elemento chiave del periodo, sostando o rallentando davanti a esse e dando la giusta intonazione (ad esempio mettendo in evidenza le interrogazioni, le esclamazioni e le sospensioni).

Alcuni consigli: prima di dare inizio alla lettura di una pagina, è bene scorrere con gli occhi il testo così da avere un’idea della lunghezza dei periodi, della frequenza e del tipo di punteggiatura e del genere di testo (espressivo, descrittivo, dialogato…). Non bisogna trascurare neppure la postura: leggere in piedi facilita il controllo della respirazione. È ugualmente importante sollevare di tanto in tanto lo sguardo dal libro per rivolgerlo agli ascoltatori, che in questo modo si sentiranno maggiormente coinvolti nella lettura. Attenzione però a non perdere il segno!

La lettura silenziosa coinvolge solo chi legge. Può essere fatta per diversi scopi: farsi un’idea generale del contenuto di un testo (lettura orientativa); consultare o scorrere un testo selezionando ciò che interessa (lettura selettiva); studiare, comprendere e ricordare il contenuto di un testo (lettura analitica o approfondita).

Alcuni suggerimenti importanti per facilitare la lettura silenziosa:

• leggi senza scandire mentalmente le sillabe;

• leggi senza fermare gli occhi dopo ciascuna parola;

• leggi senza muovere le labbra;

• leggi senza pronunciare mentalmente le parole.

Alcune tecniche consentono di aumentare la velocità della lettura silenziosa:

• esercita gli occhi a muoversi rapidamente sulla pagina. Per questo potrebbe esserti di aiuto:

– utilizzare una matita per guidare gli occhi, facendola scorrere lungo la riga che stai leggendo, in modo da accelerare la lettura;

– ritrovare una parola data in un elenco di parole dai suoni simili a essa, ad esempio: figlio, miglio, tiglio, figlio, taglio, giglio, piglio, figlio, ciglio;

– trovare una parola di senso compiuto all’interno di una sequenza, ad esempio: TMTTMOOPPTEMPOPPOOTOMPPEEEMEPEMTO;

• leggi per blocchi logici: la velocità di lettura è data dal tempo di sosta degli occhi sulle parole e dal numero di parole che si leggono con un solo colpo d’occhio; dopo aver inquadrato un gruppo di parole, l’occhio balza sul gruppo successivo.

Facendo entrare un numero maggiore di parole nel campo visivo, la lettura sarà velocizzata perché diminuirà il numero delle soste.

Ad esempio, un lettore molto lento potrebbe leggere il testo così: Og/gi/la/gen/te/ha/sem/pre/po/co/tem/po/e/fa/tut/to/in/gran/fret/ta.

Invece un lettore veloce leggerà il testo così:

Oggi la gente ha sempre poco tempo/e fa tutto in gran fretta.

Ricorda che la migliore lettura veloce è quella che fa coincidere la pausa con la fine di una sequenza di parole fornita di significato;

• cerca di prevedere le parole: la velocità di lettura aumenta se sarai in grado di prevedere la conclusione delle parole che vanno a capo, le parole che completano una determinata espressione e quelle che seguiranno un gruppo di parole date:

La natura è resa armon… da una miriade di ecosist… legati ins… in modo da costituire quasi un unico organ… (rispettivamente: armoniosa, ecosistemi, insieme, organismo).

Potrai raggiungere questa abilità con un esercizio costante di lettura che arricchirà anche il tuo patrimonio personale delle parole conosciute.

La lettura orientativa è una lettura rapida, silenziosa e non lineare del testo (gli occhi scorrono solo su alcune parti) che si fa per coglierne le caratteristiche generali valutando così se esso possa risultare di nostro interesse.

Ecco alcuni suggerimenti per questo genere di lettura:

• Nella consultazione di un capitolo è bene leggere:

– i titoli ed eventuali sottotitoli;

– la parte iniziale che inquadra l’argomento e quella finale che ne fa la sintesi; – le immagini e le rispettive didascalie;

– le parole o le espressioni evidenziate che richiamano l’attenzione sui concetti chiave del testo; – gli schemi riassuntivi.

• Nella consultazione di un libro intero è bene leggere:

– il titolo e il nome dell’autore sulla copertina;

– i risvolti e la quarta di copertina che presentano in sintesi il contenuto e le caratteristiche dell’opera e dell’autore;

– l’indice (all’inizio o alla fine del libro) che suddivide il testo in sezioni;

– la presentazione o l’introduzione (generalmente scritte dall’autore) che presentano l’argomento in modo sommario.

• Nella consultazione di un giornale si possono scorrere con lo sguardo i titoli, gli occhielli e i sottotitoli per farsi un’idea delle notizie più interessanti, o ci si può indirizzare alle pagine di maggior interesse (sport, economia, politica estera…).

• Durante il ripasso in vista di un’interrogazione:

– leggi le frasi sottolineate, le parole cerchiate e quelle evidenziate;

– ricostruisci mentalmente lo schema espositivo del capitolo e cerca sul testo i blocchi informativi attinenti a tale schema.

La lettura selettiva è una lettura di consultazione veloce, che procede a salti, a cui si ricorre per cercare all’interno di un testo informazioni, dati particolari o argomenti specifici. Si fa una lettura selettiva quando si consulta un elenco telefonico, l’indice di un libro, un’enciclopedia o quando si scorre un orario come quello ferroviario.

Per leggere in modo selettivo:

• cerca di capire il criterio con il quale sono organizzati e disposti i dati: se alfabetico (elenco telefonico, enciclopedia, dizionario), cronologico (libri di storia), tematico (testi di scienze) o per raggruppamento di argomenti;

• scorri mentalmente con rapidità il testo per individuare e poter leggere l’informazione richiesta;

• presta attenzione agli elementi grafici: corsivo, grassetto, elenchi numerati, tabelle e schemi riassuntivi.

La lettura analitica o approfondita è il tipo di lettura più completo che serve per assimilare e ricordare il contenuto di un testo, per valutare il messaggio dell’autore, per acquisire conoscenze che accrescono la nostra cultura e per studiare.

Questo modo di leggere richiede la capacità di:

• capire il testo a partire dal significato dei termini usati;

• cogliere e capire, in un testo, i temi principali e i loro collegamenti;

• individuare lo scopo del testo, lo stile utilizzato dall’autore e il suo pensiero;

• fissare nella memoria gli elementi principali per poterli ripetere;

• esprimere un giudizio su ciò che si è letto.

La lettura approfondita viene particolarmente utilizzata quando si studia. Se devi studiare, ad esempio, un capitolo di storia, non commettere l’errore di leggerlo tutto (non potresti così fissare le idee) e non fermarti riga per riga (non potresti capire il significato globale del testo), ma procedi in questo modo:

• leggi attentamente le frasi che compongono un intero paragrafo, cercando nel dizionario il significato dei termini che non conosci;

• sottolinea le parole chiave e dividi il testo in sequenze cui assegnerai dei titoli per schematizzare i concetti più importanti (puoi farlo anche nel margine bianco del libro);

• ripeti collegando le informazioni fra loro;

• leggi poi il paragrafo successivo procedendo nello stesso modo e alla fine ripeti tutto più volte, ricontrollando eventualmente il testo per verificare la correttezza della tua rielaborazione personale.

1 Indica per quale scopo leggeresti ognuno dei seguenti testi.

Testi Scopi

1. Un romanzo giallo.

2. L’etichetta all’interno di una maglia.

3. Una guida turistica.

4. Lo stradario di una città.

2 Indica per ciascuno dei seguenti scopi di quali testi potresti servirti.

Scopi Testi

1. Ripassare un capitolo di scienze.

2. Cercare il significato di una parola che non conosci.

3. Rasserenare un bambino annoiato.

4. Conoscere i risultati delle partite di calcio di serie A.

3 Individua e cerchia i personaggi storici citati nella seguente sequenza di lettere (12).

VIERINAPOLEONEGIORGIOCRISTOFOROCOLOMBOPIPPOGRADARAFEDERICOIISANDROGIANNIMORANDIMAZZINICAVOURALDOALARICOANGOLOGIULIOCESAREANDREANICLEOPATRAMANICHINIFIORELLOALESSANDROMAGNOGARIBALDILELLACAROELISABETTAIBISMARCKPIACE

4 Completa le seguenti parole ed espressioni in cui mancano alcune lettere. fa____o____a ; tr____d____zi____ ____e ;

5 Specifica lo scopo per cui leggi i seguenti tipi di testo e indica il tipo di lettura (orientativa, selettiva o approfondita) che ognuno di essi richiede.

1. Un capitolo di geografia

2. Il sito web di una compagnia aerea

3. Una guida turistica

4. Le istruzioni di avviamento di un elettrodomestico

5. Il dizionario

6. Un’antologia di documenti storici

7. Un giornale economico

8. Una poesia b____tu____f____lo ; an____ ____lo____ ____a ; di____u____io ; m____ ____ca____o

Scopo

Lettura

6 Leggi ad alta voce il seguente brano con un ritmo veloce nella prima parte (fino a «un’altra direzione»), più lento e pacato nella seconda.

Iniziarono a scendere nella neve nella direzione che si apriva loro. Il ragazzo conduceva per mano la bambina: ma dopo essere scesi per un poco, il pendio cessò e la neve riprese a salire. Allora i bambini mutarono direzione e scesero lungo una conca. Ma là trovarono di nuovo il ghiaccio. Salirono allora per il fianco della conca, per cercare di scendere in un’altra direzione. Lasciavano fresche impronte nella neve; ma il giorno prima tutte le impronte erano state ricoperte dalla neve che cadeva. Anche allo sguardo non riuscivano a indovinare da quale parte si scendesse, tutte le zone erano uguali. Neve e soltanto neve. Tuttavia continuavano a procedere, pensando di farcela, evitavano i precipizi e non si arrampicavano per ripide alture. da A. Stifter, Cristallo di rocca, Aktis Edizioni

7 Per migliorare la lettura, esercitate la percezione visiva cercando le quattro sequenze di immagini rappresentate in alto, estratte dal disegno in basso. Potete cercarle orizzontalmente, verticalmente e diagonalmente (dall’alto verso il basso o viceversa, da sinistra verso destra o viceversa).

8 INVALSI Individua la parola mancante in ciascuna frase sapendo che è la stessa per tutte e tre, ma usata con significato diverso.

a. In questo ufficio si può ************* un appuntamento con il consulente finanziario.

b. Sarà meglio ************* quel quadro alla parete con un chiodo.

c. Non ************* la tua attenzione sui problemi del passato.

Parola mancante:

9 INVALSI Leggi il seguente esercizio e sottolinea nella domanda le parole chiave che ti permettono di comprendere la richiesta e rispondere correttamente.

In quale delle seguenti frasi non è presente il predicato verbale?

A Il bus è partito dal capolinea alle ore 20.

B Questa torta è ancora troppo calda.

C Ci sono delle novità?

D I tuoi libri sono sul tavolino.

10 Inserisci nella favola di Esopo le parole mancanti ricavandole dal senso generale del testo e rispondi poi alle domande.

Il leone vecchio e la volpe

Un leone ormai ………………………… , era incapace di procurarsi il ………………………… con le proprie ………………………… .

Per poter sopravvivere, ………………………… di ricorrere all’astuzia. Si ritirò in una ………………………… e, sdraiatosi, ………………………… di essere infermo. Così poteva assalire e divorare tutti gli ………………………… che andavano a fargli ………………………… .

Ne aveva già mangiati un buon ………………………… , quando gli si ………………………… la volpe, che, venuta a

………………………… dell’inganno, si fermò ………………………… dalla caverna e prese a domandargli come ………………………… di salute. «Male!» rispose il ………………………… e le ………………………… per quale motivo non entrava. «Io entrerei»

………………………… la volpe «se non vedessi tante ………………………… di animali che entrano e nessuna di ………………………… che esce».

Anche gli uomini accorti, da indizi sanno prevedere il ed evitarlo.

da Esopo, Animali nelle favole, Giunti

1. Come riesce il leone a procurarsi il necessario per vivere?

2. Come riesce la volpe a sottrarsi al pericolo?

11 Leggi in modo approfondito il testo e rispondi sul quaderno alle domande.

Il regno dei grandi animali: la savana

All’intrico della foresta equatoriale, la savana contrappone i suoi spazi ampi, regno di grandi animali. È l’habitat naturale delle zebre, delle giraffe, degli struzzi, dei felini: leoni, leopardi, ghepardi; dei giganteschi mammiferi come gli elefanti, i rinoceronti, i bufali e gli ippopotami; degli spazzini delle praterie: gli sciacalli, i marabù e gli avvoltoi. È il regno delle antilopi, degli impala, dik-dik, gazzelle, orici e gnu; dei trampolieri dai colori delicati come i fenicotteri. È anche, però, il regno dei rettili, delle termiti e delle cavallette, capaci, in incredibili stormi, di distruggere interi raccolti rendendo così vani gli sforzi degli uomini per trasformare la natura. Si tratta di una fauna numerosa e diversificata, dalla quale le popolazioni indigene traggono: carne, pelli, avorio, corna. Ciò che non è possibile ottenere è il lavoro, l’energia animale: fatta eccezione per gli elefanti asiatici, la fauna della savana è costituita da specie che l’uomo non ha mai potuto addomesticare.

da R. Giulidori, Geografia, vol. 3, Bruno Mondadori

1. Quali felini vivono nella savana?

2. Quali animali sono denominati «spazzini delle praterie»?

3. Le popolazioni indigene quali risorse traggono dagli animali della savana?

4. Cosa non è possibile ottenere dagli animali? Perché?

12 Leggi in modo approfondito il testo e rispondi sul quaderno alle domande.

Piante e animali che si adattano al deserto

Nei deserti l’assenza di acqua impedisce lo sviluppo della vegetazione. Solo poche specie, soprattutto nelle zone predesertiche, riescono ad adattarsi, ma sono arbusti spinosi, che possono offrire un ben magro alimento al bestiame.

Dove la sabbia non ha cancellato ogni forma di vegetazione, crescono degli arbusti. Si sviluppano molto radi e lontani l’uno dall’altro, perché le loro radici si allungano a dismisura in profondità e in larghezza, per poter raccogliere quanta più umidità è possibile.

Analogamente il rivestimento esterno, duro o spinoso, è una forma di adattamento alle condizioni ambientali, una scorza di cui si coprono le specie vegetali per resistere all’irraggiamento solare. […] Tra le specie di animali selvatici capaci di adattarsi al clima desertico, vi sono innanzitutto gli animali a sangue freddo: dai velenosi serpenti che, al più piccolo rumore o pericolo, si nascondono infilandosi sotto la sabbia con incredibile velocità, ai sauri velenosi o innocui, capaci di mimetizzarsi perfettamente. Numerosi sono gli insetti, gli aracnidi come le pericolose tarantole e i velenosi scorpioni. Insetti e rettili hanno degli spessi rivestimenti, che limitano le perdite d’acqua. Molti animali vivono in tane sotterranee, dalle quali escono solo di notte. L’unico grosso predatore è la lince, che però vive solo nelle regioni desertiche dell’America del Nord.

da R. Giulidori, Geografia, vol. 3, Bruno Mondadori

1. Quali specie vegetali si adattano al deserto?

2. Come si sviluppano?

3. Quali animali si adattano al clima del deserto?

4. Come si presenta il rivestimento di rettili e insetti che vivono nel deserto? Perché?

5. Qual è l’unico predatore che vive nelle regioni desertiche? In quale continente?

Scrivere è un’abilità secondaria che, nella maggior parte dei casi, si apprende a scuola e consiste nel tradurre in segni grafici i suoni della propria lingua.

Via via che nell’uso dei segni si acquisisce maggiore la scrittura diventa mezzo di comunicazione che con sente di produrre testi sempre più complessi, corretti, chiari, ordinati e completi.

Saper scrivere, dunque, richiede una pluralità di operazioni per riuscire a produrre testi che consentano di entrare in rapporto con se stessi, di esprimere stati d’animo e sentimenti, di comunicare con gli altri.

Ricorda che ogni atto di scrittura ha un destinatario e uno scopo, in relazione ai quali dovranno essere usati il lessico e il registro adeguati. Scrivere, esattamente come leggere, è un’abilità da possedere per poter realizzare con successo il proprio percorso di formazione. A scuola si scrive per scopi diversi e ci si esercita a scrivere tipologie diverse di testo: nell’ultimo anno della secondaria di primo grado, l’attenzione è rivolta soprattutto alla preparazione di ciò che servirà in sede di esame scritto.

Per l’esame scritto di italiano le tipologie di prove previste sono tre:

• testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia (tipologia A);

• testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento (tipologia B);

• comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione (tipologia C).

Esiste anche la possibilità che la prova possa essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie elencate sopra.

Rivediamo, ora, in sintesi quali sono i passaggi che consentono di organizzare e produrre un testo adeguato.

Il processo di scrittura comprende quattro fasi operative: progettazione, organizzazione, scrittura e revisione.

• pensa a ciò che conosci sull’argomento da trattare ed eventualmente documentati su di esso. Puoi compilare una lista delle idee così come affiorano nella tua mente scrivendo parole chiave o brevi frasi una sotto l’altra; ad esempio, se devi scrivere sui problemi collegati al traffico, la lista potrebbe essere questa: – frastuono; – cattivo odore; – incidenti; – inquinamento; – le isole pedonali scontentano i negozianti; – l’inquinamento deteriora chiese e palazzi; – segnaletica stradale.

In alternativa, puoi anche produrre un grappolo associativo scrivendo al centro di una pagina bianca l’argomento da trattare e disponendo a raggiera le idee che ti vengono in mente per associazione, per contrasto o per rapporto di causa-effetto;

• individua il destinatario del testo e lo scopo per cui scrivi (descrivere, informare, argomentare, scrivere un articolo);

• stabilisci il registro linguistico (in rapporto a destinatario e scopo);

• considera il tempo a disposizione e dividilo in «blocchi»: questo ti aiuterà a controllare meglio le fasi dell’intero lavoro. Ad esempio, se hai in tutto 4 ore di tempo, dedica circa 30 minuti alla progettazione generale del lavoro, due ore a scrivere e lascia l’ultima parte, circa un’ora e mezzo, a rileggere, rivedere i contenuti espressi e correggere la sintassi, la punteggiatura e l’ortografia.

• raccogli materiale sull’argomento, se non ne conosci a sufficienza;

• raccogli le idee collegandole in una scaletta secondo un ordine logico o cronologico e controllane la pertinenza rispetto al compito di scrittura richiesto;

• stabilisci quali delle tue idee siano più adatte a presentare l’argomento nell’introduzione, quali lo svilupperanno e quali infine, nella conclusione, sintetizzeranno il senso del lavoro.

• sviluppa gli argomenti segnati nella scaletta, con semplicità e coerenza;

• introduci e concludi il testo in modo pertinente e coerente con quanto espresso nello svolgimento;

• scrivi in modo corretto nel rispetto delle regole dell’ortografia, della morfologia e della sintassi;

• cura il lessico;

• usa in modo corretto la punteggiatura. I segni di interpunzione, infatti, sono importanti, in quanto separano e allo stesso tempo legano in modo ordinato le varie parti del discorso (parole, proposizioni, periodi), danno a certe espressioni significati particolari, permettono l’esatta comprensione di un messaggio e indicano l’alternarsi delle battute di un dialogo, nel caso in cui esso sia presente nel testo.

È la fase di controllo durante la quale ti trasformerai da scrittore in scrupoloso lettore:

• amplia i contenuti affinché il testo risulti più efficace e interessante: ad esempio, valuta se sia opportuno inserire delle descrizioni o delle spiegazioni;

• valuta nuovamente la coerenza interna del testo eliminando o sostituendo i pensieri incoerenti, banali e le considerazioni inutili;

• controlla la correttezza della forma, aiutandoti con il dizionario.

In particolare, ricordati di eseguire anche queste importanti operazioni:

• verifica se nelle frasi vi è accordo fra soggetto e predicato e se i verbi sono coniugati o concordati con le persone in modo corretto;

• migliora la punteggiatura e la struttura delle frasi; prova a leggere quello che hai scritto come se non l’avessi scritto tu e come se lo dovessi leggere ad alta voce: se il testo è comprensibile e l’effetto che ottieni è quello che cercavi, va bene, diversamente sposta i segni di punteggiatura dove servono;

• elimina le doppie negazioni e i bruschi passaggi fra i diversi gruppi di informazioni presenti nel testo, introducendo espressioni di collegamento, quali per questo motivo, inoltre, d’altra parte…;

• scrivi con una grafia leggibile e chiara rispettando i margini; se il testo è a stampa cura la forma, i caratteri e il corpo delle lettere;

• rileggi un’ultima volta il testo scritto per correggere gli eventuali errori di distrazione compiuti durante la copiatura.

Fin qui ti sono state date indicazioni abbastanza generali per aiutarti a scrivere un testo ordinato, corretto e coerente, ma è ovvio che ormai, essendo alla fine del primo segmento di studio, sarai anche in grado di fare attenzione al registro, all’uso dei tempi e dei modi dei verbi, alla scelta della lunghezza del periodo e della paratassi (coordinazione) o dell’ipotassi (subordinazione). Nelle pagine seguenti ti proponiamo alcuni suggerimenti utili affinché il tuo elaborato sia perfettamente rispondente alla traccia di lavoro e possa rivelare il tuo personale stile di scrittura.

Il registro è lo stile con cui ci rivolgiamo all’interlocutore e con il quale affrontiamo un argomento; è legato al lessico, all’organizzazione del discorso e influenza la trattazione dell’argomento.

Un registro alto o formale richiede un lessico preciso, la costruzione ordinata e fluida del discorso, un argomento alto o posto a un livello problematico alto.

Un registro medio vuole chiarezza espositiva e una buona proprietà lessicale; richiede coerenza ed economia espositiva, ma accetta anche immagini originali ed espressioni che esemplificano o che alleggeriscono l’intero discorso; non respinge l’analisi critica di un problema, ma rifiuta l’eccessiva ricercatezza dei temi e delle questioni. Un registro informale accetta anche termini generici o espressioni personali, tollera interruzioni, sospensioni, cambiamenti di rotta nel seguire il filo espositivo, semplifica l’argomento al massimo e riduce le problematiche.

L’uso dei tempi dei verbi deve essere coerente in tutto il testo; se si utilizza in uno scritto il passato remoto si possono poi alternare l’imperfetto e il trapassato remoto per esprimere i rapporti temporali, ma non il presente o il passato prossimo. Va ricordato poi che l’indicativo è il modo della certezza, da usare nelle frasi principali dichiarative, nelle definizioni, nelle narrazioni, nelle massime e nei proverbi, ogni volta che si afferma qualcosa come regola, come evento già accaduto o ritenuto sicuro. Il congiuntivo è invece il modo del dubbio, della volontà che ancora non si è realizzata, del desiderio e delle possibilità che rimangono in sospeso. Bisogna poi prestare attenzione ai verbi irregolari e difettivi per i quali è opportuno, in caso di dubbio, consultare il dizionario (le irregolarità si presentano specialmente al passato remoto e al participio passato).

Scegliere di esporre un argomento servendosi di periodi brevi o lunghi dipende dal gusto di colui che scrive e dall’abilità che è stata acquisita nell’usare le strutture della lingua, ma anche dall’argomento stesso: per un fine elencativo o descrittivo il periodo breve viene spontaneo ma, se occorre dimostrare e convincere, il periodo si farà più complesso con l’uso di coordinazioni e di subordinazioni. In un testo narrativo, la lunghezza del periodo dipende dalla velocità con la quale si vuole narrare e dalla suspense che si vuol suscitare nel lettore, ma può dipendere anche dal carattere del personaggio: a un personaggio inquieto e scattante dovrebbero corrispondere una narrazione vivace e periodi incisivi, mentre a un personaggio riflessivo e malinconico si addice una narrazione lenta e introspettiva e, dunque, periodi ricchi di informazioni, di ripensamenti (uso di ma, però, oppure, invece…) e di chiaroscuri (uso di forse, altrimenti, se…, del congiuntivo e del condizionale).

Sicuramente potrai controllare meglio la correttezza delle tue frasi se saranno brevi e costruite in modo semplice.

Uno stile di scrittura personale si sviluppa con il tempo e con l’esercizio. Chi sta imparando a scrivere utilizza in prevalenza una lingua caratterizzata da uno stile segmentato, basato prevalentemente sulle regole della paratassi: frasi principali, generalmente brevi, unite per mezzo di congiunzioni coordinative o per asindeto.

Per passare da uno stile segmentato a uno fluido è necessario usare una scrittura più impegnativa che utilizza la subordinazione, in cui una o più proposizioni sono collegate gerarchicamente alla principale per mezzo di congiunzioni (ipotassi). Se sei già un bravo scrittore, utilizza l’ipotassi: riuscirai a stabilire con maggior efficacia i rapporti di dipendenza fra informazioni e affermazioni, a descrivere le connessioni logiche e a rendere le immagini più forti e precise.

1 Scrivi sul quaderno una lista di parole che sia legata per associazione di idee a ciascuna parola elencata. Segui l’esempio. sole luce, calore, energia, vita, stella bosco – mare – strada – scuola – adolescenza – libertà – guerra – televisione

2 Immagina di dover produrre un testo scritto per ogni argomento elencato. Indica sul quaderno il destinatario, lo scopo, l’argomento e il registro. il bullismo – i rettili – la ricetta della torta di mele – A Zacinto di Ugo Foscolo

3 LESSICO Riscrivi sul quaderno le seguenti frasi, sostituendo le espressioni sottolineate (costituite da «frasi fatte») con altre aventi lo stesso significato. 1. Il figlio dei De Lorenzi non riesce a uscire dal tunnel della droga. 2. Quando mi alzai, aprii la finestra; rimasi stupito, non si vedeva nulla per una nebbia che si tagliava con il coltello. 3. Il cugino di Carlo è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale colpito da un ictus; i medici hanno intrapreso una vera corsa contro il tempo e lo hanno sottoposto a terapia intensiva.

4 Dividi il seguente testo, formato da un unico lungo periodo, in frasi più brevi, apportando le necessarie modifiche.

Leggende che sprofondano nella notte dei tempi hanno consegnato al mondo Zanzibar (dal persiano zangh = «nero» e bar = «terra», ovvero la «terra della gente nera»), come la mitica isola delle spezie, in uno straordinario racconto di realtà e fantasia che vede le avventure del marinaio Sindbad intrecciarsi con quelle dei feroci pirati e negrieri arabi che per molti secoli ne fecero il rifugio preferito dei loro traffici di schiavi, d’avorio e di preziose spezie tropicali.

5 Unisci, riscrivendole sul quaderno, le frasi di ciascun gruppo utilizzando congiunzioni, avverbi, pronomi e segni di punteggiatura per realizzare brevi testi coesi.

1. Sandra mi aveva invitato a cena. Era il suo compleanno. Verso sera è mancata la corrente elettrica. Non è riuscita a cucinare. Abbiamo trascorso la serata in pizzeria.

2. Il frigorifero è un elettrodomestico. Permette la conservazione dei cibi a bassa temperatura. Ha forma di parallelepipedo. Generalmente è di colore bianco. Può avere anche altri colori.

3. Il medico consultò l’agenda. Fissò ad Aurelio un nuovo appuntamento.

6 PRODUZIONE Nella scrittura usiamo registri diversi a seconda degli scopi del testo. Immagina che la tua classe abbia organizzato una mostra di pittura; scrivi sul quaderno diversi testi informativi: uno per il giornalino scolastico, uno per un depliant, uno per l’invito ai genitori, uno per chiedere il permesso al dirigente scolastico e uno per un tuo compagno assente da alcuni giorni. Rispondi poi alle seguenti domande.

1. Quale dei testi è maggiormente formale?

2. Qual è il più dettagliato?

3. Qual è più familiare e vivace?

7 PRODUZIONE Leggi la seguente consegna, poi esegui sul quaderno gli esercizi. Interessi e passatempi sono spesso un mezzo per trascorrere piacevolmente il tempo libero dagli impegni quotidiani. Che spazio e che significato hanno nella tua vita?

1. Qual è l’argomento che devi trattare?

2. La consegna viene rispettata se si descrive come si trascorrono le vacanze estive?

3. Raccogli le idee servendoti di una lista o di un grappolo associativo.

4. Stendi una scaletta che colleghi in ordine logico le idee raccolte.

8 PRODUZIONE Utilizza ciascuno dei seguenti modi di dire per scrivere una frase che ne evidenzi il significato.

mangiare a ufo – lontano dagli occhi, lontano dal cuore – prendere lucciole per lanterne

1.

Il testo è un insieme di parole organizzate secondo regole precise, in forma orale o scritta, che trasmette un messaggio unitario di senso compiuto, dotato di significato, inviato da un emittente a un ricevente per mezzo di un codice e attraverso un canale.

I testi, da un punto di vista strutturale, possono essere distinti in: testi continui, non continui e misti.

I testi continui sono costituiti da frasi e organizzati gerarchicamente in capoversi, capitoli e paragrafi. Appartengono a questa categoria i testi narrativi, informativi, argomentativi, descrittivi e regolativi.

I testi non continui sono costituiti da tabelle, grafici, figure tecniche, elenchi ecc. Sono testi che si usano nella vita quotidiana e hanno la funzione di comunicare informazioni.

I testi misti sono dei testi continui accompagnati da testi non continui come figure, tabelle, grafici, elenchi, orari ecc. e sono detti misti perché usano un linguaggio misto, verbale e non verbale.

I testi possono essere di varia lunghezza e complessità. Esistono testi molto ampi, come novelle, romanzi, libri di storia, di geografia e di scienze, che presentano il programma suddividendolo in più volumi, e testi brevi, formati da poche parole o addirittura da un solo vocabolo, come:

Vietato fumare (cartello nei locali pubblici).

Vietato sporgersi dai finestrini (etichetta apposta sotto i finestrini di un treno).

Torno subito (cartello apposto sulla vetrina di un negozio).

Spingere (etichetta apposta sulla porta di un supermercato).

Latteria, farmacia (insegne di negozi).

Oltre ai testi scritti e orali ne esistono altri che utilizzano, per comunicare, linguaggi e codici non verbali, come quello iconico tipico delle illustrazioni, dei segnali stradali e delle opere pittoriche, oppure quello musicale i cui segni sono: note, chiavi e pause.

Il testo cinematografico si serve di più codici per comunicare: quello delle immagini (iconico), quello verbale, quello gestuale e quello musicale (colonna sonora).

Con il codice lingua, ciò di cui ci occupiamo qui in particolare, si possono realizzare testi sia in forma orale sia in forma scritta molto diversi fra loro.

Nella comunicazione orale, chi invia il messaggio utilizza, oltre alla voce, anche le espressioni del volto e gli atteggiamenti del corpo, specialmente il movimento delle mani, che funzionano proprio come vere sottolineature del significato e intensificazioni emotive; durante il dialogo è possibile valutare le reazioni dell’interlocutore e regolarsi di conseguenza, insistendo su concetti già espressi, interrompendo o abbreviando il discorso, aggiungendo parole e frasi di chiarimento.

Nel discorso orale, soprattutto nel discorso familiare, si riscontrano le seguenti caratteristiche:

• lessico poco ricercato, caratterizzato dall’immediatezza e ricco di intercalari (ecco, quindi, cioè, vedi, poi, veramente…) e ripetizioni: Non mi scocciare. Ecco, è bene che tu vada via.

• forme fortemente espressive come l’esclamazione e l’interrogazione: Che peccato! Parli seriamente?

• frasi brevi che presentano:

– concordanza a senso: Il mio gruppo… siamo andati tutti in pizzeria.

– salti sintattici dovuti a cambiamenti di direzione nella formulazione del messaggio: Tommaso… gli piace molto la lettura.

– frasi incomplete: Ho rivisto Antonio… te lo ricordi? Quel tipo palestrato…

Le suddette caratteristiche si riducono sensibilmente nel caso del discorso orale colto e pubblico, come quello pronunciato da un professore, da un’autorità o da un oratore; le frasi sono ben ordinate, concluse e collegate fra loro per esprimere al meglio l’idea, il lessico è scelto e sempre adeguato all’argomento, all’interlocutore e alla situazione.

Nel testo scritto che, a differenza di quello orale, può essere programmato, rivisto e modificato, il lessico è più curato e la lingua è più controllata così che la prosecuzione del ragionamento viene indicata attraverso:

• l’uso della punteggiatura, che lega, separa e organizza le varie parti di un testo rendendolo comprensibile: Andai a dormire presto: avevo trascorso l’intera giornata all’aria aperta in campagna.

• l’uso dei connettivi:

Theodore Boone era figlio unico e per questo di solito faceva colazione da solo. Suo padre, un avvocato sempre molto impegnato, aveva l’abitudine di uscire presto e incontrare gli amici per un caffè e qualche chiacchiera al solito bar del centro, ogni mattina alle sette. La madre di Theo, anche lei un’avvocatessa molto impegnata, cercava di perdere cinque chili da almeno dieci anni e per questo si era convinta che la colazione non doveva prevedere altro che caffè e giornali.

da J. Grisham, La prima indagine di Theodore Boone, Mondadori

• la scelta di termini specifici e con sfumature particolari di significato: Ha detto la sua opinione. Ha espresso la sua opinione. Ha fatto la domanda in Comune. Ha inoltrato la domanda in Comune. È una ragazza sveglia. È una ragazza perspicace.

Un testo, sia orale sia scritto, perché trasmetta un messaggio dotato di significato, deve avere alcuni requisiti: ordine, correttezza, coesione e coerenza.

Nicola aveva un forte raffreddore, perciò non andò in piscina.

Nicola avevano una forte raffreddore, perciò non andò dalla piscina. Aveva un forte Nicola raffreddore, non perciò in andò piscina. Mangiava un forte raffreddore Nicola, perciò non andò in piscina.

Solo la prima frase è un testo; in essa ogni parola è legata alle altre secondo:

• il rispetto delle regole morfologiche della concordanza: i verbi aveva e andò concordano con il soggetto Nicola; non è così nella seconda frase, dove solo il verbo andare concorda. Inoltre l’articolo un deve concordare nel genere e nel numero con il nome raffreddore, quindi un forte raffreddore e non una forte raffreddore come scritto nella seconda frase;

• l’ordine sintattico: le parole seguono il tradizionale ordine sintattico: soggetto –predicato – complemento. Questo non accade nelle altre frasi: la terza non costituisce un testo, perché le parole sono distribuite in maniera confusa, senza alcun ordine sintattico. La frase, quindi, non trasmette un messaggio. Anche la quarta frase non costituisce un testo perché il lessico non è stato usato correttamente; secondo la lingua italiana, infatti, si possono mangiare un panino, una bistecca, una fetta di torta… ma non si può mangiare un raffreddore;

• il significato: la frase ha un suo significato e dunque comunica qualcosa. I messaggi della seconda, terza e quarta frase non costituiscono dei testi perché le informazioni che forniscono non consentono di stabilire una comunicazione fra l’emittente e il ricevente.

La coesione

Il fungo non è solo quello che vediamo sul terreno, cioè cappello e gambo, ma gran parte di esso si sviluppa sotto terra. Non ha vere radici, ma una fitta rete di filamenti, detti ife, che formano il micelio: è questo che assorbe cibo ed energia da sostanze organiche che si decompongono.

Gli elementi evidenziati sono legami che uniscono le parti che compongono il testo: così «saldato» esso acquista coesione.

La coesione è l’unità interna di un testo, ottenuta con alcune soluzioni formali: legami morfologici e sintattici e uso delle parole nel loro esatto significato.

Le principali soluzioni sono:

• la concordanza morfologica: – fra il genere e il numero: una stella luminosa; – fra il soggetto e il verbo: Eugenio studia/Gli studenti studiano; – fra il nome e il pronome: Incontrammo Lucia e la (= lei) salutammo.

• la ripetizione di una o più parole o anche di espressioni che danno forza espressiva al messaggio e richiamano con precisione un elemento già nominato: Ho piacere d’incontrarti, piacere di rivederti, piacere di stare con te. Sono sul pullman, un pullman che viaggia nel pomeriggio semivuoto.

• la sostituzione di parole con altre che hanno rapporti di significato: pronomi, sinònimi, iperònimi, ipònimi e perifrasi che evitano di ripetere lo stesso termine, ne presentano diverse particolarità e consentono di ribadire il concetto: Ho assistito a un concerto che mi ha entusiasmato. Francesco visiterà la Croazia; la popolazione attende con ansia il Papa. Abbiamo visto i tuoi genitori al supermercato: tuo padre acquistava il pane. Nel giardino c’era un grande tiglio; sul ramo dell’albero erano appollaiati dei pappagalli.

Quasi tutti gli zingari sanno suonare il violino: essi sanno trarre melodie meravigliose, suoni dolci e armoniosi da questo strumento a corde.

• l’ellissi, che consiste nell’omissione di una o più parole per rendere il testo più snello; evita in genere la ripetizione del soggetto o di altre parti della frase, ma consente ugualmente la comprensione al destinatario:

La Sicilia è la più grande isola italiana, è separata dall’Italia dallo stretto di Messina. Mara mi chiese lo scialle rosa; glielo porsi dopo averlo tolto delicatamente dal cassetto.

• i connettivi, parole ed espressioni che creano legami fra le parti di un testo, generalmente congiunzioni e locuzioni congiuntive, avverbi e locuzioni avverbiali o vere e proprie frasi.

Connettivi

prima, dopo, ieri, talora, allora, poi, contemporaneamente, dal momento che, sul momento, fuori, quaggiù, in lontananza…

cioè, in altre parole, infatti, per esempio, come è già stato detto…

perché, siccome, per questo, pertanto, di modo che…

in un primo momento, come è già stato detto, infine, poi, vediamo ora, nel capitolo precedente…

insomma, per concludere, allora, sintetizzando, perciò, in conclusione, dunque, si può dunque dedurre, ne consegue…

come, oppure, piuttosto che, da una parte… dall’altra, così, anche, come, in modo che…

Funzioni

indicano il tempo e il luogo in cui avviene l’azione

Esempi

Ti prego, Aldo, prima di andare a dormire porta fuori il cane!

spiegano le affermazioni Apprezzo molto l’ordine, cioè che ogni cosa sia al suo posto.

chiariscono i rapporti di causa-effetto

scandiscono gli argomenti e li mettono in relazione

concludono un discorso o un ragionamento

introducono confronti

Luciano sta mangiando una pizzetta perché aveva una gran fame.