UTILIZZA CON I DEVICE

CONTENUTI DIGITALI INTERATTIVI

CONDIVIDI NELLA CLASSE VIRTUALE

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

DIDATTICA INCLUSIVA

CREA E PERSONALIZZA

Per attivare il libro digitale, registrati al sito ra aellodigitale.it

Successivamente scarica, installa e avvia l’applicazione Ra aello Player: e ettua il login, seleziona il testo da attivare e inserisci il codice di attivazione riportato sotto.

con COMPUTER, LIM

e SMART BOARD

Collegandoti a raffaellodigitale.it puoi scaricare l’applicazione.

Digitando raffaelloplayer.it puoi utilizzare l’applicazione senza e ettuare nessuna installazione.

Ti serve aiuto?

RAFFAELLO PLAYER è l’applicazione grazie alla quale puoi fruire dei libri digitali, in classe e a casa. CODICE DI

Inquadra e installa. con TABLET e SMARTPHONE

Leggi le F.A.Q. o richiedi assistenza collegandoti all’indirizzo supporto.raffaellodigitale.it oppure scrivi una e-mail a supporto@raffaellodigitale.it

Music factor è un corso di musica completo e versatile che aiuta a comprendere in modo coinvolgente e attivo la musica in tutti i suoi aspetti. Nello specifico, l’approccio metodologico proposto nel volume B prevede un percorso pratico step by step grazie al quale la classe acquisisce gradualmente le abilità per l’esecuzione d’insieme e sviluppa le competenze necessarie per la produzione musicale con elementi d’improvvisazione.

Il volume si apre con delle unità dedicate alla grammatica musicale, all’apprendimento della scrittura e della lettura musicale.

In ogni doppia pagina, inquadra il QR code in alto per accedere agli strumenti inclusivi e ai contenuti digitali.

Inquadra il QR code e scopri come utilizzare i contenuti digitali e gli strumenti inclusivi disponibili su Raffaello Player: testo ad alta leggibilità, audiolettura, dizionario di italiano, traduttore multilingue.

Attraverso una serie di esercizi graduali progressivi imparerai le basi melodiche e ritmiche per cantare bene, prima di affrontare l’uso degli strumenti.

Ascolta i brani musicali presenti nel volume e utilizza il player audio per rallentarne la velocità.

Gli spartiti presenti in queste pagine ti permetteranno di esercitarti subito su quanto appena appreso.

Una volta apprese le nozioni necessarie potrai studiare i metodi per suonare strumenti a percussione, tastiera, chitarra, ukulele e flauto dolce, facendo pratica con alcuni brani che ti permetteranno anche di prendere familiarità con lo strumento.

Svolgi le attività proposte in questi box per consolidare la comprensione e l’apprendimento dei concetti e sperimentare una tua interpretazione

Le tavole riassuntive presenti alla fine di queste unità ti consentiranno di ripassare velocemente i principali accordi per tastiera, chitarra e ukulele e le note del flauto dolce.

Le ultime unità ti consentiranno di arrivare progressivamente a suonare brani musicali e, attraverso l’apprendimento delle scale pentatoniche, di sviluppare la capacità di improvvisare su giri armonici con semplicità e naturalezza.

La sezione conclusiva del volume contiene i compiti di realtà, che ti permetteranno di applicare le conoscenze acquisite in situazioni quotidiane e di costruire, insieme alla classe, attività didattiche creative e stimolanti. Questi compiti di realtà sono inoltre l’occasione di incontro tra la musica e le altre discipline.

Esercizio

Esercizio 7: Do Re

Esercizio 9: Re Mi

Esercizio

Esercizio

Credits

Aeolian Soul – Musica di Marco Pasetto

Arcobaleno rock – Testo e musica di David Conati e Marco Pasetto

Atlantide – Testo e musica di Marco Pasetto

Blues in do minore – Musica di Marco Pasetto

Canzone del buongiorno – Testo e musica di Marco Pasetto

Destra sinistra – Testo e musica di Marco Pasetto

Do tutto il mio cuore – Testo e musica di Marco Pasetto

Dorian Mood – Musica di Marco Pasetto

Habanera light – Musica di Marco Pasetto

Il faraone Valentino – Testo e musica di Marco Pasetto

Il troglodita – Testo e musica di Marco Pasetto

Jonian Think – Musica di Marco Pasetto

L’acqua – Testo e musica di Marco Pasetto

Interagire in modo creativo con l’intelligenza

Locrian Notes – Musica di Marco Pasetto

Lydian Sound – Musica di Marco Pasetto

Middle beat – Musica di Marco Pasetto

Mixolydian Guys – Musica di Marco Pasetto

Modo Frigio – Musica di Marco Pasetto

Pensa – Testo e musica di Fabrizio Moro (Fabrizio Mobrici) © La fattoria del Moro Publishing – Nar International S.r.l.

Pentatonic One – Musica di Marco Pasetto

Pentatonic Two – Musica di Marco Pasetto

Pentatonic Three – Musica di Marco Pasetto

Pentatonic Four – Musica di Marco Pasetto

Pentatonic Five – Musica di Marco Pasetto

Pentatonic Six – Musica di Marco Pasetto

Pentatonic Seven – Musica di Marco Pasetto

Fin dall’antichità l’essere umano ha sentito l’esigenza di fissare i suoni attraverso una rappresentazione grafica per poterli trasmettere, memorizzare e tramandare.

Gli antichi Greci, per esempio, abbinarono i diversi suoni alle lettere dell’alfabeto. Questo metodo è tuttora utilizzato nella scrittura musicale anglosassone, anche per gli accordi:

A = La

B = Si

C = Do

F = Fa

G = Sol

D = Re E = Mi

Nell’XI secolo Guido d’Arezzo fissò i suoni su un tetragramma, formato da quattro righi. Il monaco benedettino definì inoltre il nome delle note e il loro valore. Il tetragramma costituì la base per il sistema che utilizziamo oggi: il pentagramma.

Per misurare l’altezza delle note si usa una serie di righi e spazi chiamata pentagramma. Il pentagramma è composto da cinque righi (come suggerisce la parola stessa) e quattro spazi. A ogni rigo e a ogni spazio corrisponde una nota musicale Più in alto è posizionata la nota, più il suo suono è acuto. Più in basso è collocata la nota, più il suo suono è grave.

La prima strofa dell’inno liturgico Ut queant laxis, in notazione quadrata su tetragramma.

Il pentagramma

Pentatonix è il nome di un famoso gruppo vocale statunitense formato da cinque voci. Il nome deriva dalla scala pentatonica, formata da cinque note. Il gruppo ha vinto tre Grammy Award e ha all’attivo numerosi album che spaziano dal pop al reggae, dall’hip hop alla musica classica. Cerca su internet la loro interpretazione di Bohemian Rhapsody dei Queen.

Poiché un solo pentagramma non può contenere tutte le note, per indicare l’altezza si posiziona un segno all’inizio, detto chiave. In generale, si usa la chiave di violino per segnare la posizione dei suoni medio-acuti, la chiave di basso per i suoni gravi.

La chiave di violino, o chiave di Sol, fissa la posizione del Sol sul secondo rigo. Tutte le altre note quindi vanno posizionate in modo corrispondente, sopra o sotto il Sol. Sul pentagramma, perciò, le note appariranno nel seguente ordine crescente.

w w w w w w w

Per fissare meglio la distribuzione delle note sul pentagramma si può far riferimento all’illustrazione seguente, immaginando che le cinque linee corrispondano alle cinque dita della mano.

La chiave di basso, o chiave di Fa, fissa la posizione del Fa sul quarto rigo. Tutte le altre note vanno posizionate in modo corrispondente, come per la chiave di violino.

Do Re Mi Fa Sol La Si w w w w w w w Do Re Mi Fa Sol La Si

La successione ordinata di un certo numero di suoni è detta scala musicale. Tradizionalmente la scala più comune è quella formata da sette suoni: inizia dalla nota Do e si conclude con la nota Si. Questa scala è detta naturale perché possiede un’intonazione che la rende particolarmente piacevole alle nostre orecchie.

Nella tastiera del pianoforte le note della scala naturale corrispondono ai tasti bianchi.

Si parla di scala ascendente quando le note vanno dalla più grave alla più acuta, di scala discendente quando le note vanno dalla più acuta alla più grave.

w w w w w w w w w w w w w w w

La differenza di altezza tra due suoni si chiama intervallo. La distanza tra due note con lo stesso nome si definisce intervallo di ottava, poiché tra una e l’altra vi sono otto note (Do Re Mi Fa Sol La Si Do).

Le unità di misura dell’ampiezza degli intervalli sono i toni e i semitoni. Il semitono corrisponde alla metà di un tono ed è l’intervallo più piccolo tra un suono e il successivo (o il precedente).

Osserva bene lo schema: noterai che gli intervalli che intercorrono tra le note non sono tutti uguali.

Do – Re Tono

Re – Mi Tono

Mi – Fa Semitono

Fa – Sol Tono

Sol – La Tono

La – Si Tono

Si – Do Semitono

Una nota naturale può essere alzata o abbassata di un semitono, quindi di mezzo tono, tramite due figure musicali: il diesis e il bemolle. Essi sono chiamati segni di alterazione poiché cambiano l’altezza naturale di una nota.

Il diesis, posto prima della nota, la sposta di mezzo tono sopra la sua tonalità originale. Il diesis quindi alza di un semitono il suono naturale.

Il bemolle, posto prima della nota, la sposta di mezzo tono sotto la sua tonalità originale. Il bemolle quindi abbassa di un semitono il suono naturale.

Diesis e bemolle possono anche raddoppiare. In questo caso essi indicano un’alterazione di due semitoni, cioè di un tono.

Il doppio diesis alza di un tono la nota davanti alla quale è posto.

Per raffigurare le altezze di taluni suoni si usa ricorrere a dei segni grafici particolari chiamati “alterazioni”. Queste alterazioni sono: il “Diesis” che alza di un semitono la nota davanti alla quale è posto, il “Bemolle”, che abbassa di un semitono la nota davanti alla quale è posto, il “Doppio Diesis” che alza di un tono la nota davanti alla quale è posto, il “Doppio Bemolle” che abbassa di un tono la nota davanti alla quale è posto, e il “Bequadro”, che annulla l’effetto delle alterazioni.

Il doppio bemolle abbassa di un tono la nota davanti alla quale è posto.

Esiste un ulteriore segno di alterazione chiamato bequadro. Il bequadro annulla le alterazioni precedenti e ripristina il suono naturale di una nota.

Diesis # Doppio diesis ‹ Bemolle

Doppio bemolle Bequadro

L’ambito di riferimento per il sistema tonale (ricavato dagli armonici) è l’ottava (per es. da Do3 a Do4), e l’insieme dei suoni che la compongono è detto “scala”.

L’intervallo di toni e semitoni che intercorre tra le note si può percepire meglio se si osserva la tastiera di un pianoforte. Le note naturali corrispondono ai tasti bianchi, quelle alterate ai tasti neri.

Do # Re # Fa # Sol # La # Re b Mi b Sol b La b Si b

Do Re Mi Fa SolLaSi

L’ottava è divisa in 12 parti uguali, e il nostro sistema basato su questa divisione è detto “temperato” o “equabile”.

L’insieme di questi 12 suoni, a distanza di semitono uno dall’altro, viene chiamato “Scala cromatica”.

Se partendo dal Do suonassimo tutti i tasti, sia i bianchi sia i neri, prima di arrivare al Do successivo avremo ascoltato dodici note. Questi dodici semitoni formano la scala cromatica.

La scala cromatica nella tastiera del pianoforte.

w w# ww # w ww # ww # ww # w w

Le note si possono scrivere sui righi o negli spazi.

Nonostante l’impiego simultaneo di entrambi i pentagrammi, per poter usufruire dei suoni più gravi e più acuti,

al di fuori dei righi, si ricorre ai tagli addizionali ed eventualmente al segno di 8ª sopra o 8ª bassa.

A volte, nell’elaborazione di una melodia, un solo pentagramma non basta a contenere tutti i suoni. Per poter indicare suoni più gravi o più acuti al di fuori dei righi si ricorre quindi ai tagli addizionali, cioè dei frammenti di linea che indicano un rigo immaginario al di sopra o al di sotto del pentagramma.

Per segnalare che le note sono di un’ottava superiore o inferiore si possono anche utilizzare le indicazioni 8va (ottava alta) e 8vb (ottava bassa).

Inoltre spesso si impiegano simultaneamente due pentagrammi, uno in chiave di violino e l’altro in chiave di basso.

La chiave appare all'inizio di ogni rigo

La chiave appare all'inizio di ogni rigo

La chiave appare all'inizio di ogni rigo

Ogni nota ha il suo nome.

Ogni nota ha il suo nome.

Ogni nota ha il suo nome.

1. Con l'aiuto dell'insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

1. Con l'aiuto dell'insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

1. Con l'aiuto dell'insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

1 Con l’aiuto dell’insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

2. Disegna all'inizio del pentagramma una chiave di violino e dai un nome alle note.

2. Disegna all'inizio del pentagramma una chiave di violino e dai un nome alle note.

2. Disegna all'inizio del pentagramma una chiave di violino e dai un nome alle note.

2 Disegna all’inizio del pentagramma una chiave di violino e nomina correttamente le note a seconda della posizione sul pentagramma.

w w w w w w w w w w

w w w w

3. Scrivi delle note a piacere e nominale, non dimenticare la chiave di violino.

3 Scrivi delle note a piacere e nominale. Non dimenticare la chiave di violino.

3. Scrivi delle note a piacere e nominale, non dimenticare la chiave di violino.

3. Scrivi delle note a piacere e nominale, non dimenticare la chiave di violino.

1. Disegna la chiave di violino e nomina le note.

4 Seguendo l’esempio disegna la chiave di violino e nomina correttamente le note.

1. Disegna la chiave di violino e nomina le note.

1. Disegna la chiave di violino e nomina le note.

2. Disegna la chiave di violino e nomina le note.

Scrivi il nome della nota sotto il segno.

2. Disegna la chiave di violino e nomina le note.

2. Disegna la chiave di violino e nomina le note.

5 Nomina correttamente le note negli spazi e sui righi.

Brano B001

Per aiutarti a eseguire in modo pratico l’altezza delle note, seguendo la scala ascendente e discendente, ti proponiamo questa semplice canzone costruita sulle sette note Do Re Mi Fa Sol La Si, salendo e scendendo.

Intro 4 misure

La durata di un suono è il periodo di tempo in cui l’oggetto sonoro emette vibrazioni e si alterna a pause, ovvero fasi di silenzio più o meno lunghe.

Essa può essere rappresentata anche con un segno grafico o un disegno:

Suono lungo

Suono medio

TEMPO, MISURA, ACCENTO

Suono corto

Suono molto corto

Suono lungo

Suono medio

Suono corto

Suono molto corto

Nella pratica musicale occidentale, l’organizzazione ritmica avviene sulla base di pulsazioni regolari. Queste vengono raggruppate (generalmente a 2, a 3, a 4, e più raramente a 5, a 7 o in altre combinazioni particolari adottate dal compositore di volta in volta) in spazi delimitati da “stanghette” che vengono chiamate “misure” o “battute”.

Il ritmo è il susseguirsi regolare di una serie di movimenti. Ce ne danno un esempio pratico il tic tac delle lancette dell’orologio o le pulsazioni del cuore, che si ripetono in una successione costante di accenti.

L’accento è il maggior rilievo che alcuni suoni hanno rispetto ad altri nell’ambito di un brano o di una frase musicale.

Il movimento ritmico musicale viene detto pulsazione ritmica poiché, proprio come la pulsazione del cuore, si ripete regolarmente con accenti forti e deboli. Nella pulsazione ritmica avremo quindi suoni più accentati e meno accentati, che sono organizzati in misure o battute

Ciascuna misura è segnata da due stanghette poste verticalmente sul pentagramma.

battuta o misura

battuta o misura stanghetta

All’interno di ciascuna battuta, o misura, vi possono essere suoni brevi, suoni lunghi e pause. La somma dei valori delle figure musicali comprese in ogni misura, però, deve sempre essere uguale. Il valore complessivo delle note che ogni misura deve contenere è indicato dal tempo di battuta. A seconda del numero di pulsazioni, esisteranno battute in cui la somma dei valori sarà di due, di tre o di quattro tempi.

L’indicazione del tempo compare una sola volta, nella prima battuta all’inizio dello spartito e va mantenuta per tutto il brano o fino a quando non compare un’indicazione diversa.

Tempo

Le “misure” che contengono 2 Pulsazioni (o Tempi), vengono chiamate “binarie” (o a 2 tempi), quelle con 3 “ternarie” (o a 3 tempi), quelle con 4 “quaternarie” (o a 4 tempi), quelle con 5 “quinarie” (o a 5 tempi) ecc.

La suddivisione delle Pulsazioni in 2 parti dà luogo ai “tempi semplici”, e quelle in 3 ai “tempi composti”.

Sopra al pentagramma, invece, viene solitamente indicata la velocità del ritmo, che stabilisce la rapidità con cui si devono seguire le pulsazioni. Il modo più preciso per esprimerla è usare il metronomo.

Il numero di Pulsazioni per battuta e la loro durata vengono indicate con una frazione posta all’inizio del brano.

Nei “tempi semplici” la frazione indica: numero delle Pulsazioni (cifra superiore) &4 2 œ œ œ œ œ œ œ œ j œ ‰Œ

Per misurare la durata di ciascuna pulsazione ritmica, e quindi la velocità di un brano musicale, nell’Ottocento è stato inventato il metronomo. Si tratta di una specie di pendolo con un’asta centrale alla quale è fissato un peso mobile. A seconda della posizione del peso sull’asta, questa oscilla a una velocità diversa. Più alto è il peso, più lenta oscilla l’asta; viceversa, più basso è il peso, più veloce sarà l’oscillazione.

Oggi al metronomo meccanico si preferisce il più economico, e spesso tascabile, metronomo digitale.

In musica per rappresentare la durata di un suono si utilizzano le figure musicali, cioé segni che indicano il valore (la durata) di ogni nota.

SUONO LUNGO: L’INTERO

L’intero o semibreve registra la nota della durata più lunga, ovvero di quattro pulsazioni.

Per facilitarne la lettura questa figura può essere chiamata «Ta-a-a-a».

SUONO MEDIO: LA METÀ

Dimezzando il valore dell’intero si ottiene la metà o minima.

Per facilitarne la lettura questa figura può essere chiamata «Ta-a» (due pulsazioni).

SUONO

Il quarto o semiminima è la figura musicale che comunemente corrisponde alla durata di una pulsazione

Per facilitarne la lettura questa figura si può chiamare «Ta».

SUONO MOLTO CORTO: L’OTTAVO

L’ottavo o croma è la figura musicale che comunemente corrisponde alla durata di mezza pulsazione.

Per facilitarne la lettura questa figura si può chiamare «Ti».

La croma si può scrivere in due modi:

Ottavi con tratto. Ottavo.

Quando due o più crome sono una vicina all’altra, esse vengono legate da un tratto d’unione.

Al termine di un suono segue sempre una pausa. Anche per le pause esistono delle figure musicali che ne indicano la durata.

Semibreve: nota vuota senza gambetta.

Minima: nota vuota con gambetta.

Semiminima: nota piena con gambetta.

Croma: nota piena con gambetta e piccola coda.

Denominazione

Denominazione

SemibreveMinimaSemiminimaCromaSemicromaBiscromaSemibiscroma

Figura di nota

SemibreveMinimaSemiminimaCromaSemicromaBiscromaSemibiscroma

Nello schema seguente sono riassunti i valori di note e pause:

La durata dei suoni viene rappresentata mediante un sistema di segni chiamati “figure” o “valori musicali”, sotto forma di note o di pause; ogni valore dura esattamente il doppio di quello che lo segue: Valore Note Pause

4/4

2/4

1/4

INTERO (Semibreve)

METÀ (Minima)

Figura Durata & ?

QUARTO (Semiminima) 1/8

Figura di pausa Durata h w q E

OTTAVO (Croma)

Ogni valore dura esattamente il doppio di quello che lo segue:

Denominazione

Durata

Figura di nota

Figura di pausa

Per capire meglio il valore di ciascuna figura osserva lo schema seguente:

Le note minima (Ta-a), semiminima (Ta) e croma (Ti) si possono scrivere con il gambo in su o in giù. Sul pentagramma si scrivono con il gambo in su fino alla nota La e con il gambo in giù dalla nota Si in avanti. 2 4 4 4 1 4 1

1. Aggiungi le pause mancanti.

Prova tu!

1. Aggiungi le pause mancanti.

1 Aggiungi le pause mancanti.

2. Scrivi una melodia con pause e note a tuo piacere, attenzione alla somma di ogni misura.

2 Scrivi una melodia con pause e note a tuo piacere. Fai attenzione alla somma di ogni misura.

2. Scrivi una melodia con pause e note a tuo piacere, attenzione alla somma di ogni misura.

3 Prova a riprodurre la seguente sequenza di suoni e pause, pronunciando Ta-a-a-a, Ta-a, Ta a seconda del simbolo, mantenendo un andamento regolare:

4 Una volta compreso il meccanismo, puoi provare a suonare la sequenza con il flauto (nota Si) o con un altro strumento (xilofono o metallofono), eseguendo sempre la stessa nota ma con la durata indicata dalle sequenze.

5 Ora inventa tu una nuova sequenza e riproducila con uno strumento.

6 Leggi le note e le pause. Utilizza la voce,

7 Leggi

La legatura di valore, posta tra due note o più della stessa altezza, somma tutti i valori legati tra loro.

Il punto di valore aumenta il valore di metà della nota stessa. I punti a volte possono essere due; in questo caso il secondo punto aumenta di un’altra metà il valore del primo.

Altri segni che servono per definire la durata sono: la “legatura di valore” (posta tra due note o più della stessa altezza, somma tutti i valori legati fra il “puntino di valore” (aumenta il valore di metà della nota stessa, e l’eventuale punto aumenta di metà il primo e così via).

Altri segni che servono per definire la durata sono: la “legatura di valore” (posta tra due note o più della stessa altezza, somma tutti i valori legati fra loro), il “puntino di valore” (aumenta il valore di metà della nota stessa, e l’eventuale altro punto aumenta di metà il primo e così via).

Esiste inoltre un segno grafico che permette di allungare il suono a piacimento: è la corona. Essa si trova spesso sulle note finali dei brani, ma è possibile trovarla anche all’interno di una composizione. È usata in modo espressivo per allungare, sostenere o sospendere momentaneamente la frase musicale.

legatura di valore

che servono per definire la durata sono: la “legatura di valore” due note o più della stessa altezza, somma tutti i valori legati fra loro), di valore” (aumenta il valore di metà della nota stessa, e l’eventuale altro aumenta di metà il primo e così via).

durata sono: la “legatura di valore” altezza, somma tutti i valori legati fra loro), di metà della nota stessa, e l’eventuale altro via).

legatura di valore

Punto di valore

Doppio punto di valore

puntino di valore

LA LEGATURA DI VALORE

La legatura di valore è una linea curva che unisce due note della stessa altezza. Essa indica che le due note devono essere suonate come una nota unica con una durata corrispondente alla somma delle due durate singole.

Quando è necessario suddividere note e pause per tre si usa il punto. Esso, posto dopo una nota o una pausa, l’aumenta della metà del suo valore. Inserendo il punto, lo schema delle equivalenze sarà il seguente:

1 Leggi scandendo il tempo con la matita sul banco o con le mani.

2 Leggi scandendo il tempo con la matita sul banco o con le mani.

I segni di espressione indicano quando un suono deve essere eseguito in modo particolare.

I più comuni sono:

• la legatura di suono, o di portamento, che abbraccia due o più note e indica l’esecuzione di un legato il più fluido possibile;

• la legatura di frase, che abbraccia un gruppo di note musicalmente unite in una frase;

• il puntino, posto sopra o sotto la nota (mai dopo), che indica un’esecuzione della nota staccata;

• l’accento, posto sopra o sotto la nota, che indica un’esecuzione del suono sforzato. Per «sforzato» si intende un’emissione più decisa del suono;

• il trattino, posto sopra o sotto la nota, che sottolinea che deve essere messa in risalto.

A volte, alla fine di una melodia, può comparire questo segno:

Esso indica che è necessario tornare all’inizio dello spartito e suonare tutto ancora una volta. Se troviamo questo segno, invece, si suonano due volte solo le battute tra i due segni di ripetizione:

La ripetizione di una o più battute si può indicare anche con il seguente segno grafico: %

L’accento metrico: battere e levare

L’accento metrico, o di misura, è quello che cade sulla prima pulsazione di ogni misura. Generalmente gli accenti forti sono chiamati «battere» e gli accenti deboli «levare».

In base al numero di accenti forti e deboli presenti in ogni misura avremo tempi in due, in tre o in quattro pulsazioni.

UN - DUE

Il ritmo composto da due movimenti, uno forte e uno debole, che si susseguono in modo regolare, è chiamato ritmo binario o tempo binario e si scrive 2/4

La somma dei valori delle figure musicali comprese in ciascuna misura è quindi uguale a 2. È il ritmo tipico della marcia.

La chiave appare all'inizio di ogni rigo

Ogni nota ha il suo nome.

Prova tu!

1. Con l'aiuto dell'insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

Inventa un esempio di ritmo forte/debole.

2. Disegna all'inizio del pentagramma una chiave di violino e dai un nome alle note.

UN - DUE - TRE

Il ritmo formato da tre movimenti, uno forte e due deboli, che si susseguono in modo regolare, si chiama ritmo ternario o tempo ternario e si scrive 3/4.

3. Scrivi delle note a piacere e nominale, non dimenticare la chiave di violino.

La somma dei valori delle figure musicali comprese in ciascuna misura è quindi uguale a 3 È il ritmo tipico del valzer

La chiave appare all'inizio di ogni rigo

Ogni nota ha il suo nome.

Prova tu!

1. Con l'aiuto dell'insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

Inventa un esempio di ritmo forte/debole/debole.

2. Disegna all'inizio del pentagramma una chiave di violino e dai un nome alle note.

Il ritmo composto da quattro movimenti, uno forte, uno debole, uno mezzo forte e uno debole, che si susseguono in modo regolare si chiama ritmo quaternario o tempo quaternario e si scrive 4/4.

La somma dei valori delle figure musicali comprese in ciascuna misura è quindi uguale a 4

La chiave appare all'inizio di ogni rigo

Ogni nota ha il suo nome.

Il tempo 4/4 è anche detto tempo ordinario e può essere segnato con una c. Vi è inoltre il tempo 2/2, che è chiamato tempo tagliato, e si può raffigurare con una C tagliata verticalmente.

1. Con l'aiuto dell'insegnante esercitati a disegnare la chiave di violino.

Inventa un esempio di ritmo forte/debole/mezzo forte/debole.

2. Disegna all'inizio del pentagramma una chiave di violino e dai un nome alle note.

IL RITMO QUINARIO

Dall’unione di un ritmo binario e uno ternario si ottiene un tempo quinario, come per esempio il 5/4.

L’ANACRUSI

Take five, Paul Desmond

Per ascoltare un esempio di tempo quinario, cerca su internet il brano Take five di Paul Desmond

Alcune composizioni iniziano sul tempo debole, in questo caso avremo una misura detta anacrusica o anacrusi La partenza sul tempo debole è caratteristica di molte composizioni sia di musica colta sia di musica popolare. Persino il Canto degli italiani inizia su un tempo debole.

debole Anacrusi

3. Scrivi delle note a piacere e nominale, non dimenticare la chiave di violino.

La sincope è uno spostamento di accenti. Quando un accento metrico forte viene spostato sull’accento successivo debole, e la nota risulta essere prolungata sul successivo tempo forte, si ha la sincope.

Prolungando questo modo di fraseggiare con una serie di sincopi successive, si avrà un ritmo sincopato.

La musica jazz utilizza frequentemente la sincope nel suo fraseggio swing, ecco perché viene anche detta musica sincopata.

Quando sul tempo forte vi è una pausa e le note si trovano nei tempi deboli si parla di contrattempo o controtempo. Per esempio nelle marce bandistiche i tromboni suonano spesso le note in controtempo sul levare.

Sinfonia n° 40, Mozart, In the mood, Glenn Miller Cerca

Puoi ascoltare alcuni esempi tipici di fraseggio sincopato sia in un brano di musica classica sia di musica jazz. Cerca su internet la composizione classica dal titolo Sinfonia n° 40 di Mozart e il brano In the mood di Joe Garland nella versione di Glenn Miller

sincope

andamento sincopato

contrattempo

‰ j œ ‰j œ ‰ j œ ‰ j œ

L’intensità è la forza con cui un corpo vibra e quindi emette un suono. In base all’intensità, il suono può essere debole o forte, ovvero piano o forte.

La variazione di intensità da debole a forte, con tutte le sfumature intermedie, che dà movimento a una composizione musicale, è uno dei fattori che determina la dinamica musicale. L’intensità del suono si misura in decibel (dB). Per indicare con quale dinamica si deve eseguire un brano o una sua parte si usano i seguenti simboli:

mf mezzo forte mp mezzo piano f forte p piano

ff fortissimo pp pianissimo fff fortissimissimo ppp pianissimissimo crescendo diminuendo

Combinando l’altezza, la durata e l’intensità potremo avere un suono lungo, alto e debole, oppure un suono breve, medio e fortissimo, o ancora un suono intermittente, ritmico, grave e medio, e così via. Puoi sperimentare diversi tipi di intensità del suono, per esempio con il flauto dolce, soffiando poco, tanto o tantissimo dentro lo strumento. Puoi fare lo stesso con i metallofoni, percuotendo dolcemente o forte, con la chitarra, pizzicando la corda con diversa intensità, e con la tastiera.

Per riuscire a cantare e suonare a tempo con musicalità, oltre a conoscere le nozioni generali della grammatica musicale, è necessario fare molta pratica.

In questa unità ti proponiamo una serie di esercizi di lettura musicale organizzati in Step progressivamente sempre più complessi. Con questo metodo potrai mettere in pratica la grammatica arrivando a interiorizzare, in modo graduale, la musicalità.

Ciascuno Step ti guiderà nella lettura musicale di un brano attraverso tre momenti:

1. una lettura ritmica iniziale, per imparare a eseguire in modo uniforme il brano, accompagnando ritmicamente con le mani, con la voce, con la matita sul banco, battendo i piedi o con uno strumento;

2. una lettura melodica con la voce, che riprende lo stesso ritmo dell’esercizio precedente, aggiungendo l’elemento melodico;

3. un accompagnamento, da suonare con uno strumento per assaporare una prima esperienza polifonica.

Il metro o

4 4 c

metro o

4 4 c

Il metro si scrive con una frazione dopo la chiave

2 4

Il numeratore indica il numero di pulsazioni per misura.

Il numeratore indica il numero di pulsazioni per misura.

Il denominatore indica la suddivisione per misura.

Nel la misura ha 2 pulsazioni.

1. Leggi con la voce e con le mani.

La semiminima indica la pulsazione.

Nel metro ci sono 4 pulsazioni.

2 4

Nel la misura ha 2 pulsazioni.

Il denominatore indica la suddivisione per misura. &4 4 4 4 4 4

Il numeratore indica il numero di pulsazioni per Il denominatore indica la suddivisione per misura.

Nel metro ci sono 4 pulsazioni. Nel metro ci sono 4 pulsazioni.

Nel 2/4 la misura ha 2 pulsazioni.

La semiminima indica la pulsazione. &4 2

4 3 Metro

La minima ( h ) = 2 pulsazioni 2 4

La croma ( e ) = 1/2 pulsazione IL METRO 2/4

La semiminima indica la pulsazione.

IL METRO 3/4

Leggi con la voce e con le mani.

3 4

? 4 3 Metro

2. Leggi con la voce e con le mani.

Nel ci sono tre pulsazioni.

La croma ( e ) = 1/2 pulsazione

La croma = 1/2 pulsazione

La minima ( h ) = 2 pulsazioni 2 4

4 4

Nel 3/4 ci sono 3 pulsazioni.

Nel ci sono tre pulsazioni.

3 4

La semiminima da la suddivisione.

1. Leggi con la voce e con le mani.

La semiminima da la suddivisione.

minima col punto vale 3 pulsazioni. h .

4 2

Leggi da solo/a con la voce e con le mani.

La minima col punto vale 3 pulsazioni. h .

Leggi con la voce e con le mani. 3 4

1. Leggi con la voce e con le mani. 3 4

La semiminima dà la suddivisione.

La semiminima = 1 pulsazione

La semiminima ( q ) = 1 pulsazione

La minima = 2 pulsazioni

La semiminima ( q ) = 1 pulsazione

La semiminima = 1 pulsazione

La semiminima ( q ) = 1

La semiminima ( q ) = 1

La minima( h ) = 2

La minima = 2 pulsazioni

La minima col punto ( h ) = 3 = 3/4

La minima( h ) = 2

La minima col punto = 3 pulsazioni

La minima col punto ( h . ) = 3 = 3/4

1. Leggi con la voce e con le mani.

Il valore di una croma è metà di una pulsazione si può scrivere singolarmente o divisa in duina o quartina. Per comodità la chiameremo ti quando è da sola, to-po quando è unita ad un'altra croma. Ti titititotopopo

4

1. Leggi con la voce e con le mani.

Il metro 4/4 Il metro 2/4

Il valore di una croma è metà di una pulsazione si può scrivere singolarmente o divisa in duina o quartina. Per comodità la chiameremo ti quando è da sola, to-po quando è unita ad un'altra croma.

2. Leggi con la voce e con le mani.

Nel la misura ha 2 pulsazioni.

1. Leggi con la voce e con le mani.

4

4

Nel la misura ha 2 pulsazioni.

La semiminima indica la pulsazione.

La semiminima indica la pulsazione.

1. Leggi con la voce e con le mani.

2. Leggi con la voce e con le mani.

Nel la misura ha 2 pulsazioni.

La semiminima indica la pulsazione.

1 Leggi con la voce e con le mani. j œ j œ j œ j œœ œœœ 4 4

4

4

2. Leggi con la voce e con le mani.

2

4 La croma ( e ) = 1/2 pulsazione

1. Leggi con la voce e con le mani.

1. Leggi con la voce e con le mani.

2. Leggi con la voce e con le mani.

4 œœœœœœœ

1. Leggi con la voce e con le mani.

2 Leggi con la voce e con le mani.

Metro

La croma ( e ) = 1/2 pulsazione

La minima ( h ) = 2 pulsazioni 2 4

La minima ( h ) = 2 pulsazioni 2 4 La croma ( e ) = 1/2 pulsazione

2. Leggi da solo/a con la voce e con le mani.

2. Leggi da solo/a con la voce e con le mani.

Nel ci sono tre pulsazioni.

2

2

2. Leggi da solo/a con la voce e con le mani.

La semiminima da la suddivisione.

Nel ci sono tre pulsazioni.

La semiminima ( q ) = 1 pulsazione

La semiminima ( q ) = 1 pulsazione

La minima ( h ) = 2 pulsazioni

La semiminima ( q ) = 1 pulsazione

4 2 œ œ Tata œ œ œ œ topotopo œ œ tata ˙ taa œœ

La minima( h ) = 2 3 4

La semiminima ( q ) = 1

2

La minima col punto vale 3 pulsazioni. h .

3. Scrivi il metro e leggi ritmicamente e melodicamente il brano.

3. Scrivi il metro e leggi ritmicamente e melodicamente il brano.

La semiminima da la suddivisione.

3. Scrivi il metro e leggi ritmicamente e melodicamente il brano. 2 4

3 Scrivi il metro e leggi ritmicamente e melodicamente il brano.

La minima( h ) = 2 3 4

La minima col punto vale 3 pulsazioni. h .

1. Leggi con la voce e con le mani.

&

metro 3/4

3

1. Leggi con la voce e con le mani.

4 Leggi con la voce e con le mani. ? 4 3

4 3

2. Leggi con la voce e con le mani

4 3

2. Leggi con la voce e con le mani 3 4

La semiminima ( q ) = 1

La minima col punto ( h ) = 3 = 3/4

La minima col punto ( h ) = 3 = 3/4 ? 4 3

4 3 œœœ˙œœ˙ .

Per imparare a cantare le note, per prima cosa bisogna concentrarsi solo sull’altezza dei suoni, iniziando in modo graduale con le note Mi e Sol. Leggi lo spartito dal punto di vista ritmico, senza pensare ancora ai valori musicali, seguendo le indicazioni di ciascun esercizio.

LETTURA RITMICA

BRANO B003

1 Leggi ritmicamente lo spartito e reinventa dei nuovi modelli melodici con le sole note Sol e Mi.

2 Sovrapponi le tre righe ritmiche leggendo i valori con i gesti-suono (mani, piedi ecc.).

LETTURA MELODICA con accordo in Do maggiore

BRANO B004

3 Canta e suona le prime due note (Mi e Sol) cercando di rielaborare le varie possibilità (scrivi sul pentagramma degli esempi).

4 click 4 click

&

Accompagnamento (piastre basse o chitarra o tastiera)

Accompagnamento (piastre basse o chitarra o tastiera) Accompagnamento ritmico (percussione a piacere)

Accompagnamento ritmico (percussione a piacere)

(percussione a piacere)

SUONARE/CANTARE

Brano B005

Prova ora a cantare le note Mi e Sol seguendo la partitura. Il tema è eseguito da un’ocarina e un glockenspiel. Prima dell’inizio della melodia ci sono sette misure di pausa.

Intro 7 misure

STEP 2 Mi Sol La

Ora aggiungi alle prime due la nota La.

1 Ripeti più volte le esercitazioni ritmiche che utilizzano le crome con voce, mani ed eventualmente strumenti.

2 Nella lettura melodica vi sono tre note da leggere e memorizzare; reinventa nuove melodie con Mi, Sol e La.

3 Utilizzando le piastre basse, la chitarra oppure la tastiera, inventa un nuovo accompagnamento con le note Do, Sol e Fa.

Accompagnamento (piastre basse o chitarra o tastiera)

Accompagnamento ritmico (percussione a piacere)

Prova ora a cantare le note Mi, Sol e La seguendo la partitura. La melodia parte dopo 4 misure di introduzione.

(Finale

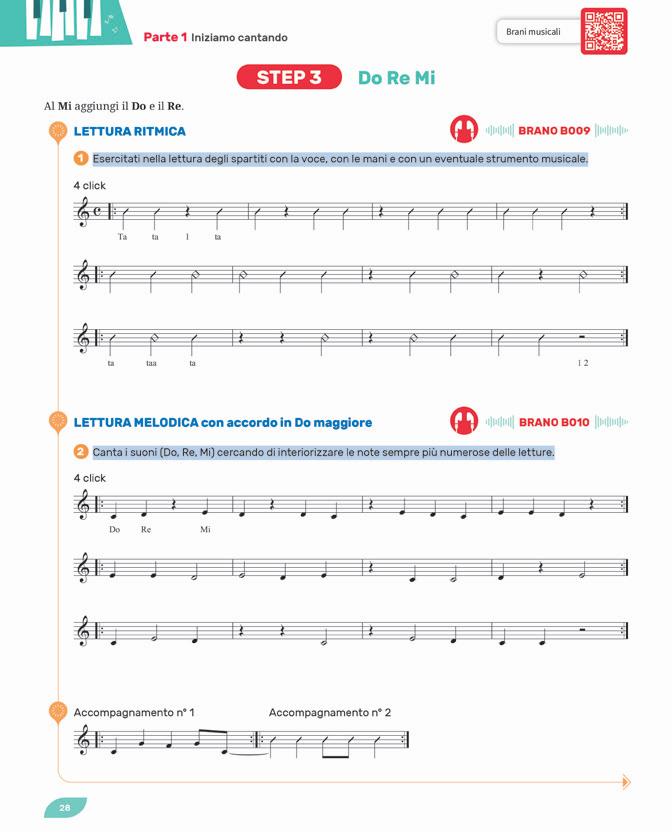

Al Mi aggiungi il Do e il Re.

LETTURA RITMICA

1 Esercitati nella lettura degli spartiti con la voce, con le mani e con un eventuale strumento musicale.

LETTURA MELODICA con accordo in Do maggiore

2 Canta i suoni (Do, Re, Mi) cercando di interiorizzare le note sempre più numerose delle letture.

Utilizza lo stesso giro armonico per tutto lo spartito.

1 Questi temi sono composti da tre note e la loro durata è di otto misure. Leggili ritmicamente con la voce.

2 Per poter meglio leggere la musica, ripeti più volte la misura, la semifrase (due battute), la frase (quattro battute) e infine l’intero periodo (otto battute).

3 Inventa un accompagnamento ritmico e melodico ostinato. Condividi in classe la tua creazione eseguendo uno dei tre temi oppure un’improvvisazione della stessa durata (otto battute).

SUONARE/CANTARE

Brano B012

Per facilitare il tuo compito nella lettura, ma anche per rendere più orecchiabili i temi, in questa partitura la prima e la seconda misura sono identiche rispettivamente alla quinta e alla sesta misura.

4 click

Accompagnamento giro armonico

Prova tu!

1 Rielabora le note delle letture al fine di acquisire pienamente i suoni Do, Re, Mi e Sol.

2 Segui gli accordi indicati oppure utilizza un accompagnamento ritmico melodico ostinato.

SUONARE/CANTARE

Brano B013

Tutti e tre i seguenti temi sono costruiti sulla scala pentatonica o pentafonica (Do Re Mi Sol La). Della stessa scala esistono cinque modi: 1° – Do Re Mi Sol La; 2° – Re Mi Sol La Do; 3° – Mi Sol La Do Re; 4° – Sol La Do Re Mi; 5° – La Do Re Mi Sol.

Accompagnamento & c

1 Improvvisa sui temi utilizzando la scala pentatonica (quelle del quarto e del quinto modo risultano le più efficaci). 2 Esegui l’accompagnamento, per esempio con il classico giro di Do (Do Lam Rem Sol7).

Aggiungendo il Fa l’estensione aumenta ulteriormente.

LETTURA RITMICA

1 Leggi ritmicamente i temi con la voce, poi suonali con gli strumenti.

LETTURA MELODICA con accompagnamento

2 Per poter meglio leggere la musica, ripeti più volte la misura, la semifrase (due battute), la frase (quattro battute) e infine l’intero periodo (otto battute).

SUONARE/CANTARE

Brano B016

MARCO PASETTO

Canta e suona insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne le sei note musicali apprese finora nel primo pentagramma.

4 click

Moderato

Flauto

Glokenspiel

Metallofono soprano

Metallofono contralto

Xilofono soprano

Xilofono contralto

Chitarra Basso

SUONARE/CANTARE

Brano B017

MARCO PASETTO

Anche il seguente tema è composto su sei note. Esercitatevi cantando e suonando insieme.

4 click

Pianoforte

Il seguente spartito presenta tre temi composti con le sette note. Esercitati cantando in scala maggiore di Do.

LETTURA MELODICA

1 Leggi ritmicamente, canta e suona questi tre temi.

2 Dopo la lettura, impara a memoria i tre temi (Chi vive allegro eseguilo in forma di canone a quattro voci).

3 Trova un accompagnamento e suona i temi nei seguenti modi: piano/forte/veloce/lento; diminuendo/ crescendo/accelerando/rallentando.

Suona insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne il seguente brano. STEP 6 Re Mi Fa

LETTURA RITMICA

13. Lettura ritmica (uso del suono gesto e ogni sorta di strumento)

1 Leggi ritmicamente il punto semplice con la voce e con le mani.

4 click

B019

13. Lettura melodica con accordi (Remin7/Lamin7/Mimin7/La7)

Danza Ungherese

LETTURA MELODICA con accordI in Rem7, Lam7, Mim7, La7

B020

2 Leggi e canta le note della Danza ungherese, comprese le sigle, insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne. Potete dividervi in due gruppi.

Danza ungherese

4 click & c

Fischia il vento

& b j j j . j œ Danza Ungherese 13. Lettura ritmica (uso del suono gesto e ogni sorta di strumento)

13. Lettura melodica con accordi (Remin7/Lamin7/Mimin7/La7)

Prova tu!

1 Leggi con la voce e con le mani.

2 Leggi con la voce e con il cartofono (stampa il modello presente nel Libro digitale).

3 Leggi con la voce e con le mani.

4 Leggi con la voce e con il cartofono.

5 Leggi con la voce e con le mani.

6 Leggi con la voce e con il cartofono.

Nelle prossime pagine ti proponiamo una serie di esercizi per comprendere e acquisire dei modelli ritmici sempre più complessi, come la terzina, la quartina di semicrome e il ritmo puntato.

Per mettere in pratica le conoscenze acquisite sul punto semplice suona il seguente brano.

LETTURA RITMICA

12. Lettura ritmica (uso del suono gesto e ogni sorta di strumento)

1 Leggi ritmicamente il punto semplice con la voce e con le mani.

4 click

God save the Queen (Inghilterra)

LETTURA MELODICA con accompagnamento in Si b

God save the Queen (Inghilterra) 12. Lettura ritmica (uso

2 Leggi e canta le note di God save the King insieme ai tuoi compagni e alle tue compagne.

(uso

God save the King 6 click

12. Lettura melodica (uso del Sib) Accompagnamento

Accompagnamento ritmico

• Videolezioni per la flipped classroom

• Orientamento e professioni della musica

• Esercizi creativi per sviluppare le competenze e una personale identità musicale

• Percorsi per l’esame con collegamenti interdisciplinari

• Compiti di realtà disciplinari e interdisciplinari

ISBN 978-88-472-4280-7

ISBN 978-88-472-4281-4

ISBN 978-88-472-4282-1

ISBN 978-88-472-4283-8

ISBN 978-88-472-4284-5

Risorse digitali

Contenuti e strumenti di condivisione, per la lezione in classe e a casa.

Volume A

Volume compatto

Music factor è un corso di musica completo e versatile che aiuta a comprendere in modo coinvolgente e attivo la musica in tutti i suoi aspetti, tenendo conto delle diverse esigenze.

La proposta didattica è finalizzata a stimolare la comprensione del linguaggio musicale e la maturazione di un proprio senso estetico e critico; le abilità e le competenze vengono gradualmente sviluppate per promuovere la musica d’insieme, la creatività e l’improvvisazione.

• Basi musicali suonate da musicisti professionisti

• Spartiti originali pensati per la musica d’insieme

• Percorsi graduali per imparare a improvvisare su scale pentatoniche e modali

Scopri tanti materiali aggiuntivi su: www.musicainclasse.it

in classe

CODICI PER ADOZIONI E PACK VENDITA (modalità mista di tipo b - libro cartaceo e libro digitale)

Volume A + Volume B + Volume C

Volume compatto + Volume C

Volume Didattica inclusiva

Il corso è disponibile nella modalità di tipo C (solo digitale). Per maggiori informazioni www.raffaelloscuola.it/testi-tipo-c

Testo modifi cabile, dizionario integrato, servizio traduzione. Alta leggibilità

Audiobook

Audiolibro integrale curato da speaker professionisti.

Attivazione di risorse e strumenti tramite smartphone o tablet. QR code