L ’ età contemporanea

Didattica per competenze

Attività linguistiche e grammaticali

Atlante geostorico integrato

Apprendimento cooperativo

Didattica per competenze

Attività linguistiche e grammaticali

Atlante geostorico integrato

Apprendimento cooperativo

1 Collegati al portale www.raffaellodigitale.it DIRETTAMENTE ON LINE

2

Clicca sull'icona Raffaello Player on line

Cerca i testi da attivare

3

All'interno del portale è presente tanto materiale da scaricare

1

2

3

Scarica il Raffaello Player dai seguenti store CON IL TUO DEVICE

Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria

Cerca i testi da attivare

1

2

Inserisci il DVD che trovi in allegato al testo e clicca sul file “Raffaello Player” CON IL DVD

Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria

3

Carica i testi presenti nel DVD, cliccando il tasto

Inquadra la pagina e attiva i contenuti multimediali

Lo puoi utilizzare off line anche senza connessione internet

La registrazione è facoltativa e consente di ricevere gli aggiornamenti del testo.

ATTIVA IL M.I.O. BOOK CON IL CODICE DI SBLOCCO RIPORTATO QUI

L ’ età contemporanea

Coordinamento editoriale: Emanuele Palazzi

Redazione: Luca Brecciaroli, Ilaria Cofanelli, Gabriella Giaccone, Emanuele Palazzi

Consulenza didattica: Giovanna Dolcini, Claudia Ferri

Progetto grafico: Alessandra Coppola, Giorgio Lucarini, Simona Albonetti

Illustrazioni: Ivan Stalio, Filippo Pietrobon

Impaginazione: Edistudio

Copertina: Simona Albonetti

Ritocco fotografico: Claudio Campanelli

Cartografia: LS International Cartography

Coordinamento M.I.O. BOOK: Paolo Giuliani

Ufficio multimediale: Enrico Campodonico, Paolo Giuliani, Claudio Marchegiani, Luca Pirani

Le parti ad alta leggibilità di quest’opera sono state realizzate con la font leggimi © Sinnos editrice

Stampa: Gruppo Editoriale Raffaello

Il Gruppo Editoriale Raffaello mette a disposizione i propri libri di testo in formato digitale per gli studenti ipovedenti, non vedenti o con disturbi specifici di apprendimento.

L’attenzione e la cura necessarie per la realizzazione di un libro spesso non sono sufficienti a evitare completamente la presenza di sviste o di piccole imprecisioni. Invitiamo pertanto il lettore a segnalare le eventuali inesattezze riscontrate. Ci saranno utili per le future ristampe.

Tutti i diritti sono riservati.

© 2019

Raffaello Libri S.p.A

Via dell’Industria, 21 60037 Monte San Vito (AN) www.grupporaffaello.it info@grupporaffaello.it

È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, comprese stampa, fotocopie e memorizzazione elettronica se non espressamente autorizzate dall’Editore.

Nel rispetto delle normative vigenti, le immagini che rappresentano marchi o prodotti commerciali hanno esclusivamente valenza didattica.

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.

Ristampa:

Referenze fotografiche

Archivi Alinari, Firenze - Engler / Ullstein Bild/Archivi Alinari - DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - 2001 / TopFoto / Archivi Alinari - Iberfoto / Archivi Alinari - World History Archive/Archivi Alinari - Granger, NYC /Archivi Alinari - Fine Art Images/Archivi Alinari - 2005/HIP / TopFoto / Archivi Alinari - The British Library Board/Archivi Alinari - Hervé Lewandowski / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Christie's Images / Artothek/Archivi Alinari - © Mary Evans / Archivi Alinari - Imagno/Archivi Alinari - Veneranda Biblioteca Ambrosiana / DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - Per Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Turi Luca, 1991 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - EPA / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Antonio Monteforte, 1993 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Agence Bulloz / RMN-Rèunion des Musèes Nationaux/ distr. Alinari - Thierry Ollivier / RMNRéunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - CNAC/MNAM / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Sergey Guneev / Sputnik/ Archivi Alinari - 2002/ UPPA / TopFoto / Archivi Alinari - UIG/Archivi Alinari - Ullstein Bild / Archivi Alinari - Archivio Bruni/Gestione Archivi Alinari, Firenze - Albert Harlingue / Roger-Viollet/ Alinari - Colección Gasca / Iberfoto/Archivi Alinari - Toni Schneiders / Interfoto/ Archivi Alinari - BPK/Archivi Alinari - Ronald Grant Archive / © Mary Evans / Archivi Alinari - ÷NB / Imagno/Archivi Alinari - Austrian Archives / Imagno/Archivi Alinari - Interfoto/Archivi Alinari - Quint Lox / Liszt Collection/Archivi Alinari - Gérard Blot / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Roger-Viollet/AlinariGiuseppe Giglia, 2008 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - Archiv Friedrich / Interfoto/Archivi Alinari - Istituto Luce/Gestione Archivi Alinari - Heinrich Hoffmann / BPK/Archivi Alinari - Votava / Imagno/Archivi Alinari - awkz / Interfoto/Archivi Alinari - Paul Mai / Ullstein Bild / Archivi Alinari - RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Luca Zennaro, 1944 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Petit Palais / Roger-Viollet/ Alinari - Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - BHVP / Roger-Viollet/Alinari - BeBa / Iberfoto/Archivi Alinari - Artothek/ Archivi Alinari - Conservatori Riuniti di Siena/Archivi Alinari - Hartramph / Ullstein Bild / Archivi Alinari - Kurt Hamann / Ullstein Bild / Archivi Alinari - © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari - EPA PHOTO / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Carlo Ferraro, 1999 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Musée Carnavalet / Roger-Viollet/Alinari - Mary Evans/Scala, Firenze - Scala, Firenze - Scala, Firenze su concessione Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo - Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin - DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze - A. Dagli Orti/Scala, Firenze - White Images/Scala, Firenze - The British Library Board/ Scala, Firenze - Ann Ronan/Heritage Images/Scala, Firenze - Museum of Fine Arts, Boston/Scala, Firenze - Christie's Images, London/Scala, Firenze - Photo Josse/Scala, Firenze - Werner Forman Archive/Scala, Firenze- Mario Bonotto/Foto Scala, Firenze - Scala, Firenze/Luciano Romano - Scala, Firenze/Mauro Ranzani - Veneranda Biblioteca Ambrosiana/DeAgostini Picture, Library/Scala, FirenzeManuel Cohen/Scala, Flirenze - The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/ Scala, Firenze - The Morgan Library & Museum/Art Resource, NY/Scala, FirenzeDUfoto/Scala, Firenze - Austrian Archives/Scala, Firenze - Scala Firenze/Heritage Images - The Print Collector/Heritage-Images/Scala, Firenze - Museo Nacional del Prado/Scala, Firenze - Stapleton Historical Collection/Heritage Images/Scala, Firenze - Mimmo Frassineti © 2018. AGF/Scala, Firenze - Cinecittà Luce /Scala, Firenze - Keystone Archives/Heritage Images/Scala, Firenze - National Portrait Gallery, London/ Scala, Firenze - Adagp Images, Paris, / SCALA, Firenze - Scala, Firenze/V&A Images/Victoria and Albert Museum, Londra - Trustees of the Wallace Collection, Londra/ SCALA, Firenze - Smithsonian American Art Museum/Art Resource/Scala, Firenze - 123RF - Istockphoto - Shutterstock - Getty imagesAlamy - archivio fotografico Gruppo Ed. Raffaello

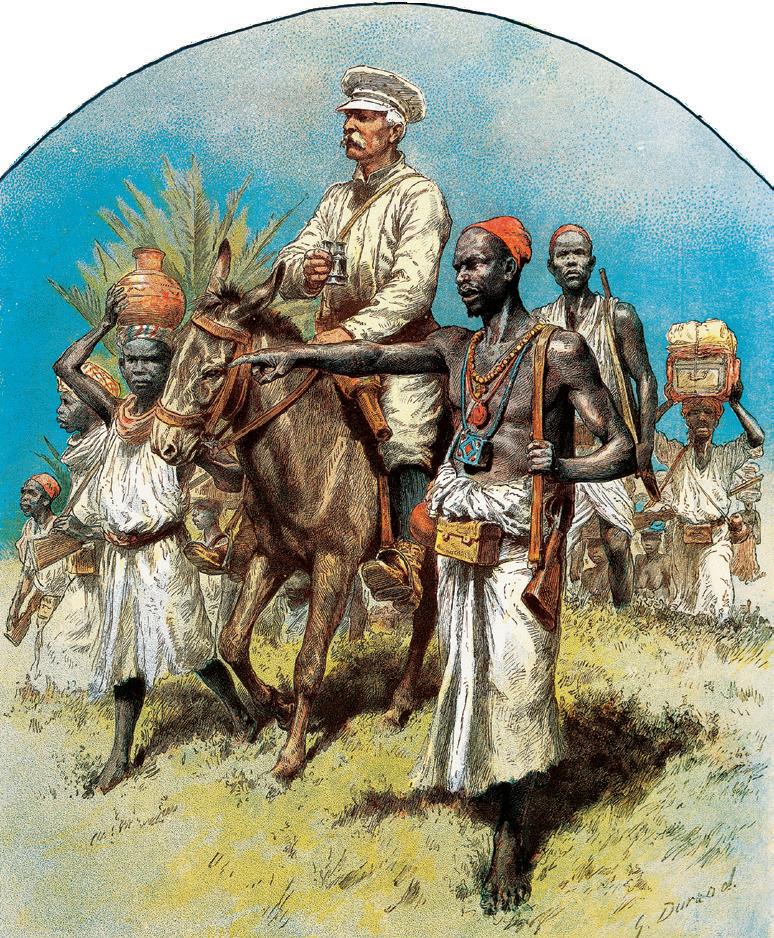

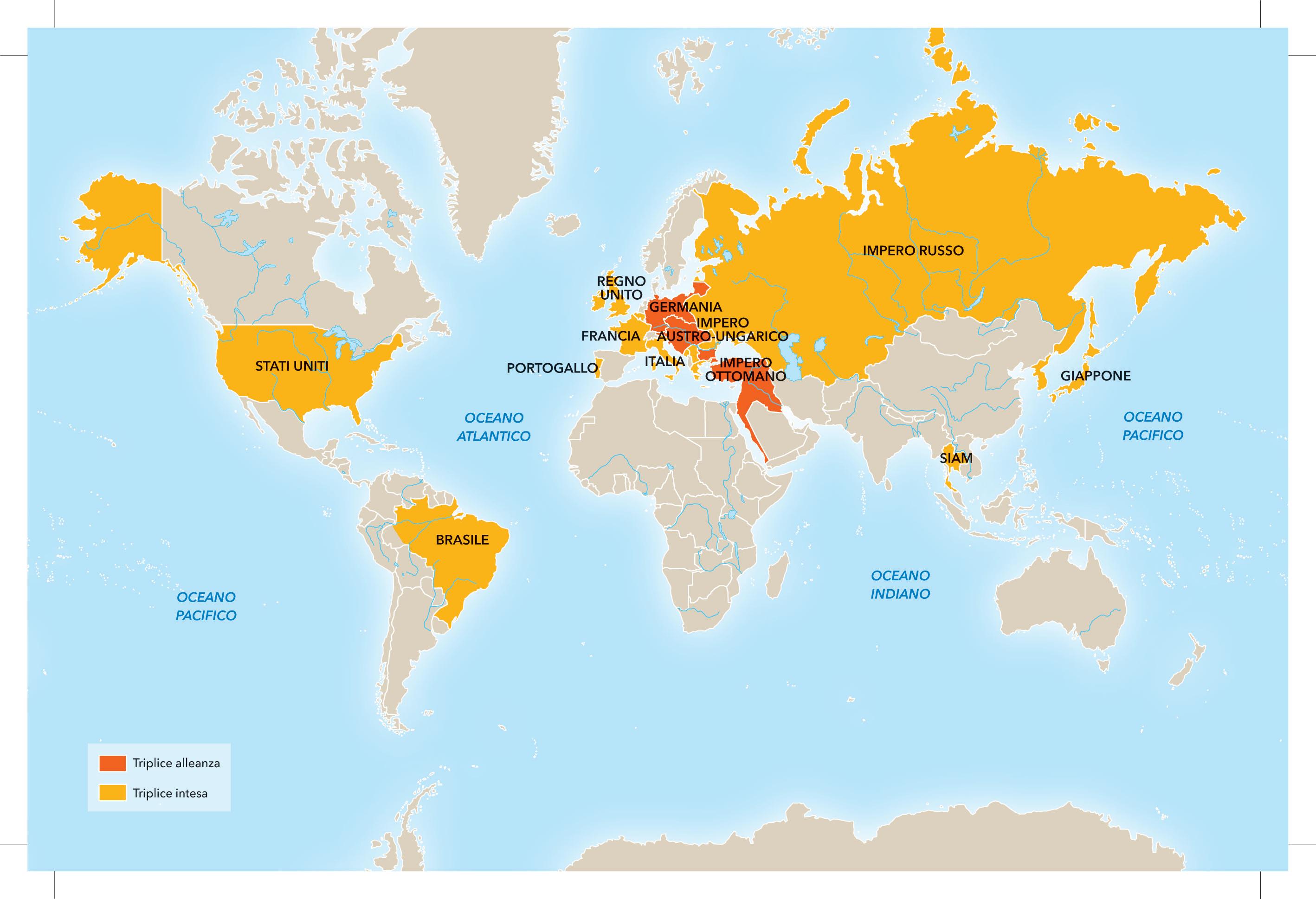

Nella seconda metà dell’Ottocento le potenze europee che avevano avuto un ruolo di primo piano all’epoca del colonialismo (XVI-XVIII secolo) diedero nuovo impulso alla conquista del pianeta e alla sottomissione di intere regioni e popoli ai loro interessi politici ed economici: è l’epoca dell’imperialismo. Ne furono protagonisti soprattutto Regno Unito e Francia, seguite da Germania, Belgio, Stati Uniti e Giappone. Anche l’Italia, che tra fine Ottocento e inizio Novecento stava diventando uno Stato liberale e cominciava il proprio decollo industriale, partecipò alla stagione imperialista. Vittime dell’imperialismo furono molti Paesi dell’Africa e dell’Asia.

1871-1888

Cancellierato di Bismarck

1876

Inizio età imperialismo

La regina Vittoria diventa imperatrice dell’India

1870

Sconfitta della Francia nella guerra franco-prussiana

v Nell’Ottocento, Francia, Olanda, Belgio e Germania diventano Paesi industriali. Aumenta la concorrenza fra i Paesi più sviluppati.

v I Paesi dell’Europa meridionale e centro-orientale rimangono estranei al processo di industrializzazione.

v Gli USA, dopo la guerra civile del 1861-1865, conoscono una rapida crescita demografica ed economica, gettando le basi per trasformarsi in un Paese capitalistico e industriale. La Russia, invece, rimane arretrata sia sul piano politico sia sul piano economico.

v L’Italia, dopo il Risorgimento e la conquista dell’unità, avvia un lento processo di modernizzazione, cercando di recuperare il ritardo nei confronti degli altri Paesi europei.

1878

Congresso di Berlino

1881-1895

Espansione francese in Africa

1882

Triplice alleanza

1887

Sconfitta di Dogali

1884-1885

Conferenza di Berlino

1889

Trattato di Uccialli

Gli Stati Uniti entrarono nell’impresa coloniale sostenendo l’indipendenza di Cuba dalla Spagna, per poi estendere la loro influenza su America latina e isole del Pacifico.

1896

Sconfitta di Adua

Le potenze europee diressero i loro obiettivi coloniali sull’Africa (occupandola quasi interamente e spartendosela a tavolino alla fine del XIX secolo) e sul Sud-Est asiatico.

Il Giappone espanse i suoi domini su isole del Pacifico, Corea e Manciuria, entrando in conflitto con la Russia.

1900

Presenza semi-coloniale di diverse potenze europee in Cina

1905

Guerra russo-giapponese

Prima rivoluzione russa

1911-1912

Guerra di Libia

1898

Guerra tra Stati Uniti e Spagna

1908

Rivolta dei Giovani turchi

1914-1918

Prima guerra mondiale

v Regno Unito, Francia, Germania, USA e Giappone sono protagonisti dell’imperialismo, cioè dell’assoggettamento politico ed economico di vaste regioni del pianeta e dello sfruttamento delle loro risorse.

v L’Italia partecipa alla spartizione imperialista, concentrando i suoi interessi sul Corno d’Africa e sulla Libia.

v L’Africa subisce il dominio imperialistico, specialmente di Francia e Regno Unito.

v L’Asia soffre sia l’imperialismo occidentale (Francia, Regno Unito, USA) sia quello interno (il Giappone espande la propria area d’influenza, anche a danno della Russia). La Cina rimane formalmente autonoma, ma in realtà è soggetta allo sfruttamento economico occidentale.

v L’Italia getta le basi per trasformarsi in un grande Paese liberale e industriale.

Quale fu la causa principale dell’espansione coloniale europea nel corso del XV e del XVI secolo? Sottolinea la frase che ti consente di rispondere.

Transoceanico

Dalla fine del XV secolo alla prima metà del XIX: il colonialismo

Tra XV e XVI secolo, le scoperte geografiche di Spagna e Portogallo, e in un secondo momento di Francia, Regno Unito e Olanda, avevano portato alla fondazione di colonie nei territori scoperti. I colonizzatori europei si erano stabiliti in regioni più o meno grandi, nelle quali avevano sottomesso le popolazioni locali (come nel caso delle potenze iberiche nelle Americhe) oppure fondato scali commerciali (come fece il Portogallo in Asia). La motivazione principale era per lo più economica, in quanto il possesso di colonie garantiva alle potenze europee il controllo sui commerci transoceanici. L’espansione europea aveva portato alla creazione di grandi imperi coloniali. Il più grande e importante era l’impero spagnolo, che comprendeva quasi tutto il continente americano dalle regioni dell’America settentrionale comprese tra la California e la Florida fino alla Patagonia, all’estremo sud dell’America meridionale (ad eccezione del Brasile, che era sotto la sovranità portoghese). Nella prima metà del XIX secolo, però, la «classifica» delle potenze coloniali subì un profondo cambiamento: la Spagna perse le sue colonie americane, mentre Regno Unito e Francia, pur avendo perso i possedimenti acquistati nel Nord-America a partire del XVII secolo, rafforzarono i loro domini in Asia e Africa imponendosi come potenze dominanti.

Il colonialismo europeo nel 1870

La carta mostra i possedimenti coloniali europei nella seconda metà del XIX secolo. Come vedi, attorno al 1870 il Regno Unito aveva il controllo di ampie regioni del mondo: da esse ricavava le materie prime che gli consentivano di mantenere un indiscusso primato economico mondiale. Nello stesso periodo la Francia concentrò le sue attenzioni sul SudEst asiatico e sul Mediterraneo meridionale. Rispondi alle domande.

1. Nel 1870 fra quali potenze europee risultano «spartiti» i continenti di Africa e Asia?

2. Spagna, Portogallo e Olanda, ossia le grandi potenze coloniali del XVI-XVIII secolo, occupavano ancora molti territori? Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda. No.

Verso la fine del XIX secolo il processo di colonizzazione subì una forte accelerazione. Tale processo assunse alcune caratteristiche che lo resero in parte diverso rispetto al colonialismo dei secoli passati:

• coinvolse un numero molto maggiore di potenze;

• usò quasi sempre le armi per imporsi;

• puntò al dominio politico, oltreché economico, di intere regioni

Gli storici chiamano imperialismo questa nuova forma di colonialismo. L’età dell’imperialismo ebbe inizio dopo il 1870 e si concluse nel 1914, con lo scoppio della Prima guerra mondiale. I protagonisti della stagione imperialista furono innanzitutto il Regno Unito e la Francia e, in seguito, anche il Belgio, la Russia, la Germania e l’Italia.

Alle potenze europee si aggiunsero gli Stati Uniti d’America (in America latina e nelle Filippine) e il Giappone (in Asia).

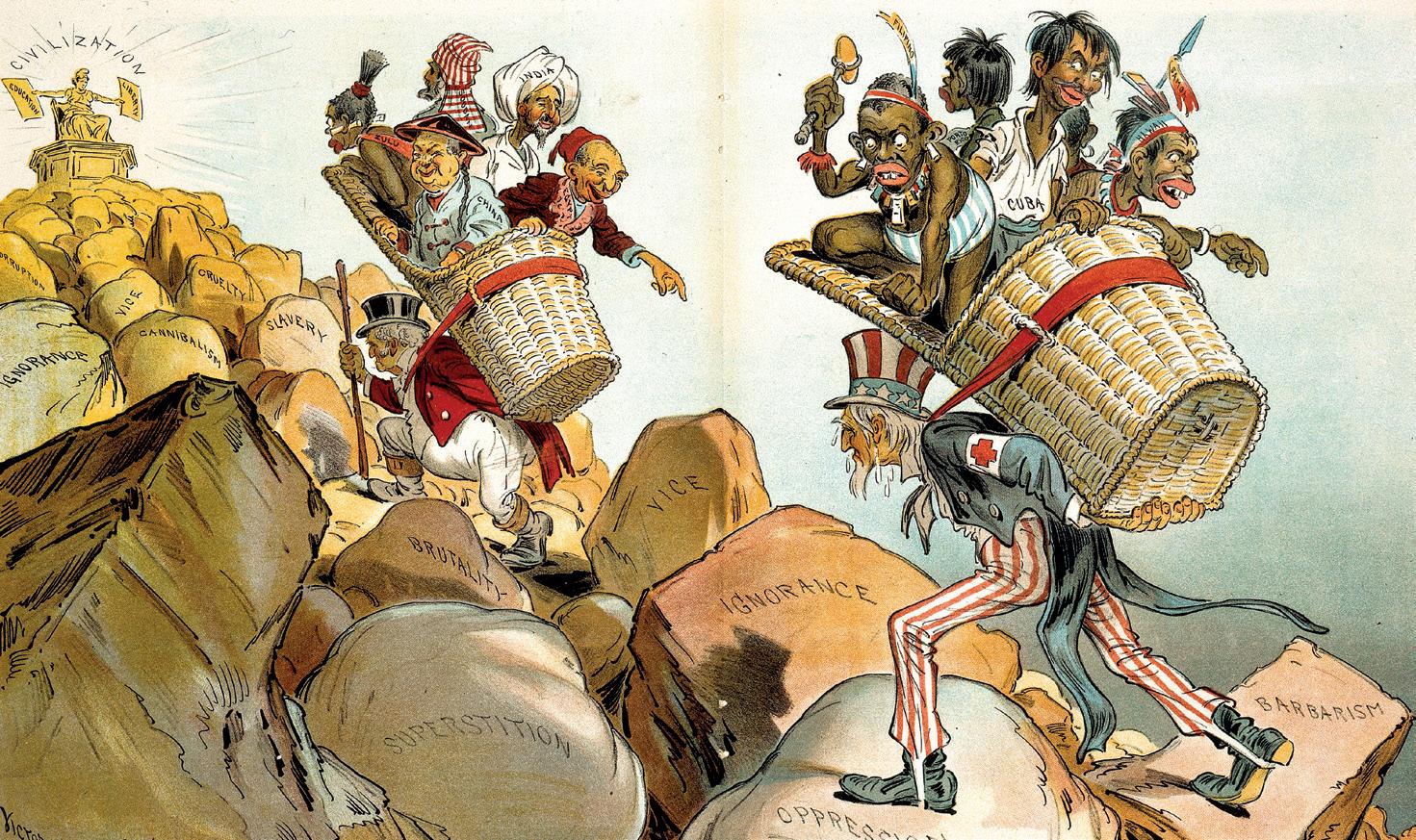

Gli imperialisti cercarono di giustificare moralmente e teoricamente la loro politica di sottomissione utilizzando in chiave politica le teorie sull’evoluzione delle specie del naturalista britannico Charles Darwin (18091882) secondo cui i soggetti più forti e capaci di adattarsi all’ambiente sono destinati a vincere la lotta per la sopravvivenza nei confronti degli individui più deboli. Questa teoria, elaborata da Darwin nel campo della biologia (cioè la scienza che studia gli esseri viventi), venne applicata anche allo studio della società umana.

Il risultato fu il «darwinismo sociale», cioè la teoria che afferma che anche nella società umana ci sono soggetti più forti destinati a dominare e soggetti più deboli destinati a essere oppressi. Il darwinismo sociale usava il linguaggio della scienza, ma in realtà non aveva nulla di scientifico: esso forniva una giustificazione ideologica e pseudoscientifica alla volontà di conquista dei Paesi più potenti a danno di quelli più fragili. Scienziati e filosofi basarono inoltre su quelle teorie la tesi della superiorità della «razza» bianca, dimostrata dal fatto che la civiltà dei bianchi aveva raggiunto un alto livello culturale e tecnologico. Questa considerazione portava a giustificare la sottomissione dei popoli colonizzati (di pelle nera o gialla) come «educazione» alla civiltà. Si arrivò addirittura a ritenere che fosse un compito morale dell’uomo bianco quello di innalzare popoli ritenuti inferiori. Il razzismo (la discriminazione fondata sulla presunta differenza tra «razze» superiori e inferiori) comprese anche il concetto di «purità della razza»: all’interno della «razza» bianca venivano individuate delle categorie considerate anomale, quali i portatori di handicap, gli omosessuali, i rom e gli ebrei. I pregiudizi verso quelle persone fomentarono discriminazioni che si tradussero spesso in violenza collettiva. In quel clima prese particolarmente vigore l’antisemitismo, cioè l’ostilità verso gli ebrei.

COMPRENDO IL TESTO

Sottolinea le caratteristiche che differenziano l’imperialismo dal colonialismo.

Charles Darwin raccolse i dati dell’evoluzione delle specie animali e vegetali, viaggiando intorno al mondo. Pubblicò i suoi studi nel libro L’origine delle specie per selezione naturale, nel 1859.

COMPRENDO IL TESTO

Perché le teorie di Darwin furono usate per giustificare l’imperialismo degli Stati europei?

a Perché sostenevano la superiorità della razza bianca.

b Perché affermavano il diritto del più forte a prevalere sul più debole.

c Perché si accordavano con la morale cristiana. X

LAVORO SULLA LINGUA

Elenca le sette parole chiave che definiscono il concetto di «nazione». L’esercizio è avviato.

1. Lingua

2. 3. 4.

Storia

Usi

Costumi

5. 6. 7. Indipendenza

Territorio con precisi confini

Libertà

L’imperialismo era sostenuto ideologicamente, oltre che dal darwinismo sociale, dal nazionalismo.

Il nazionalismo era un’eredità della Rivoluzione francese del 1789. Per i rivoluzionari la nazione era un soggetto storico formato da un popolo che condivideva lingua, storia, usi e costumi e da un territorio con precisi confini. Ogni popolo che formava una nazione, sostenevano i rivoluzionari, aveva diritto alla propria libertà e indipendenza.

Nella prima metà dell’Ottocento questa idea di nazione si era diffusa in Europa e nelle Americhe ed era stata uno strumento di liberazione: i greci, i polacchi, gli italiani, i tedeschi e i popoli latino-americani avevano fatto appello agli ideali nazionali nella loro lotta per liberarsi dall’oppressione straniera e per conquistare la propria indipendenza politica. L’idea di nazione, dunque, era un ideale democratico.

Nella seconda metà del XIX secolo, però, l’idea di nazione cambiò radicalmente di significato e diventò un’arma usata dai governi per rafforzare la loro politica di potenza. L’identità nazionale finì per esaltare lo spirito di competizione fra gli Stati e per convincere i cittadini di un certo Paese di essere superiori e migliori degli altri. Nacque così il nazionalismo, cioè la violenta rivendicazione della propria supremazia su altre nazioni.

LAVORO SULLA FONTE

La «religione della patria»

Nel saggio L’idea di nazione, pubblicato nel 1961, lo storico Federico Chabod (1901-1960) indaga sul significato del termine nazione. L’attuale significato nacque nell’Ottocento, influenzato dal Romanticismo. In quel contesto culturale all’idea di nazione, intesa soprattutto come Stato, si sovrappone quella di patria, cioè di territorio abitato da un popolo che condivide lingua, storia e tradizioni. Alla patria è attribuito un valore sacro e i popoli che vivono in una patria-nazione frammentata e soggetta allo straniero sentono di sacrificare la vita per essa.

Il secolo XIX conosce quel che il Settecento ignorava: le passioni nazionali.

[…] La nazione diventa la patria: e la patria diviene la nuova divinità del mondo moderno.

Nuova divinità: e come tale sacra. […] Patria, sacra; sangue versato per essa, santo. Ed ecco che da allora, effettivamente, voi sentite parlare di martiri per l’indipendenza, la libertà, l’unità della patria […]. Gran mutare del senso delle parole! Per diciotto secoli, il termine martire era stato riservato a coloro che versavano il proprio sangue per difendere la propria fede religiosa; martire era chi cadeva col nome di Cristo sulle labbra. Ora, per la prima volta, il termine viene assunto ad indicare valori, affetti, sacrifici politici: i quali dunque acquistano l’importanza e la profondità dei valori, affetti, sacrifici religiosi, diventano religione anch’essi […].

La “religione della patria”, cioè della nazione. I due termini sono equivalenti. [...]

Rispondi alle domande.

1. Da quando in Europa il termine «nazione» si identifica con il termine «patria»?

Dal XIX secolo.

2. Che cosa diventa la patria nel XIX secolo?

La nuova divinità del mondo moderno.

3. Che significato assume il termine «martire» a partire dal XIX secolo?

Chi versa il proprio sangue per valori, affetti, sacrifici politici.

Le cause dell’imperialismo occidentale in Africa e in Asia furono principalmente economiche. Le nuove terre conquistate, infatti, assicuravano la fornitura di materie prime necessarie all’industria (come il petrolio, i minerali pregiati o le fibre naturali per tessuti) e costituivano un mercato in cui vendere le merci prodotte.

L’economia delle colonie, dunque, si piegò agli interessi delle potenze imperialiste. Per esempio, la produzione agricola destinata al consumo locale fu limitata e venne sostituita dalla coltivazione in immense piantagioni di pochi o di un solo prodotto agricolo (monocoltura) destinato all’esportazione: cacao, caffè, arachidi ecc. Lo stesso avvenne nel settore minerario. L’importazione di prodotti occidentali realizzati in serie, e perciò meno costosi, distrusse l’artigianato locale, incapace di reggere la concorrenza.

Le colonie furono obbligate a importare solo i prodotti industriali dello Stato imperialista dove esportavano, invece, le loro materie prime. In questo modo, lo Stato imperialista aumentò la sua ricchezza, mentre le sue colonie non ebbero più possibilità di svilupparsi autonomamente.

L’imperialismo ebbe però anche obiettivi politici: in Francia, per esempio, l’occupazione di territori extraeuropei serviva a rafforzare il prestigio nazionale

Inoltre, fu utile per dare sfogo alle tensioni sociali interne ai Paesi industrializzati: il sogno dell’impero, infatti, «distraeva» milioni di lavoratori dai problemi economici e sociali che vivevano nella quotidianità, illudendoli con il miraggio di nuove opportunità di lavoro e di ricchezza.

Indigeni del Ghana lavorano in una piantagione di cacao per i coloni bianchi.

L’industria tessile del Regno Unito conobbe un notevole sviluppo nel XIX secolo: era favorita da macchinari, messi a punto nel Settecento, che potevano essere usati da donne e bambini (manodopera a basso costo), e godeva di una eccezionale disponibilità di cotone proveniente soprattutto dalle colonie indiane (anche questa risorsa era a basso costo).

COMPRENDO IL TESTO

Sottolinea con colori diversi:

• le conseguenze economiche dell’imperialismo nei Paesi sottomessi;

• le conseguenze economiche dell’imperialismo nei Paesi dominanti

Sottolinea con colori diversi le conquiste britanniche e quelle francesi in Africa.

Erano i coloni provenienti dall’Olanda che si erano installati nella zona del Capo di Buona Speranza dopo la fondazione di Città del Capo nel 1652. Il termine deriva dall’olandese boer, «contadino».

Le politiche di conquista degli Stati europei, soprattutto di Regno Unito e Francia, si rivolsero principalmente verso l’Africa.

L’espansione britannica si concentrò in Sudan, Uganda e Kenya e nelle regioni a nord della Colonia del Capo (l’attuale Sudafrica), che entrarono a far parte dei possedimenti britannici dopo una dura guerra contro i boeri, i discendenti dei coloni olandesi che abitavano la regione da oltre un secolo e mezzo.

La Francia, invece, occupò le regioni occidentali e centrali del continente, assicurandosi anche il controllo dell’Algeria. Pure il Belgio partecipò alla conquista dell’Africa: re Leopoldo II finanziò le spedizioni dell’esploratore Henry Stanley che risalì il fiume Congo stipulando per conto del re contratti commerciali con i capitribù locali. A seguito di queste operazioni fu fondato nel 1884-1885 lo Stato del Congo, sotto la sovranità belga.

Protettorato

È una forma di tutela politica e militare esercitata da uno Stato più potente nei confronti di un altro. In base a un accordo internazionale, lo Stato protettore può intervenire negli affari interni e internazionali dello Stato «protetto».

Le conquiste, però, scatenarono una forte rivalità e gravi tensioni fra le potenze europee, ciascuna delle quali voleva costruire un impero coloniale sempre più ampio. Per evitare la guerra e per giungere a un accordo generale, tra il 1884 e il 1885 si tenne la Conferenza coloniale di Berlino: quattordici Stati si accordarono per spartirsi il continente africano. La divisione fu fatta «a tavolino» sulla base degli equilibri politici e strategici tra le potenze, senza tenere conto delle realtà locali che da secoli vivevano in quelle terre.

In India il Regno Unito esercitava la sua egemonia grazie alla Compagnia delle Indie orientali, un’associazione privata che in realtà agiva come un vero e proprio Stato, dotato di un suo governatore (nominato dal governo britannico), di un esercito e del potere di stringere accordi diplomatici. Nella seconda metà del XIX secolo Londra, preoccupata per l’eccessiva autonomia del Governatore della Compagnia delle Indie, assunse direttamente il governo del Paese. L’India, infatti, era la colonia più importante per l’economia britannica. Nel 1876 nacque così l’Impero indiano, al quale si aggiunsero, nel 1886, anche la Birmania (l’attuale Myanmar) e la penisola malese: la regina Vittoria diventò «imperatrice d’India». Nel continente asiatico l’espansione francese, che mirava al possesso delle materie prime locali (fra cui gomma e riso) e a strappare l’egemonia dell’area al Regno Unito, si rivolse verso la regione sud-orientale. Fin dal 1860 la Francia aveva ottenuto il protettorato sulla Cambogia; nel 1884 essa riunì in un solo regime coloniale, detto Unione indocinese, il Vietnam del Sud (Cocincina), il Vietnam del Nord (Tonchino) e la Cambogia.

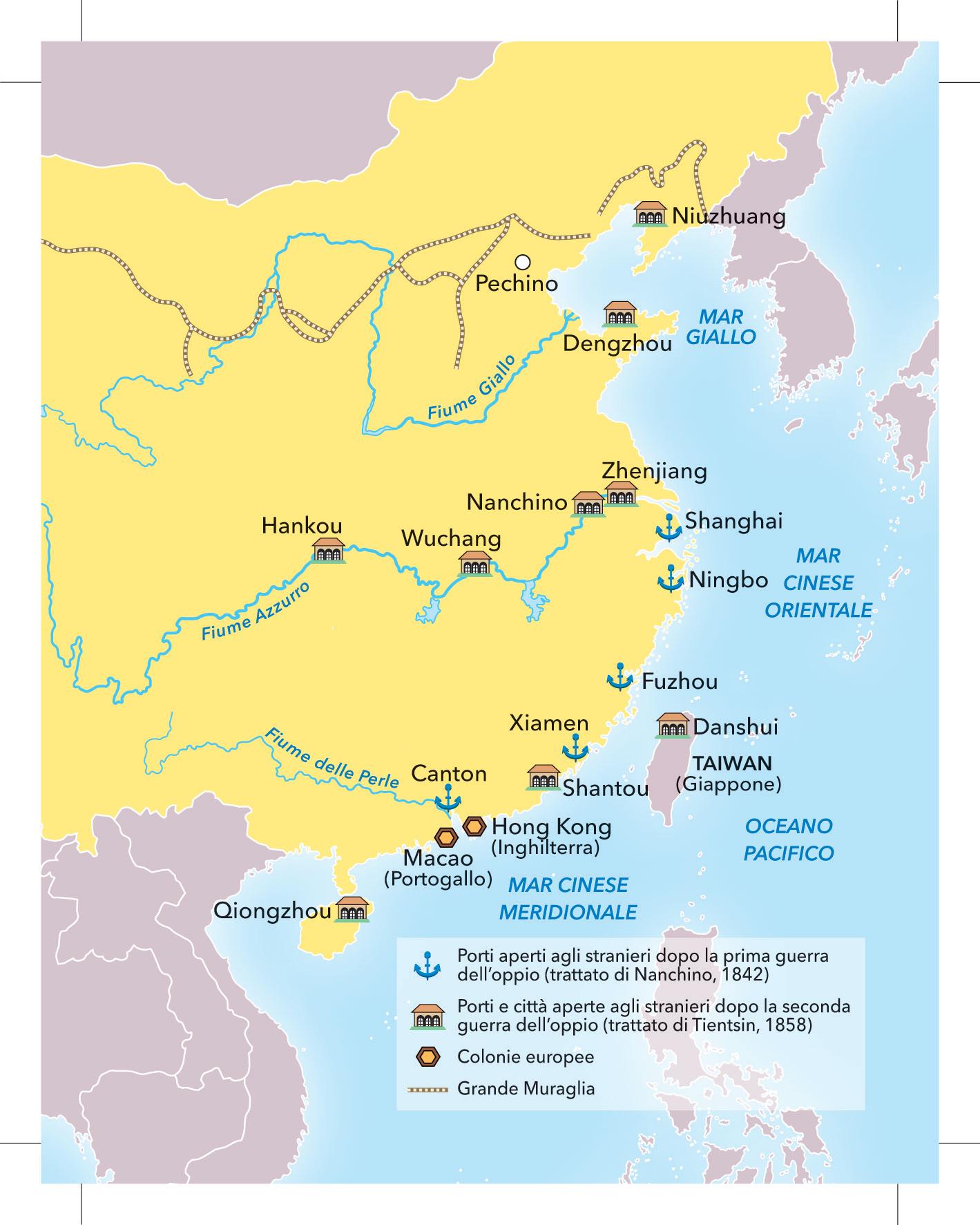

L’intervento dei Paesi occidentali in Asia suscitava grande preoccupazione in Cina. I rapporti tra il grande impero asiatico e l’Occidente erano già da tempo tesi. A metà Ottocento il Regno Unito aveva favorito il commercio illegale di oppio non rispettando le leggi cinesi nel commercio della droga, provocando così le cosidette guerre dell’Oppio (1839-1842 e 1856-1860). La vittoria dei britannici aveva costretto la Cina ad accettare trattati commerciali sfavorevoli sia con Francia, Regno Unito e Stati Uniti. A indebolire l’autorità della dinastia Manciù, che regnava da due secoli sull’immenso impero, contribuirono anche l’occupazione di alcuni territori nord-occidentali da parte dei russi, della Corea e dell’isola di Formosa (1894-1895) da parte del Giappone, mentre la Germania nel 1897 insediò una base commerciale sul mar Giallo. Nel 1900 scoppiò la rivolta popolare detta dei Boxer («pugili»): fu promossa dai patrioti dell’antica e segreta Società della giustizia e della concordia, gruppo popolare fortemente contrario alla presenza occidentale in Cina. Alla società aderivano molti allievi delle scuole di kung fu, «pugili» per gli europei. La rivolta causò molte vittime e provocò l’intervento armato delle potenze coloniali, che culminò con la presa di Pechino nell’agosto 1900: ci furono molti morti, saccheggi e violenze; l’imperatrice Ci Xi fu costretta a sottoscrivere pesanti condizioni di resa e accordi commerciali molto penalizzanti. All’inizio del XX secolo l’economia cinese era completamente controllata dalle potenze straniere.

La copertina di «Le Petit Parisien» illustrava nel 1901 le esecuzioni dei Boxer che, nella cittadina di Pao Ting Fu, avevano attaccato una missione cattolica facendo strage di connazionali.

La «torta» cinese

Questa vignetta comparve nel 1861 su un giornale satirico. Sono raffigurati diversi personaggi seduti attorno a un tavolo, in aperto conflitto tra loro.

Completa il testo con le parole mancanti e con il numero relativo a ciascun personaggio.

Possiamo riconoscere la del Regno Unito , il re di Prussia , lo zar di , la Francia (ritratta simbolicamente attraverso la figura femminile della Marianne, uno dei simboli della rivoluzione) , il Giappone rappresentato da un . La Cina è raffigurata come una grande da spartirsi tra le grandi potenze. Alcuni hanno in mano dei coltelli, a testimoniare sia le espansioni di tipo commerciale, sia le occupazioni militari da parte delle potenze industriali.

Dietro i diversi personaggi un mandarino

di opporsi alla spartizione, anche se invano. La Cina, infatti, non riuscì a fronteggiare le mire imperialistiche di europei e giapponesi.

Quale elemento comune all’economia tedesca e a quella giapponese spinse le due potenze a intraprendere la strada dell’imperialismo? L’industrializzazione.

Alla fine dell’Ottocento anche la Germania iniziò una politica imperialista: • in Asia occupò alcune isole del Pacifico; • in Africa s’impadronì del Togo e del Camerun e istituì le colonie dell’Africa sud-occidentale (l’attuale Namibia) e dell’Africa orientale (l’attuale Tanzania). Nel 1888, il nuovo imperatore Guglielmo II aveva cominciato a mostrare aspirazioni di grandezza espandendo i suoi domini. Gli industriali si mostravano favorevoli alla politica imperialistica, in cui vedevano un’opportunità di crescita e di sviluppo per l’industria siderurgica e navale e un possibile allargamento del mercato per i prodotti tedeschi. In quello stesso periodo il Giappone era un Paese in via di prepotente industrializzazione e questo influì sui rapporti con il mondo esterno. Infatti, al pari delle potenze europee, ben presto divenne una potenza imperialista: occupò l’isola di Formosa e la Corea, tentando poi di espandersi in Manciuria Questa politica aggressiva allarmò la vicina Russia e portò alla guerra fra i due Paesi (1905). Il Giappone vinse la guerra, occupò la Manciuria e si affermò come una potenza di primo piano in Estremo Oriente e nel Pacifico. Per la Russia, che credeva di essere una grande potenza in grado di controllare facilmente il piccolo Giappone, si trattò di una sconfitta umiliante che, come vedremo, schiuse le porte alla rivoluzione.

L’Europa conquista il mondo

Osserva i grafici che mostrano quanta parte del mondo l’Europa ha occupato in vari momenti storici.

Rispondi alla domanda.

• In quale anno l’estensione delle dipendenze coloniali europee raggiunse la sua massima espansione?

Nel 1914.

Gli Stati Uniti avevano mantenuto per decenni una politica estera isolazionista, cioè estranea alle vicende internazionali. Alla fine del secolo, però, Washington ruppe il tradizionale isolamento. Nel 1898 gli Stati Uniti si scontrarono con la Spagna per il controllo di Cuba, che si era ribellata al dominio spagnolo e aveva invocato il sostegno del potente vicino. In pochi giorni l’esercito statunitense ebbe ragione delle truppe spagnole. Negli anni successivi gli Stati Uniti estesero la loro influenza anche sulle Filippine e sulle isole Samoa, Caroline, Marianne e Hawaii nell’oceano Pacifico.

Inoltre, nel 1903, quando la Colombia non confermò agli Stati Uniti il consenso, precedentemente accordato, di costruire un canale artificiale per unire l’Atlantico al Pacifico, questi non esitarono a provocare un’insurrezione che si concluse con la nascita di uno Stato indipendente, lo Stato di Panama, che concesse agli statunitensi ciò che la Colombia aveva loro negato.

SVILUPPO LE COMPETENZE

Rielaboro le informazioni

Distingui i Paesi su cui gli Stati Uniti estesero la loro influenza in base alla loro collocazione geografica: - sull’oceano Atlantico: - sull’oceano Pacifico:

- tra i due oceani: Cuba Stato di Panama. Filippine, Samoa, Caroline, Marianne, Hawaii

1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. allargamento dei mercati – darwinismo sociale – reperimento di materie prime – nazionalismo – manodopera a basso costo – razzismo

Imperialismo (1870-1914)

Conquista militare e sottomissione politica ed economica

È giustificato con il e alimentato da e da

darwinismo sociale nazionalismo

razzismo

Ha come obiettivi economici:

allargamento dei mercati reperimento di materie prime manodopera a basso costo

2. Riordina nella tabella gli imperi coloniali costituiti dalle potenze imperialiste. L’esercizio è avviato.

Colonia del Capo – Camerun – Africa centrale e occidentale – Uganda – Belgio – Kenya – Congo – Algeria – India – Isole del Pacifico – Sudan – Germania – Africa orientale e sud-occidentale – Regno Unito – Togo

imperialiste

Francia

Regno Unito

Belgio

Germania

[ASIA] Vietnam del Nord, Vietnam del Sud, Cambogia [AFRICA]

[ASIA] [AFRICA] [AFRICA]

Africa centrale e occidentale, Algeria

India

Sudan, Uganda, Kenya, Colonia del Capo

Congo

[ASIA] [AFRICA]

Isole del Pacifico

Africa orientale e sud-occidentale, Togo, Camerun

La realizzazione di una grande opera di ingegneria, un canale destinato a facilitare gli scambi di merci e di persone tra terre lontane, diventa il simbolo dell’inizio di una politica aggressiva e di sfruttamento delle potenze occidentali a danno dell’Egitto e, in generale, dell’intero continente africano.

1876, UNA DATA SIMBOLO 1

È difficile stabilire con certezza una data a cui far risalire l’inizio dell’età dell’imperialismo perché esso non fu un evento isolato, ma un processo storico complesso, con molti protagonisti nei panni delle vittime o dei carnefici. Quel che è certo è che è possibile individuare una data simbolo della nuova stagione (una di quelle date che gli storici assumono come riferimento nella linea del tempo per procedere a una periodizzazione): il 1876. In quell’anno, infatti, il Regno Unito acquisì dal governo egiziano il 44% delle azioni della società che controllava il canale di Suez. Si trattava di una grande opera d’ingegneria idraulica costruita tra il 1859 e il 1869 su progetto

dell’ingegnere italiano Luigi Negrelli e sotto la direzione dell’ingegnere francese Ferdinand de Lesseps, con capitali in parte egiziani e in parte francesi, che metteva in comunicazione il mar Mediterraneo con il mar Rosso. L’apertura di questa via d’acqua in mezzo al deserto rappresentava uno straordinario progresso nei commerci tra Europa e Asia: il canale di Suez, infatti, permetteva di risparmiare enormemente sui costi di trasporto navale, evitando d’intraprendere lunghi e incerti viaggi via terra o di dover circumnavigare la massa continentale africana per giungere fino all’oceano Indiano.

L’apertura del canale di Suez fu inaugurata con una grande cerimonia il 17 novembre 1869 alla presenza dell’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, dell’imperatore d’Austria e del viceré egiziano, come mostra questa incisione.

In seguito alla vendita delle azioni il governo egiziano perse ogni possibilità di controllo sul canale (decidere quali merci e quali Paesi potevano passare, stabilire le tariffe di transito ecc.). Questo evento, che solo in apparenza riguardava una questione tecnica e finanziaria, in realtà metteva seriamente in discussione la stessa sovranità politica del Paese africano. Le potenze occidentali, infatti, non si limitarono a sostituire la corrotta e inefficiente amministrazione egiziana con una ben più efficace amministrazione congiunta franco-britannica, ma iniziarono a comportarsi come se quello fosse il «loro» canale, proteggendolo dai pericoli esterni (compreso il governo egiziano!). Era il primo passo verso la definitiva sottomissione dell’Egitto agli interessi e alla volontà delle nuove potenze imperialiste occidentali.

Nel 1882, dopo soli sei anni dall’ingresso congiunto francobritannico nell’amministrazione del canale di Suez, il Regno Unito impresse una fortissima accelerazione alla sua politica imperialista in Egitto: approfittando di uno squilibrio politico e di una situazione di debolezza interna al Paese, Londra inviò un corpo di spedizione che assunse il controllo del Paese Questa operazione politico-militare non violava solo la sovranità dell’Egitto, ma rompeva la tacita alleanza con la Francia, che protestò inutilmente: ormai l’Egitto era diventato, di fatto, una colonia britannica.

Sottolinea con colori diversi gli obiettivi politici dei liberali, quelli dei conservatori e infine l’elemento che accomunava i due schieramenti politici

È una concezione dell’economia favorevole al libero scambio e contraria al ruolo attivo dello Stato in campo economico. Liberismo

Durante il lunghissimo regno della regina Vittoria 1901) la vita politica britannica fu dominata dal confron to fra liberali e conservatori. I governi liberali estendere i diritti politici (cioè il diritto di voto e di essere eletti nelle istituzioni) e assicurare a tutti i citta dini il pieno godimento dei diritti civili (per esempio il diritto di associazione o di libera espressione delle proprie opinioni in materie religiosa e politica). I governi conservatori, invece, volevano mantene re il più ristretto possibile il suffragio e avevano come obiettivo prioritario di assicurare il pre stigio e la ricchezza del Regno Unito. Quando i conservatori governarono il Paese, dal 1886 al 1905, s’impegnarono ad ampliare l’impero coloniale. Quando invece governarono i liberali si realizzarono importanti riforme sociali (giornata lavorativa a un massimo di otto ore, e pensione; assicurazione contro le malattie e la disoccupazione e assistenza medica gratuita ai bambini). Comune a liberali e conservatori era la fiducia nel sistema parlamentare e nel liberismo economico.

Vittoria (1819-1901) fu regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda per 64 anni, un lungo periodo definito dagli storici anche epoca vittoriana. Benché a capo di una grande potenza, il ruolo della regina fu soprattutto simbolico e di rappresentanza. Le scelte politiche erano in mano al Parlamento.

Il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, tuttavia, non dipese solo dalle riforme attuate dai governi liberali, ma fu soprattutto il risultato delle lotte del movimento operaio. Nel 1868 era nato nel Regno Unito il Tuc (Trade unions congress), il primo sindacato nazionale. Nel 1906 al sindacato si affiancò il Partito laburista indipendente, un partito di orientamento socialista molto legato al sindacato e al mondo del lavoro. Trade unions e Partito laburista indipendente si fusero nel Partito laburista e sostennero le masse lavoratrici, che erano escluse dalla vita parlamentare, cercando di affermare i loro bisogni e di difendere i loro interessi.

DENTRO LA STORIA

Le suffragette

Nella seconda metà del XIX secolo migliaia di donne britanniche si batterono con coraggio per conquistare il diritto di voto, cioè il suffragio femminile. Per questo motivo furono chiamate «suffragette». Si trattò di una lotta lunga e difficile perché la classe dirigente britannica, tutta maschile, non intendeva riconoscere alle donne questo elementare diritto di cittadinanza. Di fronte all’ostinata chiusura della classe politica maschile, le suffragette utilizzarono ogni possibile strumento

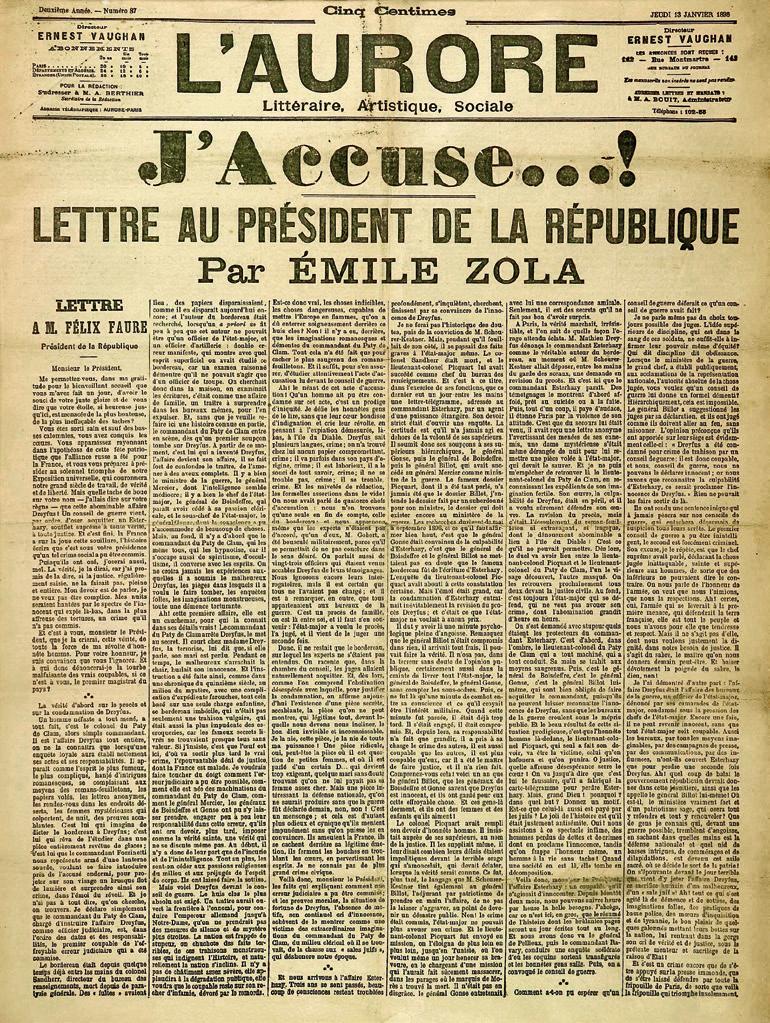

Nel 1870, quando l’imperatore Napoleone III era stato sconfitto a Sedan dai prussiani, la Francia aveva cessato di essere un impero ed era diventata una repubblica. L’orgoglio nazionale francese era stato ferito dalla perdita della guerra contro la Prussia: oltre a dover cedere al nemico regioni importanti dal punto di vista industriale come l’Alsazia e la Lorena, i francesi furono obbligati a pagare enormi somme di denaro a Berlino e a sopportare la presenza di truppe nemiche sul loro territorio. Per questi motivi, negli anni successivi, l’opinione pubblica coltivò una voglia di rivincita (revanche) contro la Germania. La politica interna ebbe un andamento altalenante: da una parte furono varate importanti riforme sociali (fra cui l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 13 anni), dall’altra scoppiarono gravi tensioni dovute ai tentativi di restaurare la monarchia o un regime autoritario In questo clima di scontro tra repubblicani e monarchici, di cocente delusione per la predita dell’Alsazia e della Lorena, di crescente nazionalismo e aumento dell’antisemtismo, ebbe enorme risonanza una questione giudiziaria su un caso di spionaggio militare, l’«affare Dreyfus».

La rivincita!

L’immagine a lato è il manifesto pubblicitario di una rivista francese nazionalista che accresceva il desiderio di riscattare la sconfitta contro la Germania. Era intitolata La revanche, «La rivincita».

Rispondi alla domanda.

• In che modo il manifesto illustra simbolicamente la rivincita? Scegli le descrizioni corrette.

a L’esercito francese avanza pronto al combattimento.

b I soldati francesi esultano per una vittoria.

c Ai piedi del soldato in primo piano c’è un soldato nemico morto.

d Ai piedi del soldato in primo piano c’è un elmo con una punta alla sommità, caratteristico dell’esercito prussiano.

e Il soldato in primo piano calpesta la bandiera della Germania.

di lotta: dalle pacifiche manifestazioni alla resistenza passiva fino alle azioni di guerriglia urbana (incendio di cassette postali, assalto a stazioni ferroviarie). Negli scontri con le forze dell’ordine caddero decine di donne e migliaia furono arrestate. La brutalità della repressione e le condizioni disumane della detenzione colpirono l’opinione pubblica, che cominciò a solidarizzare con le suffragette. L’esperienza della Prima guerra mondiale diede un notevole contributo alla lotta femminista: nel 1918 il Parlamento approvò il diritto di voto limitato alle spose dei capifamiglia con più di 30 anni; nel 1928, finalmente, le donne britanniche ottennero il pieno suffragio Francia.

Individua su una carta geografica la posizione dell’Alsazia e della Lorena e scrivi a quale Paese appartengono attualmente queste regioni.

DENTRO LA STORIA

L’«affare Dreyfus»: una vittoria contro l’odio antisemita

Albert Dreyfus.

Negli ultimi anni del secolo esplose il cosiddetto «affare Dreyfus». Alfred Dreyfus era un capitano dell’esercito francese di origine ebraica, condannato nel 1894 per spionaggio a favore della Germania. Lo scontro tra «colpevolisti» (la destra nazionalista, che fece ricorso all’odio antisemita per toccare l’opionione pubblica) e «innocentisti» (repubblicani e intellettuali, tra i quali s’impose la figura del grande romanziere Émile Zola) spaccò il Paese. Negli anni furono portate prove dell’innocenza dell’ufficiale, ma la conferma della condanna risultò tanto impopolare da influenzare le elezioni parlamentari del 1899: la coalizione tra sinistra e repubblicani conquistò la maggioranza. Dreyfus ottenne la revisione del processo e fu finalmente riconosciuto innocente e riabilitato. La vicenda aveva conquistato le prime pagine dei giornali perché Dreyfus era ebreo e, come tale, considerato da parte dell’opinione pubblica come un nemico della patria, espressione di una cultura antinazionale. Si trattò di un episodio importante perché, nonostante l’antisemitismo largamente diffuso nella società francese, l’ebreo Dreyfus, sostenuto da un’ampia mobilitazione dell’opinione pubblica più avanzata, poté alla fine vincere i pregiudizi e affermare la propria innocenza.

Lo scrittore Émile Zola (1840-1902) denunciò pubblicamente le irregolarità e le illegalità commesse nel corso del processo a Dreyfus, nel quotidiano «L’Aurore».

Cerimonia della proclamazione dell’impero (Reich) tedesco, avvenuta a Versailles il 18 gennaio 1871. Al centro l’imperatore Guglielmo I, alla sua sinistra il cancelliere Bismarck (in unifome blu).

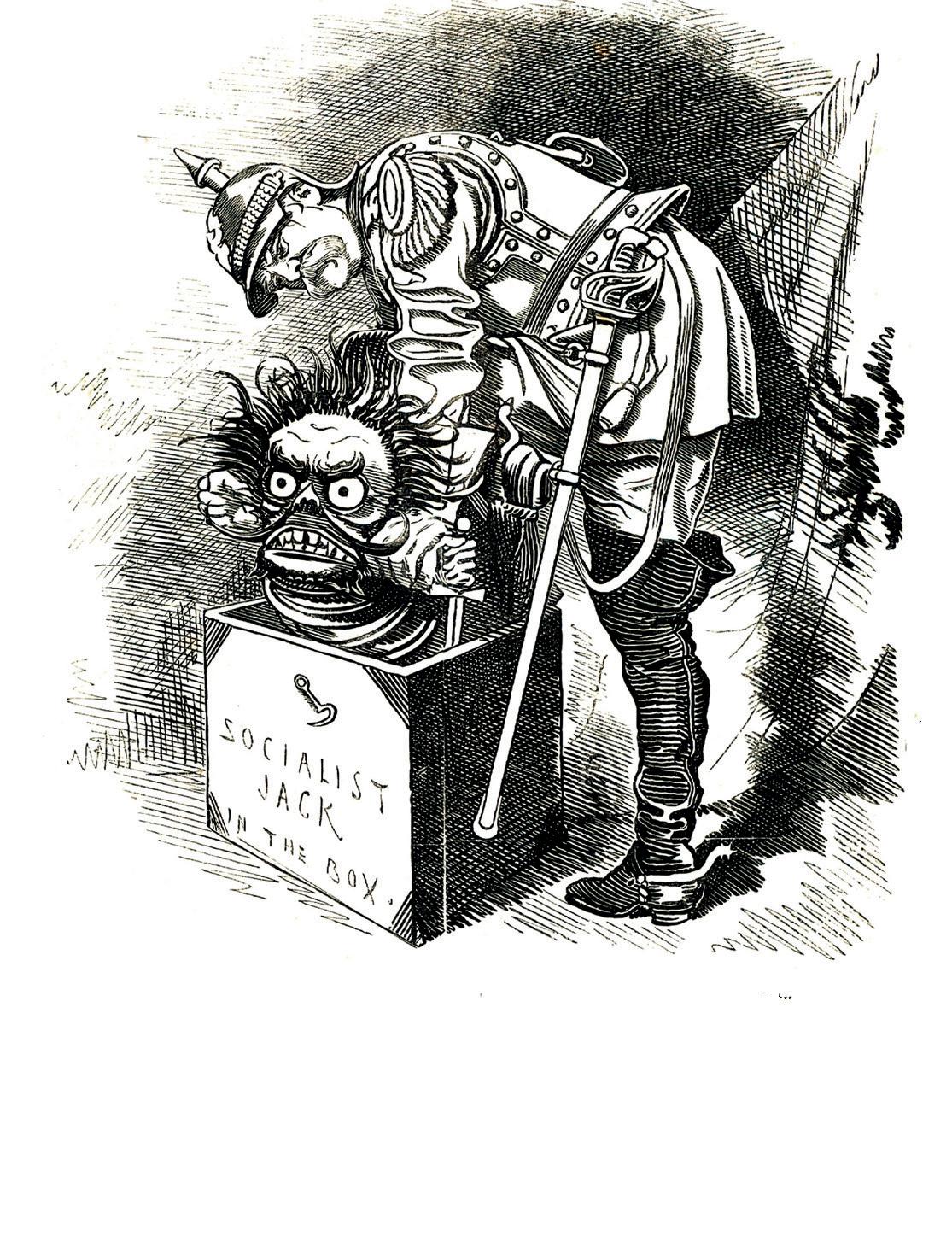

L’Impero tedesco nacque nel 1871. La vittoriosa guerra della Prussia contro la Francia, infatti, aveva favorito l’unificazione dei tanti Stati, regni e principati tedeschi sotto la guida prussiana. Fra il 1871 e il 1888 la politica tedesca fu dominata dalla personalità del cancelliere Otto von Bismarck (1815-1898).

Bismarck era un fervente nemico del socialismo. Per limitarne l’influenza sui lavoratori tedeschi applicò misure repressive (per esempio il divieto di diritto di sciopero o «leggi eccezionali» contro il Partito socialdemocratico), ma era

perfettamente consapevole che ciò non sareb be bastato: era invece necessario che lo

Stato si facesse carico dei loro proble mi. Solo così le idee socialiste avreb bero avuto scarsa diffusione nel Paese.

A partire dal 1878, dunque, realizzò un vasto programma di riforme sociali che prevedeva un sistema di assicu razioni obbligatorie sugli infortuni, sulle malattie e sulla vecchiaia.

Secondo Bismarck anche il mo vimento cattolico rappresentava un pericolo per lo Stato. Dal 1871 i cattolici si erano riuniti in un Partito di centro (in tedesco, Zentrum), contrario al centralismo prussiano e favorevole a un ampio federalismo. I rapporti tra il Partito di centro e Bismarck erano molto tesi anche per motivi religiosi: il cattolico, mentre Bismarck (come gran parte della società prussiana) era di re ligione luterana. Per limitare l’influenza dei cattolici sulla vita politica dell’im pero germanico, Bismarck affermò con fermezza il principio della Stato, imponendo, tra l’altro, il inoltre quella che chiamò «Battaglia di civiltà»: rendendo obbligatori anche per i cattolici i matrimoni civili e imponendo l’approvazione dello Stato alla nomina di vescovi ed ecclesiastici.

Sottolinea, con colori diversi, le misure politiche adottate da Bismarck nei confronti del movimento socialista e del movimento cattolico

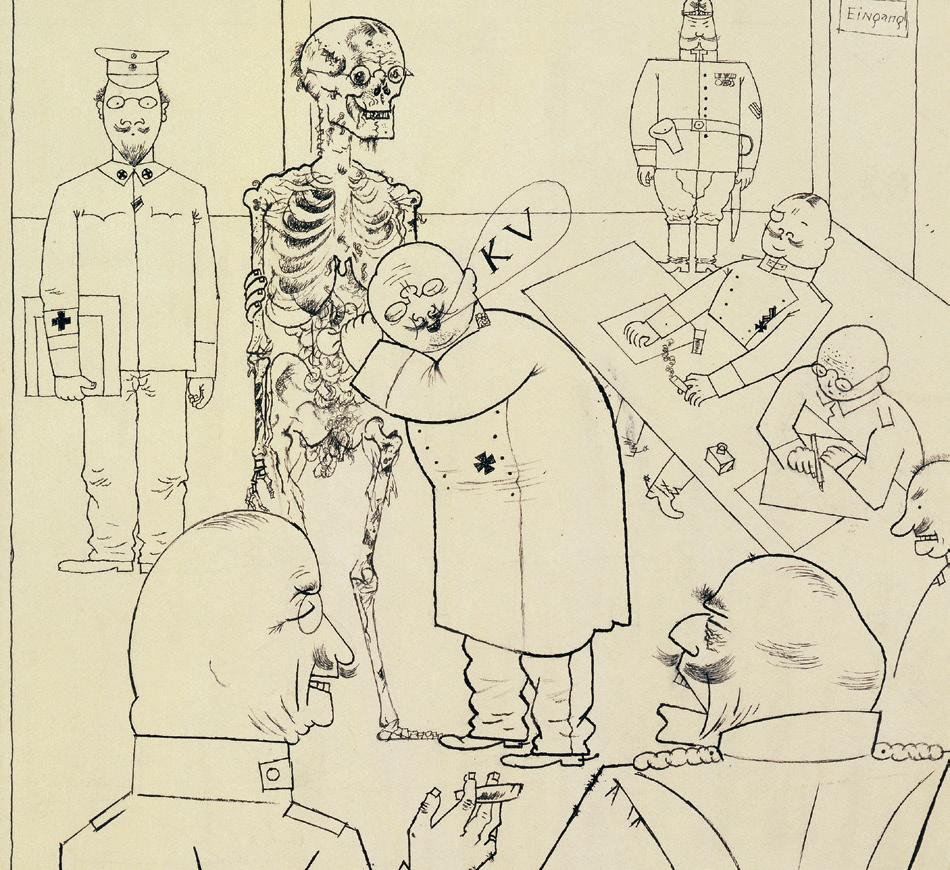

La vignetta umoristica mostra il cancelliere Bismarck mentre cerca di reprimere il socialismo, rappresentato da un pupazzo a molla, che apre sempre il coperchio della scatola.

SVILUPPO LE COMPETENZE

Rielaboro le informazioni

1. Completa lo schema inserendo correttamente i termini elencati. instabilità politica – equilibrio – cattolici – riforme sociali

Regno Unito Francia Germania - età vittoriana - repubblica - cancellierato di Bismarck e - - voglia di rivincita - ostilità verso i socialisti e i - imperialismo -

instabilità politica

riforme sociali cattolici

I partiti e i sindacati – Lo Stato e i lavoratori – Il movimento cattolico – Il ruolo dello Stato equilibrio Otto von Bismarck riteneva pericolosa l’influenza del socialismo sui lavoratori, quindi represse il diritto di sciopero e ostacolò con leggi speciali il Partito socialdemocratico. I problemi dei lavoratori, secondo il cancelliere, dovevano essere affrontati dallo Stato attraverso l’attuazione di riforme sociali. Bismarck era luterano e vedeva nel movimento cattolico un nemico, non solo per questioni religiose ma soprattutto perché minacciava il centralismo e la laicità dello Stato, valori ritenuti fondamentali per la costruzione dell’Impero germanico.

2. Utilizzando la seguente scaletta, scrivi un breve testo sul pensiero di Otto von Bismarck, cancelliere dell’Impero tedesco.

PASSATO: 1840-1900

A fine Ottocento Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Italia si proposero di trasformare la Cina in un terreno di conquista non limitandosi a inviare spedizioni commerciali, ma controllando politicamente l’immenso Paese asiatico, anche ricorrendo alle armi come nelle «guerre dell’Oppio», quando le truppe franco-britanniche sconfissero la Cina (1856-1860).

Le potenze imperialiste erano enormemente interessate alla sottomissione della Cina per controllare le sue sconfinate risorse naturali e penetrare con le loro merci nell’enorme mer cato cinese, fino ad allora «pro tetto» da alti dazi.

Dalla Cina giungevano in Europa svariati prodotti, sia alimentari (tè, zucchero, spezie), sia tessili (seta, cotone), sia artigianali (porcellane, ceramiche). Si trattava di prodotti pregiati, al centro di fiorenti e intensi traffici commerciali.

Il Regno Unito gestiva un consistente commercio di oppio dalle colonie indiane verso la Cina. Qui l’imperatore ne aveva vietato la diffusione: questo fu il motivo alla base delle guerre dell’Oppio che si scatenarono nella metà del XIX secolo.

PRESENTE: XXI SECOLO

Oggi la Repubblica popolare cinese è la seconda economia mondiale dopo gli Stati Uniti. Se manterrà il ritmo di sviluppo di questi ultimi anni, in breve tempo si trasformerà nella prima economia del pianeta. Da venti anni il governo, infatti, ha promosso un poderoso sviluppo economico e tecnologico trasformando in pochissimo tempo il Paese in una potenza economica globale. Esso, però, ha bisogno di enor mi risorse energetiche e di nuovi mercati verso cui indirizzare la propria produzione, perciò ha rivolto il suo interesse verso l’Africa, che è un immenso ba cino di risorse minerarie ed energetiche largamente non utilizzate. L’Africa è inoltre un continente aper to agli investimenti stranieri a causa della debolezza delle risorse finanziarie interne e un mercato in cre scita, considerati i tassi di incremento demografico africani.

La Cina ha creato un legame con gli Stati africani e offre loro manodopera specializzata e tecnologia per costruire grandi infrastrutture (strade, ponti, ferrovie, acquedotti, gasdotti, dighe ecc.) e industrie di lavorazione delle materie prime, nelle quali molti giovani africani trovano occasioni d’impiego. In cambio richiede ai governi africani il diritto a sfruttare in esclusiva per lunghissimi periodi di tempo le loro risorse naturali: giacimenti di diamanti, oro, terre rare, uranio, cadmio, tantalio, idrocarburi ecc.

COMPRENDO IL TESTO

Sottolinea, con colori diversi, le forme di arretratezza della società russa dal punto di vista politico, economico e sociale

Condizione, diffusa soprattutto in epoca medievale, che prevedeva l’obbligo per i contadini a non abbandonare il padrone o la terra su cui lavoravano e a svolgere gratuitamente il loro lavoro.

Battaglia di Port Arthur durante la guerra russo-giapponese.

Alla fine del XIX secolo la Russia era il Paese più grande e popolato d’Europa, con oltre 100 000 000 di abitanti, e gli zar aspiravano a estendere i confini dell’impero sia a Occidente, verso i Balcani (a danno dell’Impero ottomano), sia a Oriente, verso l’Asia. Queste aspirazioni, tuttavia, non facevano il conto con la generale arretratezza della Russia sul piano socio-economico e politico. L’economia russa era ancora prevalentemente rurale; l’agricoltura, però, non aveva conosciuto la modernizzazione dei Paesi occidentali e si basava ancora su metodi tradizionali. La produttività della terra era molto bassa e i contadini vivevano in condizioni molto precarie. Da poco tempo (dal 1861) era stata formalmente abolita la servitù della gleba ma di fatto le loro condizioni di vita non erano migliorate.

L’attività industriale era limitata ad alcune regioni intorno a grandi città come Mosca, San Pietroburgo o Kiev ed era ancora lontana dai risultati del Regno Unito o della Germania. Nonostante l’eccezionale disponibilità di risorse naturali, mancava una classe d’imprenditori russi con una mentalità moderna, disposta al rischio e in possesso di grandi capitali da investire. Per questo motivo l’industria russa dipendeva dagli investimenti di capitali stranieri (soprattutto francesi). Per quanto riguarda la vita politica, l’impero zarista era una monarchia assoluta autocratica (dal greco autokráteia «potere personale»), che reprimeva con la forza ogni forma di dissenso

L’aspirazione degli zar a espandersi a Oriente verso l’Asia si scontrò con la politica estera fortemente espansionista del Giappone. L’impero nipponico (Nippon era il nome ufficiale del Giappone dal VII secolo), infatti, aveva occupato la Corea nel 1895 e nel 1904 attaccò a sorpresa la base navale russa di Port Arthur, sulle coste della Manciuria (territorio della Cina nord-orientale occupato dai russi nel 1898) mentre l’esercito, partendo dalla Corea, avanzava verso l’interno. La guerra terminò nel 1905 con la schiacciante vittoria dei giapponesi.

Per l’Impero russo fu una gravissima umiliazione: entrata in guerra con la presunzione della grande potenza e la sicurezza di battere in breve tempo il nemico, la Russia ne usciva sconfitta, indebolita e con un prestigio internazionale fortemente ridimensionato.

La guerra con il Giappone mandò in frantumi la stabilità interna della società russa. I prezzi dei generi di prima necessità, infatti, aumentarono peggiorando le condizioni di povertà e fame della popolazione. Il 22 gennaio 1905 l’esercito aprì il fuoco contro migliaia di manifestanti che si erano riuniti davanti al Palazzo d’inverno (la residenza imperiale) di San Pietroburgo per presentare pacificamente una petizione allo zar nella quale chiedevano il riconoscimento di diritti politici e sindacali. Il tragico episodio è passato alla storia come la «domenica di sangue». La protesta contro la sanguinosa repressione si estese a tutto il Paese coinvolgendo contadini, operai (riuniti in soviet, cioè consigli) e anche parte della flotta militare. Lo zar Nicola II, di fronte a una rivoluzione che rischiava di mettere in discussione la sopravvivenza stessa della monarchia, nel 1906 riunì per la prima volta un Parlamento (la duma), eletto a suffragio limitato e con il compito di elaborare una carta costituzionale. In questo modo, lo zar cercava di soddisfare le richieste della ristretta borghesia liberale russa, che guardava con favore al modello della monarchia parlamentare e costituzionale britannica. Appena le tensioni si affievolirono, però, Nicola II sciolse la duma e revocò tutte le promesse fatte. La Russia, in sostanza, rimaneva l’unica monarchia assoluta in Europa.

Vogliamo la protezione dello zar!

Quello che segue è il testo della petizione che gli operai rivolsero allo zar nel corso della manifestazione del gennaio 1905.

Noi operai, abitanti di Pietroburgo, siamo venuti a Te. Noi siamo i miseri, gli schiavi oltrag giati, oppressi dal dispotismo e dall’arbitrio. Quando il calice della pazienza fu colmo, ces sammo di lavorare e chiedemmo ai nostri padroni di darci soltanto il minimo necessario. Ma tutto questo ci fu rifiutato dai fabbricanti. […] Sovrano! Non rifiutarti di aiutare il Tuo popolo! Ordina e giura che i nostri voti saranno realizzati e Tu renderai felice la Russia; se non lo farai siamo pronti a morire qui. Noi non abbiamo che due vie: o la libertà e la feli cità, o la tomba.

1. In quale città lavorano gli operai?

2. Che cosa avevano chiesto gli operai ai proprietari delle fabbriche?

3. Che cosa chiedono allo zar? Pietroburgo. Di ordinare ai proprietari delle fabbriche di soddisfare le richieste degli operai.

Il minimo necessario.

Quali cause determinarono la trasformazione dell’Impero d’Austria in Impero austroungarico?

La concessione di una forma di autogoverno all’Ungheria.

L’Impero asburgico era un grande mosaico composto di numerose nazionalità. Una delle principali ragioni del suo declino fu appunto la sempre più difficile convivenza fra le nazionalità che vivevano all’interno dei suoi confini. Dopo la sconfitta subita nel 1866 nella guerra contro la Prussia, l’imperatore Francesco Giuseppe era stato costretto a concedere agli ungheresi, che erano la seconda nazionalità dell’impero per numero di abitanti, una forma di autogoverno: l’Impero d’Austria aveva così assunto, nel 1867, il nome di Impero austro-ungarico e Budapest era diventata capitale con Vienna. Francesco Giuseppe rimaneva l’imperatore di tutti i sudditi, ma le due capitali ospitavano due diversi parlamenti. Rimanevano però, altri gruppi desiderosi di maggior autonomia: cechi, polacchi, ruteni (ucraini), italiani

L’attenzione dell’impero a mantenere gli equilibri politici della Penisola balcanica, inoltre, si scontrò con le ambizioni espansionistiche dell’Impero russo. Per questo motivo fra i due Stati (come vedrai nell’Unità 2) si creò una situazione di grave tensione diplomatica.

...ma è un «gigante dai piedi di argilla»

L’impero austro-ungarico aveva dimensioni enormi, ma la sua potenza si fondava su basi fragili: era come un «gigante dai piedi d’argilla», a causa di problemi politici, ma anche economici. Infatti, a eccezione di poche regioni industrializzate, come la Boemia (nell’attuale Repubblica Ceca) e la regione di Vienna, l’economia era ancora prevalentemente agricola, con una forte impronta feudale. La produttività era generalmente molto bassa e le tecniche più innovative faticavano ad affermarsi a causa della mentalità conservatrice dei contadini e dei proprietari terrieri. I funzionari dell’impero, inoltre, avevano perduto la loro proverbiale efficienza e non sembravano più in grado di amministrare uno Stato così grande e complesso, che aveva bisogno di competenze professionali moderne.

L’Impero austro-ungarico prima del 1866

L’Impero austro-ungarico occupava buona parte dell’Europa centro-orientale e comprendeva al suo interno popoli di nazionalità e religioni diverse.

Rispondi alla domanda.

• Su quali Stati europei attuali si estendeva l’Impero austro-ungarico?

Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Sud della Polonia, Sud-Ovest dell’Ucraina, Ungheria, parte della Romania (la regione della Transilvania), Nord della Serbia (regione autonoma della Vojvodina), Croazia, Slovenia, Nord-Est dell’Italia (Lombardo-Veneto).

Nel corso del XVII e del XVIII secolo l’Impero turco-ottomano era penetrato nei Balcani e nell’Europa centro-orientale, giungendo addirittura ad assediare Vienna (1683). Nell’Ottocento, invece, le potenze europee passarono alla controffensiva: diedero ampio sostegno alle popolazioni che si ribellavano alla dominazione turca cacciando gli ottomani e occupando a loro volta quelle regioni. L’estensione dei domini ottomani in Europa, quindi, si ridusse sempre di più Il ridimensionamento non dipese solo da cause esterne (la crescente pressione militare degli Stati europei), ma anche interne, riconducibili alla sua arretratezza politica e amministrativa.

Sul piano politico, l’Impero ottomano era una teocrazia assoluta: il potere politico, militare e religioso si concentrava nelle mani del sultano

Sul piano sociale, la società ottomana sembrava incapace di modernizzarsi e si caratterizzava per un forte immobilismo e per la chiusura verso il mondo esterno.

All’inizio del Novecento un gruppo di ufficiali dell’esercito e di funzionari statali diede vita al movimento riformatore dei Giovani turchi. La loro aspirazione era ottenere una Costituzione e avvicinare il mondo ottomano al modello degli Stati europei. Nel 1908 i Giovani turchi organizzarono una rivolta e obbligarono il sultano a concedere la Costituzione. Il nuovo governo, tuttavia, non riuscì a consolidarsi e, nel tentativo di centralizzare il potere, favorì le spinte autonomistiche dei popoli sottomessi causando la disgregazione dell’impero.

LAVORO SULLA LINGUA

Sottolinea la congiunzione che mette in rapporto la causa (controffensiva europea) all’effetto (riduzione dei domini ottomani in Europa).

Forma di governo in cui il potere civile e politico è esercitato da un leader religioso che è considerato interprete del volere divino. Teocrazia

Raffigurazione del sultano Abdul Hamid II tra due Giovani turchi al tempo dalla Costituzione del 1908.

SVILUPPO LE COMPETENZE

Rielaboro le informazioni

1. A quale o a quali imperi sono attribuibili le caratteristiche elencate? Indicalo con la lettera: Impero russo (R), Impero austro-ungarico (A), Impero ottomano (O).

a. Movimenti indipendentisti

b. Arretratezza economica

c. Economia basata sull’agricoltura

d. Scarsa industrializzazione

Mi oriento nel tempo

e. Inefficienza amministrativa

f. Movimenti rivoluzionari

g. Mire espansionistiche

2. Collega ciascun avvenimento nella colonna di sinistra alla data corretta nella colonna di destra.

1. Costituzione turca

2. Guerra russo-giapponese

3. Costituzione dell’Impero austro-ungarico

4. «Domenica di sangue»

a. 1867

b. 1905

c. 1908

d. 1904-1905

Completa lo schema relativo alle differenze tra Destra e Sinistra storica.

DESTRA

Personaggio politico:

Cavour

Classi sociali di riferimento:

classi possidenti

Orientamento politico:

conservatore

SINISTRA

Personaggio politico:

Depretis

Classi sociali di riferimento:

ceto medio

Orientamento politico:

riformista

Ritratto dello statista Agostino Depretis, divenuto Primo ministro nel 1876.

La Destra storica completa il suo programma di governo

Alla nascita del Regno d’Italia, nel 1861, fu la Destra storica ad assumere il governo del Paese (la denominazione di questa corrente politica è stata fatta a posteriori dagli storici per distinguerla dai partiti di destra sorti nel XX secolo).

Erede politica di Cavour (il politico protagonista degli eventi che avevano portato alla formazione de l Regno) la Destra storica era formata da liberali moderati e conservatori e rappresentava gli interessi delle classi possidenti. I governi della Destra storica «costruirono» le basi del nuovo Stato, affrontando tre grandi problemi:

• il completamento dell’unità d’Italia (1871);

• la costruzione di numerose opere pubbliche (strade, porti, ferrovie ecc.);

• il pareggio del bilancio, cioè il riequilibrio tra le spese e le entrate dello Stato (1876).

Per raggiungere questi obiettivi, però, i governi della Destra avevano dovuto sostenere grandi spese. Le risorse necessarie erano state ottenute con un forte innalzamento delle tasse, che aveva suscitato grande malcontento tra i cittadini.

Nel 1876, dopo il raggiungimento del pareggio di bilancio, la Destra storica non ebbe più la maggioranza dei voti in Parlamento e, quindi, il governo passò alla Sinistra, guidata da Agostino Depretis (1813-1837). La Sinistra riuniva liberali, democratici, ex garibaldini ed ex mazziniani ed esprimeva gli interessi di varie fasce sociali: piccoli proprietari, artigiani, commercianti, imprenditori e professionisti. Nella Sinistra si riconoscevano gli esponenti del ceto medio che vivono del proprio lavoro (e non di rendita) e dispongono di un buon grado di ricchezza e di cultura.

Per rispondere ai bisogni del ceto medio Depretis promosse alcune riforme sociali e politiche:

• portò a cinque anni la durata dell’istruzione elementare, con i primi due anni obbligatori e gratuiti (legge Coppino, 1877);

• abolì l’odiata tassa sul macinato che aveva fatto crescere il prezzo del pane, provocando grandi proteste;

• nel 1882 modificò la legge elettorale, abbassando il livello di ricchezza e d’età (da 25 a 21 anni) richiesti per votare. I cittadini maschi aventi diritto di voto passarono quindi da 450 000 a più di 2 000 000, circa il 7% della popolazione maschile totale.

Grazie alla nuova legge elettorale, per la prima volta la piccola e media borghesia e anche un piccolo numero di operai istruiti poterono finalmente partecipare alla vita politica del Paese. Nelle elezioni del 1882 la Sinistra ottenne la vittoria e conquistò la maggioranza parlamentare. Per la prima volta entrarono in Parlamento alcuni deputati d’orientamento socialista. La maggior parte degli italiani, però, rimaneva ancora esclusa dalla vita politica; i limiti di censo (ricchezza) previsti dalla riforma, infatti, estromettevano i contadini.

La politica economica della Destra era stata marcatamente liberista, cioè fondata sul libero scambio delle merci. Il liberismo, però, aveva penalizzato alcuni settori dell’industria, incapace di sostenere la concorrenza straniera. A pagare il prezzo maggiore era stata la fragile economia meridionale, fortemente penalizzata sia dalla concorrenza estera sia da quella interna.

Erano molti a chiedere una maggior protezione all’economia nazionale.

La Sinistra varò allora una politica economica protezionista. La «protezione» dei prodotti italiani dalla concorrenza straniera fu assicurata dall’introduzione di dazi, cioè d’imposte doganali. Il pagamento di forti imposte d’ingresso sui prodotti stranieri nel mercato italiano aumentò il loro prezzo, rendendoli sconvenienti a favore di quelli italiani. Attraverso questa politica la Sinistra si assicurò il consenso della grande industria e dell’alta borghesia.

Lo Stato, inoltre, finanziò alcuni settori industriali considerati d’interesse nazionale: nacquero così la prima acciaieria italiana (la Terni), le Officine metallurgiche Breda e le prime centrali idroelettriche.

Su alcuni problemi specifici, come la scelta fra liberismo e protezionismo o l’allargamento del suffragio, Destra e Sinistra avevano posizioni diverse; tuttavia, i parlamentari di entrambi gli schieramenti erano accomunati da alcuni elementi di fondo: erano quasi tutti borghesi e condividevano la fiducia negli ideali e nelle istituzioni liberali (la libertà dell’individuo, il libero mercato, il parlamento). Dopo i primi anni di governo, la maggioranza parlamentare che sosteneva Depretis si allargò: spesso i deputati della Sinistra e della Destra votavano insieme i provvedimenti esaminati in aula. In altre parole, Destra e Sinistra non erano più gruppi ben definiti della vita parlamentare, riconoscibili per le loro differenze ideologiche e programmatiche, ma parti di schieramenti sempre nuovi, che si «trasformavano» a seconda dei provvedimenti esaminati. Questo modo di interpretare la vita politica parlamentare è passato alla storia con il nome di trasformismo

COMPRENDO IL TESTO

Quale conseguenza ebbe la nuova legge elettorale?

a Restrinse il suffragio.

b Introdusse il suffragio femminile.

c Allargò il suffragio. X

Spiega le differenze fra liberismo e protezionismo in merito a: • libero commercio: • intervento dello Stato nella vita economica:

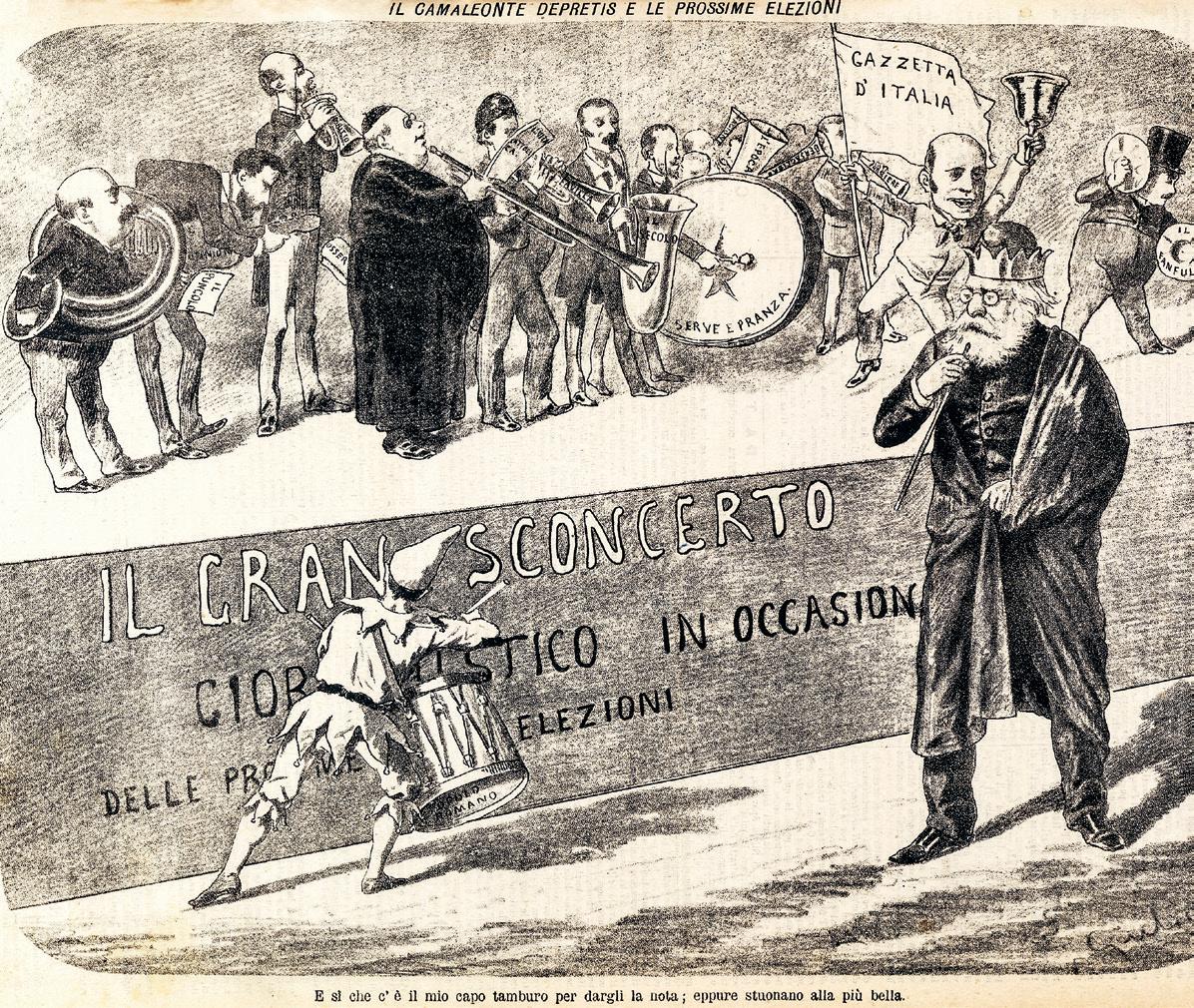

La vignetta satirica del 1882 mette in luce il trasformismo della politica di Depretis, qui definito il «camaleonte». il liberismo favorisce il libero scambio delle merci; il protezionismo impone dazi alle merci estere. il protezionismo prevede anche interventi di aiuto statale; il liberismo no.

Truppe italiane sulla linea ferroviaria Massaua-Saati (dal mar Rosso verso l’interno), realizzata dall’Italia a scopi militari tra il 1887 e il 1888.

LAVORO SULLA LINGUA

Trascrivi il nome dell’accordo di politica internazionale che l’Italia siglò nel 1882 e scrivi il significato dell’aggettivo.

Triplice alleanza; «triplice»: sottoscritto da tre parti.

La Sinistra voleva fare dell’Italia un Paese moderno, forte economicamente e rispettato nel mondo. Perciò pensava che l’Italia dovesse entrare nella partita coloniale, specialmente in Africa. La Tunisia, poco distante dalla Sicilia, costituiva un obiettivo naturale, ma nel 1881 la città di Tunisi fu occupata dalla Francia ostacolando così le ambizioni italiane. L’iniziativa francese rappresentò uno smacco per le ambizioni italiane; i rapporti d’amicizia italo-francesi s’incrinarono e tra i due Paesi si aprì una grave crisi diplomatica. La vicenda tunisina mostrava l’isolamento dell’Italia nel contesto internazionale e l’assenza di alleati che appoggiassero le sue rivendicazioni. Per uscire dall’isolamento Depretis nel 1882 abbandonò la tradizionale politica estera filo-francese e filo-britannica e strinse con Germania e Austria un patto difensivo: la Triplice alleanza.

Molti italiani considerarono la Triplice alleanza uno scandalo inaccettabile, in quanto sembrava rinnegare il Risorgimento, superando d’un colpo decenni di ostilità nei confronti dell’Austria. Inoltre, i liberali italiani, che erano cresciuti nel mito della Francia rivoluzionaria e del Regno Unito borghese e liberale, ora si ritrovavano alleati a due Paesi simbolo del conservatorismo e dell’autoritarismo.

La Triplice alleanza fece uscire l’Italia dall’isolamento diplomatico e le consentì d’intraprendere una politica coloniale di ampio respiro, nella certezza di avere i necessari appoggi internazionali. Nel 1882 il governo acquistò da una società di navigazione privata (Compagnia Rubattino) il porto di Assab in Eritrea, per usarlo come base per l’espansione in tutta la zona costiera della regione. Il tentativo di penetrazione all’interno del Corno d’Africa (la penisola africana sull’oceano Indiano che comprende Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia), però, si rivelò più difficile del previsto. Le truppe italiane, infatti, si scontrarono con quelle del negus (sovrano) d’Abissinia (oggi Etiopia) e furono duramente sconfitte nel 1887 a Dogali.

Nel 1887 la guida del governo fu assunta da Francesco Crispi (18181901). Ex ufficiale garibaldino, protagonista di primissimo piano del Risorgimento, dopo la conquista dell’unità d’Italia aveva abbandonato gli ideali repubblicani ed era diventato monarchico. Crispi aveva sempre giudicato con severità il trasformismo tipico dei governi di Depretis, sostenendo invece le virtù del sistema politico britannico, fondato su due partiti, liberali e conservatori, alternativi. La sua critica al trasformi smo, però, aveva finito per coinvolgere l’intera vita parlamentare, giudi cata fonte di corruzione. Per combattere il malcostume del trasformismo, Crispi pensava che si dovesse rafforzare lo Stato, aumentando i poteri del governo a svantaggio di quelli del Parlamento. Il suo modello era la Germania del cancelliere Otto von Bismarck.

Crispi giudicava positivamente l’intervento statale in campo economico e sociale. Sotto il suo governo furono assunte alcune importanti iniziative:

• fu varato un nuovo codice penale più moderno, con cui si aboliva la pena di morte;

• venne affermato il controllo statale sugli enti ecclesiastici di beneficenza;

• fu istituito un sistema sanitario pubblico.

Il Primo ministro pensava inoltre che lo Stato non dovesse tollerare condizionamenti di alcun genere alla propria azione. L’autoritarismo crispino risultò evidente tra il 1893 e 1894 in occasione dell’ondata di scioperi organizzata dal movimento dei Fasci siciliani dei lavoratori. Alle rivendicazioni della divisione delle terre demaniali, di contratti di lavoro e salari equi, il governo rispose proclamando lo stato d’assedio: i Fasci furono sciolti e vi furono scontri armati che causarono alcune morti e migliaia di arresti.

In campo economico e coloniale, Crispi seguì la linea di Depretis. In campo economico, nel 1887 varò nuove e più rigide misure protezionistiche sia nel settore agricolo, sia in quello industriale.

In campo coloniale, riprese la penetrazione italiana in Etiopia e nel Corno d’Africa. Nel 1889 firmò il trattato di Uccialli con il negus Menelik, grazie al quale l’Italia otteneva il protettorato sulla costa somala e il possesso di alcune città e zone dell’Eritrea. Nel 1895, però, gli italiani ripresero la loro espansione verso l’interno. Menelik si ribellò e oppose una fiera resistenza armata. Il conflitto terminò nel marzo del 1896 con la sconfitta di Adua.

La brusca interruzione dell’avventura coloniale italiana fece perdere di credibilità la politica estera di Crispi e il Primo ministro fu costretto alle dimissioni.

COMPRENDO IL TESTO

Quale fu l’atteggiamento di Crispi nei confronti del trasformismo? a Adesione. b Forte critica. c Disinteresse. X

Stato d’assedio

È un provvedimento giuridico eccezionale. Ha come conseguenza la sospensione di alcune leggi o della stessa Costituzione, fino all’assunzione dei poteri civili da parte dell’autorità militare.

COMPRENDO IL TESTO

Quali furono i luoghi relativi all’impresa coloniale di Crispi?

Etiopia, Corno d’Africa, Eritrea, Adua.

Emigrare

Lasciare il luogo di origine per stabilirsi in un altro luogo, di solito molto lontano, in cerca di lavoro.

Spiega le differenze in merito a livello d’istruzione e livello di reddito nelle classi sociali italiane a fine XIX secolo.

I lavoratori erano per lo più analfabeti; pochi cittadini godevano di elevato tenore di vita, di buona istruzione e alti redditi.

Il protezionismo ha effetti negativi sull’economia italiana

Il protezionismo aiutò la nascente industria del Nord, difendendola dalla concorrenza straniera, ma suscitò la reazione degli altri Paesi industriali, che a loro volta assunsero misure protezioniste contro l’importazione di prodotti italiani. L’industria non fu molto penalizzata, perché la società italiana assorbiva l’intera produzione. L’agricoltura, invece, entrò in crisi penalizzando soprattutto i settori della viticoltura e della seta, che ricavavano la maggior parte dei propri profitti proprio dalle esportazioni verso la Francia, Paese con cui c’erano tensioni diplomatiche. Tra Ottocento e Novecento molti contadini, provenienti per lo più dalle campagne del Mezzogiorno e del Veneto, non ebbero altra scelta che emigrare negli Stati Uniti, in Argentina o in Brasile.

La società italiana era profondamente divisa: • da un lato c’era la maggioranza dei lavoratori, composta da salariati; persone per lo più analfabete, quasi sempre costrette a lavorare per dodici o più ore al giorno in cambio di una misera paga, escluse dalla vita politica del Paese; • dall’altro c’era un’esigua minoranza di cittadini che godeva di un elevato tenore di vita, di una buona istruzione e di alti redditi e che partecipava attivamente alla vita politica.

Per almeno venti anni dopo l’unificazione, i lavoratori salariati rimasero esclusi dalla vita politica e privi di un partito che ne rappresentasse gli interessi. Solo dopo il 1880 si cominciò a pensare a un partito che difendesse, in parlamento e con metodi legali, gli interessi dei lavoratori. Nel 1892 Filippo Turati (1857-1932) e Leonida Bissolati (1857-1920) fondarono il Partito socialista italiano (Psi), ispirato agli ideali del marxismo comuni agli altri partiti socialisti europei. Finalmente, chi non godeva del diritto di voto poteva militare in un partito che difendeva i suoi interessi tra i banchi del Parlamento.

Tessera di riconoscimento degli iscritti al Partito socialista italiano, nell’anno 1906.

Nel 1870, quando Roma era stata annessa al Regno d’Italia e lo Stato Pontificio era stato ridotto alla sola Città del Vaticano, papa Pio IX aveva espressamente vietato ai cattolici di partecipare alla vita politica attraverso una disposizione chiamata non expedit («non conviene»). Il suo successore Leone XIII assunse una posizione più aperta. Nell’enciclica Rerum novarum («Sulle cose nuove») del 1891 il papa riconobbe il diritto dei lavoratori a organizzarsi per difendere i propri interessi e invitò i fedeli a battersi per migliorare le condizioni di vita dei ceti più poveri: un chiaro appello perché s’impegnassero nella vita sociale. Ben presto nacquero migliaia di associazioni cattoliche (istituzioni caritative, casse rurali) e negli ultimi anni dell’Ottocento i cattolici tornarono a partecipare alla vita politica sostenendo quei candidati liberali che si fossero impegnati a difendere gli ideali del cattolicesimo. Un partito cattolico sarà fondato solo nel 1919

Gli ultimi anni dell’Ottocento furono caratterizzati da gravi scontri sociali e politici; perciò gli storici parlano di «crisi di fine secolo».

Nella primavera del 1898 l’improvviso aumento del prezzo del pane mise sul lastrico migliaia di famiglie. Di fronte alle manifestazioni organizzate in tutta Italia, il governo proclamò lo stato d’assedio in alcune città. A Milano tra l’8 e il 9 maggio una manifestazione popolare fu dispersa a cannonate dal generale Bava Beccaris: vi furono circa 100 morti. Il governo dispose anche provvedimenti per limitare la libertà di stampa e di associazione appoggiato in ciò dal re Umberto I (salito al trono nel 1878), ma il Parlamento li respinse.

Alle elezioni del giugno 1900 le opposizioni (socialisti, repubblicani e radicali) ottennero la maggioranza dei voti e il re fu costretto ad affidare il governo al moderato Giuseppe Saracco (1821-1907). Un mese più tardi, a Monza, l’anarchico Gaetano Bresci uccise Umberto I (1844-1900) per vendicare le vittime di Milano.

Le due espressioni Non expedit e Rerum novarum sono in latino, che era la lingua ufficiale della Chiesa. Verifica con una ricerca se ancora oggi la Santa Sede usa il latino nei documenti ufficiali.

Sì, la Chiesa usa ancora oggi il latino nei documenti ufficiali.

L’assassinio del re Umberto I, avvenuto il 29 luglio a Monza, in una illustrazione della «Domenica del Corriere».

In questo passo dell’enciclica Rerum novarum, papa Leone XIII indica ai lavoratori e ai padroni quali sono i rispettivi doveri.

Obblighi di giustizia, quanto al proletariato e all’operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, né mai trasformarla in ammutinamento; non mescolarsi con uomini malvagi, promettitori di cose grandi, senz’altro frutto che quello di inutili pentimenti e di perdite rovinose.

Dei capitalisti poi e dei padroni sono questi i doveri: non tenere gli operai in luoghi di schiavi; rispettare in essi la dignità dell’umana persona […]. Non imporgli lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l’età e con il sesso.

Principalissimo poi tra i doveri è dare a ciascuno la giusta mercede […].

Rispondi alle domande.

1. Secondo quello che hai letto, la Chiesa era favorevole o contraria agli scioperi?

2. Chi sono, a tuo avviso, gli «uomini malvagi, promettitori di cose grandi»?

3. Che cosa significa «dare a ciascuno la giusta mercede»?

La Chiesa era contraria agli scioperi. Lo si I rivoluzionari seguaci del pensiero marxista. Il giusto compenso per il lavoro svolto. deduce dall’invito ad astenersi dall’ammutinamento, cioè dal rifiuto a eseguire i compiti preposti.

Il politico italiano Giovanni Giolitti (1842-1928).

La crisi di fine secolo rappresentò un punto di svolta. All’inizio del XX secolo la situazione politica trovò finalmente un nuovo punto d’equilibrio: dal 1903 al 1914 il governo fu guidato, tranne una breve pausa, da Giovanni Giolitti (1842-1928).

Il ministro esercitò sulla vita italiana un tale influsso che gli storici chiamano questo periodo età giolittiana.

Giolitti, già ministro del Tesoro nel governo Crispi (1889-1890), presidente del Consiglio nel 1892 e poi ministro dell’Interno (1901-1903), era un liberale aperto ai valori della democrazia. Pensava che il Parlamento dovesse avere un ruolo importante nelle scelte politiche e che i ceti borghesi colti e benestanti avessero il compito di dirigere il Paese. Era convinto che la borghesia incarnasse i valori migliori della nuova Italia: lo spirito d’iniziativa, la serietà industriosa, l’apertura verso le novità della vita moderna.

COMPRENDO IL TESTO

Quale funzione assegnava Giolitti ai ceti colti borghesi?

a Funzione dirigente.

b Funzione subalterna.

c Funzione socioeconomica ma non politica. X

Giolitti, però, non ignorava la realtà italiana: conosceva le enormi ingiustizie sociali che la dilaniavano, sapeva che il Paese non era ancora al livello economico delle grandi potenze europee. Vedeva inoltre che gran parte della popolazione, estranea alla vita politica del Paese, percepiva interesse per le proprie condizioni soltanto dai movimenti socialisti e da quelli cattolici.