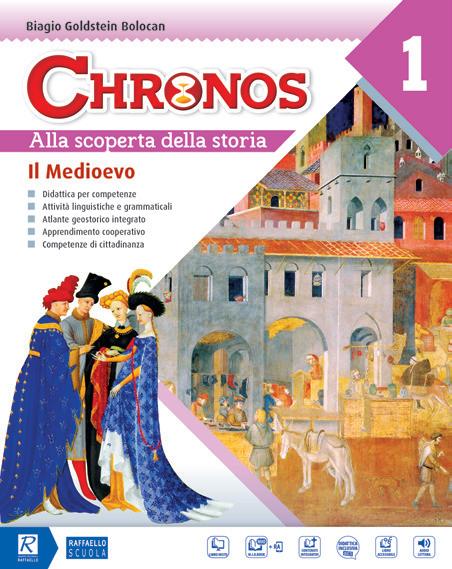

Alla scoperta della storia 2

L ’ età moderna

Didattica per competenze

Attività linguistiche e grammaticali

Atlante geostorico integrato

Apprendimento cooperativo

Competenze di cittadinanza

Didattica per competenze

Attività linguistiche e grammaticali

Atlante geostorico integrato

Apprendimento cooperativo

Competenze di cittadinanza

DIRETTAMENTE ON LINE

1 Collegati al portale www.raffaellodigitale.it

2

3

1

Clicca sull'icona Raffaello Player on line

Cerca i testi da attivare

All'interno del portale è presente tanto materiale da scaricare

2

Scarica il Raffaello Player dai seguenti store CON IL TUO DEVICE

Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria

Cerca i testi da attivare

3

1

2

Inserisci il DVD che trovi in allegato al testo e clicca sul file “Raffaello Player” CON IL DVD

Una volta installato il Raffaello Player apri la libreria

3

Carica i testi presenti nel DVD, cliccando il tasto

Inquadra la pagina e attiva i contenuti multimediali

Lo puoi utilizzare off line anche senza connessione internet

La registrazione è facoltativa e consente di ricevere gli aggiornamenti del testo.

ATTIVA IL M.I.O. BOOK CON IL CODICE DI SBLOCCO RIPORTATO QUI

Coordinamento editoriale: Emanuele Palazzi

Redazione: Luca Brecciaroli, Ilaria Cofanelli, Gabriella Giaccone, Emanuele Palazzi

Consulenza didattica: Claudia Ferri, Barbara Vilone

Progetto grafico: Alessandra Coppola, Giorgio Lucarini, Simona Albonetti

Illustrazioni: Ivan Stalio, Filippo Pietrobon

Impaginazione: Edistudio

Copertina: Simona Albonetti

Ritocco fotografico: Claudio Campanelli

Cartografia: LS International Cartography

Coordinamento M.I.O. BOOK: Paolo Giuliani

Ufficio multimediale: Enrico Campodonico, Paolo Giuliani, Claudio Marchegiani, Luca Pirani

Le parti ad alta leggibilità di quest’opera sono state realizzate con la font leggimi © Sinnos editrice

Stampa: Gruppo Editoriale Raffaello

Il Gruppo Editoriale Raffaello mette a disposizione i propri libri di testo in formato digitale per gli studenti ipovedenti, non vedenti o con disturbi specifici di apprendimento.

L’attenzione e la cura necessarie per la realizzazione di un libro spesso non sono sufficienti a evitare completamente la presenza di sviste o di piccole imprecisioni. Invitiamo pertanto il lettore a segnalare le eventuali inesattezze riscontrate. Ci saranno utili per le future ristampe.

Tutti i diritti sono riservati.

© 2019

Raffaello Libri S.p.A

Via dell’Industria, 21 60037 Monte San Vito (AN) www.grupporaffaello.it info@grupporaffaello.it

È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, comprese stampa, fotocopie e memorizzazione elettronica se non espressamente autorizzate dall’Editore.

Nel rispetto delle normative vigenti, le immagini che rappresentano marchi o prodotti commerciali hanno esclusivamente valenza didattica.

L’Editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, nonché per eventuali omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti.

Ristampa:

Referenze fotografiche

Archivi Alinari, Firenze - Engler / Ullstein Bild/Archivi Alinari - DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - 2001 / TopFoto / Archivi Alinari - Iberfoto / Archivi Alinari - World History Archive/Archivi Alinari - Granger, NYC /Archivi Alinari - Fine Art Images/Archivi Alinari - 2005/HIP / TopFoto / Archivi Alinari - The British Library Board/Archivi Alinari - Hervé Lewandowski / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Christie's Images / Artothek/Archivi Alinari - © Mary Evans / Archivi Alinari - Imagno/Archivi Alinari - Veneranda Biblioteca Ambrosiana / DeA Picture Library, concesso in licenza ad Alinari - Per Concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Turi Luca, 1991 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - EPA / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Antonio Monteforte, 1993 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Agence Bulloz / RMN-Rèunion des Musèes Nationaux/ distr. Alinari - Thierry Ollivier / RMNRéunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - CNAC/MNAM / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Sergey Guneev / Sputnik/ Archivi Alinari - 2002/ UPPA / TopFoto / Archivi Alinari - UIG/Archivi Alinari - Ullstein Bild / Archivi Alinari - Archivio Bruni/Gestione Archivi Alinari, Firenze - Albert Harlingue / Roger-Viollet/ Alinari - Colección Gasca / Iberfoto/Archivi Alinari - Toni Schneiders / Interfoto/ Archivi Alinari - BPK/Archivi Alinari - Ronald Grant Archive / © Mary Evans / Archivi Alinari - ÷NB / Imagno/Archivi Alinari - Austrian Archives / Imagno/Archivi Alinari - Interfoto/Archivi Alinari - Quint Lox / Liszt Collection/Archivi Alinari - Gérard Blot / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Roger-Viollet/AlinariGiuseppe Giglia, 2008 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - Archiv Friedrich / Interfoto/Archivi Alinari - Istituto Luce/Gestione Archivi Alinari - Heinrich Hoffmann / BPK/Archivi Alinari - Votava / Imagno/Archivi Alinari - awkz / Interfoto/Archivi Alinari - Paul Mai / Ullstein Bild / Archivi Alinari - RMN-Réunion des Musées Nationaux/ distr. Alinari - Luca Zennaro, 1944 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Petit Palais / Roger-Viollet/ Alinari - Raffaello Bencini/Archivi Alinari - Touring Club Italiano/Gestione Archivi Alinari - BHVP / Roger-Viollet/Alinari - BeBa / Iberfoto/Archivi Alinari - Artothek/ Archivi Alinari - Conservatori Riuniti di Siena/Archivi Alinari - Hartramph / Ullstein Bild / Archivi Alinari - Kurt Hamann / Ullstein Bild / Archivi Alinari - © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Archivio Luigi Leoni / Archivi Alinari - EPA PHOTO / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Carlo Ferraro, 1999 / © ANSA su licenza Archivi Fratelli ALINARI - Musée Carnavalet / Roger-Viollet/Alinari - Mary Evans/Scala, Firenze - Scala, Firenze - Scala, Firenze su concessione Ministero Beni e Attività Culturali e del Turismo - Scala, Firenze/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlin - DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze - A. Dagli Orti/Scala, Firenze - White Images/Scala, Firenze - The British Library Board/ Scala, Firenze - Ann Ronan/Heritage Images/Scala, Firenze - Museum of Fine Arts, Boston/Scala, Firenze - Christie's Images, London/Scala, Firenze - Photo Josse/Scala, Firenze - Werner Forman Archive/Scala, Firenze- Mario Bonotto/Foto Scala, Firenze - Scala, Firenze/Luciano Romano - Scala, Firenze/Mauro Ranzani - Veneranda Biblioteca Ambrosiana/DeAgostini Picture, Library/Scala, FirenzeManuel Cohen/Scala, Flirenze - The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/ Scala, Firenze - The Morgan Library & Museum/Art Resource, NY/Scala, FirenzeDUfoto/Scala, Firenze - Austrian Archives/Scala, Firenze - Scala Firenze/Heritage Images - The Print Collector/Heritage-Images/Scala, Firenze - Museo Nacional del Prado/Scala, Firenze - Stapleton Historical Collection/Heritage Images/Scala, Firenze - Mimmo Frassineti © 2018. AGF/Scala, Firenze - Cinecittà Luce /Scala, Firenze - Keystone Archives/Heritage Images/Scala, Firenze - National Portrait Gallery, London/ Scala, Firenze - Adagp Images, Paris, / SCALA, Firenze - Scala, Firenze/V&A Images/Victoria and Albert Museum, Londra - Trustees of the Wallace Collection, Londra/ SCALA, Firenze - Smithsonian American Art Museum/Art Resource/Scala, Firenze - 123RF - Istockphoto - Shutterstock - Getty imagesAlamy - archivio fotografico Gruppo Ed. Raffaello

12

LA STORIA Per saperne di più La rivolta contadina ....................................

conseguenze della Riforma in Europa

VEDERE LA STORIA Per saperne di più La Compagnia di Gesù

L’Europa dell’intolleranza

NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi

13

VEDERE LA STORIA Per saperne di più

per informarsi, dibattere e divertirsi

LEZIONE 23

LEZIONE 24

LEZIONE 25

LEZIONE 26

L’Illuminismo ...........................................................................................................................................

VEDERE LA STORIA Per saperne di più I caffè

Guerre ed equilibrio 224

Le riforme in Europa ..........................................................................................................................

L’Italia tra riforme e conservazione ......................................................................................... 238

ATLANTE STORIA Passato & Presente La geografia della conoscenza 244

NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi L’educazione di Teresa 246

PAROLE DELLA CITTADINANZA Riforme ................................................................................ 248 DIDATTICA INCLUSIVA Sintesi e Mappa ..............................................................................

FACCIAMO STORIA INSIEME

Pietro Leopoldo e il rinnovamento del pensiero giuridico ........................................ 255

LEZIONE 27

LEZIONE 28

LEZIONE 29

LEZIONE 30

LEZIONE 31

La nascita di una nuova nazione: gli Stati Uniti d’America

La Rivoluzione francese ................................................................................................................... 264

VEDERE LA STORIA Per saperne di più Il Terzo stato 274 La dittatura giacobina

Napoleone e l’impero

Il congresso di Vienna e la Restaurazione ...........................................................................

NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi

La riforma della scuola in epoca rivoluzionaria

PAROLE DELLA CITTADINANZA Diritti/Privilegi

DIDATTICA INCLUSIVA Sintesi e Mappa ..............................................................................

FACCIAMO STORIA INSIEME «Uguaglianza» vale anche per le donne

LA STORIA Per saperne di più Giuseppe Garibaldi

NOI E LA STORIA Ragazze & Ragazzi I giovani sulle barricate .............................

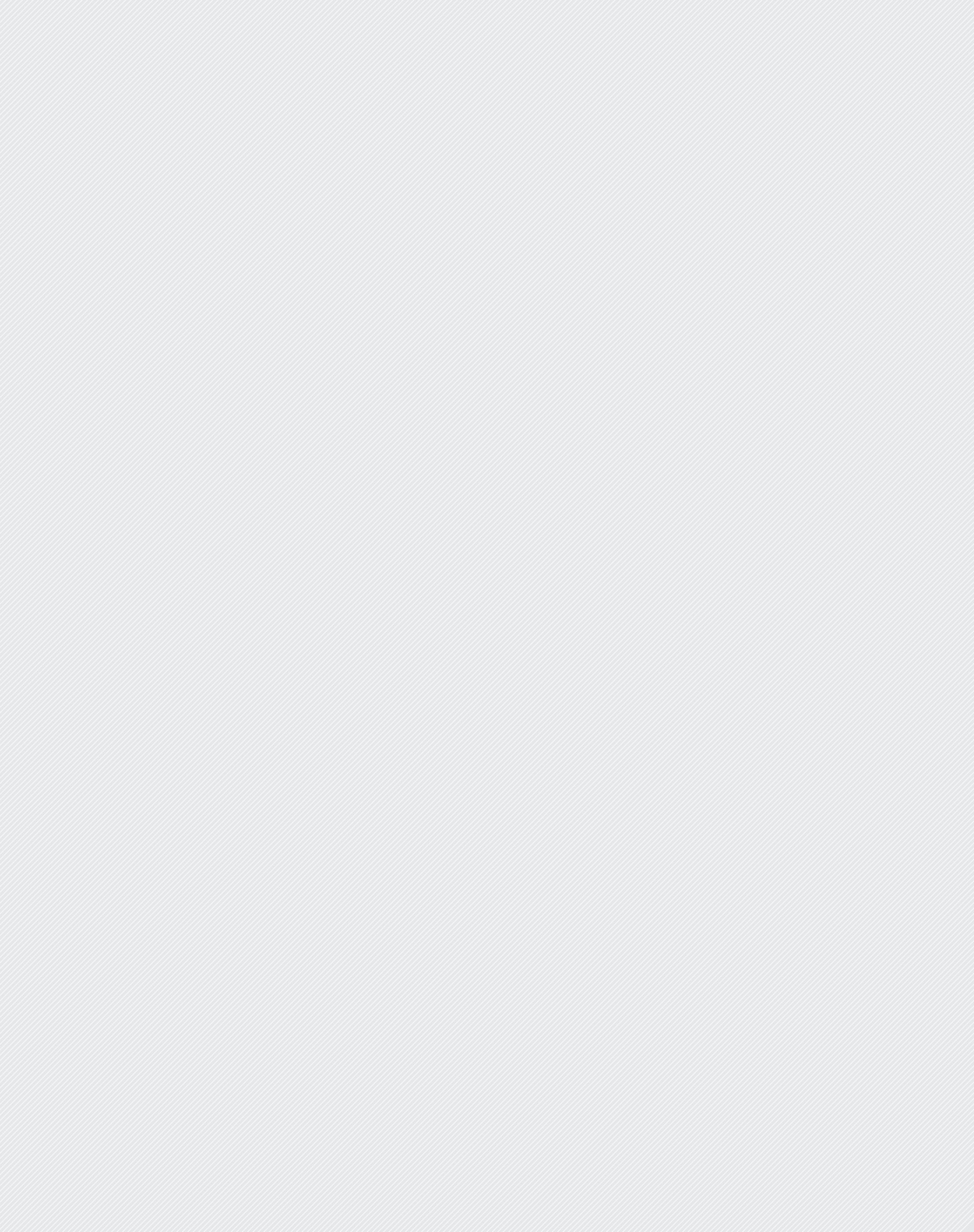

Con la «scoperta» dell’America da parte di Cristoforo Colombo, il 12 ottobre 1492, si fa cominciare la storia moderna. Da quel momento, la storia dell’Europa si intreccia con quella degli altri continenti.

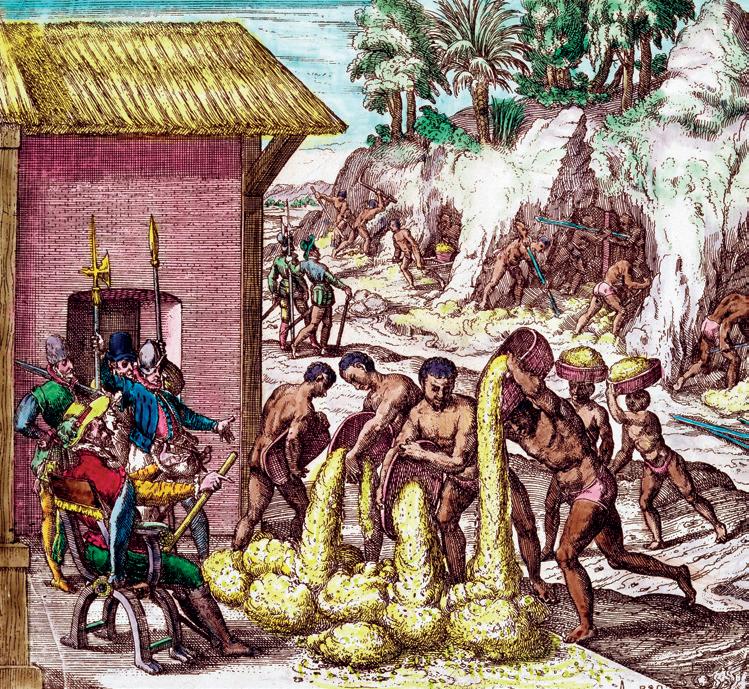

Nei territori americani, ricchi di metalli preziosi e di una grande varietà di nuove piante e animali, si insediano spagnoli e portoghesi che assoggettano e distruggono le antiche civiltà presenti.

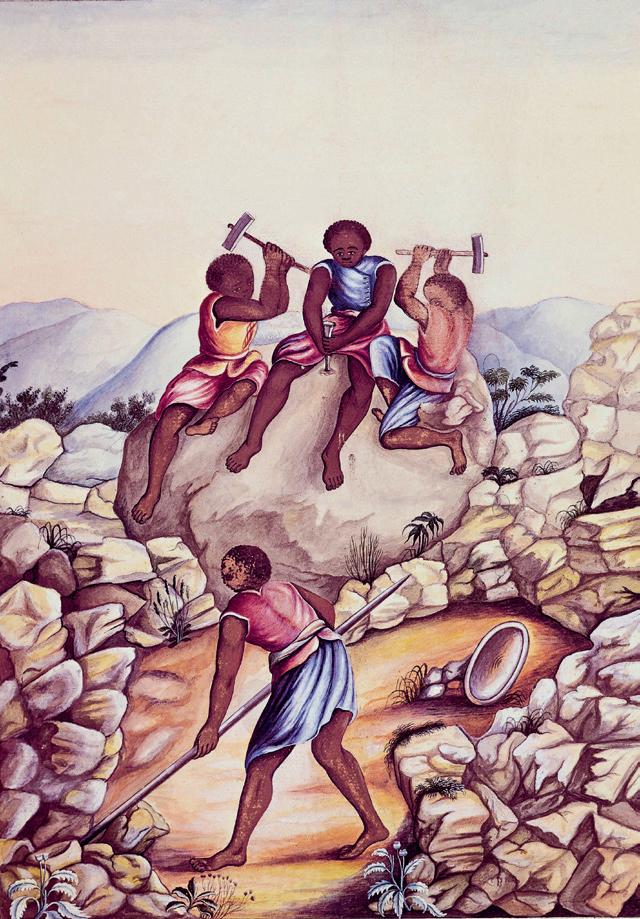

In Europa giungono ricchezze straordinarie, mentre lungo le coste dell’Africa comincia la tratta delle popolazioni nere, deportate nelle Americhe come manodopera e ridotte in schiavitù.

Intanto in India, Cina e Giappone si sono costituiti tre grandi imperi. 1480

1494

Trattato di Tordesillas: Spagna e Portogallo si spartiscono le rispettive sfere di influenza nel Nuovo mondo

1487

Bartolomeo Diaz doppia il capo di Buona Speranza e apre la rotta occidentale verso l’Asia

v L’età umanistica e rinascimentale dà all’uomo una rinnovata centralità nell’universo e lo rende padrone del proprio destino.

v I progressi delle conoscenze astronomiche migliorano le tecniche di viaggio.

v Le monarchie nazionali si strutturano e si mostrano sempre più interessate ad ampliare la propria sfera d’influenza.

1492

Cristoforo Colombo sbarca sull’isola di Haiti dopo aver attraversato l’oceano Atlantico

1497

I fratelli Caboto sbarcano in Canada Vasco da Gama raggiunge l’India

1500

Pedro Álvares Cabral sbarca sulle coste del Brasile

Nel 1492 Cristoforo Colombo tentò di raggiungere le Indie dalla Spagna viaggiando verso ovest e sbarcò nell’attuale San Salvador: scoprì a sua insaputa un nuovo continente.

Nell’Est asiatico nel XVI secolo si trovavano i grandi e fiorenti imperi Moghul, cinese e giapponese.

Nel 1498 una spedizione portoghese guidata da Vasco da Gama raggiunse Calicut, in India, doppiando la punta estrema dell’Africa.

Nel nuovo continente si erano sviluppate civiltà culturalmente avanzate: i Maya, gli Aztechi e gli Inca.

1510

1519

Hernán Cortés inizia la conquista dell’Impero azteco

1520

1521

Ferdinando Magellano raggiunge l’oceano Pacifico doppiando il Sud America

Gli spagnoli si impadroniscono del Messico

1530

1529

Francisco Pizarro conquista l’Impero inca

v Fra XIII e XV secolo i navigatori portoghesi e genovesi migliorano le tecniche di navigazione. v L’obiettivo è raggiungere via mare l’Estremo Oriente; per farlo i portoghesi circumnavigano il continente africano.

v La «scoperta» dell’America schiude le porte della penetrazione occidentale nel continente americano. A pagarne il prezzo saranno le civiltà indigene dei Maya, degli Inca e degli Aztechi.

v Nel XV secolo il Medio Oriente e l’Estremo Oriente ospitano grandi civiltà, come quelle islamico-ottomana, indiana, cinese e giapponese.

Riordina correttamente, secondo i nessi di causa-effetto, i seguenti fenomeni inserendo la lettera corrispondente nei quadratini.

a. Drastica riduzione dei traffici commerciali.

b. Espansione ottomana.

c. Le strade per l’Oriente diventano pericolose.

Causa b Effetto 1 c Effetto 2 a

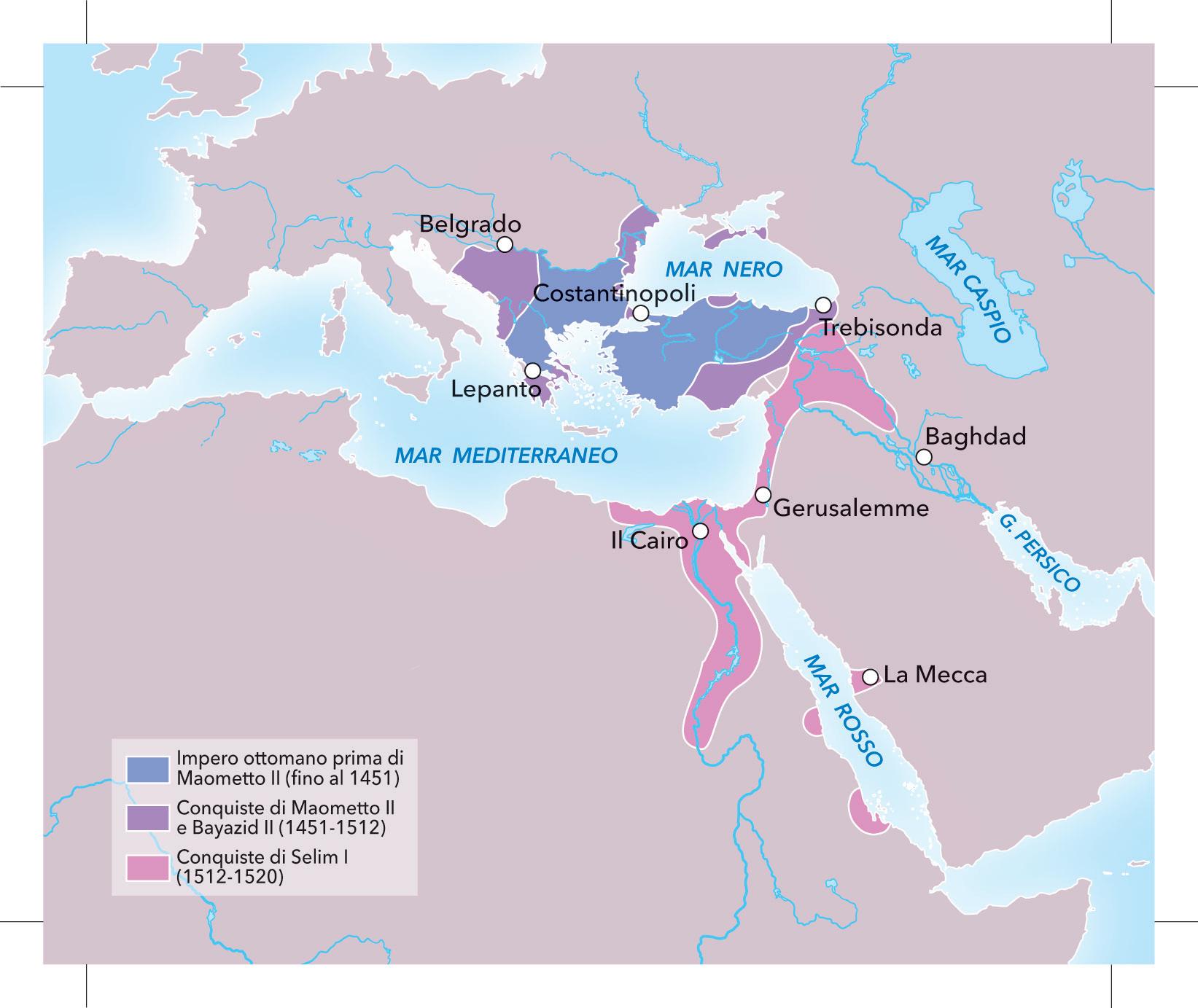

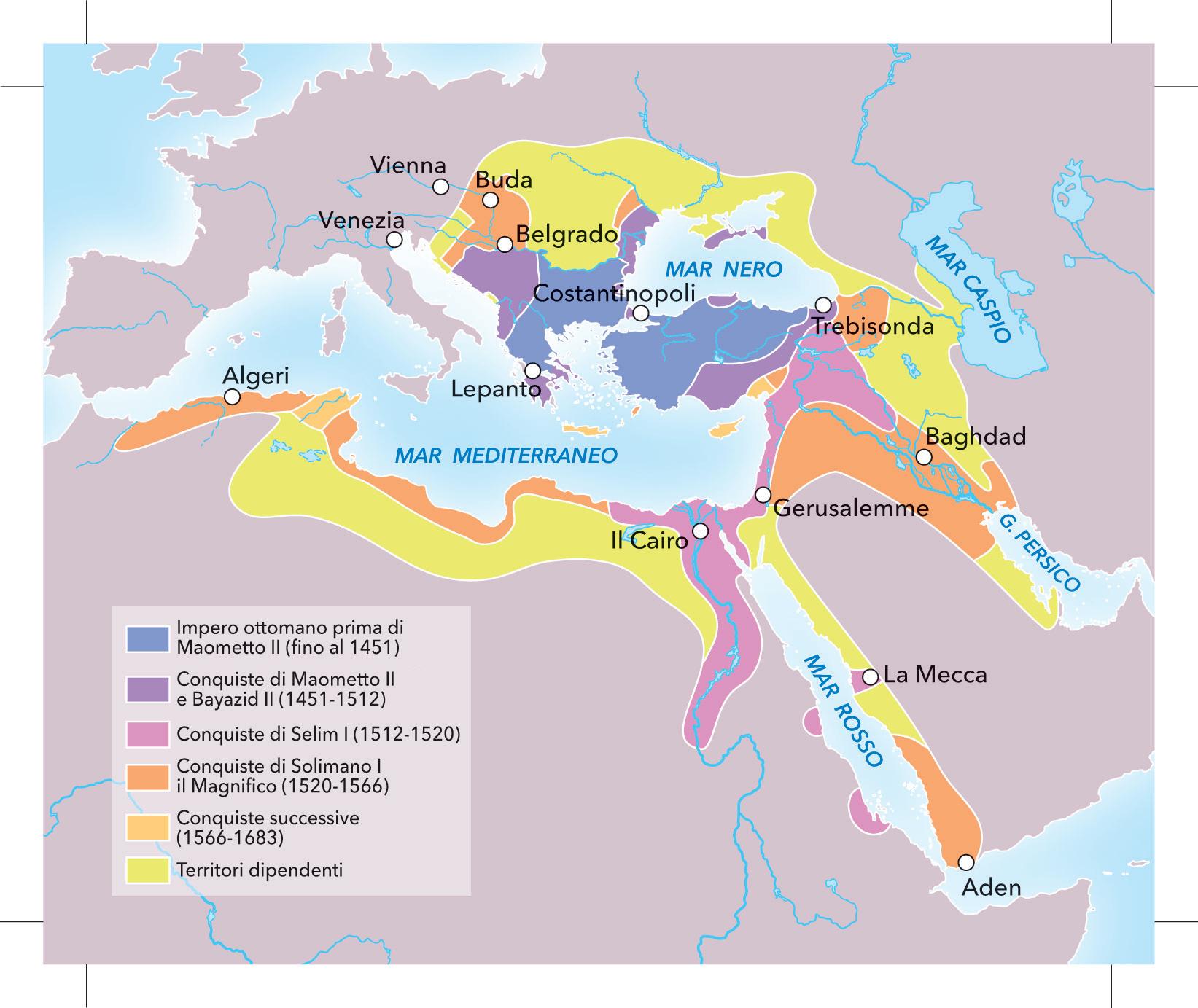

Tra la metà del XV e i primi decenni del XVI secolo, i Turchi ottomani ampliarono in modo significativo i propri possedimenti (vedi Lezione 2) occupando:

• l’Asia minore (l’Anatolia, la regione siriaca);

• la regione ellenica;

• la Penisola balcanica;

• le regioni africane affacciate sul mar Mediterraneo. La loro espansione cambiò gli equilibri politici ed economici del Mediterraneo orientale: le antiche strade che conducevano in Oriente, infatti, divennero pericolose per i mercanti europei e gli scambi commerciali che per molti secoli avevano attraversato quelle regioni poste tra l’Europa e l’Asia si ridussero drasticamente.

Particolare dell’Atlante catalano (1375 ca.), un portolano che riporta i percorsi verso l’Oriente sperimentati da viaggiatori cristiani e islamici. La mappa è illustrata con immagini di viaggiatori: qui vediamo una carovana di mercanti.

La crisi degli scambi commerciali con l’Oriente ebbe due conseguenze per l’Occidente:

• le spezie e gli altri prodotti provenienti dall’Oriente divennero sempre più rari e quindi costosi;

Contraccolpo

Conseguenza negativa derivata da un certo evento o azione.

• le grandi città mercantili affacciate sul Mediterraneo (per esempio Genova e Venezia), che si erano enormemente arricchite grazie ai rapporti commerciali con i mercati asiatici, subirono un grave contraccolpo.

La chiusura delle rotte terrestri e marittime per l’Oriente imponeva la necessità di cercare altre strade

La presenza dell’Impero ottomano rappresentava un ostacolo insormontabile tra Europa e Asia, una specie di muro che impediva ai mercanti di viaggiare e di fare affari. Per risolvere questo problema, alcuni cominciarono a prendere in considerazione la circumnavigazione del continente africano per raggiungere l’Asia passando dall’oceano Atlantico all’oceano Indiano. Era una rotta lunga e rischiosa, ma aveva il vantaggio di evitare il lungo tragitto terrestre della via della seta e il percorso via mare lungo il mar Rosso. Il continente africano era inoltre ricco di oro e altri metalli preziosi, sempre più necessari per acquistare in Oriente spezie, gioielli, tappeti e stoffe pregiate.

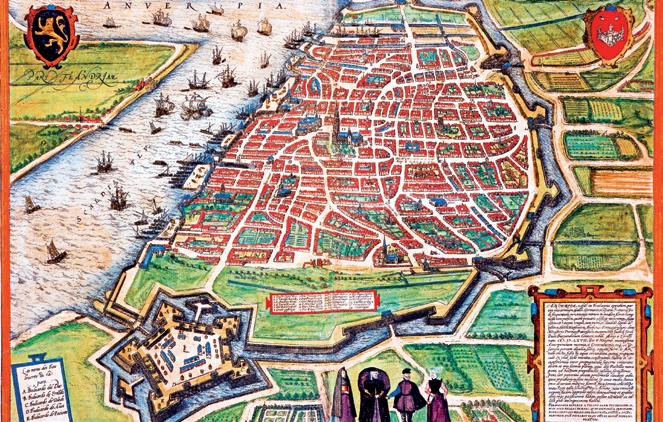

Tra la fine del XIII e la fine del XV secolo, nei secoli di passaggio tra la tarda età medievale e la prima età moderna, i navigatori europei avevano sensibilmente migliorato la propria capacità di navigare nelle acque degli oceani, uscendo dal bacino mediterraneo e spingendosi lungo rotte sconosciute e pericolose. L’antica tradizione marinara dei Fenici, dei Greci e dei popoli nordici, che prima dell’era cristiana già si erano spinti oltre le «colonne d’Ercole» e, come ormai sembra accertato nel caso dei navigatori scandinavi, nelle pescose acque del Canada e della Groenlandia, venne rinverdita nel tardo Medioevo dai navigatori genovesi. Alla fine del XIII secolo i genovesi aprirono una rotta mediterraneo-atlantica che, varcando lo stretto di Gibilterra e appoggiandosi allo scalo di Lisbona, stringeva in una fitta rete commerciale la città ligure ai ricchi centri mercantili fiamminghi (Bruges, Gand, Anversa).

I genovesi detenevano, insieme ai veneziani e ai pisani, il monopolio dei traffici con l’Oriente. Nel 1291 avevano addirittura tentato di sfidare l’oceano in cerca di una rotta occidentale verso le Indie, così come nel 1492 fece Cristoforo Colombo: i fratelli Vivaldi morirono nell’impresa, ma il loro coraggioso tentativo già segnala la nuova importanza dell’Atlantico.

LAVORO SULLA LINGUA

Individua nel testo il sostantivo che corrisponde a questa definizione: «navigazione attorno a un elemento geografico (isola o continente) attraverso una rotta perimetrale».

Circumnavigazione.

Con riferimento a un racconto mitologico, in cui l’eroe Ercole separò in due parti (due colonne) il monte che segnava il limite estremo del mondo, questa espressione indica appunto il limite del mondo conosciuto.

La rocca di Gibilterra, nel Sud della Penisola iberica, fronteggia la costa del Marocco. Le due estremità protese sullo stretto nell’antichità furono identificate con le mitologiche «colonne d’Ercole».

Portolani

Libri che contengono descrizioni dettagliate delle caratteristiche delle coste e dei relativi tratti di mare: presenza di porti, tipologia dei fondali, approdi accessibili. Sono usati ancora oggi in navigazione.

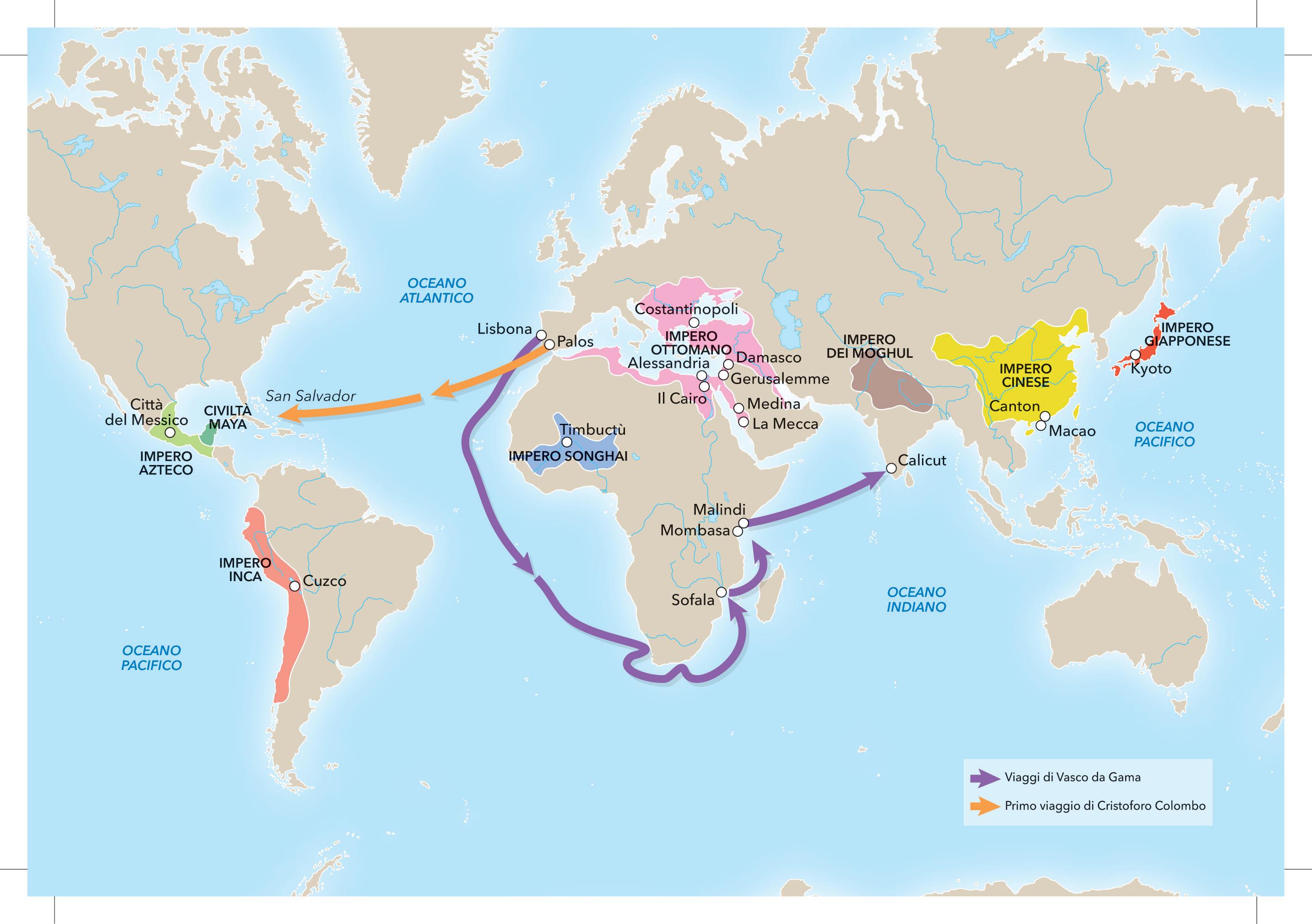

Nel XIV e XV secolo gli strumenti di navigazione compirono grandi progressi. L’uso della bussola e dell’astrolabio si diffuse largamente e ciò da un lato migliorò la capacità di orientamento negli spazi aperti, dall’altro permise di sapere a quale latitudine ci si trovava.

Inoltre, geografi e cartografi perfezionarono i loro studi e riuscirono a realizzare carte geografiche e portolani più precisi.

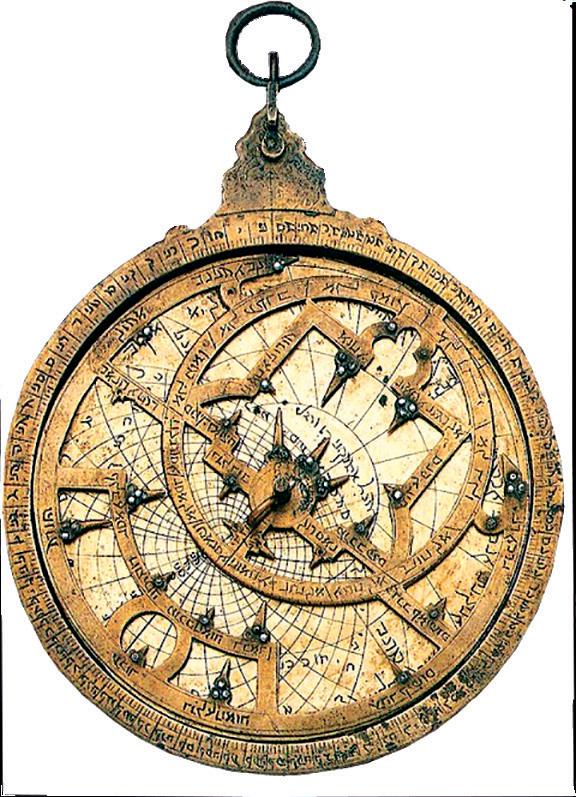

Dal punto di vista nautico, furono introdotte le caravelle, navi più leggere e manovrabili che permettevano anche a piccoli gruppi di marinai di intraprendere viaggi di esplorazione di eccezionale rilievo e impegno. L’insieme di questi miglioramenti tecnici senza dubbio favorì la ricerca di nuove rotte. Per converso, la necessità di scoprire nuove rotte oceaniche per l’Estremo Oriente rappresentò un forte stimolo all’innovazione tecnologica in campo navale.

L’astrolabio serviva a calcolare la posizione del Sole, della Luna e Caravella.

Lo scafo era più leggero rispetto a quello di altre imbarcazioni

Vela triangolare, detta anche «vela latina»

Albero di poppa

di coperta

Cabina del comandante

Al fianco dei genovesi, furono i navigatori portoghesi a giocare un ruolo di primissimo piano nei viaggi di scoperta e nell’apertura di nuove rotte oceaniche. Il regno lusitano (Lusitania era l’antico nome dell’odierno Portogallo) era un Paese di modeste dimensioni e non molto popolato. Ciò nonostante, la capitale Lisbona, grazie alla sua posizione geografica strategica, era un importante scalo commerciale e un porto ideale per le navi europee che navigavano nell’Atlantico. Il Portogallo fu il primo Paese europeo che si propose di raggiungere l’Oriente navigando lungo le coste dell’Africa. La monarchia portoghese diede un sostegno concreto a questi progetti, organizzando e finanziando le imprese oceaniche dei suoi navigatori. Gli obiettivi della corona portoghese erano essenzialmente due:

• consolidare la posizione preminente del regno in ambito commerciale;

• soddisfare le esigenze della classe nobiliare: in Portogallo soltanto i primogeniti ereditavano le proprietà dei genitori e, quindi, molti nobili non disponevano né di terre, né di ricchezze. I commerci e le esplorazioni oltremare erano un modo per ottenerle.

Già nella prima metà del XV secolo, sotto l’impulso del principe Enrico il Navigatore (1394-1460) equipaggi portoghesi avevano raggiunto le coste occidentali dell’Africa, in cerca soprattutto di oro, ma anche di grano. Non si deve però pensare a grandi imprese e a velieri maestosi: il più delle volte si trattava di piccole imbarcazioni e di modesti equipaggi, che spesso finivano inghiottiti dall’oceano e non facevano più ritorno a casa. Dopo anni di tentativi, di fallimenti e di piccole conquiste, finalmente nel 1487 il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz (1450-1500) riuscì nell’impresa di doppiare l’estremità Sud del continente africano, chiamata in seguito capo di Buona Speranza (nell’attuale Sudafrica).

COMPRENDO IL TESTO

Distingui con colori diversi gli obiettivi economici e gli obiettivi sociali dell’impegno della corona portoghese nei viaggi di esplorazione.

Il Monumento alle scoperte, sulle rive del fiume Tago a Lisbona, celebra l’epoca delle grandi esplorazioni oceaniche portoghesi tra XV e XVI secolo.

Nel 1497 una spedizione sotto il comando di Vasco da Gama (1469-1524) salpò da Lisbona per raggiungere le Indie. Con questo termine si definiva nel passato tutta l’Asia sud-orientale, un’area che fu poi chiamata «Indie orientali» (con il termine «Indie occidentali» furono invece chiamate le isole Antille e Bahamas, nei Caraibi, scoperte dagli europei alla fine del XV secolo). Le navi di Vasco da Gama doppiarono il capo di Buona Speranza e, dopo aver attraversato l’oceano Indiano, nel 1498 approdarono nel porto di Calicut, in India: i portoghesi erano riusciti per la prima volta ad aprire una via marittima per le Indie.

LAVORO SULLA LINGUA

Polisemico significa «che può assumere diversi significati a seconda del contesto». Individua nel testo un sostantivo polisemico e spiega la tua scelta.

Indie. Può indicare sia l’Asia sud-orientale, sia le isole dei Caraibi.

L’obiettivo strategico dei portoghesi non era conquistare un grande impero coloniale, ma scoprire nuove rotte per i commerci intercontinentali. Durante i loro viaggi, i portoghesi si limitavano a stabilire lungo le coste scali commerciali nei quali raccogliere e smistare le merci. In questo caso, il massimo dell’impegno richiesto era quello della difesa militare di tali avamposti. Almeno inizialmente, pertanto, essi non sottomisero le popolazioni con le quali entrarono in contatto e non occuparono vasti territori, ma solo città costiere in posizioni strategiche per gli scambi, o isole che permettessero loro di controllare i commerci tra Oriente e Occidente. La ragione di questa scelta è piuttosto semplice: il Portogallo non disponeva delle necessarie risorse umane per stabilire un controllo diretto di vaste regioni già popolate da altre civiltà.

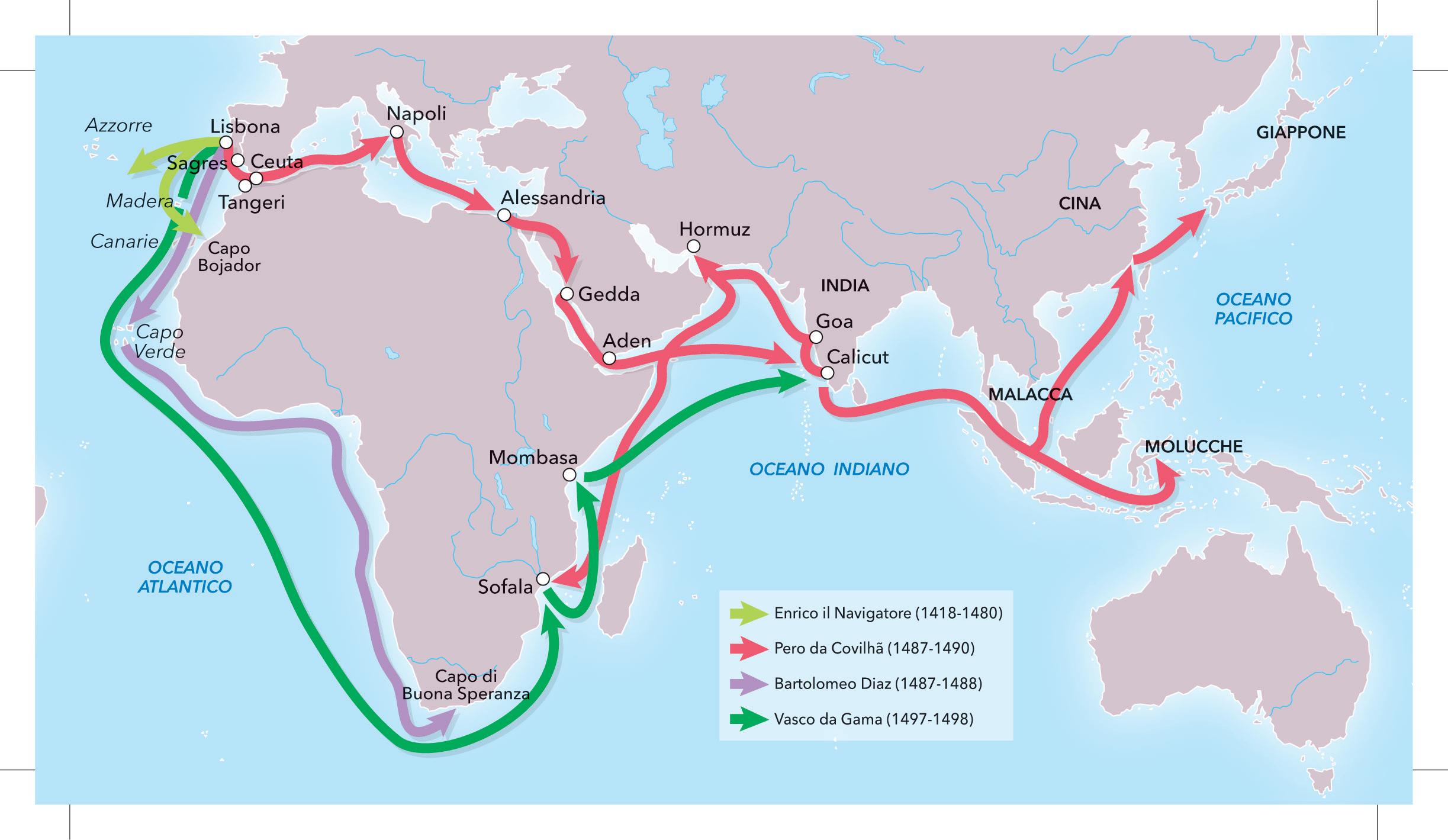

LAVORO SULLA CARTA

Le rotte marittime portoghesi

Sulla carta si possono osservare le direttrici delle principali spedizioni portoghesi del XV secolo. Come si può vedere, i portoghesi raggiunsero l’Oriente sia circumnavigando l’Africa, sia passando per il mar Mediterraneo e il mar Rosso.

Rispondi alle domande.

1. Osserva le direttrici dei quattro navigatori portoghesi; chi raggiunse l’Oriente passando per il mar Mediterraneo e il mar Rosso?

Pero da Covilhã.

2. Presta attenzione alle date in legenda; quale navigatore compì i primi viaggi alla scoperta delle coste africane?

Enrico il Navigatore.

3. Chi raggiunse l’estremo Sud dell’Africa e chi circumnavigò il continente africano?

Bartolomeo Diaz giunse fino al capo di Buona Speranza; Vasco da Gama circumnavigò l’Africa.

Nella prima metà del XVI secolo i portoghesi:

• stabilirono basi fortificate sulle coste dell’Africa;

• assunsero il controllo dello stretto di Hormuz sul golfo Persico;

• s’insediarono sulla costa occidentale dell’India a Goa, che divenne il centro dell’impero commerciale portoghese;

• occuparono Ceylon (l’attuale Sri Lanka);

• posero basi commerciali nella penisola di Malacca e nell’arcipelago delle Molucche.

A partire dalla metà del XVI secolo strinsero rapporti commerciali anche con il Giappone. Le navi portoghesi partivano da Lisbona cariche di merci di poco pregio che negli scali del golfo di Guinea venivano scambiate con l’oro delle miniere africane; proseguivano poi verso l’Oriente per acquistare, grazie all’oro, le preziose merci orientali. Lungo le coste dell’Africa i portoghesi avevano dato inizio, già a partire dal 1441, al commercio degli schiavi.

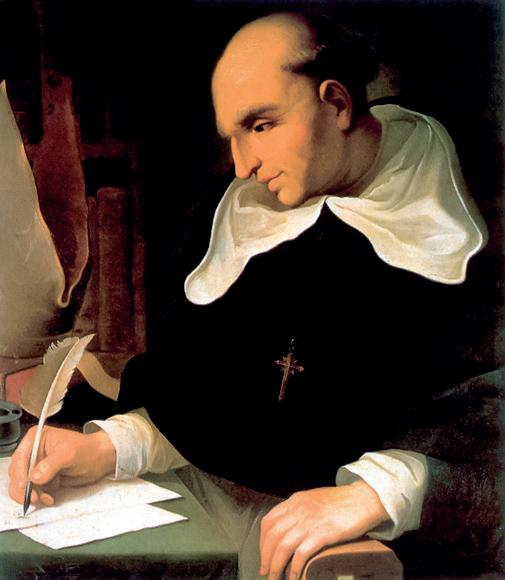

Ai motivi economici che muovevano gli europei verso nuove terre si univano motivi religiosi: la Chiesa cercava di contrastare l’avanzata dei Turchi, di religione islamica, convertendo nuove popolazioni alla fede cattolica. Papa Niccolò V, nel 1454, aveva così concesso al re del Portogallo Alfonso V di «invadere, conquistare, espugnare, sconfiggere e soggiogare tutti i Saraceni e pagani e altri nemici di Cristo ovunque vivono […] e le loro persone ridurre in perpetua schiavitù».

Rielaboro le informazioni

1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare. Africa – Arabia – Vasco da Gama – Magellano – Portogallo – cartografia – rotte – piste carovaniere – Indie – Americhe –caravelle – porti strategici

Necessità di nuove per l’Oriente

Vasco da Gama Portogallo porti strategici Africa rotte cartografia

Perfezionamento degli strumenti nautici e più precisa. Introduzione delle , navi più leggere

Possibilità di raggiungere le circumnavigando l’

Grazie a il è il primo Paese europeo a raggiungere le Indie via mare

Mi oriento nel tempo

2. Completa la linea del tempo inserendo la lettera corrispondente agli eventi elencati.

a. Vasco da Gama raggiunge l’India.

b. Bartolomeo Diaz doppia l’estremità Sud dell’Africa.

1487 1497 c b a caravelle Indie

c. I Turchi ottomani conquistano Costantinopoli.

1453

I portoghesi controllano città e per i commerci tra Oriente e Occidente

L’Anatolia, da cui si espansero gli Ottomani, è una penisola dell’Asia occidentale. Cerca sull’atlante quale Stato odierno la comprende e trascrivilo.

Turchia.

L’assedio dei Turchi ottomani in una miniatura di un manoscritto del XV secolo.

Prima di procedere nel racconto dell’epoca dei grandi viaggi di scoperta e delle esplorazioni europee, cerchiamo di comprendere le caratteristiche delle più importanti civiltà con le quali gli europei entrarono in contatto.

Partiamo dal grande e complesso mondo islamico, costituito da popoli di varia stirpe accomunati dalla fede in Allah. Tra XV e XVI secolo questo mondo era molto vitale. Sulle sponde del Mediterraneo orientale, la tradizione mercantile delle città della Siria e dell’Egitto era stata rinverdita dai Mamelucchi, dinastia di condottieri di origine turca che tenevano vive le relazioni politiche ed economiche con l’Occidente, attraverso l’intermediazione di Venezia. Più a Oriente, in Anatolia, nelle steppe iraniche e attorno alle sponde del mar Caspio, l’islam aveva a lungo subìto le scorrerie dei Turcomanni, dei Mongoli di Gengis Khan e dei Turco-mongoli di Tamerlano

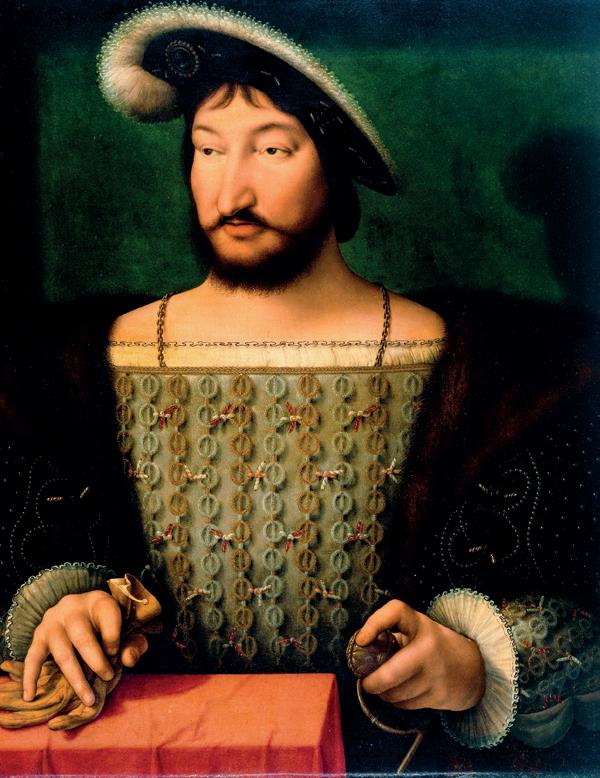

Nella Penisola anatolica nel corso del XIV secolo si erano insediati gli Ottomani, una popolazione turcomanna, che deve il suo nome al capostipite Otman, convertita all’islam e molto potente sul piano militare. Dall’Anatolia avevano cominciato a muoversi verso Occidente, giungendo, come hai già studiato lo scorso anno, a conquistare Costantinopoli (1453) sotto la guida di Maometto II. Posero così fine alla storia millenaria dell’Impero romano d’Oriente e Costantinopoli, l’antica Bisanzio, diventò la capitale dell’Impero ottomano con il nome di Istanbul (si continuò tuttavia a utilizzare anche il nome Costantinopoli fino al XX secolo). Negli anni seguenti assoggettarono la Grecia e i territori intorno al mar Nero. Si espansero quindi nei Balcani, arrivando alle porte di Belgrado.

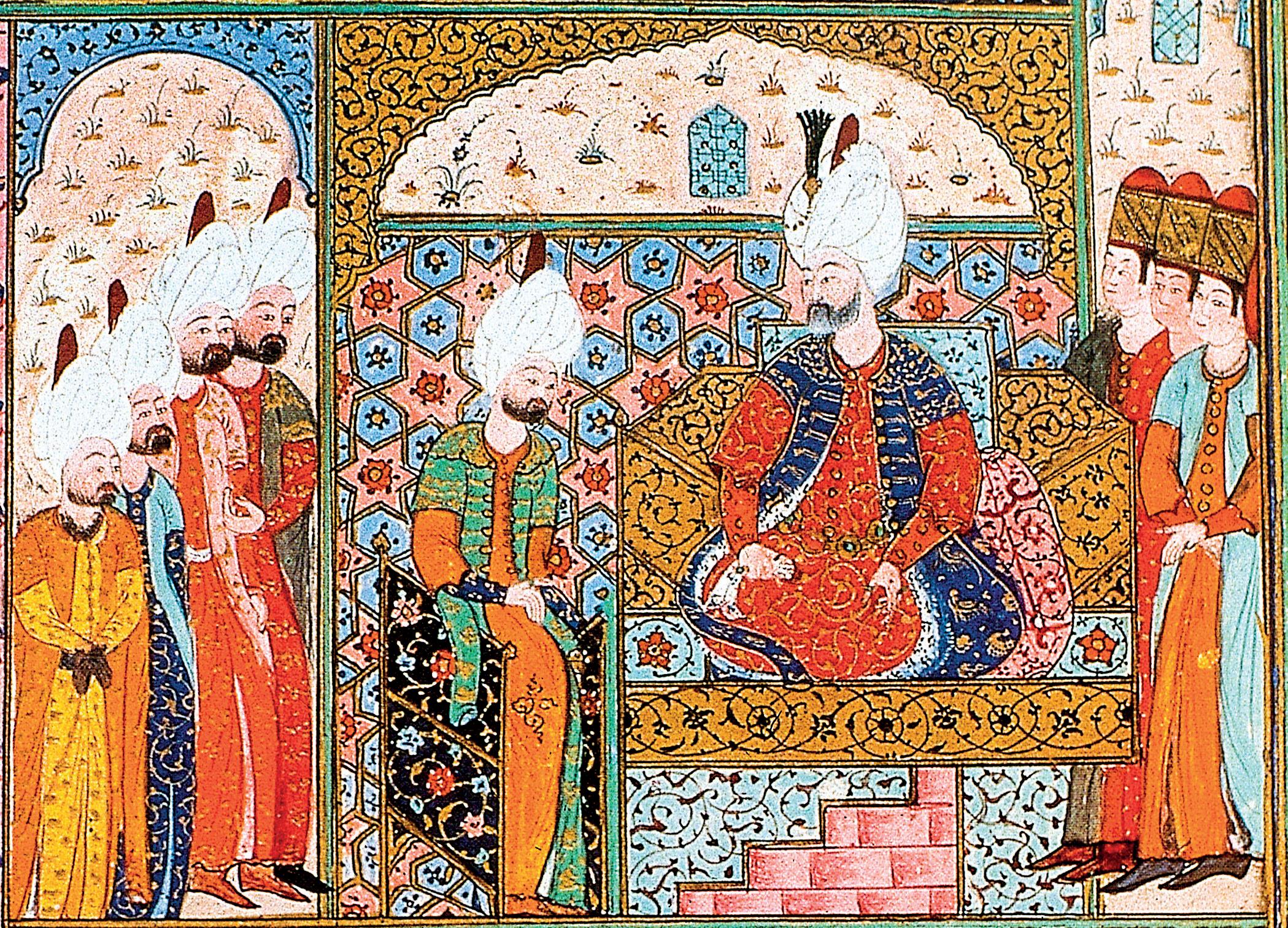

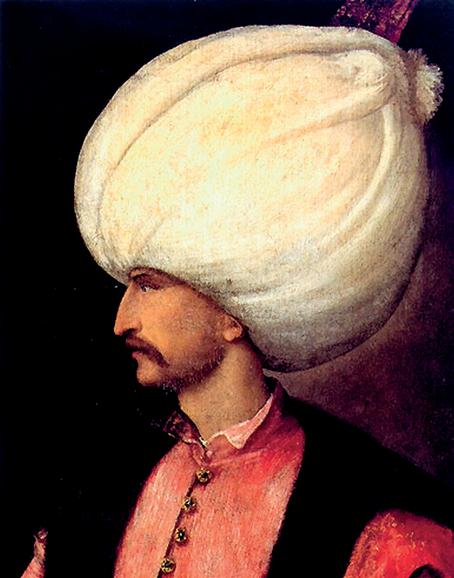

L’espansione territoriale dell’Impero ottomano continuò inarrestabile soprattutto durante i regni di Selim I (1512-1520) e di Solimano I, detto il Magnifico, che governerà dal 1520 al 1566 (vedi Lezione 9). Con Selim I gli Ottomani sottomisero i Mamelucchi, un’altra tribù di origine turca, e s’impossessarono dei loro territori mediorientali: la Siria, l’Egitto, la Palestina e parte della Penisola arabica. In questo modo, anche le tre città sante per i musulmani, cioè Gerusalemme, Medina e La Mecca, furono inglobate nell’Impero turco.

Sul finire del XV secolo, prima ancora dell’arrivo degli Ottomani, nella società e nell’élite intellettuale iraniane cominciarono a manifestarsi i segni di un nuovo spirito d’identità nazionale. Gli iraniani persiani professavano con orgoglio la propria fede musulmana, nella sua variante sciita, contro ogni invasore. Nel 1500 Ismail, membro della potente famiglia dei Safavidi, dopo essersi fatto incoronare scià («re dei re»), procedette alla riunificazione del Paese. Ottomani-sunniti e iraniani-sciiti rappresentavano i due estremi del variegato mondo islamico. Nei primi decenni del XVI secolo, sunniti e sciiti entrarono spesso in conflitto; più volte i Turchi ottomani, grazie alla loro superiore preparazione militare e tecnologica, furono sul punto di travolgere le armate iraniane, ma la guerra non si risolse mai in favore dei Turchi i quali, dalle rive meridionali del mar Caspio a quelle settentrionali del golfo Persico, per secoli contesero alle stirpi iraniche il controllo della regione.

L’espansione ottomana tra XV e inizio XVI secolo

Gli Ottomani, che nel XIV secolo si erano insediati in Anatolia, nel corso del XV secolo iniziarono a espandersi. La carta mostra l’area interessata dall’espansione fino al regno di Selim I.

Rispondi alle domande.

1. Quale città d’importanza strategica fu conquistata a Nord dell’Anatolia?

2. L’occupazione ottomana all’inizio del XVI secolo aveva raggiunto i confini con l’Ungheria e i confini con un altro grande impero. Quale?

COMPRENDO IL TESTO

Completa indicando il tipo di islamismo professato dai seguenti popoli.

Turchi ottomani → Musulmani

sunniti sciiti Costantinopoli. Il Sacro romano impero.

Persiani o Iraniani → Musulmani

Sunniti e sciiti

Sono gli appartenenti alle due correnti dell’islam. I sunniti seguono le regole di comportamento (la «sunna») del Corano e affidano la guida dell’islam a un califfo ritenuto meritevole; gli sciiti ritenevano che la guida dell’islam spettasse a un consanguineo del profeta e con il tempo si differenziarono anche su questioni dottrinali.

Rappresentazione della battaglia di Merv (nell’attuale Turkmenistan) in cui nel 1501 lo scià Ismail sconfisse gli invasori uzbechi, rafforzando così il suo impero.

L’IMPERO DEI MOGHUL

L’assalto alla città di Samarcanda (1497), nell’attuale Uzbekistan: una delle tante imprese di Babur il conquistatore.

L’India era un Paese prospero ma diviso

Fin dall’antichità l’immenso mondo indiano era dotato di straordinarie ricchezze, ma era anche fragile e vulnerabile dal punto di vita politico: esso, infatti, ospitava tanti popoli, con culture e religioni diverse, ma non aveva un’organizzazione politica unitaria perché nessuno dei vari potentati indù era mai riuscito a imporsi sugli altri e a controllare l’intero subcontinente.

Nei primi decenni del Cinquecento, Babur il conquistatore (1483-1531), un condottiero d’etnia turco-mongola proveniente dall’Afghanistan, incalzato dai mongoli cominciò a muoversi dalle sue terre d’origine penetrando nell’India settentrionale. Dopo aver sconfitto i potentati locali, egli diede vita, nel 1526, a un impero che sarebbe durato fino all’inizio del XVIII secolo: l’Impero indiano-musulmano dei Moghul.

Dopo la morte di Babur l’impero attraversò un periodo di crisi, che si concluse con la salita al trono di suo nipote Akbar (1556-1605).

Akbar rafforzò lo Stato, assoggettò tutta l’area settentrionale dell’India e mantenne l’unità del Paese. Egli, infatti, integrò i conquistatori turco-mongoli di religione musulmana con le popolazioni indiane e garantì a tutti libertà di culto.

Il suo impero era diviso in province affidate a governatori con poteri civili e militari, e amministrate da tesorieri provinciali dipendenti da un ministro delle Finanze.

Gli abitanti dell’India vivevano in villaggi, dove praticavano agricoltura e allevamento. Il lavoro dei contadini si ripeteva sempre uguale da secoli: la grandissima disponibilità di manodopera, infatti, rendeva inutile e costosa l’introduzione di nuovi e più moderni strumenti.

La natura offriva grandi risorse, ma allo stesso tempo causava grandi calamità naturali, come uragani e inondazioni, alle quali seguivano talvolta lunghi periodi di siccità, che portavano carestie.

I raccolti erano comunque sufficienti a sfamare la popolazione. Ciò permise lo sviluppo di fiorenti città, nelle quali prosperavano attività manifatturiere di grande qualità, come la produzione di tessuti, o la lavorazione di metalli preziosi e legni pregiati. Il loro prestigio giungeva fino all’Europa, e i mercanti occidentali rivaleggiavano con i mercanti arabi per conquistare il controllo dei commerci con il meraviglioso Oriente.

A nord dell’India, oltre le catene montuose del Tibet, si esten deva il grande Impero cinese. La Cina, ancor più dell’Europa, aveva risentito della pressione dei Mongoli che, nel XIII seco lo, avevano raggiunto la loro massima espansione. Qubilay Khan (1214 ca.-1294), erede del grande condottiero Gengis Khan, aveva stabilito a Pechino la capitale di un impero così grande che la Cina ne rappresentava solo una parte. Alla morte di Qubilay, la Cina era caduta nelle mani dei suoi eredi diretti, che avevano dato vita alla dinastia Yuan. Nel 1368 la dinastia Yuan fu travolta dalle rivolte contadine, lasciando il posto a una nuova dinastia nazionale, destinata ad assolvere una fun zione decisiva nella storia della Cina moderna: i Ming. Con l’avvento dei Ming al potere le frontiere imperiali furo no stabilizzate, sia verso la Mongolia sia verso la Manciuria. La stabilità politica e territoriale favorì la modernizzazione della società e dell’economia cinese: alle tradizionali attività agricole si affiancarono nuove attività mercantili e manifatturiere.

La Cina era un grande Paese agricolo. L’agricoltura era praticata in modo intensivo, concentrando le colture vicino ai grandi fiumi (fiume Giallo, fiume Azzurro). Sulle rive di questi grandi fiumi vivevano milioni di persone, che lavoravano nelle risaie inondate, le cui rese erano molto superiori a quelle di un campo seminato a grano. Un ampio e sofisticato sistema idraulico, costruito e controllato dall’autorità imperiale, assicurava un regime delle acque funzionale a questo tipo d’agricoltura.

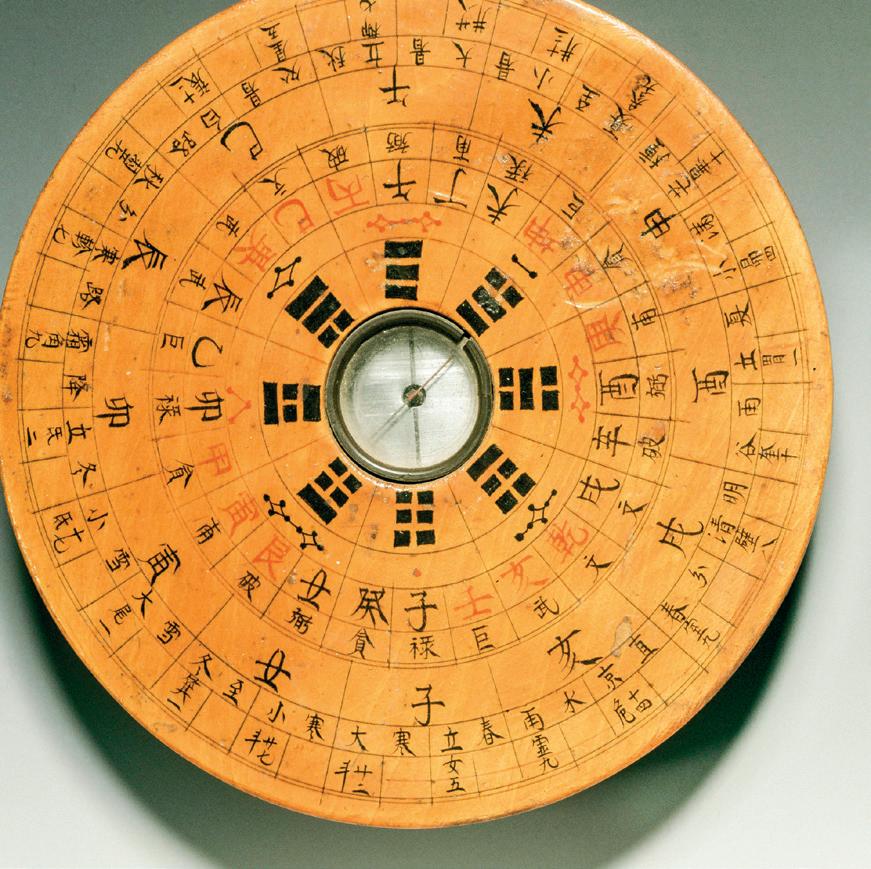

L’enorme territorio era amministrato da un efficiente corpo di funzionari pubblici, i mandarini, selezionati in concorsi aperti a ogni ceto sociale. L’agire e la formazione ideologica dei mandarini si fondava sugli insegnamenti di Confucio (VI-V sec. a.C.), il filosofo che ha lasciato un’incisiva impronta culturale e religiosa sulla Cina. Il grande Paese possedeva inoltre un elevato livello tecnologico. Grandi invenzioni che hanno segnato l’età moderna dell’Occidente, erano state messe a punto dai cinesi già tra il X e il XII secolo: ricordiamo la polvere da sparo, la stampa a caratteri mobili, la bussola e la carta moneta

La bussola fu inventata dai cinesi prima dell’anno Mille, ma per parecchio tempo fu utilizzata principalmente a scopi divinatori. Fu invece probabilmente merito degli amalfitani la diffusione dello strumento in Europa e il suo uso in navigazione. LA CINA DEI MING NEL

Quale tempo verbale prevale in questo paragrafo? Perché? . . .

Imperfetto. Si tratta della descrizione di una situazione che durò per molto tempo, non momentanea.

Quale analogia accomuna la storia del Giappone alla storia dell’Europa medievale?

La struttura feudale.

Statua dello shogun Tokugawa Ieyasu, fondatore dell’ultimo shogunato feudale. Il clan governò dal 1603 al 1868.

La storia del Giappone è stata condizionata dalla vicinanza con la grande e potente Cina, da cui il Paese ha importato valori culturali e religiosi (il buddhismo) e modelli politici (l’impero e la burocrazia di corte). Analogie si riscontrano anche, nonostante la lontananza, con la storia europea; in Giappone, infatti, fra X e XIII secolo si affermò una struttura feudale. L’imperatore concedeva benefici a una casta guerriera radicata nel territorio, che aveva come compito la difesa dei contadini. Da questa élite feudale provenivano i samurai, guerrieri professionisti spesso coinvolti in conflitti fra le famiglie dell’aristocrazia militare. I samurai, come i cavalieri feudali occidentali, erano animati da ideali cavallereschi ed erano fedeli a un rigido codice di comportamento, ma a differenza di quelli erano ispirati dai valori religiosi buddhisti, tanto che spesso il confine tra monaco e guerriero si confondeva.

Nel XII secolo il potere dell’imperatore fu messo in discussione dall’ascesa di una nuova figura sociale e politica: lo shogun. Il termine, che in origine indicava il capo dell’esercito, divenne titolo del feudatario che prevalse nella competizione feudale, divenendo di fatto governatore del Paese. La carica (lo «shogunato»), inoltre, fu resa trasmissibile per ereditarietà. Il peso dell’aristocrazia guerriera giapponese continuò a crescere nel XIV e XV secolo, offuscando l’autorità dell’imperatore. Gli shogun vivevano a Kyoto, la capitale imperiale. I governatori delle province erano invece controllati e difesi da funzionari militari, i daymo, da cui dipendevano per vassallaggio, i samurai. I daymo erano le figure più dinamiche della società giapponese e finirono per imporsi sia sulla burocrazia imperiale sia sugli shogun. Ciò portò a una nuova frammentazione politica.

Un’Africa «bianca» e una «nera»

Nel XV secolo gli europei avevano la percezione di due Afriche:

• l’«Africa bianca» (o mediterranea), che era stata sottoposta alla dominazione araba e, quindi, era di religione islamica;

Popolazioni autoctone delle regioni settentrionali dell’Africa, corrispondenti agli attuali Stati del Marocco, dell’Algeria, della Tunisia e della Libia. Berberi

• l’«Africa nera» (o subsahariana), quasi del tutto sconosciuta agli europei e popolata da popolazioni di pelle nera.

Le aree più dinamiche erano quelle affacciate sull’oceano Indiano, compresa tra gli altipiani etiopici e il fiume Zambesi, e quella affacciata sul golfo di Guinea. Attraverso le piste tracciate dai mercanti berberi nel deserto, queste aree erano in contatto con i Paesi del Maghreb (la regione dell’Africa settentrionale situata tra il Mediterraneo e il Sahara) e con l’Egitto.

L’Africa nera ospitava da secoli fiorenti regni e civiltà. Il più importante era il Regno del Ghana, dove i mercanti berberi e arabi scambiavano il sale, un bene molto ambito nell’Africa subsahariana, con oro, avorio, animali esotici e schiavi

Le relazioni tra le popolazioni autoctone e gli arabi non furono sempre pacifiche: questi, infatti, cercarono di imporre la loro influenza e alla fine riuscirono a convertire la popolazione del Ghana all’islamismo.

Intorno al 1240 il Regno del Ghana venne assorbito dal Regno del Mali, che si estendeva tra i fiumi Senegal e Niger. Esso raggiunse il massimo splendore nel Trecento, per poi indebolirsi nel secolo successivo a favore dell’Impero Songhai, dal nome del popolo che gli diede origine. La città principale del regno era Timbuctù, un importante centro commerciale e anche sede di un’università.

Rielaboro le informazioni

COMPRENDO IL TESTO

Individua su una carta geografica dell’Africa il territorio compreso tra i fiumi Senegal e Niger, corrispondente all’antico Regno del Mali. Indica quindi la sua posizione corretta nel continente africano, scegliendo tra le seguenti.

a A nord, affacciato sul mar Mediterraneo.

b All’estremo sud dell’Africa.

c A sud-ovest del Sahara, affacciato sull’oceano Atlantico.

d A sud-est del Sahara, affacciato sull’oceano Indiano. X

La moschea Djinguereber a Timbuctù (Mali) risale all’inizio del XIV secolo: è stata inserita dall’UNESCO nella lista del Patrimonio dell’umanità.

1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare.

samurai – Ghana – mandarini – sale – Ming – avorio – shogun – spezie – risaie – Moghul – Mali – Egitto – agricoltura –industria – manufatti

India

Impero dei

Moghul

Cina

Ming mandarini

• e allevamento

Agricoltura

• Artigianato raffinato

• Commercio di

Risaie spezie

Impero dei e amministrazione affidata ai e coltivazioni lungo i fiumi

Impero organizzato come una società feudale: continue lotte fra Giappone

samurai

Commercio: oro, , animali esotici e schiavi in cambio di sale Africa nera

Diverse civiltà, fra cui il Regno del , assorbito poi dal Regno del

Individuo i nessi di causa-effetto

2. Indica, in ciascuna delle seguenti coppie di frasi, qual è la causa (C) e quale l’effetto (E).

a. L’India era divisa i tanti Stati. ( ) – L’India era debole politicamente. ( )

b. Efficienza dello Stato cinese. ( ) – Selezione meritocratica dei mandarini. ( )

c. Crescente potere degli shogun. ( ) – Perdita di potere dell’imperatore del Giappone. ( )

d. Penetrazione dei mercanti musulmani. ( ) – Islamizzazione dell’Africa nera. ( )

In che senso Colombo intendeva seguire una direttrice opposta a quella dei mercanti europei dei secoli precedenti?

I mercanti seguivano una direttrice ovest-est, mentre Colombo si proponeva di raggiungere l’Oriente seguendo una rotta occidentale.

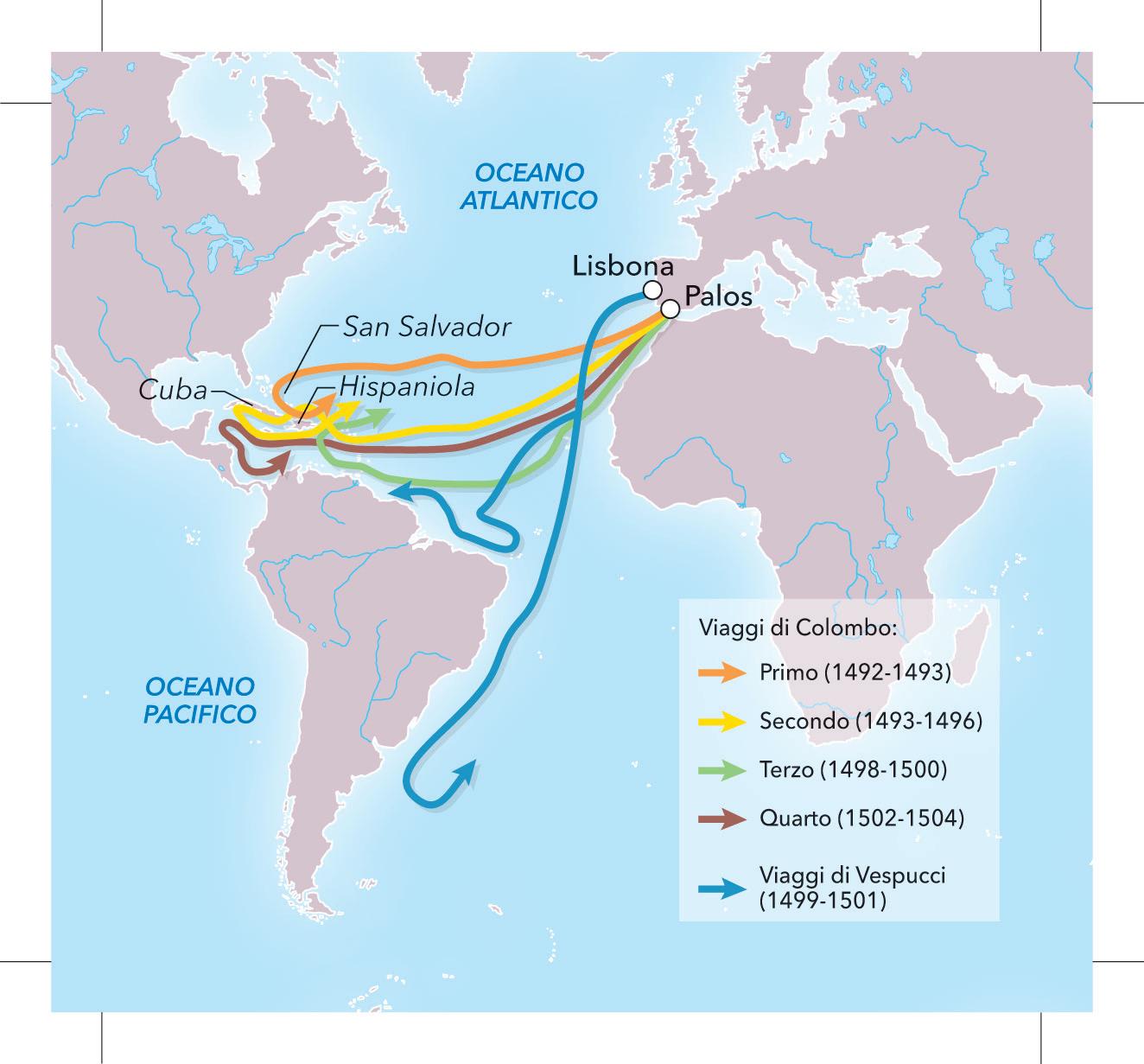

Il Portogallo non era il solo Paese europeo impegnato nei viaggi di scoperta: negli anni in cui Bartolomeo Diaz viaggiava lungo le coste africane, altri Paesi europei avevano cominciato a guardare con crescente interesse alle possibilità offerte dall’apertura di nuove rotte atlantiche. Verso la fine del XV secolo, le ambizioni di uno di questi Paesi, il regno di Spagna, si unirono ai progetti di un navigatore italiano, Cristoforo Colombo (1451-1506). Nacque così una straordinaria «scoperta» geografica che ha cambiato la storia dell’umanità. Cristoforo Colombo era un genovese che aveva vissuto a Lisbona. Nella capitale portoghese aveva acquisito una grande competenza nell’arte della navigazione: con navi portoghesi, aveva cominciato a navigare lungo le coste africane. Analizzando le carte nautiche e gli studi compiuti dal matematico e astronomo italiano Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), si era convinto che, essendo la Terra di forma sferica, attraversando l’Atlantico verso ovest era possibile raggiungere le Indie, seguendo quindi una direttrice opposta a quella dei mercanti europei dei secoli precedenti (da Occidente verso Oriente).

Il saluto dei re di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, a Colombo, in partenza da Palos, in una tavola illustrata.

Colombo sottopose il suo progetto al re portoghese che però lo respinse, ritenendolo eccessivamente rischioso. A quel punto, il genovese si rivolse alla corte spagnola, che invece decise di finanziare l’impresa. Il 3 agosto 1492 Colombo salpò con tre imbarcazioni dal porto andaluso di Palos, facendo rotta verso le isole Canarie e, da lì, verso il mare aperto. Era una sfida carica di rischi e di incognite: pochissimi avevano osato sfidare la navigazione in mare aperto nel grande oceano, senza una destinazione precisa, e di quei pochi, molti non erano mai più tornati indietro.

Il viaggio durò poco più di due mesi: il 12 ottobre 1492 le caravelle Niña, Pinta e la nave ammiraglia Santa Maria avvistarono terra.

Colombo è convinto di aver aperto la rotta occidentale verso le Indie

Le tre navi approdarono su una piccola isola che Colombo battezzò San Salvador e che oggi, con il nome di Watling, appartiene all’arcipelago delle Bahamas, nel mar dei Caraibi. Il navigatore genovese era convinto di aver raggiunto il Giappone (o qualche isola vicina) e, quindi, di avere aperto la rotta atlantica verso le Indie. Nelle nuove terre, però, non trovò le meravigliose ricchezze che tutti immaginavano, ma piccole comunità d’indigeni che vivevano come primitivi e che inizialmente lo accolsero con grandi onori, come fosse un dio. Convinto di trovarsi in Estremo Oriente, l’esploratore li chiamò indios («indiani»). Quando nel 1493 effettuò una seconda spedizione, le sue certezze cominciarono a vacillare: se non era il Giappone né l’India e neppure la Cina, in quale terra era mai giunto?

Nei viaggi successivi (nel 1498 e nel 1502) non trovò ancora le ricchezze auspicate e gli indigeni mostrarono di non gradire più gli stranieri. I sovrani spagnoli furono alquanto delusi e Colombo cadde in disgrazia: morì nel 1506 in miseria e dimenticato, senza sapere di avere «scoperto» un nuovo continente.

«Nuovo mondo»

Tra la fine del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento le spedizioni spagnole e portoghesi verso occidente continuarono. Il fiorentino Amerigo Vespucci (1454-1512) guidò diverse spedizioni, prima a servizio della Spagna poi del Portogallo. Seguendo rotte molto più meridionali giunse addirittura oltre il Rio de la Plata, che scorre al confine fra gli attuali Stati dell’Uruguay e dell’Argentina. Vespucci fu il primo navigatore a intuire che era stato scoperto un nuovo continente e fu lui a chiamare «Nuovo mondo» la terra che più tardi, proprio in suo onore, verrà chiamata America.

Nel paragrafo è presente una parola derivata dallo spagnolo che indica l’«errore» geografico commesso da Cristoforo Colombo. Di quale parola si tratta? Perché è indicativa dell’«errore»?

La parola è indios. Indica che il navigatore genovese credeva di essere giunto in Estremo Oriente, in India.

DENTRO LA STORIA

Chi era Cristoforo Colombo?

È probabile che, molto prima di Colombo, altri navigatori abbiano raggiunto le coste americane. Tuttavia, a distanza di oltre cinquecento anni, il navigatore genovese rimane lo «scopritore» del Nuovo mondo. Ma chi era Colombo? E com’era giunto a solcare gli oceani?

L’influenza del fratello Bartolomeo

Cristoforo Colombo nacque a Genova, nei pressi di Porta Sant’Andrea, fra l’agosto e l’ottobre del 1451 da Domenico Colombo e Susanna Fontanarossa. Fu il primo di cinque figli: a lui seguirono altri tre maschi e una femmina.

Il primo a battere la via del mare e, in qualche modo, a preparare il terreno alle avventure di Cristoforo, fu il fratello Bartolomeo, che si stabilì a Lisbona, in Portogallo, entrando in contatto con i migliori cartografi di quel regno di eccezionali navigatori e maturando una vasta competenza in materia. Cristoforo lo seguì nel 1479 dopo aver trascorso sei anni a navigare, in qualità di agente commerciale, nel Mediterraneo, lungo la costa atlantica e nel mare del Nord.

Monumento a Cristoforo Colombo a Santa Margherita Ligure.

L’esperienza portoghese

La nuova vita in Portogallo segnò per sempre il destino di Cristoforo. Qui non solo incontrò la sua futura sposa, Filipa Moniz, ma ebbe l’occasione di affinare la sua cultura marinara e di concepire la sua impresa. Il padre di sua moglie Filipa era Bartolomeo Perestrello, un genovese trasferitosi alla corte dei re portoghesi e divenuto governatore delle isole Azzorre; era un uomo notevole, colto e curioso, raffinato cartografo ed esperto marinaio. Alla morte del suocero, Cristoforo ne ereditò tutte le carte e i libri e, forte delle tante discussioni, dei racconti dei marinai e dei reperti naturali (canne, legni ecc.) rinvenuti al largo delle Azzorre, cominciò a maturare la convinzione che spingendosi in mare aperto al di là di quelle isole avrebbe potuto aprire la rotta occidentale verso l’Estremo Oriente. Dovette spostarsi dal Portogallo alla Spagna per ottenere i finanziamenti necessari, ma la sua impresa cambiò per sempre la storia del mondo moderno.

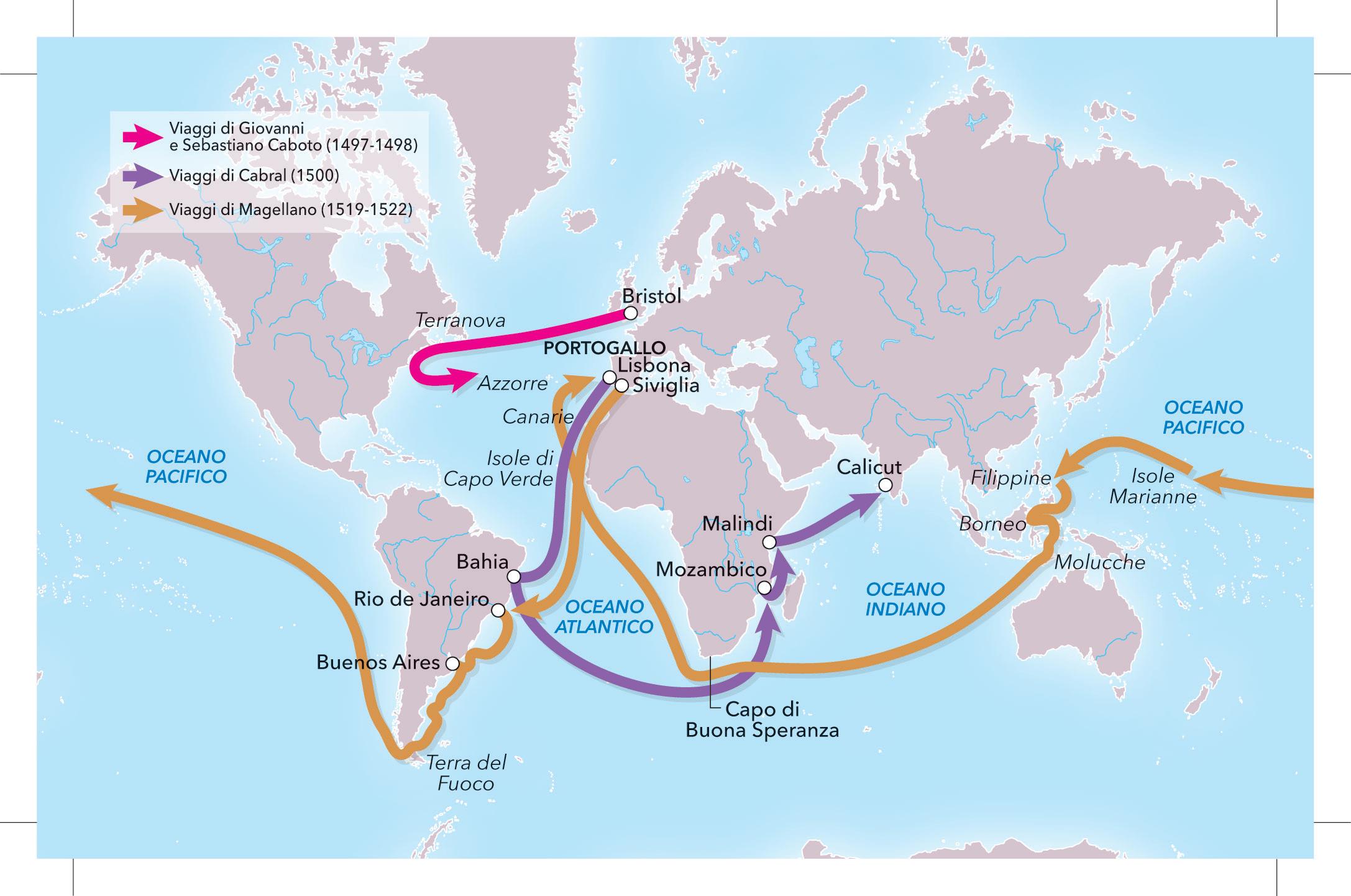

I viaggi di Colombo e di Vespucci convinsero altri Stati a finanziare nuove spedizioni verso il Nuovo mondo: tra il 1497 e 1498 gli italiani Giovanni (14451498) e Sebastiano Caboto (1477-1557), padre e figlio, effettuarono spedizioni verso ovest per conto della corona inglese.

Nel 1497 approdarono nell’attuale isola di Capo Breton, in Canada, avvistando anche l’isola di Terranova. L’anno successivo esplorarono altre zone del Canada alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest verso il Giappone.

Nel 1500 il portoghese Pedro Álvares Cabral (1467-1520) era giunto per caso sulla costa nord-orientale di quello che oggi è il Brasile; restava da scoprire, navigando verso sud, dove terminava la costa e, quindi, dove si apriva una via per l’Oriente navigando verso occidente. In questa impresa si cimentò un grande navigatore portoghese al servizio della corona spagnola: Ferdinando Magellano (1480-1521).

Nel 1519 Magellano salpò da Siviglia, in Spagna, al comando di cinque imbarcazioni. Navigò fino alla Terra del Fuoco, in Argentina, nell’estremità meridionale del continente americano. Dopo aver oltrepassato lo stretto che da lui ha preso il nome, lo stretto di Magellano, sfidò il «nuovo» oceano, che battezzò Pacifico a causa delle favorevoli condizioni ambientali che incontrò durante il viaggio. Nel settembre 1521 arrivò alle isole Molucche seguendo una rotta est-ovest. Il viaggio fu durissimo: molti marinai morirono per la fame e le malattie. Giunta nelle attuali Filippine, la flotta trovò oro in abbondanza, ma Magellano fu ucciso in uno scontro con gli indigeni. Dopo la sua morte, la spedizione attraversò l’oceano Indiano, superò il capo di Buona Speranza e, ormai ridotta a un solo vascello, costeggiò l’Africa e approdò a Siviglia nel settembre 1522. Essa aveva così compiuto il primo viaggio intorno al mondo. Tra i navigatori c’era il vicentino Antonio Pigafetta (1492-1525/1532 ca.) che in seguito scrisse un accurato resoconto del viaggio.

COMPRENDO IL TESTO

Quale primato vanta la spedizione guidata da Ferdinando Magellano? Fu la prima spedizione a circumnavigare il globo terrestre.

A sinistra, incisione del XIX secolo che rappresenta l’uccisione di Ferdinando Magellano, avvenuta nelle attuali Filippine. Sopra, ritratto postumo (XVI o XVII secolo) dell’esploratore.

LAVORO SULLA FONTE

I Diari scritti da Antonio Pigafetta offrono una straordinaria documentazione del primo viaggio intorno al mondo. Di seguito, la descrizione della storica scoperta del passaggio che sarebbe diventato lo stretto di Magellano.

Nel giorno delle Undecimila vergine1 trovassimo uno stretto, el capo del quale chiamammo capo delle undece mila vergine, per grandissimo miracolo. Questo stretto è lungo cento e dieci leghe, che sono 440 miglia2, e largo più o manco de mezza lega, che vada a riferire in un altro mare, chiamato mar Pacifico, circondato da montagne altissime caricate de neve. […] Se non era el capitano generale non trovavamo questo stretto, perché tutti pensavamo e dicevamo come era serrato tutto intorno: ma il capitano generale, che sapeva di dover fare la sua navigazione per uno stretto molto ascoso3, come vide ne la tesoreria del re di Portugal in una carta, mandò due navi, Santo Antonio e la Concezione, che così le chiamavano, a vedere che era nel capo della baia.[…] (Le navi) vitteno4 una bocca5 piccola, […] e come abbandonati se cacciarono dentro, sì che per forza discoperseno6 lo stretto; e vedendo che non era un cantone7, ma uno stretto de terra, andarono più uinnnanzi e trovarono una baia. Poi, andando più oltra, trovarono uno altro stretto e un’altra baia più grande che le due prime. Molto allegri, subito voltorno indietro per dirlo al capitano generale.

1. Nel giorno… vergine: 1 ottobre, giorno in cui si festeggia la ricorrenza del martirio di Sant’Orsola e delle 11000 vergini.

2. 440 miglia: circa 700 km.

3. ascoso: nascosto.

4. vitteno: videro.

5. bocca: imboccatura.

6. discoperseno: scoprirono.

7. cantone: spazio stretto e chiuso.

Rispondi alla domanda.

Prima mappa dello stretto di Magellano realizzata da Antonio Pigafetta. La parte alta della carta rappresenta il Sud, quella bassa il Nord.

• Perché Magellano era convinto dell’esistenza di un passaggio oltre la punta del Sudamerica, nella regione patagonica?

Perché lo aveva visto indicato su una mappa geografica alla corte del re del Portogallo.

3 Le conseguenze economiche, sociali e culturali della scoperta

LAVORO SULLA LINGUA

Sottolinea nel primo periodo i complementi di specificazione.

La scoperta delle Americhe ebbe sull’Europa conseguenze talmente importanti che gli storici hanno scelto il 1492 come anno d’inizio dell’età moderna.

La scoperta dell’America, infatti:

• fece conoscere vasti e sconosciuti territori;

• mise a disposizione grandi quantità di materie prime, di oro e argento;

• introdusse nuovi alimenti fino ad allora sconosciuti agli europei, che modificarono profondamente la loro alimentazione.

Di chi erano le terre del Nuovo mondo?

La scoperta di enormi territori inesplorati scatenò una contesa tra Spagna e Portogallo: entrambi gli Stati rivendicavano il possesso e lo sfruttamento delle loro risorse.

Per risolvere il contrasto tra i due regni cattolici intervenne addirittura papa Alessandro VI, che nel 1493 definì una linea di spartizione, detta raya Nel 1494 il trattato di Tordesillas fissò la posizione della linea all’incirca lungo il 50° meridiano che divide in due l’oceano Atlantico: le terre a est della raya (Asia e Africa) sarebbero appartenute al Portogallo, quelle a ovest alla Spagna. In seguito, il Portogallo ottenne anche il dominio del Brasile. Era la monarchia spagnola, però, a controllare quasi totalmente l’America centrale e meridionale.

SVILUPPO LE COMPETENZE

Rielaboro le informazioni

1. Completa la mappa concettuale inserendo correttamente i termini elencati. Attenzione: non tutti sono da utilizzare.

Magellano – Cabral – Vespucci – Marco Polo – Colombo – Caboto – Diaz

I grandi esploratori nei viaggi verso ovest

Colombo Cabral Vespucci

scopre un nuovo continente, ma non se ne rende conto approda in Brasile

giunge fino al Rio de la Plata e si rende conto di trovarsi di fronte a un nuovo continente

Individuo i nessi di causa-effetto

Caboto Magellano

Una spedizione guidata da compie il primo viaggio attorno al mondo I fratelli approdano nell’isola di Terranova

2. Collega gli eventi nella colonna di sinistra a quelli nella colonna di destra, individuando la relazione corretta.

1. Nel 1494 viene siglato il trattato di Tordesillas…

2. Colombo è convinto di essere approdato in Oriente…

3. Magellano supera per primo lo stretto che divide la punta dell’Argentina dall’oceano Pacifico…

4. La spedizione di Magellano parte da Siviglia, naviga fino alla Terra del fuoco, arriva alle Molucche, poi supera le Filippine, doppia il capo di Buona Speranza, costeggia l’Africa e approda a Siviglia…

a. tra 1519 e 1522 si compie la prima circumnavigazione del globo.

b. lo stretto sarà chiamato «stretto di Magellano».

c. il mondo viene diviso in due aree d’influenza: una sotto il controllo spagnolo e una portoghese.

d. …chiama gli indigeni che incontra indios

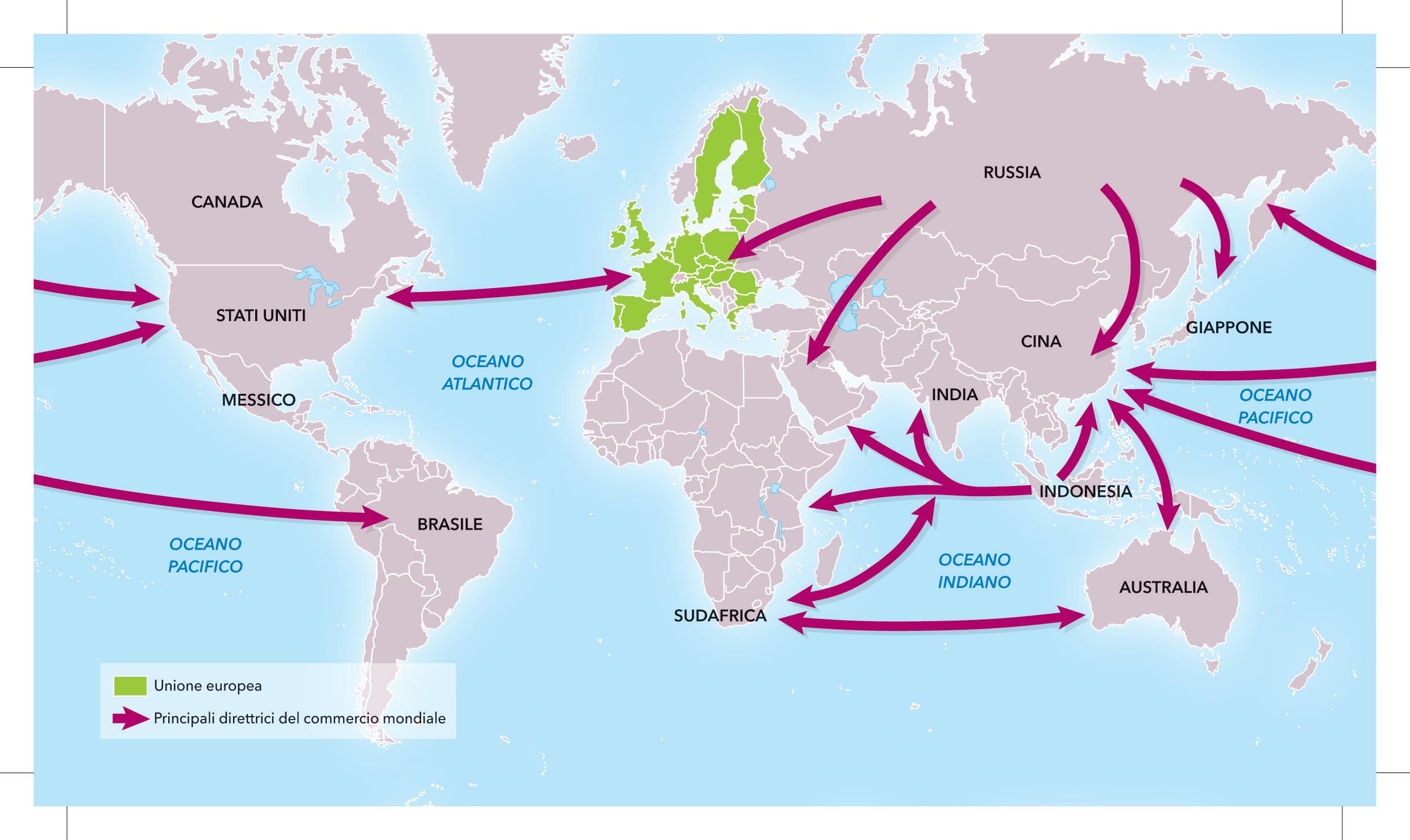

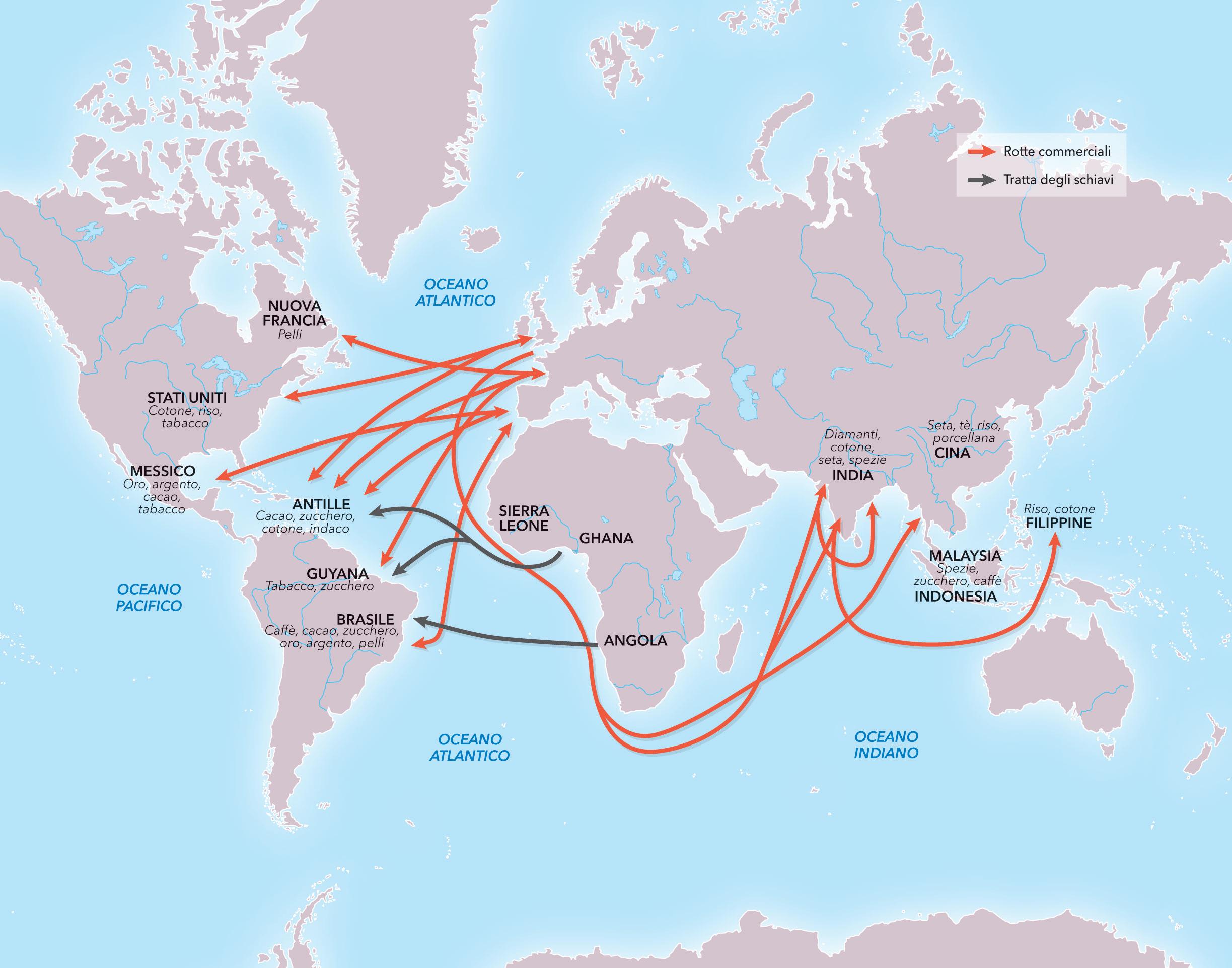

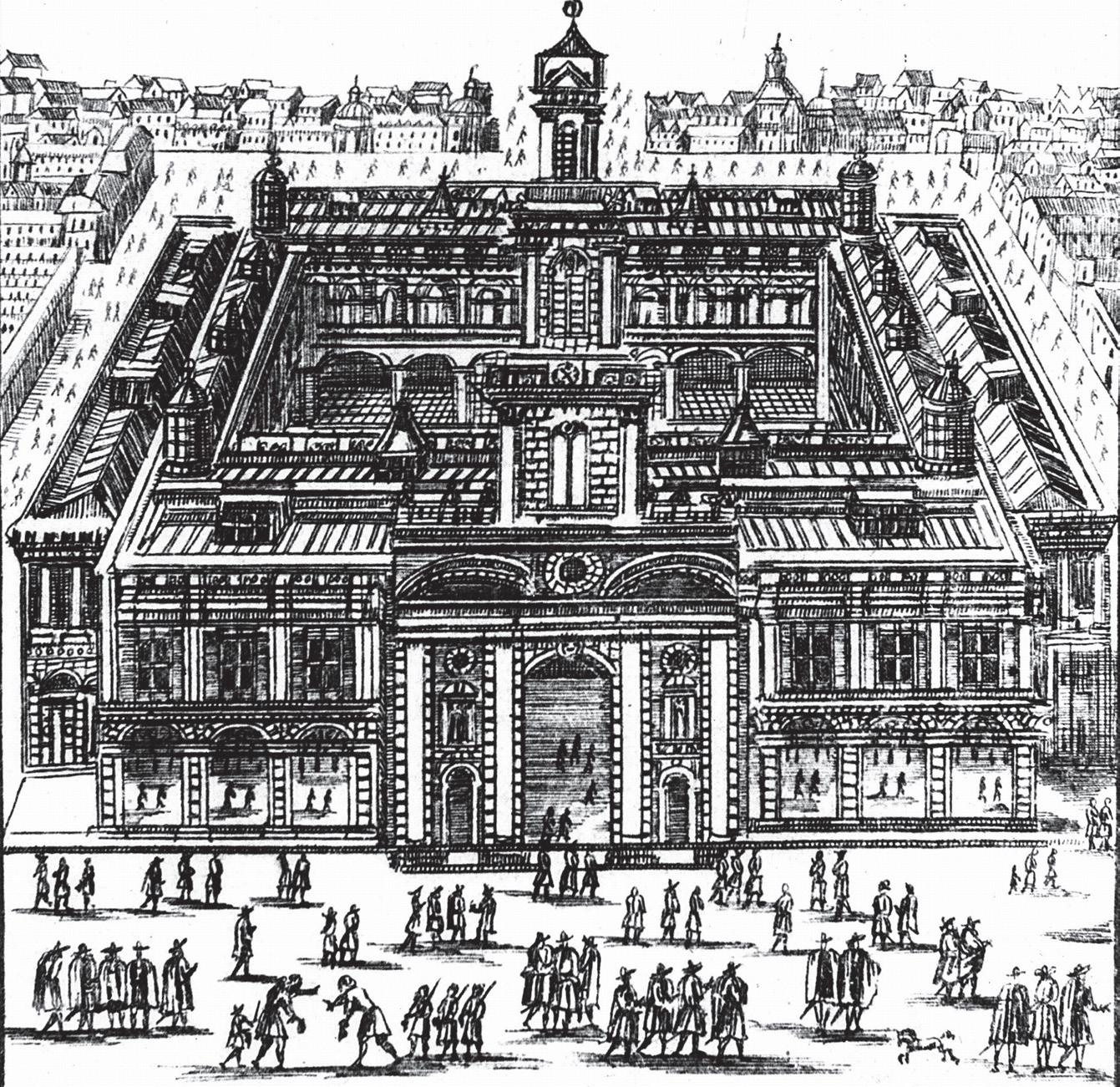

La «scoperta» del continente americano alla fine del XV secolo ebbe rilevanti conseguenze sugli equilibri dell’economia europea e mondiale. Essa, infatti, spostò il baricentro dei commerci e degli scambi europei dal bacino del Mediterraneo all’oceano Atlantico.

Dal XVI al XX secolo i Paesi affacciati sull’oceano Atlantico, sia sulla sponda europea sia su quella americana, hanno sfruttato questa posizione privilegiata, al centro dei flussi di merci e informazioni.

1 I porti atlantici e le navi commerciali all’inizio del XX secolo

• All’inizio del XX secolo oltre il 75% dei porti commerciali si affacciava sull’oceano Atlantico.

• All’inizio del XX secolo la quasi totalità delle navi commerciali era registrata nei porti dell’Atlantico.

• Nel XX secolo le maggiori economie mondiali, Stati Uniti, Francia e Regno Unito, erano affacciate sull’oceano Atlantico.

• Nel XX secolo il più grande porto industriale del mondo era quello olandese di Rotterdam.

Tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo la globalizzazione ha radicalmente modificato gli equilibri industriali e commerciali mondiali. Lo sviluppo economico accelerato della Cina e di altri Paesi asiatici, dell’Oceania, del Brasile e di altri Paesi sudamericani, ha spostato il baricentro dell’economia mondiale dall’oceano Atlantico all’oceano Pacifico e all’oceano Indiano. In questa nuova geografia economica mondiale, il continente europeo, che per lunghi secoli era stato il perno del commercio mondiale, si è trasformato in un’appendice periferica.

• Oltre il 40% della popolazione mondiale vive in Paesi che si affacciano sull’oceano Pacifico.

• Oltre metà del Prodotto interno lordo mondiale è generato sulle rive del Pacifico.

• Circa il 40% delle merci mondiali circola sul Pacifico.

• 8 dei primi 20 porti commerciali più importanti del mondo si trovano in Cina.

L’aggettivo «precolombiano»

è formato da due elementi.

Quali? Distinguili e spiegane il significato.

L’aggettivo è formato dal prefisso pre- «prima di» e dall’aggettivo colombiano «di Colombo», con riferimento alla scoperta di Colombo.

L’America precolombiana (cioè «prima» di Colombo) è a lungo sembrata un grande continente dominato dalle forze della natura, uno spazio occupato per millenni quasi esclusivamente da piante, fiumi e animali. Quest’immagine che si aveva del Nuovo mondo è completamente sbagliata: il continente americano, infatti, era stato popolato già 30-40 000 anni fa da gruppi umani provenienti dalla Siberia e giunti in Alaska attraverso lo stretto di Bering, grazie alla glaciazione del mare che aveva aperto un «ponte naturale» tra Asia e America settentrionale. Da lì, si erano diretti verso le regioni del Centro e del Sud, in cerca di temperature più miti e di condizioni ambientali più favorevoli all’insediamento umano. Alcuni tratti somatici delle popolazioni native americane (i cosiddetti «indiani d’America») sono la più evidente testimonianza della loro origine asiatica.

Quando gli spagnoli arrivarono in Messico e nella regione delle Ande, insomma, non trovarono terre desolate e spopolate, disponibili allo sfruttamento delle loro sterminate risorse, ma entrarono in contatto con importanti e raffinate civiltà, le civiltà amerinde, che popolavano da secoli il continente.

DENTRO LA STORIA

Dall’America alle tavole d’Europa

Molti alimenti che costituivano la dieta dei popoli amerindi erano del tutto sconosciuti agli europei. Colombo stesso, ma soprattutto i conquistadores spagnoli e portoghesi, conosciutili, li importarono nel Vecchio continente.

Alcuni prodotti ebbero un successo quasi immediato in alcune parti d’Europa e divennero presto parte della dieta comune. Altri ricevettero la giusta attenzione dai botanici molto più tardi ma, una volta conosciuti e apprezzati, ebbero una diffusione tale da farci dimenticare la loro… «esoticità».

Polenta e fagioli

La prima pianta amerinda a essere importata e apprezzata per la facilità di coltivazione e di crescita fu il mais, ma inizialmente soltanto in Spagna, Francia, Italia e Balcani: la coltura ebbe un rapido sviluppo soltanto a partire dal 1600.

Come già i Maya, gli europei impararono a trarre farina dai suoi chicchi e la polenta di grano turco (così veniva chiamata la pianta) divenne uno dei piatti popolari più consumati. Altrettanto immediato successo ebbero la coltivazione del fagiolo, della zucca e del peperoncino

Le civiltà amerinde stanziate nell’attuale Messico e nella cordigliera andina si confrontarono con diverse condizioni ambientali. In queste terre nel III millennio a.C., con l’inizio della pratica dell’agricoltura, si svilupparono civiltà articolate e raffinate.

Al centro della produzione agricola stava un vegetale sconosciuto in Europa, il mais, il cui elevato rendimento e la cui naturale esuberanza, che non richiedeva un rilevante intervento umano, garantiva una produzione sufficiente a sfamare le popolazioni indigene. Oltre al mais, le civiltà precolombiane si nutrivano di una vasta gamma di vegetali ignoti agli europei: la patata, il pomodoro, la zucca, il fagiolo, il peperone, il cacao.

La dieta dei popoli precolombiani stanziati tra Centro e Sud America non prevedeva grandi consumi di carne animale: in quelle regioni, infatti, non esisteva una varietà di animali paragonabile né all’Europa, né all’America del Nord. Ciò condizionava pesantemente sia lo sviluppo e la resistenza fisica degli uomini, indeboliti da un basso apporto di proteine animali, sia il livello di sviluppo dell’economia rurale, nella quale l’uomo lavorava senza l’aiuto (energia) e le risorse (concimi e alimenti) fornite da buoi e cavalli, maiali e pecore. Questi fattori naturali determinarono lo sviluppo di tecniche per lo sfruttamento dell’acqua, ma non motivarono particolari metodologie per lo sfruttamento dei campi, né l’utilizzo di strumenti come l’aratro per dissodarli e seminarli in profondità. In campo scientifico e tecnologico si nota l’arretratezza tecnologica rispetto alle civiltà mediterranee: agli Amerindi erano infatti sconosciuti sia la ruota sia la lavorazione del ferro, ma finissime erano le competenze matematiche e astronomiche.

COMPRENDO IL TESTO

Sottolinea nel testo la frase che si sofferma sulle conseguenze sociali della dieta alimentare tipica delle popolazioni amerinde.

Patate e pomodori

Se consideriamo il largo consumo, oggi, di patate e pomodori sembra strano non siano nati in Europa. Eppure è così, e non solo: trascorsero circa due secoli dal loro ingresso nel Vecchio continente prima di comparire sulle tavole. Nel Cinquecento, gli europei provarono a mangiare le foglie della patata ma riscontrarono la loro tossicità; il consumo del tubero ebbe inizio all’incirca nel XVIII secolo durante le grandi carestie che colpirono il continente.

Il pomodoro si adattò ai climi mediterranei solo grazie a interventi botanici che modificarono il frutto della pianta da giallo-oro al rosso che conosciamo; prima del Settecento era coltivata solamente a scopo ornamentale!

Dulcis in fundo…

Oggi presente in molte preparazioni dolciarie, il cacao fu importato dal Messico dove veniva utilizzato (amaro) in riti religiosi oppure come medicina o talvolta come moneta. Anche il cacao, e soprattutto la cioccolata ricavata da esso, fecero la loro comparsa sulle tavole di ricchi aristocratici a partire dal XVIII secolo.

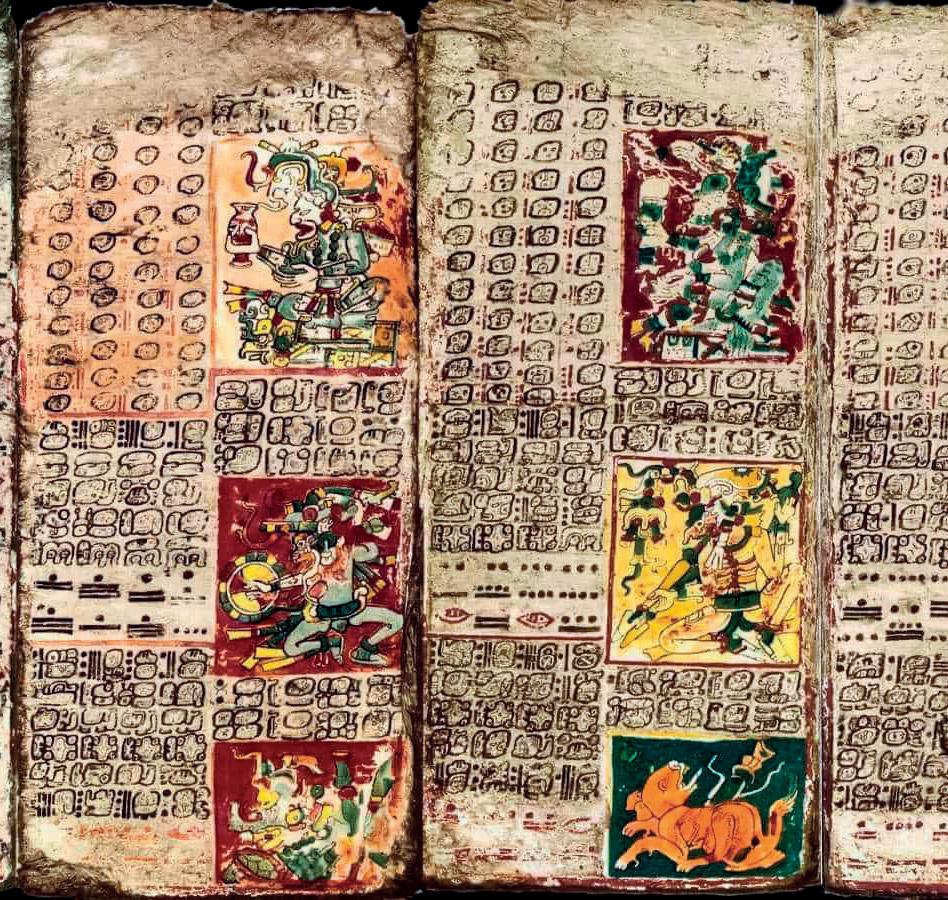

Fin dal 2000 a.C., nell’attuale Messico meridionale e nelle regioni immediatamente a sud, si erano stanziati i Maya, uno dei più antichi popoli della regione. Essi diedero vita a una civiltà fiorente, come testimoniano gli eccezionali reperti archeologici che sono stati ritrovati nelle foreste dell’odierno Guatemala. I Maya non formarono un grande impero territoriale unitario, ma erano organizzati in città-stato tra loro indipendenti e governate da sacerdoti. Le principali erano Tikal, Copán e Palenque, centri religiosi e politici. Queste città si sviluppavano intorno a templi posti sulla cima di imponenti ed eleganti piramidi a gradoni, simili a quelle che costruirono sia i popoli della Mesopotamia, sia gli Egizi. I Maya si dedicavano soprattutto all’agricoltura, ma praticavano anche fiorenti attività commerciali. Possedevano inoltre profonde conoscenze matematiche (avevano un proprio sistema di numerazione) e astronomiche e una loro forma di scrittura. La religione era politeista: le divinità erano elementi della natura come il sole, la pioggia, la luna, il mais.

La civiltà maya raggiunse il suo massimo sviluppo tra la metà del IV e la fine del IX secolo d.C., quando un evento ancora sconosciuto spinse i Maya ad abbandonare il territorio originario di stanziamento e a spostarsi nel Nord della penisola dello Yucatán. Qui essi dovettero lottare contro un popolo invasore proveniente da territori più settentrionali, i Toltechi, che li assoggettarono militarmente, ma ne assimilarono la cultura.

LAVORO SULLA FONTE

Il tempio del Giaguaro Gigante

L’immagine mostra il tempio del Giaguaro Gigante di Tikal, in Guatemala. I Maya erano soliti costruire grandi piramidi a gradoni sulla cui cima era situato il tempio. L’abilità architettonica di questo popolo ricorda quella dei popoli mesopotamici e degli Egizi.

Anche quest’ultimi, infatti, prima delle note piramidi a pareti lisce, costruirono piramidi a gradoni.

Rispondi alle domande.

1. Osserva la foto: dove conduce la lunga scala centrale?

Al tempio.

2. Sai dire in che cosa si differenziava la funzione delle piramidi mesopotamiche e maya da quelle egizie?

Le piramidi mesopotamiche e maya erano edifici religiosi che comprendevano il tempio dedicato a un dio; quelle egizie erano sepolture di faraoni o di alti dignitari.

Attorno all’anno Mille, in Messico si stabilirono gli Aztechi, un popolo nomade proveniente da nord.

La loro eccezionale abilità militare permise loro di sottomettere i popoli vicini e di dare vita a un grande impero. La capitale dell’Impero azteco era Tenochtitlán, una città costruita nel 1325 su alcune isolette del lago Texcoco, sui cui resti oggi sorge Città del Messico.

Nel XVI secolo, quando gli spagnoli giunsero nell’America centrale, l’Impero azteco, sotto la guida dell’imperatore Montezuma II, dominava le regioni degli altipiani e quelle affacciate sul golfo del Messico. La forza militare azteca, però, non fu sufficiente a sostenere l’urto dei soldati europei. La società azteca, infatti, era divisa al suo interno in gruppi etnici diversi in conflitto tra loro e ciò costituì un fattore di debolezza quando arrivarono gli spagnoli.

Gli Aztechi erano politeisti e attribuivano una grandissima importanza alla religione; adoravano il dio del Sole, il dio della guerra (Huitzilopochtli) e il dio della saggezza e della civiltà (Quetzalcoatl) e a essi offrivano sacrifici umani. La loro economia era basata soprattutto sull’agricoltura. Come i Maya, possedevano una propria scrittura della quale conserviamo traccia grazie a preziosi manoscritti giunti fino a noi. Anche gli Aztechi, infine, elaborarono forme di arte e architettura raffinate.

Resti di colonne, pilastri e sculture raffiguranti guerrieri che sorreggevano il tetto del tempio dedicato a Quetzalcoatl a Tula, l’antica capitale dei Toltechi, in Messico.

COMPRENDO IL TESTO

Quale fattore sottrasse efficacia alla grande forza militare azteca? a La grandezza dell’impero. b La mancanza di unità etnica. c La fragilità organizzativa dell’esercito.

Il dio della guerra Huitzilopochtli è rappresentato come un guerriero, rivestito con un manto colorato e un elmo piumato, simbolo del potere.

Il dio della saggezza e della civiltà Quetzalcoatl è rappresentato come un serpente piumato. Qui è raffigurato nell’atto di divorare un uomo.

COMPRENDO IL TESTO

Completa la seguente piramide con la gerarchia sociale e politica degli Inca.

Imperatore Governatori

Ispettori

Gli Inca erano abilissimi artigiani: lavoravano oggetti ornamentali di metallo sbalzato, decorato con motivi geometrici o antropomorfi e arricchiti con oro o pietre preziose.

Nell’America meridionale, sugli altipiani e sulle altissime vette della cordigliera delle Ande, a partire dal XIII secolo si sviluppò la grande civiltà degli Inca All’inizio del XV secolo gli Inca avviarono una politica espansionista che li portò a sottomettere i popoli vicini e a dar vita a un vero e proprio impero.

L’Impero inca era diviso in quattro grandi regioni e governato da una rigorosa gerarchia:

• al vertice c’era l’imperatore, era l’Inca (cioè il figlio del Sole) e incarnava nella sua persona il potere politico, religioso e militare;

• sotto di lui c’erano i governatori, appartenenti alla stessa famiglia dell’imperatore, che amministravano le province;

• alle loro dipendenze, infine, c’era un corpo d’ispettori che agivano sul territorio e riferivano all’autorità centrale.

Le città erano spesso circondate da robuste mura ed erano disposte a terrazze, così da adattarsi alla morfologia dei rilievi andini. Gli Inca erano abilissimi ingegneri: crearono un’ampia ed efficiente rete stradale che collegava la capitale, Cuzco (a circa 3 400 metri d’altitudine, nell’attuale Perù), con le regioni più lontane dell’impero, ma soprattutto seppero realizzare un avanzato sistema di canalizzazione che permetteva di convogliare le acque dei fiumi e dei torrenti. A differenza dei Maya e degli Aztechi, gli Inca non conoscevano la scrittura; come loro, invece, adoravano quali divinità elementi e forze della natura.

Le comunità agricole inca erano piuttosto sviluppate, grazie anche agli interventi di terrazzamento dei pendii per renderli adatti alla coltivazione. I territori degli Inca erano costituiti da tre fasce dove, a seconda dell’altitudine, si praticavano attività diverse:

• una prima fascia di pianure, dove si coltivava il cotone;

• una seconda fascia di altipiani, in cui si coltivavano patate e mais;

• una terza fascia di montagne, dove pascolavano i lama (oltre i 3500 metri di altitudine).

La pesca e le colture irrigue erano praticate lungo le coste. Gli Inca non conoscevano l’uso della moneta: i beni prodotti venivano raccolti e distribuiti dall’autorità centrale. Un terzo serviva per il mantenimento dell’imperatore, dell’esercito e di chi non era in grado di mantenersi, un terzo era destinato ai religiosi e l’altro terzo al soddisfacimento dei bisogni popolari.

Dei lama, animali tipici della cordigliera andina, sugli antichi terrazzamenti del Machu Picchu, il sito archeologico inca situato a 2 430 metri d’altitudine.

LAVORO SULLA CARTA

Le principali civiltà amerinde

La carta mostra le aree del continente americano nelle quali si svilupparono le civiltà amerinde: gli Aztechi in Messico, i Maya nella penisola dello Yucatan, gli Inca lungo la costa occidentale dell’America del Sud.

Rispondi alle domande.

1. Su quali Stati odierni gli Inca estesero la maggior parte del loro impero?

Ecuador, Perù, territori andini di Bolivia e Argentina, Cile.

2. Su quali, invece, erano collocati Maya e Aztechi?

Messico, Guatemala, Honduras.

3. Confrontando questa carta con una carta fisica dell’America latina, quale impero era situato in un territorio prevalentemente montuoso?

Quello degli Inca.

Rielaboro le informazioni

1. Collega correttamente le definizioni nella colonna di sinistra ai termini nella colonna di destra.

1. Avevano città-stato governate da sacerdoti, costruivano templi sulla sommità di piramidi e conoscevano la scrittura.

2. Erano un popolo di combattenti e crearono un grande impero; praticavano sacrifici umani e conoscevano la scrittura.

3. Il loro impero era diviso in quattro regioni; disponevano di una rete stradale e di un efficiente sistema di canalizzazione; non conoscevano la scrittura.

a. Aztechi

b. Inca

c. Maya

2. Elabora un breve testo sulle differenti modalità di sfruttamento delle colture, tra europei e Amerindi nel XV-XVI secolo, utilizzando la seguente scaletta. Soluzione libera.

Dissodamento del terreno con aratro trainato da buoi – Concimazione – Coltivazione del mais – Intervento umano poco necessario – Mancanza di presupposti per l’invenzione di strumenti agricoli

Mi oriento nel tempo

3. Completa la linea del tempo.

a.C.

800 d.C.

2000 Messico maya

1000 d.C.

I Maya si stabiliscono nel del Sud

Massimo sviluppo della civiltà

Gli si stabiliscono in Messico Aztechi

I Maya ci hanno lasciato un’eredità culturale preziosissima: non solo raffinate costruzioni architettoniche ma, grazie al loro elaborato sistema di scrittura, anche alcuni testi sacri che in qualche caso, fortunosamente, sono giunti sino a noi.

La civiltà dei Maya si sviluppò lungo un arco storico di 3000 anni su un territorio molto ampio e per nulla uniforme, caratterizzato dalla presenza di coste e alte montagne, zone aride e zone umide, estese in una regione che attualmente comprende gli Stati dell’Honduras, del Belize, del Guatemala, del Salvador e della regione messicana dello Yucatán.

I Maya, insomma, non vanno considerati come un popolo unitario, ma come una specie di federazione di popoli, delle cui diverse espressioni artistiche e culturali troviamo ampia traccia in siti archeologici, destinati a unificarsi nel I millennio d.C. formando la raffinata civiltà dell’America centrale.

Una meravigliosa testimonianza della complessa identità culturale dei Maya è rappresentata dai diversi libri sacri: il Popol Vuh («libro della comunità» o «del consiglio») dei Maya Quiché del Guatemala e il Chilam Balam dei Maya dello Yucatán.

Nel Popol Vuh i Maya Quiché raccontavano la formazione e la storia antica del loro popolo, dando conto delle migrazioni e degli scambi con le popolazioni vicine (Olmechi, Toltechi e Maya dello Yucatán). Il libro inizia con il mito della creazione maya, poi prosegue con le storie di due eroi gemelli, figure salienti della mitologia dei Maya; infine viene narrata la fondazione e la storia del regno quiché, per mostrare come il potere della famiglia reale provenga dagli dei. Così inizia il Popol Vuh: «Questo è il racconto di come tutto era sospeso, tutto calmo, in silenzio; tutto immobile, tranquillo, e la distesa del cielo era vuota. Questo è il primo racconto, la prima narrazione. Non c’era né uomo, né animale, né uccello, né pesce, né granchio, né albero, né pietra, né cave, né gole, né prati, né foreste: c’era solo il cielo». Il Chilam Balam era un testo sacro un po’ diverso: erano dodici quaderni in cui racconti mitologici si accompagnavano a cronache storiche dei periodi precedenti l’invasione spagnola e la successiva colonizzazione e a profezie.

astronomia, astrologia ed erboristeria.

Quando gli spagnoli conquistarono il Guatemala, oltre a proibire alle popolazioni locali di praticare la propria religione, vietarono anche di parlare la propria lingua e imposero l’uso dello spagnolo. Alcuni sacerdoti maya quiché, allora, nel tentativo di mantenere in vita le antiche tradizioni, trascrissero di nascosto il Popol Vuh in latino. Nel 1702 il sacerdote spagnolo Francisco Ximénez (1666-1729) trovò nella cittadina di Chichicastenago, in Guatemala, una di queste copie e vi aggiunse anche una traduzione in castigliano. Questo testo fu poi ritrovato alla metà dell’Ottocento a Città del Guatemala e finalmente pubblicato con traduzioni in inglese e francese.

Una pagina del Popol Vuh tradotto da Ximénez. Il manoscritto oggi è conservato in una biblioteca di Chicago.

Conquistadores

Parola spagnola che significa «conquistatori». Erano avventurieri, finanziati dai sovrani oppure da privati, che avevano al loro servizio piccoli eserciti.

Monumento a Hernán Cortés a Medellin, sua città natale, in Spagna.

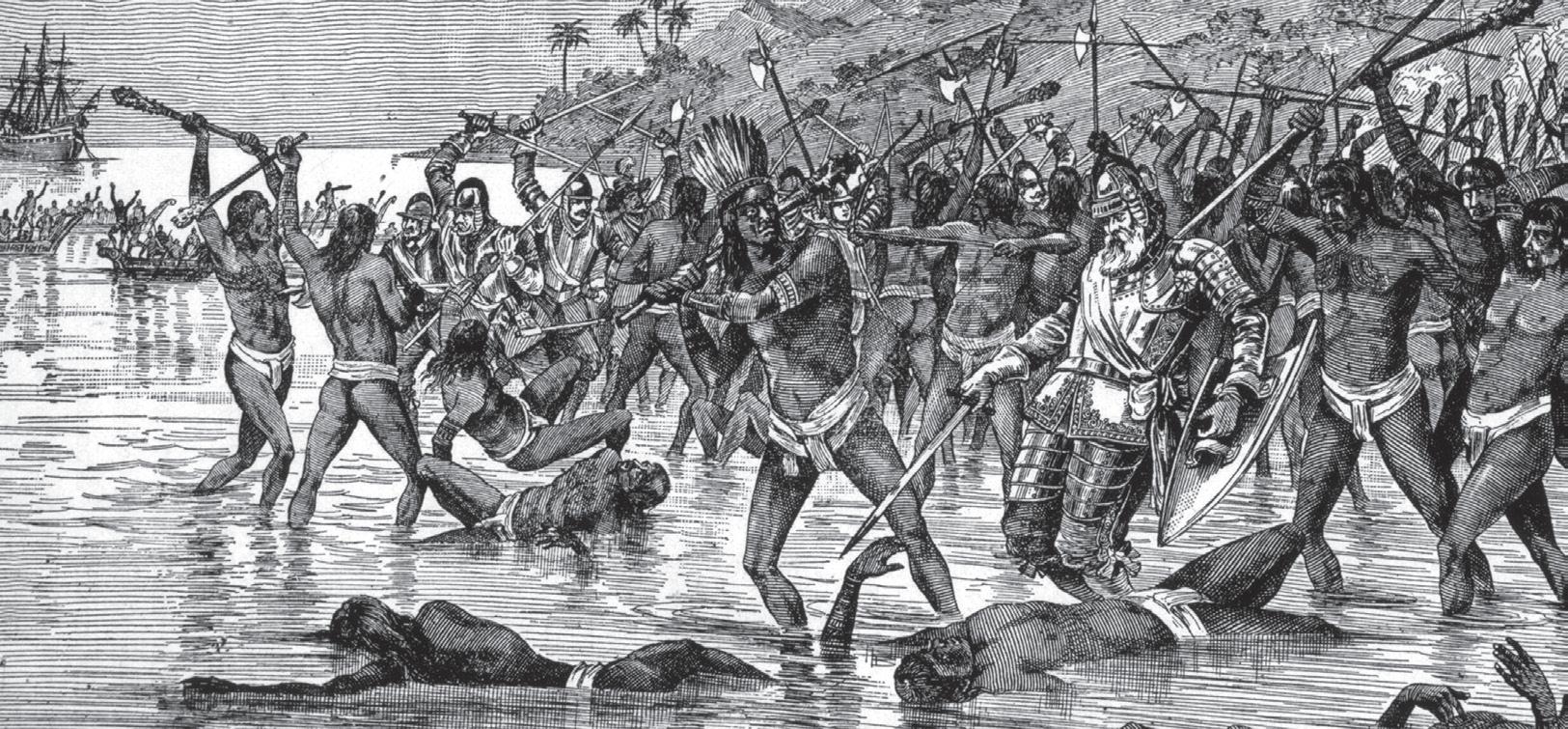

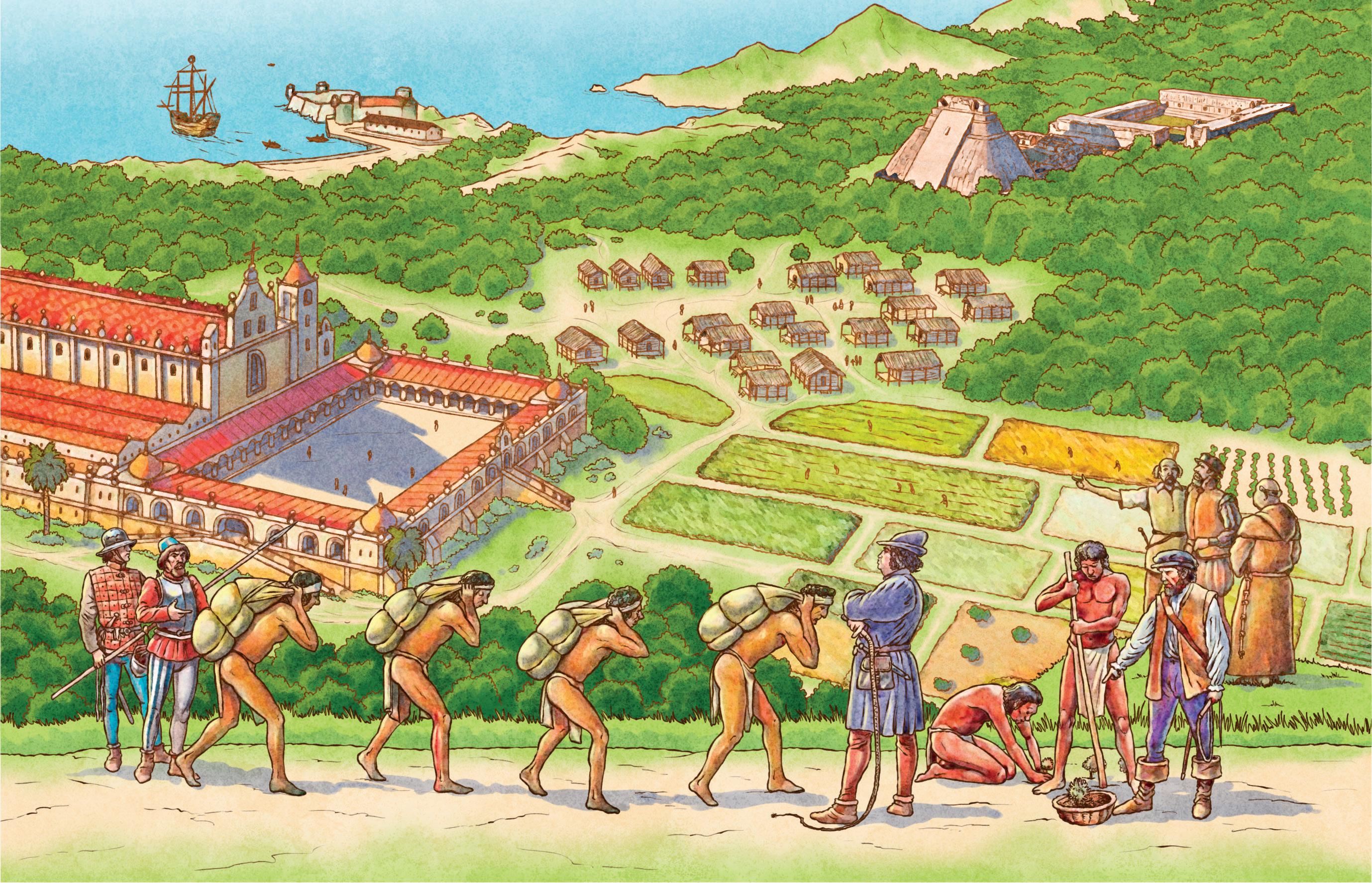

A partire dai primi anni del XVI secolo la monarchia spagnola organizzò e finanziò numerose spedizioni verso il Nuovo mondo allo scopo di prendere stabile possesso di nuovi territori e sfruttarne le risorse minerarie e agricole. Il compito fu spesso affidato ad avventurieri, i cosiddetti conquistadores. I conquistadores si mostrarono spesso crudeli e privi di scrupoli nei confronti delle popolazioni indigene e furono loro, nel corso del XVI secolo, i protagonisti della colonizzazione dell’America centrale e meridionale.

Uno dei primi conquistadores è considerato lo spagnolo Hernán Cortés (14851547). Nel 1519 egli partì per il Messico, la «terra dell’oro» di cui tanto si fantasticava in Europa. Quando giunse in Messico, gli Aztechi subito accolsero benevolmente gli spagnoli: secondo una leggenda, una profezia annunciava loro l’arrivo di un dio dal mare e, pertanto, i nuovi venuti furono accolti come divinità. L’atteggiamento ospitale cambiò solo quando compresero che i conquistadores volevano sottometterli e conquistare le loro terre.

La reazione di Cortés fu spietata: assediò Tenochtitlán, la capitale, e uccise l’imperatore Montezuma II (1466-1520). Nel 1522 la conquista del Messico era quasi conclusa e l’Impero azteco era definitivamente abbattuto.

Tenochtitlán fu la capitale dell’Impero azteco. Fondata nel 1325, sorgeva su un’isola nel lago di Texcoco, nell’attuale Messico centrale.

Diversi fattori contribuirono alla vittoria di Cortés:

• sul piano militare disponevano di armi tecnologicamente superiori: le lance e gli archi degli Aztechi non potevano reggere il confronto con i moschetti e i cannoni degli europei; inoltre, grazie ai cavalli, animali sconosciuti agli indigeni, gli spagnoli potevano muoversi molto più velocemente;

• sul piano politico, i conquistadores furono molto abili nel dividere il fronte amerindo stringendo alleanze con popolazioni che desideravano liberarsi dalla dominazione azteca;

• moltissimi indigeni, infine, morirono a causa delle nuove malattie portate dall’Europa, che il loro sistema immunitario non riusciva a contrastare.

Gli spagnoli avevano conquistato il Messico con relativa facilità e ciò li spinse a continuare la penetrazione e la conquista di nuovi territori. Nel 1531 un altro conquistador, il capitano Francisco Pizarro (1475-1541), sbarcò in Perù alla testa di un piccolo esercito di soli 180 uomini. Sulle montagne andine si scontrò con gli Inca, avendone la meglio. Alla fine del 1533, dopo aver ucciso il sovrano Atahualpa (1497-1533), Pizarro fece il suo ingresso trionfale nella capitale Cuzco.

Gli Inca cercarono di resistere agli invasori e continuarono a combattere: la loro resistenza fu definitivamente spezzata solo nel 1572, con la decapitazione del sovrano Tupac Amaru (1545-1572).

La spedizione di Pizarro permise alla Spagna di prendere possesso di vasti territori, corrispondenti agli Stati attuali del Perù e dell’Ecuador, oltre alla parte settentrionale del Cile.

COMPRENDO IL TESTO

Completa la seguente frase relativa ai popoli precolombiani o amerindi.

Gli Amerindi erano militarmente inferiori agli spagnoli perché non

Monumento equestre di Francisco Pizarro nella sua città natale, Trujillo, in Spagna. avevano le armi da fuoco né i cavalli.

A Cuzco, in Perù, è stato dipinto in questi ultimi anni un enorme murales, di cui vedi un particolare, con la storia del popolo inca fino alla sconfitta subita per mano dei conquistadores.

COMPRENDO IL TESTO

Sottolinea le novità introdotte dagli spagnoli nell’agricoltura amerinda.