giunto il momento della ripartenza. Pensiamo ai giovani, abbiamo un debito verso di loro”

“È

Urbes Magazine N° 2 - Luglio 2021

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Direttore Responsabile

Mario Pappagallo

Direttore Editoriale Andrea Lenzi

Editore Edizioni Universo Editoriale

Segretaria di Redazione Francesca Policastro

Editorial Board

Alessandro Cosimi Stefano da Empoli Maria Luisa Di Pietro

Furio Honsell

Antonio Gaudioso

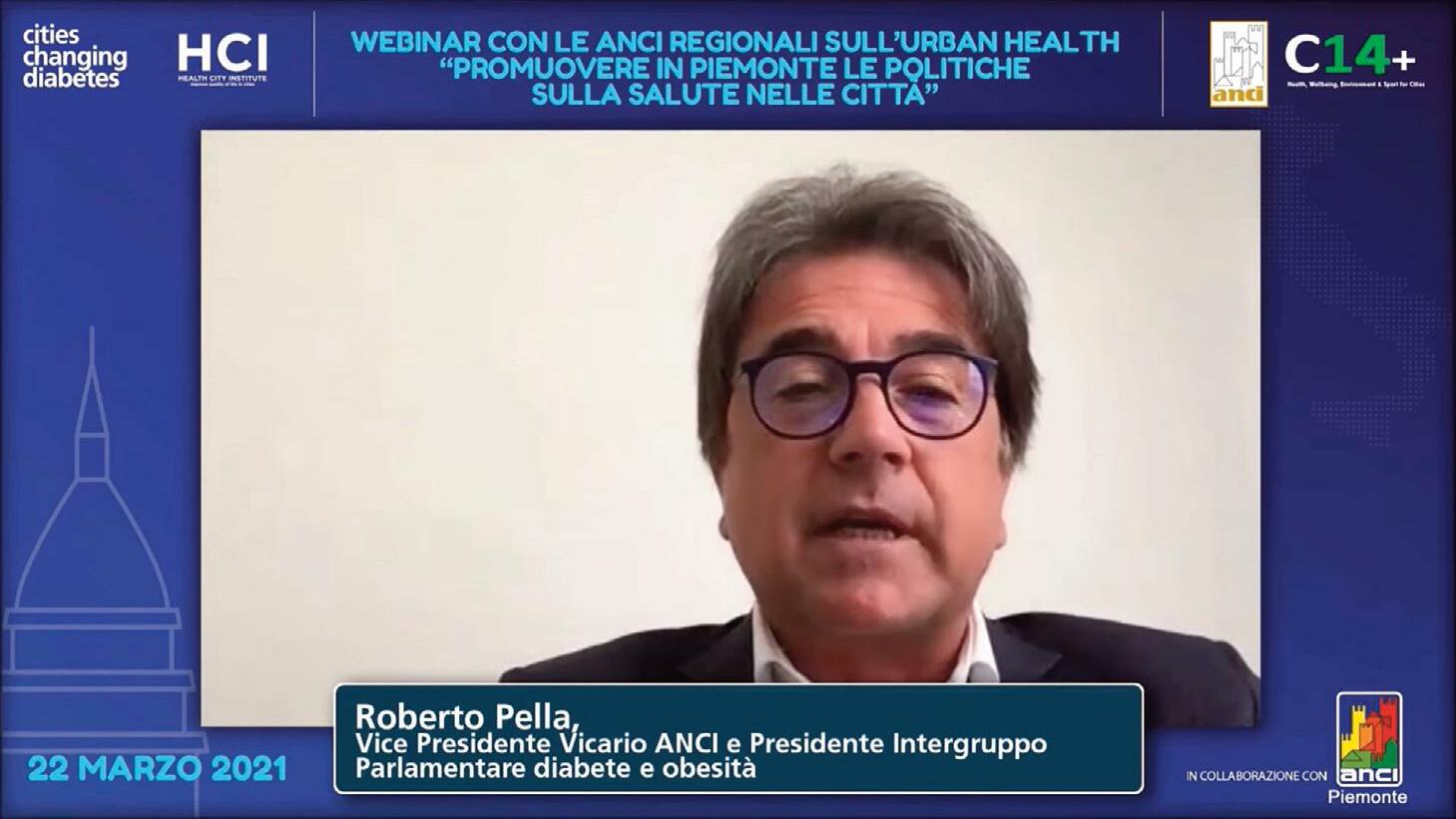

Roberto Pella Walter Ricciardi

Paolo Signorelli

Chiara Spinato Ketty Vaccaro Stefano Vella

Magazine quadrimestrale

Ferdinando Corsi ISBN 9788890963483

Raffaele Staccioli Creativa Group Contatti direzione@urbesonline.com info@urbesonline.com redazione @urbesonline.com francescapolicastro@urbesonline.com mariopappagallo @urbesonline.com

Social Twitter #UrbesMagazine Facebook @UrbesMagazine Rivista promossa da www.healthcitythinktank.org info@healthcitythinktank.org

Concessionaria per la pubblicità e servizio abbonamenti: SP Servizi Pubblicitari srl GRUPPO CREATIVA info 327.78.08.873

Editoriale

Mario Pappagallo

La ripartenza post Covid? Il mondo si ritrova come un pugile confuso dai colpi ricevuti. Deve ancora capire che cosa è successo, che cosa accadrà, se bastano i vaccini per salutare definitivamente il Covid-19. Passata la tempesta non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e che cosa accadrà. Nemmeno la scienza ha le idee del tutto chiare sull’origine del virus, sulla reale efficacia dei vaccini, se nuove nuvole nere potrebbero tornare ad addensarsi nei cieli della salute e dell’economia globali. Intanto, alla ricerca di una normalità si punta sugli Europei di calcio, sui Giochi Olimpici, sul turismo, sulla riapertura delle discoteche e sugli aperitivi serali dei fine settimana soprattutto per “curare” la salute mentale ed emotiva messa a dura prova da oltre un anno e mezzo di restrizioni causa pandemia.

Ma non è certo questa la soluzione, presto potrebbe manifestarsi un déjà vu (o un déjà vécu). Sì, perché mentre all’inizio di questa pandemia per un mese circa nessuno ci credeva, ora tutti già immaginano un’era delle pandemie. Occorre creare anticorpi anche per la salute mentale.

Ma c’è un bicchiere mezzo pieno da prendere in considerazione, partendo dall’analisi di quanto accaduto. Un bicchiere mezzo pieno tonificante da bere subito. Senza remore e interessi deviati e devianti.

Sul tappeto c’è una sorta di Piano Marshall per la ripartenza. Non a caso il premier inglese Boris Johnson ha paragonato la pandemia ancora in corso alla Seconda Guerra Mondiale. Il Piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea (in lingua originale “European Recovery Program”), fu uno dei piani politico-economici statunitensi per la ricostruzione dell’Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ha favorito il boom economico, almeno in Italia. Il Recovery Plan dell’Ue e, per il globo, la disponibilità del FMI (150 miliardi di dollari) sono più strutturati nelle finalità del Piano Marshall. Di buon auspicio anche la recente dichiarazione di Christine Lagarde (presidente della BCE): “L’inflazione non è un pericolo, prematura e rischiosa una stretta monetaria”.

I soldi, quindi, ci sono ma occorrono progetti in grado di predisporre un futuro diverso dal presente e da come si viveva prima del Covid.

Infatti, in molti si chiedono come si riorganizzerà il mondo quando la pandemia avrà termine. Di certo molti aspetti socio-economici dovranno subire aggiustamenti, anche per evitare nuovamente sorprese nel caso di una nuova pandemia. Il mondo del lavoro, i sistemi sanitari, il welfare, l’ambiente, la ricerca scientifica, le basi ormai obsolete di economie ancora in ritardo rispetto alla globalizzazione, i flussi umani dai Paesi poveri a quelli ricchi, o finora considerati tali. Anche la politica ha subito contraccolpi per i motivi suddetti e per i pro-

grammi post-pandemia.

L’organizzazione sanitaria ha scricchiolato ovunque e per motivi diversi da Paese a Paese. Due esempi: negli Stati Uniti all’inizio nessuno si sottoponeva a tamponi e test a pagamento perché in molti non avevano un piano assicurativo o uno che coprisse una pandemia, poi si sono anche resi conto (e ora il presidente Biden dovrà risolvere questa anomalia) che ben 5 milioni di lavoratori essenziali in prima linea, come operatori sanitari e ricercatori, erano immigrati senza garanzie (a partire dalla copertura sanitaria); in Italia, causa tagli continui alla voce sanità, mancavano posti letto di terapia intensiva, medici, infermieri e tecnici, materiale e tecnologie per assistere al meglio i pazienti e proteggere gli operatori sanitari. Si è cercato di mettere toppe, ma intanto per una fetta iniziale del tempo in cui la pandemia prendeva piede la situazione era più che drammatica. Grazie anche a una burocrazia kafkiana. Tutto dovrà trovare soluzioni. Importante anche una nuova organizzazione sociosanitaria delle metropoli, che sono risultate le più fragili e le più esposte rispetto alla pandemia. Non a caso il virus si è diffuso rapidamente fino a superare i confini in una città di 11 milioni di abitanti in Cina, a Wuhan. Poi cambiare l’ottica della prevenzione, studiando per esempio parametri da tenere sotto controllo per prevedere una possibile nuova pandemia o per controllare peggioramenti nella popolazione di patologie non trasmissibili, come il diabete, le malattie cardiovascolari, le neurodegenerative, l’obesità, eccetera. Un Radar della salute, a partire da un Radar pandemico.

Il Global Health Summit ha fissato la Road Map mondiale nella dichiarazione, o Carta, di Roma. E il G7 in Cornovaglia oltre a ribadire di sospendere i brevetti sui vaccini antiCovid (come richiesto anche dal Parlamento europeo) ha lanciato una nuova Carta Atlantica. Sempre più vicini al dopo Seconda Guerra mondiale per il post pandemia. Ricorrente nell’Unione europea è ormai la consapevolezza di arrivare al più presto a una sanità unica. Tra le “missioni” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, varato dal Governo Draghi, trova spazio l’ammodernamento digitale del parco tecnologico negli ospedali italiani, con un investimento di 1,19 miliardi di euro previsto per l’acquisto di 3.133 nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico. E la Carta di Roma sottolinea più volte l’esigenza impellente di organizzare, o riorganizzare, una sanità del territorio, capillare, tecnologica (telemedicina), stressata su prevenzione e assistenza domiciliare. Come dice Emilio Augusto Benini, Presidente Federazione Associazioni Nazionali dei Diabetici (FAND): “Il territorio è il fulcro della sanità futura”. Non più rinviabile, infine, un piano Ricerca e sperimentazione clinica che ponga l’Italia in grado di essere autosufficiente e propositiva.

Poi i vari G lasciano da parte ogni remora per la sostenibilità

3

e alla tutela del clima. Insomma, politicamente, diventa chiaro che investire sulla tutela della salute del pianeta e dei suoi abitanti può essere il motore dell’economia prossimo ventura. Non a caso il presidente Biden ha riportato immediatamente gli Stati Uniti nell’alveo dell’OMS e dell’accordo sul clima di Parigi del 2015, invertendo le scelte dell’amministrazione Trump. Alla luce di questi dati, è evidente che il coronavirus ha senza dubbio messo a dura prova le democrazie occidentali evidenziandone le carenze strutturali. Ed è evidente che il bicchiere è mezzo pieno, se non pieno, se si avviano rapidamente cambiamenti positivi. Occorre dare al più presto certezze e risposte ai cittadini, la cui salute mentale ed emotiva è stata messa a dura prova da lockdown, coprifuoco, distanziamenti fisici, mascherine, Dad e smart working. Un sondaggio internazionale condotto da Ipsos per il World Economic Forum ha indagato le percezioni relative al ritorno alla normalità pre-Covid e agli effetti che il Coronavirus ha avuto sulla salute mentale ed emotiva. Sondaggio che ha coinvolto 30 Paesi: il 59% degli intervistati si aspetta di poter tornare a qualcosa di simile alla sua normale vita pre-Covid entro i prossimi 12 mesi. Inoltre, il 45% degli intervistati afferma che la propria salute mentale ed emotiva è peggiorata dall’inizio della pandemia. Soltanto una persona su cinque (10%) afferma che per ritornare alla normalità e alla propria routine ci vorranno più di tre anni (10%) e l’8% ritiene che ciò non accadrà mai. Le opinioni su quando aspettarsi un ritorno alla normalità variano ampiamente tra i vari Paesi. In particolare, in Italia, il 46% dei cittadini ritiene che il ritorno alla normalità pre-Covid sia auspicabile entro 12 mesi. Invece, la maggioranza, pari al 53%, afferma che occorrerà molto più tempo.

Lo scenario delineato da uno studio condotto dall’Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Kessler ci dice che per raggiungere l’obiettivo “Zero-Covid” bisognerà aspettare gennaio-febbraio dell’anno prossimo. Attenzione però alle varianti, che possono cambiare la situazione in qualsiasi momento. Lo studio ipotizza, infatti, che le varianti possano far aumentare la trasmissibilità del coronavirus dal 20% all’80% in più rispetto al virus originario. Nella peggiore delle ipotesi, cioè con una trasmissibilità superiore al 20%, diventerebbe arduo raggiungere l’obiettivo “zero Covid” in 2 anni. Tuttavia, i vaccini potrebbero fare la differenza: anche se il vir us dovesse avere una maggiore trasmissibilità fino al 60%, in presenza di una forte campagna di vaccinazione, si potrebbero comunque allentare le misure di contenimento quasi completamente dopo 14 mesi. Importante è vaccinare il più rapidamente possibile tutto il mondo perché poi potremmo trovarci con una pandemia di ritorno o con nuovi virus, mix con altri che in continenti come l’Africa dilagano. E in tutta l’Africa a fine giugno 2021, in media, aveva ricevuto una dose di vaccino solo lo 0,7% della popolazione.

Ma questo è ancora il bicchiere mezzo vuoto e sarebbe un successo farlo diventare in tempi brevi mezzo pieno.

5

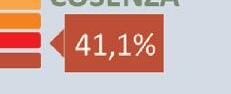

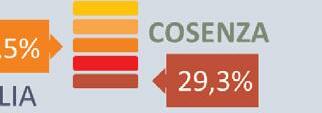

6 EDITORIALE AGORÀ ZIBALDONE CITIES SPEAKING ANCI URBAN HEALTH: Comune di Imola RECENSIONI G20: PEOPLE, PLANET, PROSPERITY La Presidenza italiana del G20 Rome Global Health Summit La Dichiarazione di Roma del Vertice Mondiale sulla Salute PRO LAB FOCUS ON | G20: tre P per ripartire #WOMEN20, Una health roadmap verso il G20 G20/UNEP: Città resilienti, intelligenti e sostenibili. Il potere delle soluzioni basate sulla natura GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE NELLE CITTA - 2 LUGLIO Il tema dell'edizione 2021: RIPARTIAMO Il valore della Giornata Il Documento: "Health in the cities: key priorities for the G20" I partner URBES AWARDS 2021 Il Premio La metodologia Premio URBES CITTA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE Bari Bologna Milano Premio URBES SALUTE BENE COMUNE Cosenza Trieste PREMIO URBES COMUNITA DEL BENESSERE APPIGNANO DEL TRONTO CAPIZZI CHIERI SACILE

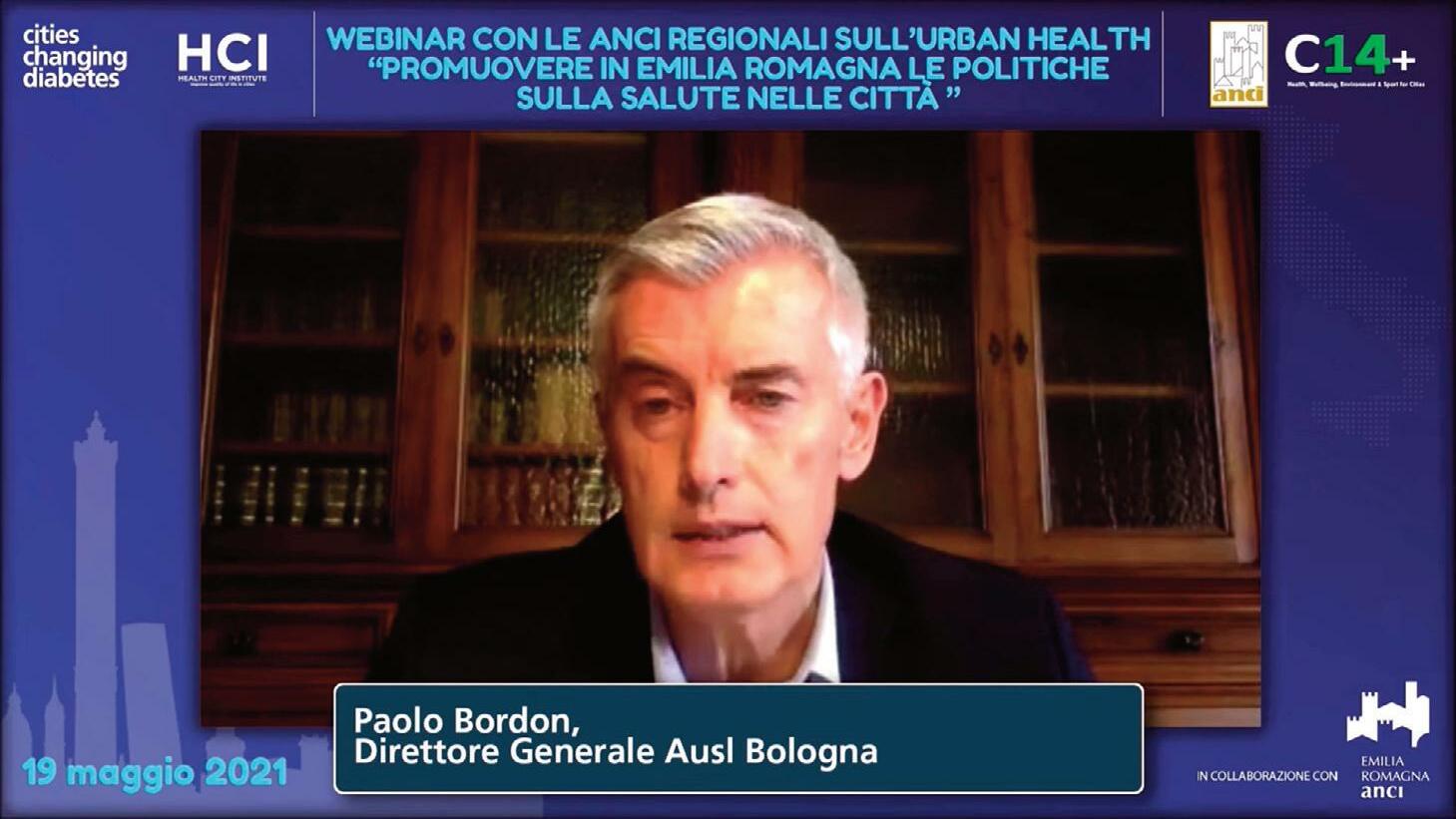

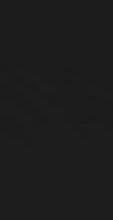

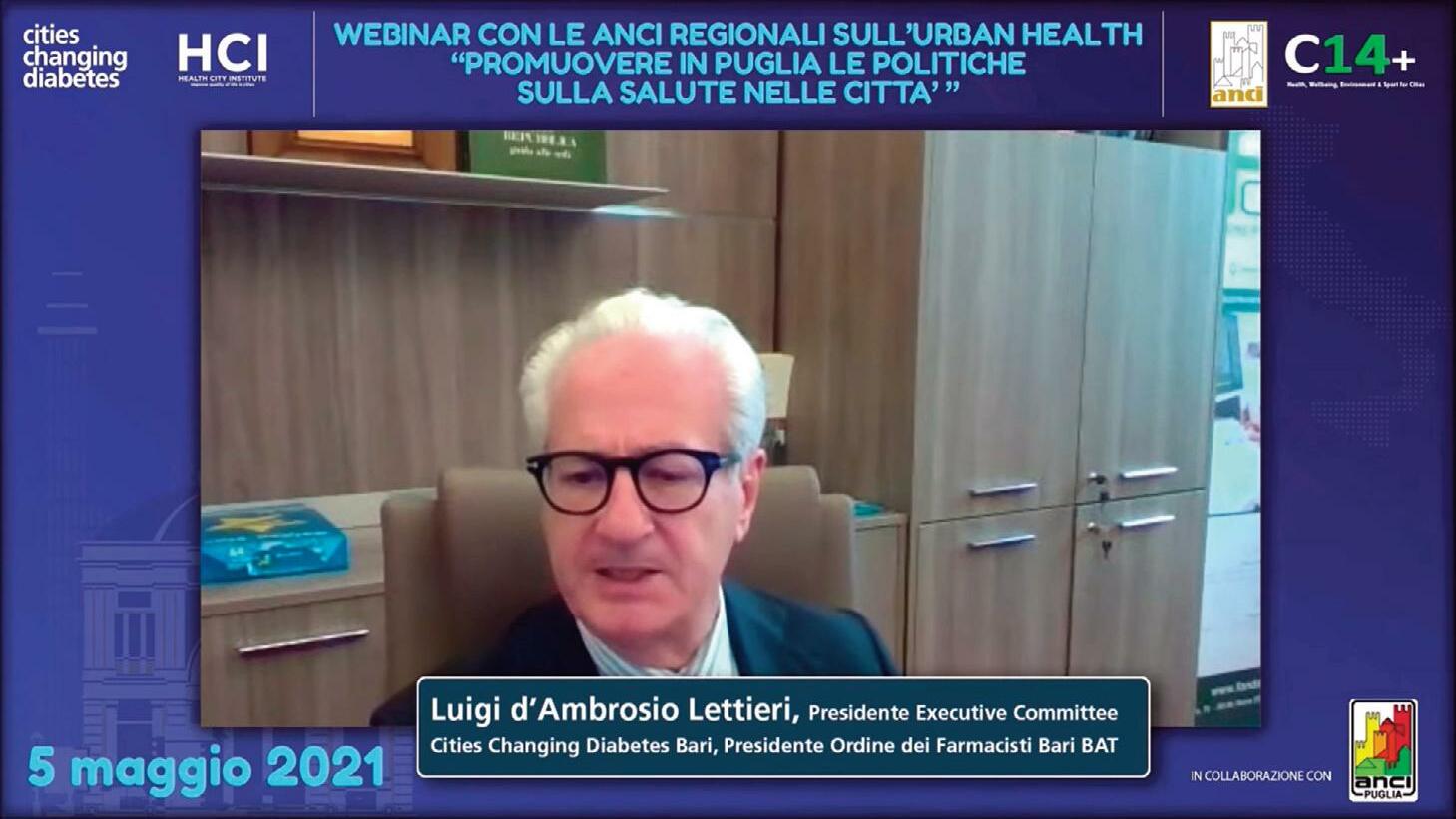

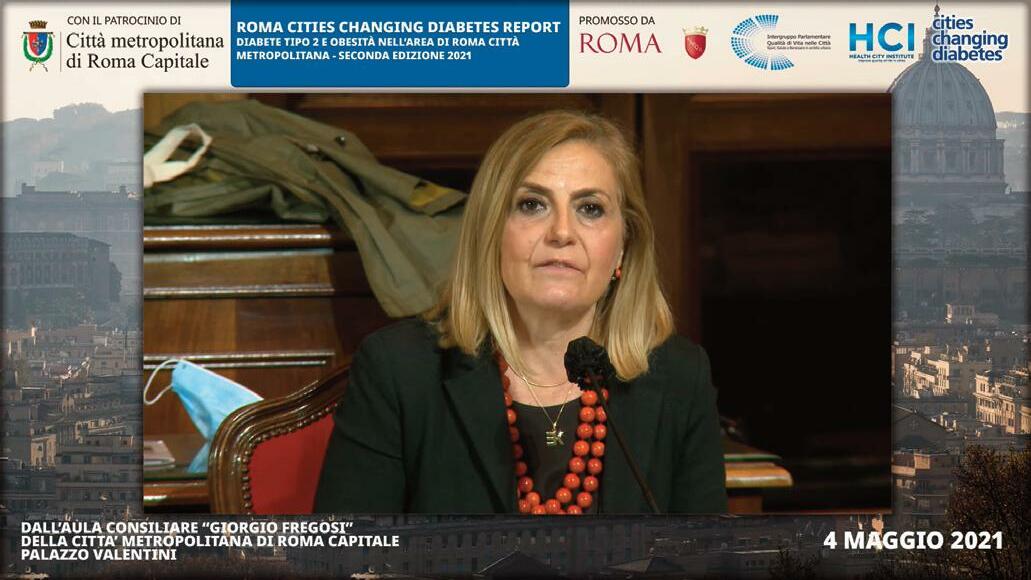

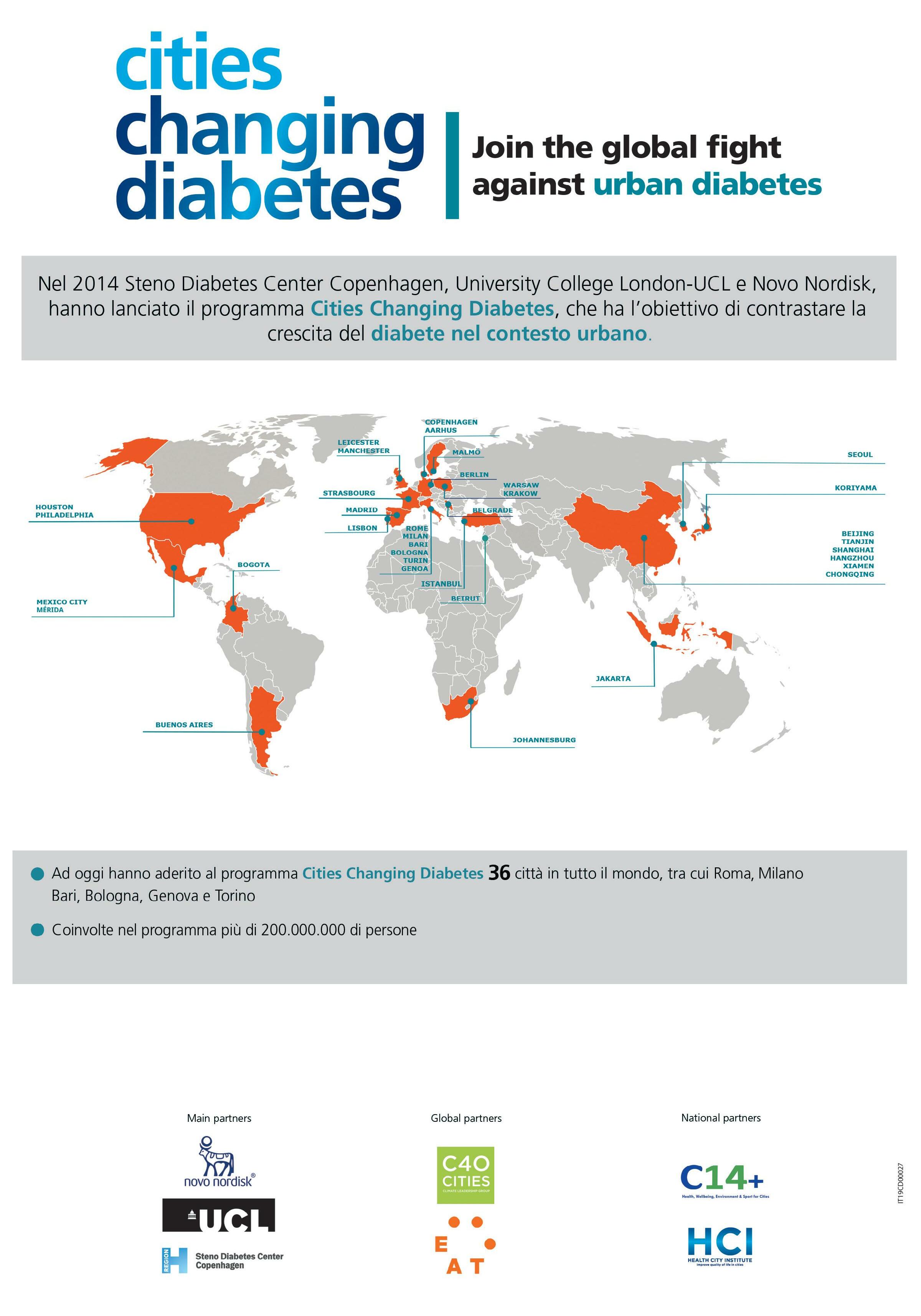

CITIES CHANGING DIABETES URBAN DIABETES ACTION FRAMEWORK URBAN HEALTH E ANCI REGIONALI ROMA CCD REPORT MILANO CCD REPORT FOCUS ON - SALUTE, BENESSERE, AMBIENTE, SPORT GIORNATA DELL'EUROPA GIORNATA DELLA TERRA IN ASIA SI GIOCA LA PARTITA DELLA SOSTENIBILITÀ NEXT GENERATION CITY DALLO SPAGO AL DIGITAL… CHE TURISMO CI ATTENDE, MODERNO O ALLA MODA? HEALTH CITY MANAGER: CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CORSO ANCI-HCI LVII CORSO DI ERICE "RE-THINK CITIES AND LIVING SPACES FOR PUBLIC HEALTH PURPOSES" ENLIGHTENME: CONFERENZA INTERNAZIONALE "SHAPING LIGHT FOR HEALTH AND WELLBEING IN CITIES" UN NUOVO MODELLO DI CITTÀ: LA SPORTCITY WALKABLE CITY: UNA CITTÀ "A PASSO" COI TEMPI ADVERTISING CITIES CHANGING DIABETES GIORNATA NAZIONALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE NELLE CITTÀ INDICE

Agorà

Ripartire

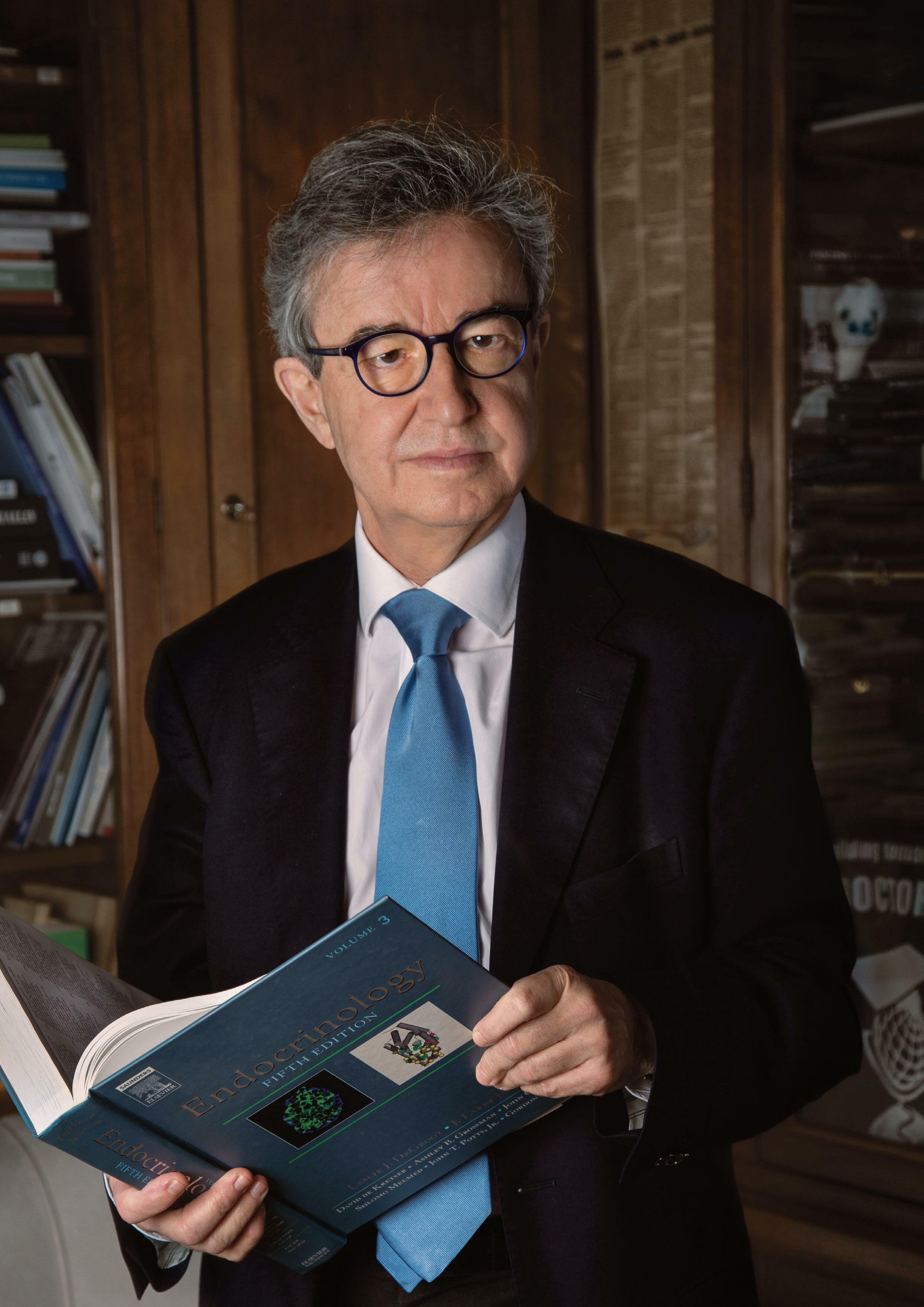

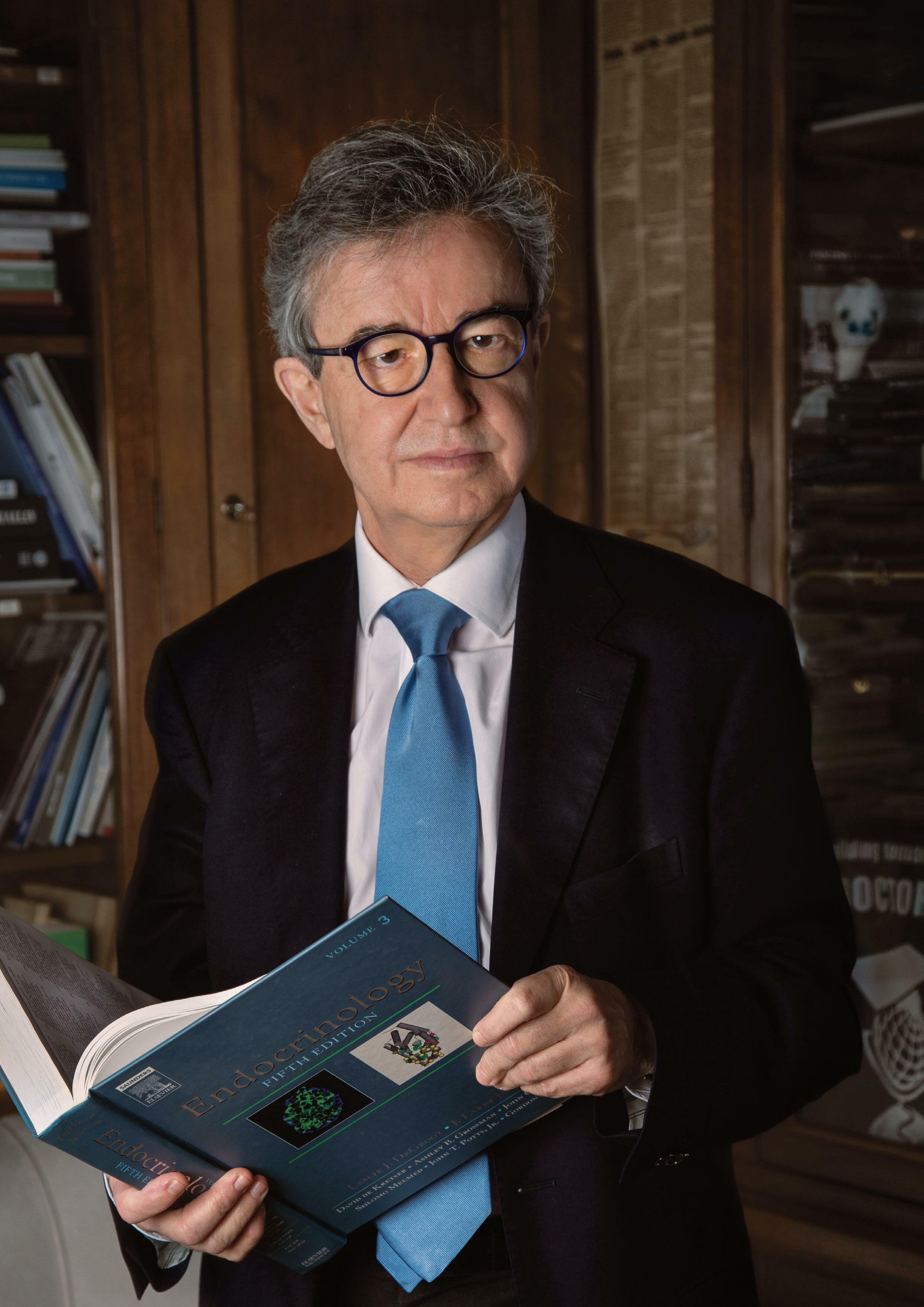

Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute, Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri

8

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando a Cremona la nuova Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica, lo scorso mese di maggio, ha voluto ricordare che “È giunto il momento della ripartenza. Pensiamo ai giovani, abbiamo un debito verso di loro”. Un appello chiaro e forte che richiama tutti all’impegno di mettere alle spalle un periodo buio e pensare al futuro.

Anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nell’evento di commemorazione delle vittime del Covid tenutosi a Bergamo, aveva sottolineato come “Gli italiani non vedono l’ora di ripartire”, in una continuità di narrazione istituzionale che anima non solo i vertici dello Stato, ma che interpetra il sentiment dei cittadini.

Il ”ripartire” è anche il tema scelto a gennaio scorso dal gruppo di lavoro dell’Health City Institute e di C14+ che celebreranno il 2 luglio la “Giornata Nazionale per la salute e il benessere nelle città”.

La scelta del titolo di quest’anno della Giornata Nazionale nasce dalla sensazione di profonda necessità sociale per cui, per tutti noi, è arrivato il momento di uscire dalla fase pandemica acuta, che ha salvato con le sue regole, ma anche condizionato e rese tristi e tenebrose le vite di tutti noi e ridare, a questa società ferita e fragilizzata, la certezza che è arrivato il momento, appunto, di ripartire.

Ripartire in tutti i settori, puntando sulla coesione sociale e sul senso di comunità, collanti indispensabili dopo ogni momento di crisi epocale.

Ripartire imparando da quanto è successo, non dimenticando la lezione che purtroppo la pandemia COVID-19 consegna alla storia, indicandoci come ormai tutti noi viviamo in una bolla globalizzata, dove gli individualismi, fossero persone o Nazioni, non trovano il modo di poter esistere e resistere all’evoluzionismo sociale e umano.

Ripartiamo mostrandoci più attenti, o almeno meno disattenti, ai determinanti della salute, non dimenticandoci come la diffusione della infezione COVID-19 abbia evidenziato i pericoli di vivere in un mondo globalizzato e impreparato nel prevenire le emergenze acute e inattese, come quelle derivanti dalle epidemie a rapida diffusione. Un mondo talmente distratto da sottovalutare i dati che già segnalavano come nel periodo 2011-2018 erano state registrate 1.483 epidemie in 172 Paesi del mondo la cui mancata diffusione è stata solo legata al luogo di origine, più o meno popolato, e al grado di diffusibilità e andamento subdolo del virus.

Ripartiamo da quanto dichiarato dai leader mondiali del G20, riuniti a Roma per il Global Health Summit, e dall’impegno da loro preso ad aprire un nuovo capitolo della politica mondiale per adottare una serie di azioni volte ad accelerare la fine della crisi COVID-19 in ogni parte del mondo e a migliorare la preparazione ad eventuali future crisi sanitarie globali quali le pandemie.

Ripartiamo dalla formazione: dalla scuola, dall’università, dalla scienza e dalla ricerca scientifica, riconoscendo alle stesse dignità, risorse e soprattutto capacità di ascolto da parte della politica e delle istituzioni, facendo diventare gli

stessi elementi e pilastri indispensabili sui quali radicare linee di intervento solide e costantemente presenti nella vita e nello sviluppo del nostro Paese e non soltanto durante le emergenze.

Ripartiamo dai giovani, che certamente hanno pagato e pagheranno uno dei prezzi più alti di questa crisi pandemica in termini di socialità, istruzione e lavoro, investendo su di loro, sui loro sogni, sulle loro aspettative, sul loro desiderio di costruirsi il proprio domani e la propria famiglia.

Ripartiamo dai fondi europei del Programma NEXT GENERATION EU per fare le riforme necessarie e i progetti, per avere un Paese moderno e proiettato verso le sfide della competitività, dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, e non solo un bancomat dove prelevare al bisogno.

Ripartiamo dando slancio all’economia reale e agli investimenti per l’innovazione, in grado di produrre lavoro, occupazione e non sfruttamento.

Ripartiamo da un nuovo concetto di socialità, una socialità dimenticata, distanziata e ferita, che ha scoperchiato tutte le nostre insicurezze e vulnerabilità, ricordandoci del prossimo, del vicino, dell’ultimo, sperando che la diffidenza sociale determinata dalla paura pandemica ceda presto il posto al sorriso, all’abbraccio e alla solidarietà.

Ripartiamo dal concetto di salute e benessere come bene comune, un bene comune che non è la somma dei beni individuali, ma piuttosto come l’insieme degli individui che solo in una comunità possono trovare soluzioni e proiettarsi nel futuro.

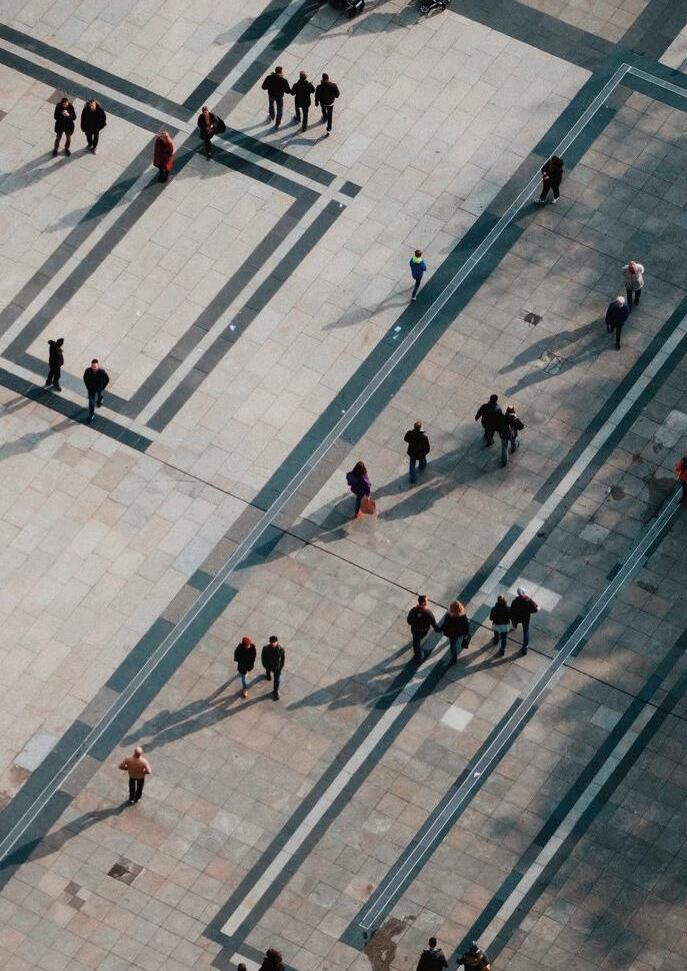

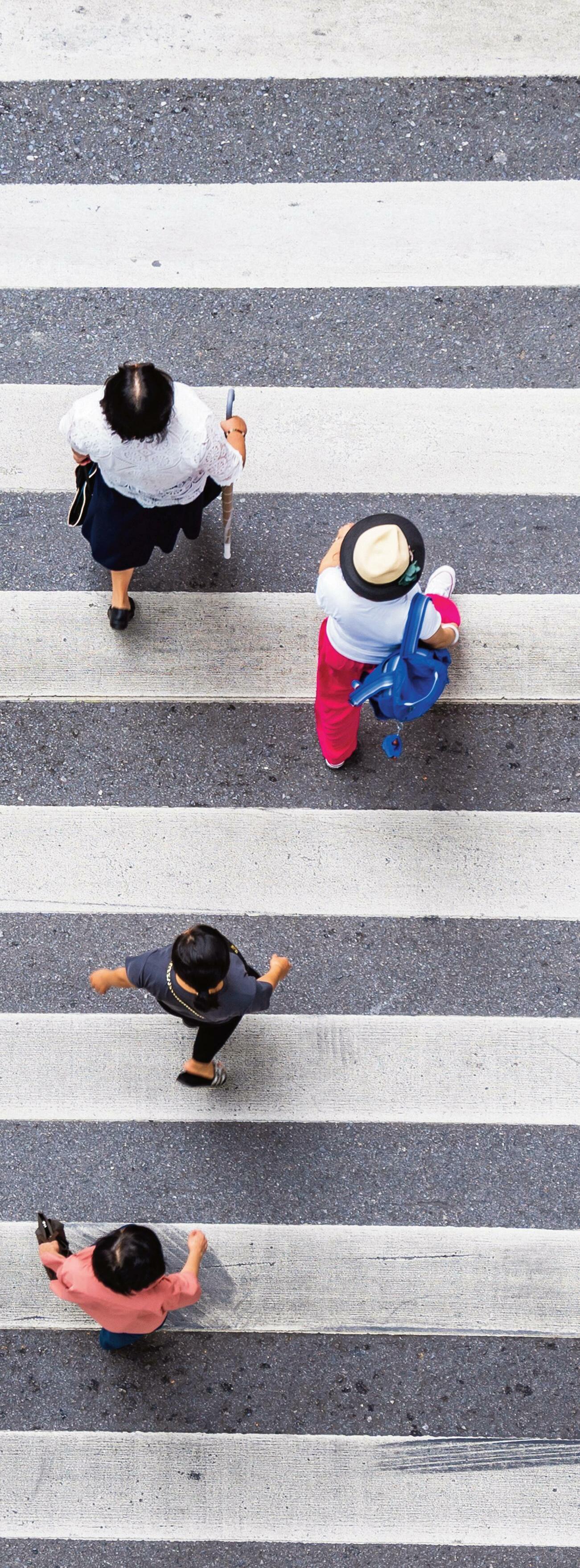

Ripartiamo dalle nostre città e dai nostri sindaci, dando alle comunità cittadine e alla loro organizzazione e gestione una dimensione vivibile e sostenibile. Le città dei 15 minuti diventino realtà, e non sogni, disegnando o ridisegnando le stesse in modo che nel raggio di un quarto d’ora a piedi, o in bicicletta, la persona possa essere messa in grado raggiungere la propria comunità di riferimento, avendo accesso al lavoro, cibo, alloggio, salute, educazione, cultura e tempo libero.

Ripartiamo da noi stessi pensando realmente di essere ognuno il fautore di un cambiamento che porti benessere e prosperità a noi e alle generazioni future, perché come dice un proverbio amerìndio “La Terra non è un’eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un prestito da restituire ai nostri Figli”.

ZIBA

“QUINDICI MINUTI PER CAMBIARE LA PROPRIA VITA

10

Cosa possiamo fare in quindici minuti? Caroline Buchanan, esperta di self-help, dice che bastano 15 minuti per cambiare la propria vita.

Ne è fortemente convinta, tanto che ha ideato la tecnica e scritto un libro sul tema: mettiti seduto con un foglio di carta e una penna e comincia a fare un self-brainstorming su una questione particolarmente importante, tralasciando ogni altro pensiero a favore di quello che devi fare nei successivi quindici minuti.

Potresti ad esempio rilassarti e leggere quel capitolo di un libro o una rivista che non riesci mai a leggere e che è posato sul comodino da tempo, oppure ascoltare un podcast di una trasmissione preferita, o ascoltare la tua musica preferita e ballare, o invece guardare un video su youtube per imparare qualcosa di nuovo o per farti due risate, o fare una seduta di yoga.

“Quindici minuti per te stesso e per il tuo benessere” è un obiettivo oggettivamente perseguibile da ognuno di noi. Ora proviamo a immaginare un sindaco che pensi di regalare benessere ai propri concittadini e che si metta davanti a un foglio di carta per fare un brainstorming sulla propria città.

Vedrà una città difforme piena di diseguaglianze, di periferie spesso invivibili, prive di una rete sociale di prossimità, di una popolazione cittadina sempre in movimento come cavallette impazzite che si sposta su mezzi pubblici e privati da un capo all’altro della città alla ricerca di…

ISTAT ci dice che solo un italiano su dieci si reca ogni mattina a piedi sul posto di lavoro e il 20% impiega più di mezz’ora per raggiungere lo stesso.

Oggi le aziende hanno il mobility manager, una figura in grado di supportare gli spostamenti del proprio personale ottimizzando tempi e risorse, nella giusta convinzione che meno stress per arrivare sul posto di lavoro si traduce in maggiore efficienza ed efficacia.

Ormai una famiglia sceglie la casa in cui abitare vicino al posto di lavoro e di conseguenza la scuola dei figli e i nonni debbono essere “a portata di mano”, la palestra sotto casa come la scuola calcio e la piscina dei figli e si utilizzano i servizi del proprio quartiere, perché il tempo speso per gli spostamenti diventa il fattore chiave del proprio benessere, o malessere.

La pandemia, il lockdown, il ”coprifuoco”, lo smart working ci hanno abituati a una dimensione cittadina a misura di quartiere, dove avere tutto a portata di mano, e questa è una vera rivoluzione dell’amministrare il proprio tempo, il proprio spazio, le necessità del proprio nucleo familiare. Cesare Marchetti, fisico italiano di valore internazionale, nel 1994 pubblicò uno studio rivoluzionario “Anthropological

Invariants in Travel Behavior” che dimostrava come ognuno di noi nel concepire i propri spostamenti agisce con l’istinto dell’uomo primitivo.

In pratica, ci dice Marchetti, che ognuno di noi, in base a questo istinto, determina quanto tempo è disposto a destinare per i propri spostamenti, considerando la propria casa come la caverna dove rientrare.

Quel tempo che ci porta dalla nostra abitazione al posto dove dobbiamo andare prende il nome di “costante Marchetti”, una costante che oggi, con i mezzi di trasporto pubblici e privati, non si riduce ma ci consente di aumentare la distanza dalla nostra “caverna”.

Le città antiche venivano concepite in maniera tale che le mura che le circondavano potessero essere percorse in un tempo ragionevole e oggi è la metropolitana che assolve allo stesso concetto, trasportnado masse di persone in poco tempo da un capo all’altro della città.

Carlo Moreno, direttore scientifico della Sorbona di Parigi, ci dice che forse questo istinto primordiale potrebbe e dovrebbe cambiare.

Moreno ci invita a non sprecare il nostro tempo negli spostamenti ma a concentrarci piuttosto su una dimensione di spostamenti, all’interno della città, pari a 15 minuti.

Una “città dei 15 minuti”, in cui tutti i servizi siano a disposizione dei cittadini a una distanza massima di 15 minuti, in bicicletta o a piedi, dove il posto di lavoro e il luogo in cui sviluppare i propri interessi stiano in quel raggio di tempo.

Una città che non sia un insieme di periferie con un centro storico e/o un centro commerciale avulso dal contesto, ma una città in grado di influire positivamente sul ritmo della propria comunità, ricollegando le persone con il proprio territorio.

I benefici di questa rivoluzione stanno nell’impatto ecologico e nella riduzione dell’inquinamento, nel benessere individuale e in una maggiore qualità di vita, nel tempo guadagnato da “spendere” per sé stessi e la propria famiglia, nel ridare un senso alle periferie, ai legami interpersonali e nel rilanciare le reti di prossimità.

La pandemia ci ha dimostrato che questa rivoluzione è possibile, se in quel foglio di carta che il sindaco ha a disposizione per il brainstorming pensa al benessere dei propri cittadini.

Il giornalista americano Herb Caen dice, infatti, che “una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni”. E oggi il sogno è quello di avere città a misura d’uomo.

11

LDONE

di Frederick Greenhouse

CITIES SPEAKING

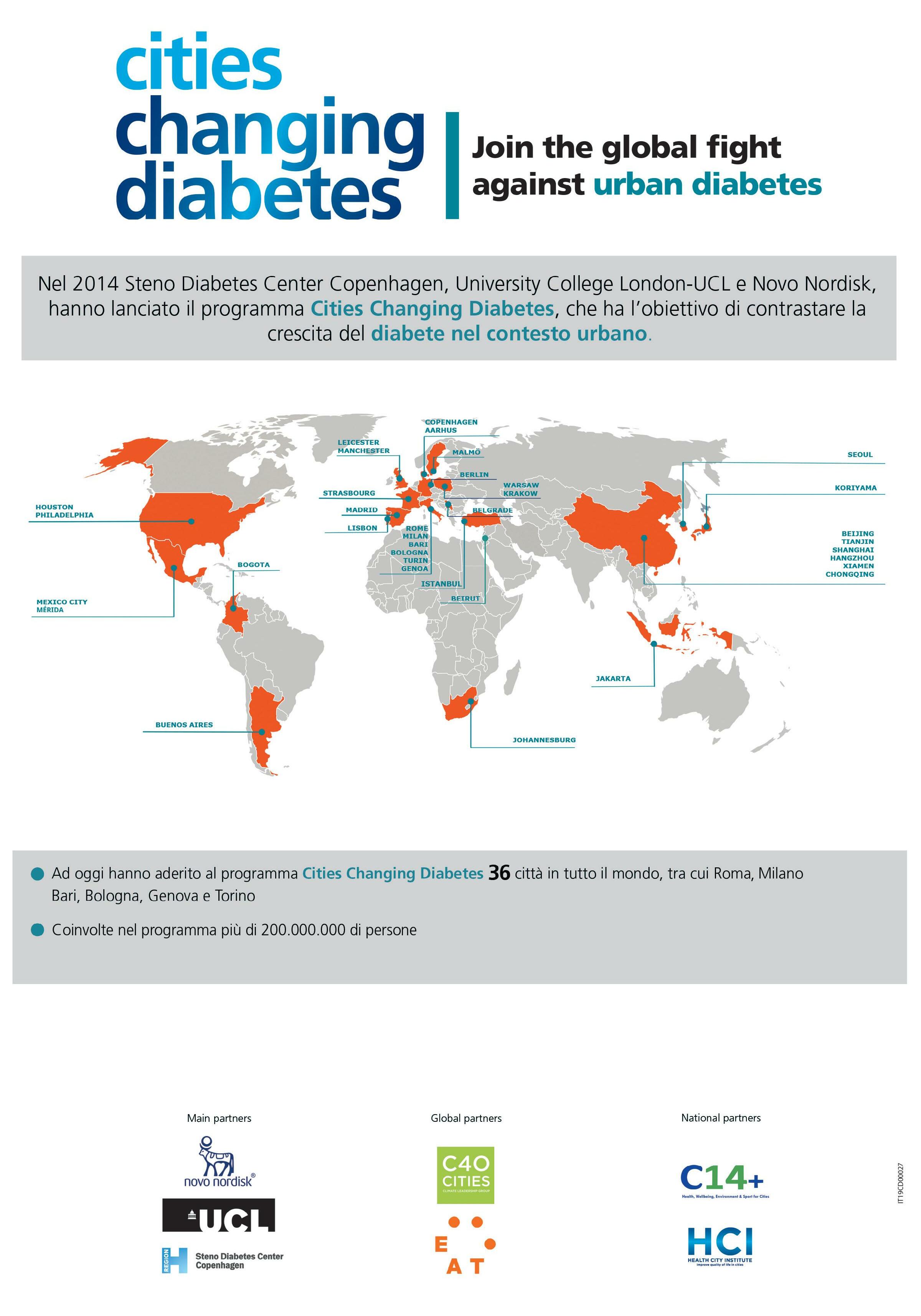

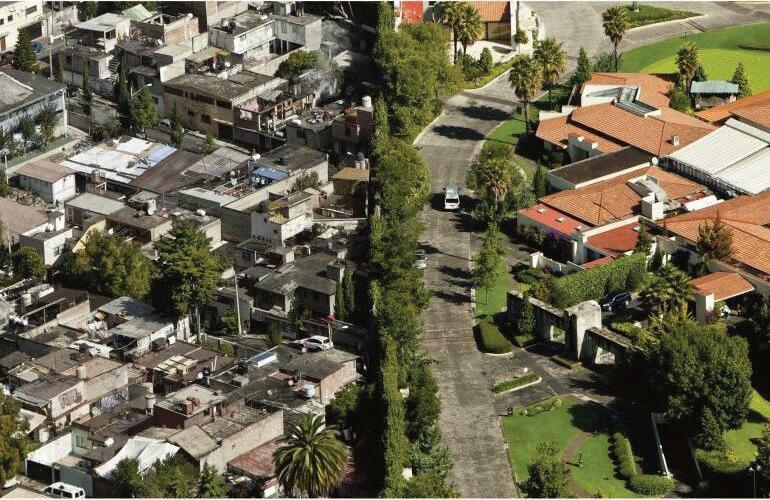

Santa Fe, in Messico, è un esempio plastico della disuguaglianza sociale che dilaga nelle città. Mentre in un settore ha edifici alti e moderni e quartieri lussuosi costruiti negli ultimi due decenni, in quello accanto diventa una realtà completamente diversa, caratterizzata da zone di deprivazione e residenti a basso reddito, come se fossero due mondi isolati divisi da un muro.

Una distribuzione irregolare della ricchezz a, illustrata in una serie di immagini aeree catturate dal fotografo Oscar Ruíz e prodotta dall’agenzia pubblicitaria messicana Publicis, per la campagna “borrar la diferencia”. La campagna cerca, attraverso le fotografie, di evidenziare l’enorme disuguaglianza esistente e la situazione di segregazione urbana e sociale che esiste in alcuni quartieri della città di Santa Fe, con l’obiettivo sintetizzato dal motto “cancellare la differenza”.

Muri di diseguaglianza urbana che purtroppo non appartengono solo a Santa Fe e che sono difficili da abbattere.

Il 12 Gennaio del 2007 alle 7:51 un uomo entra nella stazione della metro a Washington DC, vestito in modo assolutamente comune: jeans, T-shirt e un cappello di una squadra di baseball, i Washington Nationals, si mette in un angolino per ripararsi dal freddo, apre una custodia ed estrae un violino.

12

di Frederik Greenhouse

La stazione Enfant Plaza della metropolitana é una delle più trafficate di Washington DC e l’uomo aveva calcolato bene che migliaia di persone sarebbero passate per la stazione, molte delle quali sulla strada per andare al lavoro.

Le persone camminavano veloci, gettando uno sguardo distratto a questo violinista quarantenne che suonava con una certa maestria pezzi di Bach.

Dopo pochi minuti nella custodia lasciata aperta cadde il primo dollaro da parte di una donna. I bambini erano invece i più attenti osservatori della musica suonata, forse più per curiosità nel sentire la melodia di un violino in quella stazione.

Alcuni minuti dopo, il violinista ricevette il primo dollaro di mancia: una donna tirò il denaro nella cassettina e senza neanche fermarsi continuò a camminare.

Nei 43 minuti in cui il musicista suonò, solo 6 persone si fermarono e rimasero un momento. Circa 20 gli diedero dei soldi, ma continuarono a camminare normalmente. Raccolse 32 dollari. Quando finì di suonare e tornò il silenzio, nessuno se ne accorse. Nessuno applaudì, né ci fu alcun riconoscimento.

Nessuno lo sapeva ma il violinista era Joshua Bell, uno dei più grandi musicisti al mondo. Suonò uno dei pezzi più complessi mai scritti, con un violino del valore di 3,5 milioni di dollari.

Due giorni prima che suonasse nella metro, Joshua Bell fece il tutto esaurito al teatro di Boston e i posti costavano una media di 100 dollari.

Questa è una storia vera. L’esecuzione di Joshua Bell in incognito nella stazione della metro fu organizzata dal quotidiano Washington Post come parte di un esperimento sociale sulla percezione, il gusto e le priorità delle persone. La domanda era: “In un ambiente comune in un orario inappropriato: percepiamo la bellezza? Ci fermiamo ad apprezzarla? Riconosciamo il talento in un contesto inaspettato?”.

Nei 43 minuti nei quali Bell ha suonato alla Enfant Plaza sono passate oltre mille persone. Qualcuno, in effetti, ha apprezzato: il Washington Post li ha fermati e, in un momento successivo, senza quindi interrompere o alterare in qualche modo l’esperimento, li ha anche intervistati. La prima persona tra i passanti a essere particolarmente colpita dalla musica di Bell è stato un giovane manager del ministero dell’energia, John David Mortensen. Mortensen ama il rock, e non conosce la musica classica, perché al giornalista che lo ha intervistato ha spiegato: “Qualunque fosse la ragione, mi ha fatto sentire in pace”. E, infatti, è stata la prima volta che ha dato dei soldi a un musicista di strada.

E c’è stata, una sola persona che ha riconosciuto Bell, Stacy Furukawa, una funzionaria del ministero del commercio, che lo aveva ascoltato tre settimane prima in un concerto alla Libreria del Congresso:”È la cosa più incredibile che abbia visto a Washington - ha detto in seguito la donna - Joshua Bell suonava nell’ora di punta, e la gente non si fermava, non lo guardava, qualcuno gli lanciava una monetina! Monetine! Ho pensato, ma in che città distratta vivo, dove nessuno si ferma un momento per l’arte!”.

Città troppo veloci per capire i dettagli che la compongono

di Chiara Berti Manager e docente universitaria

La forza dell’acqua, la bellezza della natura, la bontà del cibo.

La ciclabile del Santerno

come driver di sviluppo eco-sostenibile per un territorio che investe sulla salute e sulla qualità della vita

14

Sindaco Marco Panieri

L’Emilia-Romagna, si sa, è affascinante se percorsa sull’asse della via Emilia, tra storia e innovazione, tra turismo slow e divertimento, tra mille colori e altrettanti sapori. Basti pensare alle trasformazioni -per nome e dimensioni- che assume la farina da Piacenza a Rimini, passando per tigelle, piadine e crescentine.

Ma se si lascia la via Emilia e si svolta verso l’Appennino, in qualunque momento, si scoprono valli meravigliose che l’acqua ha percorso nei millenni ed ha cullato con fervore. Si celano borghi, castelli, pievi, torri, ponti che raccontano centinaia di anni di storia di un territorio che il vero montanaro conosce alla perfezione, ma che le nuove generazioni rischiano di perdere o di non apprezzare.

Ecco come è intervenuta la politica negli ultimi anni nei comuni del Circondario Imolese, attualmente guidato dal Presidente Marco Panieri, sindaco della città di Imola. E’ stato deciso di intervenire in un’azione complessa e sinergica tra tutti i Comuni del Circondario, un percorso pluriennale che ha portato alla creazione della Ciclabile del Santerno, il fiume che attraversa il territorio e da cui prende il nome l’intera vallata. Un percorso che, valorizzando il patrimonio storico e naturale, vuole diventare un driver di sviluppo eco-sostenibile per un territorio che punta sulla salute e sulla qualità della vita.

La Ciclabile del Santerno, inserita nel sistema più ampio della Bicipolitana (Rete Ciclabile Metropolitana Bolognese)

accompagna per quasi 44km la Vallata del Fiume Santerno, da Mordano a Castel del Rio, passando per Imola e attraversando il Parco della Vena dei Gessi, candidato a diventare sito Patrimonio Unesco. Un’opera di oltre 3 milioni di euro, dei quali più di 2 milioni finanziati da Bando periferie e il restante milione suddiviso dai Comuni interessati. Questo racconto della Vallata entrerà a fare parte del progetto “Un’identità visiva della Ciclovia del Santerno” -finalizzato a rendere riconoscibile un’opera strategica e promuovere il territorio in maniera coerente ed efficace- con il quale i comuni hanno vinto il bando P.T.P.L. 2021 FILONE 2 – ‘Iniziative di promozione turistica di interesse locale’ pubblicato dalla Città Metropolitana di Bologna.

Il percorso ha l’obiettivo di valorizzare e mettere a sistema la progettualità e le competenze di tutti gli attori già attivi sul territorio (privati/associazioni/associazioni di categoria), che assieme ai Comuni e a IF- Imola Faenza Tourism Company, intendono contribuire a rendere la ciclabile uno strumento per raccontare la Vallata del Santerno e le sue ricchezze naturalistiche, storico-artistiche, geologiche, enogastronomiche. Sono sempre più frequenti le cosiddette PPP -Public and Private Partnership- che pubbliche amministrazioni e privati intrecciano per innescare politiche turistiche e di marketing territoriale.

Ben si presta la modalità PPP da un lato a raggiungere obiettivi legati alla salute, alla promozione dell’attività fisica

15

Tratto parallelo al Santerno con vista su Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola

16

come strumento di prevenzione di malattie degenerative, che sappiamo stanno entrando con preponderanza nei contesti domestici e familiari e che caratterizzano le agende dei pubblici decisori che ogni giorno leggono numeri in crescita. Le amministrazioni locali auspicano la nascita di gruppi di “camminatori” volontari come avviene in tante città europee volte a raggruppare cittadini che semplicemente da soli non avrebbero la giusta motivazione per passeggiare. E’ scientificamente dimostrato come la camminata sia uno dei migliori strumenti a disposizione dell’uomo per prevenire patologie croniche come il diabetiche, per esempio. Il progetto persegue finalità legate anche alle politiche di governo del territorio, del contrasto al dissesto idrogeologico e della cura degli argini. Tutte quelle menzionate, sono misure che possiamo definire maggiormente rivolte ad un pubblico interno, quali cittadini, imprese e associazionismo locale.

Ma i benefici delle Public and Private Partnership interessano anche la promozione esterna, verso turisti e più in generale stakeholder che non vivono nel territorio e che possono scegliere di visitarlo attratti dalle diverse opportunità a loro riservate. Tra le iniziative innovative che stanno proponendo i privati, a titolo di esempio, una riguarda la possibilità di noleggiare biciclette ed attrezzature per poter percorrere la Ciclovia anche senza essere necessariamente un residente che possiede la propria dotazione personale.

Le pubbliche amministrazioni stanno dando grande attenzione proprio al concetto di intermodalità ed in generale ai servizi che ruotano attorno alla Ciclovia, cercando di favorire il collegamento tra la stazione ferroviaria di Imola e la ciclabile, attraverso il potenziamento della rete di ciclabili cittadine e la realizzazione di colonnine attrezzate per la ricarica di e-bike, il gonfiaggio e la manutenzione della bicicletta.

Possiamo senza dubbio definire questo progetto come un ecosistema innovativo che, partendo dalle peculiarità territoriali, ha fornito alle Amministrazioni locali la possibilità di perseguire diversi obiettivi tra i quali la promozione di itinerari ciclabili e pedonali, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, naturalistico e geologico, la presa di consapevolezza che il tema dell’accoglienza sia fondamentale per il rilancio soprattutto post-covid, in sinergia con i settori agroalimentari e vitivinicoli, e facendo della prevenzione un potente strumento per migliorare la qualità della vita di queste e delle generazioni future.

Attraversamento del Santerno a Borgo Tossignano (Isolapress)

Attraversamento del Santerno a Borgo Tossignano (Isolapress)

Environment and Urbanization in Modern Italy di Federico Paolini

A partire dalla seconda metà degli anni Quaranta, quando in Italia iniziò la ricostruzione postbellica, furono tre i principali motori del cambiamento ambientale: l’incontrollabile processo di deriva urbana, alimentato da ingenti flussi migratori dalle campagne e dalle regioni meridionali verso le città dove su larga scala le attività produttive cominciavano ad accumularsi; sviluppo industriale disordinato, tollerato in quanto visto come il necessario tributo da pagare al progresso e alla modernizzazione; e consumo di massa.

Nel suo quarto libro, Federico Paolini presenta una serie di saggi che spaziano dagli usi delle risorse naturali ai problemi ambientali causati dai mezzi di trasporto, alle questioni riguardanti le politiche ambientali e le dinamiche del movimento ambientalista. Paolini conclude il libro con una previsione sui problemi ambientali che emergeranno nel dibattito pubblico del XXI secolo.

18

A cura di Francesca Policastro

The Ideal City: Exploring Urban Futures a cura di SPACE10 e Die Gestalten Verlag

La città è un esperimento umano in continua evoluzione. Ma nell’ultimo mezzo secolo è cambiato più che mai, con pochi segni di rallentamento. Mentre questo fenomeno si verifica, un numero crescente di architetti, innovatori e decisori politici sta ripensando alla città per sfruttare al meglio lo spazio e le risorse che mette a disposizione per una migliore qualità della vita. Questo libro racconta il design del futuro urbano. Dalle app progettate per ridurre lo spreco alimentare alle infrastrutture innovative per l’acqua dolce, The Ideal City esplora le numerose iniziative e gli esperimenti in essere in 53 città al mondo, nati tutti con l’obiettivo condiviso di rendere le città di domani un luogo più felice, più sano e più inclusivo.

19

G20: PEOPLE, PLANET, PROSPERITY

21

PEOPLE, PLANET, PROSPERITY

ministeriali, incontri degli Sherpa (incaricati di svolgere i negoziati e facilitare il consenso fra i Leader), riunioni di gruppi di lavoro ed eventi speciali.

Nell’ambito dei lavori del G20 assume particolare rilevanza il cosiddetto “Finance Track”, costituito dalle riunioni dei Ministri dell’Economia e delle Finanze, dei Governatori delle Banche Centrali, dei Viceministri e degli Sherpa (negoziatori) designati dai Ministeri economici dei Paesi membri.

Il Finance Track si concentra principalmente sulle questioni economiche, finanziarie, monetarie e fiscali. Il risultato di questo lavoro confluisce, al termine del processo, nel più ampio “Comunicato” tradizionalmente adottato dai Capi di Stato e di Governo del G20 a conclusione del Vertice.

G20 EMPOWER

I PAESI MEMBRI

I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del G20.

Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in qualità di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al foro una rappresentatività ancor più ampia.

COME FUNZIONA IL G20

Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del

L’ Alleanza del G20 per l’Empowerment e la Promozione della Rappresentanza delle Donne nell’Economia è un’iniziativa speciale che mira ad accelerare leadership ed empowerment delle donne nel settore privato, facendo leva sull’alleanza particolare istituita fra leader del settore privato e rappresentanti dei Governi dei Paesi G20.

Lanciata in occasione del vertice G20 del 2019 in Giappone e formalmente istituita nel corso della Presidenza saudita nel 2020, comprende ad oggi 27 Membri, fra G20 e Paesi ospiti.

ORIGINI DEL G20

Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la creazione del“Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia e la finanza globale. La prima riunione

22

POPOLAZIONE 60% degli abitanti del pianeta ECONOMIA 80% del PIL mondiale COMMERCIO 75% del commercio estero

ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso anno.

Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20 ai Capi di Stato e di Governo.

Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello glo-

Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza an-

Dal 1° dicembre 2020 l’Italia detiene la Presidenza del G20. Nel 2021 la comunità internazionale sarà chiamata a mostrare coraggio e ambizione per vincere le grandi sfide di oggi: dalla pandemia ai cambiamenti climatici, dal sostegno all’innovazione alla lotta contro povertà e disuguaglianze. Il programma della Presidenza si articola intorno al trinomio “People, Planet, Prosperity”, con l’obiettivo di prendersi cura del pianeta e delle persone, assicurando una forte ripresa economica che sia al contempo inclusiva e sostenibile. La Presidenza culminerà nel Vertice dei Leader G20 che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. La Presidenza italiana e la Commissione europea hanno organizzato inoltre, insieme, il Global Health Summit, tenutosi il 21 maggio, al massimo livello, che consentirà di affrontare le principali sfide connesse all’emergenza sanitaria e ai suoi effetti.

VERTICE, RIUNIONI MINISTERIALI ED EVENTI SPECIALI

Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20 si terranno numerosi incontri istituzionali (appuntamenti ministeriali e vertice finale) ed eventi speciali dedicati ai grandi temi dell’agenda globale. Ad esempio: la tutela della salute e la sostenibilità ambientale, la ricerca e l’innovazione, l’empowerment femminile, la lotta alla corruzione. La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendo di valorizzare le straordinarie eccellenze diffuse sul territorio.

ENGAGEMENT GROUPS

In un’ottica di inclusione e partecipazione allargata, il processo decisionale del G20 è stato arricchito nel corso degli anni con il coinvolgimento di “attori sociali”, che si riuniscono nei cosiddetti “Engagement Groups”.

Gli Engagement Groups si occupano di molteplici filoni, di grande rilievo per i lavori del G20. Seguono in particolare i temi dell’imprenditoria, del lavoro, della gioventù, dell’empowerment femminile, delle politiche urbane, dello sviluppo sostenibile e della lotta contro le disuguaglianze. Sono inoltre impegnati nella promozione del lavoro dei think tank e delle università, delle scienze sociali e naturali.

Questi gruppi conducono i loro lavori in modo indipendente rispetto ai Governi, presentando formalmente alla Presidenza le loro raccomandazioni prima del Vertice finale.

23

VERTICE DI ROMA

Il Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20 si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021 e conterà sulla presenza dei membri del G20, di alcuni Paesi invitati e dei rappresentanti di alcune delle principali organizzazioni internazionali e regionali.

All’evento è tradizionalmente prevista la partecipazione dei Ministri dell’Economia. Il Vertice, momento culminante dell’esercizio G20, costituisce il punto di arrivo, a livello di Leader, dell’intenso lavoro svolto durante l’anno nelle riunioni ministeriali, nei gruppi di lavoro e nelle riunioni degli Engagement Groups.

PRIORITÀ

L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile.

La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una lezione essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in sfide globali. Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che consentano davvero di “ricostruire meglio”, adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e resiliente.

In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide, e il G20, che riunisce gran parte della popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà nel 2021, sotto Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone, Pianeta e Prosperità.

In tale ottica, l’Italia sta lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza globale alle crisi sanitarie del futuro. Guardando oltre la crisi, l’Italia vuole inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la sicurezza alimentare.

Si devono creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e un chiaro impegno alla protezione della stabilità climatica e dell’ambiente.

Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico dei principali motori di crescita ed innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi – non lasciare nessuno indietro.

People

La pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica e sociale stanno infliggendo un duro colpo ai cittadini di tutte le parti del mondo, mettendo a repentaglio la loro vita, il loro lavoro, le relazioni sociali e peggiorando le prospettive per il loro futuro e per quello delle generazioni più giovani.

Di fronte a questo scenario, il G20 ha il dovere di guidare una ripresa che, partendo dalla risposta all’attuale crisi, guardi anche oltre e contribuisca a dare forma a una società globale più giusta, inclusiva, sostenibile e resiliente, quindi a una società che si possa definire davvero più prospera.

L’unico modo per farlo, in una sorta di nuovo umanesimo, è rimettere la persona al centro delle azioni politiche, multilaterali e nazionali. Ciò significa affrontare con determinazione la povertà, la cui eradicazione costituisce il primo tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Ridurre le disuguaglianze diviene quindi fondamentale, ora più che mai, considerando il loro costante incremento negli ultimi decenni, aggravato ulteriormente dall’attuale situazione di crisi. Questo vuol dire tutelare i più vulnerabili, tra cui giovani e lavoratori precari, favorire l’empowerment femminile, assicurare l’accesso universale all’istruzione, ridistribuire le opportunità all’interno dei singoli paesi e diminuire le disparità tra aree geografiche.

Prosperity

L’intero pianeta sta affrontando la peggiore crisi economica dell’ultimo secolo. Le 20 economie più importanti del mondo sono chiamate a collaborare per favorire il ritorno alla prosperità.

La rivoluzione tecnologica è uno strumento fondamentale per raggiungere questo scopo. Per troppo tempo però la digitalizzazione è stata sinonimo non solo di opportunità e crescita economica, ma anche di sperequazioni e precarietà. Per sfruttarne davvero il potenziale, dobbiamo farla divenire un’opportunità per tutti.

Questo significa anzitutto ridurre il divario digitale, sia sotto il profilo infrastrutturale, garantendo l’accesso ad internet per tutti, sia a livello di competenze, favorendo un’adeguata e diffusa alfabetizzazione e formazione digitale.

Significa anche sfruttare il potenziale della rivoluzione tecnologica per migliorare concretamente le condizioni dei cittadini in tutti gli aspetti della loro vita: rendere più efficaci le prestazioni sanitarie; agevolare la condivisione di dati per rafforzare i meccanismi globali di risposta alle pandemie; rendere flessibili i modelli organizzativi per redistribuire meglio il carico di lavoro domestico tra uomini e donne; migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione energetica e moltiplicare il raggio di azione delle attività didattiche.

24 IL

L’attività umana e l’esigenza di rispondere alle necessità di una popolazione globale sempre più numerosa stanno destabilizzando gli equilibri naturali del nostro pianeta e indebolendo la sostenibilità della società moderna.

Le sfide da affrontare sono molte e il G20 detiene una grande responsabilità nel guidare la comunità internazionale verso soluzioni concrete e durevoli. Il G20 sta quindi lavorando su temi cruciali, quali i cambiamenti climatici, il degrado dei suoli, la perdita di biodiversità e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. Si tratta di questioni che sono ormai da tempo sul tavolo del G20, sulle quali è necessario, oggi, agire con ambizione per trovare rapidamente risposte adeguate ed efficaci. È necessario avviare una transizione concreta verso economie “verdi”, sfruttando le energie rinnovabili e muovendoci verso città moderne e “intelligenti”, che sono fra le priorità promosse dalla Presidenza italiana. Si sta lavorando su nuovi strumenti a sostegno dell’urbanizzazione sostenibile, dell’efficienza energetica, della mobilità urbana del futuro. Il Vertice G20 costituirà inoltre un appuntamento centrale nel percorso verso la 26a Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP26), momento cerniera nella sfida globale contro i cambiamenti climatici.

Fornire risposte concrete alle esigenze del pianeta non è una semplice opzione, né un esercizio di bilanciamento fra sviluppo umano e tutela dell’ambiente. È una condizione ineludibile per il nostro benessere comune, la pace e la sicurezza internazionale e per la nostra stessa esistenza su questo “punto azzurro pallido”.

25 Planet

ROME GLOBAL HEALTH SUMMIT: SUPERARE I CONFINI PER AFFRONTARE LE SFIDE DEI NOSTRI TEMPI

di Mario Pappagallo

La Dichiarazione di Roma, che ha chiuso il Global Health Summit il 21 maggio 2021 (e che in questo numero di Urbes pubblichiamo integrale, ndr), “sottolinea il ruolo della conoscenza per superare le crisi sanitarie attuali e future. L’ingegno scientifico ha aperto la strada per uscire da questa pandemia”. Lo ha ricordato il presidente del consiglio italiano Mario Draghi, nelle conclusioni del vertice. “L’approvazione per il primo vaccino è stata richiesta nove mesi dopo la dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale da parte dell’OMS, un risultato davvero storico. Dobbiamo continuare a investire nei nostri scienziati e fornire incentivi alle società private affinché facciano lo stesso”. Inoltre, ha aggiunto Draghi, “dobbiamo garantire che le informazioni siano condivise rapidamente e apertamente, mantenendo al contempo un’adeguata tutela della proprietà intellettuale. La collaborazione scientifica internazionale è stata uno dei fattori alla base del rapido sviluppo dei vaccini Covid-19. Abbiamo bisogno di una migliore condivisione dei dati e di un maggiore trasferimento di conoscenza per consentire una distribuzione capillare ed equa dei frutti dell’innovazione”.

“La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste –ha ancora detto - non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico”. Non poteva il Global Health Summit di quest’anno non affrontare il tema pandemia, gli errori fatti, l’organizzazione da mettere in atto nel caso di future emergenze sanitarie globali. Il Report dei 26 scienziati internazionali chiamati per il Global Health Summit è stato alla base del Summit. Al coordinamento dei 26, Peter Piot (Consigliere speciale

presso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen) e Silvio Brusaferro (presidente dell’Istituto superiore di sanità). Poi, nel ruolo di guida dei team, Victor Dzau (presidente della National Academy of Medicine degli Stati uniti), Yee-Sin Leo (direttrice del National Centre for Infectious Diseases di Singapore) e John Nkengasong (direttore degli Africas Centers for Disease Control and Prevention).

Il Report, presentato al Global Health Summit di Roma, in sintesi afferma: “La frequenza e la natura delle prossime pandemie dipendono fortemente dalla nostra capacità di adottare stili di vita sostenibili, dall’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dall’approccio ‘One Health’”. Il mondo sta entrando in una “age of pandemics”, cioè in un periodo di pandemie. Per questo occorre prendere coscienza che nessun Paese sarà al sicuro fino a quando non lo saranno anche tutti gli altri, a partire da quelli più poveri e con i sistemi sanitari più fragili. Il Report è un vero e proprio decalogo, sulla base delle evidenze disponibili, che elenca ai governi di tutto il mondo gli interventi necessari non solo a mettere fine alla pandemia, ma anche ad assicurare una migliore preparazione in vista delle future minacce pandemiche. “Abbiamo tracciato una mappa per il futuro, identificando le aree prioritarie per un’azione immediata –scrivono i 26 scienziati -: accesso globale equo alle forniture mediche e agli strumenti necessari ad affrontare il Covid19 e le altre minacce alla salute, ricerca e innovazione, coinvolgimento dei gruppi di ricerca nei Paesi a medio e a basso reddito, sorveglianza integrata delle malattie e condivisione dei dati, ascolto delle indicazioni scientifiche, rafforzamento del personale e dei sistemi sanitari, capacità produttive re-

26

gionali, fiducia pubblica, governance ben coordinata e salute sostenibile”.

Oltre a tracciare le linee guida generali per limitare il rischio di essere travolti da nuove pandemie il rapporto ha cercato di delineare anche il futuro dell’epidemia attuale, sottolineando la necessità di un accesso globale alle risorse per poterla controllare. “La probabile traiettoria per il Sars-Cov-2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e, o, dell’emergere di nuove varianti che non sono controllate dai vaccini attuali. Nuove ondate epidemiche sono possibili soprattutto nei Paesi con una bassa copertura vaccinale. Un’equità globale nell’accesso, così come un’accettazione diffusa e una somministrazione efficiente, è sia un imperativo morale sia un’esigenza critica per il controllo della pandemia”. Al riguardo, il nostro presidente del consiglio ha sottolineato che è “essenziale rafforzare il ruolo delle istituzioni multilaterali (quali l’Organizzazione mondiale della sanità, OMS, ndr) nel campo della salute globale e oltre”. Draghi ha sottolineato che bisogna “fornire all’OMS finanziamenti sostenibili e prevedibili e consentire ad essa di diventare più efficace. Come abbiamo appreso durante questa crisi, una forte guida internazionale è fondamentale per garantire che sia in atto un efficace sistema di allerta precoce e che i governi possano condividere rapidamente le loro migliori pratiche per prevenire, contenere e gestire una pandemia”. Il premier Draghi ha anticipato un possibile trattato internazionale vincolante per gli Stati. “C’è un’ipotesi che è stata ventilata per cui potremmo aver bisogno di un trattato, una forma più vincolante rispetto alla Dichiarazione di Roma di chiusura del Summit. Ma il futuro è ancora aperto”. “Io non ho alcun dubbio – ha aggiunto - che gli impegni presi in termini di aiuto ai paesi poveri verranno mantenuti, ma è molto importante attrezzarsi, perché quando ci sarà la prossima pandemia potremo reagire senza egoismo”. Questo vale “non tanto per l’Europa, ma ci sono stati Paesi che non esportavano, come gli Usa e il Regno Unito“.

Nelle conclusioni del Global Health summit il premier Mario Draghi invita anche ad “affrontare significativi rischi economici. Le istituzioni finanziarie internazionali – spiega – devono fornire ai Paesi a basso reddito il sostegno necessario affinché questa crisi sanitaria non si trasformi in un’ondata di crisi del debito sovrano. In particolare, ora dobbiamo mettere il Fondo monetario internazionale (FMI) nella condizione di fornire una protezione efficace ai paesi più poveri del mondo”. E l’FMI ha subito risposto: “Non ci può essere una fine della crisi economica senza una fine della crisi sanitaria. Mettere fine alla pandemia è un problema risolvibile ma richiede un’ulteriore azione globale coordinata”, ha fatto sapere il direttore generale del FMI, Kristalina Georgieva, proponendo un piano da 50 miliardi di dollari per mettere fine alla pandemia. “Il mondo non deve sperimentare il dolore di un altro balzo di casi di Covid. Con una forte azione globale ora e pochi finanziamenti rispetto ai benefici, possiamo uscire da questa crisi finanziaria”. E riguardo alla proprietà intellettuale dei brevetti, Draghi ha comunicato che c’è “l’idea di fare una liberalizzazione temporanea, circoscritta, dei brevetti. Ha il vantaggio di essere” un metodo “diretto e semplice. Ma lo svantaggio è che non è sicuro che dia la produzione vaccinale, visto che è estremamente complessa. Poi ci sono altre soluzioni, come la sospensione volontaria dei brevetti”, spiega Draghi. Per quanto riguarda le società farmaceutiche, continua il premier, “si sono impegnate e hanno messo in gioco anche la loro reputazione: è un passo molto importante che cambierà il panorama. Se manterranno l’impegno, molte delle controversie sui vaccini, pur rimanendo importanti, assumeranno un’importanza leggermente minore”. Di rimando a

Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron al Global Health Summit è stato molto chiaro: “Non ci dev’essere nessun tabù ogni volta che la proprietà intellettuale è un ostacolo dobbiamo dare una risposta. Se le conclusioni del G20, caro Mario, implicheranno l’uso di nuove misure in materia di proprietà intellettuale io le sosterrò”.

C’è bisogno di decisioni coraggiose ed innovative, per riorientare la lotta al Covid-19 nel senso di una sfida collettiva. Si tratta di scelte moralmente e pragmaticamente ineludibili. Moralmente, perché la salute è un diritto umano. Pragmaticamente, perché le sacche di ‘’non vaccinazione’’ creano i presupposti per nuove varianti che circolano liberamente, come le merci.

La straordinarietà della pandemia ha stimolato risposte ‘’straordinarie’’ da parte di diversi organismi. Per esempio, la ricerca di nuovi vaccini è stata sostenuta da ingentissimi finanziamenti pubblici. L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e la Food & Drug Administration (FDA) statunitense hanno fatto ricorso all’autorizzazione “condizionale” e “d’emergenza” per accelerarne la disponibilità. Ma il mondo del commercio e della proprietà intellettuale resta su posizioni conservatrici. Una proposta presentata in sede dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) da India e Sudafrica per sospendere temporaneamente la protezione della proprietà intellettuale in ambito Covid-19 ha ricevuto il sostegno di un centinaio di Paesi fra cui (limitatamente ai vaccini) gli Stati Uniti, ma non quello dell’Unione Europea divisa al riguardo. Eppure, la proposta è in linea con l’articolo IX del testo fondatore dell’OMC, e risponde a una reale situazione di emergenza, durante la quale i detentori dei brevetti non riescono a far fronte alle necessità globali.

Il Global Health Summit “verrà ricordato come una pietra miliare nella lotta alle pandemie”, ha detto a Roma la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, durante l’atto conclusivo del vertice che si è svolto in videoconferenza e organizzato su iniziativa della presidenza italiana del G20. Von der Leyen ha evidenziato che due erano le sfide che attendevano i partecipanti all’incontro: una “relativa a contrastare la pandemia nell’immediato” e una “rivolta a costruire un contesto sanitario globale in grado di prevenire prossime emergenze sanitarie“. E ha sottolineato l’impegno di tutti gli aderenti alla Dichiarazione di Roma “a investire nella salute e nei professionisti della sanità”, ricordando “gli operatori sanitari che hanno lavorato senza sosta, salvato vite” e che si sono impegnati “anche quando non c’era più niente da fare”.

L’intervento di Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, ha avuto il suono di uno slogan: “Vaccinare il prima possibile, ovunque”. “Il Covid ci ha detto che la salute pubblica deve essere al centro del mondo perché impatta anche sull’economia e sulla sicurezza globale. Nel mondo le persone ancora muoiono. Dobbiamo vaccinare il prima possibile, ovunque”. E Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, ha annunciato l’obiettivo del suo governo: “Dobbiamo lavorare a una sorta di radar pandemico globale”. E ha con- tinuato: “È il momento di unirsi per sconfiggere la pandemia e prevenirne di nuove: nessuno è al sicuro finché non lo saremo tutti. Dobbiamo sfruttare la Dichiarazione di Roma per andare oltre, istituire una difesa collettiva contro le future minacce sanitarie, come abbiamo fatto contro quelle militari. Dobbiamo rievocare lo spirito che ha forgiato la cooperazione globale dopo la II Guerra mondiale: come presidente G7, abbiamo chiesto al Wellcome Trust di collaborare con i partner per una rete mondiale di centri di sorveglianza, una sorta di radar pandemico globale”.

27

Dichiarazione di Roma del Global Health Summit

Noi, Leader del G20 e di altri Stati, alla presenza dei Capi delle organizzazioni internazionali e regionali riuniti al Global Health Summit di Roma, 21 maggio 2021, dopo aver condiviso la nostra esperienza della pandemia globale di COVID-19 in corso, e accogliendo con favore il lavoro pertinente in tal senso, compreso quello presentato durante il pre-Summit, oggi:

Ribadiamo che la pandemia continua ad essere una crisi globale senza precedenti in materia di salute e socioeconomica, con effetti diretti e indiretti sproporzionati sui più vulnerabili, sulle donne, le ragazze e i bambini, nonché sui lavoratori in prima linea e sugli anziani. Non sarà finita finché tutti i Paesi non saranno in grado di riportare la malattia sotto controllo e, pertanto, una vaccinazione su larga scala, globale, sicura, efficace ed equa, insieme ad altre misure appropriate di sanità pubblica, rimane la nostra massima priorità, insieme al ritorno a una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva.

Esprimiamo le nostre condoglianze per le vite perse ed esprimiamo il nostro apprezzamento per l’assistenza sanitaria e tutti gli sforzi vitali dei lavoratori in prima linea per rispondere alla pandemia.

Accogliamo con favore la designazione del 2021 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come Anno degli operatori sanitari e sanitari e riaffermiamo il nostro pieno sostegno al ruolo guida e coordinato dell’OMS nella risposta COVID-19 e nella più ampia agenda sanitaria globale.

Sottolineiamo che gli investimenti sostenuti nella salute globale, verso il raggiungimento della copertura sanitaria universale con l’assistenza sanitaria primaria al centro, One Health, e la preparazione e la resilienza, sono ampi investimenti sociali e macroeconomici nei beni pubblici globali e che il costo dell’inazione è superiore agli ordini di grandezza.

Riconosciamo l’impatto molto dannoso della pandemia sui progressi verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo So-

28

stenibile (OSS). Riaffermiamo il nostro impegno a raggiungerli per rafforzare gli sforzi per tornare meglio (come nella risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite dell’11 settembre 2020) e nei regolamenti sanitari internazionali del 2005 (IHR), che insieme miglioreranno la resilienza e i risultati sanitari globali.

Sottolineiamo con forza l’urgente necessità di aumentare gli sforzi, anche attraverso sinergie tra il settore pubblico e quello privato e gli sforzi multilaterali, per migliorare l’accesso tempestivo, globale ed equo a strumenti COVID-19 sicuri, efficaci e convenienti (vaccini, terapie, diagnostica e dispositivi di protezione individuale, d’ora in poi “strumenti”). Riconosciamo la necessità di sostenere tali sforzi con sistemi sanitari rafforzati, ricordando il vertice straordinario del G20 del 26 marzo 2020.

Riconosciamo il ruolo dell’ampia immunizzazione da COVID19 come bene pubblico globale, riaffermiamo il nostro sostegno a tutti gli sforzi collaborativi in questo senso, in particolare l’acceleratore di strumenti COVID-19 (ACT-A).

Sottolineiamo l’importanza di affrontare il divario di finanziamento ACT-A, al fine di aiutarlo a adempiere al suo mandato. Prendiamo atto dell’intenzione di condurre una revisione strategica globale come base per un eventuale adeguamento ed estensione del suo mandato fino alla fine del 2022.

Sottolineiamo il nostro sostegno alla condivisione globale di dosi di vaccino sicure, efficaci, di qualità e convenienti, incluso il lavoro con il pilastro vaccini ACT-A (COVAX), quando le situazioni domestiche lo consentono. Accogliamo con favore il summit di impegno anticipato sul mercato dei vaccini COVID-19 di giugno 2021 (COVAX AMC) e prendiamo atto della Carta per un accesso equo agli strumenti COVID-19.

Prendiamo atto del gruppo di lavoro COVAX sulla produzione di vaccini guidato dall’OMS, dalla Coalizione per le innovazioni di preparazione alle epidemie e comprende partner come l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il pool di brevetti sui medicinali. Affermiamo il nostro sostegno agli sforzi volti a rafforzare le catene di approvvigionamento e a stimolare e diversificare la capacità globale di produzione di vaccini, anche per i materiali necessari per produrre vaccini, anche condividendo i rischi, e accogliamo con favore il polo di trasferimento tecnologico dei vaccini lanciato dall’OMS. Chiediamo al gruppo di lavoro e alla task force di riferire al G20 in tempo utile per il Vertice dei leader di ottobre. La relazione sul come migliorare l’accesso equo nell’attuale crisi sarà condivisa con l’OMC, altre parti interessate e organizzazioni internazionali, in linea con i loro mandati e le loro norme decisionali.

Plaudiamo al raggiungimento senza precedenti di vaccini COVID-19 sicuri ed efficaci entro un anno e sottolineano l’importanza di continuare a investire nella ricerca e nell’innovazione, anche in sforzi multilaterali e di altra collaborazione, per accelerare ulteriormente lo sviluppo di strumenti sicuri ed efficaci.

Sottolineiamo l’importanza di lavorare rapidamente con tutti i partner pubblici e privati pertinenti per aumentare l’equa disponibilità di strumenti e migliorare l’accesso ad essi. Le opzioni a breve termine includono: la condivisione di prodotti esistenti,

compresi i vaccini attraverso COVAX; diversificare la capacità produttiva; identificare e affrontare le strozzature nella produzione; facilitare il commercio e la trasparenza lungo l’intera catena del valore; promuovere una maggiore efficienza nell’uso delle capacità e della distribuzione globale attraverso la cooperazione e l’espansione delle capacità esistenti, anche lavorando in modo coerente nell’ambito dell’accordo TRIPS e della dichiarazione di Doha del 2001 sull’accordo TRIPS e la sanità pubblica; promuovere l’uso di strumenti quali accordi volontari di licenza di proprietà intellettuale, trasferimenti volontari di tecnologia e know-how e messa in comune dei brevetti a condizioni concordate di comune accordo.

Accogliamo con favore una leadership politica di alto livello per la preparazione e la risposta in relazione alle emergenze sanitarie. Prendiamo atto delle proposte su un possibile strumento o accordo internazionale in materia di prevenzione e preparazione alle pandemie, nel contesto dell ’OMS, e degli sforzi dell’OMS, dell’Organizzazione mondiale per la salute animale, l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e altri in relazione al rafforzamento dell’attuazione dell’approccio “One Health” attraverso il loro gruppo di esperti ad alto livello.

Al di là di queste dichiarazioni in vista della pandemia in corso, abbiamo stabilito i principi e gli impegni guida di seguito. Questi servono come orientamento volontario per l’azione attuale e futura per la salute globale per sostenere il finanziamento, la costruzione e il sostegno di capacità efficaci del sistema sanitario e la copertura sanitaria universale per migliorare la preparazione, l’allarme rapido, la prevenzione, l’individuazione, la risposta coordinata, la resilienza e il recupero dall’attuale pandemia e riguardo le potenziali emergenze di salute pubblica future.

Questi principi che si rafforzano reciprocamente riconfermano il nostro impegno a favore della solidarietà globale, dell’equità e della cooperazione multilaterale; ad una governance efficace; mettere le persone al centro della preparazione e attrezzarle per rispondere in modo efficace; basarsi sulla scienza e sulle politiche basate sull’evidenza e creare fiducia; promuovere finanziamenti sostenuti per la salute globale.

Principi della Dichiarazione di Roma

Ci impegniamo a promuovere e compiere progressi tangibili verso questi principi anche con azioni e decisioni che scaturiranno dal Vertice del G20 a Roma in ottobre. Principi che metteremo in evidenza nella prossima Assemblea mondiale della sanità (WHA) e in altri consessi di tutte le parti interessate:

1) Sostenere e migliorare l’attuale architettura sanitaria multilaterale per la preparazione, la prevenzione, l’individuazione e la risposta con un’OMS efficace e adeguatamente finanziata, tenendo conto della prossima WHA e di vari processi di revisione recenti e in corso, compresi quelli derivanti dalla precedente WHA. Sostenere il raggiungimento dell’OSS e di iniziative specifiche come il

29

piano d’azione globale per una vita sana e il benessere per tutti al fine di sostenere meglio i Paesi per accelerare i progressi verso l’OSS relativi alla salute, anche verso la copertura sanitaria universale. Sostenere l’obiettivo di una ripresa sostenibile, inclusiva e resiliente che promuova la progressiva realizzazione del diritto di tutte le persone al godimento del più alto standard di salute raggiungibile.

2) Lavorare per affrontare e sostenere meglio la piena attuazione, il monitoraggio e il rispetto dell’IHR e una maggiore attuazione dell’approccio “One Health” multisettoriale basato su dati e prove per affrontare i rischi derivanti dall’interfaccia uomo-animale-ambiente, la minaccia di resistenza antimicrobica, notando il ruolo delle pertinenti organizzazioni internazionali al riguardo e incoraggiare nuovi orientamenti in materia di sanità pubblica in consultazione con le pertinenti organizzazioni sanitarie sui viaggi internazionali per via aerea o marittima, comprese le navi da crociera.

3) Promuovere approcci politici all-of-society e healthin-all, con elementi nazionali e comunitari che si rafforzino reciprocamente, e promuovere la responsabilità ai massimi livelli di governo per il raggiungimento di una migliore preparazione, prevenzione, individuazione e risposta.

4) Promuovere il sistema commerciale multilaterale, notando il ruolo centrale dell’OMC, e l’importanza di catene di approvvigionamento globali aperte, resilienti, diversificate, sicure, efficienti e affidabili relative alle emergenze sanitarie, comprese le materie prime per produrre vaccini, e per la produzione e l’accesso a medicinali, diagnostica, strumenti, attrezzature mediche, beni non farmaceutici e materie prime per affrontare le emergenze di salute pubblica.

5) Consentire un accesso equo, accessibile, tempestivo e globale a strumenti di prevenzione, rilevamento e risposta di alta qualità, sicuri ed efficaci, sfruttando e attingendo all’esperienza dell’ACT-A, nonché a misure non farmaceutiche, acqua pulita, servizi igienico-sanitari, igiene e nutrizione (cibo adeguato) e a sistemi sanitari forti, inclusivi e resilienti; e sostenere solidi sistemi di somministrazione dei vaccini, fiducia nei vaccini e alfabetizzazione sanitaria.

6) Sostenere i Paesi a basso e medio reddito per sviluppare competenze e sviluppare capacità produttive locali e regionali per gli strumenti, anche basandosi sugli sforzi di COVAX, al fine di sviluppare migliori capacità globali, regionali e locali di produzione, movimentazione e distribuzione. Consentire ulteriormente un maggiore utilizzo delle tecnologie sanitarie e la trasformazione digitale dei sistemi sanitari.

7) Sfruttare le sinergie e basarsi sulle competenze delle organizzazioni e delle piattaforme pertinenti per facilitare la condivisione dei dati, lo sviluppo di capacità, gli accordi di licenza e i trasferimenti volontari di tecnolo-

gia e know-how a condizioni concordate di comune accordo.

8) Rafforzare il sostegno alle strutture esistenti di preparazione e prevenzione per un’immunizzazione equa contro le malattie prevenibili dai vaccini, nonché programmi di sorveglianza e salute per queste e altre malattie, tra cui HIV/AIDS, tubercolosi, malaria e altre malattie e malattie non trasmissibili, nell’ambito della fornitura integrata di ser vizi e garantendo che nessuno sia lasciato indietro.

9) Investire nella forza lavoro sanitaria e di assistenza mondiale, per ottenere il triplice dividendo di una migliore salute, accelerazione dello sviluppo e progressi nell’inclusione sociale e nell’uguaglianza di genere, sviluppando competenze reciprocamente riconosciute attraverso l’istruzione e la formazione, anche attraverso iniziative pertinenti dell’OMS, compresa l’Accademia dell’OMS. Investire nella salute della comunità e nei sistemi sanitari per ottenere servizi sanitari rafforzati, resilienti, inclusivi, di alta qualità, continuità dell’assistenza, assistenza locale e capacità di salute pubblica in tutti i Paesi. Investire in meccanismi multilaterali guidati dall’OMS per facilitare le capacità di assistenza e risposta da utilizzare nei Paesi in via di sviluppo e colpiti dalla crisi. Investi anche nei servizi igienico-sanitari e nell’igiene idrica nelle strutture sanitarie per ridurre i rischi di infezione e salvaguardare gli operatori sanitari.

10) Investire in adeguate risorse, formazione e personale dei laboratori diagnostici di salute pubblica e animale, compresa la capacità di sequenziamento genomico, e condividere rapidamente e in sicurezza dati e campioni durante le emergenze a livello nazionale e internazionale, in linea con le leggi applicabili, i regolamenti e gli accordi esistenti pertinenti.

11) Investire nell’ulteriore sviluppo e miglioramento delle informazioni di allarme rapido, sorveglianza e sistemi di attivazione in linea con l’approccio One Health. Investire in nuovi sforzi per rafforzare la sorveglianza e analizzare i dati sui potenziali focolai, compresa la condivisione rapida e trasparente di informazioni e dati intersettoriali e internazionali, in conformità con l’IHR.

12) Investire in modo prevedibile, efficace e adeguato, in linea con le capacità nazionali, nella cooperazione nazionale, internazionale e multilaterale in ricerca, sviluppo e innovazione, per strumenti di sistemi sanitari e misure non farmaceutiche, considerando le questioni di scalabilità, accesso e produzione fin dalle prime fasi.

13) Coordinare le misure farmaceutiche e non farmaceutiche e la risposta alle emergenze (compreso il coordinamento online dei centri di crisi e operativi), nel contesto di una ripresa sostenibile ed equa, con investimenti in salute, preparazione e risposta e politiche informate dalla consulenza scientifica. Le politiche dovrebbero accelerare i progressi verso il conseguimento degli OSS, combattere le cause profonde delle emergenze sanitarie, compresi i determinanti sociali della

30

salute, della povertà, delle disuguaglianze strutturali e del degrado ambientale, costruire capitale umano, accelerare le transizioni green (ecosostenibili, ndr) e digitali e aumentare la prosperità per tutti.

14) Aumentare l’efficacia delle misure di preparazione e risposta sostenendo e promuovendo un dialogo significativo e inclusivo con le comunità locali, la società civile, i lavoratori in prima linea, i gruppi vulnerabili, le organizzazioni femminili e di altro tipo e tutte le altre parti interessate e contrastando la disinformazione. Alla base di ciò con fiducia e trasparenza in relazione alla governance e al processo decisionale, derivante dalla comunicazione tempestiva e culturalmente adattata di informazioni accurate, di prove e di incertezza, e di insegnamenti tratti dalla risposta pandemica COVID19 e dalle precedenti emergenze di salute pubblica. Intraprendere attività di promozione della salute e lavorare sui determinanti sociali della salute per affrontare altre questioni critiche di salute come le malattie non trasmissibili, la salute mentale, l’alimentazione, nell’ambito degli sforzi volti a migliorare la resilienza generale alle future crisi sanitarie e, inoltre, garantire una risposta sensibile all’età e al genere alle crisi future.

15) Affrontare la necessità di meccanismi potenziati, snelli, sostenibili e prevedibili per finanziare la preparazione, la prevenzione, l’individuazione e la risposta a lungo termine della pandemia, nonché la capacità di mobilitare rapidamente fondi e risorse private e pubbliche in modo coordinato, trasparente e collaborativo e con una solida responsabilità e supervisione. In uno spirito di solidarietà, unire gli sforzi per sostenere in particolare la produzione e la fornitura di vaccini e altre forniture e/o la fornitura di finanziamenti per l’acquisto di vaccini, ai Paesi a basso e medio reddito.

16) Cercare di garantire l’efficacia di tali meccanismi di finanziamento, anche facendo leva sui meccanismi innovativi, sulle fonti pubbliche, private e filantropiche e sui fondi delle istituzioni finanziarie internazionali. Cercare di evitare duplicazioni di sforzi e sottolineare la necessità che i Paesi finanzino le loro capacità nazionali di IHR e R&S, principalmente attraverso risorse interne in linea con le loro circostanze nazionali, e di fornire sostegno a coloro che non sono in grado di farlo. Sottolineiamo l’importanza degli sforzi multilaterali volti a soddisfare le esigenze di finanziamento dei Paesi a basso e medio reddito, compresa la nuova assegnazione generale proposta di diritti speciali di prelievo da parte del FMI, un’ambiziosa ricostituzione dell’IDA20 e le misure esistenti approvate dal G20. Accogliamo con favore il lavoro in corso delle banche multilaterali di sviluppo e delle organizzazioni internazionali e chiediamo di aumentare, nell’ambito dei loro mandati e dei rispettivi bilanci, i loro sforzi per sostenere meglio la preparazione, la prevenzione, l’individuazione, la risposta e il controllo delle minacce per la salute e migliorare il loro coordinamento.

31

PRO LAB FOCUS ON G20: tre P ripartireper

L’associazione Pro Lab è un luogo di opportunità per sviluppare idee e progetti. È una community convinta che il cambiamento passi per il multilateralismo e una crescente coesione degli Stati. Per questo articolo, scrivono il Dott. Matteo Calogero Lo Giudice, laureato in Economia e Managementdell’Università LUISS e studente di Global Management and Politics, e il founder Giorgio Ferrigno, studente di Giurisprudenza dell’Università LUISS

599, sono i giorni che separano la dichiarazione di stato di pandemia dichiarato l’11 marzo del 2020 dall’OMS dall’inizio del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, che si terrà a Roma dal 30 al 31 ottobre del 2021.

L’obiettivo principe del vertice, alla luce delle nuove problematiche provocate dalla pandemia da Sars-Cov2, sarà quello di fornire le nuove linee guide necessarie per un cambio di rotta verso un futuro più equo, prospero e certo per la popolazione mondiale.

Sarà necessario dotare l’apparato politico mondiale di nuovi strumenti solidi, percorribili e possibili con l’intento di assottigliare i numerosi gap economico-sociali che la pandemia ha ulteriormente ampliato.

Le discussioni del vertice di Roma, si fonderanno su tre principi cardine: People, Planet e Prosperity.

Di M.C. Lo Giudice e G. Ferrigno

32

.

Se il 2020 è stato l’anno con più morti dal dopoguerra, speriamo che il prossimo futuro possa rimettere al centro di tutto la vita umana in senso lato.

Ciò che più facilmente si evince, è la necessità di aiutare e sostenere tutte quelle categorie sociali “deboli” che sono state messe a dura prova nell’ultimo periodo; ci auguriamo in primo luogo che si possa trovare un accordo rapido ed efficace per la distribuzione delle dosi di vaccino nei paesi del mondo meno sviluppati, l’istituzione di nuovi fondi e sostegni per una formazione libera ed accessibile a livello globale, un sostegno massiccio e duraturo per la popolazione che soffre ed ha sofferto di disturbi mentali legati alla pandemia (i casi di depressione in Italia nel 2020 si sono quintuplicati) e per ultimo ma non per ordine di importanza, la creazione di un nuovo modello più incisivo per l’empowerment femminile e nuove strategie per ciò che concerne la mobilità sociale ed intergenerazionale.