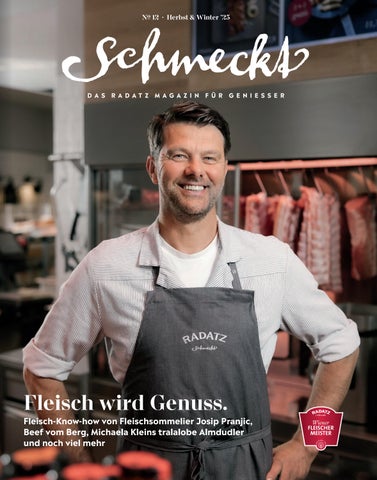

DAS RADATZ MAGAZIN FÜR GENIESSER

Fleisch wird Genuss.

Fleisch-Know-how von Fleischsommelier Josip Pranjic, Beef vom Berg, Michaela Kleins tralalobe Almdudler und noch viel mehr

Fleisch-Know-how von Fleischsommelier Josip Pranjic, Beef vom Berg, Michaela Kleins tralalobe Almdudler und noch viel mehr

Bei Radatz in bester Gesellschaft.

„Womit kann ich dienen?“

Das wurde man als Kunde in gehobenen Feinkostgeschäften im letzten Jahrhundert von den Verkäufern gefragt. Jemandem „zu Diensten zu sein“, ist, wie mir scheint, leider etwas aus der Mode gekommen. Händeringend suchen alle Branchen, in denen Dienstleistungen jeder Art gebraucht werden, Mitarbeiter, und da ist der Verkaufsberuf keine Ausnahme. Man könnte fast meinen, niemand will mehr NUR Verkäufer werden.

Dabei kann, wenn ich an die Anforderungen an unsere Kollegen in den Fleischereien und Märkten denke, von NUR bei Weitem keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, das Anforderungsprofil im Lebensmittelhandel allgemein und im Fleischverkauf ganz besonders ist sehr anspruchsvoll und komplex: Gefragt sind nicht nur ein offenes Wesen mit Kommunikationsgabe, sondern auch detaillierte Kenntnisse eines umfassenden, sich ständig erweiternden und verändernden Sortiments, Verständnis für Hygiene und Produktsicherheit, Kochkenntnisse für die Beratung unserer Kunden, Geschicklichkeit beim Vorbereiten, Schneiden und Verpacken der zum Teil sehr empfindlichen Lebensmittel, körperliche Fitness für einen Beruf, in dem man ständig in Bewegung ist und auch täglich viele Kilos hebt, stemmt und bewegt. Und dann wollen wir auch noch saubere Geschäfte und am besten rund um die Uhr einkaufen können. Ganz schön viel auf einmal, finden Sie nicht auch? Und das soll NUR eine Verkäuferin, ein Verkäufer sein?

Mein großer Respekt und meine ganze Hochachtung gelten unseren 350 Mitarbeitern im Verkauf, die jeden Tag für Sie und uns da sind. Und ich darf mich auch heuer wieder freuen, dass im September 18 junge Menschen ihre Berufslaufbahn mit einer Lehrausbildung bei uns begonnen haben.

Was sich Verkaufspersonal und Kundschaft gegenseitig schenken können, ist Wertschätzung. Der Dialog von Menschen auf Augenhöhe auf beiden Seiten der Verkaufstheke macht aus einem schlichten Kaufvorgang ein Erlebnis. Schließlich ist auch der menschliche Austausch in unseren Geschäften und Märkten ein wesentlicher Teil dessen, was wir den guten Geschmack von Radatz nennen.

In diesem Sinne freue ich mich gemeinsam mit unseren engagierten Verkäufern und Fleischern, Ihnen in den kommenden Wochen und rund um die vielen Festtage „zu Diensten sein“ zu können. Servus, bis bald bei Radatz!

Franz Radatz

Fleischermeister in zweiter Generation

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Schreiben Sie uns an schmeckt@radatz.com

Unsere 18 neuen Lehrlinge mit Verkaufstrainerin Ina, Ausbildner Robert und Michael

20 Jahre Radatz Wurst-Großmarkt

Im Gespräch mit Michaela Klein von Almdudler

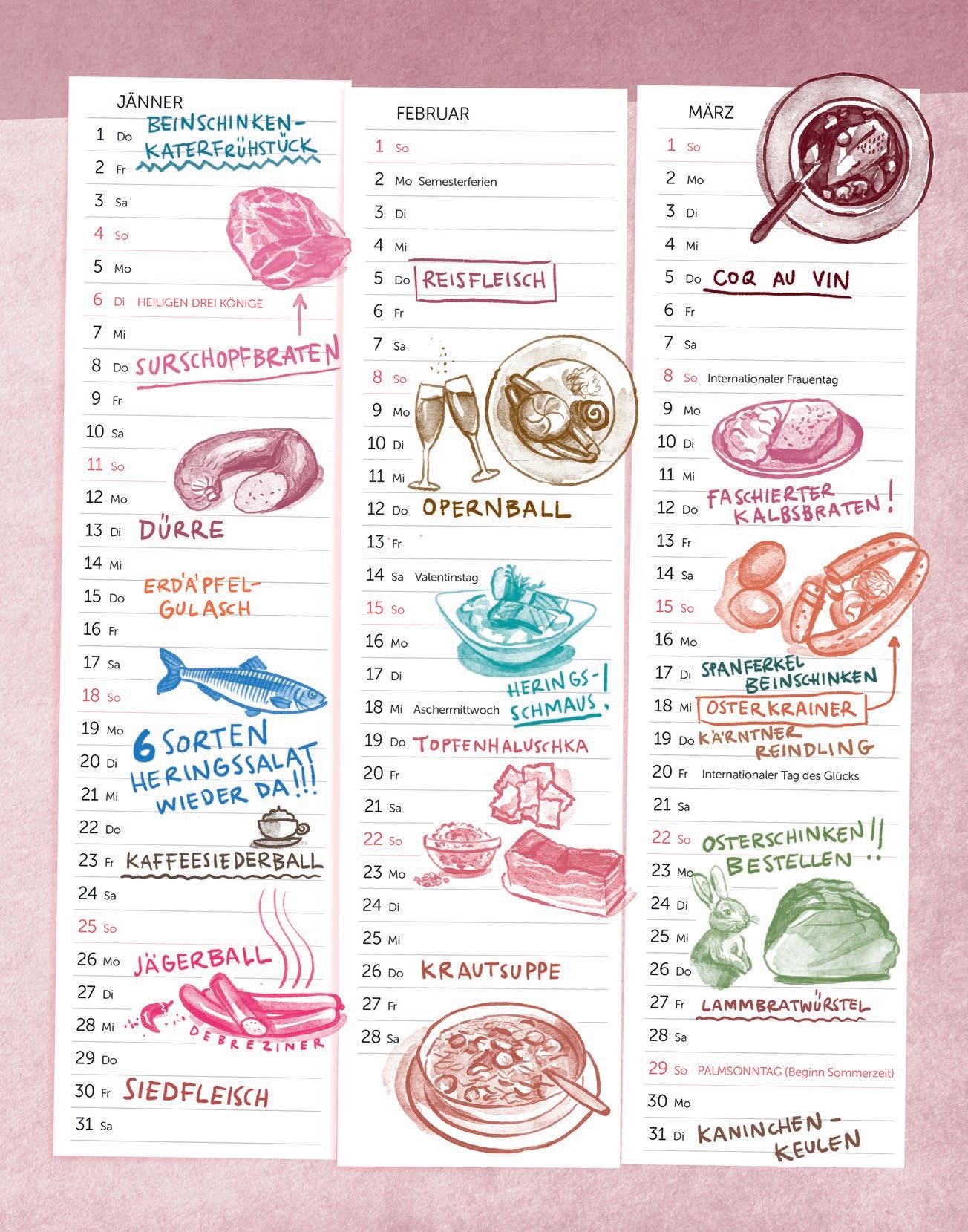

Der Radatz Saisonkalender

Kulinarisch Wienarrisch 12

Herkunft: Radatz Rindfleisch

Der Radatz Fleischsommelier empfiehlt

Ausgesuchte Bratenrezepte

25 Jahre Jubiläum Fleischerei Hietzing & Währing

Wiener Beisl: Gasthaus Heidinger

Radatz & Stastnik Familie: Die Jankovics

Ratzfatz Rezept: Topfen Haluschka

Schnelle Küche: Surschopfbraten mit Semmelknödel

Wurst-Großmarkt Langenzersdorf

Medieninhaber, Herausgeber & Hersteller: Radatz Fleischwaren Vertriebsges.m.b.H, Erlaaer Straße 187, 1230 Wien, E-Mail: schmeckt@radatz.com, Tel.: +43 1 66110-0 Verlagsort: 1230 Wien . Herstellungsort: Druckerei Berger, Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., 3580 Horn . Chefredaktion Radatz: Thomas Zedrosser & Christian Haas . Chefredaktion: Tom Krutt | artsxcrafts.at . Art Direction: Georg Zechner | georgzechner.com . Fotos: Luzia Ellert, Harald Eisenberger, Roland Unger, Ingo Pertramer, Sophie Menegaldo . Foodstyling: Gabriele Halper, Franz Karner . Lithografie: Armin Kofler | profiler.cc . Lektorat: Mag. Stefan Schwar | ad-literam.at

Zukunft zusammen gestalten: Radatz Filialleiter-Treffen

Die Leiterinnen und Leiter der Radatz Fleischereien und die Verantwortlichen der Geschäftsführung trafen sich zum „Familientreffen“ und Gedankenaustausch. Wenn es um Innovation und die Erfolge der Fleischereien von morgen geht, braucht’s die Ideen und Inputs jeder und jedes Einzelnen im Team von heute.

Radatz Next Generation am Grill mit Yulia Haybäck

Yulia Haybäck ist Österreichs Grillexpertin Nr.1 und aus Fernsehen und Social Media bekannt und beliebt. Die zukünftigen Radatz Führungskräfte, das Team der Radatz Next Generation, konnten mit ihr und Radatz Fleischsommelier Josip Pranjic ein Menü auf verschiedenen Grillertypen gemeinsam zubereiten und verkosten.

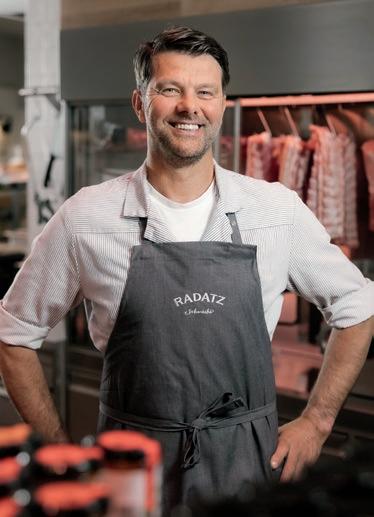

Radatz Fleischsommelier @ Instagram, TikTok und Facebook

Josip Pranjic ist Leiter der Radatz Fleischerei am Rochusmarkt, diplomierter Fleischsommelier und jetzt auch der neue Filmstar der Social-Media-KochCommunity. Auf Instagram, TikTok und Facebook gibt er anschauliche Tipps zur Fleischkunde, der optimalen Zubereitung und zu allen Themen rund um guten Geschmack.

Treffsicher: Bogenschießen und Genuss für Radatz Lehrlinge

Die Absolventen des 2. Lehrjahres in den Radatz Fleischereien feierten ihre Erfolge mit viel Abenteuer und Zielsicherheit. Beim 3D-Bogenschießen am Kahlenberg standen Spaß und Teambuilding im Vordergrund. Nach der Jagd aufs Kunststoffwild ging’s gemeinsam zur genussvollen Jause in die Josefinenhütte.

Äutzerl

Wien kann man schmecken. Machen Sie doch einfach die Augen zu und … na, schmecken Sie schon die „Haaße vom Wiaschdla“, die resche Panier vom „Breslfetzn“ im Beisel und die „Wuchtel“ vom Hawelka?

Dann sind Sie mittendrin in der Welt des Wiener Genusses mit seiner eigenen Sprache, dem gehobenen „Radatz“. Tauchen Sie also genussvoll ein in die Lingua franca der Wiener Genießer und Schmähtandler.

Eitzerl, Eutzerl, Alzerl, ein „bisserl; die Maßeinheit des Wienerischen, die fast gar nichts erfasst, das kleinste mögliche Maß der Dinge, das keine andere exakte Einheit der Physik wiedergeben könnte. Ein Äutzerl Salz beschreibt also einen Hauch, weniger als eine Prise. Abgeleitet wird das Äutzerl vom mittelhochdeutschen Älzelin, das den 32. Teil eines Pfundes wog. Die Endung „-erl“ ist eine Liebesgabe der Wiener Sprache, die man in dieser Stadt fast allem, vom Baucherl bis zum Orscherl, angedeihen lässt.

Bischof

Bürzel, abschließender Rückenteil des Huhnes; der Bürzel des Hendls wird nicht nur in heiligen Jahren oder kurz nach Papstwahlen in den Stand des hohen Klerus erhoben. Seine spitz zulaufende Form erinnert an den Bischofshut und erfreute sich nicht nur im Klerus großer geschmacklicher Beliebtheit. Seine Konsistenz liegt zwischen Fett und Fleisch, seine Haut ist zumeist besonders knusprig. Er ist aber nicht des Hendls seliges Popscherl, sondern eine Drüse zum Befetten

des Gefieders. Schmeckt trotzdem seligmachend gut, der Bischof.

Koibsbries

Thymus, Wachstumsdrüse des Jungtieres, frz.: ris de veau, engl.: sweetbread; Das Bries vom Kalb oder Lamm gehört zu den kostbaren Innereien des Tieres, die den meisten Essern für immer verborgen bleiben. Es ist rar und edel. Und es lässt sich nicht leicht zubereiten. Blanchieren, wässern, häuten, dann braten oder backen … Aber dann wartet auf den Tüchtigen der große Genuss der kleinen Innerei. Zart und cremig, mit diesem typischen, leicht süßlichen Geschmack mit buttrig-nussigen Noten. „Briesig“, weil unbeschreiblich (gut). Ein Gedicht, wenn auch für Fortgeschrittene.

Debrezina

Fetzn

Fetzen, Tuch, Putzlappen, wienerisch: alkoholische Berauschung gehobenen Ausmaßes; ein Fetzn macht in Wien vieles sauber. Außer man hat einen. Einen Fetzn hat man in Wien nämlich, wenn man des

Debrecziner, Debreziner Würstel; die Debrezina gehört im Stammbaum der Wiener Würsteln zur Urfamilie, gleich neben Fraunkfuata und Buanheidl nimmt die Brühwurst ihren ehrenvollen Platz ein. Benannt nach der Stadt Debrecen der alten Monarchie ist sie Ungarin durch und durch. So kam sie auch mit ungarischen Straßenhändlern nach Wien und wurde hier am Wiener Wurstteller dauerhaft sesshaft. Würziges Brät mit viel Paprika macht sie zum feurig-roten Blickfang am Würstelstand. Die österreichische Debreziner wird immer gekocht serviert, am besten mit scharfem Senf, Kren und einem Scheazerl.

Guten zu viel „gepipperlt“ hat. Man kann also mit einem ordentlichen Fetzn durch Wien wackeln und nichts, aber auch gar nichts wird dadurch sauberer. Natürlich beschreibt der „Fetzn“ auch hässliche Textilien und Menschen, die „fetzndeppert“ sind. Letztere könnten wiederum willkommener Anlass sein, sich einen sauberen Fetzn „umzuhängen“.

Fledamaus

Fledermaus, auch Schalblattl oder Spider Steak; eine Fledermaus ist ein ganz besonders saftiges und zartes Stück von Schwein, Rind oder Kalb, das man aus dem Kreuzbein schneidet. Es ist handtellergroß und verspricht wunderbare Köstlichkeit, nicht nur für transsylvanische Grafen – gebraten, gebacken, gegrillt oder vom Rind auch geschmort. Feine Marmorierung, delikate Textur und viel Aroma – diese Delikatesse ist kein Fledertier, auch wenn ihre Form fantasievolle Wiener Fleischer bei der Namensgebung inspiriert haben dürfte.

Heazzopfn

Herzzapfen, Nierenzapfen, frz.: onglet, engl.: hanger steak; Der Herzzopfn ist ein wohlgehütetes Betriebsgeheimnis der Steakköche und Fleischer. Denn er gilt Kennern als das Steak der Wahl, auch wenn es rein fleischertechnisch zu Innereien bzw. als Teil des Zwerchfells zum Kronfleisch gehört. Der Herzzopfn muss kurz und scharf angebraten bzw. gegrillt werden. Er muss beim Garvorgang „rare“, also innen noch saftig-rot, bleiben. In Pariser Bistros serviert man das „Onglet“ mit Frites und in Rotwein geschmorten roten Zwiebeln.

Gschloda

Geschlader, schlechtes Getränk minderer Qualität; ein Gschloda kann in Wien vieles beschreiben: einen Wein fragwürdiger geschmacklicher Eigenschaft, ein schlecht gezapftes „Kriagl“ oder einen „Gspritztn“ mit allzu schlaffer Kohlensäure-Spritzung, der schmeckt „wia eingschlofene Fiaß“. Natürlich lässt sich dieser Terminus, der sich vom süddeutschen Wort „schledern“ für heftigen Regen bzw. hastiges Trinken

ableiten dürfte, auch für alkoholfreie Erfrischungen verwenden, die so manchen eingeschworenen Weinbeißern allesamt als Gschloda vorkommen mögen. Alleine schon ob der Abwesenheit eines Äutzerls Alkohols.

international verbreitet und steht für Österreich und sein alpines Erbe.

Seicherl

Kleines Sieb; Seicherl leitet sich vom Abseihen einer Flüssigkeit durch ein

Mulatschak

Von ungarisch „mulatság“ für ausgelassenes Feiern; anlässlich der Weinlese wurde in Ungarn ein Fest gefeiert, ein Mulatschak. Am Ende des Feierns wurden im Überschwang die Gläser an den Wänden zerschlagen. Diese bacchantische Art des Feierns wurde Teil der Wiener Festkultur, wenn auch der Teil des Glaswerfens den Gastgebern zuliebe gerne weggelassen wird. Ein Mulatschak ist also ein wildes Fest, ein dionysisches Trinkgelage mit einem Hauch der alten Monarchie als kulturelle Verbrämung: Éljen a Magyar!

Oimdudla

Almdudler, Wiener Kräuterlimonade mit Kultcharakter; der Oimdudla mit seinem ikonischen Flaschendesign, dem Trachtenpärchen im Logo und seinem unvergleichlichen Geschmack ist eigentlich eine Getränkespezialität der Wiener Heurigenkultur. An diesem Wiener Ort des Genießens wurde der Oimdudler sommers auch zum Spritzen eines „Gmischtn Sotz“ oder eines Glaserl vom „Grünen“ verwendet. Erfunden wurde der kultige Oimdudler von Erwin Klein, einem Sodawasserhersteller aus Wien. Die Kultmarke ist heute

„Seicherl“, also Sieb, ab. Ein Seicherl muss in Wien aber keineswegs klein sein, ist doch die diminutive Verwendung eines Wortes liebevoll und kategorisch. Ein „Seich“ existiert als Begrifflichkeit nicht. Also: Alle Siebe sind Seicherln. Und Menschen mit schwachem, ängstlichem Charakter. Dies folgt einer satirischen Figur der ArbeiterZeitung, einem Herrn Seicherl, einem Mitläufer und „Fahnl im Wind“ in den politischen Wirren der Zwischenkriegszeit.

Zuawog

Zuwaage, Zulage; in der Geschichte des Fleischerhandwerks gilt es als bewiesenes Faktum, dass gerade beim Rindfleisch über viele Jahrhunderte nicht über Fleischsorten, sondern nur nach Gewicht verkauft werden durfte. Ausnahme bildete nur der Lungenbraten. Wer also hochwertiges Rindfleisch kaufte, musste 10 % des Kaufs als Zuwaage mitkaufen. Diese Zuwaage waren minderwertige Teile wie Füße, Eingeweide oder das Maul. Daraus entwickelte sich die Wiener Kultur, beim Rindfleischverkauf Knochen als Zuawog „gratis“ mitzugeben. Zuawog steht umgangssprachlich z. B. für Verhandlungsgegenstände mit minderem Wert.

1. Leberkäse auswählen

Die Zahlen können aus vier Radatz Leberkäse-Sorten zubereitet werden. Außerdem können diese ganz nach Gusto kombiniert werden, z. B. eine Ziffer KäseLeberkäse, die zweite Ziffer klassischer Leberkäse …

2. Vorbestellen

Bestellen Sie einfach mindestens eine Woche vor dem feierlichen Event in Ihrer Radatz Fleischerei, Wurst-Großmarkt oder online den Leberkäse Ihrer Wahl mit Ihren Wunschzahlen – eine Ziffer wiegt ca. 1 kg, entspricht 6 – 8 Portionen.

Die Leberkäse-Zahlen können Sie am ausgewählten Lieferdatum in einem praktischen Karton verpackt in Ihrer Radatz Wunschfiliale abholen und gut gekühlt nach Hause mitnehmen.

So einfach geht’s zum festlichen Leberkäse: Heizen Sie das Backrohr auf 150 °C vor und backen Sie den Leberkäse für 45 bis 50 Minuten, bis eine schöne Kruste entsteht. Dann noch frisches Gebäck und Radatz Senf dazu und ordentlich feiern!

Johann Pichler Geschäftsführer Verkauf

Kombinieren Sie die Leberkäsezahlen frei mit den Sorten Ihrer Wahl –vom scharfen Franz bis zum Käsleberkäs’ – alles ist möglich!

Radatz Leberkäse-Zahlen als Geburtstagstorte ganz ohne Zucker. Tipp: Man kann auch z. B. Fußballergebnisse feiern.

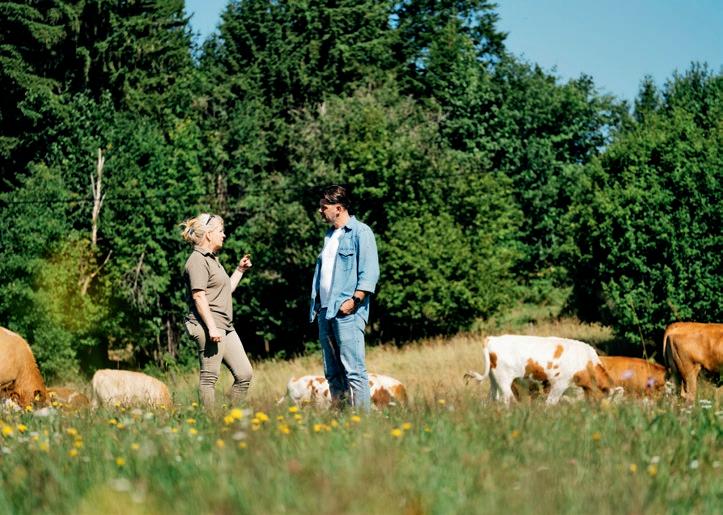

Im sattgrünen Idyll der Hohen Wand weiden jene noblen Rinder, die in den Radatz Fleischereien den Wiener Rindfleischgeschmack neu definieren.

„Das Fleisch der Kalbin ist kein Kalbfleisch, sondern hochwertigstes Rindfleisch mit vollem Beef-Aroma.“

Josip Pranjic

Radatz Fleischsommelier

Hoch am Berg, ums Eck von Wien Keine Stunde von Wien entfernt, verirrt man sich in der wildesten Natur, die einen Stadt und Alltag vergessen lässt. Grüne Almen, malerische Bauernhöfe und idyllische Anhöhen mit ihren immer wieder auftauchenden Burgruinen prägen das romantische Bild. Der Frankenhof der Familie Neumann liegt tief drin im Naturpark Hohe Wand, dort, wo auch modernste Navis ihre Funktion verlieren und man sich am Lauf der Wege orientiert, um zum Ziel zu kommen. Man kommt also mitten in der Natur an. Unberührt und grün, Kräuter und Blumen, wohin man schaut. Genau von hier kommt ein Teil des Rindfleischs her, das in den Radatz Fleischereien für Begeisterung bei Gourmets und Köchinnen sowie Köchen sorgt: das Radatz Kalbinnenfleisch. Jochen Neumann betreibt mit seiner Frau Irene und dem Sohn Johannes in Stollhof am Fuße der Hohen Wand den Frankenhof, der seit vielen Generationen in Familienbesitz ist – heute ein Wallfahrtsort für Rindfleischkenner!

Kreislaufwirtschaft seit Jahrhunderten Jochen Neumann verfolgt mit seiner Rinderaufzucht ein Ziel: kompromisslose

Qualität. „Wir sind hier seit vielen Generationen in der Rinderhaltung tätig und haben über die Jahrhunderte gelernt, dass maximale Nachhaltigkeit und Unabhängigkeit die Schlüssel zum Erfolg sind. Bei uns kommt eigentlich fast alles aus einer Hand. Die Rinder grasen auf unseren Weiden zwischen 600 und 1.000 m Seehöhe – wir sind einer der letzten Betriebe in der Region, die noch Weidewirtschaft betreiben. Die Kälber bekommen die Milch unserer eigenen Milchkühe und die Tiere fressen das Getreide von unseren Feldern, die wir mit ihrem Mist natürlich düngen. Ich glaube, das nennt man seit jeher Kreislaufwirtschaft. Für uns ist diese Form der Bewirtschaftung das Natürlichste auf der Welt, wir nennen das nachhaltige Landwirtschaft, die auch an morgen und an die kommenden Generationen denkt. Erfolgreiche Bauern arbeiten schon so, seit es Bauernhöfe gibt.“

So gut schmeckt Tierwohl

Die Radatz Kalbinnen, fast alle stammen von der alten Rasse Fleckvieh ab, kommen wenige Wochen nach ihrer Geburt an den Frankenhof und werden langsam und fürsorglich integriert. Gemeinsam mit

Altersgenossen werden sie in großzügigen Stallungen und Freigehegen rundum verwöhnt und an das Leben in der Herde gewöhnt. Die Stallungen der Neumanns sind luftig und großzügig, jedes Tier hat Auslauf und kann so etwas wie „Privatsphäre“ genießen. Jochen Neumanns Frau Irene ist nicht nur begeisterte Bäuerin, sie ist auch Österreichs Bundesbäuerin und Abgeordnete zum Nationalrat. Ihr liegt dieser qualitätvolle Weg der Tierzucht besonders am Herzen: „Unsere Innovation liegt tief in unseren Traditionen verwurzelt. Dazu gehört eben sowohl die autarke Versorgung mit Futter aus der eigenen Landwirtschaft, dessen Qualität wir sozusagen ganz in der Hand haben, als auch das Bekenntnis zur Almwirtschaft. Unsere Tiere sind den ganzen Sommer auf unseren Weiden, werden dort bestens versorgt und beschützt. Auf unseren Wiesen und im Wald können sie sich ohne menschliche Intervention bewegen, fressen frische Gräser und Kräuter und können ihrem artgerechten Herdenverhalten freien Lauf lassen. Wir sind sicher, dass nur so beste Qualität entsteht. Das kann man dann auch bei jedem Bissen schmecken.“

Natürlich und langsam zum perfekten Rindfleisch Kalbinnen sind weibliche Rinder, die ca. 2 Jahre auf der Weide und auf dem Bauernhof leben, bevor sie auf kurzem Weg in den regionalen Schlachthof gebracht werden. Ihr Fleisch ist also kein Kalbfleisch, sondern ein ganz besonders zartes Rindfleisch, das mit vollem Aroma und eleganter, feiner Kurzfaserigkeit besticht.

Auf der Alm mit dem Fleischsommelier Josip Pranjic, Fleischsommelier und Leiter der Radatz Fleischerei am Wiener Rochusmarkt, begleitete das Schmeckt-Team während seines Besuchs am Frankenhof und erklärt, was das Fleisch der Radatz Kalbin ausmacht: „Die Landschaft des Naturparks Hohe Wand mit ihren saftigen Weiden ist ideal für die Aufzucht der edlen Radatz Kalbinnen. Hier steht die verfügbare Futterfläche zu den gehaltenen Tieren im richtigen Verhältnis und es wird

bäuerliche Tradition gelebt. Die Kalbinnen werden nicht wie Stiere gemästet, sondern können langsam und beständig auf der Weide Fleischmasse aufbauen. So wird das Fleisch der Kalbin viel intensiver im Aroma als das des Stiers. Slow Food schon bei der Aufzucht, das ist hier das Motto. Auch wird Fleisch so wesentlich zarter und ist schön tiefrot und bestens marmoriert. Feinschmecker werden kein zarteres und geschmackvolleres Steak finden als das von einer natürlich auf der Weide aufgezogenen und 21 Tage im Hause Radatz gereiften Kalbin.“

Radatz Kalbin ist perfekt gereiftes Premium Beef Wichtig für Gourmets: Das Fleisch der Kalbinnen ist hochwertigstes Rindfleisch mit vollem Beef-Aroma. Genau das Fleisch, das Rindfleischliebhaber so besonders schätzen. Gäbe es wie beim Wein Lagen für Rindfleisch, dann wären die Weiden der Hohen Wand ein Grand Cru. Also: Wer kostbares Beef von nobler Herkunft und mit perfekter Reifung von Meisterhand will, greift am besten zur Radatz Kalbin!

Erst die Radatz Meisterreifung macht aus dem besten Rindfleisch der Radatz Bauern das allerbeste für Ihre Küche. Die Radatz Fleischermeister haben eine eigene Methode der Reifung entwickelt, die 21 Tage lang ausgesuchtes Rindfleisch in eine viel gesuchte Delikatesse verwandelt.

Was bringt die Reifung des Fleisches?

Nur gereiftes Fleisch besitzt die nötige Zartheit und entfaltet seinen vollen Geschmack. Fettmarmorierung und Saft jedes Stücks bleiben bei unserer schonenden Reifung voll erhalten. Die kleinen eingelagerten Fettadern und -pölsterchen verleihen dem Fleisch seinen Geschmack und gehen während des Garens fast ganz im Fleischsaft auf.

Was passiert beim Reifungsprozess?

Nach der Schlachtung verhärten sich die Muskelfasern. Erst während der längeren Lagerung bei 0 – 2 °C brechen fleischeigene Enzyme die harten Muskelfasern auf und machen das Fleisch mürbe.

Wie lange braucht Fleisch zum Reifen?

Schweine- und Kalbfleisch wird 14 Tage gereift, Rindfleisch benötigt mindestens 21 Tage für die optimale Reifung.

Woran erkennt man den Reifegrad eines Fleischstücks?

An der Farbe. Frisches Rindfleisch hat im Anschnitt einen leicht silbrigen Glanz, gereiftes dagegen ist von matter dunkelroter Farbe.

Simmentaler

Österreichisches Rindfleisch von heimischen Landwirten, deren Rinder vorwiegend mit Heu österreichischer Weiden gefüttert werden.

Simmentaler Rinder sind Österreichs Rinderrasse Nummer 1 und liefern gleichbleibend hohe Qualität aus verlässlicher Herkunft von österreichischen Bauern und Züchtern.

Österreichisches Rindfleisch von Kalbinnen, die mindestens zwei Jahre bei ausgewählten Landwirtschaftsbetrieben viel Auslauf und bestes Futter genießen konnten.

Das Fleisch der Radatz Kalbinnen ist besonders zart und gleichmäßig marmoriert, da Kalbinnen langsamer wachsen und Fleischmasse aufbauen als Stiere.

Bio Rindfleisch von prämierten österreichischen Aberdeen Angus Rindern mit Weinviertler Weidehaltung auf 300 Hektar Freiraum für optimales Tierwohl.

Perfekt marmoriertes und besonders aromatisches Fleisch allerhöchster Qualität. Black Angus Rinder sind unter Kennern als die weltweit beste Fleischrasse anerkannt. www.beefcattle.at

Das Fleisch des Irischen Weiderinds kommt von natürlich auf den sprichwörtlich grünen Weiden Irlands in Freilandhaltung aufgezogenen Rindern ausgesuchter Fleischrassen.

Das Irische Beef vom Weiderind ist gut mit Fett durchwachsen und bietet so beson-ders viel Saftigkeit, eine große Portion „Beef-Aroma“ und ganz zarten Biss.

Ein Teil des Rinderrückens, das man auch Zwischenrippenstück oder Strip loin nennt. Liegt am hinteren Teil des Rückens und schließt an den Rostbraten an. Dezidiertes Edelstück. Verwendung: klassisch als Roastbeef. Beiriedschnitten können auch als „New York Strip Steaks“ kurzgebraten werden.

Das Schwarze Scherzel ist die Schale vom Rind und ein besonders magerer, zarter Cut, den man auch roh als Tatar zubereiten kann. Aus dem Schwarzen Scherzel werden etwa die Schnitzel für Rindsrouladen geschnitten. Die Stücke sind sehr groß und eignen sich wunderbar zum Schmoren.

Das Radatz Rezept für perfekte Rindsrouladen:

Teil vom Knöpfel, dem hinteren Teil des Rinds. Das Steak wird vom Hüferlscherzel abgenommen. Ein innenliegender Muskel, daher äußerst zart. Kann wie ein Lungenbraten verwendet werden, ist perfekt für Stroganoff, Carpaccio, Beef Tatar und eignet sehr gut zum Kurzbraten als Hüftsteak.

Die Rinderwade ist auch als „Gschnatter“ bekannt. Der gesamte Teil stammt vom Knöpfel und wird vom Knochen abgelöst. Die Wade ist einer der stärksten Muskeln des Rinds, daher sehr sehnig und kollagenhaltig, was den Gulaschsaft bei behutsamer, langsamer Garung besonders sämig macht.

Hier geht’s zum molligen Rindsgulasch à la Radatz:

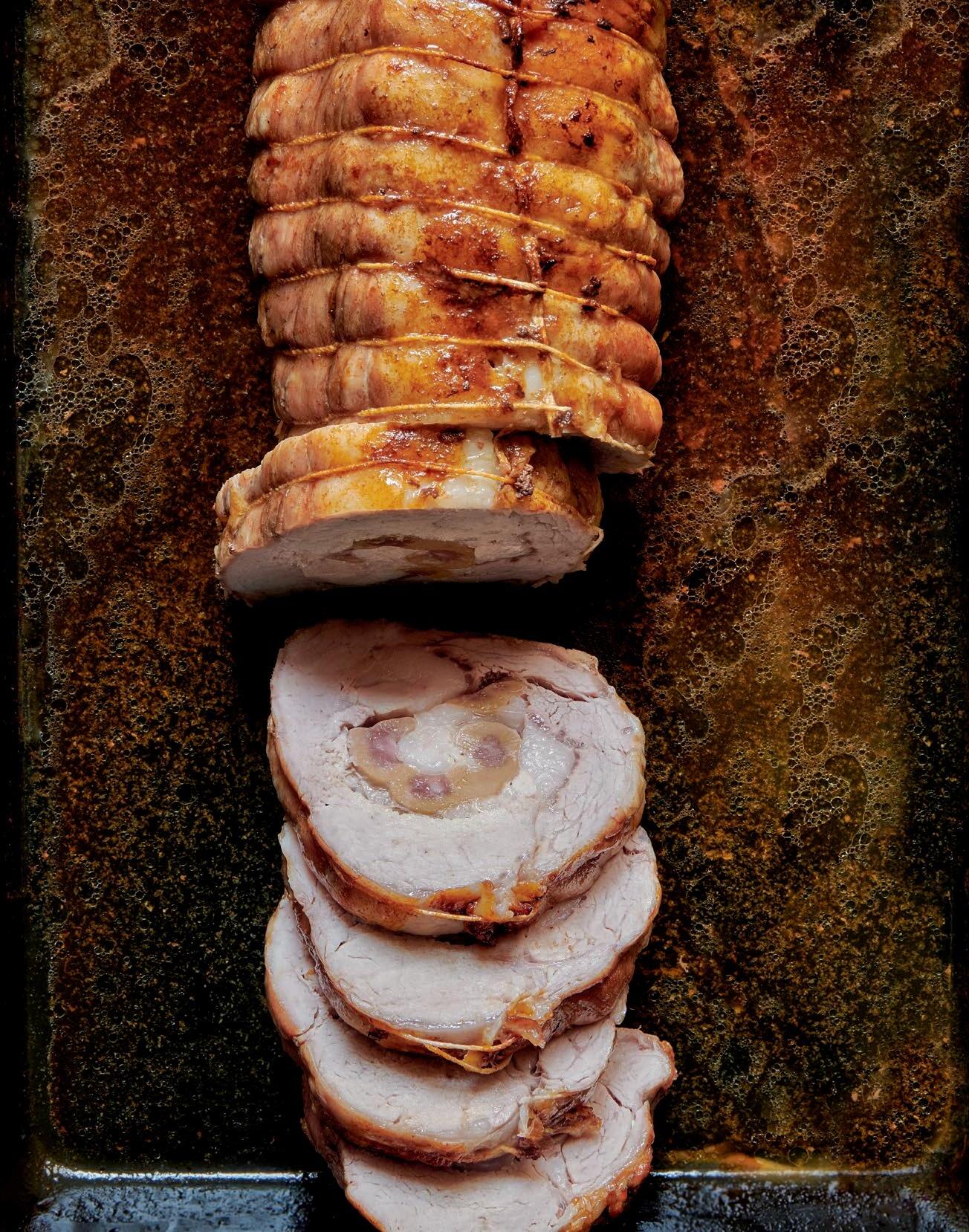

Kaum ein Gericht ist so festlich spektakulär im Auftritt und bringt dabei die Aromatik eines Fleischstücks so ganzheitlich exquisit auf den Teller wie ein Braten. Dabei ist die Vielfalt der Bratenküche eindrucksvoll – lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren!

Schweinsbraten mit Blunzen-Fülle –

Rezept auf S. 22

Ein Braten versetzt Tischgesellschaften in ehrfurchtsvolles Staunen und Hobbyköche oft in unnötige Panik. Einen Braten zuzubereiten, ist Teil unserer kulturellen Identität, liegt uns im Blut. Was man dazu braucht, ist ein gutes Stück Fleisch. Das gibt’s beim Radatz. Mut beim Salzen und eventuell ein Bratenthermometer – Wissenswertes und Rezepte finden Sie in den folgenden Zeilen und Seiten. Der Rest wird ein Fest, da kann man eigentlich nichts falsch machen!

Braten brauchen Gesellschaft

Ein im heißen häuslichen Ofen selbst zubereiteter Braten ist etwas ganz Besonderes und bedeutet viel mehr als nur ein sehr gutes Essen. Ein Braten ist ein uraltes Symbol des Feierns in fröhlicher Tischgesellschaft. Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des guten Geschmacks.

Mehr Geschmack geht nicht

Große Stücke von Schwein, Wild, Kalb oder Rind zu braten, eröffnet neue Geschmacksdimensionen. Das Fleisch wird zart, Bindegewebe und Fett verwandeln sich in aromatische Saftigkeit, es bildet sich eine herrliche Kruste und in der Bratpfanne erschafft sich wie durch Zauberhand die sämige Essenz des Bratens: der Saft. Er ist die geschmackliche Krönung, belohnt jedes Tunken mit wohliger Gaumenfreude. Ein Braten ist ein Fest der Sinne, und auch deshalb feiert man mit ihm die ganz großen Tage des Jahres.

Am Anfang standen Feuer und Spieß

Die Ursprünge des Bratens großer Fleischstücke liegen wohl in steinzeitlichen Mahlzeiten rund ums Feuer, wo Fleischstücke von Mammut und Auerochsen am Spieß gegart wurden. In der Antike wurden gar ganze Ochsen gebraten und das Mittelalter war die Hochblüte der jagdlichen Festessen mit gebratenem Getier aus Wald und Flur. Dann kam der Herd und machte Braten für alle möglich. Aber Fleisch war stets kostbar und den Festtagen vorbehalten.

Fest feiern!

Was in England ein „Sunday Roast“ ist, also das auch in Pubs sonntags servierte große Stück Roastbeef mit Yorkshire Pudding, ist bei uns der Sonntagsbraten, der die Familie rund um den Tisch versammelt. Was allen Braten gemeinsam ist: Sie sind der hohe Genuss fern des Alltags, das festlichste Essen unserer kulinarischen Kultur. Also genau das Richtige für die Zeit rund um Martini, Weihnachten, Silvester und ab dann der will kommene Höhepunkt jedes Sonntags …

Weitere Bratenrezepte finden Sie online!

Bratenthermometer sind in allen Fleischereien erhältlich!

1. Backrohrtemperatur Generell funktioniert eine Temperatur von 160 bis maximal 180 °C für das Braten im Rohr gut. Am besten warmhalten lässt sich Fleisch bei 60 °C.

2. Kerntemperatur und Garzeit Die Garzeit hängt von der Größe des Fleischstücks, der Temperatur vor dem Braten und der Backrohrtemperatur ab. Am zuverlässigsten ist ein Bratenthermometer, das an der dicksten Stelle des Fleischstücks die Kerntemperatur während des Bratens misst. Wird die entsprechende Kerntemperatur erreicht, ist das gute Stück fertig.

Kerntemperaturen

Mageres Kalb, mageres Lamm, mageres Schwein, mageres Wild, leicht rosa

Durchzogen oder mit Knochen –Kalb, Lamm, Schwein, Wild

Rindfleisch

In jedem Fall empfiehlt es sich, das Fleisch nach dem Erreichen der Kerntemperatur 30 Minuten bei 60 °C im Backrohr ruhen zu lassen.

3. Salz und Gewürze Das Salzen des Bratens gilt zu Unrecht als verpönt. Im Gegensatz zu diesem „Salz-Mythos“ weiß man heute, dass für Röstnoten, Zartheit und Saftigkeit Salzen wichtig ist – am besten Stunden oder am Abend vor dem Braten. Ganze Gewürze wie Pfeffer, Wacholder oder das „Bouquet garni“ genannte Kräutersträußchen erst während des Garvorgangs hinzufügen.

4. Fettrandl gibt Geschmack Keineswegs sollte man vor dem Braten Fettränder opfern, um Kalorien zu sparen. Fettrandln und Marmorierungen „begießen“ den Braten im Ofen auf natürliche Weise mit sämigem Saft und würzigen Aromen.

5. Das (knusprige) Schwartl Regel für resche Schwartln lautet: nie übergießen. Plan B: Am Ende der Bratzeit auf 230 bis 250 °C aufheizen, Schwartl leicht salzen und unter ständiger (!) Kontrolle bräunen – es geht um Sekunden!

6. Saft Der Bratensaft ist der zweite Star im Pfandl. Er entsteht beim Braten und durch Aufgießen mit einem aus Knochen und Fleischzuputz sowie Wurzelwerk zubereiteten Fond, dem Fundament jeder Sauce.

Wenn sich saftige Deftigkeit mit cremiger G’schmackigkeit zum großen Braten vereinen.

Zutaten für 4 – 6 Personen

1,2 kg Schopfbraten, zu einer Platte aufgeschnitten Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

120 g getrocknete Zwetschken

1/8 l Rotwein oder Portwein

1 TL Butter

80 g grob gehackte Walnüsse

400 g Blunze

2 EL gehackte Petersilie

1 TL getrockneter Majoran

½ TL gemahlener Zimt

1 getrockneter Chili Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 Zimtstange

4 geschälte Knoblauchzehen

1 EL Butter

2 EL Öl

Küchengarn

Zubereitungszeit: 2 h (ohne Einweichzeit)

Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, einrollen und zugedeckt ca. 20 Minuten rasten lassen.

Die Zwetschken grob schneiden, in eine Schüssel geben, mit Rotwein oder Portwein übergießen und ca. 2 Stunden „einweichen“.

Die Butter in einer Pfanne schmelzen und die Nüsse darin kurz anrösten; von der Hitze nehmen und auskühlen lassen.

Die Blunze kleinwürfelig schneiden.

Die Zwetschken abseihen, mit den Nüssen, der Petersilie, dem Majoran und dem Zimt zur Blunze geben, gut vermengen, Chili zwischen den Fingern zerreiben, zugeben und mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Backrohr auf 160 °C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.

Die Fleischplatte wieder aufrollen, mit der Fülle bestreichen, einrollen und mit dem Küchengarn umwickeln.

Das Fleisch in eine Bratwanne legen, die Zimtstange, Knoblauch und die Butter zugeben, mit Öl übergießen und im Rohr ca. 90 Minuten braten (das Fleisch sollte eine Kerntemperatur von ca. 80 – 85 °C haben).

Hinweis: Eventuell nach ¾ der Bratzeit den Bratensaft mit etwas Suppe oder Wasser aufgießen.

Den Braten aus dem Rohr nehmen, ca. 10 – 12 Minuten zugedeckt rasten lassen, Küchengarn entfernen, in Tranchen schneiden und mit dem Bratensaft anrichten.

Beilage: Semmelknödel oder Petersilerdäpfel

Der ideale Knödel liegt mitten im Braten, ganz im Zentrum von Saft und Aroma.

Zutaten für 6 Portionen

1,8 kg Kalbsbrust, ausgelöst

1 kg Kalbsknochen, gehackt

Füllung

4 Semmeln (240 g), in große Würfel geschnitten

250 ml Milch, kalt

120 g Butter

4 Eigelb

4 Eiweiß

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle Muskatnuss, frisch gerieben

3 EL frische Petersilie, fein gehackt

3 EL Öl

60 g Butterflocken

Küchengarn

Statt der Kalbsbrust kann man auch einen Kalbshals verwenden.

Zubereitungszeit: 3 ½ h

Das Fleisch 1 Stunde vor der Zubereitung aus der Kühlung nehmen.

Das Backrohr auf 160 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Für die Füllung die Semmelwürfel in eine Schüssel geben und mit der kalten Milch übergießen. Kurz durchziehen lassen.

Die Butter in einem kleinen Topf langsam zergehen lassen. Vom Herd nehmen und kurz abkühlen lassen.

Das Eiweiß mit einer Prise Salz zu steifem Schnee schlagen.

Das Eigelb unter die zerlassene Butter rühren, über die Semmelmasse gießen, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen, Petersilie hinzufügen und alles gut vermengen. Dann mit einem Kochlöffel den Eischnee unterheben.

Die ausgelöste Kalbsbrust auf beiden Seiten gut mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Füllung in Form einer großen Rolle parallel zum Verlauf der Fleischfasern auf die Fleischplatte geben.

Das Fleisch über der Füllung zusammenfügen und mit Küchengarn etwa 5-mal zubinden, sodass eine gleichmäßig dicke Rolle entsteht.

Die Knochen auf ein tiefes Blech legen, die Kalbsbrust daraufsetzen, mit Öl übergießen und mit den Butterflocken belegen.

Im vorgeheizten Backrohr etwa 2 ½ –3 Stunden braten.

Fertig ist die Kalbsbrust, wenn sich die Fleischgabel beim Anstechen leicht wieder herausziehen lässt. Dann im abgeschalteten Backrohr mindestens 15 Minuten rasten lassen.

Aufschneiden und mit dem Bratensaft servieren.

Beilage: Erdäpfelsalat, Krautsalat, Gurkensalat und/oder Paradeisersalat

Zutaten für 4 Portionen

800 − 1.000 g Rindsfilet (Mittelstück) Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

2 EL Öl

40 g Butter

Füllung

1 EL Öl

40 g Butter

1 Zwiebel, fein gehackt

200 g Champignons, fein gehackt

3 EL frische Blattpetersilie, fein gehackt Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

150 g Hühnerbrust, enthäutet, in kleine Würfel geschnitten

125 ml Schlagobers

Teigmantel

270 g Blätterteig

1 – 2 Eier zum Bestreichen

Backpapier

Zubereitungszeit: ca. 2 h

Das Fleisch etwa 1 Stunde vor der Zubereitung aus der Kühlung nehmen, salzen und pfeffern.

Das Öl in einer Bratpfanne erhitzen und die Butter darin aufschäumen.

Das Filet darin auf allen Seiten anbraten, aus der Pfanne nehmen und im Backrohr bei 80 °C (Ober-/Unterhitze) bis zu einer Kerntemperatur von 50 °C braten, dann auf einem Rost überkühlen lassen. Das Filet muss außen trocken sein, sonst wird der Teigmantel nicht knusprig.

Für die Füllung das Öl in einer Kasserolle erhitzen, die Butter zugeben, die Zwiebeln darin glasig schwitzen, die Pilze zugeben und so lange braten, bis die Flüssigkeit verkocht ist.

Die Petersilie zufügen, die Masse mit Salz und Pfeffer abschmecken und abkühlen lassen. Die Hühnerfleischwürfel 10 – 20 Minuten tiefkühlen, dann mit dem gut gekühlten Schlagobers in der Küchenmaschine zu einer feinen Farce pürieren, mit der Pilzmasse vermengen und die Füllung mit Salz und Pfeffer nachwürzen.

Das Backrohr auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Den Blätterteig ausrollen, einen etwa 10 cm breiten Teig-Streifen abschneiden und zur Seite legen. Den restlichen Teig mit dem verquirlten Ei bestreichen. Die Füllung gleichmäßig darauf verteilen und glattstreichen. Dabei an allen Seiten einen etwa 2 cm breiten Rand freilassen.

Das Rindsfilet auf das untere Drittel des Teiges legen und mitsamt der Füllung eng einrollen. Die Enden fest zusammendrücken. Das Teigpackerl mit der Nahtstelle nach unten auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen und mit verquirltem Ei bestreichen.

Von dem übrigbehaltenen Teig 1 cm breite Streifen abschneiden und dekorativ diagonal auf das Teigpackerl legen. Erneut mit Ei bestreichen und das Filet bei 200 °C etwa 25 Minuten backen. Das Filet Wellington aus dem Rohr nehmen und mindestens 30 Minuten rasten lassen.

In 2 cm breite Scheiben schneiden. Kalt oder warm servieren.

Beilage: Zum warmen Braten: gedünstetes Gemüse Zum kalten Braten: Preiselbeeren und Blattsalat

Der festlichste Braten unter allen Wiener Festbraten feiert den großen Geschmack abseits das Alltäglichen.

Zutaten für 4 – 6 Portionen

1,2 kg Kalbskarree, ausgelöst Salz

1 Kalbsniere (ca. 500 g)

4−5 frische Salbeiblätter 80 g Butter, in Stückchen geschnitten

Alufolie Küchengarn

Zubereitungszeit: ca. 2 h

Das Kalbskarree 1 Stunde vor der Zubereitung aus der Kühlung nehmen.

Das Backrohr auf 160 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Die Unterseite des Kalbskarrees der Länge nach mit einem sehr scharfen Messer so tief einschneiden, dass die halbierte Niere hineinpasst.

Das Fett der Niere großzügig entfernen.

Die Niere der Länge nach halbieren, die weißen Nierenstränge herausschneiden, salzen, in den Einschnitt schieben, die Salbeiblätter darauflegen.

Das Fleisch über den Einschnitt ziehen, den Braten mit Küchengarn mehrmals zusammenbinden – die Niere soll jetzt vom Fleisch umschlossen sein – und großzügig salzen.

Den Braten in einen Bräter geben, mit den Butterstückchen belegen und ein Bratenthermometer in die Mitte stecken. Das Fleisch braten, bis es eine Kerntemperatur von 75 °C erreicht hat.

Während des Bratens das Fleisch immer wieder mit dem entstehenden Bratensaft übergießen.

Den Kalbsnierenbraten aus dem Rohr nehmen, das Bratenthermometer herausziehen, das Fleisch mit Folie abdecken und mindestens 10 Minuten ruhen lassen.

Das Küchengarn entfernen.

Das Fleisch in Scheiben schneiden und mit dem Bratensaft auf vorgewärmten Tellern anrichten.

Variante: Die Niere separat braten: Die ganze Niere (eine Fettschicht von 1 cm Stärke an der Niere belassen) etwa 30 Minuten vor dem Ende der Garzeit zu dem Kalbsrollbraten ins Rohr geben und dann zusammen damit fertigbraten. Ist die Niere am Ende noch nicht durchgegart, in Scheiben schneiden und in der Pfanne knusprig ausbraten.

Beilage: In Butter gedünstetes Gemüse und Reis

Italianità mit Schwartl – resch wie ein heimisches Saubratl, aromatisch wie ein Arrosto di maiale aus Ligurien.

Zutaten für 4 Personen

1,2 kg Schweinsschulter mit Schwarte

2 EL Öl oder Schweineschmalz Salz

Gewürzmischung

2 EL Fenchelsamen

1 TL schwarze Pfefferkörner

3 kleine, frische Chilischoten

2 Fenchelknollen (à 300 g)

4 EL Olivenöl Salz

1 – 2 EL weißer Balsamicoessig

Küchengarn

Zubereitungszeit: 3 h

Die Gewürzmischung vorbereiten: Fenchelsamen, Chili und Pfeffer entweder im Mörser zerkleinern oder im Mixaufsatz der Küchenmaschine fein pürieren.

Das Backrohr auf 140 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Die Schwarte in Abständen von 1cm einschneiden und das Fleisch zu einer Platte aufschneiden.

Die Fleischinnenseite mit Öl oder Schmalz bestreichen, gut salzen und die Gewürzmischung darauf verteilen.

Das Fleisch so zusammenrollen, dass die Schwarte außen ist und mit Küchengarn zusammenbinden.

Die Schwarte etwas salzen und den Braten zugedeckt bei Zimmertemperatur 1 Stunde rasten lassen.

Die Fenchelknollen achteln, in einen Bräter legen, salzen und mit Öl beträufeln.

Fleisch mit der Schwarte nach unten einlegen und zugedeckt bei 140 °C schmoren, bis eine Kerntemperatur von etwa 65 °C erreicht ist.

Die Backrohrtemperatur auf 220 – 240 °C (Ober-/Unterhitze) erhöhen, den Braten wenden, den Balsamicoessig zugeben und so lange offen braten, bis die Schwarte schön knusprig ist.

Der Braten schmeckt auch kalt, dünn aufgeschnitten, eventuell mit etwas fein geschnittenen Frühlingszwiebeln bestreut und Olivenöl beträufelt, ganz köstlich.

Den fertigen Braten und den Fenchel aus dem Bräter nehmen und zugedeckt etwa 15 Minuten rasten lassen.

Den Bratensaft mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Küchengarn entfernen und den Braten aufgeschnitten mit dem Fenchel servieren.

Beilage: Salzerdäpfel

Anto Tuka, Radatz Wurst Großmarkt Geschäftsführer und erster Markt-Mitarbeiter anno 2005

Was mit einem Rampenverkauf begann, ist heute Radatz im Großformat mit 14 Großmärkten in Wien und Niederösterreich.

Eine Radatz Rampengeburt 2004 schlug die Geburtsstunde einer Erfolgsgeschichte. Und wie bei Geburten üblich, war anfangs alles recht klein und bescheiden, aber auf Anhieb quietschlebendig. Radatz startete mit einem Rampenverkauf in der Erlaaer Zentrale, der die hochwertigen Radatz Produkte und die vieler Partner in größeren Mengen zu kleineren Preisen für alle zugänglich machen sollte. Freitags von 5 Uhr in der Früh bis 13 Uhr war an der Rampe geöffnet und sofort schlug diese Idee ein wie das Beil des Fleischers in die saftige Stelze. Der Rampenverkauf war so erfolgreich, dass man einen ersten Mitarbeiter nur für diesen neuen Geschäftszweig abstellte: Anto Tuka war der Großmarktmanager der ersten Stunde und ist bis heute bestimmend für

den Erfolg der großformatigen Idee geblieben. Die Rampe wurde zu klein, weil ihr Erfolg zu groß wurde. Folgerichtig verließ man den Geburtsort, um dem neuen Verkaufskanal ein echtes Zuhause zu geben.

Der erste Abholmarkt und … Unter Anto Tukas umsichtiger Leitung wurde 2005 aus einer ehemaligen Werkstatt der erste Radatz Abholmarkt. Das Baby entwuchs sozusagen der ersten Heimstätte und wurde in der neuen Adresse ein Stück erwachsener. „Erwachsen“ kommt bekanntlich von „wachsen“, und das tat der Abholmarkt, der seine Umsätze bald verfünffachte. Daraus entstand natürlich im Hause Radatz eine große Liebesbeziehung zum wachsenden Kinde. Und aus Liebe entstehen meist neue Kinder. So auch in der Radatz Familie. Am Standort von Stastnik in Gerasdorf wurde 2008 ein zweiter Radatz Abholmarkt eröffnet. Das neue Geschwisterchen war, no na, sofort ein riesiger Erfolg, wurde der Markt

2004

Der Anfang

Beginn des Rampenverkaufs in Erlaa 2005

Der 1. Abholmarkt

Anto Tuka wird der 1. Mitarbeiter.

170 m2 Verkaufsfläche & 25.000 Kunden

doch auf Anhieb zum Nahversorger des südlichen Weinviertels. Wien und Niederösterreich waren also mit Standorten sprichwörtlich eröffnet worden. Raum für Erweiterung wurde gesucht und in Wien Ottakring gefunden.

Triumph auf Anhieb im 16. Hieb Ottakring, der 16. Hieb Wiens, war wie geschaffen für einen Abholmarkt, der Wiener Wurst und alles, was drumherum dazugehört in deftiger Größe mit kleinem Preis anbieten konnte. Denn in Wiens Vorstadt wird noch selbst gekocht und zweifelsfrei auch „gehabert“. Hier sei ein kleiner Exkurs erlaubt, denn Wien ist Wien, aber eben auch die ehemalige Hauptstadt der Donaumonarchie mit einer sehr innigen Beziehung zu den Kulturen, die später Jugoslawien wurden. Fakt ist, dass Wien ein großes Stück Jugoslawien geblieben ist. Die Radatz Abholmärkte und ihre Nachfolger haben für die Zuwanderer aus den ehemaligen Kronländern des Balkans

2006/7 Wir wachsen

2006: 66.000 Kunden

2007: 90.000 Kunden

2008

Der 2. Abholmarkt

Der Abholmarkt bei Stastnik wird eröffnet. 165.000 Kunden

2005 – unsere Werkstatt wird zum ersten Abholmarkt umgebaut

immer ein Sortiment, das viel aus der alten Heimat bereithält. Herrliche Schinken aus Kroatien, Ajvar aus Montenegro, Kulen-Würste aus allen Regionen des Balkans und vieles mehr. Dobar tek! Guten Appetit auf serbokroatisch, und der gute Appetit vieler Ottakringer Neo-Österreicher aus Ex-Jugoslawien war eines der Erfolgsrezepte des Ottakringer Abholmarkts.

Ab ins Burgenland, auf nach Schwechat und noch viel weiter

Die Familie Radatz hat ihre Wurzeln in Österreichs östlichstem Bundesland. Dorthin zog es das Abholmarkt-Team 2011 zur nächsten Eröffnung im schönen Neusiedl, ideal auch für grillende Wochenendgäste und hungrige Segler und Heurigenbesucher. 2012 feierte der Markt in Schwechat Premiere und mit 12 Millionen Euro Umsatz war das Rampenkind endgültig erwachsen und groß geworden. Oder war

Unser erster Mitarbeiter Anto Tuka (li) und Richard Mehofer vom Qualitätsmanagement

das nicht gar schon die Reifeprüfung?

Denn 2013 öffnete der Abholmarkt in Kittsee, 2014 ein neuer Wiener Standort in Wien Margareten, also gleich der 7. Streich in der Wachstumsstory. Das Logo wurde geändert, aber das Wunderteam der ersten Stunde blieb immer konstant an Bord. Kontinuität und Loyalität sind eben typisch Radatz!

Veränderung, damit alles besser bleibt 2015 wurde zum großen Jahr der Veränderung, oder positiv besetzt: Der erste große Innovationsschritt wurde mutig angegangen. Die Abholmärkte wurden in „Radatz Markt“ umgetauft, das gesamte Corporate Design inklusive Logo wurde neu entwickelt und zwei neue Radatz Märkte im 15. und 21. Wiener Gemeindebezirk und ein Radatz Markt in Korneuburg eröffnet. 2016 wurde im Teamspiel mit RapidStars der Radatz Markt in Hütteldorf vom

Ankick weg zum aufgelegten Elfer, um in der Kickersprache zu bleiben. Übrigens, begleitet wurden alle Eröffnungen vom fahrenden Würstelstand Susi und seinen Radatz Wurstdelikatessen.

Neuer Name, neue Schubkraft: Radatz Wurst-Großmarkt startet durch 2019 zündet die Radatz Wurstrakete die nächste Stufe. Der „Radatz Markt“ wird zum „Radatz Wurst-Großmarkt“ und sperrt seinen 11. und als Radatz Wurst-Großmarkt ersten Markt in Neunkirchen, Niederösterreich, auf. 2020 folgte Stockerau, 2021 Horn, 2024 der neueste Zuwachs in Langenzersdorf an der Grenze von Wien und Niederösterreich.

Anto Tuka hat für diese unglaubliche Entwicklung von einer improvisierten Verkaufsidee an der Produktionsrampe zum großformatigen, eigenständigen Nahversorger in Wien, Niederösterreich und

Der 3. Abholmarkt

Wir eröffnen in Ottakring! 269.000 Kunden

2011–14

Expansion geht weiter

Märkte in Neusiedl/See, Schwechat, Kittsee und Margareten werden eröffnet. 2014: 756.000 Kunden

2015

Neuer Name, neue Märkte

Rebranding auf „Radatz Markt“ sowie Eröffnungen in der Leopoldau in Korneuburg und Penzing

2016

Der 10. Radatz Markt

Wir eröffnen in Penzing mit Prominenten: Rapid-Spieler Stefan Schwab & Ivan Mocinic. 1.078.000 Kunden

Ihr Radatz Wurst-Großmarkt

• Frisch aus der Produktion zu Bestpreisen

• Das gesamte Radatz & Stastnik Sortiment

• Verschiedene Packungsgrößen für jeden Haushalt

• Frischfleisch vom Rind, Schwein und Geflügel

• Hausgemachte Suppen und Fertiggerichte –fix & fertig zum Aufwärmen

Burgenland eine Erklärung: „Vom Rampenverkauf zum Wurst-Großmarkt – wir haben ganz Großes erreicht, weil wir gemeinsam Großes geleistet haben.“ Dieser Teamgeist zeichnet die Radatz Familie in allen ihren Bereichen und Familienzweigen aus und ist nicht nur für die Radatz Wurst-Großmärkte das Erfolgsrezept eines Unternehmens, das guten Geschmack für alle Menschen leistbar machen will.

2025: Ein Wurst-Großmarkt ist immer in der Nähe

In den 14 Radatz Wurst-Großmärkten findet jeder etwas, das seinem Geschmack und Gusto entspricht. Ein unvergleichlich

großes Sortiment an Radatz und Stastnik Würsten und Fleischspezialitäten in allen Formaten und Geschmacksrichtungen erfüllt auch die anspruchsvollsten Wünsche. Daneben das Beste aus der Radatz Geschmackswelt von Partnern und ausgewählten Lieferanten. Von Saucen bis zu Süßigkeiten, vom Schinken bis zur Riesensalami. Und weil die Auswahl so groß ist und die Mengen etwas größer, ist der Preis, wie schon gesagt, etwas kleiner.

Sparen Sie also beim Geld, nicht beim guten Geschmack. Wir sehen uns im Wurst-Großmarkt in Ihrer Nähe!

Immer alle aktuellen Aktionen auf einen Blick radatz.at/aktionen

Neues Wurst-Großmarkt-Design

2019

Neues Logo – neue Ära

Wir bekommen ein neues Logo und heißen ab sofort Wurst-Großmarkt. Eröffnung in Neunkirchen (11. Standort)

2020–21

Wir knacken die 30 Mio.

Wir eröffnen neue Märkte in Stockerau und Horn.

2024

Nr. 14. eröffnet

Wir eröffnen unseren 14. Wurst-Großmarkt in Langenzersdorf. 1.372.000 Kunden

2025

Eine Erfolgsgeschichte

Der 15. Markt eröffnet im Dezember in Bruck an der Leitha!

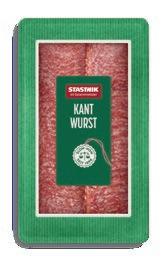

Seriensieger Stastnik Cabanossi räumt beim wichtigsten Lebensmittelaward in vier Kategorien ab!

Stastnik Cabanossi Käse

Würziger Käse und zart-rauchige

Cabanossi als g’schmackige

Snack-Kombination

Stastnik Cabanossi Pute

Magere Pute und klassischer Cabanossi-Geschmack für bewusste Genießer

Stastnik Cabanossi Classic

Der Klassiker als identes „Stastnik Winzerstangerl“ am deutschen Markt und so DLG-Sieger

Andreas Hammerl

Radatz & Stastnik Qualitätsmanagement

Die Testmethoden der DLG basieren auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Qualitätssicherung von Lebensmitteln.

Vier Stastnik Cabanossis gewannen bei der Verkostung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) viermal Gold. Dahinter steckt die hohe Qualität der pikanten Stangerln, die von den Stastnik Salamimeistern frisch zubereitet und kalt geräuchert das Haus im Weinviertel verlassen. Andreas Hammerl, DLG-Prüfer und Sensoriksachverständiger aus dem Team des Integrierten Managements von Radatz und Stastnik, erklärt die Hintergründe.

Wie wird man Sieger des DLG?

Alle Tester sind geprüfte Sensoriksachverständige, die eine mehrtägige Prüfung ablegen und in bestimmten Zeitintervallen an Sensoriktagen teilnehmen. Jedes Produkt wird einzeln von einem Prüferteam aus vier Prüfern geprüft. Danach wird das Ergebnis im Team besprochen. Ergänzend dazu finden Zubereitungsprüfungen, Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfungen sowie chemische, mikrobiologische und physikalische Tests statt. Gold erhalten nur die Produkte, die alle Testkriterien fehlerfrei erfüllen.

Wie profitieren die Radatz und Stastnik Experten von der DLG-Verkostung?

Der Austausch mit internationalen Experten aus der Lebensmittelbranche ist gewaltig! Man lernt jedes Jahr dazu und lernt neue Geschmäcker kennen. Es gibt auch immer wieder Produkte, zu denen man sonst nie Zugang finden würde.

Das Stastnik Erfolgsrezept?

Echter Genuss entsteht nicht zufällig – er ist das Ergebnis von Erfahrung, handwerklichem Können und präziser Prüfung. Und genau dafür stehen Radatz und Stastnik: Sie liefern unverfälschten, ehrlichen Geschmack.

Stastnik Cabanossi feurig

Die Cabanossi mit der pikanten Chilinote und dem gewissen Etwas des ungarischen Stastnik Erbes

Radatz Fleischerei Ekazent Hietzing Hietzinger Hauptstraße 22, 1130 Wien Tel. +43-1-876 36 68

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 08:30 – 18:30 Uhr

Sa: 08:30 – 13:00 Uhr

Wo der Kaiser wohnte, kann man seit 25 Jahren wie ein König genießen: Bei Radatz ist es sehr schön, es hat uns sehr geschmeckt!

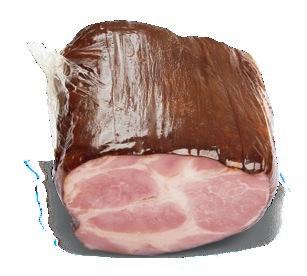

Hietzing ist keine Vorstadt wie jede andere. Hier war einst das imperiale Zentrum der Donaumonarchie. Viky Pavonic ist die kulinarische Königin des Bezirks, ist sie doch seit 2015 Leiterin der Radatz Fleischerei zwischen Schönbrunn und Dommayer. Sie versorgt ihre Hietzinger mit allem, was gut schmeckt: „Die Hietzinger wissen, was sie wollen. Die kommen zu uns in die Fleischerei und haben eine genaue Vorstellung. Aber es sollte schon was Edles und Gesundes sein. Wir verkaufen viele Steaks, auch viel Bio-Beef von BOA. Die fertigen BOA-Burger, die sind hier ein Hit. In der Feinkostabteilung sind unser Roastbeef und der frische Beinschinken echte Bestseller. Der Beinschinken ist ja ein wirklich kaiserlich köstlich!“

Was macht die Hietzinger Radatz Fleischerei so besonders? „Das Team und da vor allem meine Stellvertreterin Ilknur Elmalli, die alle nur Ilse rufen. Sie ist unser Sonnenschein und die treue Seele hinter unserem Erfolg. Ich sag immer: Die Ilse ist meine linke und rechte Hand, ohne die geht hier nix!“ Alles Gute fürs nächste Vierteljahrhundert!

Seit einem Vierteljahrhundert die Labstelle des guten Geschmacks zwischen Cottageviertel, Volksoper und Kutschkermarkt

Die Währinger Straße ist eine der lebendigsten Einkaufsstraßen Wiens und liegt an der Kreuzung zwischen der grünen „Vorstadt“ Wiens und dem Zentrum. Sandra Stöckl leitet seit 2020 die Fleischerei unweit des Kutschkermarkts und erzählt: „Ich bin glücklich, hier in Währing meine berufliche Heimat gefunden zu haben. Unser Publikum ist sehr vielfältig. Wir versorgen hier viele Stammkunden – Akademiker, Künstler, viele Studenten und einfach alle, die gut essen wollen. Die Geschäftsleute auf der Währinger Straße halten zusammen, das macht das Arbeiten hier sehr angenehm.“

Was essen denn die Währinger besonders gern? Sandra Stöckl weiß um ihre Kunden: „Unsere Währinger sind gesundheitsbewusst. Magere Edelstücke wie Rindslungenbraten, Beiried und Steaks werden hier nachgefragt. Besonders gern wird auch BOABeef gekauft. Trotz des nahen Kutschkermarkts sind unsere Käse und Feinkostwaren extrem beliebt, das spricht für unsere Qualität. Das wird auch für die nächsten 25 Jahre unser Erfolgsrezept sein: Menschlichkeit mit Qualität.“

Radatz Fleischerei Währingerstraße Währinger Straße 104, 1180 Wien Tel. +43-1-478 24 69

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 08:30 – 18:30 Uhr

Sa: 08:00 – 13:00 Uhr

Von Christian Seiler

Zum Beispiel das Alt-Wiener Backfleisch. „Das war“, sagt Robert Heidinger, „eindeutig ein Restlessen. Logisch, wenn vom Tafelspitz was übrig geblieben ist, hat man entweder einen Rindfleischsalat daraus gemacht, rote Zwiebeln, Essig, Öl, fertig. Oder eben Backfleisch.“

Robert Heidinger macht eine Pause. Ihm geht etwas durch den Kopf. „Es kommt ja Senf und Kren auf das gekochte Rindfleisch, bevor es paniert und herausgebacken wird. Könnte auch sein, dass damit manchmal auch ein strengerer Geruch übertönt worden ist.“ Von diesem Generalverdacht distanzieren wir uns natürlich augenblicklich wieder, zumal für den Anschauungsunterricht in 3D gerade das Backfleisch aus der Küche des Heidinger an unseren Tisch gebracht, besser gesagt, direkt vor mich auf den Tisch gestellt wird. Es sind, wenn man so auf Papierwaren genormt ist wie ich, zwei Scheiben Fleisch von der Größe eines A5-Hefts, jede natürlich.

Als ich kurz anmerke, dass die Portion „reichlich“ sei, antwortet Robert: „Ah geh, des schaut nur so viel aus.“ Als ich auf „reichlich“ beharre, nicken allerdings irgendwann sowohl Robert als auch Susanne Heidinger: „Dafür sind wir ja ein bisschen bekannt.“

Das kann ich bestätigen: „Wenn du zum Heidinger gehst, iss zur Sicherheit drei

Tage vorher nichts“, hat mir ein Freund fürsorglich mitgeteilt, und wer das für eine Übertreibung hält, soll wissen, dass es dazu auch noch einen Erdäpfelsalat gibt, von bester wienerischer Süße, und ein paar Preiselbeeren sind auch dabei.

Hier zum besseren Verständnis gleich einmal das Rezept, so selbstverständlich aufgeschrieben, wie in der Wiener Wirtshausküche gekocht wird.

Rostbraten dünn ausklopfen, salzen, pfeffern.

Mit Senf und Kren einreiben.

In Mehl, Eiern und Brösel panieren und in heißem Fett backen. Dazu frischer Erdäpfelsalat und Preiselbeeren.

Ich nehme einen ersten Bissen, während mir Susanne Heidinger erklärt, dass ihr Backfleisch aus Rostbraten vom Rind zubereitet werde, nicht vorgekocht, was einerseits eine Abweichung vom Original darstellt, andererseits aber dafür verantwortlich ist, dass dieses Backfleisch wirklich ausgezeichnet schmeckt, ich schneide, kaue, schneide, kaue und rede zwischendurch auch noch mit den beiden reizenden Wirtsleuten, ja, mit vollem Mund, ich

weiß, nicht nach Etikette, aber das gehört doch zu den Herrlichkeiten des Wiener Wirtshauses, dass die Etikette auch einmal Pause macht.

„Ah geh, des schaut nur so viel aus.“

Robert Heidingers Kommentar auf des Autors Feststellung, dass die Portionen reichlich sind.

Kurz hab ich Zeit für einen Blick rundherum. Der Heidinger, Selzergasse 38, fünfzehnter Hieb, ist ein Wirtshaus wie aus dem Bilderbuch. Dunkelbraune Täfelungen umfassen den Schankraum. Die Tische müssen sich nicht mit einem Tischtuch abplagen, sondern präsentieren lupenreines, grünlich schimmerndes Resopal. An der Stirnseite des Gastraums lenkt ein formatfüllendes Gemälde mit dem Titel „Weinlese in Matzen“ die Aufmerksamkeit auf sich. Nur ein mit Kreide auf eine schwarze Tafel geschriebener Hinweis fällt ein bisschen aus dem Rahmen: „Champagner Pinot-Chevauchet Joyeuse“, steht da geschrieben, und das hat mit der Liebe des Chefs zu besseren Getränken zu tun, die er seit geraumer Zeit mit seinen Gästen teilt. Aber ich greife vor.

Wenn man Robert Heidinger ganz direkt die Frage stellt, wie er zum Wirten in der

Selzergasse wurde, antwortet er erst einmal etwas unkonkret: „Das hat sich so ergeben.“ Wenn man dann ein bisschen Zeit hat, um hinter den Vorhang des Sich-Ergebens zu schauen, weil man nämlich ein Backfleisch aufessen muss, dann kommen erstaunliche Fakten ans Licht.

Das Wirtshaus gibt es schon seit ca. 1900. Es war gleichzeitig Umkleide und Kantine des nahen Rapid-Platzes, der sich nach der Gründung des Vereins 1897 auf dem Schmelzer Exerzierfeld, direkt neben der Graf-Radetzky-Kaserne, befand. Seit damals ist das Wirtshaus als Wirtshaus in Betrieb. Die Annalen wissen von einem Wein- und Bierhaus Schöffbeck, das 1938 von „einem gewissen Heidinger“ gekauft wurde, der, Achtung, weder „verwandt noch verschwägert“ mit Robert und Susanne ist. Der Wahlspruch von damals lautete „Jung und Alt / macht beim Heidinger Halt“. Die Werbetafel könnte man direkt wieder aus dem Keller holen, wenn es dort noch wäre, denn nach diversen Intermezzi heißt das Wirtshaus seit dem 19. Juli 1984 wieder Heidinger. An jenem 19. Juli wurde aufgesperrt.

Der Weg hinter die Budel war für Robert Heidinger nicht direkt, aber doch zu-

mindest indirekt vorgezeichnet. Er ist der Sohn eines Weinbauern und gemeinsam mit dem Vater lernte er, an die Wirten Wein zu verkaufen: Es war die Zeit, als Rot und Weiß als Distinktionsmerkmal noch ausreichten, allenfalls wurde der Wein noch in Alt und Neu eingeteilt. Bier gab es hell und dunkel, zusätzlich ein bisschen AF, das war die Abkürzung für alkoholfrei. Das Bild von der Weinernte in Matzen hieß Robert Heidinger jedenfalls willkommen, denn er hatte seine ersten 14 Lebensjahre im Weinviertel verbracht, bevor er in den Fünfzehnten übersiedelte und schon als junger Mann sein eigenes Wirtshaus übernahm.

„Es hat sich so ergeben.“

Robert Heidingers Antwort auf so manche Gabelung in seinem Leben

Mit Susanne ist er seit 1981 zusammen. Nachdem sie die HAK absolviert und im Hanuschkrankenhaus gearbeitet hatte, heiratete sie das Geschäft (und den Robert natürlich auch). Der gemeinsame Sohn Alexander steht inzwischen in der Küche,

und das Publikum kommt zum Essen. Es empfiehlt sich, vorher zu reservieren, weil die Hütte nämlich gern voll ist.

„Früher“, sagt Robert Heidinger, der jetzt langsam in Fahrt kommt, „haben die Leute ja nur getrunken, maximal ein bisschen was gegessen. Jetzt kommt keiner mehr zum Trinken allein.“ Was durchaus ein bisschen schade ist, weil die Weinauswahl beim Heidinger ziemlich breit und tief ist, um die Qualität der Weinkarte bildhaft zu beschreiben.

„Wie kam es denn dazu“, frage ich, „dass ihr plötzlich von Rot und Weiß auf die besseren Weine der Welt umgestiegen seid?“

Robert Heidinger, in diesem Augenblick ganz Robert Heidinger: „Es hat sich so ergeben.“

Wir reden ein bisschen darüber, ob das Geschäft früher eigentlich leichter war. Robert Heidinger: Ja. Ich frage nach den Bruchlinien zu damals: „Das Rauchverbot 2010. Da hatten wir von heute auf morgen zwei Drittel weniger Geschäft.“ Was, will ich wissen, ist eigentlich verloren gegangen seit damals: „Früher waren richtige Trinkmaschinen dabei. Da wurde gesoffen, bis die Nieren glühen.“ Gerauft wurde auch

manchmal, und wenn niemand da war, der sich in der Küche auskannte, stand Robert selbst hinter dem Herd. Alles in allem, meint er zusammenfassend, habe sich die Situation allerdings schon verbessert. Nun ist das Wirtshaus nicht für sein Essen im Allgemeinen, sondern für ein Gericht im Besonderen bekannt: das gebackene Gulasch.

Gebackenes Gulasch

Fertiges Rindsgulasch einreduzieren und erkalten lassen.

Zu Nocken formen.

In Mehl, Eiern und Brösel panieren und in heißem Fett backen.

Ich denke ja manchmal darüber nach, wie es kommt, dass Menschen auf die Idee kommen, Beeren von einem Strauch zu pflücken, sie zu trocknen, zu rösten, zu mahlen und mit heißem Wasser zu Kaffee zu machen. Die Idee, Gulasch herauszubacken, könnte nicht komplizierter sein, denke ich mir und bin entschlossen, als Antwort auf die Frage, wer sich sowas ausdenkt, nicht zu akzeptieren, dass es „sich so ergeben“ hat.

Aber ich werde verblüfft. Denn das „Gebackene Gulasch“, für das Menschen aus ganz Wien und Umgebung anreisen –„auch Touristen kommen manchmal mit irgendeinem Zeitungsausschnitt und wollen DAS essen“, sagt Susanne –, ist keine Heidinger-Erfindung. „Kennst du das Gasthaus Wagner aus Hollabrunn?“, fragt mich Robert. „Der Koch heißt Christoph Wagner, wie der Kochbuchautor. Und dem ist das Gericht eingefallen. Ihm war ein Gulasch übriggeblieben und er hatte es eingefroren. Dann dachte er aus Verlegenheit: Warum nicht herausbacken? Und so ist es dann auch passiert.“

Hier noch ein paar erhellende Infos zum gebackenen Gulasch. Das „Einreduzieren“ bedeutet, dass das Gulasch so lange auf dem Herd stehen muss, bis das Fleisch zerfällt. Es sind keine Stücke mehr zu er-

kennen, es hat sich in eine mehr oder weniger homogene Masse verwandelt. Dann muss die Masse erkalten. Sie wird so fest, dass man daraus Nocken stechen kann, die anschließend paniert werden: „Doppelt paniert!“, präzisiert Susanne, damit die Bröselhülle auch hält, wenn sie ins Fett kommt.

Es ist der Moment, als sich die Küchentür öffnet und Alexander mit einer Portion gebackenem Gulasch erscheint. Für wen? Genau. Wie schon das Backfleisch ist auch das Gulasch delikat. Hinter der Schank blickt Schäferhund Ilvy hervor, der wittern muss, dass schon eine Heidinger-Portion eine Herausforderung ist, geschweige denn eine zweite. Allerdings haben die Heidingers ein Einsehen und erteilen mir die Genehmigung, nicht aufzuessen, wir sind ja nicht beim Hot-Dog-Wettessen auf Coney Island.

Auf die Frage, wann das Geschäft am besten ist, sagen die Heidingers unisono: „Ganslzeit.“ Sie verkochen und verbraten

zwei Paletten Gänse. „Das ist“, sagt Robert Heidinger, „für die Quetsch’n relativ viel.“ Was ist der Bestseller übers Jahr? Robert: „Am meisten verkaufen wir Schnitzeln.“ Susanne: „Und Blunzeng’röstl. Das essen die Madeln.“

Wir kommen dann vom Hundertsten ins Tausendste. Reden über die Pension, die irgendwann, nämlich bald vor der Tür steht, das Alter hat man schon längst. Über die Schwierigkeit, die richtigen Nachfolger zu finden und die Veränderungen, die sich nicht vorhersagen ließen, als man seinerzeit aufgesperrt hat, zum Beispiel, wie sich Rudolfsheim verändert – „der Siebente drückt bis zu uns heraus“ –, dann sprechen wir über Lieblingswirtshäuser – „wir gehen, wenn wir frei haben in die Pizzeria Giuliano, nicht ins Wirtshaus“ –, und schon stehen die ersten Gäste vor der Tür und die Heidingers brauchen den Tisch und den Platz.

Wenn mich einer fragt, warum das so ist: Es hat sich so ergeben.

Genuss am Gaumen, Musik in den Ohren: der Radatz Kümmelbraten mit reschem Schwartel.

Der Radatz Kümmelbraten repräsentiert das Schweinerne in seiner wesentlichsten Form. Das Gute dabei: Er ist fix und fertig gebraten in den Radatz Fleischereien und Wurst-Großmärkten erhältlich! Der gut durchzogene Schweinebauch ist von unvergleichlicher Saftigkeit und strotzt nur so vor Aromen und Würze. Und dank seiner Schwarte klingt jeder Bissen wie Musik in den Ohren der Genießer. Der Radatz Kümmelbraten wird fein nach altem Familienrezept gesurt und mit Knoblauch und Kümmel gewürzt. Dann geht es ab in den Ofen, wo er zur perfekten Saftigkeit gebraten wird.

Aber Saftigkeit und Zartheit sind bei einem Kümmelbraten erst das Vorspiel der Komposition. Die wahre Kunst entfaltet die Radatz Küche beim Schwartel, das sich erst bei der richtigen Hitze und mit gekonnter Brattechnik zur perfekt reschen Kruste entwickelt. Sie krönt den Kümmelbraten würdig und verwandelt ihn erst zur vollendeten Köstlichkeit der K.-u.-k.-Küche.

Filialleiter Donauzentrum

Den fertigen Radatz Kümmelbraten kann man kalt oder warm genießen. Mein Tipp: Bei Zimmertemperatur dünn aufschneiden, Kren, Senf, Gurkerl und Schwarzbrot dazu –die perfekte Jause ist servierbereit!

Die Jankovics lieben das Essen und haben eine Leidenschaft: das Fleischerhandwerk.

Guter Geschmack ist vielleicht nicht erblich, aber er wird in Familien weitergegeben wie eine edle Mitgift oder besser: wie eine über Generationen erkochte und erschmeckte Gabe, die man weder kaufen noch kurzzeitig trainieren kann. Der Geschmack einer Familie ist das Geschenk der Großmütter und Mütter an ihre Nachfahren. Die Familie Jankovic ist so eine Familie, die tief aus ihrer eigenen kulinarischen Geschichte heraus das gute Essen liebt. Und ganz oben in der Geschmackshierarchie der Familie Jankovic steht die Mama: Gorica, von allen kurz und liebevoll Goca genannt.

Goca ist Mutter von Zwillingen, Aleksandar und Nikola, und leitet die Radatz Fleischerei in der Josefstadt: „Ich war daheim in Serbien Drehmaschinentechnikerin, das hatte also gar nichts mit Essen zu tun gehabt. Als wir nach Wien gekommen sind, hab’ ich auch beruflich meine Liebe zum Essen entdeckt. Zuerst beim Trünkel und dann kam ich zum Glück zu Radatz. Seit 2017 bin ich hier in der Josefstadt. Daheim Mutter von Zwillingen und hier die Filialmama für meine Stammkunden und mein Team.

Während der Corona-Zeit waren wir hier als Team so etwas wie die Schutzengel unserer Josefstädter. Denn eines habe ich bei Radatz erleben dürfen: Wir sind eine Familie. Man hört uns zu. Wir sind nicht egal! Meine Kunden gehören zu dieser Familie.“

Und Gocas Leibspeise? „Gekochtes Rindfleisch mit Fisolen!“ Aber Mama Jankovic konnte auch ihre eigenen Söhne mit dem Radatz Virus anstecken. Nikola ist seit fünf Jahren bei Radatz und lebt seine Leidenschaft für die Fleischerei in der Radatz Fleischerei Währing aus: „Ich koche gerne und liebe es, mit unseren Kunden übers

Essen zu reden und ihnen Tipps zu ihren Rezepten geben zu können. Kochen und Schmecken haben wir während unserer Lehre bei Radatz hautnah in der Gruppe vorgelebt bekommen. Was gibt es Schöneres, als mit Leuten zu tun zu haben, die sich auf ein gutes Essen freuen. Selber koche ich gerne mit asiatischer Note und experimentiere wild herum. Aus der Wiener Küche ist mir der Zwiebelrostbraten mit Simmentaler Rindfleisch von Radatz am liebsten.“

Aleksandar Jankovic hat ebenfalls bei Radatz seine Lehrzeit absolviert und widmet sich in Hietzing der Fleischereikunst. Aber Kochen überlässt er seinem Bruder und der Mama: „Ich liebe die gute Küche, das Schneiden von Fleisch, das Gestalten von Platten und ich rede gerne über das Essen und am gedeckten Tisch beim Essen – wenn alles fertig ist. Was ich mir selber am besten mach’, wenn ich hungrig bin: Eine resche Handsemmel, Wiener Wurst vom Radatz, ein Gurkerl, eine Scheibe Gouda und fertig ist meine Kreation, die Aleksandar-Semmel.“ Was aber isst die Familie als Familie am liebsten, was ist ihr geschmackliches Erbe? Antwort unisono: „Sarma!“ Sarmarouladen von Goca, das kulinarische Herz einer Familie, die das Essen liebt und fürs Essen lebt.

Willst du auch Teil der Radatz Familie werden? Dann informiere dich über eine spannende Lehre, die schmeckt!

www.radatz.at/lehre

Vom Fleckerl weg köstlich – denn ratzfatz geht’s zum klassischen Soul Food Altösterreichs.

Unaussprechlich gut sind die Haluschka wegen ihres fidelen Namens, der sich vom slowakischen „Halušky“ herleitet. Denn so heißen die Nockerln des slowakischen Nationalgerichts, das man im Original mit Brimsen, in der Wiener Haluschka-Diaspora der Einfachheit halber mit Topfen zubereitet. Darüber knusprig geröstete Grammeln und ebensolche Speckstreifen vom Stastnik – Dobrú chuť!

Zutaten für 4 Portionen

300 g Fleckerl

Salz

1 EL Öl oder Schweineschmalz

100 g Frühstücksspeck, in feine Streifen geschnitten

160 g Grammeln, gehackt

1 Knoblauchzehe, geschält, fein gehackt

200 g Sauerrahm, glattgerührt

300 g Bröseltopfen

Salz

Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Edelsüßes Paprikapulver zum Bestreuen

Die Fleckerl in gut gesalzenem Wasser bissfest kochen, abseihen und warmhalten.

4 EL Schnittlauchröllchen 3 1 2 4 5

Die Fleckerl hinzufügen, alles gut vermischen. Den glatt gerührten Sauerrahm unterheben und kurz durchziehen lassen.

Den Topfen zugeben, wieder alles gut vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Öl oder Schmalz in einer Pfanne erhitzen, den Speck darin knusprig anrösten, die Grammeln und den Knoblauch zugeben und kurz durchrösten.

Die Haluschka anrichten, mit Paprikapulver und Schnittlauchröllchen bestreuen.

Frische Grammeln – erhältlich in allen Radatz Fleischereien & Wurst-Großmärkten

Almdudler-Miteigentümerin Michaela Klein lebt mit Almdudler und sorgt auch ohne Kräuterlimo für guten Geschmack.

Almdudler als Familienmitglied Michaela Klein und Almdudler gehören zusammen wie Marianne und Jakob, das kultige Trachtenpärchen auf der Flasche mit ihrer ikonischen Formgebung. Als Tochter des Firmengründers Erwin Klein, der Almdudler 1957 erfand, lebt sie seit ihrer Geburt mit der Schöpfung ihres Vaters: „Almdudler ist für meinen Bruder Thomas und mich wie ein liebes Familienmitglied, mit dem wir aufgewachsen sind wie mit einem Geschwisterchen. Almdudler war einfach immer da, stand bei uns auf dem Familientisch. Wir haben’s auch immer gerne getrunken, ganz selbstverständlich. Ich glaube, dass Almdudler mittlerweile zu einem Kulturgut avanciert ist, das für Wien und Österreich steht wie kaum ein anderes Getränk. Ein in Flaschen abgefüllter Botschafter unseres Landes, der ein gutes Gefühl vermittelt. So wie eine Erinnerung an gute Zeiten und schöne Momente. Vielleicht ist das auch ein Erfolgsgeheimnis unserer Marke. Mein Vater war einer der letzten Sodawasserabfüller Wiens, der diese schönen Siphonflaschen an Wiens Heurige und Wirtshäuser lieferte. Er hat damals den ersten Almdudler für meine Mutter als Hochzeitsgeschenk gebraut. Als schmeckbares Erinnerungsstück an ihre Urlaube in den Südtiroler Bergen. Also ein Rezept, das aus Liebe entstanden ist. Dieser Geist wurde in der Flasche wie magisch eingefangen und ist immer

lebendig geblieben. Almdudler schmeckt nach „good times“, nach Kindheit und Augenblicken in der Natur und in lieber Gesellschaft gleichermaßen.“

Almdudler braucht Liebe und Pflege Michaela Klein über ihre Rolle im Gefüge der Weltmarke Almdudler: „Wiens Kulinarik und Almdudler sind untrennbar miteinander verbunden. Es ist schön, Teil dieser kostbaren Markenkultur zu sein und auf „unseren Almdudler“ aufzupassen. Mein Bruder Thomas und ich sitzen ja beide im Aufsichtsrat und nehmen diese Position sehr ernst und aktiv wahr. Auch unser neuestes Kind, das Spezi, eine Mischung aus Cola und Orangenlimo, die viele von uns aus der Kindheit kennen, folgt ganz konsequent dieser Tradition. Wir füllen ein Lebensgefühl in Flaschen, das Menschen schöne Augenblicke vermittelt, die sie Schluck für Schluck aus dem Alltag holen. Ganz ohne Alkohol, nur durch guten Geschmack. Und eine sehr behutsam gepflegte Markenkultur.“

So schmeckt Familie

Guten Geschmack in eine Flasche abzufüllen, war den Kleins aber nie genug. Schon der Firmengründer Erwin Klein hat sich als Unterstützer kultureller Projekte einen Namen gemacht und in vielen auch selbst mitgewirkt. Für Michaela Klein war es aber immer wichtig, guten

Geschmack im Unternehmen zu leben und auch nach außen wirken zu lassen. So fanden sich auch Almdudler und Radatz in ihrem sozialen Engagement. Michaela Klein über den guten Geschmack abseits von Kohlensäure und Flaschenabfüllung: „Almdudler war seit der Unternehmensgründung ein echter Familienbetrieb. Das heißt, dass für uns jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter vor allem ein Familienmitglied ist – Menschen, für die wir verantwortlich sind und die zu uns gehören. Almdudler lebt von der Gemeinschaft im Unternehmen und liefert Geselligkeit. Wir sind entlang aller Prozesse und Hierarchien ein zutiefst soziales Unternehmen, oder besser: eine Familie.“

Tralalobe!

Aber was hat’s mit dem so magisch klingenden „tralalobe“ auf sich, Frau Klein?

„Wir haben immer empfunden, dass wir mehr beitragen müssen, um „guten Geschmack“ zum Leben zu erwecken. Also haben wir ein Sozialprojekt gesucht, das wir aktiv unterstützen können. Ich habe damals schon selbst Sommercamps veranstaltet, um jugendlichen Flüchtlingen während ihrer schwierigsten Zeiten zu helfen. Zur gleichen Zeit haben wir mit Franz Radatz und Thomas Zedrosser von Radatz eine Schule in Äthiopien unterstützt.

Wie zufällig habe ich damals in Afrika meine Übersetzungs-App eine Übersetzung

Michaela Klein, Almdudler-Miteigentümerin und Tralalobe-Mitgründerin

für „sehr toll!“ suchen lassen. Das Ergebnis klang ungefähr so wie „tralalobe!“. Es hat sich nachher herausgestellt, dass keine afrikanische Sprache das Wort „tralalobe“ kennt. „Tralalobe“ steht für uns persönlich einfach für alles, was wir in Wien „leiwaund“ nennen. Oder heute wäre das „mega“. Also blieb Tralalobe der in einen Namen übersetzte Kern unseres sozialen Engagements.“

Eine Erfolgsstory des guten Geschmacks

„Dann lernten wir Andreas Dienhofer kennen, den heutigen Geschäftsführer von Tralalobe – und der von Radatz und Almdudler gegründete Verein wurde zur Erfolgsstory in der Hilfe geflüchteter Kinder und Jugendlicher. Aktuell haben wir 91 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 29 Wohneinrichtungen und betreuen 508 Menschen aus 37 Ländern. Wir bieten Rechtshilfe und begleitende Unterstützung im Integrationsprozess der jungen Menschen, die hier ein neues Leben beginnen. Wenn man so will, schmecken Almdudler und Radatz schon sehr tralalobe, also ein bisserl sehr leinwand! Auch wenn man keine Würstel oder Limos mag.“

Ganz einfach gutes Essen Wenn’s um Essen und Trinken geht, pflegt Michaela Klein eine sehr intensive Liebesbeziehung mit der Wiener Küche, die in der familiären Küche ihrer Kindheit begann und mit ihrem Ehemann Helmuth Unger eine lebenslange Fortsetzung findet: „Bei uns daheim wurde immer gekocht. Meine Mutter kochte ganz klassisch die traditionellen Gerichte der Wiener Küche. Diese waren köstlich, aber das Wesentliche, das uns prägte, war das Essen im Kreis der Familie. Wir saßen rund um den Esstisch, konnten reden, gemeinsam genießen. Am Sonntag gab es natürlich Schnitzel. Für uns alle und immer gleichzeitig. Ich habe damals auch die Freuden der einfachen Küche lieben gelernt. Diese Liebe ist mir bis heute geblieben. Was gibt es im Sommer Besseres als einen Wurstsalat! Natürlich mit einer super Knacker vom Radatz. Mit einem Dressing, das ich selbst anmache. Da kommt dann alles rein, was ich daheim finde. Vom Käse bis zu Gemüse und Resteln. Ich liebe diese Einfachheit. Zum Beispiel meine geliebten gekochten Erdäpfeln mit Topfen und Sardellen. Dabei müssen natürlich die

„Tralalobe“ steht für uns persönlich einfach für alles, was wir in Wien „leiwaund“ nennen.“

Ihre Spende hilft! tralalobe.at AT70 2011 1841 5332 5500

Eine Leibspeise: Kalbsleber in Balsamicosauce mit Püree Familienmitglied Almdudler immer mit am Tisch

Erdäpfeln super Qualität haben, der Topfen auch und bei den Sardellen bin ich ein wenig wählerisch. Die müssen schon nachhaltig gefischt sein und als Fisch erkennbar bleiben, wenn man das Glas öffnet …“

Essen soll rundum guttun „Einfach essen, heißt ja auch, Wert auf gute Zutaten zu legen, die allen guttun. Meiner Seele, meinem Körper und auch denen, die sie produzieren. Und natürlich auch unserer Umwelt und den kommenden Generationen. Wenn ich daheim für unsere Kinder koche, dann nehm’ ich, was da ist und versuche, das Optimum rauszuholen. Zum Beispiel hab’ ich gestern Pasta gekocht mit Frischkäse und Zitronen. Das war ein großer Genuss. Mit nur drei Zutaten, in wenigen Minuten Kochzeit und mit annähernd null Küchenabfällen. Die ganz großen Köche kochen ja auch einfach, wenn man sich das genau anschaut. Ohne Chichi, gradaus gut kochen und jede Zutat maximal zur Geltung bringen. Ohne Verschwendung, ohne lange Wege und falschen Luxus. Das ist gutes Kochen und Essen. Punkt. Alles andere ist eine Küche des Zuviel und hat nichts mit Kreativität oder „Fine Dining“ zu tun.“

Gastgeberin und Gast

Da gibt es aber noch eine Leidenschaft, die Michaela Klein mit ihrem Mann Helmuth Unger teilt. Sie geht gerne essen und ist gerne selbst Gastgeberin. „Helmuth und ich haben gemeinsam im Finsteren Stern gearbeitet und nicht nur uns kennengelernt, sondern auch unsere Liebe zur Gastronomie und vor allem zum Wein. Daraus entstand Helmuths Weinhandel, der bis heute sehr erfolgreich ist, und unsere zwei Lokale „Unger und Klein“. Dort gibt’s feine Weine und kleine Happen, vieles davon kommt von Radatz. Bei Radatz gibt’s übrigens auch unsere Weine in jeder Fleischerei. Aber ich gehe auch gerne essen. Am liebsten fahre ich nach Tulln zum Gasthaus Sonne der Familie Sodoma. Das ist ein Wirtshaus wie aus dem Bilderbuch. Und die Sodomas kochen halt exakt so, wie es mir schmeckt. Regionale Küche mit den besten Zutaten. Schauen Sie sich dieses Monument von einem Schankraum an. Der gehört alleine schon unter Denkmalschutz gestellt. Hier gibt es die besten

Gansln der Welt, die besten Grammelknödeln und überhaupt ist alles hier für mich das Beste seiner Kategorie.“

Innere Werte und Senf mit Wurst Aber es gibt beim Sodoma noch etwas, das Michaela Klein über alles liebt: „Leber! Leber in jeder Form ist mir vom Fleisch das Liebste. Oder besser: von den Innereien. Ich liebe alle Innereien, die haben am meisten Geschmack und es ist mir auch moralisch ein Anliegen, alles vom Tier zu essen. Alles! Aber am liebsten Leber. Gebacken, geröstet, als Pastete oder auf Venezianische oder Berliner Art. Leber liebe ich. Und Senf in allen Variationen. Meine Familie hat auch einmal Senf hergestellt, den Albatros Senf aus Wien. Und so schließt sich der Kreis: Wegen dem Senf ess’ ich auch so gerne Würstel. Am besten beim Würstelstand und nur vom Radatz. Wegen dem rundum guten Geschmack, eh schon wissen ...“

Das Runde muss ins Saftige: Semmelknödel im Handumdrehen

Der Radatz Surschopf ist einer der saftigsten Braten, der den heißen Radatz Ofen verlässt. Aber sein köstlicher Saft sucht seine perfekte Abrundung. Etwas, das ihn genüsslich aufnehmen lässt und seine sämige Herrlichkeit zum delikaten Bissen macht. Etwas wie einen zart-flaumigen Semmelknödel. Rund wie die aufsteigende Sonne, die sich aus dem goldbraunen Saft des Bratens erhebt. Diese zutiefst österreichische Rundlichkeit ist wie geschaffen, um den Surschopf zu ergänzen. In wenigen Handgriffen zubereitet, schließt er mit vollkommener Form den Kreis des Genusses. Radatz hat aber auch Rat für eilige Köche: Knödel gibt’s auch fertig in Ihrer Radatz Fleischerei …

6 altbackene Semmeln in Würfel geschnitten mit 250 ml lauwarmer Milch übergießen und diese kurz einziehen lassen.

Dann 50 g Butter im Pfandl zerlassen, 3 EL gehackte, glatte Petersilie darin schwenken und alles in die Semmelmasse rühren.

Ganze 3 Eier (ohne Schale;-)) mit 1 EL Weizengrieß verquirlen, behutsam salzen und ebenso gefühlvoll in die Semmelmasse unterheben.

Final 2 – 3 EL Weizenmehl zugeben.

Mit befeuchteten Händen 6 gleich große Knödel formen und schwach wallend ca. 15 Minuten ziehen lassen. Die Knödel sind fertig, wenn sie locker aufschwimmen. Dann zum Surschopf servieren, mit Saft satt übergießen und dann reißen, nie schneiden! So saugt sich der Bissen perfekt mit Saft voll – wegen der maximal optimierten Tunk-Oberfläche. Aber das ist schon die gehobene Physik der genussvollen Abrundung des Schopfbratens Wiener Schule! Kurz gefasst: Lassen Sie sich das schmecken!

Radatz KAMINSTELZE 1.000 g

Radatz RAUCHSCHOPFER

700 g

Radatz KÄSEKRAINER & KÄSEKRAINER SCHARF à 700 g

FRANKFURTER & DEBREZINER à 240 g

Radatz SELCHRIPPEN

700 g

Stastnik VIER SORTEN HEURIGENSTANGERL à 70 g

FRISCH AUS DER PRODUKTION

Radatz RAUCHFLEISCH 1.000 g

Radatz KÄSE WALDVIERTLER mit feinem Emmentaler 340 g

Stastnik KANTWURST & UNGARISCHE SALAMI à 100 g

Marktleiter Patrik Vidović und Radatz Mitarbeiter David Tuka

Radatz Wurst Großmarkt

Langenzersdorf

Weißes Kreuz Str. 3

2103 Langenzersdorf

Tel. +43 664 889 87 643

Öffnungszeiten

Mo – Fr: 8 – 18 Uhr

Sa: 8 – 15 Uhr

450 m2 – ein Wurst-Großmarkt eben