PROTECCIÓN HERBICIDA DE LA SOYA CONTRA MALAS HIERBAS

Expertos recomiendan tomar en cuenta puntos claves como rociar malezas pequeñas, aplicar herbicidas residuales y obtener buena cobertura.

EL MANEJO DE TRANSICIÓN EN VACAS DEFINE LA PRODUCTIVIDAD

Entre el 30 al 50% de las vacas lecheras sufren alguna enfermedad metabólica, nutricional o infecciosa en esta etapa, incluso el 68% muere.

recién nacido

ESPECIAL AGRÍCOLA:

P. 08 P. 20 P28-29 P18 PRECIO NACIONAL 25 Bs / SANTA CRUZ / BOLIVIA / AÑO 14 / Nº 179 / DICIEMBRE 2022

Enferemedades del maíz ESPECIAL PECUARIO: El rol del calostro en el ternero

EDITORIAL

AVASALLAMIENTOS, PUNTO DE INFLEXIÓN PRODUCTIVO

Tal vez empiece este editorial con algo obvio para muchos, natural para otros, pero indignante para la gran mayoría, empecemos..., cuando uno inicia un negocio, en este caso el agropecuario, ya sea agricultura extensiva o intensiva, pecuaria intensiva o extensiva, se analiza la factibilidad del negocio, seguridad jurídica que dan las instancias públicas, la oportunidad de crecimiento y básicamente el negocio sustentable en el tiempo. El negocio agropecuario tiene un aditamento adicional que no tienen los otros negocios, se trata de fusionar el negocio como tal, con el dar seguridad alimentaria como aspecto fundamental para ser sustentable en el tiempo, y para eso se tienen que ver muchos aspectos que no van generalmente acompañados de ser renta-

bles o no, sino se ser responsables o no con el “Negocio agropecuario”.

Toda esta introducción “obvia”, va direccionada a.…, quien va a arriesgar su vida por este negocio, lo antes mencionado puede ser el día a día del negocio, pero los avasallamientos van enfocados a arriesgar vidas humanas, y es en este punto donde uno se para, mira y razona..., ¿estaré en el camino correcto?, este punto, si bien no es nuevo, ahora tiene un tinte mucho más violento.

STAFF

Directora General Karina Vázquez Hurtado kvasquez@publiagro.com.bo 776-12072

Gerente General Enrique Anzoátegui Tapia eanzoategui@publiagro.com.bo 773-86057

Periodistas

Duda Alejandra Anzoátegui V. prensa2@publiagro.com.bo 78561710

Karina Vazquez Hurtado kvasquez@publiagro.com.bo 776-12072

Diseño y Diagramación Carlos M. Chipana Castro diseno2@publiagro.com.bo

Fotografías Publiagro - Archivos

Dirección Urbanización Los Mangales Calle 3 Casa 13-B www.publiagro.com.bo

Derechos Reservados Impuestos Nacionales NIT: 336300029

Registro de Comercio FUNDEMPRESA: 00297924

Derechos de Autor SENAPI: 117047 - C

Licencia de Funcionamiento HAM: 326652

Registro Obligatorio de Empleadores ROE: 336300029 - 1

Registro BBVA Prevision: 304546

Seguro de Salud CPS: 927 - 7 - 2673

CAINCO: C009183 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia.

2

PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

Esta revista es un producto de: Miembro de la:

Reconocimiento al trabajo periodístico agropecuario Septiembre 2013

Reconocimiento al trabajo periodístico agropecuario de parte de FEGABENI Mayo 2022

GENERAL

P2

EDITORIAL

P4 SUMARIO: Nuestro Contenido

P6-7 ESPACIO DE ORO: Empresa Agroquímica Boliviana (ABSA)

AGRÍCOLA

P8 ESPECIAL AGRÍCOLA: Enfermedades del maíz

P10 Informe Técnico: Enfermedades foliares del maíz

P12-14 Informe Técnico: Mancha foliar en el maíz

P16 Informe Técnico: Carboncomún, enfermedad que afecta al maíz

DESTACADO

P18 DESTACADO: Protección herbicida de la soya contra las malas hierbas: no hay tiempo para errores

PECUARIO

P20 ESPECIAL PECUARIO: El calostro P22-23 Informe Técnico: El rol del calostro en el ternero recién nacido P24-26 Informe Técnico: Métodos de calostrado del ternero recién nacido

DESTACADO

P28-29 DESTACADO: Vacas lecheras: El manejo de la transición define la productividad P30-31 Informe Técnico: Forrajeras tropicales para producción de leche a pasto

4 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

ESPECIAL AGRÍCOLA ESPECIAL PECUARIO EDICIÓN·179 8 20 LAS OPINIIONES VERTIDAS POR LOS AUTORES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN A LA LINEA DE OPINION DE LA REVISTA PUBLIAGRO.

SUMARIO

El premio se entregó en una ceremonia que se realizó en San Francisco (Estados Unidos) donde estaban representados todos los importadores de Latinoamérica. Solo hubo dos premiados, entre ellos ABSA.

La empresa Agroquímica Boliviana S.A. (ABSA) recibió el premio Customer Experience Awards (Premios Experiencia del Cliente) en una ceremonia que se realizó en la ciudad de San Francisco (Estados Unidos) y la que asistieron todos los importadores de la marca CASE IH de Latinoamérica.

Esta distinción reconoce la satisfacción de los clientes con la atención recibida por parte de la compañía y engloba también el cumplimiento de objetivos en relación a las ventas, repuestos y asistencia posventa.

“Estamos muy contentos porque se trata del reconocimiento al trabajo de todo el año y esta vez nos tocó recibir el galardón

de Latinoamérica en un evento donde estaban representados todos los países”, dijo con marcada emoción Ernesto Eterovic, presidente de ABSA.

En esta actividad de cierre de temporada también se analizó la performance de lo que fue el 2022 y también se hizo una evaluación de lo que se presentará el 2023.

También se pudo ver los avances de la agricultura en el mundo y lo que CASE IH tiene para ofrecer en los próximos años.

Eterovic enfatizó que este premio significa mucho porque es un reconocimiento al trabajo de la empresa, al cliente y a todos los que hicieron posible esta conquista.

“Hemos trabajado mucho para conseguir estas metas, ya que el 2022 ha sido un año duro, queremos seguir avanzando como ABSA en Bolivia y con la marca CASE IH que viene creciendo de manera sostenida”, agregó

ESPACIO DE ORO 6 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

“Lo hemos recibido como un premio para todos, esto compromete a los socios a apostar más por Santa Cruz y Bolivia en lo referido a todo el trabajo relacionado con el campo, la agricultura y la ganadería. El personal está muy contento porque esta es una cadena, para llegar a este punto todos tuvieron que hacer de la mejor manera su trabajo, por eso esta distinción se la dedico a ellos.

Pese a los problemas sociales, ABSA se planteó nuevos retos y metas con el trofeo del Customer Experience Awards que permite culminar el año con alegría y seguir con el buen nivel de atención al cliente.

Para el 2023 queremos traer equipos nuevos, es una de las prioridades, pero con la novedad de que se incursionará más en ciertas áreas como las sembradoras, las fumigadoras y las cosechadoras.

En Estados Unidos ya se pudo observar toda la tecnología que llegará a Bolivia con la marca CASE IH, que representará un aporte importantísimo para los agricultores bolivianos”

“El premio es un gran logro para la empresa y un reconocimiento por lo hecho tanto con el equipo comercial, servicio y repuestos, para todos los que somos parte de la empresa. Esto nos va a dar mucho ánimo para seguir trabajando y alcanzar mejores objetivos. Había la sospecha de que ABSA iba a recibir un premio, debido al trabajo excelente desarrollado en los dos últimos años, pero la sorpresa fue obtener el primer premio de todos los concesionarios de Latinoamérica.

En la feria VIDAS la empresa recibimos distinciones como mejor stand y allí se pudo ver la felicidad de los clientes con la provisión de máquinas y repuestos, por ello se pretende finalizar este año con la mejor energía y la idea de arrasar el 2023”

“Este es uno de los muchos programas que presenta Case Agriculture que se enfoca y nos ayuda a ser cada vez más profesionales, no perder el foco de estar cerca del cliente e ir de la mano también con la tecnología. Este resultado se consigue cuando se completa ciclos como la capacitación del equipo técnico y las ventas, para cumplir una serie de objetivos que se tienen que cumplir y tener claro que es lo que el mercado en Bolivia requiere y estar listos para los cambios. Sabemos que estos años han sido muy especiales con muchos imprevistos, nuevos desafíos y por suerte estamos logrando la adaptación a estas situaciones, por ello estamos satisfechos”.

ESPACIO DE ORO 7 DICIEMBRE 2022 / PUBLIAGRO

Ernesto Eterovic Presidente de ABSA

Ernesto Eterovic (hijo) Gerente comercial de ABSA

Carlos Landívar, Gerente general de ABSA

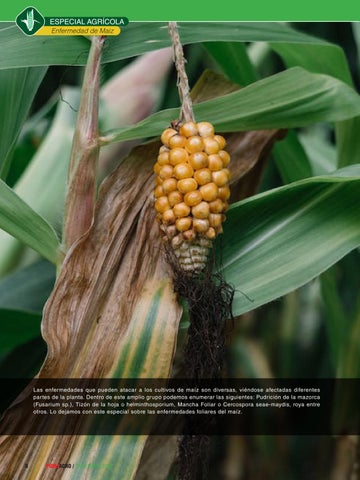

ESPECIAL AGRÍCOLA

Enfermedad de Maiz

Las enfermedades que pueden atacar a los cultivos de maíz son diversas, viéndose afectadas diferentes partes de la planta. Dentro de este amplio grupo podemos enumerar las siguientes: Pudrición de la mazorca (Fusarium sp.), Tizón de la hoja o helminthosporium, Mancha Foliar o Cercospora seae-maydis, roya entre otros. Lo dejamos con este especial sobre las enfermedades foliares del maíz.

8 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

ENFERMEDADES FOLIARES DEL MAÍZ

La importancia que tiene el cultivo de maíz en todo el mundo es incuestionable, además de mostrar unos rendimientos crecientes en los últimos años. Sin embargo, algunas plantaciones se ven amenazadas por la incidencia de enfermedades causadas por bacterias y hongos fitopatógenos, responsables de una disminución del volumen de las cosechas. Algunos de estos organismos pueden originar mermas del rendimiento muy considerables, sobre todo si las condiciones ambientales reinantes en el entorno son favorables para su desarrollo y dispersión.

Enfermedades del maíz

Las enfermedades que pueden atacar a los cultivos de maíz son diversas, viéndose afectadas diferentes partes de la planta. Dentro de este amplio grupo podemos enumerar las siguientes: Pudrición de la mazorca (Fusarium sp.)

• Tizón de la hoja (Helminthosporium turcicum)

• Mancha foliar (Cercospora zeae-maydis)

• Carbón común o “Huitlacoche” (Ustilago maydis)

• Roya (Puccinia polysora)

• Mancha café o peca (Physoderma maydis)

• Mildiu (Sclerospora sorghi)

• Pudrición del tallo (Pythium sp., Fusarium sp.)

• Rayado de la hoja (Diplodia macrospora)

• Mancha de chapopote (Phyllachora maydis)

• Falso carbón de la espiga (Ustilaginoidea virens)

• Rayado bacteriano (Pseudomonas rubrilineans)

La mayor o menor incidencia de estas enfermedades dependerá de la región donde esté localizado el cultivo, cuyo crecimiento y daños aumentará en función de dos factores fundamentales, como son, las condiciones ambientales del entorno y el nivel de infección previo que se presente.

En el presente documento nos vamos a centrar en tres enfermedades características de este cultivo, donde la principal incidencia se produce en la zona foliar de la planta. Dichas enfermedades son el tizón de la hoja, la mancha foliar y el carbón común.

ESPECIAL AGRÍCOLA Enfermedad de Maiz 10 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

ADAPTABILIDAD PRECISIÓN EFICIENCIA RESULTADOS

Una máquina diseñada para atender, en cada detalle, las necesidades del productor.

Use el Código QR y descubra Meridia 200.

MERIDIA

200

Compuesta por máquinas rígidas y articuladas y amplitud de 25 grados que se adaptan perfectamente a las condiciones de suelo y de relieve de su cultivo.

Alta disponibilidad de trabajo, excelente rendimiento del flujo de paja y tecnología de punta para garantizar la máxima calidad en las operaciones de siembra.

#NuevosTiempos #NuevasSoluciones

2 dcb.com.br

MANCHA FOLIAR EN EL MAÍZ

Esta enfermedad es causada por el hongo Cercospora zeae-maydis, conocida también como mancha gris de la hoja. Fue reportada por primera vez en 1925 por Tehon y Daniels en Estados Unidos, concretamente en el estado de Illinois. Actualmente, presenta una gran dispersión a nivel mundial, ya que ha colonizado prácticamente todo el continente americano, África y China. De este modo, es reconocida hoy día como una amenaza para las zonas productoras de maíz en el mundo.

En Estados Unidos ha afectado a más de 20 millones de hectáreas, siendo considerada una enfermedad endémica en la “faja maicera” de este país. En el centro y sur de América continúa su propagación, extendiéndose hasta países como Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela y las Islas del Caribe, principalmente Trinidad-Tobago (Chupp, 1953; Boothroyd, 1964; Latterell y Rossi, 1983). En África, donde el maíz constituye la base de la dieta alimenticia, está causando enormes bajas en el rendimiento de

los cultivos y en la calidad del grano, lo que está provocando serios problemas. Ha sido identificada en diversos países del continente como Zimbabue, Zambia, Etiopía, Malawi, Mozambique, Nigeria, Suazilandia, y Tanzania (Ward et al., 1977, 1996; Nowell,1997). Asimismo, Coates y White (1995) han reportado la presencia de esta enfermedad en China. Cercospora zeae-maydis se desarrolla solamente sobre hojas de maíz y no se transmite por la semilla, en este caso el grano (Stromberg y Donahue, 1986).

La forma de dispersión es similar a la que presenta el hongo patógeno anterior (Helminthosporium turcicum), es decir, sobrevive en los restos vegetales infectados presentes en el suelo y durante la primavera produce esporas o conidias, especialmente durante periodos de elevada humedad, las cuales son diseminadas por el viento (McGee, 1988; Richardson, 1990).

Es preciso reseñar que este hongo puede permanecer en dormancia cuando las condiciones climáticas son secas y cálidas, activándose rápidamente cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables

ESPECIAL AGRÍCOLA Enfermedad de Maiz 12 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

Enfermedad de Maiz

(Thorson y Martinson, 1993; Jenco, 1995).

Las plantaciones nuevas en pleno desarrollo vegetativo son las más sensibles a los ataques, donde las hojas inferiores son las primeras en ser afectadas, pasando casi inadvertidas en el periodo inicial de la infección. Posteriormente, se extiende a otras hojas de la planta o a otras plantas por medio de la lluvia y el viento. Además, esta enfermedad tiene la característica de esporular profusamente, incrementando el número de lesiones de forma rápida, sobre todo en el follaje, si se dan las condiciones climáticas favorables para su desarrollo.

En definitiva, cuando la mancha foliar se extiende por todo el cultivo, favorecida por condiciones húmedas y templadas y, especialmente cuando las plantas de maíz se encuentran en pleno desarrollo vegetativo, las lesiones producidas en el follaje se unen causando una extensa necrosis sobre todo la planta que debilita el desarrollo del cultivo (Ward, 1996), incluso se origina un deterioro de los tallos y las plantas más afectadas se acaman.

De este modo, las temidas pérdidas de producción se presentan cuando el tejido fotosintético no puede funcionar correctamente debido a las lesiones sufridas en la superficie vegetal, ya que dichas lesiones (manchas) y la muerte prematura de las plantas limitan la interceptación de la luz solar y afecta a la translocación de materiales fotosintetizados, los cuales son necesarios para el llenado y desarrollo de los granos. Es importante destacar que el 75-90 % del material fotosintético se produce en las hojas superiores del maíz (Allison y Watson,1996). A todo esto, hay que añadir que las plantas de maíz susceptibles a esta enfermedad, cuando son infectadas, mueren o quedan inactivas fisiológicamente 30 días antes de llegar a su madurez fisiológica (Jenco, 1995; Ward, 1996). Por tanto, cuando el cultivo está fuertemente infestado, las mazorcas son más pequeñas, con menos granos y de menor tamaño, reduciendo drásticamente la cosecha.

En cuanto a los síntomas visibles en las plantas, las lesiones inmaduras se presentan inicialmente como pequeñas manchas necróticas rectangulares de 1 a 3 mm. Sin embargo, las lesiones maduras pueden ser fácilmente diferenciadas de otras enfermedades foliares, mostrando un color variable entre gris y café claro, de forma rectangular con una longitud comprendida entre 5 y 77 mm y una anchura de 2 a 4 mm, cuya característica más representativa es su disposición paralela con respecto a las nervaduras de la hoja. En ataques severos, se unen cubriendo prácticamente toda la hoja.

En lo referente a las medidas de control, las formas de combatir los efectos de esta enfermedad son básicamente los mismos que con otros hongos patógenos responsables de enfermedades en los cultivos de maíz, resultando ciertamente fundamentales:

- Rotación de cultivos , evitando así el monocultivo o la siembra continua de maíz.

- Labores de labranza , que eliminan de la superficie los restos vegetales infectados, los cuales resultan un foco de dispersión terrible de la enfermedad. Según Singini y Rooyen (1995), los modelos intensivos de los últimos años en los que se ha establecido una agricultura de mínima labranza han permitido la expansión del patógeno.

- Híbridos genéticamente resistentes , ya que la gravedad de las lesiones varía en función del genotipo de maíz afectado. De esta manera, las variedades más sensibles presentan unos daños más numerosos y severos con lesiones necróticas, mientras que las variedades moderadamente resistentes muestran lesiones menos graves con manchas cloróticas.

- Aplicación de productos fungicidas , que pueden ralentizar la incidencia, así como la velocidad de desarrollo de Cercospora zeae-maydis en el cultivo. Todas estas medidas pueden reducir, en mayor o menor medida, la presencia y, por tanto, el daño en las plantaciones de maíz. Tomar medidas, especialmente preventivas, nunca está de más.

ESPECIAL AGRÍCOLA

14 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

CARBÓN COMÚN, ENFERMEDAD QUE AFECTA AL MAÍZ

Otra enfermedad que afecta al maíz es el carbón común o “Huitlacoche”, causada por el hongo Ustilago maydis, aunque también puede aparecer sobre otras gramíneas. Su distribución es cosmopolita, afectando a plantaciones de diversas regiones del mundo.

Este organismo fitopatógeno ataca las hojas de la planta, pero también los tallos, las raíces adventicias y las mazorcas, en las que produce las conocidas agallas tipo tumor que se forman en los tejidos en activo crecimiento. Por tanto, se trata de estructuras fúngicas, al principio de color blanco que se torna gris en la madurez y en cuyo interior alberga una masa oscura, hecho por el que se llama “carbón del maíz”, formada por las teliosporas del hongo (esporas del carbón), las cuales se liberan por la ruptura de la agalla como consecuencia de su deshidratación. Todos los tejidos meristemáticos son susceptibles a la infección, en los que se empiezan a observar los síntomas a los 10-14 días después de producirse. El ataque de Ustilago maydis puede producirse potencialmente a todas las partes de la planta, pero ocurre con más frecuencia en los elotes tiernos. Las agallas formadas en la semilla resultan a partir de infecciones en los ovarios, siendo afectados de forma general los granos de la punta de la espiga. Asimismo, el número y la localización de dichas agallas depende, fundamentalmente, de la edad de las plantas y del momento de la infección.

El carbón común suele hacer acto de presencia en el cultivo cuando se presentan unas condiciones climáticas húmedas y lluviosas, a lo que hay que sumar, según diferentes trabajos realizados, un incremento importante del número de agallas cuando se han provocado heridas en los tejidos (caída de granizo, daño mecánico por herramientas o maquinaria, fuertes vientos o la acción de insectos masticadores). En este sentido, las heridas inducen la división y el alargamiento celular, incrementando así la susceptibilidad al patógeno. A su vez, los factores que reducen la producción de polen o inhiben la polinización también pueden incrementar la probabilidad de infección, ya que los ovarios de las espigas están protegidos después de ser fecundados.

En cuanto a la transmisión de la enfermedad, sucede del mismo modo que en los casos anteriormente citados, donde el hongo sobrevive el invierno en el suelo en restos de cosecha o rastrojos, siendo las esporas diseminadas por contacto, el viento, la lluvia y el agua de riego a lo largo de la hilera de plantas, pudiendo infectar plantas sanas, aunque lo hacen con mayor facilidad sobre las que han sufrido heridas por los medios ya descritos. Las esporas de resistencia diploides pueden pasar, antes de germinar, un estado de latencia, esperando a que las condiciones sean las adecuadas.

Los daños en la plantación se agravan con condiciones de humedad relativa elevada y temperaturas dentro del intervalo 20 º - 27 º C, además de un desarrollo vegetativo alto como consecuencia de un uso excesivo del nitrógeno en la fertilización.

En torno al año 2010 la presencia de la enfermedad era insignificante, pero referencias de técnicos de campo corroboran que unos años después se había producido una incidencia mucho mayor, atribuida principalmente a tres factores:

• Una mayor susceptibilidad a la enfermedad por parte de determinados híbridos o variedades.

• Las condiciones climáticas eran más favorables para la dispersión del hongo.

• Un incremento del ataque de plagas en el elote, causa directa de infección y desarrollo de U. maydis.

Por tanto, teniendo en cuenta el citado aumento de la incidencia del carbón común en los cultivos de maíz, las medidas de control se antojan fundamentales, aunque pudieran presentar ciertas limitaciones:

• La rotación de cultivos resulta cuestionable porque las esporas pueden sobrevivir durante varios años.

• Los tratamientos con fungicidas a las semillas ofrecen protección solamente en las primeras semanas. Asimismo, modifican la fertilidad del suelo y afecta al control biológico.

De este modo, el uso de híbridos resistentes parece ser el método más práctico y efectivo para controlar la enfermedad. No existen líneas de maíz inmune a la infección por U. maydis, pero al menos las plantas pueden ofrecer una cierta tolerancia al ataque del hongo, reduciendo así los daños y su dispersión. A este respecto, las líneas de maíces dulces tienden a ser más susceptibles al carbón común que los otros tipos de maíz.

ESPECIAL AGRÍCOLA Enfermedad de Maiz 16 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

Este fin de año usted es nuestra razón para celebrar…

Cada año es formado por logros. Ellos son fruto de mucha garra, determinación, asociaciones y conocimiento. Sabemos cuánto usted, productor, ha logrado este año. Por eso, en época de fiestas ¡usted es el mayor motivo de nuestra gratitud! Le deseamos una feliz Navidad, un gran Año Nuevo y muchos sueños por delante.

JACTO. ¡A SU LADO, SIEMPRE!

2 dcb.com.br

jacto.com

PROTECCIÓN HERBICIDA DE LA SOYA CONTRA LAS MALAS HIERBAS: no hay tiempo para errores

yd.

La búsqueda de malas hierbas se vuelve crucial para tratamientos costosos. Lloyd explica: «Si no necesita un determinado producto porque no tiene este tipo de malas hierbas, ahorra dinero».

La regla general es inspeccionar los campos entre 14 y 21 días después de la siembra.

“Las fumigaciones de postemergencia suelen realizarse tres semanas después de la siembra, por lo que es un buen momento para determinar qué especies de malas hierbas están presentes”, explica el experto. Cuando aplique un herbicida de postemergencia, asegúrese de aplicarlo correctamente. Los precios actuales y la escasez de suministros significan que la repetición del trabajo no es una opción.

Un experto estadounidense proporcionó trucos agronómicos útiles para los productores de soya en un artículo publicado en el portal www.agriculture.com.

“Cuando se trata de rociar malezas, hay puntos clave a tener en cuenta: rocíe malezas pequeñas, aplique herbicidas residuales, obtenga una buena cobertura.

Según una investigación de la Universidad de Nebraska-Lincoln, si las malas hierbas crecen hasta 20 cm, el rendimiento de la soja puede caer un 6 %; Las malas hierbas de treinta centímetros pueden reducir el rendimiento en un 10%.

Este año, la oferta y el precio de los herbicidas son un desafío para los productores. “Los agricultores deben hacerlo bien la primera vez y adoptar un enfoque más estratégico”, dice Leslie Lloyd, agrónoma de AgriGold.

Por ejemplo, recomienda que los agricultores usen una mezcla de herbicidas de preemergencia que requieren mucha agua para activarse y algunos que requieren muy

poca agua para que los agricultores estén protegidos sin importar cuánta lluvia necesiten los pesticidas para activarse.

La cantidad de precipitación que se requiere para activar un herbicida residual depende de muchos factores, incluida su solubilidad en agua, la sensibilidad de las malezas al ingrediente activo, el desarrollo de malezas tras la aplicación y más.

Si una formulación de preemergencia con dos o tres mecanismos de acción no estaba disponible en el momento de la siembra, dice Lloyd, tenga en cuenta que se pueden agregar muchos residuos al rociado de postemergencia. Señala que algunos agricultores usan herbicidas residuales antes de plantar y los agregan a la fumigación posterior a la emergencia.

La disponibilidad de glifosato es otra preocupación. “No se trata solo de la disponibilidad del producto, también se trata del costo, que ha crecido significativamente en comparación con hace tres años. Esta situación conducirá a aplicaciones más precisas y oportunas”, dice Llo -

Un error común que Lloyd ve en su área es no usar suficiente agua con herbicidas de glufosinato. “Más agua significa más cobertura. En muchos casos, y no solo con glufosinato, usar suficiente agua ayudará a los agricultores a evitar costosos re-rociados”, explica, recordándoles que se ciñan a las etiquetas”.

DESTACADO AGRÍCOLA 18 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022 Herbicidas

ESPECIAL PECUARIO

Calostro

El factor más incidente en la salud y sobrevivencia de los terneros es una adecuada ingesta de calostro de alta calidad en las horas inmediatamente posteriores al nacimiento. El calostro obtenido en el primer ordeñe luego del parto tiene una concentración de proteinas mayor que la leche, destacandose una muy alta concentración de inmunoglobulinas. Este es el principal anticuerpo presente en la circulación sanguínea y fluídos corporales y tiene una función inmunolñogica fundamental para mantener el estado de salud del animal.

20 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

EL ROL DEL CALOSTRO en el ternero recién nacido

Autores: Ing Agr (MSc, PhD)

Alejandro Mendoza1 , DMV

Darío Caffarena2 , Ing Agr (PhD)

Santiago Fariña1 , DMV (MSc)

Tatiana Morales1, DMV Federico Giannitti 2,3 1 Programa Nacional de Producción de Leche 2 Plataforma de Salud Animal 3 Veterinary Population Medicine Department, University of Minnesota, USA

Fuente: Revista INIA

El calostro es la primera secreción de la glándula mamaria luego del parto y es de fundamental importancia para la salud y supervivencia del ternero neonato.

Está constituido por una mezcla de secreciones lácteas y constituyentes del suero sanguíneo, principalmente inmunoglobulinas y otras proteínas, que se acumulan en la glándula mamaria en las últimas semanas de la gestación. El calostro obtenido en el primer ordeñe luego del parto tiene una concentración de proteínas mayor que la de la leche, destacándose una muy alta concentración de inmunoglobulinas, particularmente inmunoglobulina G (IgG). Este es el principal anticuerpo presente en la circulación sanguínea y fluidos corporales y tiene una función inmunológica fundamental para mantener el estado de salud del animal.

Debido a que los anticuerpos maternales no se traspasan de la vaca al feto durante la gestación a través de la placenta, los terneros nacen desprovistos de cantidades suficientes de anticuerpos circulantes. Por lo tanto, la ingesta de calostro materno constituye la principal fuente de anticuerpos para el ternero recién nacido, que le permitan combatir las infecciones provocadas por diversos microorganismos patógenos que frecuentemente ocurren durante las primeras semanas de vida. A este pasaje de inmunidad de la madre al ternero a través del calostro se lo denomina comúnmente “transferencia pasiva de inmunidad” (TPI).

Además del rol crucial del calostro en proveer inmunidad, su mayor contenido de sólidos totales respecto de la leche (en particular de grasa y proteína), hace que sea una fuente rica de energía para el ternero recién nacido. El calostro también contiene mayores cantidades de minerales y vitaminas, y diversos componentes con actividad antimicrobiana (lactoferrina, lisozima, lactoperoxidasa), hormonas y otros factores de crecimiento que estimulan el desarrollo de la mucosa del tracto gastrointestinal, que es esencial para una adecuada digestión

de la leche.

¿De qué depende el éxito del calostrado?

El factor que más incide en la salud y sobrevivencia de los terneros es una adecuada ingesta de calostro de alta calidad en las horas inmediatamente posteriores al nacimiento. Otros beneficios a más largo plazo de un buen calostrado incluyen: una menor mortalidad luego del desleche, una mejor ganancia de peso en la recría e, incluso, una mayor producción de leche en la primera lactancia. El éxito o fracaso del calostrado del ternero depende de tres factores: 1) Cantidad de calostro ingerido 2) Calidad del calostro ingerido 3) Momento de ingestión del calostro

Cantidad de calostro ingerido

Como regla general, una ingesta mínima de entre 150 y 200 g de IgG permitiría que un ternero de 40 kg logre una adecuada inmunidad. Para un calostro de calidad adecuada (ver más adelante), una ingesta de calostro equivalente al 8,5-10 % del peso corporal del ternero al nacer (3,5 a 4 L de calostro en un ternero de 40 kg) alcanzaría a cubrir esa demanda. Sin embargo, la cantidad de IgG absorbida también depende de su concentración en el calostro (calidad del calostro), así como del momento en que este es ingerido.

En condiciones de campo, la calidad del calostro que consumen los terneros que maman directamente de la ubre de sus madres es desconocida, y no es posible asegurar que el ternero que permanece con su madre consuma esa cantidad mínima de IgG en el momento adecuado. Sobre esta base, las recomendaciones más recientes sugieren retirar al ternero de la vaca lo antes posible luego del parto y suministrarle artificialmente en una única toma ese volumen de calostro, para favorecer una adecuada TPI.

ESPECIAL PECUARIO Calostro 22 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

Calidad del calostro

Se considera que un calostro tiene calidad suficiente para proveer inmunidad a un ternero si tiene una concentración de IgG mayor a 50 g/L. Los calostros que no cumplen este requisito pueden usarse para alimentar terneros de mayor edad, pero no se deberían administrar a los terneros recién nacidos. Diversos factores pueden alterar la concentración de IgG del calostro. Es espera -

ble encontrar bajas concentraciones de IgG en el calostro obtenido de los animales descritos en el Cuadro 1.

La vacunación adecuada de las vacas gestantes puede aumentar la concentración calostral de anticuerpos contra distintos patógenos causantes de enfermedades en el ternero durante las primeras semanas de vida, como la diarrea neonatal. En general, la nutrición de la vaca en el preparto tiene poco efecto sobre la concentración de IgG en el calostro.

Hay varias formas de evaluar la calidad del calostro. A nivel de campo, la forma más simple (pero menos objetiva) es la apreciación visual. Los calostros de buena calidad generalmente son cremosos, de color amarillo intenso homogéneo, y no contienen sangre, grumos u otros elementos contaminantes, tales como materia fecal o barro. La calidad del calostro puede también evaluarse determinando su densidad relativa con el uso de un calostrímetro o densímetro; un calostro de alta calidad

(>50 g/L de IgG) tiene una densidad relativa mayor a 1,050. Algunos densímetros tienen una escala en colores con la conversión del valor de densidad a concentración de IgG, correspondiéndose los valores mayores a 50 g/L con el color verde de la escala (Figura 1).

Debido a que la lectura varía según la temperatura del calostro, la misma debe realizarse a una temperatura de 20 ºC; si se hace con temperaturas menores, se tiende a sobreestimar la calidad del calostro, y viceversa.

Se pueden usar refractómetros portátiles, tanto ópticos como digitales, que miden grados Brix, para estimar indirectamente la concentración de IgG en el calostro (Figura 2). En calostros de vacas Holstein, una lectura de 22º Brix se corresponde con concentraciones de IgG mayores a 50 g/L, mientras que en ganado Jersey el punto de corte estaría en una lectura de 18º Brix.

Momento de ingestión del calostro

El momento en que el ternero ingiere el calostro es fundamental para que las inmunoglobulinas presentes en él sean absorbidas eficientemente. Para lograrlo, el calostro debe ser ingerido en las primeras 3 a 6 horas de vida, y no más allá de las 12 horas, ya que luego de este periodo las inmunoglobulinas son degradadas por las secreciones digestivas del ternero y la pared intestinal se vuelve relativamente impermeable a la absorción de IgG. La tasa de absorción es muy baja luego de 12 horas y prácticamente nula después del primer día de vida del animal. Por lo tanto, en términos prácticos, cuanto antes se suministre el calostro al ternero luego del nacimiento, mayor será la eficiencia de absorción de IgG hacia la circulación sanguínea, y por ende mayores las posibilidades de lograr una TPI exitosa.

23 DICIEMBRE 2022 / PUBLIAGRO

Cuadro 1 - Situaciones donde es posible esperar bajas concentraciones de IgG en el calostro.

Figura 1 - Densímetro sumergido en una probeta que contiene calostro, como método de evaluación de su calidad.

Figura 2 - Refractómetro óptico (arriba) y digital (abajo).

MÉTODOS DE CALOSTRADO del ternero recién nacido

Una práctica común en los tambos de Uruguay es que el ternero recién nacido permanezca con su madre por un período variable, que puede ir desde unas pocas horas a varios días. En este sistema de calostrado natural el ternero podría lograr una adecuada TPI si se supervisa en qué momento ingiere el calostro. Sin embargo, en este sistema no se tiene control sobre los otros dos factores: la cantidad y la calidad del calostro ingerido.

Por lo tanto, el calostrado natural no permite tomar acciones correctivas para resolver los problemas que puedan presentarse. Además, los terneros que quedan con la madre tienen un mayor riesgo de exposición a distintos microorganismos presentes en los pezones y en la materia fecal materna, lo que puede representar una importante fuente de infección por microorganismos patógenos.

Esto explica por qué diversos estudios concluyen en que hay una mayor probabilidad de que los terneros no logren una adecuada TPI cuando maman calostro directamente de sus madres, en comparación con un sistema de calostrado artificial adecuadamente implementado, donde los neonatos son retirados de sus madres inmediatamente luego del parto y se les administra calostro manualmente a través de un operario.

El calostrado artificial supone: a) la obtención de calostro de las vacas por ordeño manual o mecánico para poder determinar su volumen y calidad, b) retirar los terneros de sus madres lo antes posible luego del parto, y c) administrar el calostro al ternero a través de un operario. La administración de calostro puede hacerse con una mamadera (Figura 3) o una sonda bucoesofágica (Figura 4) que es una técnica fácil de realizar con un poco de práctica. En términos prácticos no habría diferencias importantes en la TPI lograda entre ambos métodos de administración. La principal ventaja de usar una sonda bucoesofágica es la mayor rapidez en el suministro de un gran volumen de calostro al ternero.

Por regla general, debería calostrarse artificialmente a todo ternero que no tiene capacidad de

ESPECIAL PECUARIO Calostro 24 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

¿Qué es el calostrado artificial y cómo se implementa?

Figura 3 - Uso de mamadera para suministrar calostro.

Figura 4 - Uso de sonda bucoesofágica para suministrar calostro.

Calostro

mamar, o si su madre es una vaca de primera cría, está enferma, o por algún motivo no permite el amamantamiento por parte del ternero. Sin embargo, existen tambos comerciales donde el calostrado artificial es practicado sistemáticamente a todos los terneros.

Almacenamiento de calostro

El almacenamiento de calostro, ya sea refrigerado o congelado (banco de calostro), se hace necesario cuando se hace calostrado artificial. Si se almacena calostro hay que medir su calidad para almacenar sólo calostro de buena calidad. Si no se tiene ninguna forma objetiva de hacerlo, se debería colectar únicamente el primer calostro de vacas adultas sanas, dentro de las primeras 2 horas luego del parto, y no más allá de 6 horas del mismo, y realizar un examen visual para asegurar que no haya presencia de sangre, grumos, materia fecal o tierra. Se aconseja almacenar calostro de vacas individuales en vez de armar un “pool” con el calostro de distintas vacas, ya que los calostros de alta calidad pueden ser diluidos con calostros de calidad inferior.

El calostro se debe colectar en recipientes limpios y desinfectados y se debería refrigerar o congelar no más allá de 1 hora desde su obtención. Si bien la concentración de IgG en calostro refrigerado en heladera permanece estable hasta por una semana, el recuento bacteriano puede alcanzar valores inaceptables (>100.000 UFC/mL) luego de solo 2 días de refrigeración (si no se usan conservantes), y por este motivo debe ser consumido dentro de ese plazo.

Si se va a congelar el calostro, debe almacenarse preferiblemente en bolsas que se venden con ese

fin, o en su defecto en botellas limpias y desinfectadas. Es conveniente rotular el envase, indicando la fecha de obtención y la calidad, así como el número de la vaca de la que se obtuvo. El calostro puede conservarse congelado hasta por 1 año, siempre que no hayan ocurrido procesos de descongelado en el medio. Para su uso se debe descongelar a baño María a no más de 60 ºC de temperatura, para evitar la desnaturalización por calor de la IgG (Figura 5).

Otro método para reducir la carga bacteriana y la presencia de bacterias o virus patógenos en el calostro es la pasteurización. Para evitar riesgos de desnaturalización de la IgG y cambios en la fluidez del calostro, la pasteurización debería hacerse a baja temperatura (60 ºC) y por tiempo prolongado (60 minutos), usando un pasteurizador en bacha. El calostro pasteurizado, si se almacena refrigerado en un recipiente limpio y tapado, tiene una vida útil de 8 a 10 días.

Uso de suplementos o sustitutos de calostro En situaciones donde no se dispone de calostro fresco o almacenado de buena calidad, o cuando se quiere evitar la transmisión de enfermedades vehiculizadas por el calostro, podrían usarse suplementos o sustitutos de calostro. Los suplementos de calostro sólo aportan una cantidad adicional de IgG por dosis (usualmente 50 g de IgG o menos) y ningún otro nutriente, y por lo tanto no reemplazan al calostro materno. Por otra parte, una dosis típica de sustituto de calostro aporta aproximadamente 100 g de IgG, además de energía, proteínas, minerales y vitaminas, lo que teóricamente le permite al ternero lograr una adecuada inmunidad y satisfacer los requerimientos de nutrientes en el primer día de vida. Sin embargo, como ya fuera señalado, las recomendaciones actuales apuntan a ofrecer entre 150 y 200 g de IgG lo antes posible luego del nacimiento. Los reportes sobre el uso de sustitutos de calostro, tanto de origen lácteo (calostro materno) como de suero bovino, han presentado resultados variables. Su empleo podría ser efectivo si se provee en una única dosis lo antes posible luego del nacimiento, y en una dosis elevada (usualmente mayor a la recomendada), lo que hace necesario considerar la relación costo–beneficio de esta práctica. Como regla general, la primera elección en un programa de calostrado debe ser el calostro materno de alta calidad, antes que los sustitutos o suplementos

ESPECIAL PECUARIO

26 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

Figura 5 - Descongelado de calostro en una botella a baño María, nótese en el termómetro que la temperatura del agua es menor a 60ºC.

VACAS LECHERAS: El manejo de la transición define la productividad

Se denomina periodo de transición al lapso que se extiende entre las tres o cuatro semanas previas al parto y las tres o cuatro semanas posteriores al mismo”, explicó Eloy Salado del INTA Rafaela.

En enfermedades del período pre y posparto, es fundamental el manejo de las vacas lecheras en transición. Eloy Salado veterinario y especialista del INTA Rafaela, Santa Fe, se refirió al manejo de la vaca en transición, el cual define la productividad.

“Se denomina periodo de transición al lapso que se extiende entre las tres o cuatro semanas previas al parto y las tres o cuatro semanas posteriores al mismo”, explicó Salado.

“Hay una tendencia a ampliar este periodo incluyendo desde el secado de la vaca hasta alcanzar el pico de producción de leche”, apuntó.

Por lo tanto, el especialista, consideró que “este periodo es muy importante, porque entre el 30 al 50% de las vacas lecheras sufren alguna enfermedad de base metabólico nutricional o infecciosa, y según el Programa Claves el 68% de las muertes ocurre durante este periodo a causa de estas enfermedades”.

Producción de leche en periodo de transición Sobre la producción de leche en el periodo de transición, el especialista del INTA Rafaela, Eloy Salado aclaró que “luego del parto la produc -

DESTACADO PECUARIO 28 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022

Periódo de transición

ción de leche aumenta hasta alcanzar el pico, el cual se logra aproximadamente entre los 45 a 60 días posparto, y en ese momento los requerimientos energéticos de la vaca son máximos”.

Asimismo, destacó que “el consumo de materia seca o la capacidad de ingestión caen drásticamente, aproximadamente un 30% durante las últimas tres semanas previas al parto, llegando a valores inferiores a un 2% del peso vivo de consumo, y al momento del parto todavía es menor que eso”.

Luego del parto, según informó Salado, “el consumo de materia seca aumenta gradualmente, pero en forma más lenta que la producción de leche, y alcanza su máxima capacidad de consumo aproximadamente en promedio entre los 100 a 120 días posparto, aunque es variable”.

Secuelas del periodo de transición

Como consecuencia de este pasaje entre los elevados requerimientos para producción de leche y la capacidad de ingestión limitada, el especialista, dijo que “se provoca que las vacas lecheras presenten un balance energético negativo, el cual es compensado por la movilización de los lípidos corpo -

rales de reserva”.

Por lo tanto, informó que “esto implica un desafío metabólico muy importante para la vaca, ya

están interrelacionados entre sí y provocan que la vaca se encuentre en una condición de extrema vulnerabilidad”, explicó.

“Si a esto le sumamos condiciones de manejo y ambiente estresantes, aumenta la susceptibilidad en las vacas lecheras de que aparezcan este tipo de enfermedades”, apuntó.

Asimismo, Salado, remarcó que “es importante resaltar que estas enfermedades afectan tanto el nivel de producción, como la calidad composicional de la leche y aumentan los días de vaca abierta, y los costos relacionados a los tratamientos de las vacas”.

que ante una excesiva lipomovilización de reservas, aumenta el riesgo de la vaca de sufrir enfermedades de origen metabólico nutricional, como por ejemplo la cetosis”.

Enfermedades y consecuencias en la producción

El especialista nombró las transformaciones que atraviesan las vacas lecheras durante el periodo de transición.

“Sufren importantes cambios fisiológicos, metabólicos, inmunológicos y de conducta, que

Objetivos para un correcto manejo de la vaca -¿Cómo sería un correcto manejo de la vaca en transición? -Como objetivos se debería apuntar a disminuir la incidencia de enfermedades metabólicas, maximizar el consumo de materia seca, mejorar los indicadores reproductivos, aumentar la longevidad o el tiempo de permanencia de las vacas lecheras en el rodeo y asegurar el bienestar animal.

29 DICIEMBRE 2022 / PUBLIAGRO

Forraje

FORRAJERAS TROPICALES para producción de leche a pasto

El uso de pasturas para alimentación es reconocida como la forma más económica de producción de ganado. De la misma manera, la utilización de sistemas intensivos de producción tiene permitido mejores retornos en la actividad ganadera, en especial en la de ganado de leche. La diversidad de gramíneas tropicales asociadas al potencial de producción representa una ventaja para la producción de leche a pasto en varios países. Emplear vacas de ordeño para la evaluación de los pastos tropicales reviste especial interés porque aquellas son más exigentes que los animales en crecimiento respecto a sus requerimientos nutricionales, y más sensibles a los cambios ocurridos en la calidad de la dieta.

El éxito del uso intensivo de pasturas tropicales depende del correcto manejo del pasto, a fin de garantizar la disponibilidad de forraje con buena estructura, de alto valor nutricional y alta eficiencia del uso del forraje producido.

El uso de vacas lactantes para evaluar pastos tropicales ha cobrado interés especial en los últimos años.

En primer lugar, los requerimientos nutricionales de las vacas en lactación son superiores a los de los bovinos en crecimiento; además, la producción de leche refleja cualquier variación en el valor nutritivo de la dieta con mayor precisión que los cambios del peso corporal. Por tanto, si se logra mejorar la calidad y la cantidad del forraje disponible en las pasturas, las vacas lecheras ofrecerán posibilidades más atractivas para su evaluación.

En segundo lugar, el desarrollo de los sistemas de producción de leche basados en pastoreo en el trópico abre, aparentemente, una vía más promisoria

hacia la producción económica de leche en los países latinoamericanos, la mayoría de los cuales arrastra un pesado déficit nacional de productos lácteos. En consecuencia, es de sumo interés contar con información sobre el potencial de las pasturas más promisorias que utilizan las vacas en lactación en cada región.

El elevado potencial de producción de forraje de las gramíneas tropicales puede ser usado para aumentar los niveles de desarrollo animal a pasto con innumerables ventajas. Sin embargo, el sistema de producción, sea con base en la utilización de pasturas o no, contiene varios aspectos que van más allá que los cambios o renovación de los pastos. El manejo de todo un sistema, engloba prácticas de fertilización de los suelos, control de estructura y

valor nutricional del pasto, reserva alimentar para el período de sequía, uso de suplementación, aparte del manejo de los animales.

La producción de leche por hectárea es resultado de la producción por animal y del número de animales mantenidos en el área. La producción por animal va de acuerdo a la calidad del forraje ingerido, mientras el número de animales mantenidos por hectárea va de acuerdo al potencial productivo de la pastura. Teniendo en cuenta los niveles de proteína bruta (PB) y los coeficientes de digestibilidad de las gramíneas tropicales, se estima un potencial de producción de leche de 10 a 14 kg/vaca/día exclusivamente a pasto.

Sin embargo, con la correcta exploración de la alta capacidad productiva de las gramíneas tropicales es posible obtener alta carga animal y así aumentar la producción por área.

El uso de especies con alto potencial forrajero, se convirtió en una realidad a partir del proceso de intensificación de la producción de leche a pasto. Gramíneas de los géneros Brachiaria, Panicum, Pennisetum y Cynodon han sido introducidos en sistemas de producción lechera, por sus características de elevada capacidad de producción de materia seca (MS) y buen valor nutricional.

Desde el punto de vista de la nutrición animal, no basta solo la alta productividad, también la alta proporción de hojas en la biomasa de las pasturas. En este contexto, diferentes estu -

30 PUBLIAGRO / DICIEMBRE 2022 EMPRESA

dios tienen revelado el elevado potencial de producción de hojas de las principales gramíneas tropicales usadas para el pasto del ganado lechero.

Entre las forrajeras cultivadas, las gramíneas del género Brachiaria, como las brizanthas y decumbens, son las más utilizadas debido a varios factores, en especial por su facilidad de adaptación a diferentes tipos de suelos y por ser muy conocidas en el rubro ganadero. Nuevas especies de Brachiaria, en especial las híbridas, vienen generado grandes aportes a la lechería debido a sus excelentes niveles nutricionales, en especial tenor de proteína y alta aceptabilidad por los animales. Esto es comprobado luego en los próximos días después del pastoreo, cuando se nota una mayor producción de leche.

de materia seca (MS) y buen valor nutricional del forraje.

La especie capim-elefante (Pennisetum purpureum) es una de las forrajeras que más contribuyen para la alimentación animal en sistemas intensivos de producción de leche. A parte de su comprobada superioridad para la formación de forraje, varios estudios apuntan el potencial de esta variedad para uso sobre pastoreo rotativo. Sin embargo, es reconocida la dificultad enfrentada para la manutención de la estructura adecuada del pasto en función del rápido crecimiento del tallo, especialmente en manejo intensivo.

La especie Panicum maximum es una de las más importantes para la producción de ganado en las regiones de clima tropical y subtropical, ganando importancia en sistemas intensivos de producción lechera. Entre las cultivares se destaca la Mombaza y Zuri que presentan características favorables al proceso de intensificación del manejo de las pasturas, tales como elevada producción

El género Cynodon, tradicional y explorado como un de los mejores recursos forrajeros para áreas tropicales ha sido objeto de reciente atención por parte de las investigaciones. Entre las especies pertenecientes a este género se destaca la africana Cynodon dactylon y algunos híbridos como los Tiftons 68 y 85, Coastcross y Jiggs desarrollados en Estados Unidos.

Se conoce varias gramíneas forrajeras tropicales que pueden ser utilizadas en sistemas intensivos de producción de leche, varias con alto potencial productivo. La elección de cada una depende de condiciones específicas como el suelo, topografía, clima, nivel de intensificación, entre otros. La exploración correcta del rápido crecimiento de las gramíneas tropicales, dentro de épocas ideales, aparte de controlar la estructura del pasto y garantizar buen valor nutritivo a forraje, permite obtención de alta carga animal alargando la productividad por área.

31 DICIEMBRE 2022 / PUBLIAGRO

AUTOR:Leonardo Comastri Arruda Gerente de Producción Forrajera TOTALPEC

Fig.1 – Brachiaria hibrida Mulato II, forrajera de alto valor nutricional, ideal para lecheras en producción.

Fig.2 – Panicum maximum cv BRS Zuri, forrajera de porte alto con buen aporte de hojas.