L 13256552F: 7,00 €RD POUR LA SCIENCE DOM 8,50 € –BEL./LUX. 8,50 € –CH 12,70 FS –CAN. 12,99 $CA –PORT. CONT. : 8,50 € –MAR. 78 DH –TOM : 1 100 XPF Édition française de Scientific American –Octobre 2023n° 552 10/23 Physique quantique LA RÉALITÉ OBJECTIVE EST-ELLE EN PÉRIL ? Mathématiques UN MULTIVERS DANS LA THÉORIE DES ENSEMBLES Histoire des sciences DANS LE SECRET DE L’OPÉRATION « PAPERCLIP » COGNITION SOCIALE Quand les cerveaux se synchronisent Les découvertes de Guillaume Dumas neuroscientifique Des aquifères inattendus… et fragiles DE L’EAU DOUCE SOUS LA MER

N°116 SEPT/OCT2023 desbibliothèques DE LA SCIENCE TOUS SES ÉTATS Retrouvez toute la programmation septembre-octobre des bibliothèques de la Ville de Paris

Numéro spécial Automne de la science avec pour thème l’eau dans tous ses états.

bibliotheques.paris.fr

GRATUIT © Unsplash /Ivan Torres

Directrice des rédactions : Cécile Lestienne

MENSUEL POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef : François Lassagne

Rédacteurs en chef adjoints : Loïc Mangin, Marie-Neige Cordonnier

Rédacteurs : François Savatier, Sean Bailly

HORS-SÉRIE POUR LA SCIENCE

Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin

Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe

Community manager et partenariats : Aëla Keryhuel aela.keryhuel@pourlascience.fr

Directrice artistique : Céline Lapert

Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy, Ingrid Lhande

Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Maud Bruguière et Isabelle Bouchery

Assistant administratif : Bilal El Bohtori

Responsable marketing : Frédéric-Alexandre Talec

Direction du personnel : Olivia Le Prévost

Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho

Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon

Ont également participé à ce numéro : Anne Galy, Yasmine Amhis

PUBLICITÉ France

stephanie.jullien@pourlascience.fr

ABONNEMENTS

www.boutique.groupepourlascience.fr

Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr

Tél. : 01 86 70 01 76

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Adresse postale :

Service abonnement groupe Pour la Science

20 rue Rouget-de-Lisle

92 130 Issy-les-Moulineaux.

Tarifs d’abonnement 1 an (12 numéros)

France métropolitaine : 59 euros – Europe : 71 euros

Reste du monde : 85,25 euros

DIFFUSION

Contact kiosques : À Juste Titres ; Alicia Abadie

Tél. 04 88 15 12 47

Information/modification de service/réassort : www.direct-editeurs.fr

DISTRIBUTION

MLP

ISSN 0 153-4092

Commission paritaire n° 0927K82 079

Dépôt légal : 5636 – Octobre 2023

N° d’édition : M077 0552-01

www.pourlascience.fr

170 bis boulevard du Montparnasse – 75 014 Paris

Tél. 01 55 42 84 00

SCIENTIFIC AMERICAN

Editor in chief : Laura Helmuth

President : Kimberly Lau

2023. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc.

Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial «Scientific American» sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à «Pour la Science SARL». © Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Origine du papier : Autriche

Taux de fibres recyclées : 30 %

« Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,007 kg/tonne

DITO É

Imprimé en France

Maury Imprimeur SA Malesherbes

N° d’imprimeur : 272 758

SUR LA RÉSERVE

En mars dernier, l’Organisation des Nations unies convoquait une conférence exceptionnelle sur l’eau douce, et avertissait que le monde s’exposait à une crise imminente. Selon l’institution, chacun devrait pouvoir compter sur une source d’eau potable à moins d’un kilomètre ou de trente minutes de son domicile. Un quart de la population mondiale fait face à des conditions d’accès plus difficiles, et les tensions sur les ressources d’eau douce se multiplient.

La confirmation récente, par d’importantes campagnes de relevés, qu’existent sous le fond des mers des aquifères riches d’eau douce semble une aubaine. La bande des 150 kilomètres côtiers en abriterait, sous le sol marin, 1 million de kilomètres cubes. Paris consomme « seulement » 0,23 kilomètre cube annuellement.

Au plus près des côtes méditerranéennes, le phénomène est connu, et exploité… avec parcimonie et précaution. Prélever de l’eau douce en milieu marin présente toujours le risque de voir le sel venir dénaturer la précieuse ressource.

Les géologues qui approfondissent aujourd’hui l’étude de nombreux aquifères sous-marins, dans un large éventail de contextes géologiques, affichent donc une grande prudence. S’ils soulignent que ces structures hydrogéologiques devraient occuper une place bien plus importante dans notre compréhension du cycle de l’eau, ils en pointent aussi, d’emblée, la fragilité.

Au siècle dernier, les neuroscientifiques qui écoutèrent certains de leurs pairs assurant que les cerveaux humains étaient synchronisés furent tout aussi réservés. On les comprend. Dans Science en 1965, des chercheurs rapportèrent détenir une preuve de la télépathie entre des jumeaux, sur la foi de la mesure d’activités électriques synchrones dans leurs cerveaux respectifs, rappelle Guillaume Dumas, professeur de psychiatrie computationnelle. Les temps ont changé, les techniques et méthodes d’investigation du cerveau aussi.

Le phénomène de synchronisation intercérébrale, confirmé expérimentalement, existe non seulement chez les humains mais plus généralement chez les espèces sociales. Il serait essentiel au développement cognitif, à l’émergence de la conscience de soi et d’autrui, et ouvrirait de nouvelles voies de compréhension de certains déficits cognitifs. Des perspectives enthousiasmantes… sans réserve ! n

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 3

François Lassagne Rédacteur en chef

s

OMMAIRE

N° 552 / Octobre 2023

ACTUALITÉS GRANDS FORMATS

P. 6

ÉCHOS DES LABOS

• Janus, l’étoile aux deux faces

• Aux avant-postes de la pollution marine plastique

• Thérapie génique in vivo

• Course de drones : l’IA se hisse au niveau des champions

• Un supercondensateur en béton

• Tétraquarks exotiques

• Des cycles bloqués

• Neptune, au rythme du Soleil

P. 20

LES LIVRES DU MOIS

P. 22

DISPUTES

ENVIRONNEMENTALES

Une novlangue « bio »

Catherine Aubertin

P. 24

LES SCIENCES À LA LOUPE Quand le genre s’invite en science

Yves Gingras

P. 38

PHYSIQUE QUANTIQUE

LA RÉALITÉ OBJECTIVE

EST-ELLE EN PÉRIL ?

Anil Ananthaswamy

Le problème de la mesure en mécanique quantique taraude les chercheurs depuis la naissance de cette théorie quasi centenaire. Sa résolution nécessiterait d’abandonner certains principes les plus fondamentaux de la physique De quoi renverser notre vision du monde.

P. 46

NEUROSCIENCES

DES CERVEAUX SUR LA MÊME

LONGUEUR D’ONDE

Lydia Denworth

Quand deux individus d’une espèce sociale sont en interaction, l’activité de leurs cerveaux se synchronise À la clé, un traitement cognitif partagé, susceptible de faciliter l’apprentissage, mis en évidence aussi bien chez les chauves-souris que chez les humains

P. 60

HISTOIRE DES SCIENCES

P. 68

SCIENCE ET FICTION

LETTRE D’INFORMATION

NE MANQUEZ PAS

LA PARUTION DE VOTRE MAGAZINE

GRÂCE À LA NEWSLETTER

• Notre sélection d’articles

• Des offres préférentielles

• Nos autres magazines en kiosque

Inscrivez-vous www.pourlascience.fr

En couverture : © korkeng/Shutterstock

Les portraits des contributeurs sont de Seb Jarnot

Ce numéro comporte un courrier de réabonnement posé sur le magazine sur une sélection d’abonnés.

DANS LE SECRET DE L’OPÉRATION

« PAPERCLIP »

Johannes-Geert Hagmann

La conquête spatiale est loin d’être le seul domaine qui, aux États-Unis, a profité de l’expertise de chercheurs et d’ingénieurs européens recrutés pendant la guerre froide

PHYLOGÉNIES : MACHINES

À CRÉATION

Entretien avec John Boswell et Jean-Sébastien Steyer

Les arbres phylogénétiques aident à tisser les parentés des organismes. Ils inspirent les artistes qui imaginent la vie dans un passé lointain, dans le futur… ou sur d’autres planètes. Regards croisés sur la puissance créatrice de la phylogénie.

4 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023

fr

P. 56

COGNITION SOCIALE

« L’ÉTUDE DE LA SYNCHRONISATION INTERCÉRÉBRALE RENOUVELLE LE REGARD SUR NOS CERVEAUX »

Entretien avec Guillaume Dumas

Pistes de recherche en psychiatrie, axes de développement pour l’intelligence artificielle…

L’étude des différentes formes de synchronisation intercérébrale ouvre de nouvelles perspectives.

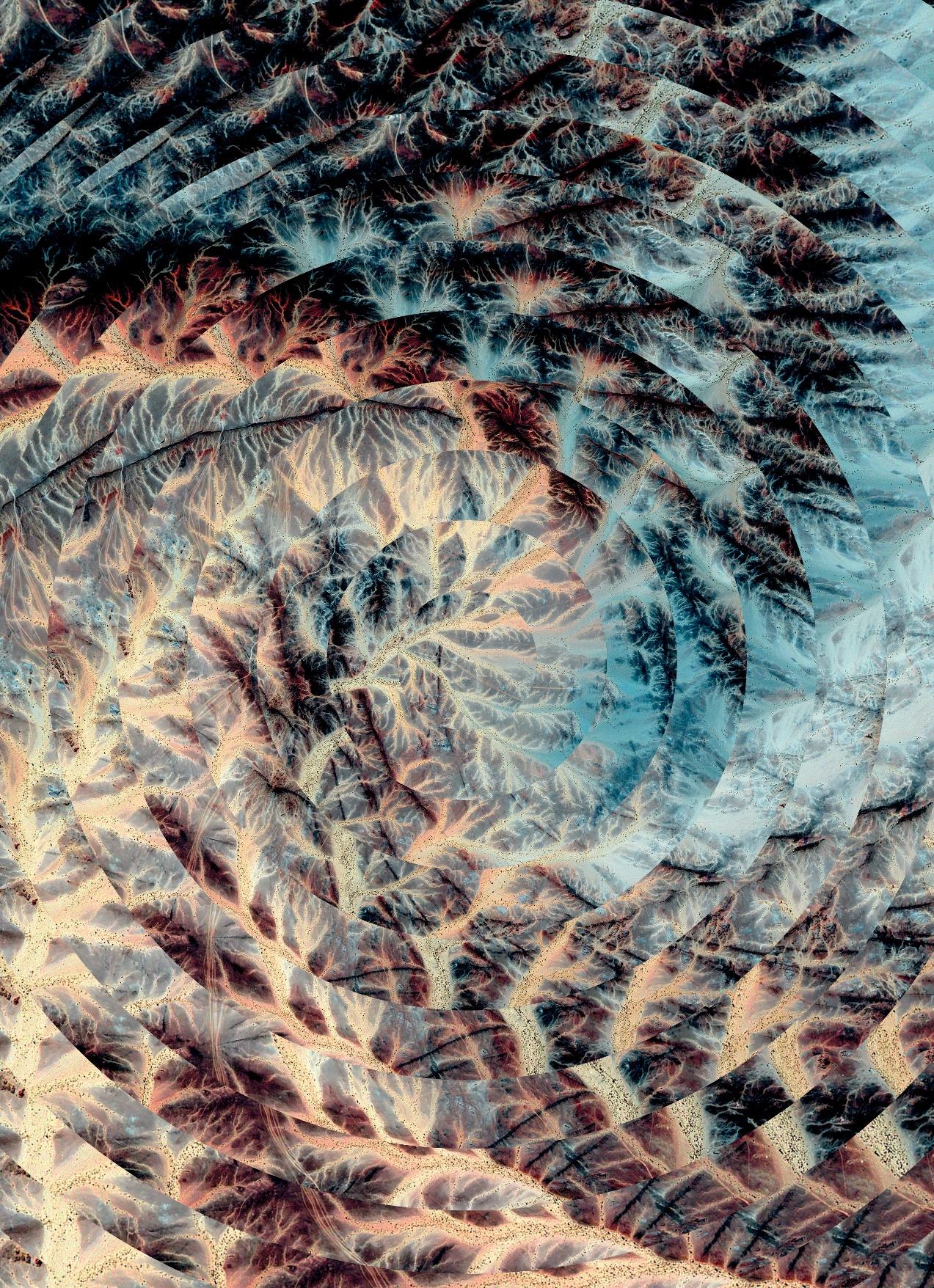

P. 26 GÉOSCIENCES DE L’EAU DOUCE SOUS LA MER

Rob Evans

RENDEZ-VOUS

P. 76

LOGIQUE & CALCUL DES MONDES PARALLÈLES EN MATHÉMATIQUES ?

Jean-Paul Delahaye

Certaines étrangetés mathématiques laissent penser que plusieurs versions du monde ensembliste seraient possibles. Comme en physique, cela suggère l’existence d’un multivers

P. 84

ART & SCIENCE

Les dessous du « Jardin des délices » Loïc Mangin

P. 88

IDÉES DE PHYSIQUE

Les planchers océaniques côtiers recèlent des réservoirs d’eau douce, qui pourraient aider un jour à alimenter les régions menacées par la sécheresse.

P. 34

HYDROGÉOLOGIE

« L’EXPLOITATION DES SOURCES

KARSTIQUES SOUS-MARINES EST TRÈS RISQUÉE »

Entretien avec Perrine Fleury

Toutes les eaux souterraines côtières parviennent en mer, mais leur débit dépend étroitement des précipitations en surface. Cela limite l’intérêt de leur exploitation, voire invite à y renoncer, au risque sinon d’en dégrader la qualité.

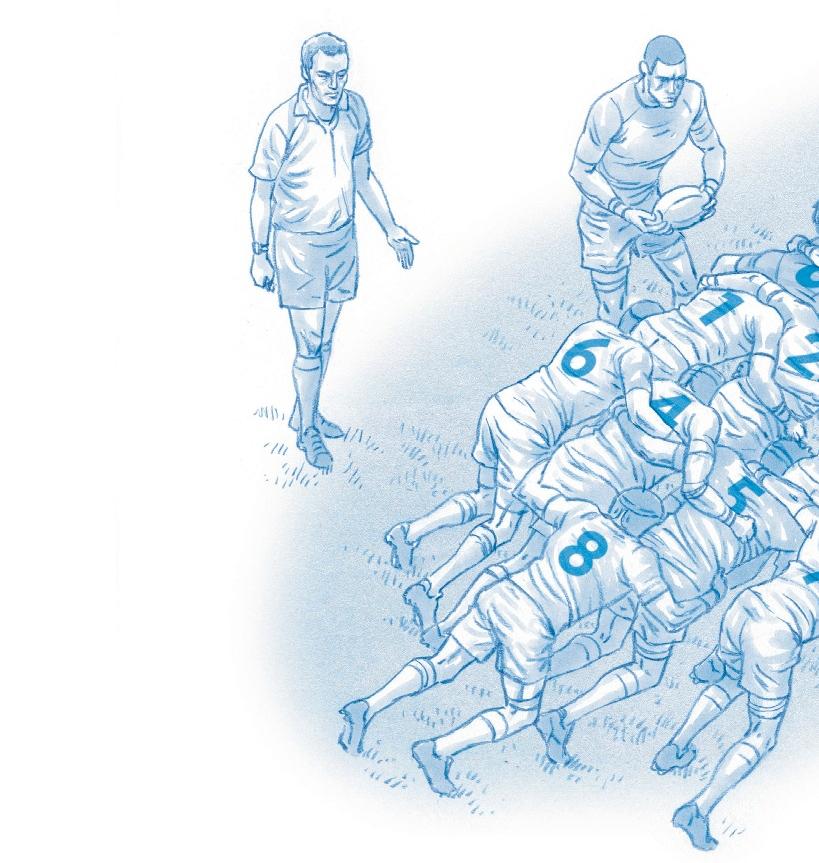

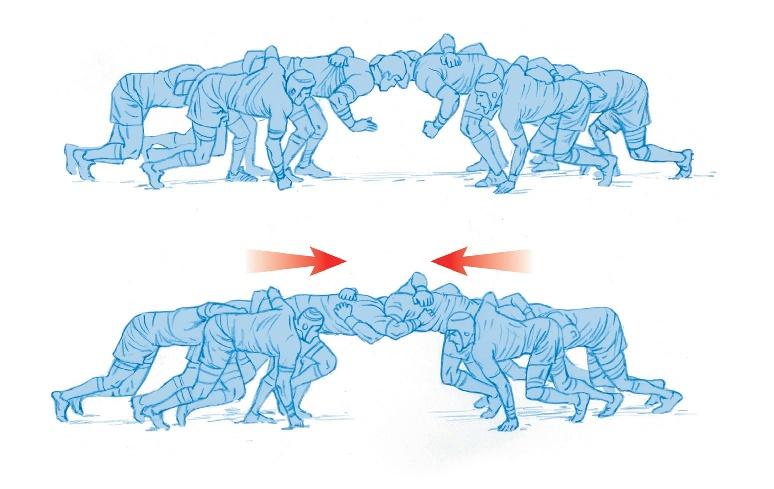

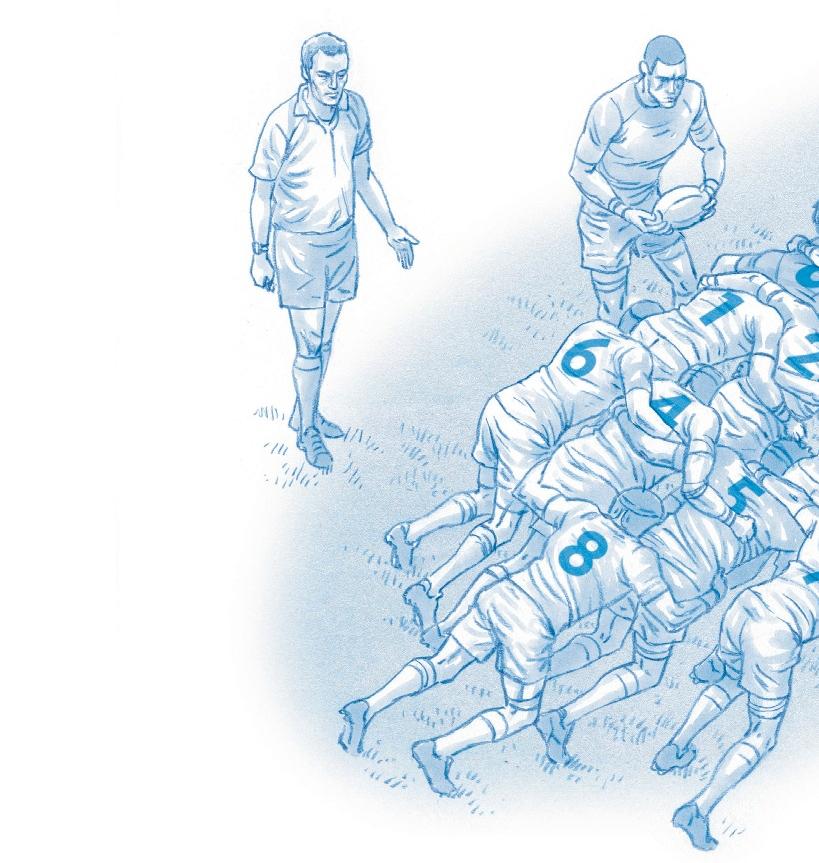

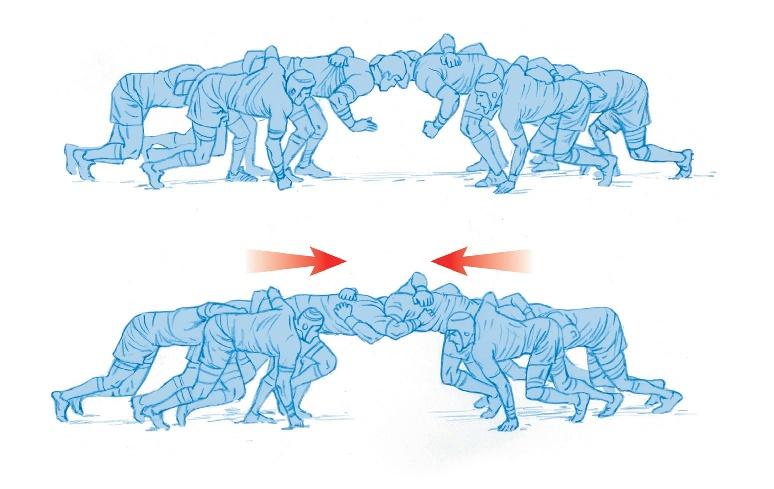

Des démêlés dans la mêlée

Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik

P. 92

CHRONIQUES DE L’ÉVOLUTION

Qui a sauté la ligne Wallace ? Hervé Le Guyader

P. 96

SCIENCE & GASTRONOMIE

Quelle eau pour le thé ?

Hervé This

P. 98 À PICORER

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 5

JANUS, L’ÉTOILE AUX DEUX FACES

Vue d’artiste de l’étoile Janus, une naine blanche dont une face, brillante, est riche en hydrogène, l’autre, sombre, est dominée par l’hélium.

Une étoile étonnante présente une face riche en hydrogène tandis que l’autre est dominée par l’hélium. Son champ magnétique est-il la clé de cette énigme ?

Ce n’est pas sans raison que l’étoile ZTF J1901 + 1458 est surnommée Janus. Ilaria Caiazzo, de l’institut de technologie de Californie, et ses collègues ont découvert cet astre unique en son genre alors qu’ils traquaient des naines blanches présentant un fort champ magnétique.

« Grâce à la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne, nous connaissons désormais 350 000 naines blanches », indique Pier-Emmanuel Tremblay, de l’université de Warwick, au RoyaumeUni. Mais Janus sort du lot du fait de sa luminosité oscillant sur une période de quinze minutes, au rythme de la rotation de l’astre qui présente alternativement une face brillante et une face sombre. Après analyses, il s’avère que cette variation est due au fait qu’une face de l’étoile

est riche en hydrogène alors que l’autre est dominée par l’hélium. Comment expliquer une structure aussi surprenante ? « Ces observations suggèrent qu’un mécanisme très finement réglé est

Le champ magnétique freinerait la convection dans l’étoile £

en mesure de séparer les atomes d’hydrogène et d’hélium, en fonction de leur masse ou de leur charge électrique », précise l’astrophysicien.

L’équipe d’astrophysiciens a avancé deux scénarios possibles. La première

piste repose sur un épisode rare dans l’évolution des naines blanches Ces astres sont les restes d’étoiles de quelques masses solaires, qui en fin de vie ont d’abord enflé en géante rouge Elles ont alors soufflé une grande partie de leur masse dans le milieu environnant avant de se refroidir et de se contracter en un petit objet , typiquement de la taille de la Terre mais avec une masse proche de celle du Soleil Elles sont donc très denses (de l’ordre de 1 tonne par centimètre cube ) et leur température diminue lentement.

La composition chimique des naines blanches dépend surtout de la masse de son étoile progénitrice et des réactions de fusion thermonucléaire qui s’y sont réalisées Pour les plus légères, on trouve de l’hydrogène et de grandes quantités d’hélium Pour les plus massives, on détecte du carbone, de l’oxygène, etc. Lorsque la naine blanche se forme, les éléments les plus lourds tendent à s’accumuler au centre de l’astre Mais à mesure que ce dernier refroidit (et passe sous un seuil

6 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023

P. 6 Échos des labos

P. 20 Livres du mois

P. 22 Disputes environnementales

ÉCHOS DES LABOS

P. 24 Les sciences à la loupe

ASTROPHYSIQUE

© K. Miller, Caltech/IPAC

£

d’environ 30 000 kelvins), la part d’hélium augmente dans l’atmosphère de la naine blanche à cause de phénomènes de convection au sein de l’étoile. Janus pourrait avoir été observée à ce moment particulier où la transition est en cours et l’hélium commence à fortement dominer dans les couches supérieures En effet, la température de surface mesurée par les chercheurs est d’environ 35 000 kelvins, soit proche du seuil. Mais pourquoi la remontée de l’hélium a-t-elle commencé sur une face et pas de façon plus homogène ? Ilaria Caiazzo et ses collègues suggèrent que le fort champ magnétique de l’étoile en serait la cause Si ce champ est plus intense sur une face, il pourrait freiner les processus de mélange

Autre piste , le champ magnétique influerait sur la pression et la densité du gaz de l’atmosphère de l’étoile. Là où le champ serait le plus fort, les conditions seraient favorables à la formation d’un « océan » d’hydrogène

L’origine du champ magnétique de Janus est elle-même une énigme « Pour l’instant, nous n’avons que des hypothèses et pas de réponse définitive, note PierEmmanuel Tremblay. Il est possible que le champ magnétique émerge de façon hétérogène en surface, mais qu’il soit plus homogène à l’intérieur Pour Janus, qui pourrait être le produit de la fusion de deux étoiles (un scénario suggéré par la courte période de rotation et le fort champ magnétique), il est possible que cet événement catastrophique et asymétrique ait créé un champ hétérogène. »

Reste à départager toutes ces hypothèses. Pour cela les scientifiques continuent de chercher d’autres naines blanches de type Janus avec l’instrument ZTF (Zwicky Transient Facility) de l’observatoire du mont Palomar, près de San Diego, qui balaie le ciel toutes les nuits. Un renfort de taille devrait venir avec la mise en fonction de l’observatoire Vera - Rubin , au Chili , qui est prévue pour 2024. Il sera alors beaucoup plus simple de démasquer ces étoiles variables tout à fait surprenantes n

Sean Bailly

ENVIRONNEMENT

Aux avant-postes de la pollution marine plastique

Où la faune est-elle le plus exposée aux déchets plastiques en mer ?

En Méditerranée et en mer Noire, répond l’écologue Marie-Morgane Rouyer, qui a participé à une analyse d’envergure de données de localisation d’oiseaux marins.

Propos recueillis par Isabelle Bellin

MARIE-MORGANE ROUYER

Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, à Montpellier

Pourquoi avoir choisi les pétrels pour étudier l’impact sur la faune de la pollution plastique en mer ?

Ces espèces permettent de cartographier ce risque à grande échelle, car elles sont présentes sur toute la planète, y compris en haute mer dans des zones peu étudiées, et sont très sensibles au plastique qu’elles ingèrent et régurgitent peu à cause de la forme de leur estomac. De quoi cibler les mesures de conservation les plus e caces à l’échelle internationale, but de l’organisation non gouvernementale BirdLife International qui a mené l’étude. Nous avons suivi 77 espèces, surtout des pétrels et des pu ns (7 137 oiseaux au total). Ces oiseaux marins pélagiques – se nourrissant au large – se déplacent sur d’immenses surfaces pour trouver leur nourriture, notamment dans les zones très poissonneuses de remontée d’eau. Et ils se réunissent en colonies pour se reproduire, souvent sur des îles isolées ou des falaises inaccessibles, à l’abri des prédateurs. En général, fidèles à leurs partenaires, ils reviennent chaque année sur le même site et y restent trois à six mois selon les espèces.

Comment avez-vous réuni autant de données ?

Plus de 200 chercheurs ont contribué, en fournissant leurs données collectées entre 1995 et 2020 Ce sont des suivis du mouvement des oiseaux grâce à des petites balises enregistrant leurs positions, posées puis récupérées l’année suivante quand l’oiseau revient dans la colonie. Leur précision, de 200 kilomètres, est su sante à l’échelle du globe, la plupart de ces espèces parcourant tout l’océan pour chercher leur nourriture, celle de leurs poussins ou pour hiverner.

Comment évaluez-vous leur risque d’exposition à la pollution plastique ? Nous avons analysé ces données pour estimer le temps passé par les oiseaux

dans des zones de 10 kilomètres carrés, que nous avons superposées avec une carte de distribution de la pollution plastique marine. Pour cette dernière, nous avons combiné les données de trois modélisations existantes pour estimer les densités par kilomètre carré de déchets plastique de 0,333 millimètre à 40 centimètres (ce que les pétrels ingèrent le plus souvent). Nous localisons ainsi où les oiseaux risquent le plus de rencontrer ces déchets, de s’y empêtrer, de les ingérer en les confondant avec de la nourriture ou de manger des animaux contaminés. Avec de nombreuses conséquences physiologiques, voire mortelles, dont une fibrose intestinale récemment identifiée, la plasticose.

Quelles sont les zones les plus préoccupantes ?

La Méditerranée et la mer Noire représentent, à elles deux, plus de la moitié des risques d’exposition au plastique. Viennent ensuite le Pacifique nord-est et nord-ouest, l’Atlantique sud et le sud-ouest de l’océan Indien où se trouvent les gyres de plastique, ces vortex formés par les courants marins qui accumulent les déchets (nous manquons de données ornithologiques en Asie de l’Est et du Sud-Est). Mais les régions à risque sont plus étendues que les gyres, elles incluent les endroits où se reproduisent et se nourrissent beaucoup d’oiseaux, comme autour de l’île de Tristan da Cunha dans l’Atlantique sud, au large du Brésil ou près des côtes japonaises. Cela dit, on sait aussi que les oiseaux ingèrent du plastique partout. Côté espèces, les oiseaux marins les plus exposés aux plastiques sont aussi parmi les plus menacés, faisant face à de nombreuses autres perturbations comme la capture dans les filets de pêche ou la prédation par des espèces invasives. C’est notamment le cas du pu n yelkouan et du pu n des Baléares (oiseau marin le plus menacé en Europe) en Méditerranée, du pu n de Newell et du pétrel de Cook dans le Pacifique. n

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 7

I. Caiazzo et al., Nature, 2023.

B. L. Clark et al., Nature Communications, 2023.

THÉRAPIE GÉNIQUE IN VIVO

Il est possible de modifier génétiquement une cellule directement dans l’organisme. Un pas considérable pour le traitement de certaines maladies génétiques.

Depuis quelques années, la thérapie génique est un outil efficace dans la lutte contre certaines maladies génétiques du sang et de l’immunité, à l’instar de la drépanocytose. Pour ce faire, les médecins utilisent les cellules souches hématopoïétiques (CSH) des patients. Ces cellules sont situées dans la moelle osseuse et sont capables de se différencier en tous les types de cellules du sang, comme les lymphocytes du système immunitaire ou encore les globules rouges. Les praticens doivent les prélever en grandes quantités, puis réaliser une modification génétique ex vivo – hors du corps – afin de corriger les mutations à l’origine des maladies. Enfin, le patient doit subir une chimiothérapie de conditionnement qui vise à réduire ses réserves naturelles de cellules souches hématopoïétiques, ce qui libère de la place pour la greffe des cellules modifiées. Or le caractère laborieux et toxique de ce processus limite grandement l’application de ces traitements, pourtant vitaux. La donne pourrait cependant bientôt changer. En effet, Laura Breda, de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, et ses collègues viennent de démontrer qu’il est possible de contourner ces problématiques en modifiant les CSH in vivo, donc directement dans la moelle osseuse.

Pour y parvenir, les biologistes se sont appuyés sur les avancées effectuées dans le cadre de l’élaboration des vaccins contre le Covid-19, en particulier dans la manipulation de l’ARN messager ou ARNm, une molécule formée lors de la lecture de l’ADN et qui précède la synthèse de la protéine correspondante. Ils ont incorporé les modifications génétiques correctrices durant la synthèse de l’ARNm d’intérêt, puis l’ont équipé à son extrémité d’une molécule qui le protège contre de potentielles dégradations sans empêcher sa traduction en protéine Grâce à ces modifications, l’ARNm, d’une nature habituellement transitoire, est très stable Les chercheurs l’ont ensuite encapsulé dans des nanoparticules lipidiques, ou NPL, des vecteurs de choix pour la livraison précise d’un cargo dans des tissus et des cellules cibles

Les biologistes ont donc produit ces ensembles NPL-ARNm et ont tapissé leur surface d’anticorps dirigés contre les récepteurs

La capacité de modifier in vivo certains gènes permettrait de soigner des maladies dont le traitement actuel repose sur une procédure particulièrement lourde pour le patient.

CD117, que l’on trouve typiquement sur les membranes des CSH Ils ont effectué leurs tests sur la moelle osseuse de souris Résultat : l’équipe de Laura Breda a observé une livraison efficace de leur cargo, un ARNm qui code l’enzyme Cre, capable d’effectuer des recombinaisons de l’ADN, à savoir d’en découper des fragments et de les réassembler entre eux, ce qui ouvre la porte à de futures thérapies géniques Par ailleurs : les scientifiques ont employé des molécules capables de détruire précisément les CSH, plutôt que de recourir à l’approche bien plus toxique de la chimiothérapie, afin de réduire les réserves de CSH. Ces travaux in vivo sont pour l’heure limités à la souris, mais cet exploit est une preuve de concept fondamentale : ils montrent qu’il est effectivement possible d’éditer le génome de manière stable dans des conditions in vivo Des études précliniques supplémentaires seront nécessaires pour confirmer la portabilité de ces découvertes dans des conditions propres aux maladies contre lesquelles elles devraient permettre de lutter n

William Rowe-Pirra

8 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 ÉCHOS DES LABOS © Phonlamai Photo/Shutterstock

MÉDECINE

L. Breda et al., Science, 2023.

EN BREF

46 000 ans dans la glace

Certaines espèces ont la capacité de ralentir leur métabolisme si les conditions se dégradent (sécheresse, gel, etc.), on parle de « cryptobiose ». C’est le cas du nématode retrouvé et ravivé par Philipp Schi er, de l’université de Cologne, en Allemagne, et une équipe internationale. Celui-ci était pris dans le pergélisol sibérien depuis 46 000 ans. Ce ver femelle, d’une espèce jusque-là inconnue, a depuis donné naissance à une nouvelle génération de nématodes.

Plos Genetics, 27 juillet 2023.

Chromosome Y séquencé

Réalisé il y a vingt ans, le séquençage du chromosome Y était incomplet (à près de 50 %), du fait de la di culté de l’étudier en raison de sa structure très complexe. Une nouvelle initiative, menée par Adam Phillippy, de l’Institut américain de la santé, et ses collègues a comblé ce manque. Les chercheurs ont utilisé le matériel génétique de 43 personnes, couvrant ainsi 182 900 ans de l’histoire évolutive humaine. Ces travaux révèlent une très grande variabilité de ce chromosome d’un individu à un autre.

Nature, 23 août 2023.

Fourmi de feu en Europe

Originaire d’Amérique du Sud mais implantée accidentellement en Amérique du Nord, en Chine et en Australie, Solenopsis invicta, aussi nommée « fourmi de feu » à cause de sa piqûre douloureuse, avait été inscrite à titre préventif sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne en 2022… Mauvaise nouvelle, Mattia Menchetti, de l’Institut de biologie évolutive, en Espagne, et ses collègues rapportent déjà son arrivée en Sicile. Current Biology, 11 sept. 2023.

MATHÉMATIQUES

OMNIPÉRIODIQUE !

La vie prend parfois des airs d’éternel recommencement. Et c’est d’ailleurs le cas de certaines configurations du Jeu de la vie, un automate cellulaire imaginé en 1970 par le mathématicien britannique John Conway. Les règles du Jeu de la vie sont simples. Sur une grille bidimensionnelle, les cases (nommées cellules) occupées sont dites « vivantes », les autres sont « mortes ». À chaque tour, des règles sont appliquées pour déterminer le destin de chaque case. Une cellule morte qui a trois cellules voisines vivantes (parmi les huit qui l’entourent) devient vivante. Et une cellule vivante qui a deux ou trois cellules voisines vivantes reste vivante, sinon elle meurt.

En partant de configurations particulières, il est possible de créer des « oscillateurs » qui évoluent et retrouvent leur conformation intiale On connaissait des oscillateurs pour presque n’importe quelle longueur de cycle. On monte ainsi presque sans problème jusqu’à une période de durée égale à 43. On connaît alors une configuration nommée « snark », qui peut être ajustée pour n’importe quelle longueur de cycle supérieure ou égale à 43.

PALÉOANTHROPOLOGIE DES SPHÈRES INTENTIONNELLES ?

Aussi bien en Afrique qu’en Asie ou en Europe, les chercheurs ont retrouvé sur de nombreux sites préhistoriques des centaines d’artefacts en pierre présentant une forme de boule de quelques centimètres de diamètre. Ces « sphéroïdes » ont-ils été fabriqués de façon intentionnelle (mais sans fonction connue) ou ont-ils été obtenus indirectement lors du façonnage d’outils ? Pour trancher ce débat, Antoine Muller, de l’université de Jérusalem, et ses collègues ont scanné en 3D 150 sphéroïdes provenant d’Ubeidiya, un site dans le nord d’Israël et vieux de 1,4 million d’années. Ils ont développé une méthode d’analyse de la géométrie précise de ces objets. D’après les chercheurs, cette forme aurait été obtenue volontairement à partir d’une surface plane primaire, puis en ébréchant progressivement les bords jusqu’à obtenir des contours arrondis. Pour Antoine Muller, ce résultat indique qu’ Homo erectus , qui aurait vécu à

Les mathématiciens suspectaient donc que le Jeu de la vie était omnipériodique, c’est-à-dire qu’il existe au moins une configuration cyclique de n’importe quelle période. Cependant, deux oscillateurs manquaient à l’appel, ceux correspondant à des périodes égales à 19 et à 41. Les deux ont été découverts en juillet 2023. Le premier a été trouvé le 14 juillet par Mitchell Riley, de l’université de New York, à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Et le second a été découvert le 21 juillet par Nico Brown, un spécialiste du Jeu de la vie. n

S. B.

La configuration nommée Cribbage a une période égale à 19 5 cm

Sphéroïdes retrouvés sur le site de Ubeidiya et scannés afin d’analyser les détails de leur géométrie.

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 9

A. Muller et al., Royal Society Open Science, 2023.

Ubeidiya à cette époque, avait la capacité de se représenter le concept de la sphère. Mais tous n’en sont pas convaincus, le mystère demeure. n

S. B.

En haut : © Wikimedia Commons ; en bas : © A. Muller et al./R. Soc. open sci.

26 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 GÉOSCIENCES

L’ESSENTIEL L’AUTEUR

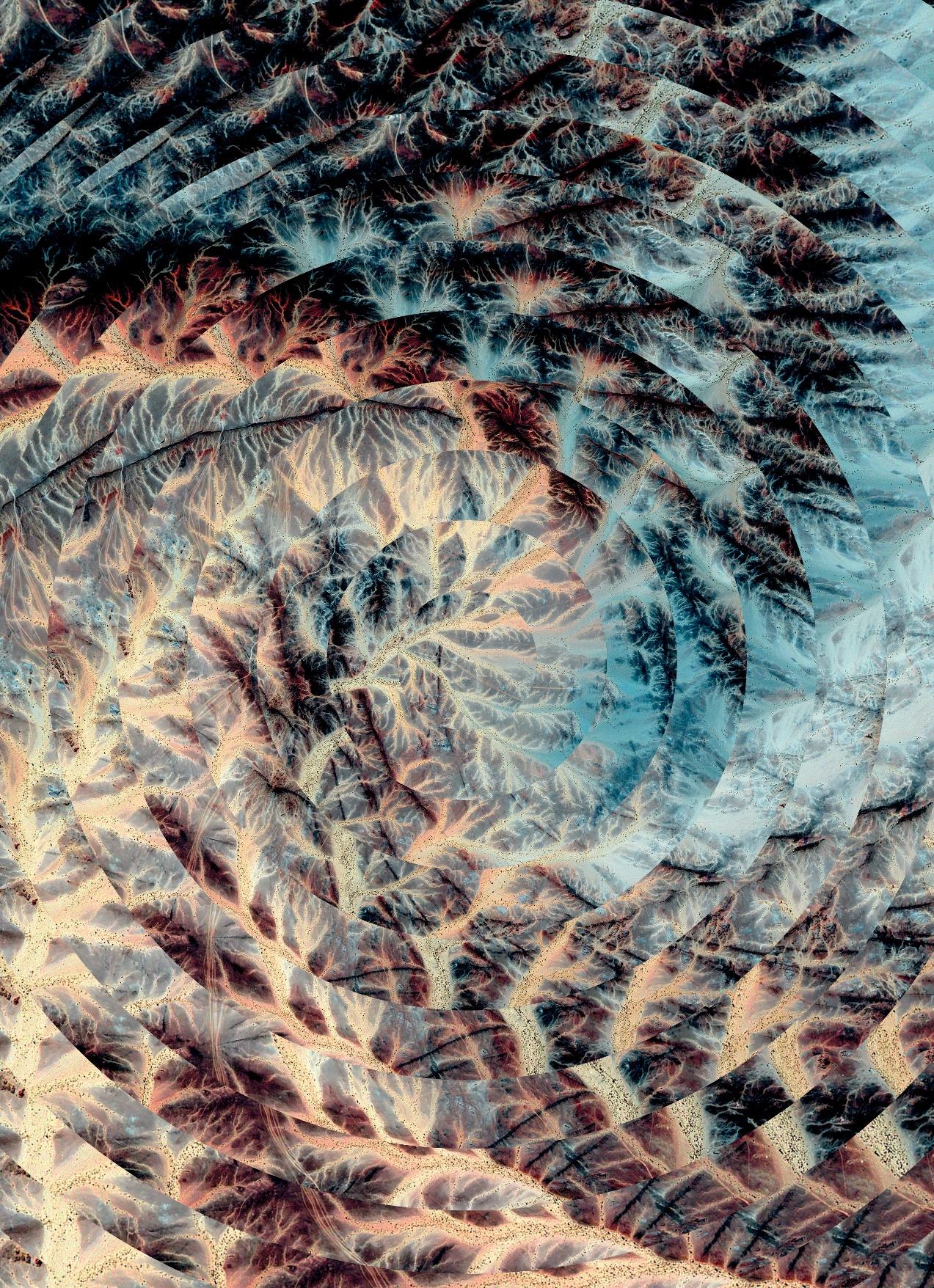

Des mesures géophysiques e ectuées au large du New Jersey et du Massachusetts suggèrent la présence d’immenses réservoirs d’eau douce sous le fond marin.

De tels aquifères sousmarins existent dans le monde entier et pourraient représenter un million

de kilomètres cubes d’eau douce.

> Leur mise en exploitation est problématique : intéressante dans certains cas, elle pourrait s’avérer dangereuse dans d’autres.

ROB EVANS géophysicien, chercheur à l’institut océanographique de Woods Hole, dans le Massachusetts, aux États-Unis.

De l’eau douce sous la mer

Les planchers océaniques côtiers recèlent des réservoirs d’eau douce, qui pourraient aider un jour à alimenter les régions menacées par la sécheresse.

Par une belle journée de septembre 2015, mon collègue Kerry Key et moi - même avons embarqué à bord du R/V Langseth Nous touchions au but : après avoir passé dix ans à rassembler le financement nécessaire pour affréter ce navire de recherche de la Fondation nationale pour la science des États-Unis, nous allions enfin en disposer pour cartographier le gisement d’eau douce situé à quelque 100 mètres sous le fond océanique rocheux au large du New Jersey. Le R/V Langseth a quitté les docks de l’institut océanographique de Woods Hole, où il est amarré normalement, et nous voilà partis en mer pour dix jours !

Notre expédition s’explique par d’étonnantes constatations faites dans les années 1960 par l’institut d’études géologiques des États - Unis ( United States Geological Survey, connu aussi par son sigle USGS). À la recherche de gisements de sable et d’autres ressources , ses équipes étaient en train de

procéder à une série de forages au large du New Jersey quand elles tombèrent sur de l’eau douce. Des années plus tard, l’analyse chimique d’échantillons prélevés dans la même zone révéla un mélange d’eau de mer et d’eau de pluie récente De l’eau de pluie sous le plancher océanique à 65 kilomètres en mer ?

C’est vers ce secteur que se dirigeait le R/V Langseth . Une fois sur place , l’équipage déploya à l’arrière du bateau une longue ligne flottante portant un émetteur et des capteurs d’ondes électromagnétiques La pénétration de ces ondes dans la roche constituant les premières centaines de mètres du fond marin induit un signal réfléchi, recueilli par les capteurs Remorquant ce dispositif à petite vitesse sur les 130 kilomètres qui correspondaient à la ligne dessinée par les forages des années 1960, nous avons aussi largué d’autres capteurs pour enregistrer, depuis le fond, les signaux de notre émetteur et les champs électromagnétiques naturels locaux À partir de l’ensemble des données obtenues, nous avons

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 27

reconstitué une image des structures souterraines situées sous le fond de la mer. Une fois cette zone de forages de l’USGS au large du New Jersey ainsi explorée , le R/V Langseth s’est dirigé vers l’île de Martha’s Vineyard, où nous avons acquis le même genre d’informations En effet , certains de nos collègues avaient avancé que le sous-sol marin entourant cette île située face au Massachusetts contenait de l’eau douce. Traiter les données ainsi amassées nous a demandé des mois, mais les résultats obtenus, publiés en 2019, ont fait sensation Le titre de l’un des articles de presse de l’époque – « Un mystérieux réservoir d’eau douce découvert sous l’océan » –résume l’intérêt soulevé par la découverte Pour autant , quelle est la taille de ce réservoir ? Comment s’est-il formé ? Et de tels gisements sont-ils communs ? Nous l’ignorions !

D’autres questions nous tarabustaient Pas plus de 2,5 % environ des eaux de surface de notre planète océan sont douces D’ici à 2100, la Terre devrait compter 10 milliards d’habitants, de sorte que l’approvisionnement en eau va devenir de plus en plus problématique, tout particulièrement dans les régions côtières, où vit 60 % de la population mondiale. Par ailleurs, le réchauffement climatique modifie le régime des précipitations ; la pollution fait peser des risques sur les masses d’eau existantes et l’agriculture et le développement économique tendent à épuiser les aquifères Dès lors, se demande-t-on, s’il existe à seulement quelques dizaines de kilomètres des côtes de grands réservoirs d’eau douce, peuvent-ils sauver des vies et contribuer à l’irrigation ? En existe-t-il partout sur la planète, notamment dans les régions où la pénurie d’eau est déjà un énorme défi ? Si c’est le cas, comment exploiter efficacement ces surprenants gisements sousmarins ? Notre découverte a déclenché des recherches, notamment au large de San Diego, de Hawaii, de la Nouvelle-Zélande et de Malte, et nous commençons à obtenir des réponses.

ENTERRÉS SOUS LA MER

La présence d’eau douce au large des côtes est attestée depuis les années 1800. Au large de la Floride , des pêcheurs ont ainsi parfois signalé des « bouillonnements » d’eau à la surface de la mer, qu’ils ont supposé provenir du fond. Certains ont prélevé des échantillons dans ces « bouillonnements », et, de fait, ils ne présentaient pas de goût salé : il s’agissait de masses d’eau douce, moins denses que l’eau de mer, qui s’élevaient à travers la colonne d’eau.

En 1996, deux ans après mon arrivée à l’institut océanographique de Woods Hole, six collègues et moi - même avons a ff rété un petit navire de recherche pour tester en mer un système de cartographie des sédiments, tout juste mis au point au Centre géoscientifique du

Pacifique, au Canada Ce dispositif était fondé sur la détection électromagnétique, une technique alors marginale en géophysique marine Notre travail s’intégrait dans une vaste étude du transport des sédiments en mer Une fois parvenus au large d’Eureka, en Californie, la côte toujours visible au loin, nous nous sommes servis de notre système de mesure pour déterminer la proportion d’eau de mer dans les sédiments jusqu’à environ 30 mètres sous le fond. Nous nous trouvions dans une zone où tous les indices suggéraient la présence de boues à grains fins fortement imprégnées d’eau salée, mais c’est autre chose que nous a révélé le signal Il indiquait la présence d’eau douce sur pas moins de 50 kilomètres carrés, ce qui traduisait une infiltration d’eau souterraine sous le fond à travers des fissures et des failles dans

la roche. C’est par cette découverte que nous avons pris conscience du potentiel de la détection électromagnétique pour déceler de l’eau douce sous le fond marin

Un continent ne s’arrête pas à ses rives, mais au bout d’un « plateau continental » rocheux s’étendant bien au-delà Ce dernier se termine par une pente abrupte, transition brutale vers les grands fonds océaniques Les plateaux continentaux du monde sont en outre constitués de sédiments et de roches imbibés d’eau , car certaines se fissurent et laissent pénétrer la mer En outre, la plupart de ces plateaux sous-marins sont recouverts d’épaisses couches de roches sédimentaires contenant, telles des éponges solides, des pores interconnectés qui se remplissent d’eau

Ces sédiments présentent typiquement une porosité de 40 à 50 %, ce qui veut dire que le volume de l’ensemble de leurs pores correspond à la moitié environ de leur volume total ! À l’intérieur de ces roches sédimentaires, la pression hydrostatique pousse l’eau intercalaire aussi loin que possible vers le bas. Les géologues marins débattent encore sur la profondeur maximale qu’elle peut atteindre, mais

28 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 GÉOSCIENCES DE L’EAU DOUCE SOUS LA MER

Des roches poreuses, remplies d’eau, recouvrent les plateaux sous-marins £

il est déjà clair qu’elle dépasse plusieurs kilomètres, même si les infiltrations s’amenuisent à mesure qu’elles s’approfondissent : l’accroissement de la pression finit par fermer les fissures et les espaces interstitiels La perméabilité de la roche, c’est-à-dire la facilité avec laquelle l’eau s’y écoule, dépend du degré d’interconnexion des pores.

Le plateau continental étant le prolongement du continent, les modèles d’écoulement des eaux souterraines dans les terres le long de la côte nord-est des États-Unis suggèrent qu’il pourrait y avoir d’importantes quantités d’eau douce cachées dans les roches et les sédiments situés sous le plancher océanique de la pente continentale Mais des théories contradictoires existent sur la façon dont cette eau y parvient et y séjourne

Sur terre , l’eau souterraine est stockée dans des couches géologiques poreuses : ce que l’on nomme des « aquifères » . Certains , peu enfouis , sont réapprovisionnés par les précipitations. D’autres, beaucoup plus profonds , sont emplis d’eaux fossiles en place depuis des millénaires, voire davantage, par exemple depuis la dernière glaciation Partout dans le monde, la structure des aquifères varie d’une région à l’autre Aux États - Unis , par exemple, il y en a dans les couches calcaires sous-jacentes à la Floride, dans les couches plus sédimentaires du Nord-Est, etc. La proportion d’eau potable en provenance des aquifères est de 25 % dans le monde, de 65 % en Europe Aux États-Unis encore, un pays où se

À LA RECHERCHE DES AQUIFÈRES SOUS-MARINS

trouvent beaucoup d’aquifères, les eaux souterraines représentent 90 % de l’eau douce disponible , même en tenant compte des rivières et des lacs. Les municipalités ou des personnes privées y pompent 50 % de l’eau potable consommée.

Au large de la côte est des États-Unis, le plateau continental s’étend en mer sur plus de 300 kilomètres Dès lors, sans doute n’est-il pas surprenant que les couches géologiques formant les aquifères ne s’arrêtent pas au rivage, mais s’étendent dans le plateau continental. Lorsque de la pluie tombe sur les terres côtières, elle s’infiltre dans les aquifères et traverse des roches perméables passant sous et à travers le littoral, de sorte qu’elle se retrouve sous le fond de la mer. Pour que cet écoulement sur de longues distances d’eau restant douce soit possible, l’aquifère marin doit être surmonté d’une couche imperméable, le plus souvent des sédiments compacts, riches en argiles L’argile est une roche paradoxale : capable de retenir beaucoup d’eau lorsqu’elle est meuble, elle devient quasi imperméable une fois constituée . La présence alors de pareille couche d’argile empêche l’eau douce, moins dense que l’eau salée, de remonter vers le fond marin, puis de s’échapper vers la surface (lire l’encadré page 32).

Un mécanisme entièrement différent pourrait aussi expliquer le stockage d’eau douce sous le plancher océanique Au cours des glaciations, des banquises géantes et des calottes glaciaires se sont formées, qui ont immobilisé

Transmises depuis un navire vers le fond marin, des ondes électromagnétiques pénètrent dans le substrat rocheux et y engendrent des ondes réfléchies que captent des récepteurs flottants. Le signal reçu varie selon la salinité de l’eau présente dans les fissures et les pores de la roche : l’eau salée conduit en e et mieux le courant que l’eau douce. Des capteurs préalablement envoyés au fond complètent cette acquisition de données.

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 29

Roche poreuse Sédiments Capteur de fond Ondes électromagnétiques émises vers le fond

Eau douce Eau salée Ondes électromagnétiques réfléchies

1

Capteurs tractés par câble

Émetteur

400 mètres

COMMENT DE L’EAU DOUCE PEUT-ELLE SE RETROUVER SOUS LE FOND MARIN ?

L’eau douce des aquifères souterrains terrestres peut s’infiltrer à travers les fissures et les roches poreuses qui s’étendent sous le plancher océanique, les roches imperméables empêchant l’eau salée d’y pénétrer.

Par des canaux souterrains depuis le littoral

Il arrive que de l’eau douce issue des aquifères terrestres suinte à travers des fissures et des roches poreuses s’étendant sous le plancher océanique. Si une strate imperméable recouvre les roches la contenant, elle empêche l’eau douce de s’élever jusqu’au fond de la mer.

Couverture rocheuse imperméable

d’importants volumes d’eau de mer Le niveau de la mer étant beaucoup plus bas pour cette raison, de grandes parties des plateaux continentaux aujourd’hui immergées étaient exposées aux éléments La dernière glaciation est passée par son maximum il y a 20 000 ans et s’est terminée il y a quelque 12 000 ans : alors qu’elle était en cours, la pluie a pu s’infiltrer à travers de larges surfaces émergées des plateaux continentaux jusque dans des pièges rocheux, où elle serait restée après la remontée du niveau des mers. Selon une troisième théorie, le poids important de la glace des inlandsis – autre nom des calottes glaciaires – aurait forcé de l’eau douce en profondeur bien avant le retour de la mer

LA DÉTECTION

PAR ÉLECTROMAGNÉTISME

À SOURCE CONTRÔLÉE

Par

des précipitations en période de basses eaux marines

Pendant les glaciations, le niveau de l’océan mondial est souvent descendu de plus de 100 mètres, ce qui mettait hors d’eau de grandes parties des plateaux continentaux. La pluie tombant sur ces régions pouvait s’infiltrer à travers les fissures existant dans une couche géologique imperméable, puis se stocker dans des couches rocheuses poreuses situées dessous.

Déterminer comment un réservoir spécifique s’est formé – son étendue et s’il est connecté aux aquifères terrestres – requiert de nombreuses mesures Les forages fournissent des échantillons , mais ils sont coûteux et limités à quelques endroits isolés Avant notre croisière sur le R/V Langseth, une technique d’acquisition de données relativement peu onéreuse et facile d’emploi manquait pour explorer de vastes régions du plancher océanique.

Par la pression des inlandsis sur leurs eaux sous-jacentes

En période glaciaire, l’énorme poids des calottes glaciaires mettait les eaux s’écoulant à leur base et sous elles sous pression, les forçant à pénétrer les roches poreuses sous-jacentes, s’étendant éventuellement jusqu’à la mer.

Dans les années 1970 et 1980, des chercheurs ont commencé à développer des instruments électromagnétiques pour mesurer les propriétés des fonds marins. Ils étaient en partie motivés par l’intérêt de la marine américaine pour les communications sous-marines à longue distance Au cours des années 1980 et 1990, la technologie de l’électromagnétisme à source contrôlée (connue aussi par son sigle CSEM, de l’anglais controlled source electromagnetic ) s’est peu à peu perfectionnée L’industrie pétrolière a commencé à l’utiliser à la fin des années 1990 et au début des années 2000 pour rechercher du pétrole sous le fond de la mer, ce qui a entraîné des améliorations significatives de l’instrumentation à la disposition des scientifiques.

Par la méthode de l’électromagnétisme à source contrôlée, on mesure essentiellement la capacité du plancher océanique à laisser circuler le courant électrique. Sur le plateau continental, cette propriété dépend de la quantité d’eau de mer contenue dans les pores et les fissures, ainsi que de sa salinité et de sa température. Porteurs de charges, les ions sodium et chlorure du sel augmentent en effet la conductivité électrique, de sorte que l’eau salée est plus conductrice que l’eau douce Une section du plancher océanique imprégnée d’eau de mer résistera moins au courant électrique qu’une section imprégnée d’eau moins salée

30 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 GÉOSCIENCES DE L’EAU DOUCE SOUS LA MER

;

: D.

© Julia Ditto

source

Cohen et al., Origin and Extent of Fresh Paleowaters on the Atlantic Continental Shelf, USA, Ground Water, 2010

Saumure Ancien

Socle rocheux Roche poreuse Eau douce Interface eau douce/saumure

Sédiments

niveau marin Ancien niveau marin

La pression de la glace force l’eau du sol à travers une strate poreuse sous-jacente.

sous-jacente et eau du

Fissures dans la roche de couverture étanche

Eau

sol

2 OFFERTES semaines sans

POUR VOUS

p Le quotidien, du lundi au vendredi

p La Croix L’Hebdo, chaque vendredi

p Tout le numérique 24h /24 et 7 j/7

RENDEZ

Simple, sûr, rapide !

-VOUS SUR la-croix.com/PLS23

engagement Découvrez

GUILLAUME DUMAS est professeur de psychiatrie computationnelle à l’université de Montréal, directeur du laboratoire de Psychiatrie de précision et physiologie sociale (PPSP), au centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Il conduit également des recherches au sein de Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle.

L’étude de la synchronisation intercérébrale renouvelle le regard sur nos cerveaux

Nouvelles pistes de recherche en psychiatrie, axes de développement pour l’intelligence artificielle, meilleure compréhension du développement cognitif… Les voies qu’ouvre l’observation des différentes formes de synchronisation intercérébrale sont nombreuses. Explications.

56 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023

COGNITION SOCIALE © InnovaxiomTimeworld

Comment se sont développées les études sur la synchronisation intercérébrale ?

Je suis assez amateur d’archives scientifiques. Si l’on veut vraiment remonter loin dans le temps, on peut citer un article publié dans Science, en 1965, par deux chercheurs de l’université Thomas-Jefferson, à Philadelphie, qui s’intéressaient à… la télépathie. Ils affirmaient avoir démontré l’existence de la télépathie entre des jumeaux, en enregistrant leur activité cérébrale en électroencéphalographie Les signaux enregistrés étaient réputés synchrones. Peut-être ce passé a-t-il nui à la recherche sur la synchronisation cérébrale, car on ne trouve ensuite presque plus trace de travaux visant à mesurer l’activité cérébrale de deux personnes en interaction, à l’exception de travaux menés dans le champ de la parapsychologie, où l’enregistrement simultané de l’activité cérébrale de plusieurs personnes a été utilisé Il faut attendre ensuite les travaux de Read Montague ( aujourd’hui directeur du centre pour la recherche en neuroscience humaine à l’université Virginia Tech), publiés en 2002, pour que la recherche sur la synchronisation cérébrale retrouve une assise scientifique reconnue Ce sont ces travaux qui ont introduit le terme d’« hyperscanning » , car le chercheur a eu recours à l’imagerie par résonance magnétique nucléaire (l’IRM, souvent appelé « scanner »), pour deux personnes en même temps. Cette approche va inspirer d’autres expérimentations, le cadre le plus fréquent étant celui du jeu économique : on s’intéressait alors beaucoup aux échanges entre joueurs devant prendre des décisions, le plus souvent sans interaction instantanée.

Comment le cadre expérimental de ces recherches s’est-il consolidé ?

En 2006, Fabio Babiloni, à l’université de Rome a enregistré en électroencéphalographie (EEG) l’activité cérébrale de quatre volontaires jouant aux cartes. La synchronisation était plus marquée entre les paires de participants qui jouaient ensemble. Mais ces résultats relevaient davantage d’une moyenne obtenue sur l’observation d’ensemble de la tâche réalisée que sur l’interaction entre les joueurs en temps réel. En 2009, Ulman Lindenberger, à l’institut Max-Planck pour le développement humain, a présenté les résultats de l’enregistrement de l’activité électrique cérébrale de guitaristes jouant au rythme du même métronome L’activité cérébrale, mesurée à une résolution temporelle très fine , s’est avérée indéniablement synchrone, attachée au « top » du métronome.

Ces résultats posaient une question : la synchronisation peut-elle se passer de métronome ? C’est à cette question que j’ai cherché à répondre lors de ma thèse, et c’est ce que nous

avons montré en 2010, avec mes collègues du Lena (laboratoire d’Électroencéphalographie et de neurophysiologie appliquée) : oui, quand on présente des sujets à qui l’on demande d’imiter les mouvements d’un autre individu, sans référence externe, leurs activités cérébrales se synchronisent C’est l’interaction sociale qui entraîne la synchronisation . Au passage , Francisco Varela, qui fut directeur de recherche au Lena, avait déjà, dans les années 1990, apporté la démonstration que la prise de conscience de la perception d’un stimulus induit une synchronisation de l’activité de différentes aires cérébrales On quittait la représentation modulaire du cerveau pour aller vers l’observation de l’activité entre différentes régions ; ce que nous faisons avec l’hyperscanning, et l’EEG multicerveaux, c’est étendre cette approche à l’activité de plusieurs cerveaux S’intéresser à la synchronisation intercérébrale c’est aussi avoir un regard moderne sur le cerveau ; on quitte la vue centrée sur ce seul organe pour s’inscrire dans le courant de la cognition incarnée, et en intégrant que nous sommes tout autant le produit de notre ancrage biologique dans le corps que de nos interactions avec notre environnement, notamment social.

Quand on parle de synchronisation, de quels signaux parle-t-on précisément ?

C’est , d’abord , la synchronisation des signaux électriques cérébraux enregistrés en EEG : très simplement, on considère l’évolution de l’activité rythmique de deux systèmes (ou plus), dont les oscillations vont, ou non, se mettre en phase Quand on fait de l’IRMf, on observe un signal – le signal « Bold », assimilé à l’activité cérébrale localement – qui n’est pas une onde électrique ; on ne peut pas à proprement parler évoquer la notion de phase On peut simplement observer des corrélations entre les activités de certaines régions cérébrales de cerveaux différents La résolution temporelle n’est pas la même : de l’ordre de la milliseconde pour l’EEG, de l’ordre de la seconde pour l’IRMf. L’EEG m’a ainsi permis, dès 2010, de faire une observation étonnante : la synchronisation s’effectue avec une finesse temporelle de l’ordre des millisecondes. Comment expliquer cela, alors que les interactions sensorimotrices, indispensables pour que les mouvements des deux personnes de nos expériences initiales se synchronisent, sont beaucoup plus lentes ? Mon équipe de recherche a trouvé une réponse très récemment par des méthodes de modélisation : de manière rappelant la modulation de fréquence dans le domaine des télécommunications radio , la synchronisation des fréquences basses (mouvements) influe sur celle des fréquences élevées, où se manifeste la synchronisation intercérébrale

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 57

De manière plus générale, quand on parle de synchronisation, il faut s’interroger sur ce qui peut la provoquer Elle peut être le fruit d’une communication , unidirectionnelle ou réciproque Elle peut aussi être favorisée par des similarités cérébrales, elles-mêmes fruit d’un environnement culturel (partagé ou non), d’un comportement (similaire ou non), ou de traits neurobiologiques particuliers, similaires, ou non, chez deux individus. Les variables et types d’enregistrements cérébraux les plus pertinents pour rendre compte du phénomène dépendent de la nature du couplage considéré Et la synchronisation est susceptible d’être induite par des activités indépendantes de tout rythme : c’est le cas par exemple du toucher affectif, comme nous l’avons montré en 2018 avec Pavel Goldstein et son équipe Ce résultat est important à mes yeux : à l’heure de la décorporation du système de santé où l’on met en avant la télémédecine, outre la mise en évidence d’une meilleure synchronisation cérébrale par le fait d’avoir un soignant ou un proche aux côtés du patient, c’est aussi l’impact important sur la perception de la douleur d’un individu que ces travaux nous ont donné l’occasion d’établir

Outre ce lien avec la perception de la douleur, dans quelles situations la synchronisation cérébrale se manifeste-t-elle avec le plus d’impact ?

Le cas de l’interaction entre un professeur et ses élèves doit être souligné. Ma collègue

Suzanne Dikker et David Poeppel, à l’université de New York, ont montré l’importance de la synchronisation intercérébrale à l’échelle d’un groupe d’individus : douze étudiants en classe avec le professeur Ils ont établi que la mesure de la synchronisation intercérébrale était corrélée avec l’attention conjointe des étudiants vis-à-vis de leur professeur Nous avons montré aussi récemment avec ma collègue Ruth Feldman et son équipe en Israël que, dans la lignée des recherches sur le toucher affectif, l’olfaction aussi affectait les synchronisations intercérébrales. Ainsi, chez des bébés, si on dispose un tee-shirt portant l’odeur de leur maman sur une autre femme, les synchronisations cérébrales sont rétablies et l’engagement social présent comme avec leur mère. Avec cette même équipe, nous avons également apporté la preuve que ces synchronisations intercérébrales étaient fortement altérées pendant un échange en visioconférence par rapport à un face-à-face.

La synchronisation cérébrale met-elle en jeu des régions cérébrales spécifiques ?

Dans le contexte non verbal, on observe souvent des synchronisations impliquant la jonction temporo-pariétale droite, en jeu dans l’intégration entre le soi et autrui Pour comprendre , disons qu’on peut distinguer la

représentation de soi et d’autrui et la représentation du comportement de soi et d’autrui Ce n’est pas la même chose de représenter, dans son cerveau, l’identité de la personne et de représenter dans son cerveau le comportement ou le mouvement de la personne En 2021, nous avons présenté des résultats d’une expérience utilisant un dispositif d’interaction humain-machine, avec un avatar virtuel. Cela donnait la possibilité, en EEG, de suivre en temps réel l’activité des réseaux cérébraux associés au mouvement de soi et aux mouvements d’autrui. Nous avons observé, dans ce contexte, que c’est notamment au niveau de la jonction temporo-pariétale que se manifeste un recouvrement entre le réseau impliqué dans le mouvement de soi et le réseau impliqué dans la compréhension du mouvement d’autrui Anatomiquement, cette région se comporte un peu comme le carrefour entre l’information liée à soi et celle qui est liée à l’autre L’activité des neurones présents dans cette région tend statistiquement à se synchroniser davantage entre deux personnes.

Y a-t-il un lien entre la synchronisation cérébrale et le concept de « neurones miroirs » ?

L’idée qu’existent des neurones « miroirs », codant dans le cerveau d’un individu une réplique de l’activité des neurones de l’individu qu’il observe, a été très médiatisée Mais comme l’expose le livre The Myth of Mirror Neurons ( littéralement « le mythe des neurones miroirs », non traduit en français), de Gregory Hickok , une mythologie s’est construite autour de cette idée, très exploitée par la littérature du développement personnel Personnellement, je trouve qu’il s’agit, souvent, d’un cul-de-sac explicatif Assurément, il était intéressant de constater que certains neurones dans le cerveau réagissent à soi et à autrui. Mais alors, il faut se demander comment ces cellules sont formées par l’expérience , et quel rôle elles jouent sur le plan

Les situations d’interaction sociale dans lesquelles l’électroencéphalographie a mis en évidence le phénomène de synchronisation intercérébrale sont nombreuses : conversations en visioconférence, échanges entre un enseignant et sa classe, relation entre une mère et son bébé…

58 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 COGNITION SOCIALE ENTRETIEN AVEC GUILLAUME DUMAS

© vectorfusionart/Shutterstock (visio) ; © ESB Professiona/Shutterstock (classe) ; © fizkes/Shutterstock (bébé)

physiologique et le traitement de l’information Christian Keysers et Valeria Gazzola, à l’Institut des neurosciences d’Amsterdam , esquissent une réponse En substance, si on a des réseaux qui répondent à soi et à autrui dans le cerveau, et des neurones à l’interface entre les deux, la synchronisation de l’activité de part et d’autre va induire la formation de synapses entre les deux, et ainsi d’un réseau qui répond à la fois à soi et à autrui C’est très intéressant, parce que cette idée suggère que les synchronisations intercérébrales sont susceptibles d’agir dans le mécanisme de formation, d’apprentissage de la représentation conjointe entre soi et autrui au cours du développement.

Les mécanismes de synchronisation sont-ils une piste de recherche en psychiatrie ?

Je suis convaincu que le champ des neurosciences multicerveaux et les recherches menées sur les synchronisations intercérébrales aideront la psychiatrie à « sortir de la boîte crânienne » et à mieux considérer les troubles psychiatriques sur le plan interpersonnel Dans le cas de l’autisme, par exemple, l’idée de construction de représentations issues de l’interaction entre le soi et autrui, et par conséquent non associées à l’agent, est susceptible d’expliquer pourquoi les autistes ont des di ffi cultés à interagir avec des personnes neurotypiques , et d’éclairer aussi le phénomène de double empathie (le fait que les neurotypiques ont tout autant de problèmes à interagir et à comprendre, à empathiser avec des personnes autistes).

Tom Froese, philosophe à l’université d’Okinawa, a récemment proposé un lien entre les études sur la synchronisation cérébrale et la notion de conscience collective. Qu’en pensez-vous ?

Je partage tout à fait cette position. Les travaux de Francisco Varela sur la cognition incarnée montraient déjà qu’il faut voir au-delà de la

boîte crânienne, inclure le corps, mais aussi l’environnement, y compris social Si on veut remonter plus loin dans le temps, signalons aussi les réflexions de Teilhard de Chardin sur la noosphère ou encore celles qui portent sur la conscience collective chez Émile Durkeim (voir G. Dumas, 2011). Il faut bien sûr recontextualiser historiquement mais ces idées étaient visionnaires pour leurs époques. Cette idée que les synchronisations intercérébrales soient un point d’entrée pour approcher la conscience de manière moins intra-individuelle me semble prometteuse. C’est d’ailleurs un axe de recherche que j’ai la possibilité de poursuivre dans le champ de l’intelligence artificielle au Mila – institut québécois d’IA, en collaboration avec Yoshua Bengio Si l’on souhaite concevoir un jour des consciences artificielles, il va falloir se poser la question de la socialité, et tenir compte du fait que la conscience se construit en interaction avec d’autres consciences On le voit déjà avec ChatGPT Ce système a été entraîné en multipliant l’exposition aux utilisateurs humains, pour corriger les indices qui font penser qu’il s’agit d’une machine. Mais c’est très artificiel Pour développer un agent artificiel conscient, capable d’autoréflexion, je défends l’idée qu’il faut trois éléments D’abord, la prise en compte de la dynamique. Aujourd’hui, les réseaux de neurones n’ont pas de dynamique intrinsèque, pas de « vie interne ». Pour les en doter, une approche consiste à utiliser des équations différentielles plutôt que de l’algèbre linéaire Ensuite, il me paraît essentiel de nous inspirer du cerveau biologique. Jusqu’à preuve du contraire, le meilleur modèle de cerveau conscient reste le cerveau humain. Enfin, il me paraît nécessaire de mobiliser des agents artificiels dotés d’une incarnation corporelle, évoluant parmi d’autres agents , dans un monde partagé – cela n’implique pas forcément la conception de robots, les plateformes de développement de jeux vidéo peuvent offrir un terrain propice n Propos recueillis par François Lassagne

BIBLIOGRAPHIE

G. Dumas et M. T. Fairhurst, Reciprocity and alignment : Quantifying coupling in dynamic interactions, Royal Society Open Science, 2021.

Y. Endevelt-Shapira et al., Maternal chemosignals enhance infant-adult brain-to-brain synchrony, Science Advances, 2021.

G. Dumas et al., The human dynamic clamp reveals the fronto-parietal network linking real-time social coordination and cognition, Cerebral Cortex, 2020.

P. Goldstein et al., Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction, PNAS, 2018.

G. Dumas, Towards a two-body neuroscience, Communicative & Integrative Biology, 2011.

G. Dumas et al., Inter-brain synchronization during social interaction, Plos One, 2010.

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 59

HISTOIRE D’UNE RENCONTRE

> Lorsque Jean-Sébastien Steyer a visionné les premiers épisodes de la série Life Beyond, réalisée par John Boswell, le paléontologue a été immédiatement frappé par la place accordée aux connaissances scientifiques, inspirant manifestement l’œuvre de l’artiste. Le premier a contacté le second pour lui suggérer de développer des formes de vie extraterrestres fossiles, afin de compléter son musée de la Vie extraterrestre, concept à la fois esthétisant et pédagogique, imaginant un Muséum d’histoire naturelle qui présente tous les types de vies extraterrestres possibles.

LES AUTEURS

JEAN-SÉBASTIEN STEYER

paléontologue au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, auteur notammenr de Anatomie comparée des espèces imaginaires (Le Cavalier Bleu, 2022) et La Vie alien (Le Bélial, 2022) avec Roland Lehoucq et Laurent Genefort

JOHN BOSWELL

Réalisateur, designer d’e ets spéciaux, auteur de nombreux films consacrés à l’exploration spatiale et à l’origine de la vie, dont la série en trois volets Life Beyond

Phylogénies Machines à création

Les arbres phylogénétiques sont précieux pour les paléontologues : ils aident à identifier les organismes et à reconstruire leurs parentés. Ils sont une source d’inspiration aussi pour les artistes qui imaginent ce qu’a pu être la vie sur Terre dans un passé lointain, les formes qu’elle pourrait prendre à l’avenir… ou sur d’autres planètes. Regards croisés sur la puissance créatrice de la phylogénie.

Les illustrations sont de John Boswell

SCIENCE ET FICTION

© John Boswell (melodysheep.com)

68 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023

« LES FORMES DE VIE ANCIENNES SONT EXTRATERRESTRES À LEUR MANIÈRE »

John Boswell

Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir créer un musée de la Vie extraterrestre ?

J. B. : J’ai toujours été fasciné par la question de la vie extraterrestre. La vie terrestre elle-même est déjà incroyable à étudier et à observer Mais la conception d’une vie extraterrestre stimule l’esprit d’une manière tout à fait différente et sollicite intensément l’imagination J’ai fait le constat qu’il y avait peu de documentaires modernes sur le sujet et, parce que la création d’effets visuels et la réalisation de films en 3D sont ma spécialité, je me suis aventuré dans ce domaine pour voir si je pouvais transmettre un point de vue original et unique sur le sujet Le concept d’un musée de la Vie extraterrestre est par ailleurs né non seulement d’un besoin créatif, mais aussi d’une nécessité : présenter de nombreuses créatures dans des poses statiques dans le contexte d’un musée me donne la possibilité d’économiser temps et efforts, pour construire un musée riche sans disposer d’un budget et d’une équipe considérables

Pourriez-vous présenter quelques exemples d’espèces qu’on y découvre ?

Dans le troisième volet de Life Beyond, je dépeins un écosystème assez complet de créatures sur une planète extraterrestre, inspiré des savanes africaines Les espèces ressemblant à des insectes au début de la scène ont pour modèles des

Jean-Sébastien Steyer

Comment les phylogénies nous aident-elles à comprendre l’évolution ?

J.-S. S. : Une phylogénie est un arbre de relations de parenté entre unités dites « taxonomiques opérationnelles », c’est-àdire entre espèces ou taxons étudiés (genres, familles, etc., selon la systématique traditionnelle). Cet arbre, qui résulte d’une analyse phylogénétique, est une hypothèse de travail sur les degrés de cousinade entre taxons : c’est ce que les auteurs anglo-saxons nomment le pattern, c’est-à-dire la structure, l’arborescence même. Elle permet ensuite de disserter sur le process, autrement dit l’évolution du groupe en question C’est ce que font typiquement les paléontologues qui, une fois l’arbre obtenu, prennent par exemple en compte l’extension stratigraphique de chaque taxon pour proposer un ou plusieurs scénarios évolutifs du groupe Une phylogénie résulte d’un long travail d’anatomie comparée, mais c’est juste le début d’une aventure !

Avec quels éléments les paléontologues construisent-ils des phylogénies aujourd’hui ?

Pour construire une phylogénie, les paléontologues disposent typiquement de fossiles, c’est-à-dire de restes d’organismes : la morphologie des organismes est codée en « caractères morpho-anatomiques » Chaque caractère est défini selon différents « états ». Par exemple le caractère « type de phanère » (un phanère est une production dermique en surface) peut être visible sous plusieurs formes, « écailles », « plumes simples », « plumes pennacées » (avec branchement secondaire), « poils » ou autre selon le groupe étudié On réalise alors un tableau (« une matrice », dans le jargon des phylogénéticiens) regroupant taxons et caractères Les cases – ou les boîtes – de la matrice correspondent à des états de caractères. Chaque état est ensuite codé « 0 », « 1 », « 2 » ou plus selon différents critères Par habitude, l’état 0 est considéré comme archaïque, c’est-à-dire présent

[...]

« LA FORCE DE LA PHYLOGÉNIE EST QU’ELLE PERMET D’IMAGINER DES BIOLOGIES SPÉCULATIVES »

[...]

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 69

coléoptères et des palourdes (qui contiennent de petites perles à l’intérieur de leurs coquilles). Viennent ensuite des plantes carnivores, qui se nourrissent des « insectes » Elles s’apparentent à celles que l’on trouve sur Terre, mais avec une particularité : elles ont une langue collante et flexible, inspirée des caméléons Plus tard apparaissent des « étoiles volantes », analogues à des oiseaux, mais inspirées des étoiles de mer Des créatures plus grandes entrent aussi en scène, comme l’espèce que j’appelle « parapluie », dont la forme ressemble à une main. Elle joue le rôle d’espèce proie des grands prédateurs – comme les impalas dans une savane –, et de certains grands oiseaux. Nous la voyons poursuivie par le prédateur suprême de cet écosystème qui saute d’un arbre, l’« arachnopard », et qui joue le rôle des lions et des léopards dans leur environnement respectif

Dans quels mondes extraterrestres, passés, actuels ou futurs, avez-vous inventé de nouvelles espèces ?

J’ai essayé de couvrir une grande variété de mondes dans mes explorations artistiques. Je m’intéresse à l’influence des différents types d’étoiles sur la végétation : les planètes situées autour d’étoiles naines rouges de faible luminosité pourraient abriter des plantes noires évoluant de manière à absorber le maximum de la lumière solaire minimale Les « super-Terres » à forte gravité nécessiteraient des corps trapus et épais et de

gros cœurs pour pomper le sang dans la pesanteur plus forte Mais les planètes terrestres ne sont pas les seuls endroits où nous pourrions trouver de la vie. Certains pensent que nous pourrions en découvrir des formes très exotiques, qui se comporteraient de manière totalement différente de notre vie carbonée, à l’intérieur des étoiles à neutrons, où l’on rencontre une sorte de soupe dense et fluide de particules subatomiques

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour le musée de la Vie extraterrestre ?

Les travaux de Carl Sagan sont une source d’inspiration majeure, car il a toujours su adopter le juste équilibre entre science et spéculation. Par exemple, il a imaginé des formes de vie dans l’atmosphère de Jupiter : des flotteurs et des chasseurs formant un écosystème complet dans les nuages de cette géante gazeuse. Un certain nombre de documentaires sur la biologie spéculative m’ont également inspiré, notamment Alien Planet (Discovery Channel, 2005), basé sur l’œuvre incroyable de Wayne Barlowe Les livres du paléontologue Peter Ward ont également été une source d’inspiration

Quels principes suivez-vous pour garantir la plausibilité de vos créations ?

Je ne suis pas un scientifique et mes œuvres s’inspirent donc principalement de ceux qui possèdent les

[...]

70 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 SCIENCE ET FICTION PHYLOGÉNIES, MACHINES À CRÉATION

[...] JOHN BOSWELL

VARIATIONS ÉVOLUTIVES

Dans le musée de la Vie extraterrestre, de John Boswell, les espèces exposées présentent souvent des traits familiers, rejouant des chemins évolutifs terrestres. Sur Terre, l’œil animal est un exemple éloquent de la diversité produite par l’évolution pour assurer une même fonction : capter la lumière. Quels yeux favoriserait la lumière d’une étoile au spectre différent de celui du Soleil ?

[...] JEAN-SÉBASTIEN STEYER

dans un groupe externe de référence nommé « extragroupe », et l’état 1 (ou 2, ou plus) comme dérivé(s). Ainsi, si l’on souhaite réaliser une phylogénie des théropodes (dinosaures plutôt carnivores et bipèdes incluant les oiseaux ), on considérera la présence d’écailles comme un état archaïque (codé 0) en prenant par exemple les sauropodes (tel le Diplodocus) comme membre du groupe externe La matrice contenant des 0, 1, 2 (ou plus) est ensuite traitée par un logiciel de parcimonie qui regroupe les taxons selon le nombre minimum de caractères dérivés qu’ils partagent entre eux Le résultat obtenu est un (ou plusieurs) arbre(s) le(s) plus parcimonieux

Quel est l’intérêt spécifique de cette méthode ?

Avant l’avènement de la méthode phylogénétique – que l’on doit à l’entomologiste allemand Willi Hennig (1913-1976) –, les naturalistes dissertaient sur l’évolution des espèces sans aucun cadre, sans aucune structure vérifiable. Ils dessinaient des arbres évolutifs à la main, selon leurs propres connaissances des groupes, mais aussi selon leurs propres conceptions ou a priori sur l’évolution des espèces (gradualisme, finalisme, etc.). D’ailleurs, l’humain était souvent placé au sommet de ces pseudo-arbres ! Avec la méthode phylogénétique (dite aussi « cladistique »), l’arbre devient testable , vérifiable et améliorable : les matrices – toujours publiées dans les bonnes revues scientifiques – permettent alors à chacun de vérifier, corriger et améliorer les résultats du voisin. C’est une révolution en soi !

Les phylogénies peuvent-elles donner des indices de la façon dont vivaient les espèces disparues ?

Oui. La force d’une phylogénie repose sur deux choses D’abord la topologie, c’est-à-dire la structure même de l’arbre, qui renseigne sur les relations de parenté entre taxons étudiés, qu’ils soient fossiles ou actuels Ensuite la distribution des états de caractères le long de l’arbre renseigne sur les transformations morpho - anatomiques qui ont modelé l’évolution du groupe : un état dérivé (présence de plumes pennacées) peut être considéré comme un trait ayant été retenu par la sélection naturelle au cours de l’évolution Il peut être caractéristique d’un groupe – les « pennaraptors » – et on peut parler d’innovation évolutive Mais la phylogénie va encore plus loin ; elle peut donner des idées sur la ou les fonction(s) de ces états de caractères ! Le fait que les pennaraptors de taille respectable, donc incapables de voler (comme Oviraptor), aient été intégrés dans des phylogénies a permis de confirmer les fonctions thermorégulatrice et communicationnelle de ces plumes , avant celle d’allégement du corps Les paléontologues parlent d’« exaptations ».

POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 / 71

[...]

[...] JOHN BOSWELL

connaissances nécessaires pour spéculer sur la physique, la chimie et la physiologie des formes de vie extraterrestres. Cependant, je me réfère à la vie terrestre lorsque j’imagine des créatures, car notre planète est riche d’espèces qui peuvent sembler extraterrestres, par leur étrangeté Il n’y a pas de règles strictes. Je pense que le vivant est susceptible de prendre des aspects que nous , les humains, trouverions invraisemblables, voire que nous ne pourrions pas reconnaître comme étant de la vie elle - même . Nous devons faire preuve d’ouverture d’esprit

Qu’est-ce qui donne, à l’écran, l’impression qu’un spécimen est vivant ?

La subtilité de ses mouvements et les imperfections de sa texture La façon dont les créatures en mouvement se déplacent dans leur environnement doit être le reflet de l’environnement luimême , car les deux sont inextricablement liés. Pour les créatures statiques du musée de la Vie extraterrestre, je pense que la posture des spécimens présentés autant que leur mise en scène

l’organisation de l’espace de présentation , l’éclairage… – jouent un grand rôle pour emporter la conviction.

Quels sont les éléments de base que vous utilisez pour concevoir les spécimens des différentes espèces présentées ?

Tous les individus représentés en 3 D sont conçus numériquement. Certains sont assemblés à l’aide d’éléments en kit D’autres sont sculptés à partir de zéro. D’autres encore, comme certaines formes de vie végétales et microbiennes , sont créées à partir de simulations qui engendrent des organisations complexes à l’aide de forces et de modélisations physiques Dans ce dernier cas, ces formes complexes émergentes reflètent la façon dont la vie elle-même croît, mute et évolue à partir d’un simple ensemble de règles

Comment déterminez-vous la façon dont vos organismes bougent ?

Je travaille avec des animateurs pour étudier la vie réelle sur Terre et utiliser certains des mouvements observés dans des contextes variés . L’observation des créatures des profondeurs et de leur étrange biomécanique est, par exemple, une grande source d’inspiration : la diversité de leurs comportements moteur et schémas de déplacement confère à nombre de ces espèces des caractéristiques qui les rendent volontiers « extraterrestres »

Les espèces que vous concevez sont-elles « adaptées » à un environnement donné ?

Toute forme de vie doit être imaginée dans son environnement donné, car, en un sens, l’espèce et son environnement sont inséparables La vie façonne son environnement et l’environnement

[...]

72 / POUR LA SCIENCE N° 552 / OCTOBRE 2023 SCIENCE ET FICTION PHYLOGÉNIES, MACHINES À CRÉATION

–

Une phylogénie peut-elle aussi renseigner sur d’éventuels fossiles non encore découverts ?

Tout à fait ! La phylogénie peut aider à différents niveaux. Au niveau paléoartistique d’abord, quand il s’agit de reconstituer (sous forme de dessin, de sculpture ou autre) l’espèce disparue en fonction des données scientifiques – exercice d’autant plus délicat que le fossile en question est fragmentaire La phylogénie vient alors à la rescousse du paléoart car les parties manquantes de l’organisme sont reconstituées d’après celles du taxon le plus proche sur l’arbre – en attendant de plus complètes découvertes bien sûr ! Avec un peu plus d’imagination, la phylogénie peut aussi aider à anticiper d’éventuelles futures découvertes L’arbre phylogénétique porte des états de caractères aux extrémités des branches (au niveau des taxons), mais aussi aux nœuds, c’est-à-dire à la base des embranchements. Ces états sont optimisés par le logiciel de parcimonie Pour chaque nœud, les phylogénéticiens parlent de « morphotype ancestral ». Un morphotype ancestral n’est pas un taxon fossile (celui-ci possède sa propre branche), mais il peut renseigner sur d’éventuelles formes fossiles potentiellement trouvables D’après les phylogénies, l’ancêtre des

pennaraptors était un dinosaure aux bras et à la queue emplumés qui présentait peut-être une crête : de quoi faire rêver des générations de paléontologues ! La force de la phylogénie est qu’elle permet d’imaginer des biologies spéculatives.

Certaines phylogénies sont-elles plus difficiles à établir ?

Les phylogénies les plus difficiles – ou les plus discutées –sont celles incluant des taxons fossiles qui, par définition, présentent des morphologies fragmentaires En paléontologie, certaines cases de la matrice « taxons caractères » sont codées avec un « ? » car certaines parties du corps ne sont tout simplement pas conservées. Certes les logiciels optimisent aussi les « ? », comme ils le font avec les autres états de caractère, mais plus les points d’interrogation sont nombreux, plus le résultat final est discutable… Un phylogénéticien doit garder à l’esprit qu’un arbre est une hypothèse de travail, non un résultat gravé dans le marbre

De plus, une seule découverte est susceptible de chambouler toute une partie de l’arbre du vivant ! Les paléontologues sont en effet les premiers surpris par l’étrangeté de leurs découvertes : nombre de taxons présentent des états de caractères si dérivés qu’ils sont difficilement comparables et donc intégrables dans une analyse phylogénétique. C’est le cas de l’exceptionnel Yi qi, petit dinosaure chinois, peut-être

Le musée de la Vie extraterrestre est constitué de deux sections. Dans la première sont présentées des espèces supposées nées d’une physicochimie analogue à celle de la vie terrestre – elles relèvent de la vie telle que nous la connaissons. On y croise des espèces évoquant souvent des formes familières La seconde accueille des formes de vie « fondées sur une chimie

[...]

[...] JEAN-SÉBASTIEN STEYER

[...] JOHN BOSWELL

façonne la vie en retour. C’est l’histoire de la vie sur Terre : notre planète est ce qu’elle est en raison de la manière dont la biosphère a transformé l’atmosphère, les océans et une partie de la géosphère comme les sols La vie extraterrestre ne sera pas différente : si elle est présente sur d’autres planètes, ces dernières partageront une histoire commune avec leurs formes de vie.

Avez-vous connaissance des systèmes de morphogenèse artificielle développés en laboratoire – tels que les algorithmes génétiques, les Biomorphes de Richard Dawkins, les automates cellulaires, les modèles de métabolisme cellulaire, etc. ?

Vaguement, mais c’est un sujet très intéressant Je trouve fascinant que les humains puissent concevoir des morphogenèses alternatives et développer des idées aussi détaillées Cela nous aidera énormément si nous commençons à découvrir des preuves de l’existence d’une vie extraterrestre La limite entre le vivant et le non-vivant pourrait aussi être floue sur les exoplanètes Sur Terre, les virus sont déjà à cheval sur la frontière entre ces notions, et cette zone grise pourrait être encore plus obscure sur d’autres planètes

Cherchez-vous des formes de continuité entre les différentes espèces présentées ?