n° 118 - 02.23/03.23 Les nouveaux horizons de L’EXPLORATION SPATIALE Hors-série numéro 118 POUR LA SCIENCE HORS-SÉRIE Édition française de Scientific American - BEL./LUX. : 11,40 € - CH : 17,10 FS - CAN. : 16,99 $CA - PORT. CONT. : 11,40 € L 13264118 HF: 9,90 €RD Les nouveaux horizons de L’EXPLORATION SPATIALE « Nous vivons une époque digne des grands explorateurs, les Colomb et les Magellan » Athena Coustenis Astrophysicienne au CNRS et à l’ESA Le meilleur du télescope « James-Webb » Mission « Dart » : la Terre contre-attaque Comment se soigner sur Mars ? « Artemis » : on va remarcher sur la Lune

AcademiaNet offre un service unique aux instituts de recherche, aux journalistes et aux organisateurs de conférences qui recherchent des femmes d’exception dont l’expérience et les capacités de management complètent les compétences et la culture scientifique.

La base de données qui rassemble toutes les femmes scientifiques de renommée internationale

AcademiaNet, base de données regroupant toutes les femmes scientifiques d’exception, offre:

• Le profil de plus des 2.300 femmes scientifiques les plus qualifiées dans chaque discipline – et distinguées par des organisations de scientifiques ou des associations d’industriels renommées

• Des moteurs de recherche adaptés à des requêtes par discipline ou par domaine d’expertise

• Des reportages réguliers sur le thème »Women in Science« Partenaires

www.academia-net.org

Ground control to Major Tom

par Loïc Mangin Rédacteur en chef adjoint à Pour la Science

Space Oddity, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars… David Bowie est le chantre de la conquête spatiale. Même The Man Who Sold the World serait inspiré du roman L’Homme qui vendit la Lune, de Robert Heinlein, paru en 1950. L’histoire ? Au début des années 1970, un Américain très riche se propose d’organiser le premier voyage sur la Lune…

Un scénario qui semble familier tant il résonne avec les projets d’un certain Elon Musk. Partenaire incontournable de la Nasa, il développe aussi pour son propre compte des projets d’exploration spatiale vers la Lune et vers Mars. La Terre est devenue trop petite pour son ambition démesurée.

En tout cas, elle est minuscule au regard de ce que montrent les deux autres piliers de l’exploration spatiale, des télescopes toujours plus puissants et des robots et sondes envoyés par dizaines aux confins du Système solaire. Ce qu’ils révèlent, et que vous trouverez dans ce Hors-Série, n’est rien de moins que notre passé et notre futur. Alors, parés à l’embarquement ? « Take your protein pills and put your helmet on/ Three, two, one… lift-off ! »

Ont contribué à ce numéro

Xavier Barcons

Astronome, directeur général de l’Observatoire européen austral (ESO), organisme en charge de la construction de l’Extremely Large Telescope (ELT).

Athena Coustenis

Astrophysicienne spécialisée en planétologie et directrice de recherches au Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique (Lesia) du CNRS.

Adrianos Golemis

Médecin des astronautes auprès de l’ESA, à Cologne, et membre du Medes-Institut de médecine et de physiologie spatiales, à Toulouse.

Joshua N. Winn

Astrophysicien à l’université de Princeton, aux États-Unis, et coresponsable de la mission spatiale Tess, un télescope spatial consacré à la traque des exoplanètes.

02.23/03.23

www.pourlascience.fr

HORS-SÉRIE

Les nouveaux horizons de l’exploration spatiale

p. 6 Grand témoin Athena Coustenis

Quand le Soleil deviendra une géante rouge, les mondes glacés du Système solaire seront de possibles refuges

01Voir l’infini et au-delà

p. 12 Un trou noir en pleine lumière

Seth Fletcher

On a tiré le portrait de Sagittarius A*, notre trou noir.

p. 20 « James-Webb », le surdoué Olivier Voizeux

… ou les plus beaux clichés d’un télescope spatial d’exception. p. 28 Le télescope de tous les superlatifs J. C. González Herrera, A. Sánchez Lavega et X. Barcons Extremely large : le futur ELT annonce la couleur sans détour. p. 36 « GAIA », la Voie lactée en HD

Carme Jordi et Eduard Masana Près de 2 milliards d’étoiles déjà épinglées par le satellite de l’Esa.

p. 44 Sortir les exoplanètes de l’ombre

Joshua N. Winn

Des planètes hors de notre Système solaire ? Il y en a plein.

4 SOMMAIRE

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

02 03

L’âge d’or des robots

p. 54 Des « Voyager » au long cours Tim Folger

Lancées dans les années 1970, les vétérantes gardent la forme.

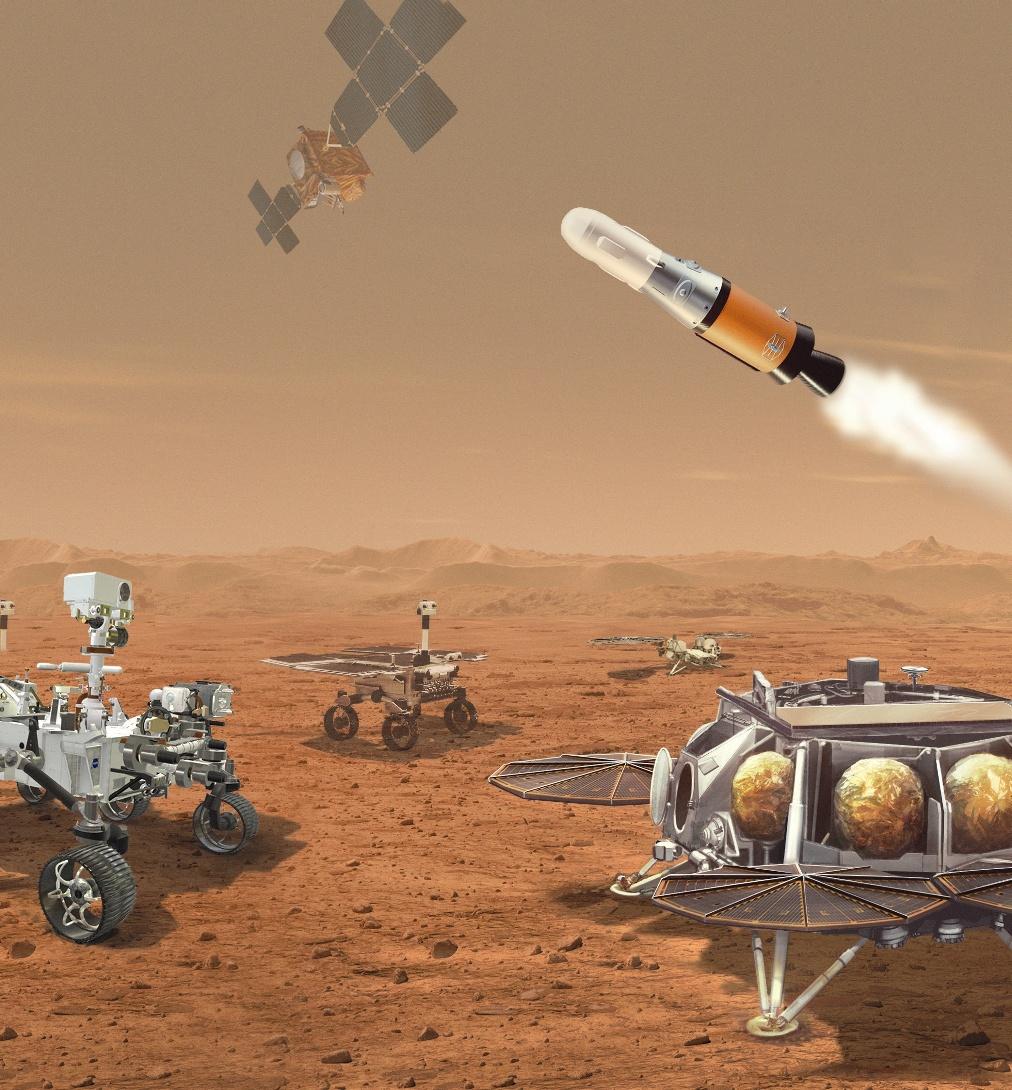

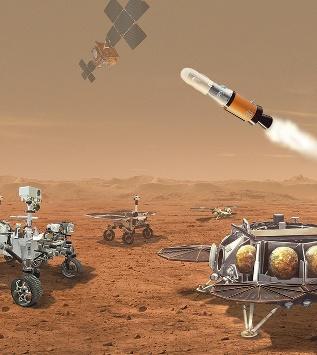

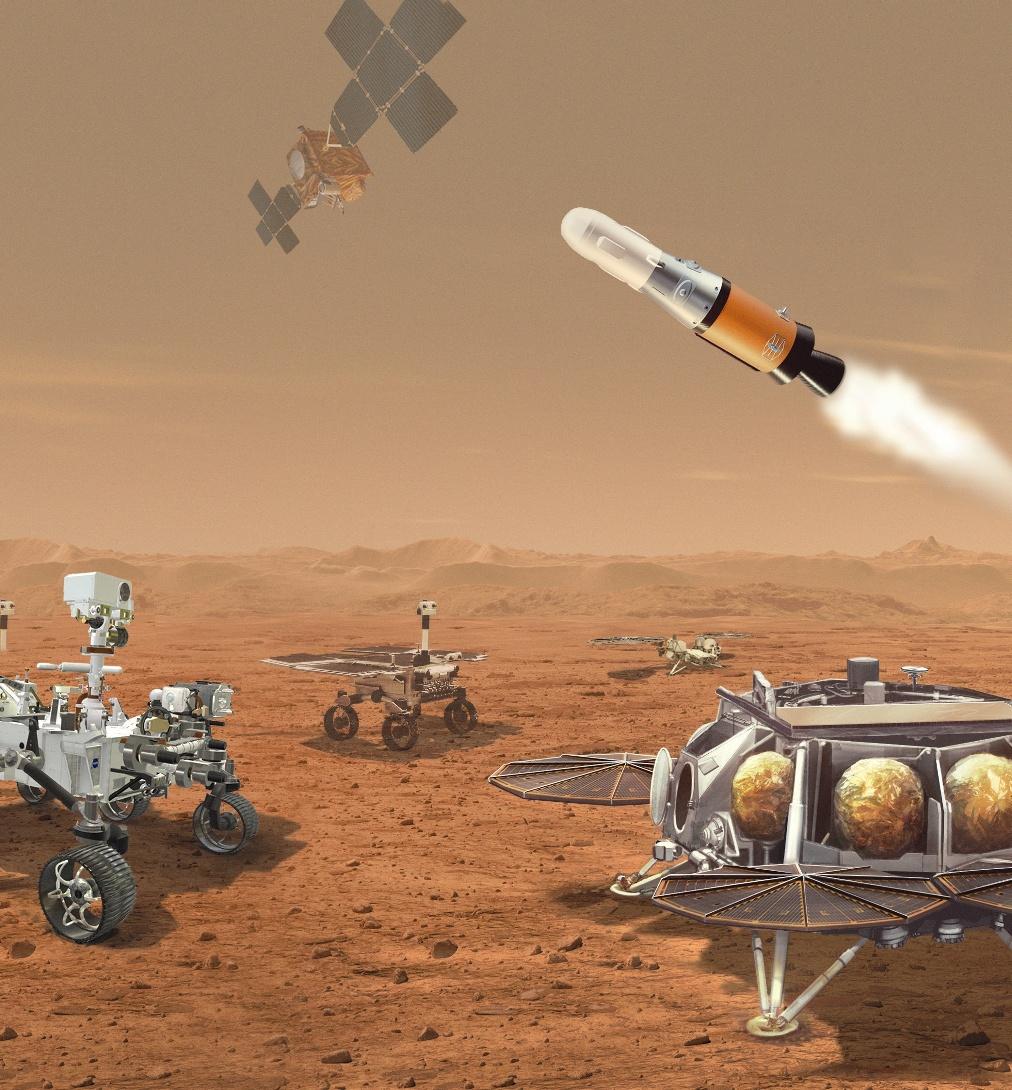

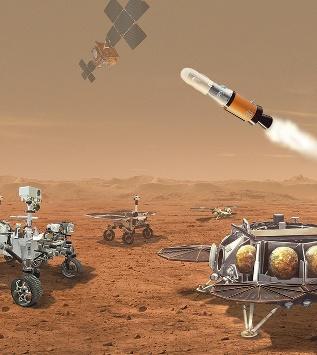

p. 64 Deux ans de « Perseverance » Nadia Drake

Pas vraiment rose, la vie d’un rover sur la Planète rouge… p. 72 Une flottille interplanétaire

Quelles missions vers quelles planètes ? Le point.

p. 74 La chasse aux astéroïdes est ouverte !

Jonathan O’Callaghan

Les Terriens s’équipent d’une DCA contre les corps baladeurs.

Les enfants d’Icare ?

p. 82 Le cerveau, maillon faible du voyage spatial Charles Limoli

Gare aux rayons cosmiques, vrais tueurs de neurones !

p. 90 Urgences en apesanteur

S. Thierry, M. Komorowski, A. Golemis et L. André-Boyet Incendie, dépressurisation, contamination : mortel trio.

p. 98 « Artemis », on va remarcher sur la Lune Nadia Drake

La Nasa a franchi la première étape de son come back

p. 104 Ça se bouscule au portillon lunaire John Pickrell

Après des décennies de dédain, c’est la ruée !

p. 109 Rendez-vous 110 En image 112 Rebondissements 116 Infographie 118 Incontournables

5

Hors-Série 02.23/03.23

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

En couverture : © NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

« Nous sommes en mesure de “toucher” presque tous les objets du Système solaire »

Athena Coustenis est directrice de recherches au CNRS et présidente du Conseil scientifique consultatif sur l’exploration et le vol spatial de l’Agence spatiale européenne (ESA).

6

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

Vivons-nous un « âge d’or » de l’exploration spatiale ?

On entend cette expression dans les conférences scientifiques. Pourquoi ? Parce que, désormais, nous sommes en mesure de « toucher » presque tous les objets du Système solaire, et même au-delà avec les exoplanètes. J’aime le parallèle avec l’époque des grands explorateurs, les Colomb et les Magellan. Une première visite avec une flotte réduite révèle que tout est beaucoup plus complexe (et tant mieux) qu’on ne l’imaginait. Et les questions qui sont soulevées sont encore plus importantes.

Aujourd’hui, dans ce domaine, quelle place prend la recherche de la vie ?

En astrophysique, on ne cherche pas forcément une vie qui aurait encore cours : on étudie les conditions d’habitabilité dans le Système solaire pour savoir si, en un lieu donné, la vie a émergé par le passé ou serait en mesure de le faire dans le futur. Les astronomes ont défini trois critères. D’abord la présence d’eau liquide, comme c’est le cas sur Terre. Ensuite, la disponibilité en molécules organiques, celles qui composent notre corps et ce qu’on mange. Enfin, l’existence de sources d’énergie. Longtemps, on a considéré que la zone d’habitabilité dans notre Système solaire était confinée

de possibles refuges

© Athena Coustenis 7

Grand témoin Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

Quand notre Soleil deviendra une géante rouge, la Terre ne subsistera pas. Les mondes glacés seront

Voir l’infini et au-delà

Pas besoin de grandes jambes pour voyager loin, de gros yeux suffisent. C’est la règle au pays des télescopes. Depuis Galilée, pour débusquer les astres les plus éloignés, ces instruments emblématiques de l’astronomie n’ont cessé de grossir, au point qu’avec son miroir de presque 40 mètres le futur ELT européen fera figure de Gulliver. Désormais propulsés en orbite pour s’affranchir des turbulences, les télescopes semblent n’avoir plus d’autres limites que celles de leurs financeurs : les trous noirs ne leur résistent pas, et peut-être un jour pousseront-ils l’indiscrétion jusqu'à traquer la signature d’êtres vivants dans l’atmosphère des exoplanètes.

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

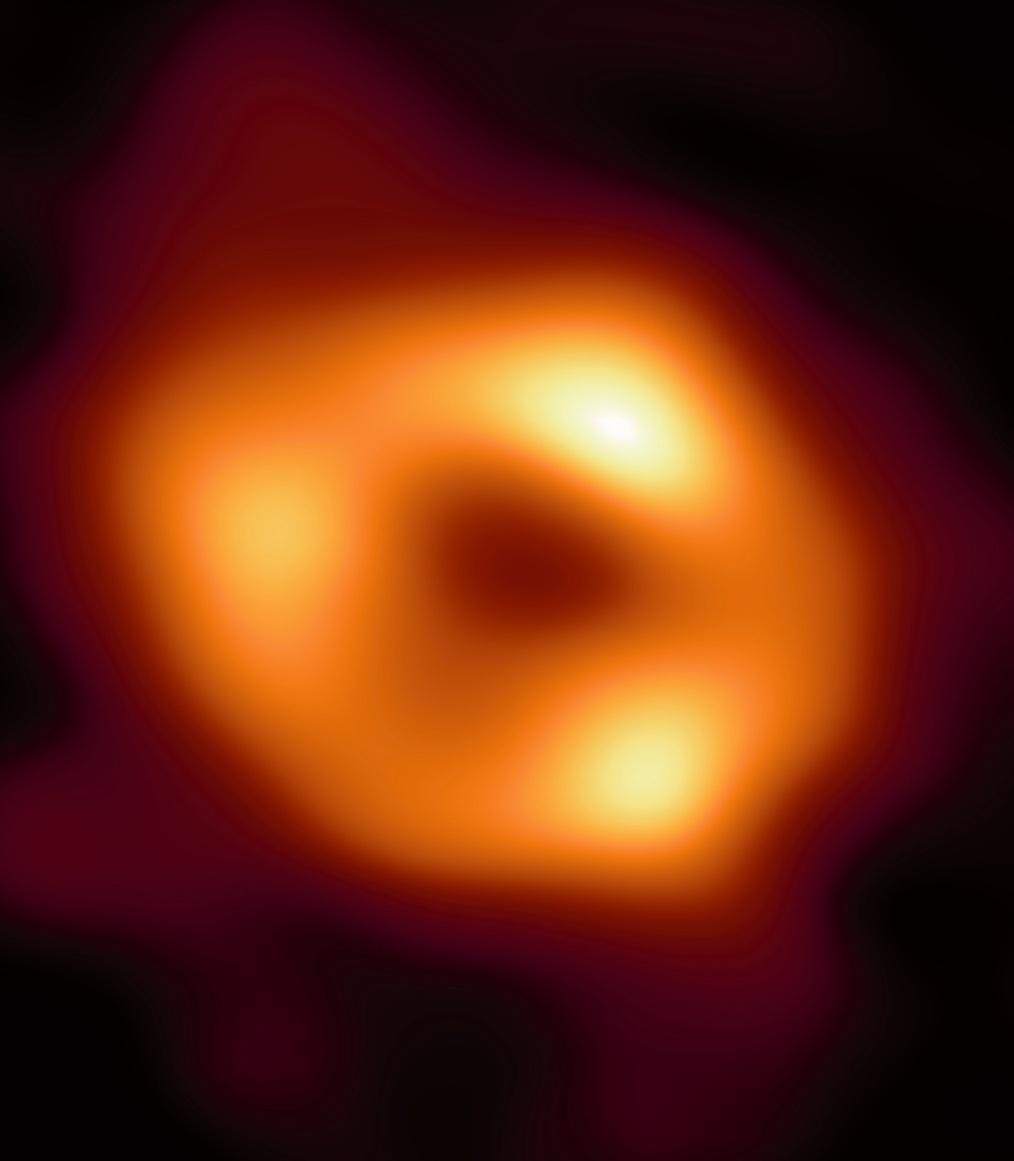

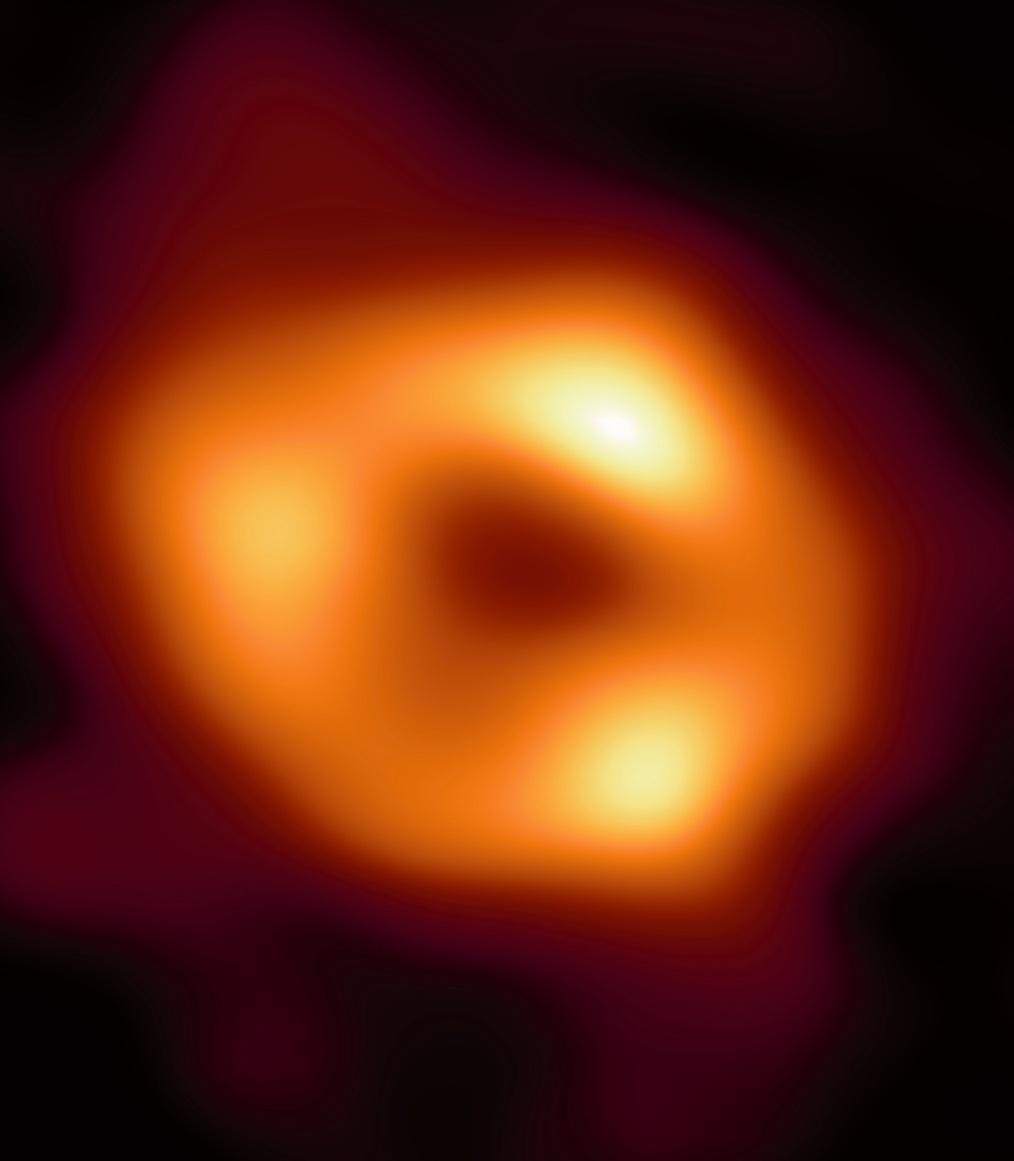

À force de courir après son ombre, on a fini par attraper Sagittarius A*.

Pour la première fois, le consortium « EHT » a capturé une image de ce trou noir supermassif tapi au cœur de notre galaxie.

Un trou noir en pleine lumière

Seth Fletcher

12 © EHT Collaboration

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

Premier portrait du trou noir Sagittarius A* : dix jours de prises de vues et cinq années d’analyse d’images ont été nécessaires pour l’obtenir. La tache noire floue, au centre, correspond à l’horizon des événements, et le disque orangé, aux gaz stellaires surchauffés qui s’effondrent sur le trou noir.

13

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

> Un trou noir supermassif occupe le centre de notre galaxie, la Voie lactée. Après une série de mesures indirectes, les astrophysiciens sont enfin parvenus à le « voir ».

En bref

> Cette performance, rendue publique en 2022, est l’œuvre de l’Event Horizon Telescope (EHT), une collaboration basée sur la mise en commun d’instruments afin de former l’équivalent d’un télescope de la taille de la Terre.

> La première image de cet astre nommé Sagittarius A* a confirmé ses mensurations et sa masse. À l’avenir, l’EHT devrait permettre de connaître sa vitesse de rotation et son évolution dans le temps.

14

Au cœur de la Voie lactée, autour d’un centre galactique en apparence vide, des étoiles orbitent dans le vide intersidéral à une vitesse anormalement folle. Quelle mouche les pique ? Les scientifiques ont longtemps pensé que seul un trou noir supermassif expliquait ces observations, mais, il y a peu encore, ils hésitaient à l’affirmer catégoriquement. Ainsi, lorsque les astronomes Reinhard Genzel et Andrea Ghez se sont partagé une partie du prix Nobel de physique 2020, l’annonce précisait qu’ils étaient récompensés pour « la découverte d’un objet compact supermassif au centre de notre galaxie », et non pour la révélation d’un « trou noir ». L’objet en question est connu sous le nom de Sagittarius A*, qu’on prononcera « Sagittarius A étoile ».

Au printemps 2022, cependant, les astronomes derrière le consortium international Event Horizon Telescope (EHT) ont clos le débat en dévoilant la première image d’un trou noir supermassif au centre de la Voie lactée. Stricto sensu, ce n’était pas une première puisqu’en avril 2019 avait déjà été révélée celle de M87*, trou noir de la galaxie Messier 87. Mais c’était clairement la plus attendue. Car Sagittarius A* n’est rien d’autre que notre propre trou noir supermassif, autour duquel toute notre galaxie tournoie.

Comme ces astres avalent tout ce qui passe à proximité, y compris la lumière, ils sont par essence invisibles. Toutefois, ils déforment tellement l’espace-temps qu’ils s’entourent d’un halo brillant émanant de la matière déchiquetée sous leur propre influence gravitationnelle, sur lequel ils apparaissent en ombre chinoise. Cette ombre

est environ deux fois et demie plus grande que l’horizon des événements d’un trou noir, c’est-àdire le contour de l’astre dont rien ne s’échappe.

COMME UNE BALLE DE FUSIL EN PLEIN VOL

L’EHT a capturé des images de ces ténèbres à l’aide d’une technique dite « d’interférométrie à très longue base » (VLBI), qui combine les instruments de radio-observatoires répartis sur plusieurs continents pour former un supertélescope virtuel de la taille de la Terre et doté d’une résolution sans égale. En avril 2017, la collaboration EHT a passé plusieurs nuits à pointer cet équipement dispersé vers Sagittarius A* et d’autres trous noirs supermassifs. Les scientifiques ont ensuite passé des années à analyser les données brutes pour obtenir une image.

La pandémie de Covid a sa part de responsabilité dans ce délai. Mais le plus grand défi rencontré était que Sagittarius A* est en constante évolution. Le trou noir M87*, la cible précédente du consortium, est si gros que la matière qui gravite autour met plusieurs heures pour faire le tour d’une orbite. En pratique, cela signifie qu’un télescope peut le fixer longuement sans qu’il évolue, ce qui autorise des temps d’exposition à rallonge sans que la photo soit floue. Au contraire, Sagittarius A*, au moins mille fois moins massif, voit son apparence varier à une cadence mille fois plus rapide, car la matière se déplace en orbites plus serrées et accélérées. Comme l’a déclaré Katie Bouman, de l’institut de technologie de

/ Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

Pour la Science Hors-Série n°118

« James-Webb »le surdoué

Envoyé à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour ouvrir une nouvelle fenêtre sur le cosmos, le télescope spatial « James-Webb » n’a pas déçu. Chacune de ses images surpasse les attentes des scientifiques.

Voizeux

Voizeux

Suaires et poussières

→ Ces spectres ne sortent pas d’une nouvelle de Lovecraft, mais de l’instrument Miri du James-Webb. Conçu pour capter l’infrarouge moyen, ou thermique, il saisit parfaitement les nuages de gaz et de poussières constitutifs des Piliers de la Création dans la nébuleuse de l’Aigle. Les étoiles, pourtant très nombreuses à naître dans cette région, n’émettent pas dans ces longueurs d’onde et restent invisibles.

20

©

NASA, ESA, CSA, STScI

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

Olivier

Lancé le 25 décembre 2021, le télescope spatial « JamesWebb » fut un vrai cadeau pour les spécialistes de l’Univers.

À chaque image envoyée, c’est Noël dans les labos !

« Hubble » dépassé

← Ce champ profond montre un petit coin d’univers, pas plus grand dans le ciel qu’un grain de sable tenu à bout de bras, tel qu’il était 100 millions d’années seulement après le Big Bang. Le JamesWebb l’a photographié dans l’infrarouge moyen (à gauche avec Miri, instrument qui doit beaucoup à la contribution française) et proche (à droite). Il n’a fallu qu’une journée pour obtenir ces images, là où Hubble avait eu besoin de plusieurs semaines pour produire l’équivalent.

Première Glass

←Presque un record : Glass-z13 est la plus ancienne galaxie découverte par le James-Webb et l’une des plus lointaines jamais observées. Nous la voyons telle qu’elle était 350 millions d’années après le Big Bang, il y a plus de 13 milliards d’années.

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team (en haut)

NASA/STScI/GLASS-JWST Program (en bas)

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team (en haut)

NASA/STScI/GLASS-JWST Program (en bas)

22

Pour

Science

n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

la

Hors-Série

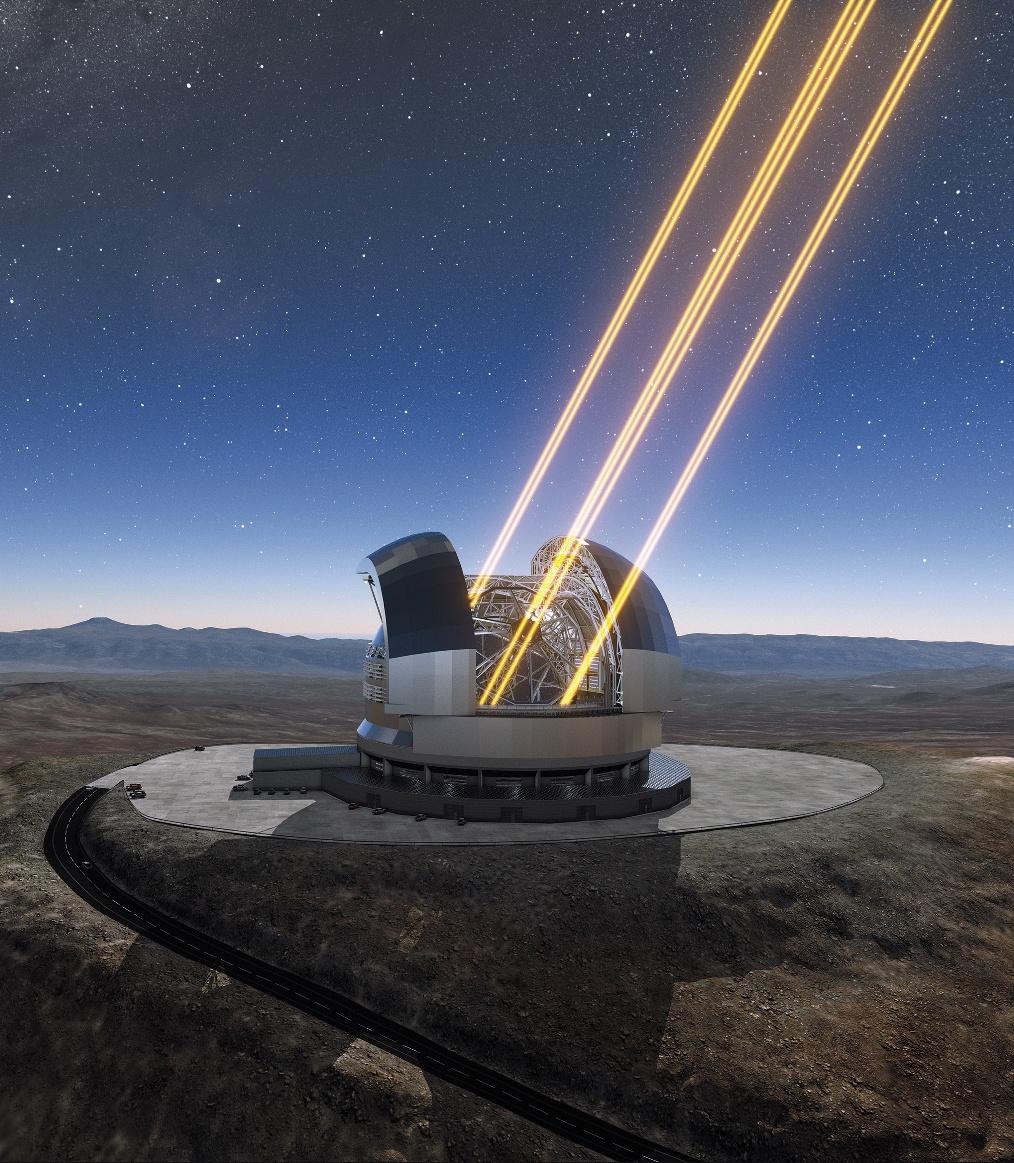

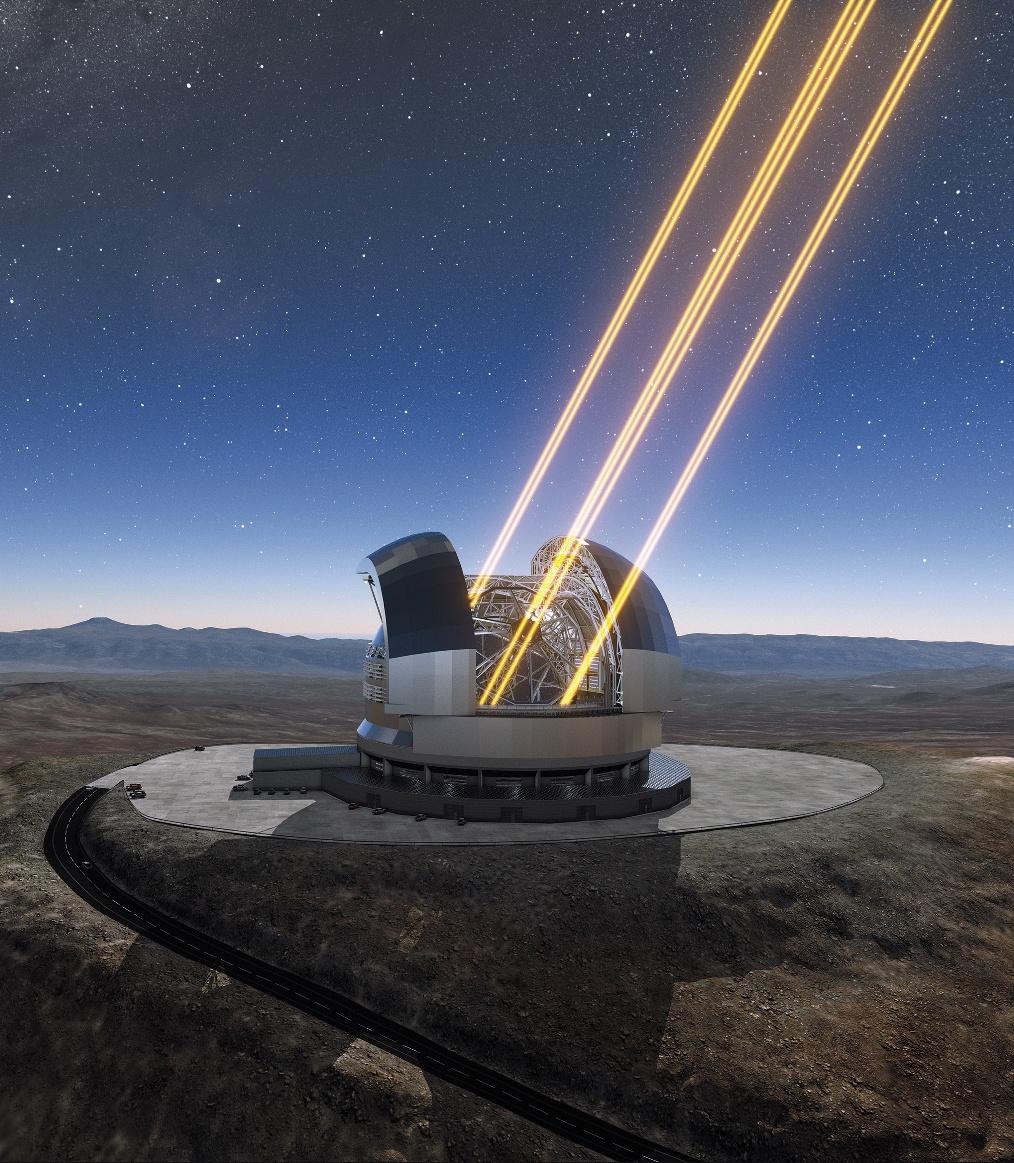

Du Système solaire aux premières étoiles de l’Univers, le « Télescope géant européen », ou « ELT », observera dès 2027 le cosmos avec un luxe de détails sans précédent.

Le télescope de tous les superlatifs

28 © ESO/L. Calçada

Juan Carlos González Herrera, Agustín Sánchez Lavega et Xavier Barcons

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L'INFINI ET AU-DELÀ

L’ELT disposera de huit lasers grâce auxquels il corrigera en temps réel les distorsions des images dues aux turbulences atmosphériques.

29

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

Plus de 1,8 milliard d’étoiles de notre galaxie cartographiées avec une précision inédite : cet exploit de la mission « Gaia » transforme la vision de notre histoire cosmique.

« GAIA » la Voie lactée en HD

Carme Jordi et Eduard Masana

36 © Gabriel Pérez

Díaz, SMM (IAC).

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

> Tout au long de l’histoire cosmique, la Voie lactée a grandi par l’accrétion de galaxies de plus petite taille. Ces interactions ont laissé une trace dans les propriétés, les positions et les trajectoires des étoiles.

En bref

> Pour les étudier, l’Agence spatiale européenne a lancé le satellite Gaia À intervalles réguliers, la mission publie des catalogues stellaires les plus complets de l’histoire de l’astronomie.

> Dans le dernier, paru en juin 2022, des données, en nombre et en précision sans précédent, portent sur plus de 1,8 milliard d’étoiles ainsi que sur 156 000 astéroïdes.

> Elles ont déjà révélé certains épisodes du passé de la Voie lactée et précisé nos connaissances sur l’évolution stellaire. Elles commencent à transformer différents domaines de l’astrophysique et de la cosmologie.

38

Comment la Voie lactée s’est-elle formée ? D’où viennent ses étoiles ? Quelles sont ses propriétés ?

C’est pour répondre à ces questions que l’ESA, l’Agence spatiale européenne, a lancé fin 2013 le satellite Gaia, l’une des missions astronomiques récentes les plus ambitieuses. À intervalles réguliers, le consortium Gaia publie un catalogue indiquant la position, la parallaxe, le mouvement, la couleur et l’éclat d’un certain nombre d’étoiles. Le dernier en date, dont la version finale est parue en juin 2022, répertorie 1,8 milliard d'étoiles !

Ce nombre gigantesque – sans équivalent dans l’histoire de l’astronomie – et l’exquise précision des mesures remettent en cause une bonne part de ce que nous croyions savoir sur notre galaxie, ainsi que sur les mécanismes d’évolution stellaire.

On admet généralement que la formation des galaxies suit un scénario hiérarchique : les galaxies petites fusionnent peu à peu en de plus grandes. Ce mécanisme d’agrégation peut s’étaler sur des millions d’années, et l’on sait aujourd’hui le reconstituer en étudiant les orbites et les propriétés des étoiles d’une galaxie donnée. Ainsi, le meilleur moyen de reconstituer le passé de la Voie lactée consiste à cartographier avec le maximum de précision le mouvement, la distance, l’âge et la composition chimique d’autant d’étoiles que possible. Tel est bien l’objectif de la mission Gaia.

L’analyse de ces données a déjà produit son lot de surprises. Nous avons par exemple appris qu’il y a 10 milliards d’années, la Voie lactée est entrée en collision et a fusionné avec une autre galaxie environ quatre fois plus petite qu’elle. De même, il semble qu’à une époque bien plus

récente, le passage rapproché d’une autre galaxie naine a déclenché une série de perturbations des orbites des étoiles du disque de la Voie lactée, perturbations observées encore aujourd’hui.

L’énorme quantité de données et leur précision révèlent les mécanismes d’évolution stellaire comme jamais auparavant. Ainsi, on a découvert des populations d’étoiles inattendues et prouvé par l’observation des phénomènes jusque-là hypothétiques. Au-delà du voisinage galactique immédiat, Gaia met en évidence la dynamique du halo sphérique et diffus d’étoiles qui entoure le disque galactique, ainsi que celle des galaxies naines satellites qui gravitent autour de son centre. Cette manne d’informations est loin d’être épuisée.

70 MILLIONS D’ÉTOILES PAR JOUR

Le satellite Gaia a été lancé en décembre 2013 et a rejoint le point de Lagrange L2 du Système solaire (à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction opposée au Soleil). En ce type de point, un petit objet reste stable par rapport à deux autres, en l’occurrence la Terre et le Soleil. Le télescope James-Webb a d’ailleurs récemment rejoint Gaia. Celui-ci tourne en six heures sur son axe, lequel suit lui-même un mouvement de précession autour de la direction Terre-Soleil avec une période de 63 jours. Par ces deux mouvements, alliés à son déplacement autour du Soleil en même temps que la Terre (en un an, donc), Gaia et ses capteurs couvrent l’ensemble du ciel en six mois environ.

Grâce à ce balayage de la voûte céleste, Gaia inspecte en moyenne 70 millions d’étoiles par

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

En moins de trente ans, les astrophysiciens ont découvert des milliers de planètes extrasolaires. De nouveaux télescopes spatiaux vont bientôt amplifier la moisson.

Sortir les exoplanètes de l’ombre

Joshua N. Winn

44 © Ron Miller

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

Les 5 270 exoplanètes

à ce jour détectées ne représentent qu’une infime fraction de la multitude d’exoplanètes que contient vraisemblablement la Voie lactée. On estime en effet que notre galaxie abriterait quelque 100 milliards d’exoplanètes. Et parmi elles, 8,8 milliards seraient semblables à la Terre…

Le 21 août 2017 a été un grand jour pour tous les amoureux du ciel, dont je suis, car certains ont eu la chance de voir une éclipse totale du Soleil. Combien de vocations d’astronomes ce rare spectacle a-t-il suscitées ? Sans doute beaucoup, tant les éclipses ont longtemps été des sources de fascination et de savoir… et elles le sont encore. D’ailleurs, mes propres travaux reposent sur des éclipses, non pas de Soleil, mais d’étoiles bien plus lointaines. En effet, je m’intéresse aux « transits » d’exoplanètes : à l’aide de télescopes, je traque l’infime baisse de luminosité qui survient lorsqu’une exoplanète occulte une partie du rayonnement de l’astre autour duquel elle orbite. C’est la preuve que ce monde existe bel et bien.

La première exoplanète jamais identifiée avec certitude l’a été, avec une autre méthode que celle du transit, en 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz, de l’Observatoire de Genève, en Suisse, tous deux récompensés par le prix Nobel en 2019. En 1999, les équipes de David Charbonneau, de l’université Harvard, et de Gregory Henry, de l’université d’État du Tennessee, repéraient pour la première fois une exoplanète (HD 209458 b) grâce à son transit.

On en compte désormais 5270 confirmées (au 13 novembre 2022) : la majorité ont été découvertes par le télescope spatial Kepler, dont la mission s’est achevée le 30 octobre 2018. Si la méthode

> Le satellite Kepler de la Nasa a été un chasseur d’exoplanètes très efficace. Sa mission s’est achevée en 2018, mais plusieurs projets prennent la relève.

> Les satellites Tess et Cheops lancés respectivement en 2018 et 2019 utilisent comme Kepler la méthode du transit : lorsqu’une planète passe devant son étoile, elle bloque une partie de sa lumière, et cette baisse de luminosité est mesurable.

> Avec d’autres missions, notamment le télescope spatial James-Webb et l’observatoire spatial Plato, les astrophysiciens devraient recueillir un grand nombre de données sur les exoplanètes.

du transit, celle de Kepler, est aujourd’hui la technique la plus efficace, d’autres ont mis au jour pas moins de 700 exoplanètes. Cette impressionnante moisson a révélé une grande diversité de mondes, diversité que les théories de formation des planètes sont encore loin d’expliquer.

La relève de Kepler est assurée grâce à deux missions de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne (ESA). Chacune de ces agences spatiales a envoyé dans l’espace un télescope consacré à la recherche d’exoplanètes par la méthode du transit : respectivement Tess (pour Transiting Exoplanet Survey Satellite), lancé le 18 avril 2018, et Cheops (Characterising Exoplanets Satellite), mis en orbite le 18 décembre 2019. Tous deux sont un préambule à l’ultrapuissant télescope spatial chasseur d’exoplanètes, Plato, que l’ESA prévoit de lancer en 2026.

LES SUCCÈS DE « KEPLER »

Quel bilan pour Kepler ? Une grande part de nos connaissances dans le domaine des exoplanètes est à mettre à son crédit. Lancé en 2009, ce télescope a observé une petite région du ciel s’étendant entre les constellations du Cygne et de la Lyre. Il y a scruté la luminosité d’environ 530 500 étoiles, malgré la panne de deux de ses roues de réaction en 2013.

46

― En bref

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 VOIR L‘INFINI ET AU-DELÀ

L’âge d’or des robots

La Nasa appelle ça les « sept minutes de terreur » : le temps qu’il faut à un atterrisseur pour se rapprocher du sol martien et y poser un rover. Les contrôleurs sur Terre sont trop éloignés pour piloter la manœuvre, les machines sont livrées à elles-mêmes… et ça fonctionne ! Cette pure folie technologique illustre les capacités des robots explorateurs à affronter ces mondes hostiles, en pulvérisant les records de longévité. Vétérantes absolues : les deux Voyager, lancées dans les années soixante-dix finissantes et qui, parvenues aux limites du Système solaire, continuent à nous envoyer des petits signes.

52 Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

53 Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 02 © NASA/JPL-Caltech/MSSS

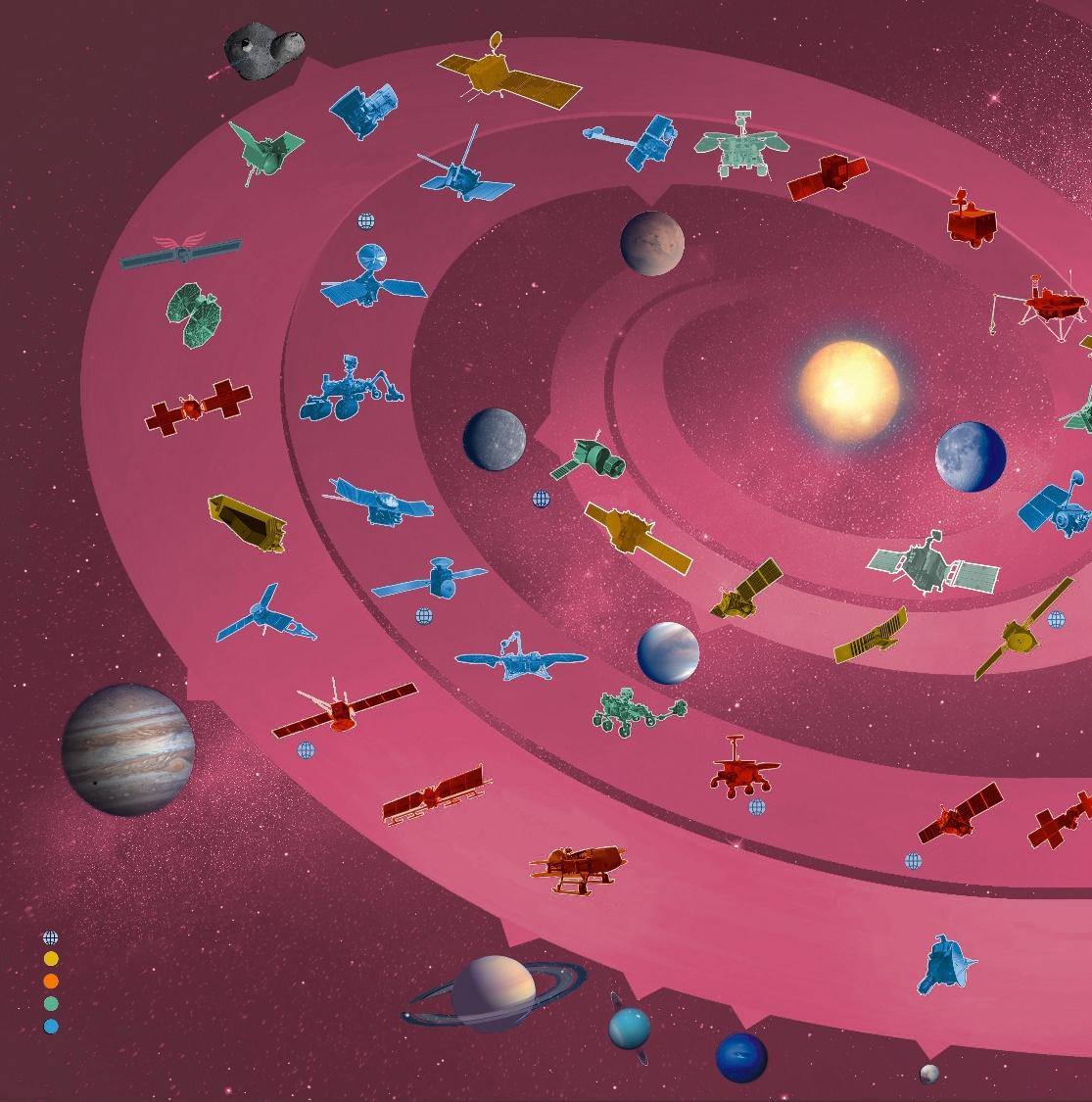

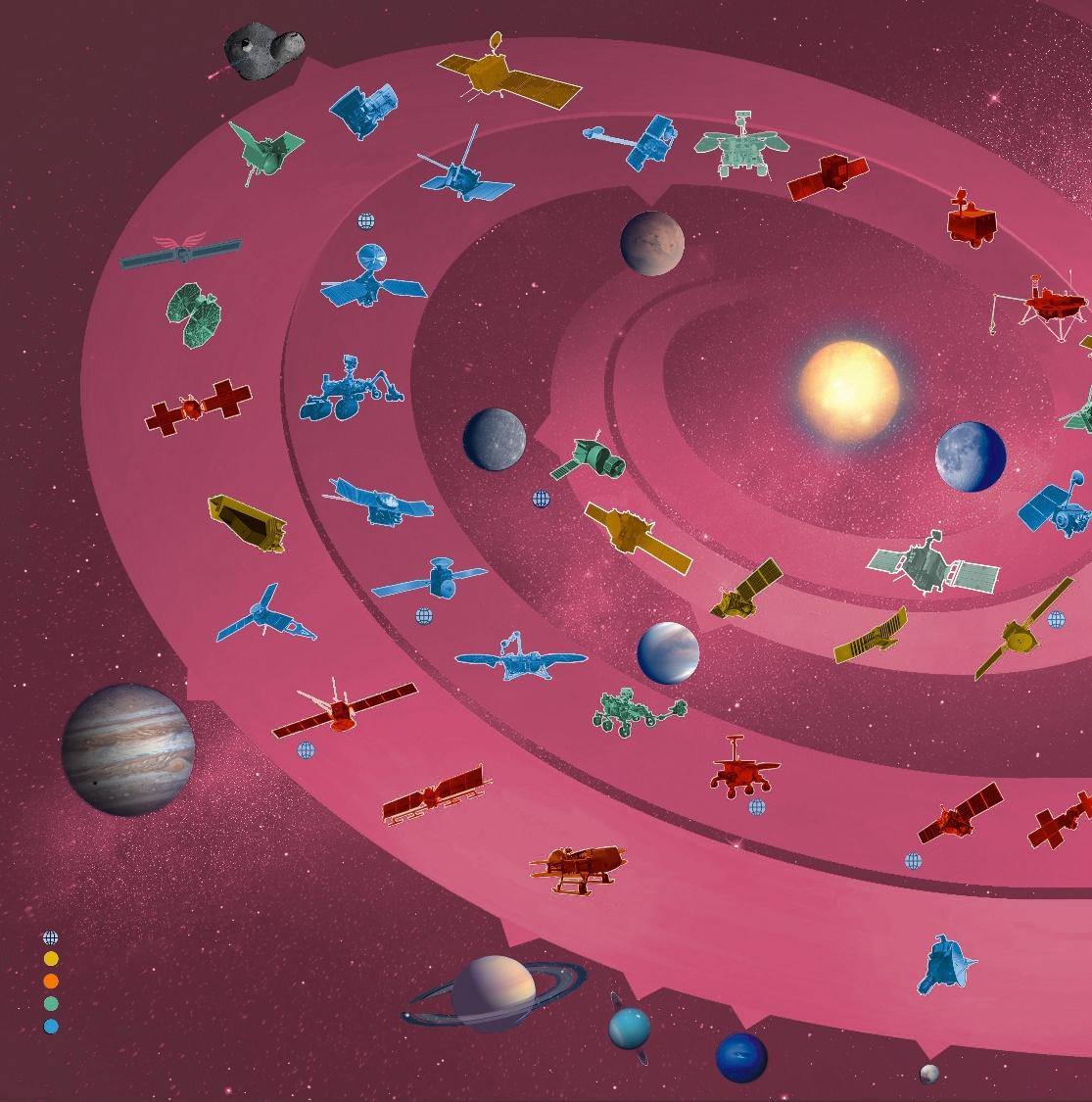

72 NEOWISE COMET INTERCEPTOR (avec ESA) OSIRIS - REX/APEX DART LUCY PSYCHE NEO SURVEYOR JUNO JUICE (avec ESA) PARTENARIAT NASA / AUTRE(S) AGENCE(S) MISSION EN PROJET Saturne Neptune Uranus Pluton Jupiter MISSION EN DÉVELOPPEMENT MISSION ACTIVE (lancée - la sonde transmet) MISSION ACTIVE PROLONGÉE EUROPA CLIPPER DRAGONFLY NEW HORIZONS MMX (avec JAXA, Japon) ROSALIND FRANKLIN (avec ESA) PERSEVERANCE INSIGHT TGO (avec ESA) MAVEN CURIOSITY MRO MARS EXPRESS (avec ESA) MARS ODYSSEY LUNAR TRAILBLAZER TIANWEN-1 (avec CNSA, Chine) DANURI-KPLO (KARI, Corée du Sud) SHUKRAYAAN-1 (avec ISRO, Inde) VIPER CLPS (X9) VERITAS DAVINCI BEPICOLOMBO (ESA) Mars Lune Vénus Mercure Astéroïdes proches © NASA l'âge d'or des robots Pour la Science Hors-Série n° 118 / Février-mars 2023 d'or des robots

LRO

ENVISION (avec ESA)

Lorsqu’aucun nom d’agence spatiale n’apparaît entre parenthèses, l’organisatrice de la mission est la Nasa.

UNE FLOTTILLE INTERPLANÉTAIRE

Vers la Lune et Mars

Vers le Système solaire

Autour de cette double spirale ont pris place les missions d’exploration, en projet, en développement ou actives, des principales puissances spatiales à destination de planètes, lunes et autres corps solides du Système solaire (hors télescopes spatiaux et satellites solaires). Jusqu’à présent, Mars était la planète la plus visitée, mais dans les années qui viennent les géantes gazeuses Jupiter et Saturne avec leurs satellites devraient concentrer une bonne partie des efforts (lire l’entretien avec A. Coustenis, page 6). La Lune, aussi, va connaître une affluence certaine (voir Ça se bouscule au portillon lunaire, par J. Pickrell, page 104). Deux acteurs du spatial montent en puissance : l’Inde et la Chine. Cette dernière, après avoir déposé le rover Yutu 2 sur la face cachée de la Lune, prélevé des échantillons lunaires (mission Chang’e 5) et déposé un autre rover, Zhurong, sur le sol martien, ne manque pas d’ambitions.

73

MSR-SAMPLE RETRIEVER LANDER

MSR-EARTH RETURN ORBITER

CHANG’E 6 (CNSA, Chine)

LUNA H-MAP

Pour la Science Hors-Série n° 118 / Février-mars 2023

La santé des astronautes dans l’espace pose d’innombrables défis.

Ils seront plus difficiles encore à relever pour les missions longues et lointaines sur la Lune ou Mars.

Urgences en apesanteur

90 © CNES / Novespace

Séamus Thierry, Matthieu Komorowski, Adrianos Golemis et Laura André-Boyet

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 LES ENFANTS D'ICARE ?

Essai d’intubation sur mannequin en approche dite « au piolet ». L’apesanteur, ici dans un vol parabolique, exige de modifier l’approche ergonomique de nombreuses procédures médicales d’urgence. Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

91

― En bref LES ENFANTS D'ICARE ?

Le 24 février 1997, à bord de la station orbitale russe Mir, une cartouche de perchlorate de lithium prend feu lors d’une opération de maintenance. À plus de 350 kilomètres d’altitude et en apesanteur, la situation est d’emblée critique. D’épaisses fumées flottent dans la station tandis que les flammes menacent de percer ses parois et de dépressuriser l’habitacle. Les membres d’équipage enfilent en urgence leurs masques de protection respiratoire, activent les extincteurs et parviennent à maîtriser l’incendie en quelques minutes. Seules des blessures légères sont à déplorer. Le pire est miraculeusement évité.

Cet incident critique illustre trois des risques les plus redoutés à bord d’une station spatiale pour la survie des astronautes : le feu, la dépressurisation et la contamination de l’atmosphère de la station. Car, en cas de blessure grave d’un astronaute, les multiples contraintes entourant un vol spatial compliquent considérablement les possibilités de soins médicaux lourds en cours de mission.

Or l’assistance et surtout l’évacuation ne sont pas toujours possibles. Il est dès lors impératif de prévenir les risques, plutôt que de les subir, et d’anticiper un grand nombre de scénarios afin de rendre l’équipage le plus autonome possible face aux différents imprévus de santé. Si l’orbite terrestre basse est occupée depuis plus de vingt ans par la Station spatiale internationale (ISS), récemment rejointe par la station chinoise, de nouvelles ambitions amènent à repenser la gestion du risque médical. Les vols touristiques soulèvent par exemple la question de la rigueur des critères médicaux à appliquer aux participants. L’équilibre

> L’espace est un milieu hostile. Les astronautes sont exposés aux rayons cosmiques, au stress, à la fatigue, à l’apesanteur, etc. Ces différents facteurs ont une influence négative sur l’organisme.

> Les agences spatiales ont développé une stratégie en trois volets : prévention, contremesures et autonomie médicale des astronautes.

correct entre des critères trop stricts ou trop larges n’est pas encore établi. Au-delà, la conquête de l’espace dit « profond », avec l’occupation du sol lunaire et l’exploration martienne, soulève d’autres interrogations.

UN MILIEU À RISQUE

Or, même les activités quotidiennes dans l’ISS sont parfois dangereuses. Comme à bord d’un sous-marin, les astronautes évoluent pendant plusieurs mois dans un lieu confiné et bruyant, au milieu de câbles électriques, panneaux de contrôle, systèmes de refroidissement, autant de risques d’électrisation, de brûlures, d’exposition à des produits irritants…

Autre spécificité du métier, certaines opérations imposent des sorties « extravéhiculaires », hors de la station, particulièrement à risque et physiquement éprouvantes. Elles durent souvent plusieurs heures et requièrent un haut niveau de concentration. Les combinaisons spatiales utilisées lors de ces missions sont de ministations individuelles qui contiennent tous les équipements indispensables au support des fonctions vitales. À l’intérieur, les astronautes évoluent dans une atmosphère hypobare (0,3 bar) qui améliore la souplesse de la combinaison, nécessaire à la motricité. Cette transition entre l’atmosphère de la station et celle de la combinaison est contrôlée et préparée au sein d’un sas de dépressurisation, en vue de protéger du risque de maladie de décompression, similaire à celle des plongeurs. Enfin, il existe une menace

92

> L’émergence du tourisme spatial et les projets d’exploration de la Lune ou de Mars rendent plus aiguë encore la question de l’autonomie médicale des astronautes. Équipements avancés d’aide au diagnostic et simulations en laboratoire esquissent des réponses. Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023

importante de collision avec des débris spatiaux ou des micrométéorites, qui circulent à plusieurs kilomètres par seconde.

Autre contrainte environnementale, et non des moindres : l’apesanteur. Sur Terre, notre physiologie est adaptée à la pesanteur de notre planète. Nos organes ont évolué depuis des millions d’années en présence de cette force. Cependant, à 400 kilomètres d’altitude, les astronautes sont en chute libre. Chaque système physiologique de l’organisme tente de retrouver une nouvelle homéostasie, c’est-à-dire un nouveau point d’équilibre fonctionnel, mais ces adaptations ont des limites. L’absence de contrainte… devient une contrainte (voir la figure ci-dessous)

VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉ

Globalement, cette apesanteur entraîne un ensemble de symptômes similaires à ceux du vieillissement ou d’un long alitement, ce qui prédispose à la survenue de certaines pathologies et réduit la réserve physiologique en cas d’affections. Même la régulation et l’expression génique sont modifiées, comme cela a été montré lors de la remarquable twins study (voir la figure page suivante).

Pour protéger la santé des astronautes dans cet environnement exceptionnel, les agences spatiales et leurs départements médicaux ont mis en place une stratégie de réduction des risques reposant sur trois piliers : la prévention, les contre-mesures et l’autonomie médicale à bord.

Parmi les mesures préventives, la sélection drastique de sujets jeunes en excellente forme physique et mentale exclut certains risques de décompensation, c’est-à-dire la dégradation, d’un état pathologique chronique caché lors de la mission (comme une épilepsie, un asthme…).

Après le recrutement, une équipe médicale suit les astronautes pendant la phase de préparation qui précède leur mission. Les protocoles sont standardisés, et incluent des tests d’effort, un contrôle de densité osseuse, des examens ophtalmologiques et audiométriques. Ils garantissent l’absence de pathologie avant le départ et serviront de données de référence pour la surveillance au retour.

Un confinement de quatorze jours avant le décollage réduit le risque d’importer dans la station une pathologie infectieuse en phase d’incubation. Tout symptôme suspect entraîne l’exclusion de l’astronaute par précaution pour sa santé et celles de ses collègues. Un cas célèbre est celui de Ken Mattingly, écarté de la mission

Diminution des réflexes

• Œdème du nerf optique

• Cataracte radio-induite

• Syndrome neuro-ophtalmique des vols spatiaux

Perte

Risque

Diminution

• Altération de la perception et du sens de l’orientation

• Hypertension intracrânienne par redistribution des flux sanguins et liquide céphalorachidien

• Effets nocifs des rayons ionisants sur les neurones (voir l’article page 82)

•

•

93

© Marie Marty, 2022

Baisse de la production de globules rouges (érythropoïèse), risque d’anémie Les rayons cosmiques augmentent les risques de cancer Système immunitaire affaibli Augmentation du risque de calculs rénaux

Perte de densité osseuse

Atteinte de l’architecture de l’os spongieux

de dorsalgies ou lombalgies par étirement

du disque intervertébral

de l’élasticité de la paroi des vaisseaux

Perturbation de l’oreille interne (mal de l’espace)

de masse musculaire

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 Urgences en apesanteur

Le premier vol réussi de la fusée la plus puissante du monde préfigure le retour des humains sur la Lune. Mais pour quoi faire ?

« Artemis » on va remarcher sur la Lune

Nadia Drake

98 © Jason Roberts-NASA

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 LES ENFANTS D‘ICARE ?

100

7 h 47 (heure de Paris) le 16 novembre 2022. Soudain, la nuit s’embrase du feu des moteurs d’une énorme fusée qui s’élance en faisant trembler le sol de cap Canaveral. Plus grand que la statue de la Liberté, avec ses 100 mètres de hauteur, l’engin de plus de 2 600 tonnes emporte une capsule spatiale, sans équipage, et plusieurs appareils scientifiques. Mais son chargement le plus précieux est une part du « rêve américain », la promesse que, au moins dans le domaine des vols spatiaux, les États-Unis restent à l’avant-garde, avec des prouesses encore inégalées.

Le lancement réussi aurait dû être un triomphe, mais à certains égards il ne l’a été que partiellement, tant il conclut une campagne éprouvante pour faire décoller une fusée contestée. Malgré tout, des milliers de spectateurs ont encombré les abords du centre spatial Kennedy pour assister à ce qui reste l’un des plus grands spectacles de l’histoire contemporaine : la première étape de la mission Artemis I de la Nasa, et plus précisément le vol inaugural du lanceur spatial super-lourd SLS (Space Launch System) et du vaisseau Orion qu’il emporte. La « Space Coast » reste l’épicentre historique des vols spatiaux, d’où les astronautes d’Apollo se sont envolés pour la dernière fois vers la Lune il y a un demi-siècle. « Eh bien, pour une fois, je vais rester sans voix », a… clamé Charlie Blackwell-Thompson, directrice du lancement, à son équipe.

Près de trois mois se sont écoulés depuis les deux premières tentatives (le 29 août et le 3 septembre), annulées en raison de difficultés avec les gigantesques réservoirs de carburant. Fin

― En bref

> Après plusieurs reports, la fusée SLS de la mission Artemis de la Nasa s’est envolée : elle doit permettre au vaisseau Orion de se mettre en orbite autour de la Lune.

> C’est la première étape d’un projet visant à conduire de nouveau des humains sur notre satellite et d’y édifier une installation permanente.

> Les réelles motivations de ce projet au budget faramineux restent floues et alimentent des débats. La Nasa espère qu’un succès complet fera taire les critiques.

septembre, c’est l’ouragan Ian qui a bousculé le programme en obligeant le retour de la fusée dans le bâtiment d’assemblage des véhicules (le VAB, pour vehicle assembly building). Et début novembre, lorsque le lanceur est revenu sur le pas de tir, l’ouragan Nicole a soufflé avant que l’agence ne puisse le remettre à l’abri.

DE REPORT EN REPORT

« Aucun de nous n’aurait voulu être dehors par ce temps », a déclaré Jim Free, administrateur associé de la Nasa. « Dans ce genre de situation, le meilleur endroit pour la fusée est le VAB, mais il était impossible d’y retourner, alors nous avons croisé les doigts. » La tempête a frappé le SLS avec des vents à 160 kilomètres par heure, arrachant les joints d’étanchéité et plaçant les responsables de la mission devant un cas de conscience : peut-on lancer en toute sécurité une fusée et un vaisseau spatial de 4,1 milliards de dollars venant d’essuyer une tempête de catégorie 1 ? En fin de compte, il a été décidé d’aller de l’avant… et le décollage s’est bien passé. Si la mission Artemis I est menée à son terme, elle marquera le premier pas vers le retour des humains sur la surface lunaire.

« Il s’agit d’un moment de vérité pour la Nasa », explique Jordan Bimm, historien de l’espace à l’université de Chicago. « L’agence est-elle encore en mesure d’organiser des vols spatiaux habités onze ans après l’arrêt du programme de navette spatiale ? Qui plus est avec un système entièrement nouveau et particulièrement long à développer. »

Pour la Science Hors-Série n°118 / Février-mars 2023 LES ENFANTS D‘ICARE ?

Pour la Science Hors-Série n° 118/Février-Mars 2023 109 RENDEZ-VOUS P. 112 REBONDISSEMENTS DES ACTUALITÉS SUR LES THÈMES DES HORS-SÉRIES PRÉCÉDENTS P. 118 LES INCONTOURNABLES DES LIVRES, DES EXPOSITIONS, DES PODCASTS… À NE PAS MANQUER P. 116 INFOGRAPHIE UN BON SCHÉMA VAUT MIEUX QU'UN LONG DISCOURS P. 110 EN IMAGE UNE IMAGE QUI A RÉCEMMENT FAIT L’ACTUALITÉ © CDP-MCC © Yousun Koh © Dr. Gal Eyal © CherylRamalho/Shutterstock

La ta ca ta ca tac tac tic-tac du corail

Beaucoup d’organismes sont dotés d’une horloge biologique grâce à laquelle ils adaptent leur métabolisme à l’alternance du jour et de la nuit. Dans le cas de symbioses, les deux espèces associées se doivent de synchroniser leurs horloges de façon à optimiser et coordonner leur partenariat. C’est le cas des coraux qui cohabitent avec des algues. Que se passe-t-il quand, sous l’effet du réchauffement des eaux marines, les coraux blanchissent, c’est-à-dire perdent leurs algues symbiotiques ?

Une équipe de l’université de Bar-Ilan, en Israël, a montré qu’une espèce particulière de corail, Euphyllia paradivisa, que l’on

trouve dans les eaux de la mer Rouge, subsistait à la disparition de son hôte grâce au maintien d’une horloge biologique nécessaire à la survivance d’un métabolisme de base essentiel : l’animal passe d’un rythme de douze heures imposé par l’algue à un rythme de vingt-quatre heures. Selon les auteurs de l’étude, ces résultats offrent une lueur d’espoir face aux épisodes de blanchiment qui frappent de nombreux récifs coraliens à travers le monde.

M. Rinsky et al., Temporal gene expression patterns in the coral Euphyllia paradivisa reveal the complexity of biological clocks in the cnidarianalgal symbiosis, Science Advances, 2022.

110 © blue-sea.cz/ShutterstockDr Gal Eyal (en médaillon) Pour la Science Hors-Série n° 118/Février-mars 2023 En image

Voizeux

Voizeux

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team (en haut)

NASA/STScI/GLASS-JWST Program (en bas)

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team (en haut)

NASA/STScI/GLASS-JWST Program (en bas)