« L’être humain est le seul animal à être un artiste, et l’art d’habiter fait partie de l’art de vivre. Une demeure n’est ni un terrier ni un garage. »

Ivan Illitch (1926-2002), philosophe, penseur de l’écologisme et critique de la société industrielle.

N° / 5 000 exemplaires

FAÇON s

D ’ HABITER

CON s TRUIRE L ’ AVENIR çA FAIT 100 AN s

QUE ÇA NOUs RA ss EMBLE ET ÇA

n ’ est PA s

PRÈs DE s ’ ARRÊTER !

ous fêtons cette année les 100 ans de Leroy Merlin. L’occasion pour nous, à travers le livre Façons d’habiter, de prendre de la hauteur pour raconter l’habitat d’hier et penser celui de demain.

N

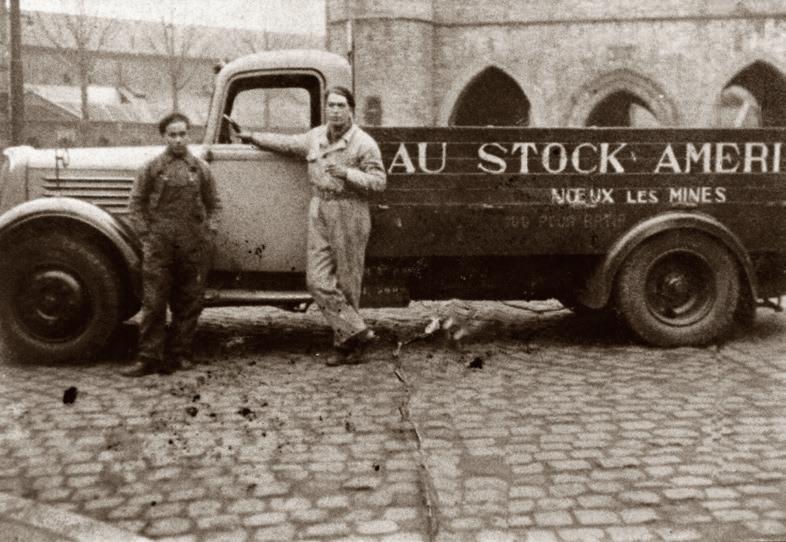

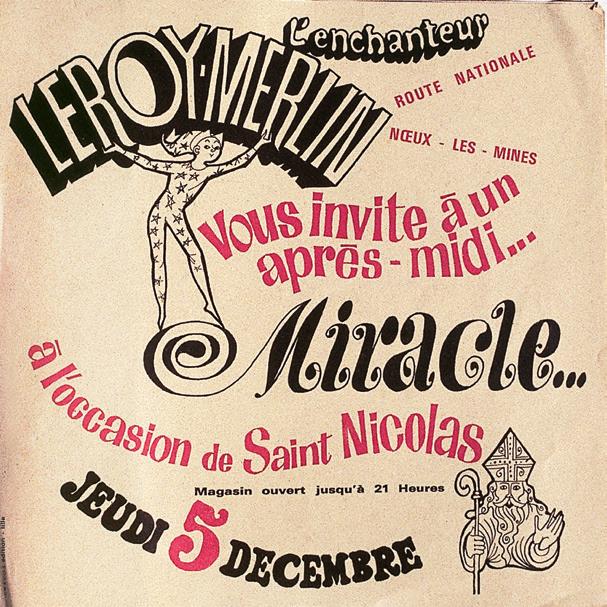

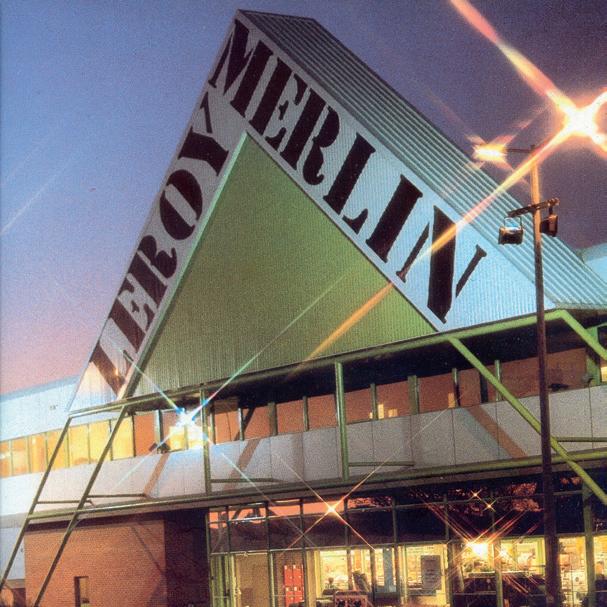

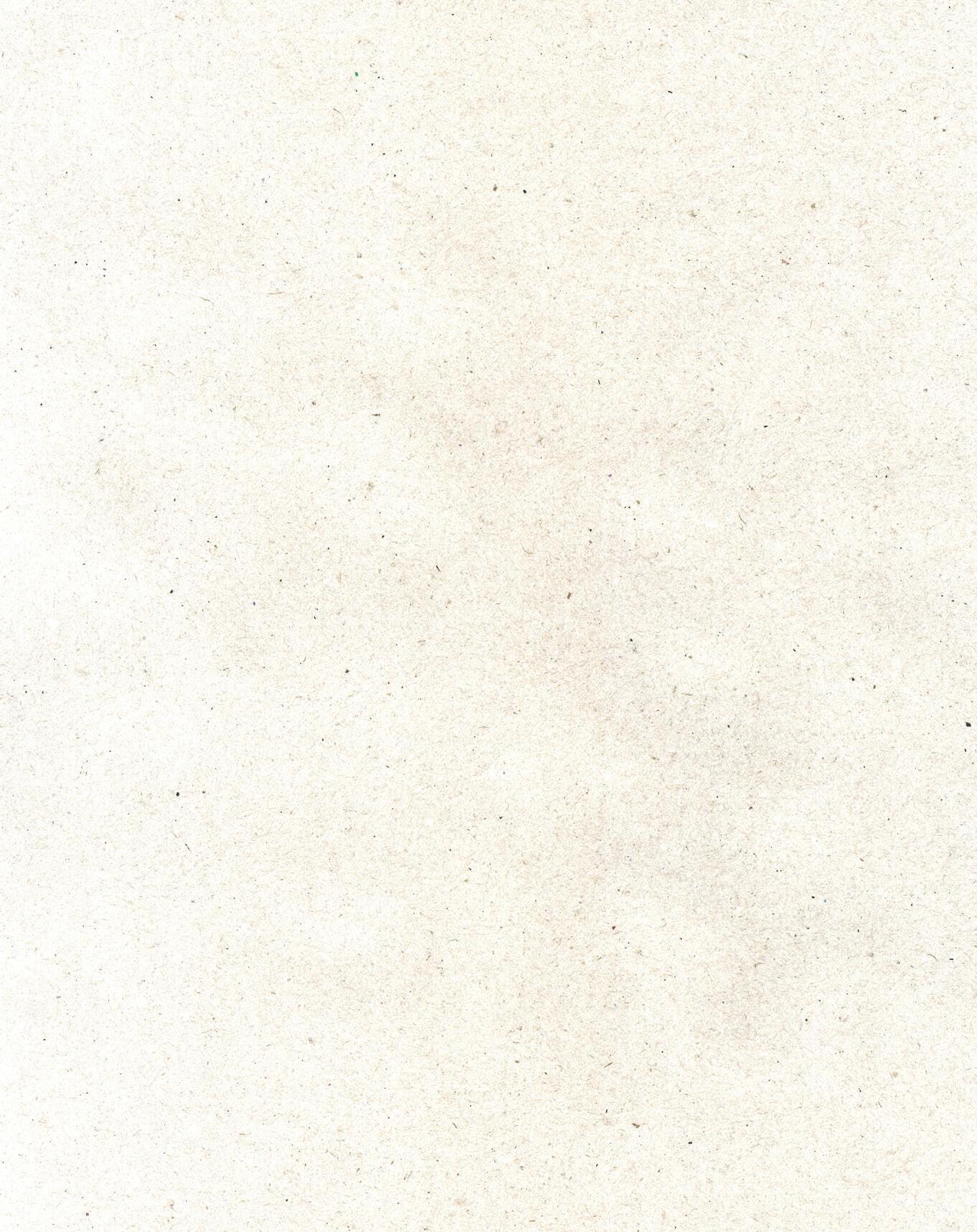

28 janvier 1924 : Adolphe Leroy et Rose Leroy se disent oui. De l’union de ces deux noms, naît l’entreprise Leroy Merlin avec, pour tout premier magasin, celui de Nœux-les-Mines qui propose la revente de surplus militaires à des prix très accessibles. Au fil de ces 100 années, de grandes mutations ont traversé la société française : la reconstruction dans les années 1950, l’essor de la maison individuelle, les changements du modèle familial… Leroy Merlin a accompagné ces mutations en donnant accès à un logement abordable, en garantissant un habitat sain, en permettant aux Français de faire des économies d’énergie. Jusqu’à aujourd’hui, 2024, et notre engagement pour un habitat positif.

Face au mouvement perpétuel du monde, la clé de notre longévité et de notre leadership a été, et restera, notre soif de savoir et sa mise en pratique à toutes les échelles de notre activité. Cela concerne d’abord nos métiers. La formation sur les produits, les services et les savoir-faire reste une priorité, que ce soit parmi les collaborateurs ou auprès des artisans partenaires.

Nous devons apprendre, toujours et encore. Apprendre des autres, en allant sur le terrain, en rencontrant nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs. Nous devons aussi continuer à apprendre de nous-mêmes comme nous le faisons lors de nos rendez-vous « Vision » tous les dix ans pour imaginer tous ensemble l’avenir de notre entreprise.

Rares sont ceux qui savent que Leroy Merlin abrite un centre de recherche. Notre « faculté de l’habitat » unique en son genre, Leroy Merlin Source, réunit en effet une cinquantaine de chercheurs et de professionnels pour enquêter sur la manière d’habiter des Français. Ce pôle de recherche analyse les façons de vivre chez soi, de se chauffer, de cuisiner, de travailler, de jouer, de bricoler, de vieillir… Il explore l’évolution de nos mœurs, de nos inquiétudes et de nos souhaits. Grâce à ces recherches et ces savoirs collectés, nous pouvons imaginer des produits et services pour améliorer le quotidien des habitants et le futur de l’habitat.

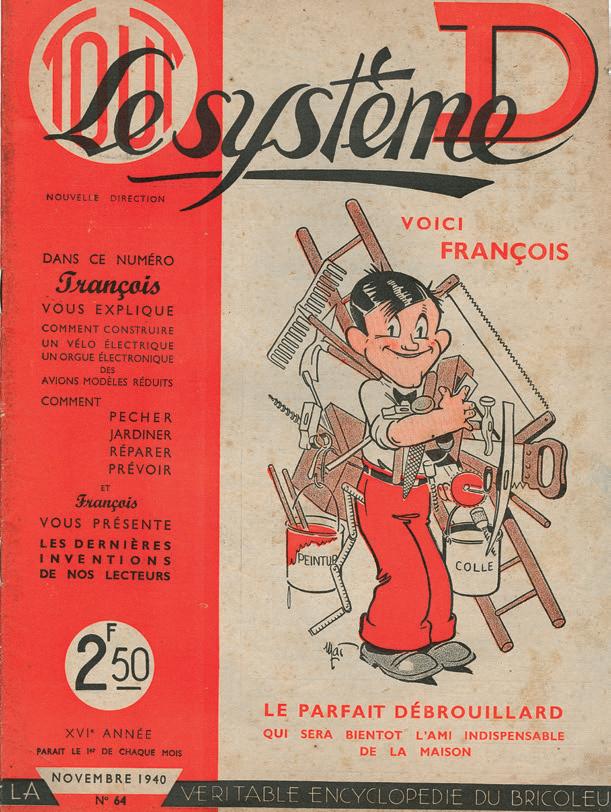

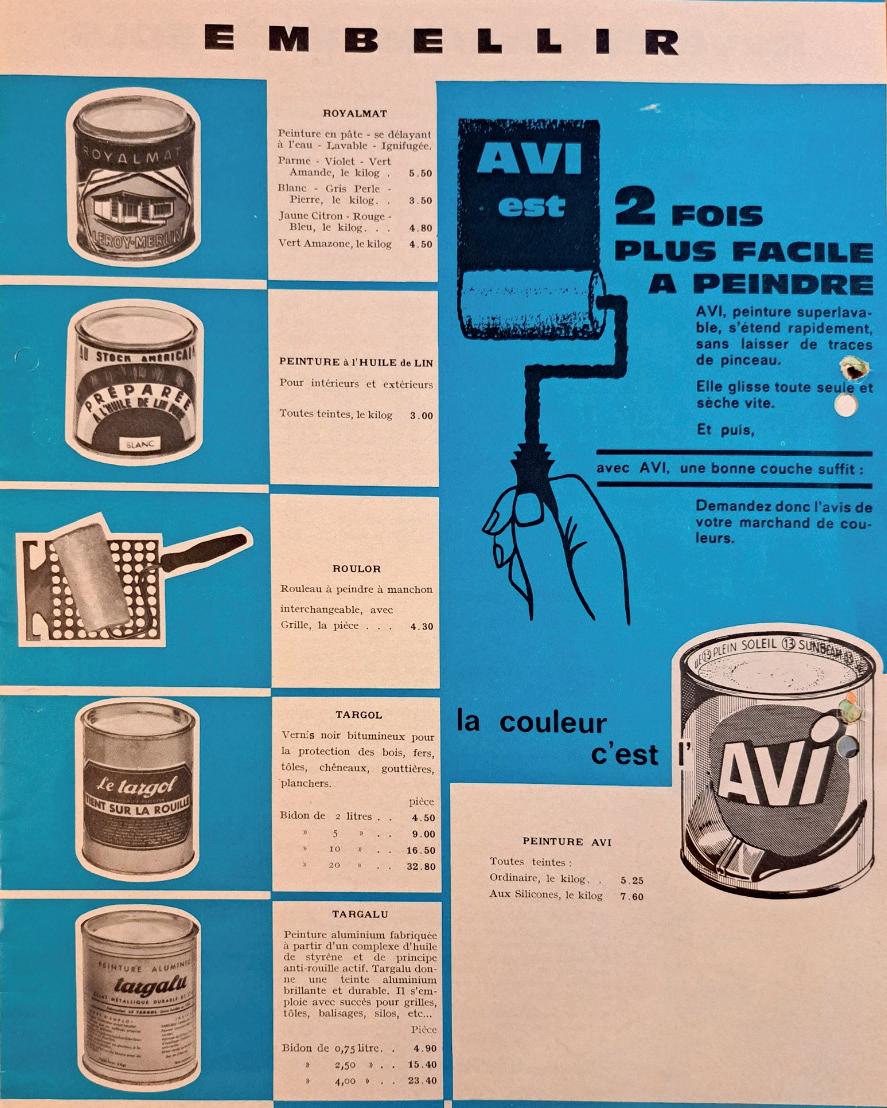

Le progrès permanent et la connaissance sont également, en miroir, au cœur de la relation avec nos clients. Notre rôle est de transmettre des savoirs et des savoir-faire aux Français pour les rendre maîtres chez eux. Cela passe concrètement par de l’accompagnement via des

contenus pédagogiques, des cours de bricolage, des tutoriels, qui aident les habitants à réaliser leurs projets d’aménagement, d’embellissement et de rénovation.

À l’orée de ce nouveau siècle d’existence, nous vivons une petite révolution de l’habitat. Les Français doivent repenser leur « chez-eux » avec souplesse. Intégrer les réseaux numériques, désormais bien installés dans nos foyers, et les nouveaux modes de consommation, élargir l’horizon domestique qui a bougé depuis la crise du Covid et les confinements, composer avec les tensions sur les circuits logistiques, la baisse du pouvoir d’achat ou les répercussions de la géopolitique, aborder bien sûr les grandes transitions énergétique et écologique.

Habiter devient plus que jamais une aventure, un défi pour lequel il faut être solide comme le chêne et souple comme le roseau. Il faut s’adapter et créer, apprendre pour progresser. Devant nos fidèles témoins, les habitants, nous sommes fiers d’écrire l’histoire de l’habitat depuis maintenant un siècle. Fiers de continuer à apprendre et à nous mobiliser, comme en témoigne ce livre. On peut tout construire ensemble, même l’avenir.

Agathe Monpays, directrice générale de Leroy Merlin France

L ’ HABITAT

L’habitat d'hier et de demain

LA CUI s INE

De l’ombre à la lumière

LE sALON

De la mondanité à l’intimité

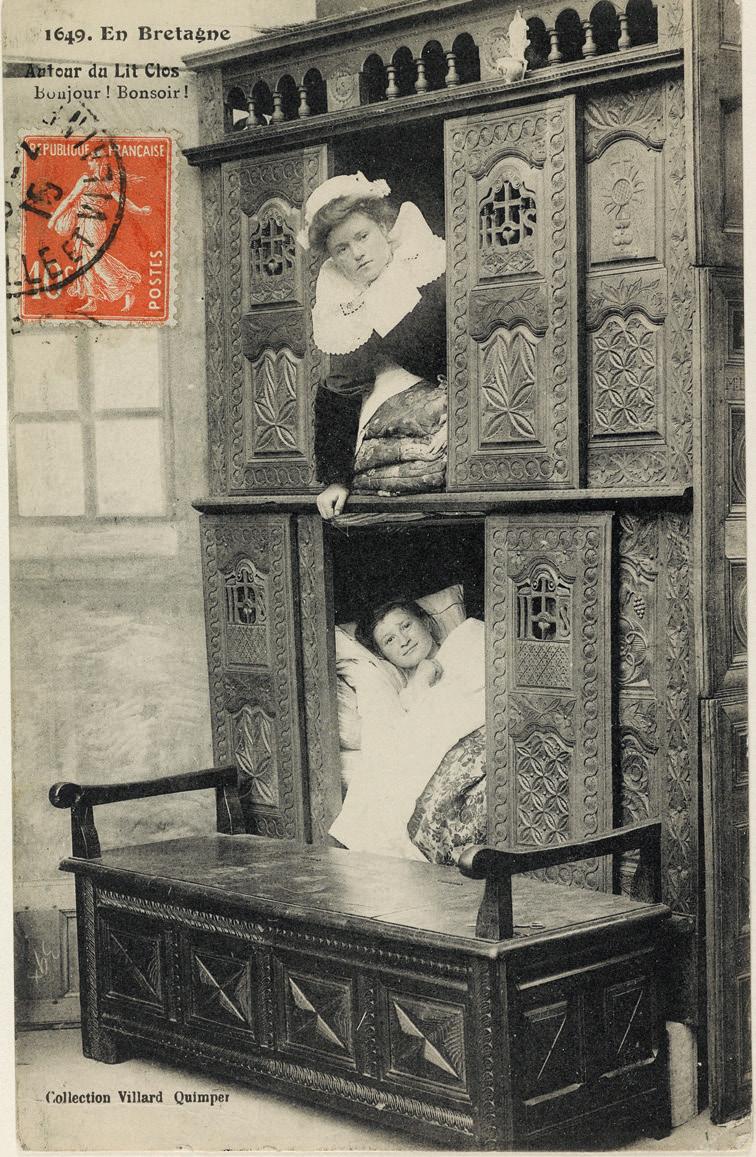

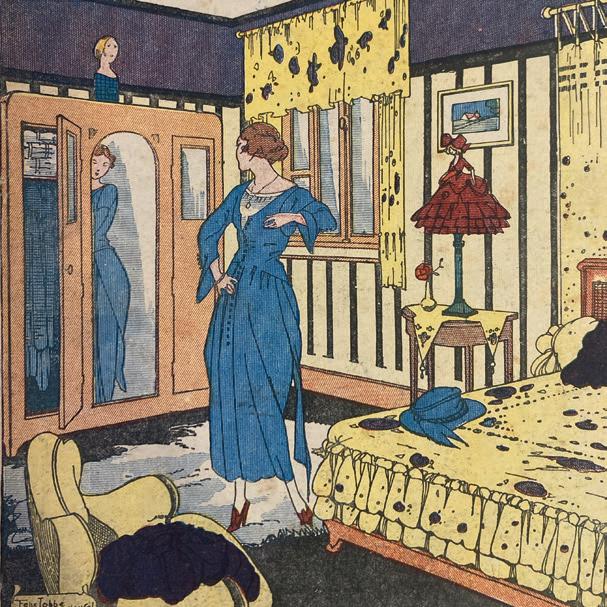

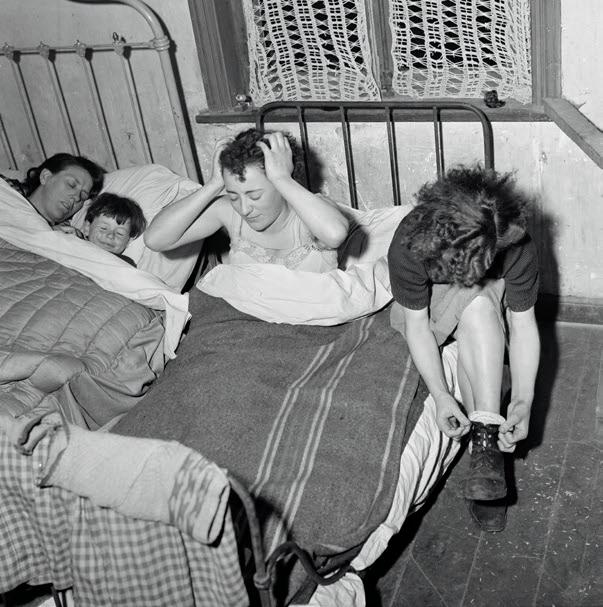

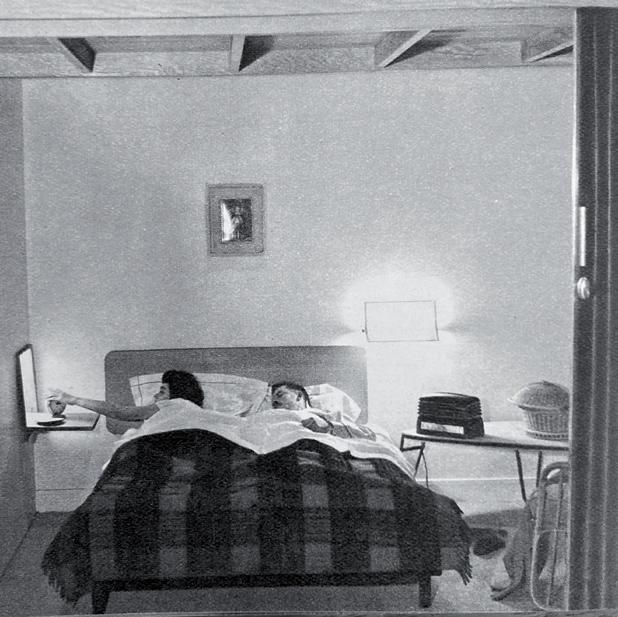

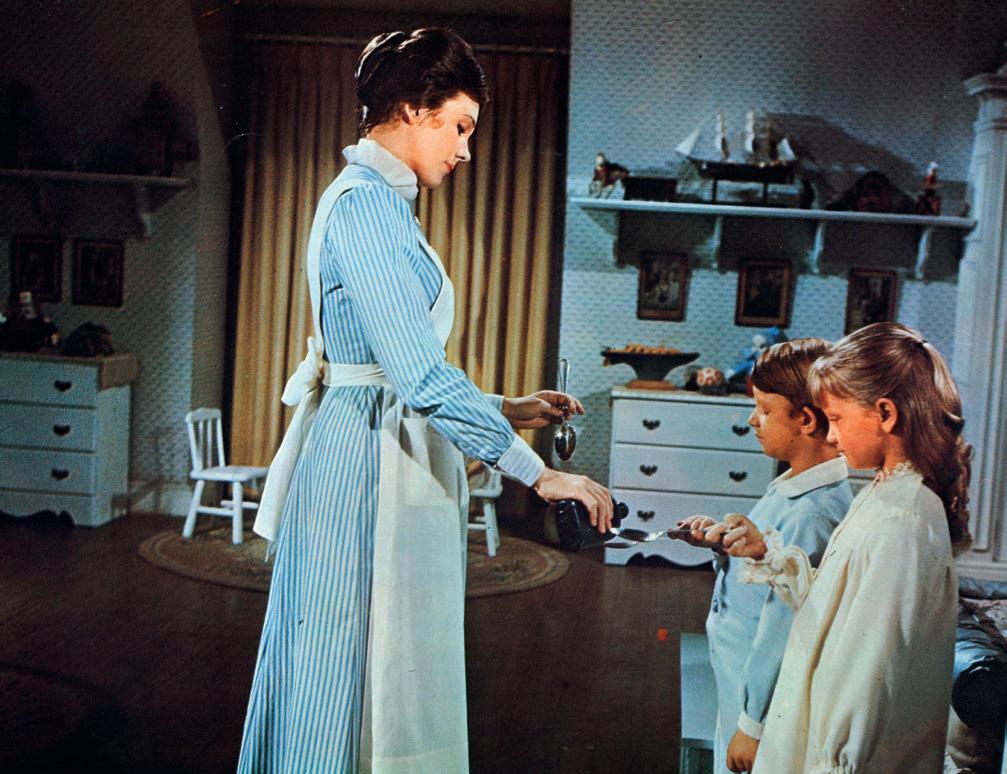

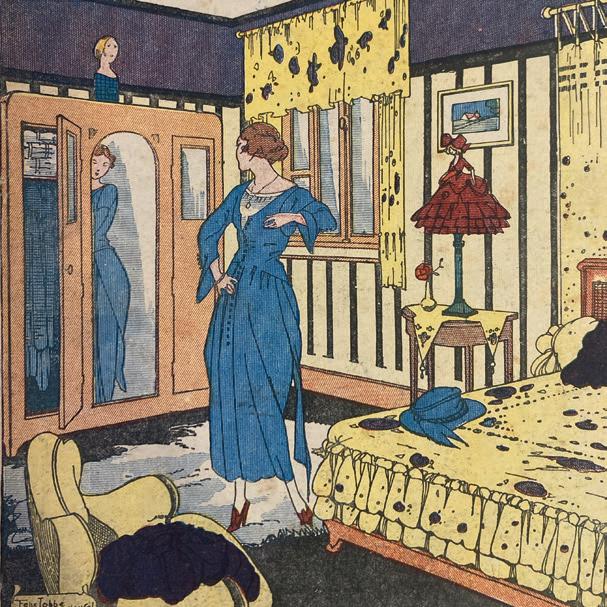

LA CHAMBRE PARENTALE

Du nid à l’île

p. 8

p. 48

p. 70

p. 90

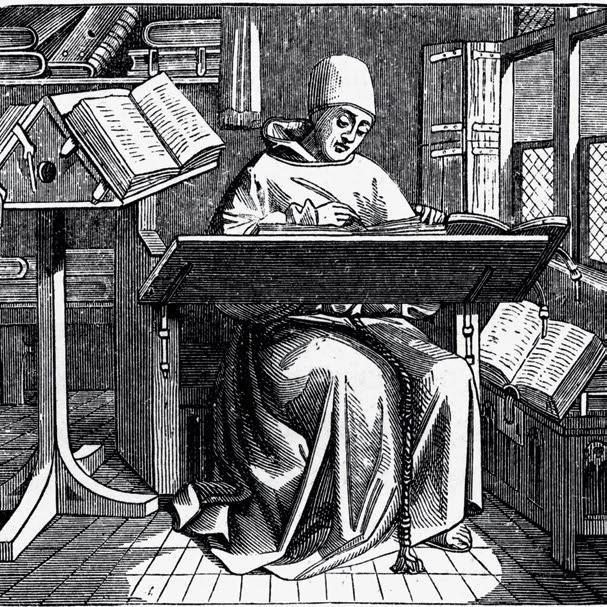

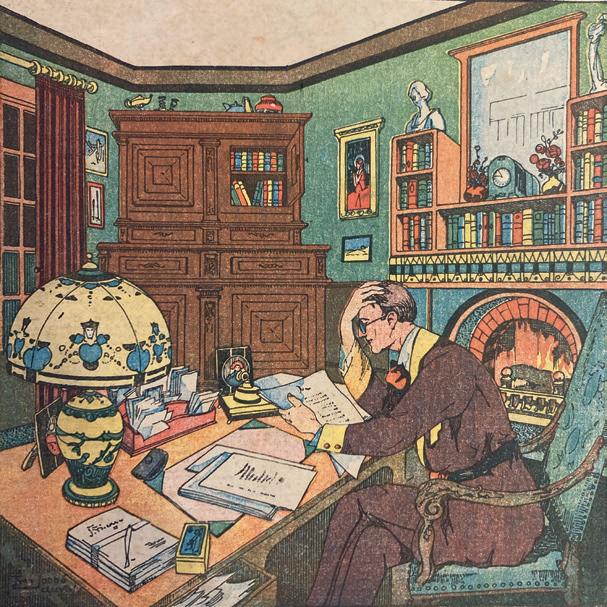

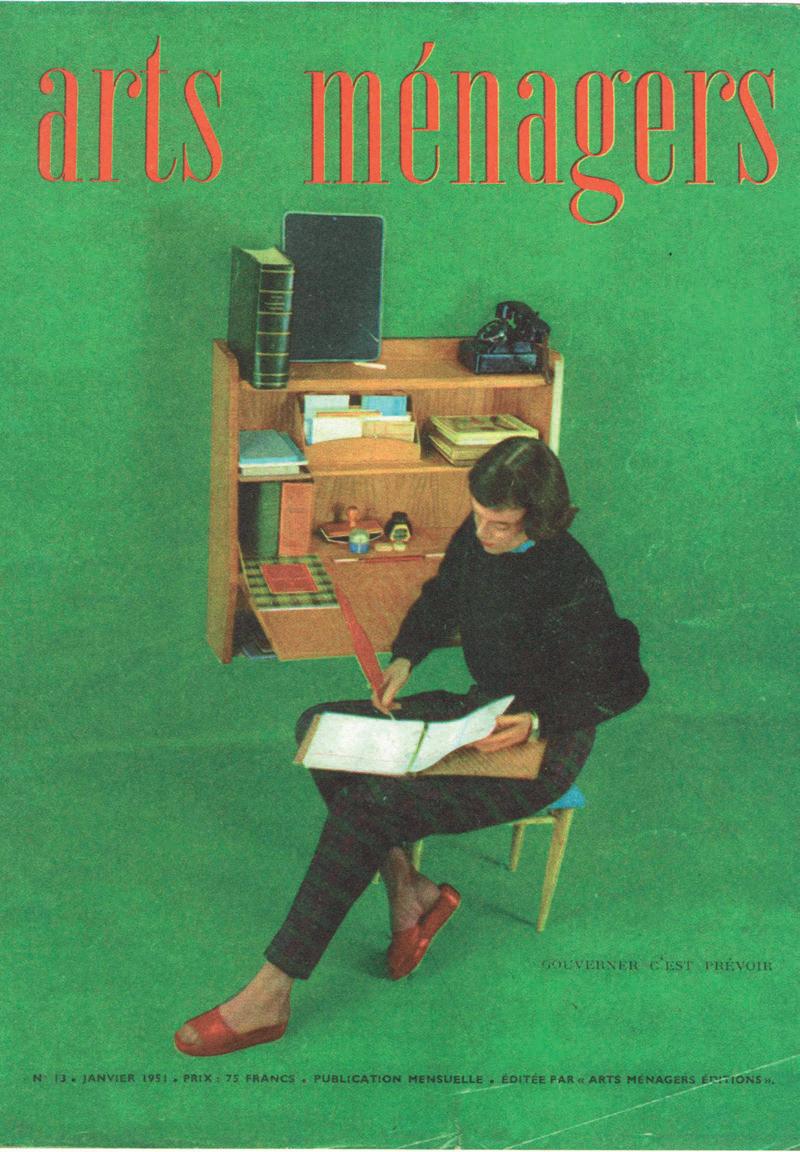

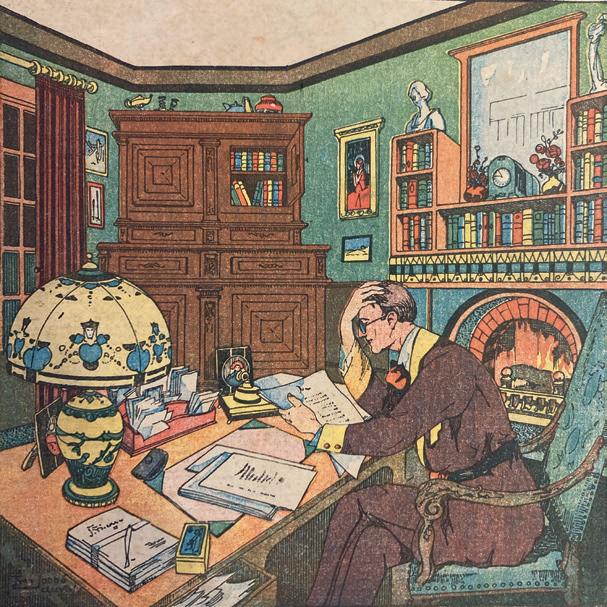

LE BUREAU

Du mobilier au télétravail

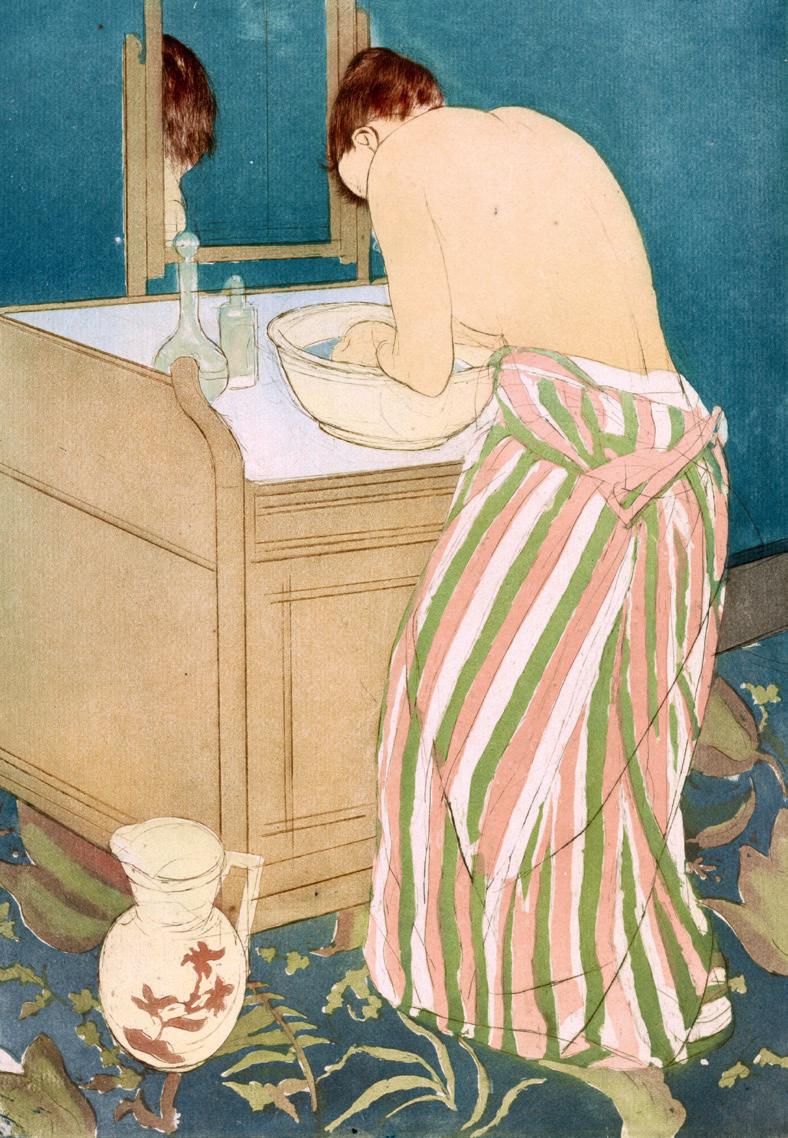

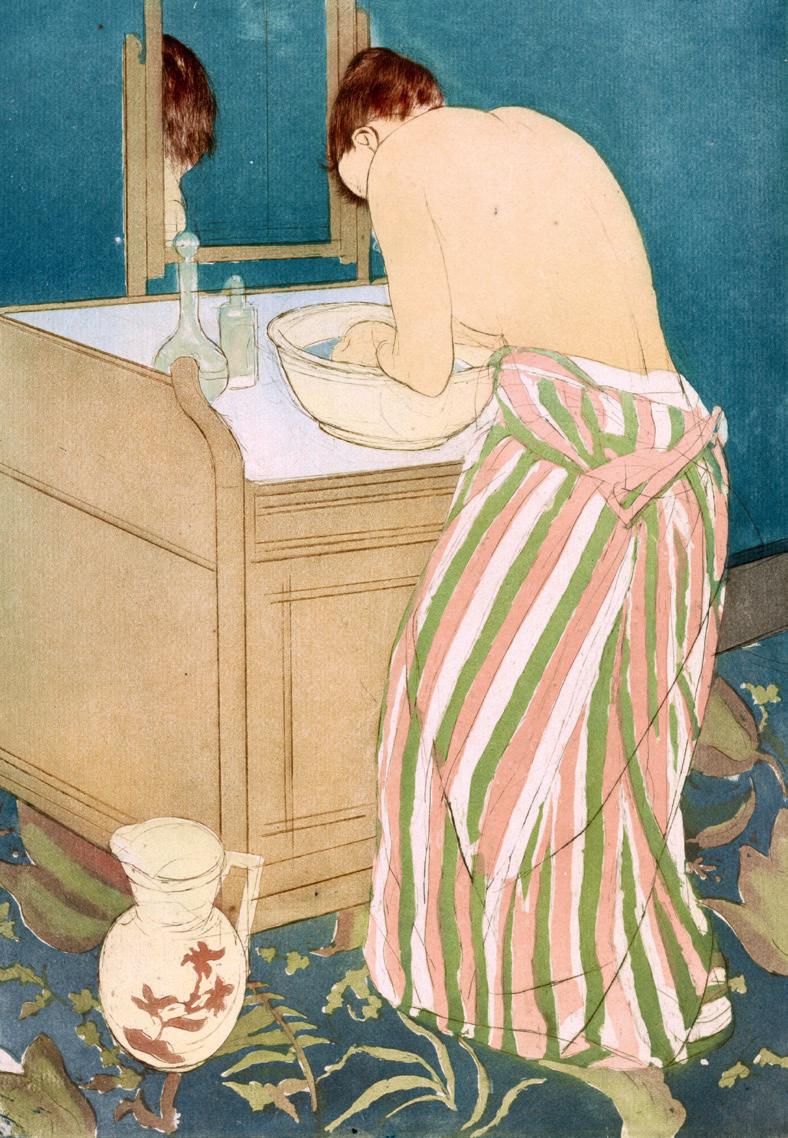

LA sALLE DE BAIN

Le corps architecte

p. 108

p. 124

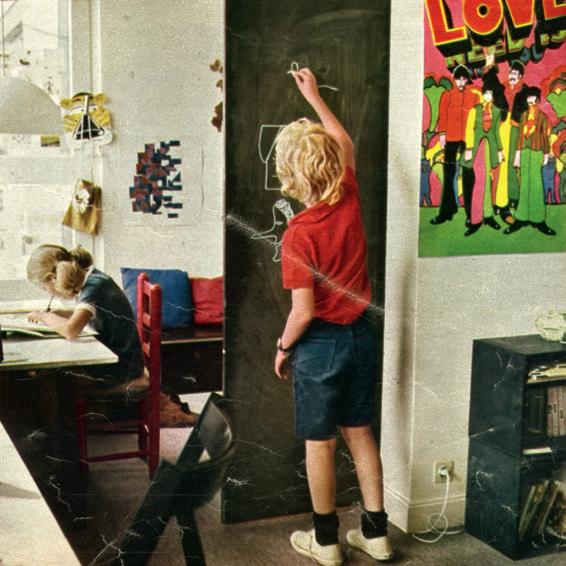

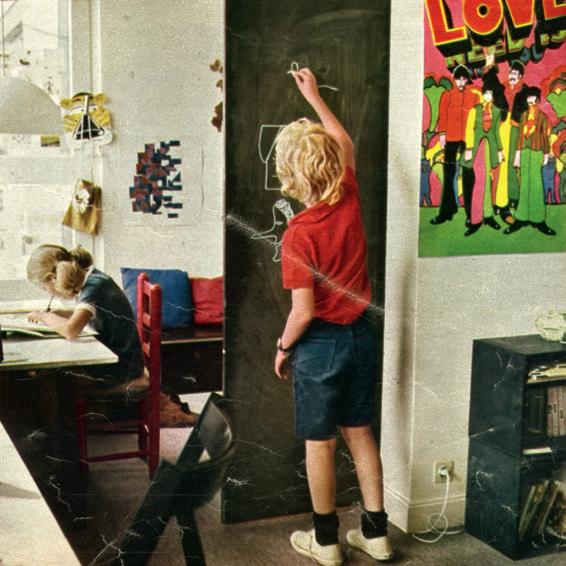

LA CHAMBRE D ’ ENFANT

D’une chambre inexistante à un univers stratégique

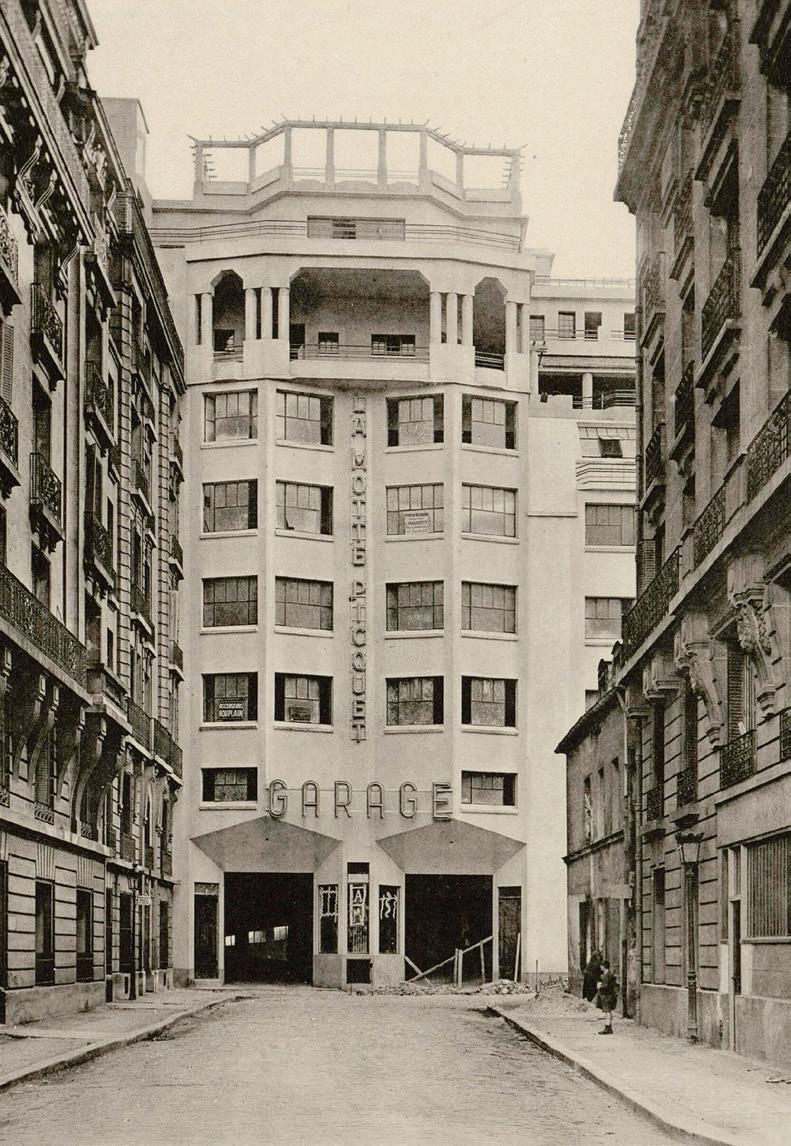

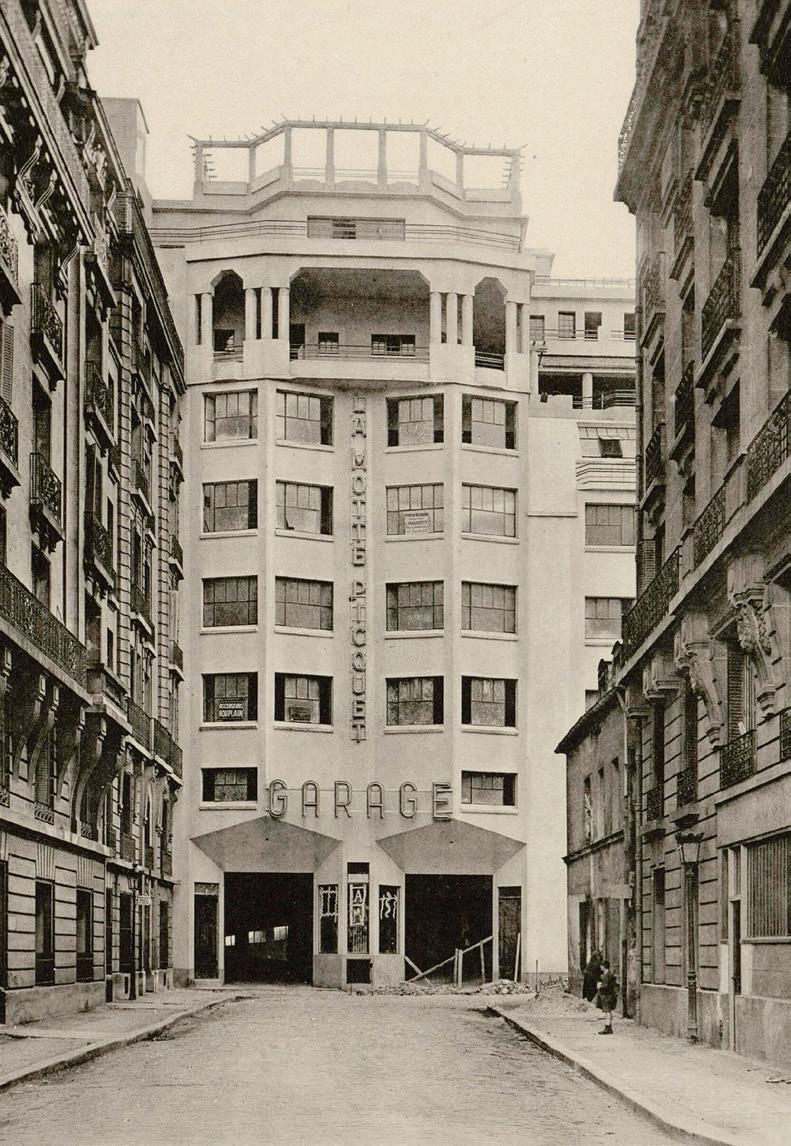

LE GARAGE

p. 150

p. 168

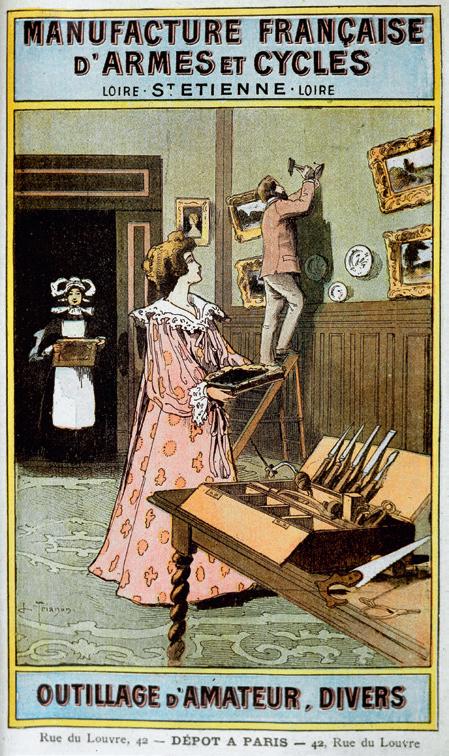

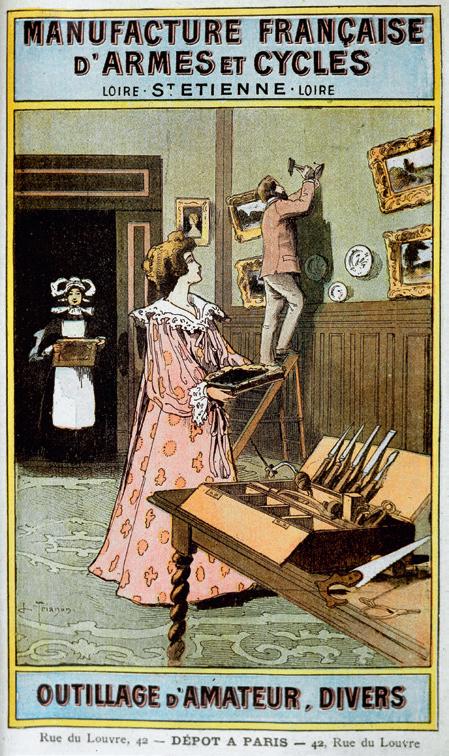

L ’ ATELIER

Bricoler pour durer

LE JARDIN

Paradis retrouvé

Des voitures au « big bazar» LEROY

p. 184

p. 204

100 ans d’histoire p. 220

s OMMAIRE

MERLIN

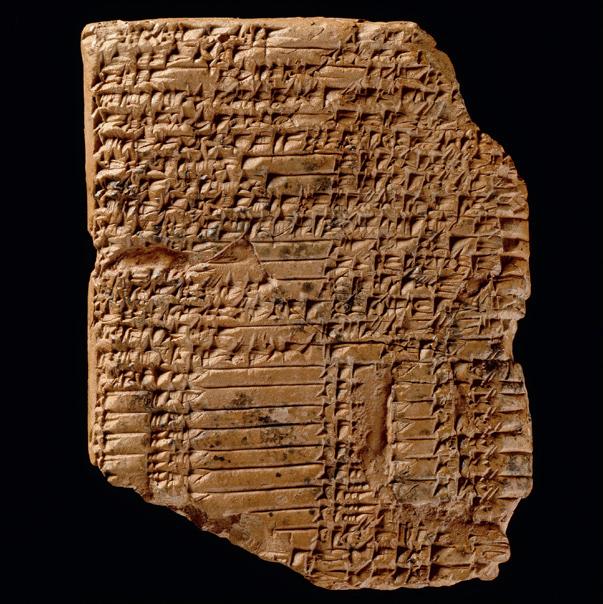

L ’ HABITAT D ’ HIER ET DE DEMAIN

Rétrospective

De l’idéal du pavillon individuel à l’habitat régénératif

Savez-vous pourquoi les êtres humains ont construit les premières huttes ? Pour se défendre des agressions extérieures et des prédateurs, car, en évoluant, ils étaient devenus plus vulnérables : moins d’odorat pour flairer le danger, moins de crocs pour mordre, moins de pattes pour être véloces… L’habitat a, lui aussi, évolué avec l’homme. Il est la photographie de la société, le reflet des mœurs de son temps, l’expression des liens tissés avec son environnement, avec les autres et avec soi. Êtes-vous prêts à traverser l’épopée de l’habitat en France au xxe siècle ? Chaque pièce mérite une visite guidée, parfois quelques flashbacks pour bien comprendre son évolution. Mais attardons-nous tout d’abord sur la naissance et l’essor du pavillon individuel, puis son « réenchantement » au xxie siècle, en compagnie de l’ethnologue Viviane Hamon¹.

Avant l’essor des maisons Phénix et consorts, avant la réglementation thermique de 1975, la France construit des maisons. Beaucoup de maisons.

sous la ville, la campagne

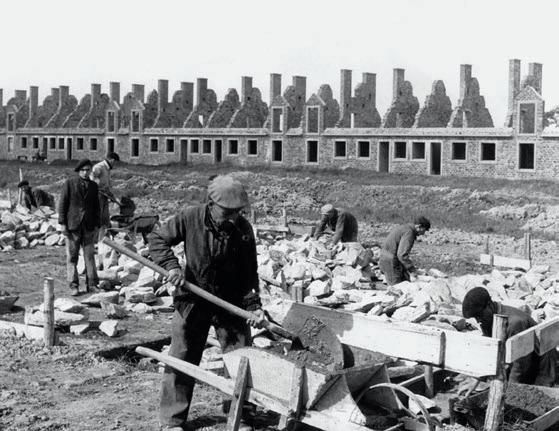

Pendant la période 1949-1974, on compte près de 3,5 millions de maisons individuelles édifiées, soit un peu plus de 20 % de l’ensemble du parc individuel français actuel. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France est meurtrie. La pénurie de logements décents

s’éternise, puisque c’est seulement en hiver 1954 que l’abbé Pierre lance son fameux appel pour venir en aide aux Français les plus démunis. La reconstruction du pays se fait en parallèle d’un énorme exode rural, tandis que l’agriculture s’industrialise. Partout en France, des jeunes rejoignent massivement la ville parce que la ferme n’offre plus de travail aux familles trop nombreuses. En parallèle, les mutations agricoles privent des propriétaires en bordure de ville de succession : leurs enfants, pour certains partis étudier, ne souhaitent pas reprendre la ferme. Dépourvus d’assurance vieillesse, ces agriculteurs vendent leurs terres et obtiennent ainsi une retraite.

l ’ HABITAT 10

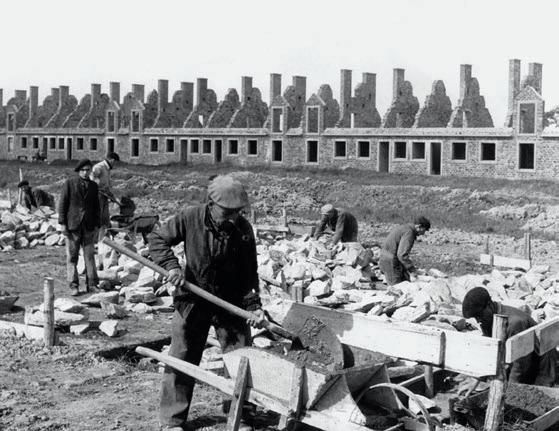

Chantier de construction de maisons individuelles d’État à Nantes au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Photographie médiathèque Terra.

L’abbé Pierre sortant du palais de l’Élysée après avoir été reçu par le président de la République René Coty, suite à son appel d’aide aux sans-abris le 1er février 1954. Photographie KeystoneFrance / Gamma Rapho, 13 mars 1954.

11

Des parts de terre réglementées

Des géomètres découpent alors ces terres vendues. Les parcelles deviennent des terrains constructibles, où l’on érige des maisons individuelles. Il faut rappeler qu’à cette époque d’expansion urbaine, avant et après la guerre, des débats idéologiques animent l’architecture française. D’un côté, les héritiers de Le Corbusier et du Ciam (Congrès international d’architecture moderne, 1928-1959), apôtres du logement collectif, visent à y réunir la classe ouvrière. À l’opposé de cette vision sous influence marxiste, on trouve les tenants de la maison individuelle. Car, quand on pense à la reconstruction, on pense souvent aux grands ensembles, mais on oublie la construction de ce parc immobilier individuel. Des primes de l’État encouragent cette croissance urbaine pavillonnaire, aides que l’on obtient sous certaines conditions.

Des maisons toutes identiques ?

Le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme (MRU) encadre la qualité des constructions. Concrètement, des plans types définissent des obligations minimales : surface des pièces, hauteur sous plafond, prescriptions d’hygiène, d’assainissement et de ventilation, etc. C’est ce qu’on appelle la politique des logécos (logements économiques et familiaux), qui comprend aussi un encadrement des prix et des conditions avantageuses de prêts bancaires. Résultat, à plein d’égards, ces projets

attirent de nombreux Français. Les directions régionales de l’équipement adaptent ces normes en ajoutant des touches régionalistes. Cela se traduit, en Bretagne par exemple, par des encadrements de portes et fenêtres et des soubassements en granit. Voilà des maisons ultra normées qui auraient pu apparaître dans un catalogue agréé par l’État ! Le même principe de construction s’applique dans toutes les maisons : du parpaing, une lame d’air, de la brique et du plâtre. On peut citer aussi les matériaux des planchers, plus ou moins nobles selon les pièces : du chêne et du châtaigner dans le séjour, du pin dans les chambres ; et de véritables charpentes traditionnelles réalisées par des charpentiers. Sans oublier un signe de progrès pour l’époque : la présence de WC.

Deux pans de l’histoire de la construction

À partir des plans types, deux manières différentes de construire ces pavillons coïncident. D’abord, une forme d’auto-construction hybride.

Rappelons la naissance dans les années 1920 du premier mouvement organisé d’autoconstruction, sous l’impulsion de l’ingénieur Gëorgia Knap. Jusqu’en 1940, plus de 1 000 maisons sont construites par vingt-deux groupes d’habitants implantés principalement dans des communes industrielles. À la fin de la guerre, ce mouvement d’auto-construction coopératif prend le nom de « Castors ». À la manière des Castors, dans le quartier de Hellio-Bily (Saint-Brieuc) étudié par l’ethnologue Viviane Hamon, certains pavillons individuels sont partiellement auto-construits à partir des années 1950.

l ’ HABITAT 12

Catalogue Leroy Merlin pour la vente de baraquements/cabines type Clairmarais, 1928. Archives Leroy Merlin.

LA DÉMOCRATISATION DE L’HABITAT INDIVIDUEL

À la fin des années 1920, des familles françaises vivent encore dans des baraquements de fortune issus de la Première Guerre mondiale. Des laissés-pour-compte de la reconstruction. Lors d’un voyage à Paris, Adolphe Leroy passe par hasard devant « La Gauloise », une entreprise de construction de petites maisons préfabriquées en bois-fibrociment. C’est une révélation. Il décide de reproduire l’idée chez lui dans la foulée. Sans aucune notion de construction, il crée un atelier de menuiserie et acquiert un matériau récemment arrivé sur le marché, l’Éternit.

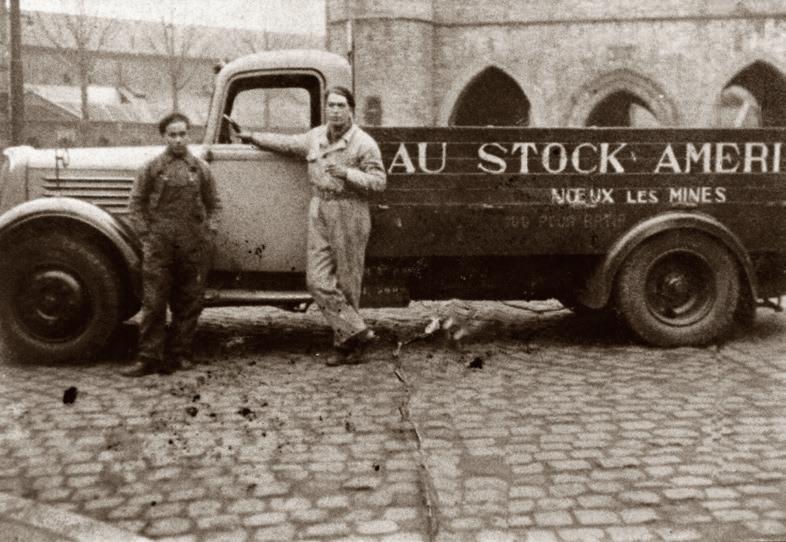

C’est ainsi que l’enseigne Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin) propose, dès 1929, différents modèles de chalets, garages, abris de jardin, poulaillers, clapiers, salles de fêtes et écoles provisoires, à des prix jamais vus. Un service montage prend en charge la construction des bâtiments à l’endroit choisi par le client. Les commandes affluent et ces chalets à bas coût permettent de démocratiser l’habitat individuel. Le Stock devient le spécialiste de la construction préfabriquée, démontable et économique, qui sera très appréciée aussi après la Seconde Guerre mondiale.

13

Fête de l’Union Commerciale, Nœux-les-Mines, années 1950.

Archives Leroy Merlin.

Adolphe Leroy lors d’une cérémonie de remise de médailles sportives, 1950.

Archives Leroy Merlin.

l ’ HABITAT 14

D’UN ENGAGEMENT LOCAL ET ASSOCIATIF À UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE ET UNE ENTREPRISE CITOYENNE

Dans les années 1920, pour faire face aux conséquences de la grande crise, une partie des commerçants, parmi lesquels Adolphe Leroy installé à Nœux-les-Mines dans le Nord, fonde « l’Union Commerciale » dont l’objet est de promouvoir le commerce local au travers de manifestations sportives et festives. Le fondateur du Stock Américain, qui a le goût du contact humain et l’amour de Nœux-les-Mines, investit son entreprise et son temps dans l’animation de la ville. Il met sur pied des matchs de football au profit des personnes sans emploi, des ducasses (terme ch’ti désignant les fêtes foraines) et des carnavals. Le Nord étant la patrie des géants, lors de défilés carnavalesques, un mineur de cinq mètres est créé aux couleurs du Stock Américain. Lorsqu’une loterie a lieu, les lots proviennent souvent de la société. Adolphe fonde ou préside de nombreuses associations, comme le Central nœuxois, club de boxe d’envergure nationale, le Vélo Club nœuxois ou le club colombophile. Chaque manifestation confère à la ville un air de fête et renforce la popularité d’Adolphe Leroy dont beaucoup disent qu’il est « le roi de Nœux-les-Mines ». La plupart des associations sollicitent des subventions qu’il honore. Cette attitude solidaire lui vaut le respect de tous en dépit d’un caractère hérissé.

Dans les années 1930, Adolphe Leroy met sur pied une ducasse le jour de la fête nationale. Un défilé déambule dans les rues de la ville et chante en patois un air célébrant le Stock Américain. Ce sont des manifestations qui fédèrent et font rêver un large public : le 4 juillet 1932 a ainsi lieu un lâcher de montgolfière. La course des Broutteux est un autre exemple de rendez-vous festif, une course de brouettes au départ des ateliers du Stock Américain, qui remporte un franc succès. Adolphe Leroy œuvre ainsi pendant cinquante ans pour la population nœuxoise et sa vie associative.

Cette culture se poursuit aujourd’hui à travers des magasins ancrés et engagés dans leur territoire pour rendre accessible à tous le « mieux-habiter ». Cela se traduit par des partenariats de long terme avec des associations de terrain – plus de 230 sont actifs aujourd’hui. Le dernier en date étant le partenariat avec Stop à l’exclusion énergétique, démontrant l’engagement de l’entreprise dans la lutte contre la précarité énergétique. Ce qui fait la particularité de cet engagement de terrain, c’est la participation des collaborateurs : depuis novembre 2020, chaque salarié peut sur son temps de travail consacrer une journée à une association de son choix. Beaucoup font le choix de participer, en équipe, à des chantiers solidaires comme ceux de l’association Bricos du cœur. L’engagement des collaborateurs est aussi essentiel à l’activité de la Fondation Leroy Merlin : ils rencontrent les personnes âgées ou en situation de handicap chez elles, montent leur dossier et les accompagnent dans leur projet d’adaptation de leur logement. L’œuvre marchande et l’œuvre sociale sont intrinsèquement liées depuis les débuts.

15

Les bâtisseurs sont des jeunes issus de familles agricoles reconvertis en policiers, car une caserne de CRS est présente sur le territoire depuis 1924. Comme ils connaissent le métier d’agriculteur par leurs parents, ils viennent aider leurs aînés aux champs, le soir après le travail. En contrepartie, les agriculteurs leur prêtent leurs chevaux et tombereaux pour transporter des matériaux. Et le week-end, ils construisent leur maison. Il ne s’agit pas de maisons en totale auto-construction, mais les futurs occupants réalisent une grande partie de la tâche eux-mêmes.

À côté de l’auto-construction, se développe une autre méthode plus cosmopolite. Des entrepreneurs espagnols, italiens et portugais construisent pour les ménages français. Les années 1920 à 1940 sont une période de grande émigration italienne en France en raison du fascisme. Des dynasties s’installent, dont des artisans très inventifs puisqu’ils créent par exemple l’ancêtre de la maison Phénix, un bâti à partir de plaques de béton fabriquées en usine. La maison dite Novello (1924), à Rennes, sera d’ailleurs classée monument historique. De vrais métiers œuvrent donc, des maçons, des menuisiers, des serruriers ferronniers, des charpentiers, des couvreurs… Les maisons ne sont peut-être pas toujours du goût de tout le monde, mais elles sont extrêmement bien construites. Ces entrepreneurs étrangers, eux qui ont reconstruit la France, mériteraient une vraie reconnaissance !

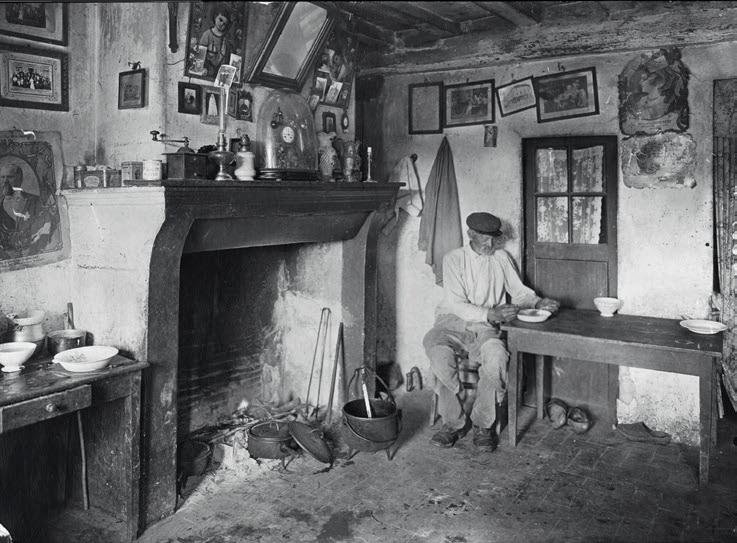

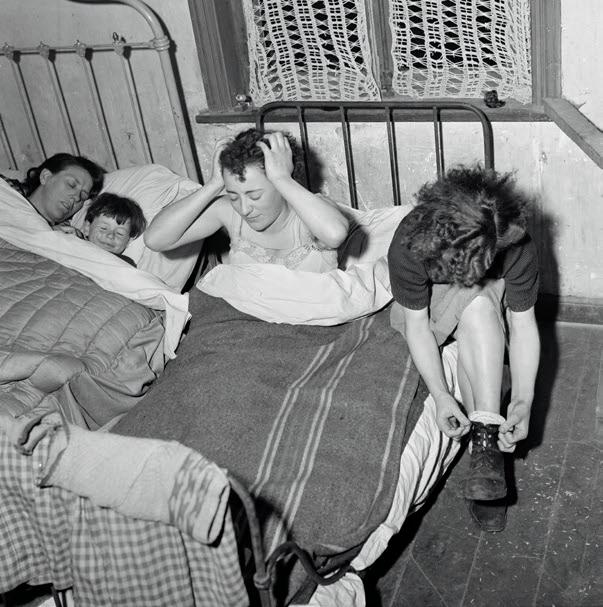

Des maisons « dans leur jus »

Regardons de plus près l’intérieur des pavillons créés à Saint-Brieuc. La surface habitée dans les années 1950 est beaucoup plus réduite qu’aujourd’hui dans les mêmes pavillons désormais réhabilités. On utilise encore pleinement les pièces de service : la buanderie et son lavoir en béton, le garage et sa fosse à vidange, le grenier qui sert de vrai débarras. La chercheuse Viviane Hamon, ayant elle-même grandi dans un pavillon urbain en Bretagne, raconte : « C’étaient les sous-sols du sale. Quand on mangeait des galettes, comme ça sentait mauvais, on les préparait et on les mangeait au sous-sol et non dans la salle à manger de réception. C’est là aussi que l’on gardait les conserves et que l’on faisait bouillir la lessive. »

Le décor finit par geler. Le temps fige les cuisines rustiques, les lustres, les papiers peints désuets. Les premiers occupants, ayant connu la stabilité de l’emploi et la retraite à soixante ans, habitent leur pavillon jusqu’à leur décès, tandis que leurs enfants font pour la plupart leur vie ailleurs. C’est ainsi que des quartiers entiers ont subi un gel générationnel. Comme des vaisseaux qui auraient voyagé dans le temps, les maisons revisitées dans les années 2010 témoignent encore de la mode des années 1960.

l ’ HABITAT 16

17

Construction d’une maison par « Les Castors » près de Bordeaux en 1951. Photo AGIP / Bridgeman Images.

Reconstruction, Nantes, 1947.

Photo Tallandier / Bridgeman Images.

Maisons Novello, Rennes, 1952. Photographie Archives départementales des Côtes-d’Armor, fonds Novello.

Témoignages d’un autre temps

Comme les papiers peints se démodent, les conditions dans lesquelles ce modèle du pavillon individuel a prospéré sont aujourd’hui dépassées. L’époque semble en effet bien lointaine… À ce moment-là, la conscience des enjeux écologiques liés à l’activité humaine était peu répandue et l’énergie semblait abondante. Ainsi, ce modèle du pavillon individuel, mal isolé et peu connecté aux transports en commun, a contribué à l’artificialisation des sols, à l’étalement urbain et au règne de la voiture : des dommages collatéraux, qui n’étaient pas alors perçus comme tels, sont aujourd’hui des aberrations.

Cette époque où l’énergie était abondante et peu coûteuse nous laisse des millions de passoires énergétiques qu’il faut rénover. Dans ce parc, on compte de nombreux pavillons individuels dont la réhabilitation récente n’est pas toujours un succès du point de vue de la performance énergétique, selon Viviane Hamon, spécialiste du sujet. Elle explique ces « rendez-vous ratés » par une méconnaissance technique, de mauvais arbitrages budgétaires, le triplement de la surface habitée et la « loftisation » rendant désirables des grands espaces de vie très ouverts.

L’art d’habiter pour tous

« La société industrielle est la seule qui s’efforce de faire de chaque citoyen un élément qu’il faut abriter et qui est donc dispensé du devoir de cette activité communautaire et sociale que j’appelle l’art d’habiter », nous dit Ivan Illich² sur l’habitat au xxe siècle. Le penseur distingue en effet le fait d’être logé et le fait

d’habiter. Alors, où et comment habiter (et pas seulement se loger) au xxie siècle, à l’heure de l’urgence écologique ?

Dans notre société où le progrès change de nature, une société post-industrielle qui revalorise le vivre-ensemble et l’environnement, il apparaît nécessaire de s’emparer de l’habitat pour le rendre durable et heureux. Les initiatives individuelles innovantes seraient-elles l’avenir de l’habitat ? L’auto-construction revient en force avec comme préoccupations récurrentes l’emploi de matériaux naturels ou biosourcés, l’autosuffisance énergétique (a minima les maisons auto-construites sont passives), la réutilisation des eaux grises, la récupération des eaux de pluie et la ventilation. Quiconque souhaite conjuguer économie et écologie s’intéresse au papier, au carton, à la paille, à la boue, à la terre cuite, au bois et à toutes les techniques ancestrales. L’habitat partagé fait aussi son grand retour mais cette fois, il est choisi et non subi : que ce soit par conviction écologique ou pour rompre avec la solitude, des habitants montent des projets de rénovation ou de construction communs et choisissent de vivre ensemble et séparément à la fois. Chacun chez soi mais avec des pièces partagées comme la buanderie, l’atelier, la salle de jeux pour les enfants et la chambre pour les amis de passage.

1 Viviane Hamon, Lionel Rougé, Hortense Soichet, Réenchanter le pavillonnaire urbain des années 1950-1970, Les chantiers Leroy Merlin Source, n°50, 2022.

2 Cité par Mona Chollet, Chez soi. Une odysée de l’espace domestique, Zones, 2015.

l ’ HABITAT 18

Une rue pavillonnaire de Saint-Brieuc.

Intérieur d’un pavillon de Saint-Brieuc. Photographies réalisées par Hortense Soichet dans le cadre de la recherche Réenchanter le pavillonnaire urbain des années 1950-1970, Leroy Merlin Source, 2022, en partenariat avec l’ADEME.

19

LEROY MERLIN SOURCE, LA RECHERCHE À L'ÉCOUTE DES HABITANTS

Créé par Leroy Merlin en 2005, Leroy Merlin Source est le réseau de recherche de l’entreprise sur l’habitat, dont le fil rouge est aujourd’hui l’habitat durable. Il réunit des chercheurs, des enseignants et des professionnels du champ de l’habitat (appelés correspondants Leroy Merlin Source) qui partagent leurs savoirs et leurs connaissances avec le plus grand nombre et, en particulier, avec les collaborateurs de l’entreprise.

Au sein de trois pôles, « Habitat et autonomie », « Habitat, environnement et santé », « Usages et façons d’habiter », ils créent des savoirs originaux à partir de leurs pratiques, réflexions et échanges, sur les évolutions de l’habitat et les modes de vie, principalement par le recours à la recherche en sciences humaines et sociales.

Ils travaillent de manière transversale au sein de chantiers de recherche dont les thèmes sont définis annuellement par les membres des groupes de travail, en dialogue avec les axes stratégiques de l’entreprise. Ces travaux sont construits avec des collaborateurs de Leroy Merlin et sont ouverts à des partenariats avec des acteurs de l’habitat et des institutions publiques et privées. Les résultats de ces chantiers sont communiqués d’une part aux collaborateurs de l’entreprise, sous des formes adaptées à leurs préoccupations, et d’autre part à tous les acteurs de la chaîne de l’habitat intéressés, dans une diversité de supports : rapports de recherche et synthèses, films, expositions, événements publics… Ils sont également disponibles en open source sur le site www.leroymerlinsource.fr.

En 2019, Leroy Merlin a souhaité ouvrir un nouveau champ de recherche, axé sur l’évolution des métiers du retail et de la consommation. L’entreprise a donc signé un partenariat avec l’université de Lille pour la création d’une chaire industrielle : la chaire TRENDS (Transformation of Retailing Ecosystems and New Market Dynamic(s)). Cette chaire est un lieu de rencontres, de réflexion, d’échanges entre différents acteurs qui souhaitent imaginer le commerce de demain. Elle vise à co-créer et diffuser de la connaissance auprès de l’ensemble des parties prenantes de la société sur la place et le rôle que devra prendre le commerce dans la société de demain.

En 2021, le partenariat signé par le magasin Leroy Merlin de Nice avec l’université Côte d’Azur et plus particulièrement avec l’Imredd (Institut méditerranéen du risque de l’environnement et du développement durable) pour le développement de la chaire « UX for Smart Life Home and Mobility » donne à l’entreprise l’opportunité de travailler sur le sujet de la vie intelligente et de lever les verrous scientifiques qui peuvent freiner le développement technologique de nos environnements intelligents. La chaire a pour vocation de tester et d’étudier l’acceptabilité et l’impact sur les usagers des nouveaux systèmes connectés et des services numériques associés imaginés par les entreprises partenaires.

« La détection des signaux faibles que permet la recherche à travers ses méthodologies scientifiques et pluridisciplinaires est une façon pour l’entreprise d’anticiper les besoins et les attentes des habitants, consommateurs et clients. Et donc, d’être une entreprise innovante », conclut Claire Letertre, responsable de la recherche chez Leroy Merlin France.

l ’ HABITAT 20

21

Apprendre à habiter publié par Leroy Merlin Source en 2023.

L ’ HABITAT DE DEMAIN

Où va l’habitat ? Au bout du chemin, l’habitat sera non seulement durable mais aussi régénératif : dans sa construction et sa rénovation, en utilisant des matériaux durables et de récupération, et aussi dans son usage quotidien. Les habitants ne feront pas seulement des économies d’eau, ils utiliseront l’eau de pluie pour les sanitaires et leurs eaux usées seront revalorisées, pour l’agriculture notamment. Ils ne se contenteront pas de trier leurs déchets, ils les réduiront à la source et leur donneront une seconde vie. Et en cultivant leur potager, ils ne feront pas que nourrir leur famille, ils régénéreront le sol et créeront des îlots de biodiversité. Un tel défi ne peut être relevé sans l’engagement de grands acteurs comme Leroy Merlin pour rendre accessibles les solutions.

l ’ HABITAT 22

Clara Lorinquer, qui dirige le département Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, explique sa vision : « La maison idéale vit en autonomie. Déconnectée des réseaux d’électricité et d’eau.

Je dirais même qu’on n’a presque pas besoin d’aller faire les courses grâce à son potager. C’est une maison passive, qui n’a pas besoin d’énergie pour être chauffée ni pour être climatisée. L’énergie dont elle a besoin sert à un éclairage réduit au minimum et à faire fonctionner quelques appareils comme un lave-linge. Le troc et les échanges entre voisins y sont monnaie courante. Sa surface réduite réserve une place pour ranger des vélos et autres mobilités douces. Cet habitat de demain part d’un constat : nous avons des moyens et des ressources limités. Il nous faut donc les optimiser, notre rôle étant d’identifier les sujets qui auront un réel impact. Car la raison d’être originelle de Leroy Merlin, intrinsèque, restera toujours la même quelles que soient nos évolutions : améliorer l’habitat du plus grand nombre.

Le premier sujet auquel je pense à propos de l’habitat de demain, c’est la réduction des consommations d’énergie. C’est celui que nous avons choisi d’affronter en priorité, autrement dit la décarbonation. Car on sait maintenant compter le carbone et cette méthode fait scientifiquement consensus. Avant tout, nous avons une vraie carte à jouer sur l’empreinte carbone des matériaux. Demain, il faudra par exemple arrêter de construire des maisons en béton, donc avec du ciment (NDLR : la fabrication du clinker, composant principal du ciment, génère énormément de CO₂), et passer à des constructions en bois. Cela dit, ce ne sera pas

23

« la maison idéale vit en autonomie. »

Chapitre 24

possible tant que nous ne proposerons pas de solution alternative accessible au plus grand nombre. Je ne crois à la radicalité que si l’on sait apporter la solution.

À l’échelle du logement, pour réduire sa consommation d’énergie, il faut aussi engager une rénovation énergétique. Or nous savons qu’il y a des freins pour se lancer dans un tel projet. Imaginez que votre diagnostic DPE est mauvais. Vous savez que votre maison consomme de façon excessive, par exemple 400 kWh par an, vous sentez bien un inconfort chez vous, mais vous avez une multitude d’interrogations : que faire ? par où commencer ? Les travaux de rénovation énergétique font peur, car ils sont très chers et complexes. Deuxième difficulté, les aides. Il y a MaPrimeRénov’, telle aide locale et encore telle autre… Tout cela est compliqué, et en plus, il faut avancer les frais ! Troisièmement, qui faire intervenir en premier ? Comment coordonner tous ces corps de métier ? Le chauffagiste, le plombier, le menuisier en charge des fenêtres… Le sujet de la rénovation énergétique, qui a un impact environnemental et sociétal très fort, est aussi le parcours le plus complexe pour un habitant. À nous, Leroy Merlin, de le rendre accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi nous avons créé un nouveau métier en magasin, le responsable rénovation énergétique, qui vient absorber la complexité à la place du client, en accompagnant son projet.

Autre sujet majeur pour l’avenir : l’eau. Nous savons mesurer la quantité d’eau que nous consommons mais nous ne savons pas encore analyser la qualité de l’eau que nous rejetons.

Or c’est important, parce que moins on pollue l’eau par nos usages dans la maison, plus cette eau-là peut être réutilisée à d’autres fins. Pour ce sujet des eaux grises, nous travaillons sur des systèmes de réseaux d’eau différents pour permettre la réutilisation de l’eau dans les WC. Le but étant de proposer une offre simple et accessible dès que possible.

Notre rôle, vendre des solutions répondant aux attentes des clients, ne reposera plus demain sur la vente de produits neufs. Mon étoile polaire, pour un habitat durable, c’est que Leroy Merlin ne dépende plus de l’industrie extractive non renouvelable. Cela peut sonner un peu technique, mais c’est très concret. D’abord, il s’agit de réparer au maximum nos produits. Ensuite, il s’agit de proposer de la location plutôt que de vendre un produit neuf qui s’avère inutile en cas d’usage ponctuel. Une troisième voie consiste à vendre de la seconde vie. C’est du bon sens !

Je pense que par nos modes d’habiter, nous pouvons être régénératifs, avoir des impacts positifs et non détruire. Leroy Merlin devra rendre cet habitat accessible par une politique de prix, des solutions de financement, une pédagogie essentielle et un programme de fidélité. Nous veillerons toujours à fluidifier le parcours du client, pour que les nouvelles solutions proposées et les nouvelles façons de consommer soient aussi simples que les anciennes. Claires comme de l’eau de roche. »

25

la lutte contre la précarité énergétique

Témoignage de

Franck Billeau, fondateur de Réseau

Éco Habitat :

« J’ai fondé Réseau Éco Habitat en 2014 à Compiègne, dans la région Hauts-de-France.

L’association Stop à l’exclusion énergétique a repris le même principe, mais à l’échelle nationale.

Avant de créer l’association, alors que je travaillais au Secours catholique, j’ai fait construire ma maison en ossature bois. C’est une maison normale, carrée, bien orientée, située dans un lotissement en périurbain, composée uniquement de matériaux respirants qui régulent l’humidité, stockent la chaleur et offrent une parfaite isolation thermique. C’est une maison quasiment passive ou bioclimatique qui ne

consomme que cent euros de chauffage à l’année, c’est-à-dire deux stères de bois par an. J’ai alors pris conscience qu’un quart des dons du Secours catholique servait à payer des factures d’énergie très élevées, pour des personnes dont on ne réglait pas les problèmes de surconsommation d’énergie, de santé, de budget… sans mentionner l’empreinte carbone de leurs habitations, des passoires énergétiques. J’ai donc voulu m’attaquer à cette précarité énergétique. Comme je l’ai fait dans ma propre maison, l’idée est d’utiliser ce qu’il y a de mieux – des matériaux biosourcés – pour ceux qui n’en ont pas les moyens.

Leroy Merlin s’est tout de suite intéressé à mon projet et une équipe de chez eux a même visité ma maison. Après cela, l’offre de matériaux biosourcés du magasin de Compiègne s’est étoffée !

l ’ HABITAT 26

Ouate de cellulose, fibre de bois, Fermacell (c’est-à-dire une plaque de plâtre à base de gypse)… Selon moi, l’action de Leroy Merlin est une vraie innovation sociale. Car à travers le sujet de la précarité énergétique, ils ont été parmi les premiers à proposer des solutions d’avenir à un public très précaire, invisible, qui ne fréquente même pas leurs magasins. Notre partenariat avec Leroy Merlin s’inscrit sur le long terme, non seulement pour apporter des solutions de financement via leur fondation, pour soutenir l’association ou régler le reste à charge des familles, mais aussi pour proposer des matériaux afin de répondre massivement aux chantiers de rénovation énergétique. Réussir ce type de travaux chez des personnes en grande précarité, dans des logements très dégradés, cela peut encourager un public beaucoup plus large. La rénovation énergétique est un enjeu majeur, que ce soit pour les périodes de grand froid ou de canicule ; au vu du coût de l’énergie et du dérèglement climatique, on risque de mourir chez soi si l’on ne fait rien, autant de chaud que de froid parce qu’on ne peut plus chauffer.

Il y a en France un peu plus de propriétaires que de locataires, parmi lesquels des propriétaires pauvres vivant dans un logement dégradé mais qui croient n’avoir droit à rien, du fait d’être propriétaires. Ils ont honte et peur, peur qu’on leur retire leurs enfants ou de se retrouver de force dans un Ehpad si l’on découvre leur logement… Nos bénévoles accompagnant les ménages tissent des liens de fraternité qui durent bien au-delà du temps du chantier ; par exemple Pierre, qui est chasseur, continue d’apporter de temps en temps un petit cuissot de chevreuil aux personnes qu’il a aidées. Ce

qui est formidable, c’est de voir combien sortir de la précarité énergétique enclenche un cercle vertueux vers l’emploi, l’intégration sociale et la santé. Je pense à une dame devenue maire adjointe aux affaires sociales de sa commune, à un bachelier qui a vécu son année de terminale dans de meilleures conditions et rendu fier son père, à ceux qui n’ont plus besoin d’assistance respiratoire à domicile parce qu’ils n’ont plus d’asthme, à une mère heureuse de voir sa grande revenir régulièrement à la maison pour prendre une douche chaude… Tous ces récits de vie rapportés par les bénévoles nous donnent confiance et espoir en l’avenir. »

Témoignage de Bernard saincy, président de stop à l’exclusion énergétique :

« Stop à l’exclusion énergétique est une association créée en 2020 qui fédère soixante organisations, des associations caritatives jusqu’à de grandes entreprises, pour accompagner et mettre en œuvre la rénovation de l’habitat de familles en grande précarité énergétique, une situation qui touche douze millions de personnes en France. Quelques définitions s’imposent :

La grande précarité désigne les ménages ayant des revenus inférieurs au plafond des ressources très modestes défini par l’Agence nationale de l’habitat (Anah). Parmi ces très modestes, 50 % sont de grands précaires, pour beaucoup propriétaires occupants, habitant une passoire thermique.

Une passoire thermique est un logement qui consomme plus de 350 kWh au mètre carré, donc très énergivore, ce qui se caractérise par de nombreuses fuites au niveau de la toiture et des menuiseries. Il en résulte une mauvaise atmosphère intérieure en termes de froid, d’humidité et de moisissure. Un tel habitat peut basculer en situation d’insalubrité.

Pour sortir de l’insalubrité et/ou rendre le logement plus performant, il faut faire le plus souvent une rénovation globale : toiture, isolation des murs, changement de système de chauffage, mise en place d’une ventilation, etc. Il faut savoir que l’essentiel de la déperdition énergétique se concentre au niveau de

la toiture (40 %) ; viennent ensuite les murs (30 %), les menuiseries (15 %) et pour le reste, le plancher bas.

Nous agissons en suivant un parcours de rénovation en cinq étapes :

L’identification des familles

Soit les services sociaux repèrent des familles en grande difficulté et nous les signalent ; soit ce sont les bénévoles d’associations qui les détectent, telles qu’ATD Quart monde, le Secours catholique, la fondation Abbé-Pierre.

La construction du projet

Il est indispensable que la famille participe à la définition du projet. Repenser les pièces de la maison par exemple, parce que des cloisons ont été abîmées par les moisissures et doivent être abattues, ne peut se faire sans recueillir les souhaits de la famille.

Pendant cette phase, nous demandons aussi des devis à des artisans afin de prévoir l’enveloppe à financer.

La recherche de financement

Nous cherchons toutes les aides dont pourrait bénéficier le ménage en fonction de ses revenus. La plupart du temps, les personnes ignorent leurs droits. Il s’agit de monter avec elles un dossier de demande d’aide à l’Anah, de solliciter le Département, la Région, la collectivité territoriale, des groupes de protection sociale, des fondations… En moyenne, une rénovation globale coûte un peu plus de 70 000 euros au total. En mobilisant toutes les aides disponibles, on arrive généralement à financer 90 % des travaux. Il reste 10 % à charge,

l ’ HABITAT 28

et pour une famille dont le revenu ne dépasse pas 16 000 euros par an, trouver 7 000 euros est mission impossible. Nous cherchons donc des financements complémentaires auprès de groupes comme Leroy Merlin, AG2R La Mondiale, Schneider Electric, GRDF, Enedis, Saint-Gobain… Il est important de préserver un reste à charge pour la dignité des familles, même symbolique, pour qu’elles contribuent à la rénovation de leur maison et puissent s’en féliciter.

Le suivi des travaux et la vérification de la qualité

Des opérateurs de chantier assurent le suivi des travaux et la coordination des artisans ; par exemple les associations Dorémi, les Compagnons bâtisseurs, Soliha, Réseau Éco

Habitat… La plupart du temps, le chantier dure environ deux mois et les familles sont relogées.

L’accompagnement de la famille après le chantier

Après la livraison du chantier, une formation est nécessaire pour sensibiliser les habitants aux éco-gestes et optimiser l’efficacité énergétique. Il faut apprendre à utiliser les radiateurs, les thermostats, la pompe à chaleur… Il faut aussi désapprendre ! Les études prouvent qu’au début les familles continuent à ouvrir les fenêtres en cas de chaleur, à faire des trous aux murs pour accrocher des tableaux, ce qui crée des ponts thermiques.

L’accompagnement de la famille n’est pas seulement technique, il est aussi social et financier. Car le problème de l’habitat ne constitue en général qu’une facette d’un ensemble de problèmes. Ces personnes en grande pauvreté

se caractérisent notamment par le non-recours aux aides sociales, des liens sociaux très faibles… La rénovation de l’habitat entraîne des conséquences heureuses que l’on appelle les “externalités positives”. En effet, on observe souvent un retour à l’emploi des personnes en âge d’être actives, de meilleurs résultats scolaires des enfants, un retour de la famille au sein du voisinage, une amélioration de l’état de santé car souvent, l’humidité et le froid des passoires énergétiques induisent des maladies respiratoires. La famille autrefois repliée sur elle-même recrée du lien social et reprend vie.

Leroy Merlin intervient dans ce parcours de plusieurs façons :

- le financement du reste à charge des familles en grande difficulté ;

- l’établissement de conventions avec les opérateurs pour fournir des matériaux à prix coûtant, ce qui permet de réduire le coût de ces très gros chantiers ;

- la prise en charge des finitions (peinture, rideaux, etc.), qui comptent beaucoup pour les familles ;

- la co-création de la “fresque de la précarité énergétique”, un outil de sensibilisation destiné aux collectivités territoriales, associations et entreprises ;

- l’accompagnement des territoires “Zéro exclusion énergétique” comme zones d’accélération de chantiers d’ampleur pour les ménages les plus modestes. »

29

tiny house, la chaumière de demain

« Nous avons chacun nos heures de chaumières et nos heures de palais. » La poésie de Gaston Bachelard saisit ainsi, en une phrase, la large palette de nos instincts en matière d’habitat. Des envies aujourd’hui paradoxales : nous avons pris l’habitude d’être gourmands en espace et pourtant nous mesurons plus que jamais à quel point, demain, la sobriété sera aussi spatiale. Comme l’écrit l’essayiste Mona Chollet, “la tiny house est un rêve de chaumière”, un petit espace avec un plus faible impact carbone, où l’on vit bien, sur un terrain agréable. Réduire l’espace, c’est aussi densifier l’habitat ; serait-ce la solution de demain ? Yannick Perrin-Terrin, responsable des relations clients au magasin Leroy Merlin de Pleurtuit-Dinard, nous parle de ce phénomène né aux États-Unis

et de son expérimentation : « La tiny house est un habitat éco-responsable de format réduit. À l’origine en auto-construction, c’est une maison sur remorque, que l’on peut enlever en principe, donc à la fois nomade et sédentaire, ce qui diffère d’un mobil-home. Aussi, contrairement à la caravane, on utilise pour la construire et l’isoler des matériaux les plus écologiques possibles. C’est un mode de vie simple, vraiment réduit à l’essentiel, en général pour des personnes très attachées à l’écologie, avec par exemple des toilettes sèches.

Vue de l’extérieur, la maison peut paraître très petite, mais tout est optimisé pour qu’à l’intérieur, ce soit quand même un espace de vie très confortable.

l ’ HABITAT 30

En 2017, nous avons réalisé un projet de tiny house de A à Z dans le magasin de Dinard. Nous nous sommes formés chez Baluchon, une petite société du côté de Nantes, qui nous a fourni les plans. Puis pendant neuf mois, tous les mardis et les jeudis, nous avons fabriqué la maison en faisant intervenir nos formateurs de cours de bricolage et tous ceux qui étaient intéressés. Nous proposions ainsi de l’apprentissage, dans une démarche pédagogique, car chacun pouvait participer à une ou plusieurs étapes, y passer le temps souhaité et peut-être ensuite se lancer dans de l’auto-construction. Le fait que la maison repose sur une remorque limite le poids, donc nous avons pesé tous les matériaux et opté principalement pour du bois afin d’alléger au maximum.

Certains clients venaient de très loin juste pour voir une étape, par exemple l’isolation à la fibre de bois, ou tout simplement pour voir l’agencement et apprendre la menuiserie. Au-delà de l’attrait économique de ce type de construction, ce qui faisait rêver, c’était l’idée d’habiter en pleine nature. La tiny house nous rappelle la cabane de l’enfance. Cela a été l’occasion de rencontres, d’échanges enrichissants entre les participants. Je me souviens de Pierre, charpentier naval à la retraite, qui a participé quasiment du début à la fin. Il a partagé son savoir-faire avec nos formateurs et d’autres personnes, dont des clients devenus des copains. Laurent, pilote d’avion, a par exemple permis à Pierre de faire un baptême de l’air. »

31

« nous avons chacun nos heures de chaumières et nos heures de palais. »

l ’ HABITAT 32

33

Illustration Andréa Mongia.

L ’ habitat de demain ou l ’ enjeu de la solidarité

l ’ HABITAT 34

Démocratiser un habitat digne, en particulier rendre la rénovation énergétique accessible aux plus démunis, tel est le pari solidaire de Leroy Merlin, dont Nicolas Cordier se fait le porte-parole depuis plus de dix ans. Explications.

« Qu’est-ce qui fait que Leroy Merlin existera encore dans vingt ans ? Je pense que la réponse est liée à notre utilité : construire un habitat digne pour tous, y compris pour ceux qui ne sont pas clients de nos magasins, lutter contre l’exclusion énergétique dont nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne. Cela dit, il ne s’agit pas d’une activité philanthropique en marge du business, mais bien d’une manière d’exercer notre métier différemment, en apportant des solutions aux personnes en grande précarité. Si la finalité n’est pas d’abord l’argent, cela repose cependant sur un modèle économique équilibré.

35

« trois millions d’euros financés par leroy merlin, c’est permettre de boucler

600 travaux de rénovation énergétique de familles très modestes. »

Depuis 2016, nous avons mis en place un dispositif que l’on appelle “achats solidaires”. Il permet à des associations qui luttent pour améliorer les conditions de logement de personnes en précarité de réaliser leurs achats chez nous, dans un magasin avec lequel elles signent un partenariat, et de récupérer chaque trimestre 100 % de la marge générée. Historiquement, ces associations avaient leurs habitudes d’achat dans des réseaux professionnels.

Or c’est un moyen très concret d’obtenir un levier de financement supplémentaire pour financer leurs frais de structure. Aujourd’hui, nous comptons 230 partenariats de ce type. Nous incluons aussi nos clients, de plus en plus des citoyens engagés, dans la solidarité. À travers l’arrondi en caisse, ils peuvent soutenir nos associations partenaires et dégager un financement supplémentaire significatif. Au cœur de nos opérations de chauffage, nous leur disons notre mobilisation contre la précarité énergétique en abondant le fonds de Stop à l’exclusion énergétique pour financer le reste à charge de familles en précarité. Nous avons ainsi versé un million d’euros en 2022 et en 2023, un budget reconduit en 2024. Trois millions d’euros, c’est permettre de boucler le budget de 600 travaux de rénovation énergétique de familles très modestes.

Aller jusqu’au bout des travaux est également l’une de nos missions. Car les finitions ne sont jamais prises en compte par les financements publics et privés de la rénovation énergétique. Ils financent globalement l’isolation, la ventilation et le chauffage, et après, vous avez des plaques de placo sans enduit, les saignées visibles d’une électricité refaite. Là aussi, nous

avons un rôle à jouer : certains collaborateurs font le choix, une journée par an, de participer à ces chantiers de finition. Cette journée payée par l’entreprise au service du monde associatif s’appelle Positive Impact Day.

Enfin, pour sensibiliser l’ensemble des parties prenantes – habitants, collaborateurs Leroy Merlin, bénévoles d’associations caritatives, opérateurs – nous développons la “fresque de la précarité énergétique”. Cet outil permet d’initier un vrai changement de mentalité. Je suis persuadé que d’ici vingt à trente ans, les entreprises qui garderont la préférence des clients seront celles qui auront apporté la preuve de leur utilité, dans une perspective de progrès social et écologique. »

37

La légèreté durable de l’habitat

Un habitat capable non seulement de neutraliser son empreinte carbone, mais aussi de l’améliorer et de produire sa propre énergie ?

Ce n’est pas un vœu pieux, c’est l’avenir. Agathe Ruckebusch, en charge de la transformation culturelle impact positif chez Leroy Merlin, nous explique :

« Demain, l’habitat sera durable pour l’environnement, meilleur pour la santé des Français, mais aussi confortable, décoré à notre image.

Ce chez-soi où l’on aime recevoir va bien au-delà du durable. Ses bénéfices réparent à la fois ses habitants, la planète et la société.

l ’ HABITAT 38

La maison est un lieu très important dans la vie de chacun, essentiel pour bien vivre, fabuleux à plein d’égards et chargé d’émotion. Cela dit, elle est aussi une source de nuisance sur de nombreux sujets. L’usage des bâtiments représente 20 % des émissions de gaz à effet de serre ; si l’on ajoute la construction, cela représente 40 %. Il y a aussi la pollution des sols, les impacts sur la santé, la production de déchets, la consommation d’eau… La première étape d’un habitat durable consiste donc à réduire ces impacts négatifs – réduire les consommations d’énergie et d’eau. Deuxième étape, il faut réussir à être neutre, ce qui signifie zéro impact, ni positif ni négatif. Il s’agit donc de produire l’énergie que l’on consomme, de ne plus avoir de déchets, etc. En construction neuve, ces bâtiments passifs existent déjà, dans plusieurs pays d’ailleurs. Troisième étape, le graal qui paraît fou aujourd’hui mais qui résoudra nos problèmes : nous devons aller vers un habitat régénératif. Que chacun régénère le vivant, partout. Une entreprise par exemple peut utiliser ses propres terrains pour recréer de la biodiversité ou générer une électricité qu’elle reverse à la collectivité… Dans une maison, il est aussi possible de générer plus d’électricité que l’on n’en consomme, de collecter plus d’eau que celle utilisée, de remettre du vivant dans les jardins. Pour l’instant, ce type d’habitat est assez méconnu, mais nous devons dès aujourd’hui décrypter et préparer cet avenir. En tant que leader, c’est la responsabilité de Leroy Merlin. »

39

« ce chez-soi où l’on aime recevoir va bien au-delà du durable.

ses bénéfices réparent à la fois ses habitants, la planète et la société. »

l ’ HABITAT 40

41

Illustration Andréa Mongia.

La décarbonation, tête de proue de l’habitat de demain

Réduire les émissions de carbone, vaste projet. C’est l’un des défis à relever dès aujourd’hui pour pouvoir habiter demain, parmi d’autres enjeux liés aux limites planétaires. Leroy Merlin le place en tête de ses priorités, comme l’explique Agathe Ruckebusch, en charge de la transformation culturelle impact positif : « L’urgence absolue, au niveau collectif et mondial, est le carbone. Leroy Merlin a pris l’engagement de réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, pour respecter les accords de Paris vers un monde à + 1,5 °C. Notre empreinte

carbone est liée à 90 % à nos produits, sur l’ensemble de leur cycle de vie, de l’extraction de matière à la fin de vie, en passant par la fabrication et l’usage. Nous travaillons très fortement là-dessus, même si sur ce sujet de la décarbonation, nous sommes entièrement dépendants de nos fournisseurs, dont la plupart sont des PME ou des TPE n’ayant pas les moyens de devenir des experts en carbone. Notre responsabilité est de les accompagner. »

En charge du commerce responsable chez Leroy Merlin, Claire Beauvais précise :

l ’ HABITAT 42

« Être le plus économe possible en ressources à chaque étape de vie d’un produit, c’est ainsi que l’Ademe définit l’économie circulaire. Nos produits sont fabriqués pour une majeure partie à partir de matériaux non renouvelables. D’où l’importance de ce que nous appelons “l’éco-conception”. Nous explorons déjà des pistes toutes simples pour économiser la matière, par exemple réduire l’épaisseur des carrelages ou des parois de douche. Cela ne les rend pas moins solides, la qualité est identique et c’est un gain de matière qui réduit l’empreinte carbone du produit. De très nombreux produits sont concernés. Une autre manière de décarboner le commerce consiste à prolonger au maximum la durée de vie des produits. Si l’on observe par exemple le marché de la seconde main dans l’habillement, on constate qu’il a énormément changé en l’espace de cinq ans seulement. J’ai l’intuition que le marché de l’habitat peut vivre une évolution similaire, à condition que l’on fasse de la pédagogie, en mettant en avant l’impact environnemental de telle ou telle solution, de même que son impact économique. Car la raréfaction de la matière va créer de l’inflation sur les prix d’achat, donc l’usage deviendra vraiment une alternative économique intéressante. Sur certaines familles de produits, je pense que la location peut facilement entrer dans les mœurs, parce que les utilisations sont ponctuelles. On utilise une perceuse dix minutes en moyenne au cours de toute une vie, pourquoi alors la posséder ? »

43

« on utilise une perceuse dix minutes en moyenne au cours de toute une vie, pourquoi alors la posséder ? »

Chapitre 44

À la préservation des ressources s’ajoute la préservation de l’eau, dans une perspective d’habitat durable voire régénératif. Les problèmes d’eau sont la traduction du dérèglement climatique dans le quotidien de chacun. Marie Simunic, directrice générale déléguée en charge des marchés et de l’offre, nous explique en quoi consiste le défi de l’eau : « Nous avons sollicité l’hydrologue Emma Haziza qui nous renseigne sur notre rôle autour de l’eau. D’abord, il faut éviter au maximum de consommer l’eau des nappes phréatiques. Cela se traduit chez Leroy Merlin par de l’innovation, notamment pour perfectionner la récupération de l’eau de pluie afin de la filtrer et de l’utiliser, ou encore pour produire de l’eau à partir de l’air ambiant, grâce à une machine que nous testons actuellement dans nos bureaux. Le deuxième enjeu concerne les eaux grises. Partout dans la maison où l’on n’a pas besoin d’eau potable, il s’agit de récupérer les eaux grises et de les utiliser, par exemple dans les toilettes ou pour arroser le jardin. Troisième sujet : l’économie d’eau à travers diverses technologies, par exemple dans la robinetterie. Quatrièmement, il faut se prémunir contre le risque d’inondation. Il existe par exemple des “batardeaux”, des plaques isolantes qui empêchent l’eau d’entrer dans la maison et que l’on installe contre les portes et parois quand on sait que le risque d’inondation arrive pour bloquer l’eau. Il s’agit aussi de développer des solutions pour hydrater quand même le sol par microgouttelettes, pour diminuer le risque d’inondation. Car un sol trop sec ne peut absorber la pluie. »

En effet, un sol qui ne respire pas ne permet pas à l’eau de s’évacuer et lorsque cet empê-

chement est provoqué par le béton, le risque climatique se double d’une menace pour la biodiversité. L’intégrité de la biosphère est une limite planétaire atteinte puisque la sixième extinction de masse a déjà commencé. Agathe Ruckebusch partage sa vision de la biodiversité : « Le vivant se meurt. On dérègle tellement la planète que les espèces végétales et animales n’ont le temps ni de se renouveler ni de s’adapter aux nouvelles conditions, et donc disparaissent. On entend souvent qu’il y a eu plusieurs précédents dans l’histoire de la planète : oui, mais jamais aussi rapidement, sur moins de cent ans. La chaîne de vie étant déréglée pour tous, cela crée des problèmes de ressources et d’alimentation très graves y compris pour l’espèce humaine. Parmi les neuf limites planétaires, bien sûr le climat joue sur la biodiversité, mais aussi l’eau et la déforestation. Il est donc primordial que Leroy Merlin contribue à préserver l’eau et les forêts. La biodiversité souffre aussi de l’artificialisation des sols : la nature a de moins en moins de place, du fait des villes, mais aussi des magasins et des parkings qui nous concernent directement. Avec la loi ZAN (zéro artificialisation nette), pour construire, il faudra déconstruire. Je pense que cette révolution de l’immobilier va sonner le glas de la propriété individuelle. C’est le sens de l’histoire de densifier les villes, vivre localement, avoir des espaces partagés entre habitants, moins utiliser l’automobile, préserver nos campagnes et nos forêts. Arrêter de goudronner les allées est un bon exemple de changement à opérer pour laisser passer l’eau. Dans tous les cas, il faut de la pédagogie car la biodiversité est un sujet diffus, indirect, donc complexe. »

45

Qu’est-ce que le commerce durable dans l’habitat ?

Le métier de commerçant et de grand distributeur dans le secteur de l’habitat n’est plus soutenable en raison de la fabrication de produits neufs. Comment la transformation s’opère-telle ? Comment Leroy Merlin peut-il réduire l’empreinte de son métier historique ? Agathe Ruckebusch, en charge de la transformation culturelle impact positif, explique sa vision : « Nous amorçons dès aujourd’hui la réduction de notre impact sur l’environnement, mais ce n’est pas suffisant. Demain, Leroy Merlin basculera vers des modèles économiques rentables et soutenables. Il faudra sans doute des années avant de trouver le bon équilibre, même s’il existe déjà des pistes vraiment prometteuses.

l ’ HABITAT 46

Il s’agit de réconcilier les besoins de nos clients et une empreinte environnementale nettement moindre que celle des produits neufs vendus de façon volumique. Car aujourd’hui nous réalisons qu’il est inutile de posséder individuellement tout ce que nous utilisons. D’où l’idée de proposer des alternatives au besoin de neuf. Du point de vue de l’entreprise, cela signifie que nous devons accepter la rentabilité à long terme : au lieu de vendre le produit, nous vendons son bénéfice à un client qui, lui, accepte de ne pas le posséder. Une économie verte repose donc sur la fonctionnalité et l’usage. Nous vendrons – et cela se fait déjà pour certaines catégories – l’utilisation d’une tondeuse, d’une perceuse, d’une alarme, plutôt que le produit lui-même, via la location ou l’abonnement, à l’année, au mois ou à la semaine. Cela peut aussi consister à fournir par exemple une machine à laver, de la lessive, tant de kilos de linge lavé, et à prendre en charge l’entretien de la machine. Et si l’on poursuit ce but, on peut réduire très fortement les impacts négatifs, voire aller vers une économie régénérative en développant également des impacts positifs pour le vivant : notre activité aura alors un impact positif plus important que son impact négatif. »

47

LA CUI s INE, DE L ’ OMBRE À LA LUMIÈRE

Histoire

Une pièce

« rétrofuturiste »

De la cheminée de la salle commune du monde paysan aux cuisines des châteaux et monastères, de la cuisine bourgeoise fief des domestiques à la cuisine fonctionnelle des logements pour ouvriers, la cuisine se transforme. C’est la pièce qui cerne le mieux la société française à travers les âges, entre tradition et modernité, entre ouverture et fermeture, entre ordre et désordre, entre famille et individu¹.

la cuisine 50

« La cuisine claire et gaie », Maggy Monier, illustratrice, Les Dimanches de la femme, 26 novembre 1922. CCO.

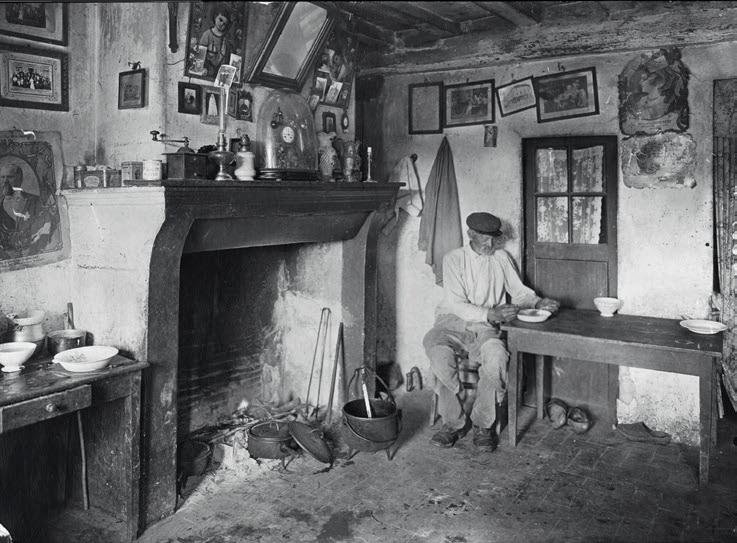

Paysan à table dans son intérieur, Épieds, Aisne, vers 1914. Photographie ministère de la Culture, médiathèque du patrimoine et de la photographie, Dist. GrandPalaisRmn / Opérateur Z.

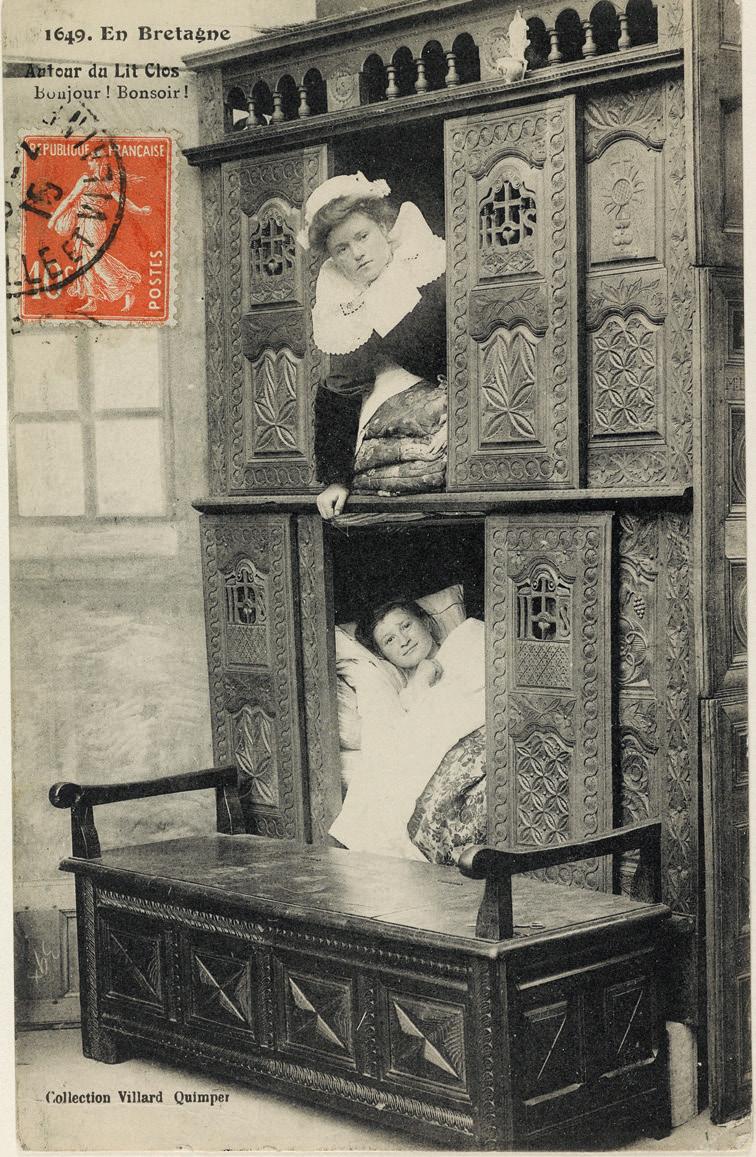

Moyen Âge rime avec stockage. En raison des famines, l’espace consacré au stockage des denrées alimentaires et à la cuisine dépasse parfois largement celui réservé au logement.

Des cuisines frontières entre ville et campagne

Dans une maison paysanne de deux pièces, l’une abrite un coin cuisine, l’autre sert de cellier où l’on stocke des tonneaux, des sacs de céréales, des huiles, des vins, des fruits. L’apparition de la notion d’intimité au xviiie siècle fait évoluer l’habitat français et la cuisine. Avec le déclin de la vie de cour, les nobles découvrent le plaisir de vivre chez eux, en famille. Avoir plusieurs espaces dédiés à la cuisine

devient signe de luxe, d’où l’emploi du pluriel –on parle « des cuisines » des châteaux. Dans les classes populaires, en revanche, on improvise la cuisine dans n’importe quelle pièce qui comporte une cheminée. Chez les bourgeois, la cuisine est reléguée au fond des appartements ou des maisons où s’affaire la domesticité. C’est là que s’élabore la traditionnelle cuisine française. À l’ère industrielle, les cuisines se démocratisent. Au xixe siècle, en ville, c’est souvent une petite pièce donnant sur cour, comprenant un fourneau et un sol spécifique. Les mêmes principes guident la conception des cuisines dans les appartements bourgeois, notamment à Paris. Une nette partition des espaces sépare les maîtres et les domestiques : la cuisine est reliée d’un côté par un long couloir de service à la salle à manger, de l’autre à un escalier de service qui dessert la cave, la cour de service et les chambres de bonne. Un office attenant réunit une table à découper, une fontaine ou un évier (avec l’apparition de l’eau courante) et un vaisselier.

51

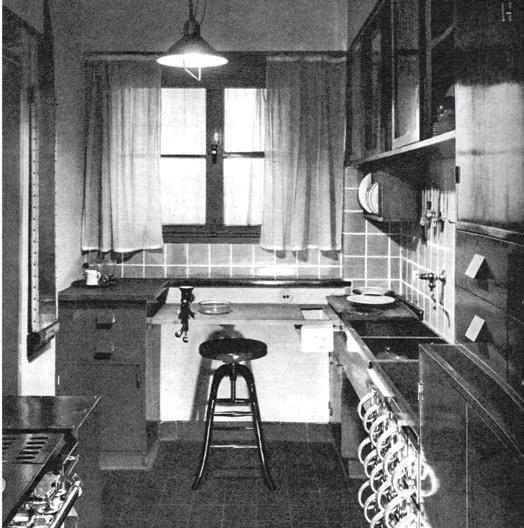

C’est dans cette annexe que les enfants en bas âge et les domestiques prennent leurs repas. La cuisine blanche étincelante naît au début du xxe siècle. Trois évolutions modernisent la pièce. Premièrement, les nouveaux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité (il faut attendre les années 1950 pour que les campagnes soient également raccordées). Ensuite, l’hygiénisme transforme les habitudes en termes de matériaux – carrelage émaillé et peinture brillante – et de nettoyage. On passe de l’époussetage qui soulève la poussière au lavage à l’eau et à l’éponge. Enfin, le taylorisme issu de l’industrie américaine s’introduit dans l’espace domestique. Dès le milieu du xixe siècle, Catherine Beecher étudie la rationalisation du travail de la ménagère avec le souci d’optimiser ses efforts, ce qui se traduira par exemple par l’apparition de l’îlot central dans les cuisines américaines.

En France, le logement social serait-il précurseur de l’innovation dans la pièce ? C’est en effet dans les ancêtres des HLM, les habitations bon marché (HBM) destinées aux ouvriers et aux petits employés, qu’apparaissent les premières cuisines ouvertes et la cuisine équipée que nous connaissons aujourd’hui. L’architecte Auguste Labussière conçoit vers 1905 trois types de pièces selon le public visé : une vaste cuisine-salle à manger pour ceux fraîchement arrivés de la campagne, habitués à la salle

commune ; une cuisine en alcôve parfois derrière des portes ou un rideau pour ceux acclimatés à la vie urbaine ; une petite cuisine séparée sur le modèle bourgeois pour les employés. La sociologue spécialiste de l’habitat Monique Eleb résumait ainsi ces transformations décisives de la pièce : « Dans la cuisine cachée au fond de l’appartement, les objets étaient mobiles, ustensiles posés n’importe où et meubles placés au hasard. Au début du xxe siècle, ils se fixent et, raccordés aux réseaux, deviennent des “équipements”. Ce qui n’est pas une mince révolution puisque la fixité des canalisations commande désormais toute l’organisation de l’habitation². ».

La promotion de la technique dans l’entre-deux-guerres

C’est dans les ancêtres des HLM qu’apparaissent les premières cuisines ouvertes et la cuisine équipée.

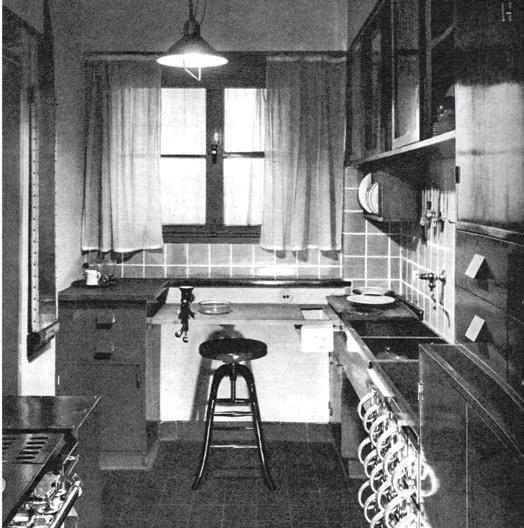

Préparer, cuisiner, laver-ranger. La cuisine se conçoit désormais autour de ce « triangle d’activités », trois fonctions encore en vigueur aujourd’hui dans la conception de la pièce. Il faut alors rationaliser l’espace, soulager la ménagère en diminuant le nombre de ses pas. Car, avec la disparition progressive des domestiques à demeure, le rôle de la femme évolue. La maîtresse de maison prend la responsabilité de la cuisine et le ménage devient une science, théorisée en France par Paulette Bernège qui importe les idées américaines d’organisation du travail et analyse la gestuelle. La ménagère intéresse donc les architectes, comme le montrent ces trois innovations devenues des cas d’école : 1. La cuisine du Bauhaus marque les esprits en 1923. La fameuse école d’arts appliqués de Weimar, en Allemagne, présente alors une maison prototype – la Haus am Horn – entièrement aménagée pour les classes populaires. Confort

la cuisine 52

Intérieur de cuisine d’une concierge à Paris, 1936. Photographie Willem van de Poll. Nationaal Archief, CCO.

Cuisine entièrement électrifiée, vers 1930, appartement Auguste Perret. Photographie André Kertész.

53

et économie sont les maîtres-mots d’une cuisine moderne, d’une grande simplicité, comparée par ses détracteurs à une salle d’opération. C’est en fait le début des normes fonctionnelles et ergonomiques : une surface continue devant la fenêtre (plan de travail), des surfaces lisses et faciles à entretenir, des placards aux portes coulissantes.

2. La cuisine de Francfort pourrait être l’idéal des célibataires. Elle est créée par Margarete Schütte-Lihotzky en 1926 dans la ville nouvelle allemande de Römerstadt, pour le logement social ouvrier. Ce modèle de cuisine-laboratoire connaîtra un succès mondial. On y travaille debout, dans une pièce de 6,27 m2 où la concentration spatiale des tâches doit permettre de gagner du temps, en partant du principe qu’elles sont accomplies par une seule personne. On y trouve un radiateur, une cuisinière avec hotte, une porte coulissante donnant sur la pièce repas, une planche à repasser rabattable, un garde-manger, un plan de travail en bois dans lequel s’encastre un tiroir pour récupérer des épluchures et sous lequel se range un tabouret peu confortable à trois pieds et à roulettes, un évier à double bac en béton préfabriqué, un égouttoir, de nombreux rangements en hauteur, des tiroirs en métal pour le vrac (farine, riz, etc.), un placard pour la poubelle, un placard à balais.

3. La cuisine intégrée de Louis-Herman De Koninck est, quant à elle, l’ancêtre de nos cuisines standardisées. L’architecte belge présente au Congrès international de l’architecture moderne (Ciam) de Bruxelles en 1931 une cuisine rationnelle, inspirée de travaux sur la pénibilité domestique, avec les premiers éléments standardisés de 60 × 60 cm. Jusque-là, il n’existait

pas de normes pour dimensionner l’équipement électroménager. L’architecte s’associe donc à plusieurs fabricants pour instaurer cette norme de 60 cm qui va bientôt s’imposer à toute l’industrie. À partir de 1932 et pendant plusieurs décennies, cette cuisine sera commercialisée sous le nom de Cubex.

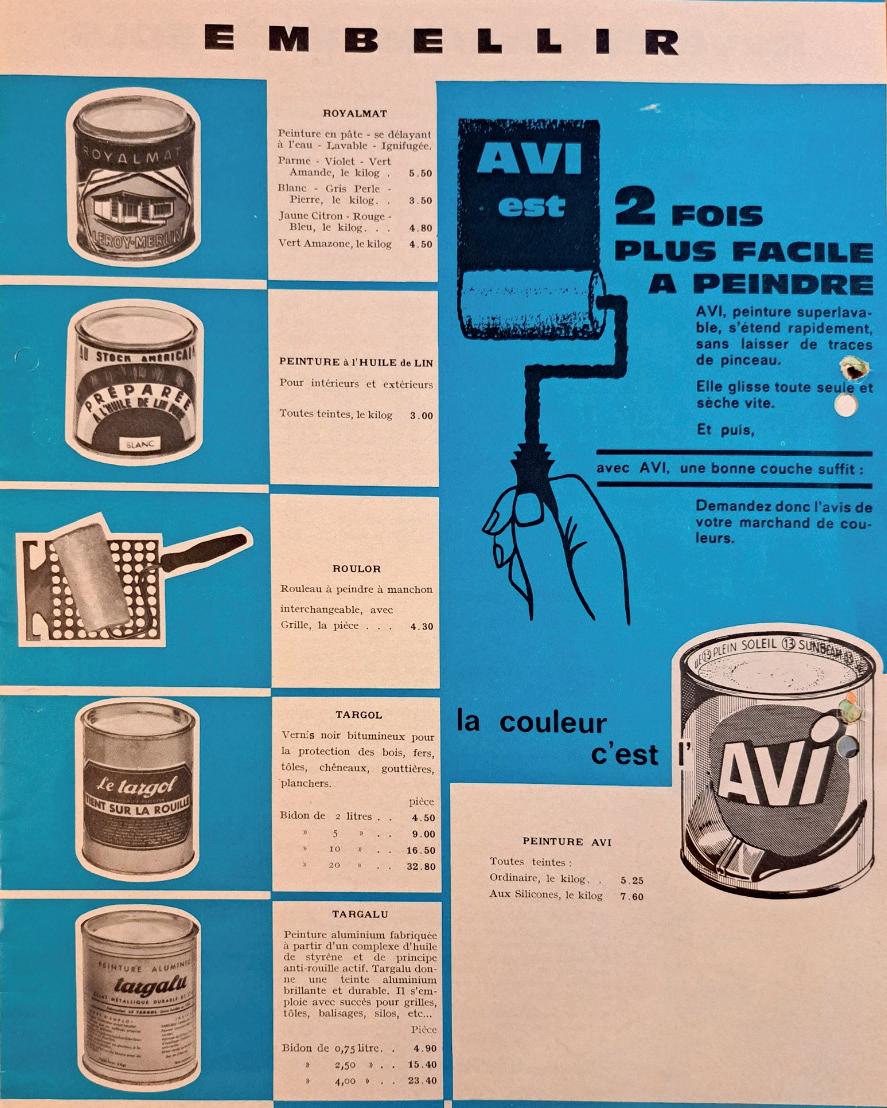

Ces innovations sont encore loin de gagner la France entière. Dans les années 1930, la notion de confort est balbutiante et l’eau courante reste une exception. L’enseigne Au Stock Américain (ancêtre de Leroy Merlin) poursuit cependant son entreprise de démocratisation de l’habitat. Adolphe Leroy, en plus des surplus américains, se porte acquéreur de produits de faillites d’usines, de fins de séries, d’invendus et d’articles déclassés. Il parvient par exemple à obtenir des lots d’éviers, « céramiques d’Aire-surla-Lys », qu’il revend à prix cassés. Le succès est retentissant parmi les ouvriers et les mineurs qui accèdent ainsi à cet objet symbole de confort et de luxe, jusque-là réservé aux classes aisées.

Les Trente

Glorieuses, la cuisine fonctionnelle et rationnelle

Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des foyers utilisent encore un placard aéré sous la fenêtre en guise de garde-manger. Le réfrigérateur domestique se diffuse lentement ; l’électroménager en général devient désirable, à mesure que grandit le culte du confort, et symbolise les espoirs de libération de la femme. Pourtant, dans les années 1950, le pourcentage de femmes au foyer atteint un record historique. Dans ce contexte de reconstruction, l’habitat des classes aisées se rapproche de celui des classes moyennes et populaires.

la cuisine 54

55

1. La cuisine du Bauhaus de la Haus am Horn à Weimar, Allemagne. Photographie de Martin Schutt / dpa / Alamy Live News.

2. La cuisine de Francfort, 1926. CCO.

3. La cuisine intégrée (Cubex) en situation, 1932. Photographie Alamy.

Autrement dit, on assiste à une unification de la cuisine en termes de forme et de surface : elle est bien souvent conçue pour une seule personne, des célibataires parfois, le plus souvent des ménagères.

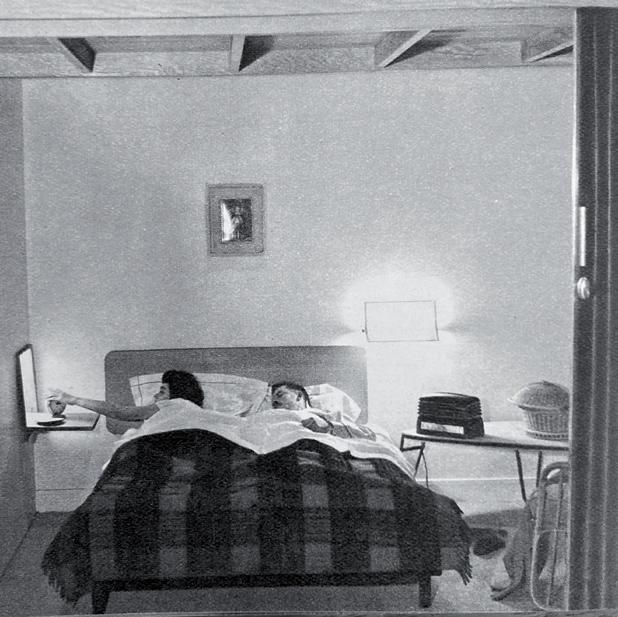

La pièce se rapproche du séjour, près de l’entrée, et sa surface est diminuée. Alors que la cuisine paysanne continue de s’organiser autour d’une table, en ville la table est supprimée pour fluidifier la circulation. La salle à manger disparaît peu à peu au profit d’un coin repas dans le séjour. Une nouvelle tendance dans les logements neufs consiste à ouvrir la cuisine sur le séjour via un passe-plat ou un bar, même si les Français préfèrent, à cette époque et même encore aujourd’hui³, une cuisine fermée⁴ où l’on peut prendre ses repas.

Et si la ménagère, grâce à un agencement bien pensé, cessait de faire les cent pas dans sa cuisine ? C’est en partant de l’idée que le rangement est prioritaire, qu’il fait gagner de la place mais aussi du temps à la ménagère, que Charlotte Perriand imagine, en 1950, la cuisine pour les habitations de la Cité radieuse de Le Corbusier à Marseille. Dans cette cuisine de poche de 4,8 m2, tout est à portée de main : il suffit à la ménagère de pivoter sur elle-même pour accéder à tous les équipements. Recouverte de linoléum au sol et dotée d’un plan de travail en U en aluminium, elle est très facile à entretenir. Ouverte sur le séjour grâce à un meuble bar, cette cuisine permet à la ménagère de rester en contact avec ses amis et sa famille. Et elle a pour particularité, très rare à l’époque, de ne pas avoir de fenêtre : en étant ouverte sur le séjour, elle bénéficie d’une lumière « en second jour ». Cette cuisine, très fonctionnelle et ouverte, inspirera la cuisine des temps modernes.

À partir des années 1970, on peut noter quelques évolutions, principalement d’ordre esthétique : l’encastrement des équipements, la popularité du Formica, puis l’utilisation de bois massif dans les années 1980 ou encore d’acier inoxydable (inox). C’est de plus en plus une « pièce tendance » où les Français se distinguent par le soin qu’ils portent au décor. Cependant, même s’il évolue, l’espace change peu ; tous les ferments de la cuisine contemporaine existent déjà au cours des Trente Glorieuses et ce sont plutôt les pratiques qui évoluent. Comme d’autres boucles de l’histoire de l’habitat, au début du xxie siècle, un modèle ancien refait surface. Les Français plébiscitent la grande salle commune issue du monde rural, tout en y ajoutant le confort et la fonctionnalité de la cuisine laboratoire des années 1920. Cette salle commune rebaptisée « cuisine américaine » est une cuisine-pièce à vivre qui a du caractère, héritière des avancées technologiques, sociales et culinaires, et d’une conscience écoresponsable. Une cuisine rétrofuturiste en somme.

1 Source principale pour la rédaction de ce chapitre : Laetitia Vidal, En cuisine, État de l’art Leroy Merlin Source, 2021.

2 Monique Eleb, Les 101 mots de l’habitat à l’usage de tous, Archibooks, 2015.

3 Monique Eleb et Philippe Simon, Le Logement contemporain – Entre confort, désir et normes, 1995-2012, Mardaga, 2013.

4 « Comment le Français veut-il être logé ? », Sciences et vie, hors-série « L’habitation », mars 1951.

la cuisine 56

57

Marcel Roux, cuisine polychrome, in Arts ménagers, octobre 1954. D.R.

La cuisine conçue par Charlotte Perriand pour la Cité Radieuse de Le Corbusier, Marseille 1950. ©Adagp, Paris 2024.

Feugerolles, 1953. Photographies Henri Salesse, médiathèque Terra.

Alors que la cuisine paysanne continue de s’organiser autour d’une table, en ville la table est supprimée pour fluidifier la circulation.

la cuisine 58

Chambon

59

Chambon Feugerolles, 1953. Photographies Henri Salesse, médiathèque Terra.

Usages d’aujourd’hui

Un monde miniature

retour de la table dans la cuisine pour prendre ses repas.

« En cent ans, la cuisine est passée de la pièce à cacher à la pièce à montrer et a remplacé, quand sa surface le permet, la salle à manger dans son rôle de rivale du séjour⁵. » D’une pièce fermée au regard extérieur, voire aux habitants euxmêmes si les domestiques l’occupaient, à un espace de réception et de représentation où l’on accueille les visiteurs, le statut de la cuisine a bien changé. Réflexions sur les usages en cuisine au xxie siècle.

la cuisine 60

Le

Photographie Leroy Merlin.

Cuisine semi-fermée par de simples étagères. Photographie Leroy Merlin.

ouverte ou fermée ? Aujourd’hui, le débat sur la délimitation de la pièce perdure et détermine sa place au sein du foyer.

L’âme du chez-soi

Lorsqu’il s’agit d’une cuisine fermée, c’est un lieu de vie plutôt centré sur la famille et la sphère privée, moins ouvert sur l’extérieur. Dans tous les cas, elle accueille des moments privilégiés : repas entre intimes – famille ou amis proches –, bureau de fortune pour les devoirs des enfants, réunion d’adolescents autour du réfrigérateur… La cuisine est décrite par ceux qui l’habitent comme l’une des pièces les plus chaleureuses, le pivot du chez-soi, le lieu de conversations intimes⁶.

Passage de relais

C’est aussi un fort lieu de transmission, parfois inconsciemment. Les valeurs d’une maisonnée se concentrent dans la cuisine et s’expriment

avant, pendant, après les repas. Le rapport à la nourriture, la nature des échanges à table, les savoir-faire culinaires, les éventuels rituels, la mémoire familiale et une infinité d’autres nuances propres à chacun se transmettent ici, des uns aux autres, en particulier des parents aux enfants.

La plaque tournante des repas

Chacun son rythme et son menu. La cuisine fédère des repas pris séparés et/ou ensemble. La sociologue Monique Eleb décrivait avec finesse l’évolution contemporaine du repas de famille : « La désynchronisation des activités de chacun, les pratiques culinaires et les façons de prendre les repas se multiplient : plateau-télé dans le salon voire dans la chambre, plats préparés réchauffés au micro-ondes et mangés sur un coin de table seul ou à plusieurs, repas de famille dans la cuisine – si sa surface le permet – ou dans un coin du séjour, et repas festifs du

61

week-end. Ainsi, les pratiques ne s’excluent pas mais au contraire s’additionnent. La cuisine et ses équipements, ainsi que le séjour sont structurés par ces pratiques. »

Le repas de famille est ainsi à la fois désacralisé, et sacralisé quand il advient, d’après le sociologue Jean-Claude Kaufmann : « Les repas pris encore en commun se chargent alors d’un rôle symbolique fédérateur de l’entité familiale qui s’est paradoxalement accru à mesure que se développait l’individualisation⁷. »

Tailler pour libérer l’espace

Quelle que soit la place accordée à la table, le défi actuel est le gain de place. Comme l’explique Christophe Sapena, designer chez Leroy Merlin, l’éco-conception des meubles ou la nécessaire réduction de leur empreinte carbone impose d’optimiser l’espace, tout en diminuant les dimensions. Le designer explique par exemple comment, pour la ligne de meubles Delinia, il a diminué la profondeur d’un caisson de 35 à 28 cm, ce qui est suffisant pour des assiettes de 24 à 26 cm de diamètre en moyenne. La hauteur en revanche est augmentée avec des meubles sur toute la hauteur, pour s’adapter à notre évolution morphologique. Cela répond aussi à une tendance « géométrique », car l’étalon en matière de design est aujourd’hui le rectangle vertical du smartphone, qui a remplacé le rectangle horizontal du 16/9e des années 1990. La cuisine s’aère autant que possible. Avec la fusion des deux pièces, les promoteurs et architectes tendent à réduire les espaces dédiés à la cuisine et au séjour. Une autre raison d’optimiser les dimensions des meubles, mais aussi de soigner ce que l’on choisit de montrer, aux

intimes comme aux visiteurs. D’où l’intégration d’étagères d’exposition qui sculptent l’ancien bloc fermé par une porte opaque. Les pratiques éco-responsables comme le vrac alimentaire transforment ainsi la cuisine en une épicerie fine, où l’on « expose » ses mets favoris. Cette tendance révèle une évolution esthétique de la pièce. L’importance qu’on accordait aux éléments eux-mêmes, c’est-à-dire le meuble, les finitions, les détails, l’électroménager dernier cri, se déplace vers l’essence de la cuisine : les aliments. Des pâtes achetées en vrac, une bouteille d’huile d’olive, une boîte de conserve d’exception… On est fier de montrer ce que l’on aime, ce qui est bon et beau.

La cuisine vit en fait une évolution anthropologique majeure. La satisfaction d’un besoin primaire – se nourrir – devient un accomplissement, une activité manuelle valorisée et valorisante. On cuisine certes par nécessité (tant mieux si c’est bon), mais aussi parce que c’est un moment convivial, un plaisir pour soi, en plus du partage avec les autres. Mieux manger, la cohérence entre le contenu de l’assiette et la préservation de l’environnement, renforce cette attention portée à la cuisine.

Ces quelques facettes disent combien la pièce est devenue centrale. Dépendante, aussi, des conditions matérielles et des valeurs de chacun. C’est un petit monde en soi, capable de ressourcer ceux qui y habitent, une bulle intime qui est en même temps perméable aux problématiques environnementales et sociales. Si la cuisine était un document, ce serait une sorte de passeport augmenté : on y lirait à la fois l’identité de ses habitants et la photographie de notre société.

5 Ibid 6 Ibid

7 Extrait de Laetitia Vidal, En cuisine, État de l’art Leroy Merlin Source, 2021, consultable sur leroymerlinsource.fr

la cuisine 62

63

Illustration Andréa Mongia.

zéro déchet ou comment fabriquer des produits à partir de déchets

Si le tri sélectif est entré dans les mœurs des Français pour le plastique, le papier et le verre, l’apprentissage est encore en cours concernant les déchets alimentaires, autrement dit le compost. Même si la pratique semble plus aisée en zone rurale, elle gagne les villes ; d’autant que le tri des déchets biodégradables est devenu partout obligatoire en janvier 2024. D’une manière générale, le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Voilà la politique de l’habitat régénératif, zéro déchet, et l’ambition de demain pour les acteurs du secteur comme Leroy Merlin. Claire Beauvais, en charge du commerce responsable et de l’économie circulaire, évoque la gestion des déchets par l’entreprise : « Peut-être, comme moi, stockezvous plein de fonds de pots de peinture chez vous, dans votre garage ou à la cave.

la cuisine 64

Vous les gardez “au cas où”, si jamais vous deviez faire une petite retouche… Les années passent et vous ne le faites pas. Et tous ces pots entamés représentent une manne de matière à recycler, à condition que les industriels aient la capacité de refabriquer de la peinture nouvelle à partir de matière existante, ce qui n’est pas le cas pour tous aujourd’hui. L’enjeu pour nous consiste à capter chez les particuliers et les artisans ce gisement qui, autrement, finirait incinéré, et à le réinjecter auprès des acteurs pertinents. D’ailleurs nous possédons nous-mêmes un gisement de peinture dans nos magasins, avec nos machines à teinter qui font de la peinture sur mesure pour les clients, disponible pour le recyclage. Parmi nos produits les plus émissifs en carbone figure le carrelage. Comme la peinture, la capacité industrielle à fabriquer du carrelage recyclé existe. Or c’est un produit très lourd, donc il ne circule pas facilement. Nous réfléchissons à organiser soit de la collecte, soit de la récupération de chutes, donc quelques tonnages de carrelage à aller chercher !