5 minute read

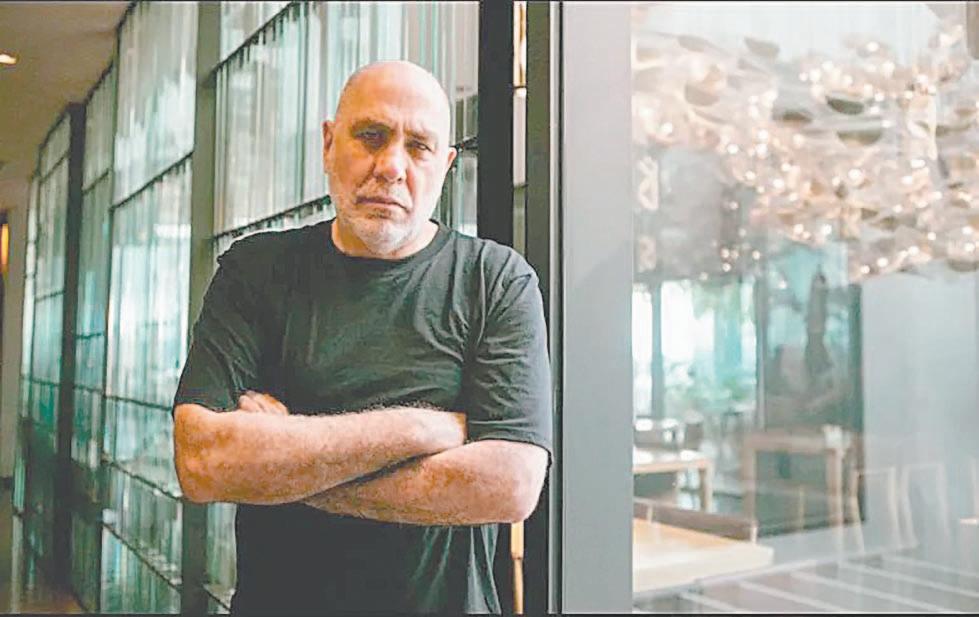

Arriaga y sus Extrañas criaturas

El escritor presenta una novela que transcurre en el siglo XVIII, donde medicina, ciencia y religión se enfrentan

Para escribir Extrañas, Guillermo Arriaga se puso varios retos, de entrada, eliminó los “que”, los adverbios que terminan en “ente” y, por si fuera poco, solo usó palabras que se acuñaron antes de 1790 para contar su peculiar historia. En entrevista el escritor revela los secretos detrás de su libro y de William Burton, un joven noble que enfrenta al destino después de “convivir” con un ser extraño que lo hace cuestionar sus creencias y posición en el mundo.

Advertisement

Extrañas es una novela compleja. Todas han sido un reto para mí, pero para ésta me propuse las siguientes reglas: no hay ningún “que”, ningún “porque” y ningún “aunque”. Parece fácil pero no lo es. También quité los adverbios terminados en “mente” y usé palabras que solamente se acuñaron antes de 1790, yo tenía que investigar cada palabra en un diccionario especial que tiene la Real Academia de la Lengua. Luego, también cambié la puntuación. (risas). ¿Por qué hice todo esto? Porque así se hacía en el siglo XVIII. Yo quería que hubiera todo el espíritu y toda la obra de ese siglo, que es donde se sitúa la novela en Inglaterra.

La historia de William Burtone es riesgosa, ¿cómo nació?

Iba con mi amigo Sergio Avilés en la carretera entre Uvalde y el río Texas, una zona a la que voy mucho. Y hace 10 años le dije: “Tengo mi novela” y poco a poco fue germinando dentro de mí. Yo quiero que mi carrera sea juzgada a partir del riesgo. Que no digan,

“mira, ya se quedó donde se siente cómodo”, siempre quiero que mi próxima obra tenga un riesgo, de que la gente diga: “no, ya la regó este tipo”, prefiero eso a estar yendo siempre a la segura.

El protagonista se enfrenta a su familia.

Él se encuentra con seres que son raros para su época que ahora, en esta necesidad que tenemos de incluir a todos, ya no son tan raros. Él es un noble y va a heredar miles de acres dentro de las cuales hay pueblos. En uno de estos, descubre a alguien que le va a cambiar la vida y al mismo tiempo le hace cuestionarse su posición en el mundo. Entonces empieza a cuestionar a sus preceptores (maestros privados) y conoce a uno que está orientado hacia la ciencia, que es el pensamiento crítico y lo hace cuestionarse a sí mismo y a pensar de otra manera. A partir de ahí, comienza el periplo del personaje que se llama William, un muchacho de 17 años.

Sí, con el “ente”, quien no puede hablar pero se puede comunicar con él a través de la mirada. Construyen una relación y empieza a entender que hay cosas que no están en la religión y en esa época, eso era un acto de gran rebeldía: cuestionar los designios de Dios o tratar de revertir sus designios era mal visto: ¿Quién te sientes tú para salvarle la vida a un moribundo si Dios ya lo decidió? Entonces, este cuestionamiento científico, de que hay que hacer algo para alargar la vida o curar las enfermedades, cambiar las circunstancias de estos seres extraños es con lo que se enfrenta William, lo convierten en un rebelde para su época.

La medicina, la ciencia y la religión se enfrentan

Me interesa mucho el pensamiento crítico. Me interesa mucho el pensamiento que te lleva a cuestionar quién eres. Es esta necesidad que tienen algunas personas de evadir su realidad. Yo creo que evadirte de tu realidad y no confrontarte, no hacer un ejercicio crítico de quién eres, te hace deambular por el mundo. Lo interesante de la ciencia es que te cuestiona, te hace ver tus limitaciones, te hace consciente de tu mortalidad. Y eso es lo que siento que se vivió en el siglo XVIII, el que retrata la novela. De pronto todas estas certezas que tenían empiezan a ser erosionadas por el pensamiento crítico y es el gran salto que da la ciencia, es un salto entre la alquimia y la química, entre la astrología y la astronomía. Todo eso parece muy sencillo y podrías decir “no es para tanto”, pero sí fue un salto grande; nada más que sepas, disminuyó la mortandad en la cirugías un 80 por ciento sólo por lavarse las manos. Es el periodo que retrata la novela, de ese cambio que hay. Es todos los prejuicios que tene- mos, incluso ahora, cuestionados a raíz del pensamiento crítico. De alguna manera, la historia de William podría llevar al lector a cuestionar su propia vida. Te voy a decir la verdad, mi intención siempre que escribo es contar una historia y contarla lo mejor posible. Si se cuestionan o no, ya no está en mis manos. Pero sí creo que el arte debe de cuestionar siempre, debe confrontar siempre. Para poder cargar la vida, tienes que cuestionarte, tienes que enfrentarte contigo mismo, de lo contrario, estarás perdido toda la vida. (Agencias)

Señala Guy Delisle que los viajes y la vida son como una larga postal

Coló un ejemplar de “1984” en Corea del Norte, intentó explicar el comunismo francés a un chino en Shenzen y conoció en primera persona la situación en Jerusalén y Birmania, esas son el tipo de cosas que el canadiense Guy Delisle relata en sus cómics, en su mayoría sobre viajes, que concibe como “escribir una larga postal a la familia”.

Así lo revela en una entrevista con EFE el autor de Shenzen, Pyongyang, Crónicas de Jerusalén o Crónicas birmanas, que participa en el Salón del Cómic de Valencia y que no cree que lo que hace se parezca al periodismo, porque en sus cómics habla de lo cotidiano, “de los hijos o de un coche que se rompe”.

Pero Guy Delisle sí reconoce que hay un componente de crónica sobre viajes, que concibe como un “patchwork” de diferentes escenas vividas, por ejemplo, en la primera ciudad china que ensayó la economía de mercado, en la capital de la hermética Corea del Norte o en una Birmania que conoció de la mano de las ONG.

“Cuando viajo, intento entender lo que pasa y tomo notas, y cuando vuelvo las releo y decido si hago un libro o no”, relata, porque no siempre hay una obra tras cada viaje: “Si no hay nada interesante de qué hablar, no hay cómic”.

Sus notas, asegura, son “como un diario pero sin literatura”, solo anotaciones acompañadas de algún dibujo esquemático, porque a veces “es más fácil así”: “Un día fuimos a un restaurante donde tenías que elegir el pescado que te querías comer en un acuario, y algunos ya estaban muertos y flotando; es el tipo de cosas que es más fácil dibujar que escribir para acordarse”.

“No creo que lo que hago sea periodismo, es más como escribir una larga postal a mi familia para contar lo que he experimentado en un año en Jerusalén, en Birmania”, considera el autor. A la vuelta, “en vez de contarles todo el viaje”, puede ofrecerles un libro.

En sus cómics, aunque transcurran en zonas en conflicto o se aborden temas serios, el humor siempre está presente, algo que Guy Delisle asegura que es “natural” y que “pega” con su estilo de dibujo.

“Supongo que es por cómo soy; no creo que pudiera hacerlo diferente, porque cuando cuento anécdotas e historias a mis amigos intento que se rían al final, de modo que cuando lo hacen sé que he hecho un buen trabajo, y es lo mismo con los cómics”, afirma.

Ni en Pyongyang, ni en Birmania, ni en Jerusalén parece que haya demasiado material para el humor, pero sí, dice, para una forma determinada de mirar las ciudades y a las personas, porque “cuando viajas es más fácil notar las cosas” y poner el foco en “diferentes exotismos”, los que proceden “no tanto del choque entre culturas sino de la diferencia entre comunidades”, añade.