1.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La presente relazione specializza l’idea progettuale enunciata nella Relazione Illustrativa e riprodotta negli elaborati grafici definiti dal Disciplinare di Concorso.

Il presente elaborato è stato articolato prendendo come riferimento i criteri di valutazione del concorso di progettazione, che si ricorda essere:

1. Qualità e riconoscibilità del progetto dal punto di vista architettonico, funzionale e dell’applicabilità alle diverse situazioni territoriali;

2. L’approccio integrato alle tematiche energetiche e di sostenibilità nella proposta presentata;

3. Qualità della proposta dal punto di vista dell’accessibilità e delle connessioni con le aree circostanti. Tali criteri sono stati ulteriormente declinati rispetto ai contenuti del Documento Preliminare di Progettazione.

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI, GEOMETRICO-FUNZIONALI E 2. SICURISTICHE DELL’IDEA PROGETTUALE PROPOSTA NELLE RELATIVE DECLINAZIONI D’ESERCIZIO

Il Disciplinare di concorso indica le caratteristiche funzionali delle infrastrutture viarie alle quali applicare l’idea progettuale, individuate da ANAS come quelle più ricorrenti, riconducibili alle seguenti tipologie di attraversamento (sia per tratti in rilevato sia in trincea):

• · Semplice sovrappasso della viabilità interferita

- viabilità interferita di tipo A

- viabilità interferita di tipo B

- viabilità interferita di tipo C

• · Cavalcavia di svincolo

- viabilità interferita di tipo A

- viabilità interferita di tipo B

- viabilità interferita di tipo C.

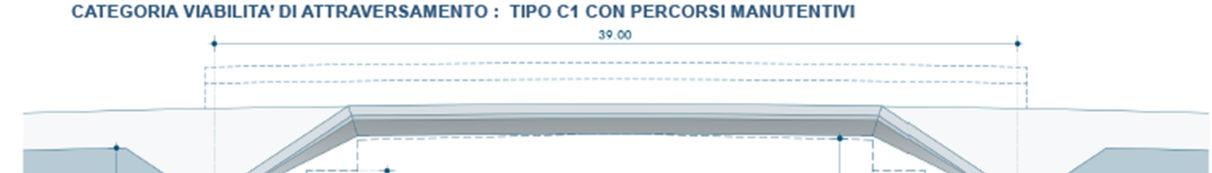

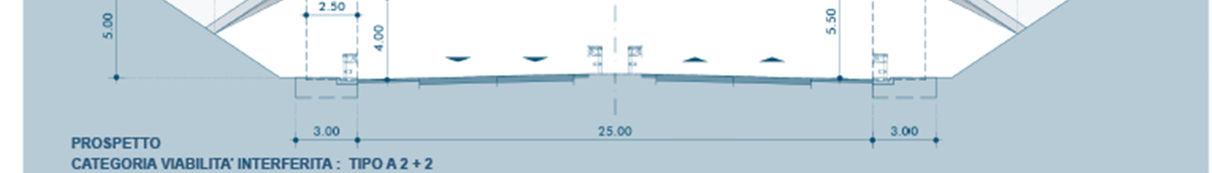

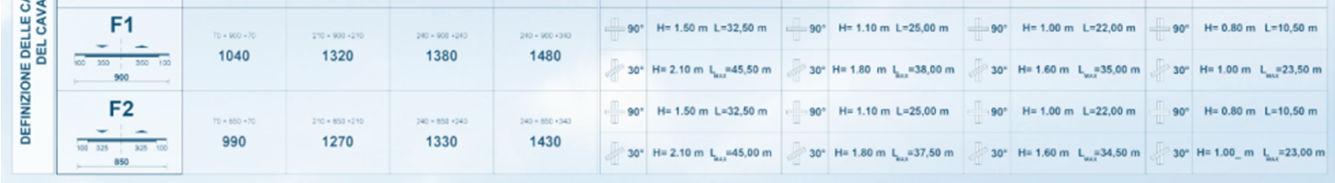

Le viabilità di semplice sovrappasso sono definite di categoria C1 – C2 – F1 – F2, tutte in ambito extraurbano, mentre le rampe di svincolo possono essere unidirezionali o bidirezionali.

Le caratteristiche geometriche e funzionali delle viabilirà sono state definite utilizzando come riferimento le indicazioni contenute nelle due principali normative di riferimento, il D.M. 5-11-2001 e ss.mm.ii. e il D.M. 19-04-2006. I margini della piattaforma stradale sono stati dimensionati con larghezze tali da consentire l’alloggiamento dei necessari dispositivi di ritenuta e l’installazione delle reti di protezione del traffico sottostante, così come disposto dal D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni e dal D.M. 21 giugno 2004 n.2367.

2.1. Caratteristiche geometrico-funzionali dell’idea progettuale

L’opera di sovrappasso risulta quindi caratterizzata dalla combinazione delle caratteristiche dimensionali di più elementi, per l’individuazione dei quali lo scrivente concorrente ha elaborato una matrice sinottica per ciascuna delle tipologie individuate da ANAS. Attraverso la combinazione dei dati riportati nella matrice, si è potuta definire, per entrambe le viabilità interferenti, la variabilità della larghezza della sede stradale, ottenuta a sua volta dalla composizione dei seguenti elementi di dettaglio:

• larghezza della piattaforma stradale - larghezza della carreggiata e delle banchine (eventualmente incrementate per garantire la distanza di visibilità per l’arresto);

• larghezza della fascia di pertinenza – larghezza degli elementi marginali (percorsi ciclopedonali dove ammessi, scarpate e fossi) e dei dispositivi di ritenuta.

L’elaborazione della matrice ha consentito di definire le caratteristiche principali assumibili dalla nuova struttura di attraversamento, riconducibili ai seguenti elementi:

• larghezza della piattaforma del cavalcavia (LA)

• luce del cavalcavia (L)

• altezza trave impalcato (H)

Per definire la larghezza della piattaforma stradale del cavalcavia si sono associate a ciascuna delle categorie stradali prese in esame tutte le possibili configurazioni assumibili dagli elementi marginali, definendo le seguenti larghezze:

• larghezza di 0,70 m – semplice cordolo, nel caso non siamo previsti ostacoli (manufatti o impianti) sul retro della barriera e che la rete di protezione sia di tipo integrato;

• larghezza di 2,10 m – percorso manutentivo, nel caso siano presenti ostacoli. Tale larghezza considera un ingombro deformativo della barriera di 1,70 m1 ed uno spazio residuo di 40 cm per la collocazione di reti di protezione, barriere antifoniche, pali della luce, segnaletica, ecc.

• larghezza di 2,40 m – percorso ciclo-pedonale, nel caso sia necessario prevedere percorsi ciclopedonali su entrambi i lati del cavalcavia. Tale larghezza garantisce, oltre alla collocazione della barriera si sicurezza, un percorso utile di 1,50 m ed uno spazio residuo di 40 cm per la collocazione del parapetto, della rete di protezione, di eventuali pali luce e/o segnaletici.

• larghezza di 3,40 m – percorso ciclo-pedonale, nel caso sia necessario prevedere il percorso ciclopedonale su un solo lato del cavalcavia. Tale larghezza garantisce, oltre alla collocazione della barriera si sicurezza, un percorso utile di 2,50 m ed uno spazio residuo di 40 cm per la collocazione del parapetto, della rete di protezione, di eventuali pali luce e/o segnaletici.

La larghezza degli elementi di margine della viabilità interferita, in corrispondenza dell’opera di sovrappasso, è assunta pari a 3,70 m sia nel caso in cui la strada si configuri in rilevato, sia che si configuri in trincea. Le diverse combinazioni prese in esame hanno inoltre considerato l’angolo di inclinazione che può assumere la viabilità corrente (indicata generalmente di un angolo inferiore a 30°) e la variabilità del raggio altimetrico parabolico.

In relazione alla configurazione altimetrica che può assumere la viabilità interferita, si evidenza che la tipologia di struttura ideata, denominata “integral bridge”, presenta caratteristiche tali da poter essere applicata indistintamente sia nei casi in cui la stessa si configuri in rilevato, sia nei casi in cui si configuri in trincea.

Ciò premesso, la matrice sinottica elaborata per il cavalcavia di attraversamento, combinando le differenti variabili di cui si è detto, consente di individuare n° 32 differenti configurazioni progettuali, applicabili al corpo stradale indistintamente sia esso in rilevato o in trincea. Per ciascuna configurazione la matrice riporta anche l’altezza strutturale dell’impalcato, la cui calcolazione è commentata nel successivo paragrafo 4.

La disamina condotta sulle dimensioni assumibili dalla struttura rispetto alle differenti luci di attraversamento e correlate tipologie di piattaforma, ha consentito di individuare, tra tutte le combinazioni possibili, quella più rappresentativa dell’idea progettuale, assumendo tale scelta per elaborare le ulteriori declinazioni geometricofunzionali richieste dal Concorso. La matrice sinottica è riportata nella tavola 1 di 4.

La disamina condotta sulle dimensioni assumibili dalla struttura rispetto alle differenti luci di attraversamento e correlate tipologie di piattaforma, ha consentito di individuare, tra tutte le combinazioni possibili, quella più rappresentativa dell’idea progettuale, assumendo tale scelta per elaborare le ulteriori declinazioni geometricofunzionali richieste dal Concorso (Celle evidenziate nella matrice sinottica riportata nella tavola 1 di 4).

Per il cavalcavia di svincolo si è proceduto con la stessa metodologia, elaborando due specifiche matrici sinottiche: una per gli svincoli caratterizzati da sovrappassi con rampe unidirezionali (es. tipologia a racchetta e a diamante con grande rotatoria) ed una per gli svincoli caratterizzati da sovrappassi aventi rampe bidirezionali (es. tipologia a trombetta e a diamante con doppia rotatoria). Le matrici sinottiche sono riportate nella tavola 2 di 4.

Ciò ha consentito di individuare, per il cavalcavia di svincolo, n° 28 diverse configurazioni progettuali, applicabili indistintamente al corpo stradale sia esso in rilevato o in trincea. Analogamente ai cavalcavia di attraversamento, le matrici riportano per ciascuna configurazione individuata anche l’altezza strutturale del relativo impalcato.

Le matrici, così elaborate, hanno permesso di individuare, tra tutte le combinazioni possibili per i cavalcavia di svincolo, quella più rappresentativa dell’idea progettuale, assumendo tale scelta per elaborare le ulteriori declinazioni geometrico-funzionali richieste dal Concorso (Celle evidenziate nella matrice sinottica riportata nella tavola 1 di 4). Nell’ambito delle suddette configurazioni progettuali, al fine di ridurre ulteriormente l’altezza della trave di impalcato per le luci di svincolo superiori a m 35, è stata sviluppata una soluzione progettuale che prevede l’inserimento nella parte centrale della sezione bidirezionale di un arco strutturale.

LA CONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DECLINATA NEI DIFFERENTI CONTESTI TERRITORIALI E LE 3. RELATIVE FINITURE MATERICHE E CROMATICHE

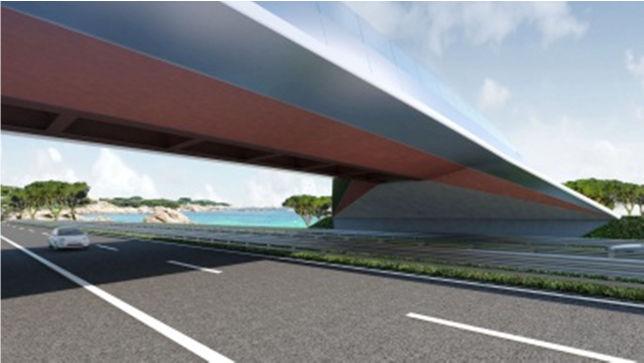

La proposta progettuale si è posta l’obiettivo di rispondere, in maniera quanto più esaustiva in merito alla realizzazione di un manufatto che potesse declinarsi nelle configurazioni di semplice cavalcavia di attraversamento e di cavalcavia di svincolo, sia nello sviluppo in trincea che in rilevato, mostrando caratteri di elevata flessibilità e adattabilità strutturale ed architettonica. Il tema della contestualizzazione dell'opera assume, nella proposta in oggetto, un valore di rilievo, ed è guidato dalla volontà di estendere il carattere di elevata flessibilità, già dimostrato dal punto di vista geometrico e funzionale, anche alla caratterizzazione di tipo materico-cromatico.

Attraverso l'analisi del Piano pluriennale Anas 2015-2019 è stato possibile individuare una serie di tracciati sul territorio nazionale, oggetto di future operazioni di manutenzione e riqualificazione e desumere da questi informazioni capaci di contribuire alla definizione della proposta progettuale. L’intero territorio nazionale è stato suddiviso in tre ambiti:

- Ambito collinare/montano

- Ambito di pianura

- Ambito litorale/costiero

è stata così individuata l'estensione di ciascuno dei tracciati, definiti dal piano, e la percentuale di questi ricadente in ognuno dei tre ambiti precedentemente definiti. E’ emersa in maniera chiara la varietà di caratteri morfologici con i quali il manufatto in oggetto potrebbe raffrontarsi e per questo si è reso necessario definire le modalità con cui questo rapporto possa mettersi in atto. Si è giunti, quindi, alla definizione di un ulteriore grado di flessibilità dell’opera, che nelle sue molteplici future collocazioni, avrà la possibilità di variare la sua veste per meglio adattarsi all’ambiente circostante, divenendo elemento unico e originale, all’interno del percorso stradale, e conservando comunque un alto livello di riconoscibilità formale. Gli elementi interessati dal processo di caratterizzazione saranno i parapetti e le bordature laterali, destinati a divenire fattori connotativi dell’opera, incrementandone il valore architettonico. Al fine di illustrare la flessibilità della proposta progettuale, si è ipotizzato un suo inserimento nei tre ambiti precedentemente individuati, ai quali si aggiunge un quarto ambito relativo al sistema insediativo; esso rappresenta un presenza puntuale e costante nel dispiegarsi dei vari percorsi stradali, qualunque sia il contesto morfologico-naturalistico attraversato e per questo si ritiene fondamentale considerarlo.

Ambito collinare-montano. Nell’ipotesi di inserimento in ambito montano, dovendosi raffrontare con un sistema naturale dal forte carattere, il manufatto potrà interpretare le caratteristiche locali attraverso un rivestimento in pannelli a finitura lignea, le cui tonalità potranno variare in funzione delle essenze del luogo per raggiungere elevati livelli di integrazione con il contesto e introdurre gli utenti al territorio, anticipandone i caratteri principali. Il tema dei parapetti può trovare soluzioni differenti in base alla configurazione della piattaforma, in

particolare, ipotizzando la presenza di piste ciclo-pedonali, si può ipotizzare un sistema totalmente permeabile, ad esempio in vetro, che permetta di individuare punti di vista privilegiati sul paesaggio circostante, o riprendere la finitura lignea dei carter laterali, con un sistema listellare in grado di definire comunque un buon livello di permeabilità visiva.

Ambito di pianura. Nel caso di inserimenti in ambito di pianura, si dovrà tener conto della predominante vocazione agricola di tale tipologia di territorio, per questo la scelta del rivestimento sarà orientata su pannelli compositi con finitura metallica cromatica variabile, in grado di interpretare le cromie dei differenti ambiti attraversati, evocandone gli aspetti relativi alla produzione agro-alimentare locale e definendo una perfetta armonia tra il manufatto e il contesto.

Come ulteriore elemento di caratterizzazione, si può assegnare ai pannelli di rivestimento una ulteriore variabile, definita da un processo di lavorazione superficiale in grado di restituire una finitura forata, dal forte carattere estetico, capace di donare al manufatto consistenza materica.

I parapetti potranno essere in vetro semplice, definendo elevati livelli di permeabilità visiva, oppure accordarsi al rivestimento dei carter, tramite l’utilizzo di lamiere semplici forate. Ambito costiero-litorale. L’inserimento in ambito costiero suggerisce l’utilizzo di materiali in grado di accordarsi con le cromie predominanti del luogo, in particolare con l’elemento naturale principale, il mare.

Per questo motivo la soluzione proposta adotta un rivestimento in pannelli compositi a finitura metallica standard per i carter laterali, ai quali si associa un sistema di parapetti in vetro ad alto grado di visibilità, capaci di donare al manufatto valore di punto di vista privilegiato sul paesaggio costiero circostante.

Ambito sistema insediativo. In quest’ultima soluzione, il manufatto interpreta e anticipa la presenza di un sistema urbanizzato, vestendosi letteralmente della sua immagine.

I pannelli di rivestimento dei fascioni laterali, infatti, sono pensati in maniera tale da accogliere sulla loro superficie un’immagine serigrafata della città di riferimento, evidenziando una connessione diretta con i luoghi attraversati dall’infrastruttura, divenendone promotori dei caratteri culturali.

Anche in questo caso i parapetti potranno assumere connotazioni differenti in relazione all’ambiente circostante, sfruttando materiali quali il vetro o la lamiera metallica. Per ognuno dei quattro casi si è definita una combinazione di materiali e cromie capaci di interpretare l’ambiente circostante, le sue caratteristiche e in alcuni casi anche l’aspetto strettamente culturale; a questi aspetti si assocerà anche il tema dell’inserimento vegetazionale, che si svilupperà in maniera differente in base ai contesti e che punterà a scelte oculate di miscugli erbacei e piantumazioni, in accordo con i sistemi vegetali esistenti, al fine di definire una perfetta integrazione ecosistemica.

IL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE PRELIMINARE DELLE DIFFERENTI CONFIGURAZIONI 4.

GEOMETRICO-FUNZIONALI AFFERENTI ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA

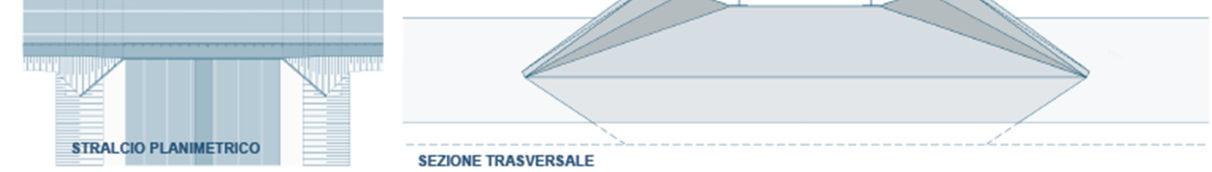

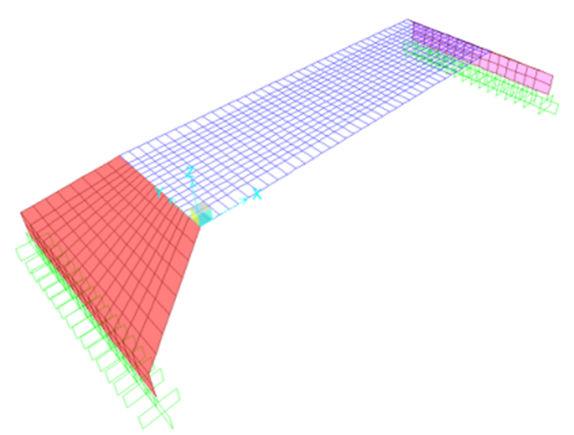

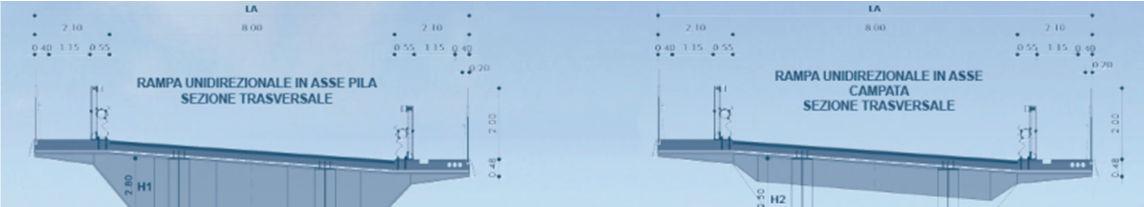

Nel presente capitolo sono descritti i modelli di calcolo utilizzati in via preliminare per un dimensionamento delle strutture di cui si compongono i cavalcavia: fondazioni, spalle e impalcati. Le tipologie analizzate sono due che differiscono sia per quanto riguarda la luce coperta dall’opera che per quanto riguarda la larghezza dell’impalcato:

- Impalcato con luce di 25 m e larghezza di 11.9 m (2 cordoli da 0.7 m e carreggiata da 10.5 m). L’impalcato ha un’altezza massima di 1.48 m, misurata in corrispondenza della sua linea d’asse, ed è realizzato da due travi in acciaio alte 1.1 m. Dette travi sono collegate trasversalmente l’una con l’altra mediante traversi in acciaio aventi interasse di 4 m;

- Impalcato con luce di 39 m e larghezza di 10.4 m (2 cordoli da 0.7 m e carreggiata da 9.0 m). L’impalcato ha un’altezza massima di 2.28 m, misurata in corrispondenza della sua linea d’asse, ed è realizzato da due travi in acciaio alte 1.9 m. Anche in questo caso sono presenti traversi che sono disposti come nel caso precedente. In prima analisi, sulla base delle geometrie ipotizzate per il soddisfacimento dei requisiti architettonico-funzionali delle opere, sono stati realizzati due modelli strutturali nei quali sia i muri delle spalle in cemento armato ordinario sia l’impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo

sono modellati mediante elementi monodimensionali di tipo “frame”. Il modello risultante, come si vede in figura, è l’equivalente di un portale rigidamente incastrato, nel quale, oltre ai muri inclinati e all’impalcato, trovano posto due ulteriori elementi verticali atti a simulare il comportamento della zattera di fondazione, il cui compito consiste nella trasmissione dei carichi dell’impalcato ai pali sottostanti. Agli elementi sono state assegnate le caratteristiche meccaniche e geometriche proprie delle porzioni di struttura rappresentate; per quanto riguarda la modellizzazione dell’impalcato si è fatto riferimento alle geometrie omogeneizzate, per le quali si è tenuto conto delle travi in acciaio e della porzione di soletta collaborante. I carichi considerati nell’esecuzione dell’analisi preliminare qui descritta sono:

- Peso proprio delle strutture;

- Peso della pavimentazione e delle barriere di sicurezza;

- Carichi variabili da traffico, così come previsto in DM 14/01/2008;

- Variazione termica, così come previsto in DM 14/01/2008;

- Spinte orizzontali e verticali applicate dal materiale di realizzazione del rilevato alleggerito dietro i muri;

- Incremento di spinta sismica del rilevato alleggerito;

- Inerzie sismiche delle masse della struttura e del rilevato alleggerito;

- Spostamenti orizzontali differenziali delle fondazioni.

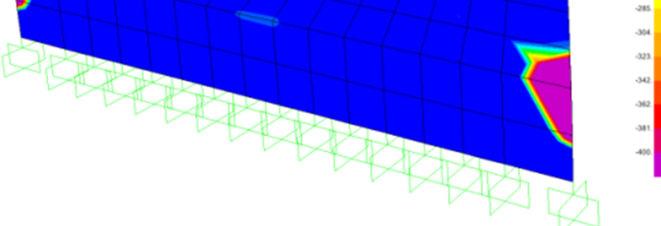

Nelle figure a lato sono riportati alcuni significativi risultati ottenuti per entrambe le soluzioni strutturali analizzate: impalcato da 25 m e impalcato da 39 m.

Tali grafici dimostrano che nelle sezioni terminali dell’impalcato, cioè dove è realizzato il collegamento tra questo ed i setti inclinati, la sollecitazione flessionale è negativa. Di conseguenza, poiché la differenza tra le sollecitazioni nelle sezioni in cui si hanno la massima e la minima flessione è fissata al valore di ql2/8 (per carico uniformemente distribuito), ad un’aumento del momento negativo corrisponde una riduzione dell’analogo positivo in campata. Se l’impalcato fosse stato realizzato in semplice appoggio, infatti, il momento in corrispondenza della sezione terminale sarebbe stato nullo, mentre quello nella sezione di mezzeria, dovuto al peso proprio ed ai carichi permanenti portati, sarebbe stato uguale a 14680 kNm (impalcato con luce di 25 m) e a 26720 kNm (impalcato con luce di 39 m). La soluzione proposta, di conseguenza, porta ad un’ottimizzazione della sezione resistente, cha sia nella sezione di campata che in quelle terminali è soggetta a sollecitazioni flessionali aventi stesso ordine di grandezza.

Lo schema a portale della struttura così come la si è progettata determina la nascita di un meccanismo resistente ad arco. Tale meccanismo, per effetto di soli carichi verticali, comporta la nascita di sollecitazioni di compressione all’interno dell’impalcato e dei setti delle spalle. Queste, contrastando gli sforzi di trazione dovuti alla variazione di temperatura, risultano benefiche per la struttura stessa.

Nelle figure seguenti sono riportate le configurazioni deformate della struttura per effetto dei carichi variabili da traffico e per effetto della variazione di temperatura (in accorciamento).

Sulla base dei risultati ottenuti è possibile affermare che gli spostamenti verticali nella mezzeria dell’impalcato prodotti dai carichi variabili sono assolutamente compatibili con i limiti prescritti nella norma, ed inoltre inferiori agli analoghi spostamenti che si sarebbero ottenuti

reallizzando l’impalcato in semplice appoggio. Risultano altrettanto compatibili con la presenza del rilevato a tergo gli spostamenti orizzontali che si hanno per effetto delle azioni longitudinali in sommità ai muri inclinati.

Per lo studio del comportamento strutturale dei muri laterali, e per l’esecuzione di verifiche locali, ad esempio in corrispondenza delle sezioni in cui si realizzano gli incastri dell’impalcato, è stato realizzato un modello tridimensionale a shell (vedi figura a lato).

5. E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

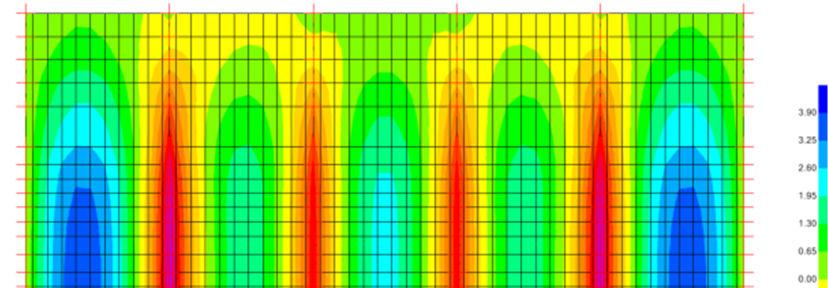

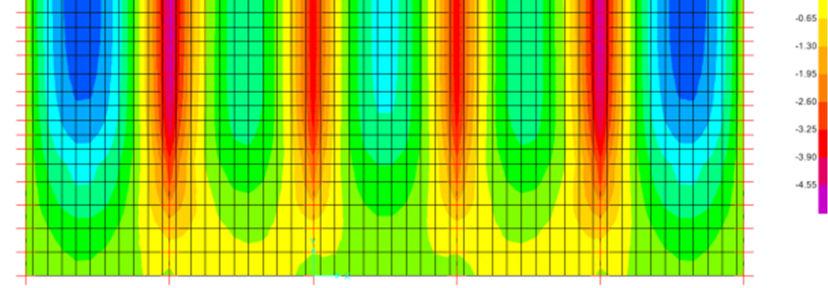

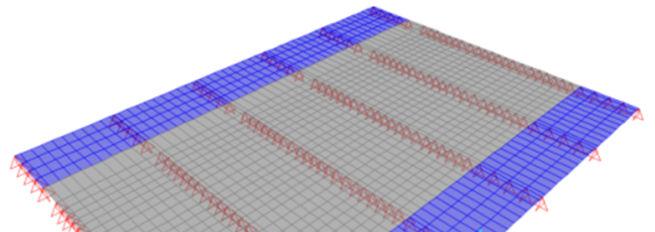

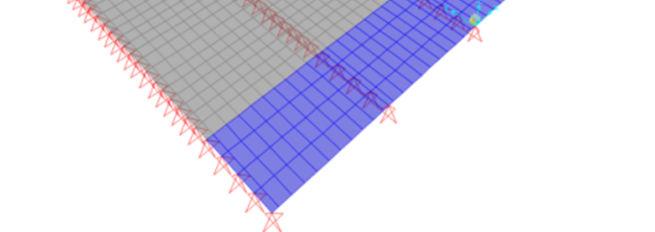

Nella figura a sinistra, a titolo d’esempio, si riporta il diagramma delle sollecitazioni flessionali il cui effetto è quello di tendere e comprimere le fibre del muro orientate in direzione trasversale all’impalcato (Momento M11). La mappa delle sollecitazioni riportata fa riferimento alla combinazione delle azioni fondamentale, che è quella relativa alle verifiche di stato limite ultimo. Anche in tale caso le sollecitaizoni risultano compatibili con le dimensioni strutturali disponibili richiedendo quantitativi di armatura nelle usuali proporzioni costruttive. Per lo studio preliminare della soletta, supportata dai traversi di impalcato, è stato realizzato un modello composto da elementi bidimensionali, che sono stati vincolati ogni 4 m in corrispondenza dei traversi medesimi (vedi figura a lato).

Nella figura a sinistra si riporta il diagramma dei momenti flettenti longitudinali, che tendono e comprimono le fibre disposte longitudinalmente all’impalcato, relativi alla combinazione fondamentale. Tale configurazione struttuale consente di avere ridotti quantitativi di armatura di rinforzo a prescindere dalla larghezza complessiva di impalcato e dalla luce dell’opera.

Sulla base dei risultati ottenuti tramite i modelli precedentemente descritti è stato possibile effettuare la verifica della corretteza delle soluzione strutturale proposta ed il dimensionamento dimensionamento preliminare sia delle travi in acciaio che delle sezioni in calcestruzzo rinforzate con armatura ordinaria, nei diversi casi di geometria infrastrutturale dei cavalcavia.

INTEGRAL BRIDGE: UN NUOVO CALVALCAVIA PER ANAS. SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE

La tipologia strutturale di Integral Bridge ha per sua concezione un elevato standard in termini di durabilità, robustezza, e minimizzazione dei costi di gestione e di manutenzione. La soluzione proposta incrementa ulteriormente i vantaggi di tale schema superandone i punti critici legati, nei casi classici, essenzialmente alla flessibiilità degli elementi verticali di spalla che presentano spostamenti longitudinali non trascurabili con insorgenza di fessurazioni suborizzontali per assecondare i movimenti termici e svuotamento del rilevato a tergo. Infatti, come descritto nel capitolo precedente, la conformazione inclinata delle spalle fa insorgere il meccanismo di scarico tipo arco che induce delle compressioni benefiche in tutti gli elementi strutturali (setti e impalcato) contrastando le trazioni legate al ritiro del calcestruzzo ed alle variazioni termiche. Le compressioni residue implicano assenza di fessure e quindi opere meno aggredibili, meno esposte e pertanto intrinsecamente più durevoli. Le analisi strutturali preliminari hanno dimostrato che gli spostamenti longitudinali risultano sempre inferiori a 5,0 mm (nel caso delle luci maggiori), quindi compatibili con la presenza del rilevato senza particolari precauzioni. Il particolare schema statico della soluzione proposta introduce una forte iperstaticità della struttura permettendo di raggiungere il requisito della “Robustezza Strutturale” richiesta dalle normative più recenti; con tale termine si intende la capacità di una struttura di non subire danni sproporzionali nel caso sia soggetta ad azioni straordinarie (incendi, esplosioni, urti, errori umani) attivando tutte le riserve di resistenza attraverso percorsi alternativi di carico. Tali concetti trovano pertanto effettiva esplicazione nel doppio meccanismo resistente arco-portale. Risulta evidente che l’eliminazione dei giunti abbatte significativamente sia i costi diretti di manutenzione, in quanto non è più necessario prevederne la sostituzione, sia quelli indiretti, poiché essi costituiscono una via preferenziale di ingresso delle acque di piattaforma aggressive verso le sottostrutture che risulterebbero non protette. Anche l’eliminazione degli appoggi e dei ritegni sismici, ottenuta grazie allo schema strutturale adottato, riduce notevolmete gli oneri diretti di gestione, non essendo più necessaria sia l’ispezione che la manutenzione di tali dispositivi. Il fatto, infine, che si abbiamo spostamenti longitudinali limitati a pochi millimetri, evita anche la necessità dei raccordi/giunti necessari per i cavidotti per gli impianti e per gli elementi della raccolta acque meteoriche. Questa importante premessa consente di introdurre l’ampio quadro di scelte

progettuali che lo scrivente concorrente ha ritenuto di applicare nell’ambito della propria idea progettuale, per conseguire la migliore e più innovativa configurazione strutturale ed architettonica del nuovo cavalcavia ANAS, sia esso di attraversamento, che di svincolo. Le suddette scelte, di seguito puntualmente illustrate, consentono di realizzare un’opera ambientalmente e socialmente sostenibile, nonché capace di interpretare tutti i contesti paesaggistici di riferimento, integrandosi con un linguaggio compositivo in continua evoluzione formale, seppure contraddistinto da un disegno architettonico univoco e di elevata riconoscibilità ed altresì di efficace applicazione nelle differenti situazioni territoriali ed infrastrutturali e nelle molteplici configurazioni plano-altimetriche assunte dal corpo stradale (trincea, rilevato, ecc.).

5.1. Materiali Strutturali

Lo studio dei materiali strutturali è stato affrontato tenendo con l’obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei costi di manutenzione e gestione dell’opera. Le travi in carpenteria metallica di impalcato, oltre a contribuire alla leggerezza strutturale, possiedono intrinsecamente maggiore durabilità rispetto ad elementi in calcestruzzo sia perché meno aggredibili, sia perché direttamente ispezionabili, offrendo la possibilità di intervenire tempestivamente all’insorgere dei fenomeni corrosivi. Le finiture superficiali potranno prevedere sia specifici cicli di verniciatura, sia soluzioni in acciaio autoprotetto CorTen. Per quanto riguarda i calcestruzzi, le analisi strutturali condotte hanno dimostrato che la particolare struttura proposta è compatibile con l’impiego delle usuali classi di resistenza richieste dalle normative in funzione dell’esposizione ambientale a cui l’operà sarà potenzialmente soggetta rispetto alle possibili e differenti collocazioni territoriali. In casi particolari si potrà comunque ricorrere a calcestruzzi fibrorinforzati da utilizzare per la soletta in modo da incrementare la resistenza a trazione nel comportamento post-fessurativo, con riduzione dei fenomeni di fessurazione ed innalzamento della durabilità complessiva del manufatto. Per gli stessi motivi, sarà possibile impiegare calcestruzzi ad alta resistenza per i setti di spalla, in modo tale da ridurre gli spessori strutturali (quindi minori masse sismiche e fondazioni meno sollecitate) e maggiore durabilità grazie alla minore porosità della matrice cementizia.

5.2. Impermeabilizzazione

L’impermeabilizzazione delle opere infrastrutturali riveste sempre un aspetto delicato, in quanto è l’elemento principale che contribuisce alla durabilità della struttura preservandola dagli attacchi degli agenti aggressivi contenuti nelle acque di piattaforma. Tale elemento, di così grande importanza, è spesso oggetto di scarsa manutenzione pur rivestendo un ruolo cruciale nella Life Cost Analiys. Inoltre, in occasione delle sostituzioni durante la vita utile dell’opera, si hanno materiali di risulta da smaltire in speciali discariche essendo essenzialemente costituite da prodotti derivanti da idrocarburi. Anche in tal senso si sono esplorate soluzioni innovative a base di prodotti biochimici capaci di modificare chimicamene gli strati in estradosso del calcestruzzo di soletta e setti di spalla così da renderli di per se impermeabili senza ricorso ad ulteriori elementi di protezione. In tal modo, oltre a garantire l’efficienza della impermeabilizzazione per tutta la durata dell’opera, si miigliora anche l’eco-sostenibilità riducendo al contempo i costi di gestione e manutenzione.

5.3. Pavimentazioni

Gli elementi che compongono la pavimentazione sul cavalcavia sono costituiti da uno strato di binder, costituito da conglomerato bituminoso con bitumi in genere modificati (così da limitare la tendenza all’ormaiamento), e da uno strato di usura che potrà conferire le richieste caratteristiche di aderenza, regolarità, ed acustiche (ad elevato fonoassorbimento, come asfalti drenanti, o a bassa emissione di rumore, nel caso ad esempio di SMA, SplittMastix Asphalt), uniformandosi al resto dell’itinerario. La particolare conformazione della spalla dell’opera consente di passare con progressione dalla relativamente ridotta rigidezza che la struttura di pavimentazione ha in corrispondenza del corpo stradale in rilevato a quella, molto più elevata, in corrispondenza dell’opera di scavalco. La transizione rilevato – opera sarà accompagnata da una progressiva riduzione dello spessore della pavimentazione, con interruzione dei vari strati in punti differenziati ed evitando quindi brusche variazioni di rigidezza. Nell’ultima parte del corpo del rilevato (in adiacenza con l’impalcato) è prevista la realizzazione di un cuneo di materiale stabilizzato a cemento (misto cementato) che contribuirà ulteriormente a realizzare la transizione progressiva dalla pavimentazione corrente a quella sull’opera ma le cui dimensioni saranno nettamente più ridotte di quelle necessarie per realizzare il cuneo a monte del paramento verticale della spalla dell’opera. In ultima analisi, la morfologia dell’opera, così come ideata, offre garanzie di minori oneri di manutenzione della pavimentazione nel tempo. La struttura di pavimentazione è idonea anche ad ospitare le più innovative soluzioni tecnologiche quali l’installazione di pannelli fotovoltaici (del tipo WattWay o similari) per la produzione di energia elettrica, che potrebbero rivelarsi energeticamente convenienti in un futuro prossimo. Questi potranno essere installati in banchina, così da non interferire col traffico, e potranno alimentare le utenze elettriche della strada (semafori, illuminazione pubblica, illuminazione dell’opera di scavalco) o eventuali residenze limitrofe alla strada. La struttura di pavimentazione potrà

ospitare inoltre marker luminosi ove fossero necessari quale integrazione delle disposizioni segnaletiche o per la presenza di frequenti condizioni di nebbia.

5.4. Barriere di sicurezza

Le nuove barriere di sicurezza installate sull’opera di scavalco, sia essa di attraversamento che di svincolo, sono previste, nell’idea progettuale sviluppata, di tipo metallico. Le barriere proseguiranno senza soluzione di continuità negli elementi longitudinali principali sul rilevato di approccio, fino alla maggiore tra le seguenti lunghezze: la maggiore tra la lunghezza minima di funzionamento delle barriere bordo ponte e di quelle da bordo rilevato formanti il sistema “misto” di protezione, ai sensi della normativa vigente; la somma tra la luce dell’opera e 2/3 della lunghezza di funzionamento su entrambi i lati dell’opera; la lunghezza delle barriere fino alla sezione ove la protezione non è più necessaria in relazione all’altezza del rilevato o alla conformazione delle pendenze delle sue scarpate. Le nuove barriere saranno poi, eventualmente, raccordate con idonea transizione alle barriere esistenti lungo la strada in approccio al cavalcavia. In presenza di dispositivi di margine quali reti di protezione o barriere acustiche l’idea progettuale, in linea di principio, prevede l’impiego di sistemi disaccoppiati, che garantiscono minori costi di manutenzione. Le caratteristiche tipologiche dell’opera consentono però, ove fosse necessario o ritenuto preferibile, l’installazione di sistemi integrati.

5.5. Protezioni antifoniche

A seconda del contesto in cui può essere inserito il cavalcavia, nelle sue differenti declinazioni geometrico-funzionali, gli interventi di mitigazione nei confronti della sorgente sonora veicolare possono acquisire un’importanza fondamentale al fine di garantire il rispetto dei limiti di immissione di rumore richiesti presso gli eventuali ricettori posti in prossimità dell’infrastruttura asservita e/o interferente. La sezione dell’impalcato proposta è in grado di recepire ogni tipo di soluzione di barriera fonoassorbente, garantendo in ogni condizione di esercizio la larghezza di deflessione necessaria alla barriera di sicurezza per contenere gli urti. Tale schermo acustico potrà integrarsi al paesaggio circostante mediante parti opache realizzate con materiali ecosostenibili e riportanti le cromìe tipiche del contesto in cui viene inserito il manufatto (tipo Trespa), oppure valorizzando il punto di vista rialzato, optando per tratti trasparenti fonoisolanti. Inoltre, nello sviluppo della protezione antifonica, la conformazione delle spalle previste garantisce continuità alla transizione rilevato-ponte, migliorandone fortemente gli aspetti prestazionali, tipicamente critici, e la valenza estetica.

5.6. Dispositivi di illuminazione e cablaggio delle reti e degli impianti

I dispositivi di illuminazione previsti saranno del tipo ad alta efficienza con prestazioni fotometriche ottimizzate per un massimo risparmio dei costi energetici e di manutenzione, e saranno composti da un sistema di lenti ad elevate prestazioni fotometriche, motori LED con combinazioni flessibili di moduli LED, possibilità di integrazione sistemi Qwlet e relativi sensori, sistemi Thermix per prestazioni a lunga durata e aggiornamento intelligente con FutureProof. È previsto l’inserimento di un sistema di telegestione e telecontrollo a onde radio che permetterà di avere sotto controllo ogni singolo corpo illuminante in quanto dotato di antenna con funzioni di ricevitore/trasmettitore e mediante apposita rete connessa ad un concentratore, inserito nel quadro elettrico di potenza, permetterà di dialogare direttamente mediante apposito indirizzo IP su rete Web, per avere il controllo di tutti i corpi illuminanti. In particolare il sistema proposto potrà essere “remotato” su qualsiasi sistema che l’ente riterrà necessario (piattaforma ANAS, servizio di manutenzione, sistemi di statistica, ecc.) in base alla condivisione di indirizzi IP e di password. Il cablaggio delle reti e degli impianti sarà sviluppato con l’ottica di garantire una configurazione architettonica con linee e caratteristiche funzionali perfettamente adeguate ai vari siti di installazione.

5.7. Dispositivi antinebbia

Sono previsti appositi dispositivi di segnalazione e delineamento antinebbia, negli opportuni contesti territoriali, con lampada a Led e conforme alla norma UNI EN 12352 secondo direttiva CPD e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare potranno essere utilizzati sistemi applicati o direttamente su guard rail, sicurvie e new jersey, oppure su piedistallo universale oppure ancora con staffa metallica per applicazione su palo. Completerà il sistema una sonda elettronica di rilevamento in grado di rilevare la presenza di nebbia, fumi,

pulviscolo, neve, grandine, pioggia intensa e attivare/disattivare automaticamente le centraline collegate ai sistemi di segnalazione, regolato da un quadro elettrico unico di potenza completamente automatizzato controllato da remoto.

5.8. Raccolta acque meteoriche

È prevista la raccolta delle acque meteoriche con apposito sistema, in grado di trattare le acque di dilavamento del fondo stradale. Il sistema sarà composto da uno scolmatore che invierà la prima acqua ad un sistema di trattamento in continuo con disoleatore per garantirne la sedimentazione e la facile asportazione dei prodotti oleosi presenti, alimentante un serbatoio di raccolta acque chiare adatte all’irrigazione. L’acqua di by pass e quindi non inquinata, sarà inviata direttamente al serbatoio d’irrigazione, il quale avrà a bordo una elettropompa in grado di pressurizzare l’acqua in uscita ed inviarla al sistema di irrigazione previsto, normalmente subirrigazione.

LE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE E LE PRINCIPALI FASI REALIZZATIVE CON INDICAZIONE DEI PRESIDI 6.

DI MITIGAZIONE SIA SULLE COMPONENTI ANTROPICHE CHE AMBIENTALI

La presente sezione illustra la definizione del processo di cantierizzazione afferente all’idea progettuale proposta. L’impostazione metodologica che ha guidato le diverse fasi di elaborazione delle soluzioni di seguito illustrate, è volta ad ottimizzare il processo realizzativo delle stesse e, contemporaneamente, a ridurre i potenziali impatti dei cantieri sulle molteplici funzionalità che saranno presenti negli ambiti territoriali interessati dalle lavorazioni. Questo ha determinato la necessità di individuare, fin dall’inizio della sequenza realizzativa proposta, disposizioni che affiancassero alla massima efficienza prestazionale nel contenimento dei potenziali impatti critici, la definizione di un processo realizzativo metodologico preciso e scientifico. Il raggiungimento degli obiettivi che caratterizzano la proposta, quindi, sono informati:

• al conseguimento di un’organica articolazione del processo di cantierizzazione dell’opera in relazione alle scelte costruttive e progettuali operate;

• all’attuazione di un programma operativo dei lavori in grado di ridurre significativamente l’impronta ambientale ed emissiva delle proprie fasi costruttive, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali, prestazionali e strutturali delle opere e delle relative tempistiche costruttive, ed altresì in grado di accogliere ed incentivare le più innovative tecnologie afferenti ai presidi di salvaguardia e di tutela ambientale nei confronti delle componenti biotiche, abiotiche ed antropiche potenzialmente interferite dalle azioni di cantierizzazione, nonché efficace nella riduzione significativa delle potenziali interferenze dei lavori con la mobilità locale e con tutte le tipologie di utenti.

In relazione all’analisi condotta, il processo di cantierizzazione è programmato in modo tale da ottimizzare la sequenza realizzativa che prevede 3 Macrofasi principali:

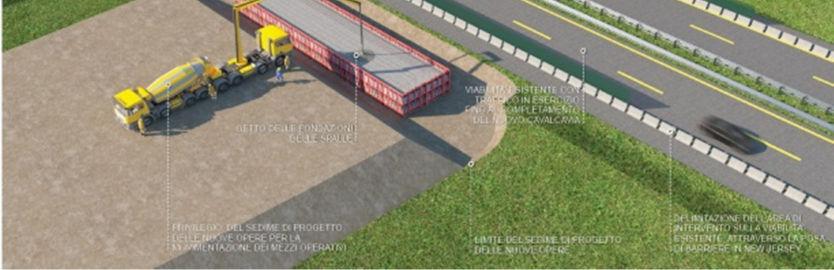

Macrofase 1 (vedasi anche figura a fianco estratta dalla Tavola 3/4) in cui si prevede:

a) esecuzione delle opere di accantieramento: delimitazione dell’area di cantiere attraverso posa new-jersey in c.a. lungo la viabilità sovrappassata ed utilizzo di una recinzione di cantiere integrata con teli antipolvere;

b) preparazione del piano di posa dei rilevati (scotico e bonifica) ed esecuzione degli scavi;

c) esecuzione delle opere di sottofondazione;

d) inizio della posa dei rilevati costituenti le rampe di approccio al nuovo cavalcavia;

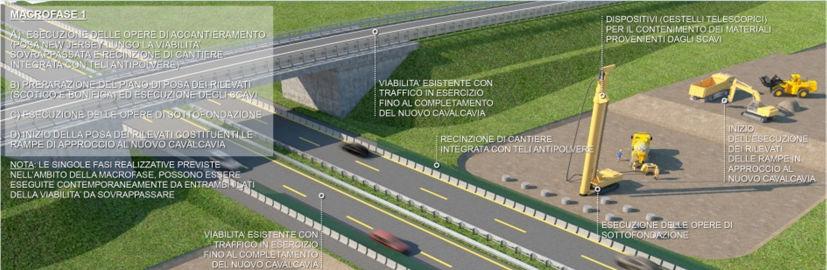

Macrofase 2 (vedasi anche figura a fianco estratta dalla Tavola 3/4) dove si procederà con:

e) l’esecuzione dei getti per le fondazioni delle spalle;

f) getti di completamento delle spalle (porzione inclinata) con l’ausilio di cassero sorretto da puntelli provvisori;

g) il preassemblaggio dell’intero graticcio di travi e traversi del nuovo impalcato a tergo delle spalle;

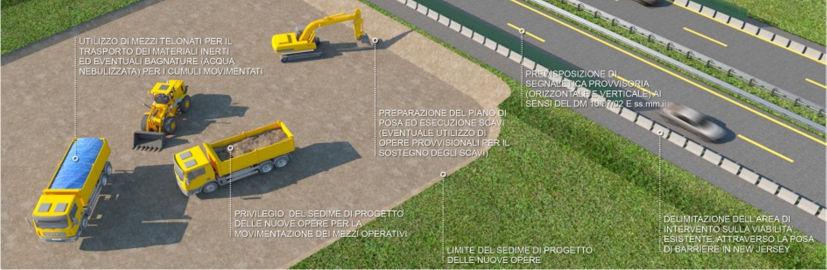

Macrofase 3 (vedasi anche figura a fianco estratta dalla Tavola 3/4) in cui saranno realizzati:

h) il varo dell’impalcato metallico del nuovo cavalcavia, completo di cassero metallico a perdere ed armatura soletta (interruzione per una notte del traffico in esercizio sulla viabilità sovrappassata);

i) il getto della soletta di completamento dell’impalcato del nuovo cavalcavia (interruzione per una notte del traffico in esercizio sulla viabilità sovrappassata).

Si evidenzia che, per ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dell’opera, si potrebbe anche varare l’intera campata con già assemblate eventuali predalles in acciaio, in modo da poter successivamente lavorare sopra la nuova struttura per il completamento della soletta senza dover richiedere ulteriori interruzioni di traffico, altrimenti necessarie per la posa delle tradizionali predalles in c.a. In caso si voglia ridurre l’impegno sui puntelli provvisori si potrà, una volta varate le travi metalliche, vincolarle alle spalle prima del getto della soletta in modo da far lavorare la struttura già per questo carico ad arco-portale. Completata la realizzazione della soletta si potrà procedere con l’ultimazione dei rilevati e delle opere di finitura. Tali attività potranno svolgersi con il traffico in esercizio sulla viabilità esistente.

Ciò premesso gli aspetti fondamentali che caratterizzano il piano di cantierizzazione possono sintetizzarsi in:

• programmazione della sequenza realizzativa che consente di completare le opere con tempistiche contenute grazie alla possibilità di eseguire le singole lavorazioni contemporaneamente da entrambi i lati della viabilità da sovrappassare (vedasi anche precedenti Macrofasi 1 e 2);

• fasi costruttive che possono sfruttare la notevole flessibilità dell’opera, che consente di: mantenere inalterata la propria concezione strutturale in funzione delle diverse casistiche geometrico-funzionali che si possono presentare; programmare una ripetitività delle lavorazioni nel caso siano presenti più cavalcavia, all’interno di uno stesso lotto, anche con geometrie differenti. In caso di variazione della larghezza dell’opera di attraversamento, infatti, si potrà passare da un impalcato a due travi ad un impalcato a tre travi, semplicemente adeguando le dimensioni della sola parte centrale, a sezione costante, del corpo spalla;

• minor soggezione temporale e fisica dell’esercizio stradale. La sequenza proposta, infatti, garantisce sempre l’esercizio del traffico sulla viabilità esistente. Unici vincoli al traffico in esercizio possono essere: l’eventuale predisposizione di corsie di marcia con larghezza temporaneamente ridotta a fini sicuristici (limitatamente al tratto interessato dai lavori). A tal proposito sarà predisposta l’opportuna segnaletica provvisoria ai sensi del DM 10/07/02 e ss.mm.ii; due chiusure notturne della viabilità attraversata in corrispondenza del varo dell’impalcato del nuovo cavalcavia e del getto della soletta di completamento;

• riduzione dei potenziali disagi generati dalle lavorazioni sulla popolazione esposta. La rapidità di esecuzione presenta il cantiere come risorsa per le comunità interessate dai lavori, con garanzia: della fruibilità della viabilità sovrappassata dalla nuova opera (lavori esterni alla sede stradale esistente); della fruibilità dell’eventuale viabilità esistente in sovrappasso (nuovo cavalcavia fuori sede); della disponibilità, al termine dei lavori, di un’infrastruttura efficiente e sicura, inserita nel contesto ambientale circostante (sostituzione di un cavalcavia esistente ovvero nuovo cavalcavia di svincolo);

• scelta dei percorsi di collegamento tra i fronti di cantiere e i poli di fornitura dei materiali, che privilegia il sedime di progetto (riduzione delle interferenze fra i mezzi d’opera ed il traffico sulla viabilità sovrappassata);

• ottimizzazione del bilancio materiali con riduzione dei fabbisogni dei materiali da rilevato. Rispetto ad un cavalcavia tradizionale l’idea progettuale proposta genera un risparmio di materiale inerte pari a:

- 26.2% nel caso di nuovo cavalcavia di attraversamento;

- 12.2% nel caso di nuovo cavalcavia di svincolo.

Tali riduzioni di fabbisogno equivalgono anche ad un inferiore impatto in termini di polveri e rumore sui ricettori posti lungo le viabilità individuate per il trasporto dei materiali (riduzione del numero di viaggi dei mezzi d’opera);

• individuazione di presidi per mitigare i potenziali impatti sulle principali componenti ambientali quali: recinzione di cantiere integrata con teli antipolvere, localmente implementabile con protezioni antifoniche temporanee, a schermatura di eventuali ricettori particolarmente prossimi alle attività di cantiere; mezzi telonati per il trasporto di inerti ed eventuali bagnature (dispositivi di nebulizzazione dell’acqua) per i cumuli di materiali movimentati in presenza di avverse condizioni meteorolgiche; pianificazione di procedure di emergenza in caso di sversamento di sostanze potenzialmente inquinanti; macchinari per l’esecuzione delle opere di sottofondazione predisposte con convogliatori a tazze e nebulizzatore che mitigano la movimentazione dei materiali inerti prodotti durante la corrispondente attività; veicoli e macchine omologate di recente costruzione, con bassi livelli di rumorosità (strategia “Buy quiet”) e basse emissioni di inquinanti; macchine ed attrezzature di cantiere dotate di avvisatori acustici di retromarcia tipo bbs-tek con segnale sonoro a banda larga intermittente (White Sound Warning Alarms).