IL NUOVO OSPEDALE

DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

ATTRAVERSO IL DISEGNO ATTENTO DEGLI

AMBIENTI, LA QUALITÀ E LA GARANZIA DELLE

RELAZIONI, L’APPLICAZIONE DELLE PIÙ AVANZATE

TECNOLOGIE CLINICHE E LE MIGLIORI CONDIZIONI

DI COMFORT AMBIENTALE E DI STIMOLI

SENSORIALI, L’ARCHITETTURA DIVENTA INTERPRETE

ATTIVA DI UN GRANDE PROCESSO DI INNOVAZIONE, IN GRADO DI INCIDERE POSITIVAMENTE NEL

QUOTIDIANO PERCORSO DI CURA DEL BAMBINO E

DELL’ADOLESCENTE MALATI

CREDITS

COMMITTENTE

Fondazione Ospedale dei Bambini di Parma o.n.l.u.s.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Sergio Beccarelli Architetto

Coordinatore e responsabile della progettazione architettonica e della direzione artistica dei lavori

Pier Paolo Corchia Ingegnere

Filippo Viaro Ingegnere

Paolo Brescia Architetto

Tommaso Principi Architetto

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Pier Paolo Corchia Ingegnere

Responsabile della progettazione strutturale e della direzione operativa dei lavori

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E DATI

Luciano Zanni Ingegnere

Responsabile della progettazione e della direzione operativa dei lavori

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

Filippo Borrini Ingegnere

Responsabile della progettazione e della direzione operativa dei lavori

Ubaldo Nocera Ingegnere

STUDIO GEOLOGICO - GEOTECNICO

Carlo Caleffi Geologo

Francesco Cerutti Geologo

STUDIO ACUSTICO E PROGETTO SICUREZZA

STUDIO QSA

Gabriella Magri Ingegnere

PROGETTAZIONE INTEGRATA DEGLI ARREDI

Sergio Beccarelli Architetto

Responsabile della progettazione e della direzione operativa dei lavori

PROGETTO SANITARIO E MODELLO PEDIATRICO

Giancarlo Izzi Dottore

Direttore della struttura complessa Pediatria e oncoematologia - Dipartimento Materno Infantile

CONSULENTI PER GLI STUDI SPECIALISTICI IN COLLABORAZIONE CON

PSICOLOGIA AMBIENTALE

LIGHT DESIGN

SOUND MASKING E SOUND DESIGN

ACCESSIBILITÀ ED ERGONOMIA

Giuseppe Virciglio Psicologo

Paolo Bertozzi Ingegnere

Alessandro Carlo Bertetti Ingegnere

Michele Grigolini Ingegnere

CRIBA E.R. - Centro Regionale d’informazione sul Benessere Ambientale

Marco Bondani Architetto

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

Documento di presentazione

IL NUOVO OSPEDALE

DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

5

PREMI E RICONOSCIMENTI

“LA CERAMICA E IL PROGETTO 2013”

VINCITORE NELLA CATEGORIA “ISTITUZIONALE”

Il nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stato selezionato quale progetto vincitore per la categoria “Istituzionale” del prestigioso concorso “La Ceramica e il Progetto 2013”, promosso da Confindustria Ceramica

“DIECI ANNI DI ARCHITETTURA: LE CENTO MIGLIORI OPERE REALIZZATE IN ITALIA”

PROGETTO SELEZIONATO

Il nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stato selezionato ed inserito da “Edilizia e Territorio” del Gruppo Sole 24 Ore nella prestigiosa classifica fra le cento migliori opere di architettura realizzate in Italia negli ultimi dieci anni

“THE PLAN AWARD 2015”

FINALISTA NELLA CATEGORIA “HEALTH”

Il nuovo Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” è stato selezionato quale progetto finalista per la categoria “Healt” (strutture e complessi sanitari) del prestigioso concorso “The Plan Award 2015”, promosso dalla rivista internazionale “The Plan - Architecture & Tecnologies in Detail”

“CENSIMENTO DELLE ARCHITETTURE ITALIANE DAL 1945 A OGGI”

IL PROGETTO DELL’OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA È STATO CENSITO IN QUANTO SODDISFA I SEGUENTI CRITERI DI VALUTAZIONE:

1. L’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale.

2. L’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale.

3. L’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive.

4. L’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata.

MIC MINISTERO DELLA CULTURA

LA SOSTENIBILITÀ, L’ETICA ED IL RISPETTO DEL CONTESTO

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI / IL CANTIERE VERDE

SAPER LEGGERE ED INTERPRETARE IL CONTESTO

SODDISFARE I BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ

L’IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SERVIZI IL COMFORT AMBIENTALE SOSTENIBILE

COMPETENZA, AFFIDABILITÀ E PROCESSO INTEGRATO

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI MATERIALI / L’INTEGRAZIONE FRA LA PROGETTAZIONE E IL PROCESSO COSTRUTTIVO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI COSTRUZIONE E DEL BUDGET

IL MODELLO PEDIATRICO DI RIFERIMENTO

SI RIFERISCE AGLI ODIERNI CRITERI DI ALLEANZA TERAPEUTICA, GRADUALITÀ

DELLA CURA E UMANIZZAZIONE DEGLI

AMBIENTI OSPEDALIERI, ASSECONDANDO

IL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE “NON TUTTO DEL BAMBINO MALATO È MALATO”.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

6

OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

COMMITTENTE: FONDAZIONE OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA onlus per conto di AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA

LOCALITÀ: PARMA

ANNO: 2006/2013

IMPORTO DELLE OPERE: € 34.000.000

PRESTAZIONE: CONCEPT, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI STATO DI ATTUAZIONE: REALIZZATO

INAUGURAZIONE: GENNAIO 2013

L’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla”, del quale Policreo s.r.l. ha realizzato concept, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento di un team multidisciplinare di specialisti, è stato realizzato sulla base di un articolato quadro esigenziale, formulato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, come primo obiettivo funzionale di un più ampio intervento afferente alla realizzazione del Nuovo Polo Materno Infantile; il modello pediatrico di riferimento si riferisce agli odierni criteri di alleanza terapeutica, gradualità della cura e umanizzazione degli ambienti ospedalieri, assecondando il principio secondo il quale “non tutto del bambino malato è malato”.

Un ospedale interpretato secondo questa chiave di lettura è chiamato a divenire un luogo estremamente stimolante dal punto di vista percettivo, offrendo opportunità ludiche, di svago e di creatività ai bambini e, al contempo, rispondere alle molteplici esigenze tecniche, funzionali e sanitarie garantendo i più elevati livelli di assistenza clinica, di comfort e qualità degli ambienti.

In quest’ottica il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma è la risultante dell’interazione e del dialogo costruttivo fra diverse competenze scientifiche e tecniche specialistiche opportunamente integrate e coordinate (progettisti, pedagogisti, psicologi ambientali e dell’età evolutiva, sound designers, specialisti nella facilitazione dell’accessibilità), supportate dalla puntuale condivisione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria finalizzata ad individuare le soluzioni più efficienti rispetto al quadro esigenziale e al modello sanitario. Tale percorso ha interessato la scala insediativa ed edilizia fino a raggiungere livelli di dettaglio relativi agli arredi e alle finiture interne perseguendo un approccio progettuale organico e integrato, ispirato ai criteri dell’umanizzazione e della psicologia ambientale per le diverse tipologie di ambienti e di utenti.

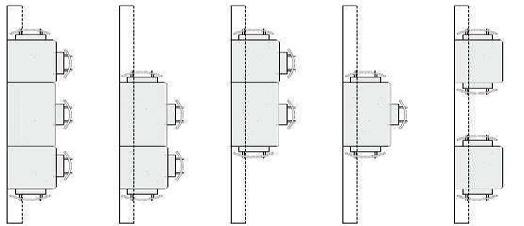

Particolari approfondimenti hanno riguardato la stanza di degenza, elemento cardine del Nuovo Ospedale dei Bambini, riconoscendo l’importanza di ricreare un luogo il più possibile domestico, accogliente e rassicurante in cui vengano favorite la relazione diretta e intima con il genitore e le opportunità di relazione e di gioco fra bambini, familiari e volontari.

Attraverso il disegno attento degli ambienti, la qualità e la garanzia delle relazioni, l’applicazione delle più avanzate

tecnologie cliniche e le migliori condizioni di comfort ambientale e di stimoli sensoriali, l’architettura diventa interprete attivo di un grande processo di innovazione, in grado di incidere positivamente nel quotidiano percorso di cura del bambino e dell’adolescente malati.

Il quadro esigenziale formulato dall’AOU di Parma prevede la riorganizzazione e l’accentramento dell’offerta sanitaria materno-infantile in un nuovo Polo Materno Infantile da realizzarsi con due sequenzialità funzionali e temporali. L’Ospedale dei Bambini accentra le funzioni di area neonatologica e pediatrica, degenza day hospital, area ambulatoriale polispecialistica, di transizione e adolescentologia, diagnostica per immagini, blocco operatorio, astanteria e aree di integrazione socioassistenziale, la distribuzione delle funzioni prevede la connessione e l’integrazione con il futuro Ospedale delle Mamme che comprenderà le funzioni afferenti a ginecologia e ostetricia e area Universitaria per didattica e ricerca.

L’Ospedale dei Bambini prevede una dotazione complessiva di 99 posti letto, per una superficie di circa 14000 m2, con un rapporto superficie/posto letto di 141,5 m2; le dotazioni a verde risultano pari a 1800 m2. Sono presenti 28 camere doppie (di cui 3 filtrate) e 14 singole filtrate suddivise fra degenza ordinaria, day hospital, degenza chirurgica e astanteria; gli ambienti di multidegenza sono suddivisi in Osservazione Neonatale (14 culle di cui 2 isolate), Terapia Intensiva Neonatale (6 posti letto isolati), Terapia intensiva pediatrica (4 posti letto isolati), Day Hospital Oncoematologico (5 posti di terapia); diverse camere singole sono state realizzate per consentirne l’ampliamento a degenze doppie.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

7

1. Prospetto Nord 2. Stanza di degenza a 2 posti letto 3. Pronto soccorso 4. Area di ingresso al piano terra 5. Day Hospital 6.

centrale 1 3 4 5 6 2

Cavedio

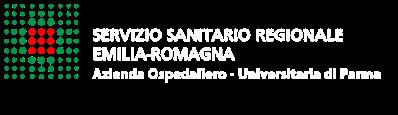

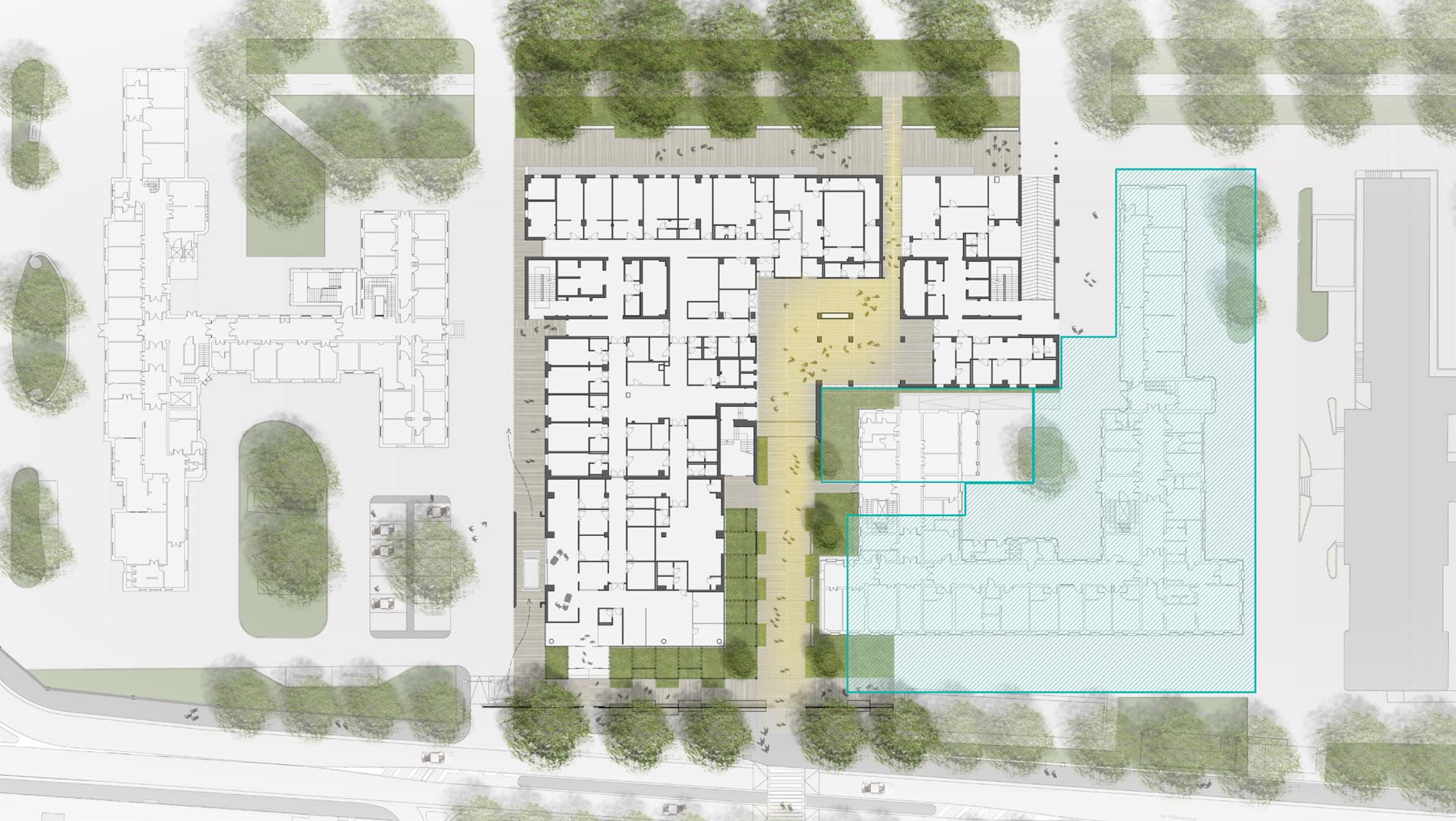

A. area di futura realizzazione

“Ospedale delle Mamme” Lotto II - polo materno infantile

1. Ingresso veicolare da ambito ospedaliero

2. Ingresso pedonale da ambito ospedaliero (manutenzione, approvvigionamento locali personale)

3. Rampa di accesso al piano interrato

4. Accesso dedicato operatori sanitari

5. Ingresso operatori sanitari e consulenze interne

6. Ingresso principale

7. Camera calda

8. Ingresso mezzi di soccorso

9. Accesso pedonale di urgenza (astanteria)

10. Ingresso pedonale principale

OSPEDALE DEI BAMBINI OSPEDALE DEI BAMBINI

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 1 2 3 4 6 5 7 8 9 10 A AMBITO TIPOLOGICO STORICO A PADIGLIONI OSPEDALE MAGGIORE DI PARMA AMBITO TIPOLOGICO A POLIBLOCCO 9

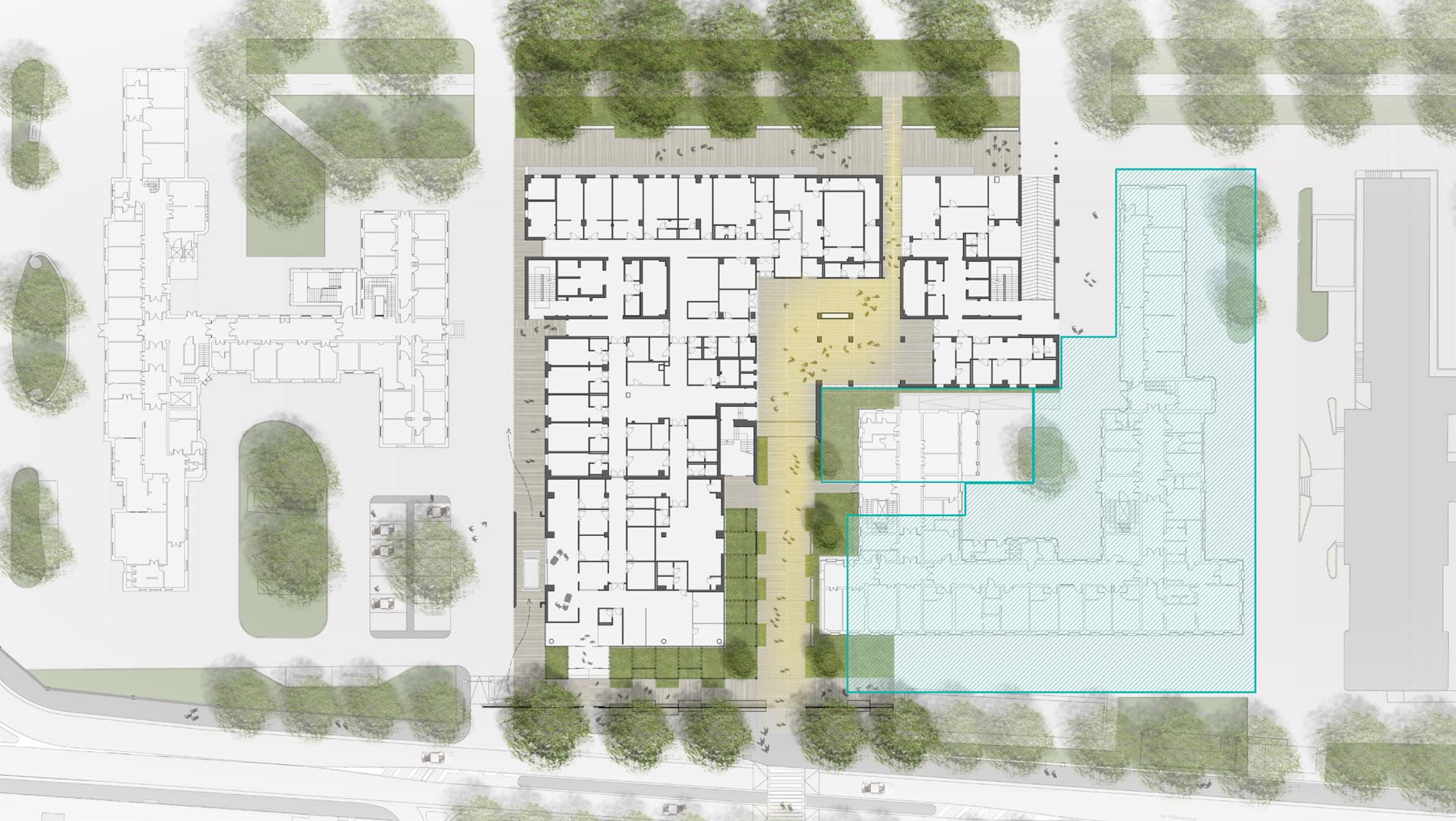

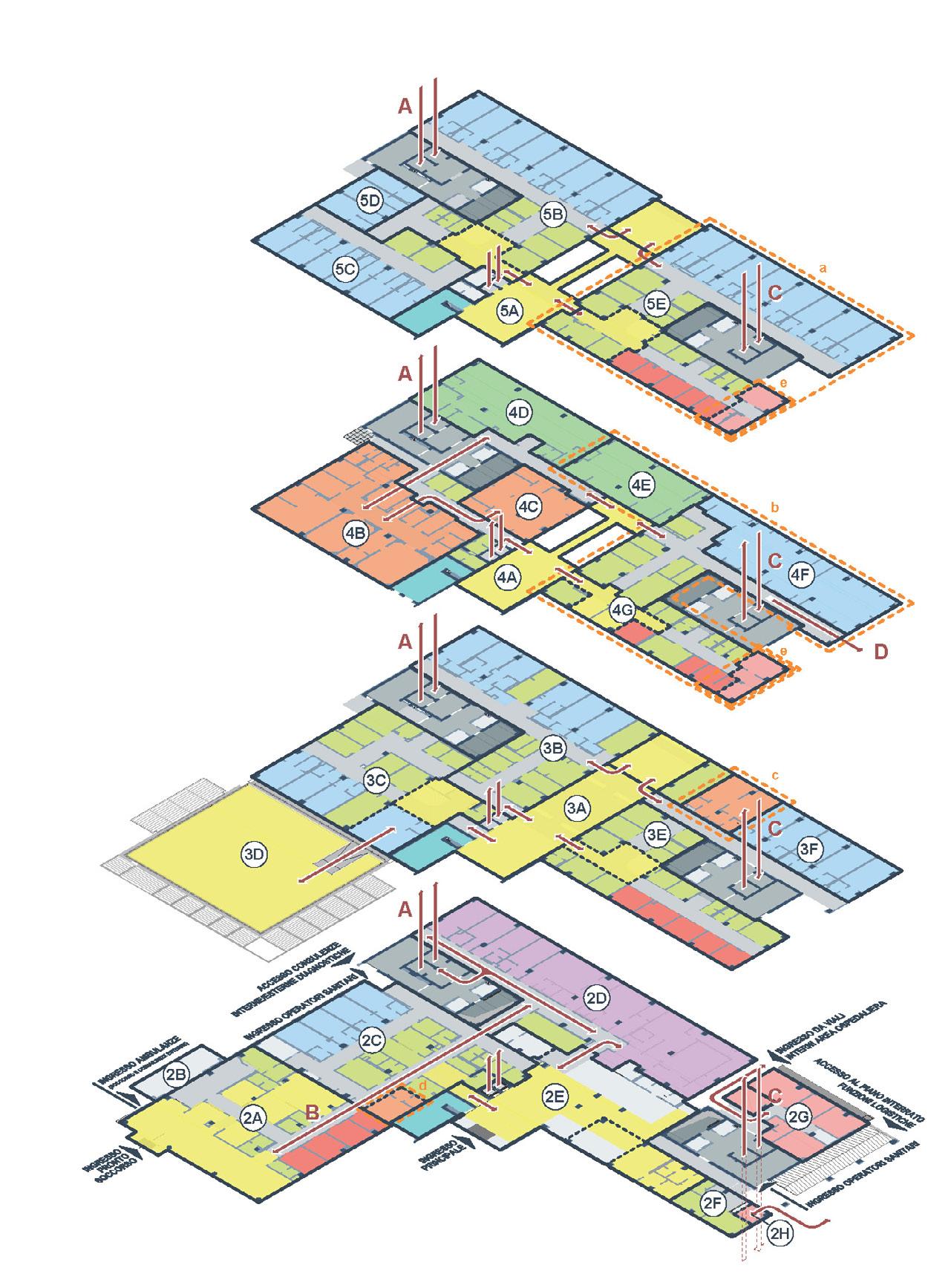

5° LIVELLO PIANO TERZO

4° LIVELLO PIANO SECONDO

2° LIVELLO PIANO TERRA

3° LIVELLO PIANO PRIMO

SUPERFICIE TOTALE 14.000 M2 TOTALE POSTI LETTO 99

TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 4 posti letto isolati

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 6 posti letto isolati

OSSERVAZIONE NEONATALE 14 culle (di cui 2 isolate)

DAY HOSPITAL ONCOEMATOLOGICO 5 posti letto

CAMERE SINGOLE 14 filtrate

CAMERE DOPPIE 28 (di cui 3 filtrate)

DEGENZE POLISPECIALISTICHE

AMBULATORI | MEDICHERIE

LOCALI PER ATTIVITÀ SANITARIE ED AMMINISTRATIVE DI REPARTO PREVISTE DALL’ ACCREDITAMENTO ACCOGLIENZA | ATTESE | SOGGIORNI

COMPARTO OPERATORIO

TERAPIA INTENSIVA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

LOCALI CON DESTINAZIONI SPECIFICHE

SOLUZIONI DISTRIBUTIVE E FUNZIONALI

SOLUZIONI DISTRIBUTIVE SPECIFICHE

AREA DI DEGENZA POLISPECIALISTICA ATTIVABILE IN PERIODI EPIDEMIOLOGICAMENTE INTENSI

AREA DI NEONATOLOGIA IN PROSSIMITÀ DEL FUTURO “OSPEDALE DELLE MAMME”

PRESENZA DI AMBULATORIO ALL’INTERNO DELL’AREA DI DAY SURGERY / DAY HOSPITAL

AREA DI DEGENZA POLISPECIALISTICA ATTIVABILE IN PERIODI DI PICCO EPIDEMICO

COLLOCAZIONE PROTETTA DEI LOCALI DI OSSERVAZIONE SALMA NEGLI AMBITI DI DEGENZA b c d e a

SISTEMA DEI PERCORSI

OFFERTA VERTICALE DIRETTA DEL BLOCCO OPERATORIO, DI TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA E NEONATALE

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTI CON FUTURO “OSPEDALE DELLE MAMME” A B C D

LIVELLO 5° PIANO TERZO

RELAZIONE DIRETTA DA FUNZIONI DI ASSISTENZA E URGENZA ALLA DIAGNOSTICA

MONTALETTIGHE DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE LOGISTICA

ACCESSO AL PIANO - ATTESA

DEGENZA ORDINARIA POLISPECIALISTICA

DEGENZA ISOLATA PER PATOLOGIE DIFFUSIVE

CAMERE DI POTENZIALE IMPLEMENTAZIONE DELL’OFFERTA DEGENZIALE

DEGENZA ORDINARIA POLISPECIALISTICA

ACCESSO AL PIANO - ATTESA

COMPARTO OPERATORIO

OSSERVAZIONE E RISVEGLIO

TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

OSSERVAZIONE NEONATALE

ACCETTAZIONE E AMBULATORI VISITE NEONATOLOGICHE

ACCESSO AL PIANO - ATTESA

ONCOEMATOLOGIA

LIVELLO 3° PIANO PRIMO

DAY-HOSPITAL ONCOEMATOLOGIA

GIARDINO PENSILE

AMBULATORI DAY SURGERY - DAY HOSPITAL

DEGENZA DAY SURGERY - DAY HOSPITAL

ATTESA, ACCETTAZIONE TRIAGE LIVELLO 2° PIANO TERRA

CAMERA CALDA

OSSERVAZIONE BREVE INTENSIVA

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

ATRIO INGRESSO PRINCIPALE(ATTESA DIAGNOSTICA E CAFFETTERIA)

PREPARAZIONE PAPPE / LATTI

AREA DIREZIONALE, FORMAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

NUCLEI SCALA PER GLI OPERATORI SANITARI

NUCLEI SCALA PER L’UTENZA CONNETTIVI

LOCALE

REDATTO

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

DA:

5A 5B 5C 5D 5E

3A 3B 3C 3D 3E 3F

EMERGENZE

DEL FUOCO 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H LIVELLO

VIGILI

4° PIANO SECONDO

4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G

10

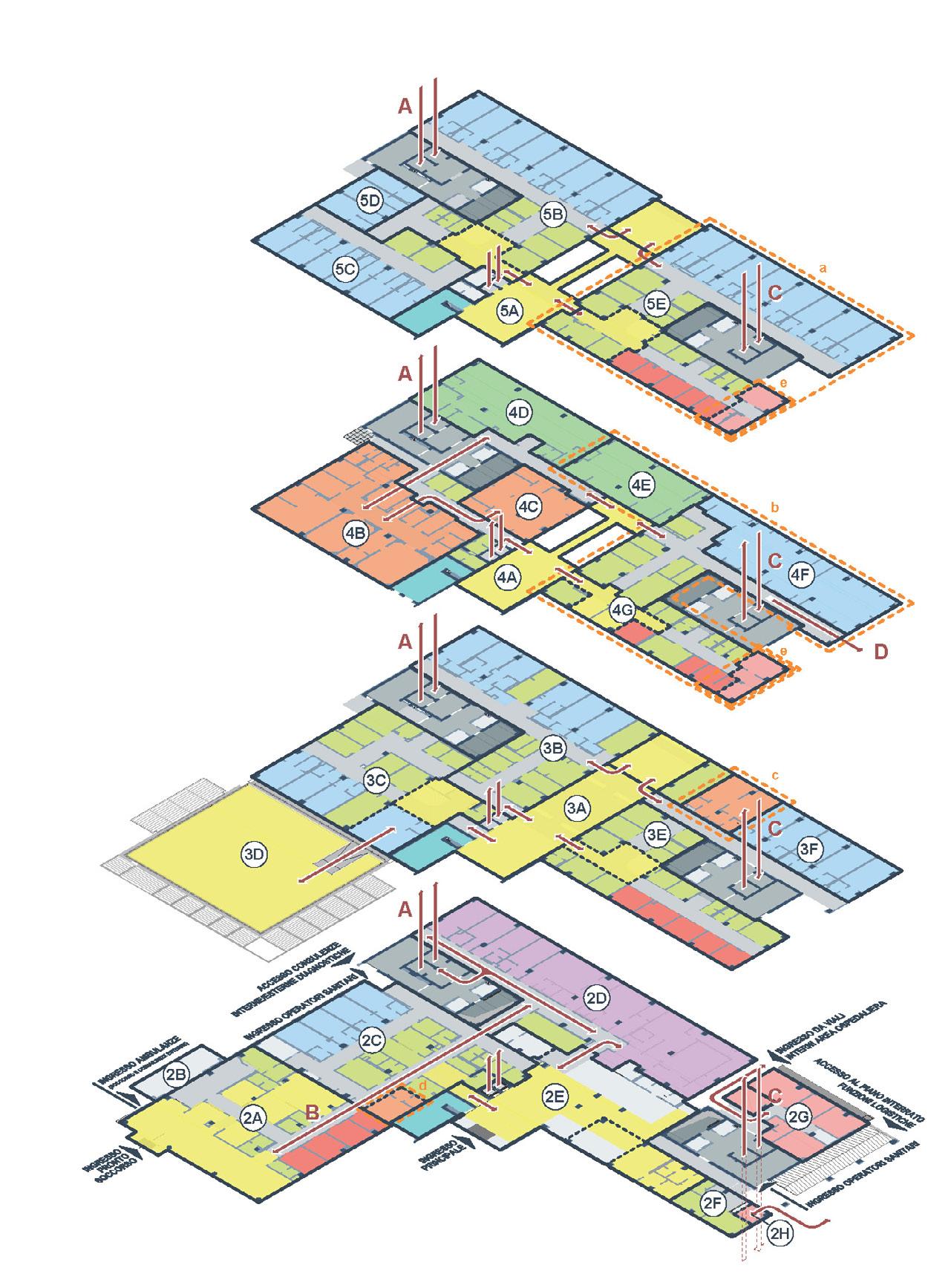

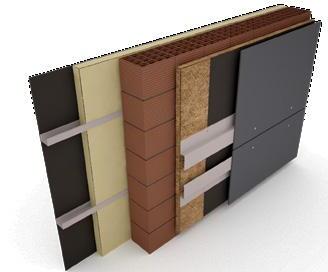

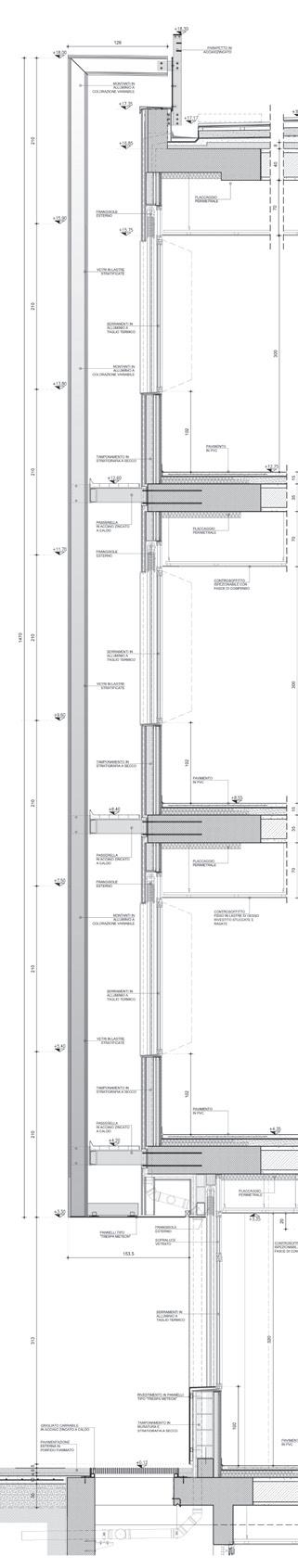

1. PACCHETTO DI COPERTURA

POTERE FONOISOLANTE RW 61 DB

TRASMITTANZA TERMICA 0,273 W/M2 K

SFASAMENTO > 24 H

2. SOLAIO INTERPIANO TIPO

TRA LOCALI RISCALDATI

POTERE FONOISOLANTE RW 56 DB

3. MURO ESTERNO DEI PIANI SUPERIORI CON SISTEMA A SECCO

POTERE FONOISOLANTE RW 66 DB

TRASMITTANZA TERMICA 0,267 W/M2 K

SFASAMENTO 15 H

POTERE FONOISOLANTE RW 56 DB

4. MURO ESTERNO DEL PIANO TERRA CON SISTEMA UMIDO

POTERE FONOISOLANTE RW 62 DB

TRASMITTANZA TERMICA 0,191 W/M2 K

SFASAMENTO 10 H

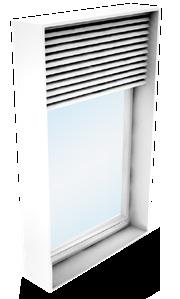

B. SERRAMENTO CON DISPOSITIVI DI OSCURAMENTO

POTERE FONOISOLANTE RW 45 DB

TRASMITTANZA TERMICA < 1,6 W/M2 K

SOLUZIONI DISTRIBUTIVE E FUNZIONALI

La morfologia architettonica e le soluzioni distributive adottate sono basate su schemi semplici e razionali al fine di assicurare ottimali interrelazioni fra funzioni interne ed esterne, l’impianto distributivo prevede l’organizzazione dei reparti di degenza per aree omogenee e per intensità di cura, sono state inoltre applicate le soluzioni più appropriate per garantire la massima fruibilità da parte degli utenti prevedendo un sistema di accessi dedicati, la collocazione dei servizi generali in aree facilmente accessibili dall’esterno, e l’aggregazione di tutti i servizi di diagnosi e cura senza posti letto.

I percorsi interni sono suddivisi lungo due direttrici principali: una riservata al pubblico ed una, più interna, ai flussi di tipo operativo, i visitatori accedono attraverso percorsi controllati, chiaramente identificabili e riconoscibili mentre appositi nuclei contenenti scale, montalettighe/montacarichi, sono predisposti per il collegamento verticale del personale, dei degenti e delle merci.L’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche sono elemento fondamentale nella definizione dei percorsi e degli itinerari per il Nuovo Ospedale dei Bambini, la collaborazione con il centro CRIBA di Reggio Emilia ha consentito di massimizzare la facilitazione della fruizione degli ambienti a tutte le categorie di utenti.

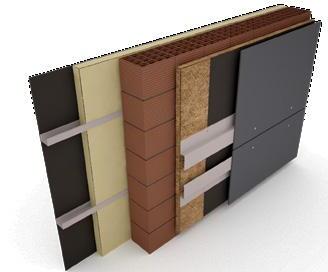

UN OSPEDALE ACCOGLIENTE, FAMILIARE E ATTENTO ALL’AMBIENTE

Nel nuovo ospedale dei Bambini di Parma la massima efficienza e funzionalità rispetto agli aspetti diagnostici, terapeutici, tecnologici trovano un ideale punto di contatto con la confortevolezza sostenibile degli ambienti, in termini di spaziosità, luminosità, colore, suoni, facilità di orientamento e possibilità di vivere sia spazi di privacy sia spazi relazionali. Le caratteristiche prestazionali ambientali, microclimatiche ed il benessere termico delle varie aree sono assicurate dalla scelta dell’orientamento dell’edificio e da innovative soluzioni tecnologiche integrate con la progettazione impiantistica. L’involucro dell’edificio è caratterizzato da una prima “pelle” prestazionale costituita da un tamponamento perimetrale ad alta efficienza di isolamento termico e acustico e serramenti vetrati a taglio termico; la seconda pelle, realizzata con elementi verticali in vetro temperato, stratificato e con particolari caratteristiche di protezione emissiva regola il livello di interazione climatica tra interno ed esterno caratterizzandosi, inoltre, come l’elemento identitario della struttura. I pacchetti murari previsti si differenziano a seconda del livello edilizio, prevedendo tecnologie a umido per il piano terra e partizioni verticali realizzate con tecnologia stratificata a secco per i livelli superiori, aumentando notevolmente la flessibilità e la sostenibilità dell’edificio in tutte le fasi del proprio ciclo di vita.

L’impiego di sistemi tecnologici innovativi, materiali naturali ed ecologici e di accorgimenti volti a ottenere la massima efficienza prestazionale dell’edificio, favoriscono il massimo comfort degli ambienti minimizzando al contempo i consumi energetici rendendo il Nuovo Ospedale dei Bambini un edificio sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

A. FACCIATA PRESTAZIONALE INTEGRATA

1 2 3 4 A B 11

REDATTO DA:

LA QUALITÀ DELLA LUCE

L’illuminazione di ogni ambiente è stata studiata in base alla diversificazione delle funzioni: spazi di attesa, degenze, percorsi, luoghi di lavoro e ambulatori presentano scenari luminosi personalizzabili che integrano luce artificiale, con intensità e temperature opportune, alla luce naturale.

Un orientamento ottimale e specifiche analisi parametriche hanno condotto a definire le superfici illuminanti più consone ai diversi ambienti garantendo adeguati livelli di illuminazione naturale, nella consapevolezza del ruolo che riveste l’ambiente luminoso nel percorso di cura.

LA PSICOLOGIA AMBIENTALE

Specifiche analisi sulla psicologia ambientale hanno condotto a definire le finiture cromatiche, tattili, sonore e olfattive più appropriate per le diverse tipologie di ambienti.

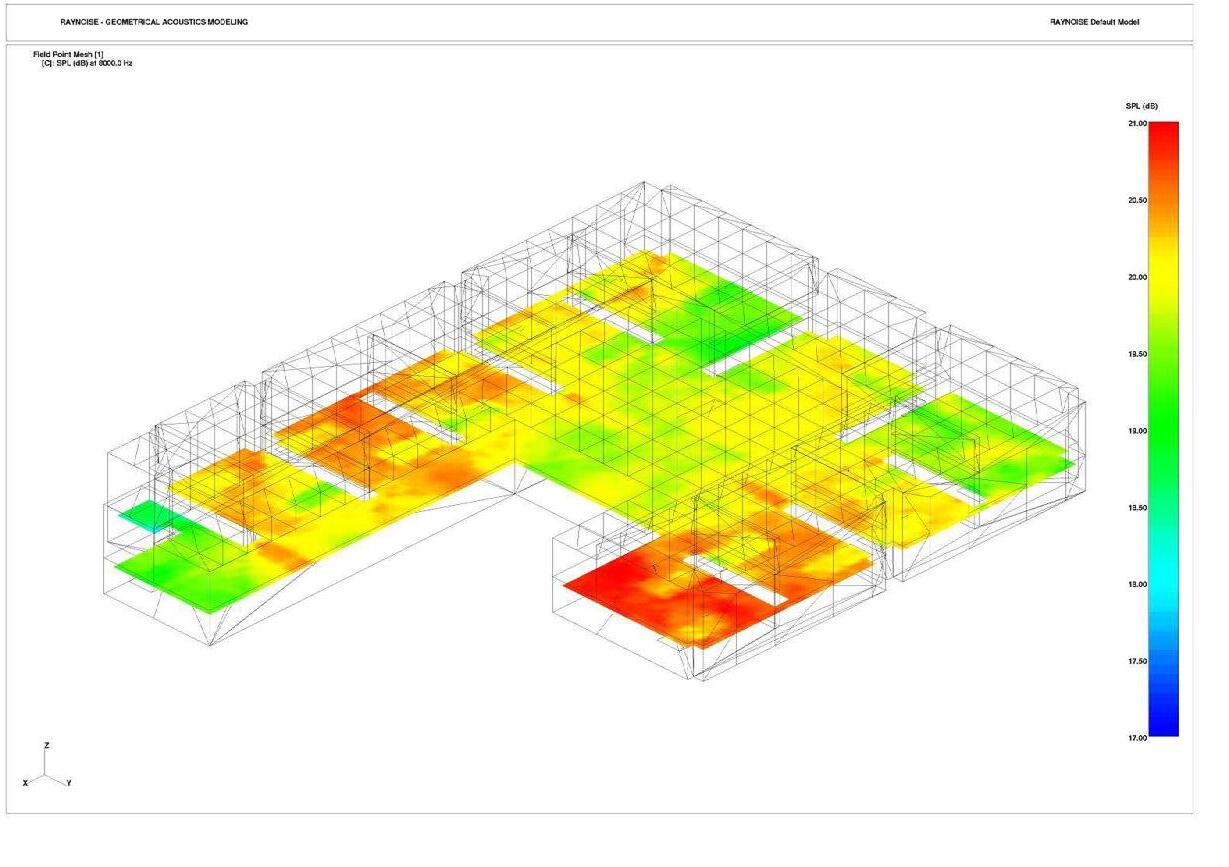

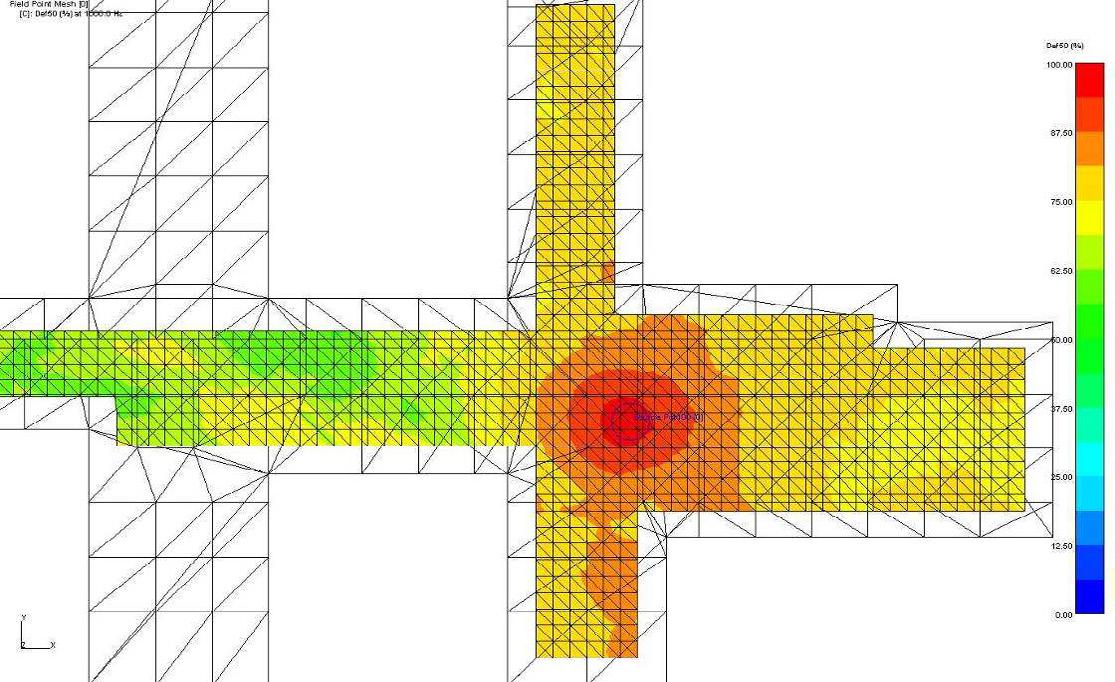

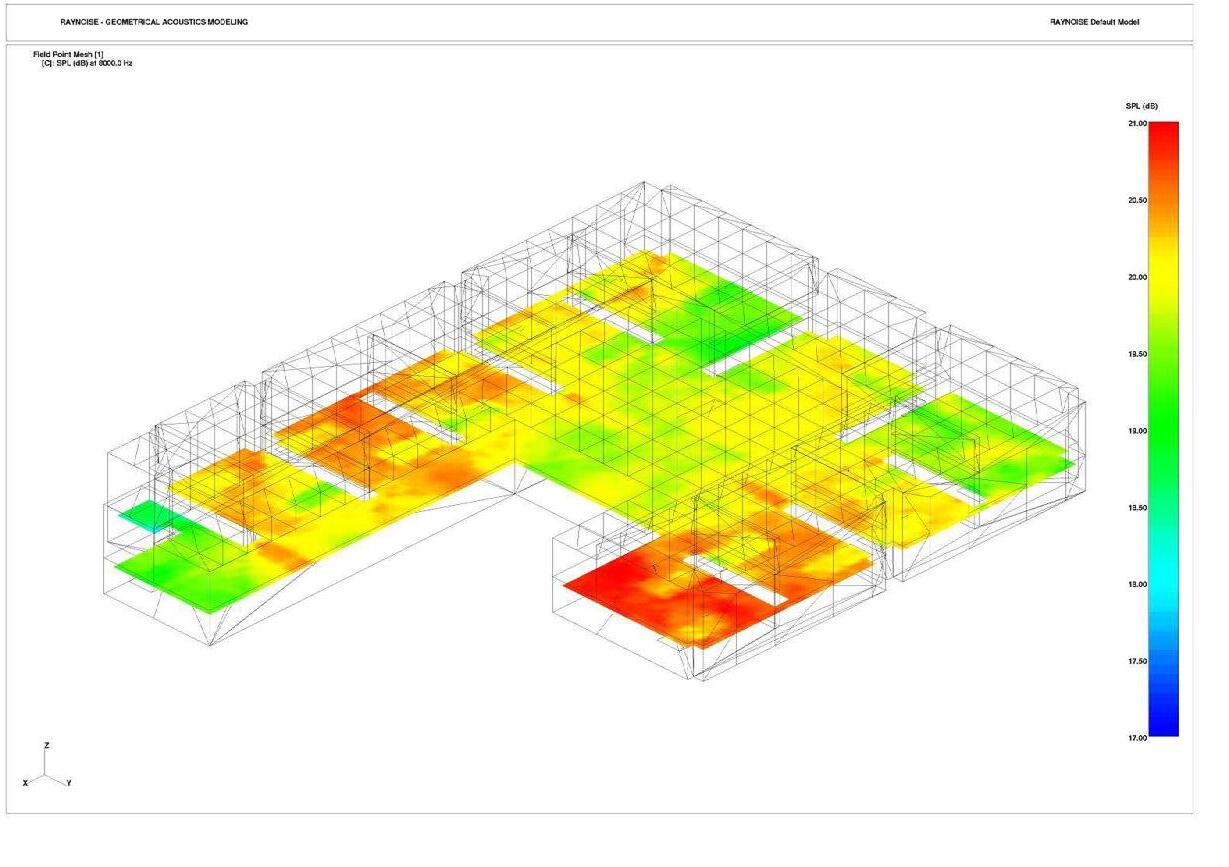

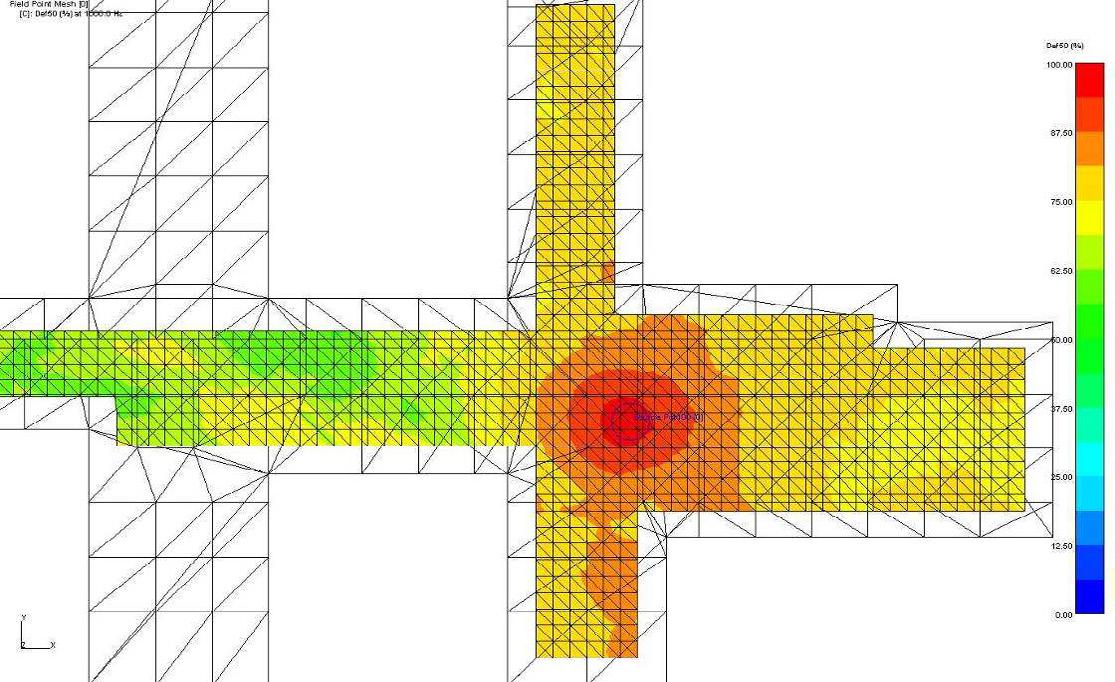

Sono stati definiti ambienti sonori e olfattivi particolari negli spazi di relazione e, in maniera più personalizzabile, nelle degenze ottenendo una stimolazione multisensoriale volta a favorire il percorso di guarigione; è’ stata inoltre sviluppata una mappa sonora che individua le zone più sensibili e ad alto livello di privacy prevedendo opportuni isolamenti acustici supportati da sistemi di sound masking.

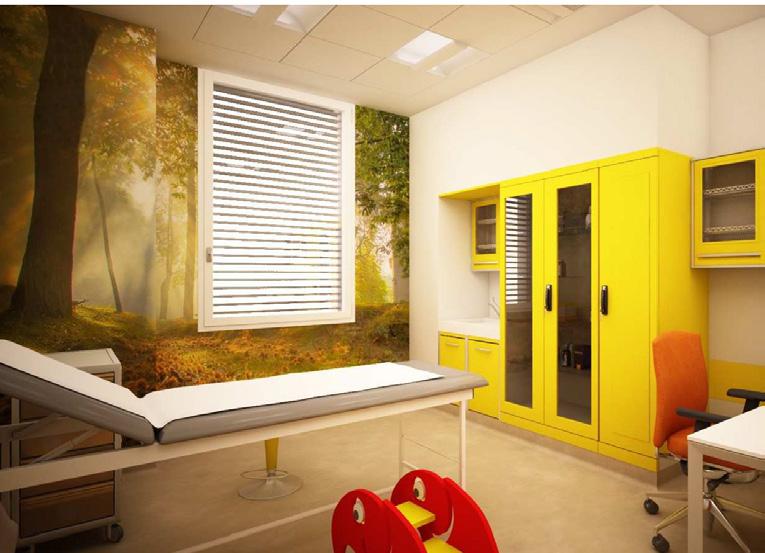

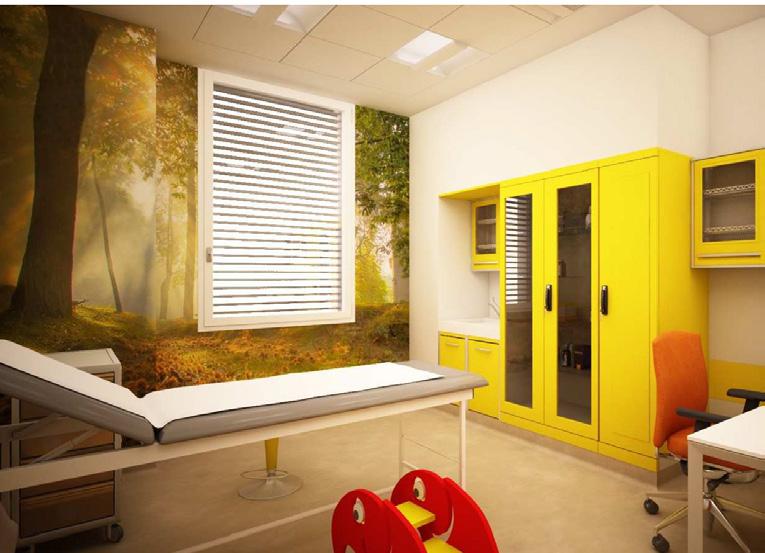

IL PROGETTO INTEGRATO DEGLI ARREDI

Le soluzioni architettoniche mirate alla realizzazione di un ospedale a misura di bambino sono state rafforzate attraverso un progetto integrato degli arredi che prevede inoltre l’impiego di soluzioni su misura o commerciali contribuendo a ricreare un ambiente familiare, di elevato comfort e qualità estetica anche nei luoghi dedicati al lavoro medici e operatori, nonchè a stimolare fantasia e creatività degli adolescenti e dei piccoli pazienti con elementi ludici e sensoriali; il cablaggio degli arredi consente inoltre maggior fruibilità e accessibilità degli ambienti e più elevati livelli di sicurezza per pazienti e operatori.

1. Studio illuminotecnico

2. Ingresso dell’Ospedale dei Bambini

3. Day Hospital

4. Ambulatorio medico

5. Soggiorno

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

1 2 3 4 5 12

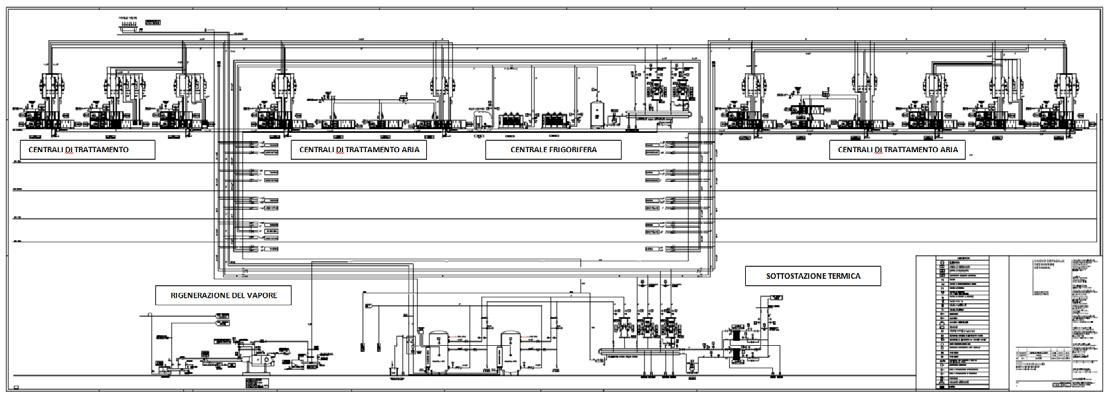

IMPIANTI MECCANICI

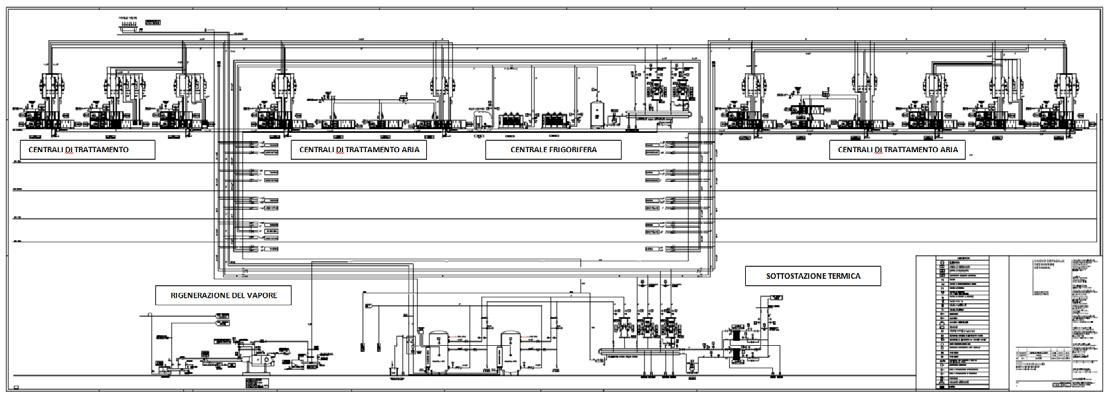

Gli impianti meccanici a servizio e corredo del nuovo fabbricato di Pediatria si inseriscono nella rete generale di distribuzione impiantistica dell’Ospedale. La produzione del calore destinato al riscaldamento ambientale è realizzata dalle sottostazioni di scambio termico ubicate al piano interrato. Il fluido caldo ed il vapore sono prelevati dalla rete generale dell’Ospedale. La sottostazione termica è costituita da due scambiatori di calore a piastra per una potenza scambiata di circa 2’000 kW cad. di cui uno è di scorta all’altro. Le pompe ed il collettore acqua calda sono installati nel locale tecnico al piano interrato; esso è dotato di n° 3 partenze con relative pompe di circolazione: un circuito per le batterie di riscaldamento sulle CTA e per le batterie di postriscaldamento in ambiente, un circuito acqua calda alle travi fredde 4 tubi ed un circuito per il primario ai bollitori produttori di acs.

La produzione di acqua refrigerata è effettuata da due refrigeratori di acqua monoblocco con condensazione ad aria del tipo a bassa emissione sonora dotato di compressori scroll e fluido frigorigeno R410a a basso impatto sullo strato di ozono stratosferico dimensionati per fornire una potenza frigorifera complessiva di 1’650 kW. Le pompe ed il collettore acqua refrigerata sono ubicati nel locale tecnico in copertura, vicino alla zona dei refrigeratori; il collettore freddo è dotato di due partenze con relative pompe di circolazione, una per le batterie acqua refrigerata delle CTA ed una per il circuito refrigerato delle travi a quattro tubi.

La produzione di acqua calda sanitaria è effettuata mediante N°2 accumulatori di acqua tecnica da 5’000 Litri cadauna al cui interno è presente un serpentino per la produzione istantanea. I termo accumuli sono integrati da scambiatore sferico alimentato da impianto solare termico in copertura per una superficie captante di circa 80 m2. L’acqua fredda a servizio delle cassette WC è alimentata e distribuita con un circuito a parte per l’eventuale impiego di acqua di recupero. Tutta l’acqua fredda potabile, ad eccezione di quella dei WC, è trattata da impianto di addolcimento. A servizio dell’impianto di produzione dell’ACS è presente un sistema di dosaggio di biossido di cloro per la disinfezione antilegionella. Le tubazioni dell’acqua fredda e calda potabile sono realizzate in AISI 316 con raccordi a pinzare, mentre quelle a servizio dei WC sono realizzate in multistrato.

Il vapore sterile per umidificazione è ottenuto con N°1 generatore indiretto completamente in acciaio inox. Lo scambiatore a fascio tubiero è alimentato con vapore di centrale in circuito chiuso da rete generale a servizio dell’intero comparto ospedaliero. Si è stimato un fabbisogno di vapore saturo da rete generale pari a 1360 kg/h a 5,5 bar. Dal lato mantello lo scambiatore è alimentato con acqua osmotizzata che evapora per produrre il vapore di consumo a perdere. La distribuzione del vapore sterile avviene con reti ed accessori in acciaio nero ad eccezione degli scaricatori di condensa. Il generatore è dotato di sistema automatico di spurgo in funzione del contenuto salino dell’acqua al fine di evitare incrostazioni.

L’impianto di climatizzazione a servizio delle degenze, degli ambulatori e dei locali a bassa specializzazione sanitaria è del tipo misto con aria primaria e terminali del tipo a Trave Fredda.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

A B C D E F A B C D E F 13

L’impianto di climatizzazione a servizio degli ambienti ad alta specializzazione sanitaria (tarapie intensive, neonatologia, comparto operatorio, ecc...) è del tipo a tutt’aria.

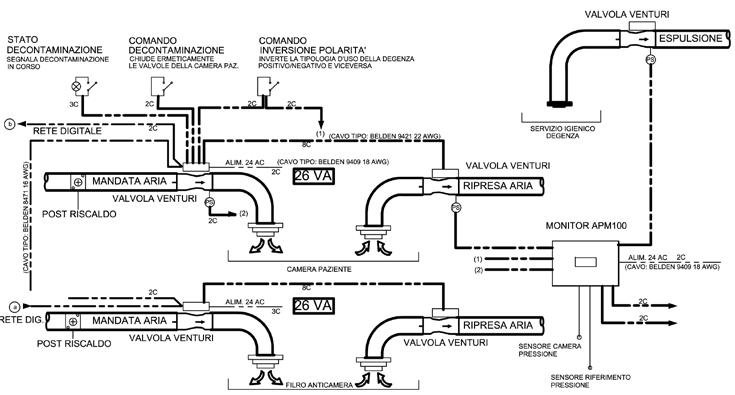

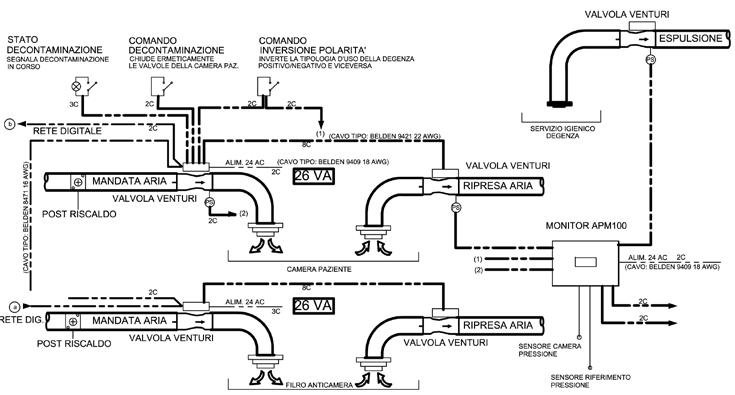

Le degenze filtrate sono servite da impianto a tutt’aria con batteria di postriscaldamento installata sul canale di mandata in ambiente: l’aria è immessa attraverso diffusori a getto elicoidale con filtro assoluto a bordo (H13) ed è ripresa da griglie a frontalino forato 60 x 60 cm installate a controsoffitto. Le degenze filtrate sono dotate di sofisticato sistema di regolazione della portata d’aria con valvole di regolazione a profilo venturi con controllo elettronico ad altissima precisione della portata d’aria in mandata e ripresa, con possibilità di commutazione di polarità; sono installate per ogni degenza n° 5 valvole, rispettivamente sul canale di mandata e sul canale di ripresa della degenza, sul canale di mandata e sul canale di ripresa del filtro e sul canale di estrazione del bagno.

All’esterno della degenza, sulla parete divisoria dal corridoio, verrà posizionato un monitor di controllo per sistema di commutazione di polarità (da infettivi a immuno depressi) e per la visualizzazione dello stato di pressione della stanza. Il controllo della temperatura in questi ambienti avverrà tramite sonde con potenziometro installate negli ambienti serviti, che controlleranno le valvole di regolazione a due / tre vie della batterie di postriscaldo installate in controsoffitto. Non è possibile un controllo diretto dell’umidità ambiente, che viene regolata come valore “medio di zona” dall’impianto di ventilazione meccanica.

La supervisione e la regolazione automatica degli impianti di climatizzazione è eseguita da un sistema di Building Management (BMS) costituito da una unità centrale composta da un PC, video a colori, stampante e scheda di comunicazione. L’unità centrale è in grado di visualizzare a video, secondo schemi funzionali già utilizzati dalla Azienda Ospedaliera, sia le centrali termo frigorifere, che le centrali di trattamento dell’aria che i regolatori ambiente. E’ inoltre in grado di visualizzare e modificare i set point, di temperatura dei fluidi e temperatura ambiente, i valori letti dalle sonde, la percentuale di apertura dei servomotori, lo stato e l’allarme delle pompe, dei ventilatori.

L’impianto di distribuzione di gas medicinali ha una configurazione ad anello in modo tale che ogni compartimento antincendio (tipicamente mezzo piano) possa essere intercettato senza creare disservizi agli altri. Le alimentazioni di O2, la CO2 e il N2O sono derivate dalla rete generale del comparto Ospedaliero mentre il vuoto Endocavitario e l’aria medicinale e tecnica sono garantite da centrali a servizio esclusivo del fabbricato posta al piano interrato.

L’impianto è stato progettato e realizzato per soddisfare le contemporaneità massime di funzionamento delle prese terminali definite dagli standard in uso dalla AO.PR.

L’impianto idrico antincendio sarà alimentato dalla rete idrica generale dell’ospedale. La protezione interna è garantita da N°62 idranti UNI45 da incasso a parete disposti nel rispetto della UNI 10779, mentre la protezione esterna è affidata a idranti soprasuolo UNI70 disposti lungo il perimetro del fabbricato ad una distanza l’uno dall’altro non superiore a 60 m e a circa 7 m dal filo del fabbricato.

Essendo il fabbricato dotato di facciata del tipo a doppia pelle si è deciso di rispettare la circolare 5643 del 31/03/2010 recante i “Requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate

degli edifici civili”. Dal punto di vista dell’impianto idirico antincendio questa ha compartato la progettazione e l’installazione di impianto sprinkler a diluvio in grado di erogare 10 l/min a m nelle zone di facciata sovrastanti le uscite di sicurezza. Sono quindi presenti n°4 valvole sprinkler a diluvio ciascuna a servizio di una zona attivabile singolarmente mediante pulsante manuale collocato nel locale di gestione delle emergenze. Lungo la viabilità di accesso degli automezzi dei VV.F. sono presenti in apposito manufato segnalato e protetti contro il gelo n°3 attacchi motopompa conformi alla UNI 10779 a servizio singolarmente dei seguenti circuiti: sprinkler, idranti interni UNI45 e idranti esterni UNI70. E’ inoltre presente all’interno dello stesso manufatto un attacco di prelievo utile ai VVF per il riempimento dell’autobotte in caso di incendio in altro edificio.

REDATTO DA:

1. Schema generale di impianto di climatizzazione

2. Sistema di controllo delle pressioni e delle portate

3. Trave fredda

4. Degenza polispecialistica

5. Osservazione neonatale

6. Sala operatoria

1

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

2

3 14

REDATTO DA:

Note:

A. Gas medicali integrati nell’arredo

B. Trave fredda

C. Griglie di mandata e di ripresa Integrate nel controsoffitto metallico a tenuta

D. Gas medicinali

E. Diffusore

F. Griglie di ripresa

DEGENZA POLISPECIALISTICA

Le degenze ordinarie, oltre agli studi medici, alle attese ed ai corridoi, sono servite da impianto di climatizzazione del tipo misto con aria primaria e travi fredde a quattro tubi. Le travi fredde sono installate a controsoffitto dei vari ambienti; l’aria primaria è immessa attraverso la trave fredda stessa, e regolata da una serranda di regolazione manuale installata sul canale di collegamento alla trave. La ripresa dell’aria dagli ambienti avviene dai servizi igienici per quanto riguarda le degenze e da griglie a controsoffitto 60 x 60 cm con frontalino forato negli ambulatori, lavoro infermieri e medici e negli studi medici. Per le zone corridoi è effettuata solo una immissione dell’aria, in quanto la ripresa avviene per bilanciamento delle portate estratte dalle zone servizi igienici presenti nelle zone comuni, ai vari piani. Le prese dei gas medicinali sono integrate nell’arredo.

OSSERVAZIONE NEONATALE

Le terapie intensive e la Neonatologia sono servite da impianto a tutt’aria con batterie di post, installate sul canale di mandata in controsoffitto ciascuna in corrispondenza dell’ ambiente servito. L’aria è immessa attraverso diffusori a getto elicoidale con filtro assoluto a bordo (H13), e ripresa da griglie a frontalino forato 60 x 60 cm installati a controsoffitto. I Box della terapia intensiva e le degenze isolate della neonatologie sono dotate di sistema di controllo elettronico venturi della portata d’aria e della pressione con cambio di polarità da infettivi a immuno depressi. Il controllo della temperatura avverrà tramite sonde con potenziometro installate negli ambienti serviti, che controlleranno le valvole di regolazione a due/tre vie della batterie di postriscaldo installate in controsoffitto. Le prese dei gas medicinali sono presenti sia sui pensili che a parete per le emergenze.

SALA OPERATORIA

ll reparto operatorio al piano secondo, è servito da CTA dedicate, con cassette VAV dotate di batteria di post, installate sul canale di mandata in controsoffitto ciascuna in corrispondenza dell’ ambiente servito. L’aria è immessa attraverso diffusori a getto elicoidale con filtro assoluto a bordo (H13), e ripresa da griglie a frontalino forato 60 x 60 cm installati a controsoffitto. Nelle due sale operatorie ISO 7 l’aria è immessa attraverso un diffusore speciale per sale operatorie “atollo” dotato di diffusori con filtro assoluto H13 a bordo; la ripresa avviene attraverso angoliere in acciaio inox integrate nel lay-out della stanza. Il controllo della temperatura avviene tramite sonde con potenziometro che controllano le valvole di regolazione a due/tre vie delle batterie di post-riscaldo.

Ciascuna delle due sale operatorie è servita da sistema dedicato di umidificazione.

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

C A D E F B 4 5 6 15

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Gli impianti elettrici a servizio e corredo del nuovo Padiglione Pediatrico si inseriscono nella rete generale di distribuzione impiantistica dell’Ospedale a partire dalla cabina di MT BT di Via Abbeveratoia. Gli impianti speciali ed in particolare quelli di rivelazione incendio sono interconnessi alla centrale generale di gestione delle emergenze dell’intero plesso ospedaliero, quelli di trasmissione dati estesi si collegano al CED con un centro stella di fabbricato ubicato al piano seminterrato. Gli impianti distribuzione dei segnali TV, gli impianti interfonici, di diffusione sonora e di controllo accessi sono gestiti a livello locale. Partendo dalla cabina elettrica MT/BT di via Abbeveratoia con relativo gruppo elettrogeno, si alimentano il quadro generale Power Center di piede fabbricato dal quale partono le dorsali in blindosbarra per i quadri e sottoquadri di distribuzione, fino ai quadri terminali rispettando le compartimentazioni e suddividendo i carichi in modo corretto. Per i servizi essenziali dei locali medici di gruppo 2 (sale operatorie, terapie intensive, ambulatori chirurgici) sono installati UPS di potenza adeguata in grado di assicurare la fornitura di energia elettrica senza alcuna interruzione (classe 0 sec).

I percorsi dei canali porta cavi sono ubicati nei controsoffitti, nei corridoi e nei cavedi montanti, così come le distribuzioni dorsali ai piani, gli impianti sono in vista nei locali tecnologici. I percorsi sottotraccia sono limitati, ovunque possibile alle utenze terminali di stanza, mentre per le dorsali principali si utilizzano le colonne montanti ed i cavedi previsti. Normalmente non sono previsti impianti sotto pavimento, se non i soli collegamenti equipotenziali.

I montanti verticali e le linee provenienti da cabina sono opportunamente segregati e compartimentati.

La rete di messa a terra è intercollegata alle reti esistenti. La rete di distribuzione, prendendo origine da una propria cabina di trasformazione, è del tipo TN-S. Le protezioni delle condutture (cavi) sia contro i cortocircuiti, che contro eventuali guasti a terra, sono assicurate da opportuni interruttori automatici magnetotermici e magnetotermico differenziali, dimensionati in modo da garantire la sicurezza dei cavi contro sovraccarichi (sovra riscaldamenti), contro i corti circuiti (rischio incendio) e delle persone contro i pericoli derivanti da contatti; inoltre è assicurata la opportuna selettività in tempo e corrente delle protezioni omopolari per tutte le reti. Nei locali speciali quali le sale operatorie ed i locali medici assimilabili sono installati i trasformatori di isolamento così come richiesto dalle norme CEI 64-8 sez. 700.

Per l’alimentazione di tutto l’edificio si utilizzano impianti realizzati in parte in vista (canalette generali di distribuzione in controsoffitto a vista nei corridoi), tubazioni di diametro adeguato in traccia, in parte incassati sottotraccia e/o sottopavimento, ad esclusione dei locali tecnologici in cui la distribuzione avverrà tramite cavi posati in canaletta ed in tubo posato esclusivamente a vista.

Tutte le utenze elettriche presenti sono alimentate dai sotto quadri di settore che contengono gli interruttori di protezione terminale per i circuiti luce e forza motrice dei vari locali secondo una suddivisione logica per zone e compartimenti di appartenenza; tutte le utenze sono protette con interruttore automatico differenziale, in genere uno per ogni ambiente da 30 mA secondo le CEI 64-8 sez. 700. Le protezioni

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

A B C D E A B C D D 16

delle condutture (cavi) sia contro i cortocircuiti, che contro eventuali guasti a terra, sono assicurate da opportuni interruttori automatici magnetotermici e magnetotermicodifferenziali, dimensionati in modo da garantire la sicurezza dei cavi contro sovraccarichi (sovra riscaldamenti) e contro i corti circuiti (rischio incendio) e delle persone contro i pericoli derivanti da contatti e viene distribuito a tutte le utenze un impianto di terra di protezione.

Premesso che tutti gli impianti luce dei nuovi interventi della struttura ospedaliera devono essere sottesi alla rete sotto gruppo elettrogeno, si precisa che lungo i percorsi principali, nei corridoi, nelle vie di fuga e nei locali filtro, ad integrazione dell’impianto di illuminazione normale realizzato con corpi illuminanti equipaggiati con lampade a basso consumo energetico, esiste un impianto di illuminazione di sicurezza costituito da corpi illuminanti autoalimentati da batterie autonome e possibilità di controllo del funzionamento e della scarica centralizzato per le prove di manutenzione.

Tutti i cavi utilizzati sono del tipo con guaina o isolamento di tipo auto estinguente non propagante l’incendio secondo le norme CEI. Tutti i locali classificati ad uso medico secondo le CEI 64-8 sez. 700 sono realizzati in modo conforme alle richieste di detta normativa.

L’impiantistica elettrica ed a correnti deboli di tutto l’edificio comprende:

• quadro generale di piede fabbricato (esclusa alimentazione da Cabina elettrica sia per le reti normali che sotto gruppo elettrogeno).

• gruppi di continuità assoluta ; per l’alimentazione dei carichi sensibili e critici della struttura (come previsto dalla norma) sono installati, a lato del locale gruppo elettrogeno, due gruppi di continuità assoluta della potenza singola di 100 kVA con batterie al piombo ermetico con vita 10 anni in grado di garantire una autonomia di 60’ per ogni gruppo da 100 kVA e soddisfare pertanto la richiesta di autonomia della utenze ospedaliere di almeno 1 ora.

• quadri di bassa tensione principali e secondari; il quadro principale di distribuzione è il Quadro di piede fabbricato ubicato al piano interrato in apposito locale dedicato a lato di uno dei cavedi; da esso e da quello ad esso simmetrico, in cavo, partiranno le linee di alimentazione ai condotti sbarra e/o ai quadri utilizzatori. Ai piani, derivandosi dalle blindo sbarre, si alimentano, dai quadri principali di piano, tutte le successive alimentazioni di zona e di settore delle aree est ed ovest.

• tubi canale e passerelle (utilizzati per la posa dei cavi); le passerelle sono previste sempre di tipo metallico e complete di coperchio per limitare al massimo le emissione elettromagnetiche dei conduttori ospitati e sono divise per servizi di impianti elettrici di potenza e di impianti a correnti deboli.

• cavi e condutture. Sono sempre del tipo a bassissima emissione di fumi e di gas corrosivi tranne che nelle centrali tecnologiche e nei luoghi non a destinazione ospedaliera e/o con presenza di pubblico od operatori; i cavi derivati dai gruppi di continuità assoluta sono resistenti al fuoco per un’ora.

• impianto di distribuzione luce e fm. Comprende tutte le distribuzioni e gli allacciamenti terminali.

• corpi illuminanti. Sono del tipo adatto all’ambiente ed assicurano i livelli di illuminamento previsti dalle normative vigenti.

• allacciamento utenze tecnologiche. Sono stati previsti tutti gli allacciamenti di potenza e gli allacciamenti ai circuiti ausiliari e di comando e controllo degli impianti tecnologici.

• impianto di terra, equipotenziali e parafulmine.

• setti e barriere tagliafuoco. Negli attraversamenti dei compartimenti antincendio sono stati previsti setti tagliafuoco realizzati con sacchetti costipati nelle canalette e/o con sistema approvato e omologato dai Vigili del Fuoco.

Nel complesso sono presenti i seguenti impianti speciali a correnti deboli:

• impianto di rivelazione incendio esteso a tutta la struttura ospedaliera e organizzato in modo da seguire le nuove compartimentazioni di progetto.

• impianto telefonico e trasmissione dati.

• impianto centralizzato TV.

• impianto di diffusione sonora (limitati alle zone comuni).

• impianto di controllo accessi limitato alle zone che necessitano di sorveglianza speciale.

• impianto chiamata infermieri dalle degenze di tipo moderno con possibilità di viva voce tra degenza e locale lavoro infermieri.

• impianto interfonico limitato ai comparti operatori.

• impianto citofonico ingresso reparti.

Per quanto riguarda l’impianto telefonico si fa capo ad un centralino principale unico esistente; sono state installate prese telefoniche fino alle singole utenze con terminale RJ 45

• Impianto di cablaggio strutturato per reti di trasmissione dati.

Gli impianti speciali ed a correnti deboli installati nella degenza tipo sono:

• impianto di rivelazione incendio esteso a tutta la struttura ospedaliera ed organizzato in modo da seguire le compartimentazioni antincendio dell’edificio.

• impianto telefonico e trasmissione dati.

• impianto centralizzato TV.

• impianto di diffusione sonora (limitati alle zone comuni).

• impianto di controllo accessi (limitato alle zone che necessitano di sorveglianza speciale).

• impianto chiamata infermieri con possibilità di viva voce tra degenza e locale lavoro infermieri.

• impianto interfonico (limitato ai comparti operatori).

• impianto citofonico all’ingresso dei reparti.

Per quanto riguarda l’impianto telefonico si fa capo ad un centro stella principale unico installato al piano interrato. Sono state installate prese telefoniche fino alle singole utenze con terminale RJ 45 ed impianto di cablaggio strutturato per reti di trasmissione dati.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

17

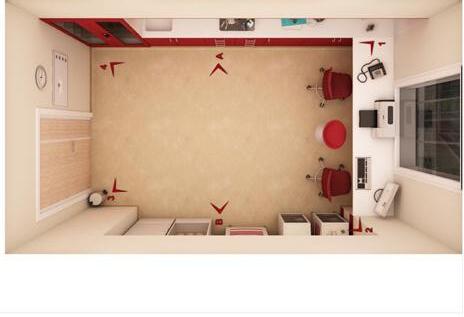

DEGENZA POLISPECIALISTICA

Gli impianti elettrici della degenza sono stati progettati al fine di consentire la massima ergonomia degli stessi, la miglior gestione dei sistemi d’illuminazione congiunta al massimo risparmio energetico (sistemi dimmerabili, luci di cortesia e di lettura a led) e di confort visivo sia dal punto di vista del colore della luce che della facilità dei sistemi di comando delle accensioni. Per tutte le degenze si sono utilizzati impianti di chiamata infermieri con sistema a voce. Gli impianti TV consentono la visione di canali digitali e di canali per bambini della rete satellitare. In tutte le degenze è presente la rete dati e sono previste le prese per personal computer con la possibilità di utilizzare videogiochi. Le dotazioni di sicurezza prevedono prese dedicate per il monitoraggio, alimentabili da rete sotto continuità assoluta. Il quadro elettrico di degenza, ubicato all’ingresso della stanza, da chiuso presenta una superficie liscia che ne mitiga la presenza, sufficientemente ampio da consentire una facile manutenzione e meccanicamente “robusto”.

OSSERVAZIONE NEONATALE

Tutti gli impianti elettrici delle terapie intensive e semintensive (locali di gruppo 2) sono alimentati da rete elettrica sotto continuità assoluta con sistema di alimentazione “doppio radiale” per consentire ogni intervento di manutenzione senza interruzioni di servizio. Tutte le alimentazioni ai pensili ed alle travi di terapia intensiva sono derivate sempre da almeno due trasformatori di isolamento al fine di avere la ridondanza doppia dei sistemi. Le prese dati e le prese di monitoraggio per gli elettromedicali provengono da rak dedicati alimentati da Trasformatore di isolamento. Tutti i corpi illuminanti sono dimmerabili ed hanno caratteristiche adatte a garantire il grado di tenuta del controsoffitto inoltre sono sempre suddivisi su più linee.

SALA OPERATORIA

Tutti gli impianti elettrici delle Sale Operatorie sono alimentati da rete elettrica sotto continuità assoluta con sistema di alimentazione “doppio radiale” per consentire ogni intervento di manutenzione senza interruzioni di servizio. Tutte le alimentazioni ai pensili sono sempre doppie ed alimentate da trasformatori di isolamento; sono sempre previste prese su pannelli a parete al fine di avere la ridondanza doppia dei sistemi. Le prese dati e le prese di monitoraggio per gli elettromedicali provengono da rak dedicati alimentati da Trasformatore di isolamento. Tutti i corpi illuminanti sono dimmerabili ed hanno caratteristiche adatte a garantire il grado di tenuta del controsoffitto inoltre sono sempre suddivisi su almeno due circuiti sempre sotto continuità assoluta.

Note

In questa pagina:

A. Luce dimmerabile

B. Rilevatore impianto antincendio

C. Tv e prese integrate nell’arredo

D. Luce di cortesia

E. Luce di lettura a led

F. Prese integrate nell’arredo

G. Quadro elettrico

H. Rilevatore impianto antincendio

I. Corpo illuminante a soffitto dimmerabile

L. Prese fm e dati

M. Corpo illuminante a soffitto dimmerabile

N. Pacs

O. Lampada scialitica e pensili con prese

Nella pagina a fianco:

P. Orologio a parete

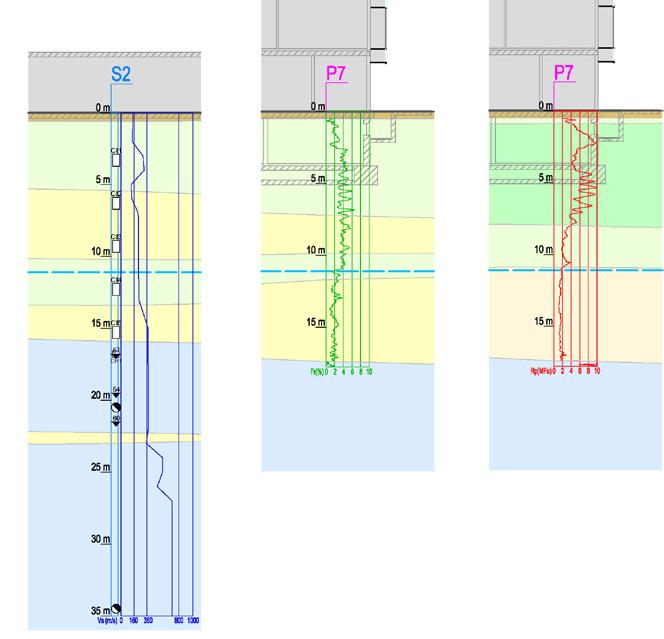

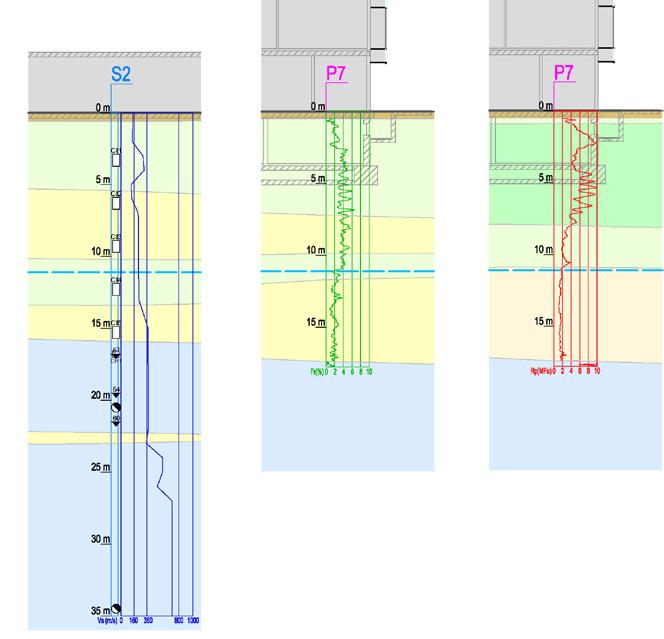

Q. Sondaggio

R. Litostratimetria

S. Modello geotecnico

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

H I A B C D F G E L M N P O 1 2 3 18

1. Degenza polispecialistica

2. Osservazione neonatale

3. Sala operatoria

4. Diagramma degli aspetti geologici e geotecnici

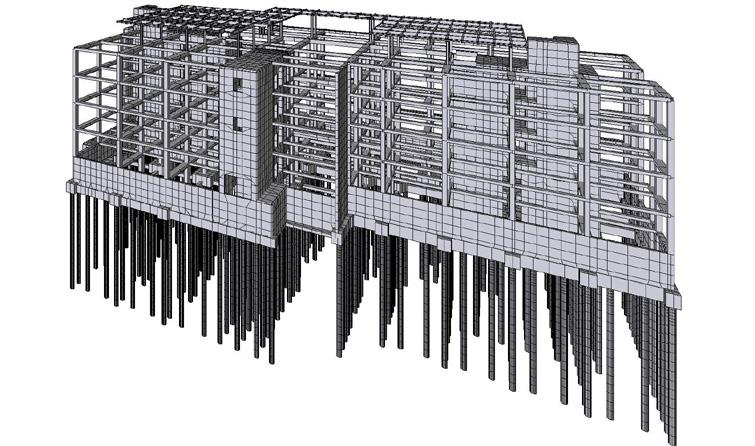

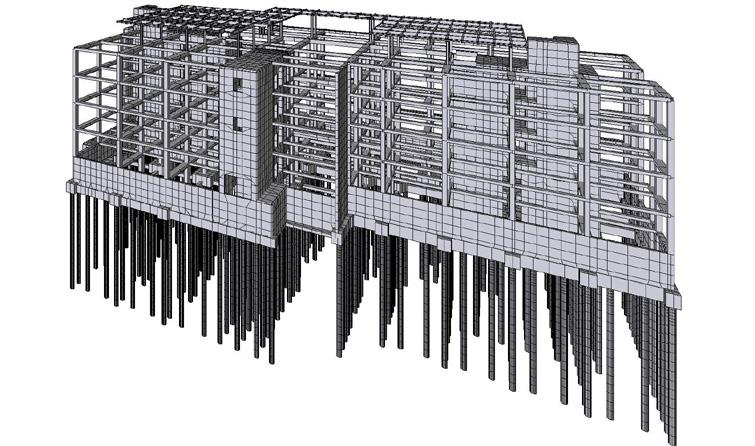

5. Modello tridimensionale delle strutture REDATTO

CARATTERISTICHE STRUTTURALI IN RAPPORTO ALLA FUNZIONALITÀ

DELL’EDIFICIO

Il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma, attualmente in fase di ultimazione, è formato da due edifici strutturalmente indipendenti, uno pluripiano, principale, composto da piano interrato e 4 piani fuori terra oltre alla copertura del vano impianti tecnologici ed uno monopiano, adibito ad Astanteria Pediatrica (Piastra Astanteria) composto dal solo piano terra. Entrambi gli edifici sono caratterizzati da struttura portante in c.a. gettato in opera, solai a lastre tralicciate, e sono disposti in affiancamento l’uno all’altro, separati solo da un giunto strutturale. Le strutture di fondazione sono del tipo diretto per la Piastra Astanteria ed indiretto su pali (platee e plinti su pali) per il pluripiano, le strutture di elevazione sono entrambe intelaiate a travi e pilastri; nell’edificio pluripiano sono inoltre inseriti nuclei e pareti in c.a. allo scopo di irrigidimento agli effetti delle azioni orizzontali.

ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI

Le indagini geognostiche eseguite, consistenti in n° 15 prove penetrometriche statiche con punta elettrica e piezocono, e 2 sondaggi trivellati a carotaggio continuo, hanno consentito di ricostruire l’assetto litostratimetrico del terreno, che vede nei primi 13-18 m da piano campagna terreni fini, prevalentemente argillosi e argilloso limosi; localmente sono presenti livelli con elevati tenori di sostanza organica; oltre la profondità di 13-18 m sono presenti i depositi granulari della paleoconoide del torrente Parma (ghiaie eterometriche in matrice limoso sabbiosa).

Dal punto di vista geotecnico il livello più superficiale risulta caratterizzato da terreni coesivi, sovraconsolidati, mentre con l’aumentare della profondità la consolidazione diminuisce; a maggior profondità le ghiaie, risultano da addensate a molto addensate e pertanto presentono un buon valore dell’angolo di resistenza al taglio.

La prova Down-hole eseguita per l’ottenimento del parametro Vs30 ha consentito di adottare per il terreno di fondazione la classe C.

IL PROGETTO DELLE STRUTTURE

Il quadro normativo di riferimento utilizzato in accordo con la committenza, è stato il D.M. ’96 e la Circolare n. 65 del 1997, essendo la progettazione iniziata prima dell’ entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008.

Per il calcolo delle strutture è stata effettuata una schematizzazione di tipo spaziale utilizzando il programma di calcolo agli elementi finiti ModeSt ver. 7.15, prodotto da Tecnisoft s.a.s. di Prato.

La modellazione è stata fatta nel suo complesso, inserendo nel codice di calcolo sia tutti gli elementi portanti verticali e orizzontali, che gli elementi di fondazione. Al modello ottenuto sono stati quindi applicati i carichi permanenti ed accidentali previsti.

Fra i carichi di esercizio distribuiti, è importante ricordare che sono stati considerati anche carichi particolari quali le apparecchiature per la risonanza magnetica, i carichi concentrati appesi ai solai dovuti ai vari pensili polifunzionali, ecc.

Le azioni del sisma orizzontale sono state valutate effettuando un’analisi simica dinamica della struttura.

Le opere non strutturali previste in progetto, quali le pareti divisorie e di tamponamento, i pannelli di rivestimento, le vetrate, i controsoffitti e i parapetti, le opere impiantistiche, costituendo elementi portatori di massa, sono stati considerati nella modellazione e nel calcolo strutturale; le suddette opere sono state accuratamente verificate al fine di comprovarne la funzionalità e la resistenza sia in condizioni di esercizio che in concomitanza di eventi sismici.

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

DA:

4 5 Q R S 19

REDATTO DA:

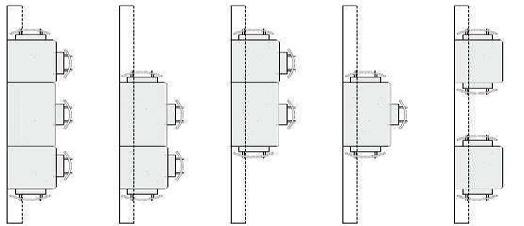

EDIFICIO PLURIPIANO

Le fondazioni sono costituite da platee di alto spessore in corrispondenza dei nuclei scale ed ascensori, da una serie di plinti anch’essi di alto spessore, da travi perimetrali, da travi di centramento e da puntoni di collegamento. Tutte queste entità sono fondate su pali in c.a. con diametro di 62 cm e lunghezza variabile da 15 a 16 m, realizzati mediante la tecnologia fdp “Full Displacement Pile” (1), caratterizzata da perforazione in assenza di asportazione di terreno, ovvero con un sistema di trivellazione con costipazione laterale del terreno, che consente di migliorare lo stato di addensamento del terreno con conseguente miglioramento di resistenza sia per attrito laterale che per resistenza di punta.

Gli elementi di fondazione sono poi collegati da un’unica platea a spessore ridotto avente oltre che funzione statica anche funzione di contenimento della falda (2).

I telai dell’edificio (3) pluripiano sono caratterizzati da maglie strutturali prevalenti di circa 7,00x6,00 m, 8,10x6,00 m e 7,80x7,30 m. La presenza dei nuclei scala ed ascensori, il cui ruolo è principalmente quello di assorbire le azioni orizzontali sulla struttura è fondamentale per il comportamento dinamico della struttura in occasione degli eventi sismici.

Le strutture orizzontali sono realizzate con solai a lastre tralicciate e alleggerimento con blocchi di polistirolo (4), con soletta superiore collaborante di spessore superiore a 5 cm. L’altezza di interpiano è stata ridotta ed ottimizzata, in accordo con la committenza, e grazie a importanti affinamenti progettuali a 4.20m.

Sono infine presenti alcune parti strutturali in carpenteria metallica come la struttura di copertura del vano impianti (5), i sostegni dei grigliati e degli elementi a vetro della facciata, le passerelle e la copertura del patio centrale.

EDIFICIO MONOPIANO – PIASTRA ASTANTERIA

Per l’edificio della Piastra Astanteria la tipologia delle fondazioni è del tipo diretto con un graticcio di travi a “T rovescia”, ordito secondo le due direzioni.

Le strutture in elevazione sono composte da pilastrature a sezione in parte rettangolare ed in parte circolare, disposte secondo una maglia regolare di 7,30x7,80 m circa e 5,40x7,80 m circa.

Il solaio di copertura è realizzato con lastre tralicciate con alleggerimento in pani di polistirolo, ad orditura incrociata dei travetti.

Tutte le strutture portanti in c.a. sono state dimensionate prevedendo un copriferro tale da garantire le opportune caratteristiche prestazionali in caso di incendio.

La costruzione del nuovo plesso ospedaliero ha comportato inoltre la realizzazione di opere provvisionali di presidio della porzione del Padiglione Pediatria rimasto sempre perfettamente in funzione durante tutte le fasi di costruzione: sono state realizzate una berlinese di micropali di diametro pari a 250 mm, lunghi 9 m, tirantata mediante micropali inclinati realizzati con tecnologia auto perforante, e una paratia di pali tipo FDP, sempre lunghi 9 m, collegati in testa da cordolo in c.a.

1. Realizzazione pali con tecnologia FDP

2. Fondazioni edificio pluripiano

3. Solaio a lastre tralicciate

4. Getto pilastri e nuclei scale

5. Struttura in carpenteria metallica di copertura impianti

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

1 2 4 3 5 20

1. Prova di carico dei pali di fondazione mediante martinetto idraulico

2. Cantiere durante la fase di getto in opera delle strutture in cemento armato

DIREZIONE LAVORI ED ASSITENZA AL COLLAUDO

L’attività di Direzione Lavori svolta per la realizzazione dell’Ospedale dei Bambini di Parma “Pietro Barilla” ha comportato una perfetta organizzazione per garantire il controllo delle attività svolte dai vari Appaltatori. Infatti l’intervento edilizio è stato affidato dalla Committente a più Appaltatori, suddivisi per opere strutturali, opere civili ed impianti, in assenza di un unico General Contractor. E’ stato quindi necessario costituire un Archivio sia cartaceo che informatico, organizzato e gestito dal Direttore dei Lavori e dai propri Assistenti, nel quale sono stati raccolti , suddivisi per categorie di lavorazioni e per ciascun Appaltatore, Subappaltatore e Fornitore , tutta la documentazione relativa alle varie fasi di realizzazione dell’opera. In particolare nelle varie sezioni dell’archivio sono stati raccolti i documenti progettuali (elaborati grafici, relazioni e relativi aggiornamenti), i documenti contrattuali, la corrispondenza, i verbali e gli ordini di servizio, i documenti riguardanti la consistenza delle risorse impiegate sul cantiere dall’Appaltatore, e la raccolta delle certificazioni fornite dall’Appaltatore stesso in materia di previdenza, infortunistica, nonché quelle relative alla legge antimafia. Prima dell’inizio dei lavori è stato valutato ed esaminato il programma di dettaglio dei lavori di ciascun Appaltatore, ed è stato concordato un Manuale delle procedure di cantiere a cui ciascun Appaltatore era obbligato ad attenersi per la corretta gestione dei lavori in presenza di più imprese esecutrici. Sono stati pure analizzati e valutati, suggerendo le necessarie integrazioni e modifiche, i Manuali per il controllo della qualità predisposti da ciascun Appaltatore. Durante tutte le fasi di realizzazione delle opere il Direttore dei Lavori ed i suoi Assistenti hanno concorso costantemente ad indirizzare i vari Appaltatori , senza interferire con le loro gestioni delle attività e senza ridurne le responsabilità, verso le metodologie organizzative che rendessero più efficaci e più sicure le varie lavorazioni anche se interferenti, sempre nel rispetto del Piano della Sicurezza e di quanto ordinato dal Coordinatore della Sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. L’attività di controllo, sviluppatasi lungo tutto l’arco

di tempo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di collaudo finale, è stata estesa a tutte le categorie di lavoro (strutture, opere civili, impianti, finiture, arredi e opere esterne) ed ha riguardato la sicurezza, la qualità, la tempistica e la contabilità. In particolare per quanto riguarda la sicurezza, oltre ai normali controlli del rispetto del Piano Operativo, è stato verificato il rispetto delle normative ambientali e degli accorgimenti operativi atti a minimizzare gli effetti dei lavori sull’ambiente circostante, caratterizzato da plessi ospedalieri in attività. Per quanto concerne il controllo della qualità, il personale della Direzione dei Lavori ha assistito congiuntamente con i vari Appaltatori ai prelievi dei campioni di materiale (calcestruzzo e acciaio per le strutture in c.a., profilati metallici per le strutture in ferro, inerti e malte per intonaci e sottofondi, ecc..) così come previsto nel Manuale di controllo qualità, nel Manuale delle procedure, nelle specifiche tecniche e nei documenti contrattuali in genere, richiedendo all’Appaltatore, in caso di “non conformità”, ulteriori prelievi ed esami e prove di laboratorio. Inoltre prima delle varie forniture, sono state richieste tutte le campionature nel tipo e nella quantità ritenuti necessari per l’approvazione dei materiali e dei metodi di posa; di tutti i materiali forniti è stato redatto apposito verbale di accettazione. Durante lo svolgimento dei lavori la Direzione Lavori ha esercitato una costante azione di sollecito nei confronti dei vari Appaltatori per il rispetto delle varie fasi operative interferenti; il risultato di tale attività, esperita mediante note scritte sul giornale dei lavori, comunicazioni scritte e riunioni quotidiane, è stato quello di verificare anticipatamente che azioni, rapporti e consegne anche parziali previste avvenissero alle scadenze e con le modalità prestabilite nel programma lavori e nei documenti contrattuali. Infine è stata redatta la contabilità in contradditorio con gli Appaltatori, producendo tutta la documentazione contabile e di controllo prevista nei documenti contrattuali.

La DL ha da ultimo fornito la necessaria assistenza ai Collaudatori, predisponendo gli elaborati grafici e di calcolo necessari per le prove di carico (su pali FDP, sulle varie tipologie di solaio e per i vari tipi di carico), per tutte le prove previste dalla normativa (ammettenza meccanica e prove vibrazionali su pali, ecc.), nonché raccogliendo tutta la documentazione ed i certificati da allegare al verbale di collaudo.

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

REDATTO DA:

2 1 21

DIVANO-LETTO

PER PREPARARE IL LETTO...

TAVOLINI

PER APRIRE IL TAVOLINO...

TOGLI I CUSCINI E SOLLEVA IL MATERASSO

SOLLEVA IL RIPIANO

SOLLEVA LA RETE E RIPONI I CUSCINI NEL CONTENITORE

ABBASSA LA RETE E IL MATERASSO

L’azione in cui devi operare la massima attenzione è la chiusura della rete per evitare il possibile rischio di schiacciamento.

ALLARGA ENTRAMBI I SOSTEGNI RUOTANDOLI

PORTA ROTOTRASLANTE DEL BAGNO

ALZA IL RIPIANO E SPINGI I SOSTEGNI OLTRE IL FERMO

IL TAVOLINO È PRONTO

Assicurati sempre che i tavolini siano aperti correttamente e bloccati con il fermo e che non vengano utilizzati per sedersi.

Per richiudere il tavolino esegui al contrario le stesse azioni prestando la massima attenzione.

Per garantire la massima fruibilità degli ambienti la porta del bagno è stata studiata in modo che, anche se lasciata aperta, non ingombri l’area di ingresso.

Se il tuo bambino è piccolo accompagnalo in bagno manovrando direttamente la porta.

Se il tuo bambino è grande spiegagli il corretto funzionamento della porta.

L’azione in cui devi operare la massima attenzione è la chiusura della porta per evitare il possibile rischio di schiacciamento, in particolare nell’area evidenziata in azzurro.

REDATTO DA:

OSPEDALE DEI

BAMBINI DI PARMA “ PIETRO BARILLA”

GUIDA AL CORRETTO USO DELLE DOTAZIONI DELLA CAMERA DI DEGENZA

LA

LA

LA PORTA È CHIUSA PUOI APRIRLA TIRANDO VERSO

CAMERA

PORTA E’ APERTA

ORA PUOI SISTEMARE LE LENZUOLA.

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 22

In basso:

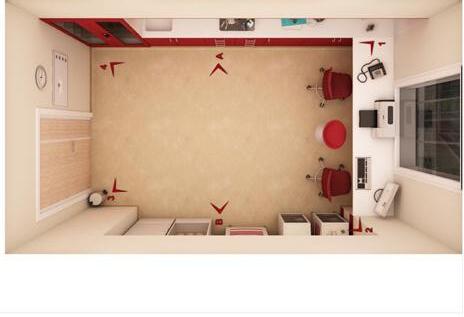

Pieghevole informativo, consegnato ai piccoli pazienti e alle famiglie, redatto con un linguaggio semplice e supportato da immagini e schemi fortemente intuitivi che costituisce una guida al corretto uso delle dotazioni della camera di degenza

FASE DI ESERCIZIO

Le attività di assistenza sono inoltre proseguite nella fase di esercizio della struttura mediante specifici progetti di comunicazione volti a favorire l’utilizzo corretto delle molteplici opportunità offerte dalla struttura e dedicate ai piccoli pazienti e alle famiglie.

Nello specifico è stato predisposto un pieghevole informativo che si costituisce come una guida al corretto uso delle dotazioni della camera di degenza, redatto con un linguaggio semplice e supportato da immagini e schemi fortemente intuitivi.

DOTAZIONI DELLA CAMERA

INTERRUTTORI LUCI A SOFFITTO E A PARETE

LA STANZA HA MOLTE LUCI REGOLABILI PER CREARE L’AMBIENTE CHE PREFERISCI, PUOI UTILIZZARE LA LUCE A SOFFITTO E, TENENDO PREMUTO L’INTERRUTTORE REGOLARNE L’INTENSITÀ, OPPURE PUOI UTILIZZARE LE LUCI A PARETE, SOPRA I LETTI O SUI TAVOLINI.

INTERRUTTORI LUCI DI CORTESIA

SE VUOI LEGGERE PUOI UTILIZZARE L’APPOSITA LUCE SUL DIVANO LETTO, ANCHE IL LETTO DEL TUO BAMBINO HA UNA LUCE PER LEGGERE O GIOCARE.

DIVANO LETTO PER IL FAMILIARE

IL DIVANO PUÒ ESSERE TRASFORMATO FACILMENTE IN UN LETTO PER PERMETTERTI DI RESTARE GIORNO E NOTTE A FIANCO DEL TUO BAMBINO, SCOPRI COME SUL RETRO DELL’OPUSCOLO!

INTERRUTTORE TAPPARELLA

DURANTE IL GIORNO PUOI REGOLARE COME VUOI LA QUANTITÀ DI LUCE NATURALE NELLA STANZA ALZANDO O ABBASSANDO LA TAPPARELLA CON L’APPOSITO INTERRUTTORE.

LAVAGNA MAGNETICA

E’ POSSIBILE PERSONALIZZARE LA CAMERA CON FOTO O DISEGNI DEL TUO BAMBINO PER FARLO SENTIRE A CASA, CHIEDI AGLI INFERMIERI GLI APPOSITI MAGNETI!

TV LCD

CHIEDI AGLI INFERMIERI IL TELECOMANDO E LE ISTRUZIONI PER L’USO DELLA TV.

MOBILETTO PER EFFETTI PERSONALI

I MOBILETTI ALL’INGRESSO DELLA STANZA TI PERMETTONO DI SISTEMARE COMODAMENTE GLI EFFETTI PERSONALI E I VESTITI.

ARMADIETTI PER GIOCHI E LIBRI

GLI ARMADIETTI DI FRONTE AI LETTI INVECE SONO STATI PENSATI PER CONTENERE I GIOCHI E I LIBRI DEL TUO BAMBINO.

TAVOLINI

Tale opuscolo, distribuito in ogni stanza di degenza dell’Ospedale dei Bambini, riporta le numerose dotazioni presenti nella camera, indicandone la collocazione e le corrette modalità d’uso al fine di favorirne la consapevolezza e l’utilizzo.

LA CAMERA DI DEGENZA IN CUI TI TROVI È STATA PENSATA PER OFFRIRE LE MASSIME COMODITÀ

CON POCHE E SEMPLICI AZIONI PUOI APRIRE IL TAVOLINO PER PRANZARE O GIOCARE CON IL TUO BAMBINO. PUOI APRIRE CONTEMPORANEAMENTE

TAVOLINI, SCOPRI

RETRO DELL’OPUSCOLO!

A TE E AL TUO BAMBINO, SCOPRI COME UTILIZZARE AL MEGLIO LE DOTAZIONI PRESENTI! 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 7 9 9 9

PIÙ

COME FARE SUL

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

23

01 IL PROGETTO INTEGRATO DEGLI ARREDI 02 LA PSICOLOGIA AMBIENTALE 03 LA STANZA INTONATA 04 LIGHT DESIGN 05 SOUND MASKING E SOUND DESIGN 06 L’ACCESSIBILITÀ E L’ERGONOMIA SCHEDE DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 01 1 3 5 4 2 26

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI

IL PROGETTO INTEGRATO DEGLI ARREDI

1. Degenza ordinaria due posti letto

2. Ambulatorio medico, di medicazione, ecografico e prelievi

3. Lavoro medici

4. Cucinetta e sala relax

5. Locale osservazione pazienti-risveglio

6. Hall ed aree di ingresso

7. Area di ingresso e accoglienza, area ludica

8. Ambienti di soggiorno

Nell’ottica di creare un ambiente che tenga in considerazione in primo luogo il benessere psicofisico della persona anche gli arredi, in quanto elementi fortemente caratterizzanti lo spazio fisico, risultano essere attori di fondamentale importanza.

I tradizionali arredi e dotazioni sanitarie ed ospedaliere, seppur efficienti da un punto di vista funzionale non offrono, in larga parte, quella qualità estetica che determina fortemente la qualità percettiva dell’ambiente; l’impiego di arredamenti non consoni compromette in molti casi la qualità architettonica di un luogo contribuendo di conseguenza all’insorgere di stress dovuto alla disomogeneità e alla freddezza dell’ambiente ospedaliero.

Si ritiene invece importante proporre un progetto integrato in cui materiali, colori, arredi, luci e decorazioni sono pensati assieme per creare un ambiente ospitale.

Ulteriori aspetti da approfondire riguardano la creazione di ambienti sonori e olfattivi particolari sia negli spazi più pubblici sia, in maniera più specifica, nelle degenze, in modo da favorire una stimolazione multisensoriale volta a ridurre lo stress ospedaliero e accelerare, in alcuni casi, il percorso di guarigione.

L’impiego di arredi commerciali affiancati da arredi su misura e il cablaggio dei mobili permettono di sfruttare appieno le nicchie e gli spazi interstiziali presenti, oltre ad eliminare completamente la presenza di ripiani aggettanti, fonte di intralcio per le movimentazioni di lettighe e dispositivi.

Inoltre nella scelta del colore dei diversi arredi vengono proposte cromie pertinenti agli ambienti in cui verranno collocati e alle pigmentazioni delle pareti adiacenti, individuate mediante i criteri di psicologia del colore volti a creare ambienti stimolanti in relazione alle diverse funzioni che sono chiamati a svolgere.

Tra i principali effetti che il Colore produce sugli esseri viventi possono essere ricordati gli effetti foto biologici, comunicativi, psicologici e terapeutici.

La giusta definizione della tonalità, saturazione e luminosità per ogni colore utilizzato negli ambienti può essere progettata negli ospedali considerando:

• coerenza cromatica, in rapporto all’utilizzo degli ambienti ed alla loro volumetria, in considerazione dei fruitori, sia operatori sanitari che pazienti;

• diversificazione tra gli ambienti, non solo per una migliore identificazione degli stessi, ma per la diversa tipologia di cura e di utilizzo;

• soluzioni di attenzione, mediante definizioni cromatiche caratterizzate da colori che aiutino la respirazione, attutiscano i rumori e gli odori, etc., per l’attivazione di sinestesie percettive;

• per l’attivazione di sinestesie o miglioramento della visibilità dei percorsi e degli accessi, tramite soluzioni di luce e colore.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

8 7 6 27

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA 1 2 28

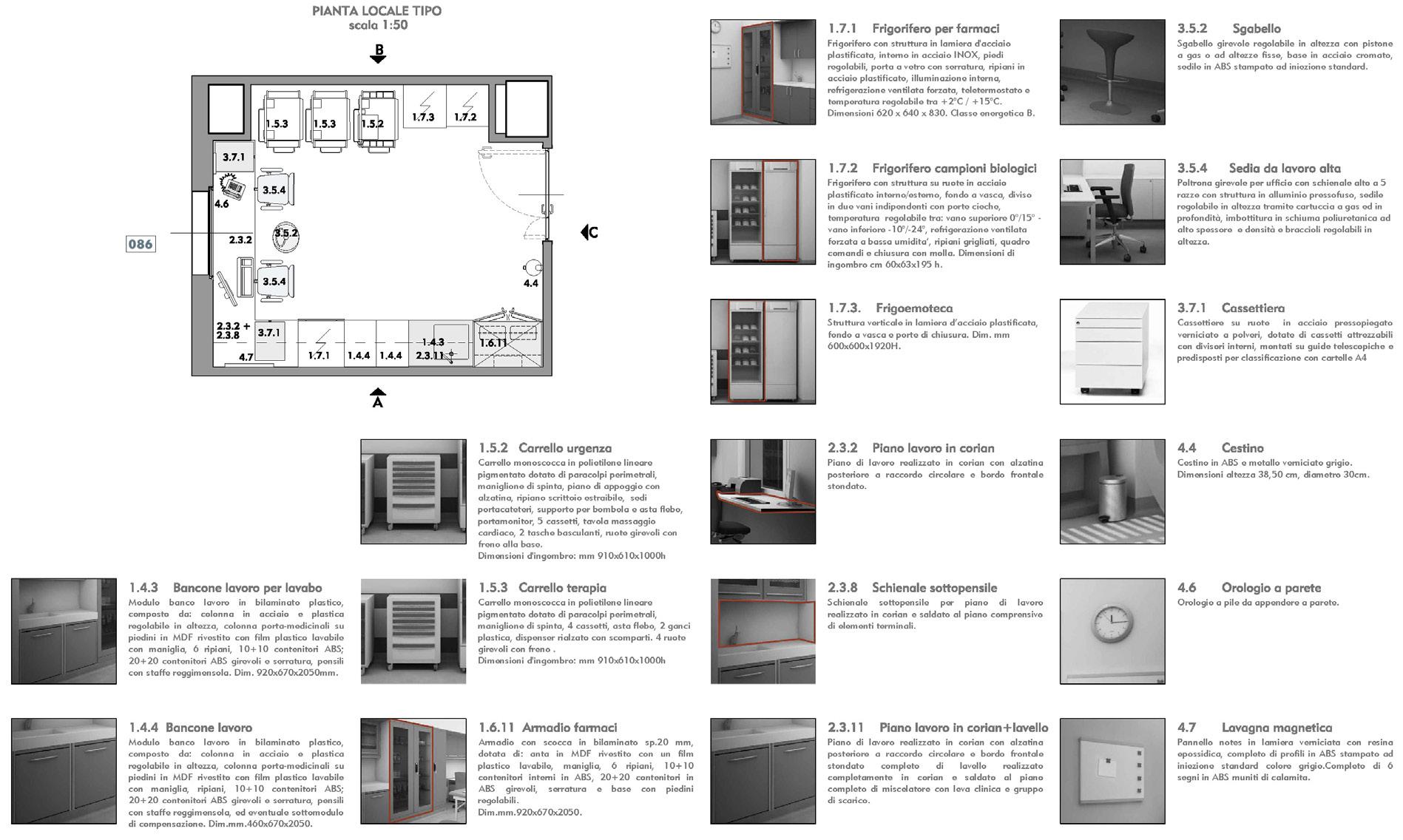

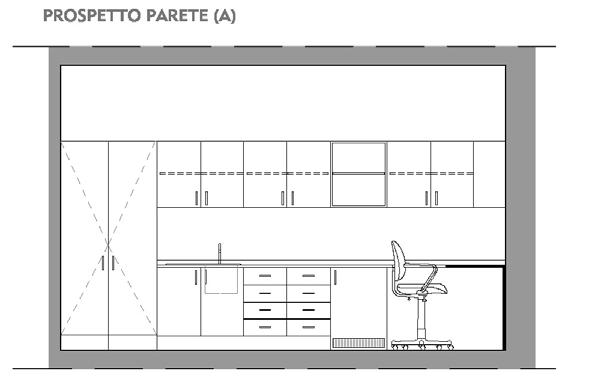

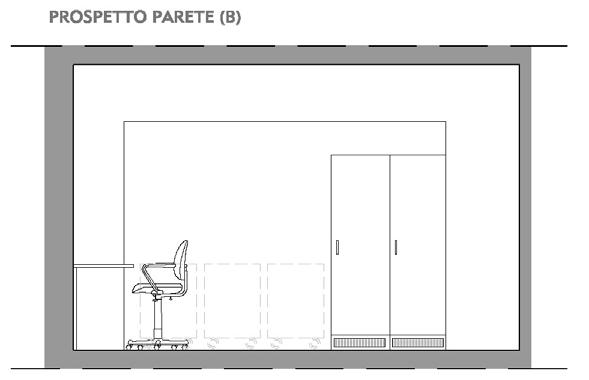

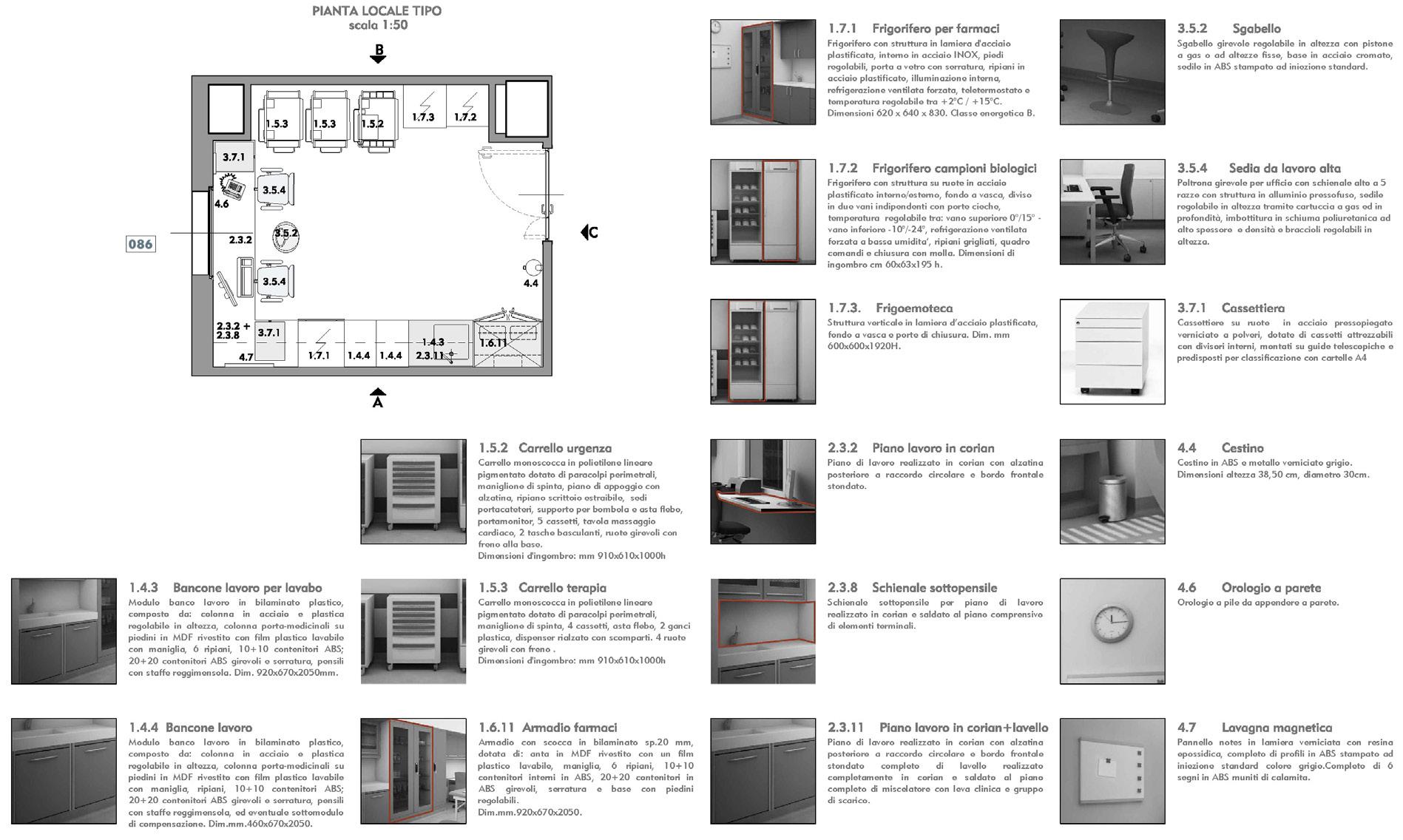

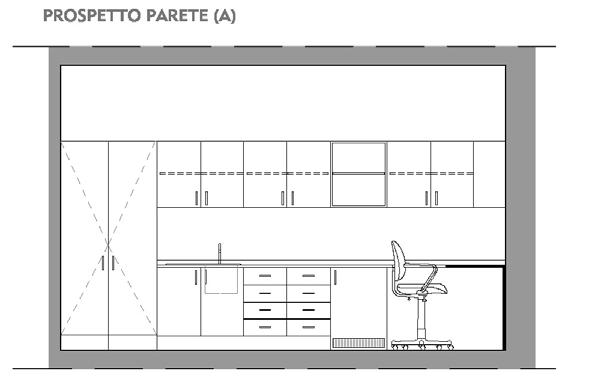

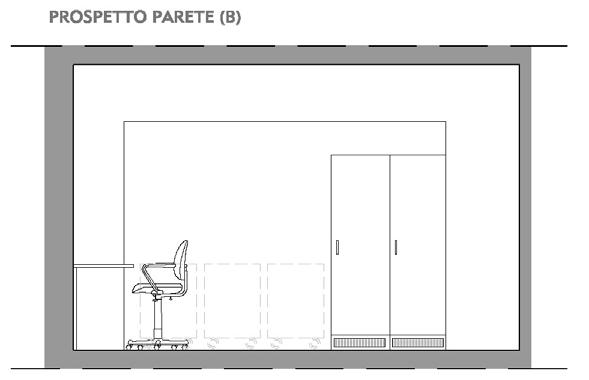

1. Scheda tipologica di un locale con elenco dettagliato e descrizione delle dotazioni e dei complementi di arredo

2. Sezioni, prospetti e simulazioni virtuali

3. Simulazione virtuale del day hospital

4. Foto del day hospital realizzata

5. Simulazione virtuale dell’ambiente coordinamento infermieri

6. Foto dell’ambiente coordinamento infermieri realizzato

LA PROGETTAZIONE

Le soluzioni architettoniche mirate alla realizzazione di un ospedale devono essere rafforzate attraverso un progetto integrato degli arredi che prevede l’impiego di soluzioni commerciali o su misura che contribuiscano a ricreare un ambiente di elevato comfort e qualità estetica sia nei luoghi destinati ai pazienti che nei luoghi dedicati al lavoro di medici e operatori.

Metodologicamente appare corretto procedere offrendo uno studio complessivo strutturato secondo il seguente schema:

• schede di layout distributivo e funzionale per i vari livelli dell’edificio con

individuazione della destinazione e ambito funzionale dei singoli locali;

• quadro sinottico complessivo delle tipologie dei locali suddiviso per ambiti e livelli;

• schede delle finiture interne, delle dotazioni degli arredi e delle attrezzature e delle dotazioni impiantistiche per singola tipologia di locale;

• analisi psicomedicoantropologica dei vari ambienti con individuazione dei fattori fisici in grado di garantire adeguato comfort ambientale e loro possibile utilizzo funzionale;

• definizione di materiali ed elementi di finitura secondo i criteri di psicologia ambientale e psicologia del colore per individuare finiture materiche e cromatiche dei vari ambienti e relative associazioni applicative;

• schede di dettaglio per le diverse tipologie di ambienti con individuazione degli specifici elementi di arredo e attrezzature collocati nell’ambiente e verificati mediante rappresentazione con simulazione tridimensionale.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

3 SIMULAZIONE DI PROGETTO

FOTO DELL’AMBIENTE REALIZZATO SIMULAZIONE DI PROGETTO 5 4 6

FOTO DELL’AMBIENTE REALIZZATO

DALLA PROGETTAZIONE

29

ALLA REALIZZAZIONE

La Psicologia Ambientale è un campo disciplinare che ha fornito prove empiriche a sostegno della qualità dell’ambiente sulla salute e sul benessere delle persone; essa, sin dalle sue origini, ha manifestato uno spiccato interesse per il miglioramento degli ambienti ospedalieri in una prospettiva centrata sui fruitori del servizio.

In quest’ottica, anche la Psicologia della Salute sposta il focus del processo terapeutico non solo sulla malattia da curare, ma sull’individuo come portatore di emozioni, esigenze e bisogni unici e particolari. In tale accezione rivestono pertanto notevole importanza le misure organizzative e gestionali atte a migliorare la fruizione del servizio e a rendere meno traumatici i ricoveri ospedalieri.

Tornando alla Psicologia Ambientale e ai suoi ambiti di intervento, tale disciplina si delinea alla fine degli anni ’50 partendo da un iniziale interesse sulle caratteristiche fisiche dell’ambiente (Proshansky,1958) e successivamente si focalizza anche sugli aspetti di interfaccia tra comportamento umano e ambiente socio-fisico (Stokols,1978, Altamn, 1987, Bonnes-Sacchiaroli, 1992, Lewin, Barak…): l’attenzione dunque viene posta al contesto psico-fisico-sociale.

I contributi empirici della disciplina rintracciabili in letteratura sugli effetti dell’umanizzazione fisico-spaziale sono ad oggi ancora scarsi, mentre sono maggiormente reperibili analisi descrittive e idiografiche o Linee Guida per la progettazione sanitaria.

Tali contributi confluiscono in una prospettiva teoricooperativa, condivisa da architetti, ingegneri, medici, infermieri e psicologi, che sottolinea il potenziale salutogenico dell’ambiente ospedaliero che si esplica direttamente nei confronti del paziente che indirettamente sui familiari e lo staff sanitario.

Altre fonti di studio hanno dimostrato che la presenza di ambienti multisensoriali all’interno o nelle immediate vicinanze dei reparti nei quali i pazienti vengono sottoposti a procedure diagnostiche e terapeutiche invasive o sgradevoli e in modo frequente, può contribuire a tranquillizzare il paziente riducendo i loro livelli di ansia e di agitazione. Attraverso l’impiego di luci, colori, odori, suoni modulati tra loro, la stanza può assumere così connotazioni sensoriali stimolanti o calmanti, anche su scelta del paziente (R. Del Nord, 2006).

In generale, in riferimento alle condizioni sensoriali (R. Del Nord, 2006) quali il rumore, la temperatura, gli odori,ecc., essi possono dunque costituire elementi di discomfort sui quali intervenire: il rumore è un riconosciuto stressor ambientale (Evans, Cohen, 1991) ed è la variabile più frequentemente studiata in relazione ai suoi potenziali effetti negativi sulle persone che permangono all’interno dell’ospedale (Devlin, Arneill, 2003), anche per il personale operante all’interno della struttura (Ulrich et al. 2004).

Anche l’illuminazione può assumere una valenza stressogena soprattutto in mancanza o scarsità di luce naturale (Keep, Jamnes, Innan, 1980, Walch et al, 2004), così come la

temperatura, generalmente valutata negli ospedali come troppo calda (Weinberg, Creed, 2000); infine, appunto, gli odori che rappresentano un ulteriore connotato sensoriale negativamente associato all’ospedale e che può rappresentare come tale uno stimolo stressogeno (Zimring, Reizenstein, Michleson, 1991).

I principali fattori fisici che possono condizionare il grado di comfort ambientale e la risposta psicologica ad un ambiente sono molteplici e comprendono:

• i suoni;

• i colori;

• l’illuminazione;

• gli odori;

• la risposta tattile alle superfici.

• le dimensioni fisiche degli spazi;

• le forme degli ambienti;

• la sistemazione degli arredi.

Ad esempio, la saturazione e la brillantezza determinano la risposta emozionale di una persona al colore; i suoni regolano le nostre emozioni in relazioni alla loro presenza o assenza (silenzio), al ritmo, all’intensità, alla presenza di coloriture tonali, ecc.; gli odori, processati dalla stessa parte dl cervello che regola le emozioni, influenzano in modo rilevante l’umore della persona, la qualità visuale influenza il desiderio di rimanere in un posto; l’illuminazione naturale accresce il benessere, favorisce l’orientamento, stimola i sensi, contribuire ad accrescere la fiducia in se stessi e aiuta nel percorso di cura.

I fattori fisici, sono pertanto da declinare, per favorire la migliore risposta psicologica all’interno dello stesso spazio, utilizzando uno o più fattori determinanti in relazione alla libertà concessa dai vincoli tecnici-funzionali, alla semplicità/ complessità nel poter ottenere l’effetto desiderato, ai costi dell’intervento, ecc.

A Fianco: AREA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ATTESA Scheda tipo di analisi psicomedicoantropologica dei vari ambienti con individuazione dei fattori fisici in grado di garantire adeguato comfort ambientale e loro possibile utilizzo funzionale

1. Planimetria del piano terra dell’Ospedale dei Bambini di Parma con individuazione dell’ Area accoglienza, informazione e attesa.

REDATTO DA: DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE IL NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

02 30

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO DI STUDI SPECIALISTICI

LA PSICOLOGIA AMBIENTALE

suoni / TIPOLOGIA ED INTENSITÀ DI FRUIZIONE

alto

Ambiente Rilassante Ambiente Stimolante basso (1) medio medio basso alto

colori (2)

illuminazione (5) (5) odori (3)

risposta tattile (4) risposta visiva (6)

1. Diffusione in zone ristrette o in cuffia solo nell’area d’attesa

2. Tendenza al neutro, con riduzione del senso di affollamento

note

3. Zona attesa evitando sovrapposizioni odorigene con area cafeteria

4. Sedute morbide area attesa, aree pavimentate in gomma colorata.

AREA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ATTESA

5. Rilassante nella zona attesa, stimolante-intensa nelle aree della comunicazione, della reception, della vetrina espositiva. Luci di transizione giorno/notte all’ingresso,

6. Localizzazione di stimoli visivi ) plastico) nell’area attesa

AREA ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ATTESA

SCHEDA TIPO DI ANALISI PSICOMEDICOANTROPOLOGICA DEI VARI AMBIENTI CON INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI

FISICI IN GRADO DI GARANTIRE ADEGUATO COMFORT

AMBIENTALE E LORO POSSIBILE UTILIZZO FUNZIONALE

FATTORI FISICI E IL LORO UTILIZZO FUNZIONALE

Obiettivi

Ridurre l’ansia e lo stress da attesa, ridurre la paura della paura, ridurre la sensazione del tempo di attesa

Suoni/Rumori

No musica o sonorità diffuse ovunque, meglio campi sonori localizzati nelle sedute dell’area di attesa, ritmi lenti rilassanti, suoni biotici per ridurre la sensazione del tempo di attesa.

I rumori degli altri invadono la nostra privacy e ci infastidiscono, nei locali affollati la somma degli effetti delle tanti voci e suoni determina un aumento del rumore di fondo che motiva uno

spontaneo innalzamento del tono della nostra voce. E’ necessario localizzare superfici ad alto fono assorbimento nell’area caffetteria (controsoffitto, poltroncine, arredi)..per evitare che voci e operazioni del bar si propaghino e nell’area dell’attesa. Un trattamento fonoassorbente del controsoffitto deve essere esteso a tutta la sala con particolare attenzione alle aree di contatto tra gli utenti e il personale della reception che devono essere il meno riverberanti possibili. La pavimentazione in materiale smorzante (gomma, …) dell’area di attesa attenua il suono dei passi, per segnalare un confine all’interno del quale l’attesa è “speciale”. Il plastico da quel lato offre una scena interessante che continua girando in tondo

Colori

Non devono incentivare l’aggressività e la vivacità del bambino. Ridurre il senso di affollamento, creare contenuti emozionali riequilibranti con tonalità neutre (verde).

Azione di indirizzamento dell’utenza (way finding) e di delimitazione dei percorsi con colori a pavimento

Illuminazione

Intensa nell’area dei corridoi della comunicazione, della reception, dell’ingresso, della vetrina espositiva, rilassante nell’area riservata ai bambini. Luci al led a colore variabile possono illuminare il plastico. La zona di adattamento visivo della hall è quella in cui avviene il passaggio dalla luce del giorno alla più scura parte interna dell’ospedale di giorno e, viceversa, dal buio dell’esterno a un ambiente illuminato di sera. Per aiutare l’occhio ad abituarsi ai diversi livelli di luminosità, la zona di adattamento deve essere dotata di una illuminazione all’entrata particolarmente chiara di giorno, con un livello di illuminazione interna calante verso la zona di uscita la sera.

Odori

Evitare sovrapposizioni tra aromi della caffetteria (stimolanti) con altre fragranze. Se adottate potrebbero sottolineare con delicatezza l’area dell’attesa dei bambini piccoli (....talco, vaniglia,....) e fragranze fresche (lavanda, muschio,…) per i più grandi.

Risposta tattile

Arredi con finiture morbide al tatto, sedute e divani con tessuti morbidi e accoglienti

Risposta visiva

il plastico ha la funzione di attrarre l’attenzione dei bambini e degli adulti, rompere la tensione suscitando attenzione, permettendo al tempo di trascorrere più rapidamente in attesa della chiamata. Specchi che deformano l’immagine. Luci che muovono la visione statica.

Note al lay-out arredi

La sala d’attesa può essere articolati in tre aree differenziate( sottolineate da tonalità di colore –intorno al verde-, con forme e disposizione delle sedute: un’area contenitiva-circolare dedicata ai bambini molto piccoli, una centrale per adulti, fanciulli e preadolescenti che “ascoltano suoni della natura” e una terza area audiovisiva (sedute con auricolare o audio vicino al capo), mista per età. Quindi, tre aree distinte per “l’accoglienza multisensoriale”, corrispondenti alle diverse età evolutive e a differenti risposte psicologiche alla tensione dell’attesa: ludico-motoria, uditiva, audiovisiva, tattile, luminosità.

REDATTO DA:

DI PRESENTAZIONE

NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI DI PARMA PIETRO BARILLA

DOCUMENTO

IL

1

31

All’interno del progetto architettonico e progetto integrato degli arredi predisposto per il Nuovo Ospedale dei Bambini di Parma, gli ambienti di degenza, essendo i luoghi più importanti e al contempo delicati dell’intera struttura, sono stati oggetto di una approfondita analisi multidisciplinare che ha portato alla definizione di un progetto integrato al quale si è dato il nome di “LA STANZA INTONATA”. “LA STANZA INTONATA”, è il luogo in cui l’emotività e la personalità del paziente, le aspettative dei genitori, la professionalità e la dedizione degli operatori sanitari possono trovare un’armoniosa sinergia, una “intonazione”, finalizzata a raggiungere il traguardo della guarigione.