pesquisafapesp

Na Amazônia, COP30 discute como reduzir emissões, ampliar uso de energia limpa e assegurar recursos para ações climáticas

Com milho, trigo e sorgo, usinas diversificam produção de etanol no país

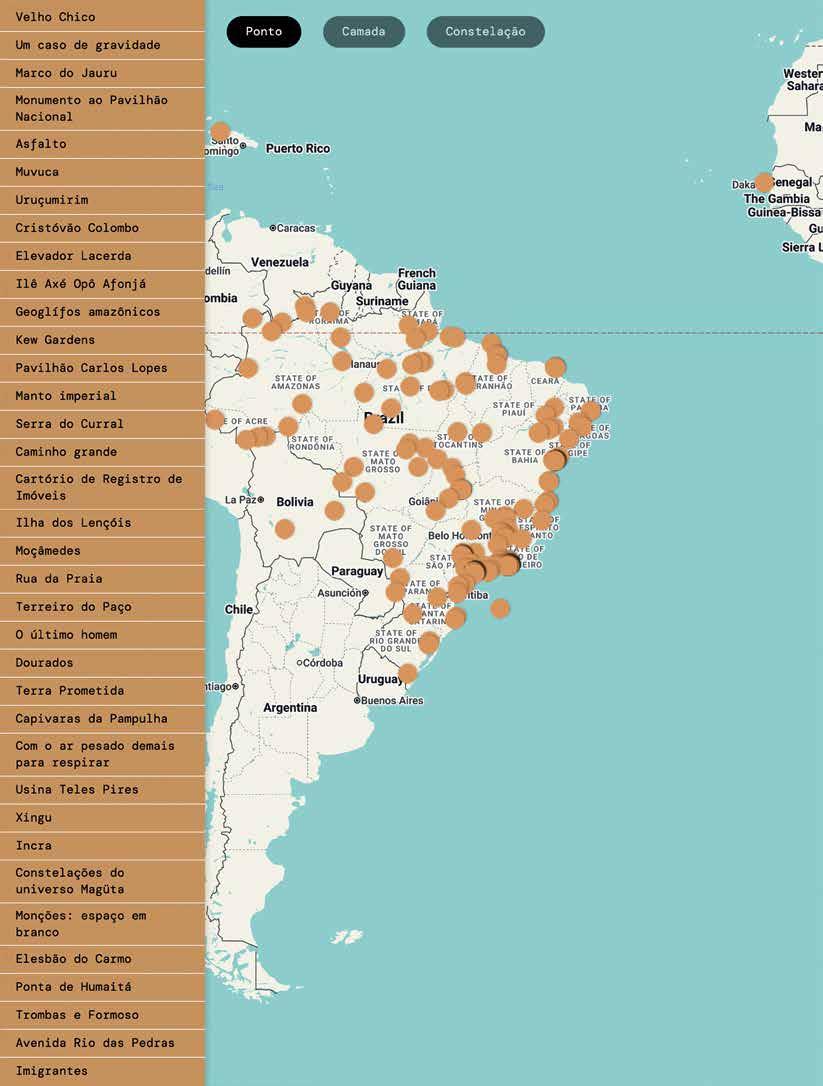

Comunidades periféricas e povos tradicionais propõem novas cartografias

Rede vai gerar e refinar indicadores estaduais de ciência e tecnologia

Biólogos defendem a preservação de práticas culturais de animais

Revoltas como a dos Malês aumentaram a repressão contra os escravizados

ciência para os seus ouvidos

Spotify

Apple podcasts

Deezer

Um programa novo toda semana.

Ouça em sua plataforma favorita.

revistapesquisa.fapesp.br/podcasts

RÁDIO USP

FM 93,7 (São Paulo)

FM 107,9 (Ribeirão Preto) Sextas-feiras, às 13h

RÁDIO UNICAMP (www.sec.unicamp.br) Segundas-feiras, às 13h

RÁDIO UNESP

FM 105,7 (Bauru) Quartas-feiras, às 20h Reapresentação aos domingos, às 16h

Colônias de coral-de-fogo em Maragogi (AL): espécie sofre com o aumento da temperatura (TURISMO, P. 28)

CAPA

12 COP30 busca metas mais ambiciosas para reduzir emissões e aumentar o financiamento climático

18 Em 30 anos, a reunião sobre o clima se tornou a maior conferência anual da ONU

ENTREVISTA

20 Especialista em incêndios florestais, a geógrafa Ane Alencar defende que a pauta ambiental não é ideológica

ECOLOGIA

26 Consumo de gás do aquecimento global faz árvores grandes da região Norte crescerem mais

TURISMO

28 Eventos extremos podem impactar as viagens a lazer –e vice-versa

ENTREVISTA

32 Nana Klutse, climatologista de Gana, relata os impactos das mudanças climáticas na África

COOPERAÇÃO

36 Expedições científicas da Iniciativa Amazônia+10 saem a campo

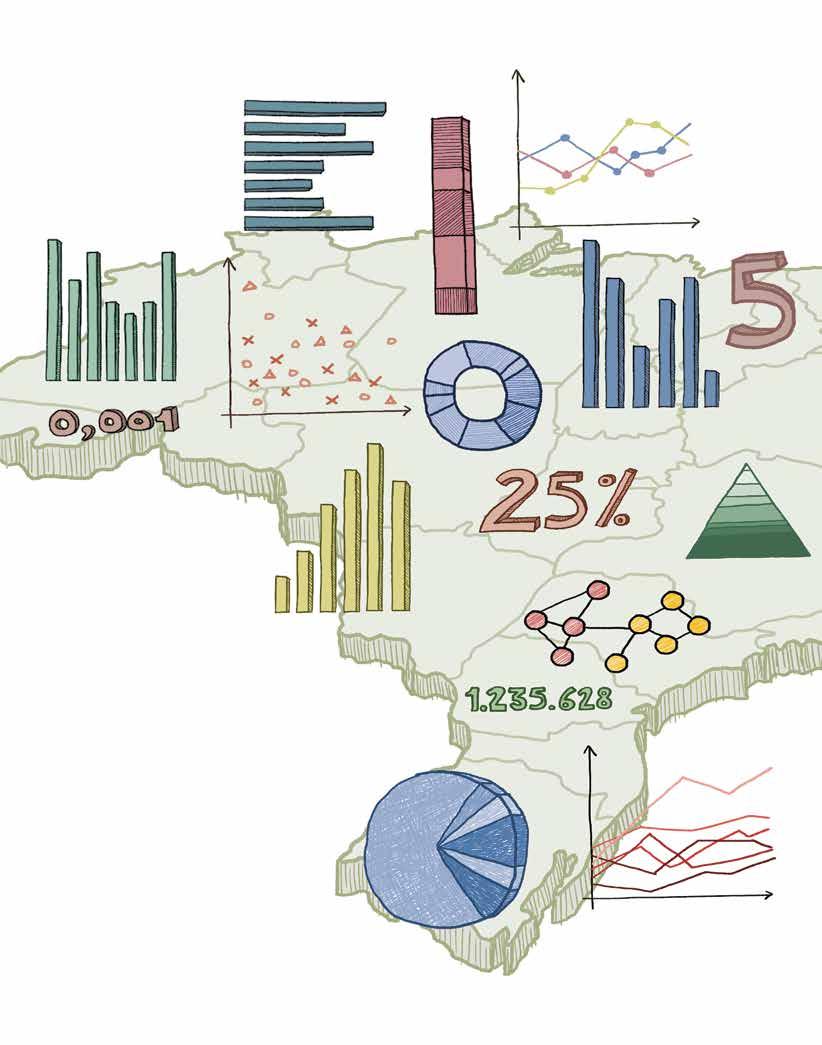

INDICADORES

40 Rede busca produzir métricas estaduais comparáveis de ciência e tecnologia

ENTREVISTA

44 Vencedor do Prêmio José Reis, o físico Luís Carlos Crispino, da UFPA, fala de popularização da ciência

BOAS PRÁTICAS

46 Jornalistas de ciência privilegiam publicações de revistas consagradas

DADOS

49 Digitalização avança na indústria brasileira

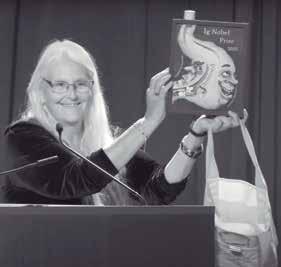

NOBEL

50 Premiação destaca pesquisas que abrem possibilidades tecnológicas

ETOLOGIA

54 Práticas culturais de animais, como dialetos de vocalizações, devem ser conservadas

EVOLUÇÃO

58 Estudo detalha quando é melhor se camuflar ou exibir coloração de alerta

ZOOLOGIA

60 Chifres, garras e pinças gigantes de artrópodes ajudam a regular a temperatura do corpo

ANATOMIA

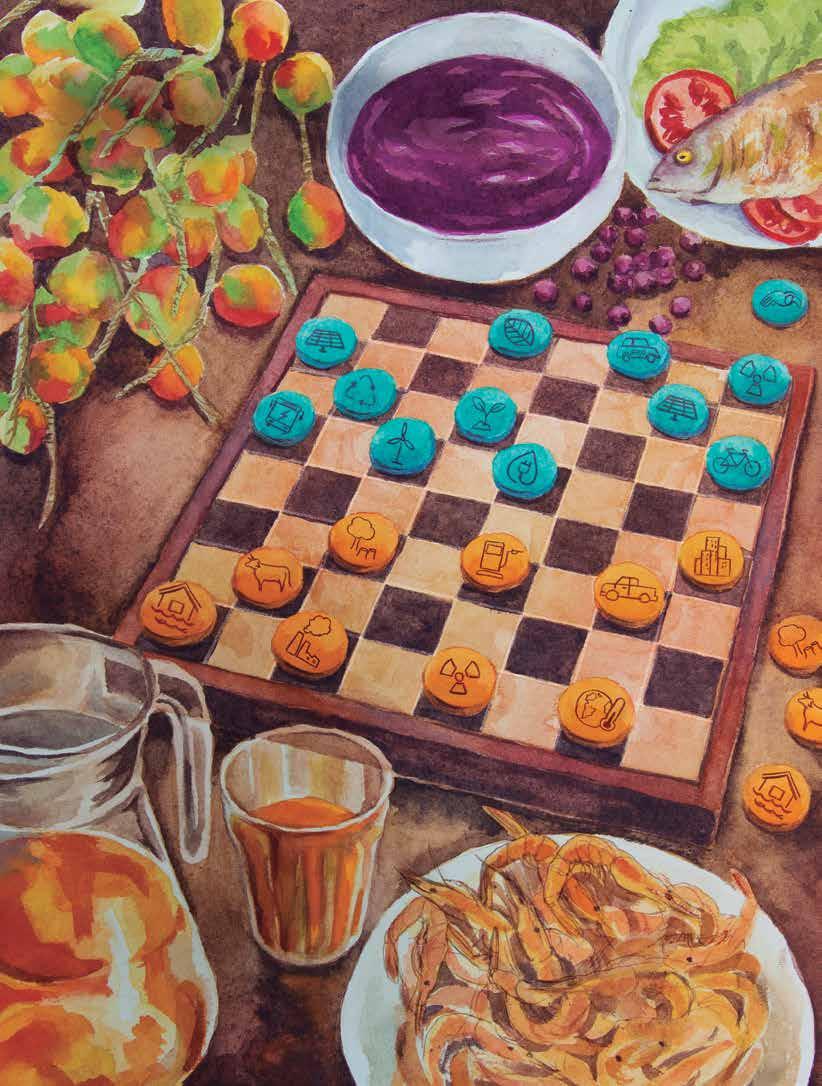

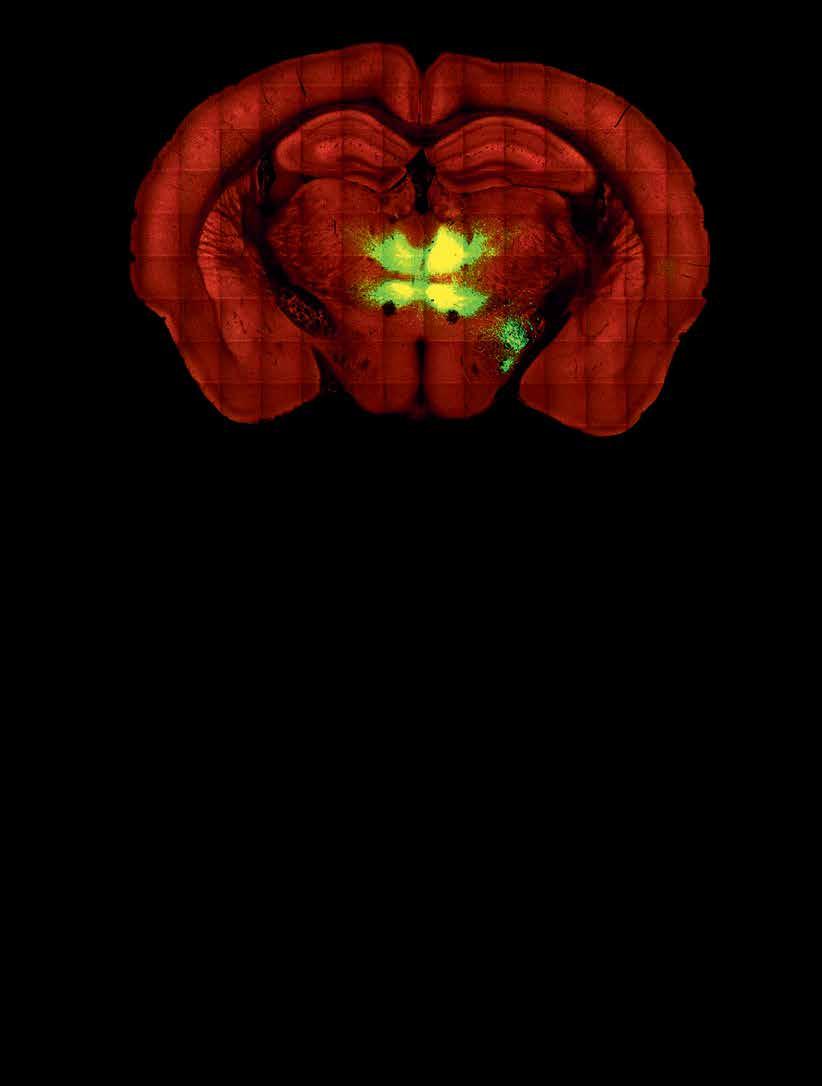

62 Neurocientistas completam trabalho de pesquisadora sobre comunicação entre os hemisférios do cérebro

PALEONTOLOGIA

64 Oásis na região do atual Rio Grande do Sul protegeu plantas e animais, há 260 milhões de anos

ENGENHARIA AGRONÔMICA

66 Milho, trigo e sorgo diversificam a produção de etanol no país

MEDICINA

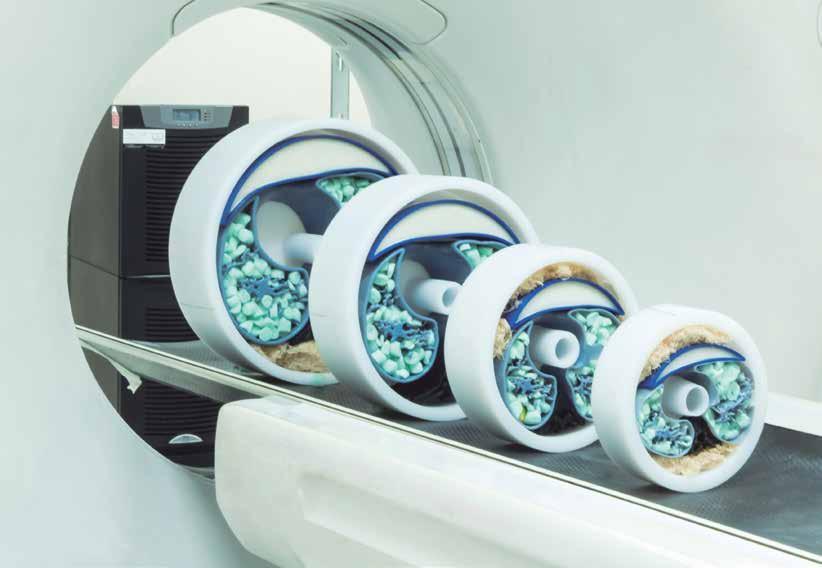

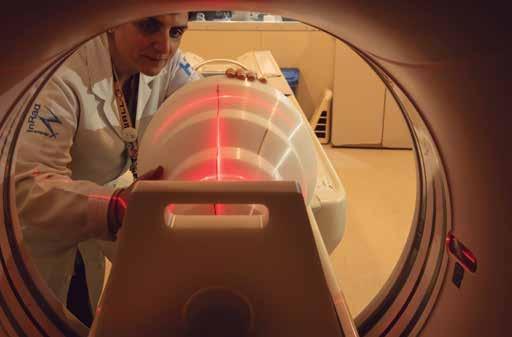

70 Pesquisadores brasileiros criam dispositivo que simula pulmão e nódulos

AMBIENTE

72 Soluções inovadoras permitem aprimorar a gestão e o manejo de árvores urbanas

GEOGRAFIA

76 Populações vulneráveis e comunidades tradicionais utilizam novas cartografias

HISTÓRIA

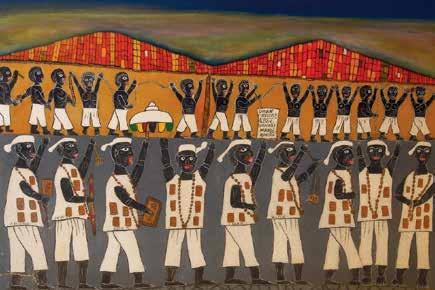

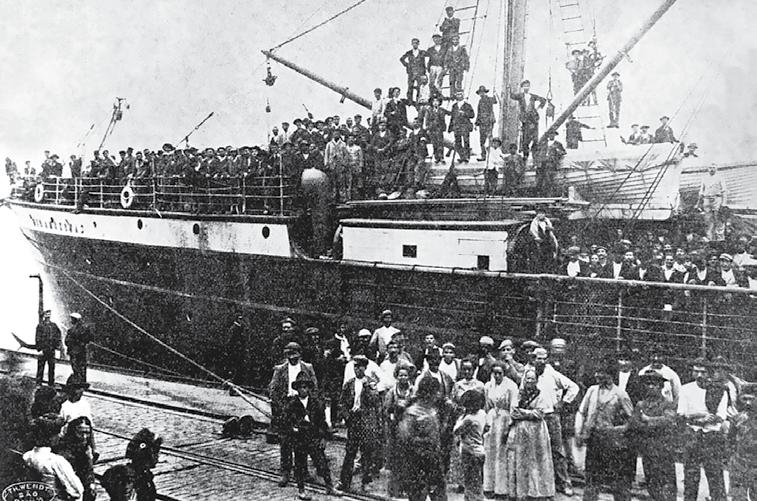

82 Revoltas no século XIX aumentaram a repressão contra os escravizados

OBITUÁRIOS

86 Amílcar Tanuri (1958-2025)

88 Henrique Lins de Barros (1947-2025)

MEMÓRIA

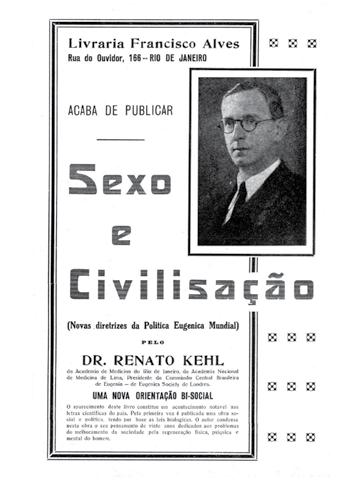

90 No século XIX, o médico Nina Rodrigues tentou explicar a criminalidade por meio de traços físicos

ITINERÁRIOS DE PESQUISA

94 A pedagoga Patrícia Rosas cresceu em lixão e criou projeto para crianças na Paraíba

RESENHA

96 Estranhezas do século romântico: Gonçalves Dias, Sousândrade, Gonçalves de Magalhães, de Cilaine Alves Cunha. Por Wilton José Marques

97 COMENTÁRIOS

98 FOTOLAB

WWW.REVISTAPESQUISA.FAPESP.BR

VÍDEOS

FEMINICÍDIO: O QUE É

E POR QUE ESSE CRIME EXIGE

UMA LEI ESPECÍFICA?

Vídeo explica o conceito, mostra números alarmantes no Brasil e aborda falhas na proteção das mulheres

O RENASCIMENTO DO PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA

Um dos marcos da arquitetura modernista nacional reabre suas portas ao público no Rio de Janeiro após seis anos de obras e restauração

PODCAST

A SEDUÇÃO DOS RANKINGS ACADÊMICOS

Podcast discute a influência das listas das melhores universidades sobre a forma como as instituições de ensino superior se relacionam com a sociedade. E mais: vírus com cauda; Ferradura Cósmica; gases de efeito estufa

Este conteúdo está disponível em acesso aberto no site www.revistapesquisa.fapesp.br, que contém, além de edições anteriores, versões em inglês e espanhol e material exclusivo

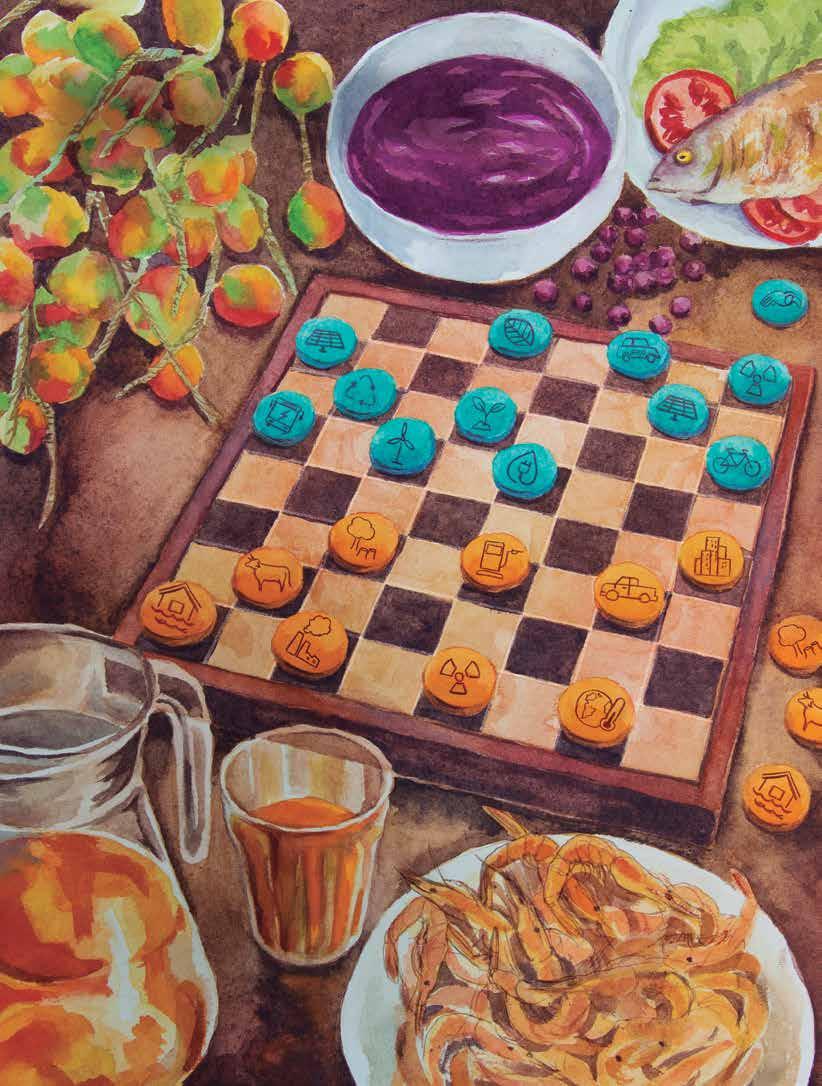

Por exigir decisões consensuais, as conferências das partes (COP) da ONU sobre as mudanças climáticas costumam ser de muita conversa e negociação. A cada ano é sediada em uma cidade, o que traz uma cor local ao diálogo (como interpretada pelo ilustrador Gidalti Jr. na capa desta edição). Com uma pauta urgente e complexa, a COP30 chega a Belém em busca de metas mais ambiciosas de redução das emissões de gases de efeito estufa. Outro desafio é a ampliação dos recursos destinados ao chamado financiamento climático, para custear a transição energética ao baixo carbono e adaptar os países aos efeitos do aquecimento global ( página 12).

Essa é a primeira COP no Brasil, mas o país sediou a Rio92, um marco das reuniões internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável ( página 18). Uma de suas deliberações foi o estabelecimento de um tratado multilateral, a convenção do clima da ONU, da qual a COP é a principal reunião anual. A primeira edição ocorreria três anos depois, em Berlim.

Assegurar mais financiamento no contexto geopolítico atual, em que países ricos estão voltados para si, não é fácil, avalia a geógrafa paraense Ane Alencar ( página 20). Tida por muitos como uma pauta ideológica, a polarização da questão ambiental também dificulta a missão. “Para uma parte da sociedade, esses temas não são vistos como questões a serem resolvidas”, afirma a diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), ONG fundada há 30 anos em Belém.

A climatologista Nana Klutse, de Gana, que esteve no Brasil para a 17ª Conferência Geral da Academia Mundial de Ciências (TWAS), reforça a necessidade de colaboração entre as nações. “Temos um único planeta e a atividade de cada país afeta os demais” ( página 32).

A ciência trouxe os dados que fundamentaram a construção dos consensos já alcançados nas COP, e cientistas seguem produzindo conhecimento relevante em inúmeras frentes dessa ampla temática. Um exemplo, nesta edição, é a constatação de que as árvores na região amazônica estão maiores, tendo crescido em média 3,3% por década nos últimos 30 anos. Essa descoberta torna ainda mais imprescindível o serviço ecossistêmico que prestam, armazenando carbono ( página 26 ).

Muito conhecimento novo deve resultar de 22 expedições científicas financiadas pela iniciativa Amazônia+10, uma articulação entre as fundações de amparo à pesquisa dos nove estados da região mais a FAPESP. Esse arranjo hoje inclui um grande número de instituições e agências de fomento do Brasil e exterior, com mais de 700 pesquisadores dedicados a coletar dados, espécimes biológicos e minerais e registros culturais, que começam a sair a campo ( página 36 ).

Um objetivo de expedições científicas amazônicas é, há séculos, a produção de mapas. Propostos como representações científicas da realidade, historicamente funcionam como instrumentos políticos. Um movimento global chamado virada espacial ou cartográfica questiona sua natureza e função. Sem abrir mão da ciência, mas transcendendo sua suposta objetividade, esse modo de concepção de mapas identifica redes de relações socioespaciais, entre outros pontos ( página 76 ).

Um exemplo é o mapa feito pelo povo indígena Borari, com apoio técnico da Universidade Federal do Oeste do Pará, para processo de demarcação de terras, que incluiu rios, trilhas e áreas sagradas que não constavam da cartografia estatal. Além disso, há nesse movimento uma dimensão artística e simbólica, que vê os mapas como plataformas para criação de novos mundos.

Treinamento físico afeta de forma diferente nervos em cada lado do coração

1

Além de fortalecer o coração, exercícios aeróbicos moderados frequentes alteram os nervos (conjuntos de fibras, formadas pelos prolongamentos dos neurônios) que o controlam, de acordo com um estudo das universidades de Bristol, no Reino Unido, de São Paulo (USP) e Federal de São Paulo (Unifesp). A pesquisa mostrou ainda que o treinamento físico afeta de forma diferente os nervos em cada lado do coração. Ratos treinados ao longo de 10 semanas apresentaram cerca de quatro vezes mais neurônios no grupo cardiovascular do lado direito do corpo do que no esquerdo, em comparação com ratos não treinados. Por outro lado, os neurônios do lado esquerdo quase dobraram de tamanho, enquanto os do lado direito diminuíram ligeiramente. “Esses grupos nervosos agem como um interruptor de regulagem de intensidade do coração”, comentou Augusto Coppi, da Universidade de Bristol, em um comunicado. “A descoberta aponta para um padrão esquerdo-direito anteriormente oculto no sistema de piloto automático do corpo, que ajuda o coração a funcionar.” Segundo ele, as descobertas sobre essa divisão entre esquerda e direita podem vir a ser usadas para tratar com mais eficácia uma série de problemas, como batimentos cardíacos irregulares e dor no peito ( Autonomic Neuroscience, 24 de setembro).

Com a ratificação, no final de setembro, de Serra Leoa e Marrocos, o Tratado do Alto-mar atingiu o número necessário de 60 países para se tornar lei internacional. O documento estabelece um marco legal para estender as faixas de proteção ambiental a águas internacionais, que se encontram além da jurisdição de qualquer país, por meio da criação de áreas marinhas protegidas e da restrição à sobrepesca e à mineração em alto-mar. O Brasil ainda não ratificou o tratado, embora seja um dos 126 países que o assinaram. Em setembro, a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram o Projeto de Decreto Legislativo (PDL 653/2025), que incorpora o tratado ao ordenamento jurídico brasileiro; o texto aguarda a promulgação presidencial. Adotado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2023, o tratado deverá entrar em vigor em janeiro, após quase 20 anos de negociações diplomáticas. O alto-mar começa a 200 milhas (321 quilômetros) das linhas costeiras e representa patrimônio comum da humanidade. A regulamentação para essa vasta área era considerada insuficiente (Inside Climate News, 27 de setembro; Nature, 3 de outubro).

A Midnight atingiu uma altitude de 2,1 km

A Midnight, uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), construída pela empresa norte-americana Archer Aviation, fez seu voo mais alto, ao atingir uma altitude de 2.100 metros (m) durante um percurso de 72 km, a uma velocidade máxima de 193 quilômetros por hora (km/h). O resultado, se confirmado em outros testes, permitiria voos em cidades com muitos edifícios altos. Em desenvolvimento também em outras empresas, como a brasileira Embraer (ver Pesquisa FAPESP n° 351 ), aparelhos desse tipo são projetados para operar em faixa entre 450 e 1.200 m, abaixo da faixa dos aviões comerciais, que voam a altitudes entre 9 mil e 13 mil metros acima do nível do mar. Alimentada por baterias com células de íons de lítio, a Midnight havia feito em agosto seu voo mais longo, de 86 km, em 31 minutos, a uma velocidade de até 203 km/h. Os resultados dos testes poderiam facilitar a obtenção da autorização da Administração Federal de Aviação (FAA) para operar no sistema aéreo dos Estados Unidos (LiveScience, 1º de outubro).

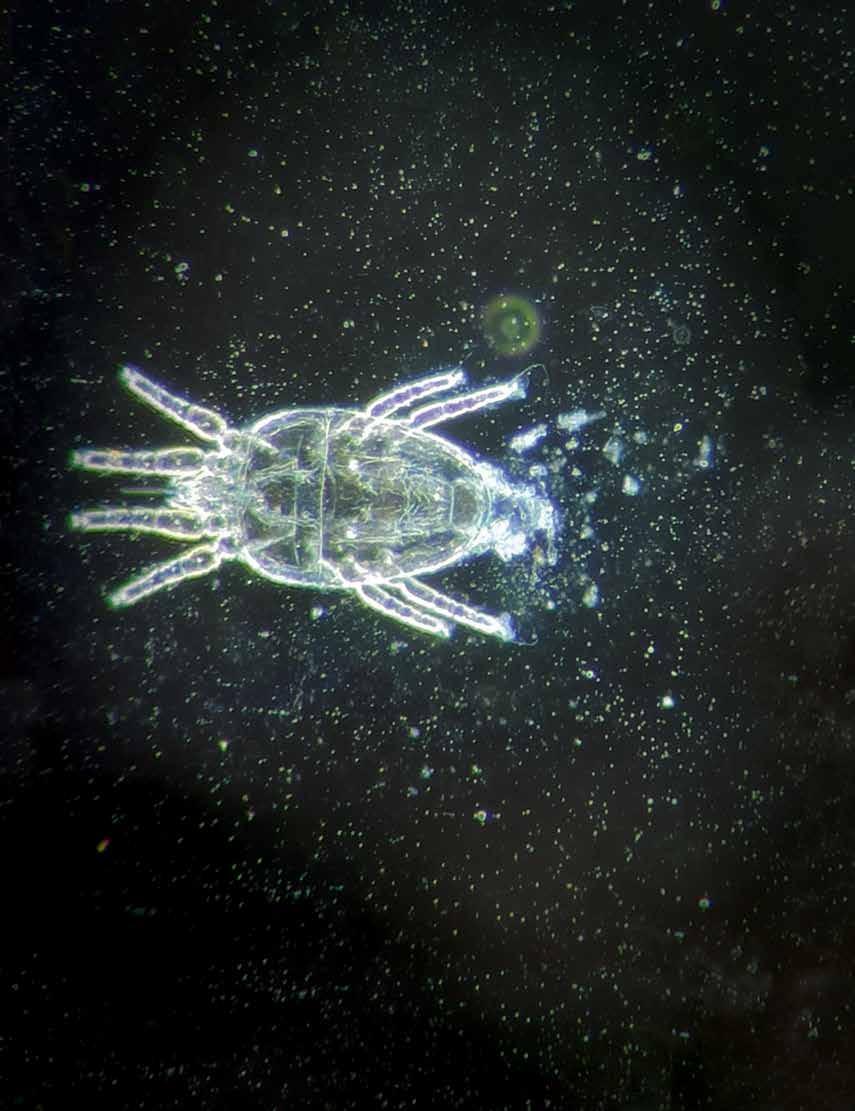

Em julho de 2023, ao caminhar em área de mata próxima a Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, um homem de 37 anos e seu cão foram picados por carrapatos-estrela ( Amblyomma ovale) infectados pela bactéria Rickettsia parkeri. Seis dias depois, o homem desenvolveu sintomas gripais e uma lesão vermelha no tornozelo, onde havia sido picado. A lesão evoluiu nos dias seguintes. Na primeira consulta em uma unidade de saúde, recebeu apenas a recomendação de uso de um anti-inflamatório. Quase um mês depois, sem melhora, voltou e recebeu outra medicação, também sem resultados. Somente na terceira visita, exames laboratoriais revelaram alterações compatíveis com infecção por Rickettsia, porém sem diagnóstico para a doença. O tratamento com um antibiótico eliminou os sintomas. O episódio foi registrado como o primeiro caso confirmado por métodos moleculares de febre maculosa causada por R. parkeri no litoral paulista, confirmado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP). Foi também o sexto registro da doença no país. O cão exposto aos mesmos carrapatos permaneceu assintomático e não precisou de tratamento (Zoonotic Diseases, 15 de setembro).

O carrapato-estrela, transmissor de Rickettsia parkeri

Uma equipe da Universidade RMIT, da Austrália, combinou a durabilidade da taipa – uma técnica de construção de paredes que utiliza barro amassado para preencher os espaços criados por grades de varas ou bambus –com a versatilidade do papelão, criando um material reutilizável composto de papelão, água e terra. Segundo os pesquisadores, o novo material, chamado de taipa confinada com papelão, elimina a necessidade de cimento e apresenta um quarto da pegada de carbono e menos de um terço do custo do concreto. “Usando simplesmente papelão, solo e água, podemos construir paredes robustas o suficiente para suportar edifícios baixos”, disse Jiaming Ma, da RMIT, em um comunicado da universidade. A taipa confinada em papelão poderia ser produzida no canteiro de obras, compactando a mistura de solo e água dentro da fôrma de papelão, manualmente ou com máquinas. Para Ma, essa pode ser uma solução eficaz para a construção em áreas remotas, com abundância de solos vermelhos, ideais para construções com taipa, uma técnica ainda bastante usada no mundo. A resistência mecânica do novo material varia de acordo com a espessura dos tubos de papelão (Structures, outubro).

Com vistosas flores amarelas, o tojo se espalha com a ajuda de abelhas e formigas

Tubo vazio de papelão, com taipa confinada e com cobertura de polímero reforçado com fibra de carbono

Botânicos do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo descobriram que alianças com pequenos insetos permitiram a uma espécie invasora, o tojo (Ulex europaeus), espalhar-se em meio aos campos de altitude, a vegetação baixa típica de serras, na região Sul do Brasil. Originária da Europa Ocidental, essa planta – um arbusto com espinhos, vistosas flores amarelas e até 2 metros – floresce de maio a novembro, principalmente em agosto. Nos meses mais frios, a abelha Apis mellifera poliniza apenas essa espécie, já que nenhuma outra floresce nessa época. Formigas nativas, como a quem-quem-preto-brilhante ( Acromyrmex ambiguus), carregam sementes e contribuem para a dispersão da espécie. Introduzida na Nova Zelândia como cerca viva, logo se tornou uma praga. Já encontrada em 15 países da Europa, Ásia, África e Américas, é considerada uma erva daninha e disputa espaço com as espécies nativas ( Acta Botanica Brasilica, maio). Um relatório da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPBES) registrou 476 espécies exóticas invasoras no país, das quais 268 são de animais e 208 de plantas e algas (ver Pesquisa FAPESP n° 338).

Por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou três novos membros do Conselho Superior da FAPESP: Felipe Ferreira Guimarães Figueiredo, Franklim Shunjiro Nishimura e Carlos Gilberto Carlotti Junior. Figueiredo, graduado em administração pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais Ibmec, é CEO da Comgás, empresa distribuidora de gás natural encanado. Nishimura, formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), é presidente do Conselho de Sócios e membro do Conselho de Administração do Grupo Jacto, empresa que atua em diversos segmentos do agronegócio, e preside o Conselho Curador da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia (FSNT), voltada à educação e inovação para o agronegócio. Carlotti Junior, formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), é reitor da USP desde 2022. Eles terão um mandato de seis anos e substituirão Pedro Passos, Mayana Zatz e Mozart Neves Ramos ( Agência FAPESP, 14 de outubro).

O peixe-olho-dourado, o peixe-olho-de-pinta-mancha, o peixe-lua-preto, o peixe-lua-azul, o achigã-boca-grande e outros estão se reproduzindo no rio Chicago, nos Estados Unidos, antes muito poluído, indicando que os esforços de limpeza estão funcionando. De 2020 a 2022, o biólogo Austin Happel, do Aquário Shedd, da mesma cidade, coletou 2.211 larvas de peixes de 24 espécies, identificadas por sequenciamento genético. Peixes tolerantes à poluição eram mais comuns no ramo Norte, enquanto o Sul abrigava um número maior de espécies intolerantes, como resultado da vegetação submersa, qualidade da água e proteção contra predadores, oferecida pelos atracadouros de barcaças não utilizados. Com 250 quilômetros, o rio atravessa a cidade de Chicago. A qualidade de sua água melhorou bastante com uma lei de 1972 e a atuação de organizações como Amigos do Rio Chicago, Openlands e Rios Urbanos. Os pesquisadores já haviam identificado quase 60 espécies de peixes vivendo no rio, mas ainda não sabiam quantos desovavam em suas águas (Journal of Great Lakes Research, 17 de setembro; Smithsonian Magazine, 22 de setembro).

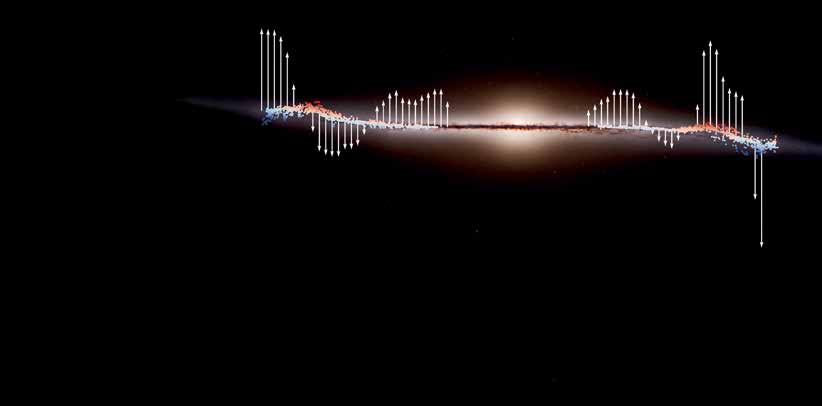

Onda gigante empurra estrelas nas bordas da Via Láctea

O telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia, descobriu que uma onda gigante está empurrando milhares de estrelas situadas entre 30 mil e 65 mil anos-luz de distância do centro da Via Láctea. A onda age como uma pedra lançada em um lago, fazendo com que as oscilações se espalhem, em movimentos horizontais ou verticais. Astrônomos da Itália, França, Alemanha e Estados Unidos rastrearam esse movimento estudando as posições de estrelas gigantes jovens e estrelas Cefeidas, cujo brilho varia de forma previsível. O sobe e desce das estrelas poderia estar relacionado a um movimento ondulante a 500 anos-luz do Sol, a chamada Onda de Radcliffe, que se estende por mais de 9 mil anos-luz ( Astronomy and Astrophysics, julho).

As setas indicam a direção e a extensão do movimento das estrelas nas bordas da Via Láctea, vista de perfil

A formiga-colheitadeira-ibérica (Messor ibericus) exibe um fenômeno raríssimo: as fêmeas produzem filhotes machos não só da própria espécie, mas também de outra, M. structor. De acordo com um estudo liderado pelas universidades de Montpellier e Lille, na França, e de Lausanne, na Suíça, o acasalamento com machos de M. ibericus produzirá a próxima geração de rainhas, enquanto o com os de M. structor, que também vivem na colônia, resultará em mais operárias, que, portanto, serão híbridas. Isso é possível porque, ao fertilizar seu óvulo, a rainha elimina seu próprio DNA nuclear e usa seu óvulo como recipiente exclusivo para o DNA dos machos de M. structor. Os filhotes machos exibem genomas distintos, embora com o mesmo DNA mitocondrial da rainha; externamente, o que os distinguem à primeira vista são os pelos, mais abundantes em M. ibericus. O resultado é uma maior diversidade na colônia sem a necessidade de uma espécie selvagem vizinha para acasalar. As duas espécies divergiram uma da outra há mais de 5 milhões de anos. As populações selvagens de M. structor mais próximas vivem a mais de mil quilômetros da ilha da Sicília, na Itália, onde a outra espécie é mais comum (Nature, 9 de outubro).

Machos de M. ibericus (à dir.) e M. structor convivem na mesma colônia

Em janeiro de 2023, o Museu Mütter, nos Estados Unidos, voltado à história da medicina, lançou o projeto Postmortem, para debater a melhor forma de expor os restos mortais humanos do próprio acervo –como crânios, gêmeos siameses e um coração dilatado –, em geral adquiridos sem o consentimento e apresentados sem a identidade dos pacientes. Como parte da reavaliação, o museu excluiu 400 vídeos de seu canal do YouTube e uma exposição digital de seu site. Dois anos depois, a instituição anunciou que os restos mortais a serem expostos deveriam contextualizar sua história e procedência em vez de serem expostos anonimamente. O projeto Postmortem estabeleceu as condições em que imagens e vídeos da coleção de restos mortais humanos poderão ser usados para fins científicos, educativos ou expositivos. Sob essas novas diretrizes, o canal do YouTube voltará ao ar. As mudanças já começaram: um intestino gigante de um homem, antes identificado apenas com as iniciais JW, agora contém informações sobre a história de vida de seu doador, Joseph Williams. Criado em 1863 a partir da coleção pessoal do cirurgião Thomas Mütter (1811-1859), o museu conta com um acervo de 35 mil peças, incluindo instrumentos médicos, e recebe cerca de 130 mil visitantes por ano (AFP e Museu Mütter, 28 de agosto).

Brotos de cana-de-açúcar obtidos de plantas que haviam passado por períodos de seca se mostraram capazes de resistir à escassez de água, de acordo com pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e do Instituto Agronômico (IAC), de Campinas. A herança transmitida do material de origem (planta-mãe) para os propágulos (plantas-filha) fez a fotossíntese aumentar 1,5 vez em uma das variedades testadas, quase duplicou o tamanho das raízes, permitiu aumento de até 3,5 vezes na produção de colmos (talos) e aumentou a produção de sacarose em 1,5 vez, em comparação com os propágulos resultantes de plantas que não haviam passado por episódios de seca. Os experimentos em campo e as análises em laboratório mostraram também que a expressão da memória à seca depende da variedade de cana e do estágio de desenvolvimento da planta. “As duas variedades que testamos em campo foram desenvolvidas pelo IAC”, comenta o engenheiro-agrônomo da Unicamp Rafael Vasconcelos Ribeiro, coordenador da pesquisa, iniciada há 11 anos. “Precisamos agora avaliar e explorar os benefícios da memória em outras variedades” (Plant Science, outubro).

Brotos herdam da planta-mãe capacidade de se adaptar à escassez de água

Representação artística do aparelho em construção no Chile

Em construção no Chile, o Giant Magellan Telescope (GMT), que tem a FAPESP como um dos seus sócios-fundadores desde 2014, ganhou um novo parceiro: o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). A instituição norte-americana repassou para o GMT uma doação privada de valor não divulgado e tornou-se o 16º membro do consórcio internacional que coordena o empreendimento. Orçado em US$ 2,6 bilhões, o supertelescópio de 25,4 metros terá uma área coletora de luz 10 vezes maior e umaresolução espacial quatro vezes superior à do James Webb, hoje o mais avançado instrumento de observação cósmica. O GMT deverá ser capaz de observar objetos celestes muito antigos, como a primeira geração de estrelas e galáxias, e até exoplanetas. Cerca de 40% da construção do GMT, no qual foi investido até agora US$ 1 bilhão, já foi concluída. A previsão é de que entre em operação na próxima década. Desde sua entrada no consórcio, a FAPESP destinou US$ 50 milhões ao GMT e os pesquisadores do estado de São Paulo deverão ter acesso a 4% do tempo de observação do instrumento.

Após examinar 54 cadáveres, arqueólogos da Universidade Nacional Australiana encontraram no Sudeste Asiático múmias humanas pelo menos 7 mil anos mais antigas que as egípcias. De 12 mil a 4 mil anos atrás, caçadores-coletores no sul da China, Sudeste Asiático e em ilhas próximas, incluindo Bornéu e Java, amarravam os mortos em posturas agachadas e então secavam lentamente os corpos em fogueiras com fumaça e baixa temperatura por vários meses, antes do sepultamento. A exposição contínua à fumaça mumificava a pele dos cadáveres, evitando que os esqueletos se desintegrassem. A mesma técnica ainda é adotada nas áreas montanhosas da ilha de Nova Guiné, na Indonésia. O povo Chinchorro, que viveu no norte do atual Chile e sul do Peru entre 7 mil e 1.500 a.C., desenvolveu técnicas de mumificação há cerca de 7 mil anos, removendo os órgãos internos antes de deixar os corpos para secar no deserto. O uso de resinas e outras substâncias de embalsamamento pelos egípcios para mumificar os mortos surgiu há cerca de 6,3 mil anos (Science News e PNAS, 15 de setembro).

Um dos esqueletos com 12 mil a 14 mil anos desenterrados no sul da China 3

COP30 busca metas globais mais ambiciosas para reduzir as emissões e aumentar o financiamento climático

MARCOS PIVETTA

Dois grandes temas interligados devem nortear os debates e as negociações sobre como conter as mudanças climáticas e se adaptar aos seus impactos durante a 30ª Conferência das Partes, a COP30, que se realizará em Belém de 10 a 21 de novembro. São as novas metas de emissões de gases de efeito estufa (GEE), que aquecem o planeta, e a ampliação do valor destinado ao financiamento climático voltado para os países em desenvolvimento.

O primeiro ponto diz respeito ao cerne do Acordo de Paris, o principal tratado internacional que busca limitar o aquecimento global a no máximo 2 graus Celsius (ºC), preferencialmente a 1,5 ºC, em relação aos níveis da sociedade pré-industrial, da segunda metade do século XIX. Até meados de outubro, apenas 62 países, menos de um terço dos signatários do acordo (o Brasil entre eles),

tinham apresentado oficialmente novas metas voluntárias para reduzir, até 2035, suas emissões de gases de efeito estufa (GEE). Essas metas são denominadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC).

Embora os Estados Unidos, historicamente o maior emissor de GEE, tenham apresentado sua NDC atualizada em 2024, ainda no governo de Joe Biden, é incerto que representantes do país estejam em Belém. O atual presidente, Donald Trump, defensor de uma economia baseada em combustíveis fósseis, anunciou neste ano a saída do país do Acordo de Paris.

Cerca de 70% das emissões de GEE que causam o aquecimento global decorrem do uso de combustíveis fósseis como petróleo, gás natural e carvão mineral. As atividades agropecuárias e as mudanças no uso da terra, como o corte de florestas para abrir áreas para pastos e lavouras, são responsáveis pela produção de aproximadamente

20% do total de gases que aquecem a atmosfera. No Brasil, a figura é invertida, por volta de 70% das emissões estão associadas a mudanças no uso da terra e atividades da agropecuária.

Sem o envolvimento da maior economia do planeta, a situação atual se torna ainda mais desafiadora. Um relatório de outubro do ano passado das Nações Unidas estima que as emissões globais até 2030 teriam de diminuir 42% em relação ao nível de 2019 para que o aquecimento planetário não ultrapassasse 1,5 ºC. Se o prazo de referência fosse estendido até 2035, a queda teria de ser de 57%. Ainda antes do início da COP30, novas análises sobre o status das mais recentes NDC devem ser divulgadas.

“Nós começamos em 1992 [durante a Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro] dizendo que era preciso pensar global e agir localmente. Agora, isso não é mais possível”, disse Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil,

1,3 trilhão de dólares por ano é o montante pleiteado pelos países em desenvolvimento para o financiamento climático

em entrevista coletiva após evento em Brasília preparatório para a COP30. “Os extremos climáticos já exigem que governos e todos nós tenhamos que agir local e globalmente, tanto em recursos quanto em tecnologia e solidariedade. A mudança do clima não tem fronteira.”

A segunda questão de fundo da COP30 é o volume insuficiente de financiamento internacional disponível para ajudar os países em desenvolvimento a custear sua transição para uma economia de baixo carbono, com um grau pequeno de emissões de GEE e adoção de fontes de energia limpa, e a se adaptarem às mudanças climáticas. Em novembro passado, ao final da COP29, em Baku, no Azerbaijão, houve um acordo que elevou o valor do repasse anual dos países desenvolvidos aos em desenvolvimento para US$ 300 bilhões, o triplo do que era previsto até então. O montante, no entanto, ainda está distante do US$ 1,3 trilhão por ano pleiteado pelas nações mais pobres.

Opresidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, admitiu, em meados de outubro, em entrevista para a CNN Brasil, que esse patamar de financiamento não será atingido em Belém. Disse que é difícil, mas possível que os bancos multilaterais aumentem em duas ou três vezes sua capacidade de empréstimos com essa finalidade e que o setor privado multiplique por 25 vezes os investimentos climáticos nos países em desenvolvimento.

ro captado por esse mecanismo seria destinado a populações indígenas e comunidades locais que moram nas florestas, de acordo com a proposta.

Nenhum dado concreto indica que um corte pela metade nas emissões, como preconizado por diversos estudos, esteja a caminho no curto prazo. Ao contrário. São raros os anos, como durante o auge da pandemia de Covid-19 em 2020, em que a economia mundial não bateu recorde na liberação de dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) e óxido nitroso (N₂O), a trinca de compostos que constitui a quase totalidade dos gases de efeito estufa (ver gráfico na página 15).

Mar de painéis solares em Yinchuan, China, país que puxa o crescimento desse tipo de energia no mundo

No final de setembro, o Brasil lançou a ideia de criar um fundo de investimentos destinado a financiar a preservação das florestas tropicais (TFFF), como a Amazônia e a Mata Atlântica na América do Sul e as densas formações vegetais do Congo e do Sudeste Asiático. O país se comprometeu a depositar cerca de US$ 1 bilhão no TFFF e tem a ambição de levantar US$ 25 bilhões nos próximos anos para o fundo. Um quinto do dinhei-

Boletim divulgado em outubro de 2025 pela Organização Meteorológica Mundial (WMO) aponta que esse trio de gases atingiu níveis inéditos na atmosfera no ano passado. A concentração de CO₂, que tem maior peso no aquecimento global em relação aos outros dois gases, chegou a 423,9 partes por milhão (ppm), 51% a mais do que na era pré-industrial. A velocidade de sua subida, entre 2023 e 2024, foi de 3,5 ppm, a maior desde

As atividades industriais liberam poluentes que esquentam a atmosfera

70% da produção global de gases de efeito estufa se devem à queima de petróleo, gás natural e carvão

Mesmo com os acordos internacionais, a produção anual de gases de efeito estufa continua subindo

1957, quando os registros modernos de gases de efeito estufa tiveram início.

“No melhor dos cenários, é possível que haja uma redução de 3% nas emissões até 2030”, diz o climatologista Carlos Nobre, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), que já participou de sete COP e estará na capital paraense em novembro. “Mas, no ritmo em que estamos indo, devemos atingir 1,5 ºC de aquecimento de forma permanente daqui a cinco ou dez anos.” Em 2024, o ano mais quente da história recente, a temperatura média do planeta ultrapassou pela primeira vez esse limite. Por ora, em 2025, o aquecimento global está na casa de 1,4 ºC, segundo dados do Serviço de Mudança Climática Copernicus (C3S), da União Europeia.

Nunca ocorreu uma COP no Brasil. Na América Latina, edições passadas da conferência foram sediadas na Argentina (duas vezes), Peru e México. Criada em 1995, a COP é a principal instância anual de discussão e sobretudo de negociação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), tratado internacional da área climática de caráter mais amplo no qual se inserem o Acordo de Paris e seu antecessor, o Protocolo de Kyoto. As partes a que faz alusão o nome formal da COP são os países (197), mais o bloco da União Europeia, que têm direito a assento e voz nas tratativas (ver glossário na página 16 ).

A COP em Belém é também a primeira a ser realizada em terras da Amazônia, que abriga a maior floresta tropical do planeta. Ao menos em termos simbólicos, marca um contraponto em relação às duas edições anteriores da conferência, que tiveram lugar em países cuja economia é extremamente dependente da produção de petró-

leo e gás natural. Antes da COP29, em Baku, no Azerbaijão, ocorreu a COP28 em 2023 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

As dependências físicas que abrigam as COP, como o Parque da Cidade, em Belém, são divididas em duas áreas principais: as zonas azul e verde. A primeira é de acesso restrito, com entrada permitida apenas para as delegações oficiais, chefes de Estado, observadores e imprensa credenciada. A zona verde é administrada pelo país anfitrião e sedia diferentes tipos de eventos e atividades organizadas por segmentos da sociedade civil, empresas e outras entidades, como pavilhões de países ou temáticos, exibições e debates científicos. Também haverá eventos paralelos em outros pontos da capital paraense, denominados informalmente de zonas amarelas. Representantes da FAPESP estarão em Belém em eventos organizados pela Fundação ou por parceiros nas três zonas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vai promover a Casa da Ciência no Museu Paraense Emílio Goeldi, onde serão apresentados resultados de pesquisas sobre mudanças do clima.

As decisões nas COP são obtidas por consenso entre os representantes dos países. Não há votações em que uma maioria ganha o pleito e sua visão sobre um tema prevalece. “É um processo lento, mas necessário, que bebe no multilateralismo e depende de negociações”, diz o engenheiro-agrônomo Jean Ometto, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima). “As mudanças climáticas são um problema global. Não basta um

Alguns termos e expressões comumente usados nas negociações das COP

ACORDO DE PARIS

Tratado internacional, assinado em 2015, que busca limitar o aquecimento global (quanto a temperatura média do planeta está mais quente em relação aos níveis pré-industriais) a no máximo 2 0C, preferencialmente 1,5 0C

ADAPTAÇÃO

Engloba medidas adotadas com o intuito de reduzir o impacto atual ou futuro de eventos decorrentes das mudanças climáticas, como o aumento do nível do mar, secas e chuvas intensas e falta de comida

CONTRIBUIÇÕES NACIONALMENTE DETERMINADAS (NDC)

São metas de redução de emissões voluntariamente assumidas pelos países no Acordo de Paris. São revisadas a cada cinco anos. É esperado que os países cheguem à COP30 com a terceira versão de suas NDC

CONVENÇÃO-QUADRO

SOBRE A MUDANÇA DO CLIMA (UNFCCC)

Principal tratado internacional que coordena as ações contra as mudanças climáticas, como o Protocolo de Kyoto e seu sucessor, o Acordo de Paris. Criado em 1992 na Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, entrou em vigor em 1994

COP

Literalmente, Conferência das Partes. Desde 1995, é o encontro anual dos signatários da UNFCCC. É o principal organismo decisório e de avaliação das políticas e tratados climáticos globais

JUSTIÇA CLIMÁTICA

Os países ricos emitem muito mais gases de efeito estufa do que as demais nações. É justo, portanto, que ajudem, com dinheiro e tecnologia, os países mais pobres a se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas

MITIGAÇÃO

Qualquer ação tomada com o objetivo de reduzir ou evitar a emissão de gases de efeito estufa, como adotar fontes de energia não baseadas em petróleo, gás e carvão, ou de aumentar a retirada de carbono da atmosfera

PARTES

São os 197 Estados nacionais, mais a União Europeia, que assinam a UNFCCC e participam das negociações na COP. Governos subnacionais, empresas, entidades da sociedade civil são denominadas não partes

PROTOCOLO DE KYOTO

Primeiro tratado internacional em que alguns países (apenas os desenvolvidos) tinham metas de redução de emissões. Criado em 1997, entrou em vigor em 2005. Foi sucedido pelo Acordo de Paris, mais abrangente

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Substituição progressiva do uso de combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão), que aquecem o planeta, por formas mais limpas de geração de energia, como a solar, a eólica, a hidroelétrica e a geotermal

ou dois países tomarem medidas contra o aquecimento global. Todos têm de fazer sua parte.”

O climatologista José Marengo, coordenador-geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e membro do conselho de adaptação que serve de apoio à presidência da COP30, define a conferência de uma forma particular. “Não é um encontro sobre o clima”, diz. “É uma conferência de negociação, que pode ocorrer não só durante as reuniões formais, mas no cafezinho e se prolongar madrugada adentro.”

Em meados de outubro de 2025, em entrevista coletiva concedida em Brasília no evento denominado pré-COP, o embaixador Corrêa do Lago comentou que só nos últimos dias da conferência na capital paraense se saberá quais consensos entre os negociadores foram de fato estabelecidos. “As COP têm essa dinâmica de suspense”, disse. Na do ano passado, em Baku, por exemplo, o acordo para elevar o valor do financiamento climático anual para US$ 300 bilhões só foi obtido depois da meia-noite do dia 24 de novembro, mais de 24 horas depois do prazo oficialmente estabelecido para a conferência se encerrar.

“Nas COP, há uma heterogeneidade de visões com relação à velocidade da transição energética e do financiamento para a adaptação”, comenta a matemática Thelma Krug, coordenadora do Conselho Científico da COP30 e integrante do Conselho Superior da FAPESP. “Sabemos que, enquanto houver demanda por petróleo, os países produtores e exportadores vão continuar a extraí-lo. É muito difícil atingir certos consensos.”

Um exemplo desse tipo de desafio, de costurar compromissos internacionais sem dissensos: foi

Quanto a temperatura média anual da superfície terrestre aumentou em relação à da era pré-industrial

SERVIÇO COPERNICUS

Crianças indígenas da Amazônia: comunidades locais devem ter voz na conferência do clima

apenas em 2023, em Dubai, que um texto de consenso produzido durante uma COP admitiu que as mudanças climáticas eram causadas pelo uso de combustíveis fósseis. A ciência já havia concluído isso há muito tempo. Também foi somente na conferência dos Emirados Árabes Unidos que se defendeu, de forma inédita, que era necessário começar uma transição, com a adoção de mais fontes renováveis de energia. No entanto, nenhum prazo para o abandono do emprego de petróleo, gás e carvão foi fixado.

Vários pesquisadores destacam que a questão da adaptação às mudanças climáticas é um tópico que ganhou espaço nas COP mais recentes. “Até uns anos atrás, o foco central das discussões era a mitigação, o que deveria ser feito para reduzir as emissões de gases de efeito estufa”, conta a oceanógrafa Regina Rodrigues, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que esteve presente nas últimas quatro conferências. “Agora, tanto a mitigação como a adaptação às mudanças climáticas fazem parte da pauta de negociações.”

A pesquisadora explica que havia receio de certos grupos em dar ênfase ao debate sobre medidas destinadas a reduzir os impactos das mudanças climáticas, em especial nos países em desenvolvimento, mais vulneráveis aos seus efeitos. Tal postura poderia ser interpretada como abandono da meta central do Acordo de Paris, que é reduzir as emissões de GEE, a causa do aquecimento global. Mas, como os efeitos dos extremos climáticos se tornaram mais palpáveis nesta década, as ações de mitigação e adaptação passaram a ser vistas, ambas, como necessárias e complementares.

Para Miriam Garcia, gerente sênior de ação climática do WRI Brasil, uma entidade de pesquisa da sociedade civil sediada nos Estados Unidos, há

1,4

°C é o valor médio do aquecimento global verificado até agora neste ano, 0,1 °C a menos do que em 2024

expectativa de que os 100 indicadores da Meta Global de Adaptação (GGA) sejam, enfim, definidos na COP30. Esses parâmetros devem servir de baliza às ações internacionais (e ao financiamento) com o intuito de aprimorar a capacidade de adaptação e resiliência dos países, em especial os mais vulneráveis, às mudanças do clima. Entre as medidas, ainda de caráter genérico, estimuladas pelo GGA, figuram a produção de planos nacionais de adaptação até 2030 e ações para garantir serviços de saúde e acesso à água e alimentos para as populações.

Prevista desde o estabelecimento do Acordo de Paris, em 2015, uma agenda mais detalhada no âmbito da GGA ainda não foi fixada. “A diplomacia brasileira é muito boa e esperamos que ocorra um consenso em Belém capaz de definir esses indicadores”, comenta Garcia, que tem mestrado e doutorado em relações internacionais, com ênfase na questão climática, e já participou como observadora de seis COP.

Uma notícia que pode animar os negociadores da conferência de Belém é que, apesar de a exploração de combustíveis fósseis não ter data marcada para acabar, a transição energética avança mundo afora. Em 2024, foram adicionados mundialmente 582 gigawatts de energia renovável, aumento de 15% em relação ao ano anterior. O valor representa um recorde de crescimento, segundo relatório da presidência da COP30, da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) e da Aliança Global de Renováveis (GRA).

O detalhe não tão positivo é que, para atingir a meta acordada na COP28, em 2023, o setor terá de adicionar 1.122 GW por ano de 2025 a 2030. l

Em 30 anos, a COP se tornou a maior conferência anual das Nações Unidas

MARCOS PIVETTA

OBrasil tem uma relação histórica indireta com a criação da Conferência das Partes (COP), embora Belém seja a primeira cidade nacional a sediar uma edição do encontro anual da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC). Em 1992, a cidade do Rio de Janeiro foi palco de um enorme evento internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, às vezes chamado de Cúpula da Terra, Rio92 ou Eco92. Realizada 20 anos após a conferência de Estocolmo, na Suécia, que fora o primeiro evento de peso organizado pelas Nações Unidas para discutir as relações do homem com a natureza, a Rio92 contou com a presença de 103 chefes de Estado ou de governo. Ao final do encontro, alguns documentos e compromissos foram firmados.

Entre as decisões acordadas, figurava a criação de três convenções – tratados internacionais multilaterais sob os auspícios das Nações Unidas, todos em vigor até hoje: uma sobre a diversidade

1 Vista aérea do Parque da Cidade, lugar de Belém que será a sede da COP30

biológica (CDB), outra sobre o combate à desertificação (UNCCD) e uma terceira sobre mudanças do clima, a UNFCCC. Em 1995, ocorreu a primeira conferência anual da convenção do clima, a COP1, em Berlim, na Alemanha. Cerca de 4 mil pessoas participaram da reunião. Um quarto do público era formado por representantes dos países, outro por observadores de entidades da sociedade civil e metade era de jornalistas designados para cobrir o encontro.

Desde então, a COP, que realiza sua trigésima edição em novembro em Belém, tornou-se o principal fórum de debates e sobretudo de negociação entre as 198 partes (197 países mais o bloco União Europeia) que assinaram a convenção do clima. Seu maior legado foi o estabelecimento de dois tratados internacionais que buscam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, que causam o aquecimento global.

O primeiro foi o protocolo de Kyoto, criado em 1997, durante a COP3, na cidade homônima japonesa. Esse acordo estabelecia metas de redução das emissões apenas para os países desenvolvidos,

que são grandes produtores de gases de efeito estufa, sobretudo devido à queima de combustíveis fósseis. O segundo tratado é o Acordo de Paris, fechado em 2015 na COP21, segundo o qual todos os signatários da convenção do clima devem apresentar a cada cinco anos metas voluntárias de redução para suas emissões, as chamadas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC). Na prática, por ser mais amplo, o Acordo de Paris acabou substituindo o protocolo.

“A criação da COP foi importante para reduzir o ritmo de crescimento das emissões, embora muito ainda precise ser feito nesse setor”, diz o engenheiro-agrônomo Jean Ometto, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). “Nos anos 1990, as emissões aumentavam em 2% ao ano e agora estamos em cerca da metade disso.” Para controlar o aquecimento global, as emissões precisam diminuir de forma consistente, não apenas reduzir seu ritmo de crescimento.

Em três décadas de existência, a COP cresceu tanto que hoje é a maior conferência anual organizada pelas Nações Unidas, um organismo internacional que promove eventos sobre os mais diversos temas, como economia, ciência, saúde, imigração, direitos humanos e geopolítica. Em 2023, na COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, 80 mil pessoas participaram da conferência, um recorde para o evento. A imprensa internacional noticiou que não faltaram lobistas da indústria do petróleo. Na COP seguinte, em Baku, estiveram 54 mil pessoas.

Para alguns pesquisadores, a COP cresceu demais e, por vezes, tornou-se muito chamativa. “Não deve haver grande alarde e coisas do tipo [na COP]. Isso é prejudicial ao processo da ONU”, disse Benito Müller, especialista em política do clima da Universidade de Oxford, no Reino Unido, ao site da revista Undark logo após a última COP. “Vamos ter fadiga climática.” Em Belém é previsto que cerca de 40 mil pessoas passem diariamente pelo Parque da Cidade, onde a COP30 ficará sediada.

“A mensagem da COP tem de ser levada a sério”, diz o climatologista Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). “Precisamos passar das metas de redução das emissões para as ações. O mundo tem dinheiro suficiente para financiar a transição energética e a adaptação às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento.”

O peso da COP aumentou à medida que, ao longo dos anos, inúmeros estudos científicos foram empilhando evidências robustas de que o aquecimento global, o motor das mudanças climá-

ticas, resulta majoritariamente de ações humanas, em especial da queima de combustíveis fósseis. A grandiosidade da conferência e o processo moroso de tomar decisões em um fórum multilateral que avança por consensos têm provocado críticas às COP mais recentes.

“A agenda climática é muito importante e deve caminhar lado a lado com a da biodiversidade”, diz a ecóloga paraense Ima Vieira, assessora da presidência da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). “Mas atualmente ela tomou quase todo o espaço da agenda ambiental e essa questão precisa ser mais equilibrada.” O tema das mudanças climáticas nasceu dentro da pesquisa e do movimento ambiental, que, na época da Rio92, dedicava mais espaço a discussões sobre a necessidade de preservar a biodiversidade e garantir os territórios dos povos originários do que propriamente ao aquecimento global.

Diante da ameaça existencial que a elevação acentuada da temperatura do planeta passou a representar nas últimas décadas para a humanidade, reforçada a cada novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) instituído pelas Nações Unidas em 1988, os pleitos relativos à conservação da fauna e da flora nativas perderam terreno. l

Manifestação em Copacabana durante a Rio92; mais abaixo, a COP21, na qual o Acordo de Paris foi assinado

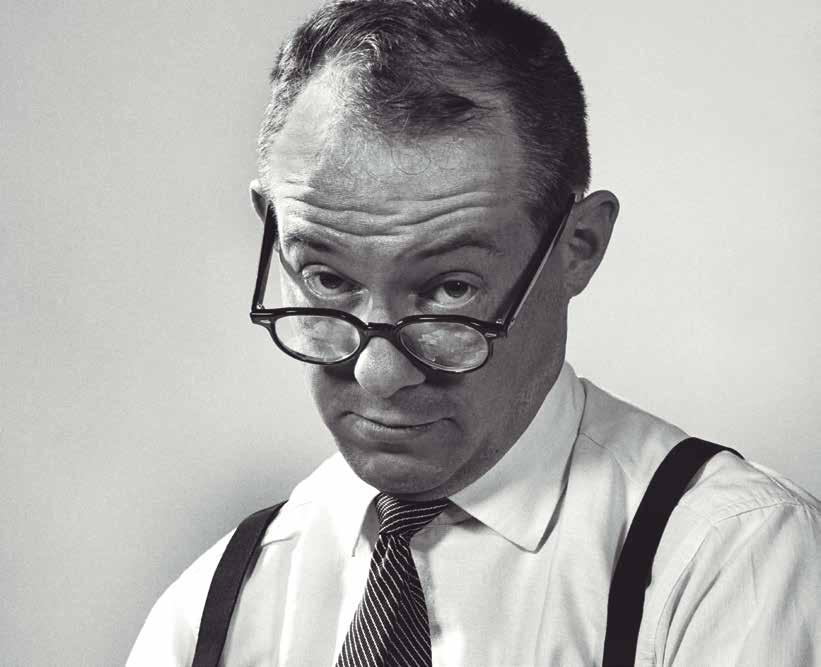

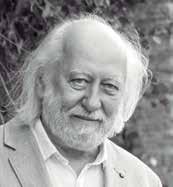

Geógrafa paraense especialista em incêndios florestais diz que a pauta ambiental não é ideológica e precisa ser levada em conta por pessoas de qualquer tendência política

MARCOS PIVETTA retrato DIEGO BRESANI

Há uma década, a geógrafa Ane Auxiliadora Costa Alencar, 52 anos, tem um compromisso certo no final do ano: pegar o avião com destino a alguma cidade do mundo para participar da Conferência das Partes (COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC). Desde 2015, quando ocorreu a COP21 em Paris, ela não perdeu um desses encontros. Neste ano, não será diferente. Mas o palco da COP30 será um lugar bem conhecido: sua cidade natal, Belém.

Diretora de ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), uma organização científica da sociedade civil fundada há 30 anos na capital paraense, Alencar é especialista em sensoriamento remoto e estuda o impacto do fogo na floresta amazônica e no Cerrado. Ela também é coordenadora do MapBiomas Fogo, mapeamento feito por uma rede colaborativa de mais de 70 organizações não governamentais (ONG), universidades e startups de tecnologia que, por meio de imagens de satélite, registra mensal e anualmente os incêndios florestais nos ecossistemas brasileiros.

Desde 2010, a geógrafa mora em Brasília, onde o Ipam mantém uma de suas sete unidades. Além da capital federal e de Belém, a entidade, que conta com 160 funcionários, dos quais 60 são da diretoria de ciência, tem escritórios em mais duas cidades paraenses, duas em Mato Grosso e uma no Acre.

Para a pesquisadora, uma parcela da sociedade brasileira ainda encara as questões ambientais como pautas ideológicas, da esquerda. “Há pessoas que não percebem que as mudanças climáticas vão impactar a todos, inclusive elas mesmas”, diz. Nesta entrevista, concedida por videoconferência, Alencar fala de suas expectativas para a COP30, de suas pesquisas sobre o fogo na Amazônia e no Cerrado e de como sua paixão infantil por mapas e pedras a levou a se tornar pesquisadora.

ESPECIALIDADE

Sensoriamento remoto e incêndios florestais

INSTITUIÇÃO

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

FORMAÇÃO

Graduação em geografia pela Universidade Federal do Pará (1995), mestrado em sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos (2000), e doutorado em recursos florestais e conservação pela Universidade da Flórida, EUA (2010)

Belém foi uma boa escolha para a COP30?

Foi uma grande escolha, mesmo com todos os problemas que existem. É uma cidade que remete a uma região, a Amazônia, que está muito na cabeça das pessoas. No mundo inteiro, as pessoas não sabem qual é a capital do Brasil, mas sabem que existe a Amazônia.

O preço muito elevado da hospedagem não pode esvaziar a COP30?

Esse problema ocorreria, até certo ponto, independentemente de a cidade brasileira escolhida para abrigar a COP ter sido Belém ou não. Vou falar da minha experiencia. Fui a todas as COP depois da de Paris, em 2015. Em todo lugar, tivemos de pagar uma diária de hotel entre US$ 200 e US$ 250. Na de Glasgow, na Escócia, em 2021, conseguimos um lugar para ficar que era uma casa de plástico, basicamente um acampamento, fora do centro. Demorava uma hora de trem para irmos até o local da conferência. Estive em Nova York, agora em setembro, na Semana do Clima, e os hotéis estavam na casa dos US$ 500. Não paguei essa quantia porque fiquei na casa de uma amiga.

Mas há diárias sendo pedidas em Belém que ultrapassam esses valores.

De fato, alguns preços em Belém estão muito elevados e o país poderia ter se preparado melhor para essa situação. Os governos poderiam ter regulado o valor das diárias. O preço dos hotéis em Belém, que são poucos, é o maior problema. Mas é possível conseguir casas, apartamentos, por diárias inferiores a US$ 200. No Círio de Nazaré, Belém recebe milhares de pessoas. Mas são peregrinos, que dormem em redes, na casa de conhecidos ou de familiares. Não são diplomatas, que vão à COP e precisam de algum conforto para participar de duas semanas cansativas de negociações.

A floresta tropical será um dos grandes temas da COP30?

A COP na Amazônia é uma oportunidade para os países da região e a comunidade local terem relevância no contexto global. Isso não significa que as florestas serão o tema central de discussão. Atualmente a queima de combustíveis fósseis é responsável por 87% das emissões globais de dióxido de carbono, principal

gás de efeito estufa, que aquecem o planeta. Isso tem que estar na agenda central da COP, principalmente na questão da mitigação, da redução das emissões de gases de efeito estufa. As últimas duas COP foram em países produtores de petróleo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e em Baku, no Azerbaijão. A conferência foi para esses países porque era necessário obter um acordo para incentivar a transição de uma economia global ainda baseada em combustíveis fósseis para uma mais calcada em energias renováveis. Hoje cerca de 10% das emissões globais de gases de efeito estufa decorrem de mudanças no uso de terra e da floresta, essencialmente o processo de desmatamento. Nesse setor, o Brasil representa cerca de um quarto das emissões associadas a mudanças no uso da terra e tem relevância mundial. Por isso, é fundamental discutir também a Amazônia na COP30. Mas esse tema não deve se sobrepor à questão central, que é reduzir as emissões derivadas da queima de combustíveis fósseis e acelerar a transição energética. Temos de ter a ambição de colocar reduções significativas de emissão nas novas NDC [metas voluntárias assumidas pelos países para reduzir o aquecimento global].

Quais devem ser os grandes temas de negociação nesta COP, a seu ver? Durante muito tempo, discutimos principalmente a questão da mitigação das mudanças climáticas, de redução de emissões em todas as regiões do planeta. Esse é um compromisso presente nos acordos internacionais. Nas três últimas COP, a questão da adaptação, ou seja, de como os países fazem para reduzir os impactos das mudanças climáticas, ganhou maior relevância. Hoje está claro que temos de fazer as duas coisas simultaneamente. Temos de trocar a roda do carro com ele andando. A meta de limitar o aquecimento a 1,5 ºC em relaçao ao período pré-industrial está cada vez mais distante. Já ficamos um ano inteiro, entre 2023 e 2024, com temperaturas acima desse limite. A mitigação continua sendo a pauta da vez, mas o tema de adaptação cresce dentro da convenção do clima. Nele, há a discussão sobre perdas e danos, sobre que países estão sendo impactados por eventos climáticos extremos e como se poderia diminuir esse efeito por meio de financiamentos.

No mundo inteiro, as pessoas não sabem qual é a capital do Brasil, mas sabem que existe a Amazônia

O financiamento climático anual da ordem de US$ 1,3 trilhão, um pleito defendido por um grupo de países na COP, entre os quais o Brasil, seria empregado com qual finalidade? No começo das discussões, esse valor era voltado muito para a mitigação e ajuda no processo de transição energética. Nos últimos anos, a questão da adaptação também tem ganhado protagonismo. Os dois temas estão lutando hoje por recursos. Mas, no momento, os países ricos estão sem vontade de colocar recursos nesses temas. Porque eles estão voltados para outros temas domésticos, como a questão das guerras, as desigualdades internas, os efeitos da Covid-19, o impacto das tarifas comerciais dos Estados Unidos. Esses países sentem que têm de trabalhar internamente primeiro para resolver essas questões políticas e econômicas. Eles estão olhando mais para o próprio umbigo. Essa situação dificulta a questão do financiamento e acirra um pouco a briga entre o Sul e o Norte global. As mudanças climáticas foram geradas pelo Norte global, que se desenvolveu e emitiu muito. Mas a conta chegou agora para todos e as consequências são ainda maiores para os países

menos desenvolvidos e os setores mais pobres da sociedade.

O Brasil tem uma matriz energética mais limpa que muitos países, mas quer continuar explorando o petróleo, inclusive na chamada margem equatorial, que inclui a região próxima à foz do rio Amazonas. Essa posição não fragiliza a imagem do país na COP30? Na matriz brasileira, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa é a queima de florestas, não a queima de combustíveis fósseis. A conversão de florestas, em especial na Amazônia, para outros usos, como a agropecuária, e o manejo das terras destinadas para essa atividade são as principais fontes de gases de efeito estufa produzidos pelo Brasil, respondendo por 74% das emissões. Desde 2022, o país reduziu significativamente essas emissões. Então, acho que o país chega bem à COP. Ele tem investido bastante também em energias renováveis. Não acompanho de perto a questão das emissões da indústria nacional. Mas o tratamento de resíduos avança e a agricultura brasileira se moderniza, tentando ser mais regenerativa e estocar mais carbono no solo. Sentimos uma mudança no setor do agro.

Mas explorar petróleo, ainda mais na Amazônia, faz sentido em meio ao avanço do carro elétrico?

Explorar ou não o petróleo na margem equatorial deixa o Brasil em uma saia justa mesmo. Para um país que quer se afirmar como um líder climático, que tem feito seu dever de casa, colocar essa questão na agenda é contraditório. O mundo está se modificando. A queima de combustíveis fósseis para geração de energia e uso no setor de transporte é uma grande fonte de emissão em muitos países. A China tem feito uma revolução no que diz respeito à eletrificação do transporte. Hoje lá quase tudo é elétrico, ônibus, motocicleta, carro, e não há barulho nas ruas das grandes cidades. Foi uma mudança muito rápida. A Índia também trabalha nessa perspectiva, da eletrificação. Não sei se vale a pena para o país investir em furar poços de petróleo, um investimento de décadas, que pode se tornar ultrapassado com a eletrificação, sem contar a possibilidade de o Brasil investir em biocombustíveis.

Essas pessoas acham que mitigar as mudanças e se adaptar a elas representa um custo econômico muito elevado.

Mas esse custo vai ser muito menor do que o impacto causados pelas mudanças climáticas. Esse é um tema de ordem coletiva e precisa ser visto como um investimento de longo prazo. Não adianta um só país fazer o dever de casa. Todos têm de fazer. A agricultura brasileira, por exemplo, sofre os impactos de eventos extremos quando ocorre a quebra de uma safra. Grande parte do desmatamento na Amazônia, que é ilegal, ocorre em terras públicas, que estão sendo alvo de grilagem e especulação devido à ação de organizações criminosas. Elas ganham dinheiro com isso. É claro que não são todos os produtores rurais que fazem isso. Mas quem trabalha dentro da lei precisa se posicionar, deixar de ver a questão ambiental como contrária à agricultura.

É possível chegar a um acordo para atingir esse US$ 1,3 trilhão de financiamento climático na COP30?

É uma mudança de escala muito grande. Na COP passada, o valor do financiamento foi elevado de US$ 100 bilhões anuais para US$ 300 bilhões. É verdade que mesmo esse valor inicial de US$ 100 bilhões nunca chegou de fato a ser destinado aos países em desenvolvimento. Gostaria de acreditar que a meta de US$ 1,3 trilhão poderia ser atingida na COP30. Mas, dado o contexto geopolítico atual, é difícil que isso ocorra. A polarização da questão ambiental não apenas no Brasil, mas no mundo, também não ajuda.

Como assim?

A questão ambiental, da redução das emissões, é vista como uma pauta progressista, ideológica. Isso trava a discussão. Outro dia ouvia um podcast europeu em que esse ponto era destacado. Para uma parte da sociedade, esses temas não são vistos como questões a serem resolvidas. Há pessoas que não percebem que as mudanças climáticas vão impactar a todos, inclusive elas mesmas.

Vamos falar de suas pesquisas. Por que resolveu estudar a ocorrência de incêndios na Amazônia e no Cerrado? O Brasil é um país continental, com diferentes biomas e realidades. Aqui, grande parte das fontes de ignição, que causam incêndios, são de origem humana, ainda mais na Amazônia, que representa metade do país. Nesse bioma, naturalmente mais úmido, tem de estar muito seco mesmo para que uma tempestade com raios cause um incêndio natural. Grande parte da área queimada no Brasil, sobretudo na Amazônia, ocorre no período de mais seca, entre agosto e outubro, portanto, em uma época sem chuvas e sem raios. Já o Cerrado, o Pantanal e o Pampa são biomas onde o fogo faz parte de sua evolução ecológica e pode haver incêndios inciados por raios. Mas, mesmo nesses biomas, como na Amazônia, a maior parte do fogo é causado pelo ser humano. Na Amazônia e na Mata Atlântica, o fogo de origem natural é muito raro.

Como os incêndios florestais naturais têm início?

Na ecologia do fogo, há três tipos de fontes de ignição consideradas naturais. A mais frequente são as descargas elétricas. A segunda são os vulcões ativos, que não temos aqui. A terceira são deslizamentos de rochas que, com o atrito, provocam faíscas e iniciam o fogo ao entrar em con-

tato com áreas secas de gramíneas. Esse último cenário é muito específico e também não ocorre no Brasil. Então, aqui, a maior parte das fontes de ignição natural são os raios. Isso ocorre principalmente no Cerrado e no Pantanal. O Cerrado tem uma vegetação bem heterogênea por causa do fogo, das condições de topografia, do solo. Nele, os incêndios naturais ocorrem normalmente na transição das estações, quando há tempestades fortes em lugares mais abertos. O raio cai em um lugar e causa um incêndio. Mas, às vezes, o vento da tempestade leva a chuva para mais adiante. Então, quando o incêndio chega no local úmido, em que caiu chuva, ele se apaga sozinho. Esse é o processo natural, que não causa grandes incêndios. O problema é que as atividades humanas estão impactando esse regime natural do fogo mesmo em ambientes como o Cerrado, historicamente acostumado a ter incêndios.

Como se dá esse impacto?

Muitas pessoas usam os campos naturais do Cerrado e do Pantanal como pastos. A renovação dessas áreas é feita com o uso do fogo. Além de gerar adubo para a terra, o fogo faz com que as gramíneas rebrotem mais vigorosas e palatáveis para o gado. Os produtores mais tradicionais sabem que não se deve atear fogo no ápice da época seca. Isso vai gerar um incêndio que pode sair do controle e arruinar seu investimento. Eles normalmente colocam fogo no início da época seca ou quando tem algum indicativo de chuva iminente.

Como o fogo se articula com o desmatamento na Amazônia?

As toneladas de árvores e vegetação derrubadas têm que desaparecer para se instalar, nesse mesmo lugar, um pasto ou uma área agrícola. Há algumas formas de fazer essa biomassa desaparecer: triturá-la e deixar apodrecer, tirar toda a madeira ou simplesmente queimá-la. O solo da Amazônia é pobre. Se tirar toda a madeira, o solo não consegue sustentar uma plantação ou pasto vigoroso. Triturar a vegetação e deixá-la apodrecer, o que também seria uma forma de enriquecer o solo com nutrientes, demora muito tempo e precisa de maquinário e tecnologia. Mas, se você queimar a biomassa, parte dela vai se

transformar em nutriente para o solo com as cinzas e será possível plantar logo em seguida. Milhares de pessoas fazem isso na Amazônia. Para pequenos produtores e indígenas, fazer isso é uma questão de segurança alimentar, de subsistência mesmo. Isso ocorre há milhares de anos, em pequena escala. O problema é que dados do MapBiomas têm mostrado que a queima de pastagens, principalmente plantadas, é responsável por grande parte das fontes de ignição na Amazônia. É preciso controlar o uso do fogo nessas áreas.

Quer dizer que, na Amazônia, o fogo é usado, primeiramente, para “limpar” a área de floresta recém-desmatada e, depois, periodicamente, para renovar a pastagem?

Sim. Inicialmente, ocorre a queima da floresta para abrir caminho para a pastagem e aumentar a fertilidade do solo. Em seguida, a pastagem é queimada periodicamente para renovar as gramíneas e eliminar árvores e tocos não consumidos por queimadas anteriores. Diferentemente de outras partes do Brasil, onde há um pasto mais bem manejado, com pessoas trabalhando

nesse processo sem o uso do fogo, na Amazônia os pastos são de uso extensivo. O gado come em alguns lugares específicos, que geralmente ficam com o solo mais exposto. Nesses locais, acaba crescendo uma vegetação arbustiva. A forma mais rápida e barata de limpar esse pasto, deixá-lo sem tocos, é com o fogo. Investir em maquinário é caro. Segundo dados do MapBiomas, 88% de toda a área desmatada na Amazônia virou pasto. O uso do fogo de forma extensiva gera uma oportunidade para que ocorram incêndios em anos muito secos, como no ano passado. Não basta só diminuir o desmatamento. Também é preciso mudar a forma de usar o fogo no manejo das pastagens na Amazônia.

Ocorre o mesmo no Cerrado?

Nesse bioma, a situação é um pouco diferente. No sul do Cerrado, em áreas em que as pastagens e a agricultura estão consolidadas há mais tempo, como no sul de Goiás, em Minas Gerais e em São Paulo, o uso do fogo é menor. No entanto, na região do Matopiba [que abrange partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia], que é uma frente de expansão principalmente na produção de grãos, a incidência do fogo ainda é alta. No Cerrado, grande parte da área queimada é formada por campos nativos. Nesse caso, o fogo é empregado como forma de manejo do capim nativo, deixá-lo mais vigoroso e preparar a área para a pecuária. No Pantanal, ocorre algo parecido.

Áreas da Amazônia que pegariam fogo a cada mil anos passam a sofrer incêndios mais frequentes

Você foi uma das primeiras pessoas a usar a expressão cicatrizes do fogo para descrever as marcas dos incêndios na floresta amazônica. O que são exatamente essas marcas?

É algo que eu via nas imagens de satélite. Há 30 anos, quando o Ipam estava nascendo, eu trabalhava em um experimento em uma fazenda em Paragominas, cerca de 300 quilômetros ao sul de Belém. Ficava fascinada com as imagens de satélite da região e comecei a identificar umas manchas roxas em meio ao verde da floresta. Chamei essas manchas de cicatrizes. Fiquei intrigada e fui a campo entrevistar fazendeiros para entender o que eram aquelas manchas mapeadas. Então, entendemos que as manchas eram incêndios florestais que entravam na mata. Não eram áreas desmatadas, eram

áreas de incêndios florestais. Naquela época, tínhamos a impressão de que a floresta amazônica era tão úmida que não pegava fogo nunca. Mas vimos que, em alguns anos, mais secos, como durante o fenômeno El Niño entre 1992 e 1999, ela pegava, sim, fogo.

No ano passado, o Brasil registrou o recorde de focos de incêndios. Por que isso ocorreu?

Foi o pior ano desde 1985, quando iniciamos os registros de incêndios no MapBioma s. Mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no Brasil entre janeiro e dezembro de 2024, uma área maior que todo o território da Itália. Mais da metade da área queimada era da Amazônia. Depois de um incêndio, o ambiente se torna naturalmente sensível ao fogo. Áreas da Amazônia que pegariam fogo a cada mil anos passam a sofrer incêndios mais frequentes. Em torno de 60% dessas áreas que pegaram fogo nos últimos 40 anos, foram queimadas mais de uma vez. O aumento da ocorrência do fogo não dá tempo para a floresta se recuperar. O primeiro fogo que entra em uma floresta que ainda não fora queimada é lento, baixo, mas muito danoso para as árvores. Na Amazônia, as árvores têm casca fina. Não foram feitas para resistir ao fogo. Já as do Cerrado têm casca mais grossa, com ranhuras que dificultam a chegada do fogo às suas veias. Então, na Amazônia, as árvores morrem nos incêndios, mas não são consumidas pelo fogo naquele momento. Quando elas de fato caem, buracos são abertos na floresta e entram mais luz e vento quente na mata. Isso muda o microclima da floresta e a deixa mais suscetível a novos incêndios, como os provocados pelo uso do fogo em um pasto vizinho.

Gostaria de falar do início de sua carreira. Por estudou geografia? Sempre fui fascinada por mapas. Passava horas naquelas antigas enciclopédias olhando mapas de vários lugares. Fui uma criança muito tímida. Tive uma professora de geografia no ensino fundamental, entre a quinta e a oitava séries, que falava de suas viagens para diferentes lugares. Era, de longe, a professora de quem eu gostava mais. Em casa, eu ia procurar saber mais sobre aqueles lugares e ficava

norte-americana, a Woods Hole Research Center. Eles precisavam de uma estagiária para digitar todos os perfis de solo obtidos pelo projeto Radam (Radar da Amazônia). Eles queriam fazer um mapa digital com as características desses perfis. O pesquisador que estava trabalhando nesse projeto era o Daniel Nepstad [ecólogo que viria a ser um dos fundadores do Ipam em 1995]. Fui contratada porque, além de saber digitar, era boa de cartografia. Esse foi meu trabalho durante meses. Estudei na UFPA e nunca tinha visto um computador. Minha família não tinha dinheiro. Esse estágio mudou a minha vida.

De que forma?

fascinada com os mapas, em ver como a vegetação e o relevo eram diferentes. Também era fascinada por pedras. Eu tinha coleção delas. Eu ia passar férias na casa do meu avô em Mosqueiros, que é perto de Belém. Andava na praia e olhava as pedras, os minerais. Na hora de fazer o vestibular, escolhi geografia um pouco por causa disso. Foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. A geografia tem um componente humano muito forte, de transformação do ambiente que usamos, e tem a parte de cartografia. Foi o casamento perfeito para mim.

Quando entrou na faculdade? Passei no vestibular em 1990. Tinha 17 para 18 anos e eu logo queria aprender tudo. Gostava muito de geografia física. Fiz vários estágios como voluntária. Acabava um e fazia outro. Estudei solos, meteorologia, aerofotogrametria, sensoriamento remoto. Gostei de trabalhar na área. Até que surgiu um estágio que me conectou ao time que iria fundar o Ipam. Era um projeto de pesquisa em Belém dentro da Embrapa Cpatu [hoje denominada Embrapa Amazônia Oriental] junto com uma ONG de pesquisa

Fiquei apaixonada pelas imagens de satélite. Era algo que remetia aos mapas da infância. Lembro que um dia uma pessoa do Banco Mundial foi visitar o experimento na fazenda e viu minhas pastas com as imagens de satélite e as áreas queimadas. Ele propôs fazermos uma pesquisa na região mais impactada pelo fogo. Isso foi mais ou menos em 1994. Eu ainda não tinha me formado na UFPA. O Daniel Nepstad topou a proposta e passei uns seis meses no campo, coordenando esse projeto, viajando pela região da fronteira do desmatamento, mais ao sul, hoje chamada de arco de desmatamento. Entendemos que metade da área queimada foi por acidente. O fogo escapava de uma área para outra. Essa constatação foi importante porque na época havia uma campanha muito forte contra o fogo. Adoraria que não houvesse fogo na Amazônia. Não tem de ter necessariamente. Mas hoje ainda não há uma alternativa para os pequenos proprietários e indígenas. Então é preciso controlar e ter governança sobre o fogo, por meio da expedição de licenças.

Sempre quis trabalhar com pesquisa?

Se me perguntasse na época de faculdade se iria trabalhar com pesquisa, ia dizer que não. Era movida pela curiosidade de aprender, de olhar mapas. Mas tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado fora do país e me relacionar com grandes pesquisadores do mundo. Mais tarde, vi que meu trabalho dava retorno social, ajudava na conservação de ambientes que são muito caros para nós. Vi que era importante fazer pesquisa. l

Árvores grandes da Amazônia aumentam de tamanho ao consumirem um dos gases responsáveis pelo aquecimento global

MARIA GUIMARÃES

Há muito se ouve falar sobre a iminência de a Amazônia atingir o ponto de não retorno e tornar-se degradada. Nos últimos anos as notícias foram ficando cada vez piores, diminuindo a capacidade da floresta de captar carbono. Agora, chega uma boa notícia: as árvores estão se tornando maiores por toda a região, possivelmente em consequência do aumento do teor de gás carbônico (CO₂) na atmosfera, segundo artigo publicado no final de setembro na revista científica Nature Plants. O aumento foi mais evidente nas árvores maiores.

Os dados mostraram que o tamanho médio das árvores amazônicas cresceu 3,3%, por década, nos últimos 30 anos, enquanto o tamanho máximo aumentou 5,8%. Isso indica que as árvores maiores conseguiram se beneficiar mais do acréscimo de carbono ao ar, embora toda a floresta tenha aumentado, de modo geral. Por toda a bacia amazônica, a proporção de troncos com diâmetro maior de 40 centímetros (cm) aumentou. “Usamos inventários florestais que integram uma rede chamada RAINFoR, nos quais os pesquisadores medem a floresta em cada um desses locais ao longo de muito tempo”, explica a ecóloga brasileira Adriane Esquivel-Muelbert, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, primeira autora do artigo. Nos nove países amazônicos, integrantes da rede vão periodicamente a campo e medem as mesmas árvores, identificando quais sobreviveram.

A medida usada é o que os especialistas chamam de área basal, que quan-

tifica quanto espaço o tronco ocupa se a árvore fosse cortada a uma distância de 1,3 metro (m) acima do chão. “Se há alguma deformidade no tronco, medimos mais acima”, relata Esquivel-Muelbert. “Para garantir que a medição seja feita sempre no mesmo lugar, pintamos uma marca no tronco.” Assim é possível, ano após ano, avaliar mudanças. O que transparece disso é que as árvores com mais de 40 cm de diâmetro são cada vez mais numerosas e maiores, mas o aumento das árvores com tronco entre 10 cm e 20 cm não é tão perceptível. “O ideal seria termos a biomassa de cada árvore, mas não conseguimos ter precisão suficiente na estimativa da altura para acompanhar o crescimento”, afirma.

O artigo interpreta a observação como um sinal de resiliência da floresta, que assim se afirmaria como um estoque de carbono. O bônus é retirar o CO₂ da atmosfera, mas essa função de sumidouro não basta para amenizar os danos causados pela emissão desenfreada pelo mundo afora.

O resultado é surpreendente porque estudos recentes indicam que a Amazônia estaria se tornando mais fonte do

Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Amapá: floresta com estatura avantajada

que captadora de carbono (ver Pesquisa FAPESP nº 321). “Esses estudos são feitos em uma escala diferente e olham para vários tipos de floresta ao mesmo tempo, inclusive áreas desmatadas”, diz a ecóloga. “Nós olhamos só para a floresta madura, e isso faz muita diferença.” Ou seja, não há contraposição, porque os objetivos de estudo são distintos. As áreas desmatadas de fato são fonte de carbono, e o problema é elas predominarem sobre as de floresta madura. “A capacidade de sumidouro das florestas maduras está diminuindo, existe uma previsão de que esse efeito pare de existir em 2030”, diz Esquivel-Muelbert. Para reverter isso, é preciso garantir a permanência dessas florestas, além de reduzir a emissão de combustíveis fósseis.

Mostrar que as árvores maiores, muito longevas, estão resistindo às mudanças climáticas pode ser um bom sinal, caso elas sejam mais resilientes do que se calculou até agora. Experimentos florestais que simulam uma seca extrema mostraram, anteriormente, que as árvores muito grandes podem morrer subitamente em situações de seca, por uma falha hidráulica no transporte de água das raízes às folhas (ver Pesquisa FAPESP nº 238). As secas estão, justamente, cada vez mais acentuadas e frequentes no contexto atual de mudança do clima.

Mas isso não é o que se vê na realidade, de acordo com o biólogo brasileiro Paulo Bittencourt, pesquisador na Universidade de Cardiff, no Reino Unido.

“Aparentemente as árvores grandes não são mais limitadas por seca do que as pequenas, nas áreas onde vivem”, afirma ele, que estuda árvores gigantes na Amazônia brasileira (ver Pesquisa FAPESP nº 336 ) e na Malásia. “O monitoramento na Malásia tem mostrado que elas estão muito bem depois de uma forte seca e que se aclimataram mudando atributos da madeira.” Dados preliminares com o angelim-vermelho (Dinizia excelsa), no Amapá, mostram a mesma coisa. Entender como árvores que podem passar dos 40 m de altura resolvem o desafio de engenharia hidráulica é uma questão ainda em aberto, mas Bittencourt tem avançado nessa investigação. Sobressair-se acima do dossel da floresta também é um risco no que diz respeito a atrair raios durante tempestades e a rachar por causa de rajadas de vento, riscos que parecem ter um papel mais preponderante.

“Continuamos a tentar entender as árvores gigantes”, diz a pesquisadora de Cambridge. “Como elas são raras na paisagem, é difícil entender o que causa a mortalidade.” Bittencourt acrescenta que é preciso repensar os estudos. “Muitos inventários se baseiam em parcelas de 1 hectare (ha), nas quais não há mais do que 10 árvores grandes”, explica. “Se uma cai, o efeito na biomassa da parcela é muito grande.” A fatia de 1% das árvores que representam as maiores da floresta acumula cerca de 50% da biomassa vegetal. Esquivel-Muelbert tem trabalhado com parcelas de 1.500 ha, justamente em busca de sanar essa limitação.

Para o biólogo Rafael Oliveira, que participou do experimento de seca “Esecaflor” e do estudo liderado por Bitten-

court com árvores gigantes do Amapá, o estudo de Esquivel-Muelbert pode sugerir uma mudança no olhar sobre o papel da Amazônia no ciclo do carbono. “Quem estuda vegetação sabe que ela tem mecanismos de resistência a diversos fatores estressantes”, afirma. O cenário de colapso que domina as projeções vem, segundo ele, de modelos climatológicos que não levam em conta a fisiologia das árvores e de uma amostragem ampla da paisagem. “Precisamos de mais estudos na escala local, para monitorar o que a vegetação está fazendo.”

Esquivel-Muelbert ressalta a necessidade de investimento de longo prazo, por vários países, nesse tipo de estudo. “Só vamos entender a dinâmica da floresta se continuarmos a fazer inventários detalhados”, avisa a pesquisadora, que considera os dados de longo prazo uma infraestrutura científica importante. Ela ressalta também que experimentos são muito importantes para entender os mecanismos. Um deles é o AmazonFACE, que despejará CO₂ em trechos da floresta amazônica para medir a reação da vegetação. “Será que elas investem mais em frutos ou em crescimento?”, exemplifica a ecóloga. O primeiro pulso de emissão do gás, conta Bittencourt, deve acontecer em breve, com intenção de começar de fato o experimento no início de 2026. “Talvez as árvores aumentem sua biomassa, talvez fiquem mais resistentes à seca por transpirarem menos, talvez já tenham atingido seu limite de aclimatação e não mudem nada”, propõe. Segundo ele, o mais empolgante do artigo da colega de Cambridge é que a observação na escala da bacia amazônica se encaixa perfeitamente nas percepções mais atuais. l

Como os eventos extremos do clima podem impactar o setor turístico e vice-versa

MÔNICA MANIR