31 minute read

Citarum Di Masa Pandemi Covid 19

CITARUM DI MASA PANDEMI COVID-19 Resmiani, ST., MT * Wanda Martatria**

Advertisement

Pendahuluan

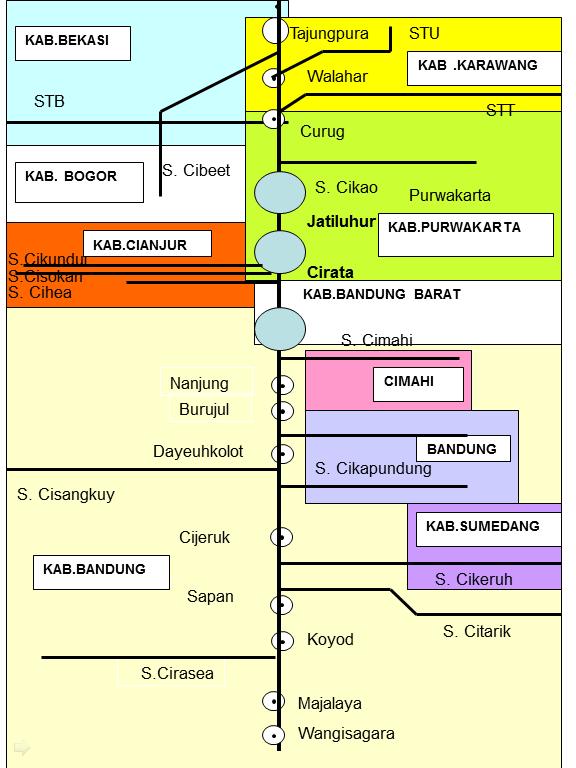

Sungai Citarum merupakan sungai utama di Jawa Barat. Sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat ini sangat strategis, mencakup Total Area 12.000 km persegi, dengan Populasi di sepanjang sungai sebanyak 10 juta (50% urban) dan Populasi yang dilayani sebanyak 25 Juta (15 Juta Jawa Barat, 10 Juta DKI Jakarta. Tenaga listrik yang dihasilkan dari 3 Waduk (Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur) sebesar 1.400 Mega Watt yang merupakan bagian sistem interkoneksi listrik Jawa – Bali. Air sungai juga dipakai untuk mengairi Areal Irigasi seluas 420.000 hektar dan sumber Suplai Air bersih untuk 80% penduduk Jakarta (16 m3/s). Secara geografis Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum terletak antara 6o43’21,8”–7o19’38,1” LS dan 107o32’2”–107o53’51,6” BT. DAS Citarum Hulu dengan outlet Nanjung mempunyai luas kurang lebih 1.721 km2 terdapat pada lima wilayah administratif, yaitu Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan sebagian Kabupaten Sumedang dan berbatasan dengan Kabupaten Subang di bagian Utara, Kabupaten Garut di bagian Selatan dan Timur, serta sebagian Kabupaten Sumedang di bagian Timur. Sedangkan DAS Citarum bagian hilir terletak antara 106o88’79” Bujur Timur dan 610’-630’ Lintang Selatan terdapat pada lima wilayah administratif, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.

Pada segmen DAS Citarum hulu beberapa anak sungai bermura ke Sungai Citarum diantaranya Sungai Cirasea, Ciwidey, Citarik dan Cisangkuy di wilayah Kabupaten Bandung, Cikeruh di wilayah Kabupaten Sumedang, , Cipamokolan, Cidurian di wilayah Kota Bandung dan Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum di Wilayah Kota Cimahi, Sungai Cihaur di wilayah Kabupaten Bandung Barat, serta anak-anak sungai segmen DAS Citarum hilir diantaranya sungai Cihea, Cisokan dan Cikundul di wilayah Kabupaten Cianjur, sungai Cikao di wilayah Kabupaten Purwakarta, sungai Cibeet di wilayah Kabupaten Bogor, saluran Tarum Barat di wilayah Kabupaten Bekasi, saluran Tarum Timur serta Saluran Tarum Utara di wilayah Kabupaten Karawang. Selain tiu terdapat 3 (tiga) waduk yaitu Saguling, Cirata dan Waduk Jatiluhur.

Berbagai aktifitas kegiatan berlangsung di DAS Citarum, baik itu kegiatan domestik, industri, pertanian, peternakan dan lain-lain, yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas air Sungai Citarum apabila aktifitas kegiatan tidak dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung Sungai Citarum untuk dapat terus dapat menunjang berbagai aktifitas disepanjang DAS Citarum. Hasil identifikasi dan inventarisasi beban pencemaran DAS Citarum

yang dilakukan oleh BPLHD pada tahun 2015 menghasilkan informasi aktifitas dominan yang mempengaruhi kualitas sungai CItarum, yaitu kegiatan domestik, industri, peternakan dan pertanian.

Dengan besarnya ketergantungan penduduk baik di Jawa Barat maupun Ibu Kota DKI Jakarta, kondisi Sungai Citarum hingga saat ini semakin menurun hingga dijuluki Sungai Terkotor di Dunia oleh media internasional (Telegraph, 2014). Penurunan kualitas air sungai Citarum ini terjadi karena kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum pada saat ini sangat kritis, sehingga tidak mampu berfungsi secara optimal dalam menyediakan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat yang sangat diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di DAS Citarum, sehingga memerlukan berbagai upaya untuk memulihkan, menjaga dan melestarikan fungsi DAS Citarum yang harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS Citarum, melalui sebuah program yang terintegrasi, sinergis, terkoordinasi dan terpadu. Berbagai program telah diluncurkan untuk perbaikan kualitas Sungai Citarum, baik yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun yang langsung ditangani oleh pemerintah pusat, dimulai dengan program Citarum Bergetar, ICWRMIP, Citarum Bestari, dan yang terakhir adalah Program Citarum Harum.

Program Citarum Harum diluncurkan pada tahun 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, yang terdiri dari 12 Program yang dikawal masing-masing kelompok kerja, yaitu Penanganan Lahan Kritis, Penanganan Limbah Industri, Penanganan Limbah Peternakan, Penanganan Air Limbah Domestik, Pengelolaan Sampah, Penataan Keramba Jaring Apung, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Penegakan Hukum, Pemantauan Kualitas Air, Pengelolaan Sumber Daya Air, Hubungan Masyarakat serta Edukasi. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air dilakukan pada beberapa titik pantau di sungai Citarum, dalam rangka untuk melihat perkembangan kualitas air sungai Citarum yang mewakili kondisi sekitar DAS Citarum dengan berbagai aktifitas kegiatan yang berpotensi menghasilkan beban pencemaran ke sungai Citarum serta kontribusi dari program Citarum Harum dalam memperbaiki kualitas air sungai Citarum.

Lokasi sampling sungai Citarum yang dilakukan DLH Jabar bekerjasama dengan KLHK sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) lokasi, dan kemudian berkurang menjadi 7 (tujuh) lokasi yang tersebar sepanjang sungai Citarum dari hulu ke hilir, dengan perincian DAS Citarum hulu sebelumnya berjumlah sebanyak 8 (delapan) lokasi yaitu Wangisagara, Majalaya, Sapan, Koyod, Cijeruk, Dayeuhkolot, Burujul dan Nanjung, sedangkan lokasi DAS Citarum hilir sebanyak 3 (tiga) lokasi yaitu Curug, Walahar dan Tanjungpura. Kemudian KLHK menetapkan kembali titik pantau Sungai Citarum menjadi 7 lokasi yaitu 4 lokasi pantau di DAS Citarum Hulu menjadi Wangisagara, Koyod, Setelah IPAL Cisirung, dan Nanjung, sementara untuk titik pantau di wilayah DAS Citarum hilir masih tetap sama. Titik pantau DAS Citarum secara lengkap dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar Segmentasi DAS Citarum Berdasarkan Wilayah Administrasi

Kualitas Air Sungai Citarum Masa Pandemi

Pada akhir tahun 2019, mulai terdeteksi adanya wabah COVID19 (Corona Virus Disease) di wuhan Cina, dan mulai mewabah kehampir seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Kasus pertama yang terkonfirmasi positif dari virus Covid 19 di Indonesia adalah mulai tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Penularan wabah covid 19 terus terjadi dan tersebar hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Akibat terjadinya pandemi covid 19 ini, telah menyebabkan terjadinya penurunan aktifitas kegiatan hampir diseluruh dunia, yang mengakibatkan pelambatan ekonomi diseluruh bidang, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutuskan rantai penularan virus covid 19 yang sangat berbahaya ini, yang tentunya ikut berdampak terhadap pembatasan seluruh aktifitas kegiatan termasuk kegiatan industri, termasuk di wilayah DAS Citarum. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena terhambatnya berbagai aktifitas kegiatan, termasuk adanya pembatasan aktifitas atau berhentinya operasional dari sebagian industri di DAS Citarum.

Pada grafik berikut, terlihat penurunan kegiatan operasi pabrik-pabrik tekstil di Jawa Barat berdasarkan hasil survei internal API Jawa Barat. Selain sangat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, ternyata pandemi ini juga secara tidak langsung telah memberikan perbaikan kualitas lingkungan, akibat penurunan aktifitas berbagai kegiatan karena masyarakat harus beraktifitas dirumah saja. Perbaikan kualitas lingkungan ini antara lain terkontribusi dari berkurangnya emisi udara yang dihasilkan dari sarana transportasi atau dari penurunan operasional sumber emisi di industri, serta penurunan beban pencemaran air limbah dari industri yang mengurangi aktifitas atau menghentikan operasional kegiatannya untuk sementara. Selain karena pandemi covid19, perbaikan kualitas air Sungai Citarum adalah merupakan hasil dari pelaksanaan program Citarum Harum yang terus dilakukan secara masif.

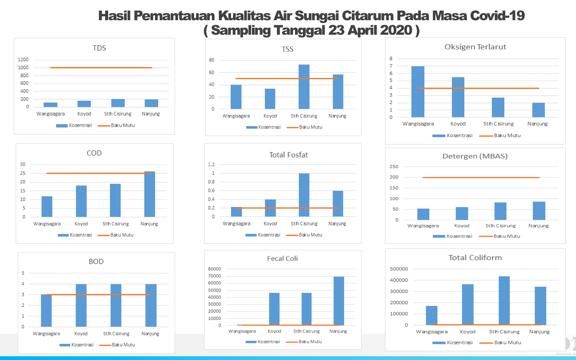

Untuk data kualitas air Sungai Citarum terlihat ada perbaikan berdasarkan hasil sampling air Sungai Citarum di 4 titik wilayah DAS Citarum Hulu (Wangisagara, Koyod, Setelah IPAL

2018 2020

Cisirung dan Nanjung) yang dilaksanakan oleh DLH Jawa Barat bersama UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada tanggal 23 April 2020, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

KETERANGAN Lokasi Wangisagara: Saat sampling, terlihat aktifitas masyarakat yang melakukan penambangan pasir dan batu kali. Air terlihat kecoklatan, dikarenakan masih turun hujan didaerah hulu sebelumnya.

Lokasi Koyod: Saat sampling, terlihat aktifitas penambangan pasir di sungai, warna air kecoklatan, sementara tahun 2018 nampak sudah kehitaman. Pada lokasi ini, sudah termasuk cluster industri majalaya. Ada kemungkinan sudah banyak industri yang tidak beroperasi dan tdk lagi menghasilkan air limbah, sehingga beban pencemaran air dari limbah industri sudah jauh berkurang

Lokasi setelah IPAL Cisirung: Saat sampling, terlihat air berwarna kecoklatan dari suspended solid yang terbawa air sungai karena masih terjadi hujan yang cukup deras, sangat jauh berbeda dengan kondisi air sungai di tahun 2018. Pada lokasi ini, telah masuk cluster industri cisirung dayeuhkolot. Hal ini dapat diakibatkan banyak industri yang telah menghentikan operasional kegiatannya sehingga mengurangi beban air limbah yang masuk ke sungai Lokasi Nanjung: saat sampling terlihat air sungai berwarna kecoklatan, yang biasanya air sungai sudah terlihat hitam, karena dilokasi ini sudah masuk seluruh cluster industri dibandung raya, termsuk dari Kota Cimahi. Perbaikan secara visual ini, dapat diakibatkan karena sudah banyaknya industri yang mengurangi operasional kegiatannya, bahkan ada yang telah berhenti beroperasi, sehingga mengurangi beban air limbah yang masuk ke sungai Citarum.

Sementara hasil analisa laboratorium yang telah divalidasi memperlihatkan data sebagai berikut:

Seluruh parameter hasil analisa masih sedikit melampaui baku mutu kelas kelas II, tetapi sudah memenuhi baku mutu air kelas III (kecuali parameter coli). Biasanya hasil uji kualitas air sungai Citarum masih kesulitan mencapai baku mutu air kelas III bahkan melampaui kelas IV Parameter BOD dan COD yang merupakan indicator utama pencemar dari kegiatan industri terlihat hampir memenuhi baku mutu air kelas II, dan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya beban pencemaran dari air limbah industry akibat adanya sebagian industri yang mengurangi atau berhenti beroperasi selama masa pandemi, serta salah satu keberhasilan dari program Citarum harum menurunkan beban pencemaran dari industry. Parameter TSS terlihat ada yang melampui baku mutu terutama di titik setelah CIsirung,

hal ini karena banyaknya aktifitas penambangan pasir di sungai serta karena masih tingginya curah hujan saat sampling dilakukan. Parameter Total Fosfat disemua lokasi melebihi baku mutu kelas II ini menandakan bahwa masih terjadi pencemaran zat organic di perairan yang berasal dari limbah pertanian, perikanan, peternakan, maupun domestik Parameter Fecal Coli di 4 lokasi menujukan nilai yang melebihi baku mutu kelas II hal ini menunjukan bahwa pencemaran limbah penduduk masih terus berlangsung terlebih dimasa PSBB dimana aktifitas banyak dilakukan di rumah. Rumah-rumah yang tidak memiliki sarana pengelolaan limbah berpotensi mengalirkan limbahnya langsung ke sungai. Fecal Coliform sebagai organisme petunjuk yaitu indikator adanya bakteri patogen, keberadaannya menunjukkan adanya pencemaran oleh tinja manusia dan hewan berdarah panas lainnya. Perlu identifikasi rumah penduduk maupun peternakan yang belum memiliki sarana pengelolaan air limbah sebagai bahan untuk melakukan penanganan seperti septic tank individu, komunal maupun pembangunan IPAL Domestik terpusat. Parameter Total Coli di 4 lokasi menunjukan nilai yang melebihi baku mutu kelas II. Total Coliform kehadirannya dalam air dianggap bersumber dari lingkungan dan tidak mungkin terkontaminasi fecal coliform, tetapi keberadaan fecal coliform termasuk Escherichia coli dianggap sebagai tingkat kontaminasi tinja, yang mengarah ke berbagai kondisi penyakit. Namun demikian keberadaan total coliform dalam air tetap harus diwaspadai terutama bila sumber air akan digunakan untuk air minum. Hasil pantauan pada masa pandemik covid-19, menunjukan angka total coliform yang melebihi KMA kelas II di semua lokasi pemantauan. Tingginya kadar total coliform selain dipengaruhi oleh kondisi PSBB juga kemungkinan dipengaruhi oleh air hujan yang membawanya ke sungai.

Kesimpulan

Pandemi wabah COVID19 memberikan kesempatan pada sungai untuk melakukan pemulihan diri sendiri, terlihat dari hasil pemantauan kualitas air sungai yang mengalami peningkatan kualitas, terutama dari parameter utama pencemar dari kegiatan industry (BOD, COD), sementara untuk parameter pencemar dari kegiatan domestic, pertanian, pertanian, masih belum memperlihatkan peningkatan kualitas yang cukup signifikan (parameter coli, fosfat dll). Ini memperlihatkan bahwa terjadi penurunan aktifitas kegiatan industry yang berakibat penurunan beban pencemaran dari air limbah yang dihasilkannya. Hal tersebut didukung pula dengan adanya data hasil survey internal dari API Jabar, yang memperlihatkan penurunan produktivitas kegiatan industry tekstil selama masa pandemi. Sementara itu, aktifitas masyarakat lebih terfokus berkegiatan dari rumah, dan terjadi kecenderungan peningkatan volume sampah yang dihasilkan selama beraktifitas dirumah saja. Untuk selanjutnya perlu dilakukan pengkajian data timbulan sampah rumah tangga selama masa pandemi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas air sungai.

*Resmiani, ST., MT: Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

**Wanda Martatria: Tenaga Teknis UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup

Dr. Prima Mayaningtias* Sandhi Firmansyah** Rizky M Koto***

Permasalahan di DAS Citarum pada dasarnya diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang berakibat pada meningkatnya eksploitasi ruang dan sumber daya air. Pencemaran berdasarkan pada Perpres No. 15 Tahun 2018 adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam DAS oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran di DAS Citarum disebabkan oleh tingginya sedimentasi, pencemaran dari limbah industri, peternakan, pertanian, perikanan (Keramba Jaring Apung), serta air limbah domestik dan persampahan.

Pesatnya perkembangan penduduk dan kegiatan di kawasan hulu DAS Citarum memicu terjadinya berbagai penyimpangan pemanfaatan ruang yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan di kawasan DAS Citarum bagian hulu, tengah, dan hilir. Permasalahan yang terjadi di DAS Citarum meliputi pencemaran dan kerusakan yang perlu ditangani karena menurunkan kualitas lingkungan di DAS Citarum yang berdampak pada menurunnya tingkat manfaat atau jasa dari sungai Citarum.

Kerusakan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan pada di DAS Citarum terjadi pada terbentuknya lahan kritis yang menyebabkan tingginya sedimentasi serta adanya kejadian banjir dan kurangnya ketersediaan infrastruktur sumber daya air sebagai penyuplai air baku baik untuk keperluan omestik, irigasi, industri, dll.

Hal ini mengundang perhatian presiden sehingga dibentuklah Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan (PPK) Daerah Aliran Sungai Citarum sebagai dasar hukum penyelenggaran kegiatan Percepatan Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan (PPK) Daerah Aliran Sungai Citarum. Peraturan ini kemudian dijabarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengarah dan Satuan Tugas Tim PPK DAS Citarum.

Gubernur Jawa Barat selaku Komandan Satuan Tugas (Satgas) telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (PPK) DAS Citarum. Dalam dokumen tersebut, telah ditetapkan strategi dan program berdasarkan arah kebijakan pada Perpres 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, dimana untuk mempercepat kegiatan dibuatlah 3 arah kebijakan 5 strategi dan 13 Program sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Rumusan Arah Kebijakan, Strategi dan Program PPK DAS Citarum

Arah Kebijakan Strategi

Menurunkan sedimentasi di DAS Citarum dengan pengurangan erosi melalui penanganan lahan kritis

1. Pencegahan

Pencemaran DAS dan/atau

Kerusakan DAS 2. Penanggulangan

Pencemaran DAS dan/atau

Kerusakan DAS 3. Pemulihan Fungsi

DAS Mengelola limbah yang terdiri dari limbah industri, limbah peternakan, limbah industri serta persampahan

Melakukan pengawasan dan penegakan hukum serta penertiban pemanfaatan ruang

Meningkatkan pengelolaan sumber daya air Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Citarum

Program

1. Penanganan Lahan Kritis

2. Penanganan Limbah Industri 3. Penanganan Limbah

Peternakan 4. Penanganan Air Limbah

Domestik 5. Pengelolaan Sampah 6. Penertiban Keramba Jaring

Apung 7. Pengendalian Pemanfaatan

Ruang DAS Citarum 8. Penegakan Hukum 9. Pemantauan Kualitas Air 10. Pariwisata industri, insitusi dan masyarakat di DAS

11. Pengelolaan Sumber Daya

Air

12. Edukasi

13. Hubungan Masyarakat

Adapun target utama program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran Sungai Citarum dengan indikator utama Indeks Kualitas Air (IKA), yang selaras dengan indikator dan target kualitas sungai sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023. Berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi awal tingkat pencemaran di Sungai Citarum yang terkategori Cemar Berat pada Tahun 2018, maka pada Tahun 2023, IKA Sungai Citarum ditargetkan dapat mencapai 38,57 (kondisi IKA Tahun 2018 adalah 33,43). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan status mutu sungai kategori cemar berat menjadi cemar sedang. Pada Tahun 2025, IKA Sungai Citarum ditargetkan mencapai 40,86. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan status mutu kategori cemar sedang ke cemari ringan.

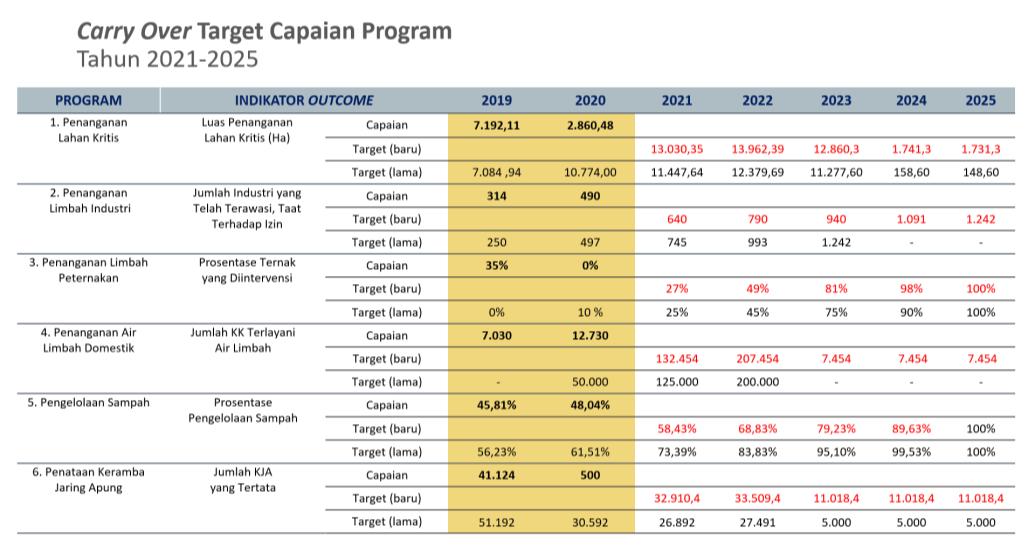

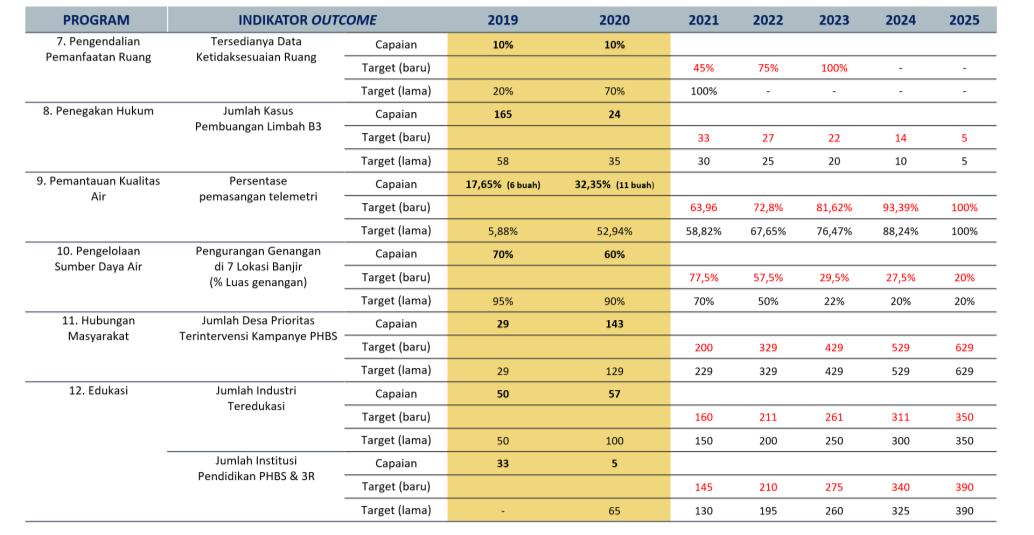

Selain indikator utama (indikator dampak), keberhasilan program diukur melalui pencapaian indikator Outcome (program) yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas Sungai Citarum. Penjabaran indikator output, outcome dan impact dapat dilihat pada Tabel 2.

Program

Penanganan Lahan Kritis Penanganan Limbah Industri

Penanganan Limbah Peternakan

Penanganan Air Limbah Domestik

Pengelolaan Sampah

Penataan Ruang

Pengelolaan Sumber Daya Air

Penataan Keramba Jaring Apung

Penegakan Hukum

Edukasi

Hubungan Masyarakat

Tabel 2. Indikator Outcome setiap Penanganan

Indicator Output

Terselenggaranya penanganan lahan kritis

Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan kepada industry • Tersedianya unit pengolahan limbah ternak • Terselenggaranya bimbingan teknis dan sosialisasi kepada peternak • Terselenggaranya pemicuan STOP BABS • Tersedianya Sistem

Pengelolaan Air Limbah

Domestik Tersedianya unit pengelolaan persampahan

• Tersedianya data perizinan pemanfaatan ruang yang lengkap di

DAS citarum • Rekomendasi tindak lanjut ketidaksesuaian pemanfaatan ruang • Terbangunnya floodway dan kolam retensi untuk pengendalian banjir • Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan kapasitas ndustr sungai • Terselenggaranya penataan dan pembongkaran KJA • Terselenggaranya pelatihan dan pendampingan teknis alih usaha • Terlaksananya kegiatan pengawasan • Terlaksannya penanganan pengaduan kasus • Terselenggaranya bimbingan teknis penerapan produksi bersih di ndustry • Terselenggaranya sosialisasi kepada institusi pendidikan • Terselenggaranya tayangan iklan layanan masyarakat • Termanfaatkannya

Command Center

Indicator Outcome

Luas Lahan Kritis yang ditangani Persentase ndustry yang telah terawasi, taat terhadap izin

Persentase ternak yang diintervensi

Jumlah Desa Deklarasi ODF Jumlah KK terlayani Sarana Sanitasi Layak

Persentase pengelolaan sampah di desa prioritas

DAS Citarum • Tersedianya data ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di DAS

Citarum • Berkurangnya jumlah indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang Sebaran luas, durasi, dan tinggi di tujuh (7) lokasi genangan DAS Citarum

Jumlah KJA yang tertata

Jumlah kasus tertangani

Jumlah ndustry yang diedukasi Jumlah institusi Pendidikan yang menerapkan PHBS dan 3R (unit sekolah/perguruan tinggi)

Jumlah desa prioritas di DAS Citarum yang terintervensi oleh kampanye PHBS

Indicator Impact

Menurunnya erosi pada wilayah DAS Citarum Effluent/limbah dari ndustry memenuhi baku mutu

Kandungan faecal coliform menurun

Kandungan faecal coliform menurun

Seluruh sampah dikelola

Berkurangnya alih fungsi lahan di DAS Citarum

Berkurangnya kejadian banjir di sekitar DAS Citarum

Jumlah KJA sesuai dengan daya dukung

Berkurangnya pelanggaran pada DAS Citarum

Effluent/limbah dari ndustry memenuhi baku mutu Berkurangnya limbah yang dibuang ke sungai

Sungai Citarum bebas sampah dan limbah domestik

Tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19, terdapat refocusing dan realokasi anggaran yang signifikan. Sebelum Pandemi, anggaran untuk Citarum adalah 26% terhadap Rencana Aksi atau Rp 1,3 Triliun. Setelah pandemi, anggaran menjadi 15% terhadap Rencana Aksi atau Rp 784 Milyar.

Efisiensi ini menyebabkan adanya carry over kebutuhan alokasi untuk tahun 2021 sampai dengan 2025. Oleh karena itu, diperlukan Review atau kaji ulang terhadap Dokumen Rencana Aksi PPK DAS Citarum. Kaji ulang ini dilaksanakan dengan evaluasi utama dengan menghitung ulang kebutuhan pendanaan pertahun dan penyesuaian target capaian serta penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)/New Normal dalam pelaksanaan program di lapangan.

Update 16 Juli 2020 (Rp Juta) Grafik 1. Anggaran PPK DAS Citarum

Rp 1,3 Trliun 26% Rp 784 Miliyar 15%

APBN APBD PROV APBD KAB/KOTA Rencana Aksi 2.644.385 2.172.490 536.879 25%

17% 65%

Sebelum Pandemi 649.463 367.895 349.776

15% 59% 4% Setelah Pandemi 389.132 76.243 319.322

Sumber: - Rencana Aksi PPK DAS Citarum - Sebelum Pandemi: Bappenas, Feb 2020; E-Planning Jabar, Feb 2020; dan APBD Kab/Kota; - Setelah Pandemi: APBN berbagai sumber; E-Planning Jabar, Juli 2020; dan APBD Kab/Kota

Capaian

a. b. Review Renaksi Kaji ulang dokumen Rencana Aksi PPK DAS Citarum direncanakan dibagi dalam dua tahap, yaitu jangka pendek dan jangka menegah. Untuk jangka pendek, kaji ulang difokuskan pada penetapan target Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang dapat dicapai untuk seluruh program pada Rencana Aksi. Sedangkan untuk jangka menegah, akan dilakukan kaji ulang dengan melakukan menghitung Daya Tampung Beban

Pencemaran dan Alokasi Beban Progres PPK DAS Citarum

Pencemaran Sungai Citarum melalui simulasi atau pemodelan. Setelah dilakukan pemodelan, maka dilaksanakan penyusunan Kajian Revisi Ultimate Goal, Indikasi Program, Kegiatan dan Pendanaan berdasarkan hasil pemodelan tersebut. Saat ini telah dilakukan identifikasi anggaran dan kegiatan untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Identifikasi kegiatan adalah kegiatan yang berasal dari pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

Rekomendasi

a. b. Revisi renaksi • Dengan waktu yang terbatas, diperlukan kebijakan penggunaan data subtitusi atau pendekatan untuk dapat tetap me-running model • Handover data dari PSLH ITB kepada Sektretariat Satgas sehingga diperlukan personil pengolah data di Sekretariat Satgas dan penyediaan server data • Diperlukan rencana pemodelan yang akan dilaksanakan oleh Satgas Citarum • Diperlukan asistensi dengan PSLH ITB pada proses pemodelan yang dilanjutkan oleh Satgas Citarum • Pelatihan software WASP dan GIS yang

lebih intensif Kerjasama dengan Multi Pihak 1. Loan - Integrated Solid Waste Management Program ISWMP • Bagian dari rencana pengoperasian

TPPAS Legok nangka (Metro

Bandung), untuk menuntaskan penanganan sampah yang tidak masuk `dalam pelayanan TPPAS

Legok Nangka • Dalam tahap penyiapan lahan untuk rencana pembangunan 77

TPST di 8 Kabupaten/Kota. 17 lokasi telah terverifikasi.

2. Perlu kejelasan segera dari BBWS Citarum untuk menindaklanjuti

persetujuan Menteri PUPR untuk memanfaatkan sempadan dan

lahan Oxbow Citarum Perlunya dukungan armada pengangkutan (tidak termasuk komponen Loan).

CSR – PT. Astrajaneca • Penanganan lahan kritis seluas 1250 Ha di Kawasan Bandung

Utara (Citarum Hulu). Dukungan pendanaan sekitar Rp 15 M • Letter of Interest (LOI) dengan

Kemenko Marives dan PKS pada akhir Juni 2020 • Dalam proses penyusunan rencana lokasi dengan NGO tree4trees.

*Dr. Prima Mayaningtias: Kepala Dinas DLH Provinsi Jawa Barat

** Sandhi Firmansyah: Staf Sub Bagian Perencanaan DLH Provinsi Jawa Barat

***Rizky M Koto: Tenaga Teknis Sekretariat Satgas PPK DAS Citarum

Kebersihan adalah sebagian dari iman. Begitu kata orang tua ketika kita kecil. Kita diajarkan untuk membereskan kasur selepas terjaga, mencuci piring dan sendok setelah akan, dan tidak lupa membuang sampah pada tempatnya. Sayangnya, ketika beranjak dewasa sebagian besar kita mulai lupa indahnya kebersihan. Kebiasaan membuang sampah pada sembarang tempat kerap dilakukan. Tak lagi ada disiplin sehari-hari, tak lagi peduli pada upaya menjaga kebersihan. Faktanya adalah kita selalu bisa menemukan puntung rokok di jalanan, taman, pantnai dan saluran air. Setidaknya dua pertiga dari total 5.6 trilliun batang rokok atau 4.5 trilliun puntung rokok yang di hisap setiap tahun dibuang sembarangan. Padalah filter rokok itu terbuat dari plastic yang di sebut selulosa asetat, bahan ini membutuhkan waktu setidaknya 10 tahun untuk dapat terurai. Oleh karena itu Wargi Jabar, jika wargi merokok sebaiknya jadilah perokok yang membuang puntung pada tempatnya. Kalau tidak ada tempat sampah bisa simpan di dalam tas, saku celana atau membawa asbak portable. Semoga informasi berikut bermanfaat yaa!! #dlhjabar

BERBUDAYA LINGKUNGAN ERA "THE NEW NORMAL"

Drs. Tulus TH Sibuea, M.Si * Jaka Maulana S**

Tanpa disadari, kehadiran pandemi Covid-19 telah memaksa kita memasuki era "The New Normal", yaitu kebiasaan yang benar-benar baru pada semua bidang akibat penerapan "physical/social distancing" pada hampir semua tempat yang dihuni oleh banyak manusia di bumi ini. Khusus di Indonesia, era "The New Normal" menjadikan situasi terjadinya proses “seleksi alam” pada berbagai aktivitas manusia, dari kebiasaan diri, penyaluran hobi, aktifitas di rumah, berbagai pekerjaan dan berbagai tempat yang terkait kerumunan massa. Bahkan pembatasan wilayah membuat banyak jenis usaha yang ikut 'terseleksi' secara masif dan super cepat. Keramaian massa secara fisik manusia di dunia nyata dipaksa pindah ke keramaian komunikasi secara virtual dan di media sosial.

Fenomena baru adalah maraknya pertemuan online, baik pribadi maupun acara resmi (seminar, pelatihan, kuliah, belajar dan mengajar). Termasuk juga makin maraknya "delivery order" (pengantaran barang), baik makanan maupun paket-paket barang dari dalam kota sampai jarak jauh. Sebenarnya kita harus menangkap ini menjadi peluang, sekaligus melakukan upaya antisipasi, andai "The New Normal" ini akan berlangsung lama. Dimasa Pandemi Covid-19 ini, ada beberapa produk yang booming diburu banyak orang, seperti masker, hand sanitizer, dan jamu. Misalnya 3 produk itu, mana yang paling mungkin kita adakan? Masker butuh keterampilan menjahit dan mesin jahit. Ini cocok ditangkap oleh para penjahit. Hand sanitizer butuh ramuan bahan kimia. Ini menjadi peluang toko bahan kimia dan ahli meraciknya. Jamu butuh pasokan rempah seperti jahe, temulawak, sereh, kunyit, dan kayumanis. Ini petani bisa menangkapnya, khususnya di daerah sentra produsen rempah, produsen sayuran, dan daerah pertanian. Sementara itu aktifitas seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan (baca: pertanian dalam arti luas) relatif tidak terusik akibat protokol physical/social distancing. Dan, banyak lagi peluang lain yang bisa ditangkap. Masa Covid-19 ini, peluang besar pada kuliner delivery order, makanan yg tahan lama, dan jasa layanan antar. Peluang pendidikan/pelatihan online juga makin terbuka.

Mempersiapkan Era New Normal

Masa pandemi Covid-19 mendorong kita semua untuk memperiapkan dan harus bisa menyesuaikan diri (adaptasi) dalam kondisi

kenormalan yang baru (new normal). Ditambah beberapa negara indikasinya menuju deglobalisasi (baca: fokus pada urusan dalam negeri masing-masing). Maka bangsa Indonesia harus bisa berdikari dalam kemandirian sesuai potensi, khususnya dalam lingkungan hidup untuk ketahanan pangan.

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tapi harus didukung oleh berbagai unsur, termasuk masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini aksi peduli lingkungan semakin marak terjadi di berbagai tempat dalam berbagai tataran, baik dalam bentuk program yang berkesinambungan maupun dalam bentuk acara yang dilaksanakan sekali (event). Berbagai aksi tersebut diharapkan dapat dalam meningkatkan kesadaran (awareness), partisipasi, pemahaman, dan komitmen masyarakat untuk membela lingkungan.

Bagaimana Kita Mempersiapkan Era Kondisi Kenormalan Yang Baru (New Normal)?

Seperti Albert Einstein katakan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama yang kita gunakan ketika kita menciptakannya, maka untuk hidup di kondisi kenormalan yang baru harus merubah pola pikir kita yang baru. Apa saja tuntutan di kondisi kenormalan yang baru adalah:

1.

2. Belajar menerima kondisi yang berbeda dari kondisi terdahulu (baca: kondisi normal sebelum pandemi covid 19); Pola Pikir yang Berkembang dimana kita percaya bahwa kecerdasan, kepribadian, dan karakter dapat secara terus dikembangkan. 3.

4. Keinginan secara terus menerus belajar, berani menghadapi ketidakpastian, merangkul tantangan, tidak takut gagal, selalu berupaya berusaha dan belajar dan kemampuan saat ini menjadi umpan balik. Belajar menata interaksi sosial dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Beralih dari terdahulu dan beradaptasi kekinian di kondisi kenormalan yang baru.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa pada berbagai krisis, seperti ekonomi, pangan, dan sosial. Terpaan krisis ini memaksa semua orang memasuki era “The New Normal” yang boleh jadi benar-benar berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, baik dalam perilaku sehari-hari, pekerjaan, dan bagaimana berinteraksi dengan banyak orang serta lingkungan hidup.

Strategi Membangun Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat di Masa New Normal

Datangnya krisis akibat Pandemi covid 19 perlu diantisipasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Salah satu upaya akselerasi pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan sebagai upaya optimalisasi penyebarluasan prinsip berbudaya lingkungan untuk memotivasi masyarakat untuk melakukan suatu gerakan budaya dan perubahan perilaku ramah lingkungan.

Pembangunan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan di masa New Normal diperlukan strategi yang dalam meningkatkan kesadaran (awareness), partisipasi, pemahaman dan komitmen masyarakat untuk membela lingkungan. Pembangunan ini disiapkan untuk mendukung agar semua elemen masyarakat di Jawa Barat dapat berbudaya lingkungan dengan inti terpenting adalah merubah cara pandang hidup dalam mengelola lingkungan dan berkomitmen dalam merubah perilaku mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan secara luas.

Pembangunan Desa/Kelurahan Berbudaya Lingkungan adalah sebuah konsep pembangunan dimana sebuah kampung/ desa/kelurahan apabila keberadaannya ingin tetap ada secara berkelanjutan, maka kaidahkaidah lingkungan harus dipenuhi oleh penduduknya secara konsisten. Secara sederhana kearifan lokal masyarakat Sunda dalam menjaga kelestarian alam (saur sepuh), antara lain: “Gunung Kaian, Gawir Awian, Cinyusu Rumateun, Pasir Talunan, Lebak Caian, Sampalan Kebonan, Walungan Rumateun, Legok Balongan, Dataran sawahan, Situ Pulasaraeun, Lembur Uruseun, Basisir Jagaeun”. Tantangannya adalah bagaimana menjalankan kaidah-kaidah kearifan lokal secara adaptif terhadap kondisi kenormalan yang baru.

Pembangunan Desa Berbudaya Lingkungan sudah dimulai sejak 7 tahun lalu dan sudah menjangkau 368 Dea/Kelurahan yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Tanpa disadari, pembangunan ini ikut membangun ketahanan teritorial secara nasional, khususnya dalam bidang energi, ekonomi, pangan dan sosial. Bidang energi berupa pembangunan penggunaan energi baru terbarukan dan hemat energi. Pembangunan ekonomi lokal yang didapatkan dari manfaat kegiatan yang mampu meningkatkan pendapatan. Pembangunan ketahanan pangan didapatkan dari kegiatan pertanian terpadu. Dan pembangunan sosial dilakukan dari konsolidasi dan kerjasama internal dan antar kelompok masyarakat.

Capaian yang telah didapat dari pembanguan desa/kelurahan berbudaya lingkungan yaitu baru terlaksana di 67% kabupaten/kota (dibaca: 18 dari 27 kab./kota) pada 6,1% desa/kelurahan (dibaca: 368 dari 5.962 desa/kelurahan). Kejadian Pandemi Covid 19 dan akan adanya kondisi kenormalan yang baru maka diperlukan strategi yang baru untuk pembangunan desa/kelurahan berbudaya lingkungan, diantaranya adalah:

1.

2.

Manajemen pembangunan desa/kelurahan berbudaya lingkungan tidak hanya menjadi program provinsi tetapi menjadi program pemerintah daerah kabupaten/kota yang didukung oleh pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang ikut memberikan pembinaan, seperti pendataan, pendampingan dan pelatihan. Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota seluruh Jawa Barat menjadi pembina langsung pada seluruh lokasi desa/kelurahan berbudaya lingkungan. Strategi membangun ketahanan didasarkan pada potensi wilayah masing-masing,

3.

4. khususnya aspek ekosistem, lahan, dan budaya masyarakat. Ekosistem wilayah Jawa Barat yang beragam dari pegunungan sampai ke pesisir, kawasan lindung dan kawasan budidaya dan lahan basah serta daratan. Aspek lahan terdiri dari hamparan jenis tanah mineral dari dataran tinggi sampai di pesisir. Kawasan pesisir dan pegunungan juga membutuhkan pendekatan manajemen yang berbeda, karena kecocokan jenis tanaman dan potensi bahaya berdasarkan ketinggian tempat. Peningkatan ketahanan pangan di semua lokasi desa/kelurahan berbudaya lingkungan perlu dilakukan dengan membangun sistem antara ketersediaan ruang dan interaksi tanaman, ternak dan ikan. Tanaman membutuhkan media tanam (tanah, pot) dan kecukupan air serta nutrisi. Ternak membutuhkan pasokan pakan yang berkesinambungan. Ikan membutuhkan ketersediaan air dan pakan yang cukup. Peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan penerapan pola tanam yang adaptif, irigasi hemat air, pertanian terpadu dan penganekaragaman pangan. Misalnya pola tanam tumpangsari dapat meningkatkan variasi panen dan mengurangi resiko kegagalan. Pertanian terpadu merupakan kombinasi interaksi dari pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan. Ketahanan pangan juga didapatkan dari pengembangan pangan lokal, aneka pangan dan pemanfaatan pekarangan. Peran dan upaya anak muda sangat menentukan dan berdampak besar bagi perubahan kehidupan selanjutnya. Semangat pemuda yang tidak dapat dibendung mencerminkan bahwa anak muda adalah investasi terbesar dalam membuat perubahan. Ancaman krisis ekologi sama halnya ancaman bagi anak muda saat ini dan 5. generasi selanjutnya untuk masa depan kehidupan berkelanjutan. Pertanyaannya, kehidupan seperti apa yang kita inginkan untuk kita dan generasi selanjutnya? Kehidupan lingkungan hidup yang baik dan sehat atau kehidupan lingkungan hidup yang buruk? Semua itu tidak lepas dari peran dan upaya anak muda saat ini dalam mewujudkan dan menghentikan krisis ekologi yang saat ini terjadi. Era 4.0 yang serba digital dan online. Pandemi Covid-19 turut “memaksa” kita langsung masuk ke era ini. Bekerja dari rumah (Works Frome Home) membuat waktu lebih banyak untuk komunikasi online, seperti chatting, video call dan webinar. Bagi anda yang belum biasa komunikasi online, tentu masih akan terasa kecanggungan dan gagap, karena rasa hati masih menginginkan temu muka secara langsung, masih butuh penyesuaian. Nah, sekarang, suka tidak suka, hampir semua harus menyamankan diri masuk ke dunia online.

Akhirnya, berbagai gerakan membangun strategi berbudaya lingkungan di tingkat lokal, khususnya lokasi desa/kelurahan, dapat dijadikan embrio gerakan nasional masyarakat semesta, Sehingga terbangun kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen masyarakat nusantara dalam menghadapi berbagai macam krisis.

* Drs. Tulus TH Sibuea, M.Si: Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

**Jaka Maulana S.: Tenaga Teknis Pengelola Pembangunan Desa Berbudaya Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

OPTIMALISASI PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU *Yusyus Yusdiany, ST, MT **Ikhsan Rahmawan, ST

Pendahuluan

Di tengah kepanikan besar warga dunia dalam menghadapi virus corona atau COVID-19, ada sebuah dilemma, di satu sisi virus corona membawa pukulan keras bagi ekonomi global. Sisi yang tak disangka-sangka, virus ini malah membawa angin segar bagi lingkungan hidup. Bagi Jawa Barat yang termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yang mana sumber daya menjadi obyek kelangsungan hidup manusia sehingga mengalami eksploitasi secara besar-besaran yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat.

Pemerintah berusaha keras untuk menahan laju pencemaran dan kerusakan yang terjadi di wilayah Jawa Barat sampai akhirnya Jawa Baratpun terkena wabah pandemic covid 19 yang membawa perubahan drastis pada sisi lingkungan hidup. Pada beberapa Sungai yang melintasi wilayah Jawa Barat, pencemaran sungai dapat ditekan hingga level tercemar ringan. Level yang selama ini menjadi target pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Begitupun dengan tingkat polusi udara mengalami penurunan drastis, konsentrasi partikel (PM2,5) turun bertahap diawali dengan penurunan 10% pada masa awal diterapkannya social distancing.

Perbaikan lingkunga tersebut diatas diakibatkan oleh berkurangnya aktivitas manusia, berhentinya roda perekonomian industry, air limbah yang dibuang berkurang volumenya dan emisi udara yang dibuang juga berkurang oleh karena sumber-sumber emisi banyak yang dihentikan produktivitasnya.

Pengawasan Lingkungan Hidup di Masa New Era

Pengawasan lingkungan hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengawasan terhadap ketaatan yang diatur dalam perizinan maupun dalam dokumen Lingkungan.

Pengawasan lingkungan hidup pada masa sebelum pandemic dilakukan secara langsung mengawasi obyek-obyek sumber pencemar atau sumber kerusakan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Pada masa pandemic pengawasan lingkungan hidup dapat dilakukan secara tidak langsung,

namun sistematika pengawasan tidak langsung masih memerlukan dukungan modifikasi teknis, teknologi digital yang memadai, sumber daya manusia yang tidak paham teknologi serta peraturan perundangan yang mendukungnya.

Teknologi digital yang dapat mendukung pengawasan lingkungan hidup di masa New Era adalah mengembangkan teknologi telemeteri. Telemetri merupakan suatu metode pengukuran terhadap sebuah obyek yang dapat dilakukan dari jarak jauh. Dengan menempatkan sebuah sensor atau tranduser pada obyek yang diukur, maka data-data hasil pengukuran dapat kita ambil dari jarak jauh dengan menggunakan berbagai metode komunikasi data dan berbagai media untuk untuk komunikasi data (satelit, frekuensi radio, dll).

Proses telemetri meliputi: akusisi data, pada proses ini ditentukan bagaimana besaran fisika dapat diukur dengan menggunakan sensor yang sesuai sehingga menjadi sinyal – sinyal listrik yang merepresentasikannya. pengkondisian sinyal, pada proses ini ditentukan bagaimana mengurangi noise pada sinyal pengukuran, konversi ke digital jika diperlukan ataupun proses lainya sehingga sedemikian hingga data terjaga akurasinya. transmisi data, pada proses ini ditentukan metode pengiriman data baik data analog maupun digital penerimaan data, proses terakhir dimana data yang berhasil diterima dapat ditampilkan secara informatif

Remote collecting data merupakan sebuah metoda pengambilan data-data pengukuran dari jarak jauh, sehingga dapat dihasilkan digital data. Oleh karena itu dapat disimpan pada sebuah database server, yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dicari dengan mudah dan dapat di distribusikan dengan cepat. Perkembangan teknologi telemetri telah memungkinkan memanfaatkan teknologi ini kedalam kegiatan pengawasan lingkungan hidup dan distribusi data/informasi secara cepat. Manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan teknologi telemetri adalah: • Pemantauan sumber-sumber pencemar dapat dilakukan secara kontinyu sehingga diperoleh baseline data • Hasil pemantauan yaitu berupa data-data pengukuran dapat diambil secara remote (dari jarak jauh)

Pengolahan Data Hasil Telemeteri

Data dasar yang diperoleh dari data telemetri harus diolah dengan metode pengolahan data untuk memprediksi kondisi lingkungan dengan data series tersebut. Pengolahan data yang dapat dilakukan adalah dengan cara pemodelan lingkungan dengan menggunakan system dinamik.

Hingga saat ini sistem dinamik banyak digunakan sebagai metode untuk sistem prediksi dan pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Sistem dinamik dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang daripada model statistik yang mengarahkan pada keputusan yang lebih baik. Sistem dinamik juga menyediakan sarana untuk mengidentifikasi variable-variabel yang berpengaruh dalam sistem yang melibatkan dinamika yang kompleks. Pendekatan dinamika sistem diawali oleh pendefinisian masalah secara dinamis. Membuat konsep dari sistem nyata yang berisikan variabelvariabel yang saling berhubungan timbal balik. Konsep awal tersebut dapat dituangkan ke dalam Causal Loop Diagram (CLD). Setelah CLD selesai dikonsepkan, selanjutnya mengidentifikasi stok atau akumulasi independen dalam sistem dan aliran arus masuk maupun keluar. Identifikasi tersebut dirumuskan dalam model behavioral yang mampu mereproduksi masalah dinamis dalam cakupan yang telah ditentukan. Model ini merupakan model simulasi yang dibuat

menggunakan komputer dalam persamaan linear yang biasa disebut Stock and Flow Diagram tetap harus dilaksanakan walaupun harus

(SFD). (Richardson, 2013).

Model yang dikembangkan harus melalui pengujian sebelum dianggap valid sesuai dengan sistem nyata. Pengujian dilakukan dengan tahapan verifikasi dan validasi. Saat model disimulasikan, perlu diverifikasi bahwa model sudah terbebas dari bug maupun kesalahan logika pemrograman lainnya dan dapat berjalan tanpa ada error. Selanjutnya, hasil simulasi perlu divalidasi dengan system atau data actual.

Hasil data telemeteri yang diolah dengan bantuan sistem dinamik merupakan salah satu bahan kebijakan dalam penaatan lingkungan hidup sehingga pengawas lingkungan hidup memerlukan lebih sedikit untuk mengawasi satu demi satu sumber pencemar. Validasi kondisi abnormal dari hasil pengolahan data yang dilakukan secara tidak langsung dapat langsung dilakukan pada obyek yang diprediksi dalam kondisi tidak normal atau memebihi baku mutu.

Kendala yang dihadapi pada saat ini untuk menerapkan pengawasan berbasis teknologi telemetri adalah: - Perusahaan masih sebagian kecil melengkapi sumber pencemar dengan peralatan telemeteri - Belum ada peraturan perundangan yang mendukung kebijakan penggunaan telemeteri secara masal - Pemerintah belum siap mendukung teknologi telemeteri secara masal - Terbatasnya sumber daya manusia yang

Penutup

Pengawasan lingkungan hidup di masa New Era paham dengan perkembangan teknologi.

merubah dari kebiasaan lama dalam melakukan pengawasan dengan kebiasaan baru serta SOP yang baru pula yaitu: - Melakukan pengawasan tidak langsung untuk mendapatkan data dasar sebelum pengawasan di lapangan agar mengurangi tatap muka yang terlalu lama dengan sekelompok orang - Melaksanakan protocol Kesehatan dalam kegiatan pengawasan di lapangan - Melakukan social distancing pada saat pengawasan di lapangan - Menggunakan APD lengkap pada saat dilapangan - Memanfaatkan fasilitas virtual meeting untuk membahas hasil pengawasan

Merubah kebiasaan lama dengan kebiasaan baru bukan sesuatu yang mudah, bahkan terasa sulit untuk dilaksanakan akan tetapi tuntutan milenial akan memaksa manusia untuk beradaptasi dengan kondisi pada saat ini.

* Yusyus Yusdiany, ST, MT: Fungsional Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

** Ikhsan Rahmawan, ST

Kepada #WargiJabar , kini jika wargi menemukan dugaan pelanggaran lingkungan disekitar, wargi dengan mudah dapat langsung melaporkan temuan tersebut ke (Dinas Lingkungan Hidup) DLH Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi ECIS (Environmental Complaints Information System). Melalui aplikasi ini kami mengajak warga masyarakat Jawa Barat khususnya untuk ikut serta dan berperan aktif dalam rangka melaporkan berbagai tindakan dugaan pelanggaran lingkungan yang ditemui di sekitarnya. Tindakan kecil wargi akan membawa perubahan besar bagi Jawa Barat. Mari bangun Jawa Barat sigap dan peduli terhadap lingkungan #WargiJabar bisa cek grafis berikut untuk mengetahui tata cara penggunaan dan bagaimana alur proses pengaduan melalui aplikasi ECIS.