NANCIDEMACEDOCORDEIRO PEDROALVESDESOUZANETO ANACLARAFARIASBRITO(ORIENT.)

CURSO:HISTÓRIA

DISCIPLINA:HISTÓRIADONORDESTE

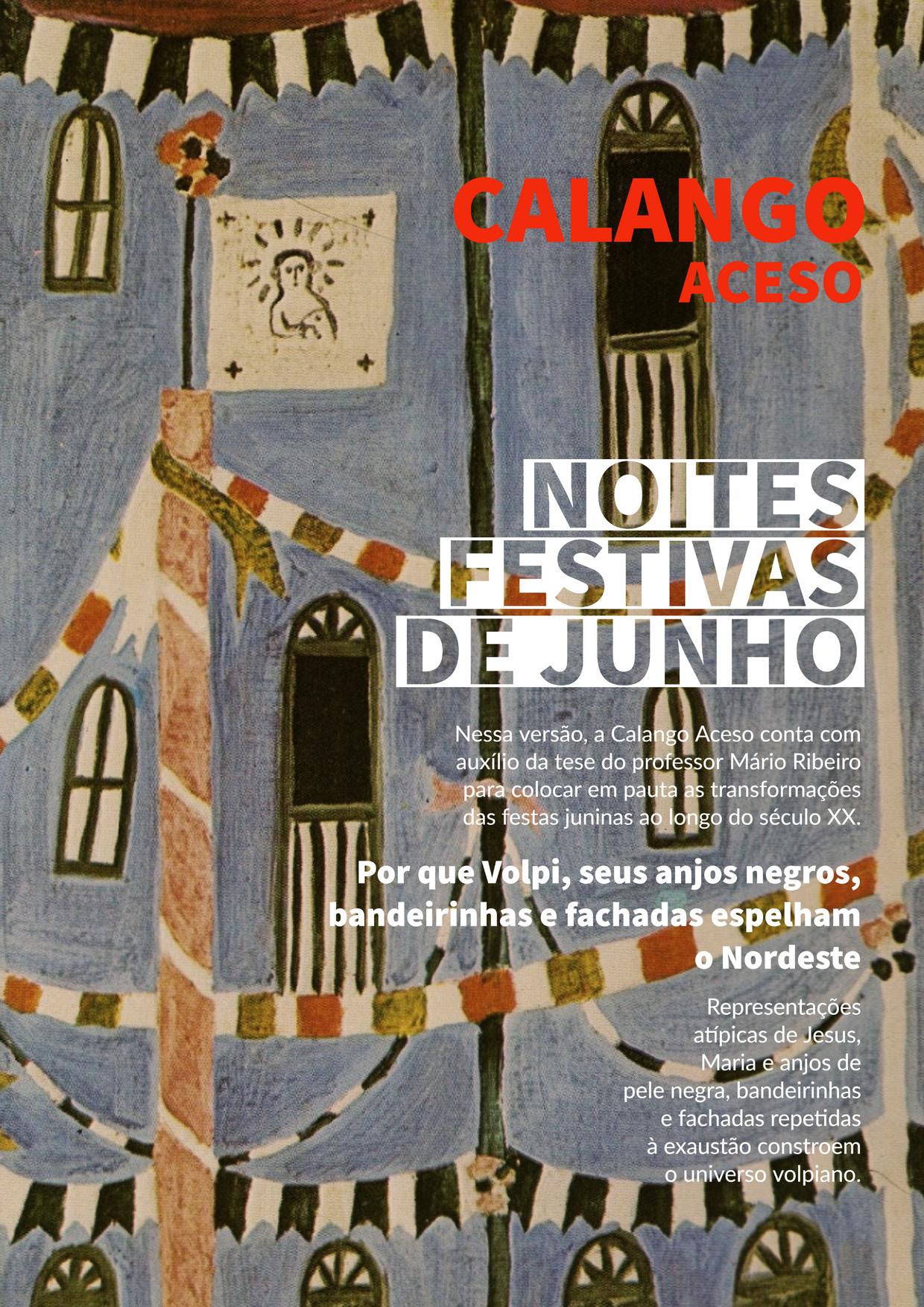

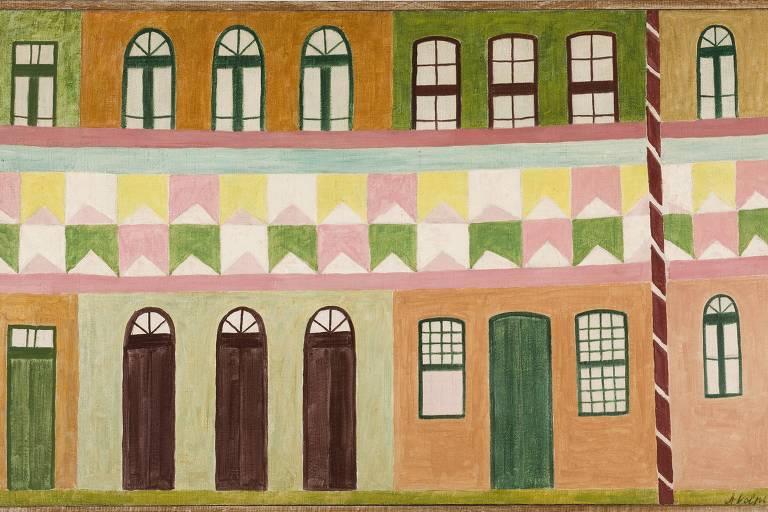

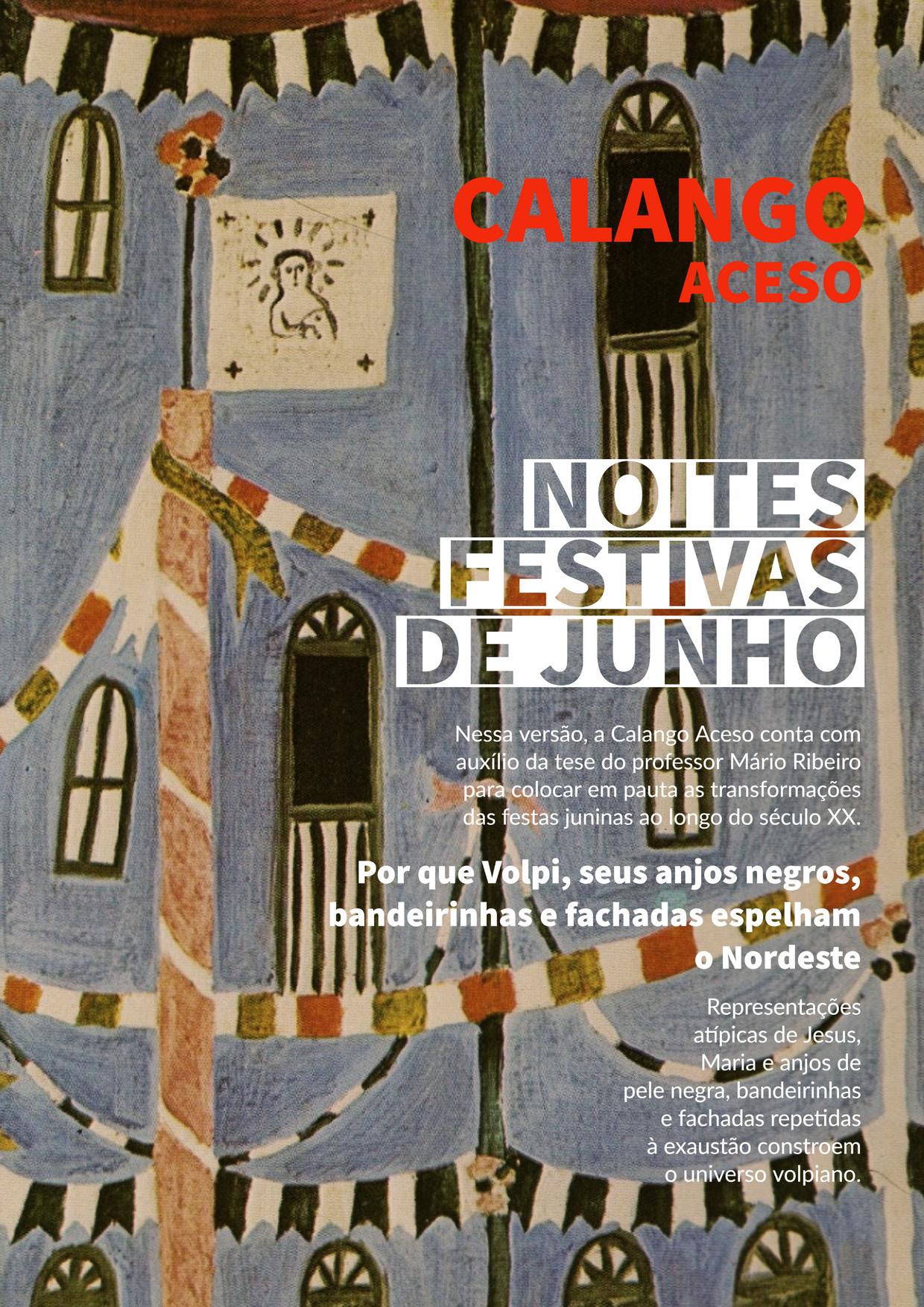

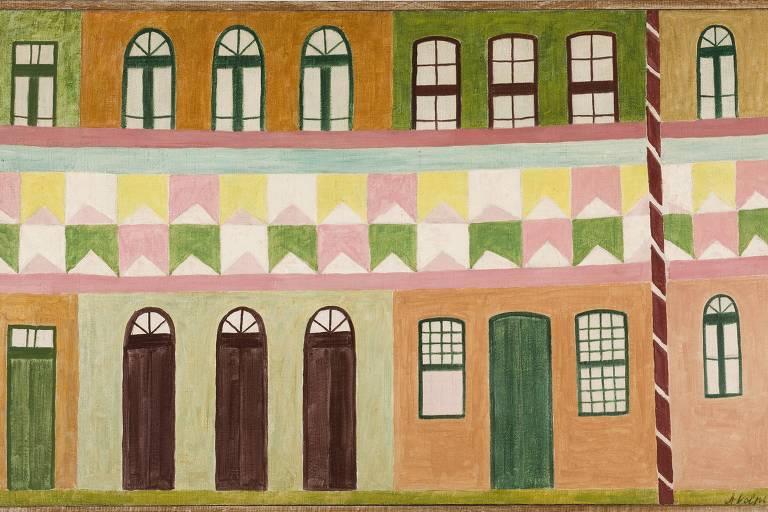

NA CAPA

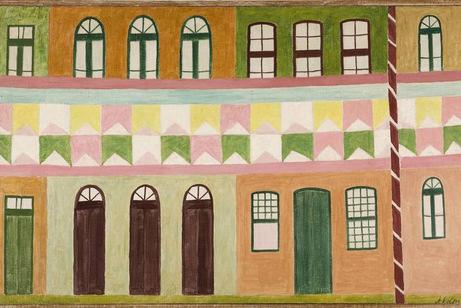

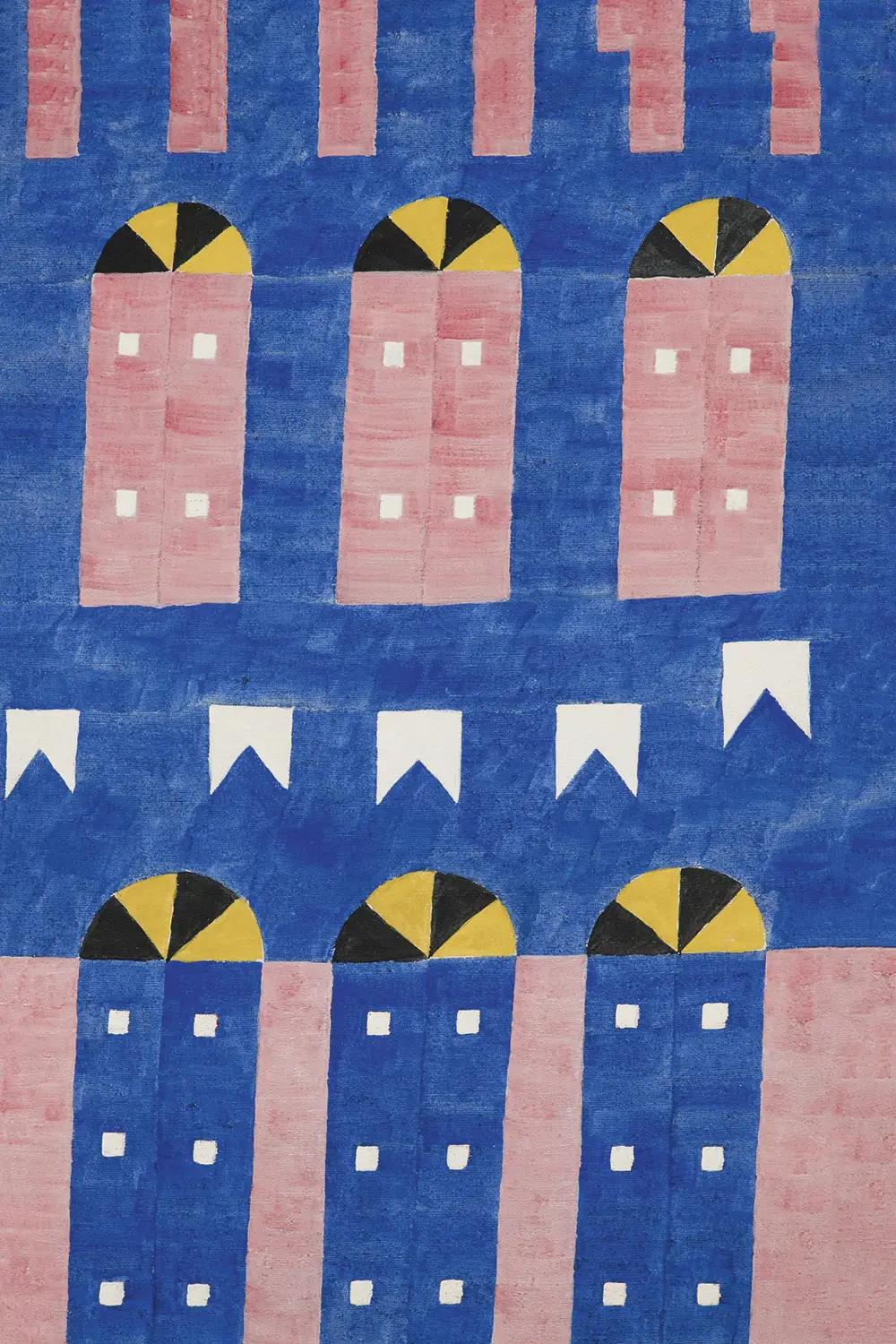

Nessa versão comemorativa de festejos juninos, a Calango Aceso traz como capa a obra "Fachada" (1955) de Alfredo Volpi.

05 Apresentação 07 O São João, as Letras e a Representação da Festa na Imprensa 09 “O Qui Nós Vê na Capitá” nas Noites de São João 11 Festas dos Santos em Noites de Junho 13 Das Jazz-Bands ao Violão Choroso

De Onde Vem o Baião (o Forró, o Xaxado e o Xote)?

Fagulhas, pontas de agulhas 21 Marcas Árabes no Vaqueiro Nordestino 081012 17 18 24 18 Outros Planos de Nordeste 20 Por Outras Representações do Feminino no Sertão: As Mulheres de Torto Arado 23 Caça-Palavras Sertão das Arábias

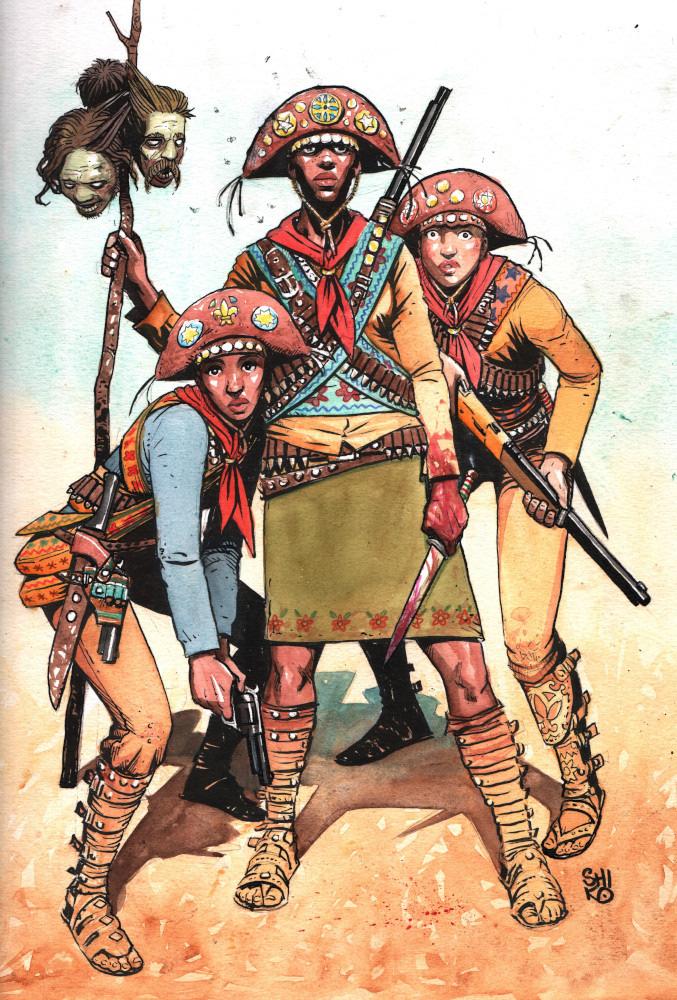

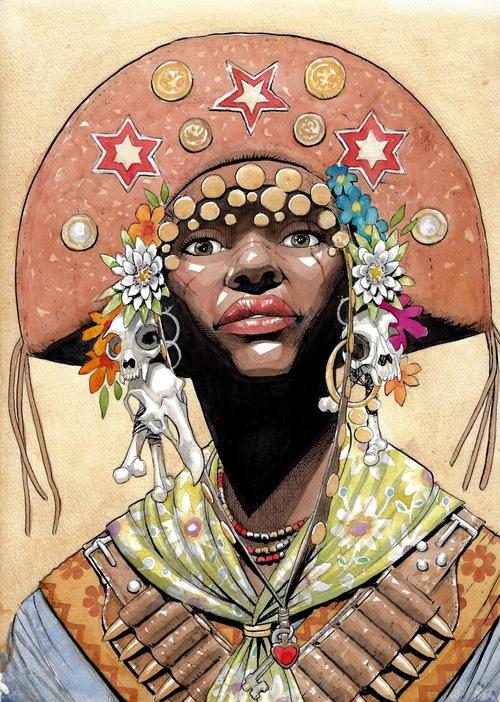

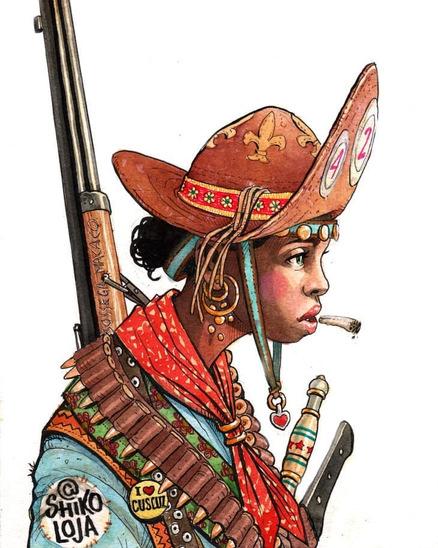

O Cangaço de Chico Shiko 19

sumário

14

15

24

A origem da Festa Junina

Alfredo Volpi: Cenas de Nordeste

Créditos de Imagens 28 Notas 29 Referências

16

17

27

APRESENTAÇÃO

A Calango Aceso é uma série de cartilhas que tem o intuito de compartilhar com os estudantes dos anos finais do ensino fundamental os mais diversos temas e assuntos acerca da região que conhecemos por Nordeste brasileiro. Nessa versão, debatemos a respeito das celebrações que acompanha todo o mês de junho, e que ganham maior expressividade no Nordeste: os famosos festejos juninos. Esses festejos estão ligados a celebração de três santos católicos: Santo Antônio (celebrado no dia 13), São João (celebrado no dia 24) e São Pedro (celebrado no dia 28). Para contar as origens e histórias dessas festas temos o apoio da tese de doutorado intitulada “Noites Festivas de Junho”, do professor Mário Ribeiro dos Santos, que batiza o título dessa versão da Calango Aceso. Além disso, evidenciamos como a imprensa do início do século XX moldou as simbologias desses festejos para que eles adquirissem as formas que chegaram até nós nos dias de hoje.

OSÃOJOÃO,ASLETRASEAREPRESENTAÇÃO DA

FESTANAIMPRENSA

A imprensa nas primeiras décadas do século passado constitui um amplo canal para se pensar as representações das festas juninas no tempo. Jornais traziam com mais frequência notícias sobre as festas juninas, mesmo que apresentadas com um enfoque maior nos divertimentos da elite, apresentando alguns indícios nos modos de celebração das camadas populares. Os símbolos comuns à festa (balões, fogos de artifício, fogueiras, livros de sorte, comidas de milho), transitam no intervalo de tempo pesquisado, sem necessariamente serem apresentados de forma evolutiva e exclusivamente locais. Pelo contrário, estavam incorporados à imagem nacional da festa (do litoral ao interior) e conviviam com as novas tendências criadas pelos deslocamentos da História. As notícias estimulavam o consumo dos produtos diretamente ligados à vivência da época, numa espécie de vitrine dos tempos modernos, invadindo a cidade e provocando o desejo de consumo de trajes finos e elegantes, dos eletrodomésticos (ferros de engomar, torradores de pão, aquecedores), dos novos fogões a gás “higiênicos e econômicos”, das máquinas de escrever, entre outras novidades frutos das transformações nos modos e costumes trazidos pelo movimento acelerado da modernização. Nas páginas dos jornais e revistas se faziam conhecer os calçados, os chapéus e as meias da Casa Ypiranga; os saldões de sapatos, exclusivamente no mês de junho, da sapataria Menandro. Para as mulheres, a dica da vez era usar o pó de arroz Cigana: “aderente, perfumado e amacia a pele”, à venda nos principais armarinhos da cidade. O comércio aproveitava a ocasião para incentivar a venda de tecidos, sapatos, lenços, chapéus e outros acessórios comuns à indumentária da época. Em geral, a divulgação dos produtos aparecia ao lado de uma ilustração que remetia à celebração; situação que nos permite pensar no poder de persuasão dos anúncios. Eles comunicavam aos consumidores o que deveria ser usado, no sentido de integrar-se ao contexto da festa. Outra importante estratégia da imprensa para estimular o consumo do São João pela sociedade era a divulgação diariamente, a partir do dia 1 de junho, da programação do período: as procissões organizadas pelas igrejas, os bailes e outros eventos que os clubes sociais e esportivos preparavam para celebrar o São João eram veiculados todos os dias. A imprensa também dedicava dezenas de linhas na descrição dos detalhes da decoração e programação dos eventos, funcionando como convites aos devotos. Esses anúncios recebiam grande destaque nos jornais, mas a partir dos anos 1930, quando os festejos religiosos passaram a dividir, com maior realce, a programação da festa com as práticas profanas, quase não se identifica notas sobre as procissões.

CALANGO ACESO Página 07

“OQUINÓSVÊNACAPITÁ”NASNOITES DESÃOJOÃO

A imprensa e as representações que opõem o campo e a cidade. A busca de uma representação caricaturada do homem interiorano, jocosa, distante das transformações do mundo moderno que invadiam a cidade. A “atualidade” da ilustração é outro ponto que merece destaque. A figura do matuto, assemelha-se à maneira como é representado hoje em dia quando o assunto envolve festas juninas na cidade - bigode e cavanhaque pintados, roupa de xadrez, chapéu de palha, cachimbo... Matuto como a imagem de um homem que pertencia ao campo. “O que nós vê na capitá” e “Eita São João bão” são expressões que reforçam o estereótipo dos moradores interioranos como sendo iletrados, que preservam um sotaque ruralizado, recheado de expressões do português arcaico, quase não mais falado na cidade. Jeca Tatu, personagem símbolo do matuto na literatura brasileira. A esse personagem de pés descalços, com aspecto doentil e desolado, opunha-se o homem robusto da cidade, de hábitos elegantes, bem vestido, trocando a companhia dos cães e de outros bichos da roça, pela agitação dos carros, dos pedestres, das conversas calorosas nos cafés em fins de tarde.

CALANGO ACESO Página 09

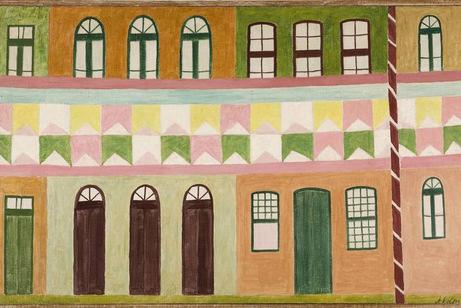

FESTAS DOS SANTOS EM NOITES DE JUNHO

As festas juninas brasileiras têm suas origens nas celebrações católicas realizadas no mês de junho que comemoram uma tríade de santos: Santo Antônio (no dia 13), São João (no dia 24) e São Pedro (no dia 29). A popularidade desses santos começa ainda nos tempos de Colônia, quando moças com idades avançadas ou jovens temendo a solidão da velhice faziam promessas às divindades para não “ficar para titia”. Mario Ribeiro (2015) explica que essas celebrações eram tradições europeias de culto aos santos católicos e eram realizadas nos espaços das igrejas e seus arredores, sendo marcadas por momentos de sociabilidade, visto que ao mesmo tempo que eram realizados rituais religiosos também ocorriam divertimentos entre os participantes. “Missas, novenas e procissões misturavam-se a brincadeiras, músicas, danças, comidas e bebidas de diferentes tradições culturais” (RIBEIRO, 2015, p.100). A programação das festas religiosas era recheada com missas solenes, ladainhas, novenas e sermões, e contavam com uma convidativa ornamentação preparada pelos irmãos da ordem: iluminação a gás, fogos de artifício e apresentações musicais de orquestras ou bandas militares no coreto armado no largo da igreja. Às vezes as comemorações começavam nas primeiras horas da manhã; em outros, reservava-se ao final da tarde, e estendia-se pela noite, encerrando aproximadamente às 21 horas. Registros apontam que essas solenidades eram frequentadas por pessoas de diversas classes sociais. Com a presença das bandas de música na programação das festas dos santos, o tempo de duração da festa e dos fieis nas ruas passam a ser alongados. Por um curto espaço de tempo a festa sagrada adquire um significado mundano. No interior das igrejas, as irmandades dedicavam-se para celebrar, cada uma a seu estilo, os santos da época. Ao final dessas festas, “o público se concentrava em torno dos coretos, onde as bandas realizavam as retretas – uma espécie de concerto ao ar livre. No repertório, não podia faltar peças como maxixe, valsas, polcas, tangos, rumba e outros” (RIBEIRO, 2015, p.104). Essas festas não se restringiam as igrejas e seus entornos, elas também ganhavam grande expressividades no interior das casas dos devotos. “Nessas casas, os santos não pareciam distantes como colocados nos altos das naves centrais nas Igrejas. Eles percorriam as mãos dos fieis, apareciam estampados nas bandeiras, nos azulejos decorando as fachadas das casas, em imagens nas mesas e estantes pela sala ou quarto” (RIBEIRO, 2015, p.108). Essa devoção é fruto de uma relação contratual entre o santo e o devoto, o que resulta na maioria das festividades religiosas católicas.

CALANGO ACESO Página 11

DAS JAZZ-BANDS AO VIOLÃO CHOROSO

Nas décadas de 1920 e 1930 as celebrações juninas começam a ter mudanças significativas. Os espaços de diversão nesse período festivo se ampliaram e os clubes sociais se popularizaram entre as elites, passando a constituir um dos principais espaços de vivência do São João. Esses novos espaços, em geral eram ambientes noturnos frequentados aos finais de semana, contrastam com os formatos primeiros de festas de largo, organizadas pelas igrejas e fieis para celebrar os santos de junho. Esse formato de festa em ambientes fechados, organizados para as elites trouxe uma maneira de celebrar o nascimento do Batista. O aumento de visitação desses espaços de sociabilidade na cidade diferenciava-se do local tradicional de aglomerações, as igrejas, pois permitia uma nova dinâmica nos encontros para as ocasiões sociais, afinal tinha um caráter excepcionalmente festivo. Eles interferiram diretamente na dinâmica e na forma de celebrar o São João, ocasionando em outras representações da festa na cidade. Apesar disso, o aparecimento desses espaços não extinguiu as outras práticas festivas já existentes. Os clubes surgiram como uma opção de divertimento para a sociedade chic da cidade, que buscava novos comportamentos que proporcionassem momentos de lazer com o propósito de combater “velhos hábitos” considerados desviantes diante do novo parâmetro de diversão moderna. No decorrer de uma década, o formato de celebrar o São João nos clubes passou por mudanças significativas, desde a programação ao tipo de traje dos associados e a organização do espaço. Na década de 1930, os trajes a rigor usados pelos associados desses espaços (importante marcador de distinção social) da década seguinte passam a ser substituídos por um figurino de caráter matuto, nas formas como conhecemos hoje. O estilo matuto da festa foi representado, principalmente, na ambientação esporádica criada para a ocasião, o tipo de traje dos participantes e as atrações artísticas. Os fogos de artifício, a fogueira, o balão e as comidas à base do milho eram elementos comuns a essa celebração desde as primeiras referências no século XIX. A festa de São João surge como o espaço de memória entre os brincantes, como se “o calor das fogueiras acendesse uma alegria cheia de memórias distantes” e aguçasse a doce lembrança “da meninice ingênua”. Um costume bastante vivenciado nas festas juninas, sobretudo, como atração dos clubes sociais das elites é o violão. Na programação do clube Internacional, por exemplo, havia a contratação para as noites de São João de dois famosos improvisadores do alto sertão para desafios de viola e cateretês. Esse instrumento tornou-se símbolo de inferioridade social e de cultura, arrastando na sua degradação a modinha. Esses grupos de violeiros dividiam a programação das festas juninas com as jazz bands. As orquestras ficavam responsáveis pelas danças, que em geral, começavam entre 21h e 22 horas. Essas orquestras de Jazz que se apresentavam nos clubes, constituíam o surto jazzístico que se espalhou pelo país, principalmente entre os integrantes da classe média, em geral estudantes de cursos universitários antenados com as novidades culturais do eixo sul do país e as notícias norteamericanas. Criava-se, nesse momento no país, uma tradição de orquestras de música popular brasileira. Apesar de os grupos de violeiros dividir a programação da festa com as jazz bands não significava dizer que elas compartilhavam dos mesmos espaços de apresentação. As Jazz realizavam seus shows nos salões internos ostensivamente decorados para a ocasião, enquanto os violeiros e repentistas ocupavam as cabanas montadas na área externa (terreiro) do clube.

CALANGO ACESO Página 13

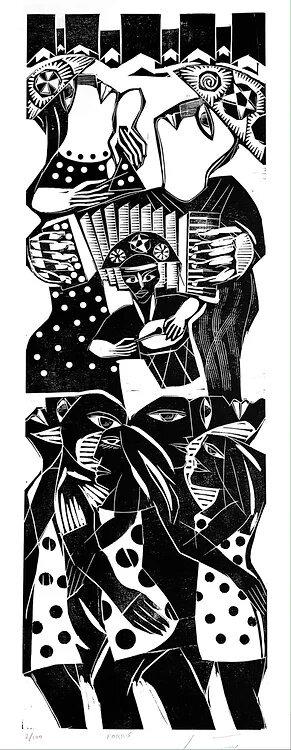

DE ONDE VEM O BAIÃO¹ (O FORRÓ, O XAXADO E O XOTE)?

Texto retirado da TV Jornal no site UOL

Segundo o folclorista Câmara Cascudo, o nome forró deriva de forrobodó, "divertimento pagodeiro". Já alguns estudiosos atribuem a origem da palavra forró à pronúncia abrasileirada dos bailes "for all" (para todos), que, no começo do século, os engenheiros ingleses da estrada de ferro Great Western, promoviam para os operários em Pernambuco, na Paraíba e em Alagoas. O gênero musical que toma conta das festividades juninas engloba outros ritmos, como o baião, o xote, e o xaxado. Mas você sabe a diferença entre eles? O xote é um ritmo mais lento, para se dançar a dois, de origem alemã, mas que se radicou no Nordeste e mistura os passos de valsa e de polca. Quanto ao xaxado, originalmente, era uma dança exclusivamente masculina, executada pelos cangaceiros, sem acompanhamento instrumental para o canto, com o ritmo marcado pela coronha dos rifles, batidos no chão. Já o baião, consagrado pelo sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga, utiliza muito a viola caipira, triângulo, flauta doce e a sanfona. A rabeca é apontada como o instrumento característico do Baião.

Página 14 CALANGO ACESO

Fagulhas, pontas de agulhas²

AcesseoQrCodeaoladoetenhaacessoaumaplaylist commúsicasselecionadas,quevãodeartistas consagradosatéfigurasdocenáriomusical contemporâneo.Aproveite!

CALANGO ACESO Página 15

PLAYLIST

A origem da Festa Junina

FESTAS BRASILEIRAS | HISTORY

AcesseoQrCodeaoladoedescubraporqueaFESTA JUNINAaconteceemJunho,qualsuaverdadeira origemecomoonossopaísadaptouacomemoração paraincluiranossabagagemculturalerealizaromaior ‘arraiá’domundo.

Página 16 CALANGO ACESO

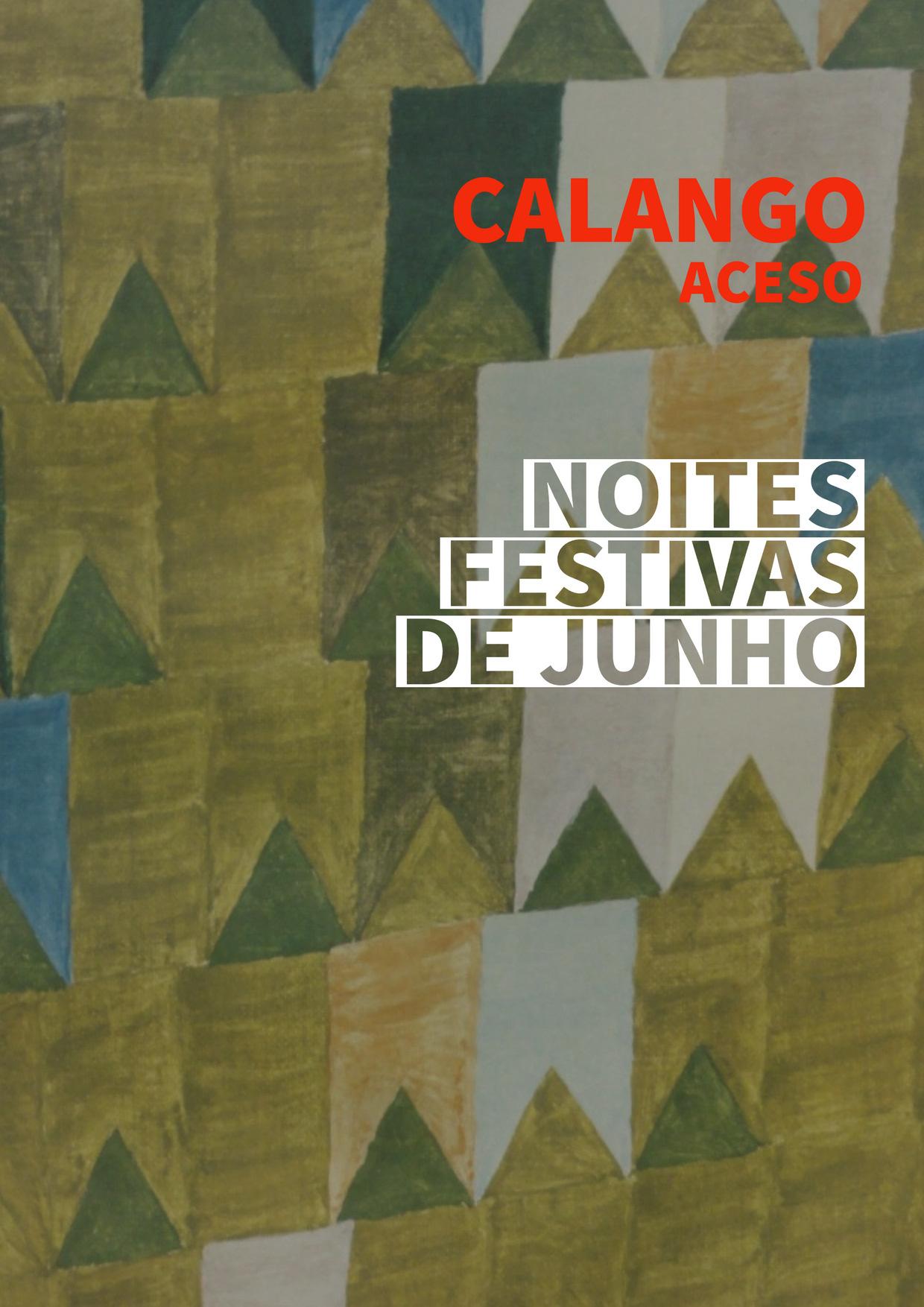

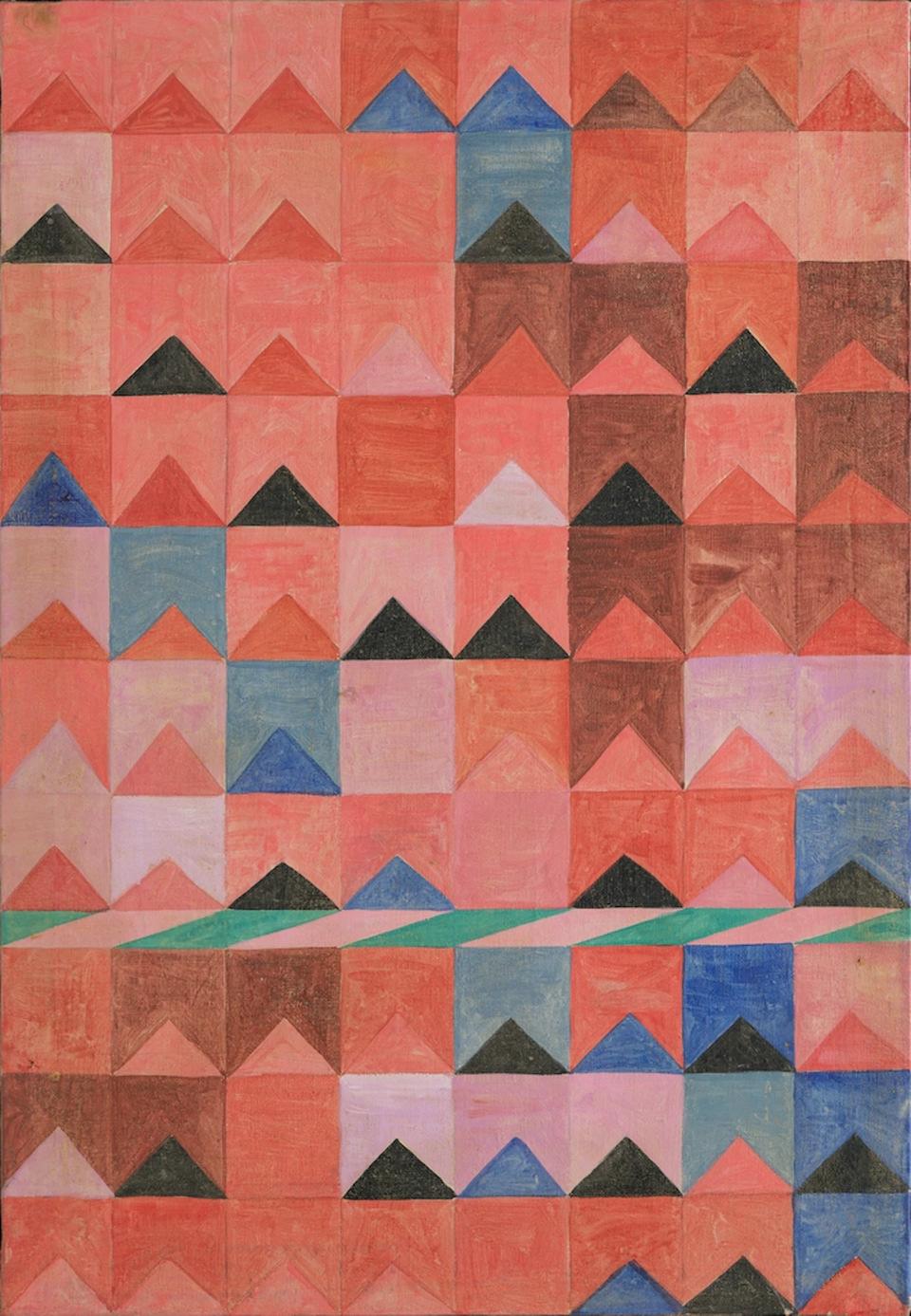

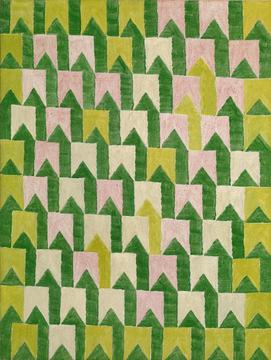

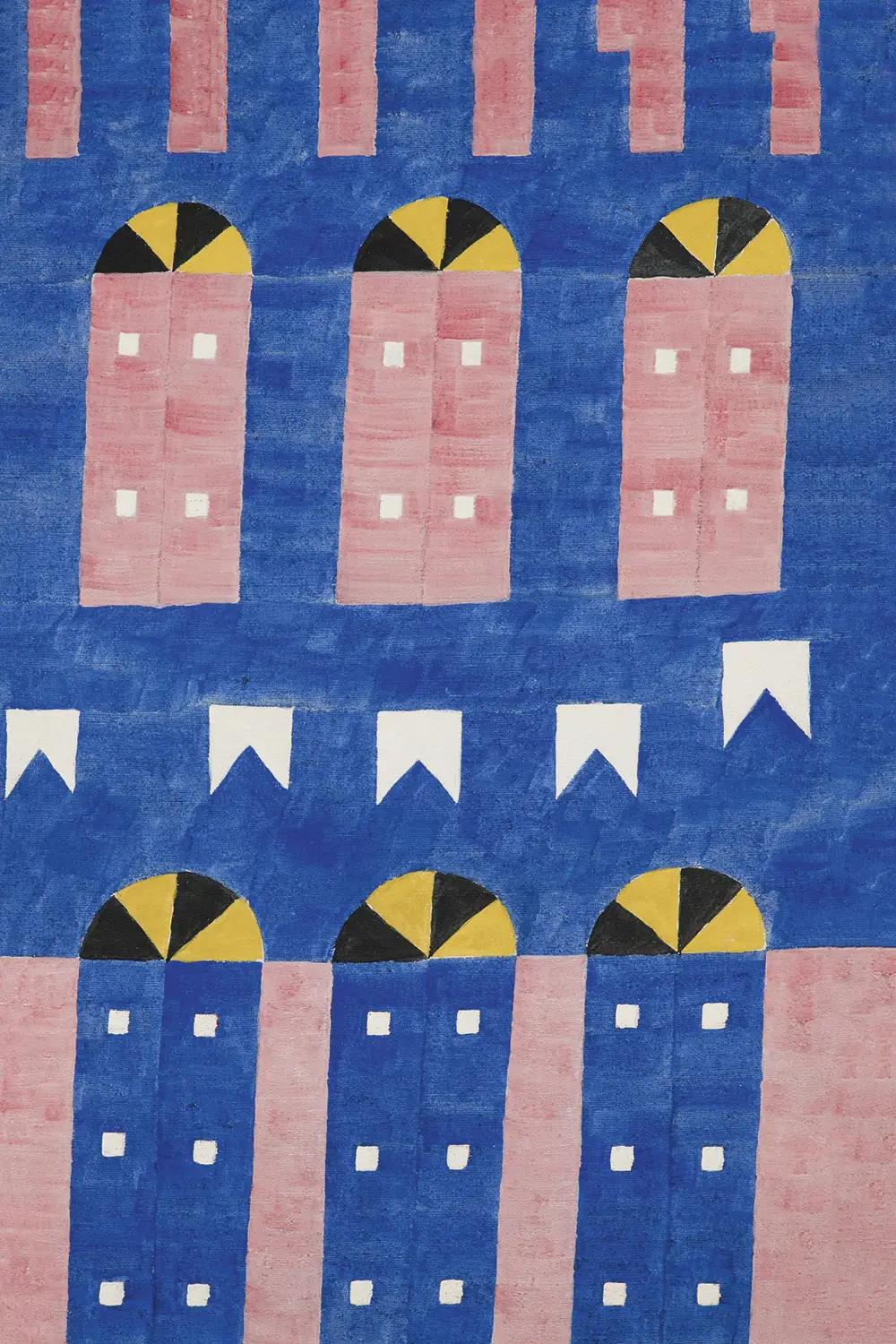

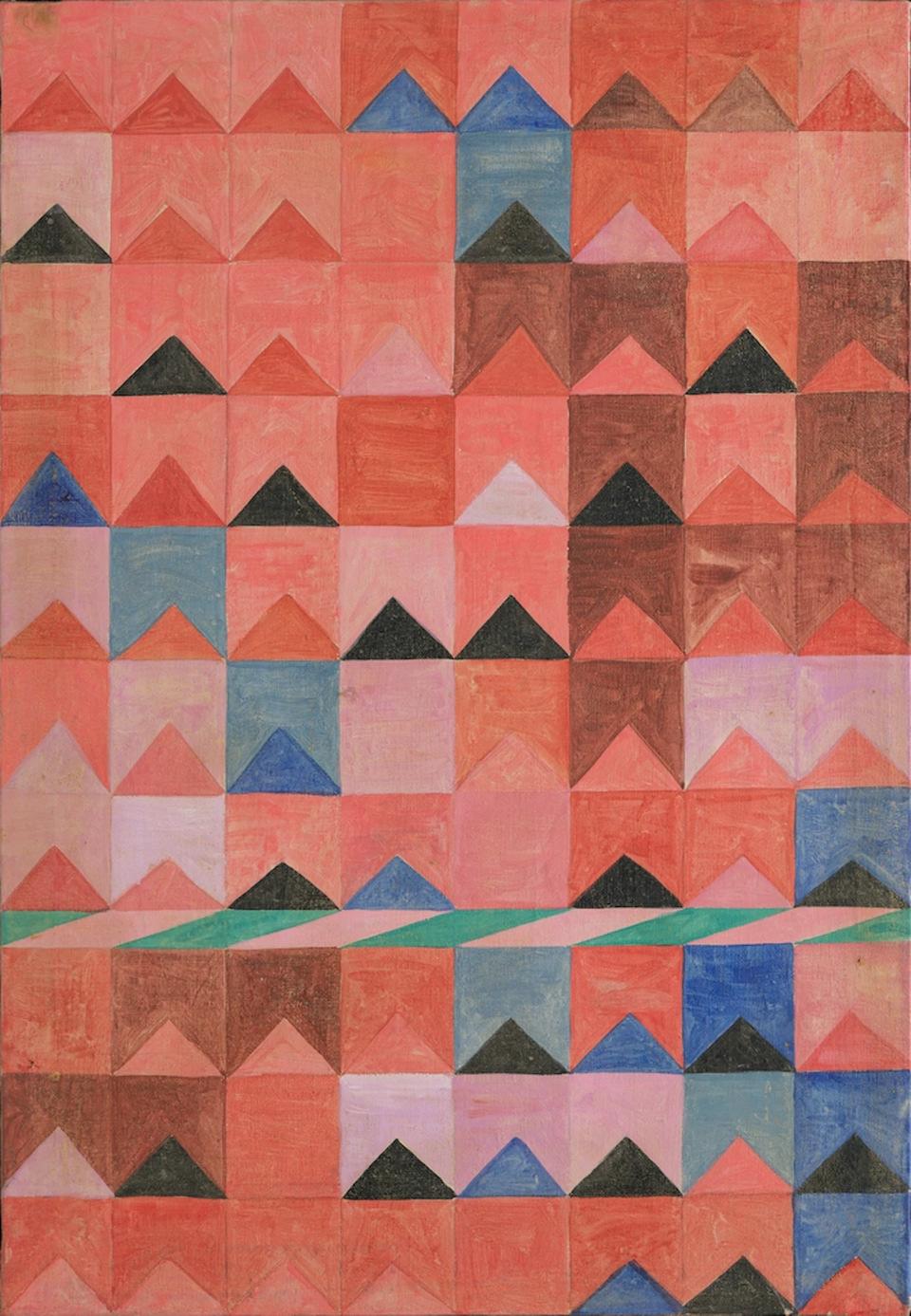

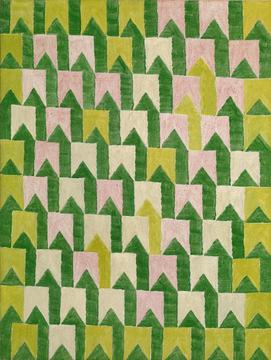

ALFREDOVOLPI: CENASDENORDESTE

Alfredo Volpi nasceu na charmosa cidade de Lucca (Itália) em 1896 e veio para o Brasil com sua humilde família quando ainda era um bebê. Desde criança, gostava de misturar tintas e criar cores. Aos doze anos, passou a trabalhar em uma gráfica e com o primeiro salário comprou uma caixa de aquarelas e começou a pintar sem parar. Volpi gostava do folclore brasileiro, pintou vários quadros retratando as festas, a religião e as crendices, principalmente as do Nordeste brasileiro. Tornou-se uma das figuras mais importantes da Segunda Geração da Arte Brasileira, sendo reconhecido pelo título o título de "o mestre das bandeirinhas", visto que que em suas pinturas era constante a rperesentação de casas e bandeirinhas de festas juninas (sua marca registrada). Para ele, as bandeirinhas eram símbolos abstratos que permitiam a geometrização das formas como qualquer outro elemento da composição visual.

OBRASDEVOLPI

CALANGO ACESO Página 17

OUTROS PLANOS DE NORDESTE

"Nordeste é uma ficção! Nordeste nunca houve! Não! Eu não sou do lugar dos esquecidos. Não sou da nação dos condenados. Não sou do sertão dos ofendidos.

Você sabe bem: conheço o meu lugar”

Conheço o Meu Lugar, Belchior

REPRESENTAÇÕES DO FEMININO NO SERTÃO: AS MULHERES DE TORTO ARADO

Esse texto contém trechos retirados do site Valkirias

As protagonistas e narradoras do romance são Bibiana e Belonísia, irmãs e filhas de trabalhadores rurais do semiárido baiano. Descendentes de negros que foram escravizados, vivem na fazenda Água Negra, onde as casas são feitas de barro e o plantio é a sobrevivência. Na infância, um ato, envolvendo uma faca de cabo de marfim da avó Donana, sela o destino das duas irmãs. As personagens femininas de Torto Arado são uma lembrança de mulheres pouco faladas, de lugares esquecidos, que trazem consigo uma força descomunal e todas as facetas que uma mulher de carne e osso têm. De Bibiana a Belonísia, as irmãs que são opostas e complementares, passando pela avó Donana e pelas irmãs Crispina e Crispiniana, que preenchem a trama com personalidades diversas. As personagens do romance contam a história de um Brasil que precisa ser olhado. Seja pela visão crítica da juventude de Bibiana, pela maturidade de Belonísia ou pela onisciência e onipresença de Santa Rita Pescadeira, o livro levanta as ques-

tões de raça e classe sob uma nova perspectiva, em um novo lugar e com novas figuras. Os atravessamentos históricos são narrados com um olhar de cuidado e de luta. Torto Arado já é um clássico do nosso tempo e dessa vez, quem dita as regras são as mulheres.

POR

OUTRAS

Página 20 CALANGO ACESO

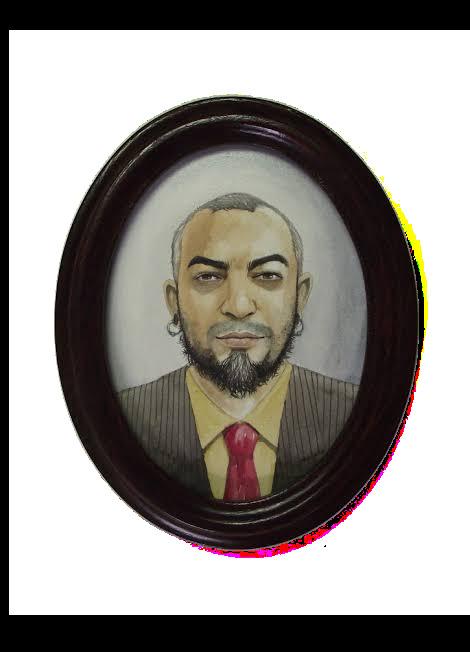

MARCASÁRABESNO VAQUEIRONORDESTINO

Montado em seu alazão, que é literalmente o aportuguesamento da palavra árabe para cavalo, ‘’al-hisan’’, a indumentária equestre arábigoandaluza culminou numa síntese única que pode ser vista no traje do vaqueiro nordestino dos pés à cabeça, como mais um legado mouro na construção cultural do Nordeste brasileiro. O chapéu pode ser de formato napoleônico, mas carrega as insígnias islâmico-ibéricas, como a flor quadripétala, que simboliza a união entre os céus e a terra; e a estrela de oito pontas, i������������ ou zuhara em árabe, que simboliza a ascensão do califado e decorava suas moedas. Em seguida traja o gibão, termo derivado do espanhol jubón, e por sua vez do árabe juba, que é a longa casaca de couro que o protege nas pegas de boi, e que um dia também protegeu seus ancestrais mouros. Esta juba foi trazida à Ibéria pelos árabes na Idade Média, e foi adotada por reis e nobres cristãos em imitação de sultões e emires, como símbolo de status. Em seguidas temos o safão, ou ‘’zahón’’ em espanhol, que os lexicografias divergem quanto a qual palavra árabe lhe deu origem, se o saqún ou safun, mas que de qualquer forma define a perneira equestre do pastoreio árabeibérico, e que se espalhou não só na América portuguesa e espanhola inteira, como se tornou o símbolo do cowboy americano. E para selar a armadura do guerreiro da Caatinga que surgiu no deserto do outro lado do Atlântico, temos as alpercatas, calçado origem arábico-berbere que foi levado para a Espanha medieval pelos muçulmanos e posteriormente para o sul da França. Seu nome deriva do árabe al-barghat, devido ao calçado ser originalmente produzido a partir da fibra “albha” encontrada no Marrocos. Outros arabismos encontram-se nos nomes de seus apetrechos, como o alforge, a algibeira e o matulão.*

Página 22 CALANGO ACESO

CALANGO ACESO Página 23

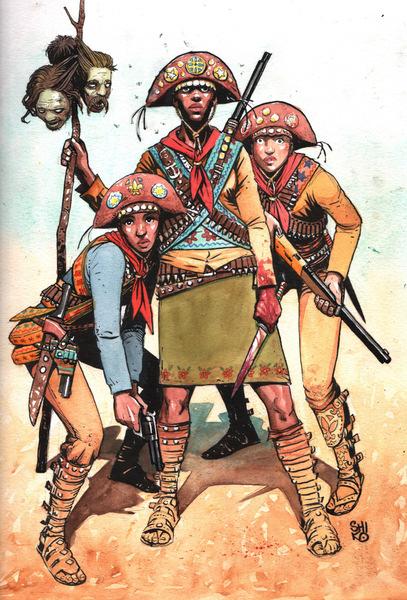

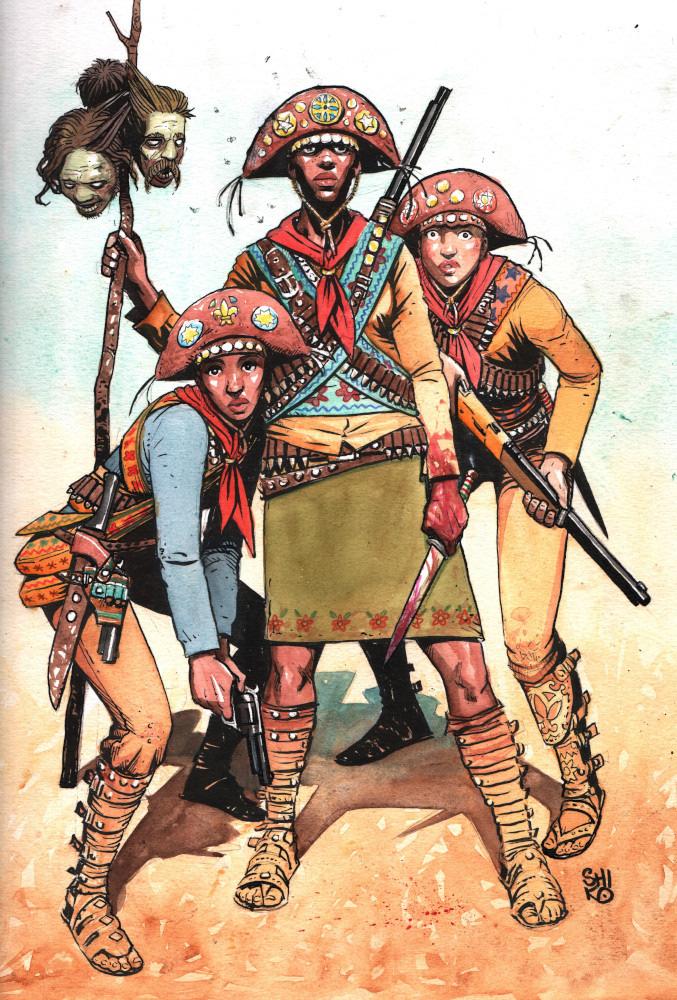

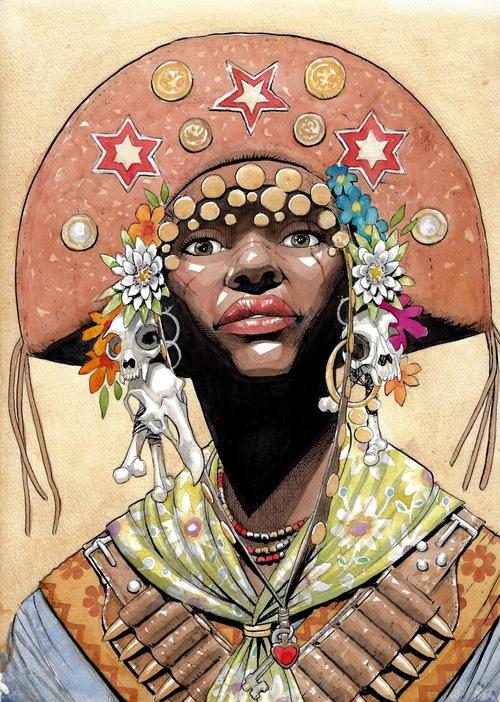

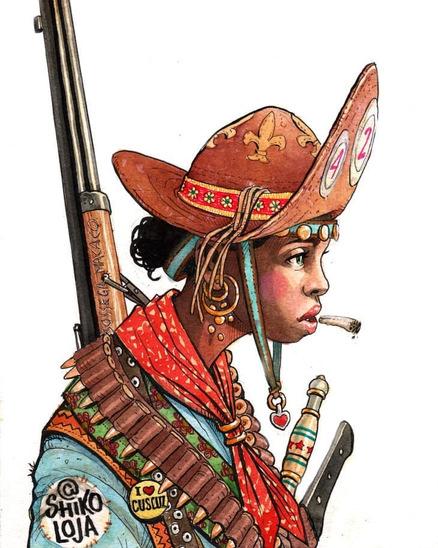

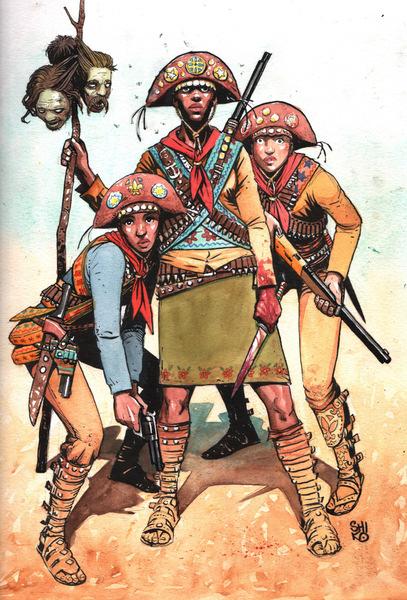

O CANGAÇODE CHICOSHIKO

Página 24 CALANGO ACESO

CARNIÇA E A BLINDAGEM MÍSTICA

Com Carniça e a Blindagem Mística, o sertão e o cangaço ganham uma nova interpretação nas mãos do famoso artista paraibano Chico Shiko, que cria uma história cheia de ação, reviravoltas e misticismo. A obra de Shiko é uma daquelas HQ´s que impressiona pela arte e pelo roteiro que, vira e mexe, nos pega com seus plot twists!

A obra se desenrola contando a história de uma missão que o grupo de cangaceiras está desempenhando. O motivo da missão é um dos mistérios da obra e é através de flashbacks e de cenas de arrepiar que Shiko nos mostra a importância daquele confronto em particular. O autor se aprofunda no tema e mostra as dificuldades e mazelas que as mulheres cangaceiras enfrentavam no movimento. Mazinha, a protagonista, é uma mulher extremamente forte que passa por provações absurdas até começar a trilhar o caminho da vingança com seu grupo de mulheres cangaceiras. A personagem é do tipo que fala pouco e resolve seus problemas na bala.

Nascido e criado no sertão paraibano, Shiko é ilustrador, grafiteiro, roteirista, diretor de curta-metragem e autor de quadrinhos.Já expôs em galerias de Portugal, Itália, Holanda, França e Brasil. Como autor de quadrinhos produziu Marginal Zine, Blue Note, O Quinze – adaptação do romance de Rachel de Queiroz –, entre outros. Em 2013 publicou pelo projeto Graphic MSP a HQ Piteco: Ingá e lançou O Azul Indiferente do Céu. Pelos quais recebeu os prêmios ''Angelo agostini'' e ''HQ Mix'' de melhor desenhista 2014, além do ''HQ Mix '' de melhor álbum de ''Terror-Aventura-Fantasia''. voltou a receber esse prêmio em 2015 pela HQ " Lavagem". Em 2019 lançou o quadrinho "Três Buracos''.

O CANGAÇO DE SHIKO

Shiko começou a publicação das HQ's em sua conta do Twitter com páginas avulsas Um projeto ainda incerto, que aos poucos foi sendo afiado e amolado na pedra. Entalhada nas memórias de centenas de pessoas, a série de histórias em quadrinhos Carniça e a Blindagem Mística logo se popularizou e começou a ser impressa de modo independente.

“Por muito tempo, fugi de fazer uma história de cangaço. Eu corria desse sentimento de obrigação por ser sertanejo de ter que fazer uma história assim. Fiquei esquivando até que eu parei com essa besteira e tirei as anotações da gaveta”, contou. “Essa obra me toca pessoalmente pelo Sertão, pelo meu berço. Eu vivi no Sertão até os 20 e poucos anos de idade e sou neto daqueles avôs vaqueiros mentirosos (risos), então passei a vida inteira ouvindo histórias”, contou o quadrinista nascido no município de Patos, interior da Paraíba. Escrever sobre esse mundo é muito confortável para mim. Eu estou em casa, é uma paisagem que eu conheço, são histórias que eu conheço e são histórias que eu me divirto muito, inventando, reinventando, costurando, construindo, recontando a palavra com imagem. É o quadrinho mais prazeroso que já fiz, apesar de ter sido o que mais me deu trabalho também”. Para Shiko, que teve suas histórias ambientadas do Litoral ao Cariri, era natural que seus pincéis chegassem ao Sertão.

FAUGET MAGAZINE

SOBRE O AUTOR

CRÉDITOSDEIMAGENS

IMAGEM DE CAPA (1ª CAPA): Alfredo Volpi, Fachada, c. 1955 / Veja São Paulo.

p.2

Alfredo Volpi, [Bandeirinhas], Têmpera sobre tela (33 x 24 cm) / ArtNet.

p.4

Alfredo Volpi, [Bandeirinhas], Têmpera sobre tela (64 x 44,3 cm) / MutualArt.

p.30

Alfredo Volpi, Mastros, Flâmulas e Bandeirinhas ao vento, Têmpera sobre tela (64,5 x 50 cm) / MutualArt.

IMAGEM DA CONTRACAPA (4ª CAPA):

Alfredo Volpi, Composição com faixas, década de 1960, Têmpera sobre tela (75 x 110,3 cm) / Coleção particular.

IMAGENS DO MIOLO

p.5:

Calango Cangaceiro de Tati D Herrera / Instagram.

p.6:

Alfredo Volpi, "T.S.C.", Final da década de 1960, Têmpera sobre tela (32.7 x 23.5 cm) / Coleção particular. p.8:

Bandeiras, de Alfredo Volpi / Coleção Particular p.10:

Alfredo Volpi, [Bandeirinhas], 1960 Têmpera sobre tela (71.8 × 54 cm) / MFAH.

p.12

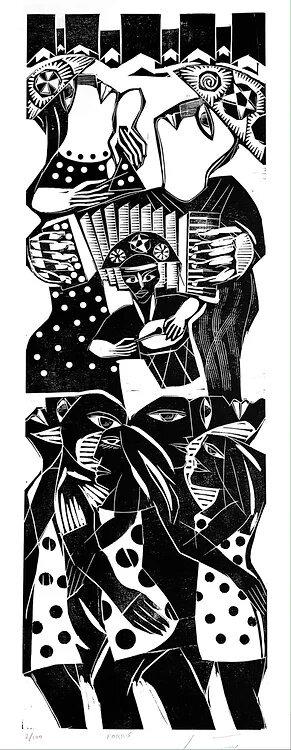

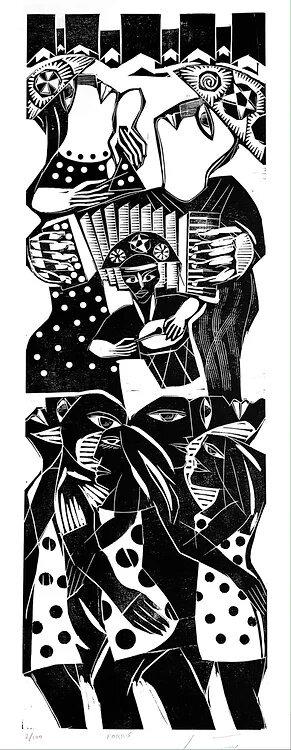

Alfredo Volpi, [Mastro de São Pedro], 1960, Têmpera sobre tela (73,50 cm x 55,00 cm) / Acervo Itaú Cultural. p.13-14:

Ciro Fernandes, Forrô, Xilogravura original impresa manualmente pelo artista (Tamanho interno: 26 cm x 78 cm; Tamanho externo: 33 cm x 95 cm) / Galeria Coletiva. 9.

p.15:

Alfredo Volpi, [Fachada com bandeirinhas], 1960,Têmpera sobre tela (73,3 x 54 cm) / Coleção Paulo Kuczynski

Escritório de Artes.

p.16:

Alfredo Volpi, [Fachada], 1950, Têmpera sobre tela (28.5 x 14.5 cm) / Coleção ArtBasel.

p.17

Alfredo Volpi em seu estúdio, nos anos 1970 / Acervo Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna.

Da esquerda para a direita, de cima para baixo:

Alfredo Volpi, Fachada com bandeiras, 1959, Têmpera sobre tela (115,5 x 72 x 1,5 cm) / Acervo MASP, doação Ernst Wolf, 1990.

Alfredo Volpi, Casas, 1957 / Acervo MAM Bahia

Alfredo Volpi, [São Benedito], década de 1960 / Coleção particular.

Alfredo Volpi, [Bandeirinhas], 1958 / Coleção particular.

Alfredo Volpi, Varal, sem data / Coleão particular.

Alfredo Volpi, [Madona com Menino], 1947, Têmpera sobre tela (73 x 60 cm) / Coleção Orandi Momesso. p.18

Alfredo Volpi, [Fachada com bandeirinhas], final da década de 1950, Têmpera sobre tela (73 x 116,5cm) / Coleção Fundação José e Paulina Nemirovsky.

p.19

Catarina Dantas, [Bibiana e Belonísia], 2022, Xilogravura sobre papel polén (55x55cm) / Instagram.

p.20

Reprodução do livro Torto Arado / Todavia. p.21-22

Arte de Mansur Peixoto para o site História Islâmica, 2023 / Facebook p.23

Artes presente no livro "Sertão das Arábias", de Fábio Sombra (Escarlate, 2016) / Companhia das Letras. p.24

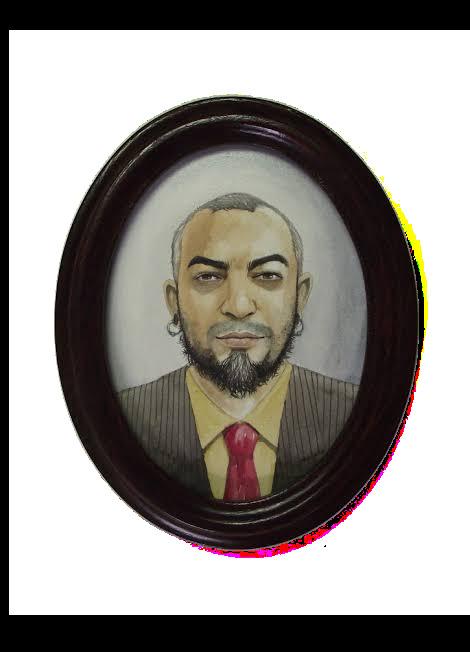

Chico Shiko / Instagram

p.25

Chico Shiko / Instagram.

p.26

Chico Shiko / Instagram.

NOTAS

1 Título retirado da música "De Onde Vem o Baião", composta por Gilberto Gil.

2 Título retirado do trecho da música "Festa do Interior", composta por Abel Ferreira e Moraes Moreira, e conhecida na voz de Gal Costa.

*Texto retirado da página História Islâmica no Facebook.

REFERÊNCIAS

DARKSIDE. SHIKO. DarkSide Books. Itapevi, 2022. Disponível em: https://www.darksidebooks.com.br/shiko/p. Acesso em: 3 abr. 2023; GUIMARÃES, Vivian. As mulheres de Torto Arado. Valkirias. 2021. Disponível em: https://valkirias.com.br/as-mulheres-de-torto-arado/. Acesso em: 3 abr. 2023; HISTÓRIA ISLÂMICA. Marcas árabes no Vaqueiro Nordestino. Facebook. 2023. Disponível em: https://www.facebook.com/watch/?v=2167372593454677. Acesso em: 3 abr. 2023.

ISAMEL, Gi. O cangaço de Shiko: do Sertão da PB a Seul. A União. João Pessoa, 2022. Disponível em: https://auniao.pb.gov.br/noticias/caderno_cultura/o-cangaco-de-shikodo-sertao-da-pb-a-seul. Acesso em: 3 abr. 2023;

MORAES, Carolina. Por que Volpi, seus anjos negros, bandeirinhas e fachadas espelham o Brasil. Folha de S. Paulo. São Paulo, 2022. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/02/por-que-volpi-seus-anjos-negrosbandeirinhas-e-fachadas-espelham-o-brasil.shtml. Acesso em: 3 abr. 2023;

SANTOS, Mário Ribeiro dos. Noites festivas de junho: histórias e representações do São João no Recife (1910-1970). Recife: O autor, 2015.

SOUZA, Lucas. Conheça Carniça e a Blindagem Mística de Shiko. Ultimato do Bacon. 2022. Disponível em: https://ultimatodobacon.com/conheca-carnica-e-a-blindagemmistica-de-shiko/. Acesso em: 3 abr. 2023;

TV JORNAL. Você sabe a diferença de xaxado, baião e xote? Descubra!. UOL. São Paulo, 2018. Disponível em: https://www.darksidebooks.com.br/shiko/p. Acesso em: 6 abr. 2023.