MéMoire

ENSA Clermont-Ferrand

janvier 2023

Paul Blotin

MéMoire

ENSA Clermont-Ferrand

janvier 2023

Paul BlotinSous la direction de Jean-Baptiste Marie et Victoria Mure-Ravaud

Avant toute chose, je tiens à remercier mes différents directeurs d’étude, qui ont su m’accompagner et m’orienter durant l’année qui s’est écoulée : Géraldine Texier-Rideau, Jean-Baptiste Marie et Victoria Mure-Ravaud. Leurs précieux conseils m’ont permis d’éviter les écueils et de trouver la bonne direction à suivre. Leur optimisme constant a été une source de motivation et de remobilisation dans mes recherches comme pendant la rédaction.

Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Juliac Cadic, Monique Le Clézio, Jean-Robert Lao, Gilles Du Pontavice, Michel Robert, Marjorie Hellard, René Guillaume, Loic Le Callonec, Gael Calvar, Jacques Lefebvre, Hèlène Martinez, Jennifer Parageaud et Claire Boyer. Ils et elles sont pour la plupart maires, adjoints municipaux et employés de mairie des communes traversées par le canal de Nantes à Brest. Les autres sont impliqués dans différentes associations locales historiques et patrimoniales. Sans leur collaboration, ce mémoire n’aurait pas pu se faire.

Je remercie aussi mes camarades et amis de l’ENSACF dont les remarques toujours honnêtes me permettent d’avancer semaine après semaine dans ce travail comme dans d’autres.

Enfin, merci à mes proches pour leur correction minutieuse et leur soutien durant les cinq années passées et surement les suivantes.

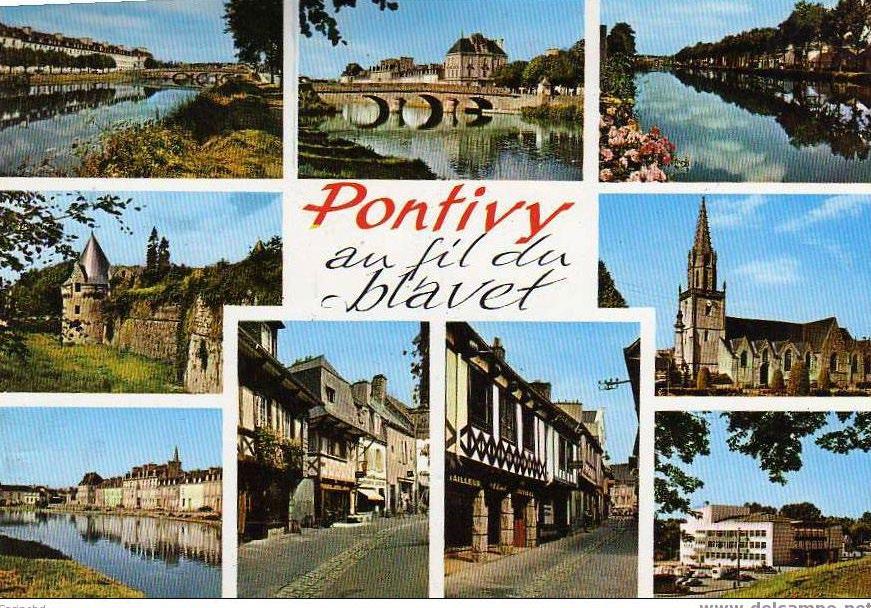

C’est à l’été 2016 que je découvre le canal de Nantes à Brest à l’occasion de vacances en famille. J’y découvre une nouvelle forme de tourisme qui, en liant voyage et sport, plait à l’adolescent que j’étais. Au fil des coups de pédale, je découvre progressivement les maisons éclusières, les moulins et minoteries abandonnées, les châteaux de Bretagne mais aussi les villes de Blain, Josselin, Pontivy ou encore Châteaulin. Tout le paysage de la Bretagne intérieure m’apparait comme un long plan séquence kilomètres après kilomètres. Ce premier voyage est aussi riche d’apprentissage sur l’itinérance en tant que telle : je dois emporter sur mon vélo tout ce qui est nécessaire à la vie de tous les jours, et donc en limiter le volume et le poids.

Je redécouvre le canal quatre ans plus tard avec pour nouvel objectif de rallier la ville de Saumur au cap le plus à l'ouest du Finistère. Le canal de Nantes à Brest, qui s’arrête à 50 kilomètres de cette dernière ville, est alors la principale portion d’un itinéraire agrandi. Je suis cette fois un étudiant en école d’architecture de deuxième année, et mon regard sur le monde a évolué suite aux enseignements que j’ai pu suivre à l'école. Plus sensible, je perçois d’une nouvelle manière l’architecture qui m’entoure mais surtout la figure paysagère que j’arpente et sa géographie. Voyager à vélo laisse beaucoup de temps à l’esprit pour vagabonder, et se perdre, mais je retiens de ce second voyage des premiers questionnements qui ont d’une certaine façon perdurée jusqu’à transparaitre dans ce travail de mémoire. Comment habite-t-on dans un objet mouvant comme une péniche ? Pourquoi un canal et comment a-t-il pu être construit ? Comment, en tant qu’architecte ou architecte en devenir, peut-on se saisir de cet ouvrage en tant que ressource de travail. J’imaginais naïvement un nouveau projet à édifier à chaque coude que pouvait prendre la rivière.

Plus tard, certaines lectures théoriques et artistiques ont résonné avec certaines caractéristiques de l’objet du canal de Nantes à Brest et ont fortifié mon désir de travailler sur ce sujet, à un moment ou un autre. Ainsi le document de Yves Cochet, Agnès Sinaï et Benoît Thévard, « Bioregion 2050, l’Ile

de France après l’effondrement »1 , ont été pour moi une première approche du biorégionalisme. Leur définition d’une unité biorégionale par ses limites géographiques, culturelles, historiques et non administratives m’a semblé intéressante dans un contexte de crises successives que nous traversons. Quel peut être le rôle du canal de Nantes à Brest dans cette matérialisation de limites physiques de futurs bio-régions ? Mais aussi, comment pourrait-il être utilisé comme outil de relation et de connections entre les différentes bio-régions bretonnes, hypothétiquement le Poher, Porhoët et la Cornouailles ?

La découverte du projet culturel du GR 132 en Provence a été l’occasion de repenser à ce sujet, mais au travers du prisme culturel et artistique, cette fois. Le projet se consacre à la création d’un long itinéraire de randonnée traversant villes et campagnes, en s’attardant sur les marges, les délaissés et les zones ordinaires. Dans un second temps le projet fait appel à des artistes qui produisent des œuvres de tout genre, de la petite structure au spectacle vivant. Le parallèle avec le canal de Nantes à Brest passe par la définition d’un itinéraire au long cours de taille similaire3 et qui traduit quelque chose du paysage et du grand territoire.

Le travail de mémoire qui suit s’inscrit donc dans la filiation de ces questionnements anciens, d’une expérience personnelle du site et de lectures importantes.

1 COCHET Yves, SINAÏ Agnès, THEVARD Benoit, « Bioregion 2050, l’ile de France après l’effondrement », Institut Momentum, octobre 2019

2 MARSEILLE PROVENCE 2013, « GR 2013, un sentier métropolitain de randonnée pédestre », WildProject, 2013

3 365 km pour le GR 13 et 364km pour le canal de Nantes à Brest

Remerciements

Avant-Propos

Sommaire

Introduction

p. 6 p. 4

p. 8

p. 10

Chapitre 1. 1793-1842: Un projet régional d’envergure nationale

A Le tracé face aux enjeux militaires, commerciaux et politiques

A.1. Le projet des états particuliers de Bretagne

A.2. Contexte militaire belliqueux des débuts de l’empire

A.3. La situation de la Bretagne intérieure

A.4. Conception et adaptation du tracé

A.5. Le projet impérial, de Pontivy à Napoléonville

B Travaux et travailleurs

B.1. Profil de la main d’oeuvre

B.2. Vie commune des forcats

C Infrastructure hydraulique d’exception

C.1. Fonctionnement des écluses et déversoirs

C.2. Échelles d’écluses et biefs de partage des eaux

C.3. Travaux annexes d’approvisionnement en eau des biefs

Chapitre 2. 1842-1930: Une exploitation limitée

A La nouvelle batellerie bretonne

A.1. Femmes et hommes du canal

A.2. La navigation et ses outils

B Interfaces ferroviaires et maritimes

B.1. Connexion maritime

B.2. Connexion ferroviaire

B.3. Ouvrages d’exception

C Excroissances bâties et évolutivité

C.1. Évolution du type et variations

p. 23

p. 53

p. 65

p. 85

p. 99

p. 115

C.2. Altérations de l’ouvrage

C.3. Usines hydroélectriques novatrices

D Déclin et abandon

D.1. Projet d’électrification de la Bretagne

D.2. Rupture du continuum

D.3. Gel, inondations et chômage

p. 137

Chapitre 3. 1930-2022: Un renouveau esthétique et touristique

A Du romantisme au pittoresque

A.1. Des précurseurs modernes influents

A.2. Art commun local

A.3. Les excès du pittoresque

B Du loisir au tourisme

B.1. Loisirs et canal aux XIXè et XXè siècles

B.2. Événements épisodiques: les fêtes du canal

B.3. Labellisation et mise à profit du patrimoine

B.4. Nouveaux récits nomades du territoire

B.5. Recyclage des artefacts de la machine hydraulique

Conclusion Bibliographie

Sitographie

Iconographie

Annexe 1 : Reconduction photographique, Port-Launay le 28.10.2022

Annexe 2 : Carte de localisation des maisons éclusières entre Chateaulin et Pontivy

p. 157

p. 181

p. 206

p. 219 p. 215 p. 212

p. 248

p. 256

Annexe 3 : Description des sources, ouvrages de références et sites utiles p. 258

Le canal de Nantes à Brest est une machine hydraulique d’exception. Elle s’implante dans un territoire spécifique : la Bretagne intérieure, qui n’est pas ou peu connectée à la mer et à son commerce. Le canal est une figure fluviale tendue entre deux métropoles françaises importantes : Nantes (303 382 habitants4 ) et Brest (139 163 habitants5 ) ce qui le caractérise spatialement et économiquement. En effet, l’essence même du canal est l’état d’infrastructure de réseau tels une route ou un chemin de fer, qui permet alors de desservir une destination et de transporter biens et marchandises d’un pôle à l’autre. Cependant, le canal de Nantes à Brest n’est pas uniquement un trait d’union tendu entre ces deux villes : c’est aussi une voie de passage résolument connectée à son territoire, et notamment aux petites et moyennes villes qu’elle traverse. Ces bourgs et bourgades vivent des situations de crises contemporaines complexes liées à l’exode rural, ils sont ainsi confrontés à une baisse d’activité des centres-villes, ainsi qu’une démographie et une attractivité en déclin. Mais plus que les petites et moyennes villes, le canal traverse surtout la campagne bretonne, ses forêts et ses vallons. Des territoires agricoles où l’élevage garde une place importante. Afin d’abreuver les troupeaux et d’irriguer les champs, l’Homme a établi tout un réseau de petits canaux, de talus et de fossés, qui, une fois associé aux rivières et ruisseaux, permet d’acheminer l’eau et de la partager dans le territoire et entre les différents peuplements humains.

La thématique de l’eau est un enjeu crucial du XXIe siècle, à l’heure où les rapports du GIEC6 se font de plus en plus alarmants et où l’actualité regorge d’exemples de crises et conflits issus de sa gestion7 . Ces crises

4 Données INSEE, 2015

5 Idem

6 SHUKLA P.R, SKEA J., SLADE R., AL KHOURDAJIE A., VAN DIEMEN R., MCCOLLUM D., PATHAK M., SOME S., VYAS P., FRADERA R., BELKACEMI M., HASIJA A., LISBOA G., LUZ S., MALLEY J., « Climate Change 2022 : Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change », Cambridge University Press, 2022

7 « Les méga-bassines, vraie parade aux sécheresses ou aberration environnementale ? », La Montagne, novembre 2022

soulèvent alors la question de la gestion de l’eau de par son statut de bien commun. Dans ce contexte, s’intéresser à un ouvrage tel que le canal de Nantes à Brest semble pertinent, en effet cette infrastructure oubliée, abandonnée, puis redynamisée par le tourisme est avant tout un projet territorial de gestion de l’eau. De 1783 à 1826, les ingénieurs des ponts et chaussées tels que Rapatel, Lecor, Lenglier, sous la supervision de Jean-Marie de Silguy8 , vont tenter de répondre à la question simple de comment adapter le cheminement de l’eau. Leur réponse passe par l’infrastructure et donc l’anthropisation d’un territoire au travers de canaux, rivières canalisées, biefs de partages9 et autres divers équipements de dérivation. Cet écosystème infrastructurel pourrait être classé en 3 grandes catégories : l’espace de circulation, les excroissances bâties et les espaces indéfinis10 .

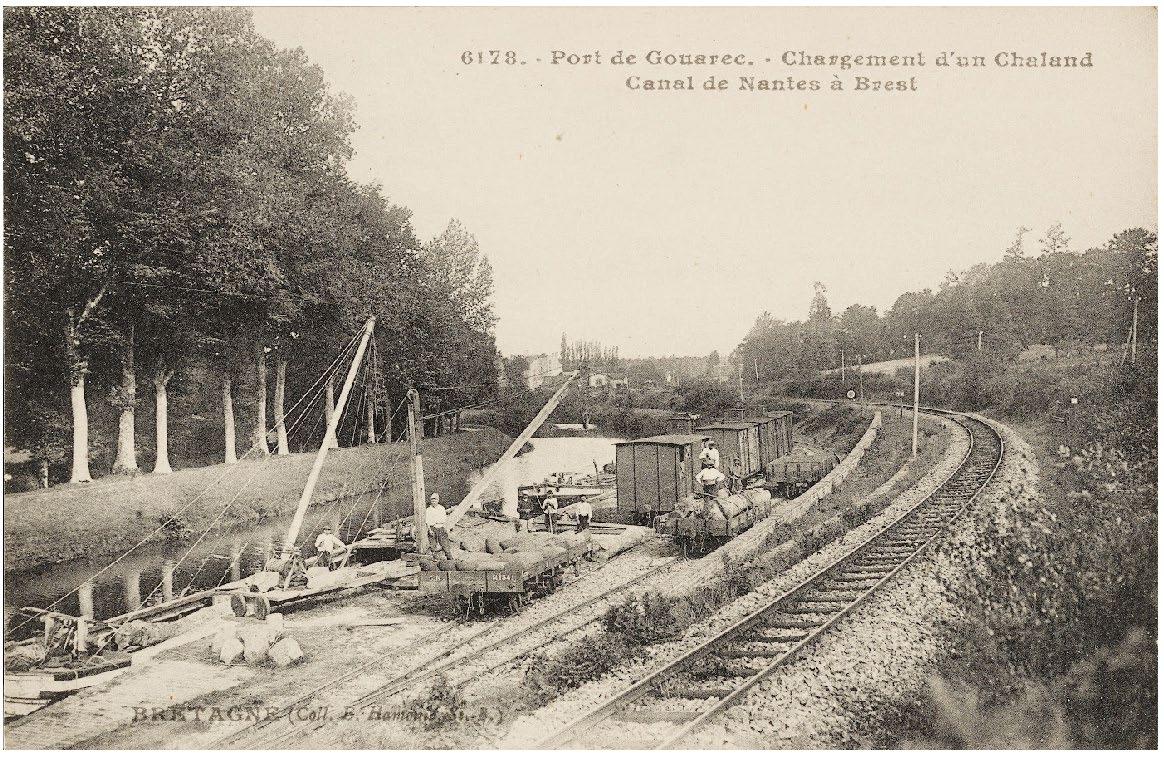

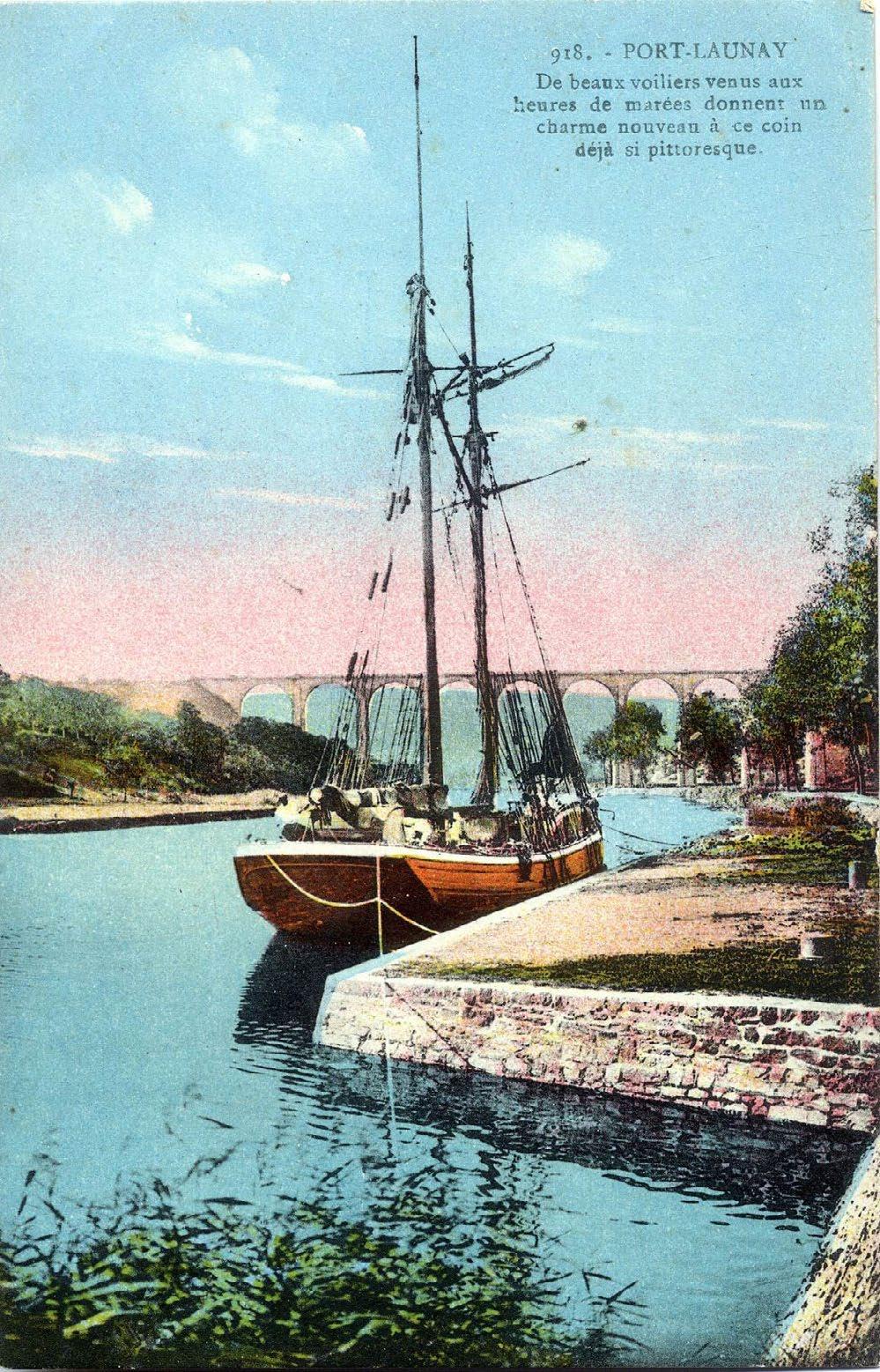

L’espace de circulation à proprement parler est le canal ou la rivière canalisée. Son appréhension étendue comprend le chemin de halage, qui permit aux chevaux de trait de tracter les chalands11 tout au long de l’itinéraire. Depuis la fin de l’exploitation commerciale du canal, ce chemin est principalement utilisé par les touristes, nomades temporaires cheminant le long de l’itinéraire. Dans les bourgs traversés, le chemin de halage est souvent devenu une rue, un quai ou un parking qui, une fois recouvert d’asphalte, est intégré au réseau routier local et accueille des usages conséquents12.

Les excroissances bâties nécessaires au fonctionnement du réseau sont les écluses et maisons éclusières, récurrentes sur le parcours. Les écluses permettent de niveler et contrôler le niveau d’eau du canal. Leur manipulation et leur entretien nécessitent de la main-d’œuvre humaine présente en permanence sur le site. C’est pourquoi une maison éclusière est construite au droit de chaque écluse et loge l’éclusier et sa famille à proximité immédiate de leur lieu de travail. D’autres excroissances bâties liées à l’exploitation du canal, mais surtout à sa relation aux autres réseaux, sont les ponts. Ils peuvent être routiers ou ferroviaires,

8 « Présentation du canal de Nantes à Brest » [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 14.10.2022

9 Un Bief de partage peut faire référence à deux concepts distincts : tout d’abord le Bief de partage des eaux. C’est une ligne de crête qui sépare deux bassins versants. La deuxième définition est l’infrastructure canal creusée au niveau de cette ligne de partage des eaux.

10 DERAMOND Sophie, DURAND Marc-Antoine, « Les infrastructures dans la littérature française contemporaine. Vers une poétique/ critique des marges. », Dans LAMBERT-BRESSON Michèle, TERADE Annie, « Paysages du mouvement. Architecture des villes et des territoires XVIIIe – XXIe siècles. », Éditions recherche / Ipraus, 2016

11 Embarcation a fond plat utilisé pour le transport de cargaisons sur le canal

12 La reconduction photographique ( présentée en annexe 1 p. 248 ) menée à Port-Launay documente cette évolution des rives du canal sur un territoire urbain en mettant en correspondance des cartes postales anciennes et des photographies actuelles sur le même cadrage..

plus rarement passerelles piétonnes. La hauteur de l’ouvrage définit toujours sa connexion ou non-connexion avec le chemin de halage du canal : ce dernier va soit passer dessous, si l’ouvrage est assez haut, soit s’y relier, si l’ouvrage est de taille modeste. Enfin, tous les bâtiments et équipements contemporains liés à l’activité touristique pourraient être classés dans cette catégorie des excroissances bâties, on y retrouve les lieux d’accueils comme les campings, hôtels, gites ruraux et chambres d’hôtes, lieux de restaurations au bord de l’eau ou à proximité, mais aussi les plus petits équipements, le mobilier public installé le long de l’itinéraire (table, banc), les embarcadères, les passerelles d’observation ou de pêche …

Les espaces indéfinis sont tous les espaces résiduels liés au canal de Nantes à Brest. Ils peuvent être liés au nivellement du terrain, ou bien au bon fonctionnement de la machine hydraulique. Dans le premier cas, ces espaces indéfinis sont tous les talus, remblais et autres levées qui permettent d’aplanir et de normaliser le chemin de halage. Ces équipements sont au service d’une homogénéisation du nivellement du parcours, nécessaire pour le halage des chalands. Dans le second cas, les espaces résiduels constituent une ramification du système hydraulique du canal de Nantes à Brest. En effet, pour assurer un niveau d’eau constant dans les écluses, il est nécessaire d’approvisionner certaines sections en eau et de prévoir le désengorgement d’autres.

L’eau est la ressource au cœur du canal de Nantes à Brest. Elle a d’abord permis le développement d’un paysage hydraulique, puis d’un paysage logistique et enfin d’un paysage touristique. Cette notion de l’eau et de son cheminement dans le territoire est l’une des clés cruciales de compréhension de ce site. Cependant, malgré sa canalisation certaine, la présence de l’eau est bien évidemment antérieure à l’occupation humaine. Alors, l’Homme a posé son regard sur ce territoire et a été amené à le représenter afin de concevoir les modifications et aménagements nécessaires. Plus tard, d’autres représentations sont ébauchées, mais à des fins diverses : artistiques, documentaires, géographiques, techniques, journalistiques, archivistiques, mémorielles ou encore militaires. Ces représentations d’une étendue naturelle font évoluer son statut et son appréhension. L’étendue naturelle devient tour à tour une installation, un site défensif, une ressource énergétique, un théâtre social de la batellerie bretonne et enfin, un paysage. Alain Roger théorise dans son ouvrage «

Court traité du paysage »13 ce processus anthropologique de transformation d’une étendue appelé pays en paysage. Il le nomme l’artialisation:

« À l’instar de la nudité féminine, qui n’est jugée belle qu’à travers un Nu, variable selon les cultures, un lieu naturel n’est esthétiquement perçu qu’à travers un paysage, qui exerce donc, en ce domaine, la fonction d’artialisation. À la dualité Nudité Nu je propose d’associer son homologue Pays Paysage, que j’emprunte, entre autres, à l’un des grands jardiniers paysagistes de l’histoire, René-Louis de Girardin, le créateur d’Ermenonville : « Le long des grands chemins, et même dans les tableaux des artistes médiocres, on ne voit que du pays ; mais un paysage, une scène poétique, est une situation choisie ou créée par le gout et le sentiment. » Il y a « du pays », mais des paysages, comme il y a de la nudité et des nus. La nature est indéterminée et ne reçoit ses déterminations que de l’art : du pays ne devient un paysage que sous la condition de ce qu’on pourrait nommer un paysart, et cela, selon les deux modalités, mobile (in visu) et adhérente (in situ), de l’artialisation . »14

La comparaison est très surement discutable, néanmoins l’auteur met en lumière toute l’importance du processus de représentation dans notre perception du monde et dans la construction mentale de paysages esthétiques. La dernière partie de la citation insiste sur deux modalités de l’artialisation : in visu et in situ. In visu induit une modification de la matérialité même du site. Alain Roger s’intéresse là à la discipline qu’est le paysagisme, ou comment la main de l’homme en vient à altérer un écosystème afin de le faire correspondre à des critères esthétiques anthropocentrés. Dans le cas du canal, l’action humaine a profondément modifié l’environnement, non pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons techniques. In Situ induit la capacité d’une œuvre d’art, ou de quelconque représentation, à être communicante, c’est-à-dire à être diffusée dans les différentes régions. La vision, la perception de l’auteur du document est partagée au plus grand nombre, et le processus de construction culturel d’un paysage se poursuit en dehors des territoires liés à l’objet de la représentation, ici la Bretagne intérieure.

Dans ce cas du canal de Nantes à Brest, le processus d’artialisation In Situ décrit dans la thèse d’Alain Roger s’applique bien à postériori d’une transformation In Visu. En effet, le site d’étude n’est pas une étendue naturelle et sauvage devenant paysage, mais une figure technique, hydraulique et logistique, profondément anthropisée.

13 ROGER Alain, « Court traité du paysage », Gallimard, 1997 14 Idem

Dans son article, Sophie Bonin15 oppose cette théorie de l’artialisation à une autre branche de la théorie du paysage : la géographie des représentations. S’appuyant sur les méthodes et outils du sociologue, ce courant de pensée s’intéresse à l’usager, au riverain, dans son rapport quotidien au paysage banal qui l’entoure. L’auteure commence par s’attarder sur la signification du terme paysage. Le mot est un néologisme, ce qu’elle relève comme un inconvénient. De plus, le mot paysage est absent de cette expression alors que c’est fondamentalement de ça qu’il s’agit ici. La géographie des représentations cherche à replacer l’humain dans un paysage, défini comme un espace vécu. Partir de l’humain implique une analyse non plus d’un paysage, mais plutôt de la perception que l’humain en a. C’est donc une analyse d’un phénomène subjectif qui ne recherche pas la vérité absolue, mais plutôt sa représentation.

L’eau et ses enjeux politiques, géographiques et écologiques demeurent aujourd’hui un sujet dont s’emparent artistes, auteurs et photographes. Leurs travaux portent ainsi sur l’espace matériel du fleuve ou de la rivière, pour ses qualités physiques de lumière, de motif et de couleur, mais aussi de l’espace immatériel de sa gouvernance et de sa mémoire. Quelles questions peuvent se poser nos contemporains dans leur production artistique actuelle ? Quelques exemples :

Sublime, les tremblements du monde

Le Centre Pompidou-Metz organise en 2016 cette exposition composée d’un corpus d’œuvres de périodes variées. L’exposition se fonde sur la définition historique du sublime dans l’histoire de l’art, un prolongement magistral du romantisme face à des phénomènes naturels dont le peintre est spectateur. Cependant, l’exposition dépasse cette conception du sublime afin de raconter les bouleversements actuels, conséquences de l’anthropocène et du capitalisme technologique. Il faut dès lors rompre avec ces modèles et en inventer de nouveaux. C’est là que l’exposition convoque des œuvres Land Art tout en mesurant leur posture écologique primaire, en effet « la naissance de ce mouvement fut liée à un renouvellement de la pratique artistique et non à une conviction écologique »16.

15 BONIN Sophie, « Au-delà de la représentation, le paysage », Strates, janvier 2004

16 ASTIER Claire, « Sublime : les tremblements du monde », Critique d’art, 2016

Ce livre écrit par Sacha Bourgeois-Gironde raconte l’histoire, un peu merveilleuse, du fleuve néozélandais Whanganui. L’importance de ce cours d’eau dans la culture ancestrale maorie a mené le gouvernement à lui donner le statut « d’entité vivante et indivisible »17 , la dotant alors de droits fondamentaux. Cette humanisation de la rivière évite toute logique de patrimonialisation qui la figerait dans le temps et dans un certain état. Au contraire, les évolutions de la rivière sont prises en compte dans ce pacte entre l’homme et la nature qui questionne les notions même de « bien » commun18 , de ressources et de protection. Comment, en donnant une voie à la rivière, lui donne-t-on la possibilité de défendre ses intérêts face aux instances humaines ? Et si la mise en récit du territoire ouvrait la possibilité d’un dialogue équitable entre humains et non-humains ?

Itinéraire Paris – Moisson Exposé à la galerie du CAUE 92, cet ensemble de 111 photographies de Jérémie Léon et Ambroise Tézenas est une véritable découverte du territoire de la Seine francilienne. L’arpentage et l’exploration du site sont à la base du travail des deux photographes. La Seine de leurs photographies n’est pas celle du centre de Paris, mais une Seine des marges post-industrielles19. L’exposition documente les traces de l’anthropocène dans des images mélancoliques vides de toute figure humaine. Par leur travail, les photographes représentent l’écoulement du temps autant que celui de la rivière20

Rhodanie, Paysage déclassé Le protocole du photographe Bertrand Stofleth dans sa série sur les territoires du Rhône est extrêmement précis : il suit le fleuve, de sa source alpine à la Camargue avec une voiture équipée d’une nacelle élévatrice. Chaque cliché se fait alors à la même hauteur du sol et surplombe de quelques mètres le point de vue humain. La nature est mise en scène au cœur des images. Ce sont surtout les espaces des berges, de la rive dans tous ses états qui intéressent le photographe. Il se distingue de l’œuvre de Jérémie Léon et Ambroise Tézenas dans la représentation qu’il fait de l’humain. En effet, si les figures de la ville moderne et industrielle sont présentes dans ses images, en tant que décor, c’est la scène de l’activité de l’homme échappant à cette modernité qui occupe toujours le premier plan. Le photographe fait ouvertement référence à l’Arcadie,

17 BOURGEOIS-GIRONDE Sacha, « Être la rivière », Presses universitaires de France, 2020

18 Idem

19

« -Suivant le fleuve- : trois expositions et un parcours immersif à découvrir » [en ligne], muuuz.com, mis en ligne en avril 2022, consulté le 08.12.2022

20

« Le Temps Fleuve » [en ligne], jeremieleon.com, mis en ligne en 2012, consulté le 08.12.2022

un lieu mythologique des jours heureux : « Rhodanie est une Arcadie de fortune certes, mais il faut y entendre néanmoins ce pouvoir des hommes à fabriquer un lieu de plaisir, concevoir une forme de résistance à l’oppression de la vie moderne, employer donc une ruse avec la société pour s’en écarter un peu avant de s’y fondre à nouveau : un art de l’échappée belle. » 21. La mystification d’un territoire anthropisé, la représentation d’activités humaines qui se fondent dans une sorte de torpeur intemporelle cohabitent picturalement avec le fleuve, sa présence forte et son éternité22.

Au travers de la constitution d’un vaste corpus iconographique, ce mémoire s’intéresse à l’histoire infrastructurelle du canal de Nantes à Brest. Présenté ci-après sous la forme d’une monographie chronothématique, le travail identifie les grandes périodes et les tournants majeurs de l’histoire du canal. Raconter l’histoire de cette infrastructure au travers de ses représentations interroge la démarche et la vision des auteurs de ces représentations, qu’ils soient artistes, ingénieurs ou usagers. Quel rapport de l’Homme au territoire par l’infrastructure estil montré par ces représentations et que nous apprennent-elles de son appropriation et utilisation au fil de ces trois grandes périodes ?

Plus qu’une grande figure paysagère, ce sont les représentations qui en sont faites que nous allons ici être amenés à analyser. Crées afin de satisfaire des besoins variés et évolutifs dans le temps, elles nous permettent finalement de comprendre le rapport que l’Homme entretient avec un paysage fluvial, et ce, au travers de ses yeux. Ce mémoire présente tout d’abord un vaste corpus iconographique comportant de nombreuses huiles sur toiles, aquarelles, cartographies, cartes postales, documents d’ingénieries, mais aussi gravures et illustrations de revues. La compilation de ses documents et leur mise en relation ont pour but de communiquer un vaste panorama des paysages hydrauliques, logistiques et touristiques du canal de Nantes à Brest.

Ce corpus de documents iconographiques provient de sources variées que l’on pourrait classer dans 2 grandes catégories : le fruit de recherches d’archives et les résultats d’un démarchage par email auprès des mairies, offices de tourismes, abbaye et couvents ainsi que de particuliers, dans les communes traversées par le canal23.

Il est à noter que les documents personnels que j’ai pu créer, que ce soit des photographies, des cartographies ou des collages sont exclus du corpus, mais retrouvables en annexe. En effet, le cœur du travail de ce mémoire se concentre sur les productions faites par d’autres et leur analyse.

Ce vaste corpus iconographique est la ressource première de ce travail de mémoire. Une méthodologie précise est adoptée afin d’organiser cette ressource hétérogène. Tout d’abord, l’ensemble des références est dénombré dans un tableau (voir iconographie p. 219). Ce tableau classe le corpus selon le type de médium (cartographie, peinture, carte postale, photographie ancienne, documents d’ingénieries) et s’attache à renseigner les caractéristiques de chaque document (particularités, auteur, date de production connue ou estimée, lieu représenté, source). Ce travail de compilation et de classement permet alors de recontextualiser le corpus à la fois spatialement, mais aussi historiquement. Le Pli de Situation repositionne alors les documents sur une carte globale ainsi que sur une frise chronologique. Cet exercice montre les zones surreprésentées spatialement et les périodes majeures de l’histoire de la représentation du canal. Il met aussi en lumière les zones d’ombres, lieux ou temporalités moins représentés. Ces zones d’ombres sont un véritable enjeu de l’appréhension globale du canal.

Une fois composé, ce corpus hétéroclite fait l’objet d’un processus de sélection. Il existe dès lors, deux corpus : le corpus étendu, qui comprend tous les documents en ma possession traitant du canal de Nantes à Brest et de son histoire, et un corpus réduit. Ce dernier est plus restreint en quantité, et se limite à 150 unités. Enfin, ce corpus restreint est organisé selon un plan chronothématique qui divise le développement de ce mémoire en trois chapitres. Le premier chapitre, 1793-1842 : Un projet régional d’envergure nationale comprend des documents ayant un lien avec le contexte historique qui débouche sur la construction du canal de Nantes à Brest, mais aussi des documents de conception, de fonctionnement ou liés à la phase de chantier. Le deuxième chapitre, 1842-1930 : Une exploitation limitée expose des scènes de la période batelière, de son essor à son déclin, ainsi que des documents de l’interrelation à d’autres modes de transports. La question de l’altération de l’ouvrage y est aussi abordée. Pour finir, 1930-2022 : Un renouveau esthétique et touristique détaille dans un dernier chapitre les causes et effets du développement du tourisme actuel, de l’influence des grands maitres à l’implication des habitants et des touristes dans la fabrication d’imaginaires communs.

Il faut préciser que les documents exposés dans chaque chapitre n’ont pas forcément été produits dans l’intervalle chronologique en question. En effet, c’est le thème du chapitre qui prévaut et nécessite parfois de convoquer des ressources iconographiques antérieures ou postérieures. De plus l’utilisation ou non de médiums différents est fortement corrélée à certaines périodes historiques d’apparition et de disparition de ces modes de représentation. L’organisation suivante du mémoire tente donc de croiser ces différents médiums et de ne pas les limiter à la temporalité de leur année de production.

Malgré sa dénomination, le canal de Nantes à Brest est un ensemble technique plus complexe qu’il n’y parait. Loin d’être une ligne droite tracée entre Nantes et Brest, il n’emprunte en réalité pas moins de sept vallées fluviales : celles de l’Erdre, de l’Isac, de l’Oust, du Blavet, du Doré, de la Kergoat, de l’Hyères et de l’Aulne. Ainsi, le canal de Nantes à Brest serpente en suivant la dénivellation et les reliefs naturels de la Bretagne intérieure. Ces différentes rivières sont connectées naturellement par des points de confluences, ou bien raccordées artificiellement par des échelles d’écluses. Cet écosystème infrastructurel, véritable machine hydraulique, s’inscrit dans un contexte géopolitique et historique bien précis. Les documents présentés ci-après nous en apprennent un peu plus sur l’état des lieux de la province de Bretagne, mais aussi sur le processus de développement du projet de canal et sur ceux qui l’ont réalisé. Après avoir identifié les enjeux militaires, commerciaux et politiques nous allons nous intéresser à la question des travaux et travailleurs avant d’analyser les différentes parties de cette machine hydraulique d’exception et leur fonctionnement.

L’ingénieur Picart de Norey trace en 1784 la Carte générale des fleuves, des rivières et des ruisseaux de Bretagne pour servir à la navigation intérieure de cette province (fig. 1). Y est représentée dans le cadre du dessin l’entièreté de la Bretagne, une partie de la Normandie, de l’Anjou et du Poitou. Le sud de l’Angleterre ainsi que les iles Anglo-normandes sont aussi présents. La menace militaire anglaise est illustrée par un combat naval dans la Manche, deux navires au pavillon britannique faisant feu sur un bâtiment français.

Le titre de la carte est inscrit dans un cartouche circulaire richement ornementé. Sur la partie supérieure est représenté un blason comprenant les armoiries du royaume de France, des fleurs de lys, ainsi que celles de la province de Bretagne. Le blason est encadré par une hermine avec l’inscription « à ma vie » sur le collier, ainsi qu’une paysanne à la gerbe de blé. Ce sont les symboles

ALe tracé face aux enjeux militaires, commerciaux et politiques

Le projet des États particuliers de Bretagne

de l’ordre de l’hermine et de l’épi, un vieil ordre de chevalerie médiéval repris ici pour représenter la province de Bretagne. La carte de Picart de Norey est en fait profondément politique. Elle nous montre le partage de la gouvernance de la Bretagne entre les États particuliers de Bretagne et le royaume de France. Les États particuliers de Bretagne sont une assemblée réunissant le clergé, la noblesse en grand nombre et des députés du tiers état24. Réunis tous les deux ans dans une ville de la province sous ordre du Roi, ils s’occupent principalement des questions financières et donc de l’impôt. Selon l’article écrit par Olivier Chaline, c’est en 1784, lors de la tenue de la séance à Rennes que les États particuliers de Bretagne obtiennent de nouvelles compétences : celles de l’octroi des villes, et donc une imposition menée par la noblesse plutôt que par l’état, la libre désignation des députés à la cour, mais surtout la gestion et l’administration des réseaux viaires et fluviaux de la province.

Les États généraux de Bretagne sont dès lors en charge de la navigabilité du réseau fluvial. Ils lancent une commission de navigation intérieure menée par le comte François-Joseph De Kersauzon la même année avant de présenter le projet au roi en 1784. Ce projet se fonde sur le travail de Joseph Abeille25 en 1730 qui

24 CHALINE Olivier, « Les États de Bretagne : Une diète à l’ouest de la France ? » Dans FIGEAC Michel, « noblesse française et noblesse polonaise, Mémoire, identité culture XVIè-XXè siècles », Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2006

25 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des

profite intelligemment de l’aménagement progressif de certaines rivières bretonnes, dont la Vilaine, depuis le XVIe siècle. Les États généraux sont dissous lors de la Révolution française, avortant par la même occasion le projet de canal, qui peinait à démarrer faute de moyens. La Révolution française ne sera cependant qu’un épisode passager de l’histoire de la conception du canal. De nouveaux enjeux vont émerger, réactivant le projet du comte François-Joseph De Kersauzon.

La figure 2 est un plan de la Bretagne datant de 1856 et qui fait un état des lieux stratégique du département du Finistère. Les routes, villes majeures et ports sont indiqués. Sur les cotés du dessin, l’auteur Victor Levasseur indique les figures principales natives du département et les lieux exceptionnels. Il dresse aussi un bilan de la production agricole et du commerce. Dans le coin inférieur gauche on retrouve des statistiques liées à la démographie et aux divisions administratives. Le canal est repéré sur la carte, sans être totalement mis en valeur.

Vue de l’intérieur du port de Brest prise de l’ancienne cale de l’indépendance, Huile sur toile, Jean-François Hue, 1795 (fig. 3). On y voit la rivière Penfeld, ainsi que de nombreux édifices militaires qui constituent le fameux Arsenal de Brest. On ne peut observer cette toile sans remarquer le grand nombre de frégates militaires et autres galions, à flots, à quais ou en cale sèche. Ce que nous montre cette peinture de Jean-François Hue, c’est le contexte militaire extrêmement tendu de l’époque. Ces bâtiments de la marine française ne peuvent prendre la mer, car la rade de Brest est sous le coup d’un blocus maritime mis en place par la Navy britannique. Tout navire qui oserait passer le goulet de Brest se retrouverait alors immédiatement pris en chasse par les escadres légères et les escadres côtières, positionnées respectivement dans le canal de l’Iroise et au Raz de Sein26. Le port de Brest accueille au tournant du siècle le principal des forces maritimes françaises, mais le soutien de la nation tantôt aux indépendantistes américains27, tantôt aux patriotes irlan-

26 MONAQUE Rémi, « Le blocus de Brest par les Anglais au début du consulat : Latouche-Tréville anime la défense » p. 83-93 Dans BOIS Jean-Pierre, « Défense des côtes et cartographie historique. Actes du 124e Congrès national des Sociétés historiques et scientifiques », Milieu littoral et estuaires, 1999

27 Guerre d’Indépendance des États-Unis, 19 Avril 1775 - 3

Septembre 1783

Contexte militaire belliqueux des débuts de l’empire

dais28, débouche sur cette situation de verrouillage du littoral français, de la Manche au golfe de Gascogne.

Il devient urgent de trouver une solution afin de relier de nouveau les arsenaux de Brest et de Nantes. Pour sortir de cette situation, Napoléon Bonaparte, désormais empereur, va s’intéresser au vieux projet du comte De Kersauzon. Un pareil ouvrage deviendrait une véritable alternative à l’itinéraire côtier emprunté traditionnellement. Le port de Brest, approvisionné de nouveau, retrouverait la possibilité de sortir ses frégates du goulet et de mener des attaques sur les ports anglais et les iles Franco-britanniques, tout en aidant les alliés espagnols dans le golfe de Gascogne. L’empereur décrète finalement le début des travaux en 1811, même si certains ont déjà commencé depuis trois années29. Le projet est dans un premier temps confié au commandant de la marine de Brest, le général Bruix, en 179930, mais c’est l’ingénieur Guy Bouessel qui hérite de sa gestion dans un second temps, en 180331. C’est lui qui tracera l’itinéraire final, mais son mérite doit être nuancé, son travail se résumant essentiellement à la compilation de travaux précédents.

L’itinéraire Nantes à Brest

28 Première Rébellion Irlandaise, 23 Mai 1798 – 23 Septembre 1798

29 « 7 septembre 1811 : Pose de la première pierre du canal de Nantes à Brest » [en ligne], bcd.bzh, mis en ligne en novembre 2016, consulté le 16.11.2022

30 « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022

31 « De Nantes à Brest : l’histoire d’un canal de 364 km de long », Ouest-France, octobre 2014

sera construit dans une deuxième phase de chantier, l’itinéraire Nantes à Saint-Malo étant tout d’abord privilégié, via le canal d’Ile et Rance au départ de Pontivy.

Le chantier n’avance pas franchement dans un premier temps, la gestion financière d’un projet de cette envergure posant problème. Il a donc fallu créer une instance spécialisée dans l’administration du chantier, la « Compagnie des canaux de Bretagne »32, qui emprunte alors 36 millions de francs en 1822.

La situation de blocus de la côte Atlantique ne se résoudra finalement pas par l’avantage stratégique donné par le canal de Nantes à Brest, mais par la capitulation de Napoléon le 22 juin 1815. La France entre dans la période de la Restauration et les relations entre le royaume de France et l’Angleterre sont pacifiées. Le tableau d’Ambroise-Louis Garneray, « Vue du port de Brest prise du parc aux vivres » (fig. 4), est peint en 1821, soit six ans après la chute de l’empire. Cette image montre un arsenal désengorgé de navires de guerre, contrastant avec la toile de Jean-François Hue. Quelques bateaux de pêches ou navires marchands rentrent au port dans une fin d’après-midi. Le château arbore un drapeau blanc, symbole de paix retrouvée. Les travaux du canal de Nantes à Brest sont cependant poursuivis, mais pour des raisons autres que militaires.

32 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

Si le projet de construction d’un nouvel itinéraire au cœur de la Bretagne devient nécessaire, c’est avant tout parce que la situation du réseau de transport ne permet pas d’acheminer correctement les armements et marchandises par voie terrestre. Les routes sont en très mauvais état et peu carrossables. Rapidement, le projet militaire de construction du canal s’est vu augmenté d’un projet de désenclavement de la Bretagne intérieure, un territoire jusque-là en marge des autres régions de France. Le manque d’infrastructures, notamment de transports ainsi que le tissu économique faible hérité du moyen-âge est décrit par l’ingénieur Le Corre dans son rapport de 1822 : « Ce lieu est la Sibérie de la Bretagne, les habitants possèdent des mœurs sauvages comme le pays, des chemins impraticables, les maisons du bourg sont obstrués par des fumiers infects […] l’agriculture pauvre, l’industrie nulle, la misère plus que générale. »33 Ainsi le projet du canal revêt un nouvel enjeu stratégique : celui de développer massivement le transport intérieur des marchandises. C’est finalement la sécurité de cet itinéraire qui évite raiders Anglais, tempêtes et récifs, qui sera l’un de ses atouts premiers.

33 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015

L’exploitation de gisements naturels et le développement de l’industrie vont dans un premier temps profiter au canal. Les ardoises bretonnes sont exportées dans toute la France au XIXe, ainsi que le bois et le charbon. Au XXe siècle, on y transporte des matières premières pour la sidérurgie, mais surtout du sable en provenance des bancs de sable marin du Finistère en grande quantité. Ils servent alors à la reconstruction de la France d’après-guerre.

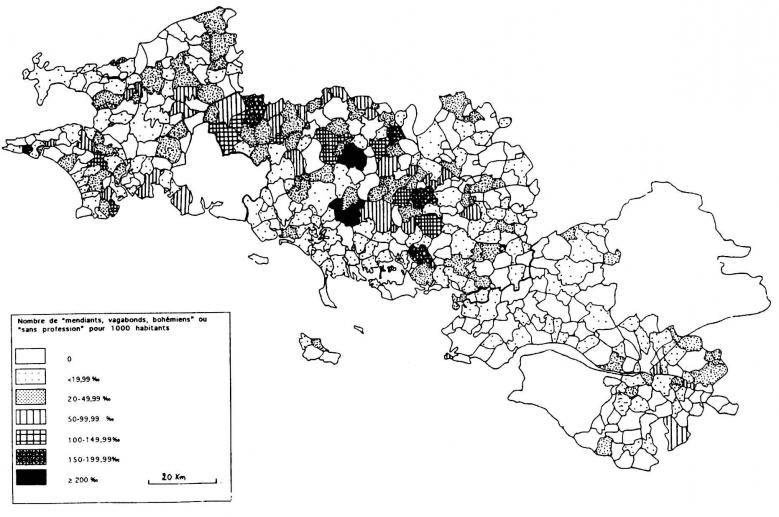

Dans son ouvrage « Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXe siècle »34, Guy Haudebourg analyse les différents recensements de la population et les retranscrit en cartes (fig. 6). On observe ainsi sur la carte dédiée à la rubrique mendiants, vagabonds, bohémiens une disparité sur le territoire Breton. Les zones de Carhaix-Plouguer, Pontivy ainsi que Josselin observent des taux particulièrement hauts pouvant aller jusqu’à 20%, ainsi que tout le centre-Bretagne d’une manière plus générale avec une moyenne de 5 à 7%35. L’auteur justifie les taux plus faibles aux extrémités du canal par l’entame des travaux : « On peut quand même relever des progrès en Basse-Bretagne grâce au canal de Nantes à Brest achevé dans les années 1830. » 36

34 HAUDEBOURG Guy, « Mendiants et vagabonds en Bretagne au XIXe siècle », Presses universitaires de Rennes, Chapitre 2 p. 61102, 1998 35

C’est en 1829 que l’ingénieur Jean-Marie De Silguy dessine la Carte Générale du Canal de Nantes à Brest (fig. 7). Elle représente le relief de la Bretagne, ses grand-routes et communes principales, mais surtout le réseau hydrographique empruntable au travers de rivières canalisées, tranchées et échelles d’écluses. On remarque tout d’abord une orientation particulière : le nord pointe l’angle supérieur gauche du dessin. L’itinéraire est ainsi reporté à l’horizontale, du bord droit de la carte au bord gauche. Ce non-respect des conventions de représentations n’est pas ici une franche révolution, mais s’inscrit plutôt dans la grande tradition de la carte-bande, utilisée dès le XVIIe siècle par les militaires37. Ils représentaient ainsi le chemin à parcourir et les obstacles à traverser avant d’atteindre l’objectif final, toujours en haut du dessin. La carte bande est donc une représentation très subjective et orientée du territoire, et dans le cas de la Carte Générale du Canal de Nantes à Brest, une représentation faite pour le pouvoir. C’est un effet la commande par le roi d’un document de synthèse, communicatif des grands travaux de canalisation et de désenclavement de la Bretagne, à 3 ans de la livraison du chantier. Les principales sections sont alors déjà ouvertes à la navigation, principalement aux deux extrémités de l’ouvrage.

37 VERDIER Nicolas, « Les formes du voyage : cartes et espaces des guides de voyage », In Situ, juin 2011

Comparer la carte de Jean-Marie De Silguy et celle de Picart de Norey, distante de 45 ans, permet de comprendre les évolutions qu’a subi le projet du canal, et donc les tracés envisagés tout d’abord et finalement rejetés. Une rigole d’approvisionnement en eau est un moment envisagée depuis les marais de Montoire 38jusqu’à l’Isac. Une seconde modification concerne le franchissement du bief de partage d’Hilvern, prévu tout d’abord bien plus au sud, entre Pleugriffet et St-Thuriau. Le tracé actuel est finalement choisi, au nord de Rohan et Pontivy. Dans son guide, Jacques Clouteau critique cette décision, le choix initial du bief plus au sud aurait permis d’éviter de longs et difficiles travaux39. On remarque aussi une approximation de Jean-Marie de Silguy, qui a été mal gommée. Il semblerait que le tracé de la tranchée de Glomel ait elle aussi évoluée : le projet original comprend une tranchée bien plus au Nord, reliant le Doré à l’Hyères en amont de Carhaix-Plouguer. La tranchée finalement réalisée est beaucoup plus longue, mais l’itinéraire réalisé est raccourci. Sur les deux cartes de De Silguy et de De Norey la connexion entre Oust et Vilaine au niveau de Redon est fausse. Une section canalisée finalement réalisée (comprenant notamment la 18bis, unique numéro bis de l’ouvrage) traverse le centre-ville même de Redon. 38 Marais

39 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015

Il n’y en fait pas un seul mais des dizaines de projets de canaux reliant Brest et Nantes. Ces différentes versions s’alimentent mutuellement, chaque auteur s’inspirant des bons tracés trouvés par ses ascendants. La confrontation au site, enfin, est la dernière source de modification. Les cartographies du XVIIIe et XIXe siècle n’ont pas la précision actuelle, et les erreurs graphiques se traduisent parfois par des écarts de plusieurs dizaines de kilomètres dans la réalité : « Toutes les cartes géographiques et même topographiques de Bretagne, ou de quelque partie de cette province que ce soit, qui ont paru jusqu’à présent, placent très mal les situations et les distances respectives de quelques bourgs, châteaux, montagnes, passages et autres lieux remarquables, et même des sources et autres rivières et ruisseaux que doivent traverser les trois canaux projetés »40.

40 F.J DE KERSAUZON, op.cit. p21 In : BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

Le plan tracé par M. Marsille (fig. 8) est un plan général de la ville de Pontivy sur relevé effectué en 1853. Le projet ne s’intéresse pas au centre ancien et se développe en périphérie, doublant ainsi la superficie du centre-ville et le dotant de nouveaux monuments. La légende nous indique, par l’usage de la couleur, une distinction entre l’état de la ville en 1760 et le projet d’aménagement impérial : « La teinte et le tracé noir indiquent l’état des lieux en 1760, la teinte et le tracé rose indiquent les monuments et le tracé de la nouvelle ville appelée du nom de son fondateur, Napoléonville. Levé adressé par Mr Marsille architecte de la ville et de l’arrondissement, le 6 février 1853 ».

En effet, le consul Bonaparte prend la décision en 1801 de développer massivement la ville de Pontivy, renommée Napoléonville, en la prolongeant par une ville neuve41. Pontivy n’est alors encore qu’un petit bourg, mais sa situation géographique est avantageuse. Elle est située au cœur de la Bretagne, sur un carrefour routier et fluvial important. Bonaparte la destine à devenir la nouvelle capitale, à la fois économique, mais aussi militaire, de la Bretagne. Ce que démontre ce document, c’est que les travaux de creusement du canal de Nantes à Brest, par la canalisation du Blavet, font partie intégrante des

41 HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011

Le projet impérial, de Pontivy à Napoléonville

travaux impériaux d’aménagement et de modernisation de la ville. A Pontivy le canal est un monument42.

En inspectant le plan, on peut remarquer une décomposition du projet en trois entités majeures qui étendent la ville dans trois directions. Au sud43 se trouve le principal aménagement, le viaire et le parcellaire agricole anciens sont effacés pour laisser place à un réseau de rues hippodamien44. Elles portent les noms des grandes victoires de l’empereur : Iéna, Ulm, Austerlitz… Le cœur de ce quartier nouveau est composé de la place d’armes Napoléon le Grand, entouré par l’Hôtel de Ville, le tribunal et la prison. Cette partie du projet comprend un très large boulevard périphérique, le boulevard du Blavet. Ce quartier se termine par un vaste parc rationalisé ouvert sur la rivière. À l’ouest se trouve le quartier Clisson, un ensemble de bâtiments militaires où furent cantonnés le 7e régiment de hussards puis le 2e de chasseurs à cheval45. Construit dans l’alignement de la place royale, il est relié à cette dernière par un pont neuf (fig. 9) qui traverse le Blavet. Au nord le projet urbain se concentre sur la définition d’un champ de foire et de deux routes impériales, mais surtout sur le creusement d’un ca-

42 Terme emprunté à Pierre Pinon dans son article : PINON Pierre, « Des monuments du paysage », p. 241

43 Remarquons que la carte ne respecte pas la norme cartographie d’orientation au Nord.

44 Un plan hippodamien est une forme d’urbanisme basé sur la figure de l’ilot et des rues à angles droits.

45 HUET Yann-Armel, « A Pontivy, ils ont été les derniers soldats à cheval », Ouest-France, septembre 2014

nal permettant de connecter le Blavet à l’Oust en franchissant le bief de partage d’Hilvern.

Le plan de Marsille traduit une certaine culture urbaine46 de l’empire. L’urbanisme est réduit à la mise en valeur du monument, par la création de vastes places et de grandes allées tracées selon des normes de symétries et de proportions. Dans son article, Dominique Hervier expose l’opposition entre les visions universelles des ingénieurs civils et celles plus localistes des architectes : « Ce sont deux forces contraires qui s’exercent alors sur le devenir de Pontivy : d’une part, la prise en compte plus réaliste de la topographie du site, en bord de rivière, d’autre part la composition académique, monumentale et régulière, qui soumet la forme urbaine à l’ordonnance du monument public »47. Mais la maitrise des tracés et la rationalisation du territoire s’appliquent aussi aux infrastructures. C’est dans ce contexte que s’inscrit la canalisation du Blavet, en amont jusqu’à Gouarec et en aval jusqu’à Hennebont. Ces deux ouvrages permettent respectivement de construire la section centrale du canal de Nantes à Brest et de créer un itinéraire fluvial jusqu’à Lorient et l’Océan.

46 Terme emprunté à Dominique Hervier dans son article : HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011

47 HERVIER Dominique, « Entre ingénieur des Ponts et Chaussées et Conseil des bâtiments civils : Pontivy-Napoléonville, ou les aléas d’un projet urbain », Bulletin monumental n°169, p. 262-263, 2011

Le projet d’aménagement de Pontivy est avant tout le témoin de la volonté des habitants de la ville de faire allégeance à l’Empereur dans une Bretagne hostile, car tenue par les insurgés républicains. Ainsi, le projet et les travaux de construction du canal de Nantes à Brest relèvent parfois d’une volonté politique locale, notamment à Pontivy, qui supplée l’ambition des administrateurs nationaux.

Les travaux de création du canal de Nantes à Brest ne sont pas égaux et homogènes. Certaines sections sont plus faciles à creuser et canaliser que d’autres, les causes étant diverses, mais souvent liées à la géologie du sol ainsi que son humidité et sa dénivellation. Trois points particuliers sont à évoquer : les biefs de partages de Bout-de-bois, Hilvern et Glomel. Ce sont de grandes tranchées longues de plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres, qui viennent creuser le granit et araser des collines. L’usage d’explosif a massivement été utilisé lors des travaux de ces tranchées. Ce sont les points culminants du canal puisqu’ils relient entre elles les différentes sections, plus basses en altitudes. Ces travaux prendront jusqu’à 28 ans à réaliser48, ils constituent le cœur du chantier du canal de Nantes à Brest.

La première étape des travaux de canaux de jonction est l’acquisition des parcellaires concernés.

48 SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, p. 143, 2006

Ils appartiennent originellement à des paysans et à des meuniers, qui ne sont pas toujours enclins à s’en séparer. Cette question est alors un premier point de blocage. La figure 10 est un plan cadastral des travaux du bief de partage d’Hilvern. Plus de 70 parcelles diverses doivent être rachetées sur ce site d’Hilvern, qui n’est que le second plus grand du canal.

Pour construire ces sections de canal plus complexes, il faudra une main d’œuvre humaine en nombre. La gestion de ces travailleurs est plus ardue qu’il n’y parait, notamment à cause de la géographie et de la démographie du site. Nous avons ainsi pu voir précédemment que la Bretagne intérieure était un territoire marginalisé avec des habitants plus pauvres qu’ailleurs en France, et une agriculture compliquée. Malgré la fragilité de cette population, elle est tout de même mise à contribution49. Les paysans passent ainsi la belle saison dans les champs, et le reste de l’année à réaliser des travaux de terrassement et creusement pour gagner une rente qui reste très modeste50. Mais ces travailleurs viennent à manquer dans les départements plus reculés du Morbihan et des Côtes du Nord, la ou les travaux sont plus laborieux avec le creusement de tranchées d’envergure. Les administrateurs doivent alors importer une main d’œuvre d’autres territoires français. Ainsi, il est un temps envisagé de faire venir des travailleurs d’Auvergne et de Bourgogne comme ça a été le cas ail-

49 « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022

50 SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, 2006

leurs et notamment sur le chantier du canal du Charolais ou ils seront 450 en provenance du Velay51. Le bilan sera mitigé, en effet les travailleurs ainsi importés seront pris dans des rixes avec les habitants. Pour ces raisons, cette solution ne sera finalement pas employée sur le canal de Nantes à Brest. En revanche, de nombreux forçats vont être utilisés. Leur provenance est multiple, tantôt insoumis et déserteurs de l’armée impériale, tantôt prisonniers de la guerre d’Espagne, tantôt bonapartiste, tantôt condamnés au boulet à la peine commuée par le Roi52. L’illustration produite par Rouger, « La sortie du bagne le matin » (fig. 11) illustre les bagnards enfermés en grand nombre à Brest. Ils seront déplacés par convois entiers pour contribuer à tous les chantiers de la Bretagne. La seconde illustration réalisée cette fois par Françoise Le Fur (fig. 12) représente l’un de ces convois, à destination de la section du canal de Nantes à Brest de Glomel53. Cette illustration est tirée de l’ouvrage de Jean Kergrist, « Les bagnards de Glomel »54, un roman revenant sur cet épisode du chantier du canal. Par la narration, cet ouvrage forge un imaginaire collectif sur le labeur des forçats. Il par-

51 LEMOINE Bertrand, « L’évolution de la technique de construction des canaux », p. 176 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

52 « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre 2006

53 Une tranchée de 3km de long qui prendra près de 9 ans à construire, principalement par des bagnards

54 KERGRIST Jean, « La vie au camp de Glomel », Éditions des Montagnes-Noires, 2011

ticipe ainsi à la mise en récit du territoire du canal.

Ce même dessin de Françoise Le Fur nous montre les tenues des bagnards, de simples guenilles, mais aussi trois officiers de l’armée royale chargés de leur surveillance. L’article de Pierre Pinon55 sur les chantiers des canaux nous en apprend un peu plus sur la structuration de ces convois. Les prisonniers sont répartis en bataillons de 400 hommes sous la surveillance de 2 officiers et 12 sous-officiers ainsi que d’un bataillon de gendarmerie56. Il cite l’ingénieur Ch. Forey qui décrit les conditions de vie des bagnards : « Les prisonniers commenceront leur journée au soleil levant après avoir pris leur repas », « tout prisonnier qui volera le pain ou autre vivre à un de ses camarades, le remboursera et recevra par un caporal espagnol57 vingt-cinq coups de bâton sur les fesses »58.

À la suite de l’envoi des nombreux convois de bagnards, la ville de Brest va perdre une main d’œuvre facile puis s’enfoncer dans un marasme économique qui aura débuté par le blocus britannique de la ville et les difficultés d’approvisionnements.

55 PINON Pierre, « Notes sur quelques ouvrages et chantiers

», p. 186 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

56 Idem

57 Fait référence ici à une sorte de police militaire

58 PINON Pierre, « Notes sur quelques ouvrages et chantiers

», p. 186 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

En dehors des heures de travail, les forçats sont gardés dans un camp sécurisé dont l’implantation fait débat. En effet, les différentes communes refusent d’accueillir ces condamnés près de leur bourg, rejetant alors le camp dans les landes alentour. La figure 13 est un plan général et élévations du camp de Glomel, associé à une section des baraquements ainsi qu’un détail constructif d’assemblage de pièces de bois. Le camp de forme rectangulaire est organisé autour d’une vaste cour centrale. Les gendarmes et les prisonniers sont hébergés dans des ailes différenciées au confort variable. Ainsi, on observe un dortoir dans l’aile est aménagé par de nombreux lits, là où les ailes nord et sud sont dédiées aux prisonniers et disposent donc d’un confort amoindri. Les espaces sont remplis de poteaux qui, outre de porter le toit, permettent de suspendre des hamacs en bon nombre. Jusqu’à 150 détenus59 sont abrités dans chacun de ces dortoirs. La cuisine est disposée au milieu de la cour, évitant ainsi la diffusion des odeurs dans les différents dortoirs. Cette implantation limite aussi le risque d’incendie. Elle se compose de deux fourneaux principaux. L’aile ouest, ainsi que les angles du camp sont occupées par des bureaux, des 59 « Bief de partage, dit -la Grand Tranchée- ou – Tranchée de Glomel - » [en ligne], patrimoine.bzh, mis en ligne en 1996, consulté le 14.10.2022

magasins, une infirmerie, une pharmacie et un cachot.

L’analyse de la coupe révèle une structure légère de bois, facile à monter par des condamnés qui ne sont pas toujours formés à la construction. Cette facilité de montage passe notamment par des assemblages simplifiés. La charpente est surmontée de chevrons soutenant un lattage et un toit de matière végétale, probablement de chaume. Les murs sont épais et les ouvertures extrêmement réduites afin de prévenir les tentatives courantes d’évasion. Cette restriction de la place de la fenêtre est visible sur l’élévation de Le Corre. On observe enfin des rigoles creusées de part et d’autre des baraquements afin d’évacuer les eaux usées et d’améliorer un tant soit peu l’hygiène du camp, mais les conditions sanitaires demeurent sommaires.

Entre 40060 et 70061 hommes seront employés en permanence à Glomel, pour un total de 400062 forçats différents. Beaucoup y laisseront la vie. En effet, les conditions difficiles de travail, la fatigue extrême et la maigre alimentation s’ajoutent aux épidémies de typhus et de choléra, et font des ravages chez les prisonniers comme les gendarmes63. Le nombre exact

60 « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre 2006

61 « Grande tranchée des bagnards », [en ligne], cirkwi.com, mise en ligne 2020, consulté le 24.11.2022

62 « La tranchée des bagnards – Canal de Nantes à Brest », [en ligne], cotesdarmor.com, mise en ligne inconnue, consultée le 24.11.2022

63 « 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre

de victimes est inconnu, car ces statistiques ont été recensées et conservées par l’armée, qui n’est pas l’organisation la plus transparente sur ses données.

Les bagnards vont déclencher plusieurs incendies lors des 9 années d’exploitation du camp et tenter de s’échapper à de nombreuses reprises. La chute de la monarchie advient en juillet 1830 et les troupes républicaines se répandent dans toute la France. Leur arrivée à Glomel sonne la fin de l’exploitation du camp, ce dernier est démantelé et les bagnards se dispersent dans la région. Le 16 juin 183464 le recourt au bagne est abolit en France, parachevant ainsi la chute du camp de forçats de Glomel. Le reste des travaux sera dès lors réalisés par des entreprises locales, choisies sur appels d’offres. 2006 64

« 1823. Les révoltés de Glomel », Le Télégramme, octobre

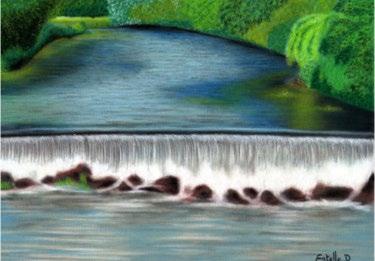

L’écluse et le déversoir sont les unités de base qui fondent le canal de Nantes à Brest. Pour assurer une navigation optimale, il faut limiter les effets de courants et de remous, donc de déplacement de la masse d’eau, afin de créer un plan d’eau le plus horizontal et calme possible. Pour ce faire, les ingénieurs mettent en œuvre des déversoirs de manière régulière afin de diviser les 364 kilomètres de canal en 239 tronçons au niveau d’eau pilotable. Dans son tableau « Écluse sur le canal de Nantes à Brest » (fig. 15), le peintre Ivonick représente l’un de ces déversoirs, la localisation précise est inconnue. Plusieurs éléments de cet équipement hydraulique sont représentés : au premier plan se trouve le mur déversoir, qui retient l’eau jusqu’à un certain niveau, puis l’évacue vers le tronçon inférieur du canal. Il assure aussi un rôle de défense en cas de crues en permettant d’évacuer rapidement le trop-plein d’eau65. Un

65

« Canal du Blavet, les déversoirs », [en ligne], patrimoine. bzh, mis en ligne en 2016, consulté le 16.10.2022

enrochement est souvent présent au pied du mur déversoir, renforçant la solidité de l’ouvrage et atténuant la force cinétique de l’eau. Ces murs peuvent être fondés sur radiers ou sur semelle, mais ces fondations sont surdimensionnées afin de résister à la force de l’eau. À l’extrémité du déversoir se trouve une vantelle, c’est une ouverture dans l’ouvrage. Un système de vannerie permet alors de laisser plus ou moins passer d’eau. Ce système est manipulable au moyen d’une manivelle.

La figure 16 est dessinée au pastel en 2013 et représente le déversoir de bon repos. On retrouve ici le mur déversoir et les enrochements, ainsi que les tronçons amont et aval du canal. L’artiste s’attarde dans cette peinture de paysage sur les effets de l’eau : la végétation dense se reflète dans l’eau calme en amont alors qu’en aval l’eau déversante crée remous et écume.

Lorsque l’ouverture permet le franchissement d’une embarcation, on ne parle plus de vantelle, mais de pertuis. En dotant le pertuis d’une seconde porte, on crée un sas d’écluse. Cette invention majeure apparait au XVIIe siècle66 et révolutionne le transport fluvial en permettant de connecter les différentes vallées fluviales entre elles.

La manœuvre de transfert d’un bateau de l’amont vers l’aval du canal est simple, mais nécessite

66 PICON Antoine, « Les canaux et le travail de l’ingénieur à l’âge classique », p. 272 Dans Caisse Nationale des Monuments

Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

du temps. Tout d’abord l’éclusier doit fermer la porte inférieure et ouvrir la trappe de la porte en amont. L’eau va progressivement remplir le sas d’écluse. Une fois le niveau d’eau du sas ramené au niveau du bief supérieur, l’éclusier peut fermer les trappes et ouvrir les portes (appelées vantaux). Le bateau peut pénétrer dans l’écluse. Une fois les portes supérieures refermées l’éclusier peut entamer le vidage de l’écluse en ouvrant les trappes des vantaux inférieurs, cette fois. Cette opération ne se fait pas sans remous, le batelier doit donc s’assurer que son bateau est bien amarré aux bittes d’amarrage. Enfin, l’éclusier peut ouvrir les vantaux inférieurs et laisser le batelier avancer dans le tronçon suivant, jusqu’au prochain site d’écluse67. Lors de cette opération, près de 300m3 d’eau seront descendus dans le bief68. Toute l’intelligence du système réside dans la manipulation par gravité de l’eau, évitant ainsi tout système de pompage ou nécessitant un moteur et une énergie quelconque. Bernard Forest de Bélidor est un ingénieur français du XVIIIe siècle spécialisé dans les systèmes de canaux. Son ouvrage, « Architecture hydraulique » revient sur l’histoire de l’ingénierie de l’eau, de l’aménagement le plus primitif à la machinerie à vapeur. Il décrit l’art de concevoir des écluses comme « la plus essentielle partie de l’architecture hydraulique »69. Il rejette la définition de l’ingénierie hydrau-

67 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, p. 49, 2015

68 Idem p.50

69 BÉLIDOR, « Architecture hydraulique », t.1, In : PICON Antoine, « Les canaux et le travail de l’ingénieur à l’âge classique », p.

272 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites

lique comme une simple technique et préconise l’emploi de concepts architecturaux contemporains, tels que l’usage de modules et de proportions élégantes.

La figure 17 est la page 2 du « Cours de la Vilaine de Redon à Rennes en vue cavalière ». C’est un document ancien, datant de 1543, et qui témoigne de l’utilisation du fleuve comme voie de transport et de communication depuis le moyen-âge. L’écluse représentée est rudimentaire, mais avant-gardiste pour le XVIe siècle, il s’agit en effet d’une des premières écluses à sas. Si l’on compare cet ascendant de l’écluse moderne à celles présentes sur le canal de Nantes à Brest, on distingue une différence majeure au niveau des portes. Elles ne s’ouvrent pas en opposition au sens de l’eau, mais se soulèvent verticalement. Cette technique ne permet pas à des bateaux de taille conséquente de passer les portes, elle est donc plutôt utilisée par des barques fluviales à fond plat, de taille réduite. Trois de ces embarcations sont représentées dans le dessin, chargées de tonneaux et de marchandises diverses. La légende du dessin est inscrite sur un manuscrit dans le bord inférieur droit de l’illustration : « Le portrait démontre en perspective la manière des écluses doubles. » Il est donc ici question d’exposer un progrès technique important pour la province de Bretagne.

/ Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

Pour passer d’une vallée fluviale à une autre, les relier, l’itinéraire doit traverser des reliefs parfois importants. Un système de tunnel aurait été trop couteux alors les ingénieurs ont décidé de faire passer les embarcations au-dessus des collines. Si l’on compare le canal à une rivière, ce qui est une de ses perceptions les plus courantes, cela revient à dire que le flux d’eau monte soudainement vers le sommet d’une colline, avant de redescendre de l’autre côté. L’effet est donc assez spectaculaire. Pour ce faire, les ingénieurs ont utilisé un système appelé échelle d’écluses, visible sur le plan d’État-major de 1866 (fig. 18). L’échelle d’écluse consiste en une succession d’écluses sur une très petite section, permettant ainsi au canal de s’élever très rapidement de plusieurs dizaines de mètres. Cependant, la manœuvre est extrêmement longue pour les péniches et leurs bateliers qui nécessitent de longues heures voire une journée pour franchir chaque échelle d’écluse. Au sommet, le bateau emprunte une tranchée positionnée sur le bief de partage des eaux, d’un versant à un autre, avant d’emprunter une nouvelle échelle d’écluse, mais dans le sens descendant cette fois, jusqu’à arriver à la vallée fluviale suivante. On dénombre trois biefs de partages, mais seulement quatre échelles d’écluses sur le canal.

Échelles d’écluses et bief de partage des eaux

La figure 20 est une coupe assez remarquable du canal de Nantes à Brest, car elle en représente l’intégralité. L’usage de deux échelles de représentations différentes dans la verticalité et l’horizontalité permet d’exagérer le relief. Cette coupe se lit de Brest vers Nantes, cette première étant placée à gauche du dessin. Suivant ce sens de lecture, on rencontre successivement les biefs de Glomel et Hilvern, assez visible, puis le bief de Bout-de-bois, qui est un relief bien plus modéré. Ce document est plutôt complet, car outre la dénivellation du canal, il représente aussi le positionnement des différentes écluses, et distingue les cours d’eau empruntés par le canal. Enfin, il divise l’itinéraire en 5 parties correspondants aux départements traversés. Ce document est produit par la DDE70 du Morbihan qui ne le conserve pas précieusement dans ses archives, mais l’a placardé simplement au mur et semble donc l’utiliser couramment. La nécessité de diviser l’itinéraire en sections se référents aux frontières administratives et non à des limites géographiques physiques prend tout son sens dans ce cadre. L’État a renoncé à la gestion de ce canal et en a laissé la responsabilité aux administrations territoriales, qui produisent des documents en conséquence.

Abordé précédemment sur le point de vue sociologique au travers du travail des forçats, il s’agit ici de s’intéresser à la fonction des biefs de partage et rigoles71 d’approvisionnement en eau dans le système canal.

Ces biefs de partages sont donc les points culminants du canal. Se pose alors la question de l’acheminement de l’eau. En effet, l’eau s’écoule des deux côtés du bief au travers des remplissages et vidages successifs des écluses dans les systèmes d’échelles. Pour éviter que la tranchée ne se retrouve à sec, les ingénieurs ont dû penser un système de rigole qui approvisionnent en eau le point culminant du bief. Trois biefs de partage sont franchis par le canal : Bout-de-bois, Hilvern et Glomel. Les figures 21, 22 et 23 illustrent les stratégies d’approvisionnement en eau appliquées à chacun de ces biefs.

Bout-de-bois est situé au début du canal, en Loire-Atlantique. Il est alimenté par le petit canal, un ouvrage long de 21 km et qui transporte l’eau depuis le lac de Vioreau et l’étang de la Provostière72. À Nochère,

71 Contrairement au sens commun du terme, une rigole d’approvisionnement en eau peut ici avoir des dimensions importantes, jusqu’à 100m de large pour Hilvern.

72 « Le canal de Nantes à Brest – Le petit canal », [en ligne], valderdre.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 30.11.2022

près de Nort-sur-Erdre, un petit aqueduc est édifié (fig1). La rigole franchit grâce à cet ouvrage un vallon et continue sa route vers le canal de Nantes à Brest. Il existe trois autres aqueducs sur le parcours du petit canal, celui du gué de la Roche, du Mesnil et du Quiquengrogne, qui permettent au tracé d’éviter de longs méandres73.

Le second bief, à Hilvern, est alimenté par une rigole homonyme, c’est la ramification la plus impressionnante du canal par sa longueur, 65km74. L’eau est ici tirée du plan d’eau de Bosméléac. Ce plan d’eau est provoqué par la construction d’un barrage illustré par la figure 22. En 1980 des travaux de restaurations de la rigole sont menés suite à son envasement. Lors de ces travaux, la couche d’argile de 40cm qui isole la canalisation est abimée. Dès lors la rigole fuit et nécessite l’usage de pompes électriques d’appoints. Certaines parties descendent à 90cm de hauteur d’eau75.

Le dernier bief de partage, Glomel, est le véritable point culminant du canal, à 184m d’altitude. L’eau est puisée dans de vastes étangs tels que celui du Coronc qui recouvre 75 hectares76. La figure 23 exprime l’étendue de ce réservoir. L’obstruction de l’étang par

73 « Le canal de Nantes à Brest – Le petit canal », [en ligne], valderdre.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 30.11.2022

74 « Rigole d’Hilvern », [en ligne], cotesdarmor.com, mise en ligne inconnue, consulté le 24.11.2022

75 SIMON Michel-Paul, « Canaux de France », Éditions du chêne, 2006

76 « Glomel, la tranchée des bagnards », [en ligne], canauxdebretagne.org, mis en ligne en 2019, consulté le 30.11.2022

un barrage permet d’agrandir la réserve d’eau et de l’acheminer jusqu’au canal adjacent. La rigole d’approvisionnement n’est donc pas aussi spectaculaire que celles des deux autres biefs de partage en raison de la proximité immédiate de la ressource en eau.

Les figures 22 et 23 sont des photographies de Jules Duclos. Né en 1824 à Quimper, ce photographe à la renommée régionale se spécialise dans la photographie de paysages et d’objets des grands chantiers industriels du XIXe siècle. Sa production documente l’arrivée du chemin de fer en Bretagne ainsi que la construction de phares modernes77. En 1890 une série de 12 photographiques de Jules Duclos sont publiées78. Commandées par le service des ponts et chaussées ces dernières illustrent les infrastructures du canal de Nantes à Brest et son réseau secondaire de rigoles d’approvisionnement en eau. Cette publication semble avoir été faite à titre posthume, car le photographe décède en 1879.

77 « Jules DUCLOS », [en ligne], portaitsepia.fr, mis en ligne en 2022, consulté le 30.11.2022

78 « Notice du recueil - Canal de Nantes à Brest- image fixe numérisée », [en ligne], catalogue.bnf.fr, mis en ligne en octobre 2007, consulté le 30.11.2022

L’histoire du canal de Nantes à Brest est une histoire infrastructurelle, mais aussi une histoire humaine de la vie quotidienne des hommes et femmes qui ont habité et travaillé sur le canal durant presque 5 générations79. Si la date de début des travaux est à peu près admise, le 7 juin 181180, définir le jour du début de l’exploitation est plus complexe. En effet, les différentes sections sont rendues navigables les unes après les autres, en commençant par les extrémités du canal. La rivière Aulne est ainsi ouverte en 1829 alors que l’Isac et l’Erdre doivent attendre 183181. C’est finalement 5 ans plus tard82 que la totalité de l’itinéraire est livrée. Le développement de la batellerie bretonne se fait donc progressivement, les tonnages transportés chaque année passent de 10.000 tonnes en 1859 à un maximum de 174.000 tonnes en 191183. Mais cette logistique n’aurait pu exister sans les éclusiers, ingénieurs hydrauliques, agents de capitaineries, véritables chefs d’orchestre du fonctionnement du canal et de son exploitation. Cette partie tend à décrire une histoire quotidienne des gens du canal. Nous nous consacrerons tout d’abord à l’essor de la nouvelle batellerie bretonne, puis aux points névralgiques que constituent les interfaces ferroviaires et maritimes avant de s’intéresser aux excroissances bâties et évolutivités. Enfin, le déclin et l'abandon du canal seront évoquées.

79 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017

80 « Le canal de Nantes à Brest », [en ligne], patrimoine-archives.morbihan.fr, mise en ligne inconnue, consulté le 16.11.2022

81 BIANCHIN Alberta, « Les canaux bretons et l’aménagement du territoire », p.301 Dans Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites / Ministère de la Culture, « Un Canal…Des Canaux », Édition picard, 1986

82 Idem

83 « Les veilleurs du canal : bénévoles et participatifs », Le Télégramme, octobre

La batellerie bretonne est le fruit de l’exploitation du canal par des Hommes et leurs embarcations. Ils sont tout d’abord pionniers. En effet, la batellerie n’existe pas en Bretagne au XIXe siècle, ce sont les mariniers de Loire qui vont les premiers explorer le canal et l’utiliser à des fins commerciales. Leur déracinement fait suite à l’arrivée du chemin de fer parallèle à la Loire qui rend leur activité vaine84. Les villes dont ils proviennent, Montjeansur-Loire, Chalonnes et Ancenis, ont développés toute une économie autour de l’exploitation et du commerce de la chaux. C’est donc la première marchandise transportée par les chalands jusqu’au cœur de la Bretagne. La chaux y est alors employée comme engrais pour fertiliser les sols réputés acides. Afin de ne pas faire le voyage retour à vide, les premiers bateliers achètent du bois, du charbon et des céréales à Pontivy et Malestroit et les acheminent jusqu’à Nantes. En 1837, une cargaison typique chargée par un marinier à Pontivy se compose de :

- 495 tonnes de noir animal85

- 31 tonnes de froment

- 60 tonnes de fer et de fonte

- 11 tonnes de briques et de carreaux

- 80 tonnes d’ardoise

- 64 tonnes de charbon

- 10 tonnes d’épicerie

- 20 tonnes de sable de mer

- 14 tonnes d’avoine

- 280 tonnes de bois de marine

- 6 tonnes de briques réfractaires

- 40 tonnes de chaux

- 3 tonnes de liquide divers86

Le canal n’est donc pas tout d’abord employé dans son entièreté et tel qu’il a été conçu, de Nantes à Brest, mais uniquement sur le secteur Nantes – Pontivy. La figure 24 est une photographie de la famille Bureau qui interrompt le chargement du chaland de bois pour poser. Issu des archives personnelles de la famille Bureau, ce document témoigne aussi de la volonté de certaines familles de documenter leur vie de tous les jours en investissant dans un appareil photo. Dans son reportage, Emmanuel Rousseau fait appel à des témoignages d’anciens mariniers. Ces derniers expliquent la structuration de la batellerie bretonne autour de familles. Tout

85 Un engrais à base d’os calciné

86 CLOUTEAU Jacques et Laurianne, « Le canal de Nantes à Brest, guide du randonneur 360km », Éditions des vieux crayons, 2015

le monde à bord devient marinier par procuration et participe à la navigation et à l’entretien du chaland87. De plus, la vitesse des embarcations de ces premiers pionniers est très réduite, car ils n’ont pas les moyens d’acheter des chevaux de trait. Le remorquage se fait alors « à la bricole »88, c’est-à-dire tiré par un homme ou une femme qui porte un harnais spécial. Interdit progressivement à la fin du XIXe siècle, le halage par cheval de trait s’impose enfin et chaque équipage investit dans un animal. L’huile sur toile peinte par Maurice Grun (fig. 26) illustre l’un de ces équipages qui utilisent la force de l’animal pour tracter l’embarcation. Les vitesses atteintes ne sont pas plus rapides que lors du halage à la bricole, mais le batelier peut désormais économiser ses forces. Les chalands s’agrandissent et contiennent parfois une écurie, un petit poulailler et quelques bacs à légumes. En effet, les bateliers travaillent, vivent et dorment sur leur embarcation et développent des stratégies pour assurer une production agricole et de pêche d’appoint.

À partir de 193089 les chalands sont progressivement motorisés. La vitesse de déplacement est sérieusement accélérée et demande plus d’attention dans le pilotage. Les activités secondaires ne perdurent pas et l’activité se concurrentialise.

87 ROUSSEAU Emmanuel « Canal de Nantes à Brest », documentaire de 65mn, octobre 2017

88 Idem