norte de Chile

Recomendaciones metodológicas para la incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas en la zona norte de Chile.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile.

Inscripción N°: 218815

ISBN: 978-956-6057-45-1

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile . Georgiana Braga-Orillard.

Edición

Maria Colmenares, Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD-Chile.

Esteban Delgado, Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, PNUD-Chile.

Anahí Encina Araya, Coordinadora Nacional de Proyecto AdaptaClima, Chile.

Claudia Apaz Huck, Ingeniera Asesora en Cambio Climático AdaptaClima, Chile.

Paulina Hunt Vergara, Apoyo Comunicacional AdaptaClima, Chile.

Consultores:

Ximena Vargas Mesa.

Eduardo Muñoz Castro.

Joaquín Jorquera Fernández.

Diseño:

Paula Oyarzun Fadic

Colaboran:

Ministerio de Obras Públicas.

• Dirección de Obras Hidraúlicas.

• Dirección General de Obras Públicas.

Copyright © PNUD (2025). Recomendaciones metodológicas para la incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas en la zona norte de Chile. Todos los derechos reservados.

Santiago de Chile. 2025

Recomendaciones metodológicas para la incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas en la zona norte de Chile

El cambio climático sugiere una serie de desafíos para la humanidad, donde la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo es clave para asegurar la pertinencia, factibilidad y sostenibilidad de las soluciones que se propongan para afrontarlos. A pesar de reconocerse esta necesidad, a nivel nacional aún existen vacíos en cuanto a recomendaciones técnicas y prácticas para la implementación del cambio climático en el diseño de infraestructura hidráulica. Si bien existen algunas experiencias a nivel nacional respecto a la incorporación del cambio climático en el diseño de obras, estas son altamente dependientes de la experiencia del consultor, consideran supuestos estacionarios y carecen de propuestas para la reducción y cuantificación de la incertidumbre. En términos internacionales, lineamientos metodológicos disponibles en diferentes regiones reconocen la necesidad de adoptar diferentes métodos de acuerdo con el tipo de obra, se apoyan en productos meteorológicos grillados, la estacionariedad es un supuesto ampliamente cuestionado y se promueve el uso de conjuntos de simulaciones futuras para efecto de cuantificar de manera adecuada la incertidumbre.

Con el objetivo de alinear las metodologías adoptadas a nivel nacional en materia de diseño hidrológico en un contexto de clima cambiante respecto a las experiencias reportadas en la literatura internacional, en el presente trabajo se presentan algunas recomendaciones y lineamientos para tratar las precipitaciones extremas y la consiguiente generación de escorrentía superficial. Se aborda la escala temporal y espacial de precipitación y temperatura, y se presentan metodologías para estimar caudales en cuencas con y sin información fluviométrica, en particular mediante métodos de modelación dinámica, métodos estadísticos, y relaciones empíricas precipitación-escorrentía del tipo hidrograma unitario sintético. Además, se presentan ejemplos aplicados que ilustran la incorporación del cambio climático en la estimación de caudales máximos, precipitaciones extremas y curvas intensidad-duración-frecuencia, con énfasis en la macrozona norte de Chile, aunque los métodos pueden aplicarse globalmente

Los resultados del estudio indican que la modelación hidrológica entrega resultados más consistentes con los observados en la realidad cuando se analiza el periodo histórico, lo que permite suponer que sus proyecciones de cambio hidrológico (i.e., en contexto de clima cambiante) tendrían una menor incertidumbre asociada. El carácter dinámico permite considerar la interacción entre factores como la humedad del suelo previa y durante los eventos de crecida, la posición de línea de nieve, entre otros. En el caso del norte de Chile, se recomienda emplear modelos espacialmente distribuidos o semidistribuidos, que puedan capturar la heterogeneidad espacial de los eventos extremos, los cuales no siempre afectan toda la cuenca de manera uniforme. El desafío viene dado por la transferencia

de parámetros cuando no se cuenta con registros fluviométricos, lo cual sugiere desafíos en esta materia. Por otro lado, los métodos estadísticos y de hidrograma unitario sintético, aunque más simples y de menor complejidad, presentan limitaciones significativas. Estos métodos se desarrollan a partir de relaciones establecidas entre datos históricos de precipitación y escorrentía, lo cual podría condicionar su aplicabilidad en contexto futuro y, adicionalmente, no consideran la heterogeneidad espacial de las precipitaciones. En consecuencia, si bien estos métodos pueden ser útiles en las fases preliminares de análisis, no se recomienda su uso exclusivo para la estimación de crecidas en un contexto de cambio climático sin aplicar algunas modificaciones.

Finalmente, se destaca que, para abordar los futuros cambios en el clima, es necesario adoptar enfoques transdisciplinarios flexibles y apoyados en modelación de los sistemas hidrológicos y el entendimiento de los procesos que condicionan su respuesta ante eventos hidrometeorológicos extremos.

Tabla de contenido

1 Introducción

1.1 Motivación y contexto

1.2 Objetivos y alcances

2 Revisión de antecedentes

2.1 Sobre la importancia de la inclusión del cambio climático

2.2 Normativa y lineamientos para el diseño hidrológico actual en Chile

2.3 Incorporación de la variable cambio climático en el diseño de obras

2.3.1 Experiencias a nivel internacional

2.3.2 Oportunidades y desafíos

2.4 Oportunidades y desafíos

3 Recomendaciones metodológicas para la incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas

3.1 Descripción general

3.1.1 Resumen de decisiones metodológicas

3.1.2 Zona de estudio

3.2 Análisis de estadísticas de eventos hidrometeorológicos extremos

3.3 Estimación de precipitaciones representativas del dominio de estudio

3.3.1 Precipitación total y efectiva

3.3.2 Distribución temporal de precipitación

3.3.3 Área pluvial y nival durante eventos de precipitación extrema

3.4 Uso de regresiones lineales para estimaciones de crecidas

3.5 Modelación hidrológica

4

3.6 Selección de escenarios y modelos de cambio climático

3.7 Selección de ventanas futuras de evaluación

3.8 Escalamiento y corrección de sesgo

3.9 Cálculo de crecidas en clima cambiante

3.10

Cuantificación de incertidumbre

3.11 Alcances y limitaciones

Ejemplos de aplicación de las recomendaciones metodológicas

4.1

Estimación de crecidas mediante modelación hidrológica

4.2 Estimación de frecuencia de crecidas mediante métodos estadísticos

4.3 Estimación de crecidas mediante método de hidrograma unitario sintético (HUS)

4.4

Estimación de curvas intensidad-duración-frecuencia

5 Consideraciones y pertinencia de la incorporación del cambio climático en el diseño de infraestructura hidráulica

5.1 La necesidad de actualización de ajustes y relaciones estadísticas

5.2 El valor informativo de las estadísticas pasadas para proyectar el futuro

5.3 El uso de percentiles para cuantificar incertidumbre y sus implicancias prácticas

5.4

Impactos metodológicos en la estimación de caudales máximos de crecida

5.5 El valor agregado de enfoques transdisciplinarios

6 Síntesis y conclusiones

Índice de Tablas

Tabla 2.1: Periodos de retorno para diseño y verificación.

Tabla 2.2: Resumen de normativa y lineamientos para el diseño hidrológico en Chile.

Tabla 4.1: Promedio de las eficiencias de los caudales diarios obtenidas mediante la técnica de transferencia de parámetros.

Tabla 4.2: Cuencas seleccionadas para la regresión.

Tabla 4.3: Valores curva número promedioa escala de cuenca para condición seca, normal y húmeda extraídos desde GCN250 para la cuenca del río Lluta en Panamericana y sus subcuencas con controles fluviométricos.

Tabla 4.4: Coeficientes de duración (CD) para diferentes duraciones asociados a las cuencas en el río Lluta.

Tabla 4.5: Parámetros para la configuración del hidrograma unitario sintético (HUS) SCS asociado a las subcuencas controladas del río Lluta.

Tabla 4.6: Caudales máximos instantáneos para las cuencas del río Lluta en el periodo histórico y proyecciones futuras derivadas de 29 GCMs del CMIP6 en escenario ssp5-8.5 escaladas y corregidas por sesgo usando el método MBCn y el producto grillado CR2Met v2.5 como referencia climática.

Tabla 4.7: GCMs con diferencias porcentuales absolutas menores al 25% en el análisis de frecuencia en el periodo histórico 1991-2020 respecto a CR2Met. En negrita se identifican los modelos recomendados por Gateño et al. (2024) para la macrozona Norte Grande de Chile.

Tabla 5.1: Resultados de los caudales medios diarios máximos obtenidos mediante los métodos de Modelación Hidrológica, Regresión e Hidrograma Sintético Unitario en periodo histórico.

Índice de Figuras

Figura 2.1: Factores que determinan impactos ambientales de un proyecto.

Figura 2.2: Conceptualización de los elementos en la estimación de caudales de crecida.

Figura 2.3: Consideraciones clave para el desarrollo de factores de cambio delta (Δ) en Canadá.

Figura 2.4: Esquema metodológico del enfoque tradicional para el estudio de crecidas, donde el orden del análisis de probabilidad y el cálculo de la precipitación promedio puede cambiar según el autor.

Figura 3.1: Esquema general de las decisiones a considerar en el desarrollo de un estudio hidrológico orientado a la estimación de precipitaciones extremas y crecidas en un contexto de clima cambiante.

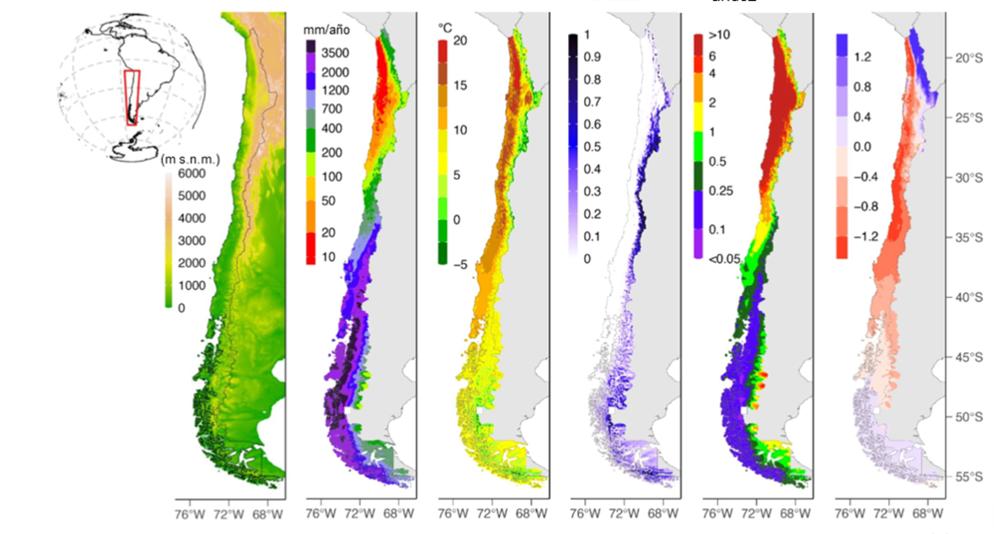

Figura 3.2: Atributos fisiográficos y climáticos promedio en el período 1980-2014 para Chile continental: (a) elevación, (b) precipitación anual, (c) temperatura media, (d) fracción de nevadas, (e) índice de aridez, y (f) p-seasonality (estacionalidad de la precipitación).

Figura 3.3: Ejemplo de valores curva número (CN) para condiciones antecedentes de humedad seca (Tipo I), normal (Tipo II) y húmeda (Tipo III) obtenidos desde el producto GCN250. Se incluyen los contornos de las cuencas (de norte a sur) del río Copiapó, Huasco y Elqui en sus controles fluviométricos más próximos a la desembocadura.

Figura 3.4: Coeficiente de duración (CD) estimados para duraciones de a) 1, b) 6, c) 12, d) 24 y e) 48 hrs.

Figura 3.5: Coeficientes para la estimación de coeficiente de duración (CD) asociados a la transformación de máxima precipitación diaria (Pd) en máxima precipitación en “D” horas en el Norte de Chile.

Figura 3.6: Clúster de distribuciones temporales de precipitación representativas del dominio de estudio.

Figura 3.7: Ejemplo de distribuciones de precipitación propuestas para eventos de duración 24 hrs en clúster 1.

Figura 3.8: Incorporación de cambios en la línea de nieve según temperaturas durante los eventos de precipitación, gradiente de temperatura durante el evento o teórico para la zona, isoterma cero y curva hipsométrica.

Figura 3.9: Esquema de escenarios de trayectorias socioeconómicas compartidas (SSPs) del proyecto CMIP6 y comparación con escenarios del proyecto CMIP5 (RCPs).

Figura 3.10: Representación del paradigma de la “cascada de incertidumbre” y opciones metodológicas clave para la evaluación de los impactos del cambio, y cómo se combinan sus incertidumbres en una envolvente proyectada.

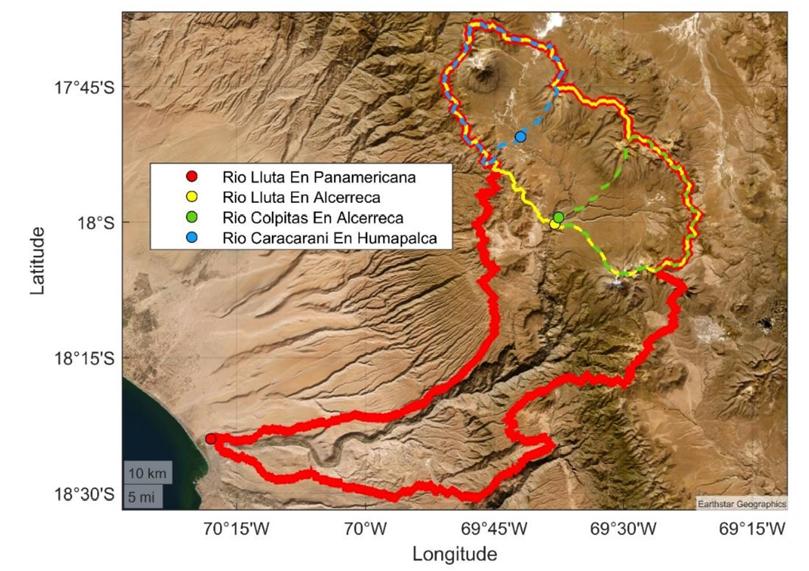

Figura 4.1: Cuenca del Río Lluta, utilizada como zona de estudio para la modelación

hidrológica y las proyecciones de impactos del cambio climático en caudales máximos de crecida. Las líneas y puntos indican las delimitaciones de la cuenca y su estación fluviométrica.

Figura 4.2: Eficiencias obtenidas con cada modelo, tanto para calibración como validación.

Figura 4.3: Flujo base previo a las crecidas máximas anuales, obtenido mediante la modelación hidrológica.

Figura 4.4: Resultados de las eficiencias calculadas mediante la técnica de regionalización en periodos de calibración y validación para cada modelo.

Figura 4.5: Simulación suponiendo que no existiese información fluviométrica. A modo de ejemplo se presenta la simulación de una crecida ocurrida en 2012.

Figura 4.6: Máximos caudales medios diarios anuales derivados de la modelación hidrológica utilizando 29 GCMs.

Figura 4.7: Caudales medios diarios máximos según diferentes periodos de retorno según escenario SSP5-8.5 y 29 GCMs, para periodo estival e invernal.

Figura 4.8: Cuencas seleccionadas para la regresión junto con sus diferentes atributos: a) corresponde a la precipitación media anual, b) corresponde a la escorrentía media anual, c) corresponde al índice de aridez, d) corresponde al área total, e) corresponde a la elevación media, y, f) corresponde al porcentaje de cobertura de nieve de cada cuenca.

Figura 4.9: Resultados de la regresión. Los colores indican el periodo de retorno utilizado, mientras que la línea azul corresponde a la regresión exponencial es escala logarítmica.

Figura 4.10: Resultados de la regresión. Los colores indican el periodo de retorno, mientras que la línea azul representa el ajuste perfecto con una banda de confianza del 20%.

Figura 4.11: Errores de la verificación de la regresión en términos de porcentaje de error de cada cuenca (a) y de manera general (b).

Figura 4.12: Valores curva número espacialmente distribuidos para condición seca (Tipo I), normal (Tipo II) y húmeda (Tipo III) extraídos desde GCN250 para la cuenca del río Lluta en Panamericana.

Figura 4.13: Distribuciones de precipitación representativas para la cuenca del río Lluta en Panamericana y sus subcuencas. Considerando que la mayor parte de la cuenca se asocia al cluster 2, se considera este como representativo del dominio completo.

Figura 4.14: Comparación entre máxima precipitación diaria total y efectiva en el periodo 1991-2020 para la cuenca río Colpitas en Alcérreca. (a) Comparación entre valores máximos anuales, (b) Comparación entre precipitaciones asociadas a periodos de retorno.

Figura 4.15: Resultados análisis de frecuencia de máxima precipitación diaria anual efectiva para el periodo histórico y proyecciones futuras en las subcuencas del río Lluta.

Figura 4.16: Hidrograma de escorrentía directa asociados a precipitaciones en 24 horas, percentil 50% de la distribución de precipitación, y periodo de retorno 100 años.

Figura 4.17: Ejemplo de series de máxima precipitación anual en diferentes bloques de duración obtenidas a partir de la interpolación de ERA5 a la estación Antofagasta para el periodo 1950-2023.

Figura 4.18: Curvas IDF derivadas mediante ERA5 para la estación Antofagasta en periodo 1991-2020.

Figura 4.19: Resultados de análisis de frecuencia de máxima precipitación diaria anual en el periodo histórico (1991-2020), futuro cercano (2035-2064) y lejano (20652094) para la estación Antofagasta según producto de referencia CR2Met v2.5 y 29 GCMs CMIP6 para el escenario ssp5-8.5.

Figura 4.20: Diferencia entre resultados de análisis de frecuencia para el periodo histórico asociado a CR2Met y los diferentes GCMs estudiados interpolados a la estación Antofagasta.

Figura 4.21: Resultados de análisis de frecuencia de máxima precipitación diaria anual en el periodo histórico (1991-2020), futuro cercano (2035-2064) y lejano (20652094) para la estación Antofagasta según producto de referencia CR2Met v2.5 y 14 GCMs CMIP6 para el escenario ssp5-8.5 filtrados según sesgo en periodo histórico.

Figura 4.22: Ejemplo de curvas IntensidadDuración asociadas a periodos de retorno 10 y 100 años en la estación Antofagasta para el

periodo histórico (1991-2020), futuro cercano (2035-2064) y lejano (2065-2094).

Figura 5.1: Parámetros de ajuste de curvas IDF para la estación Antofagasta calculados para subperiodos móviles de 30 años entre 1950 y 2023 a partir de las estadísticas derivadas de ERA5.

Figura 5.2: Máximas precipitaciones diarias (Pd) por periodo de retorno en el periodo 19712020 estimadas para los subperiodos 19712000, 1981-2010, y 1991-2020. a) Resultados absolutos en mm, b) diferencias porcentuales respecto al periodo 1971-2020.

Figura 5.3: GCMs asociados a los percentiles 25,50 y 75% según diferentes periodos de retorno y subperiodos para las estadísticas en la estación Antofagasta. La inexistencia de círculos (NA) se refiere a la correspondencia del GCM con percentiles diferentes a los de interés.

Figura 5.4: Esquema de la conexión entre la producción de conocimiento científico y manejo de los problemas sociales a través de la transdisciplinariedad.

Glosario

AF

Análisis de frecuencia.

CMIP

Proyecto de Intercomparación de modelos acoplados (siglas en inglés).

CMP

Crecida Máxima

Probable (generada por la precipitación máxima probable).

DEM

Modelo de elevación digital (siglas en inglés).

EPE

Evento de precipitación extrema.

FDP

Función de densidad de probabilidad (PDF en inglés).

PEA

Probabilidad de excedencia anual (AEP en inglés)

PMP

Precipitación

FDPA

Función de densidad de probabilidad acumulada (CDF en inglés).

Máxima Probable. RCP

Trayectorias de concentraciones representativas (siglas en inglés).

GCM

Modelo de circulación general (siglas en inglés).

SSP

Trayectorias socioeconómicas compartidas (siglas en inglés).

Instituciones:

DGA : Dirección General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas, Chile.

DGOP : Dirección General de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, Chile.

DOH : Dirección de Obras Hidráulicas, Ministerio de Obras Públicas, Chile.

IPCC : Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (siglas en inglés).

MMA : Ministerio del Medio Ambiente, Chile.

MOP : Ministerio de Obras Públicas, Chile.

PNUD : Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP por sus siglas en inglés).

SEA : Servicio de Evaluación Ambiental, MMA, Chile.

SEIA : Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEA, MMA, Chile.

WMO : OMM – Organización Meteorológica Mundial (siglas en inglés).

01 INTRODUCCIÓN

1.1 Motivación y contexto

Para adaptarse al cambio climático es necesario una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, la cual debe considerar diferentes escenarios futuros posibles para asegurar la pertinencia, factibilidad y sostenibilidad de las soluciones que se propongan. Desde hace algunas décadas el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y la comunidad científica internacional han trabajado en el desarrollo (y actualización) de potenciales trayectorias de las emisiones de gases de efecto invernadero y, con ello, anticiparse a la evolución del clima futuro, de manera tal de contar con lineamientos respecto a los impactos de cambios en el clima.

En 2013, el IPCC presentó una gama de escenarios de Trayectorias Representativas de Concentración (RCP por sus siglas en inglés) de gases de efecto invernadero, los cuales abarcan desde una condición de mayor severidad y menor acción de mitigación (i.e., RCP 8.5) a una de menor severidad y mayor acción de mitigación (i.e., RCP 2.6). Estos escenarios han servido como insumo para diferentes centros de investigación (e.g., NCAR, EE. UU.; BCC, China), los cuales han empleado dichas directrices para generar simulaciones del sistema atmosférico apoyados en modelos numéricos denominados Modelos de Circulación General (GCM, por sus siglas en inglés) y, así, proyectar cambios en diferentes variables meteorológicas como, por ejemplo, temperaturas extremas, precipitación, entre otras. Para facilitar el estudio del cambio climático, las simulaciones generadas por los diferentes centros de investigación se incluyen en la quinta fase

del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados – CMIP5 (Taylor et al., 2012). En 2021, se presentan los resultados de la sexta fase del proyecto, CMIP6 (IPCC, 2021; O’Neill, 2016), donde se introducen trayectorias socioeconómicas que, junto a trayectorias de concentración representativas, originan los escenarios SSP, siendo el SSP5–8.5 de mayor gravedad un escenario de desarrollo futuro basado en el uso de combustibles fósiles.

La variabilidad natural del clima y los futuros cambios climáticos que puedan alterar la intensidad de las precipitaciones o la duración de las tormentas tendrá consecuencias para la infraestructura hidráulica diseñada bajo el supuesto de estacionariedad (Teegavarapu, 2013). Para Chile y el mundo, diferentes estudios muestran un futuro de condiciones extremas (e.g., Bambach et al., 2021; MMA, 2014; Trenberth, 2011), donde, por ejemplo, se proyectan aumentos de temperaturas, aumentos en la intensidad de precipitación, aumentos en la ocurrencia y persistencia de sequías meteorológicas, entre otras. En este contexto, aumentos de la intensidad de precipitación pueden traer consigo la ocurrencia de crecidas y, de darse las condiciones, flujos aluvionales. Así, el cambio climático constituye una amenaza que puede poner en riesgo la seguridad de un territorio de no tomarse las medidas de adaptación adecuadas.

Si bien los modelos de cambio climáticos permiten evaluar los cambios de diferentes variables meteorológicas dados diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y decisiones socioeconómica y políticas asociadas a la acción climática (i.e., mitigación y adaptación), estos no son pronósticos, sino que potenciales trayectorias futuras. En consecuencia, resulta importante identificar qué modelos son más adecuados para caracterizar la climatología histórica y futura de un

sector de interés, lo cual sugiere adoptar estrategias para su selección. Asimismo, al contar con diferentes casos de estudio (i.e., diferentes modelos combinados con diferentes escenarios), los análisis vinculados a cambio climático no pueden entregar un resultado único y es necesario incluir la incertidumbre asociada, lo cual se propaga en los diferentes niveles de la cadena de análisis de cambio climático y, sin lugar a duda, a las decisiones que se deben adoptar. Así, la incorporación de la incertidumbre atribuida al cambio climático es clave en el diseño de las nuevas obras hidráulicas y, a la vez, la verificación de la seguridad de la infraestructura hidráulica existente, diseñada usando los antecedentes históricos bajo el supuesto de estacionariedad.

En Chile, se reconoce la necesidad de incorporar la componente cambio climático y sus impactos en la disponibilidad de recursos hídricos, eventos extremos de precipitación y crecidas, vegetación, flora y fauna, entre otros. A muestra de ello, desde la suscripción de Chile a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en la cumbre de Río 1992, se han elaborado diferentes acuerdos a nivel nacional (e.g., planes de acción, estrategias de adaptación), comunicaciones a la CMNUCC, y estudios mandatados por organismos públicos para analizar los potenciales impactos del cambio climático en el país, así como propuestas de alternativas para su mitigación y adaptación. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de los avances a la fecha, no existen recomendaciones para la incorporación de cambio climático orientado al diseño de infraestructura hidráulica.

Ante la necesidad de contar con lineamientos que permitan incorporar la componente cambio climático en el diseño y verificación de infraestructura hidráulica, el Programa de las Naciones Unidas para

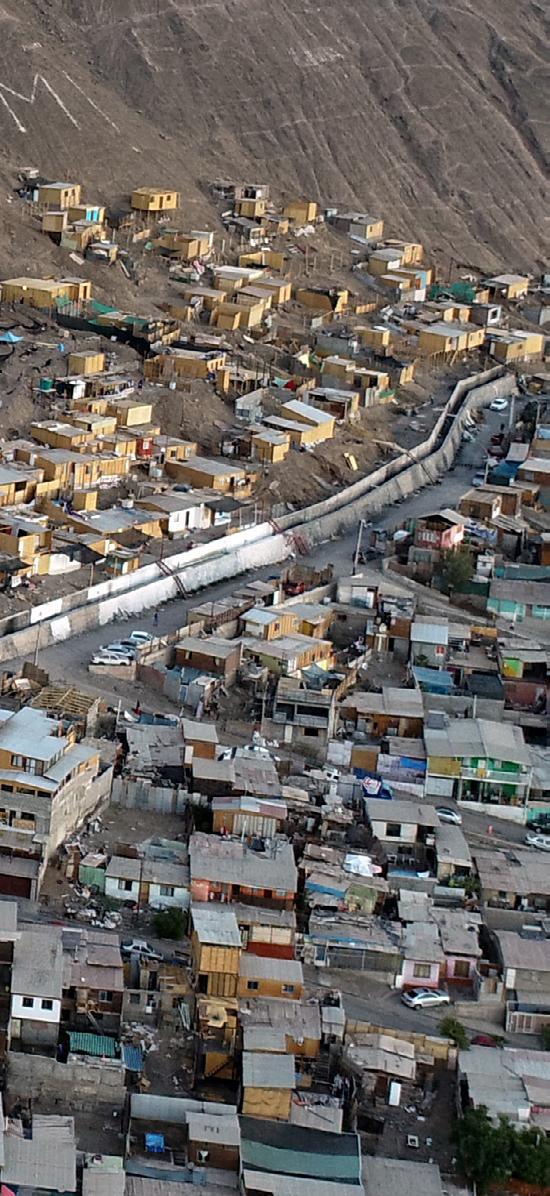

el Desarrollo (PNUD o UNDP por sus siglas en inglés) ha impulsado un proyecto orientado al desarrollo de dichos lineamientos, el cuál debe estar alineado con las recomendaciones a nivel internacional y los avances científico-tecnológicos. Considerando la dificultad que representa por la escasez de información hidrometeorológica, las diferencias en la fisiografía de sus cuencas, y los patrones meteorológicos que condicionan la generación de eventos de precipitación extremos y crecidas (e.g., precipitaciones frontales y/o convectivas dependiendo de la ubicación), el presente documento considera como caso de análisis la zona norte de Chile. De este modo, se busca entregar recomendaciones metodológicas para la incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas aplicados de manera práctica a la zona norte de Chile (17°S – 32°15’S), que comprende las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

1.2 Objetivos y alcances

El objetivo general del presente documento radica en entregar recomendaciones metodológicas a especialistas, consultores, profesionales institucionales y tomadores de decisiones para la incorporación de la variable cambio climático en el diseño de obras hidráulicas. En términos específicos, además de las recomendaciones metodológicas, se busca realizar una revisión de antecedentes a nivel internacional y nacional en materia de diseño hidrológico en contexto de clima cambiante, así como la implementación de las recomendaciones en casos

prácticos de estudio. Considerando los desafíos que sugiere la zona, los ejemplos de aplicación se centran en la macrozona Norte de Chile.

El documento no constituye una “receta” para la incorporación del cambio climático en el diseño de infraestructura hidráulica desde el punto de vista hidrológico, sino que entregar recomendaciones que puedan orientar la toma de decisiones metodológicas. Esto, reconociendo que los avances científicos y tecnológicos pueden ofrecer nuevas y mejores alternativas para abordar el problema, y la propuesta de recomendaciones fijas atenta contra el principio de adaptabilidad que sugiere un futuro en contexto de clima cambiante.

02 Revisión de antecedentes

Esta sección da cuenta de los antecedentes principales de una selección de trabajos desarrollados a nivel internacional y nacional ilustrativos de las estrategias adoptadas a la fecha para la incorporación del cambio climático al diseño de infraestructura hidráulica. Con esto, se espera entregar una visión general del estado del arte del tema en cuestión y, así, poder destacar algunas oportunidades de mejora y desafíos pendientes asociados a la materia. Se debe tener en cuenta que, considerando la vasta disponibilidad de documentos, esta revisión de antecedentes no está orientada a entregar definiciones de cambio climático, sino que a ilustrar como dicha componente se traduce desde la teoría a la práctica en el diseño de obras.

2.1 SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

A pesar de la necesidad y el deseo de incorporar la componente de cambio climático tomando en consideración la amenaza que este sugiere a la infraestructura hidráulica, a la fecha, no existen lineamientos claros en el contexto nacional de cómo hacerlo. Más aún, la diversidad hidroclimática de Chile sugiere desafíos adicionales enfocados en la búsqueda de una estrategia que sea generalizable a todo el territorio. A continuación, se revisan algunos casos de aplicación reportados en estudios impulsados por agencias gubernamentales y experiencias internacionales. Cabe mencionar que la revisión se concentra en el diseño hidrológico y la generación de crecidas, no obstante, existen otros extremos meteorológicos que pueden condicionar la seguridad de la infraestructura hidráulica y que debiesen ser estudiados. Ejemplo

de ello es la velocidad de viento, variable empleada para el cálculo de la revancha por oleaje en embalses. Asimismo, la ocurrencia conjunta de diferentes eventos hidrometeorológicos extremos (e.g., precipitaciones intensas combinado con condiciones cálidas en cuencas con influencia nival) podría aumentar los impactos asociados a estos, razón por la cual es importante considerar la naturaleza multivariada de, en el caso de interés, las crecidas.

2.2 NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO HIDROLÓGICO ACTUAL EN CHILE

En Chile existen diferentes lineamientos para el diseño hidrológico, los cuales, desafortunadamente, se consideran como guías normativas que, si bien garantizan un estándar mínimo, limitan la aplicación de nuevas alternativas para abordar la estimación de precipitaciones y caudales para el diseño de infraestructura. Uno de los principales documentos corresponde al denominado “Manual de cálculo de crecidas” (DGA, 1995), el cual tuvo por objetivo mejorar la estimación de caudales extremos en cuencas del país con escasa o nula información fluviométrica. Esto mediante el empleo de fórmulas o procedimientos sencillos pero confiables, que pudieran ser aplicados con facilidad en el diseño de obras hidráulicas de pequeña a mediana envergadura. Allí se analizaron distintos métodos de uso habitual en el país, con el objetivo específico de probarlos, seleccionarlos y validar los más adecuados. Entre estos, se incluyó el análisis de frecuencias regional tanto para caudales máximos como mínimos y la fórmula racional y de Verni y King para caudales máximos de origen pluvial. Para cada uno de estos métodos se validaron

los parámetros que los definen, y entregaron recomendaciones para la determinación de sus valores. Es interesante notar la determinación de zona homogéneas para el análisis de frecuencia regional, que se realizó sobre los valores de caudales medios diarios máximos anuales en los períodos pluvial y deshielo, definiendo a base de un coeficiente regional su transformación a caudal máximo instantáneo. Adicionalmente, se realizó el análisis de la estimación de hidrogramas de origen pluvial usando como función de transferencia los hidrogramas unitarios tipo Linsley y tipo Gray. Dado lo determinante que resulta en la generación de la escorrentía directa la infiltración de la lluvia, se propuso una metodología para estimar el monto de precipitación efectiva de una tormenta mediante el empleo del Método de la Curva Número. A pesar de los años transcurridos, la mayor cantidad de información disponible y los avances tecnológicos, el documento sigue vigente sin modificaciones ni actualizaciones desde su publicación.

Otro de los documentos importantes en materia de diseño hidrológico corresponde al Volumen N°3 del

Manual de Carreteras (MOP, 2024), documento que se actualiza parcialmente año a año. En particular, en el volumen se presentan políticas, criterios, procedimientos, instrucciones y recomendaciones involucrados en un diseño vial. La sección de Hidrología presenta metodologías y criterios de estimación de caudales de diseño de obras de drenajes de la carretera y de la faja de camino. Se incluyen los criterios de diseño, sus hipótesis, posibilidades de aplicación y limitantes, de manera que el proyectista deba escoger los métodos apropiados al problema y característica del lugar e información disponible. Los procedimientos incluidos en el manual se refieren principalmente a la estimación de crecidas provocadas por lluvia sin incluir el derretimiento de nieve (i.e., crecidas pluviales). Se indican, según el tipo de obra, los periodos de retorno asociados al diseño y verificación, considerando el riesgo de falla según la vida útil (ver Tabla 2.1).

Tabla 2.1: Periodos de retorno para diseño y verificación.

Tipo de Obra Tipo de Ruta

Puentes y Viaductos(1)

Alcantarillas (S>1,75 m2) o H terraplén ≥10 m y estructuras enterradas(2)

Alcantarillas (S<1,75m2)

Drenaje de la Plataforma

Defensas de Riberas

Carreteras

Caminos

Carreteras

Caminos

Carreteras Caminos Carreteras Caminos

Periodo de Retorno (T; años)

Vida útil supuesta (n; años)

(1) En el caso de viaductos el cálculo de caudales en crecidas está destinado a calcular la socavación en las fundaciones de las pilas. Iguales T se emplearán para el cálculo de socavaciones en puentes.

(2) Las alcantarillas de drenaje construidas bajo terraplenes de altura≥10 m deben diseñarse para estos períodos de retorno cualquiera que sea su sección. En esta misma categoría se clasificarán las estructuras proyectadas bajo nivel del terreno natural circundante, destinadas al cruce desnivelado de dos vías.

(3) Para la etapa de diseño de puentes y defensas de riberas, la revancha mínima asociada a la cota de aguas máximas para el período de retorno de diseño debe ser de 1,0 m.

(4) Para la verificación hidráulica de puentes se considerará que la revancha asociada a la cota de aguas máximas para el periodo de retorno de verificación puede reducirse a 0,3 m.

Fuente: MOP (2024).

En el Manual de Carreteras (MOP, 2024) se enfatiza la necesidad de contar con información histórica para estimar la recurrencia de estos eventos durante la vida útil de la obra (i.e., periodo futuro). Así, se describen las observaciones y registros que se pueden realizar (y utilizar) para el estudio de probabilidades de las variables hidrológicas, indicando que los procedimientos correspondientes se encuentran en el Volumen N°2 del mismo documento. Parte de la sección de Hidrología también está dedicada a describir la metodología para realizar el análisis de frecuencias de las variables hidrológicas de interés. También se incluyen definiciones y conceptos asociados a la obtención de las curvas Intensidad-DuraciónFrecuencia (curvas IDF). Allí se presentan tanto las intensidades de lluvia asociadas a periodos de retorno (T) entre 10 y 100 años, para lluvias de duración entre 1 y 24 horas como los coeficientes de duración para T=10 años y los coeficientes de frecuencia hasta T=200 años, en 36 estaciones distribuidas a lo largo del país. Adicionalmente, el documento muestra la relación entre lluvia máxima diaria (Pd) y lluvia máxima en 24 horas (P24) sugiriendo, a base de los registros en 14 estaciones pluviográficas ubicadas entre la Región de Coquimbo y la Región de Los Lagos, el valor 1,1 para estos efectos (i.e., P24 = 1,1*Pd). Por otra parte, para la estimación de lluvias e intensidades con duración menor que 1 hora se sugiere el uso de la fórmula de Bell que data del año 1969, mostrando su aplicabilidad en el país. También se presenta el método racional para ser aplicado en cuencas pequeñas (áreas menores a 25 km2) incluyéndose los valores del coeficiente de escorrentía para T=10 años. A su vez se presentan los métodos descritos en el Manual de cálculo de crecidas (DGA, 1995) y se agregan otros métodos de análisis regional como el del USG y el de momentos ponderados por probabilidad.

En términos de hidrología urbana, la principal referencia corresponde al “Manual de drenaje urbano” (DOH, 2013). Dicho documento apunta a orientar el desarrollo de los proyectos de drenaje urbano en el país, incluyendo elementos como la planificación, diseño, construcción, conservación y operación de las redes de drenaje de aguas lluvias. Para la caracterización climática, en particular relacionada a precipitaciones de diseño, se presentan las condiciones medias de algunas variables en ciudades con Planes Maestros de Aguas Lluvias, a base de documentos que datan de 1987 a 2001. También se mencionan los efectos del transporte de sedimentos considerando la morfología de los sistemas fluviales, la capacidad de transporte de sedimentos, los efectos de la urbanización y el transporte de sedimentos en las redes de drenaje, zonas inundables y riesgos naturales. Igualmente se definen las propiedades de las tormentas (i.e., duración, magnitud, intensidad, hietograma, variación espacial y probabilidad de ocurrencia) y describe la metodología de determinación de curvas IDF usando los coeficientes de duración y frecuencia generalizados propuestos por DGA (1991) en zonas donde no se cuenta con registros de precipitación, sugiriendo que, para lluvias menores a 1 hora, se adopte la fórmula de Bell.

En materia de cambio climático, si bien se reconoce la necesidad de su incorporación, los lineamientos existentes abordan esta componente desde una perspectiva conceptual y holística. El primer documento oficial en esta materia corresponde a la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA; SEA, 2023a). Allí se busca entregar criterios e instaurar una metodología para la evaluación ambiental de proyectos y actividades en un contexto de cambio climático y adaptación y

mitigación climática. En el documento se presentan de manera complementaria antecedentes del cambio climático y los alcances generales de la evaluación de impacto ambiental, incluyendo la siguiente metodología para incorporar consideraciones de cambio climático previo al ingreso al SEIA. Asimismo, se destaca la importancia de la descripción del proyecto e identificación de los factores generadores de impacto los que, como se muestra en la Figura 2.1, incluyen localización, temporalidad, extracción y uso de recursos naturales, mano de obra, suministro y transporte, descarga de contaminantes al medio ambiente, y objetivo del proyecto.

En línea con la publicación de la guía Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2023a), se publicó la guía “Criterio de evaluación en el SEIA: Cambio climático

en la evaluación ambiental del recurso hídrico” (SEA, 2023b). Dicho documento tuvo por objetivo entregar una metodología para proyectar los cambios de precipitación y temperatura producto del cambio climático, estableciendo para ello una zonificación de Chile y los porcentajes de cambio de precipitación para cada zona. Así, tomando como base las series de precipitación y temperatura del periodo histórico (1980-2010) y futuro (20352065) proyectadas por los Modelos de Circulación General (GCM por sus siglas en inglés) incluidos en la plataforma ARClim, se recomienda seleccionar el valor asociado a las probabilidades p25 o p75, dependiendo de con cual de estos se produce una mayor magnitud o duración del impacto que se pretende proyectar. Adicionalmente, se hace notar que los valores expuestos corresponden a los efectos del cambio climático sobre la magnitud

Figura 2.1: Factores que determinan impactos ambientales de un proyecto. Figura 2.1: SEA (2023a).

LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIDAD

Partes del proyecto

OBRAS

Requerimientos para la ejecución:

Mano de Obra Suministros

Extracción y uso de RRNN Transporte

Emisiones

Enfluentes

Residuos

ACCIONES

Objetivo del proyecto:

Productos Servicios

debe revisar la forma en que se está abordando este desafío tanto a nivel internacional como nacional a modo de proveer recomendaciones alineadas con las experiencias allí reportadas. a escala temporal de años, entonces se podrá, justificadamente, utilizar supuestos para determinar variaciones a dichos valores y, también, será posible utilizar otras alternativas para determinar proyecciones de las variables hidrometeorológicas, con la debida justificación. Además, se destaca que la metodología y valores presentados serán válidos mientras este documento no sea actualizado, independiente de potenciales actualizaciones en ARClim.

En conclusión, los antecedentes presentados muestran que no existen recomendaciones para la incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas y en el estudio de eventos hidrometeorológicos extremos a nivel nacional (ver resumen en Tabla 2.2). Más aún, se deja entrever la rigidez y dificultad que existe para la actualización de ciertos lineamientos metodológicos, a pesar del transcurso del tiempo, la aparición de nuevas metodologías, herramientas de análisis, avances científico-tecnológicos y desafíos a nivel nacional e internacional. En este sentido, en vez de asegurar procedimientos mínimos, los documentos antes mencionados limitan la implementación y desarrollo de nuevos enfoques. Considerando la forma en que se estructuran estos manuales y la necesidad de incorporar la componente cambio climático para aumentar la resiliencia de las obras hidráulicas, se

2.3 INCORPORACIÓN DE LA VARIABLE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISEÑO DE OBRAS

Los cambios en la magnitud de los caudales de diseño en un contexto de clima cambiante tienen impactos directos sobre la estimación de parámetros de diseño asociados diferentes elementos de la infraestructura hidráulica. Ejemplo de ello corresponde a la estimación de las velocidades de flujo y aceleración a través de un puente, los cuales son definidos principalmente por el caudal máximo, y condicionan la socavación y erosión alrededor de los pilares y estribos de los puentes, considerada la principal causa de fallas en estos. Así, resulta importante considerar esta componente en el diseño hidráulico a modo de aumentar la resiliencia de estas obras. A continuación, se revisan experiencias internacionales y nacionales vinculadas a la incorporación de la componente cambio climático en el diseño de infraestructura hidráulica.

Documento Objetivo principal

Métodos de estimación de caudales

Manual de cálculo de crecidas (DGA, 1995)

Mejorar la estimación de caudales extremos en cuencas con escasa o nula información fluviométrica.

Análisis de frecuencia regional para caudales máximos y mínimos. Fórmula racional. Fórmulas de Verni y King. Método Curva Número.

Manual de Carreteras, Volumen N°3 (MOP, 2024)

Diseño hidrológico para obras viales.

Manual de drenaje urbano (DOH, 2013)

Orientar el desarrollo de proyectos de drenaje urbano.

Métodos de análisis de frecuencias para curvas IDF. Método racional para cuencas pequeñas. Fórmula de Bell. Métodos del Manual DGA 1995 y otros.

Curvas IDF basadas en DGA (1991). Fórmula de Bell para lluvias menores a 1 hora.

Incorporación del cambio climático

Nivel de detalle metodológico

No incluido. Moderado. Incluye ecuaciones generales, pero falta personalización a nivel de microcuencas.

Aplicabilidad en zonas específicas

Enfocado en zonas rurales y cuencas naturales; escaso enfoque en áreas urbanas.

Restricciones reconocidas Oportunidades de mejora

No incorpora variaciones climáticas ni efectos dinámicos de urbanización.

Actualizar el enfoque incorporando simulaciones continuas y análisis físico para mejorar precisión, incluyendo cambio climático.

Perspectiva conceptual, incorpora zonificación y porcentajes proyectados (SEA, 2023).

Alto. Detalle en las curvas IDF, pero con limitada cobertura espacial.

Funciona mejor en zonas viales con datos históricos sólidos; limitado en áreas rurales sin estaciones.

Curvas IDF pueden no ser representativas en escenarios de cambio climático severo.

Implementar simulaciones con modelos climáticos para IDF proyectadas, especialmente para eventos extremos poco frecuentes.

No incluido, aunque se reconoce necesidad futura.

Bajo. Falta desarrollo metodológico para áreas urbanas complejas con alta heterogeneidad.

Enfocado en zonas urbanas planificadas; restringido en áreas densamente urbanizadas y de crecimiento no controlado.

No aborda escenarios dinámicos de urbanización futura ni efectos de infraestructuras ya construidas.

Incorporar factores de cambio delta para escenarios urbanos futuros y adaptar métodos a proyecciones más finas de eventos de precipitación intensa.

Tabla 2.2: Resumen de normativa y lineamientos para el diseño hidrológico en Chile.

Guías SEIA (SEA, 2023a, SEA, 2023b)

Incorporar cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos.

Proyecciones basadas en modelos de circulación general (GCM). Selección de valores p25 y p75 según mayor impacto.

Fuente: Elaboración propia

Incorporado como componente central. Alto. Presenta alta flexibilidad y capacidad para adaptar metodologías a diferentes condiciones.

2.3.1 EXPERIENCIAS A NIVEL INTERNACIONAL

2.3.1.1 LINEAMIENTOS PRÁCTICOS PARA LA INCORPORACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DISEÑO DE OBRAS

En materia de lineamientos prácticos para la incorporación del cambio climático en la estimación de caudales de crecida, el trabajo realizado por Wasko et al. (2021) es, a la fecha, el más completo pues comparan los lineamientos disponibles en diferentes regiones del mundo (e.g., Australia, El Salvador, Vietnam, Inglaterra, Bélgica, etc.). Según Wasko et al. (2021), y la evidencia reportada en la literatura, la incorporación de la variable cambio climático sugiere la alteración de las probabilidades estimadas a partir de información del pasado o “histórica”, pudiendo desplazar dichas probabilidades fuera de la envolvente de la variabilidad histórica (i.e., eventos asociados a una misma probabilidad de ocurrencia podrían tener mayor/menor magnitud en el futuro respecto a los registros históricos). Destacan que la incorporación de escenarios de cambio climático posee una “incertidumbre profunda” que (por definición) no

Amplia aplicabilidad, pero con dependencia a los datos climáticos disponibles para cada región.

Falta estandarización para escenarios extremos e incertidumbre asociada a modelos climáticos.

Avanzar hacia la integración de incertidumbre profunda en evaluaciones de impacto y realizar análisis de sensibilidad con escenarios extremos modelados.

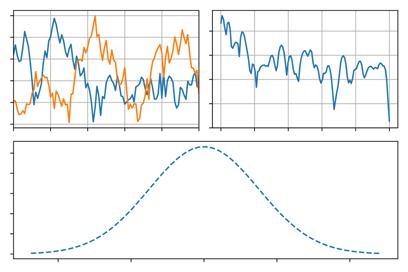

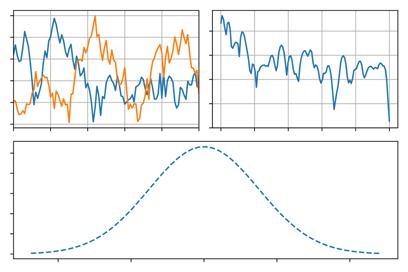

se puede caracterizar mediante distribuciones de probabilidad. En consecuencia, la incertidumbre total se propaga dentro de la cadena de decisiones que se deben realizar para llegar a la estimación final de crecidas, proceso que, a su vez, es iterativo (ver Figura 2.2).

Reconociendo la necesidad de actualización continua de las recomendaciones dados los avances científicos y tecnológicos en materia de cambio climático, destacan que ellas deben: i) contar con evidencia científica sólida y defendible, ii) ser prácticas, iii) incorporar la caracterización de la incertidumbre, y iv) ser de fácil actualización. Adicionalmente, Wasko et al. (2021) sintetizan diferentes enfoques para la incorporación de las diferentes fuentes de incertidumbre, estimación de las crecidas de diseño e incorporación del cambio climático en dicha estimación. Dichos enfoques se presentan a continuación:

1. Métodos para incorporar incertidumbre en la estimación de crecidas de diseño

1.1 Basado en factores: un único valor de diseño basado en los manuales o lineamientos disponibles

Figura 2.2: Conceptualización de los elementos en la estimación de caudales de crecida.

Paradigma de la incertidumbre

Aleatoria | Epistémica | Profunda

Las fuentes de incertidumbre influenciarán el enfoque adoptado. El peligro de crecidas es usualmente considerado un proceso aleatorio, pero el cambio climático introduce incertidumbre profunda.

Enfoque de toma de decisiones

Estándares | Riesgo | Robusta | Adaptativa

Si se puede suponer estacionariedad, los enfoques de diseño tradicionales son aplicables. No obstante, la incertidumbre profunda supone adaptarlos enfoques de diseño para ser más apropiados.

Información disponible

Datos | Cuenca | Contexto del problema

Los datos disponibles, la naturaleza del problema de diseño y el presupuesto disponible definirán el método de estimación de caudales de crecidas que deberá usarse.

Método de estimación de crecidas

Frecuencia | Evento | Continua | Razonamiento físico

La estimación de caudales de crecida debe incorporar tanto la incertidumbre aleatoria como epistémica. En la toma de decisiones adaptativa, estas estimaciones deben ser actualizadas a medida que se tenga disponible nueva información.

Fuente: Traducido de Wasko et al. (2021).

(por ejemplo, 1% PEA o 75% de la CMP). A veces se incluye un factor de seguridad para tener en cuenta la incertidumbre epistémica.

1.2 Basado en riesgos: un valor de diseño único basado en un nivel específico de riesgo considerado tolerable a partir de algún tipo de análisis costebeneficio.

1.3 Basado en escenarios: un único valor de diseño basado en múltiples escenarios “plausibles” de forma no probabilística. Los análisis de sensibilidad son una herramienta útil en el marco de la toma de decisiones robusta, ya que ayudan a explorar las implicaciones de supuestos alternativos sobre el resultado deseado.

1.4 Adaptativo: un plan flexible/dinámico que se actualiza y revisa a medida que mejora la comprensión de los cambios futuros. Se evalúan múltiples opciones en función de plazos y puntos de decisión críticos.

2. Métodos de estimación de crecidas de diseño

2.1 Análisis de frecuencia (AF): consiste en ajustar una distribución de probabilidades a los valores máximos de las crecidas (o precipitaciones).

2.2 Enfoques basados en eventos: combinar la precipitación de diseño de intensidad-duraciónfrecuencia (IDF) con factores dependientes para producir la inundación de diseño utilizando modelos de precipitación-escorrentía.

2.3 Simulaciones continuas: los registros de precipitaciones (y otras variables meteorológicas dependiendo del caso) de larga duración se convierten en registros de caudales para el posterior análisis de la frecuencia de las crecidas.

2.4 Razonamiento físico: informa las estimaciones de la precipitación máxima probable (PMP) que, utilizando un modelo de precipitación-escorrentía, da como resultado una estimación de la crecida máxima probable (CMP o PMF por sus siglas en inglés).

3. Métodos para la estimación de crecidas de diseño incorporando cambio climático

3.1 Enfoques heurísticos: buscan incorporar la componente cambio climático basados en razonamientos físicos como, por ejemplo, un cambio medio global en las precipitaciones medias del 2%/°C basado en el balance energético de la Tierra y del 6-7%/°C para los fenómenos de precipitaciones extremas basado en la capacidad de la atmósfera para retener más humedad.

3.2 Proyección de tendencias históricas: si el clima se ha calentado, por ejemplo, aproximadamente 1 °C desde la era preindustrial, y se ha observado no estacionariedad en las observaciones o en los parámetros que modelan las observaciones, se puede realizar una extrapolación hacia el futuro suponiendo que la relación causal no cambia. Esto supone que cualquier no estacionariedad observada se debe únicamente al cambio climático y no, por ejemplo, a la variabilidad interanual (como El Niño Oscilación del Sur) o a la urbanización.

3.3 Proyecciones basadas en modelos de clima global: son la principal herramienta utilizada por los climatólogos para elaborar proyecciones de los cambios futuros. Dado que modelan cambios climáticos a gran escala, su uso en la estimación de crecidas de diseño requiere una reducción de escala (estadística o dinámica) para transferir la información a la escala de cuenca.

Otro ejemplo de recomendaciones para incorporación del cambio climático corresponde al trabajo realizado por CSA Group (2024), quienes se enfocan en el diseño de puentes en un contexto de cambio climático en Canadá. Allí se destaca que, aunque los mecanismos de las causas subyacentes generadoras de crecidas pueden estar cambiando, el desarrollo de “curvas límite” (o envolventes) y “factores de cambio delta” (Figura 2.3) puede justificarse comparando los caudales máximos de ventanas climáticas históricas y futuras modeladas. Los factores de cambio delta se podrían aplicar para estimar flujos máximos

conservadores en condiciones futuras en otros lugares dentro de la misma región hidrológica. Los factores de cambio delta proporcionarían la base para un diseño resiliente (es decir, baja probabilidad de excedencia) en ausencia de evaluaciones hidrológicas detalladas y específicas del sitio basadas en parámetros climáticos futuros.

2.3: Consideraciones clave para el desarrollo de factores de cambio delta (4) en Canadá.

Fuente: Adaptado de CSA Group (2024).

Zona de Seleccionar Corregir

Figura

2.3.1.2

MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE CAUDALES DE CRECIDA

En cuencas no controladas (i.e., sin registros de caudal), el análisis de caudales de crecida se aborda, en general, a partir de métodos precipitación-escorrentía. Este tipo de métodos apunta a transformar, mediante diferentes relaciones matemáticas, la precipitación asociada a un determinado evento en la crecida que este podría generar. Así, la proyección de cambio climático y sus impactos en la generación de crecidas recae principalmente en los cambios de la magnitud de precipitación. Dentro de estos enfoques se puede mencionar el método racional (Chow et al., 1988) y los métodos de hidrograma unitario sintéticos (HUS). Los HUS corresponden a formas aproximadas de un hidrograma teórico generado por una precipitación unitaria, los cuales se obtienen a partir del análisis de hidrogramas de crecida observados y su relación con atributos geomorfológicos de las cuencas, lo cual permite derivar expresiones basadas solo en estos últimos. Singh et al. (2014) distinguen cuatro formulaciones de HUS: (a) modelos tradicionales o empíricos (e.g., Snyder, SCS); (b) modelos conceptuales (e.g., Clark, Nash); (c) modelos probabilísticos (e.g., Gray-2PGD, Croley-2PGD); y (d) modelos geomorfológicos (e.g., GIUH, GCIH, GANN). Allí discuten que, aunque los métodos tradicionales de Snyder y SCS se utilizan ampliamente, presentan varias incoherencias, mientras que la sólida base matemática y conceptual de los modelos probabilísticos y los basados en geomorfología, podrían posicionarlos como el enfoque más útil y atractivo para la hidrología en cuencas no controladas. Otros autores han demostrado que la implementación de hidrogramas unitarios sintéticos locales (i.e., ajustados y/o desarrollados con información de la zona de estudio) entregan mejores resultados en comparación a formulaciones genéricas

recomendadas en la literatura como, por ejemplo, los HUS de Snyder o SCS (e.g., Shaikh et al., 2022). En zonas con influencia nival, los fenómenos de deshielo y de lluvia sobre nieve pueden convertirse en los procesos impulsores que generan las crecidas de diseño, lo que requiere métodos diferentes, como la modelación hidrológica (i.e., simulaciones continuas) y/o análisis de frecuencia (Martel et al., 2021).

En cuencas urbanas o rurales, las curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) se posicionan como una herramienta útil para el estudio de precipitaciones extremas y las crecidas asociadas. Las curvas IDF son modelos estadísticos de las precipitaciones, que dependen del tiempo y, a su vez, del clima, las cuales pueden ser específicas de un emplazamiento o regionales (Schlef et al., 2023). La intensificación observada y prevista de las precipitaciones extremas diarias y subdiarias desafía la aplicabilidad de las curvas IDF históricas, que no consideran una potencial no estacionariedad, en el diseño de infraestructuras en condiciones climáticas futuras (Martel et al., 2021). En esta línea, se han propuesto alternativas para actualizar estas curvas incluyendo la componente de cambio climático. A partir de revisión de más de 100 artículos publicaciones científicas entre 2001 y 2021 enfocadas en la propuesta de curvas IDF en contexto de cambio climático, Kourtis et al. (2022) realizan las siguientes recomendaciones:(i) adquisición de observaciones de alta resolución, al menos cada hora durante al menos 20 años; (ii) uso de un conjunto que incorpore varios GCMs (General Circulation Models), RCMs (Regional Circulation Models) y escenarios climáticos o uso de un conjunto multimodelo a partir de CPMs (Convection-Permitting Models); (iii) uso de más de una técnica estadística de corrección del sesgo de la reducción de escala; (iv) uso de más de un enfoque de desagregación temporal; (v) cuantificación de

la incertidumbre y estimaciones y comunicación de los intervalos de confianza (por ejemplo, 95, 90%) para las curvas IDF actuales y futuras; (vi) evaluación de la reducción espaciotemporal y comparación con las observaciones. En caso de que se disponga de proyecciones climáticas de alta resolución procedentes de CPMs y se empleen para la actualización de la IDF, podrán omitirse los pasos (iii y iv).

En consecuencia, los cambios en los caudales se crecida en contexto de cambio climático se basan, en general, en el cambio asociado a las precipitaciones extremas. En algunos casos se pueden incorporar cambios en la distribución temporal de los eventos extremos (hietograma), el área pluvial aportante en cuencas con influencia nival, la permeabilidad de la cuenca y su condición antecedente de humedad.

2.3.1.3 DEFINICIÓN DE PERIODOS DE RETORNO: ESTACIONARIEDAD VS NO ESTACIONARIEDAD

Dado que las proyecciones de cambio climático y su impacto en los caudales de crecida se suelen abordar a partir de los eventos de precipitación extrema, el análisis de frecuencia es un paso metodológico clave. Esto pues el diseño hidrológico apunta a caracterizar la probabilidad de recurrencia promedio de eventos extremos de cierta magnitud (i.e., periodo de retorno). Sin embargo, las obras de infraestructura que se construyen para, por ejemplo, proteger a las comunidades de los impactos de los fenómenos climáticos extremos, se han diseñado en gran medida basándose en conceptos como el periodo de retorno suponiendo la estacionariedad en los procesos que se modelan para la estimación de eventos extremos asociados a algún riesgo (Obeysekera et al., 2020).

El periodo de retorno (T) es un concepto ampliamente utilizado en ingeniería (particularmente en hidrología) para la estimación de eventos extremos. Teóricamente corresponde al tiempo promedio en que un evento hidrológico de magnitud x es igualado o excedido, recíproco de la probabilidad de excedencia P de tal evento. Por ende, se define como: (2.1) P = 1 T

En el caso de inundaciones, se estudia la probabilidad de excedencia de un evento, es decir: (2.2)

F (x) := P { x > x } = 1 - F(x)

La ecuación es conocida como tail function. Luego, el periodo de retorno T en función de x se define como: (2.3) T (x) = 1 1-F (x)

Donde F(x) es la probabilidad de no excedencia de x, es decir, su distribución acumulada. El modelo para estimar la distribución acumulada puede ser teórico o bien empírico, siempre que esté justificado. Stöwhas (2016), remarca que el periodo de retorno no debe asociarse a un comportamiento cíclico de los eventos hidrológicos. Esto, ya que los eventos de cada año se asumen independientes entre sí, y, por ende, puede darse el caso de que un evento de

periodo de retorno igual a 100 años se exceda más de un año seguido.

Además, está el supuesto de estacionariedad. El supuesto de estacionariedad hace referencia a una invariabilidad en los parámetros estadísticos de algún proceso. Es decir, un proceso se llama estacionario cuando sus parámetros estadísticos se mantienen constantes en el tiempo. Por ende, F(x) no cambia en el tiempo ante algún cambio τ , cumpliendo que: (2.4)

Al contrario, un proceso es no-estacionario si sus parámetros estadísticos sí varían en el tiempo. En geociencias ambas visiones son aplicables cuando están bien fundamentadas.

Las amenazas naturales se caracterizan por su variabilidad temporal y los procesos aleatorios que controlan la aparición de sucesos individuales (Vogel et al., 2024), lo cual puede tener consecuencias sobre los supuestos de estacionariedad que tradicionalmente se adoptan. Además, el uso de modelos no estacionarios concuerda con las proyecciones de cambio climático (Cheng et al., 2014; De Paola et al., 2018; Hosseinzadehtalaei et al., 2020; Towler et al., 2010; Xavier et al., 2019). Una suposición errónea sobre la (no) estacionariedad puede dar lugar a una infraestructura inadecuada y vulnerable a los fallos (subdimensionamiento) o a un aumento en los costos producto de un sobredimensionamiento (Schlef et al., 2023).

Generalmente, la incorporación de la no estacionariedad se limita a una de segundo orden, cuando solo cambian el primer momento estadístico del proceso estocástico subyacente (media y desviación estándar). Una de las razones de esta limitación es que los registros hidrometeorológicos suelen ser breves y no permiten una estimación sólida del cambio en momentos estadísticos superiores (Schlef et al., 2023). La literatura indica que la distribución que mejor describe los procesos de eventos extremos es la distribución de Valores Extremos Generalizada, particularmente la de Tipo I (El Adlouni et al., 2008; Hossain et al., 2022). En este contexto, la media se define como variable en función del tiempo, ya sea mediante metodologías de inferencia bayesiana o simulaciones Monte Carlo.

2.3.1.4

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE PRECIPITACIONES EXTREMAS (HIETOGRAMAS DE DISEÑO)

Los hietogramas de diseño son representaciones gráficas de la distribución temporal de las precipitaciones. Sin embargo, la resolución temporal de las estaciones y mediciones son a menudo a escala diaria. Los métodos de desagregación de precipitación son técnicas utilizadas para convertir datos de precipitación de baja resolución temporal, como datos diarios o mensuales, en series de tiempo de alta resolución, como datos a escala de horas o minutos. Estos métodos son esenciales para el análisis de sistemas hidrológicos y la gestión de riesgos de inundación, ya que las precipitaciones intensas y de corta duración pueden tener un impacto significativo en estos entornos. Existen dos enfoques principales para la desagregación de precipitación: los modelos condicionales y los incondicionales. La principal diferencia entre los modelos condicionales e incondicionales radica en la manera en que manejan los datos originales y en sus objetivos de precisión y representatividad estadística. Los modelos condicionales desagregan los datos de lluvia manteniendo la consistencia con los valores de precipitación originales. Esto significa que la suma de la precipitación desagregada en intervalos más cortos coincide con el valor total del intervalo original (por ejemplo, un día), mientras que los modelos incondicionales, no buscan reproducir los valores de lluvia originales, sino generar series temporales sintéticas que reflejan las estadísticas generales observadas.

En términos aplicados, la metodología propuesta por Huff (1967) es una alternativa rápida y sencilla que permite definir hietogramas representativos

en base a la distribución temporal de tormentas de las cuales se tenga registro a nivel horario. Esta metodología se basa en la clasificación de tormentas según el cuarto del tiempo de duración donde se concentra la mayor fracción de precipitación (e.g., 4 bloques de 6 horas para un evento de 24 hrs.). Así, se agrupan eventos de precipitación en cuantiles de tiempo para definir tipos de distribución de precipitación (i.e., Tipo I, concentradas en el primer cuartil, a Tipo IV, concentradas en el último cuarto de duración) y, del total de tormentas clasificadas, se estiman los percentiles 10, 50 y 90%. A pesar del tiempo transcurrido desde la publicación del método, este todavía sigue vigente y ha sido empleado para definir hietogramas de precipitación representativos de diferentes lugares. Ejemplo de ello es Chile y las denominadas “Distribuciones de Varas” (Varas, 1985), las cuales se recomiendan en la literatura nacional (e.g., MOP, 2024; DGA, 1995). Varas (1985) replica la metodología propuesta por Huff utilizando los registros de tormentas recuperadas de cuatro estaciones pluviográficas ubicadas entre 30,41 a 36,50°S (i.e., aproximadamente entre La Serena y Concepción). Allí analiza tormentas de duración 4h, 6h, 8h y 12h, las cuales agrupa según la metodología propuesta por Huff y luego estima una envolvente superior (P90%), promedio (P50%) y envolvente inferior (P10%) para cada tipo. No obstante, considerando la base de datos empleada (e.g., registros en zona centro-sur, duraciones menores a 12 hrs.), se puede cuestionar la representatividad de estas distribuciones para todo el territorio nacional, más aún tomando en cuenta las diferencias en la naturaleza de los eventos de precipitación en las diferentes macrozonas de Chile continental. Sin embargo, las distribuciones propuestas por Varas (1985) y su amplio uso en la ingeniería nacional

permiten ejemplificar la utilidad del método propuesto por Huff (1967) y abrir oportunidades a actualizaciones basadas en este enfoque.

Recientemente, Vorobevskii et al. (2024) presenta las metodologías: WayDown y LetItRain. WayDown es un método condicional que utiliza cadenas de Markov de primer orden para simular la ocurrencia de eventos de lluvia y copulas empíricas para modelar la distribución de la lluvia dentro de esos eventos. Este enfoque permite una representación detallada de las estadísticas de la lluvia, pero puede ser computacionalmente intensivo y depende de la calidad y disponibilidad de los datos de referencia de alta resolución. El método LetItRain es un método no condicional que se enfoca en generar datos sintéticos que reflejan las estadísticas globales de la lluvia observada, como la media, la varianza y la proporción de periodos húmedos. Utiliza una distribución gamma para modelar la intensidad de las celdas de lluvia y algoritmos de barajado para captar la autocorrelación de las tormentas y eventos prolongados, lo que permite simular una amplia gama de escenarios de lluvia. El modelo LetItRain ha sido validado con datos de estaciones en Alemania y Corea del Sur, mostrando una buena concordancia con las estadísticas de lluvia observadas. Su aplicación a proyecciones climáticas demuestra su capacidad para evaluar cambios futuros en las precipitaciones y proporcionar información crítica para el análisis de riesgos de inundaciones urbanas y la planificación de infraestructuras resilientes al clima. Al capturar tanto las características medias como extremas de la lluvia, LetItRain se convierte en una herramienta valiosa para la gestión y adaptación frente a fenómenos climáticos extremos. De igual forma, WayDown demostró ser útil para evaluar tendencias en estadísticas y extremos de precipitación a

escalas sub-horarias, proporcionando información valiosa para la planificación y adaptación a futuros escenarios climáticos.

2.3.1.5 FACTORES QUE CONDICIONAN LA GENERACIÓN DE CRECIDAS

Varios factores que interactúan entre sí pueden intensificar la aparición de procesos naturales potencialmente adversos, lo cual complica aún más la cuantificación de los impactos (Vogel et al., 2024). Asimismo, diferentes cuencas tendrán diferentes respuestas hidrológicas a eventos meteorológicos de similares características. Por ejemplo, Yi et al. (2022) demostraron que el contenido de humedad del suelo era un factor significativo que afectaba a la generación de caudal, especialmente en la cuenca dominada por la escorrentía tipo saturación-exceso. En particular, durante un evento de crecidas se deben tener en consideración diferentes componentes que impactan directamente en las características de los eventos (e.g., duración, magnitud, etc.); algunas de ellas son la distribución temporal y espacial de la tormenta, la magnitud de precipitación, las condiciones antecedentes de humedad del suelo (AMC por sus siglas en inglés), la capacidad de infiltración de la cuenca y la posición de la línea de nieve cuando existe una contribución nival en la cuenca. En este contexto, diferentes configuraciones pueden entregar como resultado el mismo caudal de crecida. En términos prácticos, esto implica que el periodo de retorno de un caudal de crecida no necesariamente será el mismo que, por ejemplo, el periodo de retorno de la precipitación que lo genera, sino que existen otros factores que pueden atenuar o intensificar la crecida en cuestión.

2.3.1.6 ESTIMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN MÁXIMA

PROBABLE

La estimación de la precipitación máxima probable (PMP), definida como la precipitación máxima teórica para una duración determinada en condiciones meteorológicas que, en el caso más desfavorable podría convertirse en la crecida máxima probable (WMO, 2009), se realiza mediante dos enfoques: i) hidrometeorológico y ii) estadístico. El primero de estos métodos considera la representación de los mecanismos que intervienen en la generación de una tormenta, estableciendo que esta será máxima cuando se maximice el contenido de agua precipitable y la velocidad de convergencia de dicha humedad al lugar donde se centra la tormenta (WMO, 2009). El segundo método se basa en el método propuesto por Hershfield (1965), quien define un límite superior para la precipitación por medio del ajuste de un factor de frecuencia. Esta fórmula también ha tenido algunas modificaciones de acuerdo con ajustes locales y/o regionales (e.g., Stowhas, 1983). Recientemente, en un estudio elaborado por The National Academies (2024), se discute sobre la necesidad de modernizar la definición

y métodos de estimación de la PMP. Esto, debido tanto a las debilidades de las bases científicas de su estimación como a los avances que existen en el entendimiento, observaciones y modelación de eventos extremos. Considera que las debilidades principales son: i) el supuesto de que exista un límite en la precipitación; ii) inexistencia de procedimientos para incorporar el cambio climático en los extremos de precipitación; iii) el muestreo temporal y espacial de los eventos extremos de precipitación es incompleto; iv) la subjetividad de los procesos de transposición de tormentas; v) la ausencia de bases científicas sólidas para maximizar la humedad; vi) los factores de corrección empíricos utilizados para tener en cuenta los efectos del terreno complejo sobre las precipitaciones extremas; vii) la ausencia de procedimientos para tener en cuenta la incertidumbre estadística de las estimaciones de PMP. Ellos proponen que a base de modelos probabilísticos es factible estimar la precipitación con una probabilidad de excedencia extremadamente baja en climas actuales y futuros, en el espacio y escalas de tiempo relevantes para el diseño y el análisis de seguridad de infraestructura crítica en la próxima década.

2.3.1.7

INCORPORACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE

Las incertidumbres asociadas con el cambio climático futuro, junto con las limitaciones de los modelos de cambio climático y las incertidumbres en las proyecciones, introducen complejidades adicionales en el diseño hidrológico utilizando precipitaciones extremas futuras (Teegavarapu, 2013). Las cuencas son sistemas únicos, dinámicos, altamente no lineales, sensibles a pequeñas variaciones en las condiciones de borde, y están constantemente cambiando. Las principales fuentes de incertidumbre son: a) errores en la medición de los datos, b) uso de modelos sobre parametrizados, c) representación inapropiada de los cambios temporales y espaciales de los datos de entrada del modelo, d) inapropiada identificación de las condiciones de borde, e) datos de ajuste/calibración sin información sobre todo el sistema de las cuencas, f) uso de estadística inapropiada en los criterios de ajuste, g) debilidades en los algoritmos de optimización, y, h) supuestos inconsistentes sobre los parámetros constantes en el tiempo, es decir, no consideran los cambios de la cobertura del suelo o del clima.

2.3.2 EXPERIENCIAS A NIVEL NACIONAL

La incorporación del cambio climático en el diseño de obras hidráulicas es un tema que ha tomado importancia a nivel nacional, razón por la cual diferentes instituciones públicas y privadas se encuentran actualmente exigiendo su consideración. No obstante, no existen recomendaciones sobre cómo abordar este desafío y la metodología queda sujeta a los requerimientos del mandante o bien a las sugerencias que pueda realizar quien desarrolla el estudio en cuestión.

Esto puede resultar contradictorio si se toman en los lineamientos técnicos para la incorporación del cambio climático en estudios hidrológicos desarrollados durante los últimos años en Chile (e.g., SEA 2023b, 2023a), sin embargo, estos se encuentran orientados al diseño de obras o, en particular, a eventos hidrometeorológicos extremos. A pesar de lo anterior, a nivel nacional existen algunas experiencias relacionadas a la incorporación del cambio climático en el diseño de obras. Por ejemplo, en el “Marco estratégico para la adaptación de la infraestructura al cambio climático” (MOP, 2013), además de presentarse una metodología para determinar la necesidad de incorporar o no la componente cambio climático en el diseño de obras y la forma de hacerlo aplicada a tres ejemplos, destacan la necesidad de adaptar la infraestructura en Chile al cambio climático, flexibilizando barreras normativas, manuales y estándares, y considerando la incertidumbre asociada. Allí se concluye que la integración de consideraciones de cambio climático en la planificación, diseño y operación de infraestructuras es crucial para garantizar su resiliencia y sostenibilidad a largo plazo, lo cual a su vez requiere mejorar la coordinación interinstitucional, desarrollar metodologías específicas para infraestructuras críticas, y establecer sistemas de monitoreo continuo para adaptarse proactivamente a las condiciones climáticas cambiantes.

Otro de los esfuerzos a nivel nacional corresponde al proyecto ARClim (Atlas de Riesgo Climático para Chile; Pica-Téllez et al., 2020), orientado a fortalecer las capacidades de gestión frente a los desafíos del cambio climático en el país. El proyecto desarrolló mapas de riesgos relacionados con el cambio climático para Chile, incorporando proyecciones climáticas históricas (período 1980-2010) y futuras (periodo multidecadal de 30 años, centrado en

2050, bajo un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, RCP8.5). En este informe se describen los aspectos metodológicos empleados en el proyecto los que dan soporte a la información y datos, espacialmente explícitos, que se presentan en la plataforma web de este proyecto (https:// arclim.mma.gob.cl/). Si bien el riesgo es el foco principal del proyecto, se da especial énfasis a la definición de amenaza como aquella condición climática cuya potencial ocurrencia puede resultar en pérdidas de vidas, accidentes y otros impactos en salud, como también en pérdidas de propiedad, infraestructura, medios de subsistencia, provisión de servicios, ecosistemas y recursos medio ambientales. La información base es el producto grillado CR2Met (Boisier et al., 2018), que proporciona las forzantes meteorológicas, precipitación y temperatura, en el periodo histórico (1980-2010) a base de las cuales se caracterizan las condiciones del clima histórico y futuro (centrado en el año 2050). Para tener en cuenta la incertidumbre se consideró el promedio entre 25 simulaciones en base a los modelos de circulación general (GCMs), los que se escalan y corrigen estadísticamente usando la metodología Quantil Mapping (QM). Con esto, se proyectan los cambios futuros en variables meteorológicas como precipitación, temperatura media y extremas (mínima y máxima), velocidad de viento, entre otras, así como productos derivados de ellas (e.g., recurrencia olas de calor/frio, máximas precipitaciones anuales).

La actualización hidrológica del embalse Aromos en la Región de Valparaíso (DOH, 2020) es otra experiencia importante pues, además de la estimación actualizada de caudales de diseño y verificación de las obras de excedencia del embalse, se realiza un análisis de los estudios previos y la estimación de la PMP y CMP mediante métodos estadísticos e hidrometeorológicos. Como parte del análisis de antecedentes, se identifican

las metodologías empleadas generalmente para el estudio de crecidas (Figura 2.4). Así, se define el “enfoque tradicional” como aquel donde dada una cierta estadística de precipitación, se procede al análisis de eventos extremos para determinar el valor asociado al caudal máximo instantáneo de una crecida, generada por una tormenta con un cierto periodo de retorno y duración. La propuesta metodológica del estudio radica en la utilización del producto grillado de base observacional CR2Met (Alvarez-Garreton et al., 2018; Boisier et al., 2018) y productos grillados globales de tipo reanálisis atmosféricos, en particular, ERA5 (Hersbach et al., 2020) para analizar las series máximas de precipitación en 24, 48 y 72 horas. Dichas series son analizadas según diferentes pruebas estadísticas a modo de establecer el cumplimiento (o no) de los supuestos base de un análisis de frecuencia “tradicional”: 1) homogeneidad, 2) independencia, 3) representatividad, y 4) estacionariedad. Las precipitaciones vinculadas a diferentes periodos de retorno son utilizadas para estimar los caudales máximos instantáneos (QMI) mediante métodos precipitación-escorrentía. Adicionalmente, se incorpora un ajuste aplicado a los periodos de retorno según la probabilidad de recurrencia de condiciones antecedentes de humedad (i.e., probabilidad conjunta). Para incorporar la componente de cambio climático se seleccionan modelos de circulación general (GCM) representativos del dominio de estudio siguiendo cuatro criterios: 1) representación de señal estacional de precipitación y temperatura en el periodo histórico 1979-2005, 2) preservar el signo de la correlación observada/referencial entre la precipitación e índices asociados al fenómeno de El Niño Oscilación del Sur (ENOS), 3) señal de cambio climático futuro, y 4) correspondencia entre las curvas de distribución de probabilidad empírica de la máxima precipitación diaria anual observada/ referencial y del GCM escalado y corregido por

sesgo. Para efecto de incorporar el flujo base en la estimación de caudales de crecida, se adiciona a los hidrogramas de crecida un 10% del caudal máximo instantáneo según criterio experto aplicado en estudios similares.

En cuanto a diseño de obras, el estudio para Actualización de obras de control aluvional quebrada Bonilla Norte y Sur de la Región de Antofagasta (MOP, 2022a) propone una alternativa concreta para la incorporación del cambio climático en este contexto. Considerando el producto grillado CR2Met y el reanálisis atmosférico ERA5, y los modelos de cambio climático seleccionados en el proyecto de Actualización del Balance Hídrico Nacional (BHN; DGA, 2023, 2019b, 2019a, 2018, 2017) y los escenarios

RCP2.6 y RCP8.5, se estiman precipitaciones máximas en bloques de 1 a 72 horas. Se estiman coeficientes de duración para vincular la máxima