SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES

Inscripción N°: 213142

ISBN: 978-956-6057-44-4

Guía educativa sobre cambio climático y gestión del riesgo de desastres

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Chile

Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile

Georgiana Braga-Orillard

Directora Nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres

Alicia Cebrián López

Edición y contenidos:

Anahí Encina Araya

Claudia Apaz Huck

Paulina Hunt Vergara

Daniela Calderón Guerra

María Colmenares Macia

Esteban Delgado Altamirano

Consultores de apoyo: Luis Urria Angel

Diseño

Paula Oyarzún Fadic

Colaboran:

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres

Copyright © PNUD 2025

Todos los derechos reservados

Contenido

Capítulo

¿Qué es el cambio climático?

Introducción

Asignaturas asociadas

Objetivos de aprendizaje

Vinculación de objetivos de aprendizaje

¿Qué es el cambio climático?

Sistema climático

Balance energético y forzamiento radiativo

Efecto invernadero

¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?

¿Cómo los/as científicos/as saben que está pasando esto? Causas y consecuencias

Introducción

Asignaturas asociadas

Objetivos de aprendizaje

Pequeña

Entonces, ¿cuáles son las principales variables que demuestran que el cambio climático es una realidad?

Modelación del futuro

¿Y cómo encaja Chile en esto?

Países con mayor índice de vulnerabilidad: ¿cómo sabemos quién está en peligro?

Pronóstico para los años 2030 y 2050

Capítulo

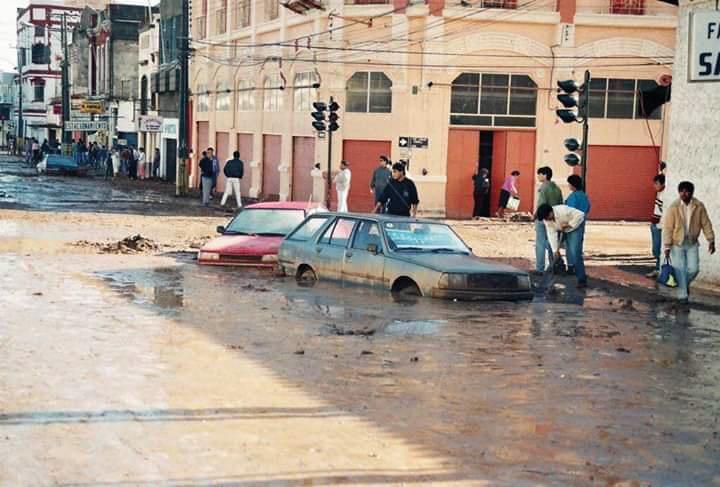

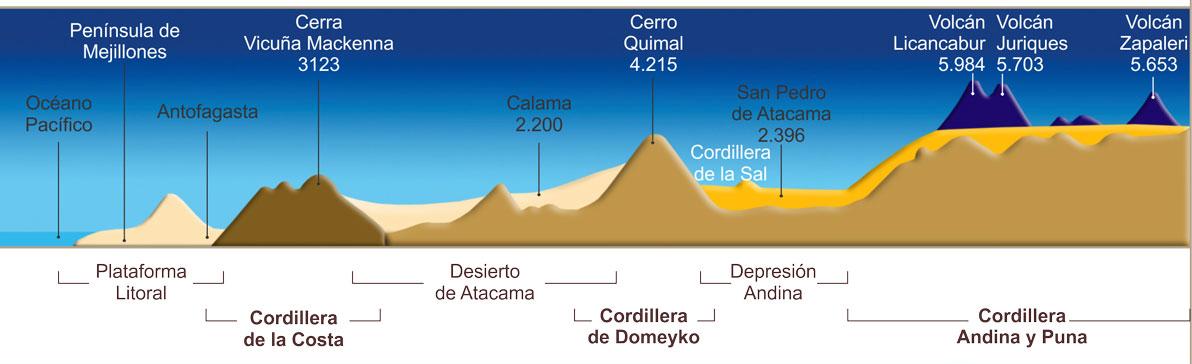

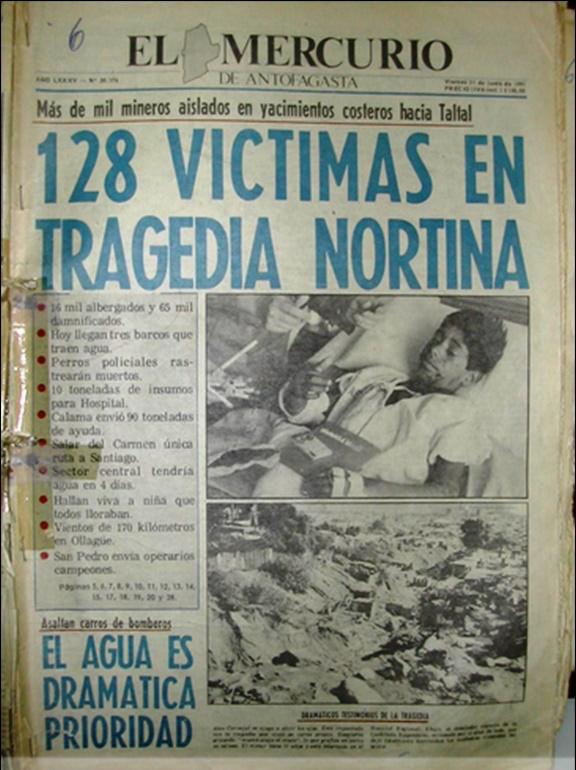

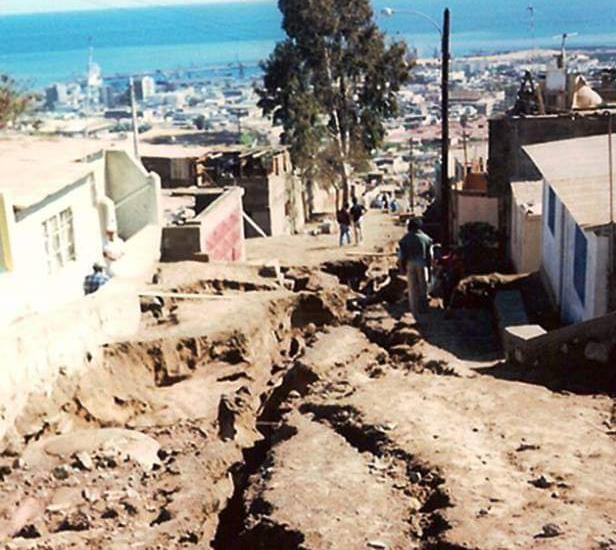

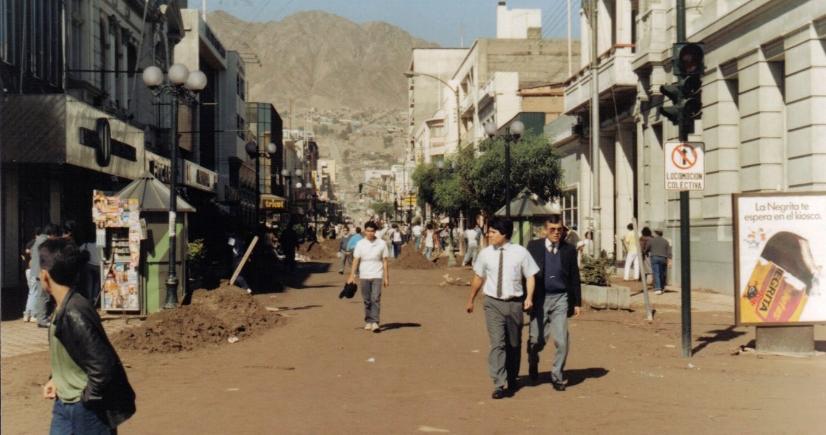

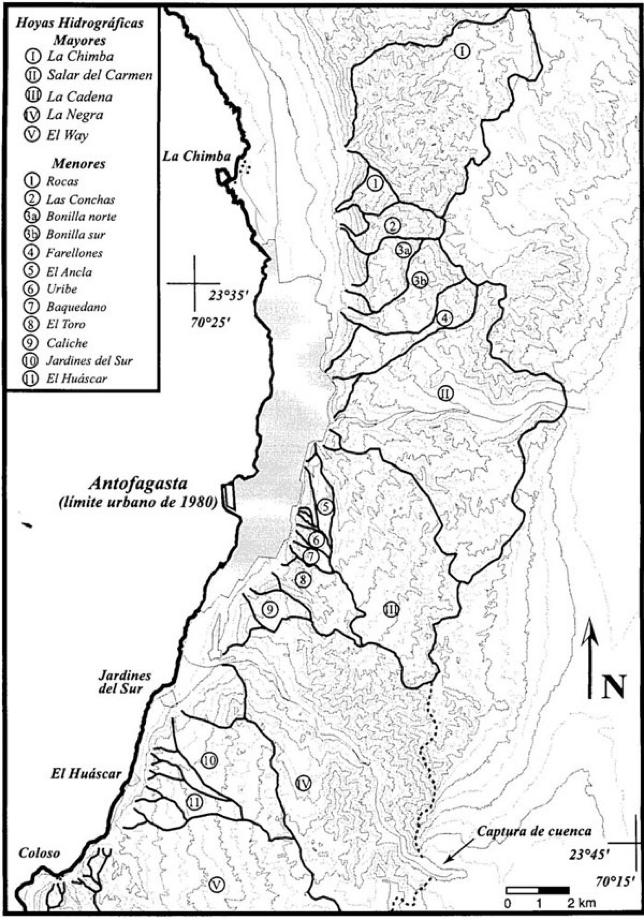

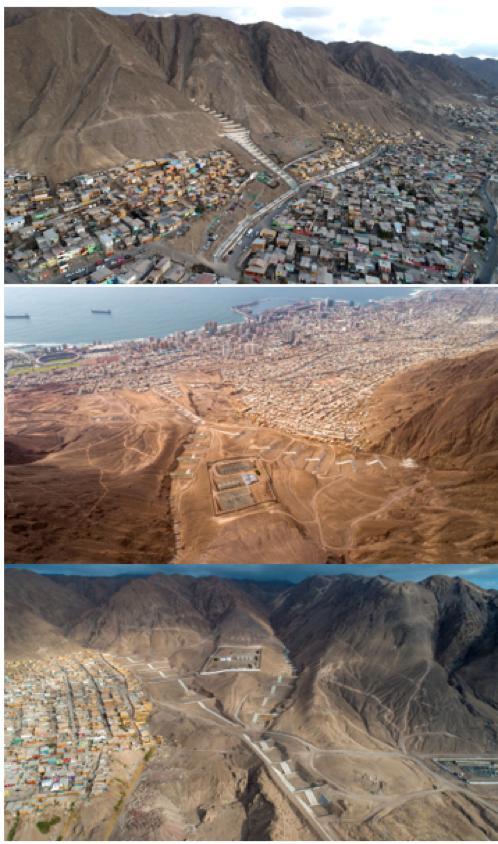

Eventos hidrometeorológicos en el Norte Grande de Chile

Introducción

Asignaturas asociadas

Objetivos de aprendizaje

Vinculación de objetivos de aprendizaje

Tipos de amenazas

Aluviones y el norte de Chile

Aluvión de Tocopilla en el año 2015

Amenazas y el cambio climático: ¿qué cambiará?

Recursos útiles

¡Una mujer lo logró!

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y educación ambiental

Introducción

Asignaturas asociadas

Objetivos de aprendizaje

Vinculación de objetivos de aprendizaje

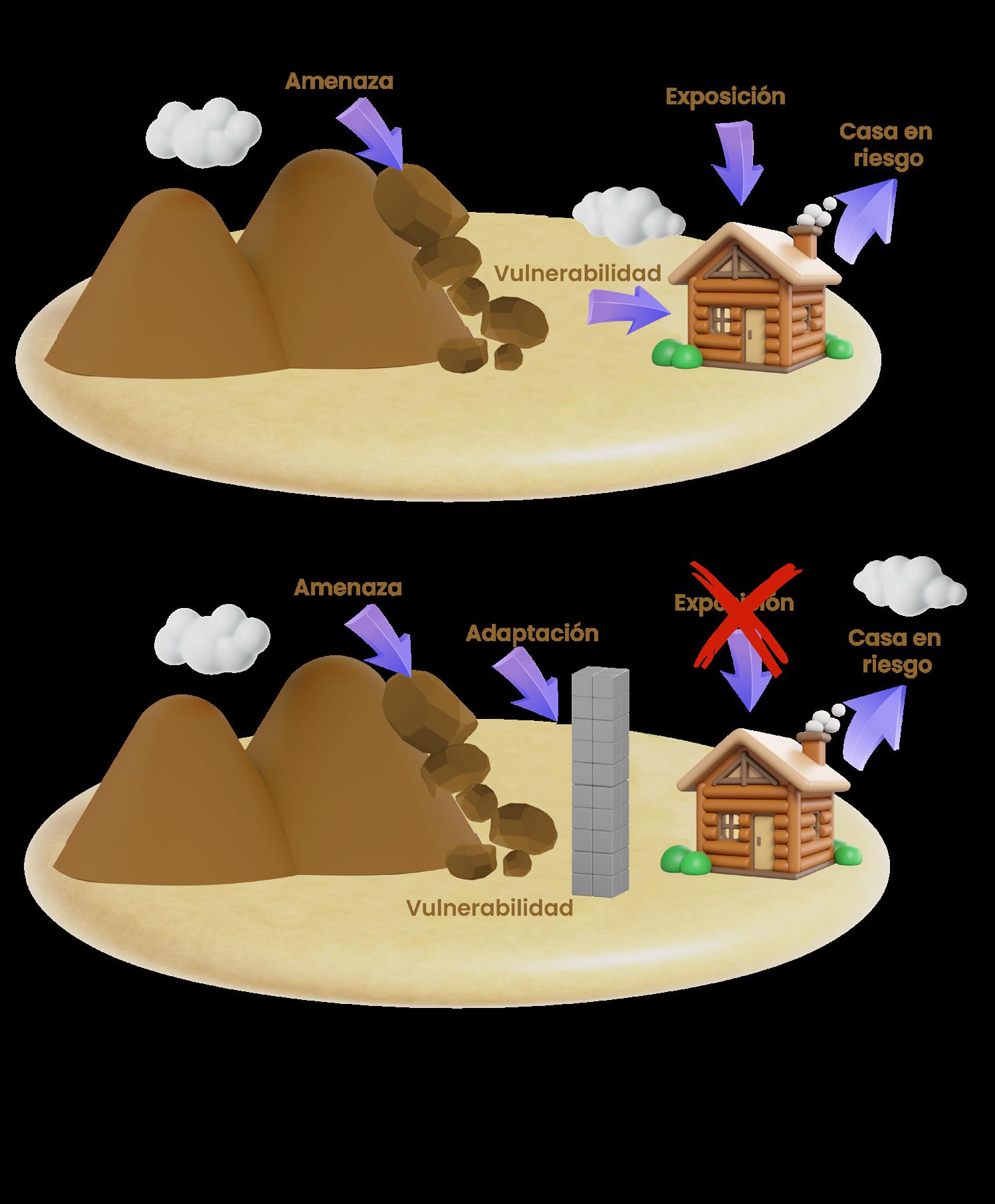

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

Otros conceptos claves

¿Qué involucra la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)?

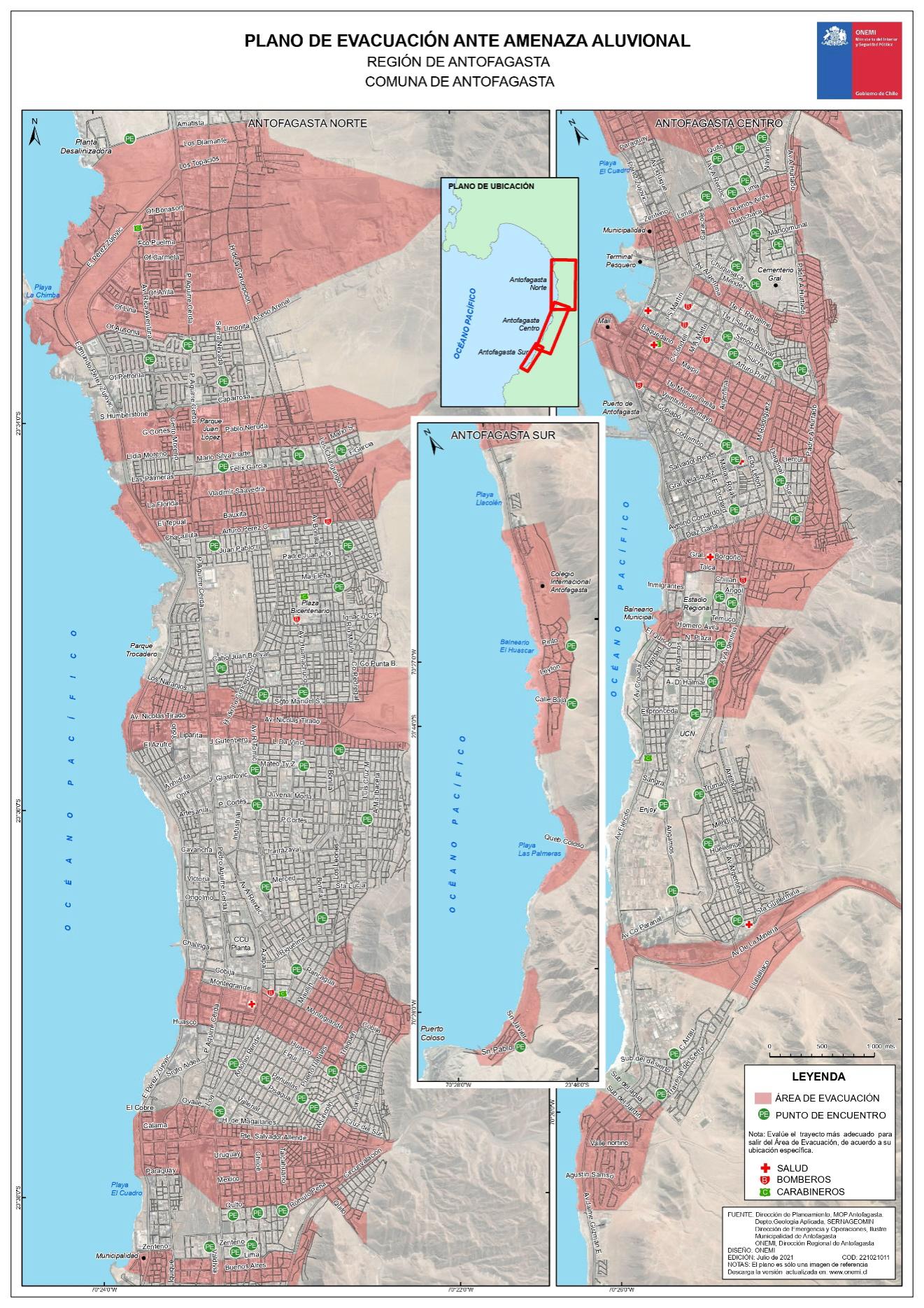

Gestión del Riesgo de Desastre en la región de Antofagasta

Mi establecimiento y amenazas

Medidas de mitigación en Chile

¿Cómo puedo aportar desde mi establecimiento?

Medidas de mitigación a nivel local

Capítulo Actividades

Actividad 1: Modelando el futuro

Actividad 2: Exposición interactiva de impactos del cambio climático

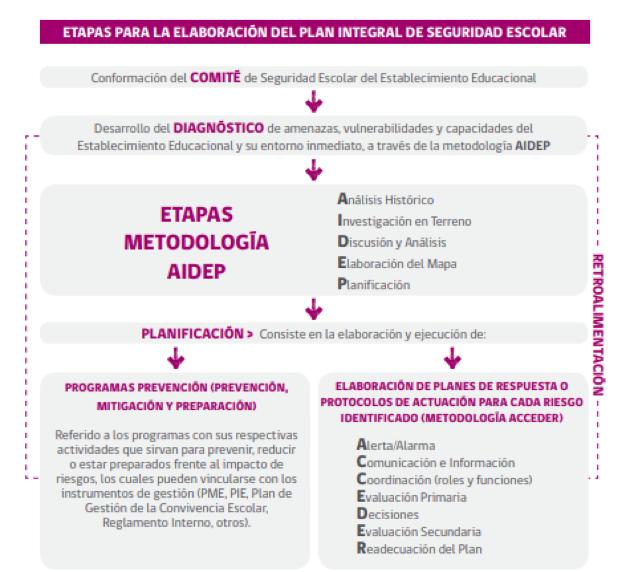

Actividad 3: Elaboración de un PISE con los/as estudiantes

Actividad 4: Rescatando la memoria

Actividad 5: Arte y ciencia

Actividad 6: ¿Cómo se forman los aluviones?

Actividad 7: Género y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

Actividad 8: Mapeando la ciudad

Actividad 9: Ampliando nuestros conocimientos

Actividad 10: Investigación histórica sobre Gatico

Apéndice

Glosarios externos

Introducción

La presente guía educativa está diseñada para docentes de enseñanza media, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las herramientas educativas en el área de adaptación al cambio climático y la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).

Considerando el importante rol que desempeñan los/as docentes en transmitir el conocimiento a sus estudiantes, este recurso educativo propone actividades y herramientas para que los/as docentes puedan trabajar la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el aula, generando una cultura de prevención ante las posibles amenazas desde la etapa escolar, y así tener una futura población resiliente y preparada para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

Se incluyen cinco capítulos que exponen la temática desde una visión global (conceptos básicos, origen y proyecciones) hasta el hasta el escenario local de Chile y la zona norte. El contenido responde de forma detallada a preguntas como: ¿qué es el cambio climático? o ¿cómo los/as científicos/as saben que está pasando esto? También se analizan los eventos hidrometeorológicos en el Norte Grande de Chile, y la Gestión del Riesgo de Desastres y educación ambiental, para finalizar con actividades lúdicas para trabajar y aprender en la sala de clases.

En este contexto, es relevante saber que las medidas de adaptación al cambio climático son cruciales para reducir el riesgo de pérdidas humanas y materiales en zonas costeras. En América Latina y el Caribe (ALC) la capacidad de adaptación es bastante diversa, pues 13 de 33 países tienen una capacidad de adaptación baja y muy baja. El cambio climático proyectado aumentará el nivel del mar, modificará e intensificará los períodos estacionales de lluvia y sequía, y resultará en eventos climáticos más fuertes y frecuentes como tormentas costeras. Esto, a su vez, intensificará los riesgos hidrometeorológicos y desastres como inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra, y producirá víctimas y pérdidas económicas y de infraestructura.

Por ello, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe – CAF y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento del Fondo de Adaptación (FA), está implementando el proyecto «AdaptaClima: Reducción de la vulnerabilidad climática y el riesgo de inundación en área urbanas y semiurbanas costeras en ciudades de América Latina». Este proyecto contribuirá a generar lecciones sobre el aumento de la capacidad de adaptación para ser útil en las ciudades costeras de América Latina y El Caribe. Se trata de una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en alianza con el Ministerio de Obras Públicas (MOP); el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), a través de la Dirección Meteorológica de Chile.

El objetivo del proyecto es reducir la vulnerabilidad de inundaciones, flujos de lodo y deslizamientos de tierra relacionados con el clima en ciudades costeras, mediante la incorporación de un enfoque basado en el riesgo para la adaptación. Esto, a fin de construir acciones colaborativas y crear redes, además del desarrollo de una cultura de adaptación. Uno de los componentes de la iniciativa se enfoca en fortalecer las capacidades de las comunidades, a través de la implementación de estrategias de educación que permitan aumentar la conciencia local y contribuir a la construcción de la memoria histórica.

De igual modo, el PNUD ayuda a los países a obtener y utilizar la asistencia efectivamente. En todas las acciones y actividades, se promueve la igualdad de género y la protección de los derechos humanos. En el marco del trabajo que se desarrolla en la GRD, según se indica en el informe Desarrollo Informado en Riesgos (UNDP, 2020) el cambio climático puede aumentar el riesgo de desastres y agravar las causas de los conflictos existentes, profundizar la fragilidad y hacer que sea más difícil imaginar la paz (PNUD, 2020). Al mismo tiempo, los conflictos aumentan la vulnerabilidad fundamental de las personas, eliminando los mecanismos de supervivencia existentes y dejándolas menos capaces de afrontar los desastres y la volatilidad que presenta el cambio climático.

El PNUD está presente en 170 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión, así como a desarrollar la resiliencia para que las naciones puedan progresar. Como agencia de desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas, desempeña un papel fundamental para ayudar a los países a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El PNUD es el organismo mundial de la ONU en materia de desarrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. El trabajo del PNUD está enfocado en tres áreas principales:

Gobernabilidad democrática y consolidación de la paz

Resiliencia ante el clima y los desastres

Desarrollo sostenible

Esperamos que este recurso educativo sea de utilidad a los/as docentes de enseñanza media, quienes tienen la honorable misión de guiar a sus estudiantes en el proceso formativo. Es nuestro deseo que ambos conozcan más del cambio climático y la Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de generar acciones concretas que permitan contribuir al cuidado del medioambiente.

Comité editorial

Capítulo 1:

¿Qué es el cambio climático?

Introducción

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los conceptos básicos sobre el cambio climático, los sistemas que intervienen (atmósfera, hidrósfera, criósfera, litósfera y biósfera), el balance energético de la tierra, el efecto invernadero y los gases de efecto invernadero (GEI). Estas nociones servirán de base para que el/la docente pueda comprender los factores por los que se origina este fenómeno y cómo afecta el equilibrio de los sistemas que componen el planeta Tierra.

Asignaturas asociadas

Ciencias naturales

Historia, geografía y ciencias sociales

Física Ciencias para la ciudadanía

Objetivos de aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje (OA) y objetivos de aprendizaje de conocimiento (OAC) asociados a este capítulo están definidos según las bases curriculares del Ministerio de Educación y se asocian con el nivel, asignatura y contenido. Los objetivos de aprendizaje definen para cada asignatura los aprendizajes terminales esperables para cada año escolar. Se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que han sido seleccionados, considerando que entreguen a los estudiantes las herramientas cognitivas y no cognitivas necesarias para su desarrollo integral, que les faciliten una comprensión y un manejo de su entorno y de su presente, y que posibiliten y despierten el interés por continuar aprendiendo.

Ciencias naturales (1.° medio: OA 06)

Desarrollar modelos que expliquen: El ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica. Los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas). La trayectoria de contaminantes y su bioacumulación.

Física (3.° y 4.° medio: OAC 01)

Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

Física (3.° y 4.° medio: OAC 05)

Física (3.° y 4.° medio: OAC 06)

Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 04)

Reconocer que el siglo XIX (latinoamericano y europeo) está marcado por la idea de progreso indefinido, que se manifestó en aspectos como el desarrollo científico y tecnológico, el dominio de la naturaleza, el positivismo y el optimismo histórico, entre otros.

Ciencias para la ciudadanía (3.° y 4.° medio: OAC 03)

Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.

ncias nat ales

Vinculación de objetivos de aprendizaje

Objetivo de aprendizaje: OA 06

Vinculación: Se analizarán los ciclos del carbono, nitrógeno y agua, y su relación el cambio climático.

Objetivo de aprendizaje: OA 04

Vinculación: Se asocia el cambio climático a los procesos de industrialización y evolución económica de los últimos siglos.

Objetivo de aprendizaje: OAC 01

Vinculación: Se analiza, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

Objetivo de aprendizaje: OAC 03

Vinculación: En este capítulo, se puede ver la base que permite modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.

¿Qué es el cambio climático?

El tema del «cambio climático» se ha vuelto universal en la actualidad. Aparece en noticieros, internet, películas, políticas públicas y redes sociales. Todos/ as hemos escuchado a científicos/as y/o autoridades alertar sobre la inminente amenaza que se viene en las próximas décadas, pero ¿cuánto sabemos realmente sobre este fenómeno? ¿Qué implicancias tendrá en nuestras vidas y en el planeta en el que vivimos? ¿Se puede detener o, al menos, disminuir sus impactos sobre la Tierra?

El término cambio climático ha sido acuñado para referirnos a las variaciones del clima que han ocurrido desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad y que incluyen un incremento en la temperatura promedio de la Tierra.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), define el cambio climático como «cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables».

La CMNUCC diferencia entre cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática atribuible a causas naturales. Es importante destacar que, si bien nuestro planeta ha sufrido cambios en el clima a lo largo de su historia, el fenómeno actual está directamente relacionado a la acción de los humanos y se analiza como un evento único en la historia de la Tierra.

Imagen 1.1. Cambio climático, calentamiento global y crisis climática.

Variación del estado del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

Crédito: Elaboración propia.

Aumento de la temperatura global de la Tierra, con respecto a la temperatura media de la superficie, en los últimos siglos debido a las acciones antropogénicas.

Crisis que vive el planeta Tierra debido al cambio climático y que puede generar consecuencias que dañen la vida como la conocemos.

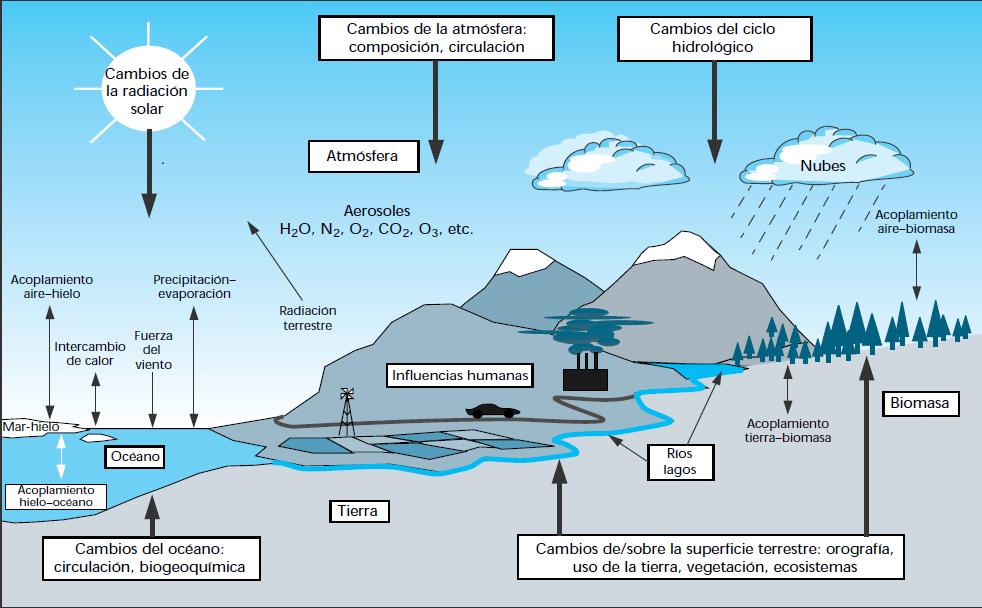

Imagen 1.2. Sistema climático.

Atmósfera

Biósfera

Flora y fauna

Sistema climático

Litósfera

Suelo, áreas deforestadas, placas tectónicas y volcanes

Para estudiar el cambio climático, es necesario primero comprender qué es el clima. Se define como clima la «descripción estadística del tiempo atmosférico en un período determinado que puede ser desde meses a millones de años» (IPCC, 2018). El tiempo atmosférico es el estado fluctuante de la atmósfera que nos rodea; es decir, el tiempo es aquello que nos describen en el informe meteorológico diario, que nos muestra cómo estará la temperatura, humedad, precipitaciones, viento, etcétera, en nuestra localidad en los próximos días. Mientras que el clima es la recopilación de todos esos datos diarios, que dan como resultado tendencias a lo largo de años, décadas e incluso millones de años.

En un sentido más global, podemos decir que el clima de nuestro planeta es el estado del sistema climático, entendido como la totalidad de la atmósfera, la hidrósfera, la biosfera y la geosfera y sus interacciones (CMNUCC). Esta definición nos permitirá analizar de una forma más amplia los factores que varían e intervienen en las condiciones atmosféricas de la Tierra y que generan cambios a largo plazo.

Existen otros términos como «crisis climática» y «calentamiento global» que también se utilizan para referirse al contexto actual que vive el planeta. En el

Composición de la atmósfera, vientos, nubes y capa de ozono

Hidrósfera

Criósfera

Océanos, corrientes marinas, lagos, ríos y agua subterránea

Antártica, Ártico, glaciares y montañas

Crédito: Elaboración propia.

caso del primero, se utiliza especialmente a nivel de políticas públicas para visibilizar el escenario extremo que conlleva el cambio climático, mientras que el segundo hace referencia a su principal consecuencia a nivel global: el aumento de la temperatura. Utilizar el término «calentamiento global» puede generar confusión y malentendidos en la población, ya que, si bien es una de las consecuencias del fenómeno, a escala local el cambio climático puede variar respecto a la forma en que se manifiesta (aumento de precipitaciones, nevadas, tormentas, etcétera).

Sistema climático

El clima de la Tierra está controlado por la interacción entre diferentes factores que se pueden agrupar en cinco subsistemas: la atmósfera, compuesta por los gases que envuelven la Tierra; la hidrósfera, que abarca océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas; la criósfera, donde encontramos las capas de hielo de los casquetes polares y montañas; la litósfera, que es la capa sólida y externa de nuestro planeta; y la biósfera, el conjunto de seres vivos que habitan en la Tierra.

Las interacciones entre estos subsistemas se conoce como sistema climático.

Estos componentes actúan entre sí y, como resultado de esa interacción colectiva, determinan el clima de la superficie de la Tierra. Las interacciones se producen a través de flujos de energía, de intercambios de agua, de flujos de gases en trazas —entre los que figuran el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4)— y del ciclo de nutrientes. Lo que mueve el sistema climático es la entrada de energía solar, equilibrada por la emisión de energía infrarroja (calor) hacia el espacio. La energía solar es la fuerza conductora más importante de los movimientos de la atmósfera y el océano, de los flujos de calor y agua, y de la actividad biológica.

Cada cambio que ocurre en alguno de estos elementos genera que todos los otros subsistemas tengan que reacomodarse para lograr el equilibrio.

En la imagen 1.3 se observan algunas de las variaciones que pueden ocurrir en cada uno de los subsistemas: cambios en el ciclo hidrológico o en los gases que componen la atmósfera, aumento en la radiación solar, disminución de los bosques o de la geoquímica de los océanos, etcétera.

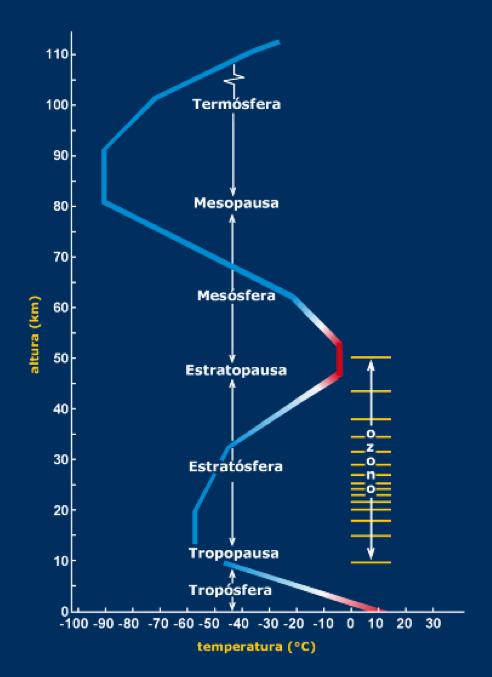

La atmósfera es la capa gaseosa que rodea al planeta y uno de los componentes más importantes del clima. La energía que se acumula en sus capas es la que determina el estado del clima global. Por ello, es esencial comprender su composición y estructura.

Crédito: Informe del IPCC (2017).

Los gases que constituyen la atmósfera están bien mezclados, pero no son físicamente uniformes debido a que tienen variaciones significativas en temperatura y presión, relacionado con la altura sobre el nivel del mar según se observa en la imagen 1.3. Por esto, se divide principalmente en cinco capas concéntricas sucesivas; estas son (desde la superficie hacia el espacio exterior): tropósfera, estratósfera, mesósfera, termósfera y exósfera.

Imagen 1.4. Resumen de las capas de la atmósfera y sus características principales.

Crédito: Modificada de Ciencias de la Tierra. Tarbuck, E J., Lugtens, F. K., y Tasa, D. (2005).

Mesósfera

Se extiende por encima de los 50 km y la temperatura desciende hasta -100 °C, a los 85 km, su límite superior. En esta capa es donde ocurre la desintegración de meteoritos al ingresar a la Tierra.

Estratósfera

Esta capa se ubica entre los 20 y los 50 km s. n. m., donde la temperatura va descendiendo hasta los 0°. Acá encontramos pequeñas cantidades de los gases de la tropósfera que van decreciendo con la altura. Esta capa tiene cantidades pequeñas de ozono (en comparación con la tropopausa), pero es la principal responsable de la filtración de los rayos ultravioleta (UV) provenientes del Sol. Son justamente los rayos UV los que hacen que la temperatura descienda, en lugar de aumentar. El límite superior de esta capa se denomina estratopausa, caracterizada por las temperaturas bajas.

Tropósfera

Es la parte inferior de la atmósfera, comprendida entre la superficie y los 10 km de latitudes medias (IPCC, 2018, p. 92), sobre la cual la temperatura se mantiene constante antes de comenzar nuevamente a aumentar por sobre los 20 km s. n. m. Esta condición térmica evita la convección del aire y confina de esta manera el clima a la troposfera.

Termósfera

En esta capa la temperatura asciende continuamente hasta sobre los 1.000 °C. No tiene un límite superior claro. En esta capa se mueven satélites terrestres y se generan las aureolas boreales.

Exósfera

Capa externa de la atmósfera que contiene muy poca cantidad de gases y se va disipando hasta desaparecer. Esta capa aporta a la protección de la Tierra de partículas de alta energía emitidas por el Sol.

Tropósfera

Acá encontramos alrededor del 75 % de los gases totales de la atmósfera y representa casi el total de su masa. Está conformada en un 99 % por dos gases: nitrógeno (78 %) y oxígeno (21 %), medida en seco. En el 1 % restante hallamos principalmente argón (Ar), dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O) — Imagen 1.5—. El vapor de agua varía en cantidades dependiendo de la geolocalización, desde 0,01 % en los polos, hasta 5 % en los trópicos.

La temperatura disminuye con la altura, en promedio 6,5 °C por km. La mayoría de los fenómenos que involucran el clima ocurren en esta capa, en parte sustentado por procesos convectivos que son establecidos por calentamiento de gases superficiales, que se expanden y ascienden a niveles más altos de la tropósfera, donde nuevamente se enfrían. Esta capa incluye además los fenómenos biológicos.

Imagen 1.5. Contenido de elementos que conforman la atmósfera.

Argón 0,93 %

Otros gases 0,07 %

Proporciones de vapor de agua, trazas de hidrógeno, ozono, metano, monóxido de carbono, helio, neón, kriptón y xenón

Xenón 0,000009 %

Neón 0,0018 %

Hidrógeno 0,00005 %

Helio 0,0005 %

Criptón 0,0001 %

Dióxido de carbono 0,038 %

Crédito: Geologyscience.

La composición de la atmósfera es clave en el equilibrio del sistema climático. Es aquí donde fenómenos como el «efecto invernadero» tienen su origen. Una mayor o menor absorción de ciertos gases por parte de la atmósfera puede generar que aumente o disminuya la temperatura de la tropósfera y, por lo tanto, de la superficie de la Tierra. Una temperatura equilibrada (~30 °C) es la base para generar las condiciones para que se sustente la vida terrestre.

La atmósfera ha permitido que los mamíferos y la humanidad puedan existir en la Tierra: mantiene la temperatura, almacena el oxígeno, nos protege de los rayos UV y ayuda a que la Tierra no se calcine por la radiación del Sol. Ante esto, lo mínimo que deberíamos resguardar es mantener la composición ideal para que continúe realizando su labor.

Otro elemento importante de la atmósfera son las corrientes de aires planetarias (comúnmente

Imagen 1.6. Corrientes de aire planetarias y clima.

Polar alto

Precipitaciones escasas en todas las estaciones

Subpolar bajo. Abundantes precipitaciones en todas las estaciones Frente polar

Invierno húmedo, verano seco

Subtropical alto Seco en todas las estaciones

Verano húmedo, invierno seco

Bajo ecuatorial

Abundantes precipitaciones en todas las estaciones

Húmedo en verano, seco en invierno

Alta subtropical. Seco en todas las estaciones

Húmedo en invierno, seco en verano

Bajo

Subpolar Amplia precipitación en todas las estaciones (frente polar)

Alta polar. Escasa precipitación en todas las estaciones

Crédito: Global Circulation Diagram.

llamados vientos) que se forman y que permiten la redistribución del calor en la Tierra. Los vientos se producen gracias a dos fenómenos que ocurren en la tropósfera: la convección y los gradientes de energía.

La convección es un fenómeno de transferencia de calor. Las partículas calientes ascienden hacia el límite superior de la tropósfera donde se enfrían y vuelven bajar. En las zonas del trópico, al haber mayor incidencia de energía calórica, las masas de aire ascienden dejando zonas de baja presión en el inferior, lo que permite movilidad de otras masas de aire desde los costados decir: de acuerdo a la imagen 1.6. Asimismo, en los sectores en que el aire es más frío, se forman zonas de alta presión. Estos procesos son muy importantes en el clima atmosférico mundial, ya que, entre otras cosas, influyen en la cantidad de precipitaciones que se generan en cada lugar del planeta.

Aire muy frío baja a la superficie. El aire también es muy seco, así que caen pocas precipitaciones. No crecen plantas.

Aire cálido de latitudes más bajas se encuentra con el aire helado de los polos. Esto produce precipitaciones y pueden crecer los bosques.

Aire seco baja a la superficie y produce poca lluvia. Los desiertos se dan en esta latitud.

Latitud 0° (Ecuador)

Aire cálido y húmedo se eleva, se enfría y produce mucha lluvia. Aquí crecen las selvas tropicales.

¿Cómo

interfiere el sistema hidrológico en el clima?

Ya conocemos la importancia del agua para la preservación de la vida. Sin agua, no existiríamos. Pero, ¿qué tanto influye este recurso en el clima mundial o qué consecuencias tiene la disponibilidad de agua en el cambio climático?

El 71 % de la Tierra está cubierta por agua, de la cual la que está presente en los océanos representa alrededor del 97 % total. El agua dulce terrestre es apenas un 2 % y el resto se compone de agua subterránea salina o lagos salinos.

Agua dulce

En cuanto al total del agua dulce, el 96 % lo constituyen glaciares, capas de hielo y nieve. Mientras que menos del 4 % del agua es dulce y además es accesible para el funcionamiento esencial de los ecosistemas

Imagen 1.7. Principales fuentes de agua dulce.

Almacenes de agua

Unidades en miles de km3

Crédito: Informe IPCC (2022).

naturales y antropogénicos según la imagen 1.7. Este 4 % equivale a 845.000 km3, lo que equivale a aproximadamente 247.407 piscinas olímpicas. Esa es la cantidad de agua que tenemos disponibles en reservorios subterráneos, lagos, ríos, humedales y suelos, y que debería cubrir las necesidades de la flora, fauna y la especie humana. En teoría, esta cantidad de agua es suficiente para sustentar la vida, pero existen grandes diferencias geográficas y estacionales que influyen en la disponibilidad de agua dulce para satisfacer las demandas de cada región, lo cual se está acrecentando con el cambio climático.

Sabemos que el agua dulce es un recurso natural esencial para nuestra sociedad. La utilizamos para consumo personal, higiene y hasta para grandes procesos industriales, generación de alimentos y energía hidroeléctrica. Según el último informe del IPCC 2022, se sugiere que la mitad de la descarga mundial de los ríos se distribuye cada año por el uso humano del agua. Esto es importante a considerar, ya que hay que tener en cuenta que la disponibilidad de agua no solo está afectada por el cambio climático

Total de agua en la Tierra 1.380.000 mil km3

Océanos, mares insulares y lagos salinos (97

Agua subterránea salina (>2 %)

Agua dulce (>2 %)

El agua dulce se compone de:

Usable:

Agua subterránea dulce

Gelisuelo

Lagos frescos La húmedad del suelo

Humedales

Atmósfera

Embalses artificiales

Nieve estacional

Ríos

Agua biológica

Inutilizable: Hielo

global, sino también por el aumento de la población, el desarrollo económico, la urbanización y el cambio en el uso de la tierra. Al extraer una mayor cantidad de agua, desestabilizamos el ciclo natural y, por lo tanto, se ve afectada la preservación de los flujos ambientales que influyen en el funcionamiento y los servicios de los ecosistemas. En consecuencia, es un efecto dominó. Nos cuesta entender que el agua nunca sobra y siempre tiene un propósito en su ciclo.

El ciclo del agua es clave en el equilibrio del sistema climático, en el cual participa en forma de líquido, sólido y gas. Estos cambios de estados ocurren a través de la evaporación y precipitación de humedad en la superficie de la Tierra, incluida la transpiración asociada con procesos biológicos.

En la atmósfera podemos encontrar principalmente vapor de agua (gas), sin embargo, también está presente como hielo y agua líquida dentro de las nubes. La relación entre el sistema hidrológico y

¿Qué es el albedo y por qué es importante?

El albedo es la capacidad de una superficie para reflejar la radiación solar. Es una medida adimensional que varía de 0 a 1, donde 0 indica una superficie que absorbe toda la radiación solar incidente y 1 evidencia una superficie que refleja toda la radiación solar.

El albedo es importante porque influye en el balance energético de la Tierra. Diversas superficies tienen diferentes albedos, y este factor afecta la cantidad de energía solar que se absorbe o se refleja en la atmósfera y en la superficie terrestre. Algunos ejemplos de albedos típicos son:

Superficies oscuras (bajos albedos): Como el asfalto o los bosques, tienden a absorber más radiación solar, contribuyendo al calentamiento de la superficie terrestre.

atmosférico nos sirve para entender el presupuesto radiativo de la Tierra (que ahondaremos con detalle en este capítulo). El vapor de agua es un gas de efecto invernadero (GEI) potente. Si aumenta el calor, aumenta el proceso de evaporación y la cantidad de vapor de agua en la atmósfera, lo que, a su vez, genera que la atmósfera absorba más calor. Todo se relaciona. Además, la fracción de agua en estado líquido o sólido tiene un efecto importante en los flujos radiativos solares y de onda larga; así que la cantidad de nubes puede influir tanto en el albedo como en absorción directa de las ondas del Sol.

Superficies claras (altos albedos): Como la nieve, el hielo y las nubes, reflejan más radiación solar, ayudando a mantener temperaturas más bajas en la superficie.

La variabilidad en el albedo tiene implicaciones significativas para el clima y el cambio climático. Por ejemplo, si una región cubierta de nieve se calienta y la nieve se derrite, la superficie expuesta puede tener un albedo más bajo, absorbiendo más radiación solar y contribuyendo al calentamiento adicional. Este fenómeno se conoce como retroalimentación de albedo.

Los océanos

El agua salada del océano tiene propiedades únicas que la distinguen de otros fluidos. Entre las más importantes está su alto calor específico, su leve conducción de calor y la gran capacidad de disolución. Estas propiedades dependen de la temperatura, salinidad y presión, por lo que también son susceptibles al cambio climático.

El agua superficial de los océanos es más cálida que la profunda, por lo cual se va formando un gradiente que transmite calor desde los 200-400 m de profundidad hasta los 1.000-1.800 m, donde ya se mantiene fría. Es así como el calor superficial (que está condicionado por las condiciones externas, en especial de la atmósfera) es el que mantiene la temperatura de todo el océano.

En cuanto a la salinidad, en la superficie del agua está condicionada por la evaporación y la precipitación. Así, en zonas tropicales, la evaporación es mayor que las precipitaciones, por tanto, se genera una mayor salinidad. En la costa, el agua dulce desemboca en las bocas de los ríos y la salinidad generalmente es baja. La salinidad también depende de la estación, latitud y profundidad de las aguas. El océano tiene una salinidad promedio de 35 PSU (Sigla en inglés de Unidades Prácticas de Salinidad). La salinidad y

la temperatura pueden alterar la densidad del agua. Además, la densidad del agua oceánica es mayor que la del agua dulce.

Así como las corrientes de vientos, las corrientes oceánicas permiten distribuir el calor desde una zona con mayor radiación a otras que reciben menos energía solar.

Hay dos tipos de corrientes en el océano: las corrientes superficiales, que constituyen el 10 % del agua del océano y se encuentran desde los 400 m hacia arriba; y las corrientes de agua profunda o la circulación termohalina, que afectan el otro 90 % del océano.

Las corrientes superficiales están influenciadas por la energía radiativa el Sol y los vientos de la atmósfera, que inician el movimiento de las masas de agua. También, debido a la rotación de la Tierra (expresada como fuerza de Coriolis) y la gravedad, que influyen en la dirección de los flujos de la corriente. En el hemisferio sur las corrientes circulan en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras que en el hemisferio norte lo hacen en el sentido de las manecillas del reloj.

Imagen 1.8. Corrientes superficiales. Esquema de las corrientes marinas a lo largo del globo terráqueo. Las flechas rojas representan las corrientes calientes, mientras que las azules muestran corrientes frías.

Océano Ártico

Crédito: Pathfinder Merit Fleet

Océano Pacífico

Índico Trópico de Capricornio

Las corrientes profundas corresponden al 90 % total de las corrientes de los océanos y se movilizan debido a cambios en la densidad y gravedad. Se caracterizan por una temperatura baja y salinidad alta, lo que aumenta la densidad del agua y provoca que diferentes masas se muevan con respecto a otras más cálidas y menos salinas. Gracias a estas corrientes, el oxígeno se transporta a la profundidad y se genera vida oceánica donde parece imposible.

Corriente cálida Corriente fría

90 % corrientes profundas

Imagen 1.9. Corrientes profundas.

Océano Atlántico

Corriente profundafría ysalad a

Océano

Pacífico

Corriente cálidaypoco prof un d a Corrientecálidaypocoprofunda

Océano Ártico

Océano Índico

Crédito: Mapa de Robert Simmon, NASA, adaptado del IPCC, 2001 y Rahmstorf, 2002.

El océano: el gran sumidero natural

Según la Ley Marco de Cambio Climático de Chile, en su artículo 3, literal U, se define como sumidero a «todo reservorio de origen natural o producto de la actividad humana, en suelos, océanos o plantas, que absorbe una mayor cantidad de gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero que la cantidad que emite…» (BCN, 2022). En el caso de los océanos, se absorbe alrededor de un 30 % del CO2 atmosférico total, lo que ayuda a mantener un equilibrio general del sistema climático.

CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H 2 CO 3 HCO 3 + H + HCO 3 + H + CO 3 +2H + 2-

El CO2 es captado por los océanos y reacciona con el agua (H2O), generando ácido carbónico (H2CO3), el cual a su vez se descompone en un ion bicarbonato (HCO3) y un ion hidrógeno. El bicarbonato continúa reaccionando hasta que finalmente quedan libres dos iones H+ en el mar.

El aumento en la concentración H+ en el océano, disminuye su pH, lo que genera el proceso conocido como acidificación de los océanos.

El carbonato que resulta de esta reacción puede interactuar con calcio y formar carbonato de calcio (CaCO3), el cual aprovechan organismos como el plancton, los corales, los peces, las algas y las bacterias fotosintéticas.

Pero cuando hay una mayor cantidad de generación de CO2 aumenta también la cantidad de iones H+ libres en el mar, los cuales reinteractúan con otros como el carbonato, formando nuevamente bicarbonato. Esto genera que haya menos disponibilidad de carbonato de calcio para que lo aprovechen los organismos, haciéndolos vulnerables.

Los océanos también actúan como sumidero de calor, absorbiendo y almacenando calor solar.

Esto es relevante para moderar la temperatura de la Tierra, ya que los océanos pueden acumular grandes cantidades de energía térmica y liberarla gradualmente con el tiempo. Este proceso ayuda a estabilizar las temperaturas globales al actuar como una especie de «amortiguador» térmico.

Sin embargo, el aumento de las temperaturas globales debido al cambio climático ha llevado a un calentamiento significativo de los océanos. Esto puede tener consecuencias negativas para los ecosistemas marinos, como el blanqueamiento de corales y el derretimiento de glaciares y casquetes polares, lo que a su vez afecta a la biodiversidad marina y el nivel del mar.

¿Qué organismos se ven más afectados con la acidificación de los océanos?

Corales:

Los corales construyen estructuras calcáreas conocidas como arrecifes de coral. La acidificación del océano reduce la disponibilidad de carbonato de calcio, lo que dificulta la formación y el mantenimiento de los esqueletos de coral. Esto puede debilitar los arrecifes y hacer que sean más susceptibles al blanqueamiento debido al estrés ambiental.

Moluscos:

Moluscos como mejillones, almejas, caracoles y calamares dependen de conchas o caparazones de carbonato de calcio para su protección. La acidificación del océano puede dificultar la formación de estas conchas y debilitar la estructura de los moluscos, provocando que sean más vulnerables a la depredación y a otros factores de estrés.

Equinodermos:

Animales como estrellas, erizos y pepinos de mar también dependen de estructuras calcáreas. La acidificación puede afectar su capacidad para desarrollar y mantener espinas y caparazones, lo que puede influir en su supervivencia y función en los ecosistemas marinos.

Organismos planctónicos:

Muchos organismos planctónicos, como ciertos tipos de plancton calcáreo y foraminíferos, tienen conchas o caparazones de carbonato de calcio. La acidificación del océano puede interferir con su desarrollo y afectar la base de la cadena alimentaria marina.

Peces y organismos vertebrados:

Aunque no todos los peces y vertebrados marinos se ven directamente afectados por la acidificación, puede haber impactos indirectos a través de cambios en la disponibilidad de presas y en el comportamiento de los organismos.

Como podemos ver, el papel de la hidrósfera es diverso y trascendental en el equilibrio del sistema climático, en el cual cumple funciones como absorber mayor cantidad de radiación de onda larga en la atmósfera en su estado sólido o líquido y mayor cantidad de radiación de onda corta en su estado

gaseoso; aumento de la evapotranspiración, lo que incide en las precipitaciones; distribución del calor, a través de las corrientes oceánicas; y como sumidero de gases de efecto invernadero.

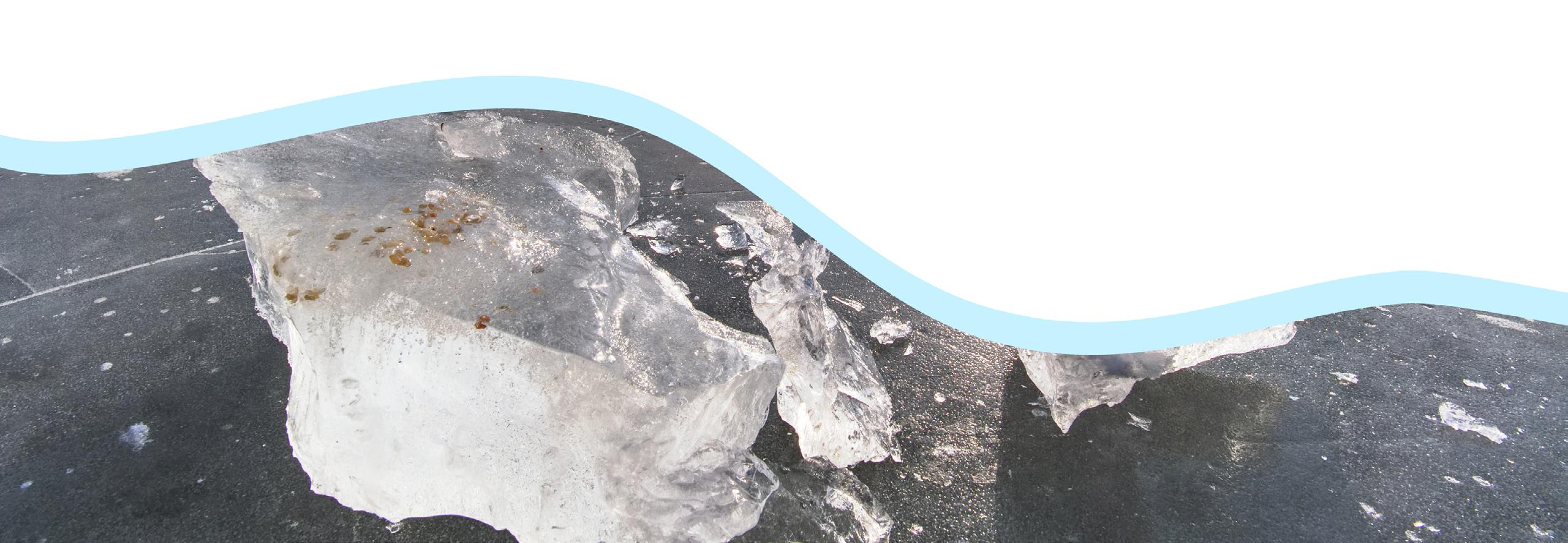

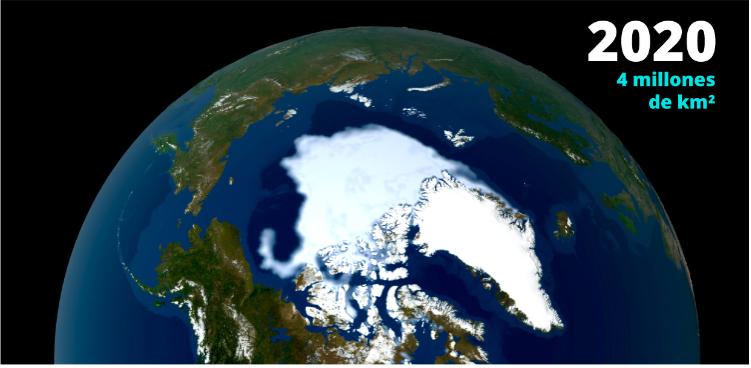

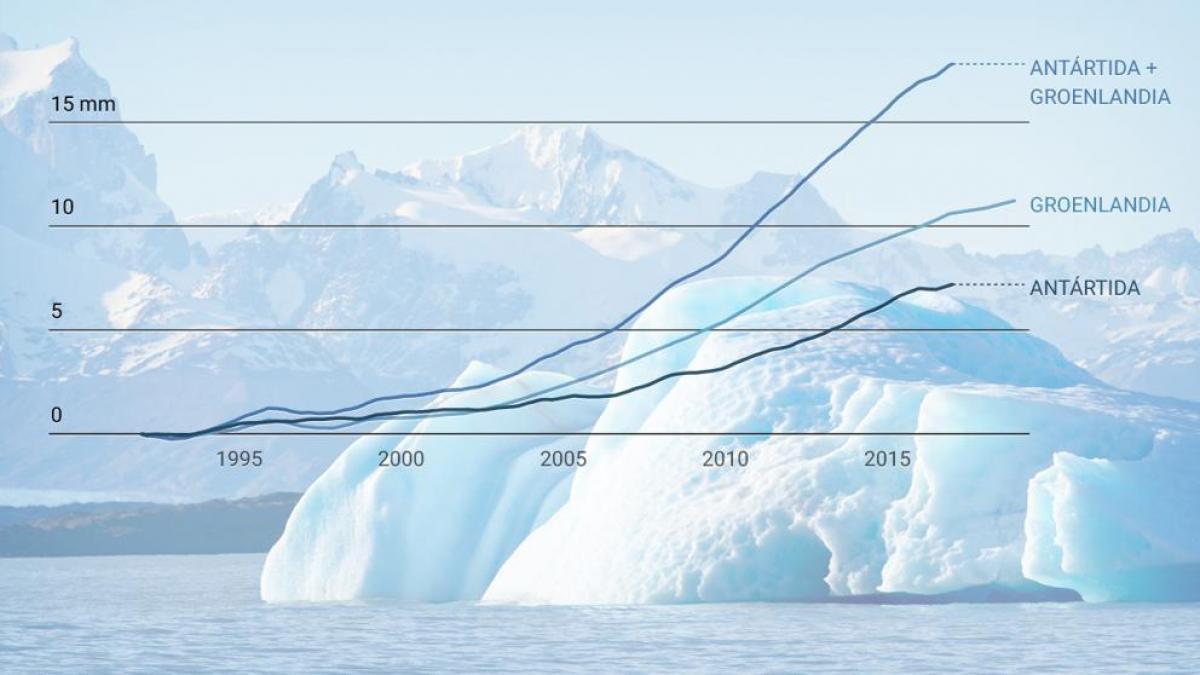

La criósfera abarca todas las regiones terrestres y oceánicas en las que el agua se halla en estado sólido, como los polos; los hielos marinos, lacustres y fluviales; la capa de nieve; los glaciares y los mantos de hielo permanentes (permafrost).

Es importante en el sistema climático dada su influencia en el ciclo de agua, las nubes, las precipitaciones, las corrientes oceánicas, los vientos y el albedo. El aumento en la temperatura global puede generar disminución en la masa de hielo de los polos y desaparición de los glaciares de montaña. El derretimiento de los polos puede causar aumento en el nivel del mar, cambios en el ciclo del agua, incremento de la acidificación de los océanos y disminución del albedo.

La biósfera «abarca todos los ecosistemas y organismos vivos de la tierra y los océanos», incluida la materia orgánica muerta resultante de ellos, en particular los restos, la materia orgánica del suelo y los detritus oceánicos.

Gran parte de la superficie terrestre global ha sido modificada por actividades humanas durante el Holoceno. Estudios con reconstrucciones basadas en datos de polen indican deforestación a escala regional desde hace al menos seis mil años. A una escala global, se cree que los cambios en el uso de la tierra —y la deforestación relacionada— fueron pequeños a escala global hasta mediados del siglo XIX y se aceleraron notablemente a partir de entonces. Los cambios en la superficie terrestre se han asociado con actividades humanas directas, las cuales incluyen la deforestación tropical, la forestación de monocultivos, la intensificación de las tierras de cultivo y el aumento de la urbanización. En la actualidad, casi tres cuartas partes de la superficie terrestre libre de hielo está bajo alguna forma de uso humano.

Las modificaciones de la cubierta terrestre y del uso del suelo pueden afectar al albedo de la superficie, a la evapotranspiración, a las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero o a otras propiedades del sistema climático y, pueden, por consiguiente, producir un forzamiento radiativo y otros efectos sobre el clima, a nivel local o global (IPCC, 2022).

La litósfera es la «capa superior de la parte sólida de la Tierra», tanto continental como oceánica, que abarca todas las rocas de la corteza y la parte fría, en su mayor parte elástica, del manto superior. La actividad volcánica, pese a tener lugar en la litósfera, no está considerada como integrante del sistema climático, aunque actúa como factor externo.

Balance energético y forzamiento radiativo

El Sol es la principal fuente de energía para todo el sistema solar. La energía del Sol viaja como onda del espacio y llega a la superficie de la Tierra. El «presupuesto energético» de la Tierra es la suma de la energía que entra proveniente del Sol, la energía que se pierde en el espacio y la energía que se mantiene en la superficie y atmósfera. La Tierra es capaz de gestionar este presupuesto energético para conseguir un equilibrio térmico.

Recordemos que todo cuerpo puede emitir «energía electromagnética» en función de su temperatura. Asimismo, los cuerpos pueden interactuar con la radiación de tres formas: 1) absorbiendo energía,

Imagen 1.10. Formas de radiación.

lo que genera pequeños cambios en las partículas; 2) reflejando la energía, sin traspasar el cuerpo; y 3) transmitiendo la energía, la cual pasa por un cuerpo sin alterarlo.

Crédito: ResearchGate.

La radiación electromagnética del Sol se define como un espectro electromagnético próximo al de un cuerpo negro con una temperatura de 5.770 K (Kelvin). Es la máxima radiación posible en el espectro visible (Imagen 1.10) y también se suele denominar radiación de onda corta (IPCC, 2013, p. 199). En tanto, la radiación que es reemitida por la superficie de la Tierra, por la atmósfera y por las nubes se denomina radiación de onda larga o infrarroja térmica, y se encuentra en el extremo opuesto del espectro visible (Imagen 1.10). La diferencia de estas temperaturas se origina en el gran contraste de temperaturas del Sol y la Tierra (IPCC, 2013, p. 199).

Entonces, la Tierra también puede absorber, reflejar y transmitir la energía proveniente del Sol. La mayor

Radiación solar = Radiación de onda corta

Radiación con espectro electromagnético próximo al de un cuerpo negro con una temperatura de 5.770 K (Kelvin). Su longitud de onda va desde 0,25 y 4 µm (IPCC, 2013).

cantidad de la energía que proviene del Sol es transmitida por la atmósfera hasta llegar a la superficie de nuestro planeta (alrededor del 70 %). De ese 70 %, hay un porcentaje que es retenido en la atmósfera y el resto es absorbido por la superficie. Como podemos ver en la imagen 1.12, dependiendo del tipo de componente que predomine en la atmósfera, vamos a tener mayor o menos porcentaje de absorción de la energía en ella. El oxígeno y el ozono son los responsables de absorber el 19 % de la energía solar en la atmósfera, donde también suele incidir la cantidad de nubes que se encuentren presentes (Imagen 1.13).

Crédito: Elaboración propia.

Radiación terrestre

Radiación de onda larga = Radiación infrarroja térmica

Radiación térmica emitida por cuerpos con temperaturas de 288 K. Su longitud de onda va desde 4 y 100 µm. No debe confundirse con la radiación cuasiinfrarroja del espectro solar. La radiación infrarroja abarca un intervalo característico de longitudes de onda (espectro) más largas que la del rojo en la parte visible del espectro.

Imagen 1.12. Radiación terrestre.

Radiación transmitida por la atmósfera

Intensidad espectral

Porcentaje

Principales componentes

Crédito: Elaboración propia.

Absorción total y dispersión

Vapor de agua

Dióxido de Carbono

Oxígeno y Ozono

Metano

Óxido Nitroso Dispersión de Rayleigh

Una parte importante de la energía solar es reflejada nuevamente hacia el espacio. Este proceso se denomina albedo y se produce principalmente en las superficies claras de la Tierra, como los polos, las zonas con nieve y nubosas. La Tierra tiene un albedo de aproximadamente 0,3 (30 %), en el que las nubes tienen una incidencia del 20 %, el 6 % es reflejado por la atmósfera y el 4 % restante por la superficie de la Tierra.

La energía restante es absorbida por los océanos y continentes, y posteriormente reemitida hacia el espacio como energía de onda corta. Esta última tiene que volver a atravesar la atmósfera, donde hay un nuevo proceso de reabsorción y es reemitida como calor.

Imagen 1.13. Presupuesto energético de la Tierra.

Presupuesto energético de la Tierra

Reflejado por la atmósfera (6 %)

100 % energía solar entrante

Reflejado por las nubes (20 %)

Reflejado desde la superficie terrestre (4 %)

Radiado al espacio desde las nubes y la atmósfera

Absorbido por la atmósfera (16 %)

Absorbido por las nubes (3 %)

Conducción y ascenso de aire (7 %)

Absorbido por tierra y océanos (51 %)

Crédito: Elaboración propia, basada en la NASA (The Role of Clouds).

En este contexto, la superficie de la Tierra recibe energía de onda larga desde el Sol y energía reirradiada de onda corta desde la atmósfera, por lo que para alcanzar un «equilibrio radiativo», la temperatura debe ir sufriendo modificaciones en relación al porcentaje de energía absorbida. Es gracias a este fenómeno, denominado «efecto invernadero natural», que la temperatura del planeta Tierra es 24 K más alta de la que correspondería si no hubiera atmósfera (aproximadamente -18 °C). La energía entrante se

Radiado directamente al espacio desde la Tierra

Radiación absorbida por la atmósfera (15 %)

Transportado a las nubes y la atmósfera por calor latente en vapor de agua (23 %)

iguala a la energía emitida, pese a que el Sol tiene una temperatura mayor y, por lo tanto, transmite mayor energía térmica.

Así, la Tierra es capaz de equilibrar la energía que recibe, pero a veces hay factores que pueden alterar el equilibrio. Cualquier cambio en la radiación entrante o saliente de un sistema climático se denomina «forzamiento radiativo». Este forzamiento puede ser positivo si la cantidad de energía que ingresa

al sistema climático es mayor a la emitida, lo que genera un calentamiento. No obstante, puede ser un forzamiento negativo si la cantidad de energía que se emite desde el sistema climático de la Tierra es mayor a la recibida, causando un enfriamiento.

Lo factores que suelen generar un forzamiento radiativo son: 1) un cambio en la radiación solar incidente o 2) aumento o disminución de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Esto es justamente lo que pasa en la actualidad. La actividad humana ha causado una variedad de cambios en la superficie de la Tierra y en la atmósfera que están generando un forzamiento radiativo positivo y un aumento en la temperatura global.

Imagen 1.14. Forzamiento radiativo promedio mundial.

Antropógeno a)

Terminos de FR

Gases de efecto invernadero de larga vida

Ozono

Vapor de agua estratosférico de CH

Albedo de superficie

Aerosol total

Procesos naturales

Estratosférico

Uso del suelo

Efecto directo Efecto albedo de nube

Estelas lineales

Irradiación solar

Total antropógeno neto

Crédito: IPCC.

Forzamientos radiativos de origen antropogénicos:

Aumento de GEI Aumento de aerosoles en la atmósfera

de uso de suelo

Halocarbonos

Troposférico

Carbón negro en la nieve

Forzamiento radiativo (W m-2)

Valores de FR (Wm3) Escala espacial NDCC

1.66 [1.49 a 1.83]

0.48 [0.43 a 0.53]

0,16 [0.14 a 0.18]

0,34 [0.31 a 0.37]

-0,05 [-0,15 a 0.05]

0,35 [0.25 a 0.65]

0.07 [0.02 a 0.12]

-0.2 [-0,4 a 0,0] 0.1 [0.0 a 0.2]

-0.5 [-0,9 a 0,1]

-0.7 [-1,8 a -0.3]

0.01 [0.030 a 0.03]

0,12 [0.06 a 0.30] 1.5 [0,6 a 2,4]

Mundial

Mundial

Continental a mundial

Mundial

Local a continental

Continental a mundial

Continental a mundial

Continental

Bajo

Mediano -bajo

Mediano -bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Mundial Alto Alto Mediano

Efecto invernadero

Entonces, el «efecto invernadero» es el fenómeno donde la radiación térmica de onda corta reemitida por la superficie de la Tierra es reabsorbida por ciertos gases que componen la atmósfera, llamados gases de efecto invernadero (GEI). Además, vuelve a ser irradiada tanto hacia la superficie planetaria, aumentando la temperatura global, como hacia el espacio.

Este proceso ha ocurrido de forma natural durante la historia de la Tierra, permitiendo que en los últimos diez mil años se desarrolle una temperatura global apta para la vida. Sin embargo, desde la Revolución

Industrial, la humanidad ha intensificado la quema de combustibles de origen fósil para transporte e industria, lo que ha elevado la cantidad de gases de efecto invernadero de la atmósfera, generando un calentamiento planetario. De igual modo, el aumento de la población mundial, la deforestación de los bosques y la destrucción de la capa de ozono han acrecentado el efecto invernadero como se muestra en la imagen 1.15.

El efecto invernadero

Una parte de las radicaciones infrarrojas pasan a través de la atmósfera, pero la mayor parte de estas es absorbida y reemitida en todas direcciones por las moléculas de los gases de efecto invernadero y por las nubes. El efecto provocado es el calentamiento de la atmósfera del planeta Tierra y las capas inferiores de la atmósfera.

Cerca de la mitad de la radiación solar es absorbida por la superficie de la Tierra, la cual se calienta debido a esto.

La radiación solar da energía al sistema climático.

Una parte de la radiación solar es reflejada por la Tierra y la atmósfera.

La radiación infrarroja es emitida por la superficie de la Tierra.

Atmósfera

Crédito: Elaboración propia.

Tierra

¿Cuáles son los gases de efecto invernadero?

Guía de apoyo docente en cambio climático

Para conocer a fondo los gases de efecto invernadero y sus características, te invitamos a descargar la «Guía de apoyo docente en cambio climático», generada el año 2017 por el Ministerio de Medio Ambiente.

Otra forma de dividir los GEI es por su efecto. De esta manera, tenemos:

GEI directos:

GEI directos:

GEI indirectos:

Son gases que contribuyen al efecto invernadero tal como son emitidos a la atmósfera. Ejemplos: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y los compuestos halogenados.

GEI indirectos:

Son precursores de ozono troposférico, además de contaminantes del aire ambiente de carácter local. En la atmósfera se transforman a gases de efecto invernadero directo. En este grupo se encuentran: los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano y el monóxido de carbono.

Material de apoyo:

La guía incorporará en cada capítulo material adicional que pueda complementar y aportar a la temática tratada, así como exponer otras fuentes con material generado por instituciones oficiales que apoye los contenidos trabajados.

Criósfera y Cambio Climático

50 preguntas y respuestas

Criósfera y cambio climático: 50 preguntas y respuestas

Fuente: Comité Científico COP25 (2019). Criósfera y cambio climático: 50 preguntas y respuestas, Santiago, Chile.

Guía de apoyo docente en cambio climático

Ministerio de Medio Ambiente. Guía de apoyo docente en cambio climático, Chile, 2017.

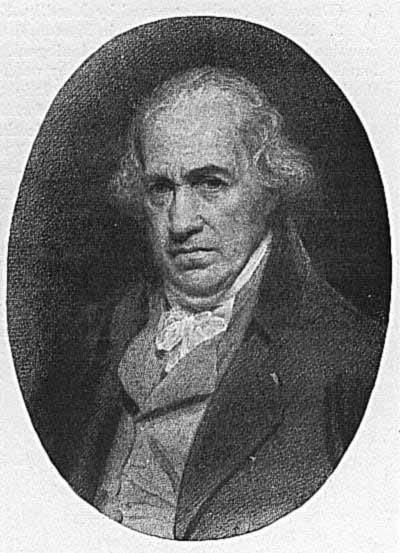

¡Una mujer lo logró!

Laurence Tubiana (1951-actualid ad)

Laurence Tubiana es una influyente figura en el ámbito de la política climática y la sostenibilidad. Nacida el 6 de agosto del año 1951 en Orán, Argelia, Tubiana es una economista y diplomática francesa que ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático a nivel nacional e internacional.

Tubiana es conocida por su destacada participación en la negociación del histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático en el año 2015. Fue la representante especial del gobierno francés para la COP21 (Conferencia de las Partes), la conferencia climática de las Naciones Unidas en la que se logró el acuerdo. Su compromiso y liderazgo fueron fundamentales para la elaboración y la aprobación de este acuerdo histórico, que busca limitar el aumento de la temperatura global y promover la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático.

Además de su trabajo en la COP21, Tubiana ha desarrollado una carrera diversa y prolífica. Ha sido directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) en París y ha desempeñado roles en organizaciones internacionales, gobiernos y academia. Su experiencia en economía y políticas medioambientales le ha permitido abogar por la integración de la sostenibilidad en la toma de decisiones políticas y económicas.

La Dra. Maisa Rojas Corradi, actual ministra de Medio Ambiente, es una climatóloga chilena ampliamente reconocida por su dedicación y contribuciones en el campo de la investigación sobre el cambio climático y los procesos climáticos en América del Sur. Su trabajo ha tenido un impacto significativo tanto a nivel científico como en la promoción de la conciencia climática, en la sociedad chilena y a nivel internacional.

Su investigación se ha centrado en comprender los patrones climáticos y las tendencias en América del Sur, investigando cómo los factores globales y regionales interactúan para influir en el clima de la región. Ha abordado temas como la variabilidad climática, los fenómenos extremos, la relación entre el clima y la sociedad, y la proyección de futuros cambios climáticos.

Además de su destacada labor científica, la Dra. Rojas ha asumido un papel de liderazgo en la comunicación de la ciencia climática y en la sensibilización sobre la importancia de abordar el cambio climático. Ha participado activamente en iniciativas de divulgación científica y ha promovido el diálogo entre científicos/as, formuladores de políticas y la sociedad en general.

MaisaRojas (1972-actualidad)

EuniceNewton (1819-1888)

Eunice Newton Foote fue una científica estadounidense, pionera en el campo del cambio climático y la comprensión de los efectos de los gases atmosféricos en el clima de la Tierra. Aunque su trabajo no recibió la atención y el reconocimiento que merecía en su época, se ha destacado su contribución en tiempos más recientes por su papel fundamental en sentar las bases para la comprensión del efecto invernadero.

Foote nació en Goshen, Connecticut, en 1819, y desarrolló un interés temprano en la ciencia y la investigación. A pesar de las limitadas oportunidades educativas para las mujeres en su época, Foote fue una apasionada autodidacta y buscó activamente el conocimiento científico. En 1856, presentó un artículo titulado «Circumstances Affecting the Heat of the Sun’s Rays» («Circunstancias que afectan el calor de los rayos del Sol»), en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.

En su artículo, Foote describió experimentos en los que colocó recipientes llenos de diferentes gases en la luz del Sol y midió la temperatura resultante. Sus observaciones la llevaron a concluir que el vapor de agua y el dióxido de carbono tenían la capacidad de absorber el calor de manera más eficiente que el aire común. Aunque su artículo fue breve y presentado por un hombre, su investigación sentó las bases para comprender el efecto invernadero y cómo ciertos gases pueden atrapar el calor en la atmósfera.

Capítulo 2:

¿Cómo los/as científicos/as saben que está pasando esto? Causas y consecuencias

Introducción

El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Se trata de un fenómeno complejo que ha sido objeto de estudio de científicos/as de todo el mundo durante décadas. Sin embargo, entender cómo los/ as científicos/as saben acerca del cambio climático no es una tarea fácil. Para comprenderlo, es necesario realizar un recorrido por la historia de la investigación del clima, desde los primeros registros de temperatura hasta los modelos climáticos más avanzados en la actualidad. En este capítulo, exploraremos cómo los/ as científicos/as han utilizado diferentes técnicas y herramientas para investigar el cambio climático a lo largo de la historia, y cómo estos hallazgos nos han llevado al conocimiento actual sobre este fenómeno. Desde la observación de fenómenos naturales hasta la construcción de complejos modelos matemáticos, este capítulo ofrecerá una visión general de cómo los/as científicos/as han llegado a entender el cambio climático, un tema crucial para el futuro de nuestro planeta.

Asignaturas asociadas

Ciencias naturales

Historia, geografía y ciencias sociales

Física Ciencias para la ciudadanía

Objetivos de aprendizaje

Ciencias naturales (1.° medio: OA 06)

Desarrollar modelos que expliquen el ciclo del carbono, el nitrógeno, el agua y el fósforo, y su importancia biológica; los flujos de energía en un ecosistema (redes y pirámides tróficas); y la trayectoria de contaminantes y su bioacumulación.

Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 04)

Reconocer que el siglo XIX latinoamericano y europeo está marcado por la idea de progreso indefinido, que se manifestó en aspectos como el desarrollo científico y tecnológico, el dominio de la naturaleza, el positivismo y el optimismo histórico, entre otros.

Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 05)

Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo asalariado, las transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la consolidación de la burguesía, el desarrollo de la ciudad contemporánea (por ejemplo, expansión urbana, explosión demográfica y marginalidad) y la revolución del transporte y de las comunicaciones.

Historia, geografía y ciencias sociales (1.° medio: OA 10)

Explicar que Chile durante el siglo XIX se insertó en los procesos de industrialización del mundo atlántico y en los mercados internacionales, mediante la explotación y exportación de recursos naturales, reconociendo la persistencia de una economía tradicional y rural basada en

Ciencias naturales

Física (3.° y 4.° medio: OAC 01)

Analizar, con base en datos científicos actuales e históricos, el fenómeno del cambio climático global, considerando los patrones observados, sus causas probables, efectos actuales y posibles consecuencias futuras sobre la Tierra, los sistemas naturales y la sociedad.

Ciencias naturales

Física (3.° y 4.° medio: OAC 05)

Investigar y aplicar conocimientos de la física (como mecánica de fluidos, electromagnetismo y termodinámica) para la comprensión de fenómenos y procesos que ocurren en sistemas naturales, tales como los océanos, el interior de la Tierra, la atmósfera, las aguas dulces y los suelos.

Ciencias naturales

Física (3.° y 4.° medio: OAC 06)

Valorar la importancia de la integración de los conocimientos de la física con otras ciencias para el análisis y la propuesta de soluciones a problemas actuales, considerando las implicancias éticas, sociales y ambientales.

Formación general

Ciencias para la ciudadanía

(3.° y 4.° medio: OAC 03)

Modelar los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación.

Formación general

Ciencias para la ciudadanía

(3.° y 4.° medio: OAC 02)

Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas o gestión de residuos, entre otros.

Formación general

Ciencias para la ciudadanía

Tecnología y sociedad

(3.° y 4.° medio: OAC 02)

Explicar, basados en investigaciones y modelos, cómo los avances tecnológicos (en robótica, telecomunicaciones, astronomía, física cuántica, entre otros) han permitido al ser humano ampliar sus capacidades

Formación general

Ciencias para la ciudadanía

Seguridad, prevención y autocuidado

(3.° y 4.° medio: OAC 03)

Analizar, a partir de modelos, riesgos de origen natural o provocados por la acción humana en su contexto local (como aludes, incendios, sismos de alta magnitud, erupciones volcánicas, tsunamis e inundaciones, entre otros) y evaluar las capacidades existentes en la escuela y la comunidad para la prevención, la mitigación y la adaptación frente a sus consecuencias.

Formación general

Ciencias para la ciudadanía

(3.° y 4.° medio: OAC 02)

Diseñar, evaluar y mejorar soluciones que permitan reducir las amenazas existentes en el hogar y en el mundo del trabajo (en sistemas eléctricos y de calefacción, y exposición a radiaciones, entre otros) para disminuir posibles riesgos en el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente.

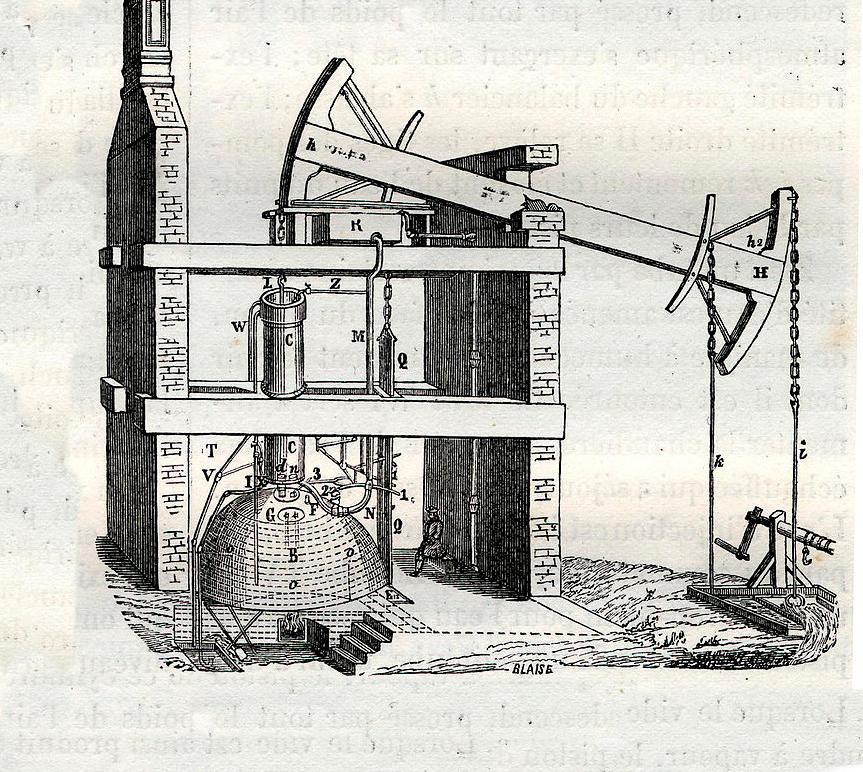

Pequeña historia del cambio climático

Cuando el británico Thomas Newcomen inventó la primera máquina a vapor, no imaginó que su creación sería la responsable de abrir el camino a la Revolución Industrial y al uso a gran escala del carbón y otros combustibles fósiles. Este invento junto a muchos otros que se originaron en Europa a partir del siglo XVIII, dieron comienzo a un proceso de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, lo que hoy conocemos como «Revolución Industrial». Estas transformaciones fueron tan profundas que establecieron las bases de la vida que conocemos hoy, principalmente del sistema capitalista que se sigue desarrollando.

En la historia de la humanidad ha habido dos grandes revoluciones que tuvieron la facultad de cambiar drásticamente las condiciones de vida de los humanos y su relación con el medioambiente. La primera fue el paso desde una vida nómada de caza y recolección de alimentos a una vida sedentaria con el nacimiento de la agricultura, lo que se conoce como la Revolución Agrícola. La segunda fue la Revolución Industrial, que trajo consigo un cambio desde una economía basada en la agricultura y la vida rural a una economía industrial sostenida, con crecimiento de las zonas urbanas y avances tecnológicos importantes.

De la mano de los cambios económicos, sociales y tecnológicos, se dio una explosión demográfica gracias a los avances científicos y a la implementación de medidas sanitarias higienizantes, las que ayudaron a disminuir la mortalidad infantil y a aumentar la esperanza de vida adulta desde 30 a 45 años en algunos países de Europa occidental. Hacia el año 1800 la población mundial total alcanzó los mil millones de personas, algo inédito en la historia de la humanidad. Hoy la población mundial ha crecido más que nunca, alcanzando los ocho mil millones de habitantes.

Con el aumento de la utilización de combustibles fósiles en la industria, sumado al crecimiento poblacional, también aumentaron las emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente de CO2),

Imagen 2.1. Thomas Newcomen y la primera máquina a vapor.

Crédito: Biografías y vidas.

los cuales se habían mantenido mayoritariamente constantes hasta esa época. Según algunos estudios, ya en 1830 se lograban percibir los primeros aumentos de temperatura en el Ártico y los océanos de zonas tropicales (Abraham et al.,2022).

En 1824 Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), científico y matemático francés, se dio cuenta de que el calor irradiado por el Sol no era suficiente para explicar la temperatura promedio de la Tierra. Para dar solución a esta discordancia entre los cálculos matemáticos y la realidad, Fourier acuñó el concepto de «efecto invernadero». Luego de diversos cálculos y experimentos, concluyó que la atmósfera es capaz de absorber, distribuir y mantener la energía que viene del Sol, lo que permite que la temperatura de la Tierra mantenga un promedio de 15 °C. Posteriormente, otros/ as científicos/as continuaron trabajando con esta teoría. Svante Arrhenius (1859-1927), físico y químico sueco, identificó el vapor de agua y el CO2 como los gases que permiten que el efecto invernadero ocurra. El sueco, además, propuso que, al doblar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, la temperatura de la Tierra podría subir entre 5 y 6 °C.

A pesar de que el calentamiento global no era percibido como un real problema, en los inicios del siglo XX estas proyecciones y teorías fueron escuchadas en la comunidad científica, siendo desarrolladas aún más por científicos/as que construyeron las bases de las ciencias climáticas. En 1938, el ingeniero e inventor inglés, Guy Callendar (1898-1964), analizó registros meteorológicos del mundo y descubrió que la temperatura global había aumentado en los últimos 100 años debido las emisiones de CO2. Su investigación fue desestimada por la Royal Meteorological Society, quienes no creían que la humanidad pudiera tener incidencia en cambios del clima global. En 1941, el matemático serbio, Milutin Milankovic (1879-1958), sugirió una nueva teoría astronómica para explicar los grandes cambios climáticos de la historia de la Tierra (épocas glaciares e interglaciares), los cuales tendrían que ver con la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol. En 1955, el físico canadiense, Glibert Plass (1920-2004), fue capaz de comprobar la teoría de Callendar y demostrar que efectivamente el CO2 absorbía la energía infrarroja. En los años 60, los científicos estadounidenses, Roger Revelle (19091991) y Charles David Keeling (1928-2005), realizaron mediciones de CO2 durante alrededor de 50 años en la cima del volcán Mauna Loa (Hawái), la Antártida,

Alaska, Samoa Americana, entre otros puntos claves. Sus cálculos permitieron comprobar que los niveles de gases de efecto invernadero estaban aumentando. Ambos advirtieron sobre los peligros que podría traer este fenómeno para la vida humana.

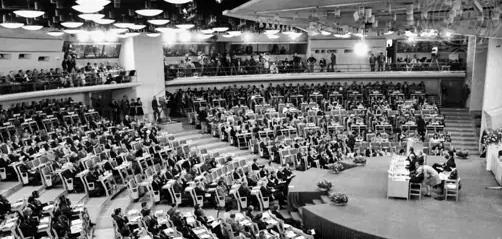

Durante este período, muchos/as científicos/as no creían que las emisiones de gases fueran realmente capaces de generar un cambio en las temperaturas de la Tierra en solo cien años. Algunos/as argumentaban que el océano era un sumidero natural que sería capaz de contrarrestar cualquier efecto antrópico y el rápido aumento de los niveles de CO2. No fue hasta 1972 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) organizaron la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conocida como Cumbre para la Tierra o Cumbre del Clima, en Estocolmo, Suecia. Si bien en esta reunión el objetivo no era dialogar en torno al cambio climático, sino tratar los principios globales para la conservación y mejora del medio humano, por primera vez se discutió abiertamente la temática. La ONU llamó a tomar precaución en toda actividad que pudiera propiciar un cambio climático y a evaluar la repercusión de los gases de efecto invernadero en el clima. Igualmente,

se le encargó a la OMM realizar un monitoreo atmosférico constante, con el fin de tener mayor información de sus propiedades y posibles cambios a través del tiempo.

Durante esta 1.ª Cumbre de la Tierra también se constituyó el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo para el Medio Humano y la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente. Ninguno de estos organismos tenía como prioridad en un principio estudiar el cambio climático, sino más bien encargarse de temas generales como energía, recursos, biodiversidad y capa de ozono. Todos estos elementos se ven afectados como consecuencia del cambio climático, pero en ese momento, aún no estaban conceptualizados como tal.

Hacia fines de la década de 1970, el deterioro de la capa de ozono se convirtió en una de las grandes problemáticas ambientales. En 1979, la ONU realizó una convención sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a larga distancia, que tuvo como resultado la creación de un protocolo para disminuir las emisiones de azufre en un 30 %. Este elemento estaba generando serios problemas en algunos países de Europa debido a las lluvias ácidas. En 1985, se realizó la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono y, en 1989, el PNUMA hizo un llamado

a todos los países a evitar utilizar clorofluorocarbonos (CFC) F-11 y F-12, los dos principales culpables de la destrucción de la capa de ozono. Estos esfuerzos dieron como resultado la firma del Protocolo de Montreal, puesto en vigencia en 1989, en el que 188 países se comprometieron a prohibir el uso de los CFC.

En medio de la crisis de la capa de ozono, los organismos internacionales tomaron mayor conciencia acerca del fenómeno de cambio climático y, en 1988, el PNUMA en conjunto con la OMM crearon el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Este organismo formado por científicos/as de diferentes disciplinas tiene por objetivo monitorear y evaluar los avances científicos e investigativos en torno al cambio climático global. Es importante recalcar que el IPCC no realiza investigación primaria, ni monitoreos climáticos, sino que se basa en literatura publicada en las diferentes universidades e institutos del mundo. Para llevar a cabo su meta, se divide el trabajo en tres grandes grupos:

Grupo I: Examina los aspectos científicos del sistema climático y de los cambios de temperatura tanto del pasado, presente y futuro.

Grupo II: Evalúa la vulnerabilidad y los impactos del cambio climático, sus consecuencias y opciones de adaptación.

Grupo III: Se enfoca en las opciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Un año después de la creación del IPCC, las emisiones de carbono producidas por los combustibles fósiles y la industria alcanzaron los seis mil millones de toneladas al año. Maldivas, uno de los países con la mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, llevó hasta la ONU un informe propio sobre la temática. Todo indicaba que los pronósticos de las décadas anteriores se estaban cumpliendo.

En el año 1990, el IPCC entregó el Primer Informe sobre el Cambio Climático en el cual se concluyó que las emisiones de gases de efecto invernadero habían aumentado, lo que a su vez generó un incremento de la temperatura de 0,3-0,5 °C en el último siglo. Con esta información se redactó la «Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático» (CMNUCC), un tratado internacional con acuerdos para que los países se comprometieran a disminuir las concentraciones de gases de efecto invernadero emitidas.

En junio de 1992, se realizó la 2.ª Conferencia Mundial sobre el Clima (también conocida como la Cumbre para la Tierra), en Río de Janeiro, Brasil. En esta conferencia se establecieron nuevos protocolos para la protección del medio ambiente, a través de la Declaración de Río y el Programa 21. La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo consta de 27 principios y, como enuncia el documento, «tiene el

objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental de desarrollo mundial, protegiendo la naturaleza integral e independiente de la Tierra, nuestro hogar» . Por su parte, el Programa 21 o Agenda 21 busca alcanzar un desarrollo sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental desde cada nación. Hacia fines de 1992, 158 Estados habían adherido al CMNUCC y a los acuerdos tomados en la 2.ª Conferencia Mundial sobre el Clima.

A esas alturas el mundo ya había tomado conciencia del riesgo que representaba el cambio climático para mantener las condiciones de vida actuales en la Tierra, por lo que la CMNUCC comenzó a realizar informes sistemáticos en los que se recopilaba toda la información que la comunidad científica generaba. Asimismo, en el marco de la CMNUCC, cada año se realizan Conferencias de las Partes donde los representantes de cada país se reúnen a discutir sobre los avances comprometidos y a plantear nuevas estrategias según el escenario anual.

¿Cómo saben los/as científicos/as lo que ha pasado?

Los/as científicos/as que estudian el cambio climático tienen dos herramientas claves para entender los cambios que ha sufrido el clima de la Tierra con el paso de los años: las mediciones instrumentales y el Paleoclima. Gracias a estas dos herramientas, los/as científicos/as han podido monitorear el aumento de temperatura de la Tierra de los últimos cien años y los cambios que ello conlleva, así como reconocer la anormalidad de la rapidez con la que ha ocurrido este cambio.

Mediciones Instrumentales

Las mediciones instrumentales son todas aquellas que se hacen directamente con instrumentos creados por el ser humano. Existen desde herramientas antiguas y sencillas como el termómetro, el barómetro, el anemómetro o el pluviómetro, hasta otras más complejas y modernas como los globos meteorológicos o satélites que envían datos en tiempo real. A través de estos instrumentos, los/as estudiosos/as de todas las épocas han intentado recopilar información sobre su entorno. Si bien las investigaciones sobre los factores que determinan el clima de la Tierra son relativamente recientes

(últimos 150 años) y se estandarizaron a finales del siglo XIX, los/as científicos/as actuales puede conocer cómo ha sido el clima en los últimos dos milenios gracias a la conservación de registros escritos tanto de estudiosos/as u otras personas que han descrito eventos inauditos como tormentas, aumento de temperatura, nevadas, entre otros.

Desde 1905 se han registrado datos climatológicos de forma sistemática en Europa, los cuales se han ido perfeccionando y ampliando con el avance de la tecnología. Los computadores han permitido sistematizar la información de manera que es más sencillo analizarla. De esta manera, la mayoría de los datos escritos a mano fueron incorporados en bases de datos digitales.

Este tipo de registro fue lo que alertó a los/as primeros/as investigadores/as que advirtieron sobre el calentamiento global y que permitió al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) confirmar esta teoría.

Mediciones Instrumentales

IPCC Data Distribution Centre

El Centro de Distribución de Datos del IPCC proporciona acceso a datos científicos utilizados en los informes de evaluación del IPCC, incluyendo datos sobre emisiones, concentraciones de gases de efecto invernadero, temperatura global y más.

NOAA Climate Data Online

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. ofrece una amplia gama de datos climáticos, incluyendo datos sobre temperatura, precipitación, niveles del mar, entre otros.

NASA’s Global Climate Change

La NASA proporciona datos, visualizaciones y recursos relacionados con el cambio climático, incluyendo datos sobre temperatura, capa de hielo, niveles del mar, etcétera.

Ministerio del Medio Ambiente de Chile

El sitio web del ministerio ofrece datos sobre emisiones e inventarios de gases de efecto invernadero y otros datos relacionados con el cambio climático en Chile.

Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2

Este centro de investigación chileno proporciona datos climáticos, investigaciones y recursos sobre el cambio climático en Chile y América Latina.

Dirección Meteorológica de Chile

Ofrece datos climáticos y registros históricos sobre temperaturas, precipitaciones y otros indicadores climáticos en Chile.

Fundación Terram

Esta fundación chilena ofrece información y análisis sobre temas ambientales, incluyendo el cambio climático y políticas relacionadas.

Poder identificar cómo han variado las concentraciones de GEI en la atmósfera ha sido un poco más complejo para los/as científicos/as. Fue recién en 1957 que Roger Revelle y David Keeling instalaron las primeras estaciones de monitoreo de CO2 en la Antártida y Hawái y, posteriormente, las replicaron en otros lugares del mundo. Estas estaciones han rastreado el aumento de CO2 de los

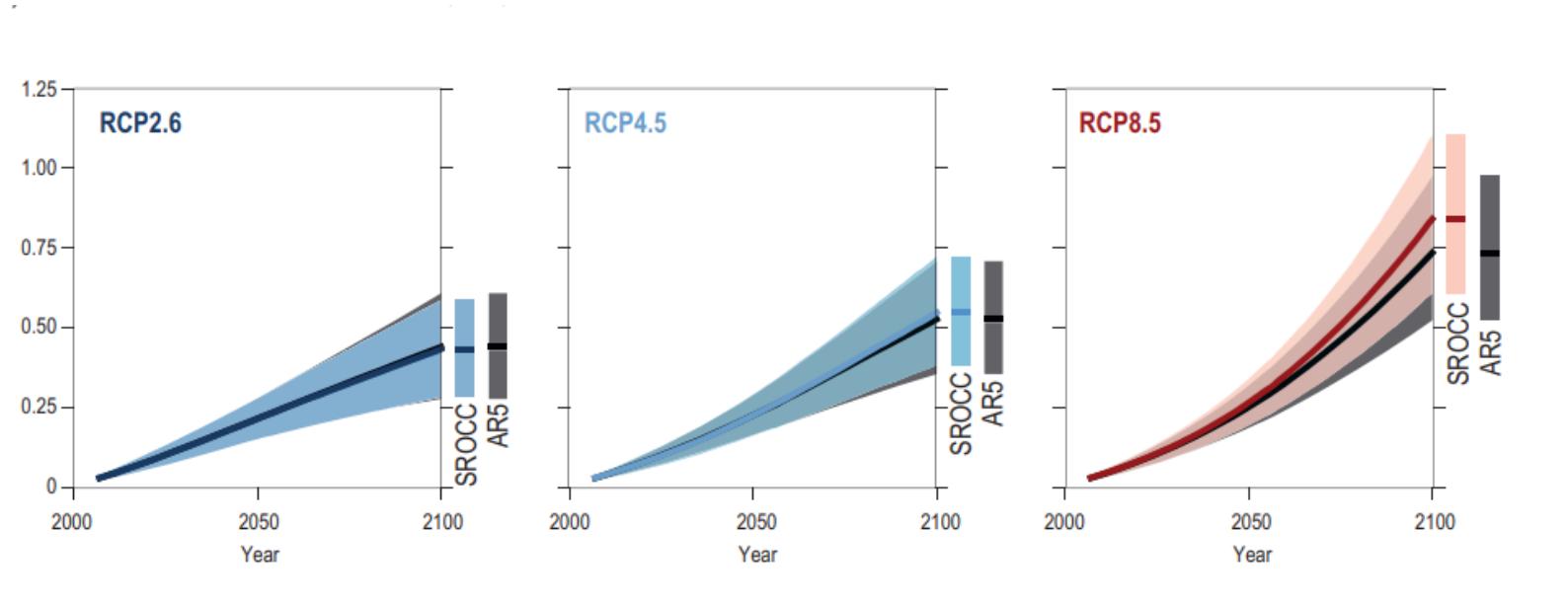

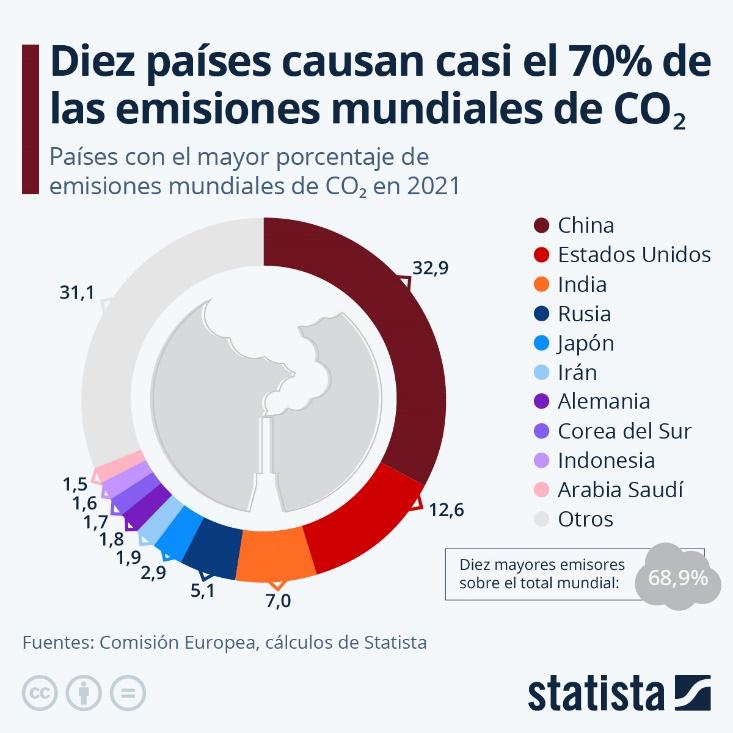

últimos años, yendo de 315 ppm en 1958 a 414 ppm en 2020. Los monitoreos de otros GEI se han replicado en otros puntos, generando avances y mayor cantidad de datos. Incluso en 2009 se puso en órbita un satélite cuya misión es medir los GEI de nuestro planeta. A continuación, la imagen 2.4 presenta el aumento de la temperatura global en función de las emisiones acumuladas de CO2.

Imagen 2.4. Aumento de la temperatura global en superficie desde 1850-1900 (°C) en función de las emisiones acumuladas de CO2 (GtCO2).

La relación casi lineal entre las emisiones acumuladas de CO2 y el calentamiento global en los cinco escenarios ilustrativos hasta el año 2050

Calentamiento global histórico SSP1 - 1.9

- 2.6 SSP2 -

0,5

Emisiones de CO2 acumuladas desde 1850

Las emisiones de CO2 acumuladas en el futuro difieren según los escenarios y determinan el grado de calentamiento que experimentaremos año 1859 1900 1950 2000 2019 2020 2030 2040 2050

Histórico Emisiones de CO2 acumuladas entre 1850 y 2019

Crédito: IPCC 2021.

Proyecciones Emisiones de CO2 acumuladas entre 2020 y 2050 SSP1 - 1.9