GUÍA DIDÁCTICA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA ACCIÓN EN RED

Primera edición

Mayo de 2024

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Colombia

https://www.usaid.gov/es/colombia

Anupama Rajaraman. Directora de Misión

Jeremiah Carew. Subdirector

Robert Rhodes. Director Oficina de Construcción de Paz y Gobernabilidad

Robert Works. Subdirector Oficina Construcción de Paz y Gobernabilidad

Thea Villate. Gerente de Programa. Especialista en Asistencia al Desarrollo

Laura Calderón. Especialista en Gestión de Proyectos – Reconciliación y Paz

Organización Internacional para las Migraciones OIM

Misión en Colombia

https://colombia.iom.int

Fernando Medina. Jefe de Misión

Denisse Velázquez. Jefe de misión adjunta OIM Colombia

Salvador Gutiérrez. Director de Programas de Paz

Camilo Leguizamo. Coordinador del Programa Hilando Vidas y Esperanza WLH

Alejandro Cepeda. Coordinador adjunto. Programa WLH

Equipo Técnico OIM

Diana M. Aguas Meza. Especialista en enfoques diferenciales e inclusión social

Adriana Narváez Patío. Asistente Senior de Proyecto Red Hilando Comunidades

Contenidos: Pataleta SAS

Textos adaptados de: Art of Hosting y tejeRedes Edición, diseño y diagramación gráfica: Pataleta SAS

© Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2024.

© Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 2024

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), y la OIM. Los contenidos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o el gobierno de Estados Unidos de América, ni de la OIM. Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser reproducida íntegra o parcialmente, ni archivada o transmitida por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa del editor.

Esta es la Guía Didáctica de la Caja de Herramientas para la Acción en Red, la cual se validó durante la jornada de entrenamiento de la Red Hilando Comunidades (RHC) del Programa Hilando Vidas y Esperanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), e implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), realizada los días 14 y 15 de febrero de 2024 en la ciudad de Bogotá.

Los conceptos y tecnologías sociales que se encuentran aquí han sido adaptadas del Arte del Liderazgo Participativo y tejeRedes, con elementos adicionales de Sanación del Trauma Colectivo, Plena Consciencia, Teoría U y Comunicación No-violenta. Esta Guía Didáctica fue construida por el Programa Hilando Vidas y Esperanza con el apoyo técnico y metodológico de Pataleta SAS, y los aportes brindados por integrantes de las comunidades participantes en el Programa.

Las redes son sistemas de actividad humana, son conexiones de las interacciones de los actores de la red entre Cuerpos, Lenguajes, Emociones, Historias, Eros y Silencio –CLEHES, que generan mundos a partir de su conversación.

Estas redes de conversaciones conexiones forman los sistemas de actividad humana en los que el habla y la escucha producen acoples de ida y vuelta entre puntos de relación humanos, posibilitando así las acciones en red. Unas veces las redes se enredan y otras se tejen.

Las conversaciones en las redes tienen lugar gracias a las propias historias de los seres humanos, a partir de las cuales podemos generar identidad y microidentidades.

Las conexiones en la red se realizan gracias a la capacidad de seducción y amor, el eros presente en la escucha y el habla, que crea los lazos invisibles que resultan de la conversación y la convergencia de los actores de la red, como un poderoso pegamento social para generar acciones colectivas.

Por naturaleza, las redes están conformadas por cuerpos conversacionales, en donde se expresan las emociones y el lenguaje, siendo sistemas que, a su vez, forman parte de otro gran sistema la humanidad . Por lo anterior, la red es una sola y se caracteriza por no tener límites, dado que puede incluir en el día a día a más personas, emociones y conversaciones.

Las redes son estructuras sociales y dinámicas de vínculos o interacciones entre diferentes actores o miembros de un territorio quienes coordinan acciones conjuntas para compartir e intercambiar conocimientos, experiencias y recursos, y así generar alternativas novedosas que les permitan potenciar esos recursos para alcanzar un objetivo común en respuesta a una situación determinada.

* Cristian Figueroa. (2016). Libro tejeRedes - Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativos. Creative Commons

En este sentido, la Red Hilando Comunidades nos invita a centrarnos en resolver los problemas de nuestra vida cotidiana relacionadas con el mejoramiento de la salud mental y el bienestar psicosocial, el aumento de la resiliencia de los y las sobrevivientes de violencias, el fortalecimiento de las interacciones comunitarias y de comunicación, la construcción de una cultura de paz, la reducción de las violencias y el fortalecimiento de las habilidades y capacidades para el empoderamiento económico.

Para poder comprender qué es el trabajo en red colaborativo, tenemos que, en primer lugar, observarnos como seres humanos y, en segundo lugar, preguntarnos cómo nos movemos en red. Osvaldo García y Soledad Saavedra han investigado por largos años los elementos claves que explican cómo los seres humanos nos relacionamos y aceptamos. En este sentido, han identificado seis características que se resumen en la palabra CLEHES:

* Cristian Figueroa. (2016). Libro tejeRedes - Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativos. Creative Commons

cuerpo lenguaje emociones historia eros silencio

El CLEHES son elementos que poseemos las personas y que, en el momento de actuar en red, se convierten en tecnologías sociales que nos permiten observarnos y observar a las redes de personas que nos rodean.

La letra “C” se refiere a nuestro Cuerpo . Es el Cuerpo el que aprende y da cuenta de nuestra historia o construcción de identidades o microidentidades. Pregúntate ¿en dónde has puesto amorosa o laboralmente tu cuerpo?

La letra “L” se refiere al Lenguaje . Cómo hablamos y escuchamos es relevante en la capacidad de crear, de generar puentes, de aceptar o negarnos a nosotras o nosotros mismos o a otras personas, de abrir o cerrar espacios.

La letra “E” da cuenta de las Emociones como capacidad de acción. No es lo mismo estar en una situación de exaltación (alegre), equilibrado (ecuánime) o tener bajo estado de ánimo (triste), ya que cada emoción influye en nuestras acciones.

La letra “H” hace referencia a la Historia que, observada en nuestro cuerpo, nos deja ver cómo se ha modificado nuestra identidad en el tiempo. Tener una mirada distinta de la historia nos habilita para actuar diferente.

La letra “E” se relaciona con el Eros o la capacidad de ternura o de acogida que tengo conmigo misma o mismo o con las otras personas. Aquí es donde se condiciona la aceptación o negación.

La última, la letra “S” da cuenta del Silencio o nuestra relación con la espiritualidad (no con la religión) para observarnos íntimamente en nuestros espacios de aprendizaje. Desde el silencio podemos aceptarnos, pero también negarnos a nosotros y nosotras mismas y a quienes nos rodean.

La comunidad es un fragmento de la red. Es un sistema de personas que se reconocen entre sí, y que tienen un propósito y metas en común.

Una comunidad puede ser una red, grupo de personas, equipo o núcleo de emprendedores, familia, empresa o colectivo, entre otras.

En general, la red es más amplia y la comunidad es el segmento de una red, donde las personas se unen en conversaciones comunes (propósitos) para llevar sus voluntades a la acción.

Una comunidad está determinada por un número acotado de personas, reconocidas por los miembros de la comunidad o actores de la Red. Una comunidad es una red orientada a la acción cuando las personas se conocen y mantienen sus relaciones en un estado de permanente movimiento y armonía. Por ende, los hilos de la comunidad están continuamente comunicados.

Si imaginamos la comunidad como una fauna, podemos caracterizar a los actores que se encuentran en ella a partir de los siguientes “arquetipos” (cualidades):

líderes, participantes, articuladores, trabajadores o ejecutores polinizadores, estrategas o astutos reflexivos o contemplativos

Cada uno de estos arquetipos o cualidades tiene una forma de expresar su rol en la red, y puede variar su comportamiento dependiendo de cómo la enfoque. Puede ser en una frecuencia colaborativa (LADO A buscando el bien colectivo) o en una frecuencia egocéntrica (LADO B buscando el bien individual).

Una acción en red en sintonía con el Lado A propicia la dinámica más saludable entre los actores de la red. En cambio, si la activamos permanentemente desde el Lado B es posible que los CLEHES, es decir las personas de la red, generen conversaciones individualistas, promoviendo que la organización de la red se fragmente y se reproduzcan patrones de miedo y negación. También puede ocurrir que se polarice la red formando pequeños caudillos que no promuevan un quehacer de la comunidad positivamente, y no se configuren espacios para la conversación y la solución de las situaciones que se presenten.

* Adaptado de Cristian Figueroa. (2016). Libro tejeRedes - Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativos. Creative Commons

Articuladoras (Arañas)

Pasan mucho entre el interior y el exterior de la red.

Líderes (Leones)

Pasan mucho entre el interior y exterior de la red.

Ejecutoras (Hormigas)

Pasan mucho al interior de la red.

(colaborativo - emergente) (egocéntrico - obsoleto)

Son generadoras de conexión y tejen conversaciones para que las personas formen equipos de trabajo.

Pueden morder y envenenar, o unir personas o perfiles en equipos equivocadamente.

Reflexivas y fraternales (Osos)

Pasan mucho al interior de la red.

Son inspiradores y orientan para que los equipos y la red trabajen en torno al propósito.

Pueden utilizar su liderazgo para hacer sentir débiles a otros miembros de la red, perdiendo el valor de su rol.

Cuidadoras y astutos (Zorros)

Pasan mucho en el exterior de la red.

Son trabajadoras en equipo, ellas desarrollan las labores y permiten que la red concrete su propósito.

Pueden usar su laborioso espíritu para desorganizar. Pueden volverse controladores y quedar solas en la tarea.

Polinizadoras (Abejas)

Pasan mucho en el exterior de la red.

Son las que permiten reflexionar sobre las estrategias y generar la fraternidad para la cohesión de los equipos y la red.

Pueden terminar siendo un lastre que hay que cargar por su “pereza”.

Son las que saben dónde están las oportunidades para la red y, además, la protegen de los que se quieren mal-aprovechar.

Pueden ocupar su astucia para sus intereses personales.

Son las que buscan que la información y las conexiones se transformen en nuevas oportunidades e innovación para la red.

* Adaptado de Cristian Figueroa. (2016). Libro tejeRedes - Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativos. Creative Commons.

Pueden usar su lanceta para vengarse o polinizar información no adecuada con personas que no corresponde.

Recordemos que la colaboración entre pares siempre nos ha acompañado desde nuestro nacimiento, pero con el paso de la vida la vamos olvidando. Sin embargo, al ser parte de nuestra naturaleza es posible que podamos regenerar nuestras habilidades colaborativas (personales y colectivas).

* Adaptado de Cristian Figueroa. (2016). Libro tejeRedes - Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativos. Creative Commons.

Para regenerar nuestras habilidades colaborativas contamos con tres caminos que nos invitan a pasar del individualismo a la colaboración:

1

Desde las personas (emprendedores o agentes de cambio). Por ejemplo, un líder joven de un colectivo de gestores culturales, un líder campesino o un representante dentro de un cabildo indígena.

Estas personas pueden promover el camino a lo colaborativo desde sus propios liderazgos siempre y cuando estos emerjan desde las bases de los territorios y suceda a manera de reconocimiento colectivo de sus habilidades y capacidades de liderazgo, y no por el desarrollo de acciones individualistas.

2

Desde la comunidad local (grupo de personas, equipos y organizaciones).

Por ejemplo, una Junta de Acción Comunal, un cabildo indígena o una red cultural de barrio.

En este camino, el llamado es a que las comunidades u organizaciones de la Red Hilando Comunidades decidamos y promovamos el diseño y desarrollo de modelos de gestión y participación con menos jerarquías sociales, de esta manera, podamos generar una mejor distribución en la toma de decisiones, y aumentar relaciones más abiertas entre la comunidad y hacia afuera (con otras comunidades, donantes, actores de interés, etc).

3

Desde la red global (territorio de personas y organizaciones regionales).

Por ejemplo, la Red Hilando comunidades a nivel nacional, la red de redes entre regiones, o la red de las comunidades dentro de un departamento.

En este camino es clave comprender que la acción se hace desde un nivel más amplio y que, por tanto, debemos fijar muy bien las necesidades de trabajo para encaminar un proceso de cambio. Aquí podemos impulsar procesos de formación o cambios en las prácticas de trabajo en equipos amplios, con metodologías y tecnologías sociales colaborativas, para movilizar acciones hacia la cultura colaborativa.

Se invita a las y los facilitadores y articuladores de la Red Hilando

Comunidades a actuar en el marco de 3 aspectos fundamentales a la hora de diseñar, facilitar y/o evaluar el proyecto de la iniciativa o encuentro comunitario para la articulación. Estos 3 aspectos se refieren a la gente, el proceso y el contenedor:

Se refiere al cuidado de personas participantes y equipo facilitador. En este aspecto se debe considerar el ánimo del grupo, y de las personas particulares, aspectos del cuerpo, historia, lenguaje o emociones que sea fundamental tener en cuenta, ya sea por las características de la población participante o por las circunstancias en las que se está desarrollando el proyecto de la iniciativa o encuentro comunitario. Es clave considerar quién es el equipo de facilitadores, qué necesidades específicas tienen y cómo se distribuyen responsabilidades en todas las partes del proceso.

Se refiere a todo lo relacionado con la metodología, los contenidos a implementar y los acuerdos de trabajo en equipo. Aquí es fundamental partir de objetivos claros, un marco de diseño acorde a lo que se necesita, diseño de actividades, explicación o entrega de contenidos y temáticas que sean fundamentales para el buen desarrollo, tiempos suficientes y fluidos, así como la definición de productos finales y entregables.

Se refiere tanto al espacio físico o virtual, cómo a la infraestructura, la logística y los materiales necesarios para el buen desarrollo del espacio o encuentro. En espacios físicos se deben tener en cuenta temas de luz, ventilación, alimentación, hidratación, disposición de residuos y conciencia del uso de papel; mientras que en encuentros virtuales es importante considerar detalles de conectividad con plataformas y canales que mejor funcionen para asegurar la participación. Los materiales ya sea en papel o digitales, son fundamentales para tener un apoyo gráfico y visual que soporte el desarrollo de actividades y la sistematización de la conversación. La belleza y la limpieza, de espacios físicos y virtuales, son elementos que hacen de dichos espacios anfitriones propicios de los encuentros.

Para convocar a un espacio seguro, efectivo, participativo y que active la acción en red, es importante la definición colectiva de Los Principios del Espacio (o acuerdos de conversación) durante el encuentro.

Por ejemplo, puedes proponer a las personas que lleguen a tu encuentro, usar los acuerdos o principios que utilizamos para el Entrenamiento en la Caja de Herramientas realizado en Bogotá:

» USAR UNA PIEZA DE LA PALABRA: que da a quien la sostiene el poder de hablar con intención y a los demás, el poder de escuchar con generosidad.

» HABLAR CON INTENCIÓN: hablar desde lo que es realmente genuino dentro de cada quien, entendiendo que si estoy en conexión con el propósito del encuentro o la conversación, mi aporte va a ser una contribución.

» ESCUCHAR CON GENEROSIDAD: escuchar a los demás como quisieramos que nos escucharan. Prestar atención y escuchar con apertura.

» VER LO QUE NOS CONECTA: si estamos conectados con el propósito y escuchamos con apertura, podremos ver lo que es común, podremos ver los patrones, lo que se repite. Y también lo que es diferente.

» ESTAR PRESENTES: significa realmente estar en lo que estamos aquí y ahora. Liberarnos de la distracción del celular, concentrarnos en lo que estamos haciendo y en la conversación que estamos teniendo.

» AUTO REGULAR LA PARTICIPACIÓN: ser conscientes de que la forma en que digo las cosas y el tiempo que uso para decirlo, tiene un impacto en las personas y el proceso. Se puede decir mucho en un minuto, y usar mucho tiempo para decir poco o nada que aporte a la conversación.

» DISFRUTAR LA DIVERSIDAD: En lugar de sentir que lo diferente me amenaza, me dispongo deliberadamente a practicar la curiosidad y a escuchar con apertura aquello que es diferente a mi forma de ver el mundo.

* Adaptado de la Guía del Participante de los Entrenamientos en Liderazgo Participativo en español, compilado por la Comunidad Latinoamericana de Art of Hosting. Fuente: The World Café Community Foundation. (1995). Principios del Café del Mundo. https://theworldcafe. com/

La Indagación Apreciativa es un marco de diseño y una metodología que trata de buscar lo mejor en las personas, comunidades y redes. Para utilizar esta herramienta metodológica debemos suponer que:

» En cada comunidad hay algo que funciona.

» En lo que nos enfocamos, se convierte en nuestra realidad.

» La realidad se construye en el momento: hay más de una realidad.

» El acto de hacer preguntas influye en la comunidad de alguna manera.

» La gente se siente más cómoda y segura para el viaje hacia el futuro, cuando trae consigo partes de su pasado.

» Si cargamos partes del pasado, deben ser las mejores.

» Es importante valorar nuestras diferencias.

» El lenguaje que usamos crea nuestra realidad.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DIÁLOGOS APRECIATIVOS

(enfoque obsoleto o que no nos funciona) (enfoque emergente o novedoso)

Percibir la necesidad Apreciar lo mejor de “lo que es”

Identificar el problema Imaginar “lo que puede ser”

Análisis de las causas Dialogar “lo que debe ser”

Análisis de las soluciones posibles Innovar “lo que será”

Supuesto básico: una comunidad o red es un problema por resolver.

Supuesto básico: una comunidad o red es un misterio por conocer.

¿Cuándo es útil la Indagación Apreciativa? Cuando se necesita una perspectiva diferente o cuando deseamos comenzar un nuevo proceso desde un punto fresco, positivo y ventajoso. A través de esta herramienta podemos ayudar a un grupo que está bloqueado a moverse de “lo que es” hacia “lo que podría ser”. La Indagación Apreciativa, puedes usarla con individuos, socios, pequeños grupos o grandes organizaciones.

La Indagación Apreciativa puede usarse como herramienta para conducir una reunión o encuentro comunitario o seguirse como un proceso estructurado de 5 fases:

* Tomado de David L. Cooperrider, Et Al. (1999). Cooperrider Center for Appreciative Inquiry. Comunidad Global de Liderazgo Participativo -Art of Hosting-. https://appreciativeinquiry.champlain.edu/

Establecemos cuál es el tema de indagación, aclaramos cuál es el propósito y qué se quiere lograr. ¿Cuál es el asunto o la temática que nos convoca y en el que nos queremos enfocar en conjunto?

Identificamos los procesos comunitarios y/u organizativos que funcionan bien, positivamente. Rememoramos los éxitos, las fortalezas y los momentos de excelencia. Lo hacemos a través del diálogo. ¿Cuáles han sido las experiencias más exitosas? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos logrado?

Imaginamos los procesos que podrían funcionar bien en el futuro. Usamos lo descubierto para visionar el futuro deseado. Identificamos las aspiraciones para ese futuro. ¿Cuál es nuestra mejor imagen de futuro?

Decidimos sobre lo que debería ser. Usamos lo descubierto y lo soñado para declarar el ideal. También debemos planificar y priorizar esos procesos. ¿Qué pasaría si estamos en nuestra mejor forma de operación? ¿Qué debe suceder para que logremos ese sueño colectivo?

Creamos conjuntamente lo que será. Implementamos el diseño propuesto. Identificamos cómo lo diseñado es entregado al mundo y cómo se integra en la comunidad y la red. ¿Cómo nos damos cuenta de lo que estamos logrando? ¿Cómo luce el prototipo de nuestra primera acción?

Cómo hacemos las preguntas determina lo que encontraremos. Lo que encontramos determina cómo hablamos.

De lo que hablamos determina lo que imaginamos.

Lo que imaginamos determina lo que alcanzaremos colectivamente.

Es necesario que establezcas cierto orden o un proceso para que el trabajo en red colaborativo se pueda desarrollar a través de un modelo. Para aplicar el modelo tejeRedes es necesario que exista una persona, institución u organización articuladora, con características para promover, impulsar, incubar y acelerar nuevas conexiones en red.

* Adaptado de Cristian Figueroa. (2016). Libro tejeRedes - Trabajo en Red y Sistemas de Articulación Colaborativos. Creative Commons.

Igualmente, debes tener en cuenta la identificación y promoción de los diferentes roles propios de una comunidad colaborativa, donde son tan importantes las personas líderes, como las articuladoras, polinizadoras, trabajadoras activas, pasivas y astutas**. Se dice que una comunidad está determinada por un número acotado de personas, las cuales son reconocidas por los miembros o nodos de la red, y en general todas las personas se conectan con un propósito común.

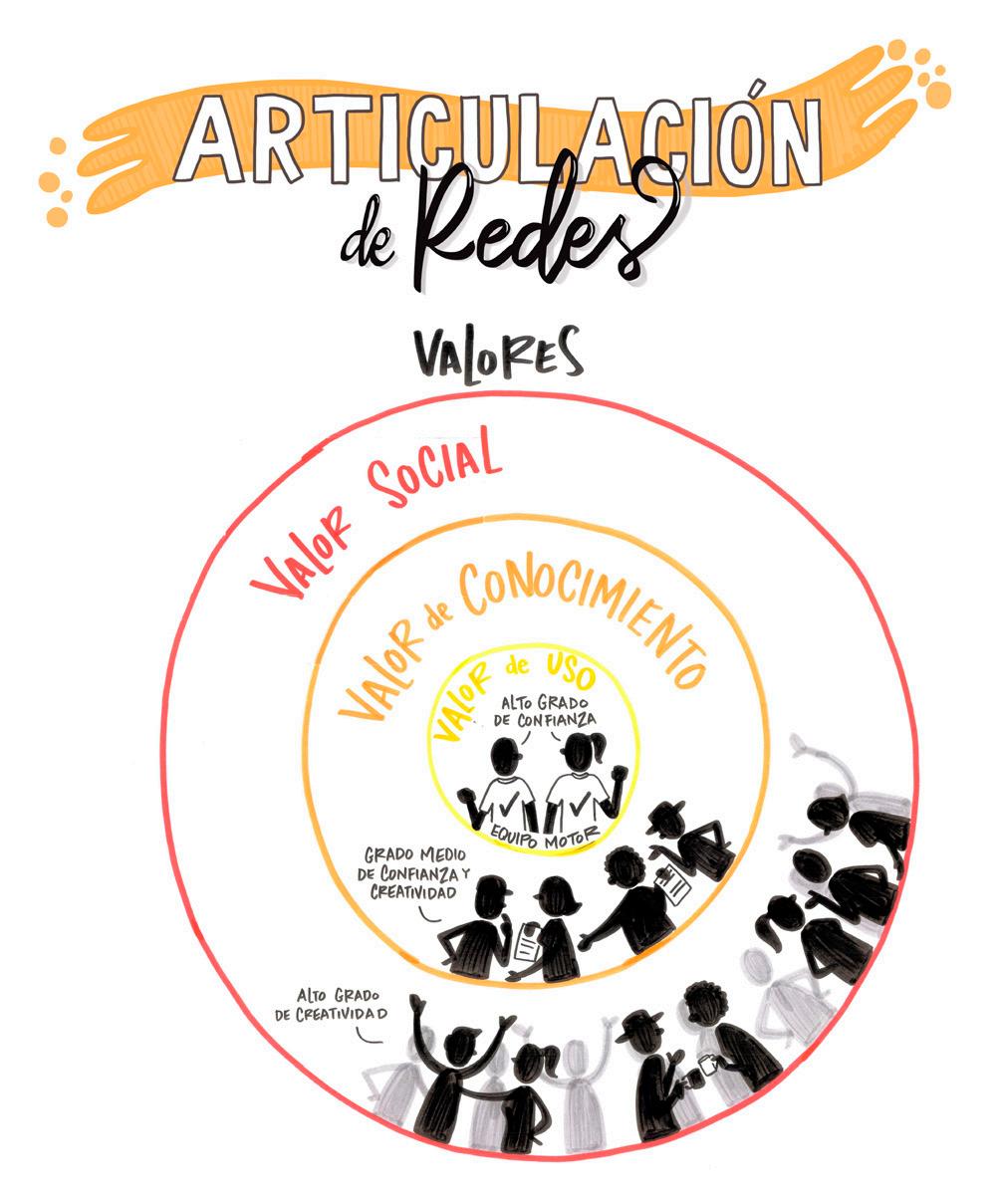

Proceso I - Valor social:

Participación y levantamiento de la comunidad/proyecto.

ALTO GRADO DE CREATIVIDAD

Proceso II - Valor de conocimiento: Experimentación, co-construcción, impulso e incubación de la comunidad/proyecto.

GRADO MEDIO DE CONFIANZA Y CREATIVIDAD

Proceso III - Valor de uso:

Diseño, implementación y aceleración de la comunidad/proyecto.

ALTO GRADO DE CONFIANZA /EQUIPO MOTOR

** Según la metodología tejeRedes cada persona que participa de una comunidad asume un rol de acuerdo a sus propias características y necesidades: los articuladores reconocen las características de cada quien y los juntan en equipos de trabajo, los líderes orientan y guían las personas hacia los objetivos; los polinizadores conectan la información y comunidad de la red hacia afuera de ella; los astutos o cuidadores buscan oportunidades y protegen la comunidad; los activos son trabajadores prolijos que cumplen con objetivos; y los pasivos generan pausas y nos ayudan a reflexionar y generar fraternidad.

Objetivos de los procesos en el Modelo tejeRedes:

Cada proceso anterior puede ser implementado en sectores productivos o sociales. Sólo es necesario adaptar los alcances de los objetivos según las etapas de los procesos y la mirada del Articulador.

PROCESO 1.

VALOR SOCIAL

OBJETIVOS PARA PARTICIPANTES

Encontrar y conectar con otros participantes de intereses comunes para provocar el desarrollo de confianza.

OBJETIVOS PARA ARTICULADORES

Promover y desarrollar el valor social a través de la interacción de las personas.

PROCESO 2.

VALOR

CONOCIMIENTO

También es importante resaltar que no existe un proceso inicial y final. El modelo no es lineal, y, por ende, se puede iniciar en el proceso III, I o II. Lo importante, más que el orden, es que una comunidad pueda tener activado los tres procesos como características de un trabajo en red colaborativo.

PROCESO 3.

VALOR DE USO

Experimentar y co-construir con el grupo en espacios presenciales y virtuales para poder participar, conocerse y acrecentar la confianza.

Promover y desarrollar el valor de conocimiento a través de intercambios o experiencias entre participantes.

Diseñar iniciativas sostenibles a través de productos o servicios colaborativos con la comunidad y junto al territorio en donde interactúan. Desarrollar las capacidades necesarias para la implementación y funcionamiento de la comunidad.

Promover y desarrollar el valor de uso (económico o cambio) a través de productos y servicios.

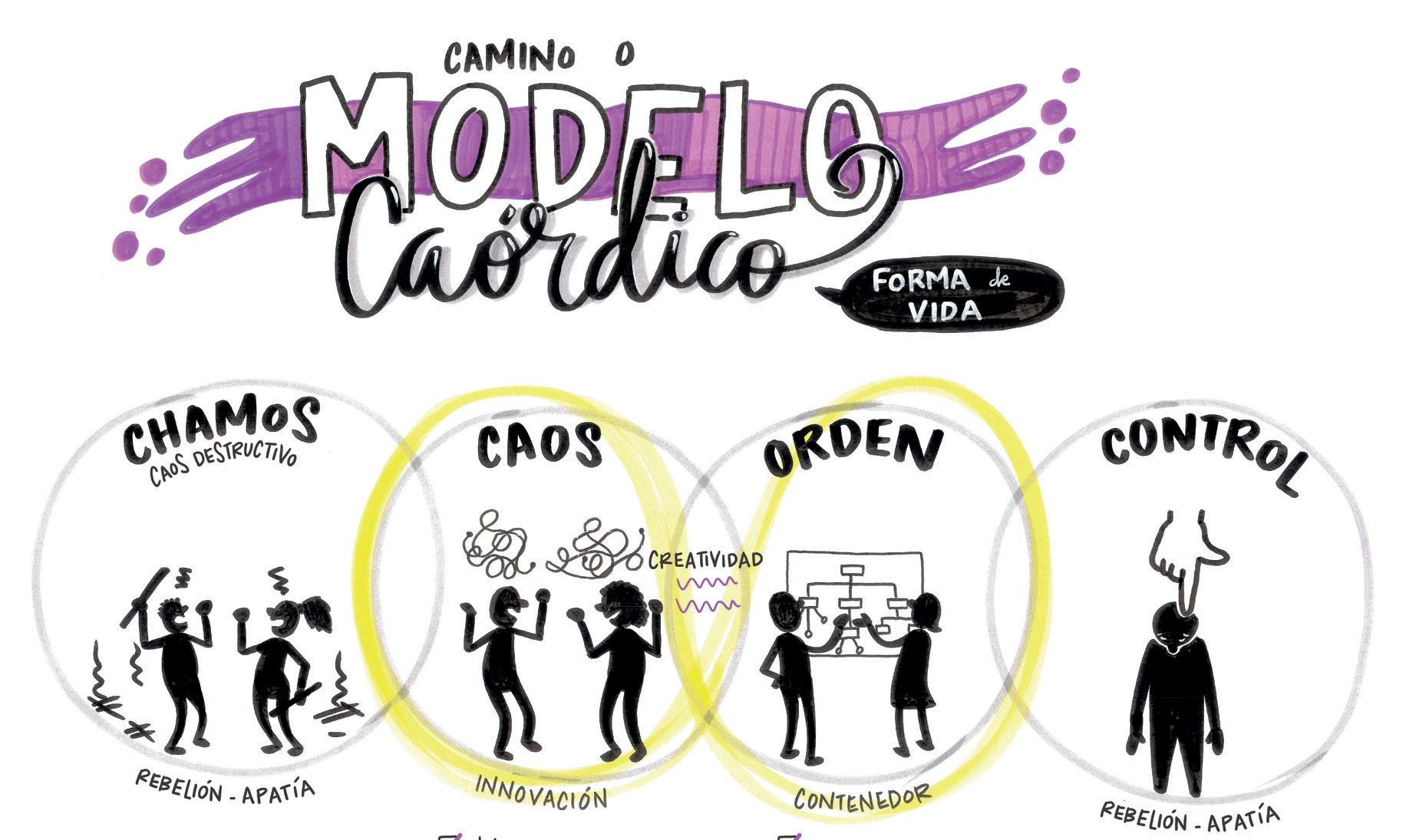

Chamos (caos destructivo) —Caos—

Orden y Control, son diferentes estados del estar y del vivenciar. Algunas personas nos sentimos más seguras en el estado del orden, estando “bajo control”.

Sin embargo, muchas situaciones que vivimos, lejos de ser predecibles o estables, nos exigen cada vez mayor flexibilidad. Al otro lado del orden, se encuentra el estado del caos, y es allí donde hay menos estructura, donde la vida innova, crea interrupciones bruscas y ocurren nuevas conexiones.

* Adaptado de la Guía del Participante de los Entrenamientos en Liderazgo Participativo en español, compilado por la Comunidad Latinoamericana de Art of Hosting. Fuente: Dee W. Hock. (1999, 1ra Edición). Birth of the Chaordic Age. Berrett-Koehler Publishers.

Donde el caos y el orden se encuentran está el espacio creativo, con la flexibilidad y la estructura justas para que la creatividad emerja. Ese espacio de movimiento es el camino caórdico que nos lleva hacia lo nuevo: hacia el aprendizaje colectivo y a la innovación en tiempo real. En lugar de controlar jerárquicamente cada pequeño detalle de nuestras organizaciones o comunidades, o soltar todo y dejar que el caos se apodere, podemos optar por ejercitar la “confianza caórdica”, es decir, tener el coraje suficiente de danzar entre el orden y el caos para sostener el surgimiento de lo nuevo, permitiendo la emergencia de: la inteligencia colectiva y la acción sabia.

Esto nos invita a mantener el equilibrio entre el caos y el orden. Alejarnos demasiado hacia cualquiera de los lados es contraproducente. En el extremo del caos, está el chamos o el caos destructivo, donde todo se desintegra y muere. En el extremo del orden, está el control sofocante, donde no hay movimiento, lo cual significa también muerte. El resultado de movernos a cualquiera de los extremos es la apatía o la rebelión, el opuesto absoluto de la confianza caórdica.

Hay pasos estratégicos que podemos dar para recorrer el Camino Caórdico. Estos pasos son una manera de traer la estructura suficiente (u orden) dentro del caos, para permitirnos avanzar en el camino caórdico.

Son 8 pasos que pueden ser usados tanto como una herramienta de planificación de procesos colaborativos y de acción en red, como para ayudarnos a progresar gradualmente, dando forma a nuestro proyecto de comunidad o Red.

El proceso del camino caórdico está en continuo movimiento, cada paso integra e incluye los anteriores. Es un proceso de interacción no lineal, apoyado por una continua cosecha y retroalimentación (por ejemplo: una vez que definimos los principios, volvemos a verificar si sostienen el propósito, etc.). El proceso nos permite permanecer tanto en la reflexión como en la práctica. Los pasos son:

1 PASO 2

Necesidad (pregunta significativa y colectiva):

Toda acción efectiva debe partir de una necesidad genuina. Es importante que la necesidad sea identificada de forma colectiva, para evitar que objetivos personales sean impuestos al grupo. ¿Qué necesidad real buscamos satisfacer en la Red? ¿Dónde está la intersección de mi necesidad con la necesidad de la Red?

Propósito (objetivo digno):

Para satisfacer la necesidad, el primer paso es definir el propósito de la comunidad, con claridad y convicción. Esta afirmación es de fácil comprensión e identifica/integra a los miembros de la comunidad detrás un objetivo “digno de ser perseguido”. El propósito a menudo puede ser expresado en una frase y la pregunta que inspira es: ¿Si lográsemos este propósito, nuestra vida tendría sentido?

de Cooperación

(Creando un “Contenedor”):

Al caminar juntos el camino caórdico, es de sabios crear las condiciones que puedan ayudar a contener este el orden y el caos. Llamamos a esto “crear el contenedor”. Una manera fundamental de crear el contenedor es acordar la manera en que deseamos embarcarnos en el viaje para lograr nuestras metas juntos. ¿Cómo vamos a comportarnos juntos para lograr este propósito?

CLAVES:

» Define los principios colectivamente con claridad y convicción profunda.

» Su definición requiere el involucramiento integral de los miembros de la comunidad, no únicamente su intelecto.

» Visto como un todo, el propósito y los principios forman un cuerpo de creencias que guían las decisiones y acciones.

Identificamos los y las participantes cuyas necesidades, intereses y perspectivas deberán ser tenidos en cuenta al concebir (o reconcebir) aquello que estamos creando o transformando. Esta es una oportunidad de asegurarnos que todos los individuos y grupos interesados, estén considerados e involucrados, cuando se persigue una nueva iniciativa o proyecto comunitario. ¿Quiénes son todos los involucrados en este proyecto o iniciativa de la Red?

La invitación*: Una vez se han considerado los elementos de necesidad, propósito, principios y personas, se diseña la invitación al espacio de participación. De acuerdo con el nivel de involucramiento de los actores, invítalos a contribuir o participar en función del propósito declarado para el espacio. Esto implica que la invitación no es igual para todos y no necesariamente se hace por el mismo canal.

Aquellos convocados, al recibir la invitación pueden entender el alcance del espacio, lo que se espera de ellos y lo que pueden sacar del mismo.

INVITACIÓN

DIRIGIDA A: ACTOR O GRUPO ESPECÍFICO

Texto de la invitación

De dónde surge: Una frase que resuma la necesidad.

A que invita al actor y que se espera de él: Puede formularse como una pregunta

Fecha, hora y lugar Fecha, hora, duración, lugar (o instrucciones para conectarse si es virtual.

Si el espacio es asincrónico Instrucciones para la participación y duración del espacio.

Medio: Definir cómo se va a invitar: ¿Es una llamada, un correo electrónico, un volante?

Tomado del Libro La Participación atrevida de Sentido Común

* Karime Hassan, Octavio Aguirre. (2022). La participación atrevida. Sentido Común Asociados.

6

Concepto (organizacional):

Ahora, definimos de forma creativa un concepto general para la Red. A la luz del propósito y los principios, buscamos las estructuras de organización innovadoras en las cuales podamos confiar: justas, equitativas y efectivas.

Al buscar mantener el respeto por las personas y la tierra, y la inclusión de las diferentes voces de la Red, descubrimos que ninguna forma de organización existente da todas las respuestas y es necesario concebir combinaciones.

Creencias (limitantes):

Al crear un concepto general para la Red, normalmente encontramos creencias limitantes. ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? Algunos ejemplos son:” Esto es imposible… Las leyes no lo permiten… Nadie lo hizo antes… Esto no funciona…”. El listar e identificar claramente estos límites, nos ayuda a encontrar formas de transformarlos, o nos muestra que es necesario rediseñar en el concepto general de la Red.

Estructura (estatutos, contratos, oficinas):

Luego llega el momento de expresar los detalles de la estructura de la Red. Esta constitución formal debe incorporar con precisión los pasos anteriores (el propósito, los principios y conceptos), especificar los derechos, las obligaciones y las relaciones de todas las personas involucradas.

Las Prácticas (acción, productos, servicios):

Las acciones se desplegarán naturalmente de manera enfocada y efectiva, combinando de manera armónica la cooperación y la competencia en una organización, en la que todos confían. La confianza en el proceso lleva entonces a lograr el propósito más allá de las expectativas originales, en un sistema auto-organizado y auto-gobernado, capaz de aprender y evolucionar continuamente.

A medida que transitamos entre el caos y el orden -individual y colectivamente- nos movemos desde la confusión y el conflicto hacia la claridad.

Es en esta fase de “no saber”, antes de alcanzar una nueva claridad, en el que la tentación de apresurarse en la búsqueda de certezas -o de aplicar el control- es muy fuerte. Camina esta senda caórdica, con mente abierta y confianza, si deseas alcanzar algo completamente nuevo.

Para la activación eficaz y efectiva de la Red Hilando Comunidades es útil que los y las participantes de la red, incluyendo a profesionales articuladores de la red, anfitriones y líderes afectivos de la comunidad, podamos identificar las diferentes fases por las que pasa un grupo en un proceso de activación de la inteligencia colectiva que busca la acción sabia.

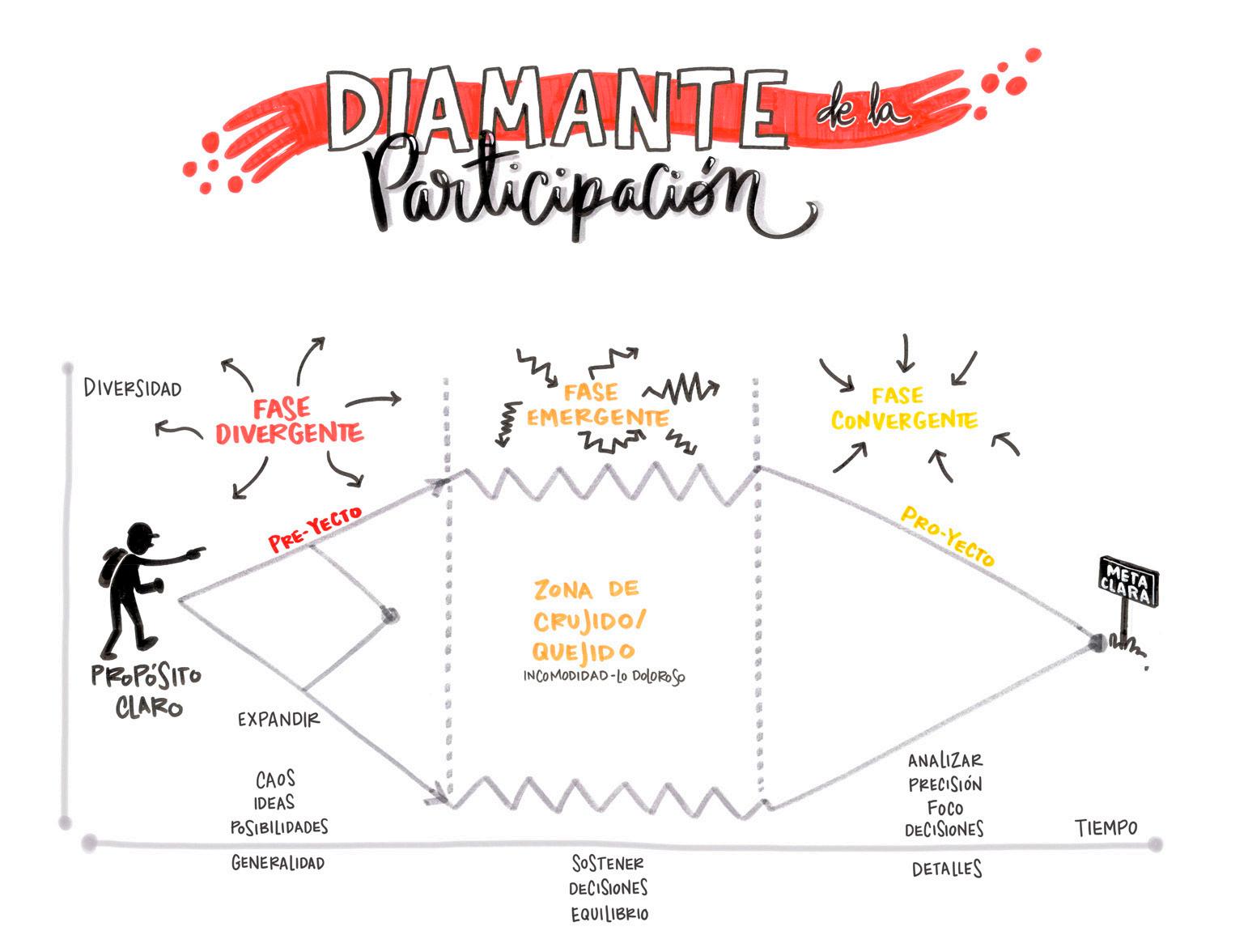

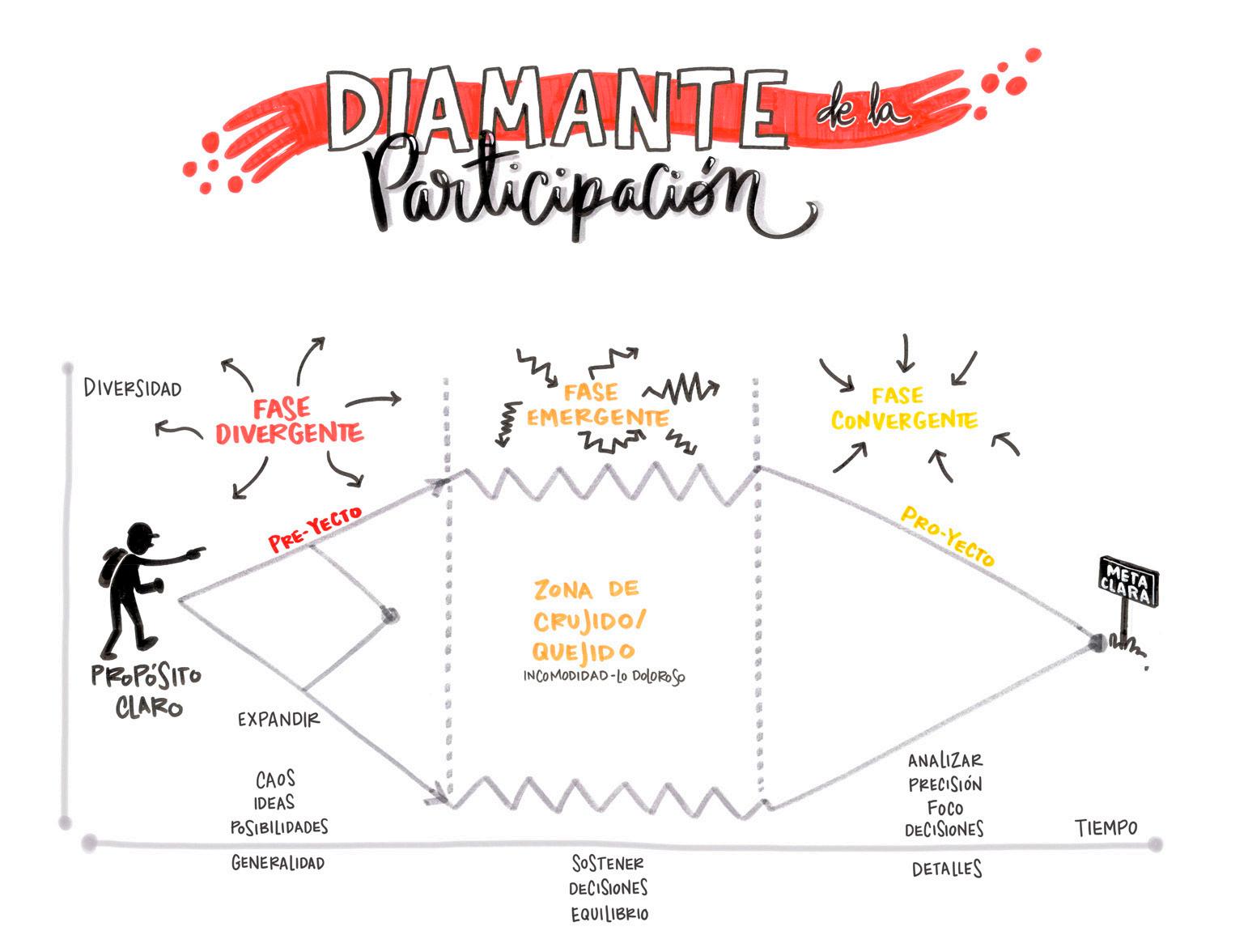

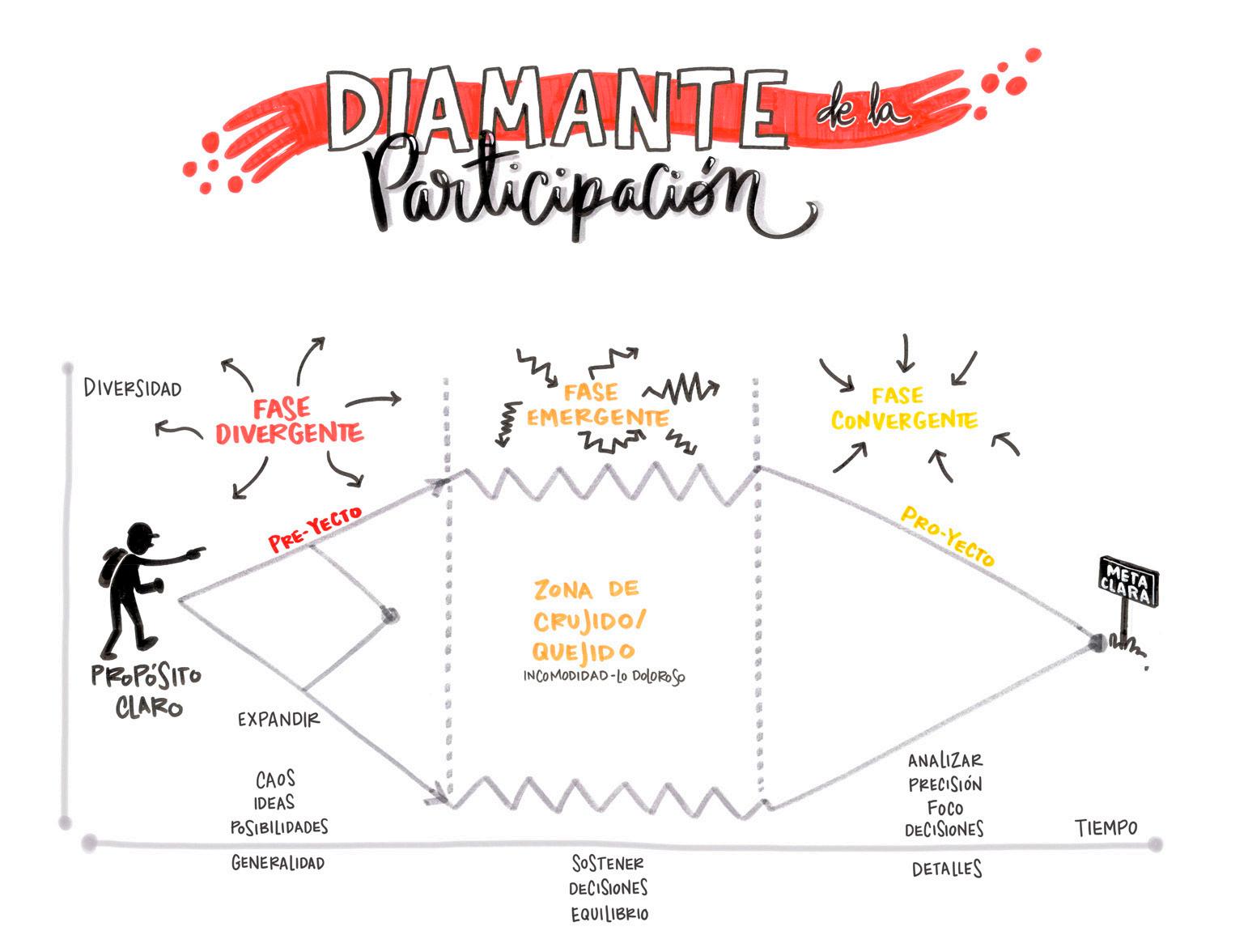

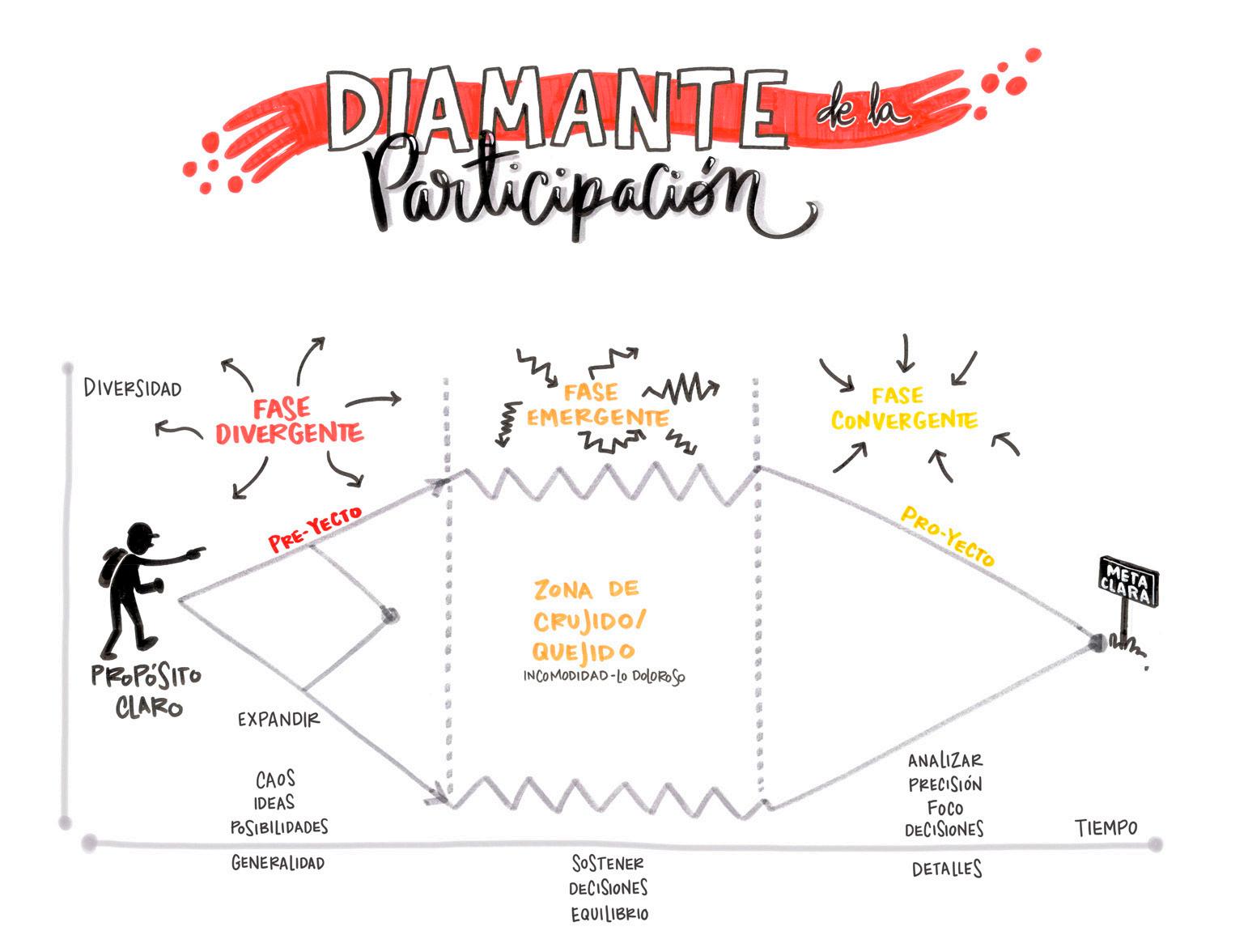

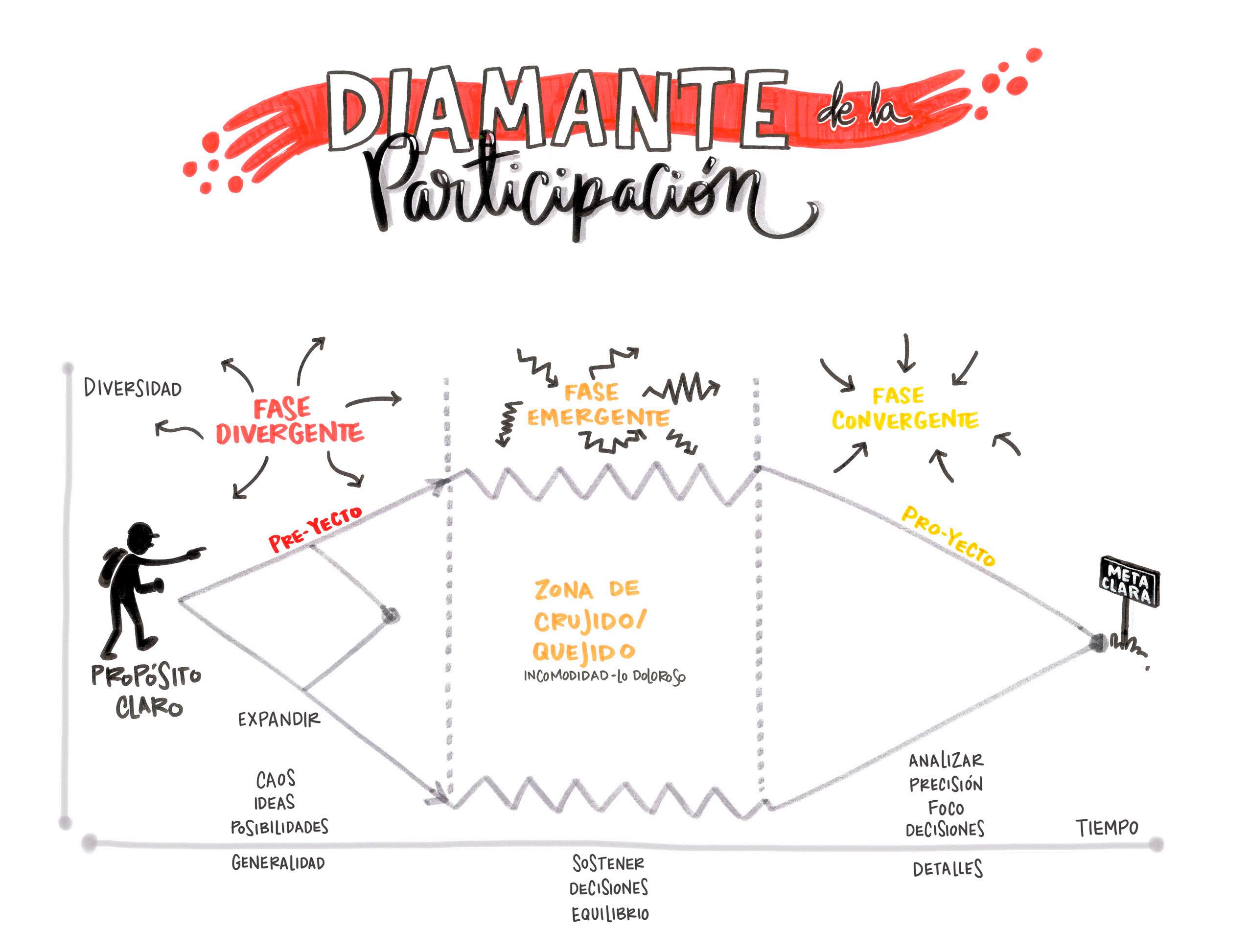

El diamante de participación inicia con un propósito claro, termina con una meta clara, y representa las 3 fases principales que estructuran cualquier buen proceso en inteligencia colectiva, ya sea un proceso de meses o una reunión específica. Este modelo de proceso participativo es como la respiración: inhalación-pausa-exhalación, que equivalen a: divergencia-emergencia-convergencia.

Siempre pregúntate para qué haces lo que haces, individual y colectivamente. Como este modelo representa una forma de trabajar en equipo, puede ser que el propósito se revisite y evolucione, una vez avanza el proceso. Lo importante es que al iniciar, todas las personas tengan claro ese propósito inicial. Puedes ¿Qué queremos lograr? ¿Para qué lo queremos lograr?

La fase divergente no es lineal y necesita “tiempo de caos”. Se tiene un propósito, pero aún no hay una meta clara. Está orientada a procesos y necesita tiempo de decisión prolongado. Por eso requiere que implica generar alternativas, tener discusiones abiertas, reunir diversos puntos de vista y mostrar el problema. El pensamiento divergente se caracteriza por la metáfora, la ensoñación, la visualización, la alegría, el humor, la no linealidad, la imaginación, la generalización, la corazonada, la intuición y la reacción instintiva.

* Adaptado de la Guía del Participante de los Entrenamientos en Lide razgo Participativo en español, compilado por la Comunidad Lati noamericana de Art of Hosting. Fuente: Sam Kaner, et al. (1998). Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. New Society Publishers.

La fase emergente es donde las diferentes ideas y necesidades son integradas. Es conocida como la “zona de quejido/crujido” porque puede sentirse confusa, de un estiramiento incómodo, donde las cosas rígidas comienzan a moverse y emergen las nuePensamiento Emergente que ocurre cuando ensanchamos nuestra comprensión, damos espacio para sostener e incluir otros puntos de vista y avanzamos hacia posibilidades completamente imprevistas.

La fase convergente se enfoca en las metas, es lineal, estructurada y, usualmente, sujeta a restricciones de tiempo. Se enfoca en obtener resultados y puede requerir decisiones rápidas. Por eso, requiere el Pensamiento Convergente , lo que significa evaluar alternativas, resumir puntos clave, clasificar ideas en categorías y llegar a conclusiones generales. El pensamiento convergente se caracteriza por ser lineal y analítico, usar la razón, la lógica y la precisión, enfocarse en la consistencia, el pensamiento crítico y los hechos, tender a la racionalidad, lo deliberado, el trabajo (esfuerzo), la realidad, lo directo, lo enfocado, lo secuencial, el número y lo consciente.

Si un grupo ha empezado con un propósito claro, ha abierto espacio para la divergencia de ideas, se ha permitido transitar el caos que emerge de esa divergencia, y ha podido converger en decisiones concretas, el resultado será una meta clara.

Sam Kaner, et al. (1998). Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making. New Society Publishers

El Animómetro* da cuenta de los estados de ánimo de los y las participantes con relación a la red en la que participan. Es una métrica emocional de las dimensiones individual y colectiva.

* Adaptado de Cristian Figueroa. (2021). Fichas tecnologías sociales, Animómetro,. tejeRedes.net. http://animometro.tejeredes.org/

¿Para qué se usa el Animómetro?

El animómetro permite a los equipos conectarse desde conversaciones que probablemente no se tienen comúnmente, empatizando con situaciones personales que nos afectan individualmente, generando un espacio de contención, confianza y cuidado (espacio seguro), que se desarrolla con las conversaciones que ocurren, desde una escucha activa, un silencio en atención y un compartir sincero.

¿Cuándo usar el Animómetro?

» Al inicio y al cierre de cada encuentro.

» De forma periódica en la Red.

15 a 30 minutos

(esto dependerá del tiempo que se disponga en ese momento, la profundidad que se quiere llegar y la cantidad de personas).

• Rotuladores/marcadores de colores o lápices según número de personas

• Post-it (de 2 colores)

• Animómetro A1

• Cartulina o pared (alternativa)

A través del uso de preguntas, el animómetro invita a hacer un examen individual de cómo estoy aquí y ahora, reflexión que se comparte al grupo permitiendo hacer una medición individual y colectiva de los estados de ánimo presentes. Para su desarrollo es necesario contar con una línea horizontal dividida en escalas de 10% (desde 0% al 100%).

PASO 1: Para iniciar la dinámica, el o la facilitadora explica a los y las participantes qué es el animómetro y cómo funciona. Posteriormente, se le entrega a cada participante un post-it (todos de un mismo color) y un lápiz.

PASO 2: Quien facilita invita a los participantes a pensar en la siguiente pregunta por un minuto: ¿Cómo está nuestro estado de ánimo al inicio? ¿Qué palabra identifica nuestro estado de ánimo al momento de iniciar?

PASO 3: Cada participante escribe su nombre en el post-it , la palabra que representa su estado de ánimo y el porcentaje de energía (de 0% a 100%). Luego cada persona pega su post-it en la escala del animómetro.

PASO 4: (opcional) Cada participante, comparte lo que escribió.

PASO 5: Quien facilita invita a observar la construcción resultante y pregunta: ¿Alguien quiere comentar lo que observa del grupo?

PASO 1: Quien facilita invita a los y las participantes a pensar en la pregunta de cierre: ¿Cómo está nuestro estado de ánimo al final?

¿Qué palabra identifica nuestro estado de ánimo al cierre del proceso?

PASO 2: Cada participante escribe su nombre en el post-it , la palabra que representa su estado de ánimo y el porcentaje de energía (de 0% a 100%).

Luego cada persona pega su post-it en la escala del animómetro.

PASO 3: Quien facilita invita a observar la construcción resultante y pregunta: ¿Qué hemos observado o aprendido? En este paso se concluye.

El círculo es una forma ancestral de reunión que ha convocado a los seres humanos en conversaciones respetuosas por miles de años. En algunas regiones del mundo esta tradición permanece intacta, pero en algunas sociedades casi se ha olvidado.

¿Para qué se usa el Círculo?

El círculo es una metodología que ayuda a que la gente se reúna en conversaciones que satisfagan el potencial para el diálogo, la plenitud y el cambio basado en la sabiduría.

¿Cuándo se usa el Círculo?

Para iniciar o cerrar una reunión; cuando hay tiempo y necesidad de que todas las personas sean escuchadas.

¿Cómo se usa el Círculo?

Lo que transforma una reunión en un círculo es estar libremente dispuestas a pasar de una socialización informal o discusión de opiniones, a una actitud receptiva donde se habla y escucha profundamente, incorporando y practicando la siguiente estructura.

Descripción del proceso:

Es necesario que todas las personas se hagan en un círculo. Disponer de un objeto del habla (una pluma, un bastón, un objeto simbólico) que da el poder de hablar con intención a quien habla, y de escuchar con atención al resto del grupo. Se puede guiar la conversación con preguntas orientadoras. Se pueden hacer varias rondas alrededor de diferentes preguntas, dando libertad a quienes no están listos para hablar en ese momento lo hagan en la ronda siguiente.

* Adaptado de la Guía del Participante de los Entrenamientos en Liderazgo Participativo en español, compilado por la Comunidad Latinoamericana de Art of Hosting. Fuente: Christina Baldwin, Ann Linnea. (2010). The Circle Way, A Leader in Every Chair. https://peerspirit.com/the-circle-way/

• Intención

• Bienvenida inicial

• Centro y ronda de apertura

• Cuatro acuerdos

• Tres principios y tres prácticas

• Guardianes del proceso

• La ronda de despedida

• Hablar con intención: notar lo que es relevante para la conversación en ese momento.

• Escuchar con atención: ser respetuoso del proceso de aprendizaje de todos.

• Auto regular nuestro impacto: prestar atención a cómo fluyen nuestras contribuciones en el grupo.

3 PRINCIPIOS

• Liderazgo rotativo, va donde está la pieza del habla.

• Responsabilidad compartida.

• Tener un propósito superior, alrededor del cual nos reunimos.

4 ACUERDOS

• Escuchar sin juzgar.

• Lo que pasa y se dice en el círculo, permanece en el círculo (confidencialidad).

• Ofrece lo que puedas y pide lo que necesitas.

• El silencio también es parte de la conversación.

El nombre de pecera viene de la forma en que se distribuyen los y las participantes. Imagina un acuario que hace las veces de centro en el que hay un grupo pequeño de peces nadando y capturando la atención de los espectadores (están conversando). Alrededor, otros peces observan y esperan su turno para unirse a la conversación.

¿Para qué sirve?

La Pecera es una herramienta que sirve a un grupo grande para tener conversaciones profundas, en un espacio seguro donde las ideas fluyen libremente y cada voz tiene el potencial de ser escuchada.

Hay un tema de debate que se quiere abordar con transparencia.

Hay un grupo grande y varios niveles de implicación o conocimiento en el tema de debate.

El tema a debatir se tiene que escoger previamente. Así como las preguntas activadoras y guías de la conversación.

Se requiere de una persona que facilita la metodología y aclara el rol de cada grupo (dentro y fuera de la pecera).

En el espacio central donde se produce el debate está el grupo de la pecera y hay una silla vacía. En el espacio alrededor están los demás participantes quienes pueden sumarse al espacio central para participar del debate.

Facilitador-facilitadora

* Adaptado de la Guía del Participante de los Entrenamientos en Liderazgo Participativo en español, compilado por la Comunidad Latinoamericana de Art of Hosting. Fuente: Teaching Tolerance - Learning for Justice. (1991). Fishbowl technique. Better Evaluation. https://www.betterevaluation.org/ methods-approaches/methods/fishbowl-technique

Grupo de pecera (participantes en el centro del debate)

Grupo observador (participantes en el espacio contenedor)

Quien facilita hace la invitación a participar: explica el tema y objetivo del debate, invita a los y las participantes a pasar a la pecera (espacio central), y explica la regla de la silla vacía.

La dinámica inicia con el debate por parte del grupo de la pecera sobre el tema seleccionado durante un tiempo pautado. El grupo de observadores estará atento a los argumentos mostrados hasta el momento en que se abre el espacio de interacción, a partir del cual diferentes observadores se podrán ir sumando al grupo de la pecera.

Cuando todas las integrantes iniciales del grupo de la pecera han contribuido,quien facilita suma una silla que es la señal al grupo de observadores para ocuparla y así sumarse a la conversación.

La regla es que siempre debe haber una silla vacía en el centro, así que alguien del grupo inicial de la pecera debe ceder su espacio y volver al grupo de observadores para que siempre haya una silla vacía.

La pecera es el único espacio donde se puede conversar para aportar al debate. Fuera de la pecera, los y las participantes son invitadas a permanecer como observadores practicando la escucha generosa, y atentos a la silla vacía para participar.

Durante toda la sesión, el facilitador o facilitadora acompaña la dinámica del grupo y asume el rol de moderador de las interacciones que se sucedan, asegurando que la conversación fluya y animando a la participación. Al finalizar debe concluir el debate exponiendo los temas y conceptos más relevantes tratados.

Apreciar la diferencia y respetar las opiniones o posturas divergentes.

Mantener el enfoque de la conversación en el tema de debate.

Autorregular nuestro impacto y evitar monopolizar la conversación.

Conectar las intervenciones con algo que se ha dicho anteriormente.

Aportar con hechos y datos, y diferenciarlos de las opiniones.

TIEMPO ESTIMADO Y PARTICIPANTES MATERIALES

15 a 20 minutos (con grupos de 5 a 20 personas).

Permite a los equipos, comunidades y redes, conocer las características con que se identifican sus miembros, y observar qué roles están atendidos y cuáles desatendidos. También, confirmar que el rol o roles con que se identifique una persona correspondan a la lectura que hace el grupo de ella.

El juego es una tecnología social de mucho poder para aprender. Se sugiere hacer este juego al inicio de la conformación de un equipo, cuando se hayan integrado nuevos miembros, y cuando sea necesario evidenciar la forma como trabajan juntos. Prueba combinar este juego con el Confianzómetro.

• Tabla con los Roles de las personas en la Red

• Tarjetas de Roles en la Red

• Máscaras de los Roles (usar cartulina, marcadores, tijeras y cuerda para que los participantes hagan su propia máscara)

PASO 1: Quien facilita hace la introducción al juego: los roles no son versiones únicas de nosotros mismos, y en muchos casos somos combinaciones de roles; cumplimos diferentes roles de acuerdo a la comunidad en la que estemos, así podemos ser líderes en el hogar, hormigas en el trabajo y osos con los amigos.

PASO 2: Quien facilita explica las características por parejas de roles: primero líderes y articuladores; luego, trabajadores pasivos y activos; y finalmente, astutas y polinizadoras. Se revisan las características de Lado A y luego Lado B. Los participantes pueden también comentar y enriquecer las descripciones.

PASO 3: Habiendo escuchado la definición de cada rol, se invita a las personas a identificarse uno y a agruparse en tribus con la tarjeta del rol en el centro. Este es el momento del teatro: se les invita a llevar las características del rol al cuerpo, se pide a cada tribu imitar a los animales con la posición corporal, el sonido, la forma de desplazarse por el espacio y a observar el ecosistema.

PASO 4: Para cerrar, se invita a los participantes a pensar en su participación en una comunidad o proyecto específico, y a dibujar su rol o combinación de roles en un post it con su nombre. Este Juego de los roles puede conectarse con el Confianzómetro, ubicando los post-its con los roles en la plantilla del Confianzómetro según el nivel de confianza en el que se encuentra cada participante, e identificando los roles que hay y los que faltan.

El Confianzómetro es una herramienta que permite desarrollar un mapa de las personas e identificar los niveles de implicación o involucramiento que tienen en relación con el propósito y la confianza en el proceso. De esta forma podemos distinguir, por ejemplo, quiénes están en el equipo motor de la comunidad, quiénes viven la experiencia y quiénes están participando como observadoras del proceso.

¿Para qué se usa el Confianzómetro?

Permite a los equipos conocer los grados de implicación o involucramiento en el proceso para asumir compromisos.

¿Cuándo usar el Confianzómetro?

Al momento de constituir el equipo motor de un proyecto de la red. Cada vez que se desee conocer o medir la evolución de los niveles de implicación o involucramiento de los actores de la red.

Como continuación al Juego de roles en la red.

Se usa con un tablero que dispone de 3 círculos concéntricos y una escala que parte del centro y va del 0% al 100% y post it que se colocan según el grado de implicación o involucramiento de cada integrante del equipo.

30 a 60 minutos (dependiendo de la cantidad de personas) Entre 10 a 20 personas

• Rotuladores/marcadores de colores o lápices según número de personas.

• Post-it por persona.

• Confianzómetro A1.

* Cristian Figueroa. (2021). Fichas tecnologías sociales, Confianzómetro. tejeRedes.net. http://confianzometro.tejeredes.org/

PASO 1: Quien facilita explica a las personas qué es el Confianzómetro y cómo funciona. Es preciso explicar que el objetivo es desarrollar un mapa de implicación o involucramiento de los y las integrantes de la Red en relación con el propósito y la confianza en el proceso.

Sugerimos tomar como referencia 4 niveles de implicación o confianza en el propósito de la Red:

Quienes indican una confianza entre un 76% y 100% en el propósito de la red, son personas “comprometidas o que concretan” el propósito (altos grados de confianza).

Quienes indican una confianza entre un 51% y 75%, son personas “involucradas o experimentando” en torno al propósito (medios/altos grados de confianza).

Quienes indican una confianza entre un 26% y 50% en el propósito de la comunidad, son personas “participando o siguiendo” (medios/bajos grados de confianza).

Quienes indican una confianza entre un 0% y 25%, son personas “observando u olfateando” (bajos grados de confianza).

PASO 2: Esta actividad se desarrolla en círculo con el Confianzómetro al centro. Se entrega a cada persona un Post-it y se les pide contextualizar su relación con la organización e identificar el porcentaje de confianza propio.

PASO 3: Posteriormente se les invita a escribir su nombre en el Post-it y el % de confianza respondiendo a: ¿En qué porcentaje de confianza o implicación me encuentro?

Nota: se debe usar un Post-it para cada persona y su porcentaje.

PASO 4: Por último, cada participante pega su Post-it en el Confianzómetro, explicando el porcentaje y nivel de implicación que escoge. Después que todas las personas han pasado, se realiza un análisis grupal del Confianzómetro.

PASO 5: Al finalizar la actividad se puede invitar a las personas del equipo a reflexionar sobre lo observado y a tomar compromisos individuales y grupales.

Es un espacio para las conversaciones creativas y orientadas a la acción, donde se invita a los y las participantes a traer sus proyectos, ideas o iniciativas y pedir ayuda para hacerlo.

* Tomado de la Comunidad Global de Art of Hosting. Ria Baeck y Rainer von Leoprechting, en Brussels, Belgium.. (2010). Proaction Cafe. Session Lab. https://www.sessionlab.com/methods/pro-action-cafe

¿Para qué sirve el Café pro-acción?

Es una metodología para convocar conversaciones en torno a iniciativas o proyectos. Estas conversaciones se unen y construyen unas a otras a medida que las personas se mueven entre mesas, polinizan ideas y ofrecen nuevos descubrimientos.

Como proceso, esta herramienta puede evocar y hacer visible la inteligencia colectiva de cualquier grupo, al incrementar la capacidad de las personas para la acción efectiva. Puede ser usado con personas que no se conocen y/o con un grupo específico, para que sostengan conversaciones creativas e inspiradoras, que lleven a acciones más sabias y colectivamente creadas.

¿Cuándo usar el Café pro-acción?

Cuándo un grupo diverso está en el momento de ir a la acción o dar impulso a iniciativas nuevas o en curso.

Cuándo hay un grupo de más de 10 personas diversidad y quieren aprovechar la inteligencia colectiva para impulsar sus iniciativas.

Cuando se quiere activar redes de trabajo colaborativas con cohesión entre las personas y las organizaciones, a través de acciones concretas..

Cuenta la cantidad de participantes y divídelo por cuatro, para obtener la cantidad de proyectos o iniciativas que pueden ser trabajados (por ejemplo, con 40 personas podemos trabajar un máximo de 10 proyectos).

Ten una mesa numerada por proyecto y un tablero numerado correspondiente, para armar la agenda.

Se necesitan de 2 a 3 horas y media.

Principios del Café pro-acción

Se ayuda a quien propone primero.

Una persona proponente por proyecto.

Contribuir y polinizar: no dejar a nadie solo y rotar.

ROLES:

Anfitrión(es) del Café pro-acción.

Proponentes de proyectos.

Contribuyentes o participantes colaboradores.

Procedimiento del Café pro-acción

» Comienza con un rápido círculo de apertura (check-in) para conectar con el propósito de la sesión y entre las personas presentes. Si la apertura ya tuvo lugar como parte de un proceso más grande, puedes ir directamente a la construcción de la agenda. Anuncia que en el Café pro-acción los y las participantes tienen la posibilidad de pedir ayuda como proponentes de proyectos (aquellos que pasan al frente con un proyecto) y practicar la colaboración como contribuyentes (quienes van a apoyar 3 proyectos diferentes).

» Invita a los y las participantes que tengan proyectos al pasar al frente, pídeles que escriban su pregunta en una hoja de papel, algo que quieran resolver de su proyecto o iniciativa y para lo cuál necesitan la inteligencia colectiva reunida. Pídele a cada uno usar menos de un minuto para compartir su pregunta y anunciar su proyecto, y evitar quedarse explicándolo, eso lo hacen en la conversación. Invita a los demás a escuchar y contribuir con generosidad. Si se lanzan menos proyectos, agrega sillas a las mesas de café, pero no más de 5 en cada mesa.

» Arma la agenda - Cuando los proyectos han sido propuestos, arma una agenda visible e invita a los proponentes de proyectos a ir hacia las mesas numeradas (ellos o ellas asumirán el rol del “anfitrión de mesa”). Invita también a los o las contribuyentes, a pasar a la agenda y elegir el tema (mesa) al que irán primero.

» Habrá 3 rondas de conversaciones, de 20 a 30 minutos. Los emprendedores se quedan en sus mesas, los y las contribuyentes rotan. Cada ronda es guiada por preguntas direccionadoras que ayudarán a profundizar y a enfocar las conversaciones:

RONDA 1:

¿Cuál es la búsqueda detrás de esta pregunta/proyecto?

Profundiza en la necesidad y el propósito de este llamado.

RONDA 2:

¿Dónde está el proyecto hoy?

¿Qué está faltando?

Cuando la búsqueda ha sido profundizada, explore aquello que podría hacer más completo y posible este proyecto.

SOLO:

¿Qué estoy aprendiendo de mí mismo?

¿Qué estoy aprendiendo de mi proyecto?

¿Qué próximos pasos daré?;

¿Qué ayuda necesito todavía?

Se invita a los contribuyentes a salir y a los emprendedores a reflexionar a solas acerca de estas preguntas (20 mins).

Durante este tiempo, se pueden trabajar las mismas preguntas con el grupo de contribuyentes, aparte, para profundizar su experiencia colaborativa.

RONDA 3:

¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos sabios?

Cuando los emprendedores regresan a sus mesas, 3 nuevos contribuyentes los visitan para escuchar su cosecha, su aprendizaje, sus pasos, la ayuda necesaria y así poder ofrecerles cualquier información, percepción o apoyo complementario.

Cierre:

Finalizada la tercera ronda, todos y todas vuelven a reunirse en círculo y se invita a los proponentes de proyectos a compartir las respuestas a estas dos preguntas:

¿Qué agradezco? ¿Cuáles son mis próximos pasos?

Si hay tiempo, todo el grupo reflexiona brevemente sobre: ¿Cómo se podría aplicar esta herramienta en nuestros contextos? ¿Qué aprendí?

¿Qué me llevó? Puedes terminar con un gesto colectivo que aprecie el trabajo hecho y las ayudas ofrecidas y recibidas.

2x2x2

¿Para qué usar los tríos de cosecha generativa?

10 a 30 minutos de acuerdo a la duración de cada trío y cuántas rotaciones se hagan

• Cada trío se define 2x2x2, esto sugiere que cada participante habla por 2 minutos, este tiempo puede variar dependiendo de la profundidad o complejidad que se requiere, se pueden realizar 3x3x3 o 5x5x5.

• Se puede invitar a los participantes a hacer rotaciones por varios tríos, esto dependerá del tiempo disponible y qué tanto se quiere polinizar o recibir información de todo el grupo.

• Sillas

• Cronómetro

• Papel y lápices

• Proceso e instrucciones de los Tríos

Los tríos de cosecha generativa o 2x2x2 es una dinámica para distribuir la conversación cuando tenemos un gran número de participantes y queremos identificar cuáles son las respuestas y patrones en torno a una pregunta, usando el menor tiempo posible, y dando la posibilidad a que todas las personas “hablen con intención” y “escuchen con atención”.

PASO 1:

Quien facilita explica a los participantes la importancia del triángulo en la conformación de las estructuras sociales. Luego, les pide que se organicen en grupos de tres personas y que decidan quién será A , B y C .

PASO 2:

Comienza la primera rotación 2X2X2. A habla 2 minutos, B escucha y hace preguntas, C toma nota.

PASO 3:

Quien facilita anuncia los primeros 2 minutos y el trio rota sus roles internamente.

Cuando los tres integrantes del trío han hablado, escuchado y anotado, se les invita a identificar los patrones de su trío y compartirlas en la plenaria. Usa memofichas e instrucciones claras para cosechar.

nota: la duración de los turnos y las preguntas propuestas pueden adaptarse según las necesidades y objetivos del grupo.

El Diseño para la Acción Sabia fue creado para que, en los procesos de participación y acción colectiva, tengamos la oportunidad de pedir ayuda y practicar la generosidad y la colaboración.

¿Para qué sirve el Diseño para la Acción Sabia?

» Permitir que las personas obtengan apoyo y sabios consejos acerca de la iniciativa o proyecto del que serán líderes o anfitriones.

» Poner en práctica con un caso real el Liderazgo Participativo para diseñar acciones colectivas más sabias.

» Dinamizar una red colaborativa.

* Tomado de la Comunidad Global de Art of Hosting. Tenneson Woolf. (2023). Design for Wise Action. Collaboratio Helvetica. https://collaboratiohelvetica.ch/en/blog/design-for-wiser-action

Uno o dos anfitriones presentan el proceso al grupo, son anfitriones de los y las convocantes antes del proceso y les aportan claridad, invitándoles también a nombrar sus proyectos concretos con un propósito bien claro. Guían al grupo durante todo el proceso.

Convocante: Es la persona que requiere ayuda para clarificar el enfoque y elaborar el diseño y la práctica, de un evento particular.

Co-diseñadores: Son las personas que ayudan con las primeras pinceladas de un diseño co-creado. Practican la generosidad.

Criterios para volverse un Convocante y obtener ayuda en el Diseño para la Acción Sabia

Has decidido ser el anfitrión de un proceso/evento.

Eres el Convocante.

Tienes claro el por qué necesita suceder/existir este proceso/evento.

El proceso necesita involucrar y servir a más personas que a tí.

Sabes quién está involucrado y quieres saber quién más puede estarlo.

El evento sucederá dentro de los próximos 365 días y/o quieres evaluar cuál es el tiempo más sabio/oportuno para realizarlo.

Quieres retroalimentación y apoyo en el diseño y la metodología.

Estas definiendo cómo será: una reunión, una serie de encuentros…

Te estás preguntando cómo se va a satisfacer la necesidad.

Cuando los convocantes están abiertos a clarificar sus intenciones.

Cuando hay proyectos o iniciativas concretas para trabajar (no usar cuando solo hay una intención o idea vaga que aún debe moldearse).

Cuando se quiere activar el trabajo en red en un grupo de más de 10 personas.

3 a 4 horas para el proceso

Preguntas guía

Plantillas de Cosecha por grupo

Un espacio de trabajo cómodo con mesas y sillas adecuadas, con luz solar y aire natural.

Invita a aquellos que desean ser convocantes. Se invita a las personas que quieran pedir ayuda para diseñar el proceso del que serán anfitriones.

Presenta el Proceso. Habla sobre porqué es importante ser habilidoso en el trabajo que se hace, y porqué es importante saber pedir ayuda para diseñar un proceso. Para esto, están las condiciones para la auto-organización: el poderoso triángulo Necesidad ClaraRelaciones Respetuosas - Acción Sabia:

Presenta los proyectos. Reúne a los convocantes en círculo en el centro del grupo. Pide que cada convocante presente su proyecto brevemente (2 MINUTOS). Pide a los co-diseñadores escuchar, pues irán luego a los proyectos de su interés garantizando generosamente que nadie quede solo. Recomienda equipos de no más de 7 personas.

Presenta cómo trabajaremos. Muestra las preguntas guía y las plantillas de cosecha. Advierte a los convocantes usar el tiempo justo presentando su proyecto y dejar tiempo suficiente para trabajar en él. Sugiere que el grupo use post-its sobre la plantilla ya que pueden cambiar su perspectiva y mover sus respuestas luego del proceso de consulta. Cuida que el proceso no se bloquee: mantén las cosas en movimiento y la claridad de la cosecha.

Armar los equipos de trabajo. Los co-diseñadores definen a qué proyecto sumarse. Cada grupo irá a su mesa o sala.

NECESIDAD CLARA

RELACIONES RESPETUOSAS

LA CLARIDAD EN LA NECESIDAD Y EL PROPÓSITO ACTÚA COMO UNA LÍDER INVISIBLE. Como convocante, cuanto más claro/a seas, mejor te podrán ayudar.

TENER RELACIONES

RESPETUOSAS. Estar en buenas relaciones contigo te permite tener buenas relaciones con los demás. Beneficiate con la diversidad; convocantes y co-diseñadores pueden estar en desacuerdo, manteniendo relaciones respetuosas y enfocadas en hacer el trabajo.

ACTUAR MÁS SABIAMENTE PARA EL MUNDO PARA OBTENER RESULTADOS REALES. Pregúntate “¿Qué crearán mis acciones?, ¿qué será útil para la Red?”

RONDA 1:

Trabajo en equipos de diseño. Comenzamos en nuestros equipos con el convocante presentando brevemente el proyecto o iniciativa. Trabajamos en el diseño durante el primer período de tiempo. Los anfitriones del diseño para la acción sabia ayudan a desbloquear si es necesario.

(30 MINUTOS)

RONDA 3:

Regreso a equipos de diseño. Se da otro período de tiempo para integrar los hallazgos y refinar el diseño con el grupo inicial.

(20 MINUTOS)

RONDA 2:

Consultoría de Pares. Los anfitriones del diseño para la acción sabia estratégicamente hacen rotar a los grupos de co-diseñadores -juntos- a otro proyecto para ajustar y mejorar otro diseño, polinizando y ofreciendo nuevas perspectivas.

(30 MINUTOS)

RONDA 4:

Conversación entre consultores (opcional). Antes de terminar, se pide a los convocantes ponerse de espaldas a la mesa, para escuchar y solo escuchar, una conversación entre codiseñadores -como si fueran consultores- hablando sobre sus observaciones y las mejoras que añadirían al diseño si fueran ellos los convocantes.

(20 MINUTOS)

SOLO (opcional). Entre las rondas 3 y 4, se deja un tiempo a solas a los convocantes para digerir todo lo escuchado, lo aprendido y lo descubierto.

(10 A 20 MINUTOS)

Cosecha colectiva: Finalmente, nos volvemos a reunir todo el grupo amplio en círculo para escuchar la cosecha del diseño para la acción sabia en red. Los convocantes comparten ¿Qué agradezco? ¿Cuáles son mis dos próximos pasos sabios? Los codiseñadores comparten ¿Qué aprendí? ¿Qué agradezco?

Recuerda, ¡la respiración es vida!

Un ser humano puede permanecer vivo hasta 1 semana sin alimento, hasta 3 días sin agua, pero no duraría ni una hora sin aire oxigenado en sus pulmones. Respirar es la máxima herramienta de sanación, presencia y creación de bienestar; la respiración nos ayuda a centrarnos, volver al equilibrio, activarnos y regularnos.

Esta práctica de respiración la compartimos para que quienes son anfitriones, articuladores y tejedores de la Red Hilando Comunidades ganen experticia en usar su respiración para mantener su equilibrio en el tejido de la red.

» Inhalar: tomar aire, inspirar aire hacia los pulmones.

» Exhalar: expulsar aire, espirar aire de los pulmones.

» Respiración diafragmática: contrayendo y expandiendo diafragma (el estómago).

» Inhala por nariz y exhala por nariz.

» Lleva la emoción a la tierra. Es lenta, sonora, densa.

» Se lleva la atención a la temperatura con la que entra el aire en la zona interna de las fosas nasales.

» Duración aproximada: 1 a 5 minutos.

» Exhalación lenta y la inhalación será automática.

» Inhala por boca.

» Exhala por boca.

» Calma la mente, serena los pensamientos.

» Es la más silenciosa, la más ligera, apenas se siente cómo el aire se dirige directamente al cerebro.

» Duración aproximada: 1 a 5 minutos (3 respiraciones por minuto).

» Inhala por boca.

» Exhala por nariz.

» Ayuda a soltar tensiones y lubricar las emociones.

» También es sonora pero más suave. El aire discurre con facilidad por los orificios, como una acaricia.

» Duración aproximada: 1 a 5 minutos. (4 a 5 respiraciones por minuto).

» Precaución: hasta 5 minutos máximo.

» Respiración diafragmática.

» Inhala por nariz.

» Exhala por boca.

» Activa y potencia nuestra energía (como cuando estamos haciendo deporte).

» Respiración diafragmática (contrayendo y expandiendo el estómago).

» Duración aproximada: 1 minuto máximo (respiraciones rápidas y fuertes).

» Precaución: puede producir hiperventilación y mareos.

Esta Guía didáctica está dividida en 3 secciones:

CONCEPTOS básicos para entender la acción en red.

Te recomendamos leer los conceptos para entender las bases de la acción en red. Usar los marcos para diseñar espacios seguros, efectivos y participativos que dinamicen la acción en red. Combinar las tecnologías sociales para facilitar y promover la articulación de la Red Hilando Comunidades.

MARCOS DE DISEÑO de espacios y encuentros para la acción en red.

TECNOLOGÍAS SOCIALES (herramientas metodológicas) para la articulación de la red.

Cuando te prepares para crear un espacio para la activación de la red (reunión, encuentro o proyecto), enfócate en diseñar las cosechas que esperas obtener de cada espacio al que convocas. Para ello:

» Primero pregúntate: ¿Para qué convoco? ¿A quién convoco? ¿Cómo este esfuerzo beneficia a la Red?

» Escoge un marco de diseño que te ayude a dar forma a la convocatoria, el encuentro y la cosecha.

» Combina, adapta y usa las tecnologías sociales que se encuentran en esta guía para crear un espacio seguro, efectivo y participativo.

» Te estás formando para mejorar tu liderazgo en la comunidad;

» Quieres participar activamente en el fortalecimiento de tu comunidad;

» Requieres practicar cómo co-crear acciones colectivas más sabias;

» Quieres ser un actor de impacto positivo de la red;

» Eres articulador de la Red Hilando Comunidades.

* La Red Hilando Comunidades (RHC) es la oferta de salida y sostenibilidad del Programa Hilando Vidas y Esperanza de USAID, implementado por OIM, que busca la consolidación de redes como un espacio sostenible e instalado territorialmente para que continúe la promoción de acciones a nivel comunitario, así como los conocimientos aprendidos durante la participación en el Programa.