Inserto speciale

La storia del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro

Portogiovani

La campionessa e maglia azzurra dell’atletica Federica Botter

In copertina

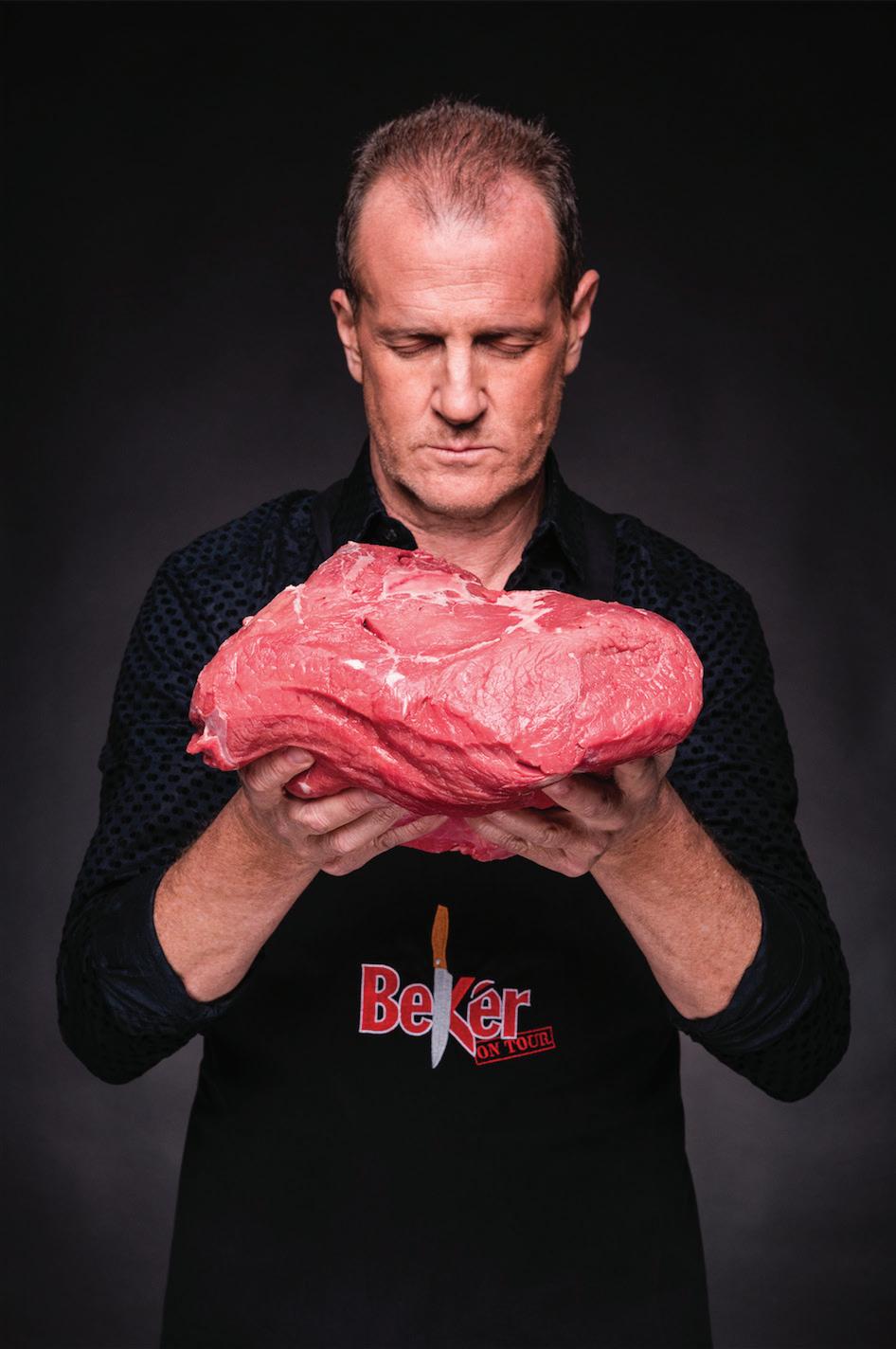

L’acquolina Fabrizio Nonis ambasciatore di cucina e territorio in tv

Inserto speciale

La storia del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro

Portogiovani

La campionessa e maglia azzurra dell’atletica Federica Botter

L’acquolina Fabrizio Nonis ambasciatore di cucina e territorio in tv

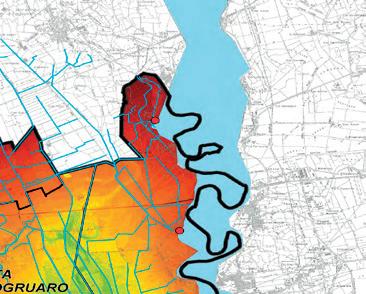

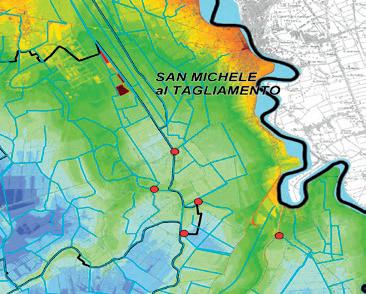

L’ultimo in ordine di tempo è l’episodio di qualche giorno fa a Bibione: strade, case e negozi allagati. Ma non è un caso isolato, succede sempre più spesso nel nostro territorio. Perché? Ce lo spiega Federica Spampinato in un attento reportage in cui, grazie anche all’intervento del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, si riepiloga la storia della nostra area con fragilità e cambiamenti ambientali in corso.

Dal nostro mare, alla tua cucina

Pesce pulito, mondato e surgelato a poche ore dalla pesca. Al naturale, senza conservanti né glassature. Pescato in modo sostenibile nel mare Adriatico del Veneto. Pronto da cuocere in padella, sulla griglia o in forno, per assaporare tutto il gusto autentico del mare.

www.ipescaori.it info@ipescaori.it | +39 0421 82206

GARANTITA E

Tang. E. Mattei 14/D Fraz. Summaga 30026 Portogruaro (VE) 0421 276795

www.consorziosavo.it

SEMPRE Erogazione carburante con sistema a doppio filtraggio Tessere prepagate welfare aziendale Self H24 7/7

Èpeculiare come Portogruaro, città ricca di cultura e di storia, fino ad oggi non possedesse un’accademia dedicata alle arti ed alle scienze, un centro di aggregazione dove poter imparare le arti, ma anche la tecnica: pittura, ceramica, fotografia così come coding, stampa 3D e altro. Ci ha pensato l’Associazione 2050, presentando un progetto in risposta ad un bando della Fondazione Venezia, con l’idea di colmare questa mancanza. Un’intuizione che sta divenendo realtà: con il contributo della Fondazione si potranno mettere in campo gli oltre 10 anni di esperienza dell’Associazione nella gestione di progetti europei dedicati principalmente alla didattica non formale, alle STEAM ed all’innovazione sociale, per creare dei momenti di aggregazione che ruotano principalmente intorno al tema dell’arte. Arte per il piacere di farla, per il benessere che genera liberare la propria creatività, unita allo stare insieme tra persone accomunate dalle stesse passioni e dagli stessi interessi. Si dà vita, quindi, ad un progetto per la città che crei un nuovo spazio aperto a chiunque desideri esprimere la propria creatività e sviluppare nuove competenze.

“Vogliamo realizzare un progetto aperto a tutti: ragazzi in età scolare e adulti, attivi e con ancora molta voglia di fare e di imparare. Inizialmente saranno proposti corsi di pittura, disegno, incisione, ceramica, e fotografia per esplorare le arti visive. Per quanto riguarda il digitale, per i più piccoli sarà possibile cimentarsi con robotica e coding, mentre per i senior con l’uso consapevole di strumenti digitali. Molte altre idee le teniamo per il futuro - afferma Giovanni Manisi, vicepresidente di 2050 e ideatore del progetto -. L’accademia prende il nome di Mario Pauletto, perché è stato un artista eclettico e curioso che ha dedicato molto all’insegnamento dell’arte, con una passione instancabile e disinteressata. L’artista incarna perfettamente lo spirito di questa iniziativa e con questo progetto vorremmo cogliere la sua eredità per metterla a disposizione della città, in chiave contemporanea”.

“In linea con la mission associativaaggiunge Sandra Rainero, presidente di 2050 -, vorremmo infine costruire questa realtà che ci immaginiamo diffusa sul territorio del portogruarese, offrendo servizi per l’invecchiamento attivo e opportunità per i giovani, coinvolgendoli come insegnanti o collaboratori delle attività, con un’attenzione costante alla sostenibilità ambientale”.

Il progetto dell’Accademia Mario Pauletto è stato presentato nel mese di settembre a Venezia nella sede della Fondazione Venezia, insieme ad altri finanziati con l’ultimo bando. Anche Portogruaro.Net e tutto il gruppo TVO hanno aderito all’iniziativa, ritenendo che risponda in modo innovativo e inclusivo al bisogno di promuo-

vere l’arte, la cultura, la tecnologia e l’apprendimento continuo all’interno della nostra comunità. Il progetto non solo valorizza le risorse locali, ma abbraccia anche la sostenibilità e il progresso tecnologico attraverso programmi dedicati a diverse fasce d’età. L’enfasi sullo scambio intergenerazionale e sull’inclusione è fondamentale per costruire un tessuto sociale forte e coeso. La speranza è che questa Accademia non solo possa arricchire la nostra città dal punto di vista culturale, ma sia in grado di creare anche nuove opportunità per i cittadini, stimolando la crescita personale e il dialogo creativo. Presto su queste pagine e su www.portogruaro.net tutte le news sul calendario attività e modalità di adesione alle iniziative.

Direttore Responsabile: Vincenzo Zollo

In redazione: Maurizio Conti, Giacomo Elvio Di Bartolo, Roberto Raspatella, Tommaso Rossato, Federica Spampinato, Giovanna Tinunin

“LA PAROLA A...” è una rubrica di inserzioni promozionali redazionali a pagamento.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere utilizzata in alcun modo, incluse le inserzioni pubblicitarie che sono di proprietà dell’editore che ne vieta la riproduzione anche parziale con qualsiasi mezzo. Manoscritti, fotografie e disegni anche se non pubblicati, non si restituiscono. Portogruaro.Net lascia agli autori degli articoli l’intera responsabilità delle loro opinioni; garantisce la riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo o telefonando alla redazione. L’editore rimane a disposizione di altri eventuali aventi diritto di copyright su testi o immagini che non è stato possibile contattare. Stampa: Centro Servizi Editoriali Distribuzione gratuita © Copyright 2005-2025 Portogruaro.Net VISYSTEM EDITORE by TVO srl Borgo San Gottardo,55 - 30026

SETTEMBRE 2025: ACQUA NELLE ABITAZIONI, NEI NEGOZI, NELLE STRUTTURE RICETTIVE E NEI PARCHI A BIBIONE. PERCHÉ SUCCEDE E PERCHÉ È PROBABILE CHE SUCCEDA SEMPRE PIÙ SPESSO – E NON SOLO A BIBIONE. DALLA DIFESA ALLA CONVIVENZA

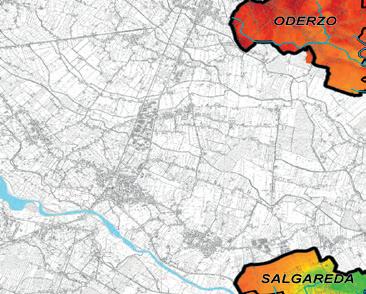

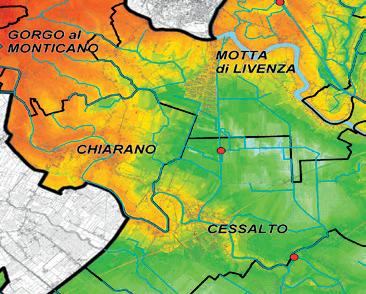

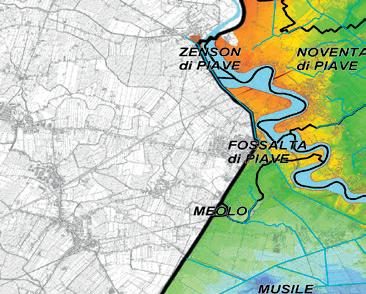

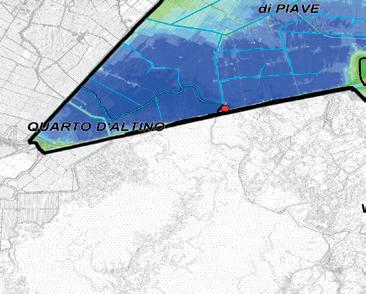

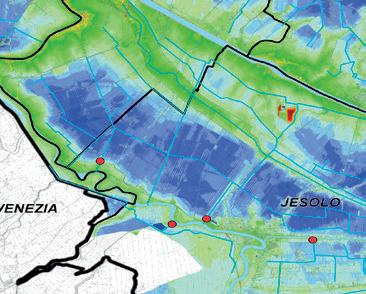

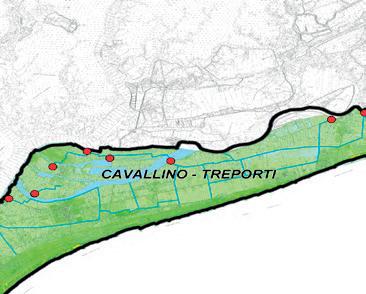

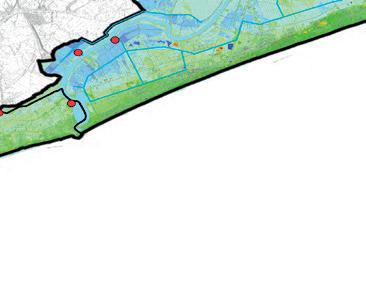

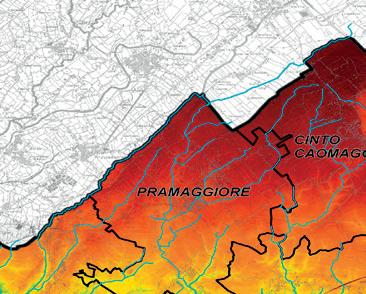

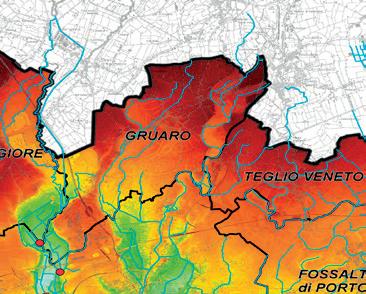

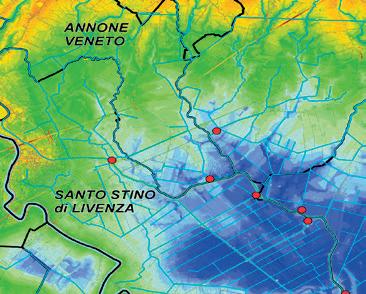

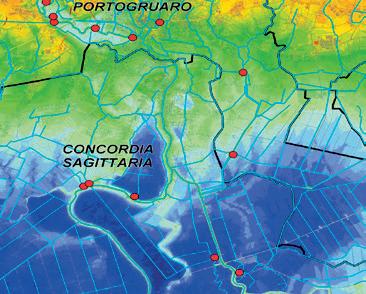

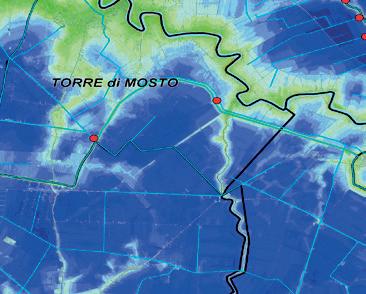

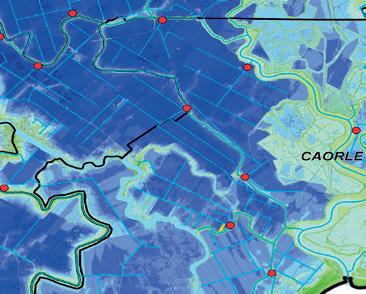

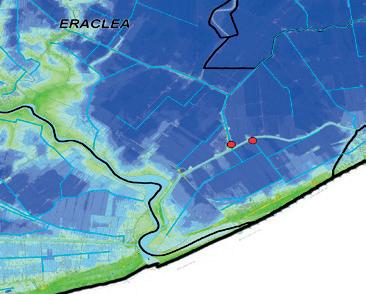

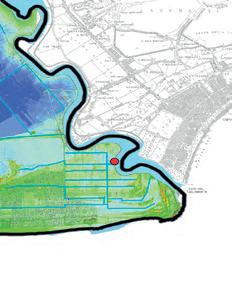

terra che era dell’acqua Il Portogruarese è un’area di pianura letteralmente “strappato” alla palude, alla laguna e al mare. Quando percorriamo le strade del territorio possiamo fare un esercizio di immaginazione: il panorama, in passato, non era uguale a quello odierno. Solo alcune delle terre che vediamo erano naturalmente emerse. Tutto intorno, palude, laguna e, infine, mare. Oggi, grazie alle complesse operazioni idrauliche realizzate dall’essere umano, l’ambiente si presenta come un tutt’uno: terre già emerse e terre sommerse sembrano un’area apparentemente omogenea percorsa da corsi d’acqua. E invece il 70% delle terre del Veneto Orientale, se non ci fossero state l’opera dell’uomo e una continua azione di gestione, manutenzione e adeguamento, non sarebbero visibili e percorribili. La negoziazione tra opere umane e natura È evidente che un’area così costruita è estremamente vulnerabile. Non da oggi: da sempre. Una pianura che per il 70% è artificiale, evidentemente si regge sulla bontà di progettazione e gestione, e sull’equilibrio creato ad hoc – equilibrio che può variare al variare delle premesse o delle condizioni riscontrate nel tempo. Per esempio, quando piove in un territorio con queste caratteristiche, l’acqua defluisce quasi sempre per sollevamento meccanico: a garantire il deflusso delle acque piovane ci sono ben 89 idrovore, impianti gestiti dal Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale che intervengono sui 56 bacini in cui è stata suddivisa l’area per poter intervenire in modo omogeneo dal punto di vista idraulico. L’ambiente, a occhio nudo, sembra talmente stabile da generare la percezione di reggersi in autonomia: questo però è un inganno della nostra mente. Siamo di fronte a un equilibrio che ha bisogno di cura, progettazione e gestione. Ogni giorno, enti e persone lavorano con un sofisticato sistema di infrastrutture, progetti e strumenti per mantenere lo status quo.

Le cose cambiano

Il rapido cambiamento climatico che stiamo attraversando, causato in larga parte da attività umane, è caratterizzato dalla frequenza di fenomeni estremi e inattesi. Per esempio, nel territorio

del Veneto Orientale, si può già osservare e si prevede un’intensificazione della frequenza delle piogge, con allagamenti urbani ed esondazioni fluviali. Che questi fenomeni siano già aumentati a dismisura lo dicono i rapporti scientifici e i dati comparati di tutte le fonti; per esempio, l’Osservatorio CittàClima di Legambiente che rileva il trend de-

gli ultimi 10 anni ci dice chiaramente che se nel 2010 in Italia si registravano circa 20 eventi estremi ogni anno, intorno al 2015 questo numero triplica (60 eventi estremi all’anno), fino a diventare 351 eventi all’anno nel 2024, quasi uno al giorno. A questo punto la domanda è: cosa succede ai progetti di equilibrio idrogeologico nel territorio

quando cambiano considerevolmente le premesse? In altre parole: cosa succede quando gli scenari sono diversi da quelli che avevamo calcolato?

PRATICHE NAUTICHE

ATTO VENDITA NATANTE

CERT. RADIOTELEFONISTA RTB

CERTIFICATO USO MOTORE

CERTIFICATO VHF

LICENZA NAVIGAZIONE

RICHIESTA DCI

CERTIFICATI SICUREZZA NAVIGAZIONE

RINNOVO PATENTE NAUTICA

VARIAZIONE LIC. NAVIGAZIONE

PRATICHE AUTO

PRATICHE AUTO E AGRICOLTURA

BOLLI AUTO

RINNOVO PATENTI

TRASPORTO MERCI

ALBO GESTORI AMBIENTALI

(TRASPORTO RIFIUTI)

AUTORIZZAZIONI

TRASPORTI ECCEZIONALI

COLLAUDI E REVISIONI ASSICURAZIONI

www.studiovenos.it

www.nauticanordest.it nautica@studiovenos.it praticheauto@studiovenos.it

Viale Trieste 194 30026 Portogruaro (VE)

PORDENONE in Viale della Libertà 79 33170 Pordenone (PN)

L’ultima vicenda: allagamenti a Bibione Il 10 settembre 2025 una grave ondata di maltempo ha colpito la zona litoranea del Veneto Orientale. In poche ore, solo a Bibione sono caduti oltre 240 mm di pioggia: un evento statisticamente raro. Vie, garage e scantinati allagati; spiaggia fortemente compromessa; case e attività commerciali danneggiate. Il violento temporale ha messo in crisi le capacità di deflusso idrico urbano, già segnato da una forte impermeabilizzazione del suolo tipica delle aree costiere. Per svuotare gli oltre 800.000 metri cubi d’acqua accumulati nei 350 ettari urbani sono state necessarie 29 ore di pompaggio continuo con impianti idrovori del Consorzio di Bonifica e di Livenza Tagliamento Acque, gestore del depuratore di Bibione, nonché di pompe mobili della Protezione Civile.

Cosa possiamo fare?

Per prima cosa, possiamo allenarci a conoscere. Il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, nella figura del Direttore Sergio Grego, ha riassunto le cinque criticità che descrivono i rischi effettivi del territorio dal punto di vista idrico in uno scenario che probabilmente sarà completamente diverso da quello che si era immaginato nella sua progettazione e nella costruzione degli impianti oggi in funzione – alcuni dei quali, ricorda Grego “hanno oltre un secolo di vita ed erano stati progettati per un’epoca agricola, caratterizzata da un clima diverso. Innanzitutto, dobbiamo ricordarci che il nostro territorio oggi è molto più urbanizzato di prima - spiega Grego -. I parametri climatici sono cambiati: si alternano siccità estrema e precipitazioni tropicali, con grandi quantitativi di pioggia concentrati in poche ore. Quindi dobbiamo cambiare approccio per mantenere l’equilibrio: direi che dobbiamo cercare un nuovo equilibrio, in un costante impegno di difesa idraulica. Ricordiamo che quello che è accaduto a Bibione può accadere in qualsiasi degli oltre 50 bacini del Consorzio Poi è utile capire perché accade quello che accade - continua Grego -. Ci sono cinque fattori correlati tra loro che agi-

scono insieme in reazione agli imprevisti e agli eventi estremi:

1) C’è la pressione dei grandi fiumi – Livenza, Tagliamento e Piave attraversano il territorio del Veneto Orientale rappresentando una duplice realtà: preziosa risorsa idrica, ma anche fonte di costante preoccupazione per le piene causate dalle intense precipitazioni nei bacini montani. La Livenza ha una portata media annua di 102 m³/s, superiore a quella del Tagliamento (92 m³/s), mentre in caso di piena questi corsi d’acqua raggiungono portate massime che possono superare i 4.000 m³/s per il Tagliamento e i 1.300 m³/s per la Livenza (soprattutto per le piene del sistema Meduna-Cellina). Durante le piene, le acque scorrono entro argini sopraelevati con livelli superiori di oltre 10 metri rispetto alle terre circostanti, creando una situazione di costante pressione idraulica sul territorio sottostante.

2) Ci sono i corsi d’acqua pensili – Normalmente, l’acqua di un fiume scorre in un alveo, il letto, che si trova più in basso rispetto al territorio circostante, e l’acqua defluisce naturalmente verso il mare. Nel tempo si è creata una situazione opposta: il letto di alcuni fiumi si trova anche 5 metri sopra il livello del terreno circostante, quindi l’acqua scorre letteralmente sopra il territorio, richiedendo manutenzione costante e controllo continuo dei livelli. Questo riguarda i corsi d’acqua più piccoli, quali il Lemene, il Reghena, il sistema Malgher-Fosson-Loncon, il Brian e altri minori, che raccolgono le acque della pedemontana e in piena scorrono pensili nel nostro territorio entro argini dell’altezza di circa 5 metri.

3) C’è una ingente rete di bonifica sotto il livello del mare – Nelle aree sotto il livello del mare (70% del Veneto Orientale) il territorio è mantenuto asciutto artificialmente da 89 impianti idrovori gestiti dal Consorzio di Bonifica, che sollevano 439 mila litri d’acqua al secondo. Alcuni centri, soprattutto quelli storici, si trovavano già a +3 metri sopra il livello del mare; altre aree urbane degli stessi centri, come suggerisce spesso la toponomastica (vedi il “Palù” a Portogruaro), erano zone di palude, rese asciutte solo successivamente

4) Interviene anche il mare (e l’intrusione salina) – Le aree di costa sotto il livello del mare vivono di equilibri ancora più precari, costantemente messi alla prova. Uno di questi è quello tra l’acqua dolce e l’acqua salata. In presenza di una forte dose di acqua dolce – quella generata da un’alluvione, per esempio – l’acqua salata viene spinta con forza verso il mare, portando in disequilibrio l’ecosistema. Viceversa, una scarsità di acque dolci sposta l’equilibrio a favore della salinizzazione delle acque. Consideriamo che le acque di mare tendono a “risalire” in due vie: via fiume, con il fenomeno del cuneo salino; inquinando le falde acquifere superficiali e creando il problema della desertificazione del suolo – rischio che viene prevenuto dal Consorzio di Bonifica con un apporto di cosiddette acque irrigue che riescono a espellere l’acqua di mare dalle falde sotterranee. A questo proposito, ricordiamo l’episodio del 2022 in cui il cuneo salino della Livenza ha inquinato la presa di Boccafossa, con in-

genti danni al Comune di Caorle. Un evento mai avvenuto in 100 anni che potrebbe senz’altro ripetersi, ma stavolta senza

conseguenze negative: la mitigazione attivata in quell’occasione ha fatto sì che oggi il potabilizzatore di Boccafossa prenda

l’apporto di acque dolci dal canale di bonifica Brian (che, essendo sbarrato alla foce, non permette la risalita del cuneo salino). L’innalzamento del mare Adriatico aggrava la situazione: i dati del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici confermano che l’Alto Adriatico registra un innalzamento del livello del mare di 2,5 mm/anno, superiore alla media globale.

5) Ci sono le lagune, con le loro connaturate criticità idrauliche –Le lagune hanno un altro tipo di equilibrio, differente. Durante mareggiate e acqua alta, fungono da bacino di accumulo per le acque dall’entroterra, rallentando il deflusso e aumentando il rischio di allagamenti. La comunicazione tra lagune e mare le rende sensibili alle variazioni di marea”.

Il futuro

La sfida del Portogruarese rispecchia quella di molte aree costiere europee che, secondo il rapporto EEA 2023 sui rischi climatici, dovranno affrontare un aumento del 30-40% delle precipitazioni estreme entro il 2050. L’Unione Europea, per esempio, ha stanziato 47 miliardi di euro per l’adattamento climatico nel periodo 2021-2027, privilegiando soluzioni “nature-based” che combinano infrastrutture verdi e grigie. Il modello olandese della “Room for the River” dimostra come la convivenza con l’acqua possa trasformarsi da emergenza in opportunità: creare spazi di espansione controllata, ripristinare zone umide naturali, progettare città spugna. “Il nostro territorio vive solo grazie al lavoro continuo di difesa idraulica - conclude Sergio Grego -. Ma dobbiamo passare dalla logica del controllo a quella dell’adattamento: l’acqua non è un nemico da sconfiggere, ma una forza naturale con cui imparare a convivere”. La lezione è universale: in un’epoca di cambiamenti accelerati, il futuro si costruisce a partire dall’accettazione dell’incertezza e dalla capacità di costruire sistemi che dialogano e si evolvono insieme alla natura.

Federica Spampinato

DAL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO AL TRIO DI PARMA, DAL MOZARTEUM DI SALISBURGO A HELSINKI, DA PARIGI AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI PORTOGRUARO

Parlare di Enrico Bronzi significa parlare di un musicista di fama mondiale, vincitore di vari premi, che nel suo curriculum vanta anche la direzione artistica del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro.

Maestro, da dove nasce la passione per la musica classica?

I miei genitori non erano musicisti, ma erano abbonati alla Società dei Concerti di Parma. Andavo con loro a sentire i concerti già da bambino e qualche volta mi addormentavo nei palchi a metà serata. Era una cosa bella anche quella, perché il Teatro Regio diventava un po’ casa mia, un posto dove giocare nelle pause, dormire se avevo sonno, andare a comprare le caramelle nel foyer. Mai assaggiato delle caramelle più buone: Dufour, si chiamavano, me lo ricordo ancora. Ricordo anche quando si è accesa la prima scintilla, una sera in cui tornai eccitato del concerto. Iniziai a suonare la tromba in una specie di big band fatta da ragazzi. C’era un maestro che da solo insegnava tutti gli strumenti. È stato il mio passatempo quando facevo ancora la scuola elementare. Poi alle scuole medie ho iniziato lo studio del violoncello. Avevo visitato una bottega di liuteria e mi aveva incantato. Non so come e quando ho dimenticato i propositi di studiare la costruzione degli strumenti, cosa che mi sarebbe senz’altro piaciuta e che mi attrae ancora ogni volta che sento i profumi del legno, ma ho continuato invece a suonare il violoncello.

grande meraviglioso romanzo, nel quale ti immergi completamente. I giovani hanno solo bisogno di occasioni per incontrare la musica nel loro cammino. Non serve cultura, basta arrivare con le orecchie aperte e coltivare da ragazzi la curiosità, che è la dote più preziosa.

Ci sono spazi adeguati a proporre la musica classica?

Nessun luogo al mondo ha più teatri e spazi per la musica dell’Italia. Solo in Emilia-Romagna, dove son nato, sono centinaia. Anche a Portogruaro c’era un bellissimo teatro storico e quando ho visto le foto del giorno in cui è stato deliberatamente distrutto ho rabbrividito. Quelle foto sono come un film

horror. Spesso nei nostri ottimi luoghi musicali c’è però un’incuria rispetto a molti dettagli acustici. Il teatro è come uno strumento musicale, deve suonare bene lui stesso e spesso un particolare insignificante per un architetto rappresenta un elemento importante per chi fa musica in questi spazi. Ma quando trovi il luogo ideale si realizza

una magia. Penso al Teatro Scientifico di Mantova, alla Stefaniensaal di Graz, la Großer Saal del Mozarteum di Salisburgo, la Salle Gaveau a Parigi ma anche molte sale moderne, ad esempio in Giappone. Sono spazi sacri per la nostra musica.

Le scuole, di ogni ordine e grado, fanno abbastanza per proporre la musica impegnata agli studenti? È un tasto dolente. L’accesso a questa forma artistica straordinaria e che gli italiani hanno insegnato al mondo è spesso ridotto a un flautino di plastica e a una maestra volonterosa che si arrabatta ma non ha conoscenze specifiche. Parlo del problema dell’alfabetizzazione di base, non delle scuole di musica. Le scuole per i musicisti sono importanti, ma sono inutili se la musica non diventa patrimonio di tutti.

Quali sono i maggiori problemi con cui il mondo della musica deve oggi confrontarsi e quali le soluzioni?

C’è ancora spazio oggi per la musica impegnata, soprattutto fra i giovani?

Non so se userei l’espressione “musica impegnata”. La musica è uno dei grandi doni della vita. Se la musica leggera ci regala sensazioni ed emozioni forti ma frammentarie, attraverso la musica classica vivi delle esperienze più complete e articolate. È un po’ come la differenza tra un racconto breve e un

La musica è un fenomeno della cultura, serve anche a capire l’uomo, la sua storia, i suoi sogni. Rappresenta una consolazione quando il brutto e il volgare ci opprimono. Oggi invece c’è la smania degli “eventi” e talvolta il marketing sembra più lo scopo che il mezzo. Al mediocre ministro del “con la cultura non si mangia” spiegate voi che ogni euro investito in attività culturali restituisce in media tre euro alla collettività, dato che questo sembra essere il suo solo interesse. Questi sono i dati dei più recenti studi dell’econometria, quella branca della statistica che valuta le ricadute economiche delle scelte politiche. Ma anche se un domani non fosse così, la domanda sarebbe: che prezzo diamo alla bellezza? Soluzioni in tasca non ne ho, ma rendersi conto che la musica dovrebbe far parte della vita della comunità e non comparire e poi svanire in luccicanti e fugaci eventi “glamour” è una mia convinzione. I greci antichi erano convinti che l’ascolto quotidiano di certi modi armonici formasse le persone attraverso il loro intrinseco Ethos. Da questa radice deriva la parola “etica”. Mi piace pensare che la teoria greca della coincidenza tra “bello e buono” (Kalós kai agathós) sia ancora vera oggi.

C’è un momento, d’estate, in cui Portogruaro sembra cambiare pelle. I palazzi veneziani si aprono, le piazze si trasformano in palcoscenici, l’acqua dei canali si riempie di echi inattesi: note che si accordano, voci che si intrecciano, strumenti che risuonano come se fossero parte naturale del paesaggio. È il segnale che il Festival Internazionale di Musica è tornato. Non è soltanto un programma di eventi, e chi lo ha frequentato almeno una volta lo sa bene. È un racconto collettivo che tiene insieme le generazioni attraverso il filtro della memoria. Ogni portogruarese ha il suo ricordo preferito: un concerto sotto le stelle che l’ha lasciato senza fiato, i giovani musicisti che suonano con passione e generosità per le vie della città, uno scorcio di centro storico che riprende vita per il tempo di un’esecuzione, l’incontro casuale con artisti leggendari che finiscono per diventare presenze familiari. La storia del festival, nato come “Estate musicale”, comincia nel 1983 da un’intuizione di Paolo Pellarin e Pavel Vernikov e mostra come una visione possa radicarsi e trasformare il volto culturale di una città. Da esperimento locale, il Festival è diventato una delle rassegne più longeve e ricono-

sciute a livello nazionale, fino a diventare un marchio identitario per la comunità che lo ospita. Come ricorda il direttore artistico Alessandro Taverna: “Il Festival Internazionale di Musica di Portogruaro rappresenta oggi una realtà culturale capace di esprimere la specificità del territorio che lo accoglie, unendo comunità, paesaggio e patrimonio artistico in un’unica visione. Un Festival vive se sa rinnovarsi nella continuità, valorizzando la propria identità e aprendo sempre nuove strade.” Lo stesso Taverna, nell’introduzione al programma 2025 (“Modulazioni, il continuum della musica”), spiega che “la modulazione è la curva che muta la rotta restando riconoscibile; il continuum è la trama che trattiene le varianti dentro un disegno coerente”. La missione della manifestazione coincide con le scelte artistiche.

Un’identità in costruzione continua

Il cuore del festival batte su due registri, sempre in dialogo. Da una parte c’è l’anima concertistica: eventi che spaziano dal repertorio classico alle contaminazioni contemporanee, dalle grandi orchestre ai progetti più sperimentali. Dall’altra c’è l’anima didattica, rappresentata dalle master-

class: un laboratorio internazionale che da decenni richiama studenti da tutto il mondo. Non si tratta di un corollario, ma della radice stessa della manifestazione. Le masterclass testimoniano un impegno costante verso le nuove generazioni: il festival investe su chi porterà la musica nel futuro, creando ponti fra linguaggi e generazioni. Qui i grandi maestri diventano compagni di viaggio dei giovani musicisti, trasmettendo non solo competenze tecniche, ma anche un’idea di musica come esperienza condivisa.

È in questo doppio respiro – formazione e spettacolo, ricerca e restituzione pubblica – che si gioca l’originalità del festival. Non due mondi separati, ma un intreccio che arricchisce entrambi: gli studenti suonano accanto ai loro maestri, il pubblico assiste non solo a un concerto, ma a un processo educativo che prende forma davanti ai suoi occhi.

Però attenzione, arrivare alla 43ª edizione non significa aver trovato una formula immutabile. Al contrario, la forza del festival sta nella capacità di ridefinirsi di anno in anno. La direzione artistica, affidata a figure di altissimo profilo come Pavel Vernikov, Enrico Bronzi e oggi Alessandro Taverna, ha sempre cercato l’equilibrio

tra fedeltà al repertorio e apertura a nuove traiettorie.

Ogni direttore ha lasciato un segno, dalla centralità della musica da camera al dialogo con altri linguaggi. La sfida di oggi è ancora più ampia: consolidare la tradizione e, insieme, raggiungere pubblici diversi, per età e sensibilità musicali. È un percorso che il festival ha già dimostrato di saper intraprendere, ospitando nomi che da soli valgono la storia di un cartellone – Uto Ughi, Sviatoslav Richter, Lilya Zilberstein, Salvatore Accardo, Giuseppe Sinopoli, Grigory Sokolov, solo per citare qualche nome di un elenco lunghissimo – ma anche presenze meno prevedibili, segno di una curiosità che non si è mai spenta. Emblematica l’apertura al videomapping del collettivo Karmachina, che ha trasformato le facciate dei palazzi storici in superfici narrative, o l’ingresso della musica elettronica nelle ultime edizioni. Anche il programma 2025 conferma questa vocazione: incrociare linguaggi, stili e generazioni, avvicinando territori musicali apparentemente lontani, dal jazz alla musica da film.

La città come palcoscenico Il festival non si limita a portare grandi interpreti in un piccolo centro. Fa

qualcosa di diverso: mette in scena la città stessa. Le chiese diventano casse armoniche, i palazzi veneziani si offrono come quinte naturali, le piazze si riempiono di pubblico. È un patrimonio che merita di essere integrato nelle politiche territoriali. Oltre al valore artistico, infatti, il festival porta con sé un impatto concreto. L’ultima edizione ha registrato più volte il tutto esaurito, con un pubblico che ha affollato il Teatro Russolo e altri spazi. Non è un dettaglio: significa che la musica diventa anche economia, che la cultura genera indotto e visibilità.

Il futuro del festival passa anche da qui: dalla capacità di inserirsi non come corpo separato, ma come parte delle strategie di valorizzazione del territorio. Portogruaro ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione culturale riconoscibile: architetture gotiche e rinascimentali, un tessuto urbano a misura d’uomo, un patrimonio enogastronomico che completa l’esperienza. In questo quadro, il festival può agire da catalizzatore, offrendo alla città un’immagine chiara e distintiva: quella di un luogo che non vive solo di turismo balneare di passaggio, ma che sceglie la cultura come segno identitario.

Le parole di Alessandro Taverna ci restituiscono la direzione: “Il Festival non è mai la ripetizione di un modello: è un racconto che ogni anno si arricchisce di nuove voci, grazie agli artisti che lo animano, ai giovani che ne accendono l’energia e a un pubblico capace di trasformare l’ascolto in esperienza condivisa. Qui a Portogruaro la musica trova alleati insostituibili: i grandi

interpreti che scelgono di far parte di questo nostro progetto, i maestri che diventano compagni di viaggio per gli allievi delle Masterclass, le orchestre e le voci che intrecciano tradizione e futuro. Il nostro compito, oggi e domani, è tutelare questo orizzonte ed allargarlo: creare ponti tra generazioni, tra linguaggi e territori, perché il Festival non appartiene solo a Portogruaro ma a un’intera comunità. Ogni edizione è così un nuovo orizzonte da esplorare, un luogo in cui arte e società si rispecchiano e trovano il coraggio di immaginare il futuro.”

Ed è significativo che a custodire oggi questa eredità sia proprio Alessandro Taverna, veneziano di nascita ma cresciuto artisticamente a Portogruaro, dove si è formato alla Fondazione Musicale “Santa Cecilia”, diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, per poi perfezionarsi con Piero Rattalino. Taverna ha la stessa età del festival, e non è difficile leggere in questo dettaglio una metafora: la sua figura restituisce l’anima del Festival Internazionale di Musica di Portogruaro, radicata nella tradizione e, al tempo stesso, proiettata verso il futuro.

La musica, a Portogruaro, diventa ogni estate un racconto condiviso: intreccia generazioni, apre la città al mondo, rinnova la sua identità. Ogni edizione è un nuovo orizzonte da attraversare, dove arte e società si incontrano e trovano il coraggio di immaginare ciò che ancora non c’è.

Il progresso scientifico e sociale, almeno nelle aree del mondo in cui si è manifestato, ha consentito un deciso miglioramento delle condizioni di vita degli esseri umani e anche un aumento delle aspettative di vita che peraltro nei Paesi OCSE varia notevolmente, con i Paesi dell’Europa settentrionale come Svezia, Islanda, e Norvegia e il Giappone che si collocano stabilmente tra i più alti, superando gli 83 anni di media. L’Italia si posiziona anch’essa tra le eccellenze, con un’aspettativa di vita media che nel 2024 arrivava a circa 83,8 anni, seconda solo alla Spagna tra i Paesi dell’Unione Europea.

L’allungamento della vita media impone però la necessità di modulare alcuni aspetti del welfare che devono tenere conto di quella che viene definita la “Terza Età”: l’età senile, che viene fatta iniziare convenzionalmente a partire dai 65 anni. Le persone anziane sono per definizione più fragili dato che il passare del tempo le rende soggette alla necessità di maggiore assistenza sia sanitaria che psicologica.

In passato l’anziano, in particolare nel mondo contadino, era il centro del nucleo familiare ed era sostenuto appunto dalla famiglia, ma il passare del tempo e la necessità per le nuove generazioni di trasferirsi verso i grandi centri urbani ha parcellizzato i nuclei familiari isolando spesso le persone di una certa età sia nelle zone rurali che nei centri abitati più o meno grandi.

Anche nel territorio di competenza della Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale, e nel Comune di Portogruaro, alle necessità della terza età vengono date risposte modulate a seconda delle singole esigenze.

“Nel nostro Comune - spiega il dottor Luigi Toffolo, Sindaco della Città del Lemene e titolare dell’Assessorato Servizi sociali e ambito territoriale sociale (ATS) - i Servizi Sociali, diretti dal dottor Giancarlo Maceria,

PORTOGRUARO IN PRIMA FILA PER L’ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) DEI 22 COMUNI DEL VENETO ORIENTALE

si occupano delle persone fragili così come dei pasti a domicilio e di tutte le situazioni più delicate e di bisogno (anziani, minori e disabili) che vengono portate alla loro attenzione”.

Nella Ulss n. 4 la popolazione (anno 2025) degli assistititi over 65 anni è così ripartita: 26.019 uomini e 32.366 donne, per un totale di 58.385 anziani.

“Il Comune di Portogruaro - continua il Sindaco - oltre ai Servizi Sociali ha varie strutture che si occupano della

Centro Servizi Residenziale per persone non autosufficienti che garantisce accoglienza in regime convenzionato o privato.

La Residenza Santa Margherita, gestita direttamente dalla famiglia proprietaria con esperienza trentennale, collabora con i suoi 130 dipendenti, che, adeguatamente formati ed aggiornati, si impegnano quotidianamente al servizio degli ospiti con massima professionalità personalizzando il progetto assistenziale di ciascun residente.

L’ambiente luminoso, spazioso, accogliente e confortevole, l’ampio parco alberato, nonché la gestione diretta della cucina, della lavanderia e dell’igiene ambientale garantiscono un alto standard qualitativo alberghiero.

Oltre ai nuclei per non autosufficienti è presente un centro diurno integrato, e da poco riusciamo a supportarvi anche a casa vostra con adeguate prestazioni di assistenza domiciliare.

Villanova di Fossalta di Portogruaro

Piazza Ita Marzotto, 20 - Tel. 0421 700 088 Email posta@residenzasantamargherita.it www.residenzasantamar gherita.it

ni”, l’Università della Terza Età e non ultima l’IPAB Residenza per Anziani Francescon con la quale stiamo seguendo dei progetti per contrastare il degrado cognitivo e promuovere l’invecchiamento attivo”.

Oltre all’IPAB Francescon nell’area di competenza dell’Ulss n. 4 le RSA sono 13 e gli ospiti complessivamente accolti ad oggi sono 1.382. Non sono presenti reparti di geriatria. I più vicini sono quelli di Mestre Ospedale dell’Angelo - Ulss 3 e Treviso Ospedale Ca Foncello - Ulss 2. Nella nostra Ulss i pazienti geriatrici sono regolarmente accolti nei reparti di Medicina Interna degli ospedali di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo.

“In effetti - spiega il dottor Luigi Toffolo, che anche per ragioni professionali è un profondo conoscitore della materia - attualmente i reparti di Medicina Interna sono occupati prevalentemente da persone anziane che una volta dimesse, se bisognose di ulteriore assistenza, troveranno accoglienza negli Ospedali di Comunità come quello di recente aperto a Portogruaro presso la Residenza Francescon, con venti posti letto, per dar risposta alla cittadinanza dimessa dopo una fase acuta, per una riabilitazione o per l’assestamento della propria condizione clinica e quindi non ancora pronta per il rientro a casa”. Ma il futuro?

“Nei prossimi anni - continua l’Assessore ai Servizi sociali e ambito territoriale sociale (ATS) - si presenteranno situazioni in cui potranno nascere dei “Condomini Assistiti” abitati da persone anziane con esigenze comuni. Ovviamente sarà importante la disponibilità di privati a consentire che eventuali strutture condominiali siano destinate a questo scopo. Inoltre, la Legge 328/2000 ha istituito gli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) che saranno la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei Servizi Sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. Per i 22 Comuni del Veneto Orientale, Portogruaro è attualmente il Comune Capofila per l’ATS e nel prossimo futuro si dovrà dare vita definitiva a questo nuovo soggetto e alla sua sede. Si tratta di un ente importante che rappresenta un ulteriore passo avanti per la costituzione dell’ATS VEN_10, la cui finalità principale è il benessere e l’aiuto ai cittadini”.

Portogruaro.Net ha “raggiunto” oltreoceano Federica Botter, classe 2001, maglia azzurra dell’atletica leggera. Cresciuta e legata da sempre a Portogruaro, Federica spera sempre di non deluderla. Quattro titoli nazionali e il sogno delle Olimpiadi 2028.

Federica, come mai il giavellotto?

Ho iniziato con la pallavolo, arrivando a giocare con buoni team, a Jesolo con la prima squadra, poi a Chions. Quan do ho iniziato le superiori a Lignano, il mio professore di ginnastica, Alessan dro Domenighini, notò subito che ero alta e avevo la spalla veloce. Mi chiese di provare a fare atletica. Il primo anno di superiori lanciavo il giavellotto a Lignano e giocavo a pallavolo a Jesolo. È stato un anno impegnativo. Ho poi deciso di dare una possibilità in più all’atletica, iniziando tutti i pomeriggi ad allenarmi, con mia mamma che mi portava a destra e sini stra. Mi sostiene da sempre. Poco dopo ho iniziato a raggiungere grandi risultati e mi ha incuriosito an cora di più.

Parlando di risultati, ricordi la tua prima gara?

A Udine, ho fatto 29 metri, erano tutti fieri di me. Se ci penso adesso 29 metri sono pochissimi. Da lì ho avuto un sac co da imparare.

Hai mai incontrato difficoltà o paure?

Inizialmente no. Entrando nel giro della nazionale è stato molto stimo lante, viaggiavamo spesso e avevamo i raduni ogni mese. Bello, ma allo stesso tempo difficile, non avendo la maturità di un atleta più grande molto spesso durante le gare facevo cilecca. Pensavo alle aspettative della gente e quando tornavo a casa credevo di aver deluso tutti. Ho imparato così a ripartire, im parando dagli errori.

Mi sembra di capire che la parte mentale giochi un ruolo fondamen tale nella tua disciplina, è così?

La parte mentale è importante, serve a portare a termine sia l’allenamento, sia le gare. Conta tanto come arrivi alla competizione e come reagisci al risultato di questa. Se arrivi troppo carico e hai voglia di strafare, bruci troppe energie e vai male.

ciare al risultato della gara. Per esempio, agli European Games in Polonia nel 2023 non sono andata bene e l’ho vissuta malissimo. Il team italiano alla fine ha vinto, purtroppo però non mi sono goduta la vittoria della squadra perché afflitta dalla sconfitta personale.

Ora ti alleni in America, come sei arrivata lì?

Ho sempre avuto il desiderio americano, in particolare desideravo andare a Los Angeles. Mi piaceva un sacco stu-

diare e subito dopo l’università in Italia mi sono informata per venire a fare un master in America. L’UCLA (Università della California-Los Angeles, ndr.) mi ha dato la possibilità e sono partita subito.

Torniamo un po’ indietro, nel 2023, quando assieme ad altre “maglie azzurre” sei stata ricevuta al Quirinale, com’è stato quel giorno?

È stata un’esperienza unica. Con la Nazionale avevamo vinto gli European Games in Polonia, un risultato storico. Come team abbiamo ricevuto l’invi -

Sto ancora lavorando su come approc-

to dal Colle. Siamo arrivati a Roma accolti dallo staff del Quirinale, poi l’incontro con il Presidente Mattarella, tra discorsi e selfie. Mi piace che il Presidente sia molto coinvolto nello sport, ha pure assistito agli europei di Roma, il suo tifo è fondamentale.

Tre parole per descrivere la disciplina del giavellotto?

“Esplosività”. Bisogna essere esplosivi, con le braccia e con le gambe. Se non sei esplosivo l’attrezzo (il giavellotto, ndr.) non vola. “Volo”, mentre il giavellotto vola capisco già se è un buon lancio o meno, sento il rumore che fa o vedo l’inclinazione che prende, controllo come il vento lo fa volare. Bisogna avere tanta sensibilità in questa disciplina, perché come l’attrezzo atterra si riflette subito la tecnica che ho utilizzato nel lanciarlo. Mi ricordo quando ho fatto il mio record personale di 58 metri, appena ho lasciato il giavellotto ho capito fin da subito che era un buon lancio. Infine, “forza”, quando lo lancio devo essere sicura di me stessa.

Progetti futuri?

Le Olimpiadi del 2028, qui a Los Angeles.

UNA STORIA AFFASCINANTE, LA SUA, CHE LO PORTA OGGI A RACCONTARE IL MEGLIO DELL’ENOGASTRONOMIA NAZIONALE IN TV

ato in Canada da famiglia Veneto-Friulana, e più precisamente di Cinto Caomaggiore, Fabrizio Nonis porta con sé fin da subito una doppia anima: radici ben piantate nel Nordest ed uno sguardo aperto al mondo. Rientrato in Italia e diplomatosi come Geometra, a metà anni ’80 trascorre un ulteriore periodo in Canada, arricchendosi di competenze gestionali e sviluppando una visione manageriale, ed è proprio questo che più tardi segnerà la differenza nella sua attività che trova il suo fulcro nella passione per il lavoro in macelleria, come una eredità professionale familiare. Un approccio nuovo, dunque, all’attività di macellaio: un professionista che non si limita a vendere carne, ma che inizia a raccontarne la filiera, a promuovere la cultura del prodotto. La sua macelleria diventa un luogo innovativo, simbolo di una mentalità che unisce artigianato, divulgazione e attenzione all’esperienza del cliente. Un modello che anticipa tendenze che oggi possono apparire comuni, come l’idea di trasformare i negozi in spazi di incontro e conoscenza, ma che riguardando al passato si potrebbe dire oggi che rappresentassero un qualcosa di quasi pionieristico.

Ma una nuova svolta arriva ancora una volta con il mondo della formazione e della comunicazione. Ottiene una cattedra all’Università dei Sapori di Perugia, poi si avvicina al mondo televisivo. Prima giornalista, poi volto televisivo: passa da Canale 5 e Alice (Sky), approda alla Rai e al Gambero Rosso, diventando uno dei riferimenti più importanti della divulgazione enogastronomica.

Tuttavia, Nonis capisce presto che la televisione sta cambiando, e sceglie di essere non solo interprete, ma anche produttore dei propri contenuti, così da mantenere il controllo editoriale e la coerenza del messaggio. Dal 2009, di fronte a numerosi impegni che si accavallano, decide infatti di fondare una sua propria casa di produzione: Sconfinando. Si rende conto che questo era

necessario per semplificare le procedure e per dare ancora più forza all’impatto alla comunicazione. Oggi le sue produzioni vanno in onda sui canali nazionali di Gambero Rosso, Food Network e AlmaTV (Alice e Marco Polo), oltre che su una rete di una ventina di emittenti locali visibili su tutto il territorio italiano. Inoltre, partecipa a vari programmi televisivi sia su reti Rai che Mediaset. Il

è chiaro: “Amo togliere piuttosto che aggiungere”. Un principio che vale tanto in cucina quanto in televisione. Nonis punta su un messaggio popolare, utilizzando un linguaggio comprensibile, perché parlare di cucina significa spesso parlare di vita quotidiana. “E nel nostro Paese – sottolinea – la televisione resta comunque il veicolo principale di informazione e intrattenimento”. Basti pensare alla forza di programmi come quelli di Antonella Clerici (con la quale collabora da oltre 15 anni), alle possibilità offerte da RaiPlay o dai canali tematici come il 257 del Gambero Rosso (visibile anche in streaming su sito web dedicato e tramite app). E accanto alla TV, si apre la sfida che vede la complementarità dello streaming e dell’on-demand, soprattutto di quello gratuito, che porta il cibo e la cultura gastronomica nelle case di un pubblico sempre più vario e anche più giovane.

La sua missione resta sempre però legata alle origini: quella di promuovere il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Una scelta di cuore e di riconoscenza verso un territorio che sente avergli dato tanto. Non stupisce che nel 2023 sia stato nominato Ambasciatore per la prestigiosa Candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale UNESCO, promossa congiuntamente dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e dal Ministero della Cultura (MiC). Un riconoscimento che consacra il percorso di chi, partito da dietro il banco di una macelleria, ha saputo trasformarsi in narratore del gusto, capace di coniugare tradizione e modernità, dimensione locale e globale. Con uno sguardo al futuro, provando ad allargare costantemente l’esperienza del banco di macelleria, traslato in un mondo mediatico ed enogastronomico contemporaneo. La carne non è dunque solo un mestiere: diventa cultura, racconto, comunicazione. E narrare la cucina e il territorio diventa la parabola di un’Italia che, dietro i prodotti, cerca valori e radici da ritrovare, capace veramente di arricchire la vita a tutti.

Roberto Raspatella

Capita spesso che qualcuno mi guardi con aria ingenua e mi chieda: “Che ne dici, Elvio, se mi prendo un suricato?”. E lì, immancabilmente, sento affiorare due reazioni contrastanti. Da un lato l’occhio si intenerisce, perché ammettiamolo: il suricato è un animale irresistibile. Piccolo, con il portamento eretto, vigile come una sentinella e con quello sguardo acuto che sembra capace di scrutare orizzonti lontanissimi. Dall’altro lato, però, la mia parte di etologo si irrigidisce, consapevole che dietro l’aspetto buffo e affascinante si nasconde un mondo molto più complesso, fatto di esigenze profonde che difficilmente trovano spazio in un appartamento.

Forse è il ricordo dell’infanzia a rendere il suricato così desiderabile: molti di noi lo associano a Timon, compagno spensierato e ironico di Pumbaa nel film d’animazione “Il Re Leone”. Oppure, è il desiderio di qualcosa di nuovo, di nuovi animali da compagnia che negli ultimi anni stanno diventando una moda. Qualunque sia la spinta, resta il fatto che i suricati stanno cominciando a comparire nelle nostre case, anche se non ancora in misura massiccia. Ed è proprio per questo che credo valga la pena fermarsi e riflettere, prima di confondere un sogno esotico con una scelta di consapevole rispetto. Il suricato, Suricata suricatta, è un mammifero sociale per definizione. Vive in colonie numerose, organizzate come piccole società in cui ogni individuo ha un ruolo: c’è chi fa la guardia, chi si occupa dei cuccioli, chi cerca il cibo. La cooperazione è la sua forza evolutiva. Trovandosi solo, dentro quattro mura, sopravvive, certo,

alla sua esistenza. È come un musicista costretto a suonare senza orchestra: il suono c’è, ma manca l’ar -

RACCONTO DI UN ETOLOGO PERPLESSO (MA SEMPRE INNAMORATO DEL MONDO SELVAGGIO)

monia. Altro fattore da non sottovalutare è l’ambiente. Nel deserto il suricato è instancabile: scava cunicoli profondi e articolati, costruisce camere comuni, pattuglia i dintorni in cerca di predatori, caccia insetti e piccoli vertebrati, dissotterra radici. La sua è una vita di attività continua, plasmata da un sole implacabile e da un habitat ostile che ha forgiato la sua resistenza. Dentro casa, tutto cambia. O meglio, cambia il contesto, non cambia la sua natura. Così il pavimento di un soggiorno diventa terreno da perforare, i tappeti si trasformano in dune da smuove -

• sanificazioni ambienti pubblici e privati pulizie ordinarie e straordinarie

• • disinfezioni

• • lucidatura e cristallizzazione marmi

• • pulizia impianti fotovoltaici

• ripristino vetri e vetrofacciate

• preventivi e sopralluoghi gratuiti

• pronto inter vento casa

re, il divano in un banco di sabbia da conquistare. Non lo fa per dispetto: è semplicemente il suo istinto che parla, quello scritto nel suo etogramma. Nemmeno l’alimentazione si improvvisa. Non basta una ciotola piena: un suricato richiede insetti vivi, alimenti freschi, varietà continua, equilibrio nutrizionale. È una gestione impegnativa che richiede tempo, competenza e il supporto di un veterinario esperto in animali esotici. Nemmeno il clima gioca a nostro favore: possiamo accendere termosifoni e condizionatori quanto vogliamo, ma non riusciremo mai a riprodurre il sole africano che ha modellato il suo metabolismo, i suoi ritmi e persino la sua pelle. Eppure, al di là delle difficoltà, convivere con un suricato ha anche il sapore di una commedia etologica quotidiana. In cucina, ad esempio, non sarete mai soli: vi ritroverete osservati da un piccolo guardiano che si piazza eretto davanti al frigorifero e che, a ogni apertura dello sportello, lancerà richiami acuti convinto di avvistare un predatore. Il tappeto che raccontava i vostri viaggi diventerà in poco tempo un campo di scavi archeologici, crivellato di buchi e gallerie. La lavastoviglie, poi, si trasformerà in un’attrazione irresistibile: lo sorprenderete a infilarsi dentro per rubare qualcosa, che trascinerà sotto il divano con l’aria fiera di chi ha appena catturato un grosso insetto. Ora immaginate la scena: amici a cena. Entreranno entusiasti di conoscere il vostro nuovo amico, ma il loro entusiasmo si smorzerà di fronte a un animale immobile e sospettoso che li squadra con aria di sfida, come se fossero potenziali cospiratori contro la colonia familiare. Divertente, sì. Ma anche impegnativo, faticoso, a tratti persino destabilizzante. Perché il suricato non smette mai di essere quello che è: un animale selvatico, mai davvero addomesticabile, che porta in casa un pezzo di savana. Ed è proprio questo il nodo concettuale: accogliere un suricato significa spalancare la porta a una responsabilità enorme. Non basta la fascinazione per il suo aspetto buffo, non basta neppure il desiderio di un compagno esotico. Serve una profonda riflessione. Chiedersi con onestà se si è davvero in grado di garantire a questo animale la vita che merita, una vita che tenga conto dei suoi bisogni etologici. Possiamo davvero offrirgli un’esistenza dignitosa? Non è illegale l’adozione di un suricato, ma non è un capriccio, non è un gesto eccentrico, è una scelta che comporta un prezzo altissimo per lui e un grosso sacrificio per noi.

Giacomo Elvio Di Bartolo

F O I B M A C O E U

A S S A T V C G C I

S E S B O I N C O D

C S A B R G O M L E

I R E O O N D A T A

P A S S A M A Z L N T E R Z O T

I A I I A C A A O A O T O Z R O

M D R C C G C C

C A L M O L

S E A I U T O E C L U P A O R L

M A L S

Dove si trova il sito della Villa romana di Mutteron dei frati?

ORIZZONTALI 1. La Meryl de “La mia Africa” - 6. Non più indossato - 11. La occupa l’immobile - 12. Il primo segno zodiacale - 14. In nessun caso - 15. Quella Azzurra è a

Capri - 16. Esercito Italiano - 17. Il centro di Como - 18. Frutti... siciliani - 19. Brindisi (sigla) - 20. Indicata per lo scopo - 25. Lo solleva un’ingiustizia - 26. Circolo per soci - 28 Severa, grave - 29. Lo affronta la gestante - 30. Sposo, coniuge - 32. Dinastia peruviana - 33. Chiave - 35. Parte della pianta - 36. La diva Gardner- 37. Asiatiche di Riad - 38. Vasta regione asiatica - 40. Capoluogo ligure (sigla) - 41. Un pericolo per gli sciatori - 43 Venire alla luce - 44. Un bel fiore tropicale - 45. Non star più nella pelle

VERTICALI 1 . Arcipelago del Pacifico - 2 . Circola in città sulle rotaie - 3 . Degni di condanna - 4. Al termine della linea - 5. Si fanno per meglio valutare - 6. Una divertente serie di telefilm a episodi - 7. I gol nel rugby - 8. Aumenta crescendo - 9. Apre un’ipotesi - 10. Gioielli da scrigno - 13. Il Moss di Beautiful - 15. Il letto ghiaioso di un fiume - 16. Far fuoriuscire la lava - 18. Brody interprete de “Il pianista” - 19. Confezione per farmaci - 20. Altopiano veneto - 21. Capitale del Colorado - 22. Il natante di Noè23. La zia spagnola - 24. A fine partita - 25. Scorre nella clessidra - 26. Si separa dalla farina - 27. Un Pat cantante - 29. Il fiume che “mormorò” - 31. Lo sono molti pomeriggi dei giorni d’estate - 33. Il Pitt di Hollywood - 34. Provincia siciliana - 37. Arti per il volo - 39. Il nome di Aykroyd - 41. L’inizio dello show - 42. Ascoltare poco

Chi fu l’ultimo proprietario del castello di Fratta, prima della sua demolizione nel 1798?

ABBONATO

ACCADUTO

AIUTO

BARACCA

BUGIA

CALMO

CALORICO

CAMBIO

CHICCA

CLOWN

COLLO

COLTO

CONTADINO

CULLA

CURIA

FASCIA

FORUM

GAZEBO

GONNE

IDEATORE

IMPORT

ISLAM

LANDA

LASER

LINEARE

MACCHIA

MACHO

MASSA

MASSIMA

MAZZO

MUSCOLO

NAUSEA ONDATA

PARABOLA

PICCONE

PINNA

PROBABILITA’

PULCE

RELAX

RURALE

SORDO

STOFFA

TANTO

TASSA

TORCIA

TORTO

VALLE

VIGNETTA