Giornale dei Biologi

Edizione mensile di AgONB, Agenzia di stampa dell’Ordine Nazionale dei Biologi. Registrazione n. 52/2016 al Tribunale di Roma. Direttore responsabile: Claudia Tancioni. ISSN 2704-9132

Edizione mensile di AgONB, Agenzia di stampa dell’Ordine Nazionale dei Biologi. Registrazione n. 52/2016 al Tribunale di Roma. Direttore responsabile: Claudia Tancioni. ISSN 2704-9132

Arrivederci di Vincenzo D’Anna

PRIMO PIANO

Nascono gli Ordini regionali dei Biologi

Covid, bilancio di fine anno di Rino Dazzo

L’Onb al forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione

La biologia nelle esplorazioni spaziali

Sla, arriva un farmaco che tratta la malattia in alcuni pazienti di Chiara Di Martino

Tumore polmonare, ruolo del nichel nello sviluppo delle cellule cancerogene di Ester Trevisan

Le proprietà magnetiche di foglie e licheni per lo studio della qualità dell’aria di Sara Bovio

SALUTE

26

28 30 33 34

Sentimenti di pancia di Elisabetta Gramolini

Scoperto ormone chiave che potrebbe ridurre i danni dell’infarto di Anna Lavinia

Diabete: l’attività fisica serale controllerebbe gli zuccheri nel sangue di Domenico Esposito

Una manciata di mandorle per la salute dell’intestino di Domenico Esposito Follicoli da laboratorio di Biancamaria Mancini

37

Quanti alberi servono per compensare un secondo di ricerca sul web? di Sara Bovio

Mappa georeferenziata e interattività dei vigneti lucani di Gianpaolo Palazzo

Un probiotico per allungare la vita di Gianpaolo Palazzo

Bollette più leggere? Si può fare di Gianpaolo Palazzo

56 60 62

La partita impossibile (che non vedrete ai mondiali) di Antonino Palumbo

Chiara, Cinzia e gli altri. La dorata stagione dell’arco azzurro di Antonino Palumbo

La coppia da sogno del pattinaggio azzurro di Antonino Palumbo

Fotosintesi artificiale per stoccare energia solare di Pasquale Santilio

Aerogel ultraleggeri dall’albume dell’uovo di Pasquale Santilio

Fotoluminescenza nelle celle solari a perovskite di Pasquale Santilio

Eventi estremi: arrivano i sensori innovativi di Pasquale Santilio

BENI CULTURALI

Scoperti i bronzi di San Casciano dei Bagni di Pietro Sapia

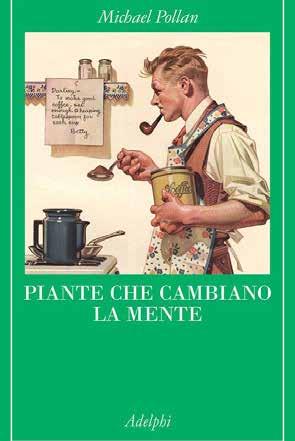

Rubrica letteraria 64

38 40 42 44 50 46 51 84

52 55 63 48 49

68 73

Concorsi pubblici per Biologi 66 78

Vaccini contro l’HIV. Passato, presente e futuro di Giuliana Pellegrino

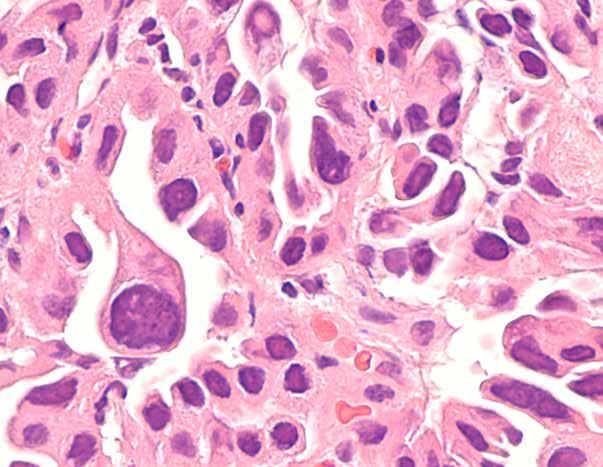

Possibili bersagli terapeutici per l’adenocarcinoma polmonare di Cinzia Boschiero

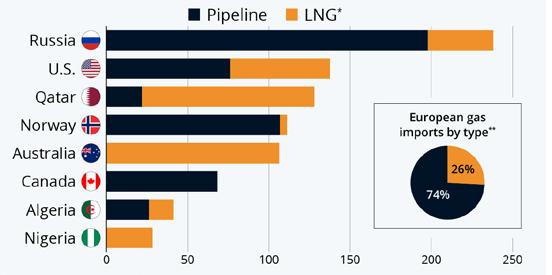

Le politiche energetiche dell’Europa di Antonella Pannocchia

Il microbiota vaginale. Il centro del benessere femminile di Giuseppe Palma

Volgono al termine l’espe rienza e l’impegno quin quennale del Consiglio dell’Ordine dei Biologi e della mia presidenza. Con essi an che la storia ultracin quantenaria dell’ONB, costituitosi con la legge istitutiva n. 396 del 24 maggio 1967, che chiu derà definitivamente i battenti alla fine di quest’anno.

Volge al termine la storia ultracinquantenaria dell’Ordine Nazionale dei Biologi, costituitosi con la legge n. 369 del 24 maggio 1967

L’Ordine Nazionale “soppresso” sarà sostituito dalla Federazione de gli undici Ordini Regionali dei Bio logi i cui organismi dirigenti sono stati eletti nel corso della tornata di votazioni conclusasi qualche gior-

no fa. Hanno votato oltre tredici mila iscritti scegliendo i quindici componenti di ciascun Direttivo regionale e i Revisori dei Conti. I componenti del Direttivo di cia scuna regione hanno eletto, a loro volta, in conformità con la leg ge, presidente, vicepresidente, tesoriere e segretario di ciascun ente territoriale. In estrema sintesi: il decentramento amministrativo, avviato nel giugno del 2021, con l’apertura delle sedi regionali, ha trovato la sua defini tiva attuazione.

Si apre dunque una nuova, sto rica, fase gestionale che porterà

gli iscritti ad avere uno specifico punto di riferimento, anche ammi nistrativo, a pochi passi da “casa”. Ciascun Ordine, infatti, eserciterà in loco le funzioni prima delegate alla struttura nazionale, come: te nuta degli Albi, Commissione di Disciplina di primo grado, eroga zione dei principali servizi dedicati agli iscritti, formazio ne e informazione. A corollario di questo ci saranno la gestione de gli eventi scientifici e formativi, il finanzia mento di agevolazio ni per master, summer school, la formazione sul campo, la risoluzione di questioni e criticità locali. Nessuno, insomma, da questo momento in poi, avrà più scusan ti né alibi per non essere informa to e partecipe alla vita del proprio ordine. Un legame che si fa ancor più stretto con il territorio e che

Ciascun Ordine eserciterà in loco le funzioni prima delegate alla struttura nazionale, come tenuta degli Albi, erogazione dei principali servizi agli iscritti

avrà come protagonisti gli eletti e gli iscritti del medesimo ente. Tut tavia, per dirla alla Massimo D’A zeglio: “Fatta l’Italia resta ancora da fare gli italiani”. Ebbene sì, cari colleghi! La triste verità è che gran parte dei nostri iscritti poco si cura dell’Ordine. Sono ancora molti co loro i quali elevano critiche avventate e immotivate pon tificando dall’alto di una “non conoscenza” della vita e delle opere fatte dall’ONB.

Peggio ancora: tan tissimi sono quelli che nemmeno leggono le co municazioni (newsletter) o consulta no il sito istituzionale non sfruttando, di conseguenza, le tante opportunità che pure sono state (e ancora si van no) create! Un solipsismo incoerci bile che porta tante, troppe persone, fuori e lontano dal crocevia della cognizione di fatti e occasioni che non chiedono altro che di essere meglio

sfruttate. Gli ordini regionali certo potranno incidere maggiormente ad accorciare le distanze e ampliare la conoscenza di quanto sia importante la tutela dell’ente professionale e il sostegno del medesimo per far cre scere la categoria.

Fino a quando questo convinci mento non sarà diffuso, ogni iniziativa, ogni cambiamento, ogni riforma, avranno ripercussioni minime sulla rappresentanza. Ora, tornando a noi: è questa l’esperienza che ho maturato nel corso della mia Presidenza in via Icilio. Troppa ignoranza sostie ne critiche e lamentazioni anche se queste nascono all’oscuro dei fatti narrati. Chi verrà in seguito dovrà perseguire questo compito essen ziale: accorciare le distanze tra am ministratori ed amministrati, trovare il sistema per farsi ascoltare. Molte cose sono state migliora

Chi verrà in seguito dovrà perseguire il compito essenziale di accorciare le distanze tra amministratori e amministrati, facendosi ascoltare

te e riformate in questo ultimo quinquennio, ma questo non è sta to diffusamente (e minimamente) compreso. Il tempo, però, è galantuomo e rende giustizia a chi ha ben operato. Il Consiglio dell’Or dine ha la coscienza e le mani pu lite: ha cambiato quel che si pote va e preparato quel che si potrà in futuro. È questo il la scito, il testimone che passiamo a chi sarà de mocraticamente elet to in seguito. Pensate: su 55mila iscritti solo un quinto ha espres so un voto alle ultime elezioni ordinistiche. Decisamente troppo pochi per poter essere soddisfatti. Mi piace pensare, però, che sia un punto di partenza e che i futuri traguardi saranno migliori. Ora è il tempo del commiato. Un semplice e sincero grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e un augurio affettuoso a voi tutti.

Nei mesi di ottobre e di novembre 2022 si sono svolte le votazioni per eleggere i Consigli Direttivi degli Ordini Regionali dei Biologi. Una svolta epocale per la professione, che passa da un’unica struttura nazionale al decen tramento territoriale. La legge 3/2018, cosiddetta Legge Lorenzin, ha infatti sancito l’inserimento dei biologi tra i professionisti della sanità e la conseguente regionalizzazione dell’albo. I biologi sono stati quindi chiamati al voto per nominare i componenti del Consiglio della propria regione di appartenenza. Con la procedura elettorale sono stati designati i membri direttivi dei neonati undici Ordini territoriali, corrispondenti a Cala bria, Campania-Molise, Emilia Romagna-Mar che, Lazio-Abruzzo, Lombardia, Piemonte-Li guria-Valle D’Aosta, Puglia-Basilicata, Sardegna, Sicilia, Toscana-Umbria e Veneto-Friuli Venezia Giulia-Trentino Alto Adige.

Per l’Ordine regionale di Piemonte-Ligu ria-Valle D’Aosta il maggior numero delle prefe renze è stato accordato alla lista elettorale “Aria Biologica”. In tutti gli altri dieci Ordini territoria li, le votazioni si sono concluse a favore della lista elettorale “Biologi per il rinnovamento”.

Di seguito riportiamo gli elenchi degli eletti suddivisi per territorio. Nelle prossime setti mane, i presidenti di ciascun Ordine Regionale saranno chiamati a eleggere i componenti del direttivo della Federazione Nazionale degli Or dini dei Biologi (Fnob). In attesa di tali nomine, la Fnob sarà gestita dal dott. Pasquale Piscopo, commissario straordinario nominato dal Ministe ro della Salute.

Affluenza: 33,1%

Laurendi Domenico Luca – 618

Arcidiacono Biagio – 475

Gravina Alessio – 447

Fotia Immacolata – 414 Porcaro Asnora – 376

Passarino Giuseppe – 318

Vero Anna – 286

Ferraro Simona – 245 Palazzolo Giacomo – 244

Bauleo Alessia – 229 Misasi Giovanni – 216 Mento Consolato – 215 Fregola Annalisa – 210 Giglio Stefania – 208 Venezia Fabiana – 204 Revisori

Caroprese Renata – 614 Carelli Laurie Lynn – 372 Filippone Antonio – 358

Affluenza: 28,7%

Guida Marco – 1245

Cosimato Vincenzo – 1220

Pecoraro Pierluigi – 1205

Siciliano Mariarosaria – 1166

Amato Felice – 1159

Piscopo Marina – 1159

Stefanelli Vincenzo – 1147

Petruziello Arnolfo – 1146

Arcella Antonietta – 1141

Viti Marcella – 1136

Lamberti Duilio – 1134

Cozzolino Ciro – 1132

Cimmino Carla – 1131

D’Arena Giovanni – 1130

Schiavo Luigi – 1129

Revisori

Rocco Lucia – 1157

Petrazzuoli Michelina – 1139

Tirelli Quirino – 1120

Affluenza: 17,8%

Parmeggiani Maria - 347 Barocci Simone – 333 Martorana Davide - 333 Galli Silvia – 325 Lazzarotto Tiziana - 320 Capone Raffaella – 318 Chiozzotto Daniela - 315 Alleva Renata – 313 D’Anzeo Marco – 311 Sanges Federica - 311 Postacchini Marco – 308 Scacchetti Alda Tiziana - 307 Milano Francesco - 305 Fioroni Giovanni – 299 Trebaldi Sonia – 299 Revisori

Belloni Lucia – 447 Pietro Micieli – 399 Davassi Paolo Francesco – 392

Affluenza: 15,4%

Spanò Alberto - 612 Verga Falzacappa Cecilia - 599 Arduini Daniela - 584 De Cinti Andrea - 575 Meledandri Marcello - 566 Amendola Alessandra - 558 Ippoliti Rodolfo - 549 Esposito Salvatore - 545 Mazzocco Barbara - 544 Taccone Annunziata - 544 Carinci Romina - 541

Di Felice Piera Lisa - 535 Scalici Massimiliano - 531 Grillo Luigi - 529 Tribalto Claudio – 518 Revisori

Rossi Laura – 685 Iannello Alfredo – 636 Pascucci Daniela - 634

Affluenza: 8,3%

Rossetto Rudy Alexander – 279

Usai Chiara - 265

Botti Sara - 257

Barocci Fiorella – 249

Bedoni Marzia – 249

Pandolfi Laura – 247

Parpaglioni Giuliano - 237

Bettiga Arianna – 236

Gargano Giuliana – 234 Portera Giorgio - 233

Berlinghieri Cristina – 230 Broglio Paolo – 227

Colletti Alessandro – 227

Lepre Simone - 227 Bonizzi Luigi – 222 Revisori

Franza Lucia - 334

Cattorini Stefano – 327 Di Geso Samantha – 305

Affluenza: 18,7%

Miceli Alessandro – 386

Barbui Anna Maria – 362

Geuna Massimo – 357

Menegatti Elisa – 348

Dusi Pier Andrea – 346

Cagnazzo Celeste – 345

Camoletto Paola Giuseppina – 345

Del Zotto Genny – 344

Pellerey Ombretta – 342

Bisignano Giuseppina – 341

Genova Tullio – 341

Furnari Paola – 338

Zuccon Fabio – 338

Chignoli Daniele – 334

D’Abramo Paolo – 331

Revisori

Caselli Maria Teresa – 411

Mussino Stefano 398

Valverde Namay Sabdi - 387

Affluenza: 24,3%

Amato Mauro - 775

Durini Maurizio - 736 Tarsitano Elvira - 729 Galiazzo Valentina - 720 Giaimis Marco - 718

Candeloro Antonella - 701 Ranieri Elena - 690

Dell’Edera Domenico - 687 Console Antonia - 676 Mazzotta Antonio - 674 Venneri Maria Teresa - 672 La Grua Fabio Antonio - 669 Ciccolella Luigi Valerio - 656 Pati Roberta - 654 Martucci Luciano - 646 Revisori

Solito Laura - 817 D’Elia Alfredo - 728 Allegretti Arianna - 723

Affluenza: 21,9%

Tinti Enrico – 353 Spissu Francesca – 298 Milia Carlo – 294 Maullu Carlo – 292 Frau Francesca – 290 Sorrentino Maria – 288 Zedde Andrea – 283 Culurgioni Jacopo – 280 Mazzeo Silvia Erika – 279

Orrù Flavio – 279 Mereu Carlo – 277 Bazzu Alberto – 274 Niffoi Tonina Maria – 274 Atzeni Marcello – 273 Deidda Fabio – 273 Revisori

Reggiani Gloria – 336 Conti Stefania - 330 Motzo Costantino – 327

Affluenza: 36,1%

Li Causi Federico – 1771

Pitruzzella Alessandro – 1745

Battaglia Giovanni – 1716

La Porta Alessio – 1715

Simone Carmen – 1712 Martinico Vita Fabiola – 1705

Azzarello Agata – 1699

Mondello Monica – 1699

Ajello Stefania – 1687

Spataro Pasquale – 1687

Andolina Manuela – 1686

Costa Antonio – 1683

Polizzi Giovanni – 1681 Damico Gaetano – 1676

Miraglia Pietro Lorenzo Antonino – 1660 Revisori

Siringo Margherita – 1837

Pagano Pietro – 1803 Zichichi Andrea – 1786

Affluenza: 23,3%

Casprini Patrizia- 422 Pellegrini Silvia – 413

Fani Renato – 406

Confortini Massimo – 406 Ricci Ugo – 399

Carlucci Filippo – 398

Brancorsini Stefano – 397

Ballerini Marco – 393

Zocchi Gianni – 393

Moretti Massimo – 392

Facioni Maria Sole – 389

Labate Pietro – 388

Trippetti Claudia – 386

Pagliai Giuditta – 382

Giampaoli Marco – 378

Revisori

Olivotti Annalisa – 457

Quercioli Massimo – 449 Bacci Elena – 439

Affluenza: 20,8%

Zanatta Lucia - 302

Bucher Edith - 293 Edalucci Elisabetta - 291 Pavan Alessandro - 285 De Biasi Annalisa - 284 Faggian Diego - 282 Pizzocaro Erica - 280 Baldessin Franca - 278 Pessa Giuseppe - 277 Casetta Devis - 276 Salviati Stefano - 275 Tonellato Luigi - 275 Feller Edoardo - 273 Perin Danilo - 272 Franco Fabia - 271 Revisori

Passaler Tiziana - 333 Molari Alfiero - 329 Serena Federico - 314

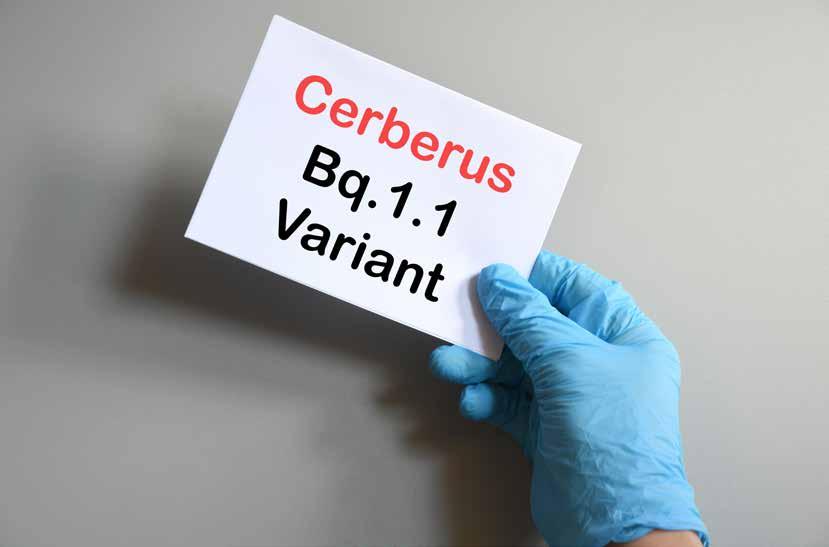

Secondo il rapporto della Fondazione Gimbe, i contagi sono cresciuti del 10% negli ultimi sette giorni. I ricoveri ordinari sono aumentati del 9,1%, i decessi dell’8,8%

di Rino DazzoCome si chiude il 2022 sul fronte dalla lotta al Covid? In Italia la situazione è certamente meno preoccupante di altri paesi, soprattutto del lontano Oriente. Il virus, però, ha ripreso a circolare in modo massiccio anche da noi, come certificato dai numeri. I bollettini, che adesso sono diffusi settimanalmente e non più quoti dianamente, in ossequio alle volontà del nuovo governo, indicano un progressivo aumento dei casi. L’impatto, fortunatamente, è contenuto in termini di decessi e ospedalizzazioni, che però hanno fatto registrare incrementi significativi rispetto ai dati delle settimane precedenti. Una fotografia dettagliata della situazione è rappre sentata dall’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, aggiornato al 24 novembre: i contagi da Covid-19 negli ultimi sette giorni sono cresciuti del 10%. I ricoveri ordinari sono aumentati del 9,1%, i decessi dell’8,8%, mentre relativamente stabili sono i dati riguardanti le terapie intensive, con un incremento più contenuto, dell’1,2%. Sono numeri che, soprattutto in rapporto ai pic chi pandemici del 2020 e dello stesso 2021, non determinano situazioni di criticità, almeno per il momento. Il tasso nazionale di occupazione dei pazienti Covid è infatti del 12% in area medica e del 2,5% in area critica, ben al di sotto dei

livelli di allarme. Ma ci sono delle situazioni che vanno valutate e affrontate con attenzione.

La somministrazione della quarta dose pro cede piuttosto a rilento. Quasi tre persone su quattro, di quelle che rientrano nella fascia a rischio, non sono coperte dal secondo booster di vaccino, che assicura una protezione maggio re rispetto al rischio di ospedalizzazione e alle conseguenze più gravi della malattia. Piuttosto marcate, poi, sono le differenze tra le regioni: le cinque milioni e più di quarte dosi non sono sta te infatti somministrate in modo uniforme, con picchi – in positivo e in negativo – che vanno dal 40% del Piemonte al 12% della Calabria. E se i dati relativi alla dose booster indicano ral lentamenti nella campagna, mancano del tutto informazioni relative alla quinta dose, da som ministrare ai fragili e agli over 80 per i quali sia no trascorsi più di 120 giorni dall’ultima immu nizzazione, da vaccino o da superamento della malattia. In particolare, si stima che siano oltre due milioni le persone che rientrano in questa categoria, dunque maggiormente esposte alle conseguenze più rilevanti di un eventuale con tagio. Altra situazione di cui tener conto: ormai sono sempre di più i tamponi fai da te eseguiti in autonomia, con eventuali positività che non sono neppure comunicate alle autorità compe

tenti. Il rischio concreto, insomma, è che i dati ufficiali siano sottostimati rispetto all’effettiva circolazione del virus, che potrebbe essere an cora più alta.

In questa particolare fase la variante domi nante, anche in Italia, è diventata la BQ.1.1, so prannominata “Cerberus”, il mastino infernale a tre teste della tradizione mitologica greca. Si tratta di una ulteriore variante di Omicron che, come previsto, ha preso il posto delle sotto variante BA.5, dominante nei mesi scorsi. Gli esperti stimano che Cerberus abbia una capa cità di trasmissione del 10% maggiore rispetto ai suoi predecessori, percentuale che secondo alcuni ricercatori britannici arriva addirittu ra al 29%. La sua caratteristica più rilevante è rappresentata dalle elevate mutazioni nella proteina Spike che, come noto, è quella uti lizzata dal SARS-CoV-2 per entrare all’inter no delle cellule umane. Questo rende la sua contagiosità ancor più elevata e si sospetta che possa rendere anche il tessuto polmonare più suscettibile al virus. Non ci sono ancora studi e dati sufficienti per indicare che Cerberus sia più pericolosa delle varianti che l’hanno prece duta, anche se sembrano emergere differenze abbastanza significative per quel che concerne i sintomi più ricorrenti. In Francia, soprattut to, hanno osservato che i soggetti infettati dalla variante BQ.1.1 lamentano più spesso mal di testa, diarrea e aritmie cardiache, oltre ad altri

In questo particolare quadro, va registrata la differenza sempre più marcata tra la strategia italiana e quella di altri paesi, come la Cina. Se i sanitari di Pechino inse guono ancora l’obiettivo “Zero Covid”, con l’ap plicazione di misure di contenimento draconiane comprendenti lockdown e limitazioni diffuse che stanno provocando il mal coltento della popolazio ne, in Italia si va verso un ulteriore allentamento delle misure.

sintomi quali malessere generale, mal di gola, tosse, starnuti, difficoltà respiratorie e dolori muscolari, tipici pure di altre varianti del virus.

In questo particolare quadro, va registrata la differenza sempre più marcata tra la strategia italiana e quella di altri paesi, come la Cina. Se i sanitari di Pechino inseguono ancora l’obiettivo “Zero Covid”, con l’applicazione di misure di contenimento draconiane comprendenti lock down e limitazioni diffuse che stanno provocan do il malcoltento della popolazione, in Italia si va verso un ulteriore allentamento delle misure. «Stiamo lavorando per far sì che gli asintoma tici possano dopo cinque giorni rientrare nelle loro attività. Su questo, a breve, presenteremo un disegno di legge», è la promessa del nuovo ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma c’è da prepararsi ad affrontare un nuovo problema, l’avvento dell’influenza stagionale, i cui picchi sono attesi in coincidenza con le festività natali zie. Il modo migliore per affrontare con serenità l’ondata simultanea di Covid e influenza? Vac cinarsi. Spiega il virologo Fabrizio Pregliasco a proposito del vaccino anti-influenzale: «È bene farlo subito poiché la risposta immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente e il picco è atteso a fine dicembre». Secondo le ultime stime, solo un ter zo degli italiani che hanno superato i 65 anni ha fatto il vaccino, una percentuale che andrebbe incrementata al più presto.

Un appuntamento dedicato all’a groalimentare del Belpaese che riunisce esperti accademici e istituzionali italiani e stranieri. Questa la mission del Forum In ternazionale dell’Agricoltura e dell’Alimen tazione, organizzato a Roma, a Villa Miani, dalla Coldiretti e dallo studio The European House – Ambrosetti.

Giunto alla ventesima edizione, quest’an no i lavori sono stati aperti con la presenta zione del Rapporto Coldiretti/Censis dal ti tolo “Gli Italiani e il cibo nelle crisi e oltre”, che racconta l’impatto dei rincari energeti ci sulle abitudini alimentari dei cittadini. È stato poi illustrato il nuovo censimento del patrimonio enogastronomico alimentare na zionale, con un particolare focus sull’esposi zione delle specialità a rischio per l’esplosio ne dei costi di produzione.

«Chiediamo ai nostri concittadini di so stenere l’agroalimentare del nostro Paese tramite acquisti di prodotti Made in Italy, affinché venga sostenuta l’economia e l’oc cupazione in Italia - afferma Ettore Prandini, presidente della Coldiretti -. Vogliamo crea re le condizioni perché tutte le superfici col tivabili che in questi anni sono state abban donate tornino a essere utilizzate. L’obiettivo del nostro Paese deve essere quello di torna re a produrre di più e ad aumentare la capa cità della filiera alimentare italiana, per dare

spazio e dignità al nostro patrimonio enoga stronomico, che tutto il mondo ci invidia».

Di protezione dell’ambiente, sfruttamen to del suolo e cibi sintetici ha parlato Fran cesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltu ra e della sovranità alimentare, spiegando come «i consumatori hanno bisogno di cibo di qualità. Per questo stiamo conducendo un’analisi per capire quali siano gli effetti dei prodotti alimentari sintetici. Per sovra nità alimentare – prosegue – s’intende porre al centro l’imprenditore, i suoi diritti, il suo diritto al lavoro e, dall’altra parte, il consu matore finale, al quale deve essere garantito benessere e salute»

Alla presenza di ospiti nazionali e interna zionali, si è discusso di temi attuali per le im prese agricole e sono stati presentati appro fondimenti, indagini e ricerche. Nella due giorni congressuale, specifiche sessioni sono dedicate ai pericoli in arrivo sulle tavole de gli italiani, tra cui quello del cibo sintetico, i nuovi modelli di consumo, l’innovazione e la competitività delle imprese, la sfida energeti ca e la transizione ecologica, per arrivare alle politiche Europee nel settore agroalimentare e all’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

“Il tema del cibo è centrale. Significa salute, tradizione e famiglia”, spiega Vin cenzo Gesmundo, segretario generale del la Coldiretti, che ha aperto i lavori della

prima giornata congressuale. Tra i relatori della sessione “I rischi del cibo sintetico”, è intervenuto Vincenzo D’Anna, presiden te dell’Ordine Nazionale dei Biologi, che ha raccontato come «i biologi si occupano di sicurezza alimentare e di bioagricoltu ra. Il ruolo dell’Ordine dovrà essere quel lo di mettere in campo una serie di attività formative che possano garantire profes sionisti preparati e qualificati a operare in questo campo».

La biologia è una delle colonne portanti nelle esplorazioni verso la Luna e oltre. È quanto emer so durante il workshop “Spazio e ricerca biomedica”, organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana in collabora zione con l’Ordine Nazionale dei Biologi.

L’evento, che ha visto la partecipazione di diversi esponenti del mondo industriale e scientifico, nazionale e internazionale, na sce dall’esigenza di consolidare la rete tec nico-specialistica del settore spaziale per fa vorire il successo delle future esplorazioni. Pensato soprattutto per la categoria dei bio logi, il workshop ha visto la partecipazione di una nutrita platea di iscritti all’Ordine, sia in presenza sia in modalità virtuale. Duran te l’evento, il presidente dell’Onb, Vincenzo D’Anna, ha sottoscritto un protocollo d’in tesa con il Marscenter, storica società spazia le napoletana, per l’inserimento dei biologi in attività congiunte di ricerca scientifica in condizioni di microgravità. Saranno infatti condotte simulazioni a terra degli ambienti spaziali

«Quella che si presenta è una grande op portunità per i biologi – spiega Vincenzo

D’Anna, presidente dell’Onb -. Grazie al protocollo la nostra categoria potrà affac ciarsi in un campo professionale e occupa zionale ancora inesplorato, portando un im portante contributo al progresso scientifico nel settore spaziale».

Per favorire la cooperazione tra le diverse realtà scientifiche e industriali che operano nel settore, nella sessione pomeridiana del workshop è stata organizzata una tavola ro tonda alla quale hanno parteciperanno nu merosi docenti universitari italiani, che si sono confrontati sulle prospettive di ricerca scientifica e sulle opportunità di sperimenta zione del cosmo, con particolare attenzione a quelle nelle quali l’ambiente spaziale può risultare vantaggioso rispetto alla sperimen tazione sulla Terra.

«Il Protocollo con l’Ordine Nazionale dei Biologi - dichiara Giuseppe Morsillo, pre sidente Marscenter - è un altro importante passo per dare spazio alla ricerca su temi quali la prevenzione e la cura dell’osteopo rosi e dell’artrite, così come alla ricerca su cellule vive mediante bioprinting nella pro spettiva di abitabilità di un villaggio lunare ecosostenibile».

Astrobiologia, microbiologia, sistemi bio logici di supporto alla vita e fisiologia inte grata sono stati alcuni dei temi trattati duran te l’incontro. In sala, i diversi rappresentati dell’Asi intervenuti hanno annunciato l‘aper tura di bandi di ricerca per i biologi che po tranno lavorare attivamente agli esperimenti spaziali.

A destra, Giuseppe Morsillo, presidente Mar scenter, Vincenzo D’An na, presidente dell’Onb, e Pasquale Piscopo, direttore dell’Onb.

L’Onb ha siglato un accordo con il Marscenter per attività di ricerca in microgravità

A sinistra, Giuseppe Mor sillo, Pasquale Piscopo e Vincenzo D’Anna.

A sinistra, Giuseppe Morsillo e Vincenzo D’Anna che sottoscrivono il protocollo d’intesa.

Coloro in cui è stato dimostrato un rallentamento della patologia sono quelli con una specifica mutazione genetica, circa il 2%. Intervista ad Adriano Chiò dell’Ospedale Le Molinette di Torino

In molti hanno parlato di “cura”, ma Adriano Chiò, direttore del Centro Re gionale Esperto per la Sclerosi Laterale Amiotrofica - Dipartimento di Neu roscienze Rita Levi Montalcini presso l’Ospedale Le Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, preferisce essere più cauto, benché consapevole degli enormi risul tati raggiunti grazie a un farmaco attualmente in utilizzo come trattamento per la Sclerosi la terale amiotrofica, malattia neurodegenerativa che causa una graduale e progressiva disabilità motoria e che, solo in Italia, colpisce circa 6mile persone. Una patologia molto studiata, ma per la quale la ricerca è ancora impegnata con grandi spiegamenti di mezzi e risorse al fine di trovare quella che potrà essere definita in modo meno improprio “cura”. Per ora, però, il risultato c’è e riguarda una percentuale dei pazienti – circa il 2%, almeno sul campione europeo – in cui è presente una specifica mutazione genetica. A spiegarcelo è proprio il prof. Chiò. Il farmaco in questione è il Tofersen e i risultati dello studio internazionale – ha coinvolto studiosi da Fran cia, Belgio, Germania, Regno Unito e Usa - sono stati pubblicati sul New England Journal of Me dicine.

Prof. Chiò, ci chiarisce un po’ le idee?

Il trattamento si è dimostrato efficace nel le persone portatrici della mutazione nel gene Sod1, il più noto – è stato scoperto nel 1991 –presente in circa il 2% dei pazienti. In questa popolazione, questo farmaco, che è un oligo nucleotide antisenso che agisce selettivamente sull’Rna messaggero bloccando la sintesi della proteina alterata, ha dimostrato un rallentamen to della Sla, e in molti casi una stabilizzazione. Visto il tipo di mutazione, la domanda di par tenza è stata rivolta a misurare gli eventuali be nefici della sua riduzione ottenuta mediante tale farmaco.

Prima di procedere, il farmaco è sicuro?

In un piccolo numero di casi, si è registrata una infiammazione del midollo spinale, chiama ta mielite, ma sempre reversibile. Questo signi fica che una volta sospeso il farmaco, è del tutto rientrata. In sintesi, pochi effetti collaterali e tut ti di lievissima entità.

Quanti pazienti sono stati arruolati?

Lo studio è iniziato nel 2020 e ha coinvolto 108 pazienti affetti da Sla con quel tipo di mu tazione, divisi in pazienti a rapida e lenta pro gressione (nel nostro caso specifico, abbiamo arruolato cinque pazienti sui 60 totali europei a evoluzione rapida, essendo noi partiti più tardi rispetto agli altri centri). Il farmaco viene

somministrato con puntura lombare una volta al mese. Va chiarito anche che, dopo i primi sei mesi, a chi aveva ricevuto il placebo è stato poi somministrato il farmaco. Il target engagement ottenuto ha visto una riduzione del 30% della proteina Sod1 nel liquor: insomma, dal punto di vista biologico, il farmaco fa quello che deve fare. Ma non è tutto.

È stato osservato anche, tra le 12 e le 16 setti mane, un netto calo dei neurofilamenti a catena leggera, proteine strutturali dell’assone tipiche delle cellule neuronali. In parole più semplici, una dimostrazione che le cellule non stanno morendo. Ancora più semplicemente si può parlare della ri duzione (se non proprio di arresto) del processo degenerativo, osservabile tramite questo marcato re. E posso dirle di più ancora: a 16-18 settimane si assiste a un rallentamento della patologia, e suc cessivamente anche una stabilizzazione.

Sembrano tutti ottimi risultati.

Lo sono. I tre elementi della ricerca (gli effetti sulla proteina, quelli del marcatore e l’effetto cli nico) sono un’ottima notizia per chi è portatore della mutazione Sod1. Tra l’altro, l’azienda far maceutica ha messo a disposizione gratuitamen te il farmaco nei paesi in cui questo era possibi le, tra cui l’Italia: è già disponibile dallo scorso giugno. Questo vuole dire che viene consegnato

Adriano Chiò ha iniziato a studiare la Sla nel 1988 aprendo il primo ambulatorio dedicato. Da allora lui e la sua squadra non hanno mai smesso di studiare facendo progressivi passi avanti in direzione di nuove cure diventando uno dei più grandi esperti a livello mondiale. Ha ricevuto il Forbes Norris Award per “l’attività clinica e di ricerca riconosciute a livello internazionale per diverse ragioni fondamentali che ne giustificano l’impatto”.

alle neurologie che seguono i singoli pazienti. Al momento, è in somministrazione a circa 60 pazienti oltre quelli coinvolti nello studio. Na turalmente, questi risultati non sono validi per gli altri pazienti. Ma la ricerca è al lavoro anche per loro.

Quali sono le prospettive?

La comunità scientifica è al lavoro per stu diare un oligonucleotide antisenso disegnato apposta per altri geni. Negli Stati Uniti è già par tito uno studio sul gene Fus, più raro ma anche più aggressivo e che colpisce anche i bambini (il farmaco (jacifusen) testato sarà diverso, ma agirà con la stessa dinamica del Tofersen); e an cora un altro testato sulla mutazione nel gene C9orf72, la più comune nella SLA, poiché inte ressa circa il 7% dei pazienti. Per ora, però, in questo ultimo ramo ambito non sono stati regi strati risultati positivi.

Ci sono nuove frontiere da esplorare?

Sicuramente le terapie geniche con virus non patogeni, che si muovono nel senso di arrivare al pezzo di Dna alterato e sostituirlo, oppure tramite un sistema di blocco del Dna attraverso Rna messaggero. Se queste terapie sono già in stato avanzato per alcune patologie, per la Sla abbiamo solo studi preclinici. I vantaggi, co munque, sarebbero importanti: ne basta, infatti, un’unica somministrazione.

Il nichel è un metallo essenziale per la vita degli organismi unicellulari e delle piante, ma negli animali superiori come i mam miferi è associato allo sviluppo di diverse patologie. Uno studio guidato dall’Uni versità di Bologna ha dimostrato come il nichel, sostanza cor-responsabile nell’insorgenza del cancro ai polmoni, si lega a una specifica por zione della proteina chiamata NDRG1. Gli esiti potrebbero avere ripercussioni importanti nella ricerca farmacologica per la lotta ai tumori.

Professoressa Zambelli, la vostra ricerca par te da una conoscenza già acquisita da anni, ov vero che il nichel può contribuire allo sviluppo del tumore polmonare. Cosa rende cancerogena questa sostanza?

Che il nichel e i composti che lo contengono inducano la formazione di tumori a livello nasale e polmonare è noto fin al 1990, quando IARC (l’Agenzia Internazionale per la ri-cerca sul can cro) ha classificato questo metallo come un carci nogeno di classe 1. Tutta-via, i meccanismi mole colari con cui il nichel induce la trasformazione tumorale non sono ancora completamente chia ri. Il nichel non causa direttamente mutazioni a livello del DNA, ma agisce piuttosto a livello delle proteine, modificando l’espressione genica attra-verso meccanismi epigenetici. Ad esempio,

modifica la metilazione della cromatina e cambia l’attività di alcuni regolatori della trascrizione, con meccanismi non completamen-te noti. In alcuni casi, può sostituire il cofattore metallico fisiologico, ad esempio il ferro, nel sito attivo di enzimi. In questo modo, inibisce alcune demeti lasi che agiscono sulla metilazione degli istoni. Si è visto che, con lo stesso meccanismo, il nichel inibisce delle asparaginil- e prolil-idrossilasi che agiscono sulla subunità regolatoria del fattore indutto-re dell’ipossia, cioè cioè della carenza di ossigeno (HIF-1α). La mancata idrossilazione di HIF-1α ne impedisce il riconoscimento da parte del proteasoma e la conseguente degra-dazione. HIF-1α, così stabilizzato, attiva quindi la trascri zione di alcuni geni specifici per l’ipossia, e que sto cambio dell’espressione genica induce una risposta ipossica simile a quella che avviene nelle cellule tumorali.

Complice del nichel sembra essere la proteina NDRG1 sulla quale si è soffermata la ricerca da lei coordinata. Quale ruolo svolge?

Quando, a causa del nichel, le cellule attivano la loro risposta ipossica, l’espressione di NDRG1 aumenta. Nel cancro al polmone, questo feno meno è di solito associato al peg-gioramento della prognosi e a un aumento della resistenza alla chemioterapia. Fisiologi-camente, NDRG1

è considerata un regolatore centrale della biochi mica cellulare, essen-do coinvolta nella gestione di molteplici sistemi metabolici, tra cui l’embrio genesi, il diffe-renziamento e la crescita cellulare, la sintesi dei lipidi, lo spostamento di vescicole, la progressione tumorale. Come questo avvenga a livello molecolare, come la proteina agi-sca e inte ragisca all’interno dell’ambiente cellulare, è però tuttora poco chiaro. Inoltre, NDRG1 è capace di legare nichel, ma non conosciamo come il nichel influenzi la sua at-tività fisiologica o patologica.

In quali passaggi si è articolata la ricerca?

NDRG1 contiene una sequenza C-terminale peculiare, definita ‘intrinsecamente disordi-nata’. L’ipotesi iniziale su cui si è articolata la ricerca è che questa porzione della proteina sia centra le per il suo funzionamento e per il modo in cui si lega al nichel. Le regioni in-trinsecamente di sordinate (IDR) sono sequenze di proteine dalla struttura flessibile, che funzionano in assenza di una forma tridimensionale definita. Queste regio ni sono spes-so direttamente responsabili dell’in terazione con co-fattori o con altre proteine o aci di nu-cleici, e ciò le mette al centro di importanti meccanismi di regolazione. Abbiamo pensato che, se questa IDR è centrale per la funzione del la proteina, è importante caratterizzarla a livello molecolare e definire le sue interazioni. Perciò abbiamo espresso la sequenza C-terminale di NDRG1 in Escherichia coli per via ricombinante e l’abbiamo isolata. Abbiamo poi verificato la sua natura intrinsecamente disordinata utilizzando tecniche spettroscopi-che come il dicroismo cir colare e risonanza magnetica nucleare (NMR). Successivamen-te, ci siamo chiesti se questa re gione fosse davvero in grado di legare il nichel. Abbiamo quindi studiato il legame con il metallo attraverso calorimetria e abbiamo mappato i resi dui amminoacidi coinvolti nell’interazione con il metallo tramite NMR. Infine, con esperimenti di biologia cellulare, abbiamo verificato come alcu ni dati strutturali ottenuti sulla proteina isolata si mantengono sulla stessa proteina espressa fisiolo gicamente nelle cellule pol-monari.

Quali sono i possibili scenari terapeutici che si profilano grazie a questo studio?

Considerando che il cancro al polmone è la prima causa di morte oncologica al mondo e che i fattori di rischio più rilevanti sono l’esposizio ne al fumo di sigaretta e a inquinanti ambientali, entrambi contenenti nichel, comprendere come questo metallo sviluppi il suo potenziale carci nogenico è di fondamentale importanza nella

Barbara Zambelli è

Professoressa associata al Dipartimento di Farmacie e Biotec-nologie dell’Uni versità di Bologna. Dopo la laurea in Biotecnologie industriali nel 2002, e il Dottorato di ricerca nel 2006, è diventata Ricer catrice a UniBO nel 2008. La sua ricerca si concentra sullo studio, a livello molecolare e strutturale, del-le interazioni tra le proteine che, nei sistemi biologici, regolano il metabolismo dei metalli di transizione, in particolare il nichel, alla base di processi metabolici im-portanti per la vita e la salute umana, con possibili applicazioni me diche e farmaco-logiche.

ricerca di nuovi approcci te-rapeutici di cura o prevenzione. Lo scopo finale della ricerca è quin di individuare modula-tori che interagiscano con la regione disordinata di NDRG1, coinvolta nel cancro al pol-mone causato da nichel, e ne in fluenzino l’attività oncogenica. Queste molecole potran-no poi essere proposte come terapie in novative per pazienti con carcinoma polmonare o individui esposti ad elevati concentrazioni di polveri sottili e nichel.

Da chi è composta l’équipe di ricerca?

Gran parte della nostra ricerca è altamente interdisciplinare, conta cioè sulla combinazio-ne di competenze diverse e complementari che col laborano per caratterizzare i sistemi biologici che studiamo. Oltre alla sottoscritta, il progetto ha coinvolto la dottoranda Ylenia Beniamino e il professore Stefano Ciurli, il quale ha coordinato la ricerca insieme a me, del Laboratorio di Chimi ca Bioinorganica del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie dell’Università di Bologna. Hanno partecipato anche il professore Mario Piccioli, dell’Università di Firenze, e la dottoressa Vittoria Cenni, del CNR di Bologna.

Su quali finanziamenti avete potuto contare?

La ricerca è stata finanziata dalla Fondazione Carisbo e ha beneficiato dell’accesso alla stru mentazione NMR presso il Centro risonanze magnetiche dell’Università di Firenze grazie a INSTRUCT, una piattaforma europea di infra strutture per la ricerca.

L’inquinamento nelle nostre città e, in particolare, la qualità dell’aria che re spiriamo possono essere studiati attra verso il biomonitoraggio magnetico, una metodologia innovativa di ricerca che si basa sulle proprietà magnetiche di foglie e licheni.

Il particolato atmosferico, noto come PM, può comprendere, oltre a una frazione di ori gine naturale, una parte metallica e magnetica derivante dalle emissioni conseguenti ai pro cessi di combustione industriale e veicolare, o all’abrasione di freni e rotaie. Le particelle magnetiche da inquinamento, costituite princi palmente da ossidi di ferro, quando sono ultra fini, possono accumularsi persino nel cervello, e sono spesso associate a metalli nocivi quali rame, piombo, zinco, antimonio e bario. Ne gli ambienti antropizzati, queste particelle si depositano e si accumulano sulle foglie delle piante; pertanto, il biomonitoraggio magnetico può fornire preziose indicazioni anche sulle ca pacità fogliari di trattenere il particolato inqui nante, contribuendo così a mitigarne gli effetti nocivi sugli ambienti circostanti.

Aldo Winkler, primo tecnologo e responsa bile dell’unità funzionale “Paleomagnetismo” dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcano

logia (INGV), si occupa di magnetismo delle rocce e dei minerali, ed è particolarmente de dito al biomonitoraggio magnetico del parti colato atmosferico inquinante, recentemente indirizzato anche alla preservazione dei beni culturali.

Dottor Winkler, in cosa consiste il biomo nitoraggio magnetico dell’inquinamento at mosferico?

Il biomonitoraggio con metodi magnetici considera foglie e licheni come collettori di particolato metallico atmosferico, che ne mo difica sensibilmente le proprietà magnetiche, fornendo una rapida indicazione delle sorgenti emissive e consentendo la distinzione tra il PM dovuto a sorgenti naturali e quello di origine antropica.

Quali vantaggi offre l’utilizzo di foglie e li cheni?

Rispetto alle classiche centraline, che sono diffuse solo nelle aree urbane e in numero li mitato, essendo di gestione complessa, le foglie sono ampiamente disponibili e offrono la pos sibilità di utilizzare come indicatore un orga nismo biologico, che ci può dare informazioni sulla modificazione dei suoi tratti funzionali a seguito dell’accumulo di inquinanti. Dove non sono disponibili foglie, utilizziamo trapianti

di licheni, potendo realizzare reti osservative a fitta densità, peraltro utilizzando organismi di cui possiamo misurare le caratteristiche fisiche e chimiche prima dell’esposizione.

Che cosa sono i trapianti di licheni?

La procedura è di prelevare dei licheni in aree incontaminate e, dopo tre mesi di espo sizione nell’area d’interesse, confrontiamo le loro proprietà chimiche e magnetiche, acqui site a seguito dell’accumulo di inquinanti, con quelle dei campioni non esposti.

Quali sono le specie che usate con maggior frequenza?

Le piante e gli alberi non sono diffusi in tut ti i territori nella stessa maniera: per esempio, a Roma, gli alberi più presenti sono platani e lecci. I lecci sono bioaccumulatori migliori dei platani, hanno un’alta resistenza ad accumuli anche notevoli, ed emettono cere che immo bilizzano le polveri inquinanti, limitandone la successiva dispersione. Quando è possibile, come nello studio che abbiamo fatto a Villa Farnesina, abbiniamo i risultati conseguiti sulle foglie a quelli derivanti dall’esposizione di li cheni fruticosi. In quel caso i platani, ricorren ti su tutto il Lungotevere, e le specie presenti all’interno dei giardini della Villa, come cipres si, mirti e oleandri, ci hanno dato la possibilità

Lichene.

“Il biomonitoraggio con metodi magnetici considera foglie e licheni come collettori di particolato metallico atmosferico, che ne modifica sensi bilmente le proprietà magnetiche, fornendo una rapida indicazione delle sorgenti emissive e consentendo la distin zione tra il PM dovuto a sorgenti naturali e quello di origine antropica.

di studiare le variabilità di accumulo di PM in funzione della distanza dalla sede stradale e della specie campionata. Per quanto riguarda i licheni, abbiamo legato i pacchetti espositivi alle stesse specie arboree da cui avevamo preso le foglie, proseguendo la loro esposizione fino all’interno delle affrescate da Raffaello, la Log gia di Galatea e Amore e Psiche.

Che cosa avete scoperto con questo studio su Villa Farnesina?

Lo studio, realizzato con il coordinamento di Antonio Sgamellotti per l’Accademia Nazio nale dei Lincei, di cui Villa Farnesina è sede di rappresentanza, e con quello di Stefano Loppi, dell’Università di Siena, per la parte lichenica, ha dimostrato che l’impronta del particolato di natura automobilistica nelle sale è mode sta, per l’azione combinata della distanza dalla strada e l’opera di accumulo preventivo eser citata, principalmente, dai platani sul lungo tevere. Inoltre, l’esperimento è stato condotto da ottobre 2020 all’inizio di gennaio 2021: in quel periodo il traffico era ritornato a livelli in tensi dopo il lockdown, ma il museo è rimasto chiuso, per il perdurare delle norme contro la diffusione del Covid. Questo ci ha permesso di escludere l’insorgenza di polveri indoor, veico late dai visitatori o dagli impianti di areazione. La seconda fase del progetto servirà a stabilire come questi risultati cambieranno con la pre senza dei visitatori.

Quali altri progetti avete in programma?

A breve, inizieremo un progetto simile in Argentina, presso i musei nazionali di Buenos Aires, per provare queste metodologie sulle piante e sui licheni locali. Stiamo lavorando al Guggenheim di Venezia, per determinare l’impatto delle emissioni delle imbarcazioni attraverso le foglie di pitosforo campionate a diversa distanza dal Canal Grande e i liche ni esposti anche in prossimità delle opere di Picasso. Abbiamo avviato un accordo quadro con il Parco Archeologico del Colosseo, con lo scopo di studiare l’azione protettiva offerta dalla barriera di piante ideata per proteggere il Palatino dall’impatto del traffico veicolare circostante. Con questi metodi multidiscipli nari possiamo delineare i rimedi che le piante possono offrire per limitare l’impatto delle at tività antropiche sul nostro patrimonio cultu rale, arrivando a valutare, in funzione del sito, quali siano le specie più adatte a offrire servizi ecosistemici.

Aindurre l’artrite reumatoide nei sogget ti a rischio potrebbe essere un batterio intestinale identificato grazie al lavoro di un team di ricercatori coordinato da Kristine Kuhn, docente della Uni versity of Colorado Anschutz Medical Campus.

La scoperta, pubblicata sulle pagine della rivista specializzata “Science Translational Medicine”, ha avuto come oggetto il batterio appartenente al genere “Subdoligranulum didolesgii”, una specie precedentemente sconosciuta e di cui non è nota la diffusione tra la popolazione generale. A detta dei ricercatori, questo batterio sarebbe capace di scatenare la risposta autoimmune caratteristica dell’artrite reumatoide, quella in cui le difese im munitarie del paziente vanno in tilt e prendono di mira articolazioni ed altri tessuti.

Gli esperti sono riusciti ad individuare i sog getti a rischio «sulla base della presenza nel sangue di alcune molecole specifiche che possono esse re presenti già molti anni prima della diagnosi e che fungono quindi da marcatori di rischio», ha dichiarato Kuhn. La coordinatrice della ricerca ha spiegato: «Quando abbiamo esaminato quegli anticorpi, abbiamo trovato che un tipo appartiene alla classe di anticorpi che normalmente vedia mo in circolazione nella malattia, ma l’altro è un anticorpo che di solito associamo alla nostra mu cosa, che sia orale, intestinale o polmonare. Per questo abbiamo iniziato a chiederci: ‘Potrebbe esserci qualcosa nella mucosa che causa l’artrite reumatoide?». Megan Chriswell, prima autrice dello studio, su “The Conversation” ha aggiunto: «Nello specifico, ci siamo chiesti se i batteri nel microbioma, la comunità di microrganismi che

vive nell’intestino, potrebbero essere quelli che at tivano la risposta immunitaria che porta all’artrite reumatoide».

Durante lo studio, i ricercatori hanno esamina to il sangue e i campioni di feci di pazienti all’esor dio della malattia e di soggetti che presentavano un elevato rischio di svilupparla, ravvisando la presenza del batterio del genere “Subdoligranu lum” all’interno del microbiota del campione. Ciò ha fatto emergere che il batterio in questio ne era presente nell’intestino di circa il 20% delle persone con diagnosi di artrite reumatoide o che avevano in circolo gli anticorpi responsabili della malattia. Secondo gli autori, questi batteri inte stinali potrebbero attivare il sistema immunitario delle persone con artrite reumatoide, portandolo a colpire le articolazioni anziché i microrganismi. Ma cosa fa dedurre agli scienziati che Subdoligra nulum didolesgii sia addirittura una causa plausi bile dell’insorgenza dell’artrite reumatoide nelle persone a rischio? Il fatto che il batterio sia stato rinvenuto soltanto nell’intestino di persone affet te dalla patologia. In provetta, gli esperti hanno successivamente dimostrato che gli autoanticorpi della malattia reagiscono attaccando in maniera specifica questo batterio. Un test effettuato in se guito su topi da laboratorio, ha inoltre consentito di osservare che, trapiantando il batterio nell’inte stino dei roditori, è possibile effettivamente indur re lo sviluppo della patologia negli animali. I ri sultati della ricerca potrebbero adesso spalancare la strada allo sviluppo di nuovi trattamenti contro l’artrite reumatoide. In particolare, a detta dei ri cercatori, sarebbe possibile scongiurare il rischio di sviluppare la malattia eliminando il batterio nei

Secondo i ricercatori il batterio appartenente al genere “Subdoligranulum didolesgii” sarebbe capace di scatenare di Domenico Esposito

soggetti a rischio o subito dopo la diagnosi. Tutta via sono gli stessi esperti a rimarcare la necessità di proseguire nell’esplorazione di questo filone di stu dio per dimostrare ulteriormente la loro teoria. Se quanto suggerito dalla ricerca venisse corroborato da ulteriori evidenze scientifiche, nsi avrebbe maggiore chiarezza sulle origini dell’artrite reumatoide e si potrebbero anche svi luppare nuove strategie di preven zione e di trattamento. A riguardo, Kristine Kuhn ha dichiarato: «La prossima cosa che vogliamo fare è capire, in popolazioni più ampie di individui a rischio, se questi batteri sono associati ad altre risposte im munitarie genetiche, ambientali e delle mucose, e se, in definiti va, sono correlati allo svilup po dell’artrite reumatoide. Se riuscissimo a capire come innescano queste risposte immunitarie, potremmo essere in grado di bloccarli». Se ciò avvenisse, sarebbe a portata di mano l’obiet tivo di bloccare o limitare l’in sorgere di una malattia che se condo le stime dell’Organizza zione mondiale della sanità, pre

sen ta una prevalenza nel mondo compresa fra lo 0,3 e l’1%, con maggiore incidenza fra la donne e nei Paesi ricchi. Una ricerca svolta in 50 Stati americani nel 2001, mediante questionario e in tervista, ha osservato che il 33% degli adulti dichiara di avere una forma di artri te, con una prevalenza più alta nelle persone più anziane. La forma più comune è l’osteoar trite che affligge circa 21 milioni di persone adul te, mentre l’1% della popolazione (all’incirca poco più di due milioni di persone) soffre di artrite reumatoide.

L’artrite reumatoide è una malattia au toimmune che si manifesta generalmente in maniera simmetrica nei vari organi, colpendo entrambe le mani o entrambe le ginocchia. Sono sintomi tipici della malattia: dolore, gonfiore, tumefa zione, sensazione di calore e rigidità nelle articolazioni interessate. L’ar trite reumatoide può fare la sua comparsa a qualunque età ma so litamente colpisce le persone nel loro periodo di maggior produt tività. Le donne colpite sono circa due volte più numerose degli uomini.

Uno studio italiano ha usato le pillole intelligenti radiocomandate per studiare il rapporto tra gli organi più profondi del corpo e le peculiarità psicologiche dell’individuo

La cognizione di un arto o della no stra testa è strettamente legata alla nostra pancia. A dirlo è uno stu dio recente, pubblicato su iScien ce. Il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, in collaborazione con il labo ratorio Neuroscience and Society del centro dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Roma (CLN2S@Sapienza), i ricercatori han no utilizzato le cosiddette pillole intelligenti, wireless capsule perché radiocontrollate, per dimostrare la correlazione tra lo stato fisiolo gico dell’apparato gastrointestinale e la con sapevolezza del proprio corpo.

Le pasticche sono dotate di un termome tro, un manometro e un sensore di acidità miniaturizzati. Ingerite come normali com presse, durante glie sperimenti su 31 indivi dui maschili, hanno registrato i valori mentre erano localizzate in tre diversi tratti dell’inte stino. La ricerca ha evidenziato che gli organi più profondi del nostro corpo, come quelli appartenenti al tratto gastro intestinale, sono gli unici in grado, attraverso segnali manda ti ai nervi periferici, di captare sempre tutto ciò che ci circonda. «Il problema - afferma

Salvatore Maria Aglioti, professore alla Sa pienza e Ricercatore Senior presso l’IIT - è che, una cosa è studiare il ruolo dell’attività cardiaca o respiratoria nella consapevolezza corporea, come abbiamo fatto in preceden za, una cosa è studiare l’attività del tratto gastrointestinale. Stomaco e intestino sono organi profondi e contorti, che normalmente vengono indagati per mezzo di sonde molto invasive: chiunque abbia fatto una gastrosco pia o una colonscopia lo sa per esperienza».

Per superare questo ostacolo, le pillole intelligenti dotate dei sensori sono apparse come lo strumento ideale per i ricercatori che hanno così esplorato il collegamento tra stomaco, intestino e percezione del proprio corpo. La tecnologia alla base delle partico lari pillole è altamente progredita e mai im piegata prima nel campo delle neuroscienze cognitive. I dati registrati a intervalli re golari su temperatura, pressione e acidità gastrointestinale, una volta raccolti, sono stati trasmessi a una ricetrasmittente ester na, collegata senza fili. Per capire se vera mente ci fosse una correlazione tra lo stato fisiologico dell’apparato gastrointestinale e

la consapevolezza del proprio corpo, i par tecipanti, dopo aver ingerito la compressa, indossavano un visore 3D per osservare un corpo virtuale.

L’avatar riprodotto poteva presentarsi in due situazioni differenti: nella prima, il per sonaggio aveva un aspetto simile al paziente, si trovava nella sua stessa posizione e respi rava come lui; nella seconda invece il perso naggio era incongruente, cioè differente dal partecipante. Alla fine di questa esperienza, il paziente doveva descrivere quanto si sen tiva “incorporato” al corpo virtuale appena mostrato. Tale procedura doveva essere ripe tuta tre volte, a seconda della posizione del la pillola intelligente: la prima, in prossimità dello stomaco, la seconda nell’intestino tenue e la terza nell’intestino crasso. Nello studio, gli autori riportano che più era bassa la tem peratura, più i partecipanti si sentivano di sincarnati e, allo stesso modo, più era basso il pH dell’intestino tenue, maggiore era la valu tazione della disincarnazione.

Una delle deduzioni a cui giungono è come un’attività intestinale più forte possa aumentare la rappresentazione del proprio

La nuova scoperta ha implicazioni per una serie di condizioni patologiche. Potrà ad esempio servire ai ricercatori per capire se è vero che i segnali del tratto gastrointestinale hanno un ruolo cruciale nei disturbi alimentari e nei disturbi di deperso nalizzazione e derealiz zazione.

© Doucefleur/shutterstock.com

© Doucefleur/shutterstock.com

Dopo i dispo sitivi indos sabili, anche le compresse controllate da un sistema wire less rappresen tano una novità recente che si è affacciata ne gli ultimi cinque anni specie nel la medicina gastrointestinali per compiere esami endoscopici. La loro lunghezza è in torno ai 26 millimetri per circa 4-5 grammi di peso. Il loro mercato è crescente e si stima che possa raggiungere i 2068,48 milioni di dollari entro il 2032. L’uso di questi dispositi vi, in particolare quelli in grado di rilasciare il farmaco in maniera controllata, viene visto in maniera positiva per aumentare l’aderenza alle cure da parte dei pazienti cronici, seb bene apra allo stesso tempo delle questioni di bioetica legate al controllo esterno e alla perdita del legame di fiducia con il medico.

corpo, mentre un’azione più debole possa offuscare e far sentire gli individui distaccati dal fisico. «Si tratta di uno studio all’avan guardia – commenta Alessandro Monti, pri mo autore dello studio - che ha permesso ai ricercatori di capire come la consapevolezza e l’attività del tratto gastrointestinale siano collegate tra di loro, infatti, quando presen tiamo una forte consapevolezza del nostro corpo, i nostri organi interni si presentano più attivi rispetto a quando questa sensazio ne viene a mancare».

La nuova scoperta ha implicazioni per una serie di condizioni patologiche, come fanno notare Giuseppina Porciello e Maria Serena Panasiti, neuroscienziate cliniche e co-autrici dello studio. Potrà ad esempio ser vire ai ricercatori per capire se è vero che i segnali del tratto gastrointestinale hanno un ruolo cruciale nei disturbi alimentari e nei disturbi di depersonalizzazione e derealizza zione. Non solo, tramite la metodologia delle pillole intelligenti si potrà capire se la fisiolo gia del tratto gastrointestinale possa interfe rire sulle emozioni e il ragionamento morale dell’individuo.

I ricercatori dell’Università di Bologna hanno studiato i glucocorticoidi e la capacità rigenerativa delle cellule per riparare il tessuto del cuore

Le malattie cardiovascolari rappre sentano una delle principali cause di morte al mondo. Oggi, la spe ranza di riparare il cuore dopo un infarto potrebbe diventare realtà grazie ad una scoperta dei ricercatori dell’U niversità di Bologna che hanno identificato un ormone chiave nella rigenerazione dei tessuti cardiaci.

Durante un infarto miocardico, il flusso sanguigno che trasporta il sangue al cuore si interrompe per un’occlusione transitoria o completa dei vasi coronarici.

Uno dei fattori determinanti nelle sue conseguenze fatali è la mancata rigenera zione delle cellule del cuore che morendo, compromettono irreparabilmente la capacità vitale di pompare il sangue.

Una nuova strada all’incapacità rigenera tiva del cuore si è aperta con lo studio in ternazionale coordinato dall’Università di Bologna e pubblicato sulla rivista Nature Cardiovascular Research.

Gli scienziati, guidati dal dottor Gabrie le D’Uva, ricercatore e docente di biologia molecolare presso l’ateneo bolognese si sono

concentrati su una classe di ormoni, i gluco corticoidi, interrogandosi sull’attività di ri generazione delle cellule del cuore. «La loro inibizione ha mostrato esiti promettenti nella riparazione del tessuto cardiaco danneggia to» afferma il coordinatore. Per comprende re le novità dello studio occorre conoscere dall’interno il meccanismo di riproduzione delle cellule del corpo umano e differenziare il processo rigenerativo da quello riparativo.

I tessuti e gli organi del corpo umano come la pelle, l’epitelio intestinale o il san gue sono caratterizzati da un elevato rin novamento cellulare su base giornaliera o settimanale. Il cuore, diversamente, ha una capacità di rinnovo cellulare estremamente bassa. Il tasso di rinnovamento delle cellule vecchie con quelle nuove infatti è minimo ed insufficiente a garantirne la rigenerazione in caso di infarto miocardico. Da poco più di un decennio si sa che «il rinnovamento cellulare cardiaco in fase adulta dell’uomo è di solo 1% all’anno e decresce con l’età, a 75 anni si giunge allo 0,3% annuo» spiega il ricerca tore. Ciò significa che «un individuo adulto o anziano avrà oltre la metà delle cellule del

cuore che aveva alla nascita». Il cuore, nei primi momenti di vita, possiede una robusta capacità rigenerativa, proprio perché le cel lule muscolari che lo compongono sono an cora in attiva divisione per generare l’organo. Successivamente, per far fronte ai cambia menti del corpo e quindi supportare nuove funzioni di cui ha bisogno, la capacità si per de rapidamente. Aumenta certamente la sua efficienza, le cellule diventano mature e forti per contrarsi più efficacemente, ma smettono di proliferare perdendo quindi la capacità ri generativa. Se in fase adulta «il cuore subisce un trauma come nel caso dell’infarto, il dan no sarà permanente». Come afferma D’U va, l’incapacità rigenerativa potrebbe essere dovuta «a molteplici fattori ed al fatto che il cuore è un organo che deve essere sempre efficiente è non può permettersi di fermarsi mai». La svolta oggi potrebbe rivelarsi nell’i dentificazione di una classe di ormoni fisio logici regolatori della capacità proliferativa delle cellule del cuore. Il gruppo di ricerca, infatti, ha ipotizzato l’importanza del ruolo dei glucocorticoidi nella rigenerazione del muscolo cardiaco.

La suddetta classe di ormoni, comprende sostanze note come il cortisolo, il maggior ormone dello stress, così come i suoi deri vati, principi attivi con azione antinfiamma toria. È possibile analizzare il ruolo degli ormoni studiati partendo da alcuni assunti e informazioni già note nel funzionamento dei polmoni, annota il docente: «nel periodo immediatamente prima, il cortisolo aiuta a far maturare le cellule dei polmoni in modo da permettere di respirare nel momento in cui si nasce». L’ipotesi è quella di assimilare a questo il meccanismo del cuore per com prendere se il processo di maturazione del tessuto cardiaco sia anch’esso dipendente dalla stessa famiglia di ormoni. «Abbiamo identificato che i glucocorticoidi aiutano le cellule del cuore a maturare a discapito della loro capacità di proliferare», precisa il coordinatore dello studio, di fatto quando una cellula si specializza ulteriormente nel la sua funzione perderà la sua capacità di proliferare. Il team di Bologna, dopo questa evidenza, ha provato a “bloccare” in manie ra selettiva il recettore degli ormoni tramite delezione; si è dimostrato che senza il recet tore attivato, il cuore matura di meno e con

cludono «gli rimane una capacità maggiore di riattivare il programma proliferativo e rigenerativo specialmente in seguito ad un danno».

Attraverso la somministrazione di inibi tori dell’ormone (con farmaco antagonista) si facilita la riattivazione della proliferazione delle cellule muscolari cardiache e dunque, usando le parole dell’intervistato «si può stimolare e promuovere un processo seppur parziale di rigenerazione del cuore».

Queste ipotesi di rinnovamento cellulare sono possibili grazie a sofisticate tecniche di biologia molecolare applicate, per il momen to, sugli animali. Ciononostante rappresen tano un importante avanzamento per la ri cerca e per trovare presto una cura a milioni di pazienti in tutto il mondo.

Un grande passo in avanti verso il prossi mo obiettivo, testare questa strategia in trial clinici ed eventualmente combinarla con approcci medici che puntino a rigenerare il cuore. Se, domani, la modulazione farma cologica risultasse efficace sull’uomo, si po trà trovare una reale soluzione terapeutica all’infarto.

Dedicarsi all’attività fisica, è noto, fa sempre bene. Sono i medici a racco mandarla alle persone di tutte le età e sesso (ovviamente con modalità diffe renti da persona a persona), ma in par ticolare a coloro che soffrono o presentano fattori di rischio che li portano ad avere una maggiore probabilità di sviluppare il diabete. Adesso però una nuova ricerca pubblicata su “Diabetologia”, la rivista della European Association for the Stu dy of Diabetes (Easd), si spinge oltre, suggerendo come a giocare un ruolo importante sull’efficacia dell’attività fisica nell’attività di prevenzione al diabete sia anche l’orario. L’esercizio svolto nel pomeriggio, infatti, ma a maggior ragione la sera, si assocerebbe ad un minore sviluppo di resisten za all’insulina, e dunque ad un migliore controllo degli zuccheri nel sangue.

Allo scopo di comprovare lo studio, gli autori della ricerca - gli scienziati del Leiden Universi ty Medical Center - hanno impiegato i dati di un altro studio, quello olandese “Epidemiology of Obesity”, nel quale le misurazioni di frequenza cardiaca ed accelerazione sono state utilizzate per determinare da un lato l’intensità, dall’altro il tem po delle attività fisiche svolte. Così facendo, i ri cercatori hanno osservato che su 775 partecipanti con età media di 56 anni, in so vrappeso, e per i quali era no disponibili set di dati completi, un’attività fisica di intensità da moderata a vigorosa

era in genere associata sia a una ridotta resisten za all’insulina che a un diminuito contenuto di grasso nel fegato. Tuttavia, se l’attività veniva svol ta di sera, dunque dalle 18:00 a mezzanotte, o di pomeriggio (nel periodo compreso fra le 12:00 e le 18:00), questa risultava legata a una riduzione dell’insulino-resistenza pari rispettivamente al 25% e al 18%. Le cose cambiavano se l’attività fi sica veniva svolta di mattina o distribu ita in maniera uniforme durante la giornata: in questo caso non si osservava una grande differenza nei valori.

Già in passa to alcuni studi hanno dimo strato che le risposte meta boliche all’eserci zio di alta intensi tà mutano in base all’orario del giorno in cui vengono svolte. Tuttavia, gli esperti sugge

Un nuovo studio suggerisce che a giocare un ruolo decisivo nella

riscono prudenza e invitano a realizzare ulteriori studi di questo tipo nel campo del diabete, essen do questo ambito ancora non sufficientemente esplorato. A soffrire di diabete nel mondo sono 537 milioni di persone. Come sottolineato dall’Isti tuto superiore di Sanità, esistono principalmente due tipi diversi di diabete: il tipo 1, che riguarda circa il 10% della popolazione affetta, e il tipo 2, che riguarda il restante 90%. In entrambi i casi la causa alla base della malattia è ignota. Per quanto riguarda il diabete di tipo 1, il pancreas non produ ce insulina, che di conseguenza deve essere iniet tata ogni giorno e per tutta la vita. Nel diabete di tipo 2 invece è certo che il pancreas sia in grado di produrre insulina, ma le cellule dell’organismo non riescono poi ad utilizzarla. Esiste poi un’altra forma della patologia, detta diabete gestazionale, che si defini sce tale quando un elevato livello di glucosio viene misurato per la prima volta in gravidanza. Questa condizione viene sperimentata dal 4% circa delle donne incinte. La definizione in questo caso prescinde dal tipo di trattamento utilizzato, sia che interessi unica mente l’aspetto dietetico, sia che richieda la sommi nistrazione di insulina. Nella gestio ne del diabete gestazionale è richiesta una mag giore frequenza di controlli, per la gravi da e per il feto.

Lo studio ha preso le mosse a partire da una consapevolezza, quella che l’attuale pandemia di obesità è in parte una conseguenza della mancanza di attività fisica e del comportamento sedentario durante il giorno. Quest’ultima abitudine è asso ciata infatti ad un aumentato rischio di malattie cardiometaboliche, incluso il diabete di tipo 2. Diversi studi hanno dimostrato che brevi interru zioni nel tempo sedentario sono correlate ad un migliore profilo cardiometabolico, inclusa la ridu zione delle concentrazioni di trigliceridi e gluco sio. L’ipotesi degli studiosi è che spezzare il tempo trascorso in maniera sedentaria potesse ridurre il grasso epatico e la resistenza all’insulina, preve nendo infine il diabete di tipo 2. Lo studio si è per tanto concentrato sull’indagare le correlazioni tra i tempi dell’attività fisica e le interruzioni del tempo sedentario con il contenuto di grasso del fegato e la resistenza all’insulina in una popolazione di mez za età. Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata mondiale del diabete, una ricorrenza istituita nel 1991 ad opera dell’International Diabetes Federa tion (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l’obiettivo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sulla prevenzione e sulla gestione di una patologia cronica che, in base ai dati ISTAT, nel 2020 si stimava colpisse in Italia oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. La prevalenza aumenta al crescere dell’età fino a raggiungere il 21% tra le persone ultra 75enni. La prevalenza (dati non standardizzati) è mediamente più bassa nelle Re gioni del Nord-ovest (5,4%), del Nord-est (5,3%) e del Centro (5,5%), rispetto a quelle del Sud (7%) e delle Isole (6,7%). Il diabete sembra non essere democratico: è infatti più frequente fra gli uomini che fra le donne (5,3% vs 4,1%), nonché nelle fasce di popolazione socio-economicamente più svantaggiate per istruzione o condizioni eco nomiche, fra i cittadini italiani rispetto agli stranie ri, e nelle Regioni del Sud rispetto a Centro e Nord Italia. (D. E.).

prevenzione del diabete sarebbe anche l’orario dell’esercizio fisico

Assumere una manciata di mandorle ogni giorno può rappresentare un aiuto per la salute intesti nale? Risposta affermati va per gli studiosi del King’s College di Londra, autori di una nuova ricer ca - pubblicata sull’American Journal of Clinical Nutrition - secondo cui assumere circa 56 grammi al giorno di mandorle avrebbe effetti benefici sulla salute dell’intestino e del colon, andando a rafforzare il microbioma, cioè la micro-popolazione batterica intestinale che consente al colon di funzionare. I miglioramenti in que stione sarebbero da ascrivere alla capacità delle mandorle di aumen tare la presenza all’interno del colon di butirrato, un grasso a catena cor ta che viene prodotto dai probiotici nell’intestino nella fase di digestione delle fibre. Il butirrato sembrerebbe essere la principale fonte di energia per le cellule che rivestono il colon, i colonociti: la presenza di tale acido grasso riveste un ruolo fondamentale nel miglioramento degli stati infiam matori intestinali.

La conduzione dello studio è avve nuta presso il King’s College di Lon dra grazie ad un team di ricercatori diretti dal professor Kevin Whelan. La ricerca ha visto protagonisti 87 partecipanti sani, di sesso differente e di età compresa tra i 18 e i 45 anni, un campione cui è stato chiesto di consumare per un mese mandorle in tere o in polvere o altri tipi di snack. I partecipanti hanno dichiarato che nonostante effettuassero due o più spuntini al giorno non assumevano la quantità di fibre consigliata dalle evi denze scientifiche. Il professor Whe lan e la sua équipe hanno dunque ve rificato che inserendo negli spuntini una manciata di mandorle al giorno si assisteva ad un aumento rilevante di butirrato e a una diminuzione signi ficativa della stitichezza, senza avere effetti collaterali di tipo gastrointesti nale. Questa evidenza è una confer ma che il consumo giornaliero di una

Uno studio sostiene che 56 grammi di mandorle assunte quotidianamente rafforzerebbero il microbioma con effetti positivi su intestino e colon

dose limitata di mandorle agisce po sitivamente sul microbioma e incre menta la quantità di fibre assunte con l’alimentazione, oltre a rappresentare un indice di alterazioni positive alla funzionalità del microbiota.

I ricercatori hanno sottolineato che il butirrato «dà energia alle cel lule che rivestono il colon, induce la proliferazione dei microbi intestinali che rendono il colon forte, previene infiammazioni e aiuta l’assorbimento dei nutrienti». Il professor Whelan ha concluso: «Grazie a questi dati ora siamo convinti che il consumo di mandorle sia da suggerire al pubblico

in quanto ha effetti benefici sul meta bolismo batterico intestinale, influen zando così positivamente la salute». Le mandorle tuttavia non sono prive di controindicazioni, nello specifico la presenza di aflatossine potrebbe causare epatotossicità e il contenuto di acido arachidonico, in dosi ele vate, potrebbe condurre a fenomeni infiammatori. È necessario pertanto non eccedere con la quantità ingeri ta giornalmente e nella frequenza di assunzione; inoltre è sempre consi gliabile preferire le mandorle con la buccia perché più ricca di sostanze nutrienti e fibre. (D. E.).

Aottobre 2022 gli appassionati di tricologia ricevono una notizia entusiasmante: in un laborato rio dell’Università Nazionale di Yokohama sono stati coltivati i primi follicoli piliferi funzionanti a partire da cellule embrionali murine e trapiantati in vivo senza rigetto. Per la prima volta dopo diversi tentativi in passato, i ricercatori sono stati in grado di produrre organoidi sempli ficati del follicolo pilifero capaci di pro durre capelli veri e vitali. Lo studio è stato pubblicato su Science Advances, articolo in cui la ricerca guidata dal dott. Tatsuto Ka geyama, oltre ad offrire risultati in termini di sviluppo e crescita capillare, è stata in grado anche di influenzare la pigmentazio ne dei capelli. Tale risultato è frutto di anni

di ricerca sulle interazioni embrionali tra gli strati epidermici e mesenchimali, pro prio i due strati che innescano la morfoge nesi del follicolo pilifero: l’epidermide e il mesenchima interagiscono reciprocamente nello sviluppo embrionale per innescare il processo di morfogenesi in cui le cellule ini ziano a unirsi per formare l’organo pilifero.

La riprogrammazione e il controllo di queste interazioni ha consentito l’induzio ne della formazione del follicolo pilifero in vitro. Un approccio chiave nella ripro grammazione è stato quello di modulare le distribuzioni nello spazio delle cellule epi teliali e mesenchimali.

Nello specifico i ricercatori di Yokoha ma hanno iniziato a lavorare con le cellule epiteliali e mesenchimali raccolte da topi

embrionali. Alcuni di questi gruppi di cel lule sono stati coltivati con una sostanza chiamata Matrigel e altri senza. Matrigel è una preparazione di membrana basale so lubilizzata, estratta dal sarcoma murino di Engelbreth-Holm-Swarm, un tumore ricco di proteine della matrice extracellulare tra cui laminina, collagene IV, proteoglicani eparina solfato, entactina/nidogeno, e una serie di fattori di crescita. Le vie di segnala zione tricogeniche tipiche della produzione capillare sono state così sovra regolate e i 2 tipi di cellule si sono aggregati formando una struttura organizzata. La struttura or ganizzata si è poi sviluppata, con un tasso di successo di quasi il 100%, in un organoide follicolare maturo che produce capelli con una crescita di 2 millimetri dopo 23 giorni.

Durante questo processo, i ricercatori sono stati in grado di studiare come il fol licolo si è sviluppato a livello molecolare, e hanno anche testato un farmaco che stimola la produzione di melanociti, per favorire la pigmentazione in coltura.

Mediante l’utilizzo di array PCR sulla matrice extracellulare (ECM) si è osservato che quasi la metà dei geni (39 su 80 geni)

erano sostanzialmente sovra regolati. I geni sovra regolati >1,5 volte includono fibuli na-1, fibronectina, laminina (Lama3, Lamb3 e Lamc1), collagene (Col1a1, Col4a1, Co l4a2 e Col5a1), versican, Tgfbi, integrina β1 e metallo proteinasi della matrice (Mmp2, Mmp9, Mmp11 e Mmp15). Collettivamen te, i risultati dell’array PCR implicano che i follicoli piliferi hanno riprogrammato le loro nicchie attraverso l’attivazione della se crezione e la ricostituzione delle ECM.

I follicoli ottenuti in coltura sono stati trapiantati in topi nudi per osservare se gli organoidi potevano integrarsi in un corpo vivente. Una volta trapiantati, gli organoi di sono maturati in follicoli adulti e hanno prodotto capelli per diversi cicli di crescita, della durata di almeno 10 mesi.

Lo studio citato nel presente articolo espone a voli pindarici di potenziali appli cazioni, ma bisogna ricordare che parliamo ancora di uno studio su topi e non può an cora applicato agli esseri umani. Nonostan te questo, la ricerca umana è il prossimo tra guardo da raggiungere all’ordine del giorno. A differenza dello studio sui topi, il team che sta organizzando lo studio sull’uomo non utilizzerà le cellule raccolte dagli em brioni, ma prenderà le cellule donate dagli adulti e le reingegnererà in cellule staminali, dalle quali sperano di far crescere le cellule epiteliali e mesenchimali necessarie per co stituire i nuovi follicoli umani. Questa ricer ca potrebbe aiutare moltissimo chi soffre di calvizie ed essere una fonte donatrice ine sauribile per gi autotrapianti.

• Tatsuto Kageya ma, Akihiro Shimi zu, Riki Anakama, Rikuma Nakajima, Kohei Suzuki, Yusuke Okubo, Junji Fukuda “Re programming of three-dimensional microenvironmen ts for in vitro hair follicle induction.”

Science Advances 21 Oct 2022. Vol 8, Issue 42

• B. Mancini “Dalle staminali agli organoidi pelosi” Il giornale dei Biologi luglio/agosto 2020. Anno III - N. 7-8 pag. 58.

L’Università di Yokohama ha coltivato i primi follicoli piliferi funzionanti e trapiantati in vivo senza rigetto di Biancamaria Mancini

Dopo la scuola Salernita na, che era stata capace di raggruppare i saperi scientifici di tante cultu re (araba, latina, ebraica e greca) per convogliarli sulla for mazione dei medici, agli inizi del XIII sec. sorgono in Italia le prime università. Napoli, per volere del re di Svevia Federico II, diviene sede universitaria: merito di Federico II, riconosciutogli dai critici e dagli sto rici, è stato quello di avere promosso e favorito con interventi mirati l’a vanzamento del pensiero scientifico e, in generale, delle scienze.

In alcuni interventi, di cui stu diosi di quel tempo fanno cenno, Federico II conferma la necessità di porre attenzione alla validità scientifica della cultura araba e di alcune discipline scientifiche, come la matematica, l’alchimia e le scienze naturali per iniziare a raccogliere le tante conoscenze ed esperienze laboratoriali, che ormai caratterizzavano e qualificavano il mondo della scienza.

Nel 1240, proseguendo il suo progetto di promozione delle scien ze, nella città di Melfi Federico II emana le “Costitutiones” con cui viene istituito il ruolo del farmacista, stabilisce regole e comportamenti per l’esercizio di una farmacia, fissa il numero di esercizi farmaceutici in base al numero degli abitanti, intro duce il costo dei medicinali, impone ai medici e ai farmacisti, alla maniera del codice ippocrateo, il giuramento di essere fedeli a quanto stabilito dalle leggi e di non incorrere nell’il legalità o nella corruzione.

Prima della riforma federiciana i farmacisti non erano altro che ven ditori di erbe medicinali e venivano chiamati Speziali. Ai tempi di Dan te, e sicuro nel 1200, la categoria degli speziali insieme a quella dei medici avevano un ruolo di note vole importanza nella gestione del Comune e della politica. Lo stesso Dante si iscrisse alla Corporazione

Federico II emana le “Costitutiones” con cui viene istituito il ruolo del farmacista, stabilendo regole e comportamenti per l’esercizio di questa professione